Produttività alle stelle, salari e occupazione alle stalle; si va verso la catastrofe

di Gianni De Bellis e Mario Fragnito

Ci scusiamo innanzitutto del ritardo e della parzialità con cui rispondiamo alle obiezioni dei compagni, ma, per ragioni soprattutto lavorative e familiari, non possiamo, come altri fortunati, passare molto del nostro tempo a scrivere. Per questo finora, per anni, ci eravamo quasi sempre limitati a leggere quello che altri compagni scrivevano su “Collegamenti” e altri siti politici.

Ci scusiamo innanzitutto del ritardo e della parzialità con cui rispondiamo alle obiezioni dei compagni, ma, per ragioni soprattutto lavorative e familiari, non possiamo, come altri fortunati, passare molto del nostro tempo a scrivere. Per questo finora, per anni, ci eravamo quasi sempre limitati a leggere quello che altri compagni scrivevano su “Collegamenti” e altri siti politici.

Sull’argomento della crisi pensavamo e pensiamo di poter dare anche noi, nel nostro piccolo, un modesto contributo, da qui l’espansione del nostro ruolo sulla lista. I nostri due lavori pubblicati [“risposta a Carlo, Sacchi e Pagliarone sulla decomposizione del capitalismo” e “risposta a Giussani sulla crisi e sul saggio di profitto”] hanno riscosso sia consensi che critiche, come era logico aspettarsi, tuttavia il nostro auspicio è che possano anche contribuire ad un sereno e costruttivo dibattito collettivo. Sappiamo per esperienza che anche i punti di vista diversi dai propri servono, forse più di quelli simili, a farci riflettere e ad arricchirci. L’importante è che il dibattito sia improntato ad una sincera ricerca senza scadere nella polemica o nella mancanza di rispetto tra i compagni; in questo ci scusiamo se involontariamente lo abbiamo fatto noi nei riguardi di qualche compagno negli interventi precedenti: non era assolutamente nelle nostre intenzioni.

Cerchiamo qui di rispondere solo a qualche critica o a qualche osservazione, anche se dovremo comunque impiegare parecchie pagine; le risposte saranno l’occasione per la definizione più puntuale di alcuni concetti.

Cominceremo con alcune osservazioni che il compagno Dino Erba ci fa riprendendo anche posizioni di Antonio Pagliarone ed altri; poi risponderemo anche a “qualche nota al doc. di De Bellis e Fragnito” di Favetta e agli interventi di Dante Lepore [“Ma cos’è questa crisi”], per quanto siamo sostanzialmente d’accordo con tutte le cose scritte da questi ultimi due compagni. Rispondiamo sulla lista vista la forma pubblica e non privata con cui i compagni citati hanno espresso le loro osservazioni.

Con Dino Erba, andiamo subito a quello che, secondo noi, è il punto centrale di fraintendimento. Quando lui dice:

« De Bellis-Fragnito … sostengono che il valore di scambio delle merci sarebbe in calo, rispetto al loro valore d’uso (in poche parole le merci costerebbero meno). Ma di quali merci parlano? »

Rispondiamo che, marxianamente, il valore di una merce si misura col numero di ore di lavoro medie sociali impiegate a produrla, in un dato “momento” storico… e tale numero di ore decresce sempre ogni qualvolta si introduce un’innovazione nel settore che le produce. Quando l’innovazione si generalizza agli altri rami produttivi [ovviamente schematizziamo molto astraendo dalle varie velocità di ammodernamento nei vari rami], in particolare a quelli che producono beni di consumo per i proletari, si abbassa, più o meno allo stesso modo, ceteris paribus, anche il valore della forza-lavoro.

Lasciamo perdere i mezzi che hanno i capitalisti per abbassare tale valore…basta vedere la continua, secolare, perdita di potere d’acquisto delle monete anche quando i salari monetari non diminuivano [l’inflazione “sommersa” per capirci: anche quando ci si mette molto meno tempo per produrla, molto spesso il prezzo di una merce sul mercato non decresce apprezzabilmente]. L’importante per i padroni è che il salario reale corrisponda ad un numero di ore di lavoro medie sociali diminuite, e che quindi con l’innovazione sia aumentato il plusvalore relativo estratto.

Quindi se ad es. la produttività media sociale raddoppia, le ore di lavoro impiegate per produrre tutte le merci, mediamente, dimezzano; ivi compresa la merce forza-lavoro, perché essa dipende dal valore delle merci-salario. E, se il salario monetario resta invariato, e con tale salario l’operaio può comperare le stesse merci di prima, ma che corrispondono a metà delle ore di lavoro di prima, questo significa che il costo monetario di quelle merci è restato invariato. Cioè il valore delle merci [ore di lavoro medio sociale impiegate per produrle] si dimezza ma il costo monetario non si dimezza, bensì resta costante.

Come si vede da questo semplice, schematico esempio, il valore, o valore di scambio, di una merce poco ha a che fare, marxianamente, col suo costo monetario, che invece è influenzato da tanti altri fattori che qui non ci interessa precisare.

Invece il compagno Erba ci attribuisce di sostenere che, aumentando la produttività il prezzo monetario delle merci diminuisca…una cosa che non ci siamo mai sognati di sostenere; a nostro parere il fatto che aumenti o diminuisca non ha per nulla a che fare direttamente con la produttività.

Da qui il buon Dino, che per altri lavori abbiamo anche apprezzato molto, fa tutta una lunga, facile ma inutile filippica sul fatto che noi siamo al di fuori della realtà, e che non vediamo che tutti i prezzi aumentano, soprattutto delle merci-salario, mentre i salari peggiorano…cose che invece sappiamo bene sia noi che lui e che non ci sogniamo affatto di contestare…tanto più che apparteniamo a famiglie monoreddito che non arrivano facilmente a fine mese. In sostanza il compagno Erba nella sua critica fa un poco di confusione tra valore e prezzo delle merci.

Un altro punto è l’aumento del plusvalore assoluto; Dino dice:

« possiamo constatare che nel corso degli ultimi anni l’estorsione di plusvalore relativo (indotta dalla calante introduzione di nuove tecnologie nel processo produttivo) è stata via via erosa dalla prevalente estorsione di plusvalore assoluto (prolungamento della giornata lavorativa, diffusione del lavoro nero, con conseguente riduzione del salario differito/welfare, fino al ritorno di vere e proprie forme di schiavismo, e non solo nei Paesi del Terzo Mondo).»

Non vogliamo affatto negare che negli ultimi anni, anzi decenni, ci sia stata una crescente estrazione del plusvalore assoluto; il compagno Pietro Basso, citato anche da Dino, e che noi conosciamo per aver militato per oltre 10 anni nella stessa organizzazione, ha scritto un pregevole libro in merito [il titolo è “tempi moderni, orari antichi”, edito dalla Franco Angeli nel 1998.]. E, nell’ultimo, bellissimo capitolo, spiega molto bene, matematicamente, i motivi che spingono il capitale, nonostante l’altissimo valore raggiunto dall’estrazione di plusvalore relativo, dal rapporto tra valore non pagato diviso valore pagato [anzi proprio per quello], ad incrementare ritmi e soprattutto allungare orari, estraendo quindi, altro plusvalore assoluto.

Ma, questo non esclude, a nostro parere che ogni volta che un’innovazione si diffonde nei vari rami produttivi ci sia, ceteris paribus, anche una crescita del plusvalore relativo: riferendosi al valore v+pv aggiunto ad ogni unità di merce, decresce v ed aumenta pv proprio di quanto v decresce. E’ l’essenza stessa dell’innovazione che lo comporta. Ed innovare è spesso indispensabile: in molti settori le aziende potrebbero anche allungare a dismisura il tempo di lavoro estraendo molto plusvalore assoluto, ma se non si sono ammodernate in modo adeguato rischiano semplicemente di finire fuori mercato. Chi comprerebbe più ad es. un televisore, da un’azienda che sa produrli solo in bianco e nero, anche se sfruttasse gli operai quindici ore al giorno e li vendesse solo a pochi euro?

I due fenomeni sono quindi sovrapposti… oggi accrescere soltanto la produttività non basta più per competere nei mercati, ma è comunque indispensabile; molto più che in fasi passate dell’evoluzione del capitalismo. In matematica si dice che è condizione necessaria ma non sufficiente. Occorrono però, come ben dice Dino, ma come sappiamo anche noi, anche condizioni di lavoro “di tipo cinese”, semi-schiavistiche e in alcuni casi schiavistiche in toto, oltre che stare al passo con l’ammodernamento tecnologico.

Infine, per quanto ormai meno importante dopo i precedenti chiarimenti, parliamo del paniere di merci che misura l’inflazione. Riferendosi a noi, Dino dice:

Ora, sappiamo tutti bene che i borghesi tendono con tanti mezzi a mascherare l’inflazione, tra cui anche la scelta del paniere; e siamo d’accordo con Dino che, per i proletari, il valore della forza-lavoro, il livello della sua sopravvivenza e della sua riproduzione, è determinato soprattutto dall’essenziale: cibo, abitazione e abbigliamento.

Sappiamo tutti che i fitti delle case sono alti, spesso alzati artificiosamente; ma per il resto? Per quanto riguarda l’alimentazione, è vero anche che ogni scusa è buona per aumentare i prezzi al consumo dei prodotti alimentari; è vero che se non si vuole mangiare proprio la schifezza si deve spendere di più; però oggi, almeno in occidente, si può sopravvivere con poco mangiando schifezza anche gustosa; ed anche se è cibo che ci rovina lentamente, almeno però si sopravvive per anni…e comunque, Capitalismo imperando, non si è mai garantiti su quel che si mangia e beve, come su quel che si respira, anche spendendo molto [ma questo è un altro discorso]. Per quanto riguarda infine il vestiario, oggi un proletario può vestirsi dalla testa ai piedi anche con meno di 50 euro se non pretende capi firmati.

Ma soprattutto, spesso piuttosto non mangiano, ma oggi anche i barboni hanno il loro bravo telefono cellulare, migliore di quello, grosso come un mattone, che 20 anni fa avevano solo i ricchi perché costava quanto due o tre salari. Inoltre oggi anche le famiglie proletarie, nei paesi ricchi e non solo, hanno in casa almeno una TV a colori ed un PC spesso collegato a internet; per non parlare di “consolle” per videogiochi che, per i bambini, stanno sostituendo trenini e bambole. Infine, chi gioca di più al gratta e vinci o ai videopoker? Non sono assolutamente rari i proletari dei paesi ricchi che tentano la fortuna, ma vi assicuriamo, non solo lì; anzi, a volte più si è poveri e più si è “tentati di tentarla”.

Chiariamo una cosa, diciamo queste cose non perché adottiamo, come suggerisce Dino, la nuova scala mobile del 2012 come gli economisti borghesi, ma perché, politicamente, dobbiamo tener conto di tutti i comportamenti dei proletari che anche a “pancia vuota” a spesso [soprattutto se non lottano] sono le prime vittime della propaganda e dell’ideologia dominante.

Nel lavoro “Il lato cattivo” fattoci pervenire proprio da Dino (di cui lo ringraziamo), si afferma che «rapporti sociali determinati plasmano un mondo a loro immagine e somiglianza e producono, tra l'altro, i bisogni individuali e sociali ed i modi di soddisfarli» e si riprendono questi due stralci interessanti:

«Il soggetto alternativo all'esistente non si trova già dato, ma è solo l'esito di una trasformazione di sé che si dà nella prassi stessa di trasformazione [...]» (Roberto Finelli, Classi, fantasmi e postmodernità, in “Vis-à-vis”, n. 8, 2000).

E si commenta: «[In questi passi] possiamo leggere allo stesso tempo la realtà ristretta dei rapporti sociali attuali e, in negativo, le possibilità di un'auto-produzione senza fine di rapporti tra individui immediatamente sociali».

Ciò vuol dire [se ben capiamo] che finché il proletariato non lotta in modo rivoluzionario, esso, dominato dal Capitale, può anche contrarre ad un grado incredibile i bisogni primari pur di tentare di soddisfare bisogni indotti dal Capitale.

Rapidamente [purtroppo il tempo e lo spazio sono tiranni] passiamo ora a Favetta:

l’ intervento di Piero Favetta, pregevole sia per la forma che per i contenuti, pur non parlando direttamente della crisi pone delle corrette basi per darne la spiegazione. E’ un lavoro che sottoscriviamo praticamente al 100% , anche se, almeno al 95%, non ci dice cose nuove. Comunque, nonostante il tono professorale, accettiamo con piacere anche quasi tutte le sue critiche, anche se dovute secondo noi a fraintendimenti o dimenticanze. Ben vengano, comunque, quando sono costruttive e ben esposte!

Ad un certo punto Favetta riprende uno stralcio dal nostro primo scritto:

Da quanto detto prima, mi sembra evidente il fraintendimento complessivo in cui incorrono gli autori del testo, che confondono le due forme di concorrenza [nello stesso settore e tra settori diversi] e quindi non possono comprendere i differenti processi a cui esse fanno capo. Ovviamente, non sapendo a quali "rispettabili compagni studiosi" ci si riferisca nel testo, non posso sapere chi è che ... ha studiato di meno, ma mi sembra comunque che, in questo campo, come nella produzione capitalistica, ...la concorrenza abbondi! Va da sé che, se questo punto di partenza è centrale per comprendere la diminuzione del saggio di profitto, un simile fraintendimento non è il miglior punto di partenza per approfondire la materia».

Nel dibattito con i rispettabili compagni studiosi – senza virgolette poiché sono compagni che stimiamo davvero nonostante le divergenze, e che hanno scritto ottimi lavori anche sulla crisi – noi ci riferivamo ad una situazione all’interno dello stesso ramo produttivo, tra imprese che producono lo stesso tipo di valore d’uso, lo stesso bene, per soddisfare lo stesso tipo di bisogno, e non alla concorrenza tra settori diversi; in effetti non l’avevamo precisato ma sarebbe chiaro dalle lettere che ci siamo scambiati con questi compagni. E in tal caso Favetta sembra ci dia ragione, quando, riferendosi alle imprese a minore produttività scrive:

Inoltre descrive abbastanza correttamente il meccanismo per il quale, nella stessa branca, le imprese più produttive, producendo di fatto una maggiore quota di valore d’uso, realizzano più profitti:

Però Favetta sembra parlare seriamente di sovrapprofitto e di valore individuale …e sembra appunto scordarsi che, di fatto, tali imprese, in un dato tempo, producono davvero maggior valore d’uso delle altre che non hanno innovato. Pensiamo che per cominciare si dovrebbe, fare un bel dibattito su cosa sia il valore e del suo rapporto col valore d’uso, altrimenti resta la sensazione e forse la convinzione che le imprese a più alta produttività rubino qualcosa alle altre meno produttive…mentre nella realtà è un meccanismo anonimo, sociale, di mercato, quello che stabilisce il valore di scambio di una unità di merce e conseguentemente i profitti delle varie aziende del ramo. Noi pensiamo infatti che il valore sia una grandezza di tipo essenzialmente sociale, non individuale, relativa al lavoro socialmente necessario a produrre una data quantità di merce; e non una grandezza relativa al lavoro individuale di una singola azienda; cosa su cui anche lui pare convenire. Pensiamo perciò che abbia poco senso parlare di valore individuale riferito ad una singola azienda; almeno quando ci si occupa dei cicli produttivi che si succedono durante l’accumulazione di valore di un settore o dell’intero sistema economico mondiale. Quindi, lo ripetiamo, secondo noi non si dovrebbe parlare di sovrapprofitti in senso proprio, come se, nello stesso ramo, le aziende a tecnologia più alta rubassero qualcosa a quelle a tecnologia più bassa.

Perciò conveniamo ancora di più con lui quando nel seguito dice:

Inoltre, la definizione del valore di Favetta:

per noi è corretta; infatti quando lui parla di “date condizioni tecniche del processo lavorativo” certamente intende precisare che il tempo di lavoro di cui si parla è medio sociale e non individuale, cioè relativo alla singola azienda. Ma sarebbe meglio fare questa precisazione in modo più esplicito come fa Dante Lepore a pag 1 del secondo dei suoi pregevoli interventi di cui parleremo dopo; questa precisazione sul concetto di valore non è affatto un dettaglio come sembra, se rivolta a compagni, pur molto bravi, ma che ne hanno un’idea diversa: ci è capitato di dover interrompere una lunga e proficua collaborazione con uno di loro per un simile “dettaglio”.

Accogliamo, rapidamente, anche l’analisi di Favetta relativa ai paesi dell’est, e la sua piccola critica nei nostri confronti; dovevamo precisare che:

«Le imprese dei paesi dell’Est, tuttavia, abbinavano spesso scarsa qualità e produttività inferiore…».

Ma pensavamo che questa questione della produttività inferiore fosse scontata tra di noi…

Passiamo ora alla questione dei prezzi di produzione.

La descrizione che Favetta espone di quel che accade tra settori produttivi diversi, lo riconosciamo pienamente, è la stessa descrizione che ne fa Marx nella seconda sezione del terzo libro del Capitale; in breve: « nell’ipotesi che sia già compiuto il processo di definizione del valore di mercato di ogni specifica merce, cioè in ogni specifico ramo o settore produttivo, tra le diverse branche [cioè tra i settori, non tra le aziende] ha luogo un processo di perequazione dei tassi di profitto, ed i settori a più alta composizione organica, “si appropriano” di una parte dei profitti dei settori a più bassa composizione organica. Però tra settori diversi non ha molto senso parlare di tecnologie più avanzate e più arretrate, ma solo di settori che, anche se avessero lo stesso livello di tecnologia, per la loro stessa specificità abbisognerebbero di composizioni organiche differenti. »

Pur col profondo rispetto che abbiamo per Marx, noi però pensiamo che qualche dubbio su questa descrizione oggi debba venirci. A noi sembra che oggi i vari settori sono, con l’avvento dell’informatica e dei controlli automatici [la robotica] molto meno “inconfrontabili” rispetto a prima. In effetti oggi molto hardware ed anche molti tipi di robot sono gli stessi per molti tipi di produzione: spesso basta cambiare solo il software ed una piccola percentuale sia dell’hardware che dei robot [o parti di robot] per produrre beni che qualche secolo fa venivano prodotti con tecniche e mezzi produttivi anche completamente diversi e inconfrontabili. Quindi ci sembra che, per molti più settori del secolo scorso si applichino le moderne tecnologie, molto più standardizzate di prima. E di conseguenza oggi vi dovrebbero essere molti più settori che non potranno avere differenze di composizione organica tanto differenti come lo erano un secolo fa.

Ovviamente ci sono le dovute eccezioni… settori in cui ad es. il costo della forza-lavoro è talmente basso che al Capitale non conviene mettere i robot; e non solo nel terzo mondo. Da noi a Benevento tempo fa la Metalplex fece venire degli esperti dalla Francia per studiare l’ipotesi di robotizzare la fabbrica. Alla fine dello studio degli impianti i francesi chiesero quanto venivano pagati gli operai, e, dopo averlo saputo, risposero: “Ma perché volete mettere i robot se pagate così poco gli operai? In base ai nostri calcoli non sarebbe conveniente!”

Inoltre l’aumento della disoccupazione e il peggioramento delle retribuzioni nei paesi poveri, le migrazioni dai paesi poveri a quelli più ricchi, fornendo [fuori e dentro le metropoli] settori in cui la manodopera è a basso costo rispetto a quella indigena dei paesi ricchi, potrebbe essere un fattore tendente a rallentare gli ammodernamenti in quei settori e quindi a rallentare l’uniformarsi delle tecnologie applicate ai mezzi di produzione.

Però è anche vero che ultimamente si comincia ad affermare a livello mondiale una tendenza del valore della forza-lavoro ad uniformarsi verso il basso in sempre più settori produttivi. Cioè, per vari motivi su cui qui non ci dilunghiamo, anche il valore della forza-lavoro indigena dei paesi ricchi tende negli ultimi tempi ad abbassarsi drasticamente, e tende quindi a decrescere il divario, la forbice, con quella dei paesi poveri; e pensiamo che il fenomeno continuerà ancora [sintetizzando: ad un operaio del terzo mondo, pagato 4 euro al giorno il Capitale non può togliere più di 4 euro; ad uno delle metropoli pagato 35 euro al giorno può anche toglierne 20 oppure 25, e in teoria starebbe sempre meglio dell’operaio del paese povero]. In tali condizioni i vantaggi di avere una forza-lavoro più sfruttata in alcune zone del mondo [cioè nei settori più caratteristici di quelle zone] dovrebbero tendenzialmente venire a mancare e la concorrenza dovrebbe far tendere in futuro ad un maggiore incremento della “robotizzazione” delle aziende nei settori a più bassa composizione organica, poiché si potrà fare meno concorrenza puntando sulla differenza del costo del lavoro tra zona e zona, visto che in tutte le zone questo costo sarà stato schiacciato verso il basso; e quindi si tenderà ad una minore differenza tra le composizioni organiche dei vari settori. Riducendo quindi le differenze dei tassi di profitto tra i vari settori e avvicinando di fatto, i prezzi di produzione ai valori.

Il nostro ragionamento sembra filare, ma potremmo anche sbagliarci; pensiamo che anche questa questione meriterebbe un dibattito.

Un altro punto che vogliamo segnalare a Favetta è che in brevi interventi non potevamo certo trattare in modo esaustivo la legge della diminuzione tendenziale del saggio generale di profitto; per questo non ce n’è quasi traccia nel lavoro a cui lui si riferisce. Nei lavori precedenti ci accontentavamo solo di mettere in evidenza e ribattere ad alcune incomprensioni presenti anche in chi, come Marco Sacchi, giustamente la difende.

Quindi siamo d’accordo con Favetta quando dice:

«In realtà, l'iniziale innalzamento e la successiva diminuzione del tasso di profitto di cui i compagni parlano è il processo di realizzazione temporanea e di successivo esaurimento del sovrapprofitto relativo, che ha certamente una stretta connessione con la caduta tendenziale del saggio generale del profitto, ma non si identifica con essa e la determina solo attraverso un processo più ampio. Infatti, se è vero che nel momento in cui "l'innovazione si è ormai diffusa (e quindi non è più, ormai, innovazione), risulta più elevata la composizione organica del capitale e il saggio di sfruttamento della forza-lavoro, mentre il saggio di profitto risulta diminuito", occorre sottolineare alcune circostanze cui non si accenna e attraverso le quali, invece, si fa strada il processo della caduta tendenziale del saggio generale del profitto. Mi riferisco al fatto che il continuo movimento di innalzamento della produttività, cui i capitali sono costretti per stare al passo con i concorrenti e non essere estromessi dal mercato - o per realizzare profitti superiori alla media - determina la produzione di plusvalore relativo, nella misura in cui i benefici della maggiore produttività investono, direttamente o indirettamente, la produzione di beni-salario. Senza che gli aumenti di produttività si estendano alle industrie le cui merci entrano nella riproduzione della forza-lavoro, non è possibile la svalorizzazione di quest'ultima e quindi non è possibile quel maggiore sfruttamento della forza-lavoro di cui si parla nel testo. La maggiore produttività a seguito della innovazione in un determinato ramo produttivo rimarrà confinata in quel ramo e non comporterà un beneficio complessivo per la classe capitalistica».

Sottolineiamo però che [pur non avendo mai cercato di pubblicare nulla] già 20 anni fa avevamo cercato di creare un modello quantitativo in relazione al passaggio da un ramo produttivo a tutti i rami, cercando di mettere in relazione la svalorizzazione [finalmente sentiamo da qualcun altro questa parola, che il vocabolario automatico del pc non conosce e che da 20 anni ci corregge nei nostri lavori!!] della forza-lavoro con il grado di ammodernamento generale medio.

E da questo nostro studio ci risultava che, finché la maggiore produttività fosse rimasta confinata solo ad un ramo produttivo, in tale ramo, pur restando invariato il saggio di plusvalore, sarebbe certamente diminuito il saggio di profitto medio in quel ramo a seguito dell’ammodernamento (e ne abbiamo anche formule quantitative). Anzi, risultava che era proprio la (supponiamo) successiva diffusione dell’innovazione agli altri settori, ed in particolare a quelli che producono beni-salario che, abbassando il valore della forza lavoro e permettendo la crescita in generale del saggio di sfruttamento, da una parte contrastava, senza peraltro poterla mai vincere, la tendenza all’abbassamento del saggio medio di profitto in quei rami che avevano innovato per primi; dall’altra faceva abbassare il saggio medio di profitto anche negli altri rami man mano che in essi si adottava l’innovazione; portando vantaggi immediati, ma man mano sempre decrescenti quanto più in ritardo innovava quel ramo, solo ai capitali innovativi dei detti rami e non a quelli che li imitavano successivamente. Dopo che l’innovazione si era diffusa a tutti i capitali di tutti i rami (ipotizzando che tutti riescano ad adottarla), dal nostro studio risultava che inevitabilmente si abbassava proprio il saggio generale di profitto, cioè la media del saggio su tutti i rami produttivi. Se poi alcuni capitali non riuscissero ad innovare e fallissero sarebbe ancora peggio: tutto capitale perduto ai fini dell’accumulazione. Quindi, secondo noi, altro che benefici: quando il ciclo di innovazione si è completato in tutti i settori, a parità di capitale investito nella produzione avremo sì una massa di prodotti maggiore rispetto a prima ma:

1. in proporzione, sono sempre più mezzi produttivi – e distruttivi – che beni di consumo utilizzabili per i bisogni diretti, soprattutto proletari.

2. questa massa di prodotti vale di meno rispetto a quella ottenuta con pari capitale in un ciclo precedente all’innovazione: in altre parole l’accumulazione di valore rallenta.

Riguardo poi al punto che “ l’innalzamento del saggio di sfruttamento può contrastare ma non vincere la tendenza all’abbassamento del saggio generale di profitto ”, riportiamo le parole del compagno Piero e la sua citazione di Marx:

Assumendole entrambe pienamente anche noi.

Abbiamo inoltre sottolineato più volte, negli ultimi stralci riportati, le parole “aumento di produttività” o “sviluppo della produttività”; non per contestarle a Favetta o a Marx, ci mancherebbe; ma perché ci sembra che risultino un po’ ostiche a qualcun altro dei critici del nostro lavoro, come Dino Erba e sopratutto Antonio Pagliarone; ai quali diciamo: come potete vedere, non siamo proprio i soli ad usare quelle paroline senza riportare prove concrete.

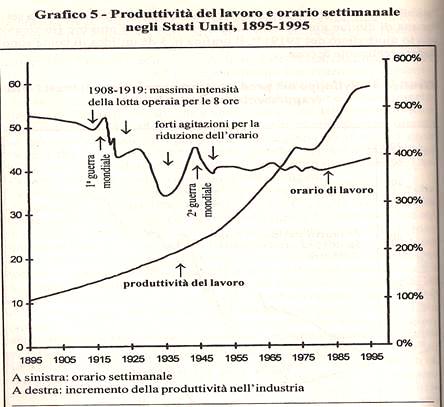

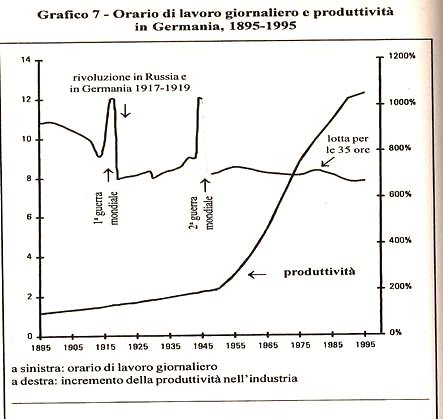

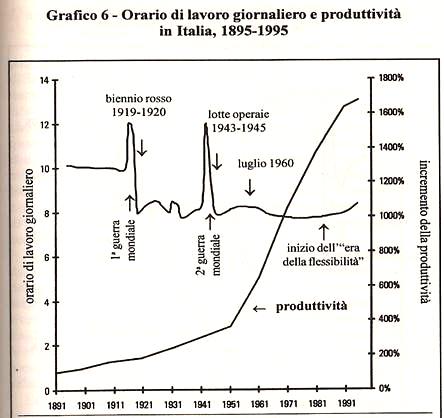

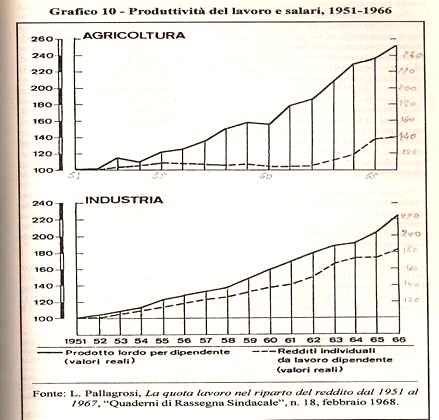

Ma se proprio i compagni vogliono le “prove concrete”, i dati, [vedremo poi, in certi casi, quanto attendibili] alcuni possono ad es. ricavarli anche dal già citato libro “tempi moderni orari antichi” di Pietro Basso. Dallo studio del quale si evince che, nel secolo appena passato, la produttività media sociale è cresciuta di tra le 6 e le 15 volte, a seconda dei paesi, ed in modo sempre più accelerato. Oltre a dei grafici riportiamo testualmente da pag 40 [evidenziature nostre]:

Qui mi sembra che comincino a diventare troppi quelli che “la pensano come noi” sulla produttività …anche un compagno citato dallo stesso Dino. E che per di più riporta anche dei grafici.

Questi ultimi, appena riportati, sono presi a pag 134 per gli USA, a pag 138 per la Germania ed a pag 137 e 251 per l’Italia; notiamo che sono grafici dell’aumento di produttività lungo tutto un secolo, dal 1895 al 1995. Le fonti a cui ha attinto Pietro sono, per gli USA e la Germania, un certo Maddison dell’università di Cambridge e tali Sparks e Greiner in un articolo sul “Montly Labor Review”, febbraio 1997. Mentre per l’Italia Cacace, Sparks e Grenier; e L.Pallagrosi “Quaderni di rassegna sindacale” n.18 del 1968 per l’ultimo grafico.

Da questi grafici, almeno per l’intero secolo passato, si rileva inequivocabilmente un aumento sempre più accelerato della produttività. E così speriamo di aver accontentato anche il compagno Pagliarone che più volte ci ha chiesto in lettere private di fornire le fonti da cui prendevamo questa nostra convinzione sulla produttività. D’altra parte un’altra fonte, anche se relativa solo agli Usa, l’abbiamo trovata proprio sul suo sito [countdown] e la riportiamo qui sotto; è un grafico dell’andamento della produttività USA che dal 1973 arriva fino al fino al 2001. Cioè 6 anni in più del grafico preso da Pietro Basso; ma mi sembra che comunque l’andamento di tipo esponenziale sia visibile.

E anche il commento lo fa notare; dice testualmente tradotto dall’inglese [le evidenziature sono nostre]:

«Hanno i salari tenuto il passo con gli incrementi di produttività?

No, i salari sono molto indietro rispetto ad essa. Mentre la produttività è aumentata costantemente durante il quarto di secolo scorso, la media dei salari è stagnante o è cresciuta molto poco. In altre parole, i lavoratori non condividevano pienamente i vantaggi economici prodotti da incrementi di produttività. Questa tabella fornisce un quadro generale delle tendenze…».

Ovviamente il grafico che ci interessa qui nel discorso è quello in verde [non che l’altro non sia interessante, anzi: i salari sono al palo, e nel paese dominante, figurarsi altrove!!]

Teniamo inoltre presente che nei grafici appena forniti sono presenti paesi importanti, che hanno notevoli frazioni del PIL mondiale, ma non è presente nessun paese con PIL importante tra quelli “in via di sviluppo”, come il Brasile, la Russia, l’India, o la Cina; i quali, venendo da una situazione di “partenza” con produttività molto più bassa rispetto ai paesi occidentali ancora dopo il 1950, ed avendo di molto diminuito il divario negli ultimi decenni, presenterebbero probabilmente dei grafici con incrementi di produttività ancora più accelerati. E si dovrebbe tener conto anche di essi nel costruirne un grafico medio a livello mondiale.

Si potrebbe obiettare che i grafici da noi qui presentati non comprendono gli ultimi 10 anni, mentre il lavoro di Pagliarone “rapporto tra Information technology e produttività” anche se riporta i dati solo degli ultimi 60 anni, li riporta però fino al 2010, cioè 9 anni in più.

Risponderemo a questa possibile obiezione di seguito.

*****************

Il grafico di Pagliarone mostrato sopra riporta l’andamento della produttività solo negli USA; ora, come dice giustamente Dante Lepore [nel lavoro “Ma che cos’è questa crisi, parte II], il capitalismo si deve vedere come sistema mondiale, unico ed aperto, nella sua evoluzione dinamica; e ciò è vero per l’andamento di tutte le grandezze economiche in questione: produttività, produzione di valori d’uso, produzione di valore e cioè accumulazione del Capitale, composizione organica, saggio di profitto, salari, ritmi di lavoro, occupazione, etc…

Quindi, oltre agli USA dovremmo considerare almeno le altre nazioni “occidentali” ed i BRICS. Ed è certamente vero che, come già detto nella parte I, in questi ultimi 15 anni la produttività dei BRICS è aumentata a ritmi molto più elevati di quelli di USA ed Europa, per i motivi già illustrati; il che potrebbe compensare l’eventuale rallentamento [ammesso e non concesso] dell’incremento della produttività nei paesi a capitalismo più antico nell’ultima decina di anni.

Comunque ben venga chi ha altre informazioni a riguardo, ma intendiamoci bene con i compagni: qui stiamo parlando della produttività e non della produzione di valori d’uso o dell’accumulazione di valore. Che la produttività si incrementi non vuol dire che debba per forza crescere, o crescere con lo stesso ritmo, la produzione di valori d’uso; e se anche cresce la produzione di valori d’uso, questo non comporta automaticamente la crescita della produzione di valore o della profittabilità.

I compagni sanno, infatti, che connessi con la produttività, vi sono queste altre importanti grandezze economiche; possiamo sintetizzare così la questione:

1. spinta ad ammodernare

2. ammodernamenti effettivi ed aumento della produttività

3. aumento [o diminuzione] della produzione reale di valori d’uso

4. aumento [o diminuzione] della produzione reale di valore

5. aumento [o diminuzione] della profittabilità

sono concetti economici completamente differenti, anche se connessi ed intrecciati tra loro [ed intrecciati anche con altre variabili produttive importanti come la composizione organica, l’occupazione, i salari…]; e, anche se la gran maggioranza dei compagni pensa di aver presente le differenze tra loro, facili sono i fraintendimenti. Quindi dobbiamo fare tutti attenzione perché può capitare che due compagni stiano parlando di cose differenti pensando di parlare della stessa cosa o viceversa.

Giusto per fare un esempio di queste diversità:

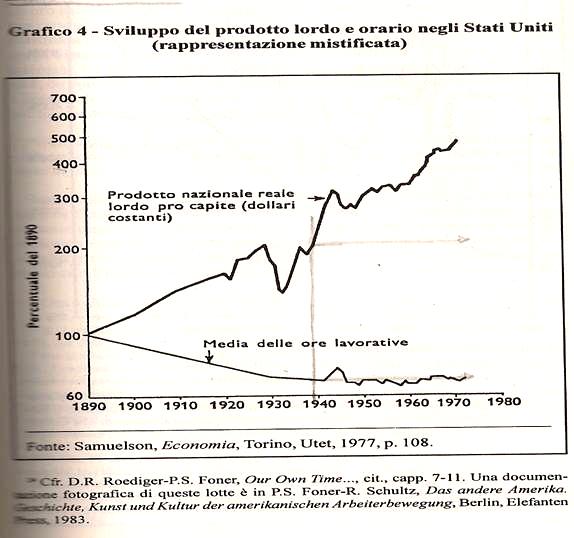

il grafico sottostante, riferito solo agli Stati Uniti visualizza una stima fatta da Samuelson dell’aumento della produzione reale di valore dal 1895 al 1970;

Il grafico illustra una produzione reale di valore che aumenta linearmente almeno fino al 1970 [ha infatti visibilmente un trend lineare].

Vediamo invece il primo grafico esposto in precedenza in questo lavoro, che stima la produttività degli USA dal 1895 al 1995: esso ha un trend esponenziale, e perciò suggerisce anche una produzione reale di valori d’uso che aumenta anch’essa, come la produttività, in modo sempre più rapido; l’andamento della seconda grandezza potrebbe essere nettamente più lento, solo nel caso che i mercati si vadano seriamente saturando.

Sappiamo che la crisi di sovrapproduzione inizia proprio dagli anni ’70 e poi intorno al 1995 inizia un aumento deciso degli investimenti nella finanza; quindi, anche se il grafico di sopra non presenta dati per il periodo successivo al 1970 pensiamo che la produzione di valore [reale, e non fittizio], cioè l’accumulazione, abbia iniziato a rallentare decisamente dopo il ‘70; lo conferma anche il grafico sull’accumulazione per gli USA elaborato da Kliman e presentato nell’ultimo lavoro di Giussani [“La crisi e il saggio di profitto” gennaio 2012] e che riportiamo qui sotto.

kliman

Ne possiamo dedurre che dal dopoguerra fino al 1975 circa, almeno per gli USA, mentre il valore reale prodotto cresce linearmente, è probabile che il valore d’uso prodotto cresca comunque più che linearmente. Dopo il 1975 il valore reale prodotto annualmente rallenta e addirittura decresce, ma la quantità di valore d’uso prodotto potrebbe ancora aumentare, spinto dall’incremento di produttività che resta comunque sempre crescente.

Questo comunque voleva essere solo un esempio di come tre grandezze [produttività, quantità di valore d’uso prodotto, quantità di valore prodotto o produzione in valore] concettualmente distinte ma legate possano avere andamenti a volte abbastanza simili e a volte completamente differenti…l’ andamento dei profitti, pur molto legato all’accumulazione di valore, sarà a sua volta ancora diverso; stesso discorso per salari, ritmi di lavoro e occupazione.

Un’altra osservazione fondamentale a nostro parere riguarda i dati, in particolare grafici e le statistiche stilate dagli economisti:

dobbiamo fare tutti, noi per primi, molta attenzione a quello che ci rifila la propaganda borghese, e a non prenderlo tutto per oro colato, come illustra molto bene nel suo lavoro “Contro-inchiesta sulla produttività e il costo del lavoro” Moreno Pasquinelli; col quale, almeno in questa analisi, siamo più che d’accordo. Da lui ora riportiamo una sintesi riprendendo ampi stralci (e invitiamo a leggerlo sul sito “sollevazione.blogspot.com del 10 ottobre 2010” anche per controllare grafici e riferimenti che qui non riportiamo):

« …Si fa un gran parlare che Berlusconi deve gran parte del suo consenso alla sua ineguagliata capacità di raccontare panzane, di mentire cinicamente su tutto, a cominciare dallo stato effettivo di salute del paese (…) Si sbaglierebbe tuttavia a ritenere che il berlusconismo, ovvero l’arte della menzogna sistematica come tecnica di dominio politico, si trovi ristretto nel suo proprio perimetro; l’impostura ammorba non solo i suoi sodali ma pure i suoi avversari. Mentono così, sulle cause reali del declino economico italiano, i più autorevoli portaparola della borghesia cosiddetta “illuminata”, mentono gli economisti e i giornalisti alle loro dipendenze, i centri studi della Confindustria, le agenzie di rating, le consorterie quali la BCE, il FMI e l’OCSE. Mente pure l’ISTAT.

(…) Ma mentre si mena scandalo per le pacchianate di Berlusconi, nessuno si perita di sbugiardare gli economisti, i quali sono rispettati dai moderni come i primitivi ubbidivano agli sciamani. Vero è che quasi mai essi ne azzeccano una, tuttavia possiedono una vera e propria arma di distruzione di massa, la statistica, la quale si fregia del titolo di "scienza" quando [invece] rassomiglia come una goccia d’acqua alla numerologia, che pretende di ricavare il senso degli eventi dalla relazione esoterica dei numeri.(…) Il problema è che da soli i numeri non dicono niente, spesso sono falsi, quando va bene distorsivi, quando va male, ovvero quasi sempre, utilizzati per turlupinare chi se li sorbisce (…) [a volte anche compagni comunisti…aggiungiamo noi]

(…) Un caso esemplare di uso della statistica come arma di distruzione di massa è stato fornito il 4 ottobre scorso, mentre prendeva forma il tavolo negoziale tra Confindustria e sindacati. Accanto alla notizia del “disgelo” con la CGIL, molti hanno messo in circolazione i grafici (forniti ovviamente dal Centro Studi della Confindustria) sul crollo della produttività del lavoro italiana nel decennio 1997-2007. Chiaro lo scopo: corroborare, con la forza dei numeri, la forzatura Marchionne, mostrare che la crisi capitalistica non dipende dal cancro che affligge il capitalismo stesso, ma dalla “bassa produttività del lavoro”.

(…) Un classico caso di “terrrorismo statistico”, camuffato nelle vesti dell’inoppugnabile dato “scientifico” è un grafico de Il Sole 24 Ore del 4 ottobre. Esso mette in relazione due entità, il Clup (Costo del lavoro per unità di prodotto) e la Produttività del lavoro. Si evince (…) che l’economia italiana è quella che somma la più bassa produttività e il Clup più alto.

(…) La sentenza è allarmante: l’Italia ha perso competitività.

Colpa di chi? Ma dell’alto costo del lavoro e della bassa produttività, sempre del lavoro ovvio! Che “fannulloni” questi lavoratori italiani, verrebbe da dire. Ma le cose non stanno affatto così, e per mostrarlo si deve decodificare il grafico in questione, così svelando il trucco statistico.

(…) Anzitutto vanno spiegati i due concetti che gli economisti e la statistica mettono in relazione, e poi proveremo a metterli a confronto con altri parametri, ben più significativi. (…) Cominciamo dal «Costo del lavoro per unità di prodotto?». Di che si tratta? Del salario netto? Della retribuzione lorda del dipendente? Nient’affatto, esso è piuttosto una relazione. Così si esprime il manuale: «Clup: Rapporto tra il salario lordo (ovvero retribuzione lorda della manodopera e produttività media del lavoro (o produzione ottenuta)». [Nuovo dizionario di economia, Simone Edizioni]

Abbiamo dunque una relazione tra salario lordo e produttività media. Va da sé che se uno dei due fattori, in questo caso la produttività, si abbassa, l’altro inevitabilmente si alza. Questo è appunto il caso del nostro paese. Vedremo più avanti, anzitutto, da quali fattori sia a sua volta composta la “produttività”, e perché essa è scesa tanto repentinamente nell’ultimo ventennio.

Occupiamoci intanto del primo fattore, del Clup. Stando agli economisti avremmo che il costo del lavoro in Italia è il più alto rispetto ai suoi alleati-concorrenti. Una premessa è qui d’obbligo, e consiste nella differenza tra il salario lordo e quello netto, ovvero ciò che finisce realmente in tasca ai lavoratori.

Sappiamo infatti che l’Italia, in fatto di salari netti, si piazza, tra i trenta paesi del’Ocse, (…) al 23esimo posto. Possiamo essere più precisi riguardo alla cifra del vero e proprio crollo dei salari reali in Italia. I dati ce li fornisce Ires CGIL: dal 2000 al 2010 i salari netti medi sono scesi di 5453 euro!! (…)

Nell’arco del decennio tuttavia, la ricchezza prodotta (calcolata in Pil), seppure a passo di lumaca, è cresciuta. Domanda: che fine ha fatto? Risposta: essa è andata a finire, sia nella forma dei profitti che in quella delle rendite, nelle tasche della classe dominante, causando quindi la divaricazione della forbice tra chi sta sotto e chi sta sopra nella scala sociale. In un quindicennio i profitti (dati Mediobanca) sono cresciuti di ben il 75,4%.

Il fatto che i salari italiani risultino molto più bassi degli altri paesi imperialistici non deve far pensare che il proletariato di questi altri paesi non abbia conosciuto, a sua volta, una netta flessione delle remunerazioni.

(…) Ma torniamo al costo del lavoro. I bari della statistica ci risponderanno che il Clup prende in considerazione il costo lordo delle retribuzioni, non quello netto.

Va bene, parliamo pure delle retribuzioni lorde (nelle quali sono comprese le tasse, i contributi pensionistici o salario differito, ecc). Andiamo quindi a verificare se sia vero che in Italia le retribuzioni lorde sono cresciute più degli altri paesi. Scopriamo un’altra bugia: non è vero che i salari lordi italiani sono più alti degli altri paesi dell’eurozona: essi si collocano anzi al decimo posto.

Se poi consideriamo il costo complessivo del lavoro e la retribuzione netta dei lavoratori, e li compariamo con quelli dei principali paesi Ocse scopriamo che l’Italia si piazza all’ultimo posto (…)

E se il salario lordo è cresciuto, ciò è dovuto all’aumento dell’imposizione fiscale e del cuneo fiscale, che si è infatti accanito anzitutto sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti; il tutto per appianare i disastrati conti dello stato (…)

Immaginiamo che a questo punto i bari si difenderanno affermando (…): essendo il Clup una relazione tra due fattori, anche ammettendo che i loro numeri sul costo del lavoro siano truccati, essendo crollato, rispetto ai diretti concorrenti, il fattore della produttività generale, il Clup per forza è salito. Uno scaltro gioco di prestigio statistico, e la palla passa dunque al secondo fattore preso in considerazione: la produttività del lavoro. (…)

Afferma la Bce «La produttività del lavoro descrive la relazione tra il prodotto in termini reali e l’input di lavoro utilizzato nella produzione. Quest’ultimo si misura di norma in termini di occupati o di ore lavorate». Questa definizione è tuttavia ingannevole perché del tutto astratta. (…) la scienza economica ufficiale non è affatto precisa riguardo ai criteri con cui calcolare la produttività del lavoro. Diverse scuole utilizzano infatti differenti parametri e/o coefficienti. Il criterio della Bce ci dice che se 3 operai producono 45 unità di una certa merce, la produttività media del fattore lavoro sarà 45/3=15. Ovvero: a parità di prodotto la produttività decresce con l’aumentare del numero di occupati e/o di ore lavorate. (…) Altri (i seguaci della scuola neoclassica) considerano la cosiddetta Total Factor Productivity (TFP, produttività totale dei fattori), considerano cioè, in rapporto all’output (il prodotto), tutti gli altri input necessari alla produzione. Altri ancora misurano la produttività effettiva in base al valore aggiunto per lavoratore o ora lavorata.

L’Istat, ad esempio, utilizza per i suoi calcoli, una definizione, diciamo così, algebrica o più elastica. «La produttività è genericamente [sottolineiamo il genericamente] definita come il rapporto tra una misura di volume di output realizzato e una misura del volume di uno o più input impiegati nel processo produttivo. In base a tale definizione si possono calcolare diverse misure di produttività».

Districarsi in questa matassa non è facile. Noi preferiamo stare a Marx, per il quale la produttività è sempre produttività del Capitale (…) dipende quindi anche dal macchinario e dalle tecnologie utilizzate nel processo produttivo, nonché dal grado di efficacia di come esse vengono utilizzate (ovvero fino a che punto riescono a spremere la forza-lavoro di un operaio). (…) La “produttività” è quindi anch’essa una relazione, un saggio: il risultato del rapporto tra ciò che viene sfornato dal processo produttivo (e fin qui ci siamo) e la quantità, come afferma Istat «… di uno o più input impiegati nel processo produttivo».

“Uno o più input”: non solo quindi dalla quantità di lavoro utilizzato. Da cos’altro allora? La forza-lavoro, o capitale variabile, è solo una delle due parti del capitale, l’altro essendo quello costante (in primis macchinario e tecnologia).

Ora possiamo comprendere perché il parametro utilizzato in questo caso dalla Bce è ingannevole e astratto. Esso nasconde un fattore determinante ai fini del calcolo della produttività del lavoro: che questa viene a dipendere, man mano che il progresso tecnico viene incorporato nel processo produttivo, dalla quantità e qualità del capitale costante utilizzato. Ai templari dell’ortodossia economica, tra cui quelli asserragliati nella turris eburnea Bce, non deve essere consentito di usare due pesi e due misure: insinuare che il calo della produttività dipende dal lavoro e non anzitutto dal Capitale, mentre ogni “ripresa” avverrebbe in virtù delle folgoranti performances del Capitale.

Un fattore decisivo per determinare l’accrescimento della produttività è dunque l’investimento di capitale; e per fare investimenti, il capitale deve a sua volta aver incamerato profitti. (…) nell’ultimo quindicennio i profitti sono aumentati del 75%. Il capitale [italiano] ha potuto dunque disporre di un’enorme massa di danari per investire, e dunque aumentare la produttività e la competitività. Dove sono andati a finire questi profitti?

Essi non sono andati in investimenti produttivi. Questi ultimi sono anzi crollati (…) [sono finiti] non solo nei consumi di lusso, comunque decuplicati negli ultimi decenni. Essi sono finiti nelle rendite, nel pozzo di San Patrizio del capitalismo-casinò, risucchiati nel vortice della speculazione immobiliare e finanziaria su titoli, azioni, future, swap e compagnia cantando.

Questa tendenza generale del capitalismo a preferire la rendita all’investimento produttivo ci è mostrata dal…la curva delle rendite (…) cresciute di ben dodici volte dal 1982 al 2002. I dati Istat (…) segnalano una secca caduta in corrispondenza della bolla della “New Economy” del 2001. Com’è noto la caccia grossa alle rendite ha ricominciato a salire subito dopo quella bolla, determinando una nuova crescita esponenziale, impattata a sua volta nel settembre 2008 in coincidenza col crollo della Lehman Brothers.(…)

Ecco dunque spiegata la prima ragione della costante caduta della produttività italiana: il capitale, invece di cercare di valorizzarsi nel ciclo produttivo, è fuggito verso i più allettanti lidi della rendita, nonché verso lo spreco in beni di lusso (…) Salta agli occhi la decrescita degli investimenti dopo il 1995, e in particolare del Capitale “innovativo” o ITC (legato alle tecnologie dell’informazione e della comunicazione)

La discendente curva dei salari (che è in relazione anche all’ondata migratoria) (…) ha disincentivato il capitale ad investire, determinando un calo della produttività (…) Le rendite si accumulano nei servizi alle imprese e nei servizi sociali e personali, nella produzione di energia elettrica, gas e acqua, nel comparto agricolo (…) La vistosa e diseguale crescita delle rendite da oligopolio dopo il 1993 rivela che le politiche di liberalizzazione dei mercati dei beni non solo non hanno accresciuto la competitività dei settori protetti ma anzi, paradossalmente, l’hanno significativamente ridotta».

Molte sono le cose che suggerisce questo lavoro. Tra l’altro a chi stanno andando i vantaggi dei continui aumenti delle nostre bollette di acqua, luce, gas, telefono, autostrade, etc e dei prezzi degli alimenti base? Tutte cose che sono prodotte con sempre meno ore di lavoro man mano che passa il tempo e migliorano anche in Italia le tecniche di produzione e che, quindi, dovrebbero scendere continuamente di prezzo. Invece i monopoli e gli oligopoli mantengono i prezzi al palo quando non riescono addirittura a farli salire, facendo così scendere il valore della forza-lavoro ancora più velocemente del valore di queste merci. Cosi esse per noi rincarano, mentre i grossi gruppi capitalistici italiani realizzano enormi profitti sicuri ai nostri danni senza nemmeno affrontare grossissime spese per innovazioni e soprattutto per la ricerca.

Inoltre questo lavoro riconferma che la produttività media mondiale, almeno fino al 2000, è cresciuta sempre abbastanza velocemente. Dal 2001 al 2010, in Italia, questa crescita si è arenata…ma solo perché la scelta dei “nostri” capitalisti è stata quella di disinvestire pesantemente nella ricerca e nella tecnologia di punta [sia civile che militare] a favore di sicure rendite parassitarie. Ma dobbiamo tenere presente che in altre nazioni imperialiste, pur con i pesanti investimenti fatti nella finanza [acceleratisi notevolmente dopo il ‘95], la crescita della produttività, dal 2001 al 2010, è tutt’al più solo rallentata: i finanziamenti alla ricerca e alle sue applicazioni alla produzione non è affatto diminuita come in Italia. Infine nelle grandi nazioni emergenti (BRICS etcc..) la crescita della produttività è rimasta accelerata anche in questi ultimi 10 anni, anzi sono stati fatti grossi investimenti in questo campo. Cosicché la produttività media mondiale, per il calcolo della quale si deve tener conto almeno di tutte le nazioni che non hanno un PIL trascurabile, dovrebbe aver complessivamente continuato a crescere anche negli ultimi 10 anni; solo il suo ritmo di aumento, per effetto della crisi profittabilità e di conseguenza anche di sovrapproduzione ormai imperanti [con conseguente investimento di sempre più capitali in finanza a partire dal ’95 …e negli ultimi anni anche per i BRICS] potrebbe, ammesso e non concesso, essersi rallentato.

Il moltiplicarsi delle scoperte scientifiche e tecnologiche applicate alla produzione, con la conseguente crescita tuttora – crediamo – esponenziale della produttività sociale media, poi, ha solo fino a un certo punto a che vedere con la produzione di valori d’uso. Quest’ultima dovrebbe anch’essa essere in aumento anno dopo anno a ritmi quasi simili, ma solo fino a quando i mercati “assorbono bene”; poi, data la sovrapproduzione e i mercati delle merci sempre più saturi, dovrebbe crescere a ritmi minori, come, pensiamo, sia successo negli ultimi decenni.

Ma, lo sottolineiamo ancora, né la produzione di valori d’uso ha direttamente a che vedere con la produzione effettiva di valore (quello davvero prodotto, e non la carta straccia della finanza; di questa grandezza il PIL potrebbe essere considerata una stima grossolana, solo se non influenzato molto dall’aspetto finanziario) che potrebbe ormai anche stagnare o addirittura decrescere, visto l’aumento generale della disoccupazione.

Tentiamo, dopo queste considerazioni generali, di fare il punto della situazione mondiale di oggi:

1. spinta da una concorrenza sempre più “ accentuata ” in mercati che si saturano, la produttività media mondiale aumenta ancora rapidamente.

2. anche la produzione di valori d’uso aumenta a ritmi più che lineari, anche se meno della produttività, vista la progressiva saturazione dei mercati; essa però, proprio per questo si caratterizza sempre più come produzione di valori d’uso anti sociali [armi cioè valori d’uso atti a distruggere valore d’uso, grandi opere inutili] e come distruzione progressiva della natura.

3. anche la composizione organica, il cui aumento è legato indissolubilmente all’aumento di produttività, aumenta ancora più che linearmente.

4. la produzione di valore, invece, è cresciuta fino agli anni settanta e poi è iniziata dapprima a stagnare nelle nazioni più avanzata mentre cresceva ancora in quelle di più giovane capitalismo; complessivamente oggi forse aumenta ancora, ma ci sembra prossima alla stagnazione.

5. vista la tendenza, dagli anni 70 in poi, della produzione di valore a rallentare, il capitalismo ha teso da allora, sempre più, a trasformare una parte sempre maggiore della produzione di valore in accumulazione reale o fittizia; cioè a reinvestirla nella produzione o nella finanza ai danni del lavoro, per cercare di arginarne la decrescita.

6. Questo attacco al lavoro [soprattutto l’aumento degli orari e dei ritmi], combinato con una composizione organica già alta e crescente sta producendo un fenomeno nuovo: giganteschi investimenti produttivi, costose innovazioni con macchinari ultramoderni che, nei settori interessati, contrariamente a fasi precedenti, non producono più nuova occupazione ma addirittura fanno diminuire l’occupazione.

7. Di conseguenza, anche ormai a livello mondiale, e non solo nei paesi avanzati, oltre ai salari reali che decrescono, ancor più velocemente dove erano più alti, e agli orari ed ai ritmi di lavoro che aumentano dappertutto, si registra un progressivo ed irreversibile aumento della disoccupazione, sia nell’industria che nei servizi, che porterà la stragrande maggioranza della popolazione mondiale, anche negli stati “ricchi” sempre più sulla soglia della povertà estrema.

Tornando ora, di nuovo al compagno Piero Favetta, vogliamo solo chiarire un ultimo punto. Quando, nel nostro lavoro, affermavamo che:

e quando affermavamo che l'unico ad aver approfondito tale fenomeno è stato, per quel che ne sappiamo, solo Henryk Grossman, non ci riferivamo, come lui invece sembra aver capito, alla diminuzione tendenziale del saggio generale di profitto. Favetta dice giustamente che Grossman dà tale diminuzione tendenziale già per acquisita. Ed infatti è proprio questa acquisizione, per noi, la strada giusta indicata da Marx, la base di partenza per ogni ulteriore approfondimento; quindi noi non ci sogniamo minimamente di mettere in discussione la legge della diminuzione tendenziale del saggio generale di profitto, anzi la difendiamo anche noi, come lui e come altri compagni [ad eccezione di Giussani, mi sembra], con le unghie e con i denti.

Ci riferivamo invece proprio al fatto di affrontare la “teoria della crisi”, cioè di dimostrare teoricamente che tale diminuzione tendenziale, alla lunga, porta alla crisi sistemica, al crollo del sistema, o, come dice Favetta, all’ “ostacolo assoluto per il capitale”. E questa dimostrazione non è una cosa affatto scontata, come può forse apparire a prima vista, ma abbastanza complessa; per questo affermiamo che Grossmann ha proseguito sulla strada giusta tracciata da Marx, ha dedicato un libro intero alla questione ed anche altri lavori. Non ha risolto ancora il problema in forma generale, ma applicando una ipotesi restrittiva ed una seconda ipotesi corretta ma non giustificata. Di ciò ne era perfettamente consapevole, come del resto siamo arrivati a pensare noi in circa vent’anni di studio. Egli aveva semplicemente e coscientemente ereditato questi limiti da Bruno Bauer, ed era sua intenzione contestare anche le basi del lavoro di quest’ultimo, oltre che le conclusioni. Ma le avversità della vita non gli hanno poi permesso ulteriori studi. Possiamo riallacciare quanto appena detto alla questione di “chi ha studiato di più e chi di meno” di cui parla Favetta e gli potremmo dire molto amichevolmente: “Caro Piero, con tutta la notevole preparazione che si evince dalla tua esposizione, ti sei mai posto un problema del tipo di quello che si pose Grossman: ti sei mai occupato di “teoria della crisi ”? Forse si, ma ti sei mai posto il problema di capire se Grossman lo avesse risolto in modo completo? Forse ci smentirai, ma noi pensiamo di no.”

Per questo siamo convinti che è il cervello collettivo che deve funzionare. Individualmente nessuno di noi ha mai studiato abbastanza e anche i “ più colti e più preparati ” hanno bisogno di confrontarsi, di apprendere e soprattutto di affrontare le obiezioni degli altri compagni, corrette o sbagliate che siano.

Forse vi scandalizzeremo ma per noi, come individuo, non è fondamentale Marx in economia, come non è fondamentale Einstein in fisica: entrambi, se fossero nati anche un solo secolo prima non avrebbero mai potuto scoprire quello che hanno scoperto. Mentre, senza di loro, le stesse grandi scoperte, certamente con ritardo, la specie umana le avrebbe fatte lo stesso. Affermiamo questo pur ritenendo Einstein la figura più importante della fisica del ‘900 e Marx l’economista-sociologo più importante della storia [o preistoria, come lui affermava].

E precisiamo che quando parliamo di “un secolo prima” non parliamo di tempo in astratto, ma, per intenderci, per quanto riguarda Marx, parliamo dello sviluppo capitalistico nel secolo della rivoluzione industriale e delle conseguenti lotte proletarie, cioè dei moti del 1848 e della comune di Parigi. Parliamo dello sviluppo della fisica ottocentesca che portò all’esperimento di Michelson-Moreley sull’etere e all’elaborazione delle trasformate da parte di Lorentz. Parliamo degli studi matematici di Riemann, Ricci e Bianchi, e soprattutto dell’elaborazione dell’algebra tensoriale da parte del napoletano Levi-Civita; conoscenze senza le quali Einstein non avrebbe mai avuto le basi per le sue teorie.

Per noi, quindi, Marx resta una figura importantissima, ma non per questo lo mitizziamo. Pensiamo che nemmeno lui sia stato proprio infallibile sul piano politico anche se, insieme ad Engels, ci ha dato le basi sul piano economico su cui continuare a costruire teoria economica e politica [oltre a grandi insegnamenti di metodo scientifico]. Altri, come Lenin, Rosa L., Grossman, Bordiga, etcc hanno aggiunto, nei vari campi, altre importanti conoscenze, anche loro, inevitabilmente con alcuni errori o limiti. Questi errori/limiti dobbiamo cercare di correggerli/superarli, sforzandoci di salire sulle spalle di questi giganti. Uno di noi due modesti scriventi che, come tutti i compagni, fanno quello che possono, è un vecchio pilota di deltaplano. E quando si trova in montagna su un decollo e guarda la situazione del tempo, le possibilità e i problemi che offre il volo, da ascolto anche alle valutazioni di ragazzi che volano da molto meno tempo di lui. Quando i fenomeni sono complessi, a volte, anche un’osservazione di qualcuno meno esperto può essere pertinente e contribuire a salvarti la pelle. Per questo ribadiamo che le critiche, soprattutto come quelle del compagno Favetta, ci fanno immenso piacere; così come speriamo che anche lui sia disposto a riflettere sulle nostre molto modeste osservazioni.

Passiamo infine alle osservazioni del compagno Dante Lepore; premettiamo che i suoi due interventi [“Ma cosa è questa crisi I e II parte”, pubblicati su “Collegamenti Internazionalisti” e sul sito “Sotto le bandiere del marxismo”] riscuotono la nostra completa condivisione, sia riguardo ai concetti espressi in modo propositivo, sia riguardo alle osservazioni fatte nei confronti dei compagni Dino Erba e Pagliarone, ma soprattutto nei confronti di Giussani. Di tali compagni Dante riporta dei precisi stralci che poi commenta con giuste osservazioni.

C’è poi qualche osservazione rivolta a noi; egli dice testualmente:

Alle osservazioni di Favetta abbiamo già risposto in questo lavoro. Ma vorremmo ora sapere da Dante dove abbiamo mai scritto che “si deve rimanere nel sistema chiuso della riproduzione semplice e non si deve entrare nel sistema aperto della riproduzione del capitale complessivo sociale”; oppure che “il valore è una grandezza individuale e non sociale”. Vorremmo saperlo perché è da tempo che, ostinatamente, sosteniamo, appunto come lui, proprio il contrario per entrambe le – legate – questioni. Siamo sicuri che nei nostri due lavori già pubblicati non vi può essere traccia di frasi simili …altrimenti il compagno le avrebbe riportate come ha fatto per le frasi di Giussani, Pagliarone e Dino Erba.

Comunque la cosa importante è che siamo perfettamente d’accordo con lui anche su molte altre questioni; per questo riportiamo qui quasi immodificate molte sue affermazioni, semplicemente ordinandole:

1. non c’è una natura razionale e lineare del capitalismo, come invece sembra paventare Giussani; anzi, affermiamo con convinzione che siamo dominati da una classe composta ormai da pazzi criminali incoscienti [cioè che non immaginano nemmeno di essere criminali e pazzi] che ci faranno rischiare sempre di più l’autodistruzione della specie se non verranno fermati in tempo. E questa capacità di fermarli può realizzarla solo il proletariato mondiale.

2. Antonio Carlo descrive e documenta correttamente la caduta produttiva [che, lo ripetiamo, non vuol dire per forza declino della produttività marxianamente intesa], il declino degli investimenti in capitale fisso, la caduta occupazionale e dei salari. Noi obbiettammo a Carlo semplicemente che alcuni stralci e la sua insistenza sull’evasione fiscale potevano far pensare a chi non conoscesse bene le sue posizioni, cose che lui in realtà non pensa affatto. In particolare potevano far pensare che lui vedesse la lotta all’evasione come soluzione della crisi.

3. nessuna finanza speculativa potrebbe neppure esistere e tantomeno dominare, senza capitale produttivo di valore e plusvalore…e che quindi non si può parlare di “mutazione genetica” nella natura del Capitale, alla Giussani.

4. è praticamente impossibile, a partire dai dati reperibili, fare un calcolo esatto dell’andamento del saggio generale di profitto, dove si dovrebbe poter calcolare tenendo conto, a livello mondiale, di ogni forma giuridica e organizzativa aziendale, corporate e non corporate [quindi anche delle aziende statali, spesso in perdita], del sommerso, della tassazione, dell’indebitamento [soprattutto degli Stati, che si indebitano per regalare soldi al Capitale privato] e degli intrecci col capitale finanziario. E riteniamo che molti risultati presentati dagli economisti, nonostante gli sforzi encomiabili di alcuni, siano inattendibili ed inevitabilmente gonfiati proprio per la difficoltà di reperire dati veritieri.

5. un capitale come quello speculativo, che non resta nel processo di rivalorizzazione, che esce fuori dal ciclo riproduttivo, marxianamente, non è più capitale, non è più consumato capitalisticamente, in modo da riprodurre nuovo capitale e nuova forza-lavoro; ma è forma dell’auto-cannibalizzazione del capitale nella sua fase di decadimento e decomposizione. E chi non è di questo parere, non è marxista.

6. nella realtà concreta, il capitale produttivo e la sua forma speculativa sono fisicamente indistinguibili, il capitale industriale è inevitabilmente intrecciato con quello bancario [gli stessi individui fisici sono padroni, possono disporre, di entrambi]; la speculazione, il capitale fittizio, esiste in ogni settore produttivo con i suoi titoli a garanzia del saccheggio di plusvalore; e questa presenza impedisce di vedere nel lungo ciclo la tendenza alla caduta del saggio generale di profitto generata all’interno del sistema “puro”.

7. però l’estrazione di plusvalore-capitale produttivo ha limiti fisici e storici, mentre il capitale fittizio può crescere a ritmi molto più alti; cosi che ad un certo punto non c’è più plusvalore bastante per la riproduzione allargata [investimenti produttivi] perché tale plusvalore dovrebbe ricoprire tutta la catena di indebitamenti e anticipazioni, promesse e aspettative quasi totalmente fasulle, della speculazione. E quindi il capitale speculativo è solo titolo cartaceo raffigurante un’aspettativa di capitale anticipato non realizzato, di plusvalore solo virtuale, cioè che deve essere ancora estratto.

8. è sbagliato di conseguenza attribuire un saggio di profitto, anziché al solo settore produttivo, anche o soltanto al settore finanziario, cioè al capitale fittizio; e che, nei grafici presi da Kliman così concepiti vien fuori un profitto generato dai mercati finanziari anziché dalle fabbriche. E quindi essi non sono affatto convincenti. In altre parole, un saggio di profitto che tenga conto anche dell’estrazione di tale plusvalore virtuale è decisamente gonfiato.

9. adottando giustamente una visione del capitale aperta nella sua evoluzione nello spazio e nel tempo, occorre considerare anche le altre classi e strati sociali oltre a capitalisti e operai, e anche il rapporto tra lavoro produttivo di valore e quello improduttivo, e quindi tra investimenti produttivi di valore e improduttivi o non direttamente produttivi [come la produzione di armi che al massimo permette il depredamento del valore prodotto da altri].

10. soprattutto, considerando tutto il capitale complessivo mondiale, bisogna valutare i giganteschi fenomeni di saccheggio ed espropriazione in tutti gli angoli del mondo, presenti sin dagli albori del capitalismo; tali fenomeni, che nell’ultimo secolo sembravano aver assunto forme più velate, oggi sono ritornati ad assumere il ruolo che avevano nell’imperialismo classico guerrafondaio degli esordi, ma con capacità distruttive, mass-mediatiche e rapinatrici notevolmente accresciute; quindi dobbiamo capire bene come funziona oggi l’imperialismo, che è la principale controtendenza che il capitalismo oppone alla sua crisi.

11. che oggi la riproduzione sociale complessiva si contrae e il plusvalore estratto non riesce più a sorreggere l’enorme bolla speculativa; e proprio questo determina ancor di più le capitalizzazioni selvagge in ogni angolo del mondo, l’attacco alla forza-lavoro anche nei paesi imperialisti e le disperate manovre politiche tese a garantire l’esistenza del capitale fittizio [salvataggi bancari e statuali, etc…]. Tutto volto a mantenere elevati i titoli, comprimendo sia il capitale costante che quello variabile, per aumentare il più possibile il plusvalore, in una sorta di auto cannibalizzazione del capitale: altro che saggio di profitto che non si abbassa!!

Riguardo agli ultimi due punti, dobbiamo tenere sempre ben presente che tutti i lacchè del Capitale Imperialistico, dagli economisti ai politici, dai militari ai gestori di mass-media, sono ultra quotati artisti della menzogna; a partire, come abbiamo visto con Pasquinelli, dalla manipolazione dei dati economici a fini politici, fino alle macchinazioni politico-militari volte a suscitare “rivoluzioni” colorate all’interno degli stati capitalistici che non si vogliono sottomettere all’imperialismo. Il capitale imperialista in questi casi riesce ad arruolare per i propri interessi, insieme alla peggiore feccia interna agli Stati da destabilizzare, anche i settori proletari e popolari più ingenui e sprovveduti; e perfino, grazie alle infiltrazioni dei servizi segreti, le organizzazioni non governative pacifinte [ultimi esempi Libia e Siria]. Ma non basta, riuscendo ad utilizzare anche le genuine spinte di alcuni settori di massa contro le dittature che non gli sono riverenti, spesso ingannano anche il giudizio di rivoluzionari navigati. Questi a volte perdono la bussola; gli sfugge cioè il principale metro di giudizio con cui dobbiamo valutare qualsiasi movimento di massa: cosa fa l’azione di questo movimento di massa, rafforza o indebolisce l’imperialismo? E ci sembra evidente che nel caso libico, almeno all’immediato, e pur con regolamenti di conti all’interno delle stesse nazioni imperialiste [nel quale le batoste le ha prese soprattutto la nostra Italietta], lo abbia complessivamente rafforzato!

Le tecniche che usa il Capitale in questi subdoli casi sono ottimamente descritte, ad es. da Giulietto Chiesa nel recente articolo “come si abbattono i regimi” comparso su “megaghip.info”. Anche se di Chiesa, ovviamente, non condividiamo le conclusioni dell’articolo che auspicano come soluzione un ritorno alla costituzione e alla democrazia borghese; che sono la solita montagna che partorisce il topolino.

marzo 2012