Per un 2015 antimperialista e col coltello fra i denti

Militant

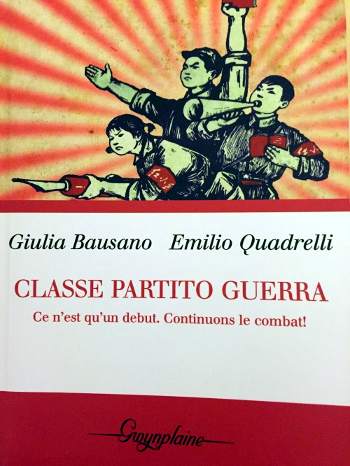

Riportiamo di seguito la nostra introduzione all’ultimo lavoro di Emilio Quadrelli e Giulia Bausano, un libro che descrive la necessità del ritorno ad una nuova politica antimperialista adatta ai tempi che corrono. Un libro che centra il problema, non tenta di sfuggirvi con sterili scorciatoie ideologiche e affonda i ragionamenti nella piaga della ritirata storica delle sinistre di classe nell’Europa occidentale. Per noi è stato un onore contribuirvi. Buona lettura e buon anno nuovo, che sia un anno di lotte, d’odio e d’amore

Pensare una nuova politica antimperialista

Pensare una nuova politica antimperialista

Il lavoro di Emilio Quadrelli ci costringe a riflettere sul nuovo scenario imperialista declinato nelle sue molteplici forme. L’attualità ci restituisce due evidenze che caratterizzano la politica globale: da una parte la dinamica imperialista è tornata a qualificare i rapporti politici internazionali; dall’altra l’assenza di una riflessione generale, e della conseguente produzione di politiche, che contrastino questo movimento. Allo sviluppo di nuove (apparentemente) forme di imperialismo non ha fatto seguito lo sviluppo di una rinnovata coscienza antimperialista. Oggi il campo da gioco globale è caratterizzato quindi da una fase imperialista nuova, composta da più attori, tutta da interpretare, che però non vede una riflessione politica altrettanto generale. La risposta alle politiche imperialiste è affidata alle singole popolazioni, o ai singoli gruppi che subiscono in prima persona la violenza delle politiche economiche di aggressione, ma sconnessi da una visione generale che possa incidere sulle politiche imperialiste. Qualche volta, nel corso di questi anni, sono state possibili anche singole e momentanee vittorie di resistenza, ma mai un riequilibrio dei rapporti di forza. La nave imperialista, magari senza una visione strategica o di lungo periodo, viaggia oggi a vele spiegate senza nessuna forza capace di declinare l’internazionalismo in capacità politica tale da rallentarne o impedirne il passo. Capire perché è avvenuto questo significa allora gettare le basi per la ricostruzione di una visione politica che, oggi più che mai, non può che fare i conti con lo scenario internazionale. Nella fase attuale non esiste più politica nazionale, questa è un’altra delle evidenze del presente scenario. Ogni evento politico, economico o sociale è direttamente internazionale, coinvolge immediatamente più attori e le sue ricadute incidono subito, senza mediazioni, sulle popolazioni degli altri paesi. È esattamente da questo presupposto che dobbiamo partire per capire cosa sta succedendo nel mondo e nei suoi rapporti politici.

L’assenza di un campo ideale

Il primo dato di fatto da cui partire è l’assenza di un campo ideale anticapitalista. Oggi tutti, o quantomeno la maggior parte, degli scontri internazionali, delle aggressioni, delle ingerenze, delle provocazioni, così come la politica dei differenti attori economici in perenne guerra fra loro, è giocata all’interno di un unico campo, quello capitalista. Questo fatto, in sé abbastanza secondario per la definizione di una politica imperialista, ha impedito, ed impedisce tutt’oggi, al vasto schieramento delle forze antagoniste e/o anticapitaliste, di prendere coscientemente una posizione. Interpretati tutti come scontri infra-imperialisti, l’unica scelta possibile è sembrata, in questi anni, quella di non schierarsi. Perché sporcarsi le mani – e la coscienza – in scontri distanti anni luce dalla nostra visione del mondo, se non c’è una possibile parte giusta fra i contendenti in campo? L’unica possibile eccezione a questo ragionamento viene posta sulla scia della sofferenza delle popolazioni interessate: l’analisi politica cede il passo all’afflato emotivo, i sentimenti impongono un approccio irrazionale che scalza la programmazione, l’organizzazione e la razionalità in favore della “dittatura” degli stati d’animo del momento. Né si può ignorare come l’emotività non venga auto-prodotta dal soggetto, ma astutamente suggerita da agenzie espressamente deputate a ciò: gli stati d’animo risentono di stimoli culturali, non certo dell’analisi di classe. Hollywood, in tal senso, può molto più di Marx nell’insegnare quando e quanto indignarsi nell’affrontare questioni umanitarie, sganciate dal loro contesto sociale e politico. La rappresentazione mediatica del conflitto di turno, quindi, acquista un ruolo fondamentale nella “tendenza alla guerra” di cui parla Quadrelli: attraverso la diffusione di immagini che, se non “artefatte”, sono comunque “fatte ad arte”, le agenzie di propaganda imperialista toccano le corde emotive dell’opinione pubblica, alla ricerca di quel silenzio-assenso che legittimi l’intervento militare di turno. È da aggiungere, per completezza, come l’accento su un’interpretazione impolitica del contesto internazionale non escluda la produzione di effetti politici, anzi: è politica la creazione di tribunali internazioni che tutelano (presunti) diritti umani e che costituiscono vere aberrazioni giuridiche, prima ancora che politiche, utili a liquidare quei dittatori e leader politici nei confronti dei quali un giudizio razionale dovrebbe invece ravvisare in primo luogo i precedenti legami con l’Occidente. È politica, a un livello più generale, la costruzione di un’opinione pubblica narcotizzata e istupidita, incattivita di volta in volta contro un Saddam, un Milošević, un Gheddafi, un Ahmadinejad. La borghesia europea per anni si dava di gomito e ridacchiava della stoltezza da cowboy alcolizzato di Bush Junior, nel suo nominare i nemici statunitensi con l’etichetta Marvel-style di “Impero del Male”; a ben vedere, si trattava dell’esasperazione di un approccio (“l’emotività al potere”) che ormai aveva fatto breccia anche in quella parte di borghesia europea interessata almeno un minimo alla politica internazionale. La stessa borghesia, per inciso, che si riconosceva nel centro-sinistra e nello schieramento progressista di turno.

Se le forze riformiste appoggiano gli “interventi umanitari”, quelle che si riconoscono nel campo antagonista esprimono di volta in volta una solidarietà limitata, però, alle popolazioni colpite dagli attacchi, raramente alle loro forze politiche organizzate, di destra o di sinistra, viste sempre con sospetto, e in nessun caso ai governi al potere. Questo atteggiamento, che da anni ha assunto le sembianze di una vera e propria forma mentis, è la diretta trasposizione del nostro contesto socio-politico alle altre aree vittima di aggressione imperialista. La perdita di prestigio della forma partito e del sistema dei partiti, in Italia e nel resto del continente europeo, viene trasposta a livello generale, e meta-storico, in ogni altro contesto. Se in Italia i partiti sono quello che sono, e costituiscono i bersagli preferiti della critica radicale al sistema politico nel suo complesso da parte dei soggetti antagonisti, così deve essere anche nelle altre aree del pianeta. La dicotomia popolazione-partiti viene dunque elevata a teoria, portando a guardare con sospetto ogni forma di organizzazione politica “formale”, definita come “residuo del Novecento”. Le uniche organizzazioni contemplate come positive sono quelle “autorganizzate”, “dal basso”, senza leader, orizzontali, e soprattutto senza strutturazione ideologica forte. L’organizzazione deve mostrarsi, per essere riconosciuta come interlocutore credibile, un contenitore aperto, influenzabile, senza idee costituite, informale, basata su relazioni amicali mai strutturate.

Questo insieme di idee, che caratterizza la forma-movimento occidentale degli ultimi trent’anni e che si vorrebbe implicita anche nei contesti non europei impone, per chiunque voglia interessarsi delle popolazioni subalterne vittime dell’aggressione imperialista, una conoscenza in profondità dei diversi contesti. Non è possibile ragionare per schemi politici, e l’unica solidarietà possibile può avvenire dopo una conoscenza approfondita, quasi personale, delle vittime dell’aggressione. In altre parole, non è più possibile una solidarietà immediata e basata su uno schema generale, cioè in base alle dinamiche della lotta di classe, ma deve essere sempre mediata dall’esperienza dei singoli attori individuali in campo. Nel corso del Novecento la solidarietà internazionalista garantiva, al contrario, tale immediatezza. Di fronte ad un’aggressione imperialista, era automatica la scelta politica di appoggiare chi subiva l’aggressione, al di là di chi fosse o rappresentasse l’aggredito. Lo schema politico generale assicurava infatti l’automaticità della risposta perché semplificava il quadro delle relazioni politiche: da una parte gli aggressori, dall’altra gli aggrediti. Un po’ rozzo forse, ma efficace.

Questa automaticità era garantita dalla presenza del campo ideale anticapitalista. Nonostante tutte le critiche e le distanze, sempre più nette, fra movimenti rivoluzionari e la vicenda storica dell’Unione Sovietica, quest’ultima rappresentava in tutto e per tutto il campo avverso al capitalismo, e questo campo attraversava trasversalmente i rapporti politici tanto nazionali quanto internazionali. Infatti, nonostante tutte le critiche politiche – doverose – alla degenerazione di quell’esperienza, nessuno poteva affermare che questa rappresentasse in qualche modo il campo del capitale. Ma soprattutto, il campo socialista aveva la forza di trainare l’idea della rivoluzione dandole concretezza. La scomparsa di questa concretezza, del fatto che fosse possibile immaginare un campo alternativo al capitale, perché effettivamente esistente nonostante tutto, ha creato un cortocircuito politico-culturale nelle forze antimperialiste, producendo con il passare degli anni la fine di ogni discorso antimperialista.

Il capitalismo non è tutto uguale

Il corollario a questo discorso è la fine di ogni possibile via d’uscita che non sia direttamente la rivoluzione (una rivoluzione ovviamente non organizzata da partiti o strutture politiche formali, ma sempre dalla successione di tumulti sociali che alla fine si sostituiranno al potere costituito). Il capitalismo, nelle interpretazioni delle forze della sinistra radicale, è divenuto un tutto omogeneo e invariato, a cui opporre esclusivamente la soggettività rivoluzionaria. Potrebbe sembrare contraddittorio detto da una forza politica come la nostra, che per anni si è battuta per il recupero di un pensiero e una pratica rivoluzionaria e contro ogni cedimento all’egemonia della democrazia liberale, ma il capitalismo non è un blocco omogeneo, e soprattutto in questo esistono delle contraddizioni che devono essere sfruttate dalle forze della sinistra di classe. Insomma, non tutte le forme di capitalismo sono uguali e, ancor di più, non tutto il capitalismo è imperialista. Su questo secondo punto torneremo dopo, per adesso concentriamoci sulla prima affermazione.

La vita politica quotidiana, per le forze della sinistra antagonista, è costituita da un susseguirsi di lotte per migliorare o difendere i diritti della popolazione lavoratrice contro gli interessi del capitale. Le battaglie per lo sciopero, per i diritti sul posto di lavoro, contro l’abolizione dell’articolo 18, così come le lotte per i diritti civili e sociali, così come la difesa degli spazi e dell’economia pubblica, sono tutti esempi di come, ineluttabilmente, un capitalismo con più diritti sia meglio di un capitalismo senza diritti. Se il capitalismo fosse tutto uguale e tutto egualmente nemico, perché lottare per la difesa di determinati diritti compresi in uno specifico modello produttivo? Il problema di queste lotte sociali è che, slegate da un discorso politico rivoluzionario, rimangono nella sfera dei rapporti sindacali che possono tutt’al più resistere ma mai invertire i rapporti di forza, che vengono determinati nella sfera della politica. Come logica conseguenza di quanto sopra, la sinistra radicale degli ultimi decenni si trova impegnata esclusivamente in battaglie di retroguardia, utili ad arrestare un continuo indietreggiamento che lascia spazio all’aggressività del capitale e che produce un senso di assedio e un’abitudine alla sconfitta. Di certo, non il modo migliore per presentarsi alle nuove generazioni, quelle che sognano gli “eroi giovani e forti” ma si trovano a osservare militanti ingobbiti da pratiche animate da ottime intenzioni, ma caratterizzate da pessimi risultati. Paghiamo, anche in questo caso, le conseguenze di un ventennale lavoro di logoramento dell’immaginario rivoluzionario, ad opera principalmente del Partito della Rifondazione Comunista (non quello di adesso ovviamente, ma quello allo zenit del suo successo elettorale): la sostituzione del militante rivoluzionario con quella dell’eroe romantico, sconfitto per scelta prima ancora che per incapacità, ma destinato a sopravvivere nei libri di letteratura e tra le ultime lettere di Jacopo Ortis. Meno Fidel Castro, quindi, e più Pasolini. Basta Lenin e via libera al Gramsci potabile a piacimento per i gusti dei riformisti.

Tornando alla pratica strettamente anticapitalista, è facile osservare un’ulteriore limite presso coloro che teorizzano la dinamica dell’esclusività e, in un certo senso, della superiorità della lotta sociale su quella politica: sono le stesse forze politiche che non riescano poi a distinguere le varie forme di capitalismo che si manifestano concretamente. Per tornare al nostro discorso, se tutto il capitalismo è uguale, perché appoggiarne uno contro l’altro, se invariabilmente tutte e due sono nostri nemici? È esattamente qui che si situa la questione principale allora: non tutte le forme di capitalismo sono uguali perchè non tutte hanno la stessa capacità di pervadere i rapporti di classe, non tutte consentono lo stesso margine di manovra per le classi subalterne e le loro espressioni politiche organizzate. In assenza di una forza di classe autonoma e indipendente, va allora operata una scelta.

In questa particolare fase storica il cuore dello sviluppo capitalista, quello che più coscientemente mette in atto politiche imperialiste e che determina, attraverso queste politiche, la direzione generale dei rapporti di forza nel mondo, è il neoliberismo globalizzato, che fonda il suo modello produttivo sulla fine delle frontiere statali, sul costante flusso migratorio mondiale, da cui estrae plusvalore assoluto e che costituisce il grimaldello attraverso cui demolire i diritti sociali nei paesi a “capitalismo maturo”, e che produce per questo la crisi della democrazia rappresentativa intesa in senso classico otto-novecentesco, che impedisce sul nascere forme di solidarietà di classe perché alimenta lo scontro interno alla classe, eliminando alla radice quegli strumenti che nel corso del Novecento hanno consentito alla classe di organizzarsi. Questo il nemico di oggi, questo l’avversario da battere. Non avendo l’energia e la capacità di combatterlo apertamente, non possedendo alcuna retrovia ideale alla quale aggrapparsi, le forze di classe in questa fase storica devono inevitabilmente fare sponda con quelle espressioni del capitalismo forse più arretrate, forse meno integrate nel sistema internazionale, ma che comunque costituiscono un intoppo al modello imperialista vincente. Né più né meno, riprodurre quel rapporto politico instaurato tra le forze proletarie e borghesie nazionali lungo tutta la parabola storica della vicenda anti-colonialista. Oggi non esiste alcuna “borghesia nazionale” nei paesi imperialisti, ma questa continua ad essere presente nei paesi neo-colonizzati. E per quanto questo tipo di borghesia sia distante dalle nostre rivendicazioni, dalla nostra visione del mondo e in ultima istanza nemica dei nostri interessi, la subalternità politico-culturale delle organizzazioni di sinistra nei focolai caldi dell’ingerenza imperialista non consente altra tattica per impedire al sistema egemone di puntellare il proprio modello produttivo. Oggi è decisivo difendere la nostra agibilità politica. Determinare il campo da gioco che più si adatta alla nostra possibilità di ri-organizzarci. Non è una costante storica, ma è lo scenario attuale nel quale siamo calati come classi subalterne.

Non tutto il capitalismo è imperialista

L’assenza di analisi di questo tipo, che prevedono inevitabilmente una serie di categorizzazioni politiche oggi volutamente inutilizzate, ha portato ad un arretramento generale dei ragionamenti su cos’è oggi l’imperialismo. Oggi questo è diventato una categoria morale, un epiteto da affibbiare di volta in volta al nemico pubblico individuato dal sistema mainstream. Non solo tutto il capitalismo è uguale e indistinguibile, ma tutte le forme che assume il capitale diventano “imperialiste”, e lo diventano in base al giudizio etico che si vuole dare a questo o quel governo, questo o quel regime. Se la NATO bombarda la Libia o la Siria, l’Ucraina o il Mali, diviene impossibile scegliere da che parte stare perché, per quanto “cattiva” possa essere la NATO, di certo non possiamo schierarci dalla parte di Gheddafi, Assad o Putin, o peggio ancora dalla parte dell’integralista islamico di turno. I fautori di rivoluzioni libresche (semmai ci siano state e semmai abbiano migliorato la vita delle masse popolari) invitano all’astensione oppure esaltano la figura del “disertore” (quanto mai ambigua, in una guerra di popolo), come se una rivoluzione in atto fosse accostabile a un appuntamento elettorale, da snobbare andando al mare o annullando la scheda (come sempre più spesso anche noi invitiamo a fare, tra l’altro). È quasi superfluo ribadire un concetto che più volte abbiamo espresso: siamo perfettamente consapevoli dei limiti delle coalizioni che, sui singoli territori, cercano di respingere gli interessi NATO o europei. Ieri eravamo lontani mille miglia dal “tifare Gheddafi” e oggi consideriamo Putin di gran lunga peggiore anche degli ultimi oligarchi che hanno sgretolato l’URSS, ma siamo altrettanto convinti che in Libia ieri e in Ucraina oggi ci sia una parte “giusta” e una parte “sbagliata”. Per quanto la parte giusta non ci convinca pienamente, né dia garanzia di un governo socialista in caso di presa del potere, la parte sbagliata non fa neanche la fatica di nascondere la sua natura imperialista e filo-capitalista. Se vincerà la parte giusta, la battaglia per l’emancipazione delle masse continuerà sotto altre forme ma non con minore intensità, se vincerà la parte sbagliata la suddetta battaglia molto probabilmente cesserà oppure sarà drammaticamente più difficile. In questo secondo caso, inoltre, le ripercussioni sull’intera area e sul proletariato degli Stati confinanti non potranno che essere negative.

Un approccio del genere dovrebbe essere ormai consolidato presso la sinistra radicale, in virtù di numerosi esempi storici che Quadrelli non manca di citare, ma evidentemente non lo è. Ce ne rendiamo conto in occasione delle esplosioni dei tanti “conflitti locali” – in realtà segmenti di quella “tendenza alla guerra” ormai consolidata – che continuano a generare confusione nell’area dell’antagonismo. La nuova offensiva sionista contro la Striscia di Gaza ha riproposto in tutta la sua evidenza la “questione-Hamas”. Anche in questa occasione, a onta della drammaticità degli eventi e della solitudine in cui è stata lasciata la popolazione gazawi, non sono mancati i distinguo e i però di chi continua a osservare il dito (l’alterità di Hamas rispetto a qualsiasi idea di socialismo) anziché la luna (il genocidio subito dalla popolazione di Gaza). È ancora necessario precisare come l’egemonia di Hamas renda molto difficile – se no impossibile – ipotizzare una Palestina laica e progressista, ma che d’altro canto costituisce oggi l’unica opposizione militare all’annientamento del popolo palestinese, con il beneplacito della comunità internazionale?

La guerra in Ucraina ha riproposto le medesime défaillance interpretative: in molti a discernere sulla natura socialista o meno della Repubblica del Donbass, mentre dalla parte opposta schiere chiaramente (e fieramente) naziste compivano eccidi che, esportati in altre latitudini, avrebbero fatto torcere le budella ai sinceri democratici. Inutile prendersela con questi ultimi e con l’ignavia dell’opinione pubblica che – in coerenza con l’origine borghese del termine – bada precipuamente al proprio orticello (in questo caso alla promozione degli interessi europei in Ucraina): più onesto osservare come esitazioni e tentennamenti, persino nella costruzione di un moto di indignazione di massa rispetto alla vicenda ucraina, offendono la resistenza dell’Ucraina antifascista e portano acqua al mulino dell’imperialismo. È inutile, d’altro canto, specificare come l’attuale assenza di organizzazioni comuniste di massa, con l’indotto di organi di informazione, centrali di cooperazione, organizzazioni di lavoratori, collettivi giovanili ecc… renda l’intera area della sinistra radicale sprovvista di una linea di interpretazione magari contestabile, comunque utilizzabile come base di partenza per il proprio posizionamento.

Qualche mese fa, nella fase più acuta della guerra in Siria, la stampa mainstream ebbe gioco facile nel descrivere le parti belligeranti sulla base della distinzione tra “buoni” e “cattivi”, dove i primi erano ovviamente i presunti “ribelli” – desiderosi di allontanare l’illiberale Bashar al-Assad e i secondi erano i “lealisti”, dipinti alla stregua di una milizia privata del presidente, obbligata a difenderlo in virtù del ruolo ricoperto. Se una descrizione del genere era prevedibile da parte delle maggiori agenzie di informazione – intente a svolgere un ruolo attivo nella giustificazione dell’attacco – più sorprendente fu la presa di tale narrazione presso parte del movimento antagonista. La scarsa conoscenza del contesto mediorientale (e siriano in particolare), con le difficoltà a “maneggiare” sistemi politici che non hanno le stesse nostre categorie, rendeva comprensibile la ricerca di linee interpretative etero-prodotte. Meno comprensibile fu la reiterata abitudine a fidarsi degli editorialisti di «Repubblica» e «Corriere della Sera», quotidianamente insultati quando narrano le vicende nazionali e locali, ma divenuti improvvisamente attendibili quando i loro giornalisti prendono un volo internazionale. Apparve quasi un’ironia della sorte (o un “cortocircuito morale”) quello che Domenico Quirico, inviato de «La Stampa», scrisse sul suo giornale dopo la liberazione in seguito a cinque mesi di prigionia: “Al Faruk è una brigata molto nota della rivoluzione siriana, fa parte del Consiglio nazionale siriano e i suoi rappresentanti incontrano i governi europei. (…) L’Occidente si fida di loro ma ho imparato a mie spese che si tratta anche di un gruppo che rappresenta un fenomeno nuovo e allarmante della rivoluzione: l’emergere di gruppi banditeschi di tipo somalo, che approfittano della vernice islamica e del contesto della rivoluzione per controllare parte del territorio, per taglieggiare la popolazione, fare sequestri e riempirsi le saccocce di denaro. (…) Un gruppo che si professa islamista ma in realtà è formato da giovani sbandati che sono entrati nella rivoluzione perché la rivoluzione ormai è di questi gruppi che sono a metà tra il banditismo e il fanatismo. Seguono chi gli promette un futuro, gli dà le armi, la forza, gli versa il denaro per comprarsi i telefonini, i computer, i vestiti…” Ancora più pesante andò giù il suo collega belga Pierre Piccinin da Prata, che accusò espressamente i ribelli di aver usato su Damasco quel famigerato gas nervino inizialmente attribuito ai lealisti per spingere gli occidentali a intervenire. Due anni prima le vicende libiche si posero come inquietante cartina di tornasole dell’abdicazione, da parte di larga parte del movimento antagonista, della propria capacità di analisi: l’imbarazzante compresenza, sotto l’ambasciata libica di Roma, di compagn* antagonist* e di sostenitori del regime pre-gheddafiano del re Idris al-Sanusi, famoso perché svendeva i giacimenti libici alle multinazionali del petrolio, non invogliava alcuna autocritica, ma solo un successivo silenzio da parte dei primi, nel momento in cui fu chiaro che i ribelli libici non chiedevano maggiore democrazia né l’abolizione dei lager in cui l’ultimo Gheddafi rinchiudeva gli immigrati pronti a salpare verso l’Europa, ma solamente la sostituzione di una tribù con un’altra.

Studiare Marx e Lenin – non dobbiamo certo scoprirlo noi – significa assumere il dato per cui la concretezza delle situazioni specifiche rappresenta la bussola per orientarsi in una società complessa e apparentemente “liquida”, in realtà ben solida nell’accentuazione dello sfruttamento contro il lavoratore e nell’estrazione di plusvalore assoluto. La capacità di organizzare un valido movimento di classe passa anche attraverso la creazione di parole d’ordine e linee di interpretazione che strappino dal campo nemico potenziali sodali, arrivando quindi a indebolirlo. Al contrario, i distinguo e i mal di pancia che producono solamente l’effetto di dividere quote di proletariato, soprattutto giovanile, inseguendo un’ortodossia prodotta nel vuoto di qualche ragionamento solitario, si configurano come veri nemici di classe e meritano le drastiche parole che riserva loro Quadrelli, quando parla della necessità di un “attacco frontale alle retoriche ultrasinistre che corrono dietro a qualsiasi movimento si ammanti di ribellismo, evitando consapevolmente qualsiasi analisi di classe dei movimenti sociali, così come qualsiasi ragionamento sul contesto concreto dello scontro imperialista”.

Quello che occorre oggi è tornare a definire il concetto di imperialismo che, nonostante tutte le sue evoluzioni nel corso del Novecento, rappresenta ancora oggi il punto più alto dello sfruttamento capitalistico. L’imperialismo odierno non è quello del Novecento, sono cambiati i metodi e il contesto geopolitico di riferimento, ma rimane ancora oggi, innanzitutto, un concetto economico. La politica imperialista è la politica delle multinazionali monopoliste, coadiuvata dai governi espressione di quelle stesse multinazionali. È dunque una politica di colonizzazione economica attraverso l’accaparramento, sotto varie forme, delle risorse principali dei paesi aggrediti, e soprattutto è una politica messa in atto dal capitale privato. È dunque la soggezione della politica statale agli interessi del capitale privato monopolista la radice della politica imperialista. Non la qualità umana di questo o quel “dittatore”, e neanche l’attività politica di questo o quello Stato slegato dagli interessi del capitale privato. In questo senso, la politica degli Stati Uniti è una politica imperialista, tanto quanto quella dell’Unione Europea, perché l’attività di sottomissione delle popolazioni è alla base dello sviluppo costante del capitale privato, è lo strumento attraverso il quale il capitale privato riesce a rigenerare se stesso. Al contrario, nonostante tutte le critiche doverose al sistema economico cinese, questo non è espressione di una politica imperialista, perché quel sistema vede sì la presenza del capitale privato, ma non in misura egemone. E infatti, nonostante tutto, la Cina non esporta guerre in giro per il mondo, e la guerra, in ogni sua forma – diretta, per procura, a bassa intensità – è una delle caratteristiche intime della dinamica imperialista. Affermare quanto sopra non significa scommettere sulla perpetua immutabilità politico-militare della potenza cinese, che anzi appare in transizione, ma vuol dire evitare di annoverarla, allo stato attuale, nel campo imperialista.

Oggi la solidarietà internazionale antimperialista è un concetto scomparso dal lessico politico dei movimenti antagonisti, e questo fatto è dovuto alla scomparsa della categoria dell’imperialismo dal novero possibile di concetti sfruttabili per la propria azione politica. Paradossalmente, a fronte di un capitalismo che si è fatto sempre più internazionale, globale, senza frontiere, i movimenti non riescono ad uscire dai propri confini nazionali, ad integrarsi fra di loro in un’ottica politica generale e, soprattutto, generalizzabile. È necessario allora aggiornare la nostra analisi sull’imperialismo, perché è l’unico strumento che abbiamo per riscoprire una politica coscientemente antimperialista. Questo lavoro, che siamo onorati di introdurre, va esattamente in questa direzione. Chiarire cioè di cosa si compone, quali caratteristiche assume, la nuova fase imperialista, nelle sue varie sfaccettature: dalla guerra permanente contro gli Stati neo-colonizzati alla guerra interna alle popolazioni lavoratrici subalterne; dalle dinamiche neo-coloniali alla nuova composizione di classe che da queste vengono prodotte. Un lavoro necessario per un dibattito oggi più che mai inevitabile, dal quale nessun militante comunista può esimersi.