Interpretazioni della crisi

Oggi la parola crisi è sulla bocca di tutti. Cercheremo tuttavia di non cadere in un inconsistente immediatismo, ma di cogliere la dinamica del processo di crisi. Il tentativo di questo articolo è di analizzare le dinamiche che ruotano attorno a due possibili interpretazioni della crisi: quella di una stagnazione/parassitismo e quella di una ristrutturazione nella ristrutturazione; e se esiste una relazione tra questi aspetti.

Oggi la parola crisi è sulla bocca di tutti. Cercheremo tuttavia di non cadere in un inconsistente immediatismo, ma di cogliere la dinamica del processo di crisi. Il tentativo di questo articolo è di analizzare le dinamiche che ruotano attorno a due possibili interpretazioni della crisi: quella di una stagnazione/parassitismo e quella di una ristrutturazione nella ristrutturazione; e se esiste una relazione tra questi aspetti.

Abbiamo deciso di analizzare comunque soltanto gli approcci che si pongono sul terreno della critica dell’economia politica, in quanto inseriti in una visione dinamica dei processi del capitale, rifiutando l’approccio economico-politico, ossia quello “keynesiano” o “neokeynesiano” e quello liberale “neoclassico”. La “teoria del mercato”, come teoria dell’equilibrio (della mano invisibile) in cui l’offerta determina la domanda e viceversa, al di là dei diversi adeguamenti, rimane il mito teorico egemone. Ambedue (keynesiano e neoclassico), anche se in forme diverse, rimangono legate a una visione in cui la produzione è legata al consumo, con la conseguenza che domanda e offerta finiscono per eguagliarsi nel mercato.

Se la teoria neoclassica dell’utilità marginale si regge su fondamenti psicologici, quella keynesiana non fa che riprendere la vecchia teoria del mercato, con l’unica differenza di considerare inefficace l’azione d’equilibrio che agisce spontaneamente concependo invece un equilibrio stabilito consapevolmente allo scopo di dare soluzione alla crisi.

In questo senso sia la teoria neoclassica che quella keynesiana sono teorie statiche fondate su un immaginario meccanismo di equilibrio. Bisogna ricordare che i limiti di queste ipotesi si manifestarono dentro precisi contesti sociali legati alla crisi: l’abbandono delle teorie neoclassiche con il crollo del 1929 e la messa in discussione delle teorie keynesiane con la crisi, che si è verificata alla metà degli anni Settanta.

Dobbiamo comunque ringraziare una serie di autori e gruppi di cui siamo debitori (tra questi ad esempio ricordiamo per l’Italia la rivista Plusvalore uscita tra gli anni 80-90), che in questi anni – pur nella loro estrema solitudine e osteggiati dalla sinistra ufficiale e alternativa – hanno continuato ad analizzare la dinamica della crisi.

La stessa crisi dei primi anni Settanta veniva ricondotta al modello marxiano, fondato sulla caduta tendenziale del saggio di profitto, piuttosto che sulla tesi dell’aumento del prezzo del greggio imposto dall’opec. Questi autori nei loro studi hanno di fatto smontato le diverse teorie basate sulla manifestazione ciclica di uno squilibrio fra domanda e offerta, sul sottoconsumo così come hanno evidenziato i limiti dell’ipotesi keynesiana, incentrata sull’eccessivo tasso d’inflazione, conseguenza, piuttosto che causa della crisi.

Ma prima vogliamo introdurre un aspetto che riteniamo importante e indispensabile come premessa alle diverse interpretazioni che illustreremo: la storicità del sistema capitalistico. Inoltre vogliamo provare a sintetizzare quanto più possibile il contenuto di alcune categorie che spesso ricorrono nella letteratura di sinistra rispetto alla crisi. Infine arriveremo direttamente alla disamina delle interpretazioni della crisi da quelle legate alla stagnazione/parassitismo a quelle che privilegiano la dinamica della ristrutturazione.

Storicizzare il capitalismo

Il capitalismo dev’essere considerato nel suo carattere storico, come l’insieme specifico di una fase dell’umanità. Esiste uno sviluppo dialettico delle forze produttive creato dal capitalismo stesso. La loro accumulazione e concentrazione apparentemente illimitata, è in realtà un limite al capitalismo ma al tempo stesso la continuità del capitale presuppone l’accumulazione. La lotta di classe può influire su di essa, ma non sopprimerla. Un capitale che non accumula implica uno stato di crisi, che porta a una situazione rivoluzionaria oppure – attraverso modificazioni dei rapporti tra capitale e lavoratori, ovvero tra valore e plusvalore – conduce a una nuova fase di accumulazione. La coazione ad accumulare non esclude periodi di stagnazione, ma questi devono essere superati, se il capitale non vuole trovare la sua fine nelle lotte sociali. Le crisi sono endemiche al capitalismo: esiste il loro susseguirsi, questo non va letto tuttavia come un moto oscillatorio perenne, ma piuttosto dentro un sistema storico preciso.

Queste dinamiche sono presenti nel sistema come tendenza oggettiva del suo sviluppo e si concretizzano in forze soggettive che si oppongono ad esso come reazione antagonistica costituita dalle forze dominate: la lotta di classe. Proprio perché nella società moderna non sono la scienza e la tecnologia ma è il capitale a rappresentare le forze produttive e i loro limiti storici, la rivoluzione proletaria – intesa come rottura radicale in cui si distrugge la relazione tra capitale e lavoratori e perciò la stessa economia politica – può distruggere i rapporti di produzione capitalista, e rappresenta la più grande delle forze produttive.

Un tentativo di approccio di successione delle fasi storiche dell’umanità fu sintetizzato da Amadeo Bordiga1. Le periodizzazioni storiche sono sempre un metodo di approssimazione, l’incasellamento della realtà scivola verso un metodo idealistico, tuttavia per agilità di esposizione e per necessità di analisi riteniamo utile riprendere l’interpretazione di Bordiga.

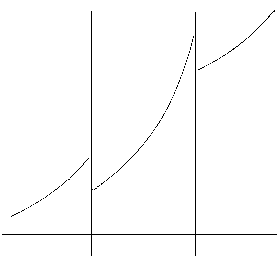

1 2 3

Leggiamo questa schematizzazione simbolica visiva come una possibile successione delle forme storiche (1.feudalesimo, 2.capitalismo, 3.comunismo), come successione temporale di diverse forme di produzione sulle ascisse in cui le cuspidi rappresentano la rottura rivoluzionaria e il passaggio da una fase all’altra e sull'asse delle ordinate troviamo le forze produttive, col comunismo interviene una variazione qualitativa delle stesse e una variazione del loro ritmo di accrescimento, come si evince dalla minore pendenza del grafico. La stessa tecnologia diviene tecnica, il lavoro diviene attività, cosi come l’economia – forza esterna che controlla l’uomo – viene annullata dall’uomo nel comunismo, dalla stessa comunità umana, che inizia a vivere consapevolmente i propri bisogni. Il comunismo apparentemente è un sistema quanto il capitalismo, ma dove questo non è al di sopra degli uomini ma è degli uomini stessi.

La crisi e i suoi effetti sociali sono la condizione primaria per individuare la rottura radicale con il capitale stesso e l’evoluzione da una forma all’altra di produzione, senza confonderli con la lotta per la democraticizzazione e l’equità sociale, dimensione propria di ogni società antagonistica. Apparentemente tale approccio potrebbe essere visto come fatalistico, in realtà lo leggiamo come combinazione di tre elementi precisi dinamici e non statici che agiscono contemporaneamente:

1. la teoria di una “dinamica sociale universale” dei cambiamenti strutturali della società valida per tutte le società “antagoniste”;

2. la teoria delle tendenze oggettive dello sviluppo del capitalismo;

3. la teoria delle cause soggettive dei cambiamenti, cioè la teoria della lotta di classe. La seconda diversamente dalle altre due tratta solo del particolare fenomeno storico della trasformazione dal capitalismo al socialismo».

(Henryk Grossmann, La reazione evoluzionistica contro l’economia classica2)

Questo approccio cosi descritto, pur nella sua estrema schematicità, rappresenta dal nostro punto di vista, una possibile sintesi per illustrare la storicità/evoluzione dei sistemi.

Riprendere il filo del discorso

L’esame delle tendenze oggettive dello sviluppo/crisi del capitalismo è stata sempre un punto fermo delle vecchie correnti radicali europee che vedevano interconnesso lo sviluppo/crisi del capitalismo con la lotta di classe stessa per il sorpassamento del sistema capitalista. Pur rischiando di fare dell’archeologia, non possiamo fare a meno di partire da chi pose per primo al centro questa interpretazione dello sviluppo capitalista.

La vecchia ala radicale della socialdemocrazia tedesca (il movimento all’epoca più sviluppato e potente sotto il profilo organizzativo) a cavallo tra Ottocento e Novecento, comprese che se non esisteva la necessità oggettiva della rivoluzione, non poteva esservi nemmeno la disposizione soggettiva a farla. Non bastava contrapporsi al riformismo, si doveva invece negare che questa pratica potesse avere successo, dimostrando che come in passato le contraddizioni interne del sistema lo avrebbero portato alla distruzione. Non è nostra intenzione ricalcare il dibattito scaturito in quell’epoca che vide in Rosa Luxemburg una delle più accese paladine di questa tesi. Il suo testo, L’accumulazione del capitale, del 1913 (Einaudi, 1980, Torino), scatenò le ire dei socialdemocratici mettendo in discussione l’evoluzione pacifica del capitalismo e criticando anche gli stessi postulati della teoria marxista. Più tardi diversi autori delle correnti radicali e non, si proposero di dedurre dalla teoria marxista la stessa convinzione luxemburghiana della fine inevitabile del capitalismo, una convinzione che secondo Rosa Luxemburg nella teoria marxista era solo accennata e non sviluppata. Henryk Grossmann fu uno di quegli autori, ma non l’unico, nel campo radicale di sinistra, che mostrò che benché l'elaborazione della Luxemburg travisasse alcuni aspetti del pensiero di Marx, era comunque giusta rispetto alle critiche ai socialdemocratici. Per Grossmann, così come per Marx, le difficoltà e i limiti stessi del capitalismo risiedevano sul piano teorico e pratico nei rapporti di produzione capitalistici, mentre per la Luxemburg la causa della necessità concreta della crisi non risiedeva nella produzione di profitto, bensì nella sua realizzazione sul mercato. All’interno delle relazioni tra capitale e lavoro salariato, a suo avviso il plusvalore non potrebbe venir realizzato appieno. A questo fine era invece indispensabile che esistesse un mondo non capitalistico. Con la progressiva trasformazione del mondo in senso capitalistico, sarebbe venuta meno anche la possibilità di un’ininterrotta accumulazione di capitale. Per la Luxemburg questa teoria spiegava il carattere imperialistico della concorrenza capitalista. Per Marx, invece, il problema della circolazione non era separato da quello della produzione, cosicché le difficoltà della produzione di capitale si presentavano anche nella forma di difficoltà di realizzazione di plusvalore. Ma anche supponendo che non esistesse un problema di realizzazione, le contraddizioni che risultano dai rapporti di produzione continuano a sussistere, cosicché il carattere necessario della crisi e la fine storica del capitalismo sono già insiti nei rapporti di produzione stessi.

Tuttavia, indipendentemente dai limiti, l’impostazione luxemburghiana metteva al centro la dimensione storica del capitalismo e il rapporto con il processo rivoluzionario, dando un significato storico del modello di produzione capitalista in rapporto al socialismo. S’iniziava già a cogliere l’importanza dei meccanismi de-integrativi del capitalismo per individuare il punto di rottura. L’impetuosa crescita del movimento operaio (con l’aumento della sua forza organizzativa) era vista già dentro un meccanismo integratore al capitale stesso. Non è un caso che le correnti radicali sviluppatesi dopo la fine della Prima Guerra mondiale romperanno verticalmente, pur con approcci diversi, con il vecchio movimento operaio3. È in questo modo che Paul Mattick4 descriveva il vecchio movimento operaio nell’articolo Socialismo del capitale e autonomia operaia del 1939:

Alcuni nodi delle vecchie correnti radicali

Si iniziava a mettere in crisi la supposta dialettica tra riforme e rivoluzione – la lotta quotidiana per richieste immediate che si trasforma in lotta contro il sistema – vedendo come questa dinamica non portava a una crescita evidente della coscienza di classe rivoluzionaria. Le aspettative di Marx sugli effetti rivoluzionari dell’accumulazione di capitale sulla coscienza della classe si erano rilevate erronee, per lo meno nella fase di ascesa dello sviluppo capitalista. Andava visto e (va visto) se questa dinamica in realtà trovi invece conferma entro la crisi dello sviluppo capitalista.

La teoria della crisi del capitalismo esplicitata prevalentemente nel III libro del Capitale da Marx deduceva l’aumento della miseria nel corso dell’accumulazione capitalista, e su queste basi le vecchie correnti radicali prendevano le mosse per mettere al centro la necessità della rottura rivoluzionaria5, cogliendo la diversità tra le diverse fasi di accumulazione.

Non è un caso che l’efficacia di queste correnti fu rigidamente legata a fasi di crisi, dove i meccanismi de-integratori producevano rotture quantitative e qualitative importanti. Nate dopo la Prima Guerra mondiale e con una rinnovata vivacità nel 1929 (anche se non paragonabile a quella del biennio 1919-1920, ma altrettanto se non superiore sotto il profilo dell’azione teorica) si dispersero in mille rivoli, rappresentando al di là di quello che dicevano di essere (partiti, associazioni etc.) dei gruppi o individui che cercavano di constatare la tendenza del capitalismo al crollo e dov’era possibile provando a coordinare l’attività dei lavoratori in questa direzione. Non deve quindi sorprendere che nelle fasi di lotta più o meno generalizzate (ma dentro un processo di accumulazione impetuosa, con il relativo processo d’integrazione capitalista) l’efficacia di tali correnti sia stato praticamente nullo6. Questo approccio può essere superficialmente definito deterministico, ma in realtà cercava di leggere le fasi del capitalismo nel suo complesso non arrivando mai ad assolutizzare il rapporto che esiste tra crisi e rottura, ma provando a studiare la dinamica che intercorre:

È tuttavia facile osservare come queste sinistre radicali (indipendentemente dalla specifica corrente da cui provenivano) fossero state fin da subito osteggiate da coloro che vedevano il livello di vita e le condizioni dei lavoratori migliorare se rapportate all’inizio, vedendo il sistema capitalista dentro una dimensione eterna, dove il ruolo della sinistra “concreta” era quello di ritornare ad un equilibrio, è su queste basi che il fascismo, il monopolismo liberale, ecc.. vennero letti e combattuti, in nome di un antifascismo e anti-liberismo che si traduceva nel mito dell’equilibrio democratico della società.

Ma venivano rifiutate, queste correnti radicali, anche da chi poneva l’accento unicamente sull’antagonismo. La cosiddetta sinistra “antagonista” non coglieva le implicazioni del limite stesso del capitale per il suo superamento, arrivando quindi a concepire o un capitalismo collettivo o una fuga da esso (le correnti primitiviste fanno la loro comparsa già all’inizio del secolo scorso), indipendentemente dagli approcci pacifici o violenti che si davano.

Ciò che rimane oggi è il loro contributo teorico e le questioni poste all’epoca, proprio perché non risolte, si riversano con rinnovata potenza, e questo è l’unico interesse che abbiamo rispetto a questi specifici filoni interpretativi, senza nessun feticismo di corrente o partito, proprio perché riteniamo storicizzato l’apporto di queste correnti.

La fine del post-moderno…

La colonizzazione da parte del mercato e degli apparati statali della vita quotidiana aveva determinato una apparente e totalizzante immutabilità, che investiva la produzione e la riproduzione (servizi, struttura familiare, regole sociali). Non è un caso che negli ultimi quarant’anni le teorie post-moderne hanno sancito il modo di leggere il presente. In queste teorie coesistevano approcci diversi: dalla fine della storia e delle narrazioni possibili, alla via d’uscita con l’esodo. Non è superfluo ricordare che la stessa teoria post-moderna, nelle sue varianti radicali, parlando della fine della storia, implicitamente parlava anche della fine del capitalismo, ma tuttavia disegnando uno scenario post-capitalista che non riusciva a codificare, perché il sistema sebbene mutato rimaneva comunque il medesimo: il modo di produzione capitalista. Si arrivava a parlare di una nuova centralità, la cosiddetta produzione immateriale, ma questa stessa produzione di segni e linguaggi era ed è comunque rivolta in massima parte ad assicurare le condizioni della realizzazione del plusvalore incorporato nelle merci-oggetto.

Si leggeva la dinamica sociale dentro un invariante antagonismo come teoria di una dinamica sociale universale dei cambiamenti strutturali della società valida per tutte le società antagoniste. Nelle varianti più radicali si accettava la stessa lotta di classe come causa soggettiva dei cambiamenti, ma praticamente il capitale era visto nella sua dimensione totalizzante. La critica post-moderna – sicuramente efficace contro il vecchio positivismo e modernismo, che aveva influenzato non poco lo stesso vecchio movimento operaio – rimaneva tuttavia una lettura dei comportamenti e non riusciva a cogliere l’essenza della dinamica capitalista. La sua vittoria sul modernismo era in realtà sempre dentro lo stesso modello di produzione capitalista, incapace di legare in modo dialettico quei tre elementi sopra descritti da Grossmann: le dinamiche sociali universali dei cambiamenti strutturali valide per tutte le società “antagoniste”, le tendenze oggettive dello sviluppo del capitalismo e infine la lotta di classe.

In questi ultimi anni con il manifestarsi della crisi nei suoi tratti empirci vi è una forte ripresa di studi tesi a decodificare il presente nei suoi molteplici aspetti. Prendendo per buona la stessa vulgata culturale dominante, si passa oggi da una fase “post-moderna” ad una “autentica” dove sono le dinamiche stesse delle crisi che ci portano ad osservare il corpo sotto pelle con la sua complessità di elementi interconnessi e il suo sviluppo. I meccanismi di de-integrazione sul piano sociale, con tratti quantitativi sempre maggiori, rendono estremamente attuali le critiche mosse in anni non sospetti al concetto di integrazione assoluta di classe, anticipazione di quello che si chiamò poi “post-moderno”.

Rimangono quasi profetiche le considerazioni critiche di Paul Mattick al concetto di integrazione assoluta, da I limiti dell’integrazione, critica a Marcuse, 1972:

Poiché la classe lavoratrice è la classe che più di ogni altra risentirà di un rovesciamento delle fortune della produzione del capitale, o delle avventure belliche del capitalismo, molto probabilmente sarà la prima a insorgere contro l’ideologia unidimensionale del dominio capitalistico» (http://connessioni-connessioni.blogspot.it/search/label/P.Mattick).

Il mito della finanza

L’enorme massa di capitali posti all’interno della finanza è l’emblema del sistema capitalistico in crisi che accentua i suoi tratti parassitari nei confronti del pianeta stesso.

Se analizziamo lo scambio capitalistico Denaro-Merce-Denaro’ (con Denaro’>Denaro), esso può presentarsi in tre modi:

- come capitale commerciale con cui si comprano merci a buon mercato per rivenderle più care. Giusto uno scambio a valori non equivalenti (quello che uno guadagna, l’altro lo perde): D<M<D’;

- come capitale industriale con cui si comperano mezzi di produzione e forza-lavoro per produrre merci poi vendute ad un valore superiore del valore anticipato per l’aggiunta del plusvalore ottenuto mediante lo sfruttamento del lavoro salariato: D=M... Produzione...M’=D’;

- come capitale finanziario, con cui si presta denaro per riceverlo alla scadenza, senza nemmeno bisogno di transitare per le merci, maggiorati dell’interesse, così che lo scambio è di nuovo a valori non equivalenti: D<D’.

Come si vede è soltanto il capitale industriale a rispettare la regola dell’equivalenza degli scambi, il che vuol dire che entrambe le parti implicate ci guadagnano perchè nuova ricchezza è creata, mentre nel capitale commerciale e finanziario si scambia appena la ricchezza esistente. Questa breve lettura delle formulette ci fa capire che se la redditività cade nei settori produttivi, il capitale emigra nei settori finanziari dove maggiori profitti possono essere realizzati, ma questo movimento alimenta la bolla speculativa e alla fine la crisi finanziaria. Quindi l’origine della crisi finanziaria si trova nella sfera produttiva, rendendo interconnesso il rapporto tra finanza e produzione, ma al tempo stesso accentuando proprio i tratti della crisi sistemica. I precedenti schemi ci servono a chiarire un punto fondamentale, non esiste una economia buona e una economia cattiva, industriali buoni e finanzieri cattivi, cosi come non esiste accumulazione senza la stessa produzione, il mito di un capitalismo senza contraddizioni, superate con la fine della produzione, il denaro che generava denaro all’infinito, trova invece le sue contraddizioni primarie dentro la logica stessa del suo modo di funzionare e nell’essenza del suo processo.

Come vedremo più avanti, su questo punto le interpretazioni legate alla stagnazione economica/spirale finanziaria divergono con quelle legate al concetto di ristrutturazione continua del capitale, anche se sul piano dei fenomeni che si innestano vi è una relativa convergenza.

La percezione della miseria

Per Marx, l’aumento della miseria non era dovuto alla crescita dello sfruttamento ma ai limiti stabiliti dal carattere della produzione capitalista. Il sistema del lavoro salariato è, in fondo un sistema di schiavitù, e di una schiavitù che diventa sempre più dura man mano che le forze produttive sociali del lavoro si sviluppano, tanto se l’operaio è pagato meglio, quanto se è pagato peggio.

L’aumento dello sfruttamento della gran massa dei lavoratori – che non ha un rapporto particolare con il loro standard di vita e con le condizioni di lavoro – provoca un aumento del capitale, ma allo stesso tempo riduce la sua componente variabile, cosi diminuiscono le possibilità di un’ulteriore accumulazione. L’esercito industriale di riserva aumenta con la crescita dei lavoratori ed entrambi provocano una diminuzione o stabilizzazione dei salari. Così, durante i lunghi periodi di depressione, la disoccupazione diviene il problema principale per il potere spingendo la borghesia a modificare la legge generale di accumulazione. Prendendo in esame sia i periodi positivi sia quelli negativi è evidente che il rapporto tra i disoccupati e i lavoratori occupati aumenta con l’accumulazione di capitale che porta al declino del capitale variabile rispetto al capitale totale.

Quando il prezzo della forza-lavoro varia, col mutamento delle condizioni storiche, il suo valore, che comprende un numero maggiore o minore di beni, allora un aumento della miseria assume un carattere storico e rappresenta diverse condizioni di esistenza a seconda delle circostanze. La miseria non può essere definita con un criterio assoluto, ma solo come un impoverimento riferito ai modelli di vita consueti. Non esiste il povero, o meglio non esiste se non in relazione ad un’altra condizione (escluso ovviamente il totale insoddisfacimento dei bisogni biologici elementari dell’uomo) quindi ciò che conta è la percezione della miseria. I bisogni (psicologici, biologici, sociali) dell’uomo, e volendo specificare del proletariato, da soli non hanno la capacità di rompere con il capitalismo, perché possono essere legati al feticismo della merce che sussume ogni cosa, meccanismo proprio del processo di integrazione del capitale, mentre è proprio la de-integrazione prodotta dal capitale che permette a questi bisogni di assumere un portato di rottura.

La condizione di miseria crescente può essere stata provocata da coloro che ne sono soggetti e non da una qualche misura oggettiva che gli individui sono in grado di sopportare. In tal senso le diverse modificazioni attuate contro la legge generale dell’accumulazione capitalista non prevengono l’aumento della miseria. Mentre il modo di produzione capitalista diviene sempre più generalizzato, non riesce ad assorbire la stessa quantità di forza-lavoro che ha utilizzato nei primi stadi del suo sviluppo creando un meccanismo di de-integrazione.

La dinamica del capitale

Il capitalismo non è un sistema chiuso con una popolazione lavoratrice costante, poiché l’espansione stessa del capitale presuppone un aumento della produttività accompagnato dall’aumento assoluto di lavoratori salariati. Il loro declino rispetto all’aumento di capitale non può essere percepibile, eccetto che nella formazione dell’esercito industriale di riserva, e il saggio di profitto può quindi rimanere invariato o addirittura aumentare con la crescita della composizione organica7. La legge dell’accumulazione, la caduta tendenziale del saggio di profitto8 è quindi una mera tendenza interna al processo di accumulazione, ma tale tendenza è reale, in quanto opera la legge del valore9 anche se non è percettibile nei rapporti di prezzo sul mercato. Infatti la teoria della caduta tendenziale del saggio di profitto è un altro modo per esprimere la teoria del valore lavoro di Marx. La teoria del valore lavoro viene convalidata nelle crisi del capitale attraverso il calo dei profitti. Tale calo e la periodicità delle crisi possono essere soltanto spiegate in termini di discrepanza tra i profitti prodotti in un determinato momento e quelli necessari per un’ulteriore profittevole espansione di capitale. Le crisi quindi implicano una diminuzione della profittabilità, smantellamenti piuttosto che investimenti, una distruzione di capitale su larga scala e una disoccupazione di massa.

Per Marx non esiste una legge economica in sé, anche se il processo di produzione e di riproduzione, in ogni tempo e in ogni circostanza, non è solamente un rapporto sociale ma anche un rapporto metabolico tra l’uomo e la natura. Quest’ultimo aspetto costituisce una necessità naturale e non una legge economica. Quando si parla di leggi economiche ci si riferisce alle misure adottate dall’uomo (i rapporti di produzione) che governano (finché durano) uno specifico modo di produzione, ma che non vengono applicate in circostanze diverse. La legge della caduta tendenziale del saggio di profitto non è altro che la legge dell’espansione capitalista ed è tale solo finché la produzione di valore determina il processo di produzione. In queste condizioni la sottomissione di classe ai rapporti di sfruttamento è totalmente mistificata da apparire essa stessa come legge economica immutabile, che regola la società come se fosse una legge naturale, mentre in realtà non è altro che un sistema di rapporti di produzione mutabile e storicamente limitato.

Poiché la produzione capitalistica è produzione di capitale attraverso la produzione di merci, una carenza di nuovi investimenti può essere causata solo dal timore che essi non possano produrre profitto e quindi siano senza senso. Questo timore non è di natura psicologica, ma deriva direttamente dal fatto che il saggio di profitto del capitale in attività mostra già una forte tendenza al declino. La ragione di tale declino non è visibile, per questo ha a che fare con il capitale preso nel suo insieme, attraverso il rapporto tra la massa totale di plusvalore e il capitale totale. Pur non essendo visibile influisce su tutti i singoli capitali (benché a vari livelli) e condiziona le decisioni individuali sulle politiche d’investimento. La caduta del saggio di profitto precede il declino, o l’arresto, dell’accumulazione che risulta essere la manifestazione evidente della caduta del saggio di profitto intrinseca al capitale.

La caduta del saggio di profitto è il segnale dell’interruzione della spirale di squilibrio della produzione capitalista, come condizione necessaria per continuare lo sviluppo. Senza la ripresa del processo di accumulazione, la ragione d’essere della produzione capitalista cessa. Quindi è nelle reazioni assunte dai capitalisti di fronte al declino della profittabilità che la teoria dell’accumulazione/crisi di Marx trova il suo senso. Queste reazioni, qualsiasi siano le conseguenze, hanno solo un proposito: l’aumento del plusvalore attraverso un ulteriore aumento della produttività del lavoro, per il recupero della profittabilità del capitale in espansione. Questa è ed è sempre stata, l’unica soluzione adottata dai capitalisti per superare un periodo di declino dell’economia anche se questa accumulazione fine a se stessa rimane indifferente alle conseguenze sociali che comporta, provocando la possibile attivazione dei de-integrati. Qui il peso quantitativo della popolazione de-integrata può assumere un carattere qualitativo inedito. Gli strati poveri nelle economie moderne, pur essendo stati cospicue minoranze, erano sempre minoranze, per cui la loro opposizione rimaneva inespressa. Non potevano diventare una forza sociale abbastanza solida per opporsi agli interessi particolaristici rappresentati dalla ideologia dominante.

Il dualismo della crisi

Nel cercare di capire le cause e le conseguenze della crisi, che nel 2007/2008 ha portato quasi al collasso il sistema bancario e finanziario delle maggiori economie mondiali, ci siamo rivolti alle pubblicazioni prodotte da alcuni gruppi e studiosi di riferimento marxista10.

Trattandosi dell’analisi di una realtà che, per quanto complessa, trova validi momenti di sintesi nella teoria marxiana del valore, molto del materiale analizzato è concorde nel riconoscere come rilevanti alcune determinazioni concrete del capitalismo contemporaneo. Per cui molte delle differenze riscontrate fra le diverse analisi sono, secondo noi, riferibili ad un maggior risalto dato ad alcuni aspetti piuttosto che ad altri.

Ulteriori conferme o smentite teoriche dei diversi studi messi in atto potranno evolvere solo dall’analisi di eventi futuri, mentre la capacità di un movimento di classe di emergere dallo stato attuale di crisi non può essere confinato alla esclusiva analisi economica che ci siamo prefissi di privilegiare in questo articolo.

Del resto non è “possibile far risalire la crisi ad avvenimenti ‹puramente economici›, pur essendo essa ‹puramente economica›, cioè pur scaturendo da rapporti sociali di produzione rivestiti di forme economiche. La lotta della concorrenza internazionale condotta anche con mezzi politici e militari influenza lo sviluppo economico, come questo a sua volta struttura le diverse forme della concorrenza. Ogni crisi reale può quindi essere compresa soltanto nel contesto dello sviluppo sociale complessivo” (P. Mattick, Crisi e teorie della crisi, 1979, Dedalo, Bari).

Anche se i rapporti sociali di produzione ne sono alla base, per la comprensione delle cause specifiche di ogni crisi è necessario cogliere il loro nesso nel concreto divenire storico. La teoria del valore di Marx rende possibile, tramite l’astrazione, la definizione delle contraddizioni del capitalismo presenti fin dal suo sorgere. Permettendo di cogliere l’essenza del fenomeno economico, essa apre la possibilità di delineare il funzionamento interno del processo di accumulazione del capitale, che conduce alla sua espansione, ma anche al suo arresto e alla crisi. Questa comprensione teorica della crisi supera i limiti della descrizione empirica e permette di formulare la conclusione logica del superamento del capitalismo. L’impossibilità per il capitale di espandere la produzione di merci, l’accumulazione e la valorizzazione al di là dei limiti rinvenuti da Marx e sintetizzati nella legge della caduta tendenziale del saggio di profitto conduce alla crisi economica. La legge permette anche di affermare che i rapporti sociali di produzione saranno necessariamente sovvertiti mostrandone i limiti e le contraddizioni profonde. Tuttavia la comprensione teorica della crisi come rottura rivoluzionaria, non è immediatamente sovrapponibile al concreto processo storico del suo dispiegarsi11.

La crisi rappresenta una condizione necessaria dell’accumulazione del capitale che, espandendosi, pone le basi per una crisi da cui scaturiscono le condizioni per un ulteriore processo di accumulazione. In questo senso la crisi è del tutto fisiologica alla prosecuzione dell’accumulazione, anche se comporta forti tensioni sociali. In linea molto generale si può vedere questo processo come la possibilità offerta al capitale di amplificare le cause antagoniste alla caduta del saggio del profitto. Il capitale ne esce vivificato e con un nuovo impulso all’accumulazione perché ha subito una svalutazione e perché ha messo in atto processi innovativi e di ristrutturazione, che permettono un maggior saggio di plusvalore. Il succedersi di espansione e crisi non è il succedersi di un normale stato dell’economia turbato dalla crisi come stato di malattia. Non è possibile definire la crisi come disfunzione dei mercati o della produzione, essa ha la funzione principale di ridare slancio all’economia capitalista.

Allo stesso tempo essa è il pieno manifestarsi delle contraddizioni di quest’ultima che arrestano immancabilmente il processo di crescita di profitti o profitti e salari. Il limite della produzione capitalista si estende oltre la necessità del capitale di accumularsi, cioè di produrre plusvalore, comprendendo anche l’impossibilità del soddisfacimento dei bisogni sociali.

Il verificarsi di una crisi ha quindi potenzialmente in sé sia la ripresa dell’accumulazione sia la messa in discussione dei rapporti sociali di produzione. Come specificheremo più avanti, la diversa interpretazione della ristrutturazione seguita agli anni settanta come ristrutturazione pienamente in grado di riprendere adeguati saggi di plusvalore o come continuazione della stagnazione del capitalismo che giunge fino ad oggi, scaturisce dalla duplice natura della crisi come limite del capitale o come suo momento catartico.

Ma nel capitalismo sviluppato “non è detto che non possa esservi uno stato –permanente- di crisi” (ibidem) non come eternità ma come antitesi alla crisi temporanea.

Aspetti della crisi

Gli eventi che hanno caratterizzato la crisi finanziaria del 2007/2008 sono stati descritti in molte pubblicazioni e sono noti. I tentativi di spiegare le cause della trasformazione della ‘great moderation’ in un quasi collasso del sistema bancario e finanziario, hanno mostrato i limiti della teoria economica borghese che si è concentrata sugli errori dei “manovratori” istituzionali e di mercato, o sulla critica quasi moralistica condotta dal Keynesismo di sinistra alle politiche neoliberali e alla cosiddetta finanziarizzazione dell’economia.

Il tentativo di confinare la spiegazione della crisi all’instabilità generata all’interno del settore bancario e finanziario è destinato a fallire perché “il settore finanziario non è ne una sfera autonoma indipendente dalla ‘economia reale’, ne una semplice espressione della accumulazione reale del capitale. Esiste una complessa interrelazione fra l’accumulazione del capitale monetario e l’accumulazione del capitale reale”12.

Anche se più autori evidenziano i limiti della teoria monetaria e del credito dell’analisi di Marx, non siamo riusciti a cogliere un’elaborazione coerente e complessiva di una teoria che porti al superamento di questi limiti. Se però consideriamo la teoria della moneta di Marx, appare evidente che essa non scaturisce dalla costruzione astratta di un modello concepito a priori, ma dalla analisi concreta del processo storico della nascita della moneta e di come le funzioni che essa svolge nel modo di produzione capitalistico siano ad esso specifiche. Le diverse funzioni del processo di accumulazione, produzione circolazione e credito, pur trovando nella teoria del valore marxiana una sintesi generale e universale per il capitalismo, richiedono un continuo riferimento dell’analisi alle diverse forme del concreto manifestarsi di queste funzioni. La comprensione teorica di questi fenomeni richiede di per sé un livello adeguato di astrazione che deve subire un processo di rielaborazione per il suo riferimento ad un preciso contesto storico. Riteniamo valida e principale la teoria del valore di Marx che permette di cogliere il pieno dispiegarsi della realtà economica dell’accumulazione. L’analisi storica e teorica della forma merce come unità di valore d’uso e valore di scambio, non colta correttamente dall’economia classica, permette di pervenire alla spiegazione del profitto come pluslavoro oggettivato nell’ambito della produzione capitalistica. Il processo di produzione e riproduzione del capitale vengono considerati come una unità spezzata nella produzione e circolazione del capitale in cui la moneta assume un ruolo indispensabile. I rapporti sociali di produzione che rivestono nell’ambito dei fatti economici una veste cosale vengono messi al centro dell’analisi, considerando la merce forza lavoro come la fonte unica del valore. In questo ambito teorico un adeguamento dell’analisi che riesca a cogliere lo sviluppo di un sistema monetario e creditizio sempre più complesso ed esteso, può essere utile se non indispensabile per riferire la teoria del valore di Marx alle forme concrete di sfruttamento del capitalismo contemporaneo. Non ci aspettiamo quindi una teoria monetaria nuova e avulsa dal sistema teorico del valore lavoro, ma una teoria in grado di restare coerente con quest’ultimo e di riuscire nel contempo a spiegare i fenomeni attuali, quale ad esempio l’ampliarsi della speculazione finanziaria.

Queste semplici constatazioni ci hanno indotto a condividere il tentativo di molti compagni di porre in campo analisi della crisi attuale che abbiano come punto di riferimento la ristrutturazione degli anni settanta e la nascita del sistema bancario e finanziario internazionale come fulcro per la spiegazione della crisi odierna. Restano valide per noi le elaborazioni fondate sulla caduta tendenziale del saggio di profitto, le quali però, specialmente se proposte come una continua tendenza lineare del riproporsi dell’accumulazione reale del capitale, portano a confondere l’attuarsi concreto dell’accumulazione del capitale con la sua rappresentazione teorica. La legge della caduta necessaria del saggio di profitto spiega il variare dell’accumulazione riferita al capitale complessivo e resta valida indipendentemente dalla circolazione del capitale perché ha come fulcro la produzione come presupposto essenziale per lo sfruttamento di classe. Ma l’accumulazione concreta del capitale richiede la sua circolazione e la necessità per il capitale stesso di rivestire sia la forma monetaria sia la forma propria del processo produttivo. La realtà economica quindi si determina con fenomeni che non sono immediatamente riconducibili alla caduta tendenziale del saggio di profitto. Un’insufficiente crescita della produttività che non permette una adeguata crescita del plusvalore viene a concretizzarsi come crisi di sovraccumulazione spesso colta dai mercati come insufficienza di domanda per molti legata al sottoconsumo o specularmente a un livello troppo alto dei salari che determina un calo degli investimenti.

Considerato il ruolo della crisi come processo necessario per la svalutazione del capitale per procedere su nuove basi ad una ulteriore accumulazione, e considerato come i singoli capitali, o settori, o aree geografiche ristrette, possono avere andamenti divergenti fra loro e dall’accumulazione del capitale generale, i segnali del mercato vanno riferiti alla teoria ma non ci si può aspettare una immediata e sempre coerente conferma empirica. Come vedremo più avanti l’attuale fase di deindustrializzazione dei paesi a capitalismo avanzato, potrebbe rappresentare il decomporsi del sistema produttivo verso una continua stagnazione, ma anche un tentativo di spostare l’accumulazione verso nuovi ambiti di valori d’uso e geografici. A questo, si aggiunge il ruolo degli Stati che, pur non riuscendo a risolvere con l’economia mista il problema della valorizzazione del capitale accumulato, attenuano il manifestarsi cruento del problema e attuano trasferimenti di valore fra capitalisti, settori e classi, influenzando il concreto svolgersi della concorrenza e del conflitto capitale-lavoro.

L’economia attuale si sviluppa sempre più come economia del debito in cui gli squilibri fra le diverse aree di sviluppo dell’accumulazione assumono una connotazione anche finanziaria. I flussi delle bilance commerciali hanno generato dal 2000 ad oggi un continuo avanzo dei paesi Asiatici ed esportatori di petrolio. La crescita dei prezzi delle materie prime, in primo luogo il petrolio, ha rafforzato una tendenza già in atto di una maggiore presenza di capitale monetario proveniente dai paesi del petrolio e dalla Cina, a cui si aggiungono i continui flussi legati alla speculazione, che hanno ormai superato in ordine di grandezza gli Investimenti Diretti all’Estero (IDE).

Se si aggiunge il pieno sviluppo di un sistema bancario internazionale dominato dagli Stati Uniti e la concomitante creazione di strumenti finanziari sempre più complessi, il quadro economico mondiale ci restituisce una quasi realtà virtuale, un castello di carta che sembra andare contro le leggi della fisica. Crediamo invece che molti preconcetti legati alla applicazione schematica della teoria del valore di Marx, abbiano indotto parecchi studiosi a generare un senso di rifiuto della realtà, piuttosto che di comprensione dei fenomeni di mercato.

Ciclo di accumulazione del capitale

Cercheremo di restituire un quadro complessivo dell’economia attuale che porti alla spiegazione dell’instabilità finanziaria legata al ciclo di accumulazione del capitale. Faremo riferimento principalmente al lavoro svolto dai compagni della rivista Aufheben e all’analisi di P. Giussani (sui dati di Klimann) di cui riportiamo due grafici dall’articolo La crisi e il saggio del profitto.

Pensiamo che i grafici possano essere d’aiuto come riferimento temporale rispetto agli eventi che saranno brevemente descritti e per il nesso che questi hanno con l’accumulazione del capitale.

L’emergere di un ruolo sempre più in primo piano della finanza internazionale è riferibile al venir meno del modello di sviluppo che ha caratterizzato gli anni del dopo guerra. Tassi di cambio fissi e finanza relativamente imbrigliata dai regolamenti statali, avevano condotto i flussi finanziari a rispecchiare principalmente gli investimenti diretti e gli scambi commerciali, lasciando poco spazio a flussi di breve periodo alla ricerca di guadagni slegati dall’accumulazione di capitale.

I monopoli statunitensi (corporations e conglomerates) spinti anche dalle politiche di spesa statali, costituivano un modello di sviluppo basato sul reinvestimento dei profitti e sull’accumulazione di lungo periodo. A partire dagli anni settanta il sistema di scambi internazionale comincia a subire quei cambiamenti che ci hanno portato al sistema bancario e finanziario internazionali dei nostri giorni. Premettiamo che dalla analisi di Giussani emerge una coerenza fra accumulazione e saggi di profitto dal dopoguerra a fine anni settanta, per cui una crescente accumulazione aveva causato una riduzione dei saggi di profitto.

La corsa agli armamenti e l’emergere di crescenti deficit nella bilancia dei pagamenti hanno condotto gli Stati Uniti a sospendere la convertibilità del dollaro in oro, fino a giungere a un sistema di cambio valutario quasi flessibile, basato sul dollaro come riserva internazionale. Le banche potevano fornire prodotti finanziari ad hoc per prevenire perdite agli esportatori causate dalla fluttuazione dei cambi, inoltre potevano attuarsi speculazioni sull’andamento dei cambi delle valute.

Nel 1973 lo shock petrolifero aveva fornito ai paesi produttori di petrolio ingenti surplus finanziari da riversare in occidente. Si è assistito quindi alla nascita delle banche off-shore, filiali o banche locali collegate alle grosse banche statunitensi e europee, che sfruttavano le scarse regolamentazioni degli Stati in via di sviluppo per non restare imbrigliate nelle regolamentazioni finanziarie di Stati Uniti ed Europa. Era stato dato il via ormai alla liberalizzazione dei flussi finanziari che sarebbe stato legittimato da leggi nazionali a cominciare dalle misure adottate dalla Thatcher arrivata al potere nel maggio 1979.

E’ in questo periodo di crescita del sistema bancario internazionale che si assiste alla crisi del debito dei paesi del terzo mondo e alla crisi borsistica del 1987 negli Stati Uniti. Con la Reaganomic il deficit degli Sati Uniti raggiunse il 6 % del PIL nel 1984, crescendo di circa il 4 % in quattro anni. I grossi monopoli caratterizzati da un sovradimensionamento della capacità produttiva avevano resistito alla svalutazione del capitale fisso, causando un ristagno dei profitti. Si assisteva inoltre alla crescita dell’inflazione creata dalle crescenti spese statali e da una spirale di crescita di prezzi e salari. La produzione industriale cominciò un declino lasciando le economie sviluppate in una stagnazione la cui dubbia ripresa ci porta ai nostri giorni.

Come si vede dal grafico i profitti raggiungono un minimo a metà degli anni ottanta per poi riprendere a crescere, però sostanzialmente l’accumulazione è in continua caduta.

Potremmo identificare la svolta dei profitti degli anni ottanta come il momento in cui comincia il ciclo attuale di crescita della speculazione e che per alcuni, rappresenta l’affermarsi di un nuovo ciclo di accumulazione che cercheremo di descrivere brevemente in seguito.

Volendo dare credito all’idea che la crescita dei profitti, cui si assiste dalla fine degli anni ottanta, sia l’effetto di una ristrutturazione del capitale, che è stato in grado di ristabilire una adeguata proporzionalità fra accumulazione e saggio di plusvalore, bisogna trovare il nesso fra lo smantellamento del vecchio apparato industriale, la crescita del settore bancario internazionale, l’ampliarsi della speculazione e il progressivo spostamento dell’accumulazione reale su nuovi ambiti merceologici e geografici. Come vedremo, anche se l’ipotesi di una ristrutturazione che abbia inaugurato un nuovo ciclo di crescita non è del tutto campata in aria, soffre di concretezza quando si passa all’analisi degli aggregati economici relativi a produzione e investimenti, non solo in seguito alla crisi del 2007, ma anche durante tutto il periodo precedente (vedi grafico sull’accumulazione).

La sintesi in cui viene descritta la stagnazione come involuzione del capitalismo verso l’economia del debito e della speculazione, non mette in rilievo alcuni aspetti rilevanti dei cambiamenti avvenuti nella divisione internazionale del lavoro, a cui si sono affiancati profondi cambiamenti organizzativi e giuridici delle imprese che hanno facilitato l’emergere della speculazione.

Riteniamo che questi cambiamenti siano già di notevole interesse per la composizione di classe che hanno determinato nelle metropoli mondiali. Bisogna fare riferimento quindi all’affermarsi del settore delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni e al crescente affermarsi dei paesi asiatici come destinatari di investimenti dai paesi del capitalismo avanzato.

L’emergere di nuovi settori merceologici e geografici non poteva che essere condotto a seguito della liquidazione del capitale investito nei settori tradizionali.

L’affermarsi del sistema bancario mondiale aveva cambiato i soggetti giuridici che possedevano le azioni dei grossi monopoli mondiali. L’interesse principale degli investitori era stato spinto verso i ritorni di breve termine. Il pagamento di alti dividendi e l’assillo di mantenere alta la valutazione borsistica delle azioni si sono imposte alle scelte dei dirigenti del settore industriale. Le aziende dovevano essere sottoposte a cure dimagranti tramite un deciso scontro con l’opposizione operaia e l’attuazione di razionalizzazioni, ridimensionamenti e outsourcing. La disponibilità di fondi che scaturì da questo processo finì per finanziare la politica di deficit degli Stati Uniti che avrebbe restituito al capitale le nuove tecnologie informatiche e della telecomunicazione. Inoltre il definitivo collasso dei paesi del socialismo reale ha permesso di ampliare le aree geografiche su cui dirigere l’accumulazione. Il fallimento delle politiche protezioniste dei paesi in via di sviluppo, che fino al settanta avevano cercato di accrescere l’accumulazione con una politica di sostituzione delle importazioni, arenatesi per una crescente mancanza di tecnologie e mercati di sbocco, aveva creato sufficienti infrastrutture per inaugurare una politica orientata all’export.

Il capitale occidentale poteva sfruttare adeguatamente i bassi livelli salariali che consentivano, unitamente alle tecnologie avanzate acquisite con gli investimenti dall’estero, bassi prezzi di produzione e la realizzazione di plus profitti. Quindi le economie emergenti hanno avuto un ruolo rilevante sia per riallocare il capitale dei settori tradizionali, sia come calmieranti per i prezzi nei paesi a capitalismo avanzato.

Il sistema bancario mondiale ha permesso il trasferimento di liquidità dei settori ad alta capitalizzazione e bassa profittabilità verso i paesi emergenti del Sud America e dell’Asia, creando anche specifici strumenti finanziari- derivanti dai crediti concessi a banche locali oltre che a governi e corporations - che permettevano alti rendimenti e alta liquidità (emerging market economies Securities Market).

Quindi si è delineato il ruolo della finanza internazionale nel facilitare e accelerare la riorganizzazione dell’accumulazione e nel restaurare la profittabilità degli investimenti. Tramite la razionalizzazione e la delocalizzazione verso le economie emergenti si è potuto contrastare la caduta dei profitti e ridurre la pressione salariale nei paesi occidentali. Nel contempo la produzione dei settori della new economy, uscita dal crash borsistico della dot.com, ha reso possibile l’espansione in nuovi ambiti merceologici, che adeguatamente applicati hanno permesso un certo recupero della produttività.

Questo periodo è stato caratterizzato da una carente disponibilità di capitale monetario, di tassi di interesse relativamente alti e da diverse crisi: alla fine degli anni ottanta una crisi negli Stati Uniti (savings & loans crisis), 1994 Messico, 1997 Asia, e nel 2001 il crollo delle azioni della dot.com.

L’emergere della Cina a seguito dello scoppio della bolla speculativa degli altri paesi asiatici, ha ridisegnato l’organizzazione della produzione di quell’area. Le economie emergenti che avevano puntato su una crescita trainata dalle esportazioni si sono ritrovate, in seguito alla crisi della loro valuta in balia della speculazione, a vedere calare gli afflussi di capitale che adesso si dirigevano verso i settori emergenti della new economy. Nell’ area asiatica, la Cina ben presto si è ritrovata a rappresentare l’unico grande esportatore verso Sati Uniti ed Europa. Gli altri paesi dell’area asiatica lentamente hanno ristabilito una produzione indirizzata verso la fornitura di materie prime richieste dalla crescita cinese.

La crescita della Cina è strettamente legata al ruolo dello stato cinese che ha favorito investimenti di lunga durata, limitando l’afflusso di capitale finanziario in grado di creare bolle speculative.

Fino ad oggi la crescita cinese, indirizzata su nuovi settori o su settori in smobilitazione in occidente, è stata proficua per il capitale occidentale, anche se questo trend non può essere tenuto per molto tempo ancora, senza porre il problema della perdita di occupazione che comporta per Stati Uniti, Europa e Giappone. Quello che ci interessa sottolineare è che i surplus della bilancia commerciale cinese sono stati usati per l’acquisto di debito pubblico americano, creando in concomitanza con altri eventi, un eccesso di offerta di capitale monetario. Infatti dal lato della domanda, le imprese industriali hanno ridotto l’indebitamento, anche a seguito di una riduzione degli investimenti, reinvestendo i profitti anche nell’acquisto di azioni proprie. L’eccesso di offerta di capitale di prestito e una riduzione della domanda, hanno spinto in basso gli interessi e ridotto i margini di profitto del sistema bancario, causando una ricerca spregiudicata della profittabilità che ha condotto alla stretta creditizia e a problemi di solvibilità delle banche sovraesposte in operazioni finanziarie ad alto rischio.

La sintesi che abbiamo proposto dell’analisi dei compagni di Aufheben ha un fondamentale pregio, ricostruisce il flusso del valore e del processo produttivo, inserendo il ruolo principale del sistema bancario e finanziario. Non è indispensabile condividerne l’assunto di base, cioè che la ristrutturazione è stata in grado di ristabilire alti livelli di produttività legati all’accumulazione nella new economy. Ma come accennato precedentemente non è una analisi campata in aria, e gli avvenimenti descritti delineano una riorganizzazione mondiale della produzione che fin da oggi pone importanti cambiamenti nel modo in cui il proletariato vive e lavora in Occidente così come in Cina o India. Meno convincente, dal punto di vista teorico, è il non prendere in considerazione le relazioni fra l’aumento della accumulazione, l’espandersi della produzione capitalistica, le sempre maggiori contraddizioni che questo comporta, rendendo sempre più difficile il superamento della crisi tramite la svalutazione del capitale. In gergo calcistico si dice che dopo un goal si rimette la palla al centro campo, le due squadre avranno pari opportunità di portarsi in vantaggio. Ma chi subisce un goal riprende l’azione all’attacco, secondo il nostro modo di vedere la questione, l’azione non si riprende con la palla al centro campo, ad ogni crisi si ricomincia con un calcio di punizione fino ad arrivare al calcio di rigore. Le condizioni che caratterizzano una nuova “ripresa economica” sono peggiori di quelle che hanno contraddistinto la precedente ripresa.

La ricostruzione dell’accumulazione come susseguirsi di crisi e ristrutturazione in grado di ristabilire adeguati livelli di plusvalore viene associata alla caduta del saggio di profitto, che viene ad aumentare dopo le crisi. Tuttavia secondo noi questo andamento ciclico di crisi e ristrutturazione non annulla la tendenza della caduta del saggio di profitto, intesa come continuo ampliarsi delle contraddizioni fra capitale e lavoro.

L’attenzione data al processo produttivo nell’analisi prima esposta, permette di analizzare il processo di valorizzazione del capitale anche nel suo svolgersi come processo produttivo, ricollegandolo alla merce come unità di valore d’uso e valore di scambio.

Altri compagni, come il gruppo Prospective Internationaliste13, hanno privilegiato questo approccio all’analisi arrivando a conclusioni differenti rispetto ad Aufheben.

Il ruolo giocato dall’espansione geografica del capitalismo “post fordista” e la produttività recuperata dal capitale grazie alle riorganizzazioni seguite agli anni settanta e all’applicazione dei valori d’uso prodotti nella new economy hanno permesso un ulteriore impulso all’accumulazione. Tuttavia da questa accumulazione non è scaturita una nuova base di crescita di profitti legata alla maggiore produttività, ma un’ulteriore impasse del capitale. Le cause antagoniste alla caduta del saggio del profitto (nuovi valori d’uso, espansione geografica e riorganizzazione della produzione, svalutazione del capitale fisso) hanno permesso un aumento dei profitti limitatamente a nuove posizioni di monopolio. Il monopolio che caratterizza la produzione attuale è basato sulla scarsità dell’offerta che permette di tenere i prezzi al di sopra del prezzo di produzione e il conseguente realizzo di un plusprofitto. Inoltre proprio l’ulteriore espansione del capitale, resa possibile dalla new economy, è caratterizzata da un valore del capitale fisso notevolmente ridotto. Ne deriva un rapporto fra mezzi di produzione e lavoro vivo così elevato da rendere la concorrenza capitalistica basata sul valore lavoro priva di un concreto riferimento alla accumulazione reale. Sarebbe il sintomo di un autonomizzarsi della forma valore del capitale monetario speculativo. Il valore d’uso creato dai mezzi di produzione sarebbe di ordini di grandezza così superiori rispetto al valore di scambio da rendere impraticabile la trasformazione del capitale dalla forma moneta alla forma merce. La speculazione resta l’unica via percorribile per mantenere livelli di redditività che sono ormai il semplice trasferimento di plusvalore da un settore a un altro, oltre che alla riduzione forzata del valore della forza lavoro tramite un più intenso sfruttamento.

L’analisi brevemente esposta cerca di dare un’unica espressione alle difficoltà del capitale nella produzione del plusvalore tramite un crescita della produttività e nella realizzazione del plusvalore ottenuto. Il sottoconsumo viene riproposto come problema di squilibrio interno al settore dei fattori produttivi. Un valore d’uso dei mezzi di produzione notevolmente accresciuto ed una riduzione del lavoro contenuto in essi uniti al limite del consumo, porterebbe ad una impossibilità della realizzazione del plusvalore.

L’aspetto poco convincente dell’analisi è l’ambiguità del ruolo della produttività. Da un lato essa incrementa i valori d’uso e rende minimo il capitale fisso. Dall’altro non è sufficiente a creare una espansione della accumulazione per un sottostante limite del consumo. Ma se così fosse basterebbe espandere il consumo per uscire dall’impasse e permettere la valorizzazione del capitale. Perspective Internationaliste previene la critica facendo agire a quel punto il saggio di profitto dichiarando quindi non sufficiente il plusvalore recuperato dalla crescita della produttività. E’ una contraddizione che P. Mattick aveva già riscontrato nel tentativo di ricondurre la crisi legata alla caduta del saggio di profitto agli squilibri riferibili agli schemi di riproduzione di Marx: “nelle crisi non siamo di fronte ad una perturbazione neutralizzabile dell’equilibrio, bensì al crollo temporaneo della valorizzazione del capitale, la quale ne prima ne dopo è contrassegnata da chissà quale equilibrio. Il fatto del superamento delle crisi non sta ad indicare il ristabilimento di un equilibrio andato perduto, ma indica che, nonostante la dinamica ininterrotta del sistema, si è riusciti ad ingrandire il plusvalore per un’altra fase dell’espansione” (P. Mattick, Crisi e teorie della crisi, 1979, Dedalo, Bari).

Siamo più propensi a ritenere che il vero problema attuale del capitale è la mancanza di plusvalore che finisce col ripresentarsi sul mercato come sovrapproduzione e scarseggiare della domanda.

L’analisi esposta da P. Giussani in Capitale fisso e guruismo14, dimostra chiaramente i limiti che le nuove tecnologie hanno avuto nel far crescere la produttività nei settori tradizionali.

Anche se si assiste ad un aumento dei profitti, non si può ritenere che la produttività associata alle innovazioni scaturite dalla new economy sia stata rilevante. Il basso livello di accumulazione, associato ad un continuo riprodursi della speculazione dimostra come il capitale non sia riuscito a ristabilire adeguati livelli di produttività, nel senso di ricreare una dinamica di crescita fra accumulazione e plusvalore sufficiente a realizzare il capitale investito. Il lavoro necessario è sempre più compresso da un accresciuta intensità dello sfruttamento piuttosto che da una riduzione del lavoro contenuto nei beni salario. La profittabilità è ottenuta attraverso la svalutazione progressiva del capitale fisso e alla rinuncia all'investimento (oltre che alla captazione di plusvalore prodotti altrove o in passato) piuttosto che tramite riduzioni dei prezzi di produzione ottenuti dalle innovazioni tecnologiche.

Conclusioni provvisorie

Il campo comune di tutte le analisi converge nell’indicare la spirale speculativa come un processo di cui nessuno riesce a prevederne la fine. Il disinvestimento nelle economie occidentali anche se è stato accompagnato da una crescita di Cina e India non sembra avere ristabilito adeguati livelli di accumulazione.

Indubbiamente la speculazione, anche grazie agli interventi statali, sta attuando un trasferimento della ricchezza accumulata, essendo essa un gioco a somma zero. Il nuovo sistema di sfruttamento non sembra possa più conoscere la contemporanea crescita di salari e profitti. Le crescite dei paesi asiatici più che riportare il livello di accumulazione a livelli sufficienti alla valorizzazione hanno causato ulteriori squilibri finanziari in grado di fomentare la speculazione. Il ruolo dello Stato come dispensatore di welfare è inattuabile, la politica della integrazione della forza lavoro è ormai negata da tutti i fenomeni economici e sociali. Le difficoltà dell’accumulazione, anche ammessa la ristrutturazione condotta dalla new economy e dalla Cina, hanno lasciato inalterato il problema dell’insufficienza del plusvalore. La profittabilità è confinata ad una quantità ridotta del capitale, il quale resta per lo più intrappolato nell’estorsione del plusvalore creato altrove e nel consumo della ricchezza accumulata in passato. La vera ristrutturazione che è stata messa in campo è quello di una nuova fase del rapporto fra capitale lavoro, che vede sostituire il bastone alla carota. Abbiamo definito la condizione attuale del proletariato come de-integrazione, per indicare l’impossibilita del capitale odierno di basare la propria crescita su accumulazione crescente, produttività, e recupero del consenso sociale basato sui consumi.

Questa tendenza che vede crescere l’insicurezza della condizione di vita dei proletari, legata ai salari, alla disoccupazione e ai ricatti, è solo minimamente manifesta nell’attuale svolgersi degli eventi. Ma l’economia mondiale sempre più integrata e legata al ruolo crescente della finanza mostra come la crisi apre possibilità per l’insorgere di un movimento di classe che possa ridefinire il livello dello scontro al di fuori delle compatibilità volute dal capitale e ripercorse dal vecchio movimento operaio. Non siamo fatalisti né rozzi deterministi, ma neghiamo la pia illusione di una possibile fuoriuscita indolore dalla crisi tramite l’intermediazione di Stati e organizzazioni varie. Oggi gli esiti dell’estensione spaziale e temporale della crisi e della classe de-integrata pongono all’ordine del giorno inedite nuove problematiche e su queste basi pensiamo di approfondire le nostre ricerche.

Grafico Usa. Saggio del profitto after-tax del settore corporate. 1947-2007

Grafico Usa. Saggio di accumulazione del settore corporate. 1947-2007

______________________________________________________