- Details

- Hits: 1820

Economia: il bilancio (molto) magro del governo Renzi

di Paolo Pini e Roberto Romano

Il bilancio della politica economica del governo Renzi è molto magro. Dopo quasi 10 mesi di governo, tanti annunci, pochi risultati e non pochi errori, l’azione economica del governo non solo non ha fatto cambiare idea a coloro che lo avevano sin dall’inizio contrastato, e questo può essere ovvio benché qualche ripensamento sia sempre da annoverare, ma sta profondamente deludendo anche chi aveva dato ampio credito a Renzi che ha sostituito a febbraio 2014 l’inefficace Letta. Ma oggi vi è chi rimpiange pure quel precedente governo.

Il bilancio della politica economica del governo Renzi è molto magro. Dopo quasi 10 mesi di governo, tanti annunci, pochi risultati e non pochi errori, l’azione economica del governo non solo non ha fatto cambiare idea a coloro che lo avevano sin dall’inizio contrastato, e questo può essere ovvio benché qualche ripensamento sia sempre da annoverare, ma sta profondamente deludendo anche chi aveva dato ampio credito a Renzi che ha sostituito a febbraio 2014 l’inefficace Letta. Ma oggi vi è chi rimpiange pure quel precedente governo.

Prologo. Nell’autunno del 2013, la Legge di Stabilità 2014 elaborata dal Governo Letta era volta unicamente al rispetto dei vincoli previsti dai Trattati europei, e non alla crescita del reddito e dell’occupazione. Ciò nonostante, la Commissione Europea non aveva dato “semaforo verde”, in quanto il rientro dal debito non era garantito nel breve e medio periodo. La proposta governativa non veniva giudicata soddisfacente dai tecnocrati europei perché non coerente con le politiche di rigore e di austerità. Essa però neppure soddisfaceva le parti sociali che chiedevano interventi non simbolici per la riduzione strutturale e selettiva del cuneo fiscale, e quindi per la crescita e l’occupazione. Il governo prevedeva allora una crescita del reddito dell’1,1% per il 2014, ma per conseguire questo risultato non vi era traccia di alcuna politica economica supportata da risorse economiche reali. A dicembre 2013 il Parlamento approvava la Legge di Stabilità, ma il paese nei sondaggi sfiduciava Letta.

Entrata in campo. Ad inizio gennaio Renzi annunciava il suo Jobs Act per la crescita e l’occupazione e chiedeva di cambiare verso, in Italia ed in Europa. Il lavoro veniva posto al centro della nuova azione, e due pilastri dovevano sostenerla: (a) una politica del lavoro per ridurre il dualismo tra i lavoratori protetti e gli esclusi dal lavoro e dal mercato; (b) una politica economica ed industriale per ridare competitività al sistema produttivo ed alle imprese italiane.

- Details

- Hits: 4338

Complessità e sinistra

di Pierluigi Fagan

Parte prima

Mi aveva incuriosito il titolo dell’ultimo libro di D. Losurdo “La sinistra assente”1. Ho allora cercato di saperne un po’ di più su Internet e la curiosità è stata rinvigorita da alcuni commenti e da alcune finestre sul testo, tra cui una intervista all’autore. Ho allora scritto un articolo-recensione che poi si allargava a considerazioni personali su quell’assenza denunciata da Losurdo, considerazioni basate anche su un riferimento che l’autore aveva fatto al concetto del vero dell’intero (Hegel) nell’intervista, un concetto a me caro, dal momento che mi occupo di filosofia della complessità. Ero piuttosto soddisfatto dell’articolo e stavo per pubblicarlo quando i guardiani interni dell’etica del discorso mi hanno presentato l’ammonimento: non puoi parlare di ciò che non hai veramente letto. Mi ero cautelato scrivendo che le mie considerazioni prendevano spunto dal testo di Losurdo e non ne erano una diretta conseguenza ma i guardiani non hanno abboccato ed inflessibili mi hanno spedito in libreria a comprare ciò di cui volevo, anche se di rimbalzo, parlare. Ora ho quasi finito il libro, anticipando i capitoli finali che sono poi quelli più direttamente volti a contestare questa assenza ma mi rimane una mancanza.

Mi aveva incuriosito il titolo dell’ultimo libro di D. Losurdo “La sinistra assente”1. Ho allora cercato di saperne un po’ di più su Internet e la curiosità è stata rinvigorita da alcuni commenti e da alcune finestre sul testo, tra cui una intervista all’autore. Ho allora scritto un articolo-recensione che poi si allargava a considerazioni personali su quell’assenza denunciata da Losurdo, considerazioni basate anche su un riferimento che l’autore aveva fatto al concetto del vero dell’intero (Hegel) nell’intervista, un concetto a me caro, dal momento che mi occupo di filosofia della complessità. Ero piuttosto soddisfatto dell’articolo e stavo per pubblicarlo quando i guardiani interni dell’etica del discorso mi hanno presentato l’ammonimento: non puoi parlare di ciò che non hai veramente letto. Mi ero cautelato scrivendo che le mie considerazioni prendevano spunto dal testo di Losurdo e non ne erano una diretta conseguenza ma i guardiani non hanno abboccato ed inflessibili mi hanno spedito in libreria a comprare ciò di cui volevo, anche se di rimbalzo, parlare. Ora ho quasi finito il libro, anticipando i capitoli finali che sono poi quelli più direttamente volti a contestare questa assenza ma mi rimane una mancanza.

La mancanza, che è una assenza, è che sapendo che l’autore è un filosofo, docente (emerito) di filosofia, mi ero immaginato che il titolo completo, il titolo concettuale, in realtà fosse: la sinistra assente, perché? Invece nel libro c’è sicuramente una interessante analisi – denuncia sull’assenza di presenza politica della sinistra su alcuni temi e su una immane confusione percettiva e categoriale, ma non c’è affatto quella interrogazione finale. C’è una indagine sull’effetto, ma non sulle cause di quell’assenza. Debbo quindi ritornare su ciò che avevo pensato di pubblicare per ragionare sull’assenza di quell’assenza poiché forse è proprio l’assenza di quella interrogazione riflessiva che spiega l’assenza principale.

- Details

- Hits: 4012

Un parricidio compiuto. Il confronto finale tra Marx e Freud

Roberto Finelli

In considerazione dei temi e delle sezioni presenti nella rivista, la redazione inserisce nella sezione marxiana l’Introduzione e l’indice del volume di Roberto Finelli, appena pubblicato presso la casa editrice Jaca Book, dal titolo Un parricidio compiuto. Il confronto finale di Marx con Hegel. Pur non rientrando tale inserimento nel piano organico originariamente concepito e realizzato dai curatori del presente numero, non lo si è ritenuto inopportuno e incongruo rispetto alla tematica e alla ispirazione complessiva di «Consecutio temporum».

Introduzione: dal bisogno al riconoscimento

Introduzione: dal bisogno al riconoscimento

1. I movimenti della nostra giovinezza, degli anni sessanta e settanta del secolo scorso, a me che sono stato partecipe di quella stagione, appare che abbiano espresso, nelle loro avanguardie piùminoritarie e raffinate, una rivoluzione culturale che si può sintetizzare nel motto, “da un’antropologia della penuria a un’antropologia del riconoscimento”.

La generazione nata nel dopoguerra, e che giungeva nel mezzo degli anni ’60 all’Università, infatti poneva fine, con un accesso di massa alla cultura superiore, ad un’autorappresentazione tradizionale dei ceti subalterni, consegnata al predominio, sul piano del desiderio, ancora della sola bisognosità materiale e all’unico valore dell’eguaglianza, quale criterio etico-politico privilegiato per il soddisfacimento di tale obbligatorietà. Nel tentativo, a muovere dai primi movimenti studenteschi del febbraio del ’68, d’inaugurare un nuovo modello d’umanità possibile, che – al di là, ma non senza l’eguaglianza – rivendicasse, attraverso la celebrazione dell’antiautoritarismo, l’orizzonte ulteriore dell’opportunità, per ciascuno, d’individuarsi e di realizzare nel modo più personale il proprio sé.

Tale allargamento, o, per dir meglio, tale trans-valutazione di valori, costituiva un rivolgimento culturale radicale, perché significava una critica dell’autoritarismo e dell’elitismo che ancora pesantemente caratterizzava gli istituti civili e politici della rinnovata democrazia postbellica, ma, anche e nello stesso tempo, una rottura e un’evasione, per quel che qui maggiormente c’interessa trattare, dalla tradizione della cultura, e dell’antropologia, comunista.

- Details

- Hits: 2601

Guerra del petrolio? Spigolature geopolitiche (2.1)

rk

Il prezzo del petrolio calato sui mercati globali da più di cento dollari a meno di settanta in quattro-cinque mesi non è proprio poca cosa, e il trend non pare affatto esaurito. Nella sub-provincia italica se ne parla poco e soprattutto male, con interpretazioni preconfezionate - tranne rare eccezioni - che separano la questione dal quadro complessivo delle tensioni geopolitiche globali. Come al solito da queste parti ci si guarda bene dal sollevare questioni politiche che diventano brucianti, se è vero che quelle tensioni stanno subendo in tutta evidenza un crescendo non lontano da possibili punti di precipitazione.

Il prezzo del petrolio calato sui mercati globali da più di cento dollari a meno di settanta in quattro-cinque mesi non è proprio poca cosa, e il trend non pare affatto esaurito. Nella sub-provincia italica se ne parla poco e soprattutto male, con interpretazioni preconfezionate - tranne rare eccezioni - che separano la questione dal quadro complessivo delle tensioni geopolitiche globali. Come al solito da queste parti ci si guarda bene dal sollevare questioni politiche che diventano brucianti, se è vero che quelle tensioni stanno subendo in tutta evidenza un crescendo non lontano da possibili punti di precipitazione.

Altrove girano almeno un paio di interpretazioni. La prima è più strettamente economica e vede questo calo in funzione della diminuita domanda mondiale dovuta alla stagnazione dell’economia occidentale e al rallentamento dei Brics di contro a un’offerta accresciuta anche dall’aumento della produzione statunitense grazie al fracking.

Ora, al meccanismo “puro” domanda-offerta può credere forse qualche economista accademico ma questa lettura tiene poco tanto più per una materia prima cruciale come il petrolio, il cui prezzo legato al dollaro segue da sempre una dinamica finanziaria e geopolitica strettamente intrecciate: vogliamo ricordare il ’73, il ’79, l’’85, il ‘90? Oltre tutto fosse così non si capirebbero il ritmo così accelerato e la tempistica del calo né perché la risposta dell’Opec, leggi: Arabia Saudita, sia stata quella di aumentare la produzione piuttosto che di tagliarla a costo di perdite secche. Certamente il rallentamento complessivo dell’economia mondiale con l’acuita concorrenza che ne segue è lo sfondo che rende possibile quanto sta accadendo al prezzo del petrolio, ma gli strani meccanismi di trasmissione vanno più plausibilmente rintracciati altrove.

- Details

- Hits: 2281

Il jobs act è legge

Dal lavoro precario al lavoro gratuito passando per la destituzione del potere legislativo

di Andrea Fumagalli

1. Ha ragione Renzi quando afferma che con l’approvazione definitiva del Jobs Act l’Italia volta pagina. L’Italia cambia, e sicuramente in peggio.

1. Ha ragione Renzi quando afferma che con l’approvazione definitiva del Jobs Act l’Italia volta pagina. L’Italia cambia, e sicuramente in peggio.

2. Il Job Act segna la definitiva chiusura del processo di precarizzazione del mercato del lavoro in Italia. Nel momento stesso in cui la precarietà diventa condizione istituzionalizzata di lavoro e di vita e quindi fattispecie “tipica” dei rapporti di lavoro, essa smette di rappresentare un problema. Non essendo più eccezione ma norma si dà per risolta ogni contraddizione a essa correlata.

3. Si apre così un nuovo possibile fronte da sfondare sul mercato del lavoro. L’obiettivo non è più quello della precarizzazione generale ma quello del lavoro gratuito. “Risolto” il primo passaggio grazie alla sua generalizzazione e istituzionalizzazione, la nuova frontiera dei processi di sussunzione, subalternità, sfruttamento dell’essere umano al capitale diventa direttamente il “donarsi” al capitale stesso. Assistiamo a una metamorfosi, impensabile solo qualche anno fa, con il rischio che si ripetano tutti gli errori di incomprensione che hanno caratterizzato per un trentennio lo spostamento del confine della regolazione del rapporto dal lavoro stabile a quello precario.

- Details

- Hits: 2402

Il "Freud" di Francesco S. Trincia

di Simona Viccaro

Francesco Saverio Trincia, Freud (La Scuola 2014)

Nel concludere nel 1925 la sua Selbstdarstellung, Sigmund Freud definiva “frammentario” il lavoro svolto durante tutta una vita, un’esistenza, di cui proprio questo lavoro – e cioè la creazione e la definizione della scienza psicoanalitica – rappresentava l’inscindibile “contenuto”1. Scoraggiando, com’è noto, i tentativi di chi voleva scrivere una sua biografia, Sigmund Freud metteva implicitamente in guardia coloro che in futuro avrebbero tentato di ordinare la forma frammentaria di quella Wissenschaft der Seele, la “scienza dell’anima”, che egli consegnava non solo agli psicoanalisti e agli uomini di scienza, ma all’umanità tutta. Non che Freud respingesse la sistematizzazione della psicoanalisi e l’esibizione del suo sviluppo progressivo attraverso l’ampliamento delle sue definizioni – al contrario, riteneva che la nuova scienza psicoanalitica dovesse fondarsi proprio a partire da alcuni distinguo fondamentali, nonché affermarsi di contro alle numerose obiezioni che le venivano rivolte da più parti; la frammentarietà in questione si riferisce piuttosto alla consapevolezza freudiana che la “rivoluzione psicoanalitica” – sebbene sorretta da una teoria faticosamente fondata ma ampiamente illustrata e giustificata, e dunque in certo senso completa – fosse al tempo stesso ancora tutta da fare. Richiamando questa impossibilità di rivolgere uno sguardo definitorio alla sua opera, lo stesso Freud dichiarava la non terminabilità dell’opera psicoanalitica, e cioè l’inesauribilità del contributo che essa, una volta per tutte, forniva al mondo della scienza e della cultura, ben oltre le forme storicamente determinate che questa scienza e questa cultura avrebbero assunto nel tempo.

Nel concludere nel 1925 la sua Selbstdarstellung, Sigmund Freud definiva “frammentario” il lavoro svolto durante tutta una vita, un’esistenza, di cui proprio questo lavoro – e cioè la creazione e la definizione della scienza psicoanalitica – rappresentava l’inscindibile “contenuto”1. Scoraggiando, com’è noto, i tentativi di chi voleva scrivere una sua biografia, Sigmund Freud metteva implicitamente in guardia coloro che in futuro avrebbero tentato di ordinare la forma frammentaria di quella Wissenschaft der Seele, la “scienza dell’anima”, che egli consegnava non solo agli psicoanalisti e agli uomini di scienza, ma all’umanità tutta. Non che Freud respingesse la sistematizzazione della psicoanalisi e l’esibizione del suo sviluppo progressivo attraverso l’ampliamento delle sue definizioni – al contrario, riteneva che la nuova scienza psicoanalitica dovesse fondarsi proprio a partire da alcuni distinguo fondamentali, nonché affermarsi di contro alle numerose obiezioni che le venivano rivolte da più parti; la frammentarietà in questione si riferisce piuttosto alla consapevolezza freudiana che la “rivoluzione psicoanalitica” – sebbene sorretta da una teoria faticosamente fondata ma ampiamente illustrata e giustificata, e dunque in certo senso completa – fosse al tempo stesso ancora tutta da fare. Richiamando questa impossibilità di rivolgere uno sguardo definitorio alla sua opera, lo stesso Freud dichiarava la non terminabilità dell’opera psicoanalitica, e cioè l’inesauribilità del contributo che essa, una volta per tutte, forniva al mondo della scienza e della cultura, ben oltre le forme storicamente determinate che questa scienza e questa cultura avrebbero assunto nel tempo.

- Details

- Hits: 2226

Per una teoria rivoluzionaria dello Stato

di Asad Haider e Salar Mohandesi

"Credo che lo status dello Stato nel pensiero della sinistra attuale sia davvero problematico"1, scriveva Stuart Hall nel 1984, nel bel mezzo dell'attacco portato da Margaret Thatcher al "nemico interno". Rifletteva sul retaggio del dopoguerra, periodo durante il quale si era avuto l'allargamento del servizio pubblico entro l'ottica di una vasta espansione dell'intervento dello Stato nella vita associata. La successiva crisi e il conseguente riplasmarsi del capitalismo globale furono caratterizzati dall'uso strategico di operazioni di polizia e repressione, per non parlare del potere militare globale - la dottrina del warfare a braccetto con quella del welfare. La descrizione data da Hall a proposito del dilemma ideologico affrontato dalla sinistra sarebbe, con qualche piccolo aggiornamento terminologico, perfettamente attuale negli Stati Uniti di oggi:

"Credo che lo status dello Stato nel pensiero della sinistra attuale sia davvero problematico"1, scriveva Stuart Hall nel 1984, nel bel mezzo dell'attacco portato da Margaret Thatcher al "nemico interno". Rifletteva sul retaggio del dopoguerra, periodo durante il quale si era avuto l'allargamento del servizio pubblico entro l'ottica di una vasta espansione dell'intervento dello Stato nella vita associata. La successiva crisi e il conseguente riplasmarsi del capitalismo globale furono caratterizzati dall'uso strategico di operazioni di polizia e repressione, per non parlare del potere militare globale - la dottrina del warfare a braccetto con quella del welfare. La descrizione data da Hall a proposito del dilemma ideologico affrontato dalla sinistra sarebbe, con qualche piccolo aggiornamento terminologico, perfettamente attuale negli Stati Uniti di oggi:

Da una parte, non solo difendiamo la componente assistenziale dello Stato, ma sosteniamo per di più che questa andrebbe fortemente estesa. Eppure, d'altro canto, percepiamo qualcosa di profondamente anti-socialista nel funzionamento di questo stato sociale. Sappiamo infatti che masse di persone comuni, proprio mentre beneficiano dei suoi aiuti, percepiscono lo Stato come una forza che in maniera assillante gestisce e burocratizza le loro vite.

- Details

- Hits: 3060

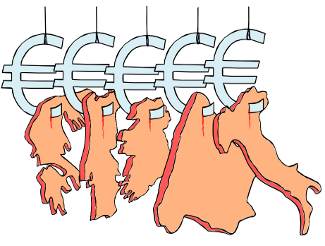

Senza moneta nazionale non c’è democrazia

di Enrico Grazzini

In Europa, e soprattutto in Italia, si stenta ancora a comprendere il valore decisivo della moneta per l'economia, la politica e la democrazia. Purtroppo l'errore è condiviso anche da gran parte della sinistra. Tutti capiscono (almeno apparentemente) che non c'è democrazia politica senza stato democratico, cioè senza istituzioni statali che garantiscano la democrazia e che rispondano alla sovranità popolare. Ma ancora pochi comprendono che non esiste uno stato senza una moneta nazionale. Svolgiamo il sillogismo: non esiste una democrazia senza stato; e non esiste uno stato senza moneta. Quindi non esiste la democrazia se non c'è una moneta nazionale.

In Europa, e soprattutto in Italia, si stenta ancora a comprendere il valore decisivo della moneta per l'economia, la politica e la democrazia. Purtroppo l'errore è condiviso anche da gran parte della sinistra. Tutti capiscono (almeno apparentemente) che non c'è democrazia politica senza stato democratico, cioè senza istituzioni statali che garantiscano la democrazia e che rispondano alla sovranità popolare. Ma ancora pochi comprendono che non esiste uno stato senza una moneta nazionale. Svolgiamo il sillogismo: non esiste una democrazia senza stato; e non esiste uno stato senza moneta. Quindi non esiste la democrazia se non c'è una moneta nazionale.

Purtroppo paradossalmente solo i partiti populisti e quelli sciovinisti e anti-democratici sembrano avere ben compreso questa verità semplice e inoppugnabile.

La moneta rappresenta la comunità nazionale. Dal punto di vista economico, la moneta è il simbolo più concreto dell'unità e della forza, e anche del benessere di una nazione. Non a caso la prima cosa che una nazione si dà appena nasce è una moneta nazionale.

- Details

- Hits: 2113

"Italia: il primo passo è recuperare la nostra sovranità psicologica"

Cesare Sacchetti intervista Vladimiro Giacchè

"Si è distrutta l’economia mista e quel corretto bilanciamento tra pubblico e privato previsto nella nostra Costituzione"

Recentemente alla Camera è stato approvato il Jobs Act. Il Governo ha presentato il provvedimento come uno stimolo all’economia, che potrà ripartire grazie alla maggiore flessibilità del mercato del lavoro. Quali saranno gli effetti del Jobs Act ?

Recentemente alla Camera è stato approvato il Jobs Act. Il Governo ha presentato il provvedimento come uno stimolo all’economia, che potrà ripartire grazie alla maggiore flessibilità del mercato del lavoro. Quali saranno gli effetti del Jobs Act ?

In una situazione di crisi come quella odierna, aumentare la flessibilità in uscita e la libertà di licenziamento può avere degli effetti contrari a quello che viene predicato, ovvero un aumento della disoccupazione. Queste politiche sono coerenti con le riforme strutturaliche ci vengono domandate, poiché l’aumento dei disoccupati ingenera una maggiore pressione sulle persone che sono ancora al lavoro. Conseguentemente, è possibile ottenere una riduzione dei salari. Lo strumento della svalutazione interna, data la rigidità del cambio da un lato, e dall’altro le politiche fiscali restrittive che ci vengono imposte, è l’unico strumento che resta per creare competitività. Il Jobs Act e le iniziative sul mercato del lavoro vengono presentate come un modo per aumentare l’occupazione. Personalmente, credo che l’obbiettivo sia ben altro, ovvero una riduzione mirata dei salari. Bisognerebbe avere il coraggio di dirlo.

Il Jobs Act potrebbe essere definito un mini-job all’italiana, ispirato alle riforme Hartz tedesche del 2003. Considerate le differenze di welfare tra il sistema tedesco, che offre maggiori tutele e sostegno al reddito, e il Jobs Act italiano, privo delle garanzie necessarie, lei crede che questa possa essere l’arma finale per realizzare la deflazione salariale?

- Details

- Hits: 2240

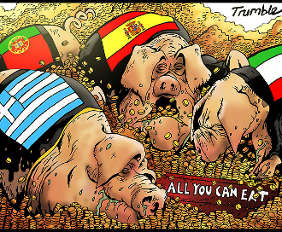

I porci sono loro

Dall’introduzione a “Derubati di sovranità”

Gianluca Ferrara*

In questo video, Gianluca Ferrara, autore di "Derubati di sovranità", ricorda come siamo arrivati a questo punto e suggerisce possibili vie d'uscita

Quella a cui stiamo assistendo è la fase finale di un cruento regolamento di conti fra due dottrine economiche, quella di stampo keynesiano e quella neoliberista. L’Europa, in particolare l’area della moneta comune, è un terreno privilegiato per analizzare e constatare come le posizioni neoliberali stiano nettamente vincendo questa guerra economica tanto da poter parlare ormai di dominio del pensiero unico. Dagli anni ’70, terminato il cosiddetto trentennio glorioso keynesiano, è iniziata la controrivoluzione neoliberista che, poco alla volta, ha derubato i cittadini di tutte le loro Sovranità. Le Sovranità degli Stati sono state spolpate sino a rendere il loro apparato un guscio vuoto e inefficiente. Gli Stati europei sono stati depauperati a tal punto da cedere la Sovranità di battere moneta a un gruppo di banchieri privati, che usano questa funzione per speculare contro gli Stati stessi. Quando vincono le scommesse, incassano il guadagno, se invece le perdono socializzano i costi, com’è successo dopo l’esplosione della bolla dei mutui subprime, nel 2007. In altre parole, con i nostri soldi scommettono: se vincono, riscuotono, se perdono, paghiamo un’altra volta noi che, per di più, per giustificare l’esborso, siamo anche accusati di vivere al di sopra delle nostre possibilità, di essere dei porci (Piigs) che pensano solo a rimpinzarsi, rendendo il debito pubblico insostenibile.

Quella a cui stiamo assistendo è la fase finale di un cruento regolamento di conti fra due dottrine economiche, quella di stampo keynesiano e quella neoliberista. L’Europa, in particolare l’area della moneta comune, è un terreno privilegiato per analizzare e constatare come le posizioni neoliberali stiano nettamente vincendo questa guerra economica tanto da poter parlare ormai di dominio del pensiero unico. Dagli anni ’70, terminato il cosiddetto trentennio glorioso keynesiano, è iniziata la controrivoluzione neoliberista che, poco alla volta, ha derubato i cittadini di tutte le loro Sovranità. Le Sovranità degli Stati sono state spolpate sino a rendere il loro apparato un guscio vuoto e inefficiente. Gli Stati europei sono stati depauperati a tal punto da cedere la Sovranità di battere moneta a un gruppo di banchieri privati, che usano questa funzione per speculare contro gli Stati stessi. Quando vincono le scommesse, incassano il guadagno, se invece le perdono socializzano i costi, com’è successo dopo l’esplosione della bolla dei mutui subprime, nel 2007. In altre parole, con i nostri soldi scommettono: se vincono, riscuotono, se perdono, paghiamo un’altra volta noi che, per di più, per giustificare l’esborso, siamo anche accusati di vivere al di sopra delle nostre possibilità, di essere dei porci (Piigs) che pensano solo a rimpinzarsi, rendendo il debito pubblico insostenibile.

- Details

- Hits: 2271

La sinistra postmoderna, il neoliberismo e la fine della democrazia

di Stefano G. Azzarà

Qual è il nesso che va stabilito fra libertà privata e libertà pubblica? Come reagire alla crisi profondissima della democrazia? Sono queste alcune delle domande che si è posto Stefano G. Azzarà, nel suo recente “Democrazia cercasi. Dalla caduta del Muro a Renzi: sconfitta e mutazione della sinistra, bonapartismo postmoderno e impotenza della filosofia in Italia” (Imprimatur Editore 2014), di cui pubblichiamo qui, per gentile concessione dell’autore, un estratto

Affinché la democrazia moderna continui o ritorni ad avere un senso [...] è necessaria anche la «libertà positiva», la «libertà di». E cioè quella libertà di agire in senso politico che Berlin e i liberali conservatori hanno inteso delegittimare, considerandola «virtualmente identica»1 all’autoritarismo. Dopo i grandi cicli rivoluzionari del Novecento, libertà significa anche e in primo luogo «aspirazione profonda e universale allo status e al riconoscimento»2, oltre che «autogoverno sociale». E significa dunque la possibilità e capacità di cambiare le cose, il potere di trasformare la realtà che ci circonda attraverso l’intervento attivo dei gruppi di interesse, delle classi sociali, dei popoli. Significa soprattutto il risveglio dei lavoratori e di nazioni intere.

Affinché la democrazia moderna continui o ritorni ad avere un senso [...] è necessaria anche la «libertà positiva», la «libertà di». E cioè quella libertà di agire in senso politico che Berlin e i liberali conservatori hanno inteso delegittimare, considerandola «virtualmente identica»1 all’autoritarismo. Dopo i grandi cicli rivoluzionari del Novecento, libertà significa anche e in primo luogo «aspirazione profonda e universale allo status e al riconoscimento»2, oltre che «autogoverno sociale». E significa dunque la possibilità e capacità di cambiare le cose, il potere di trasformare la realtà che ci circonda attraverso l’intervento attivo dei gruppi di interesse, delle classi sociali, dei popoli. Significa soprattutto il risveglio dei lavoratori e di nazioni intere.

Come sappiamo, è questo il cuore stesso della modernità: non si tratta semplicemente di operare una scelta che tocca solo noi stessi o si esaurisce in un rapporto privato e nemmeno di incidere sul mondo in maniera accessoria; si tratta invece di modificarlo in maniera strutturale e dunque di operare politicamente. Di affermare una libertà pubblica anche attraverso il conflitto, sebbene un conflitto sempre più formalizzato. E non vale come argomento contrario il fatto che le classi subalterne siano state sconfitte o che proprio questi soggetti un tempo rivoluzionari, privati ormai di ogni autocoscienza autonoma, siano oggi i principali sostenitori o fruitori passivi della visione egemonica postmoderna della libertà.

- Details

- Hits: 1941

Elementi di critica comunista alle narrazioni tossiche ricorrenti a proposito dell’inchiesta su Mafia/Capitale

di Michele Franco

Nel pasticciaccio dell’inchiesta romana su Mafia/Tangenti/Politica il livello di complessità che si va squadernando è, di gran lunga, superiore a quello che, ordinariamente, si è palesato in tante altre inchieste similari in giro per l’Italia.

Nel pasticciaccio dell’inchiesta romana su Mafia/Tangenti/Politica il livello di complessità che si va squadernando è, di gran lunga, superiore a quello che, ordinariamente, si è palesato in tante altre inchieste similari in giro per l’Italia.

Questa volta non si tratta, unicamente, dell’enorme mole di denaro circolante, del coinvolgimento di tutti i partiti e delle loro relative lobby affaristico/clientelari, dell’intreccio con poliziotti e membri dei servizi segreti, della presenza attiva della Lega delle Cooperative, di un accertato sottobosco fascista, della logica bipartisan imperante o della disarmante inanità di chi è preposto al controllo di questi passaggi amministrativi.

Stavolta siamo di fonte a qualcosa di molto grande e di profondamente pervasivo oltre i formali involucri amministrativi dei vari livelli istituzionali della più grande metropoli italiana e con diramazioni oltre la cintura capitolina.

Nel contempo, però, tale vicenda è una esemplificazione concreta del funzionamento di questa società e della marcescenza di alcuni rapporti politici, giuridici e dell’insieme delle relazioni sociali giunte alla loro maturità.

Una lezione politica attuale, una vera e propria cartina tornasole per tutti se osserviamo questa inchiesta dal punto di vista dei vigenti assetti di comando, di governance e di dispiegamento vero ed immanente dei diversificati effetti della crisi capitalistica nei vari gangli della società.

- Details

- Hits: 3041

Le radici di "Mafia Capitale"

Ne usciremo solo con la lotta di massa

Domenico Moro

"Ma a rileggere le carte giudiziarie quello che colpisce di più è proprio quanto «Mafia capitale» sia e si comporti da impresa." Il Sole24ore, 7 dicembre 2014

"Ma a rileggere le carte giudiziarie quello che colpisce di più è proprio quanto «Mafia capitale» sia e si comporti da impresa." Il Sole24ore, 7 dicembre 2014

La vicenda di "Mafia Capitale" è l'occasione per alcuni, a partire da Confindustria e dal governo Renzi, per riproporre le privatizzazioni negli enti locali, in particolare le privatizzazioni delle municipalizzate, e il solito refrain della "casta" e dei partiti corrotti. Secondo questa vulgata, l'ingresso del privato sarebbe la panacea ai mali della gestione partitica della cosa pubblica. Peccato che quanto è stato scoperchiato dalla magistratura a Roma non sia altro che il diretto portato di anni di politiche di privatizzazioni nonché di trasformazioni in senso nuovista e "anticasta" della politica.

Infatti, negli ultimi anni la gestione dei servizi comunali a Roma è stata sempre di più esternalizzata ed affidata a imprese private e al cosiddetto "terzo settore". Tutto questo coerentemente con il principio di "sussidiarietà", a sua volta collegato a un altro processo, quello del decentramento amministrativo, altra supposta panacea ai mali del Paese. Il risultato è stato tutto fuorché efficienza e risparmio. Del resto, le vicende di Roma non sono che l'ultimo capitolo di una lunga serie di episodi di corruzione che da tempo interessano tutto lo Stivale, ultime Milano con il cosiddetto sistema Sesto e l'Expo, Venezia con il Mose, fino a Napoli e Reggio Calabria.

- Details

- Hits: 2414

Come organizzarsi nell’età dell’odio?

di Commonware

1. “Dopo anni passati a stupirci che la crisi non producesse conflittualità sociale, ora lo scenario è cambiato”. Così domenica 23 novembre ha scritto Aldo Cazzullo in un editoriale sul Corriere della Sera dal titolo emblematico: “L’età dell’odio che va fermata”. La cacciata dei leader politici, l’assalto alle sedi dei partiti o le occupazioni di case, così come sull’altro versante quello che è successo a Tor Sapienza, ne sono il segnale.

1. “Dopo anni passati a stupirci che la crisi non producesse conflittualità sociale, ora lo scenario è cambiato”. Così domenica 23 novembre ha scritto Aldo Cazzullo in un editoriale sul Corriere della Sera dal titolo emblematico: “L’età dell’odio che va fermata”. La cacciata dei leader politici, l’assalto alle sedi dei partiti o le occupazioni di case, così come sull’altro versante quello che è successo a Tor Sapienza, ne sono il segnale.

Con il realismo del reazionario, Cazzullo non si rifugia nell’autorassicurazione tipica della sinistra, secondo cui si tratterebbe di piccoli gruppi criminali, isolati dal contesto sociale. L’editorialista del Corriere è anzi estremamente preoccupato del contrario: si tratta di iniziative che, indipendentemente da chi siano fatte, colgono delle corde che affondano le proprie radici nel contesto sociale. Non sono i gruppi a comporre l’età dell’odio: sono i giovani, i disoccupati, i ceti medi impoveriti e i migranti a covare un odio profondo. A essere isolata è la “politica”, ovvero le istituzioni politiche – il crollo verticale dei votanti in Emilia Romagna, roccaforte del Pci-Pd, è solo l’ultima, lampante, dimostrazione. Perfino le strutture intermedie e le corporazioni (che hanno fin qui contribuito a tenere a bada la conflittualità sociale) rischiano di saltare del tutto e in modo violento. Da qui l’ovvia conclusione per lui: ripristinare la legalità, con ogni mezzo necessario. Consapevole però – questo è l’implicito – che questa legalità è definitivamente sganciata dalla legittimità sociale, anzi vi si deve contrapporre per conservare e riprodurre il sistema esistente. Rinunciando a qualsiasi funzione o perfino retorica della rappresentanza, le istituzioni devono governare in modo separato rispetto alle dinamiche sociali. Renzi l’ha capito fin troppo bene ed è lì per questo.

- Details

- Hits: 2804

L’umanesimo socratico. Note su Francesco Fistetti

Mariannina Failla

Il Novecento nello specchio dei filosofi. Linguaggi, immagini del mondo, paradigmi, D’Anna Editore, Firenze-Messina 2013.

Il complesso lavoro di Francesco Fistetti può essere considerato l’espressione di un umanesimo dialettico le cui radici affondano nel pensiero socratico. Alludo alla dialettica socratica non solo per l’interessante rimando dell’autore alla filosofia di Jaspers esempio della missione politica del filosofare in quanto tale: «Si tratta della connotazione squisitamente socratica del filosofare che Jaspers recupera pienamente, il dialogo socratico di se con se stessi, rivolto verso l’interno, teso a trovare la verità del proprio io più autentico, e la comunicazione dei propri pensieri agli altri in uno spazio comune, questi sono due aspetti di un unico processo che è quello del filosofare. La verità esistenziale non è un possesso privato, ma ha [...] conseguenze pubbliche» (ivi, p. 61).

Il complesso lavoro di Francesco Fistetti può essere considerato l’espressione di un umanesimo dialettico le cui radici affondano nel pensiero socratico. Alludo alla dialettica socratica non solo per l’interessante rimando dell’autore alla filosofia di Jaspers esempio della missione politica del filosofare in quanto tale: «Si tratta della connotazione squisitamente socratica del filosofare che Jaspers recupera pienamente, il dialogo socratico di se con se stessi, rivolto verso l’interno, teso a trovare la verità del proprio io più autentico, e la comunicazione dei propri pensieri agli altri in uno spazio comune, questi sono due aspetti di un unico processo che è quello del filosofare. La verità esistenziale non è un possesso privato, ma ha [...] conseguenze pubbliche» (ivi, p. 61).

Hannah Arendt, sostiene acutamente F. Fistetti, sottolineerà che «uno dei nuclei più fecondi della filosofia di Jaspers è proprio la comunicazione perché essa è la forma stessa dell’apertura filosofica che fa della filosofia un filosofare in comune in cui non si bada ai risultati, ma alla chiarificazione dell’esistenza» e porta alla convinzione che «non c’è grande filosofia senza pensiero politico». Pur molto stimolanti le riflessioni sul rapporto filosofia-politica, qui indicate, utili anche nella valutazione delle implicazioni della filosofia di Heidegger con la politica nichilista del nazional-socialismo hitleriano – l’ umanesimo socratico cui penso intende riferirsi all’uso del verbo epagoghein, fondamentale per la stessa dialettica socratica.

- Details

- Hits: 2344

Siamo solo all’inizio! Alcune riflessioni verso (e oltre) lo sciopero generale del 12

Clash City Workers

Stavolta saremo lunghi. Ma c’è bisogno di ragionare insieme, di dire bene le cose. Siamo infatti a un passaggio cruciale di quest’autunno: cruciale per il Governo Renzi, ma anche per noi. Un passaggio che merita, dunque, tutti i nostri sforzi di comprensione e di azione.

Stavolta saremo lunghi. Ma c’è bisogno di ragionare insieme, di dire bene le cose. Siamo infatti a un passaggio cruciale di quest’autunno: cruciale per il Governo Renzi, ma anche per noi. Un passaggio che merita, dunque, tutti i nostri sforzi di comprensione e di azione.

Perché il nostro obbiettivo, come sempre, non è quello di agitarci un po’ per portare qualche (magrissimo) risultato al nostro sindacato, partitino o gruppetto, ma – vale sempre la pena ricordarlo! – vincere. O, se oggi non riesce a vincere, porre le basi, attraverso la lotta, per vincere domani. Bisogna dunque comprendere a fondo questo momento, per sviluppare l’azione più incisivamente possibile e produrre un avanzamento complessivo.

Siamo a un passaggio cruciale, dicevamo. È infatti evidente che il Governo ha puntato tantissimo sul Jobs Act, che ha rappresentato il suo primo e più importante provvedimento (già dal Decreto Poletti), e forse perfino il motivo per cui Renzi è stato messo lì. La centralità della riforma del lavoro nell’operato di questo Governo non è un’invenzione di qualche sindacalista rimasto al Novecento: ci è restituita da ogni TG degli ultimi mesi, dai continui interventi di politici ed economisti sui giornali, dalla stessa crisi capitalistica e dai tentativi alquanto maldestri per “uscirne”.

Questa centralità del Jobs Act, così come la forza dell’attacco, è stata perfettamente compresa dalla nostra classe. Anche se questa riforma del lavoro è in piena continuità con le politiche dei precedenti governi (si pensi ad esempio alla riforma Fornero), l’arroganza di Renzi, i suoi abbracci con Confindustria, hanno rappresentato la classica goccia che fa traboccare il vaso.

- Details

- Hits: 6491

Il Picco del sapere?

di Jacopo Simonetta

“L’entropia è il prezzo della struttura”, questa famosa frase di Ilya Prigogine schiude come un vaso di Pandora l’origine di gran parte dei mali che si stanno abbattendo su di un’umanità che credeva di aver oramai acquisito il controllo del Pianeta.

“L’entropia è il prezzo della struttura”, questa famosa frase di Ilya Prigogine schiude come un vaso di Pandora l’origine di gran parte dei mali che si stanno abbattendo su di un’umanità che credeva di aver oramai acquisito il controllo del Pianeta.

Perché? Perché tutte le grandi conquiste di cui andiamo (in molti casi giustamente) orgogliosi sono il prodotto di processi fisici: abbiamo dissipato dell’energia per ottenere un incremento del nostro capitale complessivo. Che si tratti del numero di persone (popolazione), di infrastrutture ed oggetti materiali di ogni genere (capitale materiale), di denaro (capitale finanziario) di conoscenze (capitale culturale) e quant'altro, la fisica del sistema non cambia: si dissipa energia per aumentare la quantità di informazione contenuta in una parte del meta-sistema, scaricando l’entropia corrispondente su altri sotto sistemi. Da quando Claude. Shannon dimostrò la corrispondenza inversa fra informazione ed entropia, sappiamo che qualcuno o qualcosa deve pagare affinché qualcun altro possa acquisire conoscenze supplementari, così come qualcuno o qualcosa deve pagare perché altri possano realizzare strumenti, case, oggetti e quant'altro.

- Details

- Hits: 2087

La tirannia del valore

"A partire dal 2008, una crisi "strutturale" sta scuotendo il capitalismo. Di contro, le analisi economiche svolte dalle nuove lotte sociali rimagono limitate. Ad essere criticate, sono solo le banche e la finanza: basterebbe tassare gli speculatori e redistribuire la ricchezza, per uscire dalla crisi. Un simile discorso appare ispirato dalla vulgata marxista-leninista, in cui scompare anche la stessa prospettiva di un'appropriazione dei mezzi di produzione. Il modo di produzione capitalista, controllato dallo Stato o auto-diretto, produce solo sfruttamento e distruzione, ma la crisi del capitalismo si accompagna ad una crisi dell'anti-capitalismo, dove quest'ultimo appare accontentarsi solamente di critiche superficiali o edulcorate."

"A partire dal 2008, una crisi "strutturale" sta scuotendo il capitalismo. Di contro, le analisi economiche svolte dalle nuove lotte sociali rimagono limitate. Ad essere criticate, sono solo le banche e la finanza: basterebbe tassare gli speculatori e redistribuire la ricchezza, per uscire dalla crisi. Un simile discorso appare ispirato dalla vulgata marxista-leninista, in cui scompare anche la stessa prospettiva di un'appropriazione dei mezzi di produzione. Il modo di produzione capitalista, controllato dallo Stato o auto-diretto, produce solo sfruttamento e distruzione, ma la crisi del capitalismo si accompagna ad una crisi dell'anti-capitalismo, dove quest'ultimo appare accontentarsi solamente di critiche superficiali o edulcorate."

Eric Martin e Maxime Ouellet, a questo proposito, curano un libro - intitolato "La tirannia del valore" - in cui, attraverso una serie di contributi ed interventi, mostrano l'originalità della critica del valore. Un ritorno a Marx che permette di sbarazzarsi della vulgata marxista ortodossa. Marx non è affatto un economista, e considerava il capitalismo come un fatto sociale, con le sue istituzioni e le sue logiche che attraversano tutte le sfere e tutti i settori della vita.

- Details

- Hits: 4355

Tanto rumore per nulla, ovvero Thomas Piketty

Maria Grazia Turri

Il capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty è un libro che a sinistra fa tendenza citare, ma non è detto che chi lo fa lo abbia anche letto, visto che la versione italiana consta di ben 928 pagine e richiede molta pazienza per addentrarsi nella notevole quantità di grafici e tabelle sulla distribuzione del reddito di cui è infarcito. Il reale valore del volume. Su Scenari ne ha già parlato con appropriate argomentazioni Andrea Zhok, il quale non mette però in discussione l’impianto analitico del testo, ed è questo aspetto che può per qualche verso giustificare questo mio contributo sul tema.

Il capitale nel XXI secolo di Thomas Piketty è un libro che a sinistra fa tendenza citare, ma non è detto che chi lo fa lo abbia anche letto, visto che la versione italiana consta di ben 928 pagine e richiede molta pazienza per addentrarsi nella notevole quantità di grafici e tabelle sulla distribuzione del reddito di cui è infarcito. Il reale valore del volume. Su Scenari ne ha già parlato con appropriate argomentazioni Andrea Zhok, il quale non mette però in discussione l’impianto analitico del testo, ed è questo aspetto che può per qualche verso giustificare questo mio contributo sul tema.

Piketty propone un’analisi – nei metodi, nei contenuti, nelle conseguenze e, in parte, nelle ricette – simile a quella avanzata negli anni ’70 da John K. Galbraith e ora da suo figlio James K. Galbraith, da Amartya Sen in La diseguaglianza (1992) e da Joseph Stiglitz in Il prezzo della diseguaglianza.Come la società divisa di oggi minaccia il nostro futuro (2012), tanto che poco più che alla metà del volume l’economista francese fa un’affermazione che evoca persino il sottotitolo di quest’ultimo testo: «l’imprenditore tende inevitabilmente a diventare un rentier sempre più dominante su coloro che non posseggono altro che il proprio lavoro, il capitale si riproduce più velocemente dell’aumento della produzione e il passato divora il futuro» (p. 571).

- Details

- Hits: 2266

MH17: l'agonia di una menzogna

di Giulietto Chiesa

La saga delle menzogne sull'abbattimento del volo MH17 è sempre di più, ogni giorno che passa, la metafora della fine della illusione democratica del mondo occidentale. Ma è anche una epifania tragica del disastro intellettuale e morale dell'esercito di untori che continuano a sostenerla. Per stare alle sue regole hanno dovuto mentire spudoratamente.

La saga delle menzogne sull'abbattimento del volo MH17 è sempre di più, ogni giorno che passa, la metafora della fine della illusione democratica del mondo occidentale. Ma è anche una epifania tragica del disastro intellettuale e morale dell'esercito di untori che continuano a sostenerla. Per stare alle sue regole hanno dovuto mentire spudoratamente.

Ora, di fronte all'emergere della verità, sono costretti a ripetere, coatti e sconcertati, ingigantendo la menzogna, inventandone, più o meno fantasiosamente, varianti sempre meno credibili, scivolando spesso nel comico involontario, contraddicendosi. Oppure - la cosa più semplice e meno compromettente - tacendo tetragoni su ogni scampolo di verità che sfila davanti ai loro occhi.

È il ritratto del giornalismo servile di questi tempi. Ci sarà di peggio, nei tempi a venire, perché gli untori che usurpano il titolo di giornalisti sono pronti alle future, più ripugnanti delazioni, alle quali saranno costretti dai padroni che li pagano. Ma la parabola dello squallore si trova già nei pressi del punto più basso dell'intera storia del giornalismo occidentale.

- Details

- Hits: 2446

Tecnica e decisione

di Walter Tocci

Da ogni parte si leva sempre più ossessiva la richiesta della Decisione. Dalle chiacchiere da bar ai luccicanti talk-show, dalle assemblee elettive ai think-tank, dai summit delle diplomazie ai forum dei poteri economici. Più se ne invoca la presenza più se ne constata l’assenza. Eppure, il trionfo della tecnica mette a disposizione conoscenze e strumenti mai visti prima che dovrebbero creare le migliori condizioni per prendere decisioni.

Da ogni parte si leva sempre più ossessiva la richiesta della Decisione. Dalle chiacchiere da bar ai luccicanti talk-show, dalle assemblee elettive ai think-tank, dai summit delle diplomazie ai forum dei poteri economici. Più se ne invoca la presenza più se ne constata l’assenza. Eppure, il trionfo della tecnica mette a disposizione conoscenze e strumenti mai visti prima che dovrebbero creare le migliori condizioni per prendere decisioni.

Il trentennio liberista è cominciato proprio in polemica con la presunta irresolutezza delle istituzioni del trentennio Glorioso. Fin dalla Trilaterale la causa venne attribuita al sovraccarico di domande che bloccava le democrazie occidentali e si è proceduto a restringere la rappresentanza sociale per delegare alle oligarchie burocratiche ed economiche le soluzioni dei problemi1. Tuttavia all’esaurimento del ciclo si è rivelata clamorosamente l’incertezza delle classi dirigenti nel governare la grande Crisi. Gli americani sono stati col fiato sospeso per il rischio di bancarotta del Fiscal Cliff. Gli europei hanno messo in pericolo l’euro per non aver saputo risolvere il problema davvero modesto del debito greco.

Non è bastato alleggerire il “sovraccarico della democrazia” per risolvere il problema del governo di società complesse. Perciò la Decisione viene invocata di nuovo con la stessa intensità degli anni settanta, quando maturò la crisi del modello keynesiano. Ma la delusione è oggi più grande proprio perché la promessa era nel cuore del liberismo.

- Details

- Hits: 2998

Scenari dalla crisi globale: 2008-2014

Nuovi paradigmi della governance imperiale e della valorizzazione capitalistica*

di Andrea Fumagalli

L’intervento verte su due tematiche principali.

L’intervento verte su due tematiche principali.

La prima intende presentare un tentativo (ancora embrionale) di periodizzazione della crisi che ha attraverso il sistema economico-finanziario dal 2007 a oggi.

La seconda discute, all’interno delle traiettorie geo-economiche che la dinamica della crisi ha delineato, delle diverse forme della valorizzazione capitalistica, tra estrazione di ricchezza e espropriazione del comune da un lato (dispossession) e evoluzione delle forme di sfruttamento sempre più riferite alla vita nel suo complesso, dall’altro.

Le traiettorie della crisi

Entrati, ormai, nel settimo anno della crisi economico-finanziaria, possiamo affermare che oggi la crisi non è la stessa che esplose nel 2007. A nostro avviso, si possono oggi individuare alcuni snodi fondamentali, che consentono di definire tre fasi principali. Tali passaggi possono essere in modo molto sommario i seguenti:

Fase 1. 2007-09: scoppio della bolla dei sub-prime e fine della convenzione immobiliare, che, dopo aver sostituito la convenzione internettiana dell’ultima decade dello scorso secolo, era diventata il motore dell’accumulazione finanziaria. L’epicentro della crisi è negli Usa e raggiunge il suo culmine nel settembre 2008 con il fallimento della Lehmann-Brothers.

- Details

- Hits: 2662

Otto tesi sulla corruzione

di Leonardo Mazzei

La maxi-inchiesta sulla cupola affaristica romana impone alcune riflessioni.

1. Un simbolo della politica oligarchica

1. Un simbolo della politica oligarchica

C'è in primo luogo un errore da evitare: quello di considerare questa inchiesta come una delle tante. Non è così. Siccome la quantità modifica anche la qualità delle cose, è evidente come questa vicenda sia destinata a diventare uno dei simboli più rappresentativi di cosa sia diventata la politica in un paese come l'Italia. Si può anche discutere di quanto questa degenerazione sia figlia dell'impronta lasciata dal berlusconismo, ma sarebbe del tutto fuorviante limitarsi a ciò.

C'è infatti una verità ben più profonda che va colta, ed essa consiste nel rapporto tra «politica» e «politici», questi ultimi intesi come «uomini delle istituzioni». Se la politica si fa sempre più oligarchica, e dunque a-democratica, è naturale che gli corrisponda un tipo di «politico» e di amministratore espresso direttamente dai vari gruppi di potere, dalle varie lobby in cui si struttura il blocco dominante.

2. Le differenze tra la corruzione della prima repubblica e quella attuale

Siamo ormai a ventidue anni da Tangentopoli, a ventuno dal referendum che portò alla cancellazione del sistema proporzionale, a venti dall'introduzione di quello maggioritario.

- Details

- Hits: 2207

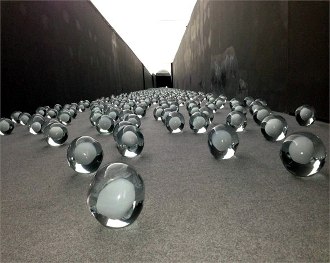

La mappa che rotola

Marco Dotti

Il secondo tomo delle «Sfere» di Peter Sloterdijk, per Cortina editore. Una disamina dei territori della globalizzazione a partire dal movimento della palla

«Nessun animale crea una sfera», solo l’uomo. Nel De Ludo Globi, terminato nel 1463, anno che ne precede la morte, Nicolo Cusano mette in scena un dialogo su un gioco – così afferma — «scoperto da poco e da tutti compreso».

«Nessun animale crea una sfera», solo l’uomo. Nel De Ludo Globi, terminato nel 1463, anno che ne precede la morte, Nicolo Cusano mette in scena un dialogo su un gioco – così afferma — «scoperto da poco e da tutti compreso».

Non è un gioco qualsiasi, tutt’altro: è ludus globi, il gioco della palla o della sfera. Disegnati a terra, nove cerchi concentrici delimitano il campo su un piano circolare. Al centro, la figura di Cristo. La palla, lanciata dai partecipanti al gioco, si muoverà — così Giovanni, figlio del duca di Baviera, uno dei dialoganti che Cusano mette in scena nell’operetta filosofica — «come dalla tenebra alla luce», percorrendo i nove cerchi. Dove si fermerà la sfera? In quello esterno, che è segno di caos e imperfezione? O nel secondo cerchio, che è quello della virtù elementare? O nel terzo, che delimita la virtù minerale, a cui seguono quello della virtù vegetativa, della virtù sensibile, della virtù immaginativa, della virtù razionale? O, invece, arriverà al cerchio della virtù dell’intelletto – il più vicino al centro della perfezione e al contempo il più distante dal caos esterno? Ogni corona circolare ha un punteggio e il punteggio per la vittoria è fissato da Cusano nel numero trentaquattro.

- Details

- Hits: 2097

Thatcher's touch: ma cosa manca ancora da realizzare?

Non basta (e avanza) l'euro?

Quarantotto

Ogni tanto qualche politico italiano, e anche qualche giornalista, in vena di "rinnovamenti" e proposte "vincenti", menziona la Thachter come modello per le politiche da adottare in Italia; naturalmente, per uscire dalla crisi.

Ogni tanto qualche politico italiano, e anche qualche giornalista, in vena di "rinnovamenti" e proposte "vincenti", menziona la Thachter come modello per le politiche da adottare in Italia; naturalmente, per uscire dalla crisi.

Ad altri, l'accusa di thatcherismo viene invece mossa e cerca di negare, per la verità senza offrire spiegazioni sostanziali, di alcun tipo, rispetto alle accuse.

E' allora utile vedere un po' di dati relativi alla fantastica performance della lady di ferro.

Rammentiamo che ella fu primo ministro dal 1979 al 1990.

Vediamo come andò la crescita dl PIL:

Page 454 of 612