- Details

- Hits: 1968

La "sorpresina" (di Angela): TTIP e accordi di cambio vincolanti

Dalla Grecia all'Argentina

di Quarantotto

1. Avrei dovuto parlarne in chiusura del mio intervento alla London School of economics, ma non c'è stato il tempo. Mi riferisco al prevedibile destino della nostra c.d. "sovranità monetaria", ANCHE in caso di euro-break, ma nella futura e, sempre più probabile, prospettiva del TTIP, cioè del trattato free-trade tra Unione Europea e Stati Uniti (presumibilmente allargato a tutta l'area NAFTA, inclusiva di Messico e Canada).

1. Avrei dovuto parlarne in chiusura del mio intervento alla London School of economics, ma non c'è stato il tempo. Mi riferisco al prevedibile destino della nostra c.d. "sovranità monetaria", ANCHE in caso di euro-break, ma nella futura e, sempre più probabile, prospettiva del TTIP, cioè del trattato free-trade tra Unione Europea e Stati Uniti (presumibilmente allargato a tutta l'area NAFTA, inclusiva di Messico e Canada).

Come abbiamo già visto in questo post, il "rilancio liberoscambista" può portarci fuori dall'euro ma, nella sostanza, farci naturalmente permanere nello stesso quadro di vincoli escludenti le politiche economiche sovrane previste dalla Costituzione, in vista della "stabilità dei prezzi" indispensabile nel quadro di competizione tra Stati connesso al free-trade, e dell'adozione di un modello di mercato del lavoro strettamente funzionale a tale stabilità dei prezzi.

2. Il motivo per cui mi pare di scottante attualità parlare di questo argomento, sta in una recentissima dichiarazione della Merkel, che risulta altamente significativa circa le "intenzioni" dell'establishment UE relativo alla accelerazione nella direzione del TTIP. Cosa ha detto la Merkel, ieri 26 novembre 2014?

- Details

- Hits: 3385

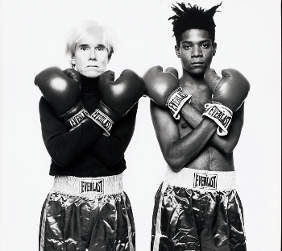

Quando è stata la crisi del capitalismo?

Moishe Postone e l'eredità della Nuova Sinistra degli anni 60

di Chris Cutrone

Lenin ebbe a dichiarare, tristemente, che i marxisti miravano a superare il capitalismo "sulle basi dello stesso capitalismo". Ciò veniva detto nel contesto di quelli che erano gli orrori, non solo dello sfruttamento industriale, ma anche, e soprattutto, della guerra, la prima guerra mondiale. Lenin non stava - come si potrebbe equivocare - semplicemente difendendo il cosiddetto "comunismo di guerra" o il capitalismo statalista. No. Lenin vedeva nel capitalismo di Stato l'avanzare della contraddizione del capitalismo. ["E' affare della borghesia sviluppare i trusts, cacciare a forza donne e bambini dentro le fabbriche, martirizzarli, corromperli, condannarli all'estrema miseria. Noi non 'rivendichiamo' un simile sviluppo, non lo 'sosteniamo', lo combattiamo. Ma in che modo? Sappiamo bene che i trusts ed il lavoro delle donne nelle fabbriche rappresentano un progresso. Non vogliamo tornare indietro, all'artigianato, al capitalismo pre-monopolistico, al lavoro a domicilio delle donne. Avanti, per mezzo dei trusts, ecc., e più oltre, verso il socialismo!" (Lenin, "Il programma militare della rivoluzione proletaria", 1916)]. Al contrario, dopo Lenin, abbiamo avuto il capitalismo di Stato, ma non abbiamo avuto alcuna attiva coscienza politica della sua contraddizione. E' stato questo a definire la sinistra nel suo sviluppo - degenerazione - successivamente.

Lenin ebbe a dichiarare, tristemente, che i marxisti miravano a superare il capitalismo "sulle basi dello stesso capitalismo". Ciò veniva detto nel contesto di quelli che erano gli orrori, non solo dello sfruttamento industriale, ma anche, e soprattutto, della guerra, la prima guerra mondiale. Lenin non stava - come si potrebbe equivocare - semplicemente difendendo il cosiddetto "comunismo di guerra" o il capitalismo statalista. No. Lenin vedeva nel capitalismo di Stato l'avanzare della contraddizione del capitalismo. ["E' affare della borghesia sviluppare i trusts, cacciare a forza donne e bambini dentro le fabbriche, martirizzarli, corromperli, condannarli all'estrema miseria. Noi non 'rivendichiamo' un simile sviluppo, non lo 'sosteniamo', lo combattiamo. Ma in che modo? Sappiamo bene che i trusts ed il lavoro delle donne nelle fabbriche rappresentano un progresso. Non vogliamo tornare indietro, all'artigianato, al capitalismo pre-monopolistico, al lavoro a domicilio delle donne. Avanti, per mezzo dei trusts, ecc., e più oltre, verso il socialismo!" (Lenin, "Il programma militare della rivoluzione proletaria", 1916)]. Al contrario, dopo Lenin, abbiamo avuto il capitalismo di Stato, ma non abbiamo avuto alcuna attiva coscienza politica della sua contraddizione. E' stato questo a definire la sinistra nel suo sviluppo - degenerazione - successivamente.

La domanda è: quando è avvenuta la crisi definitiva del capitalismo, dopo la quale si poteva affermare plausibilmente che il mondo era eccessivamente maturo per un cambiamento?

- Details

- Hits: 2869

'La struttura della città è il prodotto della dinamica capitalista'

Intervista a David Harvey

A 78 anni è una delle voci più influenti delle scienze sociali nel mondo. Attraverso la geografia, David Harvey ha dato nuova aria al pensiero marxista interpretando le disuguaglianze a partire da un approccio spaziale, mostrando come il capitalismo muove le sue pedine nella città e minaccia di renderla invivibile. Andrà a Valparaíso invitato al Festival Puerto Ideas, e da New York ha conversato con The Clinic su modelli urbani e modelli di rivoluzione: Avverte che “non si può cambiare la città senza forti movimenti sociali”

Perché la geografia ha assunto un ruolo da protagonista nella critica al modello economico e sociale?

Perché la geografia ha assunto un ruolo da protagonista nella critica al modello economico e sociale?

Il fatto è che oggigiorno molte città del mondo stanno sviluppando comunità isolate, limitando spazi e paesaggi in funzione delle classi sociali, con una violenza molto difficile da contrastare. Lo studio della produzione di spazi, allora, è un prisma di osservazione per intendere come si stiano segregando le classi sociali tra loro.

E perché la critica a questa segregazione urbana si trasforma in una critica al capitalismo come tale?

Perché la struttura della città è il prodotto della dinamica capitalista. Parte del problema proviene dall’accumulazione di capitale nelle città, che funzionano come fonti di produzione di denaro. Questa enorme accumulazione di capitale, siccome ha necessità di diventare redditizia, si riversa su investimenti per la produzione di spazi urbani, per la costruzione di condomini e di strutture su grande scala, che successivamente, a loro volta, si trasformano nella struttura di classi, nella forma che prendono le città.

- Details

- Hits: 3376

Reverse Engeenering. Le trasformazioni della Cina

di Gabriele Battaglia

Partiamo dalla notizia più recente.

Partiamo dalla notizia più recente.

La scorsa settimana, il governo cinese ha introdotto un nuovo livello nella classificazione delle città. Dai quattro precedenti, si passa ora a cinque livelli, con l’istituzione delle chaoda xing chengshi (“super-megacity”), cioè quelle che superano i dieci milioni di abitanti (prima erano semplicemente te da chengshi, cioè “megacity”).

Sembra una curiosità linguistico-amministrativa, ma in realtà l’istituzione della nuova tipologia, di cui dovrebbero fare parte sei megalopoli, è del tutto funzionale al tipo di urbanizzazione che ha in mente la leadership cinese. Infatti, sia nelle super-megacity sia nelle megacity (quelle sopra i cinque milioni di abitanti) saranno limitati gli ingressi di nuovi residenti, che saranno invece facilitati nei livelli inferiori, cioè nelle città tra i 500mila e cinque milioni di abitanti, molte delle quali sono in fase di costruzione dal nulla.

Perché urbanizzazione?

L’urbanizzazione avviene di concorso con altre grandi riforme, varate al terzo plenum del Partito comunista, nel novembre del 2013. Il fatto che in quella sede si sia messo nero su bianco, significa che le riforme erano già in fase di sperimentazione da tempo, fin dalla leadership Hu Jintao-Wen Jiabao, precedente a quella Xi Jiping-Li Keqiang (dal novembre 2012).

- Details

- Hits: 2450

Movimenti e rappresentanza politica: il caso Podemos

Militant

Da diverso tempo il caso Podemos – il partito politico nato dall’esperienza del movimento degli “indignados” in Spagna – sta tenendo banco nelle discussioni di movimento. A ragione, vorremmo sottolineare, perché il caso si presta ad una molteplicità di letture affatto attuali e dirimenti per la situazione italiana. Interpretare il caso spagnolo è allora opportuno, perché può insegnarci qualcosa, per cogliere i limiti e le potenzialità di tale esperimento, insomma per generare una discussione capace di smuovere le secche politiche dei movimenti italiani. Movimenti costantemente stretti tra rifiuto della rappresentanza e crisi del politico, una vuoto di volta in volta riempito dalle peggiori imitazioni del concetto di sinistra.

Da diverso tempo il caso Podemos – il partito politico nato dall’esperienza del movimento degli “indignados” in Spagna – sta tenendo banco nelle discussioni di movimento. A ragione, vorremmo sottolineare, perché il caso si presta ad una molteplicità di letture affatto attuali e dirimenti per la situazione italiana. Interpretare il caso spagnolo è allora opportuno, perché può insegnarci qualcosa, per cogliere i limiti e le potenzialità di tale esperimento, insomma per generare una discussione capace di smuovere le secche politiche dei movimenti italiani. Movimenti costantemente stretti tra rifiuto della rappresentanza e crisi del politico, una vuoto di volta in volta riempito dalle peggiori imitazioni del concetto di sinistra.

Podemos nasce nel gennaio di quest’anno, a più di tre anni dall’esplosione (e dalla relativamente rapida dissoluzione) del movimento degli indignados (un movimento particolare che già aveva attirato la nostra attenzione: uno, due e tre link utili a capire cosa ne pensavamo). Una dissoluzione determinata da vari fattori anche contrastanti, il primo dei quali è la non strutturazione dell’esperienza politica, che ha portato questa al veloce dissolvimento una volta raggiunto l’apice della protesta. Un movimento politico basato esclusivamente sulla mobilitazione costante infatti non riesce a reggere alla distanza, quando fisiologicamente la mobilitazione viene meno per le ragioni più varie.

- Details

- Hits: 2681

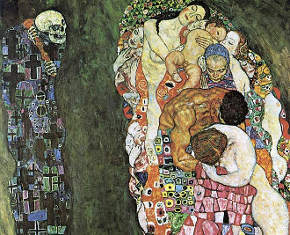

Giorgio Agamben, un vita libera finalmente

di Roberto Ciccarelli

Tra diritto pubblico e biopolitica, l’immanenza. Una lettura di “L’uso dei corpi” di Giorgio Agamben (Neri Pozza, 2014)

In pochi libri oggi c’è un’aria di scoperta. Può accadere leggendo L’uso dei corpi, ultima tappa del ciclo ventennale che Giorgio Agamben ha dedicato alla riflessione sull’Homo Sacer. Insieme a pochi altri, questo libro spiega perché oggi ciò che è da pensare è l’immanenza. Sulle tracce del filosofo francese Gilles Deleuze, che ne ha fornito un’originale ricostruzione, Agamben torna oggi su questi sentieri dove non mancano chiaroscuri e incroci problematici. In più Agamben arriva a spiegare il senso della sua indagine sul diritto pubblico (lo “Stato di eccezione”), sulla biopolitica (da lui declinata come potere “tanatopolitico” della razionalità occidentale).

In pochi libri oggi c’è un’aria di scoperta. Può accadere leggendo L’uso dei corpi, ultima tappa del ciclo ventennale che Giorgio Agamben ha dedicato alla riflessione sull’Homo Sacer. Insieme a pochi altri, questo libro spiega perché oggi ciò che è da pensare è l’immanenza. Sulle tracce del filosofo francese Gilles Deleuze, che ne ha fornito un’originale ricostruzione, Agamben torna oggi su questi sentieri dove non mancano chiaroscuri e incroci problematici. In più Agamben arriva a spiegare il senso della sua indagine sul diritto pubblico (lo “Stato di eccezione”), sulla biopolitica (da lui declinata come potere “tanatopolitico” della razionalità occidentale).

Il libro è importante anche per un’altra ragione, decisiva per un filosofo che sin dai suoi esordi ha condotto un intenso confronto con Aristotele, Heidegger e la sua peculiare filosofia dell’Essere. Agamben ha finalmente deciso di prendere una strada che lo ha portato lontano dall’ “ontologia prima”, cioè quella filosofia con la quale si è confrontato sia pure per via negativa. Dall’interrogazione sull’Essere oggi passa a quella sulla vita e sull’esperienza, secondo la partizione di Jean Hyppolite. Agamben è uscito dai boschi dei sentieri interrotti in Germania e arriva a Parigi dove Georges Canguilhelm inaugurò nel Dopoguerra un’originale riflessione sulle norme. La stessa che oggi nutre quella sulla teoria dell’uso che trova ne L’uso dei corpi un’importante riformulazione, anche molto lontana da quella condotta dalla filosofia dei beni comuni, piuttosto nota in Italia.

- Details

- Hits: 3070

Danaro, lavoro, macchine in Hegel

di Remo Bodei

È appena uscita per il Mulino l’edizione rivista e aumentata di uno dei libri più importanti di Remo Bodei, Sistema ed epoca in Hegel. Del testo, che porta un nuovo titolo (La civetta e la talpa. Sistema ed epoca in Hegel), pubblichiamo, per gentile concessione dell’autore, un estratto in cui viene affrontato il tema dell’immagine hegeliana delle contraddizioni sociali e politiche moderne

Il modello hegeliano di sistema quale «circolo di circoli» – che non è chiusura al nuovo, ma piuttosto la sua costante assimilazione per espansione e ritorno in sé – ha il suo fondamento analogico nella natura del danaro. La circolarità del sistema è, infatti, un ininterrotto processo di «arricchimento», analogo alla «ricchezza circolante», la quale aumenta ogni volta la sua massa in proporzione alle dimensioni già raggiunte, inglobando il concreto, attraverso contraddizioniche non sembrano attualmente trovare una soluzione.

Il modello hegeliano di sistema quale «circolo di circoli» – che non è chiusura al nuovo, ma piuttosto la sua costante assimilazione per espansione e ritorno in sé – ha il suo fondamento analogico nella natura del danaro. La circolarità del sistema è, infatti, un ininterrotto processo di «arricchimento», analogo alla «ricchezza circolante», la quale aumenta ogni volta la sua massa in proporzione alle dimensioni già raggiunte, inglobando il concreto, attraverso contraddizioniche non sembrano attualmente trovare una soluzione.

Tale arricchimento del pensiero, mediante ‘circolazione allargata’ è anche storicamente lo schema disviluppo economico e politico di tutta la civilisierte Welt, poiché tutti i fenomeni più diversi hanno la radice comune nello Zeitgeist che ha «dato l’ordine di avanzare» e di ingrandire le proprie forze. Ormai «la morta ricchezza esiste ora solo nei tesori dei Cosacchi, dei Tartari; nel mondo civilizzato si tratta della ricchezza circolante», che, tuttavia, si distribuisce in maniera estremamente disuguale: «Nella stessa proporzione in cui si accresce la ricchezza, si accresce pure la miseria, se non si provvede a deviarla diversamente tramite ad esempio la colonizzazione».

Uno dei meriti maggiori della Rivoluzione francese, con l’abolizione del feudalesimo, è stato appunto per Hegel l’impulso dato alla proprietà e alla ricchezza circolanti, sia pure all’interno di laceranti contraddizioni. La dialettica del «danaro» e del «Kapital» si presenta in forma assai articolata nelle Vorlesungen über Rechtsphilosophie del periodo berlinese.

- Details

- Hits: 3490

Sragioni. Una lettura di Freud attraverso Derrida

di Brian Vanzo

“Ma come troveremo noi stessi in quel vuoto e ripugnante ficcare il naso nelle cose della psiche, in un volgare auto-rispecchiamento?” (M. Heidegger, Seminari di Zollikon, Guida Editore, Milano 2000)

“Non è facile suonare lo strumento della mente” (S. Freud)

Queste pagine di approfondimento nascono dal desiderio di approcciare in modo eretico – e perciò parziale e non esaustivo, anche se non fazioso – il pensiero freudiano e la sua complessità. Per farlo seguirò le orme di un grande pensatore del ‘900, Jaques Derrida, che ha saputo allargare l’orizzonte della psicoanalisi, fecondandola con i linguaggi e le problematiche della filosofia.

Queste pagine di approfondimento nascono dal desiderio di approcciare in modo eretico – e perciò parziale e non esaustivo, anche se non fazioso – il pensiero freudiano e la sua complessità. Per farlo seguirò le orme di un grande pensatore del ‘900, Jaques Derrida, che ha saputo allargare l’orizzonte della psicoanalisi, fecondandola con i linguaggi e le problematiche della filosofia.

Un’introduzione alla decostruzione.

La decostruzione non si configura primariamente come una corrente di pensiero o una scuola filosofica bensì è essenzialmente una pratica, come la psicoanalisi1. Decostruire un testo è un atto trasgressivo e fecondante, una strategia di lettura dei significanti strutturati e di ogni tradizione e istituzione (sì, anche di quella analitica…), una possibilità che apre e che contesta il modello ontologico preteso come fondamento da una metafisica della presenza e del proprio, del possesso e dell’economia: in una parola, è decostruzione del logocentrismo, de-sedimentazione di tutte le significazioni che sono state originate solo dal logos.

Questo movimento di lettura del testo permette di attendere la venuta stessa dell’Altro, l’irruzione (intrusiva e liberante) dell’evento che ristruttura il contesto e genera, nuovamente, il senso.

- Details

- Hits: 1639

Dopo il voto di domenica: M5s, che fare?

Aldo Giannuli

Il risultato del voto di domenica scorsa non può essere minimizzato, ma non va neppure drammatizzato. Niente crolli psicologici ma neanche niente arrampicate sugli specchi per non guardare in faccia la realtà.

Il risultato del voto di domenica scorsa non può essere minimizzato, ma non va neppure drammatizzato. Niente crolli psicologici ma neanche niente arrampicate sugli specchi per non guardare in faccia la realtà.

In primo luogo, l’argomento (usato tanto dal Pd quanto da Fi ed in parte dal M5s) per cui si tratta di elezioni amministrative che non hanno peso politico è una sciocchezza da accantonare: certamente le elezioni amministrative hanno dinamiche proprie e sarebbe arbitrario trasporre i risultati automaticamente sul piano politico; ma, quando indicano smottamenti troppo vistosi, vuol dire che esprimono tendenze destinate a riflettersi anche in sede politica.

In fondo, vorrei ricordare che la crisi della monarchia spagnola e la proclamazione della seconda repubblica furono provocate dal risultato delle elezioni amministrative del 1931. Ed anche in Italia, le regionali del 1975 furono la premessa della clamorosa avanzata del Pci nelle politiche di un anno dopo. Le comunali di Napoli e Roma del novembre 1993 segnarono l’ascesa del Msi (di lì a poco An) ed il definitivo tramonto di Dc e Psi, dati regolarmente ripetuti nelle politiche di 4 mesi dopo.

Qui siamo in presenza di dati astensionistici che non hanno precedenti e che colpiscono tutti i partiti, anche la Lega (che però li compensa abbondantemente con i voti sottratti a Pd, Fi e M5s).

- Details

- Hits: 3367

Le riforme strutturali sono depressive

di Piergiorgio Gawronski

In questi anni abbiamo più volte osservato che in una Grande Recessione l’economia smette di funzionare in modo ‘normale’. La ‘trappola della liquidità’ genera un mondo alla rovescia “dove la virtù è vizio, ed il vizio virtù” (Krugman). Qualche esempio:

In questi anni abbiamo più volte osservato che in una Grande Recessione l’economia smette di funzionare in modo ‘normale’. La ‘trappola della liquidità’ genera un mondo alla rovescia “dove la virtù è vizio, ed il vizio virtù” (Krugman). Qualche esempio:

♦ L’austerità non riduce il debito pubblico (i moltiplicatori fiscali sono molto più alti del solito)

♦ La riduzione della spesa pubblica è più depressiva dell’aumento delle tasse

♦ Tuttavia alzare l’IVA è molto depressivo

♦ Stampare base monetaria (M0) non aumenta significativamente la massa monetaria (M3)

♦ Una crescita della massa monetaria M3 non aumenta l’inflazione

♦ Ampliare il deficit pubblico non alza i tassi d’interesse

♦ Le crisi finanziarie dei titoli pubblici (spread) “non dipendono tanto dal debito pubblico” quanto “piuttosto … dalla banca centrale”: Draghi dixit!

- Details

- Hits: 1982

Gli effetti redistributivi del debito pubblico

di Guglielmo Forges Davanzati

E’ evidente che ogni emissione di titoli dello Stato determina sul mercato

industriale una vera sottrazione di capitali e crea, per necessità, una classe

di oziosi. E come il debito pubblico cresce, cresce parallelamente il numero

delle persone che non fanno nulla e che vivono di rendita. Questa classe

parassitaria deprime inevitabilmente le condizioni del lavoro. Poiché lo Stato,

per mantenerla, è costretto ad attingere largamente all’imposta” (F.S.Nitti, 1894)

Nonostante dichiarazioni di segno contrario, il Governo ripropone misure di riduzione della spesa pubblica che, oltre a ridurre occupazione e crescita, aumentano il debito pubblico. Una strategia che, in assenza di monetizzazione del debito, rischia di penalizzare i percettori di redditi bassi a beneficio della rendita finanziaria. Vediamo perché

Il Presidente del Consiglio ha recentemente dichiarato che: “Se riusciremo a spostare l’attenzione dall’austerità alla crescita, cambiando il paradigma economico dominante di questi anni di crisi, la ricaduta sulla vita delle persone in posti di lavoro e capacità di spesa sarà evidente”, facendo propria una convinzione ormai pressoché dominante nel dibattito italiano secondo la quale le politiche di austerità hanno prodotto esclusivamente danni e, contrariamente all’obiettivo prefissato, hanno contribuito a far crescere il rapporto debito pubblico/Pil.

Il Presidente del Consiglio ha recentemente dichiarato che: “Se riusciremo a spostare l’attenzione dall’austerità alla crescita, cambiando il paradigma economico dominante di questi anni di crisi, la ricaduta sulla vita delle persone in posti di lavoro e capacità di spesa sarà evidente”, facendo propria una convinzione ormai pressoché dominante nel dibattito italiano secondo la quale le politiche di austerità hanno prodotto esclusivamente danni e, contrariamente all’obiettivo prefissato, hanno contribuito a far crescere il rapporto debito pubblico/Pil.

Non vi è dubbio che ciò sia successo, e non vi è dubbio sul fatto che esse siano assolutamente irrazionali. Ma va registrato che questo Governo continua a praticare misure di riduzione della spesa pubblica (in particolare, nei settori della formazione e della sanità[1]), in palese contrasto con le dichiarazioni – o gli auspici – di Renzi.

E va anche registrato che, almeno nelle intenzioni dichiarate, ciò che il Governo intende fare è convincere la commissione europea a rendere più “flessibili” i vincoli di finanza pubblica, così da rendere possibili politiche di spesa pubblica in disavanzo. Politiche che, nelle condizioni date, non potrebbero che essere finanziate tramite emissioni di titoli pubblici sui mercati finanziari.

- Details

- Hits: 2118

Crisi di sistema e necessità di un’alternativa

Quale ruolo per i comunisti

di Alexander Höbel

1. La crisi capitalistica come “crisi generale”

1. La crisi capitalistica come “crisi generale”

La crisi capitalistica in corso ormai da diversi anni – crisi economica ma anche sociale, politica e ideale – va connotandosi sempre di più come una “crisi generale” del sistema1. Affiancandosi a una degradazione costante dell’ambiente e del clima, frutto degli stessi meccanismi economici, essa si delinea ormai come una vera e propria “crisi di civiltà”, con rischi molto pesanti per i popoli e per l’umanità intera2. Per il geografo marxista David Harvey, sono molte le contraddizioni strutturali che rendono necessario e possibile andare oltre il capitalismo, sulla base di un “umanesimo rivoluzionario” che “unifica il Marx del Capitale con quello dei Manoscritti economici e filosofici del 1844”3.

Dal canto suo Thomas Piketty, pur muovendo da presupposti non marxisti, ha confermato con una notevole mole di dati che negli ultimi decenni le diseguaglianze di reddito e nella distribuzione delle ricchezze si sono enormemente ampliate4. Ne risulta dunque smentita la tesi, propria anche di diversi premi Nobel per l’economia, di una tendenza alla “convergenza” dei redditi frutto dei meccanismi del mercato; al contrario, è ampliamente confermata l’analisi di Marx sul capitalismo come sistema polarizzante, ossia come sistema che tende ad allargare le differenze sul piano economico e sociale, ponendo sempre di più ristrette e potentissime oligarchie – la “classe capitalistica transnazionale”5 – in contraddizione violenta con gli interessi e la vita di masse sterminate di donne e uomini.

- Details

- Hits: 2394

Il neoliberismo contro il resto del mondo

Lelio Demichelis

Syriza in Grecia. E ora, in Spagna, Podemos. Un movimento di sinistra radicale diventato partito, con una crescita dei consensi spettacolare che in pochi mesi lo hanno fatto diventare, secondo i sondaggi il primo partito nazionale, scardinando il pensiero unico di popolari e socialisti e dando alla Spagna una possibile via d’uscita non populista alla crisi innescata dalle politiche neoliberiste europee. Dunque, forse l’Europa non morirà neoliberista ma resusciterà democratica e neokeynesiana.

Syriza in Grecia. E ora, in Spagna, Podemos. Un movimento di sinistra radicale diventato partito, con una crescita dei consensi spettacolare che in pochi mesi lo hanno fatto diventare, secondo i sondaggi il primo partito nazionale, scardinando il pensiero unico di popolari e socialisti e dando alla Spagna una possibile via d’uscita non populista alla crisi innescata dalle politiche neoliberiste europee. Dunque, forse l’Europa non morirà neoliberista ma resusciterà democratica e neokeynesiana.

Democratica in termini di democrazia politica e soprattutto di democrazia economica. Molti cominciano a capire che quel capitalismo che aveva promesso cose mirabolanti offrendo prima i gettoni del telefono e ora l’iPhone, quel capitalismo che li aveva vezzeggiati e coccolati accettando di democratizzarsi almeno un poco negli anni 1945-1979 (i trenta gloriosi), producendo benessere, attivando un efficiente sistema di ascensori sociali, ridistribuendo i redditi e controllando i mercati, oggi non si pone problemi (per salvare se stesso e disciplinare e assoggettare individui e società) nell’imporre un poderoso impoverimento di massa, nel rivendicare tutto il potere per sé, nel far ridiscendere negli scantinati coloro che erano saliti sui vecchi ascensori sociali.

Ma questa non è una eterogenesi dei fini, è un altro modo capitalistico di raggiungere gli stessi fini (la propria egemonia come capitalismo), ovvero la trasformazione del cittadino/soggetto della rivoluzione francese in oggetto capitalista della rivoluzione industriale (lavoratore e consumatore prima, oggi imprenditore di se stesso e consumatore e nodo di una rete) – posto che il capitalismo vuole essere una antropologia non limitandosi ad essere solamente un’economia.

- Details

- Hits: 2378

Fascinazioni multipolariste e geopolitica delle lotte

di Raffaele Sciortino

Premessa: una “geopolitica delle lotte” in prospettiva anticapitalista suona come un ossimoro suscitando sufficienza o fastidio. E invece la geopolitica – un tempo si diceva Weltpolitik o imperialismo – è lotta di classe in altra forma, non riconosciuta come tale. Lo aveva capito un grande reazionario: “La storia del mondo è storia di lotte di potenze marinare contro potenze di terra” , mimando e stravolgendo il vecchio adagio comunista…

Premessa: una “geopolitica delle lotte” in prospettiva anticapitalista suona come un ossimoro suscitando sufficienza o fastidio. E invece la geopolitica – un tempo si diceva Weltpolitik o imperialismo – è lotta di classe in altra forma, non riconosciuta come tale. Lo aveva capito un grande reazionario: “La storia del mondo è storia di lotte di potenze marinare contro potenze di terra” , mimando e stravolgendo il vecchio adagio comunista…

* * * * *

Gli ultimi mesi hanno segnalato un intreccio, un po’ disorientante, tra relativa impasse della situazione economica e smottamenti significativi a livello geopolitico. La crisi globale tutt’altro che superata non precipita grazie a bolle finanziarie sempre più grosse alimentate da politiche monetarie ultraccomodanti (“neo-keynesiane”). Sull’altro versante è sotto gli occhi di tutti il ritorno aggressivo dell’iniziativa internazionale degli Stati Uniti – a tutto tondo: dall’Ucraina al Medio Oriente all’Est asiatico. Tutto ciò sembra a prima vista inquadrarsi bene in quelle analisi che leggono l’oggi e ancor più il domani del capitalismo alla luce della contrapposizione tra la geopolitica del caos Usa, egemone globale in difficoltà se non in declino, e il trend inarrestabile verso un’economia globale di tipo multipolare incentrata su grandi poli e aree regionali.

- Details

- Hits: 2912

Draghi apre al quantitative easing “all’americana”

di Thomas Fazi

Draghi ha incassato l’ok ad una politica di quantitative easing “all’americana”, estesa cioè anche ai titoli di stato. Un importante passo avanti, ma non sufficiente

Pare che all’ultimo meeting della Bce Mario Draghi, forte anche del sostegno della Merkel, abbia ancora una volta avuto la meglio sui “falchi” facenti capo al famigerato presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ormai sempre più isolati. “Pare” perché il condizionale è d’obbligo quando si parla dell’istituto capitanato da Mario Draghi, data la scarsa trasparenza dei processi interni della banca; e anche perché per ora stiamo parlando di semplici dichiarazioni. Stando a quanto detto da Draghi in una conferenza stampa a margine dell’incontro, comunque, pare che il presidente della Bce abbia ottenuto il “consenso unanime” da parte del board della banca centrale per a) far salire il bilancio della Bce “verso i livelli d’inizio 2012” (quelli raggiunti dopo il primo giro di rifinanziamenti a lungo termine offerti alle banche all’interno del programma Ltro), il che di fatto equivale a un impegno ad acquistare titoli fino a 1.000 miliardi di euro circa; e b) avviare nuove “misure non convenzionali” – leggi quantitative easing –, se necessario.

Pare che all’ultimo meeting della Bce Mario Draghi, forte anche del sostegno della Merkel, abbia ancora una volta avuto la meglio sui “falchi” facenti capo al famigerato presidente della Bundesbank, Jens Weidmann, ormai sempre più isolati. “Pare” perché il condizionale è d’obbligo quando si parla dell’istituto capitanato da Mario Draghi, data la scarsa trasparenza dei processi interni della banca; e anche perché per ora stiamo parlando di semplici dichiarazioni. Stando a quanto detto da Draghi in una conferenza stampa a margine dell’incontro, comunque, pare che il presidente della Bce abbia ottenuto il “consenso unanime” da parte del board della banca centrale per a) far salire il bilancio della Bce “verso i livelli d’inizio 2012” (quelli raggiunti dopo il primo giro di rifinanziamenti a lungo termine offerti alle banche all’interno del programma Ltro), il che di fatto equivale a un impegno ad acquistare titoli fino a 1.000 miliardi di euro circa; e b) avviare nuove “misure non convenzionali” – leggi quantitative easing –, se necessario.

Come interpretare le dichiarazioni di Draghi? Se da un lato il fatto stesso di prendere in considerazione una politica di quantitative easing, fino a poco fa un tabù assoluto, rappresenti un passo avanti nella “normalizzazione” dell’Europa – è tanto, troppo tempo che il continente è ostaggio di paranoie iperinflazionistiche, alimentate soprattutto dai tedeschi, che non hanno nessun fondamento nella realtà e che hanno inflitto al “vecchio mondo” costi economici ed umani divenuti ormai insostenibili –, dall’altro è presto per dichiarare che siamo sull’orlo di una svolta decisiva nella gestione della crisi, come hanno fatto alcuni commentatori.

- Details

- Hits: 2856

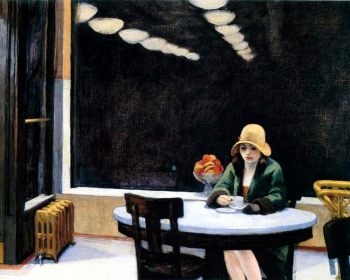

I legami sociali sono ancora possibili?

Stefano Tomelleri*

L’ipotesi di questo breve saggio è che nel corso degli ultimi anni una vera e propria ideologia si stia diffondendo in modo acritico e subdolo nei più svariati contesti (educativi, sociali, assistenziali, sanitari, scolastici) della relazione di cura, intesa nella sua accezione più ampia. Educatori, insegnanti, operatori sociali e sanitari spesso denunciano con amarezza la loro totale impotenza e solitudine dinnanzi a una riduzione sistematica del valore delle loro professioni a mero fattore «economicistico». Più precisamente, i tanti professionisti della cura lamentano una progressiva erosione del legami sociali e della fiducia, causata dall’affermarsi di una specifica cultura del legame, che tende a degradare su un piano meramente strumentale e materiale la qualità delle relazioni interpersonali. L’ossessione per il risultato, il budget, la ricerca dell’ultimo tornaconto nel rapporto quotidiano con l’altro, gli incontri fuggenti, frammentati e frenetici sono alcuni dei tratti caratteristici di una ideologia diffusa e proliferante che qui chiameremo il «discorso del capitalista». Molti sono i contesti di vita quotidiana e professionale che possono essere portati a esempio degli effetti dirompenti di questo specifico discorso. Si pensi all’economia finanziaria, ai centri commerciali, alle intemperie consumistiche che invadono gli stili di vita delle nuove generazioni.

L’ipotesi di questo breve saggio è che nel corso degli ultimi anni una vera e propria ideologia si stia diffondendo in modo acritico e subdolo nei più svariati contesti (educativi, sociali, assistenziali, sanitari, scolastici) della relazione di cura, intesa nella sua accezione più ampia. Educatori, insegnanti, operatori sociali e sanitari spesso denunciano con amarezza la loro totale impotenza e solitudine dinnanzi a una riduzione sistematica del valore delle loro professioni a mero fattore «economicistico». Più precisamente, i tanti professionisti della cura lamentano una progressiva erosione del legami sociali e della fiducia, causata dall’affermarsi di una specifica cultura del legame, che tende a degradare su un piano meramente strumentale e materiale la qualità delle relazioni interpersonali. L’ossessione per il risultato, il budget, la ricerca dell’ultimo tornaconto nel rapporto quotidiano con l’altro, gli incontri fuggenti, frammentati e frenetici sono alcuni dei tratti caratteristici di una ideologia diffusa e proliferante che qui chiameremo il «discorso del capitalista». Molti sono i contesti di vita quotidiana e professionale che possono essere portati a esempio degli effetti dirompenti di questo specifico discorso. Si pensi all’economia finanziaria, ai centri commerciali, alle intemperie consumistiche che invadono gli stili di vita delle nuove generazioni.

- Details

- Hits: 2235

Imponente sviluppo umano o banali “quisquiglie”?

di Aldo Trotta

L’articolo che Canfora ha in parte (e forse frettolosamente per limiti redazionali presumibilmente imposti dal Corriere della Sera) dedicato al recente volume di Domenico Losurdo, La sinistra assente, offre lo spunto per fare poche considerazioni e avanzare qualche interrogativo. Il testo in discussione è più che lodevole, per l’analisi storica e politica di ampio respiro e per la molteplicità e ricchezza dei contenuti affrontati con grande chiarezza, molteplicità di contenuti che lo stesso Canfora riconosce e su cui vale rinviare alla lettura del libro. È dunque sul dissenso che è opportuno soffermarsi, anche perché esso tocca una questione importante, o che tale, a mio parere, dovrebbe essere nella purtroppo sbrindellata sinistra italiana (e non solo italiana), vale a dire il bilancio storico del tragitto compiuto dalla Repubblica popolare cinese fin dal 1949 e, dunque, il giudizio politico in merito al suo attuale assetto economico-sociale e al suo ruolo nell’odierno contesto globalizzato. Ebbene, la posizione di Canfora è alquanto tranciante. La critica che egli rivolge all’autore del volume è, in sostanza, di essersi cimentato con «imbarazzo» in uno «sforzo ermeneutico malriposto» per «giustificare» ciò che è evidentemente ingiustificabile, ovvero che la Cina ha realizzato l’«esatto contrario» rispetto alle aspettative che inizialmente hanno accompagnato la rivoluzione di Mao, concretizzando di fatto «un selvaggio capitalismo fondato su una radicale disuguaglianza (non solo di salario, ma anche di condizione umana)». Ne conseguirebbe, quindi, che l’attuale realtà economica e sociale del grande paese asiatico poco o nulla si differenzia dalle società occidentali.

L’articolo che Canfora ha in parte (e forse frettolosamente per limiti redazionali presumibilmente imposti dal Corriere della Sera) dedicato al recente volume di Domenico Losurdo, La sinistra assente, offre lo spunto per fare poche considerazioni e avanzare qualche interrogativo. Il testo in discussione è più che lodevole, per l’analisi storica e politica di ampio respiro e per la molteplicità e ricchezza dei contenuti affrontati con grande chiarezza, molteplicità di contenuti che lo stesso Canfora riconosce e su cui vale rinviare alla lettura del libro. È dunque sul dissenso che è opportuno soffermarsi, anche perché esso tocca una questione importante, o che tale, a mio parere, dovrebbe essere nella purtroppo sbrindellata sinistra italiana (e non solo italiana), vale a dire il bilancio storico del tragitto compiuto dalla Repubblica popolare cinese fin dal 1949 e, dunque, il giudizio politico in merito al suo attuale assetto economico-sociale e al suo ruolo nell’odierno contesto globalizzato. Ebbene, la posizione di Canfora è alquanto tranciante. La critica che egli rivolge all’autore del volume è, in sostanza, di essersi cimentato con «imbarazzo» in uno «sforzo ermeneutico malriposto» per «giustificare» ciò che è evidentemente ingiustificabile, ovvero che la Cina ha realizzato l’«esatto contrario» rispetto alle aspettative che inizialmente hanno accompagnato la rivoluzione di Mao, concretizzando di fatto «un selvaggio capitalismo fondato su una radicale disuguaglianza (non solo di salario, ma anche di condizione umana)». Ne conseguirebbe, quindi, che l’attuale realtà economica e sociale del grande paese asiatico poco o nulla si differenzia dalle società occidentali.

- Details

- Hits: 1884

L'evoluzione del consenso

Sogni logori e utopie improvvisate che si dissolvono

di Quarantotto

1. Allora, la prima cosa che deve essere chiara è che per capire i risultati del "test" regionale di ieri occorre far riferimento al numero assoluto di voti riportati rispetto alle precedenti elezioni post 2011: cioè alle politiche del 2013 ed alle europee 2014.

1. Allora, la prima cosa che deve essere chiara è che per capire i risultati del "test" regionale di ieri occorre far riferimento al numero assoluto di voti riportati rispetto alle precedenti elezioni post 2011: cioè alle politiche del 2013 ed alle europee 2014.

Esiste infatti lo spartiacque del 2011: "dopo", nulla è come prima. Perchè?

Perchè è l'anno in cui inizia ufficialmente e visibilmente l'era della politica italiana come sub-holding dell'UEM.

Non che prima le cose stessero molto diversamente nella sostanza, ma è la percezione di ciò che muta, essendosi tale realtà palesata come inequivocabile anche all'elettore meno accorto e più condizionato dalla grancassa mediatica.

2. Posto questo criterio, possiamo formulare un'ipotesi dinamica, e non statica, dell'evoluzione del voto: la dinamica permette di individuare come vincitore chi abbia mantenuto il numero dei voti rispetto alle tornate elettorali del 2013 e del 2014, nonostante il crescente astensionismo. In termini di flussi di consenso, infatti, ciò equivale ad una mobilitazione attrattiva rispetto ad un elettorato che definire "in fuga", sarebbe eufemistico.

Ovviamente vale anche il viceversa: chi abbia, al di là delle percentuali, perso in numero assoluto di voti rispetto a tali occasioni, ha perduto capacità di mobilitazione e attrattiva. E, va sottolineato, all'interno di un processo che è solo agli inizi.

- Details

- Hits: 1954

Regionali 2014 in Emilia Romagna

Crolla il consenso, ma Renzi canta vittoria

di Michele Nobile

«Vittoria netta, bravissimi Bonaccini e Oliverio. Massimo rispetto per chi vuole chiacchierare. Noi nel frattempo cambiamo l'Italia»; «grande Lega Nord Padania, grande Matteo Salvini, il futuro della nuova politica passa da noi». Così cinguettano Matteo Renzi e Roberto Maroni, due galletti spennati che hanno l’indecenza di elevare chicchirichì di vittoria.

«Vittoria netta, bravissimi Bonaccini e Oliverio. Massimo rispetto per chi vuole chiacchierare. Noi nel frattempo cambiamo l'Italia»; «grande Lega Nord Padania, grande Matteo Salvini, il futuro della nuova politica passa da noi». Così cinguettano Matteo Renzi e Roberto Maroni, due galletti spennati che hanno l’indecenza di elevare chicchirichì di vittoria.

Al contrario, a vincere è di sicuro il disgusto degli elettori: tra astenuti, bianche e nulle, in Emilia Romagna l’astensionismo in senso ampio ha fatto un balzo di 30 punti di percentuale, pari al 64% del corpo elettorale. Un dato impressionante, tanto più che tradizionalmente si tratta di una regione con alta partecipazione elettorale. Sull’eccezionale crescita dell’astensionismo hanno inciso certamente gli scandali locali, ma forse anche più la politica del governo Renzi. Possiamo dire che anche l’Emilia Romagna si allinea, anzi assume una posizione d’avanguardia, nel rifiutare il voto alla casta politica in tutte le sue versioni. Un fatto che consideriamo di buon auspicio per il futuro e la conferma di un’indicazione politica: che se ne vadano tutti!

I fatti bruti sono che nelle regionali emiliane il Partito democratico ha perso 322 mila voti sulle regionali del 2010, 538 mila sulle politiche del 2013, 677 mila sulle europee 2014; la Lega nord ha un risultato più ambiguo, perdendo 55 mila voti sulle regionali precedenti, ma guadagnando in modo notevole sulle politiche del 2013. In questo caso, però, non di sfondamento si tratta ma di un ritorno al livello delle politiche 2008.

Quanto a Forza Italia, perde 417 mila voti sulle regionali del 2010 e 334 mila sulle politiche del 2013 (allora come Pdl).

- Details

- Hits: 1863

Regionali: che nessuno canti vittoria (salvo la Lega)

di Aldo Giannuli

Il risultato è così chiaro da non richiedere troppi commenti:

Il risultato è così chiaro da non richiedere troppi commenti:

-il Pd: in cifra assoluta, perde nelle due regioni circa mezzo milione di voti sulle precedenti regionali e poco meno di un milione sulle europee di 5 mesi fa (-700.000 nella sola Emilia). In percentuale perde il 12% in Emilia sulle europee, recupera qualcosa rispetto alle regionali, ma solo per effetto del brutale calo dei votanti.

-il M5s: va anche peggio al M5s che perde poco meno di 300.000 voti in Emilia rispetto alle europee, tornando ad assestarsi intorno al 6% delle regionali precedenti (ma, nelle politiche aveva superato il 24%). In Calabria si riduce al 4,82%, dal 24,9% delle politiche e, in cifra assoluta, perde quasi 9 elettori su 10.

-Forza Italia: letteralmente si polverizza (8,37% in Emilia contro il 24,55% delle regionali precedenti ed 11,8% delle europee; in Calabria 11,91% contro il 26,91% delle regionali precedenti)

-Lista Tsipras: arretra sulle europee in Emilia e sostanzialmente tiene in Calabria. Rispetto alle regionali precedenti, dove Sel e Rifondazione si presentavano separate, perde complessivamente oltre un terzo dei voti. Dunque, non solo non recupera nulla delle perdite del Pd e del M5s, ma perde di suo.

- Details

- Hits: 2530

Guerra alla guerra

di Sandro Moiso

Marco Rossi, Gli ammutinati delle trincee, Dalla guerra di Libia al Primo conflitto mondiale 1911-1918, BFS Edizioni, Pisa 2014, pp.86, € 10,00

“Armateci pure o uomini sanguinari che l’ora della riscossa è suonata anche per noi. Moriremo per un’altra guerra più terribile di questa ma questa guerra sarà contro di voi e a tutti i pari vostri” (lettera a Vittorio Emanuele III, Salandra, Sonnino; maggio 1915)

La retorica nazionalista della guerra per la patria non ha mai smesso di cercare di affermarsi nei media, nei peggiori libri di storia e nel discorso politico, anche a cento anni di distanza dalla prima grande strage del XX secolo. Infatti, soltanto due settimane fa le massime autorità dello stato celebravano la giornata delle forze armate e della “vittoria” nella prima carneficina mondiale, con parole inneggianti all’uso dell’esercito anche nei confronti del pericolo interno costituito dall’antagonismo sociale.

La retorica nazionalista della guerra per la patria non ha mai smesso di cercare di affermarsi nei media, nei peggiori libri di storia e nel discorso politico, anche a cento anni di distanza dalla prima grande strage del XX secolo. Infatti, soltanto due settimane fa le massime autorità dello stato celebravano la giornata delle forze armate e della “vittoria” nella prima carneficina mondiale, con parole inneggianti all’uso dell’esercito anche nei confronti del pericolo interno costituito dall’antagonismo sociale.

Pochi giorni prima il solerte TG News 24 non si era lasciato sfuggire l’occasione di tornare a celebrare i fasti di Enrico Toti, che già aveva segnato d’orrore i libri di testo di storia della mia infanzia e gioventù con l’immagine del mutilato che si immolava davanti alle trincee nemiche lanciando verso di esse le proprie stampelle. Eppure da decenni la storiografia e l’opposizione di classe hanno dimostrato la falsità di quel discorso e della narrazione, sostanzialmente fascista, che ne era derivata negli anni successivi al conflitto.

Ben venga quindi la pubblicazione del testo di Marco Rossi, ad opera della solita meritoria Biblioteca Franco Serantini di Pisa, che rispolvera ed illumina la feroce e determinata opposizione che si sviluppò nei confronti della Prima guerra mondiale sia tra la popolazione civile che tra i militari impegnati al fronte, in Italia e nel resto d’Europa e del mondo.

- Details

- Hits: 2451

Perché proporre l’uscita dall’euro?

di Riccardo Achilli

Ho finora sempre sostenuto la strategia della permanenza nell’euro, e della lotta "da dentro", contro le politiche economiche imposte dai trattati europei. Oggi ho cambiato posizione, sostenendo l’esigenza di mettere sul tavolo un piano di fuoriuscita, il più possibile ordinato, dall’euro stesso. Cerco di dare conto delle ragioni di questo mio cambiamento di opinione.

Ho finora sempre sostenuto la strategia della permanenza nell’euro, e della lotta "da dentro", contro le politiche economiche imposte dai trattati europei. Oggi ho cambiato posizione, sostenendo l’esigenza di mettere sul tavolo un piano di fuoriuscita, il più possibile ordinato, dall’euro stesso. Cerco di dare conto delle ragioni di questo mio cambiamento di opinione.

I non- problemi: per sgombrare il campo

Il problema non è quello di pensare, come fanno i sovranisti monetari, che recuperando sovranità monetaria possiamo stampare moneta a go-go, uscendo magicamente dalla crisi. La fragilità della ripresa giapponese, che nonostante politiche gigantesche di quantitative easing e di acquisto di titoli del debito pubblico (cfr. grafico) è caduta in recessione, ma anche la fragilità intrinseca dell’economia statunitense dopo i grandi Q.E. fatti dalla FED (con una crescita trimestrale del PIL reale caduta per ben due trimestri in recessione, ed uno in stagnazione, da metà 2009 ad oggi, e con segnali di rallentamento anche per il terzo trimestre 2014) dovrebbe far riflettere molto sull’efficacia degli strumenti monetari.

- Details

- Hits: 2630

I limiti interni del capitale

R. Hutter intervista Ernst Lohoff e Norbert Trenkle

Nel loro ultimo libro, La Grande Devalorizzazione. Perchè la speculazione ed il debito statale non sono la causa della crisi, Ernst Lohoff eNorbert Trenkle rivolgono una particolare attenzione all'evoluzione dell'economia reale nella loro analisi della crisi, distinguendosi in cio' dal novero delle altre pubblicazioni che trattano lo stesso tema. Ralf Hutter, giornalista del quotidiano Neues Deutschland, ha incontrato Ernst Lohoff (intervista apparsa sul citato quotidiano il 13.12.2012)

Ralf HUTTER: Voi affermate che il vostro libro La Grande Devalorizzazione va piu' in profondità di tutti gli altri lavori che trattano la crisi economica. Perchè questo?

Ralf HUTTER: Voi affermate che il vostro libro La Grande Devalorizzazione va piu' in profondità di tutti gli altri lavori che trattano la crisi economica. Perchè questo?

Ernst LOHOFF: Innanzitutto perché noi abbiamo studiato la correlazione che vi é tra questa crisi e la progressiva scomparsa del lavoro. La maggior parte delle analisi si limitano a dire che vi sono state delle derive a livello dei mercati finanziari ma che l'economia “reale” (le virgolette sono del traduttore, ndr), quanto ad essa, è rimasta fondamentalmente sana. Noi invece consideriamo anche nel dettaglio l'evoluzione dell'economia “reale”. Ragioniamo essenzialmente sul piano delle categorie, avendo quale sistema di riferimento teorico la critica marxiana all'economia politica.

RH: E' esatto affermare che l'attuale crisi s'era in fondo già manifestata nel 1857, come voi lasciavate intendere nel corso di una conferenza tenuta non molto tempo fa?

EL: No. Fino a oggi non s'era mai visto, nemmeno lontanamente, l'accumulazione del capitale scatenarsi sino a questo punto di effettivo sfruttamento del lavoro. Quello che non e' cambiato, di contro, è il fatto che gli episodi di crisi aperta partono, oggi come ieri, dai mercati finanziari. E oggi come ieri gli osservatori ne hanno dedotto che la causa del male risiedesse nella finanza.

- Details

- Hits: 4323

Capitalismo 2014. A fondo nella Grande Depressione1

di Antonio Carlo

1) L’economia mondiale e la ripresa che non c’è (dopo sette anni);

1) L’economia mondiale e la ripresa che non c’è (dopo sette anni);

2) Gli USA: un’economia “forte” che affonda tra debiti, disoccupati, sottoccupati, inattivi e scoraggiati;

3) Europa: sempre più in un vicolo cieco tra impotenza e ricette fallimentari;

4) Italia. Arriva il nuovo Salvatore della Patria e siamo alla catastrofe;

5) Cina e Giappone nulla di nuovo rispetto al passato;

6) Postilla. A proposito di un’inconsistente ideologia: la decrescita serena.

1) L’economia mondiale e la ripresa che non c’è (dopo sette anni)

A) L’andamento del PIL mondiale. Nel giugno del 2014 la Banca Mondiale prevede una crescita (in ribasso) del 2,8% per l’anno in corso, meglio il FMI che prevede per il mondo una crescita del 3,7% a marzo, del 3,4% a luglio e del 3,3% ad ottobre. Le tabelle che seguono illustrano le più recenti previsioni sull’andamento dell’economia mondiale.

- Details

- Hits: 3079

Una rivoluzione culturale per uscire dalla crisi

di Claudio Gnesutta

Il ruolo dello Stato nel combattere la povertà. La ripubblicazione di una raccolta di saggi di Minsky, edizioni Ediesse, con un saggio di Bellofiore e Pennacchi

In questi tempi di crisi, la ripresa di “vecchie” letture è molto utile per riscoprire l’importanza di analisi che, al loro tempo, nell’assillo del quotidiano e di un pensiero pigro, sono state sottovalutate per la loro capacità anticipatrice. È l’impressione che ho avuto leggendo la raccolta dei saggi - inediti prima di essere raccolti dal Levy Institute (2013) e ora tradotti per la Ediesse - nei quali Minsky affronta, negli anni sessanta e settanta, il problema delle politiche di contrasto della povertà adottate dalle amministrazioni statunitensi (H.P. Minsky, Combattere la povertà. Lavoro non assistenza, Roma: Ediesse, 2014, p.259, € 15). Il libro si avvale di un saggio di Riccardo Bellofiore e Laura Pennacchi - che ne hanno promosso e curato l’edizione italiana – nel quale, più che attualizzarne le riflessioni, propongono, come indica il titolo del loro contributo (Crisi capitalistica, socializzazione degli investimenti e lotta all’impoverimento), una riflessione sull’attuale situazione di crisi e sul modo di uscirne che non sia quello regressivo prospettato dalle politiche di austerità.

In questi tempi di crisi, la ripresa di “vecchie” letture è molto utile per riscoprire l’importanza di analisi che, al loro tempo, nell’assillo del quotidiano e di un pensiero pigro, sono state sottovalutate per la loro capacità anticipatrice. È l’impressione che ho avuto leggendo la raccolta dei saggi - inediti prima di essere raccolti dal Levy Institute (2013) e ora tradotti per la Ediesse - nei quali Minsky affronta, negli anni sessanta e settanta, il problema delle politiche di contrasto della povertà adottate dalle amministrazioni statunitensi (H.P. Minsky, Combattere la povertà. Lavoro non assistenza, Roma: Ediesse, 2014, p.259, € 15). Il libro si avvale di un saggio di Riccardo Bellofiore e Laura Pennacchi - che ne hanno promosso e curato l’edizione italiana – nel quale, più che attualizzarne le riflessioni, propongono, come indica il titolo del loro contributo (Crisi capitalistica, socializzazione degli investimenti e lotta all’impoverimento), una riflessione sull’attuale situazione di crisi e sul modo di uscirne che non sia quello regressivo prospettato dalle politiche di austerità.

Il pensiero di Minsky, ampiamente ignorato dall’accademia ai tempi dei mercati finanziari efficienti, ha ritrovato dopo lo scoppio della crisi il rilievo che gli era dovuto.

Page 456 of 612