- Details

- Hits: 2144

Craxi, Berlusconi, Renzi. Tre autori del disastro

Eddytoriale 163

Edoardo Salzano

Inseriamo questa volta come eddytoriale il contributo del direttore di eddyburg al prezioso libro, Rottama Italia, inventato e curato da Tomaso Montanari e Sergio Staino, e gratuitamente edito e distribuito da Altreconomia. Rispetto al testo riportato nel libro abbiamo aggiunto alcune note a pie' di pagina

Tutti gli elementi nefasti della controriforma iniziata trent’anni fa sono presenti nel decreto Sblocca Italia. Ho parlato di una controriforma iniziata trent’anni fa. Infatti Matteo Renzi è il prolungatore e completatore di un processo iniziato in Italia tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta. Non è casuale la coincidenza temporale tra quel processo e l’affermazione del dominio di quello che chiamiamo “neoliberismo”, e che Luciano Gallino ha definito “Finanzcapitalismo”. Mentre in Gran Bretagna e negli USA trionfano Margaret Thacher e Donald Regan, mentre Milton Friedman e i Chicago Boys diventano, dopo l’esperienza cilena, i consiglieri dei governi del Primo mondo, in Italia sale al potere Bettino Craxi. E’ l’inizio dell’affermazione di un’ ideologia e una prassi che si riveleranno vincenti. “Meno stato e più mercato”, “via lacci e lacciuoli” , “privato è bello” ne sono gli slogan, proclamati non solo dai “modernizzatori” craxiani ma anche nella sinistra[1].

Tutti gli elementi nefasti della controriforma iniziata trent’anni fa sono presenti nel decreto Sblocca Italia. Ho parlato di una controriforma iniziata trent’anni fa. Infatti Matteo Renzi è il prolungatore e completatore di un processo iniziato in Italia tra la fine degli anni Settanta e l’inizio degli Ottanta. Non è casuale la coincidenza temporale tra quel processo e l’affermazione del dominio di quello che chiamiamo “neoliberismo”, e che Luciano Gallino ha definito “Finanzcapitalismo”. Mentre in Gran Bretagna e negli USA trionfano Margaret Thacher e Donald Regan, mentre Milton Friedman e i Chicago Boys diventano, dopo l’esperienza cilena, i consiglieri dei governi del Primo mondo, in Italia sale al potere Bettino Craxi. E’ l’inizio dell’affermazione di un’ ideologia e una prassi che si riveleranno vincenti. “Meno stato e più mercato”, “via lacci e lacciuoli” , “privato è bello” ne sono gli slogan, proclamati non solo dai “modernizzatori” craxiani ma anche nella sinistra[1].

Tra gli strumenti principali della prassi craxiana ecco apparire, e presto dominare, l’”urbanistica contrattata” (cioè l’assunzione degli interessi immobiliari come motori delle scelte sull’uso del territorio), e la deroga sempre più ampia degli interventi sul territorio dalla logica e dalle regole della pianificazione.

- Details

- Hits: 3382

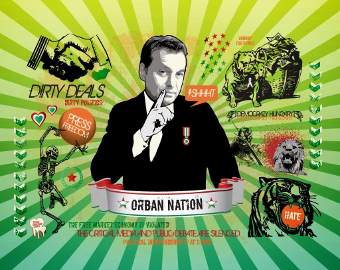

Viktor Orban è bianco o nero? O è grigio?

di Riccardo Achilli

E’ di un certo interesse analizzare la situazione politica interna all’Ungheria del premier Orbán, perché rappresenta un possibile “caso di studio” di Paese che si colloca fuori dall’euro e dalle sue politiche. Un caso di studio che diverrebbe anche attuale, nell’ipotesi in cui le politiche economiche europee non cambiassero, costringendo, per motivi di sopravvivenza, i Paesi più sotto pressione ad uscirne, oppure ad iniziare una linea della disobbedienza sistematica nei confronti dell’Europa.

E’ di un certo interesse analizzare la situazione politica interna all’Ungheria del premier Orbán, perché rappresenta un possibile “caso di studio” di Paese che si colloca fuori dall’euro e dalle sue politiche. Un caso di studio che diverrebbe anche attuale, nell’ipotesi in cui le politiche economiche europee non cambiassero, costringendo, per motivi di sopravvivenza, i Paesi più sotto pressione ad uscirne, oppure ad iniziare una linea della disobbedienza sistematica nei confronti dell’Europa.

E’ anche utile dare una visione oggettiva di Orbán, che rifugga dalle due estremizzazioni: da un lato una sinistra radicale acefala, che è diventata sovranista, e che vede in lui l’Eroe della Lotta di Liberazione dei Liberi Popoli Contro L’Euro, d’altro lato, i media e gli analisti di sistema, che, siccome Orbán sfugge al loro ricettario tecnocratico, lo qualificano come un satrapo da Repubblica centroamericana. Orbán, come vedremo, non corrisponde a nessuna delle due estremizzazioni, collocandosi in un’area grigia, che è importante analizzare in modo il più possibile obiettivo (per quanto evidentemente chi scrive non provi nessuna simpatia nei suoi confronti).

Un caveat: va ovviamente premesso che l’Ungheria ha una serie di specificità che nessun Paese dell’area euro possiede.

- Details

- Hits: 2293

Arriva il Fiscal Compact

La prova del fuoco dell'Unione europea

di Leonardo Mazzei

Cosa è successo in questi giorni tra Parigi, Roma e Berlino? Cosa è successo ieri a Napoli da mandare in tilt il listino di Milano, e non solo? E' successa una cosa semplice, semplice. Da noi da tempo prevista e del resto facilmente immaginabile. In breve: la crisi del mostro eurista sta giungendo ad un punto di svolta, rimettendo giocoforza al centro i diversi interessi nazionali.

Cosa è successo in questi giorni tra Parigi, Roma e Berlino? Cosa è successo ieri a Napoli da mandare in tilt il listino di Milano, e non solo? E' successa una cosa semplice, semplice. Da noi da tempo prevista e del resto facilmente immaginabile. In breve: la crisi del mostro eurista sta giungendo ad un punto di svolta, rimettendo giocoforza al centro i diversi interessi nazionali.

Partiamo innanzitutto dai fatti.

Martedì scorso il governo italiano ha varato la nota di aggiustamento del DEF (Documento di Economia e Finanza), con la quale Renzi ha annunciato di voler riprendere nel 2015 una politica dideficit spending(spesa a debito), rinviando di due anni (al 2017) il pareggio di bilancio strutturale, e sospendendo almeno per il 2015 il percorso previsto dalfiscal compact.

Il giorno dopo è toccato al governo francese, che per bocca del ministro delle Finanze Michel Sapin ha spostato di 3 anni (dal 2014 al 2017) l'obiettivo del 3% nel rapporto deficit/Pil. Una decisione, che insieme a quella italiana, ha suscitato l'immediata reazione della Merkel che ha ribadito la necessità di «rispettare le regole» e gli impegni presi.

- Details

- Hits: 2522

Il sicario e la Grecia

Intervista a John Perkins

Perkins è autore del libro biografico “Confessioni di un sicario dell’economia”, dove racconta la sua decennale esperienza al soldo di multinazionali e governi occidentali come procacciatore di indebitamento e asservimento dei paesi in via di sviluppo.

Perkins è autore del libro biografico “Confessioni di un sicario dell’economia”, dove racconta la sua decennale esperienza al soldo di multinazionali e governi occidentali come procacciatore di indebitamento e asservimento dei paesi in via di sviluppo.

Il giornalista greco Michael Nevradakis lo ha intervistato su Dialogos Radio. L’intervista è disponibile in podcast qui, e trascritta su TruthOut.

A mio parere una buona parte della sua analisi è condivisibile, e in ogni caso la sua testimonianza fotografa uno dei più gravi aspetti del clima culturale che caratterizza il nostro tempo: il prevalere degli interessi delle multinazionali sopra qualunque altra considerazione di benessere delle collettività, con tutte le conseguenze che ciò comporta per la democrazia e l’autodeterminazione dei popoli. È pur vero che la prevaricazione dei potentati economici è una costante della storia moderna, ma oggi il fenomeno della globalizzazione ha conferito alle grandi corporazioni un potere decisivo, che sovrasta e condiziona qualunque altra struttura – quella politica in primo luogo; e mai come oggi questo potere appare inattaccabile e il processo del suo consolidamento irreversibile.

In questo senso, l‘accordo di libero scambio transatlantico TTIP, portato avanti senza alcun serio dibattito e zelantemente ignorato dai media, va visto come un ulteriore e forse decisivo passo verso la definitiva consacrazione del loro potere come nuovo sistema di governo globale.

- Details

- Hits: 2532

Lavoro e diritti: l'insegnamento dell'Internazionale

di Marcello Musto

Il manifesto del 2 ottobre ha recensito, in occasione del 150° anniversario di fondazione dell’Associazione Internazionale dei Lavoratori, il volume curato da Marcello Musto, studioso di Marx e tra i curatori della «Mega2». Il volume che ha per titolo “Prima Internazionale, Indirizzi, Risoluzioni, Discorsi, Documenti”, a cura di Marcello Musto (Donzelli, pp. XVI-256, euro 25), si distingue per due obiettivi, entrambi raggiunti. Una messa a punto della ricerca attuale su questo fondamentale episodio della storia dei mondi del lavoro e una sua riproposizione come esperienza esemplare che ritrova nel presente una nuova attualità. Di Musto pubbliamo un articolo uscito su A l’encontre.

Il 28 settembre del 1864 la sala del St. Martin’s Hall, un edificio situato nel cuore di Londra, era affollatissima. A gremirla erano accorsi circa 2.000 lavoratrici e lavoratori, per ascoltare il comizio di alcuni sindacalisti inglesi e colleghi parigini. Grazie a questa iniziativa nacque il punto di riferimento di tutte le principali organizzazioni del movimento operaio: l’Associazione Internazionale dei Lavoratori.

Il 28 settembre del 1864 la sala del St. Martin’s Hall, un edificio situato nel cuore di Londra, era affollatissima. A gremirla erano accorsi circa 2.000 lavoratrici e lavoratori, per ascoltare il comizio di alcuni sindacalisti inglesi e colleghi parigini. Grazie a questa iniziativa nacque il punto di riferimento di tutte le principali organizzazioni del movimento operaio: l’Associazione Internazionale dei Lavoratori.

In pochi anni, l’Internazionale suscitò passioni in tutta l’Europa. Grazie a essa, il movimento operaio poté comprendere più chiaramente i meccanismi di funzionamento del modo di produzione capitalistico, acquisì maggiore coscienza della propria forza e inventò nuove forme di lotta. Viceversa, nelle classi dominanti, la notizia della fondazione dell’Internazionale provocò orrore. Il pensiero che gli operai reclamassero maggiori diritti e un ruolo attivo nella storia generò ripugnanza nelle classi agiate e furono numerosi i governi che la perseguitarono con tutti i mezzi disponibili.

Le organizzazioni che fondarono l’Internazionale erano molto differenti tra loro. Il suo centro motore iniziale furono le Trade Unions inglesi, che la considerarono come lo strumento più adatto per lottare contro l’importazione della mano d’opera dall’estero, durante gli scioperi.

- Details

- Hits: 2306

Nazione e stato nazionale nell'epoca della sussunzione totalitaria del mondo al capitale

Sebastiano Isaia

La nazione come area di sfruttamento locale (o regionale) da parte di un Capitale privo, sostanzialmente, di attributi nazionali. Lo Stato nazionale come potere locale posto al servizio di una Potenza sociale mondiale: il Capitale, appunto. Alla base di questa concezione insiste il concetto di Capitale come rapporto sociale, e non come cosa, come tecnologia economica posta al servizio della società. Sono questi i concetti, peraltro già altre volte da me trattati, che intendo sviluppare nelle righe che seguono, sperando di introdurre nell’argomentazione nuovi spunti di riflessione intorno a vecchi temi, di offrire nuove prospettive dalle quali approcciarli. Mi scuso per la sintesi di alcuni passaggi storici e logici cui sono stato costretto nel tentativo di rendere quanto più stringato possibile il discorso posto all’attenzione del lettore.

La nazione come area di sfruttamento locale (o regionale) da parte di un Capitale privo, sostanzialmente, di attributi nazionali. Lo Stato nazionale come potere locale posto al servizio di una Potenza sociale mondiale: il Capitale, appunto. Alla base di questa concezione insiste il concetto di Capitale come rapporto sociale, e non come cosa, come tecnologia economica posta al servizio della società. Sono questi i concetti, peraltro già altre volte da me trattati, che intendo sviluppare nelle righe che seguono, sperando di introdurre nell’argomentazione nuovi spunti di riflessione intorno a vecchi temi, di offrire nuove prospettive dalle quali approcciarli. Mi scuso per la sintesi di alcuni passaggi storici e logici cui sono stato costretto nel tentativo di rendere quanto più stringato possibile il discorso posto all’attenzione del lettore.

***

Creare un ambiente favorevole (friendly) agli investimenti del «capitale straniero: di qui,la necessità di «riforme a tutto campo», a «360 gradi», della sempre più decotta Azienda Italia (vedi i pessimi e depressivi dati sull’economia italiana resi noti l’atro ieri dal Ministro Padoan e dal moribondo Cnel).

- Details

- Hits: 5463

Eutanasia del reale

di Rosanna Spadini

Fine dell’empatia comunicativa e inizio della distopia sociale, indotta ad arte dalla meraviglia multimediale dei visual network. Il 1989 è un anno di svolta, è l’anno in cui la società dello spettacolo diventa schiava di se stessa, in cui lo spettacolo viene trasformato in strumento di disperazione e di morte e si rompe quel patto millenario dell’illusione scenica utilizzato fino a quel momento per la promozione culturale della società, ridotta ora a semplice scenografia teatrale. Un teatro che rinnega se stesso, un teatro che uccide.

Fine dell’empatia comunicativa e inizio della distopia sociale, indotta ad arte dalla meraviglia multimediale dei visual network. Il 1989 è un anno di svolta, è l’anno in cui la società dello spettacolo diventa schiava di se stessa, in cui lo spettacolo viene trasformato in strumento di disperazione e di morte e si rompe quel patto millenario dell’illusione scenica utilizzato fino a quel momento per la promozione culturale della società, ridotta ora a semplice scenografia teatrale. Un teatro che rinnega se stesso, un teatro che uccide.

Il senso dell’incertezza della “società liquida” lo si riconosce anche nell’esercizio ossessivo della “navigazione in rete”, dove ci si connette immediatamente con gli altri, ma in realtà con altrettanta facilità ci si disconnette, smantellando con un canc i legami interpersonali che ci disturbano.

Navigazione rischiosa e temeraria, in cui viene consentito all’individuo di essere in un altrove extraterritoriale e slegato dallo spazio fisico del suo corpo e dal tempo della sua coscienza. Lo dice anche Giorgio Agamben, illustre filosofo italiano, che ha sintetizzato in modo magistrale la vicenda di Timisoara e del “falso genocidio” che la polizia di Ceausescu avrebbe provocato appunto nel 1989, anno in cui si manifesta la nascita delle notizie/spettacolo, funzionali al sostegno delle guerre moderne.

- Details

- Hits: 1951

La rivoluzione (colorata) francese

di Piero Pagliani

Gli USA accelerano la deglobalizzazione conflittuale. Cambia tutto. Hollande attacca l'austerity tedesca, ma per riportare l'Europa nell'ovile del TTIP. Ecco lo scenario

Hollande in rotta di collisione con l'austerity della Merkel?

Hollande in rotta di collisione con l'austerity della Merkel?

È una notizia buona o cattiva?

Per certi versi è la riesumazione di alcune delle idee con le quali il socialista francese approdò all'Eliseo nel 2012. All'epoca erano più o meno confezionate così: nei vincoli europei non deve essere conteggiata quella parte di deficit che serve a rilanciare lo sviluppo.

Un programma quindi tenuto in sonno per due anni, nonostante la situazione economica in Francia peggiorasse in termini esponenziali. Ora, evidentemente, qualche cosa è cambiato. Cosa? Molte cose. Per ordine d'importanza, anche se sono tutte interlacciate in modo complicato:

1) Gli USA stanno stringendo i tempi della deglobalizzazione conflittuale. Il golpe nazista a Kiev ha, in questo rispetto, contribuito a isolare la UE, e in primis la Germania, dalla Russia: Fuck the EU! (Victoria Nuland, responsabile per l'Europa della Segreteria di Stato USA).

- Details

- Hits: 2451

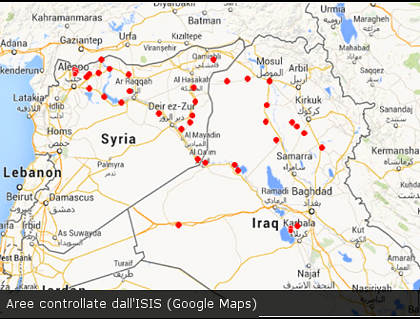

Il Califfato non esiste...

Spigolature geopolitiche (2.0)

di rk

E tutti lo sanno. È il segreto di Pulcinella, il non detto dell’attuale situazione geopolitica in Medio Oriente che è, insieme, quella di un caos inarrestabile ma anche di una leggibilità cristallina. Partiamo dal cuore della questione, per i principianti.

E tutti lo sanno. È il segreto di Pulcinella, il non detto dell’attuale situazione geopolitica in Medio Oriente che è, insieme, quella di un caos inarrestabile ma anche di una leggibilità cristallina. Partiamo dal cuore della questione, per i principianti.

Un anno fa ad Obama non era riuscito il bombardamento aereo della Siria come passaggio decisivo per un regime change a Damasco. Non era riuscito per l’opposizione russa in primis ma anche per il nullo consenso nell’opinione pubblica occidentale. E ne aveva ricevuto la riprovazione al limite dell’insulto da parte della tacita alleanza tra petrolmonarchie e Israele, già scosse dalla sollevazione araba del 2011 prima contenuta e poi rovesciata sì, ma con una certa fatica.

Oggi? Obama sta facendo esattamente quello che non gli era riuscito allora: bombarda il territorio siriano distruggendone il residuo di infrastrutture e soprattutto stringendo come un avvoltoio il cerchio intorno al vero obiettivo, il regime di Assad. E lo fa non solo con l’appoggio militare-logistico dei suddetti ma anche con il consenso o l’acquiescenza passiva del pubblico occidentale bombardato anche lui dalla caterva di news incontrollabili intorno al rinnovato refrain della guerra al terrorismo.

- Details

- Hits: 3498

Postdemocrazia e responsabilità della sinistra italiana

Nicola Tanno intervista Stefano G. Azzarà

La crisi della democrazia italiana? Colpa della sinistra. Berlusconi? Solo l'interprete. Renzi? Ciò che D'Alema ha sempre sognato di essere. Un saggio politico e filosofico, che recupera la lotta di classe e va all'attacco dei postmodernisti di destra e di sinistra

È uscito da qualche settimana per Imprimatur Democrazia Cercasi. Dalla caduta del Muro a Renzi: sconfitta e mutazione della sinistra, bonapartismo postmoderno e impotenza della filosofia in Italia di Stefano G. Azzarà. Si tratta di un’analisi che cerca nella storia (e negli errori) del Pci le radici del renzismo e che riabilita il percorso politico e culturale del ’900. Con Azzarà, allievo di Domenico Losurdo e profondo conoscitore di Nietzsche e del pensiero conservatore, abbiamo parlato del suo lavoro concentrandoci sulla parte più politica, inerente alla crisi della democrazia e della rappresentanza.

È uscito da qualche settimana per Imprimatur Democrazia Cercasi. Dalla caduta del Muro a Renzi: sconfitta e mutazione della sinistra, bonapartismo postmoderno e impotenza della filosofia in Italia di Stefano G. Azzarà. Si tratta di un’analisi che cerca nella storia (e negli errori) del Pci le radici del renzismo e che riabilita il percorso politico e culturale del ’900. Con Azzarà, allievo di Domenico Losurdo e profondo conoscitore di Nietzsche e del pensiero conservatore, abbiamo parlato del suo lavoro concentrandoci sulla parte più politica, inerente alla crisi della democrazia e della rappresentanza.

La crisi della democrazia in Italia – a tuo giudizio – non avviene col “berlusconismo”, anzi critichi la postura di chi ha gridato al fascismo durante gli anni del suo Governo. Scrivi piuttosto che essa prende luogo tra il 1989 – anno della caduta del Muro – e il 1993, quando in Italia prende piede il sistema elettorale maggioritario. In che forme questo avviene e perché il “berlusconismo” è stato solo un fenomeno successivo?

Democrazia moderna è sinonimo di equilibrio relativo nei rapporti di forza politico-sociali. Essa nasce quando, dopo la Seconda guerra mondiale e anche grazie all'organizzazione che erano state capaci di darsi, le classi subalterne acquisiscono una forza tale da conquistare il riconoscimento e di conseguenza l'inclusione nella cittadinanza. Da qui quella grande operazione di redistribuzione della ricchezza e del potere che ha caratterizzato i decenni fino agli anni Settanta.

- Details

- Hits: 2238

Come uscire dalla crisi senza uscire dall’euro

di Enrico Grazzini

"Per rilanciare l’economia lo Stato deve creare nuova moneta – in forma di Certificati di Credito Fiscale – senza passare per le banche e la BCE". La proposta avanzata nel libro “Soluzione per l'euro. 200 Miliardi per rimettere in moto l'economia Italiana” di Marco Cattaneo e Giovanni Zibordi (Hoepli) è forse la più convincente e praticabile finora suggerita. Vediamo perché.

"Per rilanciare l’economia lo Stato deve creare nuova moneta – in forma di Certificati di Credito Fiscale – senza passare per le banche e la BCE". La proposta avanzata nel libro “Soluzione per l'euro. 200 Miliardi per rimettere in moto l'economia Italiana” di Marco Cattaneo e Giovanni Zibordi (Hoepli) è forse la più convincente e praticabile finora suggerita. Vediamo perché.

Come raccogliere l'appello di Luciano Gallino contro la dittatura dell'Unione Europea?1 Come uscire dalla crisi sfuggendo ai diktat della UE e della BCE che controllano la moneta unica e che soffocano la nostra economia?

Non vi è alcun dubbio che la dittatura della UE si esprima soprattutto a livello economico nella forma di dittatura dell'euro. La moneta unica infatti impedisce i riallineamenti competitivi (cioè le svalutazioni monetarie dei paesi deboli e le rivalutazioni della moneta di quelli forti) e quindi provoca crescenti squilibri commerciali e debiti con l'estero. A causa dell'euro i paesi creditori, come la Germania e i paesi dell'area del marco (Olanda, Austria, Finlandia, ecc), possono dettare legge e strangolare economicamente i paesi debitori, i cosiddetti PIIGS (Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna) a cui bisogna aggiungere la Francia.

- Details

- Hits: 2810

A proposito di qualche testo: Anselm Jappe, Jaime Semprun, Robert Kurz

di François Bochet

Per Bordiga, nel socialismo il valore non esisterà più - così come non esisterà la moneta, il salariato, l'impresa, il mercato -, laddove c'è valore, come in Unione Sovietica, non ci può essere socialismo. Anselm Jappe - già autore di un "Guy Debord", apparso nel 2001 - ha scritto un libro ambizioso ed interessante, "Le avventure della merce. Per una nuova critica del valore", Denoêl, 2003; dove fa una distinzione fra un Marx essoterico partigiano dei Lumi e di una società industriale diretta dal proletariato - un Marx che si interessa ai problemi contingenti, politici, alla lotta di classe e al movimento del proletariato, quello del Manifesto e della Critica al Programma di Gotha - ed un Marx esoterico, quello del Contributo alla Critica dell'Economia politica, dei Grundrisse, dell'Urtext, del VI capitolo inedito del Capitale e dei quattro libri dello stesso Capitale, un Marx che si pone il problema del capitale, della sua definizione, della sua origine, del suo divenire e del suo superamento nel comunismo e nella comunità. Scrive Jappe (pag.11) che il pensiero di Marx è servito a modernizzare il capitale - cosa innegabile - e che i marxisti tradizionali si sono posti solo il problema della ripartizione del denaro, della merce e del valore senza metterli in discussione in quanto tali. Per Jappe il movimento rivoluzionario avrebbe perciò accettato valore, salario, merci, denaro, lavoro, feticismo, ecc. - cosa che è insieme falsa e vera - e lui, Jappe, si propone di "ricostruire la critica marxiana del valore in modo abbastanza (?) preciso" (pagina 15). Rimprovera giustamente a Rubel di avere edulcorato il linguaggio hegeliano di Marx, nella sua edizione delle opere di quest'autore, e di avere chiamato opere "economiche" delle opere "anti-economiche" (molto tempo fa, Paul Mattick aveva fatto la stessa critica al "Trattato di economia marxista" di Ernest Mandel).

Per Bordiga, nel socialismo il valore non esisterà più - così come non esisterà la moneta, il salariato, l'impresa, il mercato -, laddove c'è valore, come in Unione Sovietica, non ci può essere socialismo. Anselm Jappe - già autore di un "Guy Debord", apparso nel 2001 - ha scritto un libro ambizioso ed interessante, "Le avventure della merce. Per una nuova critica del valore", Denoêl, 2003; dove fa una distinzione fra un Marx essoterico partigiano dei Lumi e di una società industriale diretta dal proletariato - un Marx che si interessa ai problemi contingenti, politici, alla lotta di classe e al movimento del proletariato, quello del Manifesto e della Critica al Programma di Gotha - ed un Marx esoterico, quello del Contributo alla Critica dell'Economia politica, dei Grundrisse, dell'Urtext, del VI capitolo inedito del Capitale e dei quattro libri dello stesso Capitale, un Marx che si pone il problema del capitale, della sua definizione, della sua origine, del suo divenire e del suo superamento nel comunismo e nella comunità. Scrive Jappe (pag.11) che il pensiero di Marx è servito a modernizzare il capitale - cosa innegabile - e che i marxisti tradizionali si sono posti solo il problema della ripartizione del denaro, della merce e del valore senza metterli in discussione in quanto tali. Per Jappe il movimento rivoluzionario avrebbe perciò accettato valore, salario, merci, denaro, lavoro, feticismo, ecc. - cosa che è insieme falsa e vera - e lui, Jappe, si propone di "ricostruire la critica marxiana del valore in modo abbastanza (?) preciso" (pagina 15). Rimprovera giustamente a Rubel di avere edulcorato il linguaggio hegeliano di Marx, nella sua edizione delle opere di quest'autore, e di avere chiamato opere "economiche" delle opere "anti-economiche" (molto tempo fa, Paul Mattick aveva fatto la stessa critica al "Trattato di economia marxista" di Ernest Mandel).

- Details

- Hits: 3633

Lo Statuto dei lavoratori e l’articolo 18

di Francesco Ciafaloni

Il senso della protezione giuridica dei lavoratori stabili

Il senso della protezione giuridica dei lavoratori stabili

Sembra, a leggere molti giornali, che la difesa giuridica dei lavoratori abbia a che fare col posto a vita, con gli inetti e sfaticati; che riguardi pochi privilegiati; che sia un intrigo di cavilli che esclude e costringe alla disoccupazione e alla precarietà giovani e meno giovani. Un residuo dei tempi del boom in cui c’è stato un eccesso di retribuzioni e garanzie che “non possiamo più permetterci”, come si usa dire. L’articolo 18 dello Statuto è diventato il simbolo del rifiuto del nuovo, della rigidità, del “conservatorismo sindacale”. Un simbolo da abbattere – o da difendere. Come fa un giudice a decidere se quel lavoratore è utile o no, se è capace o incapace? è il mercato che deve decidere, si sostiene.

E' utile ricordare che l’articolo 18, nella sua forma originaria, non attenuata, obbliga l’azienda al di sopra della soglia dei 15 dipendenti a reintegrare nel posto di lavoro solo chi sia stato ingiustamente licenziato per la sua fede religiosa, per la sua appartenenza politica o sindacale, perché si è sposato/a, perché è incinta, per motivi razziali, per motivi di genere. L’elenco dei casi è facilmente accessibile nelle prime righe dell’articolo, con la sola fatica, in alcuni casi, di digitare il nome e il numero della legge che li precisa. Se non sono vietati i licenziamenti per questi motivi e non c’è il reintegro diventano parole vuote le norme a difesa della maternità. Diventano vuote per i lavoratori dipendenti le libertà religiose e politiche; diventa vuota la democrazia. Cosa se ne fa una lavoratrice incinta dei mesi di retribuzione in più se perde il lavoro?

- Details

- Hits: 3242

Le rivoluzioni colorate e la Cina da Tienanmen a Hong Kong

Un estratto da La sinistra assente*

Domenico Losurdo

4.1. Un terrorismo dell’indignazione coniugato al passato

4.1. Un terrorismo dell’indignazione coniugato al passato

Oltre che al presente, il terrorismo dell’indignazione può essere coniugato al passato. È possibile per così dire impiccare a un’immagine, vera o falsa e comunque accuratamente e strumentalmente selezionata, un concorrente, un potenziale nemico, un nemico da screditare o, più esattamente, da additare al pubblico ludibrio dell’opinione pubblica internazionale. Nel ricordare ogni anno la tragedia di Piazza Tienanmen, agli inizi di giugno i media occidentali ripropongono immancabilmente il fotogramma del giovane cinese che, disarmato, fronteggia con coraggio un carro armato dell’esercito. Il messaggio che si vuole trasmettere è chiaro: a sfidare la prepotenza e il dispotismo è un combattente della libertà al quale l’Occidente non si stanca di rendere omaggio e che solo in Occidente può trovare la sua patria elettiva.

Ma realmente tutto è così evidente? Realmente non c’è spazio per il dubbio e la sfumatura? Voler riflettere un po’, prima di introiettare e far proprio il messaggio manicheo che viene proposto o che si cerca di imporre, è solo sinonimo di atteggiamento sofistico e di sordità alle ragioni della morale? Il terrorismo dell’immediata percezione e indignazione è in agguato. Chi voglia evitare di cadere in trappola farebbe bene a esitare per un attimo e a porsi alcune domande, prima di giungere a una conclusione non solo frettolosa ma soprattutto imposta prepotentemente dall’esterno.

- Details

- Hits: 2646

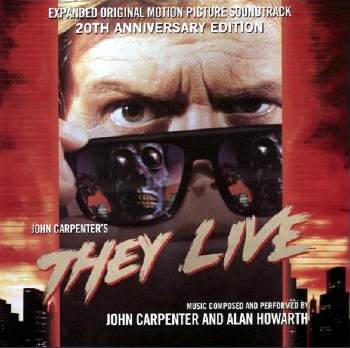

A Krugman servono nuovi occhiali da sole

Fantascienza, ecocidio e cambiamento a basso costo

di Paul Street

Preparatevi a un’invasione aliena

Preparatevi a un’invasione aliena

Soltanto perché uno ha un dottorato, un Premio Nobel, un’importante cattedra a Princeton e una posizione da opinionista regolare sul The New York Times non significa che sia davvero così tanto in gamba.

Prendete il liberale e filodemocratico statunitense di spicco Paul Krugman, benedetto da tutte queste cose. Negli ultimi anni l’amante della fantascienza Krugman ha scherzosamente proposto un’idea interessante per trarre dalla stagnazione l’economia USA: prepararsi a un’invasione aliena.

Nel 2011 Krugman ha parlato alla CNN di un episodio della serie “Ai confini della realtà” in cui “scienziati fingono una minaccia aliena per realizzare la pace mondiale”, aggiungendo che “questa volta … ne abbiamo bisogno … per ottenere un qualche stimolo fiscale”.

“Se … guardiamo a che cosa ci ha tirato fuori dalla Grande Depressione”, ha detto Krugman nel 2012, “è stato l’ingresso dell’Europa nella seconda guerra mondiale e l’armamento degli Stati Uniti … Dunque se potessimo ottenere qualcosa che inducesse il governo al dire: ‘Oh, lasciate perdere tutte quelle questioni di bilancio; spendiamo, semplicemente, e produciamo un sacco di roba’ … la mia finta minaccia degli alieni spaziali è l’altro percorso”, ha detto Krugman davanti a un pubblico divertito. “Ho proposto questa”.

- Details

- Hits: 3420

Quel capitale pericoloso: tutte le formule di Piketty

Giorgio Gattei

1. Se si fa tanto di arrivare alla fine del Capitale nel XXI secolo (Bompiani, 2014, ma le indicazioni bibliografiche del testo sono dall’edizione inglese) di Thomas Piketty il godimento è assicurato – però che fatica! S’imparano tante cose, tranne forse l’impianto analitico che le regge, che può sfuggire al lettore sommerso com’è da una quantità di grafici e tabelle. Eppure quell’impianto teorico è ben presente a partire dalla conclusione teorica che dice che, quando il tasso di rendimento del capitale (al netto delle tasse) supera il saggio di crescita del reddito, le diseguaglianze economiche aumentano fino a poter risultare «incompatibili con i valori meritocratici e i principi di giustizia sociale su cui si fondano le moderne società democratiche» (p. 26). Infatti, quando «l’imprenditore tende inevitabilmente a diventare un rentier sempre più dominante su coloro che non posseggono altro che il proprio lavoro, il capitale si riproduce più velocemente dell’aumento della produzione e il passato divora il futuro» (p. 571).

1. Se si fa tanto di arrivare alla fine del Capitale nel XXI secolo (Bompiani, 2014, ma le indicazioni bibliografiche del testo sono dall’edizione inglese) di Thomas Piketty il godimento è assicurato – però che fatica! S’imparano tante cose, tranne forse l’impianto analitico che le regge, che può sfuggire al lettore sommerso com’è da una quantità di grafici e tabelle. Eppure quell’impianto teorico è ben presente a partire dalla conclusione teorica che dice che, quando il tasso di rendimento del capitale (al netto delle tasse) supera il saggio di crescita del reddito, le diseguaglianze economiche aumentano fino a poter risultare «incompatibili con i valori meritocratici e i principi di giustizia sociale su cui si fondano le moderne società democratiche» (p. 26). Infatti, quando «l’imprenditore tende inevitabilmente a diventare un rentier sempre più dominante su coloro che non posseggono altro che il proprio lavoro, il capitale si riproduce più velocemente dell’aumento della produzione e il passato divora il futuro» (p. 571).

Ora questa «contraddizione centrale del capitalismo: r > g» (p. 571), che sta «alla base di una società di rentier» (p. 564), si è mantenuta per tutto il Sette e Ottocento e fino al 1913 (a che serve, come fa l’autore, cominciare dall’anno zero d.C.?), salvo però franare sotto l’urto delle due guerre mondiali e di una Unione Sovietica vista quale concreto competitor rispetto al capitalismo. Fu allora che vennero introdotte politiche economiche di welfare e redistribuzione della ricchezza che portarono a (r < g), ma è stata una parentesi nella storia economica (cfr. fig. a p. 356) perché, non appena scomparsa l’URSS, è ritornato trionfante (r > g) con tendenza del differenziale a crescere illimitatamente anche nel XXI secolo. Ma dove la causa della diseguaglianza tra r e g? Secondo Piketty bisogna partire dal rapporto del capitale sul reddito:

- Details

- Hits: 2262

La deflazione dei diritti e la rottamazione del dizionario politico

di Lelio Demichelis

Facciamo un gioco: se la deflazione – come dicono i manuali di economia – è quella fase di contrazione o di stagnazione o di sviluppo nettamente inferiore al normale, della produzione e del reddito, allora oggi (ma in progressione crescente a partire dai primi anni ’80 del ‘900)siamo in piena deflazione politica, civile e sociale. I diritti sociali si contraggono in nome della competitività; la democrazia ristagna sotto il mantra delle larghe intese e della coesione nazionale e del ‘lo impongono i mercati’; i diritti politici e civili sono progressivamente compromessi.

Facciamo un gioco: se la deflazione – come dicono i manuali di economia – è quella fase di contrazione o di stagnazione o di sviluppo nettamente inferiore al normale, della produzione e del reddito, allora oggi (ma in progressione crescente a partire dai primi anni ’80 del ‘900)siamo in piena deflazione politica, civile e sociale. I diritti sociali si contraggono in nome della competitività; la democrazia ristagna sotto il mantra delle larghe intese e della coesione nazionale e del ‘lo impongono i mercati’; i diritti politici e civili sono progressivamente compromessi.

Deflazione. E non recessione. Perché la deflazione – rispetto alla recessione – viene determinata anche dai comportamenti della politica, che appunto producono (consapevolmente o per la reiterazione di un errore) un arresto dello sviluppo. E se questa fase di crisi economica in Europa è l’effetto delle politiche di austerità di questi ultimi anni – politiche lapalissianamente surreali ma in realtà adottate e perseguite con ostinazione in nome della prosecuzione con altri mezzi di quell’ideologia neoliberista che ha portato il mondo (e soprattutto l’Europa) allo sfascio ma che resta saldamente al potere – ebbene era evidente da subito che questa fase sarebbe stata anche l’occasione ulteriore (un’occasione ghiotta, da non perdere) per accentuare ancora di più lo smantellamento dello stato sociale nato nel secondo dopoguerra e per de-democratizzare il capitalismo (ovvero per far regredire il sistema rispetto alla sua fase di democratizzazione avvenuta in quelli che si definiscono come i gloriosi trent’anni).

- Details

- Hits: 3453

La riscossa dei tecnoentusiasti del Web

Alcune riflessioni critiche

di Carlo Formenti

Nel 2011 pubblicai un saggio1 nel quale sostenevo la tesi secondo cui la Nuova Economia si fonda sullo sfruttamento del lavoro gratuito di miliardi di utenti della Rete. Un lavoro che innescò meno polemiche di quanto mi aspettassi, perché, evidentemente, avevo sfondato una porta aperta. Infatti oggi quella tesi è ampiamente condivisa, benché se ne traggano conseguenze divergenti sul piano economico, politico e ideologico. Uno dei paragrafi del terzo capitolo si intitolava I guru pentiti rileggono McLuhan e analizzava, fra gli altri, il pensiero di Nicholas Carr, Jaron Lanier e Sherry Turkle, tre autori che, già ardenti fautori della rivoluzione digitale, avevano successivamente maturato una visione più critica degli effetti di Internet su economia, società e cultura.

Nel 2011 pubblicai un saggio1 nel quale sostenevo la tesi secondo cui la Nuova Economia si fonda sullo sfruttamento del lavoro gratuito di miliardi di utenti della Rete. Un lavoro che innescò meno polemiche di quanto mi aspettassi, perché, evidentemente, avevo sfondato una porta aperta. Infatti oggi quella tesi è ampiamente condivisa, benché se ne traggano conseguenze divergenti sul piano economico, politico e ideologico. Uno dei paragrafi del terzo capitolo si intitolava I guru pentiti rileggono McLuhan e analizzava, fra gli altri, il pensiero di Nicholas Carr, Jaron Lanier e Sherry Turkle, tre autori che, già ardenti fautori della rivoluzione digitale, avevano successivamente maturato una visione più critica degli effetti di Internet su economia, società e cultura.

Oggi i motivi per riflettere sugli effetti indesiderati delle nuove tecnologie sono aumentati esponenzialmente: basti pensare alla messa in opera di quella gigantesca macchina di spionaggio globale di cui siamo venuti a conoscenza grazie all’ex contractor nella Nsa, Edgar Snowden. Tuttavia i pentimenti non sono aumentati; al contrario: fatta eccezione per alcuni casi, come quello di Evgenij Morozov, che ha il merito di avere demolito le tesi che esaltano il ruolo “democratizzante” della Rete, siamo di fronte a una riscossa dei tecnoentusiasti.

- Details

- Hits: 4551

La bella mente e la gelida manina. Strategie competitive e strategie cooperative. Capitalismo vs comunismo

di Antiper

John Nash è divenuto noto al grande pubblico per essere stato impersonato da Russell Crowe nel film A beautiful mind che racconta la sua vita e la sua sofferenza psichica; Nash, afflitto per molti anni da schizofrenia paranoide, internato, sottoposto ad elettroshock, è stato a lungo convinto di lavorare per la CIA alla decifrazione di messaggi in codice dei sovietici. Un particolare significativo, questo, che parla di un uomo che pensava di aiutare il proprio paese a combattere i comunisti. Eppure, proprio le sue intuizioni a proposito della Teoria dei giochi (che gli sono valse il Premio Nobel per l'Economia nel 1994) possono essere considerate, da un certo punto di vista, un formidabile argomento a favore del comunismo.

John Nash è divenuto noto al grande pubblico per essere stato impersonato da Russell Crowe nel film A beautiful mind che racconta la sua vita e la sua sofferenza psichica; Nash, afflitto per molti anni da schizofrenia paranoide, internato, sottoposto ad elettroshock, è stato a lungo convinto di lavorare per la CIA alla decifrazione di messaggi in codice dei sovietici. Un particolare significativo, questo, che parla di un uomo che pensava di aiutare il proprio paese a combattere i comunisti. Eppure, proprio le sue intuizioni a proposito della Teoria dei giochi (che gli sono valse il Premio Nobel per l'Economia nel 1994) possono essere considerate, da un certo punto di vista, un formidabile argomento a favore del comunismo.

Nel film, mentre è al pub con gli amici, Nash espone la sua idea su quale dovrebbe essere la strategia da adottare per fare la corte alle ragazze:

“Adam Smith va rivisto! ...Se tutti ci proviamo con la bionda, ci blocchiamo a vicenda. E alla fine... nessuno di noi se la prende. Allora ci proviamo con le sue amiche, e tutte loro ci voltano le spalle, perché a nessuno piace essere un ripiego. Ma se invece nessuno ci prova con la bionda, non ci ostacoliamo a vicenda, e non offendiamo le altre ragazze. È l'unico modo per vincere. ...L'unico modo per tutti di scopare! ...Adam Smith ha detto che il miglior risultato si ottiene quando ogni componente del gruppo fa ciò che è meglio per sé, giusto? Incompleto. Incompleto! Perché il miglior risultato si ottiene... quando ogni componente del gruppo farà ciò che è meglio per sé, e per il gruppo! Dinamiche dominanti, signori. Dinamiche dominanti! Adam Smith... si sbagliava!” [1]

- Details

- Hits: 1944

La vertigine neoliberista

Il datore di lavoro è più uguale del suo dipendente

Umberto Romagnoli

Un’autorevole storiografia attribuisce al diritto del lavoro un ruolo di pedagogia di massa sostenendo, non a torto, che avrebbe educato moltitudini di artigiani spiazzati dall’avvento della grande manifattura, e di contadini non più del tutto contadini, all’idea che la cosa più giudiziosa che si potesse fare era quella di smetterla di rincorrere il sentimento di giustizia offeso dalle forme di dipendenza imposte dal capitalismo moderno all’interno di luoghi di produzione estranei agli schemi cognitivi sedimentati nella memoria collettiva delle precedenti generazioni.

Un’autorevole storiografia attribuisce al diritto del lavoro un ruolo di pedagogia di massa sostenendo, non a torto, che avrebbe educato moltitudini di artigiani spiazzati dall’avvento della grande manifattura, e di contadini non più del tutto contadini, all’idea che la cosa più giudiziosa che si potesse fare era quella di smetterla di rincorrere il sentimento di giustizia offeso dalle forme di dipendenza imposte dal capitalismo moderno all’interno di luoghi di produzione estranei agli schemi cognitivi sedimentati nella memoria collettiva delle precedenti generazioni.

Piuttosto, conveniva inventarsi il modo di attrezzarsi per lottare contro la diseguaglianza ridicolizzata da George Orwell: rispetto al suo dipendente il datore di lavoro è “più” eguale. Sia nel momento in cui stipula il contratto sia nella fase di esecuzione del rapporto che ne scaturisce. Per questo, l’orizzonte di senso in cui si è sviluppato il diritto del lavoro del ‘900 era segnato dalla condivisione di un’esigenza propria dei più spaesati e riluttanti protagonisti della rivoluzione industriale: quella di attenuare gli effetti della strutturale asimmetria che è all’origine di una supremazia di fatto nemica del principio di eguaglianza caro alla cultura giuridica (non solo) liberal-democratica.

Adesso, invece, i neo-liberisti non possono sentirne parlare senza farsi prendere dalle vertigini.

- Details

- Hits: 2615

Usa al bivio

di Maurizio Sgroi

La ripresa inconcludente

La ripresa inconcludente

Negli anni ’30 del secolo scorso gli Usa inventarono il New Deal per uscire dalla Grande Depressione. Negli anni ’10 del nostro secolo, quale sarà la risposta degli Usa alla Grande Recessione iniziata nel 2008? La risposta a questa domanda, attesa da tutto il mondo, servirà a comprendere sul quali strade si incamminerà la resa dei conti ormai imminente fra i grandi creditori e i grandi debitori, appartenendo gi Usa a quest’ultimi.

Finora l’unica voce che ha parlato chiaro è stata quella della Fed, che ha quadruplicato il suo bilancio comprando titoli pubblici Usa e obbligazioni basate su mutui immobiliari per abbassare il tasso di interesse, da un lato, e tornare a dare ossigeno al mercato della finanza immobiliare, che poi è stato quello che ha provocato la crisi, dall’altro. Il governo, di suo, ha contribuito mettendo sul piatto una quantità inusitata di fondi per salvare le banche e il sistema finanziario, oltre ad offrire una generosa garanzia pubblica su parte sostanziosa dei mutui concessi e poi sostanzialmente ha lasciato alla Fed il compito di riparare i danni. La speranza era che l’economia, drogata dal credito facile, si rimettesse in piedi da sola.

- Details

- Hits: 3009

L’età della depressione

Joseph Stiglitz

La crisi dell’euro: cause e rimedi. La miscela esplosiva contemporanea: un modello che mescola declino economico e speculazioni della finanza, una produzione ridotta all’osso e controllata dalle grandi imprese, vecchi risparmi familiari che finanziano consumi impoveriti, una società disuguale, frammentata e disorientata

Non ho bisogno spiegare quanto sia drammatica la situazione economica in Europa, e in Italia in particolare. L’Europa è in quella che può definirsi una «triple dip recession», con il reddito che è caduto non una, ma tre volte in pochi anni, una recessione veramente inusuale.

Non ho bisogno spiegare quanto sia drammatica la situazione economica in Europa, e in Italia in particolare. L’Europa è in quella che può definirsi una «triple dip recession», con il reddito che è caduto non una, ma tre volte in pochi anni, una recessione veramente inusuale.

Così l’Europa ha perso la metà di un decennio: in molti paesi il livello del Pil pro capite è inferiore a quello del 2008, prima della crisi; se si estrapola la serie del Pil europeo sulla base del tasso di crescita dei decenni passati, oggi il Pil sarebbe del 17% più alto: l’Europa sta perdendo 2000 miliardi di dollari l’anno rispetto al proprio potenziale di crescita.

Oggi abbiamo a disposizione una grande quantità di dati sull’impatto delle politiche di austerità in Europa. I paesi che hanno adottato le misure più dure, ad esempio chi ha introdotto i maggiori tagli al proprio bilancio pubblico, hanno avuto le performance peggiori.

Non solo in termini di Pil, ma anche in termini di deficit e debito pubblico. Era un esito previsto e prevedibile: se il Pil decresce anche le entrate fiscali si riducono e questo non può far altro che peggiorare la posizione debitoria degli stati.

- Details

- Hits: 2178

Ukr-ISIS Crisis: caos sistemico e caos sistematico

di Piotr

L'Impero è ogni cosa e il suo contrario, un buco nero che tutto inghiotte, dagli ecologisti ai nazisti, dagli islamofobi agli jihadisti. C'è del metodo

Sulla Stampa on-line è stato pubblicato un articolo sui bombardamenti statunitensi in Siria.

Sulla Stampa on-line è stato pubblicato un articolo sui bombardamenti statunitensi in Siria.

L'articolo è anonimo. Peccato, perché non abbiamo modo di chiedere all'autore se ignora le cose, oppure non le capisce o infine se è semplicemente un oscuro redattore di veline preparate altrove.

Analizziamo solo due passaggi e si capirà il perché della nostra curiosità.

«Dopo tre giorni di offensiva in Siria, più di 350 persone (tra cui civili compresi donne e bambini), sono stati uccisi dalle bombe sganciate dalla coalizione arabo-sunnita guidata dagli Stati Uniti e da quelle - assai più note ai siriani - sganciate dai caccia del regime di Damasco. Nella regione di Idlib, i bombardamenti sono stati condotti quasi all'unisono da caccia della coalizione arabo-occidentale e da velivoli militari russi di Damasco».

Notiamo due punti che nell'economia informativa dell'articolo hanno puramente il ruolo di messaggi subliminali.

a) Le bombe sganciate dai caccia del "regime di Damasco" sarebbero "assai più note ai siriani". Sottotesto: A Damasco c'è un dittatore (regime) sanguinario che non fa altro che sganciare bombe sul proprio popolo.

- Details

- Hits: 3436

Quali riforme di struttura per uno sviluppo negli anni 2000?

di Sergio Ferrari

La questione del mancato sviluppo economico dell’Italia in termini di reddito, di qualità del reddito e di corretta distribuzione dello stesso reddito, sembra trovare con il tempo una attenzione crescente rispetto a quella dedicata alla crisi economica internazionale, che pur investe anche il nostro Paese. Questa maggiore attenzione è certamente dovuta all’aggravarsi della situazione della nostra crisi e dalle smentite sul suo superamento ormai puntualmente confermate dai consuntivi statistici con i quali è pur necessario misurarsi. Una questione, questa dei preventivi/consuntivi, che da sola potrebbe sollevare seri dubbi sulle capacità – non solo nazionali – di mettere sotto controllo e correggere le condizioni che regolano lo sviluppo. I dati ben noti sull’andamento dell’occupazione accentuano, ovviamente, la preoccupazione per l’andamento di una prolungata dinamica negativa sul piano sociale della nostra economia. Tuttavia tale attenzione non è ancora arrivata a esprimere una interpretazione politica ed economica alternativa rispetto a quella offerta dagli attuali detentori dell’opinione pubblica, fermi a una concezione “neoliberista”. Una visione dell’economia, in base alla quale il libero mercato sarebbe in grado, se svincolato da ogni ingerenza pubblica, di assicurare il pieno impiego delle risorse disponibili, ivi compreso il lavoro, non in grado di fornire una spiegazione accettabile dell’attuale crisi e, quindi, tanto meno in grado di elaborare una terapia. Ed è così che essa sta ora vivendo una fase di difesa attiva facendosi forte dei pulpiti e delle cattedre da tempo occupate a livello nazionale e internazionale.

La questione del mancato sviluppo economico dell’Italia in termini di reddito, di qualità del reddito e di corretta distribuzione dello stesso reddito, sembra trovare con il tempo una attenzione crescente rispetto a quella dedicata alla crisi economica internazionale, che pur investe anche il nostro Paese. Questa maggiore attenzione è certamente dovuta all’aggravarsi della situazione della nostra crisi e dalle smentite sul suo superamento ormai puntualmente confermate dai consuntivi statistici con i quali è pur necessario misurarsi. Una questione, questa dei preventivi/consuntivi, che da sola potrebbe sollevare seri dubbi sulle capacità – non solo nazionali – di mettere sotto controllo e correggere le condizioni che regolano lo sviluppo. I dati ben noti sull’andamento dell’occupazione accentuano, ovviamente, la preoccupazione per l’andamento di una prolungata dinamica negativa sul piano sociale della nostra economia. Tuttavia tale attenzione non è ancora arrivata a esprimere una interpretazione politica ed economica alternativa rispetto a quella offerta dagli attuali detentori dell’opinione pubblica, fermi a una concezione “neoliberista”. Una visione dell’economia, in base alla quale il libero mercato sarebbe in grado, se svincolato da ogni ingerenza pubblica, di assicurare il pieno impiego delle risorse disponibili, ivi compreso il lavoro, non in grado di fornire una spiegazione accettabile dell’attuale crisi e, quindi, tanto meno in grado di elaborare una terapia. Ed è così che essa sta ora vivendo una fase di difesa attiva facendosi forte dei pulpiti e delle cattedre da tempo occupate a livello nazionale e internazionale.

- Details

- Hits: 2974

La favola dei superprotetti

Flessibilità del lavoro, dualismo e occupazione in Italia

Riccardo Realfonzo

1. Ridurre le tutele non aumenta l’occupazione

1. Ridurre le tutele non aumenta l’occupazione

Il governo intende procedere con il Jobs Act introducendo il contratto unico a tutele crescenti: una nuova tipologia contrattuale che potrebbe semplificare la normativa sul lavoro se si accompagnasse alla cancellazione della selva di contratti a termine e a una revisione degli ammortizzatori sociali. La questione più controversa è se questa nuova riforma debba o meno portare a una riduzione della precarietà del lavoro e, in particolare, se si debbano confermare – una volta che il lavoratore abbia maturato il massimo delle tutele – i livelli di protezione garantiti oggi dal contratto a tempo indeterminato, incluso il principio del reintegro dei lavoratori licenziati senza giusta causa prescritto dall’articolo 18 dello Statuto dei Lavoratori. Esponenti del governo e alcuni studiosi ritengono che l’obbligo di reintegro generi una sorta di superprotezione dei lavoratori a tempo indeterminato, responsabile di accentuare il dualismo del mercato del lavoro italiano, cioè la compresenza di lavoratori superprotetti e lavoratori precari (non protetti), e sia quindi dannoso per gli investimenti e per l’occupazione.

Ma questa tesi suscita forti opposizioni. Proviamo allora a valutare dati alla mano la qualità delle analisi e delle proposte del governo. A questo scopo, facciamo ricorso al famoso database messo a disposizione dall’OCSE per calcolare l’Employment Protection Legislation Index (EPL), che misura il grado diprotezione generale dell’occupazione previsto dall’assetto normativo-istituzionale di ciascun Paese.

Page 461 of 611