La Cina è un paese imperialista? Le implicazioni di una 'classificazione'

di Lorenzo Lodi

Gli sviluppi della pandemia di Covid–19 hanno intensificato il clamore mediatico e accademico relativo allo scontro Stati Uniti-Cina, sulla scia di una retorica che tende a dipingere quest’ultima come una potenza imperialista. Questo termine viene utilizzato soprattutto con intenti propagandistici, volti a demonizzare il gigante asiatico, in quanto attore sempre più aggressivo sul piano geopolitico. Quando invece la definizione viene utilizzata ‘scientificamente’, essa si limita a constatare la crescente influenza economica e diplomatica cinese in Asia e Africa, che fa il paio con l’affermazione della Cina come seconda potenza mondiale per prodotto interno lordo e aspirante rivale degli USA nei settori high-tech (5G, intelligenza artificiale, auto elettrica ecc.). Caratterizzare in maniera approfondita il significato dell’ascesa geopolitica ed economica cinese è però necessario per costruire una strategia rivoluzionaria internazionalista.

Gli sviluppi della pandemia di Covid–19 hanno intensificato il clamore mediatico e accademico relativo allo scontro Stati Uniti-Cina, sulla scia di una retorica che tende a dipingere quest’ultima come una potenza imperialista. Questo termine viene utilizzato soprattutto con intenti propagandistici, volti a demonizzare il gigante asiatico, in quanto attore sempre più aggressivo sul piano geopolitico. Quando invece la definizione viene utilizzata ‘scientificamente’, essa si limita a constatare la crescente influenza economica e diplomatica cinese in Asia e Africa, che fa il paio con l’affermazione della Cina come seconda potenza mondiale per prodotto interno lordo e aspirante rivale degli USA nei settori high-tech (5G, intelligenza artificiale, auto elettrica ecc.). Caratterizzare in maniera approfondita il significato dell’ascesa geopolitica ed economica cinese è però necessario per costruire una strategia rivoluzionaria internazionalista.

* * * *

Introduzione

Scopo di questo articolo non è tanto confrontare la Cina con gli altri attori globali tramite indicatori quantitativi di influenza economica, militare e diplomatica, senza cogliere l’essenza sociale ed economica delle relazioni internazionali. L’obiettivo è invece quello di contribuire al dibattito nella sinistra radicale e nel marxismo attorno ai seguenti quesiti: in che senso si può parlare di imperialismo? La Cina è un paese imperialista? Non si tratta, sia chiaro, di una questione classificatoria: la natura imperialista o meno di un paese non coincide necessariamente con la sua potenza, ma si intreccia con essa definendone le possibilità di sviluppo. Fornire una caratterizzazione precisa della Cina può dunque aiutarci a capire la specificità delle tensioni geo-politiche e di classe che il suo tentativo di scalare le gerarchie mondiali comporta, come cercheremo di argomentare nell’ultimo paragrafo.

A dire il vero, per alcuni la domanda che qui ci poniamo ha in fondo poco senso, rimanendo la Repubblica Popolare (RP) un paese essenzialmente socialista (sebbene con “caratteristiche cinesi”) e dunque per definizione non imperialista (Roberts 2015, Gabriele 2019, Bellamy Foster 2021). Qui, il punto di partenza è invece quello di chi riconosce l’avvenuta restaurazione capitalistica nel gigante asiatico dopo il 1989, quando alla repressione del movimento di Piazza Tienanmen segue un salto qualitativo nel processo di apertura al mercato inaugurato già a fine anni 70 da Deng Xiaoping1 e culminato con l’accesso del paese all’organizzazione mondiale del commercio nel 2001. Prima di tornare alla nostra discussione, crediamo allora valga la pena liquidare brevemente i sostenitori del carattere non-capitalista della Cina, secondo cui la persistente centralità dello Stato e del Partito Comunista (PC) sarebbero in grado di piegare la legge del valore ad esigenze politiche. In effetti, la proprietà del suolo cinese rimane statale, ma l’usufrutto – che dura tra i 50 e i 70 anni – può essere ceduto, ammette Gabriele, sostenitore della natura socialista del settore agricolo cinese. A meno di non confondere i concreti rapporti di produzione con quelli strettamente giuridici, questo dato ci mostra al contrario la sostanziale restaurazione del mercato della terra: è vero infatti che il trasferimento dei terreni avviene sotto l’egida delle autorità locali; tuttavia, oltre ad avere una durata lunghissima, le concessioni finiscono nella maggior parte dei casi in progetti di agribusiness e speculazione immobiliare da parte di privati, mentre il prezzo dei contratti è sostanzialmente determinato dalla legge della domanda e dell’offerta (Tian 2014). L’involucro politico in cui i rapporti agrari sono invischiati non impedisce dunque veri e propri processi di centralizzazione, bersaglio di importanti lotte contadine avvenute nell’ultimo decennio (Chuang Journal 2015). Inoltre, le imprese statali costituiscono i principali poli produttivi del paese, ma non contribuiscono a più del 25% del PIL. Anche in questo caso, sia detto, il punto centrale non è tanto la condizione giuridica delle SOE (State Owned Enterprises), ma il fatto che pur essendo pubbliche esse non rappresentano un’enclave protetta dall’economia internazionale e sono quindi sostanzialmente vincolate alle esigenze di valorizzazione del capitale: non solo le SOE competono direttamente sul mercato mondiale, ma dipendono fortemente dal settore esportatore privato, pari al 30% delle vendite totali del settore statale. Infine, il controllo pubblico del sistema finanziario e la forte presa del PC sul settore privato non sono sufficienti a evitare che la legge del valore, quindi la tendenza alla sovrapproduzione, domini il processo economico. Lo mostra la sovracapacità successiva alla crisi del 2009, tamponata con un’enorme impennata del debito privato e pubblico, trainato da investimenti keynesiani in enormi progetti infrastrutturali (Minqi 2016, Rolf 2021; vedremo, sia detto brevemente, se il recente crack della banca d’investimento Evergrande segnali l’esaurimento di questo modello). Parallelamente, si sviluppa la tendenza a cercare all’esterno canali di assorbimento del capitale in eccesso; questo il senso della ‘Via della Seta’ e della crescente penetrazione del capitale cinese nel terzo mondo, soprattutto in Africa, per mezzo di prestiti volti a garantire appalti miliardari alle proprie aziende di riferimento (Rolf 2021). Se dunque è vero – seguendo Hobson (1976), Luxemburg (1913) e Lenin (1916) – che l’imperialismo coincide con la tendenza da parte di una formazione sociale capitalistica a risolvere le sue contraddizioni economiche interne con la proiezione verso l’esterno, la Cina opera certamente in maniera imperialista. Per Lenin, tuttavia, l’imperialismo non è direttamente l’attributo di un paese, ma una fase dello sviluppo capitalistico e una realtà politico-economica che coincidono con la spartizione del mondo da parte di un pugno di imprese monopolistiche tramite l’esportazione di capitale (Lenin 1916). Secondo alcuni autori e tendenze che si richiamano al marxismo rivoluzionario (come l’International Socialist Review, Red Flag e Specter Magazine; rimanendo in Italia SCR – Tendenza Marxista Internazionale – e Sinistra Anticapitalista – IV Internazionale mandelista), l’impressionante sviluppo delle multinazionali che fanno capo a Pechino, e la crescita degli FDI provenienti dalla Cina, ne proverebbero il carattere imperialista anche in base a questo criterio. Tale lettura – crediamo – ha importanti elementi di verità, ma è in fondo unilaterale come cercheremo di argomentare. L’impostazione del leader bolscevico è infatti ancora attuale nei suoi tratti generali, ma va aggiornata nel suo contenuto concreto; pena tradirne lo spirito, solo per rimanere fedeli alla lettera di affermazioni vecchie oltre un secolo.

Limiti e contraddizioni dell’ascesa cinese

La struttura dei grandi gruppi capitalistici e la forma specifica attraverso cui essi dominano l’economia globale è cambiata in maniera significativa rispetto al tempo in cui scriveva Lenin. All’epoca, infatti, i cosiddetti “monopoli” erano ancora fortemente dipendenti dal mercato interno, pur cominciando ad acquisire una crescente proiezione internazionale sul piano dei flussi finanziari. Si trattava inoltre di imprese verticalmente integrate che producevano essenzialmente prodotti finiti entro il territorio nazionale, mentre lo scopo principale degli investimenti esteri era l’approvvigionamento di materie prime a basso costo dalle colonie. A partire dagli anni 80, con la modularizzazione della produzione, i decrescenti tassi di profitto dei settori maturi nei paesi centrali e la liberalizzazione dei flussi di merci e capitali, gli investimenti esteri sono diretti soprattutto a sfruttare le differenze di costo della forza lavoro tra paesi per costruire filiere produttive transnazionali (Smith 2016). Questo aggettivo, sia chiaro, non designa l’emancipazione dei principali gruppi capitalistici dai rispettivi sistemi politico-economici nazionali, da cui le grandi corporation continuano a dipendere per la protezione diplomatico-militare e in cui mantengono le loro attività nevralgiche (direzione, produzioni specializzate, ricerca e sviluppo ecc.). Transnazionale è però ormai l’orizzonte – in termini di mercato e articolazione della divisione del lavoro – degli attori che dominano l’attuale configurazione del capitalismo. Va da sé che per valutare la maturità imperialista di una formazione statale non è sufficiente interrogare i dati sulla dimensione delle principali imprese, ma bisogna cercare di comprendere se si tratta di entità la cui proiezione è realmente globale.

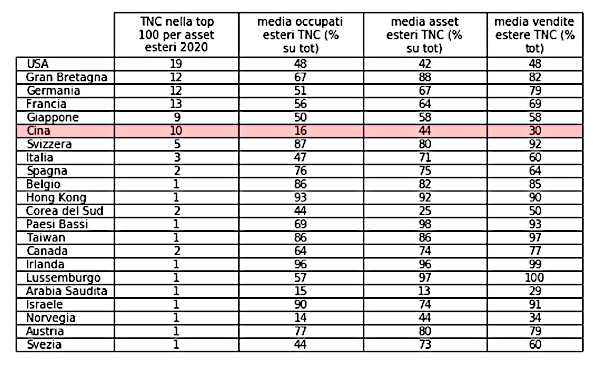

Figura 1 Ranking paesi per asset esteri complessivi delle principali TNC, fonte: calcolo dell’autore, dati UNCTAD

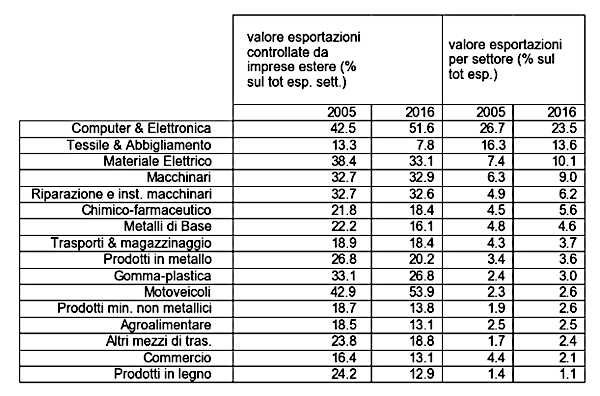

Come si vede dalla fig 1, la Cina annovera ben 10 imprese nelle prime 100 per asset esteri detenuti, mentre è sesta per ammontare in valore di questi asset. Tuttavia, gli occupati esteri delle maggiori multinazionali cinesi sono solo una piccola percentuale di quelli nazionali (in media il 16%), segno dell’orientamento ancora prevalentemente domestico dei grandi gruppi legati a Pechino (diversamente da quelli afferenti ai centri imperialisti tradizionali). Se è vero che la classifica dell’UNCTAD annovera colossi transnazionali emergenti come la produttrice di cellulari Huawei, la maggior parte delle imprese considerate sono aziende di stato attive nella chimica, nei metalli di base, nelle costruzioni e nell’energia, il cui focus è prevalentemente il mercato interno. In effetti, questi elementi sembrano cozzare con i dati complessivi sugli investimenti esteri cinesi, i quali hanno ormai superato quelli in entrata. Tuttavia, come sottolinea Minqi Li, ancora nel 2018 il 78% degli asset asiatici dalla RP (a loro volta il 63% del totale) è allocato a Hong Kong, Macao, Taiwan e Singapore: un trucco utilizzato dagli imprenditori cinesi per ottenere agevolazioni fiscali sugli investimenti esteri (facendo figurare come tale il rimpatrio dei capitali) piuttosto che per sfruttare forza-lavoro locale, come invece fanno le grandi imprese occidentali e giapponesi nelle zone costiere del Dragone (Minqi 2021). La crescita dei grandi gruppi transnazionali con base in Cina va dunque soppesata anche con l’ingente influenza delle aziende estere nel commercio internazionale del paese. Fig. 2 mostra la quota delle esportazioni cinesi in mano a imprese non-nazionali, in particolare nel settore elettronico e dei computer, che ammonta da solo al 23% dell’export totale del 2016 e in cui il controllo straniero è pari al 51% (anche se il dato reale potrebbe essere più vicino al 30/40% – al netto delle esportazioni di imprese de facto cinesi, ma con base a Hong Kong, Macao, Taiwan e Singapore; Loveley & Huang 2018). Importantissimo è poi il peso delle multinazionali straniere anche nell’automobilistico (53%), un’industria che ha ancora un’importanza modesta nelle esportazioni cinesi, ma che è centrale per acquisire lo status di potenza imperialista, data la sua rilevanza nelle dinamiche dell’innovazione.

Figura 2 calcolo dell’autore, dati ICIO – AMNE OECD

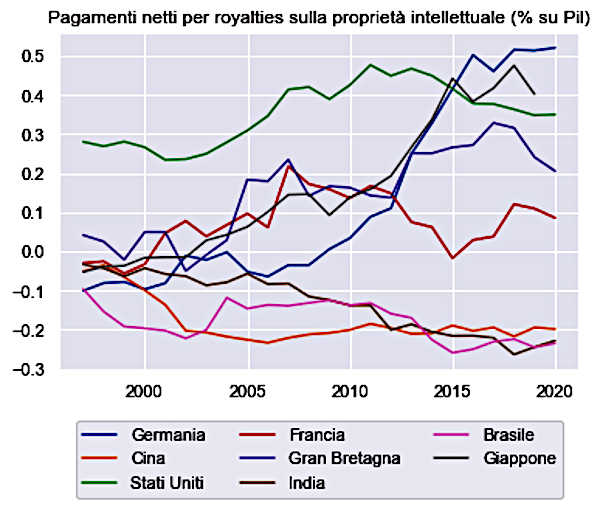

Un altro elemento fondamentale per rendersi conto della posizione di un paese nelle gerarchie del capitalismo mondiale è infatti il controllo sulla tecnologia e i marchi: è grazie a questo monopolio – difeso politicamente dai trattati sulla proprietà intellettuale (TRIPS) – che le multinazionali dei paesi imperialisti riescono a dettare prezzi e condizioni di lavoro, non solo alle sussidiarie dirette, ma anche a una miriade di imprese ‘indipendenti’ che partecipano come fornitrici subordinate nelle catene globali del valore. Su questo piano il ‘Dragone’ sta facendo progressi impressionanti: da alcuni anni a questa parte, infatti, si tratta del paese che deposita più brevetti al mondo, mentre le multinazionali cinesi sono le seconde più rappresentate nella classifica Reuters-Thompson sui ‘leader tecnologici mondiali’. Per quanto riguarda il primo aspetto, bisogna però notare come solo il 4% delle ‘patent’ depositate da università e centri di ricerca cinesi (quasi il 40% del totale) si traducono effettivamente in nuovi processi produttivi, contro il 45% dell’accademia USA (He 2021). Inoltre, i dati sulla crescita del potenziale innovativo cinese non fotografano necessariamente la posizione di Pechino nelle gerarchie tecnologiche mondiali. Guardando i flussi di pagamento delle royalties su brevetti, marchi registrati ecc., appare come la Cina sia un importatore netto di proprietà intellettuali (mentre i centri imperialisti tradizionali sono esportatori), segno della persistente dipendenza del paese dalla tecnologia e dalle reti di marketing delle economie più avanzate, alla stregua di paesi più periferici come India e Brasile.

Figura 3 calcolo dell’autore, dati World Bank

Tutti gli aspetti che abbiamo evidenziato fin qui sono cruciali per collocare la Cina nelle dimensioni strutturali che qualificano l’imperialismo contemporaneo. Rimane da vedere se essi sono associati a una posizione di paese “sfruttato” – o di paese “sfruttatore”. Tale elemento è decisivo per completare la caratterizzazione di una compagine economico-statale in quanto imperialista o dominata, come lo stesso Lenin (1916) segnalava, anche se concentrandosi sui trasferimenti di rendita finanziaria tra centro e periferia, più che sui meccanismi profondi della produzione e distribuzione del plusvalore su scala internazionale. Il punto di partenza teorico per affrontare scientificamente la questione è il riconoscimento del fatto che il sistema dei prezzi relativi – quindi i dati monetari sul PIL, il commercio estero ecc. – non riflette il valore effettivamente prodotto (determinato dal tempo di lavoro socialmente necessario incorporato nelle merci), ma come esso viene distribuito tra le singole unità produttive, che siano imprese o sistemi economici nazionali; solo a livello aggregato c’è infatti una corrispondenza tra valori e prezzi. Questa la logica di fondo a cui conduce la teoria economica di Marx (1971), sulla cui base sono stati sviluppati nel secondo dopoguerra i modelli marxisti di “scambio ineguale” (Emmanuel 1971, Amin 1977, Ricci 2021)2, secondo i quali le asimmetrie tecnologiche e politico-economiche tra paesi imperialisti e subordinati dettano un trasferimento di surplus dai secondi verso i primi. In questo solco, i paesi che dominano i settori ad elevato capitale organico (che spesso coincidono con quelli più tecnologici) beneficiano di una quasi-rendita di monopolio e possono vendere i loro prodotti a prezzi più alti del loro valore. Nei paesi periferici, di contro, i capitalisti possono vedere il proprio capitale remunerato adeguatamente – nonostante la posizione subordinata nell’economia mondiale – vendendo le merci al di sotto del loro valore grazie al super-sfruttamento della forza lavoro. Inoltre, la maggiore produttività dei centri imperialisti rispetto alla periferia comporta squilibri nella bilancia dei pagamenti e una sotto-valutazione del tasso di cambio – quindi delle merci esportate – dei secondi, da cui deriva un ulteriore meccanismo di scambio ineguale. A livello intuitivo, l’efficacia di un approccio del genere è evidente pensando al fatto che la Cina, pur essendo l’ ‘officina del mondo’ ha un reddito pro-capite che è ancora circa 1\4 di quello dei paesi occidentali. Si pensi, poi alla ‘catena del valore’ dell’Iphone in cui il valore aggiunto appropriato dalla Foxconn – che concretamente realizza il dispositivo – è solo una minima parte di quello del prodotto finito commercializzato dalla Apple, grazie alla possibilità di ridurre all’osso i salari degli operai cinesi (Smith 2016). Infine, sebbene la Cina abbia una bilancia dei pagamenti in attivo rispetto agli Stati Uniti, essa contribuisce alla sopravvalutazione – e al signoraggio internazionale – del dollaro, investendo i surplus commerciali in titoli di Stato USA (Minqi 2021). Come ha recentemente dimostrato Ricci è però possibile apprezzare in maniera precisa a quanto ammonta lo scambio ineguale, e identificare quali sono i paesi espropriati e quelli espropriatori, confrontando il valore monetario dell’ora di lavoro mondiale con quello delle singole economie e tenendo in considerazione le differenze tra i tassi di cambio effettivi e quelli a parità di potere d’acquisto (Ricci 2021)3. La fig. 5 mostra chiaramente come la Cina, diversamente dai paesi occidentali, subisca ancora un trasferimento netto di valore pari al 6% del PIL. Certo, si tratta di un dato che si è ridotto di tre volte nell’ultimo decennio, il tasso più alto tra le regioni in via di sviluppo, a riprova del fatto che come non si può liquidare la RP come paese imperialista, non si può nemmeno attribuirgli una natura periferica o semiperiferica con un’accezione statica.

Figura 4: Peso percentuale sul PIL del trasferimento di valore dai paesi emergenti e periferici. Fonte: Ricci 2021

Cina e “Terzo Mondo” contro l’imperialismo?

Nei paragrafi precedenti abbiamo cercato di mostrare come la Cina sia ancora in larga parte un paese subordinato nelle gerarchie capitalistiche internazionali; a questo punto vogliamo però tornare a enfatizzare che il suo modello di accumulazione non equivale al tentativo di costruzione di un capitalismo nazionale. Al contrario, lo sviluppo cinese si accompagna alla crescita di colossi transnazionali nei settori dell’alta tecnologia e nel tentativo di risolvere verso l’esterno le proprie contraddizioni – in primis la tendenza alla sovrapproduzione – tramite meccanismi tipicamente imperialisti, come gli investimenti esteri nei paesi in via di sviluppo. Assumere una caratterizzazione complessa del Dragone non vuol dire dunque parteggiare per Pechino contro Washington, dato che la crescente proiezione geopolitica del primo non risponde solo a una logica difensiva nei confronti delle mosse del secondo, ma a una dinamica aggressiva intrinsecamente legata al proprio modello di accumulazione. Poiché dunque perfettamente all’interno di logiche capitalistiche ed imperialistiche, rifiutiamo anche l’idea secondo cui l’ascesa cinese migliorerebbe i rapporti di forza tra classi sul piano internazionale, aumentando il margine di manovra dei paesi del ‘sud del mondo’ intenzionati a imbastire progetti di sviluppo indipendente, associati a una crescita numerica e politica del proletariato. Se è vero che le condizioni di prestito offerte da Pechino ai paesi periferici non ricalcano i diktat del Fondo Monetario Internazionale, lo è altrettanto che essi sono essenzialmente diretti a costruire infrastrutture volte alla penetrazione delle merci cinesi nei mercati locali e al controllo sull’accesso alle risorse naturali, in competizione – e non stabilendo un modello alternativo – con le potenze imperialiste. Questo, con l’effetto di riprodurre, se non di aggravare l’extra-versione e la dipendenza dall’esportazione di materie prime delle economie coinvolte, ipotecandone lo sviluppo produttivo. Si guardino a tal proposito i dati sull’esportazione di beni manifatturieri dell’Africa sub-sahariania e dell’America Latina, in tendenziale calo rispetto a quelli di minerali e derrate tropicali, negli ultimi 20 anni segnati dall’accesso al WTO e quindi dalla definitiva integrazione della RP nel mercato mondiale. Tale dato ha certamente come causa fondamentale la strategia di dislocazione della produzione in Asia da parte delle multinazionali occidentali, ma è chiaro che l’ascesa della Cina a principale partner commerciale e rilevante fonte di investimenti esteri per il ‘terzo mondo’ ha assecondato la tendenza e al limite peggiorato la situazione.

A mo’ di conclusioni: le implicazioni di una classificazione complessa

Alla luce della nostra analisi appare chiaro come la Cina mantenga caratteristiche che ne fanno un attore sostanzialmente subordinato rispetto al centro del sistema mondiale, anche se il suo sviluppo mostra tratti sempre più marcatamente imperialisti. A che pro, allora, enfatizzare il fatto che la Repubblica Popolare non sia una potenza imperialista tout court? Sul piano politico un approccio del genere ci sembra necessario per distanziarsi da un certo catastrofismo astratto ed evitare un atteggiamento subalterno nei confronti dei media legati al grande capitale euro-nord-americano, interessati ad estremizzare l’entità della ‘minaccia cinese’ nell’ottica di creare un clima di assedio e rafforzare la traballante legittimità delle democrazie occidentali.

la Repubblica Popolare potrebbe infatti sperare di spuntarla in un conflitto mondiale solo riuscendo a spezzare il fronte dei centri imperialisti tradizionali, il quale è però rinvigorito dalla necessità di mantenere la Cina in una condizione semiperiferica. Certo, un’eventuale asse strategico con Mosca – potenza ai margini delle gerarchie imperialistiche, ma non di quelle politico-militari – renderebbe molto difficile a Washington ostacolare un’ulteriore affermazione di Pechino; tuttavia, Cina e Russia hanno interessi confliggenti in Asia centrale (dove la Via della Seta minaccia l’egemonia di Mosca sui paesi dello spazio post-sovietico), mentre le relazioni tra i rispettivi capitali finanziari e industriali sono quasi inesistenti. Inoltre, nemmeno insieme – per ora – le potenze in questione hanno un potenziale bellico paragonabile a quello statunitense e la situazione è pure più sbilanciata tenendo in considerazione la NATO nel suo complesso. Detto questo, è vero che i grandi paesi UE inseriti nell’ “alleanza atlantica” non hanno interessi sempre coincidenti, sia nei loro rapporti reciproci, sia con gli USA (si pensi alle sfumature emerse nel G7 di giugno tra ‘partner europei’ rispetto a come gestire l’attuale scontro con la Cina – che comunque viene assunto come un dato di fatto). Ancora, si ricordi l’‘incidente’ diplomatico tra Washington e Parigi del settembre scorso, dopo il non coinvolgimento della seconda nel sistema di alleanze nel pacifico e il conseguente annullamento da parte dell’Australia di una commessa militare da 56 miliardi).

Pechino non sembra però in grado di poterne approfittare sul piano economico e geo-strategico, al netto della vulgata mediatica che enfatizza il crescente ruolo degli investimenti diretti cinesi in Europa. Si tratta infatti di un fenomeno sopravvalutato, soprattutto nel nostro paese; ma se si guarda lo stock di IDE afferenti a imprese del gigante asiatico in Italia, si vede che sono di gran lunga minori rispetto a quelli degli altri paesi imperialisti.

Tabella 1: IDE in entrata, Italia 2020, fonte ISTAT – rapporto ICE

Alcune operazioni effettivamente rilevanti, come la partecipazione del 30% di Chemchina in Pirelli, a uno sguardo attento, appaiono più come accordi di convenienza contingente, piuttosto che segnali della crescente influenza del capitale con base a Pechino: da un lato Chemchina può appropriarsi di una quota di know how, dall’altro Pirelli – i cui centri manageriali e R&D, nota bene, rimangono a Milano – può aumentare la sua capitalizzazione e la sua capacità di penetrare nel mercato Cinese. Nel frattempo, le grandi famiglie del capitalismo italiano – che rimangono tra gli azionisti principali – sembrano aspettare la prima occasione per tornare protagoniste: è di questa estate l’aumento della quota di Tronchetti Provera dal 10 al 14% delle azioni Pirelli, forse in vista di una cordata con Bombassei (padrone di Brembo, azienda leader nei sistemi frenanti; attualmente al 5%). Tale schema, in cui le aziende cinesi si limitano a una partecipazione azionaria di maggioranza, lasciando una sostanziale autonomia alla controparte, sembra essere frequente, come mostra un recente report sugli investimenti diretti cinesi in UE: anche nel caso dell’acquisizione di Volvo da parte di Geely, i centri direttivi sono rimasti a Stoccolma, mentre è cresciuta la vendita di macchine svedesi in Asia più che di auto cinesi in Europa (Knowerich & Miedtank 2018). Contro ingerenze più esplicite, che mirano a mettere in discussione la leadership tecnologica dell’occidente, i governi delle principali potenze UE si stanno inoltre muovendo per stabilire vincoli sempre più stringenti all’acquisizione di imprese nazionali da parte di investitori cinesi, come attestano i casi presentati nella tabella qui sotto, che si aggiungono all’utilizzo del “golden power” su forniture di aziende high-tech del Gigante Asiatico, implicate nella costruzione della rete 5G (l’ultimo quello di Draghi contro Huawei dello scorso aprile).

Tabella 2: Acquisizioni di aziende europee da parte di gruppi cinesi bloccate dai goveni europei nel 2020-2021 (fonte MERICS e Rodhium Group)

|

Azienda cinese acquirente |

Azienda EU bersaglio |

Settore |

Veto (paese e motivazioni) |

|

Shenzen Investment Holding |

LPE |

Semiconduttori |

Italia, con motivazioni di sicurezza nazionale |

|

FAW |

IVECO |

Automotive |

Italia, alla vendita dello stabilimento di Brescia |

|

CASIC |

ISMIT |

Comunicazioni satellitari, radar |

Germania, a salvaguardia della “sovranità tecnologica” |

|

Zejiang Shuanghuang Transmission Machinery |

Schmiedetechnik Plettenberg, Wertzeugtechn ik Plettenberg, VVP Vermogens-verwaltung Plettenberg |

Automotive |

Germania, mancata soddisfazione dei requisiti sul “monitoraggio degli investimenti” |

|

Vital Materials |

PPM Pure Metals |

Metallurgia |

Germania, azienda implicata in forniture militari |

Se dunque il capitale del Dragone – di Stato o privato – non riesce a sfondare tra i ranghi della grande borghesia europea, esso non riesce nemmeno a fare leva sulle contraddizioni tra quest’ultima e il medio-piccolo capitale, il quale – meno internazionalizzato e concentrato in settori a basso valore aggiunto – è quello che ha maggiormente subito l’apertura della Cina al mercato mondiale negli ultimi decenni. A tal proposito – rimanendo in Italia – è evidente come l’appello alla fedeltà atlantica abbia rappresentato una leva importante – anche se non l’unica, né quella decisiva – per spingere Salvini ad entrare nel governo Draghi, mentre le inclinazioni filo-cinesi di Giuseppe Conte sembra abbiano giocato una parte fondamentale nello spingere Beppe Grillo a mettere un veto sulla consegna in bianco della leadership pentastellata all’avvocato pugliese (ciò mostra, detto en passant, come lungi dal favorire la classe operaia italiana, la crescita cinese favorisca casomai il compattamento di quella dominante).

Come sottolinea Esteban Mercadante (Mercatante 2020), evitare di dare frettolosamente per scontata la natura imperialista della Cina è infine necessario per non perdere di vista lo svolgersi di processi centrali che devono darsi al suo interno prima che essa possa raggiungere la piena maturità in questo senso. A tal proposito, Minqi Li (2021) sostiene che essendo la costruzione di un’aristocrazia operaia una delle caratteristiche fondamentali di un paese imperialista, esistano vincoli strutturali affinché la RP possa diventare tale, essendo impossibile portare il reddito pro-capite cinese a livello occidentale, in una fase in cui il capitalismo manifesta tutti i suoi limiti produttivi ed ecologici. È tuttavia discutibile che l’allargamento del ceto medio possa essere ancora considerato una caratteristica fondamentale dell’imperialismo contemporaneo. Come abbiamo già rilevato, esso si basa sul controllo delle filiere produttive transnazionali tramite il monopolio dei settori più altamente tecnologici, situazione per cui la struttura sociale del centro capitalista tende a polarizzarsi tra una massa di lavoratori scarsamente qualificati a basso reddito, spesso impiegata nei servizi, e una ristretta élite tecno-professionale. In questo solco, il principale ostacolo all’ascesa imperialista cinese non ci sembrano i limiti assoluti del capitalismo, ma il fatto che per scalare le gerarchie tecnologiche mondiali e le catene globali del valore, quindi per passare da ‘officina del mondo’ a centro nevralgico di un nuovo polo dominante del capitalismo transnazionale, la Cina debba concludere un difficile processo di ristrutturazione industriale, il quale a sua volta, comporterebbe un attacco in grande stile alla classe operaia formatasi nell’ultimo trentennio. Tale dinamica è in realtà già in atto, come attesta la riduzione del peso del settore manifatturiero sul pil a vantaggio dei servizi (passato dal 30% del 2010 al 26% odierno; World Bank Data), sintomo sia di un tentativo di upgrading tecnologico che di un’offensiva nei confronti dei lavoratori. Come scrive China Labour Bullettin (2021): “milioni di operai nelle industrie tradizionali sono stati licenziati e molti dei nuovi lavori creati nel settore dei servizi sono insicuri e pagati molto poco”. Poiché dunque l’avanzamento cinese nelle gerarchie imperialiste è un processo tutt’altro che compiuto, dobbiamo aspettarci che questa tendenza prosegua, intensificando il livello dello scontro tra Partito Comunista e salariati cinesi, nelle cui capacità di organizzazione e resistenza risiede in ultima analisi il destino del paese. È allora in costoro, e nella costruzione della solidarietà internazionale della classe operaia, che dobbiamo affidare le nostre speranze affinché la rivalità Usa-Cina non finisca per sfociare in uno scontro dagli esiti catastrofici per l’umanità.

Comments