Che ne è dello Stato?

di Alfio Mastropaolo

Dal racconto del “racket originario” all’analisi del tentativo di governare il disordine da parte dei moderni regimi democratici, Mastropaolo si sofferma sui limiti di un’entità la cui autorità è senza sosta contesa e negoziata

Né monopolio, né ordine

Né monopolio, né ordine

Uscito di scena il marxismo, una questione è stata spesso trascurata. Lo Stato è un’istituzione di dominio, fatta di esseri umani in carne e ossa. Aiutano a riprenderla tre autorevoli scienziati sociali di estrazione tutt’altro che marxista: Charles Tilly, Norbert Elias e Pierre Bourdieu.

Punto di partenza ideale per rileggere questi tre autori è l’incipit a dir poco irriverente di Charles Tilly. «Se il racket costituisce la forma più raffinata di crimine organizzato, allora la minaccia della guerra e la costruzione degli Stati – classiche forme di racket col vantaggio della legittimità – costituiscono il più grande esempio possibile di crimine organizzato». Così esordisce, sulle orme dello stesso Weber e su quelle molto più antiche di Agostino d’Ippona, un brillante saggio contenuto in un volume che nel 1985 reinscriveva lo Stato nell’agenda di ricerca della political science d’oltre oceano, refrattaria, dai primi anni Cinquanta, alla parola e all’argomento.[1]

Raffigurare coloro che le scienze sociali chiamano gli State-builders come imprenditori violenti di successo, protesi a accumulare a spese d’altri ricchezze, territori, popolazione, prestigio, vendendo protezione da minacce da essi stessi suscitate, è molto realistico. Nessuno dei cosiddetti State-builders intendeva edificare lo Stato. Ancor meno nessuno tra loro aveva in mente che ciò che costruivano dovesse essere moderno, altro dalle forme preesistenti d’organizzazione e dominio politici.

Lo Stato è un gruppo sociale, o una fazione, o una coalizione di fazioni, le quali, avendo investito un capitale iniziale, militare, organizzativo, economico e simbolico, l’hanno via via incrementato, istituzionalizzato, diversificando del pari le loro attività. Come ogni fazione che si rispetti, lo Stato ha la sua divisione del lavoro, le sue gerarchie, i suoi antagonismi, i suoi capi e i suoi gregari, i suoi uomini di mano e i suoi uomini di mente, i suoi ortodossi e i suoi eretici. Ma è pur sempre una fazione che, avendo accumulate risorse d’ogni sorta, e avendone suscitate di nuove, se ne è servito – e se ne serve – per orientare, condizionare e prescrivere pensieri e comportamenti dei suoi associati, dei suoi sottoposti e perfino dei suoi rivali.

Gli imprenditori del racket si curavano di alcuni fabbisogni fondamentali dei loro sottoposti, per promuoverne, se non altro, la sopravvivenza. Per le medesime ragioni dovettero rispettare tante consuetudini quante ne violavano, scendere a patti con le autorità religiose e con quelle civili non meno di quanto le reprimevano, addirittura consultare i loro sottoposti. Né, volendo durare nel tempo, il racket poteva permettersi di mostrarsi arbitrario. Sottomise perciò l’esercizio del potere alle regole del diritto, o esse gli furono imposte.

Due fattori storicamente inseparabili hanno consentito alla fazione – o alla coalizione di fazioni – che identifichiamo con lo Stato di riprodursi e durare nel tempo. Per quanto composita sia tale coalizione, e per quanto nel tempo si sia aggiornata nella composizione, nelle finalità, nelle regole e modalità operative, essa è riuscita a mantenere, almeno simbolicamente, una qualche solidarietà. Le interdipendenze tra fazioni non escludono il conflitto, ma, una volta intrecciate, costituiscono una risorsa differenziale rispetto ai concorrenti. Questo è uno dei segreti del successo di quella coalizione di fazioni che chiamiamo lo Stato.

Il secondo motivo di successo consiste nell’idea di Stato, per quanto variamente declinata essa sia. Ogni racket che si rispetti deve pure rivestirsi di simboli, di segni e di parole, che diano dignità alle sue pretese. Pure la mafia dopotutto amava definirsi «onorata società» e i suoi adepti si chiamavano «uomini d’onore». Ecco perché lo Stato si è proclamato garante dell’ordine, della pace, dell’interesse generale, ha a lungo andare promosso i sudditi a cittadini e si è finanche identificato con questi ultimi. Anche nei casi più drammatici di rottura e di avvicendamento delle fazioni costitutive dello Stato, è l’idea di Stato a costituire il principio di continuità. È l’idea che ha permesso alla fazione, o alla coalizione di fazioni, di legittimarsi quali portatrici non già del proprio interesse, ma dell’interesse della collettività: di persuadere i loro sottoposti, ma di persuadere anche se stesse. È la capacità di spacciarsi come monopolio legittimo, come sovranità, come ordine, anzi come l’ordine più conveniente alla collettività, che ha convertito nello Stato una fazione come tante. L’idea dello Stato, che obbliga a pensare lo Stato unitamente al mondo in cui è situato, l’universale opposto al particolare, ha pure costretto lo Stato a fare lo Stato. Parole e simboli svolgono un’azione performativa. Definirsi Stato ha condizionato l’azione dello Stato. Non necessariamente di tutto lo Stato, tenuto conto della sua eterogenea composizione. Ma l’offerta di Stato, proveniente da almeno una parte dei suoi addetti, intrecciata con la domanda di Stato, espressa da almeno una parte dei suoi sottoposti e utenti, è bastata a favorirne la persistenza, a dispetto dei sommovimenti e delle sfide cui è stato perennemente sottoposto.

La storia plurisecolare dello Stato non si riduce pertanto a quella delle fazioni da cui è costituito. Vi concorrono in misura non minore le fazioni concorrenti, che, impiegando le loro risorse di potere, aspirano o a disfare lo Stato, per farsi Stato a loro volta, oppure solo a condizionarlo. Del pari, lo Stato dipende dalla collaborazione, o dalla resistenza – attive, passive, tacite, palesi e via di seguito – dei governati. Cambiano gli attori, cambiano le circostanze, cambiano le modalità di esercizio del potere, anche le relazioni tra governanti e governati cambiano di continuo. In genere, un qualche conglomerato di fazioni si è imposto a qualche altro e ha indossato i panni dello Stato, rivedendo i rapporti con la popolazione.

Con l’andare, lento, del tempo lo Stato è divenuto – non è un particolare trascurabile – più generoso verso la popolazione, ma la traiettoria che esso ha seguito è stata tutt’altro che lineare e molto incerti sono stati, e sono tuttora, i suoi esiti. Il mostro benefico immaginato da Hobbes per stabilire l’ordine è una finzione. Non è un ordine assoluto. È l’ordine che più conviene alle fazioni che di volta in volta assumono le fattezze dello Stato, o che esse sono in grado di stabilire. Non è necessario fare troppi conti per scoprire che la mole di disordine suscitata dallo Stato non è meno imponente dell’ordine che esso ha preteso di stabilire. Per i protagonisti iniziali della vicenda dello Stato, per i principi e per coloro che li attorniavano e coadiuvavano, l’ordine consisteva nella terra e nelle ricchezze di cui si appropriavano, e nella popolazione che riuscivano a sottomettere. Non avevano in mente lo Stato qual è stato successivamente raffigurato, né avevano in mente che fosse moderno, ovvero altra cosa rispetto alle preesistenti forme d’organizzazione politica. Ha avuto successo non solamente perché si è accreditata come principio di ordine – che è una finzione di continuo smascherata –, ma anche perché ha contrastato lo smascheramento della finzione evocando la minaccia del disordine che la sua dissoluzione avrebbe provocato. È un espediente che tuttora funziona e che conferma come lo Stato sia frutto, e movente, tanto del proprio ordine, quanto del proprio disordine e di quello che suscita intorno a sé. Una delle principali attività dello Stato consiste nell’incontrare, scoprire e contrastare nemici e ribelli, con ciò coltivando la credenza nella propria legittimità e nella propria autorità. Ne abbiamo prova recente nelle politiche di contenimento del terrorismo, preziose per distogliere l’attenzione dal declino delle prestazioni protettive prima assicurate dallo Stato sociale.

Quel che è certo è che tra conflitti e accordi, a considerarla con intenti meno celebrativi di quelli dei suoi teorici otto-novecenteschi, lo Stato – oggi per la storiografia assai meno «moderno» di un tempo – si dimostra un «mosaico»,[2] composto di infinite tessere e gravato da altrettante infinite ipoteche, alla luce delle quali la geometria weberiana del monopolio legittimo si slabbra e si contorce, configurandosi, malgrado il suo realismo rispetto ad altre definizioni dello Stato, come un altro omaggio al Reich bismarckiano e guglielmino, in continuità col monumento elevato in suo onore dalla dottrina giuridica e dalla storiografia ottocentesche tedesche, cui va attribuito il concetto di Stato moderno. È nondimeno Weber stesso, quando definisce lo Stato anche come una forma di dominazione, a suggerire il bandolo di una contro-narrazione. Scarnificando e secolarizzando il concetto aulico di sovranità e sostituendolo con quello di monopolio, Weber invita infatti a una considerazione meno incantata dello Stato. Il fatto che lo Stato sia un gruppo sociale il cui monopolio del potere è consacrato dalla legittimità significa solamente che esso, oltre a dominare tramite la coercizione, fornisce ragioni per governare, così coltivando la credenza nella sua necessità. Non è nemmeno indispensabile che ciascun dominato ne sia persuaso. Ciò che conta è che i dominati, i quali mediamente non s’interrogano intorno alla legittimità delle autorità pubbliche, stiano al gioco: si assoggettino e così confermino la legittimità dello Stato.

Lo Stato insomma va trattato come un fatto sociale e una forma di dominio tra le altre, sebbene dotata di caratteri specifici. Non solo esso tutela un ordine molto particolare, che è quello che esso definisce tale, ma non si è nemmeno sviluppato in maniera ordinata, coerente, lineare, secondo l’immagine che esso dà di se stesso, che ne danno i suoi sostenitori e perfino i suoi critici. La considerevole mole di capitale statale, per riprendere la metafora di Bourdieu, accumulata dai potentati dinastici, e poi dalle burocrazie statali, e da esse incrementata, si è incessantemente confrontata, e ha dovuto arrangiarsi, con ciò che possiamo sommariamente indicare come diversità o pluralismo – sociale, culturale, religioso, linguistico, economico – specie su territori divenuti ormai molto vasti e con cui lo Stato si è trovato a convivere.

Le rappresentazioni, quali esse siano, rientrano appieno nel novero delle semplificazioni che rendono il mondo reale più comprensibile, più abitabile e pure più maneggevole per chi vuol cambiarlo. La rappresentazione aulica dello Stato, tra cui a modo suo rientra quella avanzata da Weber, è dunque parte necessaria di esso, in quanto costitutiva della sua legittimità e di quel sovrappiù di potere che tale legittimità gli conferisce. Stimolate dalle circostanze, di cui i loro autori furono parte attiva, le trasfigurazioni di Bodin, di Hobbes, di Hegel e altri ancora, così come quella offerta dal diritto e dai giuristi, hanno svolto una parte non piccola entro i conflitti che hanno istituito e stabilizzato la statualità, soccorrendo dapprima i sovrani nei loro sforzi di giustificare la loro autorità rispetto ai concorrenti e quindi le burocrazie nel comporre la loro immagine di garanti dell’interesse generale. Tenace assertore dell’assolutismo monarchico, Hobbes si adoperò con straordinaria efficacia perché lo Stato fosse pensato come il rappresentante cui gli individui concordemente attribuivano il compito di ordinare la vita associata. Elevandolo al di sopra di ogni divisione, diversità, particolarismo, egli stabilì un’asimmetria che è rimasta impressa negli atteggiamenti e comportamenti tanto degli addetti allo Stato, quanto dei suoi sottoposti. Ma se è così che il mosaico statale è pensato e vissuto, quale l’agente unitario di una collettività unificata e ordinata da esso, la pratica è di gran lunga più complessa.

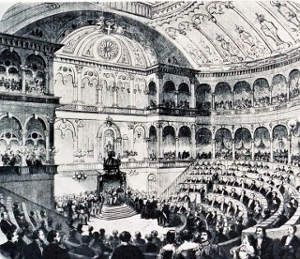

Le celebrazioni dello Stato sono in primo luogo autocelebrazioni. Tra di esse nessuna forse vale tanto quanto le trionfali architetture dell’età barocca, i cui spettatori erano infinitamente più numerosi che non i fruitori della teoria. Dove va osservato che i sovrani contribuirono in prima persona a tali esibizioni, non contentandosi di commissionarle. Diversamente da quanto avveniva per i ritratti regali, pur sempre affidati alla creatività dell’artista, i sovrani negoziavano i loro disegni coi loro architetti, onde indurli a mettere in scena la loro supremazia e le loro ambizioni. Il loro intento non era solo di compiere una precoce operazione mediatica finalizzata a suscitare stupore e deferenza intorno alla maestà regia, ma era quello d’inscrivere permanentemente tale maestà, e quella dello Stato, nei pensieri e nei cuori delle generazioni presenti e future dei loro sudditi. Ma era solo quello, c’è da chiedersi, il significato principale di cosiffatte architetture?

E quanto le cose sono mutate da allora? Quanto di ciò che fa lo Stato, specie attraverso le sue esibizioni di potenza, non servirà piuttosto a rassicurare lo Stato stesso, ovvero un’istituzione che è intrinsecamente incerta e instabile, a dispetto della stabilità inscritta nel suo nome?

C’è un tenace e tutt’altro che immotivato fondo d’insicurezza nell’autorità dello Stato. In effetti, l’autorità dello Stato è senza soste contesa e negoziata. Lo è la sua stessa origine. Le traiettorie che appaiono lineari nell’empireo dei modelli teorici, lo sono assai meno sul terreno accidentato dei fatti storici.

Il disordine contingentato dei regimi rappresentativi

Lo Stato è nato nel disordine e dal disordine. Dopo aver tentato di reprimerlo, la più geniale invenzione della politica moderna è consistita nell’inocularsi un vaccino: governare il disordine riconoscendolo, pacificandolo e convivendo con esso. Il regime rappresentativo è una tecnica di governo in virtù della quale una dose controllata di conflitto e di disordine è introiettata ai vertici dell’ordine statale. Ciclicamente, tramite le elezioni, e non solo, in parlamento e sulla scena pubblica, si concede al disordine l’opportunità di manifestarsi, purché nel rispetto di alcune regole fondamentali. I conflitti saranno trattati, oltre che con l’avvicendamento degli eletti a seguito delle scelte degli elettori, con l’assunzione delle decisioni a maggioranza. In compenso, se parte cospicua del disordine che in precedenza si manifestava tramite la violenza era rimossa, quanto residuava darà comunque luogo a accanite contese elettorali e a “una feroce, ma non sanguinosa lotta per le cariche pubbliche”.[3]

Le regole del gioco e le modalità di contenimento del pluralismo e del disordine saranno anch’esse perennemente all’ordine del giorno. Perché le regole del gioco condizionano gli esiti del gioco e sono pertanto sempre una posta del gioco. Quando nacque il regime rappresentativo, grazie alle tre grandi rivoluzioni «borghesi», era in atto una rivoluzione culturale di cui ha dato vivace rendiconto A. O. Hirschman, la quale riconosceva, e riteneva virtuosi, gli interessi e il loro pluralismo, opponendoli alle passioni.[4] Ma si trattava di una rivoluzione che pur sempre squalificava gli interessi politici, denominandoli passioni, e che valorizzava la passione per la ricchezza, denominandola interesse, implicitamente invitando la sfera politica a somministrare il vaccino pluralistico con parsimonia, curandosi di non turbare l’azione dello Stato in quanto tutore dell’interesse generale e dell’ordine, ovvero di quel disordine che esso provvedeva a riclassificare come ordine. Il che è stato fatto, per l’appunto, manipolando le regole del gioco.

Onde contingentare il pluralismo e governare il disordine sono state stabilite regole formali per accedere alla competizione, e per avanzare agli elettori un’offerta politica. Sono state introdotte regole relative allo svolgimento della competizione. Tuttora i regimi rappresentativi e democratici, che pure riconoscono la libertà di opinione, di associazione, di partecipazione alle elezioni, stabiliscono regole che distinguono interessi, conflitti, concorrenti e forme di lotta legittimi e illegittimi.

Non c’è legge elettorale che non stabilisca, in maniera visibile o invisibile, qualche esclusione. Per lungo tempo l’esclusione dall’elettorato attivo e passivo è stata palese. Si è fondata su barriere di censo, di capacità, di genere. All’alba del regime rappresentativo, il grande teorico della tolleranza, ovvero Locke, escludeva dalla sua applicazione i cattolici perché colpevoli di esser leali a un sovrano straniero. Il pensiero rivoluzionario fu una miniera ricchissima di argomenti e soprattutto di marchingegni restrittivi. A rivoluzione conclusa, Benjamin Constant riterrà che si dovesse riservare il diritto di voto unicamente a coloro che avessero interessi – proprietari – da salvaguardare.[5] Fattosi sostenitore di un pluralismo non restrittivo, del suffragio universale, e persino del voto alle donne, dunque della più ampia partecipazione democratica, attribuendo a quest’ultima la capacità di educare i cittadini, nell’Inghilterra vittoriana John Stuart Mill suggerirà, per non correre troppi rischi, l’attribuzione del voto multiplo alla minoranza dei ceti colti.[6]Da ultimo sono sopraggiunti i teorici della “governabilità”, i quali, trent’anni dopo le aperture democratiche del secondo dopoguerra, hanno raccomandato la potatura degli eccessi di pluralismo accentrando il potere nell’esecutivo a spese delle istituzioni rappresentative, non senza auspicare un incremento dell’astensionismo.[7]

Alla lunga, le tecniche di esclusione sono progredite avvalendosi di procedure che incoraggiano o scoraggiano l’esercizio del diritto di voto. Mentre, per condizionare gli esiti delle elezioni, basta anche solo, come insegna l’esperienza americana del gerrymandering, ridisegnare le circoscrizioni elettorali. L’istituzione dell’Unione europea e di un suo parlamento ha dato luogo a una sorta di mostruoso gerrymandering su scala continentale. La lieve propensione degli elettori dell’Europa occidentale per i partiti della sinistra è stata diluita incrociandola con la marcata preferenza per la destra degli elettori dell’ex-Europa socialista.

Servono a selezionare e censurare pure le tecniche di voto – segretezza, cabina e scheda elettorale, personalizzazione o spersonalizzazione delle candidature – le quali incoraggiano e scoraggiano selettivamente la partecipazione, con conseguenze diverse per le forze politiche e per gli interessi che rappresentano. Da qualche decennio il finanziamento pubblico dei partiti premia i concorrenti established rispetto agli outsiders. L’obiettivo è sempre il medesimo: circoscrivere i possibili esiti della competizione politico-elettorale, unitamente alle possibilità d’impiego del capitale statale.

In definitiva, le partite del potere nei regimi rappresentativo-democratici si giocano con carte truccate, distribuite dai giocatori più forti. Che siano libere è solo il principio con cui si legittimano. Ma anche le contese elettorali più oneste nascondono qualche trucco. Nemmeno i paramenti della sovranità popolare sono stati sufficienti a redimere una volta per tutte il racket che lo Stato era in origine. Il bello, o il buono, dei regimi rappresentativo-democratici è che essi di quando in quando riservano qualche sorpresa. Per quanto ci si adoperi per limitare il loro grado d’imprevedibilità, non è stato possibile precludere né esiti elettorali inaspettati, né la comparsa di outsiders non graditi.

L’esigenza di arruolare cittadini in vista della competizione elettorale, e in genere della lotta per il potere, che non si restringe alle elezioni, ma che si conduce anche in altre forme – come la protesta organizzata – ha inoltre consentito al popolo di divenire qualcosa di più che un astratto principio di legittimazione o un destinatario, più o meno accondiscendente, dell’azione di governo. Dacché i concorrenti per il potere hanno avuto bisogno del suo sostegno, l’hanno mobilitato, organizzato e trasformato in soggetto politico, o in una pluralità di soggetti.[8] I pretendenti al potere si sono fatti portavoce delle non-élites, le hanno interessate alla vita politica, le hanno convinte a parteciparvi, più o meno attivamente, le hanno integrate. Hanno proposto loro magari “traguardi irraggiungibili”,[9] persuadendole a crederci. La sorpresa è che la fiducia in tali traguardi ha sì mobilitato il popolo per farne una risorsa nella lotta politica, ma gli ha pur tuttavia concesso una ristretta, ma non trascurabile, porzione di potere, i cui ingredienti sono appunto il diritto di voto, la libertà di pensiero e d’opinione, quella di associarsi, di manifestare, di aderire a partiti e sindacati, di scioperare.

Il conflitto e la contesa per il potere, che sono onnipresenti dentro e fuori lo Stato, costituiscono dunque il presupposto delle sue vicissitudini. Gli addetti allo Stato si sono scontrati con moti continui di resistenza. Ha resistito l’aristocrazia, i suoi rappresentanti, ma anche i rappresentati. Hanno resistito le borghesie e le plebi cittadine, i contadini, la classe operaia e la classe media. La violenza, la miseria, la carestia, le malattie, e le ribellioni popolari, contadine e urbane, sono effetto dell’imperfetta azione dello Stato, delle spoliazioni perpetrate dai suoi eserciti in guerra, delle pretese dei suoi esattori, delle sentenze pronunciate dai suoi giudici, dalle leggi approvate dai parlamenti a beneficio di alcuni e a danno di altri. Ancora nel XIX secolo rivolte sanguinose, suscitate dalla carestia, dalla fiscalità, dalla coscrizione, saranno all’ordine del giorno. Deflagravano spontaneamente, o venivano sobillate da attori interessati a guadagnare posizioni di potere. Le grandi lotte sociali del XIX e del XX secolo sono state la premessa della democrazia di massa e dello Stato sociale. Senza dimenticare i conflitti interni tra le molteplici istituzioni in cui si articola lo Stato e tra i loro addetti, ciascuno dotato di specifiche risorse: i burocrati le pratiche, i magistrati le sentenze, i militari le armi, i politici professionali il consenso degli elettori. L’ultimo tratto del ‘900 è stato segnato dalla fioritura e dalla combattività di quella forma politica, meno originale di quanto sembri, che chiamiamo i movimenti. Mosaico, bricolage, ibridazioni, adattabilità, ma anche manipolazioni, liturgie, illusioni, sono il segreto tanto della durata dello Stato, quanto della sua provvisorietà.

È un tratto persistente dello Stato l’ambizione ordinatrice che gli viene attribuita e che tra i suoi principi di legittimazione è forse il più duraturo. Nessuno Stato ha mai promesso il disordine. Eppure, lo Stato è lo Stato solo in quanto, mentre la pratica lo obbliga a smentire questo principio, riesce comunque a coltivare e mantenere la sua immagine di ordine, di coesione, di coerenza. Nel mondo reale, lo Stato non mostra mai il medesimo volto, e lo stesso modo di operare, al centro e in periferia. Molto pragmaticamente, li cambia da un luogo all’altro. Così come li cambia a seconda dei suoi interlocutori. Un po’ per calcolo, un po’ per necessità. Ad alcune situazioni si arrende, di altre profitta. Come dio e come il diavolo, il potere, o i poteri, dello Stato si celano nei dettagli.

Anche il regime rappresentativo è una tecnica di governo. In nome di essa il monismo imputato allo Stato sovrano è accantonato riconoscendo, con prudente e strumentale parsimonia, la varietà della vita collettiva e l’esistenza della lotta politica, dentro e fuori lo Stato. Capita pure che le istituzioni con cui lo Stato interagisce, si compromette e si ibrida, covino ambizioni espansionistiche a sue spese. La chiesa cattolica ha sovente influenzato la politica e fornito sostegno ai partiti confessionali, insediando ai vertici dello Stato deferenti nei suoi riguardi. A spiccare maggiormente, quanto a mire espansionistiche, sono però le istituzioni dell’economia, o, come si preferisce dire ultimamente, del mercato, che è peraltro anch’essa un’etichetta semplificatrice. Cosa sta perciò accadendo allo Stato?

È fuori luogo classificare come declino la condizione attuale dello Stato. Rispetto alla stagione precedente lo Stato è cambiato, sono cambiate le pubbliche amministrazioni ed è venuto meno il robusto supporto che i partiti avevano costituito per oltre un trentennio. Anche la sociologia dei loro addetti si è aggiornata, così come le strategie e le tattiche del governo degli esseri umani. Nuove ibridazioni e nuovi bricolage hanno sostituito quelli escogitati in precedenza. Ma lo Stato rimane quello che è sempre stato: un mosaico, un assemblaggio – di fazioni, istituzioni, interessi – assediato da altri interessi, istituzioni, fazioni e per ciò stesso vulnerabile, precario, cangiante, contraddittorio.

Fa parte del gioco, o della storia dello Stato, che gli addetti al mercato rivendichino, con formidabile azione promozionale, la propria autosufficienza e supremazia. Né è scandalosa l’accondiscendenza degli attuali addetti allo Stato e alla politica. Difendono la loro quota di potere al cospetto di un’offensiva travolgente. Magari un giorno o l’altro troveranno i mezzi per reagire. Non sarebbe scandaloso neppure se lo Stato fosse spodestato. È destino di qualsiasi potere e prima o dopo accadrà. Converrebbe perciò interrogarsi piuttosto su chi vinca e chi perda nel disordine che lo Stato attualmente consacra quale ordine. I panni dello Stato democratico mascherano il fatto che le vittime di tale disordine sono, con intensità variabile di sofferenza, la stragrande maggioranza degli esseri umani: della popolazione dello Stato e persino del pianeta. Neanche questo è tuttavia scandaloso per chi tenga memoria della genealogia dello Stato, ovvero del racket da cui ha avuto origine. Non basta la tonaca a fare il monaco.

________________________________________________

Note

[1] La riscoperta dello Stato da parte delle scienze sociali in America risale agli anni Settanta. Data la tendenza a identificarlo con la pubblica amministrazione, date le caratteristiche della società americana, lo Stato in America non aveva mai avuto l’importanza che aveva in Europa. Quindi la ricerca aveva storicamente preferito altri temi. Il saggio di Tilly cui si fa riferimento in questa sede è «War-Making and State-Making as Organized Crime». Esso comparve in una raccolta dal titolo molto significativo: P. B. Evans, D. Rueschemeyer, T. Skocpol (ed.), Bringing the State back in, Cambridge University Press, Cambridge, 1985.

[2] J. R. Strayer,On the Medieval Origins of the Modern State, Princeton University Press, Princeton, 1970, p. 57.

[3] L. B. Namier, The structure of politics at the accession of George III, MacMillan, Basingstoke, 1957, p. 16.

[4] A. O. Hirschman, Le passioni e gli interessi. Argomenti politici in favore del capitalismo trionfante, Feltrinelli, Milano, 1979.

[5] B. Constant, Principes de politique (1815), in De la liberté cbez: les moderncs.. Ecrits politiques, Paris, Librairie Générale Française, 1980, pp. 316-7.

[6] J. S. Mill, Considerazioni sul governo rappresentativo (1861), Editori Riuniti, Roma. 1997

[7] M. Crozier. S. P. Huntington, J. Watanuki, La crisi della democrazia (1975), Angeli, Milano, 1977.

[8] S. Hayat, La représentation inclusive, in «Raisons politiques», 50, 2013, p. 115-135.

[9] R. Simone, Come la democrazia fallisce, Bompiani, Milano, 2015, p. 40.

Link originale: http://www.lavoroculturale.org/che-ne-e-dello-stato/ - http://www.lavoroculturale.org/che-ne-e-dello-stato-2/