- Details

- Hits: 1611

La «cura», il «lavoro di cura», l’odio di classe

di Elisabetta Teghil

I nostri avversari sono gli avversari dell’umanità. Non è vero che abbiano “ragione dal loro punto di vista”: il torto sta nel loro punto di vista. Forse è inevitabile che siano così, ma non è necessario che esistano. E’ comprensibile che si difendano, ma essi difendono preda e privilegi, e comprendere in questo caso non deve significare perdonare.

I nostri avversari sono gli avversari dell’umanità. Non è vero che abbiano “ragione dal loro punto di vista”: il torto sta nel loro punto di vista. Forse è inevitabile che siano così, ma non è necessario che esistano. E’ comprensibile che si difendano, ma essi difendono preda e privilegi, e comprendere in questo caso non deve significare perdonare.

Bertolt Brecht

Nel contesto attuale di emergenza attuata per la così detta pandemia c’è un discorso che rimbalza in varie accezioni su testate giornalistiche, in interpellanze parlamentari, in articoli di opinione, in prese di posizione politiche negli ambiti più diversi. E’ quello della <cura>.

Si dice che abbiamo perso di vista un aspetto molto importante della vita cioè il prendersi cura del pianeta in cui viviamo, degli altri, dei più fragili,della società nel suo complesso e di noi stesse/i e che quindi abbiamo trascurato le cose che contano. Chi ha trascurato cosa? E che noi donne che siamo particolarmente attrezzate e sensibili alla cura degli altri dovremmo essere considerate con particolare attenzione, gratificate, anche economicamente, e prese come esempio.

Note di premessa

Il lavoro di cura è quel carico di lavoro quotidiano, ininterrotto ed estorto gratuitamente che il sistema patriarcale e capitalista, in questo momento neoliberista, pretende dalle donne e che viene “naturalizzato” come congeniale al genere femminile.

- Details

- Hits: 5721

Interpretare Bordiga

recensione di Alessandro Mantovani

Sul libro di Pietro Basso: Bordiga. Una presentazione, ed. Punto Rosso, 2021

“In Italia sono più tenaci di quanto non si creda certi motivi del primo internazionalismo”. (A. Viglongo, Bordiga impolitico “La rivoluzione Liberale”, n. 33, 30 ottobre 1923

“In Italia sono più tenaci di quanto non si creda certi motivi del primo internazionalismo”. (A. Viglongo, Bordiga impolitico “La rivoluzione Liberale”, n. 33, 30 ottobre 1923

Son passati più di cinquant’anni dalla sua morte, ma parlare di Bordiga è ancora difficile. Certo, le assurde falsificazioni stalinistiche che ne facevano un controrivoluzionario quando non una pedina del fascismo, sono ormai finite nella discarica della storia; coperte da una coltre di vergogna sono anche le ricostruzioni in salsa togliattiana che lo rimuovevano, in favore di Gramsci, dal ruolo di primo piano avuto nella fondazione e direzione del Partito comunista d’Italia dal 1921 al 1923. Continua però a godere di “cattiva stampa”, e la maggior parte di chi ne parla – per lo più senza conoscerlo o conoscendolo molto poco – ripete, sotto il manto dell’autorità di Lenin e Trotzky, il mantra del Bordiga dottrinario e settario. L’intento sottaciuto di tali accuse è quasi sempre quello di giustificare le più ardite piroette politiche odierne, lo scomporsi e ricomporsi di alleanze puramente strumentali ed elettoralistiche, contrabbandate come attuali applicazioni del fronte unico e via cantando.

- Details

- Hits: 5790

Esistono scenari alternativi allo stato di cose presente?

Dieci autori cercano di rispondere

di Carlo Formenti

Qui di seguito anticipo la mia Introduzione al volume collettaneo "Dopo il neoliberalismo. Indagine collettiva sul futuro", che sarà in libreria il prossimo 11 marzo per i tipi di Meltemi

Il progetto di questo libro è nato nell’autunno del 2019 da uno scambio di idee fra Pierluigi Fagan, Piero Pagliani e il sottoscritto. Fagan ci ha segnalato La grande regressione, un volume collettaneo del 2017 a cura di Heinrich Geiselberger (pubblicato in italiano da Feltrinelli) che raccoglieva 14 interventi di vari autori (fra cui Arjun Appadurai, Zygmunt Bauman, Nancy Fraser, Bruno Latour e Slavoj Zizek) invitati a fare il punto sullo “stato del mondo” dopo le crisi che lo hanno investito dall’inizio del nuovo millennio. Per quanto interessante, questa rassegna ha un limite: tutti i contributi analizzano da diversi punti di vista la crisi, ma senza prospettare possibili vie d’uscita, quasi gli autori si limitassero a ripetere il detto di Gramsci che recita “il vecchio muore ma il nuovo non può ancora nascere”. Perciò ci siamo chiesti perché non compiere un passo ulteriore, immaginando possibili scenari alternativi allo stato di cose presente, senza scadere in sterili esercizi di futurologia. Dopodiché abbiamo iniziato a cercare interlocutori disposti a condividere il rischio dell’impresa.

Il progetto di questo libro è nato nell’autunno del 2019 da uno scambio di idee fra Pierluigi Fagan, Piero Pagliani e il sottoscritto. Fagan ci ha segnalato La grande regressione, un volume collettaneo del 2017 a cura di Heinrich Geiselberger (pubblicato in italiano da Feltrinelli) che raccoglieva 14 interventi di vari autori (fra cui Arjun Appadurai, Zygmunt Bauman, Nancy Fraser, Bruno Latour e Slavoj Zizek) invitati a fare il punto sullo “stato del mondo” dopo le crisi che lo hanno investito dall’inizio del nuovo millennio. Per quanto interessante, questa rassegna ha un limite: tutti i contributi analizzano da diversi punti di vista la crisi, ma senza prospettare possibili vie d’uscita, quasi gli autori si limitassero a ripetere il detto di Gramsci che recita “il vecchio muore ma il nuovo non può ancora nascere”. Perciò ci siamo chiesti perché non compiere un passo ulteriore, immaginando possibili scenari alternativi allo stato di cose presente, senza scadere in sterili esercizi di futurologia. Dopodiché abbiamo iniziato a cercare interlocutori disposti a condividere il rischio dell’impresa.

Tradurre quella suggestione nel prodotto editoriale che avete in mano non è stato compito banale. La pandemia del Covid19 ha reso più complicato trovare compagni di avventura e distribuirci gli argomenti da affrontare, ma soprattutto ha rallentato lo scambio di idee e informazioni nel corso della stesura dei contributi, obbligandoci a interagire esclusivamente attraverso i canali virtuali.

- Details

- Hits: 1080

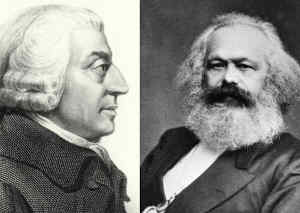

Smith e Marx sono davvero così diversi?

di Alessandro Guerriero

Questo articolo vuole evidenziare le similitudini presenti tra l’analisi di Smith e quella di Marx sull’origine del profitto, due autori spesso ritenuti molto distanti tra loro e dunque raramente confrontati

Nei passi delle loro due opere principali, ovvero “La Ricchezza delle Nazioni” di Adam Smith e “Il Capitale” di Karl Marx, è possibile invece trovare delle somiglianze. Questo alla luce del fatto che Marx si basa sulla teoria del valore-lavoro, che è presente già in Smith circa cento anni prima.

Nei passi delle loro due opere principali, ovvero “La Ricchezza delle Nazioni” di Adam Smith e “Il Capitale” di Karl Marx, è possibile invece trovare delle somiglianze. Questo alla luce del fatto che Marx si basa sulla teoria del valore-lavoro, che è presente già in Smith circa cento anni prima.

Una delle possibili similitudini attiene al profitto: Marx nel primo libro del capitale vuole svelare quello che gli economisti classici (leggi Smith e Ricardo) non avevano spiegato, ossia quale sia l’origine del profitto.

Secondo Marx la risposta si trova nel fatto che in una società capitalistica, poiché i mezzi di produzione sono nelle mani dei capitalisti, il lavoratore deve vendere la propria forza lavoro per avere in cambio un salario. Quest’ultima dunque si trasforma in una merce che si scambia sul mercato (per forza lavoro si intende la capacità astratta di ogni persona nel lavorare).

Semplificando, nella società moderna ogni lavoratore è obbligato a lavorare per avere un salario e quindi vende la sua forza-lavoro, che diventa infine una merce scambiata al suo prezzo naturale, ovvero il salario.

Per esempio, una merce comune potrebbe essere un orologio: generalizzando, l’orologiaio vende la sua merce, ovvero l’orologio, a 100 euro. La stessa cosa fa il lavoratore, che vende la sua merce, ovvero la forza lavoro, ad una cifra pari al suo salario.

- Details

- Hits: 1216

Se siamo una "classe" di pazienti

di Andrea Sartori

Quello di classe è il concetto di cui il pensiero filosofico e sociale contemporaneo è orfano. La lotta contro lo sfruttamento del lavoro e la sofferenza (pàthos, in greco) che tale sfruttamento provoca, infatti, non è più condotta in nome d’una classe di lavoratori in relazione dialettica o antagonistica con il capitale, ma in nome d’un diritto civile alla giustizia sociale, declinata nei suoi vari aspetti. Il miglioramento delle condizioni economico-sociali è posto sullo stesso piano del diritto a un equo trattamento di genere e alla non-discriminazione su base etnica, religiosa, culturale. Il problema del lavoro e l’appartenenza di classe perdono pertanto la loro connotazione marxista e confluiscono nel variegato alveo delle identità influenzate da più o meno distorte relazioni sociali e di dominio. Ognuna di queste identità è da rivendicare a proprio modo, data l’assenza per esse d’una cornice concettuale comune. In altri termini, non v’è – o non vi sarebbe – un ambito economico sottostante a condizionare quelle identità: identità dei propri corpi e delle proprie tradizioni culturali, identità religiose e identità legate a uno specifico gruppo sociale o etnico storicamente sottoprivilegiato e negletto dalle istituzioni.

Quello di classe è il concetto di cui il pensiero filosofico e sociale contemporaneo è orfano. La lotta contro lo sfruttamento del lavoro e la sofferenza (pàthos, in greco) che tale sfruttamento provoca, infatti, non è più condotta in nome d’una classe di lavoratori in relazione dialettica o antagonistica con il capitale, ma in nome d’un diritto civile alla giustizia sociale, declinata nei suoi vari aspetti. Il miglioramento delle condizioni economico-sociali è posto sullo stesso piano del diritto a un equo trattamento di genere e alla non-discriminazione su base etnica, religiosa, culturale. Il problema del lavoro e l’appartenenza di classe perdono pertanto la loro connotazione marxista e confluiscono nel variegato alveo delle identità influenzate da più o meno distorte relazioni sociali e di dominio. Ognuna di queste identità è da rivendicare a proprio modo, data l’assenza per esse d’una cornice concettuale comune. In altri termini, non v’è – o non vi sarebbe – un ambito economico sottostante a condizionare quelle identità: identità dei propri corpi e delle proprie tradizioni culturali, identità religiose e identità legate a uno specifico gruppo sociale o etnico storicamente sottoprivilegiato e negletto dalle istituzioni.

È tuttavia lecito chiedersi se la coppia lavoro/capitale davvero non svolga più alcun ruolo di primo piano nel determinare le condizioni di vita di ciascuno. A quest’interrogativo si potrebbe legare un altro quesito: la nozione tecnico-operativa e sociologicamente delimitata di classe è scomparsa perché ha perso importanza o perché, all’opposto, se ne è inflazionato a dismisura il significato, al punto da renderlo non più circoscrivibile, e pertanto invisibile per eccesso (e non per mancanza) di diffusione?

- Details

- Hits: 941

Nell’inferno del saccheggio africano

di Michele Castaldo

L’uccisione nella Repubblica Democratica del Congo dell’ambasciatore italiano e del carabiniere che gli faceva da scorta offre l’occasione per riflettere su quello che è un vero e proprio inferno causato dalle potenze coloniali in quel continente in una fase di crisi, come quella attuale, del moto-modo di produzione capitalistico, aggravata per di più dalla pandemia del Covid-19.

L’uccisione nella Repubblica Democratica del Congo dell’ambasciatore italiano e del carabiniere che gli faceva da scorta offre l’occasione per riflettere su quello che è un vero e proprio inferno causato dalle potenze coloniali in quel continente in una fase di crisi, come quella attuale, del moto-modo di produzione capitalistico, aggravata per di più dalla pandemia del Covid-19.

Ovviamente si sprecano da una parte le parole di riprovazione e di orrore nei confronti dei responsabili del fatto di sangue, mentre dalla parte opposta si sprecano gli elogi per le qualità delle due vittime cadute nell’imboscata in quel paese. E il popolo “beve”. Passano pochi giorni e tutto si dimentica, tutto riprende come prima. Eppure

tutti quelli che devono sapere sanno, ma tutti fingono di non sapere. Tutti conoscono la verità, ovvero gli interessi da cui sono mosse determinate strutture statali e/o umanitarie, ma tutti mentono spudoratamente sapendo di mentire. Eppure la verità è talmente evidente in certi ambienti che nel darne notizia – come nel caso del telegiornale delle 20 de La7, il suo direttore Mentana dice due cose in netto contrasto fra loro: « Diamo notizia del tremendo fatto di sangue avvenuto nel Congo, un paese poverissimo », per poi proseguire affermando, poche parole dopo: « una nazione ricchissima di materie prime di importanza strategica ». Una realtà talmente forte che, come la tosse, non può essere contenuta e fuoriesce dalle labbra di un noto asservito al potere del capitale.

- Details

- Hits: 1371

I cicli economici in Minsky

I. La lettura di Keynes di Minsky

di Bollettino Culturale

Introduzione

Introduzione

Hyman Philip Minsky (1919-1996) è stato uno dei principali specialisti in teoria monetaria e finanziaria nella seconda metà del XX secolo. Ha formulato la sua ipotesi di instabilità finanziaria (d'ora in poi, IIF), mostrando che le economie capitaliste in espansione sono intrinsecamente instabili e inclini alle crisi, quindi, la sua ipotesi contribuisce anche alla spiegazione dei cicli economici.

Se Schumpeter sviluppa la sua analisi dei cicli economici basandosi sulle innovazioni nei mercati dei prodotti non finanziari, Minsky, a sua volta, elabora la sua interpretazione dei cicli sulla base delle innovazioni derivanti dalle dinamiche dei fenomeni monetari presenti nelle economie capitaliste finanziariamente sofisticate. Il principio centrale dell'organizzazione della sua teoria si basa sul già citato IIF, su cui si basa il paradigma di Wall Street, il cui significato racchiude la pietra angolare di tutta la sua analisi: il primato e l'assoluta centralità delle relazioni finanziarie sulla comprensione di qualsiasi fenomeno in un'economia capitalista finanziariamente sofisticata.

Minsky ha contribuito a:

a) un'interpretazione “finanziaria” della Teoria Generale e una critica della sua interpretazione convenzionale;

b) un contributo teorico fondamentale, l'ipotesi di instabilità finanziaria e altre sussidiarie, come la sua teoria dell'inflazione;

- Details

- Hits: 2348

‘Il capitale disumano’. Ritratto di un tecnocrate, dal faceto al serio

di Alba Vastano

Draghi è oggi il premier eletto con standing ovation finale, perché tutto il sistema parlamentare odierno è conforme alle politiche neoliberiste europee di cui Draghi è il simbolo e l’esecutore. Per comprendere qual è il compito di un tecnocrate dell’austerity, basterebbe fare riferimento ad una letterina che ci arrivò il 5 agosto 2011. Ripercorrere la sua escalation nel mondo dell’alta finanza europea e l’esecuzione capitale avvenuta sugli Stati nazionali, svelando la sua vera natura di strangolatore di popoli, è un atto di chiarezza e di onestà

Via Conte. Habemus Mario Draghi al governo. I suoi ormai fedelissimi estimatori dal centro destra al centrosinistra sostengono che, da super esperto qual è, sia l’uomo che saprà risolvere in breve i tanti guai derivanti da anni di crisi dovuta all’incompetenza dei governanti precedenti. Sono in molti, infatti, nelle fila dei partiti parlamentari, a fidarsi delle competenze di alto spessore del banchiere dell’Ue. Tranne una piccola frangia di occasionali dissidenti, tutte le forze parlamentari sono entrate a far parte del bacino delle larghe intese, realizzando un’anomalia governativa che fino a ieri sembrava impossibile. Ebbene, grazie alla nuova accozzaglia politica di centro destra e centrosinistra, i fini matematici, con l’occasione, sono riusciti a superare l’impossibile fino ad oggi: sommare le pere con le mele.

Via Conte. Habemus Mario Draghi al governo. I suoi ormai fedelissimi estimatori dal centro destra al centrosinistra sostengono che, da super esperto qual è, sia l’uomo che saprà risolvere in breve i tanti guai derivanti da anni di crisi dovuta all’incompetenza dei governanti precedenti. Sono in molti, infatti, nelle fila dei partiti parlamentari, a fidarsi delle competenze di alto spessore del banchiere dell’Ue. Tranne una piccola frangia di occasionali dissidenti, tutte le forze parlamentari sono entrate a far parte del bacino delle larghe intese, realizzando un’anomalia governativa che fino a ieri sembrava impossibile. Ebbene, grazie alla nuova accozzaglia politica di centro destra e centrosinistra, i fini matematici, con l’occasione, sono riusciti a superare l’impossibile fino ad oggi: sommare le pere con le mele.

Tutti a festeggiare la bizantina intesa e a magnificare sua eccellenza, mister Europe, dimenticando le beghe pubbliche da osteria, di cui sono stati attori protagonisti fino a ieri e a cui ormai eravamo, da spettatori inermi, avvezzi e quasi rassegnati. Perché le continue schermaglie parlamentari movimentavano, a volte spassosamente, le nostre giornate, specie in questi tempi spenti di pandemia, in cui l’informazione mainstream ha impennate notevoli nello share televisivo.

- Details

- Hits: 1400

La ristrutturazione capitalistica europea passa per la scuola

di Rete dei comunisti

È finita l’era dei supplenti al Ministero dell’Istruzione

È finita l’era dei supplenti al Ministero dell’Istruzione

La nomina di un economista a capo del Ministero dell’Istruzione è solo l’ultimo e conseguente passo del cambio di rotta che si è impresso alla direzione dell’istruzione nel capitalismo maturo, che data almeno dal Rapporto Faure del 1972, ossia da quando si cerca di conglobare l’istruzione direttamente nella sfera economica, per rispondere a quella crisi economica che abbiamo definito sistemica che inizia negli stessi anni.

In Europa i destini dell’istruzione sono stati affidati da un trentennio agli organi decisionali della UE, i quali con le loro “raccomandazioni” hanno guidato i ministeri dell’educazione dei paesi membri. Da questo punto di vista, lo abbiamo ribadito più volte, tra i ministri italiani non c’è fondamentale differenza, e il loro colore politico è soltanto un fatto superficiale (tolto il fatto che quelli di centrosinistra sono più zelanti degli altri).

I ministri dell’istruzione italiani degli ultimi decenni sono passati dall’essere degli accademici e/o politici come i democristiani Mattarella, Russo Jervolino, Bianco, ai “sinistri” Luigi Berlinguer (docente di diritto e rettore dell’Università di Siena) a accademici umanisti come Tullio De Mauro, per giungere a gente priva di “competenze” come la Gelmini, la Moratti, o debolissime come la ministra Azzolina. In mezzo, una pletora di ministri più o meno inutili o dal peso specifico pari a zero in termini di “progetto politico”.

- Details

- Hits: 2100

Rinascimento cyberpunk: da Neuromante a Mr. Robot

di Giovanni De Matteo

Ricognizione sul genere alla luce dei classici ristampati in “Cyberpunk” e della serie Mr. Robot

In principio era il cowboy della consolle. L’hacker, il pirata del cyberspazio, lo scorridore dell’interfaccia.

In principio era il cowboy della consolle. L’hacker, il pirata del cyberspazio, lo scorridore dell’interfaccia.

La sua comparsa in letteratura è graduale e comincia a prendere forma dalla metà degli anni Settanta, prima con Rete globale di John Brunner (1975) e pochi anni dopo con Vernor Vinge e Il vero nome (1981), che già preludono agli sviluppi successivi ma, come i loro protagonisti assillati dall’anonimato e dalla copertura delle rispettive identità, sono ancora delle ombre vagamente delineate. L’irruzione formale del nuovo protagonista sulla scena della fantascienza si ha all’inizio degli anni Ottanta, grazie ai racconti di William Gibson Johnny Mnemonico (1981) e soprattutto La notte che bruciammo Chrome (1982), e poi a un romanzo di culto, che ne riprende le premesse e le spinge alle estreme conseguenze, segnando uno spartiacque nella storia della fantascienza (e non solo).

“Case aveva ventiquattro anni. A ventidue era un cowboy, un pirata del software, uno dei più bravi nello Sprawl. Era stato addestrato dai migliori in assoluto, da McCoy Pauley e Bobby Quine, leggende del ramo. Aveva operato in un trip quasi permanente di adrenalina, un effetto collaterale della giovinezza e dell’efficienza, collegato a un deck da cyberspazio su misura che proiettava la sua coscienza disincarnata in un’allucinazione consensuale: la matrice. Ladro, aveva lavorato per altri ladri più ricchi, che gli avevano fornito l’arcano software per penetrare le brillanti difese innalzate dalle reti delle multinazionali, per aprirsi un varco in banche-dati pressoché sterminate”

(Gibson, 2021).

- Details

- Hits: 10645

La Cina contemporanea, erede principale dell’Ottobre Rosso e del bolscevismo

Per il centesimo anniversario del partito comunista cinese

di Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli

Quale tipo di eredità politica lascia e proietta fino ai nostri giorni l’epocale rivoluzione bolscevica del 1917, l’eroico “assalto al cielo” condotto con successo un secolo fa dagli operai e contadini dell’ex impero zarista, diretti dal partito di Lenin?

Quale tipo di eredità politica lascia e proietta fino ai nostri giorni l’epocale rivoluzione bolscevica del 1917, l’eroico “assalto al cielo” condotto con successo un secolo fa dagli operai e contadini dell’ex impero zarista, diretti dal partito di Lenin?

Dove si cristallizza concretamente l’attualità politico-sociale e il significato odierno, vivo e contemporaneo della Rivoluzione d’Ottobre?

Si tratta di una domanda semplice che trova una risposta politico-teorica altrettanto chiara, anche se sgradita e indigesta per larga parte della sinistra antagonista italiana, affetta sia da una prolungata impotenza politica di tipo anarcoide che da un puerile eurocentrismo: l’erede principale dell’Ottobre Rosso, all’inizio del terzo millennio, è costituito dalla Cina prevalentemente socialista dei nostri giorni.

Si è ormai attuata proprio quella scissione epocale tra “Oriente avanzato” (avanzato sul piano politico-sociale, e ai nostri giorni anche in campo tecnologico-produttivo) e “Occidente arretrato” (arretrato e reazionario sul piano politico-sociale) che Lenin aveva previsto, in modo geniale e provocatorio, fin dal maggio 1913 in un suo splendido articolo dal titolo omonimo e pubblicato sulla Pravda, scritto che il cosiddetto marxismo occidentale, da Otto Bauer fino ad arrivare a Toni Negri e a Žižek, evita come la peste bubbonica.

Certo, la sedimentazione concreta che rimane ancora oggi della rivoluzione bolscevica si rivela e si mostra anche nella memoria collettiva favorevole rispetto ad essa che è emersa di recente all’interno dalla coscienza di milioni di operai, contadini e intellettuali di sinistra di tutto il mondo, a partire ovviamente dal gigantesco continente-Russia.

- Details

- Hits: 2099

Alcune note sul discorso di fiducia di Mario Draghi al Senato

di Alessandro Visalli

Siamo davanti a tempi davvero complessi. Tempi nei quali ci si divide, e giustamente.

Siamo davanti a tempi davvero complessi. Tempi nei quali ci si divide, e giustamente.

A volte solo perché si era già divisi e si era giunti ad un crocicchio nel quale sembrava di stare insieme, ma provenendo da sentieri diversi. Un attimo si era stati nello stesso posto, ma, in effetti, la traiettoria era diversa. Ognuno aveva una sua dinamica.

Altre volte si era nello stesso posto e tempo perché, ad un certo grado, si condivideva un’urgenza primaria, ma questa, al cambiare del contesto necessariamente si dissolve repentinamente. I fatti impongono infatti sempre nuovi ordinamenti, e ci si scopre diversi. Improvvisamente l’amico diviene avversario.

Uno dei termini di maggiore divisione è il giudizio sul governo che si presenta, dichiarandosi necessario.

Capita allora che un discorso[1] per certi versi mediocre, piuttosto banale (ma non privo di chiarezza, a suo modo, di una sua scolastica), nell’articolo[2] di Carlo Galli diventa “concreto e di alto respiro”. Oppure è il senso dell’urgenza e della priorità che fa dire[3] a Mario Tronti che c’è “nientedimeno” che da ridisegnare i confini della divisione dei poteri e si è in presenza di un mutamento di clima politico che rende possibile l’elezione di un capo dello Stato “di sicura garanzia”.

Ovunque, insomma, nelle diverse parti ed anime della borghesia italiana, si respira un clima di sollievo: l’ubriacatura del 2018 si può archiviare, le plebi possono essere ricacciate nei piani bassi dai quali avevano rumorosamente cercato di risalire. Finalmente!

- Details

- Hits: 977

Stretti tra Popper e Voltaire: il vicolo cieco del liberalismo

di V. Siracusano Raffa

I sostenitori del ban a Trump saranno in qualche modo consapevoli del paradosso della tolleranza: teorizzata da Karl Popper, tale situazione apparentemente senza via d’uscita è data dal fatto che una società tollerante è destinata ad essere travolta dagli intolleranti al suo interno, per cui è necessario che si dimostri intollerante nei loro riguardi. Una posizione un po’ più complessa è forse quella del filosofo Rawls, per il quale la società giusta deve tollerare gli intolleranti e limitarli solo nella misura in cui i tolleranti temono per la sicurezza loro e del sistema nel suo complesso. Dall’altra parte ci sono i voltairiani della domenica, che spesso citano il filosofo illuminista a sproposito perché la ormai celebre frase “non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo” è apocrifa, in quanto se ne trova traccia solo nella biografia redatta da Evelyne Beatrice Hall sotto pseudonimo, che la mise tra virgolette per errore. Tale posizione comunque implica che non si possa limitare l’espressione altrui, qualunque siano le conseguenze.Tra questi due estremi spesso si naviga a vista, e il soggetto coinvolto e le circostanze specifiche hanno un ruolo non trascurabile nel determinare i termini della questione. Nel frattempo, con l’avvento di internet sembra che la libertà di espressione possa raggiungere nuove vette, e contemporaneamente si avverte la necessità di mettere dei paletti affinché il diritto di tutti ad esprimersi liberamente non leda altri diritti. Internet va regolamentato? Di certo il tecnoentusiasmo secondo cui la rete, democratica ed immensamente libera, ci avrebbe a sua volta liberato si è dimostrata un’ingenua utopia.

I sostenitori del ban a Trump saranno in qualche modo consapevoli del paradosso della tolleranza: teorizzata da Karl Popper, tale situazione apparentemente senza via d’uscita è data dal fatto che una società tollerante è destinata ad essere travolta dagli intolleranti al suo interno, per cui è necessario che si dimostri intollerante nei loro riguardi. Una posizione un po’ più complessa è forse quella del filosofo Rawls, per il quale la società giusta deve tollerare gli intolleranti e limitarli solo nella misura in cui i tolleranti temono per la sicurezza loro e del sistema nel suo complesso. Dall’altra parte ci sono i voltairiani della domenica, che spesso citano il filosofo illuminista a sproposito perché la ormai celebre frase “non sono d’accordo con quello che dici, ma darei la vita perché tu possa dirlo” è apocrifa, in quanto se ne trova traccia solo nella biografia redatta da Evelyne Beatrice Hall sotto pseudonimo, che la mise tra virgolette per errore. Tale posizione comunque implica che non si possa limitare l’espressione altrui, qualunque siano le conseguenze.Tra questi due estremi spesso si naviga a vista, e il soggetto coinvolto e le circostanze specifiche hanno un ruolo non trascurabile nel determinare i termini della questione. Nel frattempo, con l’avvento di internet sembra che la libertà di espressione possa raggiungere nuove vette, e contemporaneamente si avverte la necessità di mettere dei paletti affinché il diritto di tutti ad esprimersi liberamente non leda altri diritti. Internet va regolamentato? Di certo il tecnoentusiasmo secondo cui la rete, democratica ed immensamente libera, ci avrebbe a sua volta liberato si è dimostrata un’ingenua utopia.

- Details

- Hits: 926

La società, lo stato, il capitalismo del futuro

Gianni Saporetti intervista Salvatore Biasco

La pandemia ci ha fatto ripensare al ruolo dello stato come protagonista dell’organizzazione sia della società che della produzione; il rinnovo della macchina amministrativa mai attuato e i tanti punti su cui intervenire, con la partecipazione dei cittadini, dalla sanità, all’habitat, alla scuola, ai giovani; le disuguaglianze da combattere e la possibilità di condizionare il capitalismo a partire dal problema ambientale, ma non solo. Intervista a Salvatore Biasco, economista, già professore ordinario alla Università La Sapienza di Roma, ha ricevuto diversi riconoscimenti in campo accademico e culturale ed è presente nel dibattito pubblico con saggi in vari campi raccolti nel suo sito www.salvatore-biasco.it.

La pandemia ci ha fatto ripensare al ruolo dello stato come protagonista dell’organizzazione sia della società che della produzione; il rinnovo della macchina amministrativa mai attuato e i tanti punti su cui intervenire, con la partecipazione dei cittadini, dalla sanità, all’habitat, alla scuola, ai giovani; le disuguaglianze da combattere e la possibilità di condizionare il capitalismo a partire dal problema ambientale, ma non solo. Intervista a Salvatore Biasco, economista, già professore ordinario alla Università La Sapienza di Roma, ha ricevuto diversi riconoscimenti in campo accademico e culturale ed è presente nel dibattito pubblico con saggi in vari campi raccolti nel suo sito www.salvatore-biasco.it.

* * * *

Vorremmo parlare del Recovery Plan e di questa cifra stratosferica su cui tutti stanno almanaccando. Come interpreti ciò che sta succedendo? Tu cosa pensi che sarebbe giusto fare?

Mah, interpretare quel che succede con categorie politiche è un azzardo, anche perché dai tempi di Bertinotti abbiamo imparato che, ad di là di ciò che è scritto nei trattati di politologia, esiste anche l’elemento follia (e avventurismo) nella politica.

Possiamo invece dire qualcosa su ciò che oggi sarebbe desiderabile accadesse riguardo al Recovery Plan (noi continuiamo a chiamarlo così, ma in realtà si chiama Piano per la Nuova Generazione, Next Generation Plan). Sarebbe bene tener presente la sua destinazione. Quel che è certo è che siamo in un momento in cui bisogna prendere una strada o l’altra, dare una direzione al futuro del paese.

- Details

- Hits: 1843

L'eurocentrismo "funzionale" di Marx ed Engels

Paradossi e contraddizioni del concetto di modo di produzione asiatico

di Carlo Formenti

Mi scuso con i lettori, ma la mia insufficiente conoscenza delle funzioni del template di questa piattaforma mi ha impedito di inserire le traslitterazioni corrette dei nomi di persone e istituzioni russe per cui queste parole risultano malamente "italianizzate"

Le accuse di eurocentrismo ai due autori del Manifesto del Partito Comunista nonché fondatori del socialismo scientifico non sono nuove. Una delle requisitorie più dure in tal senso si deve al sudafricano Hosea Jaffe, esponente delle correnti marxiste più attente alle lotte di liberazione dei popoli coloniali ed ex coloniali; costui, in un saggio intitolato Davanti al colonialismo: Engels, Marx e il marxismo (Jaca Book, Milano 2007) arriva ad affibbiare ad Engels l’epiteto di euro-razzista e di social-sciovinista tedesco, citandone alcune frasi (che oggi farebbero effettivamente rizzare i capelli sulla testa a ogni militante di sinistra) contenute in scritti sulla guerra degli Stati Uniti contro il Messico, sulla conquista francese dell’Algeria e sulla colonizzazione italiana dell’Eritrea. Il suo giudizio è meno severo nei confronti di Marx, in quanto ritiene che i suoi scivoloni eurocentrici – comunque meno plateali di quelli di Engels - siano riscattati dal suo fondamentale contributo all’analisi del ruolo del colonialismo nel processo di accumulazione capitalistica.

Le accuse di eurocentrismo ai due autori del Manifesto del Partito Comunista nonché fondatori del socialismo scientifico non sono nuove. Una delle requisitorie più dure in tal senso si deve al sudafricano Hosea Jaffe, esponente delle correnti marxiste più attente alle lotte di liberazione dei popoli coloniali ed ex coloniali; costui, in un saggio intitolato Davanti al colonialismo: Engels, Marx e il marxismo (Jaca Book, Milano 2007) arriva ad affibbiare ad Engels l’epiteto di euro-razzista e di social-sciovinista tedesco, citandone alcune frasi (che oggi farebbero effettivamente rizzare i capelli sulla testa a ogni militante di sinistra) contenute in scritti sulla guerra degli Stati Uniti contro il Messico, sulla conquista francese dell’Algeria e sulla colonizzazione italiana dell’Eritrea. Il suo giudizio è meno severo nei confronti di Marx, in quanto ritiene che i suoi scivoloni eurocentrici – comunque meno plateali di quelli di Engels - siano riscattati dal suo fondamentale contributo all’analisi del ruolo del colonialismo nel processo di accumulazione capitalistica.

Con Onofrio Romano, nel libro Tagliare i rami secchi. Catalogo dei dogmi marxisti da archiviare (DeriveApprodi 2019), che contiene la trascrizione di una nostra lunga conversazione, ho rilanciato – sia pure in forma meno virulenta – critiche analoghe, estendendole all’insieme della cultura marxista occidentale e riproponendo l’opposizione fra marxismo occidentale e marxismo orientale teorizzata da Domenico Losurdo (Il marxismo occidentale, Laterza, Roma-Bari 2017).

- Details

- Hits: 1331

Necessario o superfluo? Comunismo, bisogni umani e i rischi di una semplificazione pseudo-socialista

di Luca Colamini

“Il capitalismo ti dà il superfluo, il socialismo ti dà il necessario”: così recita uno slogan, coniato e diffuso da Marco Rizzo e largamente impiegato nel corso di comizi e interventi su organi televisivi e di stampa. Apparentemente una formula snella ed efficace, una sintesi chiara e senza fronzoli, che va dritta al punto ed è comprensibile da tutti. Coerente, peraltro, con l’immagine bread and butter di quadri politici capaci di rabboccare l’olio del motore dell’automobile e di tirare di boxe. Gente vicina alla classe operaia, di cui condivide il linguaggio, le abitudini e il buon senso.

“Il capitalismo ti dà il superfluo, il socialismo ti dà il necessario”: così recita uno slogan, coniato e diffuso da Marco Rizzo e largamente impiegato nel corso di comizi e interventi su organi televisivi e di stampa. Apparentemente una formula snella ed efficace, una sintesi chiara e senza fronzoli, che va dritta al punto ed è comprensibile da tutti. Coerente, peraltro, con l’immagine bread and butter di quadri politici capaci di rabboccare l’olio del motore dell’automobile e di tirare di boxe. Gente vicina alla classe operaia, di cui condivide il linguaggio, le abitudini e il buon senso.

Ma quali sono i presupposti di un simile slogan? Non intendiamo certo “fare le pulci” a una formula propagandistica per puro e sterile esercizio polemico. Tuttavia, anche quando si adatta il registro al contesto, le parole d’ordine qualificanti di un’organizzazione comunista dovrebbero contenere ed esprimere sinteticamente una solida impostazione teorica, legarsi a un’adeguata analisi della situazione storica contemporanea e della “fase”, e agli obiettivi di avanzamento del movimento operaio. Per questa ragione, gli slogan vanno sempre interrogati, e occorre considerare accuratamente la possibilità che inducano ad assumere posizionamenti tattici improduttivi o dannosi, o addirittura riflettano un orizzonte strategico inadeguato. Nel caso della formula in questione, la ricerca dell’efficacia comunicativa corre il serio rischio di veicolare distorsioni teoriche, controproducenti sul piano pratico e politico, e per giunta subalterne ai leitmotiv della propaganda borghese circa la natura e gli obiettivi del socialismo. Ma andiamo con ordine.

- Details

- Hits: 1086

A sua immagine e somiglianza

Sul concetto di sussunzione reale del lavoro al capitale

di Sebastiano Isaia

La cooperazione degli operai comincia soltanto nel

La cooperazione degli operai comincia soltanto nel

processo lavorativo, ma nel processo lavorativo hanno

già cessato d’appartenere a se stessi. Entrandovi, sono

incorporati nel capitale (K. Marx).

1. Studiare l’Industrial Smart Working e la cosiddetta Fabbrica Intelligente (cioè robotizzata e digitalizzata), chiamata anche Industria 4.0 e in altri mille modi (tutti ugualmente suggestivi e idonei alla mistificazione del rapporto sociale capitalistico da parte di economisti, sociologi e politici “modernisti”), ha avuto per me soprattutto il significato di ritornare a riflettere su un fondamentale concetto marxiano: la sussunzione reale del lavoro sotto il capitale, con annessa dialettica tra sussunzione formale e sussunzione reale. Una dialettica che peraltro si presta benissimo, a mio avviso, come chiave di interpretazione analogica di molti e importanti fenomeni sociali che si danno fuori dai luoghi immediati della produzione del valore, e che investono appunto aspetti della nostra vita che sembrano non avere nulla a che fare con la sfera immediatamente economica. Di più: è proprio questa dialettica che, a mio avviso, giustifica l’uso – si spera non ideologico – del concetto di sussunzione totale della vita da parte del capitale, anche se è nella sfera produttiva (di plusvalore) che tale concetto trova il suo più pregnante e puntuale riscontro.

I teorici della Fabbrica Intelligente affermano che a differenza della vecchia fabbrica, quella di nuova concezione richiede agli operai non solo di eseguire gli ordini ma soprattutto di pensare (nientedimeno!), anche in “modalità creativa” e, addirittura, “critica” [1]. Ma si tratta di una truffa ideologica (vedi, ad esempio, il concetto di Cobotica – collaborative robot –, che rimanda all’«assistenza collaborativa» del robot nei confronti del lavoratore), di un guazzabuglio terminologico inteso a capovolgere i termini della questione, a mistificare la realtà, la quale vede il capitale assorbire sempre più completamente nel proprio corpo il lavoratore.

- Details

- Hits: 877

Sulla transitorietà delle forme e delle decisioni politiche nella stagione delle emergenze

di Sandro Moiso

Andrea Salvatore, Carl Schmitt. Eccezione / Decisione / Politico / Ordine concreto / Nomos, DeriveApprodi, Roma 2020, pp. 88, 9,00 euro

«Temo i lettori superficiali» (Carl Schmitt, Interrogatorio n. 2161, Norimberga 29 aprile 1947)

«Temo i lettori superficiali» (Carl Schmitt, Interrogatorio n. 2161, Norimberga 29 aprile 1947)

Il pensiero di Carl Schmitt (1888-1985), comunque lo si voglia considerare, continua ancora oggi a porre questioni di estremo interesse. La lettura di queste riflessioni intorno all’opera del filosofo, giurista e politologo, offerte da Andrea Salvatore, docente di Filosofia politica presso il dipartimento di Filosofia dell’Università di Roma Sapienza, permette di coglierne i motivi di attualità, sdoganandolo di fatto dall’ambito quasi esclusivamente giuridico e dall’area del pensiero politico conservatore o fascista in cui a lungo è stato relegato.

Certo la sua adesione al regime nazista fin dal maggio del 1933 e il fatto che egli abbia mantenuto la sua carica di docente presso l’Università Humboldt di Berlino, da quello stesso anno fino al 1945, non hanno certo contribuito a suscitare a “sinistra” l’attenzione nei confronti del suo pensiero. Eppure, eppure… le sue riflessioni sulle dinamiche politico-giuridiche che rendono attuative e condivise le norme che regolano lo Stato e la società moderna rimangono tutt’ora decisamente interessanti, proprio per la spregiudicatezza delle sue formulazioni.

Va detto subito, piaccia o meno, che il pensiero di Carl Schmitt non ammette alcuna possibilità di cambiamento sostanziale di un sistema politico-giuridico dato in assenza di un suo rovesciamento.

- Details

- Hits: 2174

Aristocrazia e tecnocrazia diretta

di M. Minetti

In chi scrive di politica possiamo spesso riconoscere uno sbilanciamento tra la capacità di analizzare la realtà e quella di progettarne il cambiamento.

In chi scrive di politica possiamo spesso riconoscere uno sbilanciamento tra la capacità di analizzare la realtà e quella di progettarne il cambiamento.

L’analisi viene condotta sulla base di concetti interpretativi comuni, appoggiando le nuove conoscenze ad una solida base di studi pregressi, ai dati, alla osservazione dei fenomeni coevi.

Il progetto di trasformazione sociale che i vari autori esprimono, invece, rappresenta molto di più l’insieme dei valori a cui fanno riferimento e l’immagine pubblica che vogliono dare di sé stessi al mondo.

La prima parte degli studi di tutti costoro è quindi utile alla conoscenza, la seconda spesso totalmente velleitaria. Per mia sfortuna, non posso a mia volta sfuggire a questa valutazione empirica. Il futuro semplicemente non è scritto e non si ispira alla teoria.

Il tramonto delle masse

Da più fronti convergono teorie che interpretano la realtà attuale come una evoluzione della egemonia unipolare degli USA, quello che Bush senior chiamò Nuovo Ordine Mondiale (NWO) in seguito alla caduta dell’URSS (1), in uno scontro multipolare in cui libero mercato e democrazia rappresentativa non sono più dei modelli indiscussi. Questo NWO è durato circa trenta anni e coincide con ciò che abbiamo chiamato globalizzazione o neoliberismo.

Nella crisi della democrazie parlamentari, dovuta alla più ampia crisi della rappresentanza politica, sono emersi molti studi che hanno definito le strutture sociali e politiche del presente o del prossimo futuro in modi diversi ma concordi, spesso con ossimori fantasiosi.

- Details

- Hits: 1285

Panzieri e le minoranze comuniste del suo tempo

di Diego Giachetti

A cent’anni dalla sua nascita, Raniero Panzieri rimane una delle figure più importanti nella storia dell’intellettualità militante e del movimento operaio del secondo dopoguerra. Il recente libro di Marco Cerotto pubblicato da DeriveApprodi (Raniero Panzieri e i «Quaderni rossi». Alle origini del neomarxismo italiano) dedicato alla sua biografia teorica e politica e altre iniziative, tra cui lo «Scavi» sulla nostra rivista, permettono di approfondire i diversi aspetti di una figura ancora in buona misura da riscoprire. L’articolo di Diego Giachetti è un ulteriore prezioso contributo in questa direzione. In particolare, l’autore si concentra su un tema di ricerca inesplorato, ovvero i rapporti che Panzieri ha avuto con le minoranze comuniste presenti alla sinistra del Partito comunista negli anni Cinquanta e Sessanta. Con bordighisti e trotskisti mantenne infatti una relazione di contatto diretto e una dialettica critica e rispettosa, individuandone i limiti ma anche il peso nella rottura della cappa staliniana del Pci, che dopo gli eventi del 1956 era percepita sempre più intollerabile da molti militanti. Analizzando elementi di convergenza e di divergenza, utilizzando materiali rari o dimenticati, Giachetti ricostruisce con precisione storica e interesse politico un pezzo significativo di quello snodo fondamentale del Novecento.

A cent’anni dalla sua nascita, Raniero Panzieri rimane una delle figure più importanti nella storia dell’intellettualità militante e del movimento operaio del secondo dopoguerra. Il recente libro di Marco Cerotto pubblicato da DeriveApprodi (Raniero Panzieri e i «Quaderni rossi». Alle origini del neomarxismo italiano) dedicato alla sua biografia teorica e politica e altre iniziative, tra cui lo «Scavi» sulla nostra rivista, permettono di approfondire i diversi aspetti di una figura ancora in buona misura da riscoprire. L’articolo di Diego Giachetti è un ulteriore prezioso contributo in questa direzione. In particolare, l’autore si concentra su un tema di ricerca inesplorato, ovvero i rapporti che Panzieri ha avuto con le minoranze comuniste presenti alla sinistra del Partito comunista negli anni Cinquanta e Sessanta. Con bordighisti e trotskisti mantenne infatti una relazione di contatto diretto e una dialettica critica e rispettosa, individuandone i limiti ma anche il peso nella rottura della cappa staliniana del Pci, che dopo gli eventi del 1956 era percepita sempre più intollerabile da molti militanti. Analizzando elementi di convergenza e di divergenza, utilizzando materiali rari o dimenticati, Giachetti ricostruisce con precisione storica e interesse politico un pezzo significativo di quello snodo fondamentale del Novecento.

* * * *

Tra le tante questioni emerse nel corso delle ricerche sulla figura esemplare di Raniero Panzieri (1921-1964), alcune meritano di essere poste come ipotesi per un lavoro di approfondimento ancora da farsi. Mi riferisco nello specifico ai suoi rapporti con le minoranze comuniste presenti alla sinistra del Partito comunista negli anni Cinquanta e Sessanta.

- Details

- Hits: 2283

I due Marx

di Robert Kurz

Nel momento in cui ci si trova a commemorare delle nascite, delle morti, o altri anniversari che risalgono a più di un secolo prima, l'oggetto del ricordo, il più delle volte, si è già trasformato in un pezzo da museo finito tra i reperti di un passato ormai morto che non suscita più la minima emozione. Le pagine culturali dei quotidiani, i dignitari della cultura e i curatori fallimentari della storia possono celebrare il loro "evento" stando comodamente appoggiati agli scaffali sui quali sono esposti i ricordi che un tempo avevano fatto battere assai più velocemente i loro cuori. Il "Manifesto del partito comunista" del 1848, redatto da due giovani intellettuali allora pressoché sconosciuti, Karl Marx e Friedrich Engels, ha conservato per molto tempo una sua freschezza ed attualità sorprendente. Un testo che, anche dopo più di un secolo, continua ancora a suscitare un odio rabbioso e ad essere messo all'indice - mentre allo stesso tempo ha una diffusione pari a quella della Bibbia - un testo del genere deve per forza contenere tanta dinamite intellettuale quanto ne possa bastare per un'epoca intera.

Nel momento in cui ci si trova a commemorare delle nascite, delle morti, o altri anniversari che risalgono a più di un secolo prima, l'oggetto del ricordo, il più delle volte, si è già trasformato in un pezzo da museo finito tra i reperti di un passato ormai morto che non suscita più la minima emozione. Le pagine culturali dei quotidiani, i dignitari della cultura e i curatori fallimentari della storia possono celebrare il loro "evento" stando comodamente appoggiati agli scaffali sui quali sono esposti i ricordi che un tempo avevano fatto battere assai più velocemente i loro cuori. Il "Manifesto del partito comunista" del 1848, redatto da due giovani intellettuali allora pressoché sconosciuti, Karl Marx e Friedrich Engels, ha conservato per molto tempo una sua freschezza ed attualità sorprendente. Un testo che, anche dopo più di un secolo, continua ancora a suscitare un odio rabbioso e ad essere messo all'indice - mentre allo stesso tempo ha una diffusione pari a quella della Bibbia - un testo del genere deve per forza contenere tanta dinamite intellettuale quanto ne possa bastare per un'epoca intera.

Ciò malgrado, il "Manifesto" ormai non potrà più festeggiare il suo 150° anniversario come se fosse un documento che viene discusso in maniera controversa nel bel mezzo del tumulto delle lotte sociali. In un qualche punto degli anni 1980 - al più tardi con la grande svolta verificatasi nel 1989 - questo testo rimasto scottante per così tanto tempo, improvvisamente tutt'a un tratto è diventato freddo e scialbo; è come se, da un giorno all'altro il suo messaggio si fosse come ingiallito, e oggi, anche se lo si studia ancora, lo si fa ormai «senza né odio né passione», come se fosse solo la testimonianza di una storia finita.

- Details

- Hits: 1346

Anni Settanta e violenza politica

di Marco Grispigni

Nel solco aperto dall’intervista a Paolo Persichetti, ospitiamo un contributo di Marco Grispigni sul tema della violenza politica nel lungo Sessantotto italiano. Un tema che non può essere eluso nel dibattito storiografico sul periodo, ma che vede ancora oggi gli storici e le storiche arrancare, in linea generale, di fronte alla voluminosa preponderanza delle interpretazioni politico-giornalistiche e, in tono minore di quelle memorialistiche. Prendendo a pretesto il volume di Gentiloni Silveri sulla storia dell’Italia repubblicana, Grispigni evidenzia i limiti di buona parte delle ricostruzioni storiografiche sul tema della violenza politica.

Nel solco aperto dall’intervista a Paolo Persichetti, ospitiamo un contributo di Marco Grispigni sul tema della violenza politica nel lungo Sessantotto italiano. Un tema che non può essere eluso nel dibattito storiografico sul periodo, ma che vede ancora oggi gli storici e le storiche arrancare, in linea generale, di fronte alla voluminosa preponderanza delle interpretazioni politico-giornalistiche e, in tono minore di quelle memorialistiche. Prendendo a pretesto il volume di Gentiloni Silveri sulla storia dell’Italia repubblicana, Grispigni evidenzia i limiti di buona parte delle ricostruzioni storiografiche sul tema della violenza politica.

Dalla definizione dell’oggetto stesso degli studi (cos’è esattamente la violenza politica?) alla periodizzazione del fenomeno (con le polemiche intorno al ruolo periodizzante dei due «grandi eventi» rappresentati dalla Strage di Piazza Fontana e del rapimento e uccisione di Aldo Moro, fino alla (in)capacità di leggere la varietà fenomenologica del fenomeno armato sul piano non solo dei repertori d’azione, ma anche della progettualità e della capacità di comunicare ed interagire coi movimenti di massa.

Se conoscere ciò che eravamo ci permette di capire meglio ciò che siamo oggi, l’importanza del tema della violenza politica negli anni Settanta del secolo scorso non risiede solo, quindi, nella necessità di comprendere il fenomeno in sé, ma anche e soprattutto in quella di saperlo collocare in modo corretto nella storia recente d’Italia, sottraendolo dal ruolo di «alibi» per qualsiasi ricostruzione storica ad uso politico che assolva dalle proprie responsabilità una classe imprenditoriale e politica che, in modo bipartisan, ci ha portato esattamente alla situazione in cui siamo. [A. P.]

- Details

- Hits: 2001

Dall’austerità di Berlinguer, al cancello di Arundhati Roy

di Lelio Demichelis

Gennaio 1977: al Teatro Eliseo di Roma si svolge un Convegno di intellettuali – promosso da Enrico Berlinguer e dal suo Pci – su un tema particolarissimo e anche molto scivoloso, quello dell’austerità come via per arrivare, se non ad una società socialista almeno ad una società più giusta. È un rovesciamento radicale delle forme classiche (ottocentesche e novecentesche) del marxismo. Il Convegno fece allora molto discutere, ma verrà anche archiviato/rimosso con grande rapidità.

Gennaio 1977: al Teatro Eliseo di Roma si svolge un Convegno di intellettuali – promosso da Enrico Berlinguer e dal suo Pci – su un tema particolarissimo e anche molto scivoloso, quello dell’austerità come via per arrivare, se non ad una società socialista almeno ad una società più giusta. È un rovesciamento radicale delle forme classiche (ottocentesche e novecentesche) del marxismo. Il Convegno fece allora molto discutere, ma verrà anche archiviato/rimosso con grande rapidità.

È stata una grande occasione persa? Forse sì, se rileggiamo quell’evento con gli occhi di oggi – dopo quarant’anni di neoliberalismo e di tecnologie di rete, di disuguaglianze sociali aumentate, di crisi ambientale/climatica che sarebbe già arrivata al ‘punto di non ritorno’ secondo Jonathan Franzen (e molti scienziati), di autocrazia/totalitarismo del sistema industriale/industrialista (o il totalitarismo della società tecnologica avanzata secondo Marcuse, che lo descriveva già settant’anni fa e oggi diventato ipertecnologico[i]), di classe operaia evaporata, di governo del mondo da parte di un oligopolio di imprese private (il Gafam e annessi e connessi). Quel Convegno e il successivo Progetto politico a medio termine, potevano essere analoghi al cancello di cui ha scritto Arundhati Roy a proposito della pandemia? – «un cancello tra un mondo e un altro. Possiamo attraversarlo trascinandoci dietro le carcasse del nostro odio, dei nostri pregiudizi, la nostra avidità, le nostre banche dati, le nostre vecchie idee, i nostri fiumi morti e i cieli fumosi. Oppure possiamo attraversarlo con un bagaglio più leggero, pronti a immaginare un mondo diverso. E a lottare per averlo»[ii].

- Details

- Hits: 2409

Quello Draghi è il primo governo occidentale compiutamente "post-democratico"

di David Broder*

Con l'attuale quadro, "è estremamente preoccupante che una tale forza[Fratelli d'Italia] sia l'unica opposizione, con la sinistra sia assente che incapace di rappresentare qualsiasi tipo di alternativa politica a Draghi", secondo David Broder,storico del comunismo italiano e francese, nella sua interessante analisi che illustra come la il Governo Draghi sia il primo governo occidentale compiutamente "post-democratico"

Il nuovo governo italiano di Mario Draghi è stato salutato per aver unito tutte le forze politiche dal centro-sinistra alla Lega di estrema destra. Eppure l'adulazione dell'ex capo della Banca Centrale Europea come "salvatore nazionale" continua una tendenza che eleva le decisioni economiche tecnocratiche al di sopra delle scelte democratiche - e sono gli italiani della classe operaia che ne soffriranno.

Il nuovo governo italiano di Mario Draghi è stato salutato per aver unito tutte le forze politiche dal centro-sinistra alla Lega di estrema destra. Eppure l'adulazione dell'ex capo della Banca Centrale Europea come "salvatore nazionale" continua una tendenza che eleva le decisioni economiche tecnocratiche al di sopra delle scelte democratiche - e sono gli italiani della classe operaia che ne soffriranno.

Mai eletto a nessuna carica pubblica, il nuovo primo ministro ha voluto assicurare agli italiani comuni che aveva a cuore i loro interessi. Ex funzionario della Commissione europea, ha ribadito che il suo obiettivo era ricostruire la fiducia tra i cittadini e le loro istituzioni e superare il preoccupante crollo sociale causato dall'aumento della disoccupazione.

In vista del suo primo voto di fiducia al Senato, il nuovo premier ha promesso di far uscire l'Italia dalla crisi ripulendo le finanze pubbliche, combattendo l'evasione fiscale, garantendo la coesione sociale e riportando l'economia a una crescita sostenibile. I media hanno quasi unanimemente elogiato il tecnocrate per aver salvato l'Italia dal caos lasciato da una classe politica in bancarotta: in mezzo a tanta adulazione, non è stata una sorpresa che abbia iniziato il suo mandato con l'84% di consensi pubblici.

Tutto ciò è accaduto nell'autunno 2011, quando l'ex consigliere di Goldman Sachs Mario Monti è diventato primo ministro italiano. Il suo ormai famigerato governo ha continuato a introdurre una strabiliante austerità che ha spinto verso l'alto la disoccupazione ed ha portato ad un calo del 3% del PIL. Tale fu il crollo di questa figura "provvidenziale", che quando Monti si presentò alle elezioni politiche quindici mesi dopo la sua nomina, solo un elettore su dieci appoggiò il suo partito.

- Details

- Hits: 723

Come sopravvivere alla valutazione al tempo del Covid

Manuale per docenti, studenti e genitori

di Rete Scuola Saperi e Cura

L’articolo che pubblichiamo di seguito è un contributo della Rete scuola saperi e cura sul tema della valutazione a scuola al tempo del Covid 19. La rete, formata da insegnanti genitori e studenti, è nata a Napoli durante la pandemia con l’intento di ripensare radicalmente l’educazione e la cura come processi sociali complessi e campi di battaglia sui quali si giocano il presente e il futuro, non solo della scuola. Ci sembra che, nel tempo di emergenza che viviamo, il tema del “giudizio” sui bambini e i giovani e la forma che esso assume a scuola sia uno dei nodi centrali dei quali peraltro si discute poco o lo si fa a partire da approcci nel migliore dei casi superficiali. A dispetto di quanto viene affermato nelle norme e nei discorsi ufficiali, la scuola è preda di una ossessione valutativa, intenta alla somma e alla misurazione delle cosiddette competenze, un furore che non riesce a fermarsi nemmeno davanti ad una crisi globale come quella che attraversiamo. È la prova che il ceto pedagogico ne è soggiogato avendo assorbito la pratica del “valutare e punire” come unico modo possibile. Intento della rivista è (anche) quello di dare spazio a quei gruppi che provano ad uscire da questo pensiero “a una dimensione”. (Gli asini)

L’articolo che pubblichiamo di seguito è un contributo della Rete scuola saperi e cura sul tema della valutazione a scuola al tempo del Covid 19. La rete, formata da insegnanti genitori e studenti, è nata a Napoli durante la pandemia con l’intento di ripensare radicalmente l’educazione e la cura come processi sociali complessi e campi di battaglia sui quali si giocano il presente e il futuro, non solo della scuola. Ci sembra che, nel tempo di emergenza che viviamo, il tema del “giudizio” sui bambini e i giovani e la forma che esso assume a scuola sia uno dei nodi centrali dei quali peraltro si discute poco o lo si fa a partire da approcci nel migliore dei casi superficiali. A dispetto di quanto viene affermato nelle norme e nei discorsi ufficiali, la scuola è preda di una ossessione valutativa, intenta alla somma e alla misurazione delle cosiddette competenze, un furore che non riesce a fermarsi nemmeno davanti ad una crisi globale come quella che attraversiamo. È la prova che il ceto pedagogico ne è soggiogato avendo assorbito la pratica del “valutare e punire” come unico modo possibile. Intento della rivista è (anche) quello di dare spazio a quei gruppi che provano ad uscire da questo pensiero “a una dimensione”. (Gli asini)

“Se c’è una cosa che l’emergenza sanitaria ha messo bene in evidenza è la differenza tra ciò che è veramente indispensabile rispetto a ciò che non lo è. Niente più lezioni, voti, niente più test INVALSI, simulazioni o addestramenti, niente più Alternanza Scuola Lavoro, niente più verifiche. Dopo una prima sensazione di straniamento, è stato presto chiaro quello di cui si sentiva veramente la mancanza: la relazione umana, tra studenti e insegnanti, tra studenti e studenti. Anche se mediati o surrogati attraverso tecnologie più o meno efficaci, sono stati il dialogo e l’interazione ciò che abbiamo cercato e tentato subito di riprodurre.” (Rossella Latempa, 31/03/2020)

Page 200 of 612