- Details

- Hits: 1338

Cina. Il nodo del socialismo, dalla conquista del potere alla costruzione della società

di Francesco Piccioni

Un pianeta poco conosciuto, molto favoleggiato. Siamo stati tutti maoisti, almeno per giorno, ma non è che sapessimo molto di più di quanto scritto da Mao nei suoi libri (o anche solo nel “libretto rosso”). Qualcuno ha approfondito, certo, ma “la massa” dei militanti si fermava alle parole d’ordine generali.

Un pianeta poco conosciuto, molto favoleggiato. Siamo stati tutti maoisti, almeno per giorno, ma non è che sapessimo molto di più di quanto scritto da Mao nei suoi libri (o anche solo nel “libretto rosso”). Qualcuno ha approfondito, certo, ma “la massa” dei militanti si fermava alle parole d’ordine generali.

Il movimento comunista in Occidente d’allora, e soprattutto il movimento del ‘68, si accontentava di trovare un’alternativa appassionante, stante l’insofferenza per il “socialismo reale” brezneviano.

Ovvero, le “guardie rosse”, “bombardare il quartier generale”, “potere alle masse” e non alla burocrazia.

Una ricezione molto ideologica, per forza di cose. Non del tutto sbagliata, ma indubbiamente parziale.

Poi la rottura dell’incanto: la morte di Mao, il ritorno di Deng, “arricchitevi”. La delusione che produce disinteresse. Di lì uno sguardo sempre più distratto su quel pianeta, considerato ad un certo punto “acquisito al capitalismo”.

Il lento ritorno all’analisi è parallelo alla crescita di rilevanza economica e tecnologica.

La pandemia e la crescita dei consumi hanno costretto tutti a riflettere nuovamente. A porsi domande, prima di sparare risposte piene di nulla.

La prima cosa su cui bisognerebbe riflettere seriamente è la differenza essenziale tra la lotta per la conquista del potere politico e la successiva costruzione della società. Quanto a tipo di partito, tipologia dei quadri, competenze utilizzabili, pianificazione dell’azione, priorità nel rapporto avanguardia-masse. Fare i guastatori del sistema dominante e gestirne/costruirne un altro, anche intuitivamente, sono mestieri differenti.

- Details

- Hits: 1488

Per una politica economica critica: il capitalismo contemporaneo secondo Emiliano Brancaccio

di Vincenzo Bello

La questione dei vaccini, dalla loro produzione esigua ai ritardi nella distribuzione da parte delle multinazionali e, prima ancora, la pandemia del Covid-19 con la sua gestione, politica ed economica, hanno messo in evidenza le contraddizioni del mondo capitalistico, in particolare quella tra profitto e diritto alla salute, ovvero tra interessi del capitale e democrazia. D’altronde non ci si può aspettare nulla di diverso da un sistema basato sulla pura logica di mercato in cui la determinazione delle quote di vaccini e il loro prezzo viene regolato sulla base della concorrenza e delle forze di mercato. In questo solco si inserisce anche l’affermazione di Letizia Moratti, che vorrebbe distribuire il vaccino in proporzione al PIL. È la ricchezza il criterio che stabilisce la distribuzione dei vaccini.

La questione dei vaccini, dalla loro produzione esigua ai ritardi nella distribuzione da parte delle multinazionali e, prima ancora, la pandemia del Covid-19 con la sua gestione, politica ed economica, hanno messo in evidenza le contraddizioni del mondo capitalistico, in particolare quella tra profitto e diritto alla salute, ovvero tra interessi del capitale e democrazia. D’altronde non ci si può aspettare nulla di diverso da un sistema basato sulla pura logica di mercato in cui la determinazione delle quote di vaccini e il loro prezzo viene regolato sulla base della concorrenza e delle forze di mercato. In questo solco si inserisce anche l’affermazione di Letizia Moratti, che vorrebbe distribuire il vaccino in proporzione al PIL. È la ricchezza il criterio che stabilisce la distribuzione dei vaccini.

Non sarebbe possibile e necessaria una produzione pubblica del vaccino? Il diritto alla salute è o non è più importante del profitto privato? Esiste davvero un trade off tra salute e produzione, il cosiddetto trade off pandemico? E se sì, come può essere superato[1]?

Sono domande tutt’altro che retoriche, perché ci costringono a prendere atto della fase attuale del capitalismo storico e ci pongono dinanzi alla necessità di uscirne.

Il capitalismo costituisce l’oggetto di studio dell’economista Emiliano Brancaccio, marxista, quindi eretico secondo l'orizzonte del pensiero dominante. I suoi scritti rispondono all’urgente bisogno di analizzare le contraddizioni delle teorie mainstream dell’economia e, a partire dalla critica a queste ultime, elaborare visioni alternative.

- Details

- Hits: 1064

Adorno, la destra radicale e la democrazia totalitaria

di Thomas Meyer

L'ascesa del populismo di destra in questi ultimi anni, richiede una spiegazione. Più volte, in diversi momenti, è stato sottolineato che i movimenti di destra degli ultimi anni non cadono semplicemente dal cielo, ma devono essere visti nel contesto del neoliberismo e delle sue convulsioni sociali di questi ultimi decenni. Secondo Wilhelm Heitmeyer [*1], l'autoritarismo, così come viene espresso e rivendicato dai populisti o dai radicali di destra, si trova già racchiuso e contenuto nel neoliberismo, il quale si presenta sempre come senza alternativa. L'erosione dei processi democratici, la liquidazione della rete sociale, il potenziamento dello Stato di polizia, la fondamentale insicurezza sociale e la resa immediata dell'individuo agli imperativi della valorizzazione del capitale rendono evidente l'autoritarismo del regime neoliberista [*2]. Infine, ma non meno importante, la quota percentuale verificata della popolazione che ha una visione razzista del mondo, è aumentata costantemente nel corso degli anni. Di conseguenza, oggi abbiamo un alto potenziale di «misantropia centrata sul gruppo» che non è affatto una novità degli ultimi anni. [*3]

L'ascesa del populismo di destra in questi ultimi anni, richiede una spiegazione. Più volte, in diversi momenti, è stato sottolineato che i movimenti di destra degli ultimi anni non cadono semplicemente dal cielo, ma devono essere visti nel contesto del neoliberismo e delle sue convulsioni sociali di questi ultimi decenni. Secondo Wilhelm Heitmeyer [*1], l'autoritarismo, così come viene espresso e rivendicato dai populisti o dai radicali di destra, si trova già racchiuso e contenuto nel neoliberismo, il quale si presenta sempre come senza alternativa. L'erosione dei processi democratici, la liquidazione della rete sociale, il potenziamento dello Stato di polizia, la fondamentale insicurezza sociale e la resa immediata dell'individuo agli imperativi della valorizzazione del capitale rendono evidente l'autoritarismo del regime neoliberista [*2]. Infine, ma non meno importante, la quota percentuale verificata della popolazione che ha una visione razzista del mondo, è aumentata costantemente nel corso degli anni. Di conseguenza, oggi abbiamo un alto potenziale di «misantropia centrata sul gruppo» che non è affatto una novità degli ultimi anni. [*3]

Le strategie di destra puntano a «spostare i confini di ciò che può essere detto». Indubbiamente, anche la «borghesia volgare» (Heitmeyer) ha contribuito a questo, come appare chiaramente nelle opere di Sloterdijk [*4] e di Sarrazin [*5]. Come scrive Heitmeyer, è «un fatto che, sotto un sottile strato di maniere civili e gentili ("borghesi") si nascondono atteggiamenti autoritari che diventano sempre più visibili, generalmente nella forma di una retorica sempre più rabbiosa» [*6].

- Details

- Hits: 1339

Le ragioni della forza della frazione di Bordiga

di Eros Barone

Come si desume dalla lettura del Manifesto ai lavoratori d’Italia, pubblicato dal Comitato Centrale del Partito comunista d’Italia il 30 gennaio del 1921, quindi pochi giorni dopo la scissione dal Partito socialista italiano e la conseguente costituzione del PCd’I, la forza della frazione bordighiana e la ragione del primato che conquistò nel Partito comunista appena costituito derivano da una ideologia rigorosa, coerente ed intransigente, tale da conseguire il successo nel momento in cui occorreva tagliare i nodi. Tutto il pensiero di Bordiga si condensa in un concetto-cardine del marxismo: lo Stato è l’organo della dittatura di una classe, occorre dunque abbattere lo Stato borghese con la forza e sostituirgli la dittatura del proletariato. La dottrina della rivoluzione è dunque racchiusa in questo sillogismo: non esiste un altro modo di fare la rivoluzione né di avvicinarsi ad essa.

Come si desume dalla lettura del Manifesto ai lavoratori d’Italia, pubblicato dal Comitato Centrale del Partito comunista d’Italia il 30 gennaio del 1921, quindi pochi giorni dopo la scissione dal Partito socialista italiano e la conseguente costituzione del PCd’I, la forza della frazione bordighiana e la ragione del primato che conquistò nel Partito comunista appena costituito derivano da una ideologia rigorosa, coerente ed intransigente, tale da conseguire il successo nel momento in cui occorreva tagliare i nodi. Tutto il pensiero di Bordiga si condensa in un concetto-cardine del marxismo: lo Stato è l’organo della dittatura di una classe, occorre dunque abbattere lo Stato borghese con la forza e sostituirgli la dittatura del proletariato. La dottrina della rivoluzione è dunque racchiusa in questo sillogismo: non esiste un altro modo di fare la rivoluzione né di avvicinarsi ad essa.

Il movimento sindacale, che tende a soluzioni parziali dei problemi che nascono tra la borghesia e il proletariato, ha solo un valore limitato di organizzazione e di propaganda, e solo a questo titolo il partito se ne interessa e vi interviene. La partecipazione al parlamento è dannosa, perché sottrae energie alla rivoluzione proletaria e le impiega invece a valorizzare un organo che deve essere distrutto come organo principale del potere borghese. Strumento della rivoluzione è, dunque, solo il partito politico del proletariato e al suo rafforzamento deve essere dedicata tutta l’attività dei comunisti fino alla presa del potere. La individuazione della pura essenza della rivoluzione proletaria nella lotta frontale tra borghesia e proletariato è ciò che rende attuale la lezione di Bordiga nella situazione odierna, in antitesi alle deformazioni, alle mistificazioni e alle falsificazioni della teoria marxista-leninista perpetrate dal riformismo, teorizzate dal revisionismo e favorite dall’opportunismo, con tutti i gravi cedimenti rispetto al potere borghese che da esse sono inevitabilmente derivati nel pensiero e nell’azione del movimento operaio.

- Details

- Hits: 2683

Next degeneration EU

di Sergio Cesaratto

Il cosiddetto Recovery Fund è il Convitato di pietra della crisi di governo, come scusa di litigio o oggetto di appetito politico. La sua importanza è solo relativa, date le sue ridotte dimensioni finanziarie, la sua tempistica inadeguata, l’impronta europea sui contenuti ben lontana da una organica politica industriale per il continente, i contenuti sociali sospesi fra ipocrisia, demagogia e velleità. Il Recovery Fund appare così inadeguato sia come sostegno alla domanda aggregata che alla capacità industriale italiana (ed europea). Avanzeremo qui alcune osservazioni sul documento del governo italiano (Piano di Ripresa e Resilienza dell’Italia, PNRR – 12 gennaio 2021) [1] ricordando che Il Piano dovrà essere presentato in via ufficiale entro il 30 aprile 2021.

Il cosiddetto Recovery Fund è il Convitato di pietra della crisi di governo, come scusa di litigio o oggetto di appetito politico. La sua importanza è solo relativa, date le sue ridotte dimensioni finanziarie, la sua tempistica inadeguata, l’impronta europea sui contenuti ben lontana da una organica politica industriale per il continente, i contenuti sociali sospesi fra ipocrisia, demagogia e velleità. Il Recovery Fund appare così inadeguato sia come sostegno alla domanda aggregata che alla capacità industriale italiana (ed europea). Avanzeremo qui alcune osservazioni sul documento del governo italiano (Piano di Ripresa e Resilienza dell’Italia, PNRR – 12 gennaio 2021) [1] ricordando che Il Piano dovrà essere presentato in via ufficiale entro il 30 aprile 2021.

1. Assenza di analisi a monte e a valle

I mali dell’economia italiana vengono da lontano.[2] Il miracolo economico degli anni cinquanta e sessanta non risolse le problematiche storiche del Paese: in senso spaziale essendo stato concentrato nel nord-ovest, con successive estensioni nel nord est e, temporaneamente, nella fascia nord adriatica; in senso occupazionale in quanto la limitata industrializzazione non ha assalito le sacche di disoccupazione meridionale, femminile, giovanile, e la sottoccupazione nel terziario parassitario; in senso tecnologico mancando negli anni settanta-ottanta il salto dalle produzioni meccaniche a quelle più elettroniche; sul piano sociale facendo mancare un moderno riformismo verso le classi lavoratrici, a favore dell’inclusione clientelare. Dalla fine degli anni sessanta, il mancato riformismo e lo iato fra le aspettative di consumo e l’insufficienza della torta da spartire ha esacerbato il conflitto sociale fra capitale, lavoro e i topi nel formaggio, con una ricaduta su un uso inefficiente della spesa pubblica e la tolleranza dell’evasione fiscale.

- Details

- Hits: 1242

Passi avanti nel controllo delle imprese digitali

di Vincenzo Comito

Improvvisamente ai due lati dell’Atlantico e anche in Cina le autorità hanno dato vita a iniziative, o almeno dichiarazioni, per regolamentare lo strapotere dei giganti del web: Google, Facebook, Apple e Amazon. Ma i Gafa preparano la controffensiva con azioni di lobbying

Sono molti anni che si discute ai due lati dell’Atlantico della necessità di introdurre adeguate forme di controllo sulle imprese digitali, che intanto crescono in dimensioni e potere. Le più grandi tra di esse, tutte statunitensi o cinesi, hanno raggiunto ormai valutazioni in Borsa di dimensioni enormi: la Apple, solo per fare un caso, vale ormai quasi 2.000 miliardi di dollari. Esse sono fonte di problemi crescenti su moltissimi fronti: su quelli della tutela della concorrenza, della gestione dei dati, del controllo dei contenuti, delle questioni fiscali, della dimensione etica delle scelte, del lavoro, infine di quello politico più generale. Per molti in Occidente appare essere in gioco la stessa democrazia.

Sono molti anni che si discute ai due lati dell’Atlantico della necessità di introdurre adeguate forme di controllo sulle imprese digitali, che intanto crescono in dimensioni e potere. Le più grandi tra di esse, tutte statunitensi o cinesi, hanno raggiunto ormai valutazioni in Borsa di dimensioni enormi: la Apple, solo per fare un caso, vale ormai quasi 2.000 miliardi di dollari. Esse sono fonte di problemi crescenti su moltissimi fronti: su quelli della tutela della concorrenza, della gestione dei dati, del controllo dei contenuti, delle questioni fiscali, della dimensione etica delle scelte, del lavoro, infine di quello politico più generale. Per molti in Occidente appare essere in gioco la stessa democrazia.

Negli ultimi mesi, per la verità, è partita all’improvviso e con grande clamore una campagna per interventi decisi, sia in Occidente che in Cina. Ma i giganti del settore hanno tanto denaro e tanti dati a disposizione che, forse, è molto difficile che siano seriamente infastiditi, almeno in Occidente (Livni, 2020). Comunque il quadro appare differente tra un’area e l’altra.

Le autorità cinesi, quali che siano le loro motivazioni, stanno facendo sul serio nel tentativo di porre sotto controllo i grandi gruppi digitali e si stanno muovendo con grande rapidità e decisione nell’esecuzione, forse fin troppo.

Le situazione per quanto riguarda gli Stati Uniti e l’UE appare differente e un recente articolo apparso su The Economist, aveva a questo proposito il significativo titolo di “credibility gap” (The Economist, 2020).

- Details

- Hits: 830

Per un nuovo protagonismo dei comunisti in Italia

di Ascanio Bernardeschi

Lo scopo di questo contributo non è una ricostruzione storiografica delle vicissitudini attraversate dal Pci nel corso della sua esistenza ma quello di partire da alcuni snodi di questa storia per trarne alcune lezioni utili per il presente. Tuttavia, ai fini di questa riflessione mi pare utile un sommario richiamo a tali snodi, consapevole del rischio di tediare i tantissimi compagni per i quali un tale sunto appare superfluo.

Lo scopo di questo contributo non è una ricostruzione storiografica delle vicissitudini attraversate dal Pci nel corso della sua esistenza ma quello di partire da alcuni snodi di questa storia per trarne alcune lezioni utili per il presente. Tuttavia, ai fini di questa riflessione mi pare utile un sommario richiamo a tali snodi, consapevole del rischio di tediare i tantissimi compagni per i quali un tale sunto appare superfluo.

A seguito del grande evento della rivoluzione di Ottobre, ma anche della sconfitta dell’occupazione delle fabbriche, favorita sia dalla linea opportunista dei riformisti che dall’incapacità di direzione politica dei massimalisti, Antonio Gramsci e il gruppo dirigente che lo circondò intesero a costruire un partito in cui la solida impostazione teorica e l’internazionalismo proletario si sposassero con la presenza attiva all’interno delle classi lavoratrici, con un’organizzazione ferrea e con l’iniziativa politica. La pratica del centralismo democratico, l’idea della costruzione del partito prioritariamente nei luoghi di lavoro all’interno dei quali introdurre forme di democrazia consiliare, l’approntamento di strumenti di comunicazione e propaganda idonei – considerate l’epoca e la situazione – erano funzionali a questo molteplice compito.

Perfino negli anni bui della clandestinità sotto il regime fascista, in quelle durissime condizioni, non venne meno tale impegno e il Partito riuscì ad aderire, nei limiti consentiti dalla situazione, alle pieghe della società e a costruire un reticolo di cellule in cui l’iniziativa politica, quale per esempio la diffusione della stampa clandestina, si abbinava alla formazione dei quadri. Lo stesso carcere fu per molti l’“università” che permise di far crescere quadri dirigenti di grande valore.

- Details

- Hits: 3272

The Great Reset: una nuova rivoluzione passiva

di Geminello Preterossi

Da un po’ di tempo si sente parlare di Great Reset. Che non si tratti di un’invenzione di complottisti, da liquidare con autocompiacimento, lo testimonia il fatto che al tema è stato dedicato di recente un libro, di cui è autore, insieme a Thierry Malleret, Klaus Schwab, non proprio l’ultimo scappato di casa, visto che ha fondato il World Economic Forum di Davos (di cui è attualmente direttore esecutivo), cioè il “club” che raccoglie i più ricchi e potenti del mondo. “Great Reset” è, non a caso, il tema del convegno annuale di Davos appena concluso (svoltosi quest’anno rigorosamente da remoto). Al progetto, il Time ha dedicato qualche mese fa la sua copertina. Ma cosa si intende, precisamente, con questa parola d’ordine? Se leggiamo il libro di Schwab e Malleret, nonché i contributi da tempo presenti sul tema, sul sito del Forum e altrove, possiamo farcene qualche idea, non proprio rassicurante.

Da un po’ di tempo si sente parlare di Great Reset. Che non si tratti di un’invenzione di complottisti, da liquidare con autocompiacimento, lo testimonia il fatto che al tema è stato dedicato di recente un libro, di cui è autore, insieme a Thierry Malleret, Klaus Schwab, non proprio l’ultimo scappato di casa, visto che ha fondato il World Economic Forum di Davos (di cui è attualmente direttore esecutivo), cioè il “club” che raccoglie i più ricchi e potenti del mondo. “Great Reset” è, non a caso, il tema del convegno annuale di Davos appena concluso (svoltosi quest’anno rigorosamente da remoto). Al progetto, il Time ha dedicato qualche mese fa la sua copertina. Ma cosa si intende, precisamente, con questa parola d’ordine? Se leggiamo il libro di Schwab e Malleret, nonché i contributi da tempo presenti sul tema, sul sito del Forum e altrove, possiamo farcene qualche idea, non proprio rassicurante.

L’impressione è che si tratti di una grande operazione di controffensiva egemonica, rispetto ai movimenti di protesta anti-establishment cresciuti nell’ultimo decennio, per effetto del crollo finanziario del 2008, e alla crisi di consenso che ha investito il finanzcapitalismo e la globalizzazione, producendo un disallineamento tra masse e rappresentanza politica. Per certi aspetti, è un’operazione ideologica preventiva, volta cioè a evitare che dalla pandemia sorgano ricette e sensibilità che recuperino sul serio la centralità dello Stato e della politica nella loro autonomia, rimettendo in campo il conflitto sociale e politiche di programmazione in grado non solo di redistribuire, limando i profitti, ma anche di orientare a fini pubblici, collettivi, l’economia, all’insegna ad esempio dei principi del costituzionalismo sociale e democratico.

- Details

- Hits: 1533

L’annichilimento dell’essere sociale e l’ontologia fantasma

di Pier Paolo Dal Monte

Scrisse l’imperatore Artaserse nel suo testamento al figliolo Shapur:

Scrisse l’imperatore Artaserse nel suo testamento al figliolo Shapur:

La popolazione deve sempre essere occupata. Quando non ha lavoro, quando langue nell’inazione, inizia a criticare l’operato dell’autorità. Questo porta alla formazione di gruppi e conventicole che, con agende diverse, si oppongono al Re […] Pertanto il Re deve vigilare sulle conventicole¹.

Questo è ancora oggi uno degli arcana imperii cruciali: è necessario scongiurare il pericolo che si formino le conventicole per impedire che si possa affermare un sensus communis diverso da quello che scaturisce dai mezzi di manipolazione di massa e dagli onnipresenti dispositivi elettronici che fabbricano la realtà fantasma. Perché non deve poter esistere altra realtà all’infuori della verità auto-veritativa che impone chi controlla il mondo fantasma.

È indispensabile evitare che le persone interagiscano tra loro, scongiurare il pericolo ch’esse possano confidarsi reciprocamente, magari esprimendo dubbi sulla realtà fantasma, della quale vengono continuamente nutrite, che possano coltivare lo scetticismo nei confronti della fiaba dei nostri tempi. E, per fugare questo pericolo, occorre cancellare il mondo reale, perché, si sa, la gente mormora e potrebbe farsi sfuggire non solo che “i fatti hanno la testa dura” ma, soprattutto, che “pancia vuota non vuole consigli”.

Questo mormorio incontrollato potrebbe scoperchiare il vaso di Pandora e far trapelare ciò che gli arcana imperii tengono gelosamente celato: se non è possibile riempire le pance vuote², o ammorbidire la testa dei fatti, allora occorre abolire i fatti. Se la realtà contraddice il racconto, allora è necessario cancellare la realtà e tessere un velo di fattoidi che ricopra interamente il reale, sostituendone l’immagine.

- Details

- Hits: 1407

Niente sarà più come prima

Scenari ambivalenti del post-Covid

di Marco Valisano

1. Introduzione

1. Introduzione

Il fenomeno Covid-19 ha dato vita, negli ultimi mesi, a una letteratura fiorente e piuttosto variegata. Se ne può capire bene il perché. Oltre all’impatto sociale, economico e politico che il virus ha avuto a livello globale, l’occasione è stata ed è ghiotta per affrontare temi di antica data o per mettere alla prova le teorie più svariate, come quella relativa allo stato di eccezione permanente in cui vivremmo (Agamben 2020) fino a più vaste tematiche di biopolitica (De Carolis 2020), di politica ambientale, di politica economica (Dalla Vigna 2020; Di Cesare 2020; Marchetti-Romeo 2020; Chomsky 2020); c’è chi ha insistito sulle conseguenze di rottura della pandemia (Harari 2020), chi invece ha sottolineato i tratti di continuità (Houllebecq 2020).

Gli individui isolati l’uno dall’altro e costretti in cattività durante il famigerato lockdown hanno poi fornito ulteriore materiale per le analisi e i consigli dei life coaches, categoria professionale che spopola ormai da diversi anni. Si possono trovare libri e opuscoli che distribuiscono ricette costellate di rituali quotidiani per cavarsela meglio nella situazione di isolamento o per riuscire, finita questa emergenza di cui in realtà non si vede la fine, a ritrovare un equilibrio e tornare a una vita normale (cfr. Ter Kuile 2020; Wilson Guttas 2020).

- Details

- Hits: 2023

Retroscena di un paese “commissariato”, da dieci anni

di Sergio Cararo

L’incarico a Mario Draghi di formare il governo non è stata una sorpresa. Era esattamente il coniglio che le classi dominanti italiane ed europee da mesi volevano tirare fuori dal cilindro facendo fuori il governo Conte, sia nella prima che nella seconda versione.

Esattamente dieci anni dopo, Mario Draghi è tornato così a commissariare dall’alto il nostro paese. Lo aveva fatto nel 2011, firmando il 5 agosto una lettera come presidente entrante della Bce che costrinse Berlusconi alle dimissioni, portò Monti al governo e introdusse misure odiose e antipopolari come la Legge Fornero sulle pensioni e i licenziamenti, l’art.81 in Costituzione, i tagli feroci alla sanità.

Dieci anni dopo è tornato sul luogo del golpe e viene presentato come l’uomo della salvezza per gestire il Recovery Fund, evitare di lasciare il paese senza un governo in un momento d’emergenza e mettere insieme un po’ di classe politica meno cialtrona di quella vista dal 1992 a oggi ( e qui ha poco o niente da scegliere).

Ma perché, quando e come hanno cominciato a fare le scarpe a Conte e preparato il terreno al Commissario Draghi?

- Details

- Hits: 937

Pilastro Draghi

di Matteo Bortolon

Da anni si parla di Draghi come candidato alla presidenza del Consigli dei ministri, con appoggi abbastanza trasversali.

Negli anni Draghi ha collezionato anche una discreta schiera di oppositori, che lo vedono come il braccio dei poteri forti, ancella del neoliberismo e dei poteri privatistici.

I fatti in relazione ai quali viene più criticato sono : il processo di smantellamento delle aziende di Stato dei primi anni Novanta, la sua aderenza a Goldman Sachs al volgere del secolo, e la famosa lettara scritta ad agosto 2011 assieme all’allora governatore della BCE Trichet.

Il novero di tali eventi, che riesce ad attirarsi le critiche tanto dell’area di sinistra anticapitalista che di populismo identitario, presenterebbe già da sé un bilancio impietoso, ma posti così sembrano un mosaico incompleto, come l’identità di qualche figura del mondo antico di cui ci sono rimasti alcuni provvedimenti e documenti, ma il cui volto resta nascosto e solo con la perizia della ricostruzione storica si tenta di colmare i vuoti.

- Details

- Hits: 1891

Draghi, il pilota automatico dei mercati

di Marco Bersani

"L’Italia è in guerra. Ha un comando e degli alleati. L’attende, non si sa quando, un dopoguerra molto difficile, dato che era entrata in guerra già in condizioni di debolezza cronica. (..) oggi vi sono ragioni eccezionali per non curarsi troppo dell’aumento del debito, ma presto verrà reintrodotta una disciplina di disavanzi e debiti pubblici, e noi più di altri arriveremo a quell’appuntamento dopo l’impennata di questi anni; inoltre, la «revisione strategica» della politica della Bce, che Christine Lagarde ha avviato, difficilmente permetterà di fare affidamento a lungo sulla possibilità di finanziare a costo zero il disavanzo italiano”.

Sono le parole con le quali, non più tardi di due settimane fa, il senatore Monti, fratello gemello per via paterna -Goldman Sachs- del neo incaricato Mario Draghi, esprimeva una stiracchiata fiducia all’allora presidente del Consiglio, Giuseppe Conte.

Più che una dichiarazione di fiducia, le parole di Monti sono sembrate un viatico all’avvicendamento, che da ieri è divenuto realtà con l’incarico a Mario Draghi a formare un governo, e la conferma di come ad ogni crisi corrisponda un commissariamento della politica e della democrazia (così fu con Ciampi dopo tangentopoli e con lo stesso Monti dopo la crisi finanziaria del decennio scorso).

- Details

- Hits: 1592

Il “partito di Draghi”: chi lo sponsorizza tra Usa, Europa e Vaticano

di Andrea Muratore

Mario Draghi ha accettato l’offerta di Sergio Mattarella per formare un esecutivo di alto profilo capace di dare al Paese le risposte alle crisi lasciate aperte dal governo Conte II sul fronte politico, economico, sanitario. Una mossa, quella del presidente della Repubblica, che può essere letta sotto diverse prospettive. In primo luogo come l’iniziativa personale che ai sensi della Costituzione gli è garantita una volta esauritasi la fase di consultazione tra le forze politiche che ha mostrato l’incapacità di M5S, Pd, LeU e Italia Viva di confermare la loro alleanza. In secondo luogo, come una presa di posizione discrezionale rispetto alla possibilità di elezioni anticipate, che il Quirinale intende riservarsi come extrema ratio. In terzo luogo, poi, come la speranza che Draghi, prendendo il posto di Conte, possa garantire la leadership necessaria a federare un programma comune.

C’è però un aspetto fondamentale del processo di nomina di Draghi che è legato a dinamiche non completamente connesse al contesto italiano, ma che richiamano importanti scenari internazionali.

- Details

- Hits: 777

SuperMario, e il porto sicuro in cui approdò il Titanic

di Simone Luciani

Abbiamo un vincitore, ed è «La Stampa». Nel rito pagano dei Baccanali in onore del tecnico che arriva e salverà (indubbiamente…) il Paese, nella zuccherosa, colesterolemica orgia di ritratti e bozzetti in lode del deus ex machina della tragedia (amara, invece, amarissima) di un’Italia lacerata a livello sanitario, economico, sociale e psicologico, per distacco è il quotidiano torinese, già della famiglia Agnelli, già di De Benedetti, di nuovo della famiglia Agnelli, a sbaragliare la concorrenza e stendere gli avversari con una combinazione montante-jab-montante cui nessun organo di stampa potrebbe resistere.

E sì che i giornaloni ce l’hanno messa tutta, nella gara a portare l’omaggio più gradito. Non uno che manchi all’appello, in biografie a tutta pagina che somigliano a un elenco di trofei degno delle teche in vetro del Barcellona. Una laurea con Caffè di qua (chissà che direbbe, a proposito…), un dottorato di là, una medaglia su, un civil servant di giù, il whatever it takes che troviamo a pagine unificate praticamente ovunque.

- Details

- Hits: 2034

Il giorno della marmotta: il ritorno dei tecnici

di Lorenzo Zamponi

Dieci anni dopo Monti, con Mario Draghi torna il «governo tecnico», una specialità italiana che segna l'ennesima morte della politica. L’élite economica prova così ad apparecchiare la tavola per gestire in modo diretto i soldi in arrivo dall’Ue

Dieci anni dopo Monti, con Mario Draghi torna il «governo tecnico», una specialità italiana che segna l'ennesima morte della politica. L’élite economica prova così ad apparecchiare la tavola per gestire in modo diretto i soldi in arrivo dall’Ue

Il due febbraio è il giorno della Candelora, quando per tradizione si dovrebbe poter prevedere la fine dell’inverno. È il «giorno della marmotta» in cui è ambientato Ricomincio da capo, film del 1993 in cui il personaggio interpretato da Bill Murray è condannato a rivivere all’infinito la stessa giornata. Ed è parso a molti di rivivere le giornate dell’autunno 2011 quando il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, prendendo atto del fallimento del tentativo di ricomporre l’alleanza di governo tra Pd, M5S, Leu e IV, ha annunciato il varo di «un governo di alto profilo, che non debba identificarsi con alcuna formula politica», e dato l’incarico di formare il nuovo governo a Mario Draghi, ex governatore della Banca d’Italia ed ex presidente della Banca centrale europea.

Si prospetta all’orizzonte un nuovo governo tecnico, a dieci anni dall’esecutivo guidato da Mario Monti. Il clima mediatico è sorprendentemente simile: a due ore dall’annuncio di Mattarella, già si leggevano e si sentivano lodi sperticate all’«uomo che ha salvato l’Europa e ora salverà l’Italia» e si agitavano scenari apocalittici in caso di fallimento dell’operazione, dal ritiro dei 209 miliardi di Next Generation Eu al ritorno del rischio di default. Con ogni probabilità nelle prossime ore la pressione dei mercati e delle cancellerie europee si farà sentire con forza, magari attraverso il solito meccanismo dello spread, in modo da convincere anche i renitenti, nell’opinione pubblica e in parlamento, ad appoggiare Draghi.

- Details

- Hits: 2338

Perché bisogna dire no a Draghi

di Alessandro Di Battista - TPI

Ognuno avrà la sua opinione su Mario Draghi e sulla crisi politica italiana. Ma oltre alle opinioni esistono i fatti. Elenchiamoli. La lenta costruzione di un governo caro alle élite nasce nell’estate del 2019 quando Renzi aprì al Movimento 5 Stelle solo per prendere tempo. Incassò un paio di ministri e subito dopo creò IV, preoccupandosi, ovviamente, di lasciare svariati “pali” renziani all’interno del PD. Se non ci fosse stata la pandemia la demolizione del Conte II sarebbe avvenuta mesi fa. Questa fu la ragione per la quale mi opposi ad un governo con il PD. Semplicemente non mi fidavo di Renzi e, soprattutto dei suoi ventriloqui. La Storia parla da sé.

Altro fatto incontrovertibile: tutto l’establishment italiano ha lavorato incessantemente per evitare che il Movimento 5 Stelle governasse liberamente. Ricordo lo spread ballerino all’inizio del Conte I, ricordo gli attacchi dei giornali, ricordo le fantasmagoriche inchieste sull’occultamento di frigorifero da parte del padre di Di Maio.

- Details

- Hits: 1089

Il drago che verrà

di Mauro Poggi

Ci aveva già provato nel 2018 con l’esiguo Cottarelli, ora pare che il presidente Mattarella ci voglia riprovare con il ben più sontuoso Draghi in odore di quirinalato.

Al di là della pretestuosità della motivazione ufficiale (la crisi economico-sanitaria), a impedire la naturale soluzione elettorale è la consapevolezza che l’esito segnerebbe un tracollo per i partiti che hanno sostenuto il Governo Conte 2 e “consegnerebbe il Paese alla destra”. Ne seguirebbe un governo inviso all’Europa, con prevedibili ritorsioni su Recovery Fund e spread.

Un concetto espresso in tutte le salse da vari autorevoli commentatori, ognuno incurante del fatto che questo modo di ragionare sancisce l’impressionante declino della ragione democratica, iniziato da quando il Paese si consegnò anima e corpo alle ragioni europeiste.

È probabile che l’ipotesi di un governo tecnico presieduto da Draghi goda già di ampio consenso in Parlamento: sarebbe strano che il Presidente della Repubblica commettesse lo stesso errore del 2018, quando cercò di imporre un nome che alla prova dei fatti nessuno voleva.

- Details

- Hits: 2683

Il “golpe bianco” di Mario Draghi (dopo quello di Monti del 2011)

di Fabrizio Marchi

Siamo al secondo commissariamento del Paese dopo quello del 2011 quando Berlusconi fu defenestrato dal “golpe bianco” di Monti, sostenuto ovviamente dall’establishment dell’Unione Europea, di cui Monti è un solerte e fedele funzionario.

All’epoca in tanti (un po’ gonzi, lo vogliamo dire?…) festeggiarono per la caduta di Berlusconi, non capendo che si stava aprendo l’era della “tecnocrazia” come vera e propria “tecnica” e modalità di governo.

Ora sta accadendo la stessa identica cosa, cambiano solo gli attori, protagonisti e comprimari, con Mario Draghi che entra prepotentemente sulla scena, dopo che molti illustri analisti o presunti tali (lo ricordo benissimo) per molto tempo avevano ripetuto che il “nostro” non aveva nessuna intenzione di “scendere direttamente in politica” e tanto meno di assumere le redini del governo. In realtà è proprio questo il modo per preparare la scesa in campo di un tecnocrate, costruendogli l’immagine di uomo super partes, appunto, di “tecnico” fuori dalle beghe e dalle litigiosità dei partiti ed estraneo ad una classe politica arruffona, inadeguata e screditata; insomma, una sorta di salvatore della patria.

- Details

- Hits: 1032

Il governo tecnico di Draghi: la nuova marcia su Roma

di Niccolò Biondi

Dopo la caduta del governo Conte – che, con tutti i limiti e le contraddizioni del caso, ha rappresentato una parziale tregua rispetto alle politiche di macelleria sociale e smantellamento della Costituzione degli ultimi trenta anni – si sta profilando all’orizzonte un governo tecnico guidato da Mario Draghi, nel giubilo dell’establishment politico e mediatico che incensa di lodi il “salvatore della patria”.

I governi tecnici sono, da sempre, la migliore prospettiva per i liberali e per le categorie sociali (soprattutto imprenditori e industriali) che rappresentano, nonché il punto in cui il liberalismo economico sfocia nell’autoritarismo. In questa ottica si può affermare che il governo tecnico guidato da Draghi si configuri come una nuova marcia su Roma, che inaugura una nuova stagione politica reazionaria, con logiche politiche neocorporativa all’interno di un governo diretto del capitalismo italiano. Ma andiamo per ordine. Come mai il governo “tecnico” rappresenta l’ideale politico liberale, ed è un punto di congiunzione con l’autoritarismo e il fascismo?

- Details

- Hits: 1295

Draghi Presidente, ce lo spiega l’Unione Europea

di coniarerivolta

La crisi politica che si svolge sotto i nostri occhi appare difficile da decifrare se ci limitiamo alle dinamiche partitiche e personali. Sicuramente c’è stato un duello tra Conte e Renzi, sicuramente Italia Viva vorrebbe avere più peso nel governo e, soprattutto, nella spartizione delle risorse pubbliche che sarà definita nel Recovery Plan. Eppure, ci sembra impossibile comprendere quello che sta succedendo se non si allarga lo sguardo al contesto economico e sociale entro cui si svolge il teatrino dei tavoli di trattativa, del toto-ministri e delle conferenze stampa. Il contesto è quel piano inclinato che determina le tendenze di fondo, ovvero le dinamiche principali, più importanti, che trascinano dietro di sé tutti gli altri eventi, le carriere politiche dei singoli, le fortune dei partiti.

La più efficace fotografia del contesto ce la offre, su un piatto d’argento, una figura chiave dell’establishment europeo, Marco Buti, il capo di gabinetto (ruolo tecnico-politico) del Commissario Europeo agli Affari Economici e Finanziari Paolo Gentiloni. In una lectio magistralis all’Università di Firenze del 29 gennaio, Buti sintetizza i possibili scenari che aspettano l’Italia dietro l’angolo della crisi politica, attraverso l’immagine di una “trilogia impossibile”.

- Details

- Hits: 1577

La tecnica non è mai neutrale. Guida critica alla Draghi-mania

di Mattia Marasti, Alessandro Bonetti e Matteo Lipparini

In un momento drammatico come quello che stiamo vivendo, mentre la crisi economica si intreccia a quella sanitaria, la classe politica ha dimostrato tutta la sua inadeguatezza. Ponendo meschini egoismi davanti alla stabilità del governo, ci si è addentrati in una crisi politica inopportuna, innescata fra le altre cose dal MES. Uno strumento che perfino Cottarelli e Boeri ritengono inutile in questo momento.

È iniziata poi una guerra personale di veti incrociati, comizi davanti ai giornalisti e lunghe attese, incomprensibili a una popolo già abbastanza provato.

In circostanze diverse, questa crisi avrebbe portato il Presidente della Repubblica a sciogliere le camere convocando elezioni anticipate. Ma viste le circostanze, Mattarella ha preferito convocare l’ex governatore della Banca d’Italia e della Banca Centrale Europea Mario Draghi.

Draghi è un personaggio più complesso di quello che si sta dipingendo in queste ore. Quello che però desta preoccupazione è l’idea che la tecnica sia, in qualche modo, il silver bullet per risolvere problemi che affliggono il nostro Paese da oltre 30 anni.

- Details

- Hits: 1985

Dal Gruppo Gramsci all'autonomia operaia: un percorso tutt'altro che lineare(I)

di Piero Pagliani

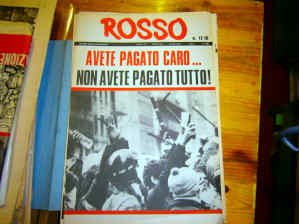

Introducendo la pubblicazione della prima delle tre sezioni di archivio della rivista "Rosso" sul sito Machina https://www.machina-deriveapprodi.com/post/rosso-quindicinale-del-gruppo-gramsci, Tommaso De Lorenzis, Valerio Guizzardi e Massimiliano Mita cercano di spiegare come mai la più nota rivista dell'Autonomia non sia nata dal filone "classico" dell'operaismo che si è dipanato da "Quaderni Rossi" a "Contropiano", bensì da un'altra componente "eretica" delle sinistre radicali, vale a dire dal Gruppo Gramsci, nato dalla confluenza di due scissioni, la prima dai gruppi dell'area marxista leninista "ortodossa", la seconda dal Movimento studentesco milanese. La presentazione sopra citata, pur fornendo alcuni elementi utili per ricostruire quella originale esperienza storica presenta - dal punto di vista di chi, come chi scrive, ne ha vissuto in prima persona la fase iniziale - due limiti di fondo: in primo luogo, si tratta di una versione troppo "continuista" del passaggio dalla prima alla seconda versione di Rosso, laddove le differenze sia teoriche sia pratico organizzative fra Gruppo Gramsci e Autonomia furono non di poco conto (non a caso solo una parte di chi aveva militato nel Gramsci confluì in Autonomia), inoltre manca un'adeguata riflessione sulle contraddizioni e sui limiti soggettivi che contribuirono - non meno delle condizioni oggettive create dalla crisi e dalla ristrutturazione capitalistica, oltre che dal riflusso delle lotte operaie e dalla repressione di Stato - al tragico epilogo della storia dell'Autonomia. A questi due punti il blog dedicherà due interventi: qui di seguito potete leggere il primo, di Piero Pagliani, ne seguirà un secondo del sottoscritto. (Carlo Formenti)

Introducendo la pubblicazione della prima delle tre sezioni di archivio della rivista "Rosso" sul sito Machina https://www.machina-deriveapprodi.com/post/rosso-quindicinale-del-gruppo-gramsci, Tommaso De Lorenzis, Valerio Guizzardi e Massimiliano Mita cercano di spiegare come mai la più nota rivista dell'Autonomia non sia nata dal filone "classico" dell'operaismo che si è dipanato da "Quaderni Rossi" a "Contropiano", bensì da un'altra componente "eretica" delle sinistre radicali, vale a dire dal Gruppo Gramsci, nato dalla confluenza di due scissioni, la prima dai gruppi dell'area marxista leninista "ortodossa", la seconda dal Movimento studentesco milanese. La presentazione sopra citata, pur fornendo alcuni elementi utili per ricostruire quella originale esperienza storica presenta - dal punto di vista di chi, come chi scrive, ne ha vissuto in prima persona la fase iniziale - due limiti di fondo: in primo luogo, si tratta di una versione troppo "continuista" del passaggio dalla prima alla seconda versione di Rosso, laddove le differenze sia teoriche sia pratico organizzative fra Gruppo Gramsci e Autonomia furono non di poco conto (non a caso solo una parte di chi aveva militato nel Gramsci confluì in Autonomia), inoltre manca un'adeguata riflessione sulle contraddizioni e sui limiti soggettivi che contribuirono - non meno delle condizioni oggettive create dalla crisi e dalla ristrutturazione capitalistica, oltre che dal riflusso delle lotte operaie e dalla repressione di Stato - al tragico epilogo della storia dell'Autonomia. A questi due punti il blog dedicherà due interventi: qui di seguito potete leggere il primo, di Piero Pagliani, ne seguirà un secondo del sottoscritto. (Carlo Formenti)

- Details

- Hits: 1376

Il vaccino chi salverà?

di Luca De Crescenzo

I. L’economia politica dei vaccini

Il mondo ha festeggiato il nuovo anno all’insegna del vaccino, nella speranza di potersi mettere alle spalle quello appena trascorso, guarendo definitivamente dalla pandemia che l’ha colpito. Con il taglio delle scorte e i ritardi nelle consegne delle dosi di Pfizer e AstraZeneca, l’entusiasmo ha cominciato a lasciar spazio alla preoccupazione. Il punto è che non basta un farmaco a fare la cura. Vale per l’individuo ma vale anche per la popolazione. Per la fisiologia dell’organismo le condizioni di vita incidono sul decorso di una malattia quanto la medicina pensata per curarla. Per quella dell’intera umanità, la modalità e la velocità con cui la medicina viene distribuita e prodotta incidono quanto il suo profilo farmacologico. L’economia politica è la farmacocinetica delle masse. Nel caso della pandemia da Covid, più spazio e tempo di diffusione si concede al virus, più strade gli si offrono per mutare, per diventare non solo più virulento o infettivo ma anche eventualmente capace di aggirare le protezioni immunitarie suscitate dai vaccini, vanificandone l’efficacia e ricominciando il ciclo. L’epidemiologo evoluzionista Robert Wallace ha chiamato “molteplicità di gregge”1 questa possibilità di esplorazione concessa al virus, in contrapposizione a chi riteneva che lasciargli libertà fosse la strada per raggiungere “l’immunità di gregge”. Un illusione svanita con i brividi suscitati dall’emergere delle varianti prima inglese, poi sudafricana e ora brasiliana. Come ha detto Philip Kraus, che coordina il gruppo di esperti sui vaccini dell’OMS, “la rapida evoluzione di queste varianti suggerisce che se è possibile che il virus evolva un fenotipo resistente ai vaccini, questo può accadere prima di quanto sperassimo”2. In questa corsa alle armi contro il virus, il sistema immunitario della nostra società soffre di pericolose patologie.

Il mondo ha festeggiato il nuovo anno all’insegna del vaccino, nella speranza di potersi mettere alle spalle quello appena trascorso, guarendo definitivamente dalla pandemia che l’ha colpito. Con il taglio delle scorte e i ritardi nelle consegne delle dosi di Pfizer e AstraZeneca, l’entusiasmo ha cominciato a lasciar spazio alla preoccupazione. Il punto è che non basta un farmaco a fare la cura. Vale per l’individuo ma vale anche per la popolazione. Per la fisiologia dell’organismo le condizioni di vita incidono sul decorso di una malattia quanto la medicina pensata per curarla. Per quella dell’intera umanità, la modalità e la velocità con cui la medicina viene distribuita e prodotta incidono quanto il suo profilo farmacologico. L’economia politica è la farmacocinetica delle masse. Nel caso della pandemia da Covid, più spazio e tempo di diffusione si concede al virus, più strade gli si offrono per mutare, per diventare non solo più virulento o infettivo ma anche eventualmente capace di aggirare le protezioni immunitarie suscitate dai vaccini, vanificandone l’efficacia e ricominciando il ciclo. L’epidemiologo evoluzionista Robert Wallace ha chiamato “molteplicità di gregge”1 questa possibilità di esplorazione concessa al virus, in contrapposizione a chi riteneva che lasciargli libertà fosse la strada per raggiungere “l’immunità di gregge”. Un illusione svanita con i brividi suscitati dall’emergere delle varianti prima inglese, poi sudafricana e ora brasiliana. Come ha detto Philip Kraus, che coordina il gruppo di esperti sui vaccini dell’OMS, “la rapida evoluzione di queste varianti suggerisce che se è possibile che il virus evolva un fenotipo resistente ai vaccini, questo può accadere prima di quanto sperassimo”2. In questa corsa alle armi contro il virus, il sistema immunitario della nostra società soffre di pericolose patologie.

- Details

- Hits: 1087

Il mito del deficit

La teoria monetaria moderna per un’economia al servizio del popolo

di Stephanie Kelton

Care lettrici e cari lettori italiani,

Care lettrici e cari lettori italiani,

in questo libro utilizzo le lenti della teoria monetaria moderna (Modern Monetary Theory, MMT) per mostrare che, contrariamente a quanto gli economisti mainstream e i politici ci raccontano da decenni, i governi che emettono la propria valuta (che detengono, cioè, la sovranità monetaria) non possono mai “finire i soldi”, né possono diventare insolventi (fare default) sui titoli di debito emessi nella loro stessa valuta. A dire il vero non hanno neanche bisogno di emettere titoli di Stato per finanziare i propri deficit di bilancio. Né hanno bisogno di ricorrere alla tassazione per finanziare le proprie spese. Questo perché, in quanto emittenti di valuta, a differenza delle famiglie e delle imprese, che sono dei semplici utilizzatori di valuta, gli Stati che dispongono della sovranità monetaria possono semplicemente creare “dal nulla” tutto il denaro di cui hanno bisogno. Questi governi, dal punto di vista tecnico, hanno una capacità di spesa illimitata nella propria valuta: possono cioè acquistare senza limiti tutti i beni e servizi disponibili nella valuta nazionale. (Come spiego nel libro, questo non implica che i governi che emettono la propria valuta debbano spendere o incorrere in deficit senza limiti; esistono dei limiti, solo che non sono di natura finanziaria).

Comprendere questa semplice verità equivale a fare un vero e proprio salto di paradigma, perché significa che la maggior parte dei paesi – e in particolare le nazioni industrializzate tecnicamente avanzate e altamente sviluppate che spendono, tassano e prendono in prestito nelle proprie valute inconvertibili (e adottano un regime di cambio fluttuante) – possono “permettersi” (letteralmente) di fare molto di più per incrementare il benessere dei propri cittadini e più in generale per perseguire qualunque obiettivo politico scelgano di prefissarsi (penso per esempio alla mitigazione del cambiamento climatico) di quanto comunemente si creda.

Page 203 of 612