- Details

- Hits: 3348

Klaus Schawb e Thierry Malleret, “Covid 19: The great reset”

di Alessandro Visalli

Il prof Schwab è un ingegnere che ha anche un dottorato in economia alla famosa Università di Friburgo, in pratica la patria dell’ordoliberalesimo, con un master in Public Administration ad Harvard, fondatore del Word Economic Forum[1] ed autore di un libro di grande successo come “The Fourth Industrial Revolution” nel 2016. Si tratta, insomma, di una persona con un curriculum accademico indiscutibile, apprezzabilmente interdisciplinare, e di certissima derivazione ideologica-culturale. Uno dei papi del capitalismo contemporaneo, insomma.

Il prof Schwab è un ingegnere che ha anche un dottorato in economia alla famosa Università di Friburgo, in pratica la patria dell’ordoliberalesimo, con un master in Public Administration ad Harvard, fondatore del Word Economic Forum[1] ed autore di un libro di grande successo come “The Fourth Industrial Revolution” nel 2016. Si tratta, insomma, di una persona con un curriculum accademico indiscutibile, apprezzabilmente interdisciplinare, e di certissima derivazione ideologica-culturale. Uno dei papi del capitalismo contemporaneo, insomma.

Thierri Malleret è più giovane, sulle sue spalle sarà caduta la redazione di gran parte del libro. Si occupa di analisi predittiva (una remunerante specializzazione) e di Global Risk al Forum. Educato alla Sorbona in scienze sociali e specializzato ad Oxford in storia dell’economia (master) ed economia (dottorato). Si è mosso tra banche d’affari, think thank, impegni accademici e servizio presso il primo ministro francese.

Questo libro fa parte di una proliferante letteratura. Un tipo di letteratura divulgativa ed esortativa, molto generica e contemporaneamente molto larga nella visione, fatta per tradursi in presentazioni da convegno attraenti e stimolanti, dirette ad un pubblico di manager e imprenditori che hanno bisogno di sentirsi consapevoli, aggiornati e progressisti con poco sforzo. Una lettura da weekend sul bordo della piscina.

- Details

- Hits: 1588

L’urbanesimo rivoluzionario e la critica della vita quotidiana della Comune di Parigi

di Francesco Biagi

[La redazione di Thomas Project pubblica in forma estesa l’intervento orale di Francesco Biagi intervenuto nel convegno online “La Comune di Parigi 150 anni dopo” (qui il video completo del convegno organizzato dal Partito della Rifondazione Comunista). Una versione più breve di questo testo sarà pubblicata la prossima settimana, in un volume che raccoglie gli atti per le edizioni della rivista settimanale “Left”]

Ogni politica di emancipazione deve puntare a distruggere l’apparenza “dell’ordine naturale”, deve rivelare che quello che ci viene presentato come necessario e inevitabile altro non è che una contingenza, deve insomma dimostrare che quanto abbiamo finora reputato impossibile è, al contrario, a portata di mano. (Mark Fisher, Realismo Capitalista, p. 53)

Ogni politica di emancipazione deve puntare a distruggere l’apparenza “dell’ordine naturale”, deve rivelare che quello che ci viene presentato come necessario e inevitabile altro non è che una contingenza, deve insomma dimostrare che quanto abbiamo finora reputato impossibile è, al contrario, a portata di mano. (Mark Fisher, Realismo Capitalista, p. 53)

In questo intervento cercherò di esporre brevemente l’innovativa interpretazione che Henri Lefebvre ha dato della Comune di Parigi. Non c’è qui lo spazio per raccontare l’importanza dell’autore ancora troppo ignorato nel dibattito marxista italiano, ma ci basti pensare che nella sua vita si occupò di riattualizzare il contributo di Marx ed Engels alla luce dei problemi posti dalla modernità capitalistica lungo il XX secolo. Mi concentrerò in modo particolare sull’evento della Comune in quanto (1) “rivoluzione urbana” capace di sovvertire l’oppressione di classe imposta a livello spaziale e urbanistico e in quanto (2) possibilità realizzata di trasformazione concreta della vita quotidiana grazie all’agire politico del movimento operaio. È necessaria tuttavia un’altra piccola postilla: le riflessioni di Lefebvre che qui espongo, come vedremo, sono fortemente debitrici delle discussioni che l’autore ha intrattenuto con Guy Debord e l’Internazionale Situazionista.

- Details

- Hits: 1188

Le differenze del capitale. Razza, genere, antagonismo, compatibilità

di Anna Curcio

L’ordine del discorso femminista e antirazzista ha ormai conquistato il mainstream, dal livello mediatico a quello politico-istituzionale. L’elezione di Kamala Harris, o il passaggio di Angela Davis da ricercata dall’Fbi a una delle cento donne più influenti secondo il «Time», ci parlano di qualcosa più specifico e profondo del semplice pinkwashing: qualcosa che chiama in causa le forme del comando capitalistico, che adesso invoca le attitudini del lavoro femminile (mai naturali e sempre storicamente determinate), dalla cura alle relazioni. In questo ricco e denso contributo, Anna Curcio propone una riflessione per ripercorre il rapporto storico che lega razza e genere al processo del capitale e interrogare, tra antagonismo e compatibilità capitalistica, la lotta femminista e antirazzista oggi.

L’ordine del discorso femminista e antirazzista ha ormai conquistato il mainstream, dal livello mediatico a quello politico-istituzionale. L’elezione di Kamala Harris, o il passaggio di Angela Davis da ricercata dall’Fbi a una delle cento donne più influenti secondo il «Time», ci parlano di qualcosa più specifico e profondo del semplice pinkwashing: qualcosa che chiama in causa le forme del comando capitalistico, che adesso invoca le attitudini del lavoro femminile (mai naturali e sempre storicamente determinate), dalla cura alle relazioni. In questo ricco e denso contributo, Anna Curcio propone una riflessione per ripercorre il rapporto storico che lega razza e genere al processo del capitale e interrogare, tra antagonismo e compatibilità capitalistica, la lotta femminista e antirazzista oggi.

* * * *

Negli ultimi tempi, la nostra attenzione è stata con insistenza sollecitata da questioni che qui per sintesi chiamerò di razza e genere, riservandomi di ritornare sui due termini nel corso del testo. Si tratta di sollecitazioni di segno diverso e finanche opposto, che interrogano inequivocabilmente la pratica teorica dell’antirazzismo e della lotta femminista e pongono, mi pare, l’urgenza di una riflessione.

La razza e il razzismo continuano a produrre violenza e morte, non solo negli Stati Uniti e lungo i confini nazionali, la violenza di genere ha assunto tale ricorsività che è stato coniato il termine «femminicidio». La pandemia ha seminato morte, paura e impoverimento in maniera disproporzionale lungo le gerarchie della razza e le donne sono state le più colpite dall’ondata di licenziamenti innescati dalla crisi sanitaria, quelle su cui maggiormente si è riversata la violenta riorganizzazione della riproduzione.

- Details

- Hits: 1312

La questione sindacale e il sindacalismo alternativo in questa fase

di Michele Castaldo

Senza girarci troppo intorno cerchiamo di andare al cuore del problema: la questione sindacale non è una fra le tante, ma è la questione delle questioni inerente il rapporto del proletariato, cioè il produttore di valore, col capitale. Detto rapporto non si presenta sempre allo stesso modo ma segue l’andamento dell’accumulazione capitalistica, l’estensione del modo di produzione, le trasformazioni tecnologiche dei mezzi di produzione, il rapporto della concorrenza fra le merci comprese le merci operaie e la concorrenza al loro interno. Su tale questione l’insieme della sinistra si è rotta parecchi denti senza mai riuscire a venirne a capo per un vizio d’origine mai superato, quello di non mettere al centro il soggetto-agente, che è il proletariato, e la sua azione dipendente dall’andamento del modo di produzione.

Senza girarci troppo intorno cerchiamo di andare al cuore del problema: la questione sindacale non è una fra le tante, ma è la questione delle questioni inerente il rapporto del proletariato, cioè il produttore di valore, col capitale. Detto rapporto non si presenta sempre allo stesso modo ma segue l’andamento dell’accumulazione capitalistica, l’estensione del modo di produzione, le trasformazioni tecnologiche dei mezzi di produzione, il rapporto della concorrenza fra le merci comprese le merci operaie e la concorrenza al loro interno. Su tale questione l’insieme della sinistra si è rotta parecchi denti senza mai riuscire a venirne a capo per un vizio d’origine mai superato, quello di non mettere al centro il soggetto-agente, che è il proletariato, e la sua azione dipendente dall’andamento del modo di produzione.

Queste note sono motivate da alcuni fatti che stanno accadendo in Italia e nel settore specifico della Logistica, ovvero il trasferimento delle merci attraverso colossi del settore come Amazon, ad esempio, ma che rivestono caratteri generali della contrattazione tra la merce proletaria e il capitalista, ovverossia quella che storicamente si è definita come la questione sindacale.

Dal momento che in Italia, all’interno di questo settore, è emersa la necessità di organizzarsi dei lavoratori per lo più immigrati e di colore, trovando in alcuni militanti dell’estrema sinistra residuale degli anni ’70 del secolo scorso, la disponibilità a farlo, si è costituito una decina d’anni fa un piccolo sindacato, il SI Cobas, che è balzato sulla scena perché per tutto questo periodo ha saputo tenere testa al padronato del settore e alla più brutale repressione da parte delle istituzioni dello Stato democratico italiano.

- Details

- Hits: 1175

Inside Marx. Viaggio al fondo del pianeta. Cronache marXZiane n. 3

di Giorgio Gattei

Sono stato trasportato sul pianeta Marx dall’astronave marxziana “La Grundrisse” nel 1968 e laggiù ho vissuto per più di mezzo secolo, interessandomi soprattutto alla sua composizione geologica costituita da una “crosta” di Prezzi di mercato, da un “mantello” di Prezzi naturali/Prezzi di produzione e da un “nucleo” di Valore, come ho raccontato nella Cronaca precedente. Però sulla sostanza del Valore le congetture teoriche, nell’impossibilità di arrivare fino al nucleo, si erano nel tempo così ingarbugliate che il governo marxziano ha deciso di organizzare una spedizione scientifica apposita per verificare come andassero le cose laggiù. La spedizione è stata affidata ad un esploratore di qualità come Piero Sraffa (che peraltro non era nemmeno un marxziano: era chiamato l’“Uomo dalla luna” per il ritratto che una volta aveva dato di sè scrivendo che, «se un uomo caduto dalla luna sulla terra registrasse l’ammontare delle cose consumate in ogni impresa e le quantità prodotte da ogni impresa durante un anno, ne potrebbe dedurre a quali valori le merci devono essere vendute, se il tasso di profitto deve essere uniforme e il processo di produzione ripetuto: le equazioni mostrerebbero così che le condizioni dello scambio sono interamente determinate dalle condizioni della produzione»).

Sono stato trasportato sul pianeta Marx dall’astronave marxziana “La Grundrisse” nel 1968 e laggiù ho vissuto per più di mezzo secolo, interessandomi soprattutto alla sua composizione geologica costituita da una “crosta” di Prezzi di mercato, da un “mantello” di Prezzi naturali/Prezzi di produzione e da un “nucleo” di Valore, come ho raccontato nella Cronaca precedente. Però sulla sostanza del Valore le congetture teoriche, nell’impossibilità di arrivare fino al nucleo, si erano nel tempo così ingarbugliate che il governo marxziano ha deciso di organizzare una spedizione scientifica apposita per verificare come andassero le cose laggiù. La spedizione è stata affidata ad un esploratore di qualità come Piero Sraffa (che peraltro non era nemmeno un marxziano: era chiamato l’“Uomo dalla luna” per il ritratto che una volta aveva dato di sè scrivendo che, «se un uomo caduto dalla luna sulla terra registrasse l’ammontare delle cose consumate in ogni impresa e le quantità prodotte da ogni impresa durante un anno, ne potrebbe dedurre a quali valori le merci devono essere vendute, se il tasso di profitto deve essere uniforme e il processo di produzione ripetuto: le equazioni mostrerebbero così che le condizioni dello scambio sono interamente determinate dalle condizioni della produzione»).

- Details

- Hits: 1295

Come insegnare la teoria economica?

A proposito di un recente libro di Mauro Gallegati

di Stefano Lucarelli

Questo scritto riporta l’intervento di Stefano Lucarelli alla presentazione del libro “Il mercato rende liberi” di Mauro Gallegati organizzata da Kritica Economica

1. Il mercato rende liberi?

1. Il mercato rende liberi?

Che il mercato non renda liberi lo si può leggere anche nelle principali opere dei pensatori liberali. Adam Smith ben sapeva che le dinamiche competitive potevano tradursi in una centralizzazione dei capitali e che la divisione del lavoro poteva condurre all’alienazione dei lavoratori (a meno che lo Stato non si fosse preoccupato di intervenire anzitutto organizzando la pubblica istruzione). Luigi Einaudi nelle Lezioni di Politica Sociale parlava di mercati che potevano funzionare grazie al cappello a doppia punta dei gendarmi e al ruolo necessario di altri pubblici poteri.

Ciò che rende interessante il libro di Mauro Gallegati è che dietro al titolo accattivante si nasconde un viaggio ben narrato e comprensibile ai non addetti ai lavori nei piani alti della teoria economica.

2. Una critica ai modelli neoclassici

Il libro comincia con un attacco ai modelli DSGE, le nuove vesti dei modelli EEG (equilibrio economico generale) utilizzati da molti decisori nel mondo economico nonostante debolezze analitiche e conferme empiriche insoddisfacenti. Vediamo come vengono descritti da Banca d’Italia:

- Details

- Hits: 1430

Glosse a "Ontologia dell'essere sociale" di Lukàcs (II)

di Carlo Formenti

La pubblicazione delle mie Glosse alla "Ontologia" di Gyorgy Lukacs prosegue con questa seconda puntata (qui la prima) che raggruppa la seconda e la terza sezione tematica

2. Critica del materialismo meccanicista

2. Critica del materialismo meccanicista

La critica delle interpretazioni meccaniciste e deterministe del pensiero di Marx è un filo rosso che attraversa tutta l’Ontologia, per cui lo ritroveremo in tutte le sezioni in cui sono articolate queste Glosse. In questa seconda sezione, tuttavia, intendo concentrare l’attenzione soprattutto su due aspetti: 1) il modo in cui, nel pensiero di Lukacs, il principio della determinazione (in ultima istanza!) della coscienza da parte del fattore economico si associa all’affermazione della (relativa!) libertà del fattore soggettivo; 2) la critica della feticizzazione oggettivistica della tecnica.

Parto da un passaggio particolarmente illuminante per quanto riguarda il primo punto: il metodo dialettico, scrive Lukacs, riposa sul già accennato convincimento di Marx che nell’essere sociale l’economico e l’extraeconomico di continuo si convertono l’uno nell’altro, stanno in una insopprimibile interazione reciproca, da cui però non deriva (…) né uno sviluppo storico privo di leggi (…) né un dominio meccanico <<per legge>> dell’economico astratto e puro. Ne deriva invece quella organica unità dell’essere sociale in cui alle rigide leggi dell’economia spetta per l’appunto e solo la funzione di momento soverchiante (vol. II, pp. 290/91). Il passaggio è denso e ricco di aspetti degni di rilievo. In primo luogo, l’affermazione secondo cui economico ed extraeconomico si convertono di continuo l’uno nell’altro, fa eco alla concezione dell’essere sociale come complesso di complessi descritta nella prima sezione: nessuna dimensione dell’essere sociale è separata dalle altre da un confine rigido, per cui il gioco dialettico delle interazioni reciproche è continuo, e soprattutto non è mai unidirezionale, nel senso che nessuna dimensione condiziona le altre senza venirne a sua volta condizionata.

- Details

- Hits: 1775

Sul declino degli Usa e l’inasprirsi della guerra imperialista permanente

di Giorgio Paolucci

Nel nostro vocabolario esiste una parola che più di tutte

Nel nostro vocabolario esiste una parola che più di tutte

rappresenta una speranza per il futuro; questa parola è: Comunismo

(G. Greco)

Le ha davvero provate tutte Donald Trump pur di ribaltare il risultato delle elezioni presidenziali. Ha perfino spinto i suoi sostenitori più accaniti a occupare e a mettere a soqquadro la sede del Congresso convocato -come previsto dalla costituzione - per certificare la vittoria di Joe Biden. Un’irruzione con armi alla mano e che pare mirasse a bloccare i lavori dei deputati e a sequestrare la speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi e a dare una lezione, in stile Klu Klux Klan, al vicepresidente Pence per non essersi opposto alla procedura parlamentare per la ratifica della vittoria di Biden da Trump ritenuta illegittima perché, a suo dire, conseguita per mezzo di gravi brogli elettorali. Accusa mai ritirata nonostante tutte le corti statali e quella federale ne abbiano certificata l’infondatezza.

Definirlo un tentativo di golpe, nell’accezione classica del termine, forse è eccessivo, benché -stando alle ultime indagini dell’Fbi - non sia mancata una qualche complicità da parte di qualche dirigente e agente della polizia locale e di alcuni parlamentari del partito repubblicano.

In ogni caso, sarebbe fuorviante considerarlo un episodio isolato, frutto della personalità disturbata di Trump come si trattasse di un aspirante dittatorello di una qualsiasi repubblica delle banane e non il presidente della prima potenza imperialistica mondiale.

- Details

- Hits: 1695

Evento e struttura in Marx

Note su La guerra civile in Francia

di Franco Berardi Bifo

Il concetto di rivoluzione non viene elaborato in modo specifico nelle opere di Marx: si potrebbe dire, sostiene Franco Berardi Bifo, che quello di rivoluzione non è neppure un concetto, per lui: è un evento difficilmente concettualizzabile in termini strutturali. Ne parla negli scritti storici, nel Manifesto del partito comunista e ne La guerra civile in Francia. Questo breve documento, pubblicato a Londra nel 1871, raccoglie tre discorsi tenuti al Consiglio generale dell’Internazionale. Le pagine centrali del pamphlet sono dedicate alla Comune di Parigi, di cui in questi giorni ricorrono i 150 anni: in presa diretta Marx ne coglie la straordinaria novità, come manifestazione autonoma della classe operaia in quanto soggetto politico. La Comune durò meno di cento giorni, eppure marcò in modo profondo l’immaginazione politica del secolo successivo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Quell’esperimento, «forma politica finalmente scoperta», non è la manifestazione di una tendenza implicita ma un evento imprevedibile, in quanto la struttura non implica necessariamente ogni evento. Marx lo capisce, perché non era un determinista e neppure un dottrinario bisbetico, un dogmatico credente nella necessità storica. Centocinquant’anni dopo, ripercorriamo con Bifo quel viaggio incantato alla scoperta di qualcosa che non ci aspettiamo.

Il concetto di rivoluzione non viene elaborato in modo specifico nelle opere di Marx: si potrebbe dire, sostiene Franco Berardi Bifo, che quello di rivoluzione non è neppure un concetto, per lui: è un evento difficilmente concettualizzabile in termini strutturali. Ne parla negli scritti storici, nel Manifesto del partito comunista e ne La guerra civile in Francia. Questo breve documento, pubblicato a Londra nel 1871, raccoglie tre discorsi tenuti al Consiglio generale dell’Internazionale. Le pagine centrali del pamphlet sono dedicate alla Comune di Parigi, di cui in questi giorni ricorrono i 150 anni: in presa diretta Marx ne coglie la straordinaria novità, come manifestazione autonoma della classe operaia in quanto soggetto politico. La Comune durò meno di cento giorni, eppure marcò in modo profondo l’immaginazione politica del secolo successivo, fino ad arrivare ai giorni nostri. Quell’esperimento, «forma politica finalmente scoperta», non è la manifestazione di una tendenza implicita ma un evento imprevedibile, in quanto la struttura non implica necessariamente ogni evento. Marx lo capisce, perché non era un determinista e neppure un dottrinario bisbetico, un dogmatico credente nella necessità storica. Centocinquant’anni dopo, ripercorriamo con Bifo quel viaggio incantato alla scoperta di qualcosa che non ci aspettiamo.

* * * *

Marx non ha parlato molto di rivoluzione. Il concetto di rivoluzione non viene elaborato in modo specifico nelle sue opere. Oserei dire che quello di rivoluzione non è neppure un concetto, per lui: è un evento che difficilmente si può concettualizzare in termini strutturali.

- Details

- Hits: 1514

Il discorso dominante del virus

di Edmond Dantès

La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza.

La guerra è pace, la libertà è schiavitù, l’ignoranza è forza.

George Orwell, 1984

L’emergenza del virus ha portato con sé anche un discorso dominante, creato dal potere e diffuso dai suoi più svariati servitori mediatici: i telegiornali, i giornali e tutte le diramazioni create dalla Rete. Tale discorso dominante parla della verità o, meglio, di ciò che è giusto, di ciò che è bene. Una caratteristica di questo discorso è infatti quella di essere contrapposto, quasi in forma manichea, a ciò che viene definito come male, come sbagliato. Da una parte c’è il bene, dall’altra c’è il male. Anche un bambino di quattro anni capirebbe che non può funzionare così, non deve funzionare così. Il discorso dominante funziona invece come un blocco monolitico al quale non ci si può contrapporre se non si vuole cadere vittima della pratica dell’interdetto e del divieto.

Come nota Michel Foucault ne L’ordine del discorso, pressoché in tutte le società esistono “narrazioni salienti che si raccontano, si ripetono, si fanno variare; formule, testi, insiemi ritualizzati di discorsi che si recitano, secondo circostanze ben determinate; cose dette una volta e che si conservano, perché vi si presagisce qualcosa come un segreto o una ricchezza”.1 Tali narrazioni possono benissimo essere rappresentate, nelle società antiche, dai racconti mitici e dai miti in generale. Nella società contemporanea, in cui la parola mitica in senso proprio è stata completamente rimossa, quegli stessi racconti mitici del passato hanno assunto le vesti di una vera e propria nuova ‘mitologia’, quella della società dei consumi.

- Details

- Hits: 2202

Considerazioni sulla relazione tra la televisione e la società

di Anselm Jappe

Può essere utile cominciare precisando alcune idee di Guy Debord, autore del libro La società dello spettacolo [*1]. La critica radicale dello spettacolo formulata da Debord va ben oltre una semplice critica della televisione e dei mass media. Egli stesso ha detto: «Lo spettacolo non può essere inteso come un abuso del mondo visibile, come un prodotto delle tecniche della diffusione di massa delle immagini» [*2]. Riconoscere, oggi, un valore "profetico" al libro di Debord pubblicato nel 1967 è, pertanto, facile, ma è anche riduttivo qualora la perspicacia di Debord venga vista solo nel fatto che egli prevedeva una società dominata da una dozzina o da un centinaio di canali televisivi di intrattenimento o notizie-spettacolo. Al giorno d'oggi, negli ambienti che si ritengono più intelligenti è di moda storcere il naso di fronte allo "spettacolo", ed esistono registi televisivi e ideatori di programmi per la tv, in Italia, e ministri francesi che amano citare Debord ed elogiarlo. Tuttavia, però Debord ha già detto nel suo libro che: «Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale tra le persone, mediato dalle immagini.» [*3]. Ha detto anche che lo spettacolo, inteso nella sua totalità, è allo stesso tempo sia il risultato che il progetto del modo di produzione esistente. Di fatto, egli parla della società dello spettacolo, vale a dire, di una società che funziona come uno spettacolo.

Può essere utile cominciare precisando alcune idee di Guy Debord, autore del libro La società dello spettacolo [*1]. La critica radicale dello spettacolo formulata da Debord va ben oltre una semplice critica della televisione e dei mass media. Egli stesso ha detto: «Lo spettacolo non può essere inteso come un abuso del mondo visibile, come un prodotto delle tecniche della diffusione di massa delle immagini» [*2]. Riconoscere, oggi, un valore "profetico" al libro di Debord pubblicato nel 1967 è, pertanto, facile, ma è anche riduttivo qualora la perspicacia di Debord venga vista solo nel fatto che egli prevedeva una società dominata da una dozzina o da un centinaio di canali televisivi di intrattenimento o notizie-spettacolo. Al giorno d'oggi, negli ambienti che si ritengono più intelligenti è di moda storcere il naso di fronte allo "spettacolo", ed esistono registi televisivi e ideatori di programmi per la tv, in Italia, e ministri francesi che amano citare Debord ed elogiarlo. Tuttavia, però Debord ha già detto nel suo libro che: «Lo spettacolo non è un insieme di immagini, ma un rapporto sociale tra le persone, mediato dalle immagini.» [*3]. Ha detto anche che lo spettacolo, inteso nella sua totalità, è allo stesso tempo sia il risultato che il progetto del modo di produzione esistente. Di fatto, egli parla della società dello spettacolo, vale a dire, di una società che funziona come uno spettacolo.

Dal momento che Debord non è più un autore "marginale" o "maledetto", ritengo che il concetto di società spettacolare da lui sviluppato sia già noto: si traccia di una società basata sulla contemplazione passiva, in cui gli individui, anziché vivere in prima persona, guardano le azioni degli altri.

- Details

- Hits: 1949

Elia Pupil intervista Alain Badiou

Alain Badiou, nato a Rabat, in Marocco, il 17 gennaio 1937, è stato insegnante presso l’Università di Paris VIII Saint-Denis Vincennes. Attualmente è professore all’École normale supérieure di Parigi.

Alain Badiou, nato a Rabat, in Marocco, il 17 gennaio 1937, è stato insegnante presso l’Università di Paris VIII Saint-Denis Vincennes. Attualmente è professore all’École normale supérieure di Parigi.

Tra i membri fondatori del Parti socialiste unifié, nel 1967 si unì ad un gruppo di studio intitolato a Baruch Spinoza, organizzato da Louis Althusser alla Scuola Normale e nello stesso anno partecipò alla fondazione dell’Union des communistes de France marxiste-léniniste, partito di ispirazione maoista di cui fu dirigente fino agli anni ’80. Partecipò al ’68. Influenzato dal pensiero di Althusser e Lacan, nel 1969 divenne membro dell’Università di Parigi VIII dove ebbe l’opportunità di confrontarsi con pensatori del calibro di Gilles Deleuze e Lyotard. Nel 1999 passa all’École normale supérieure. Badiou è anche un famoso drammaturgo.

Tra le sue opere principali troviamo: La République de Platon, Théorie du sujet, Saint Paul. La fondation de l’universalisme, L’Être et l’Événement, L’Hypothèse communiste e Métaphysique du bonheur réel.

* * * *

1. Nel contesto dell’ipotesi comunista, come pensa che possa rinascere un nuovo polo rivoluzionario in Occidente, dopo il crollo delle socialdemocrazie e l’avvento della demagogia dell’eterogeneità nei movimenti? Come, e quale evento occorre attendere per sviluppare una situazione storica che sia favorevole a una rottura degli equilibri?

- Details

- Hits: 1330

Pandemia, economia e crimini della guerra sociale

Stagione 2, episodio 3: disciplinamento dell’immaginario e del lavoro

di Sandro Moiso

Ho scritto recentemente, a proposito del pensiero di Carl Schmitt, che il concetto di “eccezione” è fondativo della sovranità ovvero del potere dello Stato, qualsiasi sia la forma politico-istituzionale che questo assume: «Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»1.

Ho scritto recentemente, a proposito del pensiero di Carl Schmitt, che il concetto di “eccezione” è fondativo della sovranità ovvero del potere dello Stato, qualsiasi sia la forma politico-istituzionale che questo assume: «Sovrano è chi decide sullo stato di eccezione»1.

Da questa affermazione è possibile far derivare che l’eccezionalità, o stato di eccezione, e la facoltà/forza di deciderne gli aspetti formali e strutturali costituiscono le condizioni che devono sostanziare ogni governo poiché, se nelle fasi “normali” la normativa vigente è sufficiente a governare l’esistente e a dirimerne le contraddizioni, è proprio nella gestione di una fase inaspettata, e dunque potenzialmente pericolosa, che si esprime la vera autorità, riconosciuta come tale.

Se questo risulta essere piuttosto significativo dal punto di vista meramente politico, soprattutto in una fase come quella che stiamo attraversando e che abbiamo precedentemente definito come “epidemia delle emergenze”2, assume un’ulteriore importanza una volta che lo si associ alle riflessioni di Michel Foucault sul “potere di disciplina”.

In che consiste un simile potere? L’ipotesi che vorrei avanzare è che esiste, nella nostra società, qualcosa che potremmo definire un potere disciplinare. Con tale espressione mi riferisco, semplicemente, a una certa forma, in qualche modo terminale, capillare, del potere, un ultimo snodo, una determinata modalità attraverso la quale il potere politico – i poteri in generale – arrivano, come ultima soglia della loro azione, a toccare i corpi, a far presa su di essi, a registrare i gesti, i comportamenti, le abitudini, le parole; mi riferisco al modo in cui tutti questi poteri, concentrandosi verso il basso fino ad investire gli stessi corpi individuali, lavorano, plasmano, modificano, dirigono, quel che Servan chiamava “le fibre molli del cervello”3.

- Details

- Hits: 1321

L’alternativa possibile della Comune di Parigi

di Marcello Musto

Il 18 marzo del 1871 scoppiò in Francia una nuova rivoluzione che mise in pratica la democrazia diretta e l'autogoverno dei produttori. Quell'esperienza indica ancora come si può costruire una società radicalmente diversa da quella capitalista

I borghesi avevano sempre ottenuto tutto. Sin dalla rivoluzione del 1789, erano stati i soli ad arricchirsi nei periodi di prosperità, mentre la classe lavoratrice aveva dovuto regolarmente sopportare il costo delle crisi. La proclamazione della Terza Repubblica aprì nuovi scenari e offrì l’occasione per ribaltare questo corso. Napoleone III era stato sconfitto e catturato dai tedeschi, a Sedan, il 4 settembre 1870. Nel gennaio dell’anno seguente, la resa di Parigi, che era stata assediata per oltre quattro mesi, aveva costretto i francesi ad accettare le condizioni imposte da Otto von Bismarck. Ne seguì un armistizio che permise lo svolgimento di elezioni e la successiva nomina di Adolphe Thiers a capo del potere esecutivo, con il sostegno di una vasta maggioranza legittimista e orleanista. Nella capitale, però, in controtendenza con il resto del paese, lo schieramento progressista-repubblicano era risultato vincente con una schiacciante maggioranza e il malcontento popolare era più esteso che altrove. La prospettiva di un esecutivo che avrebbe lasciato immutate tutte le ingiustizie sociali, che voleva disarmare la città ed era intenzionato a far ricadere il prezzo della guerra sulle fasce meno abbienti, scatenò la ribellione. Il 18 marzo scoppiò una nuova rivoluzione; Thiers e la sua armata dovettero riparare a Versailles.

I borghesi avevano sempre ottenuto tutto. Sin dalla rivoluzione del 1789, erano stati i soli ad arricchirsi nei periodi di prosperità, mentre la classe lavoratrice aveva dovuto regolarmente sopportare il costo delle crisi. La proclamazione della Terza Repubblica aprì nuovi scenari e offrì l’occasione per ribaltare questo corso. Napoleone III era stato sconfitto e catturato dai tedeschi, a Sedan, il 4 settembre 1870. Nel gennaio dell’anno seguente, la resa di Parigi, che era stata assediata per oltre quattro mesi, aveva costretto i francesi ad accettare le condizioni imposte da Otto von Bismarck. Ne seguì un armistizio che permise lo svolgimento di elezioni e la successiva nomina di Adolphe Thiers a capo del potere esecutivo, con il sostegno di una vasta maggioranza legittimista e orleanista. Nella capitale, però, in controtendenza con il resto del paese, lo schieramento progressista-repubblicano era risultato vincente con una schiacciante maggioranza e il malcontento popolare era più esteso che altrove. La prospettiva di un esecutivo che avrebbe lasciato immutate tutte le ingiustizie sociali, che voleva disarmare la città ed era intenzionato a far ricadere il prezzo della guerra sulle fasce meno abbienti, scatenò la ribellione. Il 18 marzo scoppiò una nuova rivoluzione; Thiers e la sua armata dovettero riparare a Versailles.

Di lotta e di governo

Gli insorti decisero di indire subito libere elezioni, per assicurare all’insurrezione la legittimità democratica. Il 26 marzo, una schiacciante maggioranza (190.000 voti contro 40.000) approvò le ragioni della rivolta e 70 degli 85 eletti si dichiararono a favore della rivoluzione.

- Details

- Hits: 1222

Fantasia nella stiva

Logistica dello schiavismo e fantasie di fuga

di Stefano Harney e Fred Moten

Un estratto di Undercommons. Pianificazione fuggitiva e studio nero di Stefano Harney e Fred Moten, recentemente pubblicato da Tamu Edizioni e Archive Books, nella traduzione a cura di Emanuela Maltese. Ringraziamo l’editore per la disponibilità

Logistica, o del trasporto marittimo

Logistica, o del trasporto marittimo

Lavorare oggi significa che ci viene chiesto sempre più di fare senza pensare, sentire senza emozioni, muoverci senza attrito, adattarci senza discutere, tradurre senza pausa, desiderare senza scopo, connettere senza interruzione. Solo poco tempo fa, molti di noi dicevano che il lavoro fosse passato attraverso il soggetto al fine di sfruttare le nostre capacità sociali, per spremere più forza lavoro dal nostro lavoro. L’anima discendeva nell’officina, come scriveva Franco «Bifo» Berardi o, come suggeriva Paolo Virno, ascendeva come nel virtuosismo di un oratore senza spartito. Più prosaicamente, abbiamo sentito proporre l’imprenditore, l’artista e l’investitore tutti come nuovi modelli di soggettività in grado di favorire l’incanalamento dell’intelletto generale. Ma oggi ci viene da chiederci: perché preoccuparsi proprio del soggetto, perché passare in rassegna degli esseri del genere per raggiungere l’intelletto generale? E perché limitare la produzione ai soggetti i quali, dopotutto, sono una così piccola parte della popolazione, una storia così piccola dell’intellettualità di massa? Ci sono sempre stati altri modi per mettere i corpi al lavoro, persino per mantenere il capitale fisso di tali corpi, come direbbe Christian Marazzi. E ad ogni modo, per il capitale il soggetto è diventato troppo ingombrante, troppo lento, troppo incline all’errore, un soggetto che controlla troppo, per non parlare di una forma di vita troppo rarefatta, troppo specializzata. Eppure, non siamo noi a porre questa domanda. Questa è la domanda automatica, insistente e determinante del campo della logistica.

- Details

- Hits: 3358

Fine partita. Ha vinto la barbarie

Lettere al futuro IV

di Marino Badiale

1. Introduzione

1. Introduzione

“Socialismo o barbarie” è un notissimo slogan dovuto a Rosa Luxemburg, contenuto in un testo scritto durante la Prima Guerra Mondiale [1]. È stato usato molte volte nel Novecento, a indicare il pericolo di una degenerazione regressiva e barbarica delle società occidentali (regressione la cui analisi specifica si differenziava fra i vari autori), e la necessità di una evoluzione socialista per prevenire tale degenerazione. Un critico potrebbe obbiettare che, nel Novecento, il socialismo non ha vinto ma la barbarie tanto temuta non è in definitiva arrivata: il nazifascismo è senz’altro l’evento storico più simile alla temuta regressione, ma esso è stato sconfitto da forze interne alle stesse società capitalistiche (assieme, ovviamente, all’URSS), che hanno così dimostrato di essere capaci di esprimere efficaci controtendenze rispetto agli elementi di barbarie sorti al proprio interno. Può dunque sembrare arrischiato riproporre oggi lo slogan “socialismo o barbarie”, perché si potrebbe venire smentiti, come è successo per tutto il Novecento. Sono però convinto, e l’ho argomentato in altri interventi [2], che il capitalismo abbia ormai esaurito la sua capacità di rappresentare una potenzialità contraddittoria di progresso, e sia entrato in una fase univocamente regressiva, che porterà in tempi non troppo lunghi ad una sua crisi irreversibile. Purtroppo tale crisi non sarà quella che speravano i movimenti comunisti e socialisti degli ultimi due secoli: non si tratterà di una fase turbolenta, magari drammatica, che porterà a sostituire il capitalismo morente con un socialismo ecologico, pacifico, in grado di conservare le conquiste spirituali della modernità e metterle al servizio del libero sviluppo di ogni individuo.

- Details

- Hits: 1794

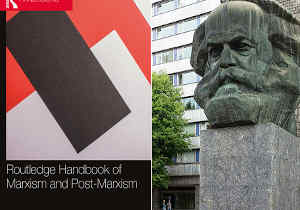

Il rasoio di Occam

Tra marxismi e post-marxismi: una mappatura globale

di Emanuele Lepore

È appena uscito il “Routledge Handbook of Marxism and Post-Marxism”, curato da Alex Callinicos, Stathis Kouvelakis e Lucia Pradella (Routledge, 2021). Si tratta di un importante contributo agli studi marxiani contemporanei, ricco di numerose estensioni storico-geografiche e teoriche

È stato dato da poco alle stampe il Routledge Handbook of Marxism and Post-Marxism, a cura di Alex Callinicos, Stathis Kouvelakis e Lucia Pradella. Ne offriremo qui una presentazione generale, in cui proveremo a individuare alcuni fili che di questo handbook costituiscono la fitta trama.

È stato dato da poco alle stampe il Routledge Handbook of Marxism and Post-Marxism, a cura di Alex Callinicos, Stathis Kouvelakis e Lucia Pradella. Ne offriremo qui una presentazione generale, in cui proveremo a individuare alcuni fili che di questo handbook costituiscono la fitta trama.

Il volume si caratterizza anzitutto come una ricognizione puntuale dell’ampio e variegato spettro di esperienze teoriche del marxismo e del post-marxismo, secondo una scansione abbastanza netta, che ripercorriamo brevemente: la prima parte è dedicata al momento fondativo del marxismo, alle figure di Karl Marx e Friedrich Engels. Se è vero che il marxismo è costitutivamente “teoria della crisi” (Kouvelakis 2005), allora il ritorno alla fondazione si presenta come una necessità storica, rispondendo alla quale è possibile guadagnare una nuova prospettiva tanto sulle fonti a cui si fa ritorno, quanto sugli eventi determinati che si vuole comprendere. In questo caso, si può dire che il ritorno sia riuscito, poiché nel saggio dedicato specificamente a Karl Marx, Lucia Pradella – tenendo fede ad uno degli impegni teorici stabiliti in L’attualità del Capitale (2010) – imposta un confronto ravvicinato con chi ha inteso scorgere nell’opera marxiana assenze tematiche e vicoli ciechi, dalla questione di genere al presunto eurocentrismo della critica di Marx all’economia politica.

- Details

- Hits: 987

Una nota bibliografica: La moneta del comune

di Gabriele Toccaceli

In Sudcomune. Biopolitica Inchieste Soggettivazione, n. 1-2, 2016 (Ed. Deriveapprodi)

Il libro a cura di Emanuele Braga (ricercatore, artista e coreografo) e Andrea Fumagalli (professore di Economia politica all’Università di Pavia) si articola sostanzialmente in tre parti nel quale sono contenuti vari interventi sui circuiti di moneta complementare e sulle cripto-valute da parte di numerosi esperti o attivisti. Oltre ai curatori, Massimo Amato, Laurent Baronian, Domenico De Simone, Enric Duran, Marco Giustini, Giorgio Griziotti, Stefano Lucarelli, Christian Marazzi, Pekka Piironen, Denis Roio, Jerome Roos, Marco Sachy, Tiziana Terranova, Carlo Vercellone, Akseli Virtanen.

Il libro a cura di Emanuele Braga (ricercatore, artista e coreografo) e Andrea Fumagalli (professore di Economia politica all’Università di Pavia) si articola sostanzialmente in tre parti nel quale sono contenuti vari interventi sui circuiti di moneta complementare e sulle cripto-valute da parte di numerosi esperti o attivisti. Oltre ai curatori, Massimo Amato, Laurent Baronian, Domenico De Simone, Enric Duran, Marco Giustini, Giorgio Griziotti, Stefano Lucarelli, Christian Marazzi, Pekka Piironen, Denis Roio, Jerome Roos, Marco Sachy, Tiziana Terranova, Carlo Vercellone, Akseli Virtanen.

Il libro, nasce in buona parte da alcuni eventi che si sono tenuti nel corso del 2014: il Convegno sulla moneta del comune tenutosi a Milano (21 e 22 giugno 2014), il workshop su Algoritimi e Capitale ospitato dalla Unità di Ricerca e Cultura Digitale del Goldsmiths College di Londra (20 gennaio 2014), il lancio del progetto europeo D-Cent (Londra, 31 marzo 2014), l’esperienza della Robin Hood Minor Asset Management Cooperative (discussa tra l’altro a Dublino dal 17 al 20 novembre 2014) (1).

In questi incontri i partecipanti hanno cercato di analizzare criticamente il processo globale di finanziarizzazione e i nuovi meccanismi di dominio capitalista, cercando al contempo di riflettere sulla possibilità che un circuito finanziario alternativo possa rompere l’egemonia e la governance finanziaria che quotidianamente si esercita sulle nostre vite.

- Details

- Hits: 6512

La prima pandemia dell’Antropocene

Una crisi biologica e sanitaria globale ampiamente prevista

di Ernesto Burgio

È importante sottolineare che l’attuale epidemia da nuovo Coronavirus (SARS-CoV2) non è soltanto la prima grande pandemia del III millennio, ma anche la prima dell’Antropocene. Diciamo questo a significare che non si tratta di una sorta di incidente di percorso: un evento biologico casuale, estemporaneo e imprevedibile. Ma di un episodio particolarmente drammatico, per le sue modalità di manifestazione e per le sue conseguenze a livello sanitario, sociale, economico-finanziario e politico (ancora non del tutto prevedibili) di una lunga crisi biologica conseguente alla “Guerra alla Natura” o, per usare le parole delle ultime due encicliche, alla sua stessa “Casa Comune” da parte di Homo sapiens sapiens.

È importante sottolineare che l’attuale epidemia da nuovo Coronavirus (SARS-CoV2) non è soltanto la prima grande pandemia del III millennio, ma anche la prima dell’Antropocene. Diciamo questo a significare che non si tratta di una sorta di incidente di percorso: un evento biologico casuale, estemporaneo e imprevedibile. Ma di un episodio particolarmente drammatico, per le sue modalità di manifestazione e per le sue conseguenze a livello sanitario, sociale, economico-finanziario e politico (ancora non del tutto prevedibili) di una lunga crisi biologica conseguente alla “Guerra alla Natura” o, per usare le parole delle ultime due encicliche, alla sua stessa “Casa Comune” da parte di Homo sapiens sapiens.

Una crisi biologica e sanitaria globale, del resto ampiamente prevista e preannunciata come imminente da quasi 20 anni da scienziati di tutto il mondo e in particolare da virologi, “cacciatori di virus” ed epidemiologi. Sappiamo infatti dall’inizio di questo secolo che il mondo dei microrganismi è in subbuglio e che migliaia di “nuovi virus” potenzialmente letali per l’uomo (Ebola, Nipah, Hendra, Marburg ma soprattutto nuovi sottotipi di Orthomyxovirus influenzali e di Bat-Coronavirus dei pipistrelli) sono pronti a fare il “salto di specie”: dalle “specie serbatoio” che li ospitano da milioni di anni, agli animali ammassati negli allevamenti intensivi, negli immensi mercati alimentari e nelle sterminate periferie urbane del Sud del pianeta e infine all’uomo. E questo a causa dei cambiamenti climatici, dello stravolgimento degli ecosistemi (micro)biologici, delle deforestazioni selvagge, dell’inquinamento chimico-fisico sempre più onnipervasivo e del proliferare di megalopoli in cui decine di milioni di esseri umani vivono in condizioni di miseria e promiscuità senza precedenti nella storia (almeno sul piano delle dimensioni).

- Details

- Hits: 1252

Rileggendo le riflessioni di un maestro sul proprio maestro

Giuseppe Prestipino ripensa Lukács

di Antonino Infranca

A pochi mesi dalla scomparsa di Prestipino un piccolo libro (Su Lukács. Frammenti di un discorso etico-politico) riporta la nostra attenzione sull’analisi che il filosofo italiano ha dedicato a Lukács, soprattutto a un aspetto centrale dell’ultimo Lukács: l’etica. Come è noto Lukács negli ultimi anni della sua vita, all’incirca negli ultimi venti anni, si dedicò alla stesura di un vero e proprio sistema filosofico. Prima l’Estetica, a cui sarebbe seguita un’Etica. Dopo aver terminato l’Estetica – almeno nella forma monumentale in cui la conosciamo, 1600 pagine, perché l’intenzione di Lukács era di scriverne un secondo volume – il filosofo ungherese si accingeva a scrivere questa Etica, ma si rese conto che avrebbe prima dovuto definire il soggetto di questa etica e, quindi, iniziò a scrivere l’Ontologia dell’essere sociale. Quest’opera era stata appena terminata, insieme alla sua versione più breve e più agile, i Prolegomeni all’Ontologia dell’essere sociale, quando la morte fermò l’opera sistematica di Lukács. Dell’Etica ci rimangono degli appunti, da cui con qualche difficoltà si può trarre qualche concetto.

A pochi mesi dalla scomparsa di Prestipino un piccolo libro (Su Lukács. Frammenti di un discorso etico-politico) riporta la nostra attenzione sull’analisi che il filosofo italiano ha dedicato a Lukács, soprattutto a un aspetto centrale dell’ultimo Lukács: l’etica. Come è noto Lukács negli ultimi anni della sua vita, all’incirca negli ultimi venti anni, si dedicò alla stesura di un vero e proprio sistema filosofico. Prima l’Estetica, a cui sarebbe seguita un’Etica. Dopo aver terminato l’Estetica – almeno nella forma monumentale in cui la conosciamo, 1600 pagine, perché l’intenzione di Lukács era di scriverne un secondo volume – il filosofo ungherese si accingeva a scrivere questa Etica, ma si rese conto che avrebbe prima dovuto definire il soggetto di questa etica e, quindi, iniziò a scrivere l’Ontologia dell’essere sociale. Quest’opera era stata appena terminata, insieme alla sua versione più breve e più agile, i Prolegomeni all’Ontologia dell’essere sociale, quando la morte fermò l’opera sistematica di Lukács. Dell’Etica ci rimangono degli appunti, da cui con qualche difficoltà si può trarre qualche concetto.

Prestipino, però, riuscì soprattutto negli anni di fine secolo a rintracciare qualche concetto di natura etico-politica di Lukács e La Porta, il curatore del libro, è riuscito a sintetizzare questa ricerca nelle pagine di questo libretto, soprattutto è riuscito a sintetizzare l’attitudine di Lukács verso la grande questione della democrazia: «La democrazia è per Lukács essere con l’altro, o essere fra gli altri» (p. 12). Si nota che la democrazia, categoria della politica, ha un contenuto etico, un’apertura all’Altro e una convivenza con gli altri, in modo che l’individuo è un essere-in-comune con gli altri, l’individuo è in fondo una comunità di azioni reciproche.

- Details

- Hits: 2225

Recalcati, conversione all'infanzia

di Federico Leoni

Conosciamo tutti il ritornello. La nostra è una società di eterni adolescenti, addirittura di eterni bambini. L’età adulta resta confinata all’orizzonte, inafferrabile e ormai indesiderabile. Peter Pan è il santo patrono di nuove generazioni di sdraiati.

Conosciamo tutti il ritornello. La nostra è una società di eterni adolescenti, addirittura di eterni bambini. L’età adulta resta confinata all’orizzonte, inafferrabile e ormai indesiderabile. Peter Pan è il santo patrono di nuove generazioni di sdraiati.

Naturalmente chi parla degli sdraiati immagina di starsene in piedi, ben dritto, in mezzo a un paesaggio molle, nebbioso, orizzontale. Dimostra una certa fierezza per questa sua stazione eretta. Eppure non è anche questo sogno di essere grandi e di grandezza, un sogno da bambini o forse il sogno da bambini per eccellenza?

Massimo Recalcati ha pubblicato due libri, recentemente, contemporaneamente. Sono due libri molto diversi ma molto solidali. Si saldano intorno al tema dell’infanzia, appunto. Consentono di leggerlo in tutt’altro modo. Disegnano una specie di filosofia dell’infanzia perenne, di psicoanalisi dell’infanzia perenne. E poi si saldano intorno al tema della conversione, intorno alla parola conversione.

Ora, si sa che l’infanzia è materia da psicoanalisti, si sa che Freud ne fa l’età decisiva di quello che sarà una vita. Certi primi incontri lasciano il segno, il fantasma di un soggetto prende forma per non smettere mai più di visitare quella vita futura. Meno chiaro è che cosa abbia a che fare la conversione con l’infanzia. A meno di non pensare che la conversione sia sempre il passaggio da una vita vecchia a una vita nuova, il gesto con cui qualcuno tenta di fare qualcosa di nuovo della propria vita vecchia. Allora anche la conversione è materia da psicoanalisti, dopo essere stata, per secoli, materia da teologi. Anche questo passaggio di mano è interessante. Ci torneremo.

- Details

- Hits: 2233

Tanzania, muore il presidente John Pombe Magufuli

Il bersaglio di turno. Ricostruzione dei fatti fino all’epilogo (marzo 2020-marzo 2021)

di Marinella Correggia

Fra i «principi elementari della propaganda di guerra» (ai quali la storica belga Anne Morelli venti anni fa ha dedicato un libro) efficacissima è la demonizzazione dell’avversario di turno, al quale si attribuisce ogni genere di terribili parole, opere, omissioni e pensieri. E in quella che molti politici occidentali hanno chiamato «la nostra guerra a Covid-19 con la quale stiamo scrivendo una pagina di storia» (e nella quale non hanno mai ammesso una sconfitta decretata dai numeri), di certo la Tanzania è stata fra i bersagli, fin dallo scorso mese di giugno 2020.

Fra i «principi elementari della propaganda di guerra» (ai quali la storica belga Anne Morelli venti anni fa ha dedicato un libro) efficacissima è la demonizzazione dell’avversario di turno, al quale si attribuisce ogni genere di terribili parole, opere, omissioni e pensieri. E in quella che molti politici occidentali hanno chiamato «la nostra guerra a Covid-19 con la quale stiamo scrivendo una pagina di storia» (e nella quale non hanno mai ammesso una sconfitta decretata dai numeri), di certo la Tanzania è stata fra i bersagli, fin dallo scorso mese di giugno 2020.

Ma cominciamo dalla fine. Dalla sera del 17 marzo 2021, quando in una chat del Movimento degli africani in Italia appaiono in rapida sequenza quattro notizie che riguardano tutte l’Africa. In Niger un gruppo di qaedisti (frutto avveleNato della guerra del 2011 in Libia) uccide 58 persone. In Mozambico a Capo Delgado, jihadisti (che infettano il paese da qualche tempo) uccidono bambini di fronte alle loro madri. Il tribunale di Milano assolve gli imputati Eni per l’inquinamento in Nigeria. La quarta notizia riguarda la Tanzania.

Morte di un presidente diventato inviso all’estero

Il 17 marzo 2021 muore il presidente John Pombe Magufuli, all’ospedale Mzena di Dar es Salaam dove era ricoverato dal 14; un precedente ricovero il 6 marzo. La vicepresidente Samia Suluhu Hassan ha indicato come causa della morte i gravi problemi cardiaci dei quali soffriva da dieci anni - aveva anche un pacemaker.

- Details

- Hits: 2005

Le ragioni del materialismo dialettico di Lenin

di Eros Barone

1. Premessa storica

1. Premessa storica

Per situare nel contesto specifico il maggiore saggio filosofico di Lenin, vale a dire Materialismo ed empiriocriticismo, bisogna tener conto di due circostanze particolarmente importanti: la condizione della cultura filosofica russa nella prima metà del secolo XX; l’interazione delle diverse formulazioni teoriche dei filosofi russi con i programmi politici che caratterizzarono sia la fase prerivoluzionaria che la fase postrivoluzionaria. In quel lasso di tempo la filosofia russa aveva seguito un’evoluzione del tutto differente da quella del resto dell’Europa. L’illuminismo non era sfociato nell’idealismo e questo non aveva dato luogo al positivismo, come in Francia e in Germania, bensì tendenze illuministiche, idealistiche e positivistiche avevano contrassegnato contemporaneamente e non senza una certa confusione la vita culturale russa. La ragione di questo ‘décalage’ storico-filosofico va cercata nel fatto che mentre la naturale evoluzione della filosofia nei paesi occidentali aveva scandito il passaggio della borghesia da classe dirigente economica a classe dirigente politica (basterà ricordare a questo riguardo la nota tesi di Stalin, per il quale l’idealismo e il positivismo corrispondono rispettivamente all’ascesa e al trionfo della borghesia), in Russia la nascita della borghesia fu un evento improvviso e per certi aspetti persino prematuro, che coprì, si può dire, l’arco di una generazione, talché la nuova classe finì col portare avanti concezioni del mondo sostanzialmente contraddittorie. In questo senso è particolarmente illuminante la letteratura russa della seconda metà dell’Ottocento, specie in alcuni scrittori come Čechov.

- Details

- Hits: 1471

Vaccini: una questione molto complicata

di Michele Castaldo

Avevo cominciato a scrivere queste note una decina di giorni prima che accadesse la sospensione della distribuzione del vaccino AstraZeneca; purtroppo mi sono rivelato facile profeta, ma non era difficile. Riparto con ulteriore convinzione nell’esporre le mie tesi. Sono comparsi negli ultimi giorni sul Corriere della sera due articoli uno a firma di Fabio Colasanti, economista, il 6/3/21, e l’altro di Angelo Panebianco, politologo, l’8/3/21, che pongono in modo chiaro e schietto un problema che ne richiama molti altri e sui quali è necessario soffermare l’attenzione senza inforcare le lenti dell’ideologismo perché non ci aiuterebbero.

Avevo cominciato a scrivere queste note una decina di giorni prima che accadesse la sospensione della distribuzione del vaccino AstraZeneca; purtroppo mi sono rivelato facile profeta, ma non era difficile. Riparto con ulteriore convinzione nell’esporre le mie tesi. Sono comparsi negli ultimi giorni sul Corriere della sera due articoli uno a firma di Fabio Colasanti, economista, il 6/3/21, e l’altro di Angelo Panebianco, politologo, l’8/3/21, che pongono in modo chiaro e schietto un problema che ne richiama molti altri e sui quali è necessario soffermare l’attenzione senza inforcare le lenti dell’ideologismo perché non ci aiuterebbero.

La questione di fondo nell’affrontare correttamente la necessità del vaccino, secondo i due saggisti, consisterebbe nella differenza tra l’agire pragmatico di certi paesi come Usa, Gran Bretagna e Israele, da una parte, quello giuridico dalla parte opposta, riferendosi all’Europa.

Se i due illustri saggisti si scomodano con tanta determinazione per intervenire su una questione che dovrebbe filare liscia come l’olio, vuol dire che c’è una preoccupazione di fondo irrisolta, ed è inutile fare finta di niente. E dalla lettura dei loro scritti emerge con chiarezza la difficoltà che consiste nella diffidenza popolare sulla valenza dei vaccini per debellare un virus che si sta dimostrando di una potenzialità del tutto imprevista (del tutto imprevista?) e di una varianza che complica oltremodo la possibilità di combatterlo.

- Details

- Hits: 2909

Glosse a "Ontologia dell'essere sociale" di Lukàcs (I)

di Carlo Formenti

Nota introduttiva

Nota introduttiva

L’ultima opera del più grande filosofo marxista del 900 (Gyorgy Lukacs, 1885 – 1971) è di gran lunga la meno conosciuta. Alla Ontologia dell’essere sociale Lukacs iniziò a lavorare nel 1960, subito dopo avere concluso la sua Estetica, ma non fu pubblicata che diversi anni dopo la morte (in due volumi usciti, rispettivamente, nel 1984 e nel 1986). L’edizione italiana (uscita assai più tardi, nel 2012, per i tipi di PGRECO) si articola in quattro volumi, il primo dei quali contiene i Prolegomeni all’ontologia dell’essere sociale che in realtà fu scritto per ultimo, per sintetizzare e chiarire i concetti dell’opera principale (sia perché Lukacs non era soddisfatto della struttura espositiva che le aveva dato, sia per replicare alle critiche e alle osservazioni che gli erano state fatte da alcuni allievi). Questo ritardo non è tuttavia il solo né l’unico motivo per cui il pensiero dell’ultimo Lukacs continua ad essere meno conosciuto di quello dei suoi lavori “classici”, come Storia e coscienza di classe (1) o La Distruzione della ragione (2). A questa “rimozione” contribuirono infatti tanto la sua collocazione in un’epoca storica caratterizzata da una profonda crisi del marxismo, quanto le critiche sfavorevoli che un gruppo degli allievi di Lukacs – fra cui Agnes Heller, oggi nume tutelare del pensiero liberale – fecero circolare sulla Ontologia prima che l’opera venisse pubblicata (3). Senza dimenticare il non trascurabile impegno richiesto dalla lettura di un testo complesso e lungo quasi 2000 pagine.

Nella sua Introduzione, Nicolas Tertulian richiama l’attenzione su alcuni dei temi principali affrontati dall’autore. In particolare, si concentra sulla critica tanto di quelle interpretazioni del pensiero marxiano che attribuiscono alla storia la natura di un processo teleologico governato da una ferrea necessità immanente, per cui ogni fase di sviluppo rappresenterebbe una tappa verso un esito predeterminato, quanto di quelle che lo associano a una sorta di determinismo univoco dei fattori economici.

Page 197 of 612