- Details

- Hits: 2642

Investimenti, profitti e ripresa: il problema italiano

Un’analisi di lungo periodo

di Leonello Tronti

La lunga fase di declino economico dell’Italia si può sintetizzare nella “legge del meno uno”: dal 1995 in poi, l’economia cresce ogni anno (in media) un punto in meno dell’insieme dell’Eurozona. In questo deludente risultato quale ruolo svolgono gli investimenti? Per rispondere a questa domanda l’articolo sottopone a un’analisi di lungo periodo (1995-2019) l’indebolimento della funzione di investimento dell’economia italiana. L’analisi empirica è anzitutto comparativa con altri paesi europei, in termini sia di crescita del volume degli investimenti, sia dell’incidenza sul Pil, sia degli effetti sulla crescita. In tutti i casi si conferma il continuo peggioramento relativo della situazione italiana. Un altro aspetto di rilievo è quello della comune tendenza prociclica alla riduzione in rapporto al valore aggiunto degli investimenti pubblici e privati, con un più forte ridimensionamento di quelli pubblici. Nel caso del settore pubblico la riduzione è legata alle politiche di austerità che, in un paese caratterizzato da una spesa corrente elevata, hanno investito in misura crescente la spesa in conto capitale. In quello del settore privato si riscontra invece la compresenza di ragioni opposte: da un lato l’indebolimento della maggioranza delle imprese ad opera delle sfide tecnologiche, di apertura dei mercati globali e della moneta unica; ma dall’altro la creazione di un ambiente interno particolarmente se non eccessivamente favorevole, non solo in termini di costo del denaro e del lavoro (diretto e indiretto), ma anche di politiche contributive e fiscali attuate da governi di varia coloritura politica. In questa situazione, nonostante le fortissime perturbazioni che attraversano il periodo, il saggio di profitto in rapporto al valore aggiunto si è fortunatamente dimostrato notevolmente stabile e resiliente.

La lunga fase di declino economico dell’Italia si può sintetizzare nella “legge del meno uno”: dal 1995 in poi, l’economia cresce ogni anno (in media) un punto in meno dell’insieme dell’Eurozona. In questo deludente risultato quale ruolo svolgono gli investimenti? Per rispondere a questa domanda l’articolo sottopone a un’analisi di lungo periodo (1995-2019) l’indebolimento della funzione di investimento dell’economia italiana. L’analisi empirica è anzitutto comparativa con altri paesi europei, in termini sia di crescita del volume degli investimenti, sia dell’incidenza sul Pil, sia degli effetti sulla crescita. In tutti i casi si conferma il continuo peggioramento relativo della situazione italiana. Un altro aspetto di rilievo è quello della comune tendenza prociclica alla riduzione in rapporto al valore aggiunto degli investimenti pubblici e privati, con un più forte ridimensionamento di quelli pubblici. Nel caso del settore pubblico la riduzione è legata alle politiche di austerità che, in un paese caratterizzato da una spesa corrente elevata, hanno investito in misura crescente la spesa in conto capitale. In quello del settore privato si riscontra invece la compresenza di ragioni opposte: da un lato l’indebolimento della maggioranza delle imprese ad opera delle sfide tecnologiche, di apertura dei mercati globali e della moneta unica; ma dall’altro la creazione di un ambiente interno particolarmente se non eccessivamente favorevole, non solo in termini di costo del denaro e del lavoro (diretto e indiretto), ma anche di politiche contributive e fiscali attuate da governi di varia coloritura politica. In questa situazione, nonostante le fortissime perturbazioni che attraversano il periodo, il saggio di profitto in rapporto al valore aggiunto si è fortunatamente dimostrato notevolmente stabile e resiliente.

- Details

- Hits: 1465

“Si tace a se stesse e a se stessi la verità”

di ElisabettaTeghil

Il paradiso è promesso solo per quelle che si prestano a tenere nell’inferno la stragrande maggioranza delle altre.

Il paradiso è promesso solo per quelle che si prestano a tenere nell’inferno la stragrande maggioranza delle altre.

<Quattro passi/Note sul femminismo nella fase neoliberista del capitale>

E’ avvenuto quello che preparavano da tempo. E’ avvenuto. Il potere ha avuto o creato o sfruttato, non importa, con la così detta pandemia, la possibilità di portare a compimento la trasformazione epocale della società che l’ideologia neoliberista aveva teorizzato e pianificato. Le modalità e le logiche utilizzate nei territori coloniali, nei territori da predare, oggi vengono utilizzate nell’occidente capitalista, nei territori metropolitani e non solo. La gestione delle popolazioni occidentali da parte della nuova aristocrazia borghese transnazionale, l’iperborghesia, per mano dei governi locali complici e servi, è di occupazione militare: metodi e modalità sono quelli applicati nelle colonie. Questo due volte: la prima come presa di possesso fisica del territorio da parte di unità militari/poliziesche che si muovono come truppe di occupazione e come tali vengono percepite e subite dalla popolazione, tanto che militari e uomini in divisa si permettono violenze, prevaricazioni con larga discrezionalità e come benefit del loro lavoro, la seconda perché come le popolazioni indigene e native, i cittadini/e occidentali vengono presentati come infantili, irresponsabili, incapaci di autogestione, bisognosi di una guida. Le cittadine/i vengono convinte che sono senza storia e senza memoria e viene propagandato che l’unica strada per loro percorribile è l’assoggettamento volontario. Se questo non avviene si usa la forza.

- Details

- Hits: 1405

Dal lavoro a cottimo allo smart working

di Ascanio Bernardeschi

Lo smart working è una forma di lavoro a cottimo che agevola lo sfruttamento. Occorre impedire che anche dopo l’epidemia venga esteso indiscriminatamente e senza il controllo dei lavoratori organizzati

Karl Marx, nella sezione VI del libro primo del Capitale [1], dedicata al salario, inserisce il capitolo 19 sul salario a cottimo. È interessante seguire alcuni passaggi perché certi contenuti sono riferibili non solo a questa specifica forma di retribuzione ma anche più in generale a una specifica forma del rapporto di lavoro e a una modalità lavorativa di grande attualità.

Karl Marx, nella sezione VI del libro primo del Capitale [1], dedicata al salario, inserisce il capitolo 19 sul salario a cottimo. È interessante seguire alcuni passaggi perché certi contenuti sono riferibili non solo a questa specifica forma di retribuzione ma anche più in generale a una specifica forma del rapporto di lavoro e a una modalità lavorativa di grande attualità.

Una prima considerazione sul cottimo è che “la qualità del lavoro è qui controllata dall’opera stessa, la quale deve possedere bontà media […] Esso offre al capitalista una misura ben definita dell’intensità del lavoro” (p. 605).

Viene meno quindi la necessità di assoldare dei controllori: “siccome qui la qualità e l’intensità del lavoro sono controllate dalla forma dello stesso salario, si rende superflua buona parte della sorveglianza del lavoro. Questa forma costituisce quindi la base […] di un sistema di sfruttamento e di oppressione […] Questo sistema si chiama in Inghilterra in modo caratteristico «sweating system» (sistema del sudore)”.

Ciò nonostante il lavoratore può essere indotto suo malgrado a condividere gli obiettivi di produttività: “Dato il salario a cottimo, è naturalmente interesse personale dell’operaio impegnare la propria forza-lavoro con maggiore intensità possibile, il che facilita al capitalista un aumento del grado normale dell'intensità. Ed è allo stesso modo nell’interesse personale dell’operaio prolungare la giornata lavorativa” (pp.606-7).

- Details

- Hits: 2942

Il token del ticket

La coppia Joe Biden-Kamala Harris

di Piotr

Il Congresso ha dunque certificato la vittoria di Joe Biden che il 20 di questo mese, dopo il giuramento, sarà in office assieme alla sua vice, Kamala Harris.

Il Congresso ha dunque certificato la vittoria di Joe Biden che il 20 di questo mese, dopo il giuramento, sarà in office assieme alla sua vice, Kamala Harris.

Il ticket Biden-Harris mi preoccupa e non poco.

Joe Biden dopo una lunghissima carriera spesa ad appoggiare ogni tipo di aggressione imperialistica americana è felicemente approdato alla senile che si sta vivendo con tratti inquietanti. Che abbia con sé una valigetta con la quale poter far scoppiare l'olocausto nucleare è pensiero agghiacciante. Per consolarmi mi ripeto che la storia della valigetta e del “comandante supremo” non sta esattamente come ce la raccontano e che se i generali non vogliono far scoppiare una guerra nucleare il capo della Casa Bianca non può farci nulla.

Kamala Harris è una donna piena di sé che non si capisce a che titolo sia stata scelta come vice presidente, a meno di rivolgersi alla categoria di “token person”, una figura tipica del politicamente corretto.

Come mi spiegò il grande economista statunitense Michael Hudson mentre stavo traducendo la sua autobiografia, un “token” è una sorta di ornamento formale nelle apparizioni pubbliche degli uomini politici negli USA e mi spiegò che “un politico ha sempre dietro si sé un token Nero o Ispanico quando parla”.

La prima funzione della Harris sembra dunque, così d'acchito, essere quella di un token non-bianco, un token non-uomo, un token, insomma, della “diversità” condensata.

- Details

- Hits: 2012

Controversie sull’Ideologia tedesca. Dalla filologia all’interpretazione

di Roberto Fineschi

Circa un anno fa, su “Historia Magistra”[1] ho cercato di presentare al lettore italiano lo stato filologico corrente del testo noto come Ideologia tedesca dopo la sua ri-pubblicazione nella nuova edizione storico-critica[2]. Gli editori della MEGA2, provocatoriamente, hanno dichiarato che il testo non esiste e questo ovviamente ha dato adito a discussioni e dibattiti perché nella ricezione grande peso è stato dato a questo testo come luogo di origine del “materialismo storico”. A mio modo di vedere, le dichiarazioni degli editori sono fattualmente vere, ma presentano il rischio di fuorviare la comprensione effettiva di che cosa fosse quel testo per gli stessi Marx ed Engels. Riprendo qui alcune delle conclusioni che avevo svolto nel suddetto articolo che sintetizzano il discorso. In una prima parte spiego in che senso gli editori della MEGA hanno sicuramente ragione; in una seconda cerco però di chiarire i rischi che si corrono prendendo troppo alla lettera le loro affermazioni. I fatti sono:

Circa un anno fa, su “Historia Magistra”[1] ho cercato di presentare al lettore italiano lo stato filologico corrente del testo noto come Ideologia tedesca dopo la sua ri-pubblicazione nella nuova edizione storico-critica[2]. Gli editori della MEGA2, provocatoriamente, hanno dichiarato che il testo non esiste e questo ovviamente ha dato adito a discussioni e dibattiti perché nella ricezione grande peso è stato dato a questo testo come luogo di origine del “materialismo storico”. A mio modo di vedere, le dichiarazioni degli editori sono fattualmente vere, ma presentano il rischio di fuorviare la comprensione effettiva di che cosa fosse quel testo per gli stessi Marx ed Engels. Riprendo qui alcune delle conclusioni che avevo svolto nel suddetto articolo che sintetizzano il discorso. In una prima parte spiego in che senso gli editori della MEGA hanno sicuramente ragione; in una seconda cerco però di chiarire i rischi che si corrono prendendo troppo alla lettera le loro affermazioni. I fatti sono:

"1) Marx ed Engels non hanno mai scritto un libro dal titolo L’ideologia tedesca. Volevano invece dare alle stampe il primo numero di una rivista trimestrale alla quale dovevano contribuire diversi autori. L’impossibilità di pubblicarlo portò a ipotizzare la realizzazione, pure mai concretizzata, di un volume a sé che includesse solo i loro contributi.

2) A parte che [in una nota occasionale di Marx], nessuno dei due autori ha mai utilizzato “Ideologia tedesca” come titolo generale. In tutte le altre occasioni - lettere, articoli, opere, faldoni in cui il testo era conservato - tanto nel periodo giovanile che maturo non utilizzarono alcun titolo.

- Details

- Hits: 2109

La medicalizzazione della società

di Guy Van Stratten

Medicina, bio-politica e spettacolo dal XVIII secolo all’epoca del Covid

Oggi, nell’epoca del Covid, assistiamo a una medicalizzazione della società pervasiva e diffusa. Lo sguardo medico si allarga sempre di più a vasti strati della società, si intreccia in modo inestricabile con la politica e con le forme di controllo e di polizia. Lo sguardo medico, sotto il nome di “Comitato tecnico scientifico”, decide se e come i cittadini possono esercitare le proprie libertà e i propri diritti. Estendendosi in modo diffuso nei più svariati media, dai social agli organi di informazione, esso finisce per confondersi con la dimensione spettacolare che agli stessi media è sottesa. Medici e virologi popolano in modo pervasivo, ormai, i telegiornali, le discussioni, i salotti televisivi. Dominando territori in cui la politica non riesce ad arrivare, lo sguardo medico si trasforma in un vero e proprio organo di potere: per mezzo dei numeri, dei conteggi, delle statistiche enunciate quotidianamente, in forma spettacolare, su quegli stessi media, esso domina le menti e i corpi degli individui generando ora ansie e paure, ora conforto e sollievo. Il potere politico tace e lascia la parola alla medicina, la quale possiede un potere che, nella mentalità collettiva ormai digitalizzata, assume valenze taumaturgiche quasi come i “re taumaturghi” di cui ha scritto Marc Bloch, che dominavano le mentalità e i corpi degli individui. L’attuale medicalizzazione diffusa assume indubitabili connotazioni bio-politiche: essa, infatti, appare strettamente connessa a un controllo sempre più serrato e pervasivo della popolazione.

Oggi, nell’epoca del Covid, assistiamo a una medicalizzazione della società pervasiva e diffusa. Lo sguardo medico si allarga sempre di più a vasti strati della società, si intreccia in modo inestricabile con la politica e con le forme di controllo e di polizia. Lo sguardo medico, sotto il nome di “Comitato tecnico scientifico”, decide se e come i cittadini possono esercitare le proprie libertà e i propri diritti. Estendendosi in modo diffuso nei più svariati media, dai social agli organi di informazione, esso finisce per confondersi con la dimensione spettacolare che agli stessi media è sottesa. Medici e virologi popolano in modo pervasivo, ormai, i telegiornali, le discussioni, i salotti televisivi. Dominando territori in cui la politica non riesce ad arrivare, lo sguardo medico si trasforma in un vero e proprio organo di potere: per mezzo dei numeri, dei conteggi, delle statistiche enunciate quotidianamente, in forma spettacolare, su quegli stessi media, esso domina le menti e i corpi degli individui generando ora ansie e paure, ora conforto e sollievo. Il potere politico tace e lascia la parola alla medicina, la quale possiede un potere che, nella mentalità collettiva ormai digitalizzata, assume valenze taumaturgiche quasi come i “re taumaturghi” di cui ha scritto Marc Bloch, che dominavano le mentalità e i corpi degli individui. L’attuale medicalizzazione diffusa assume indubitabili connotazioni bio-politiche: essa, infatti, appare strettamente connessa a un controllo sempre più serrato e pervasivo della popolazione.

- Details

- Hits: 4052

La presa di Capitol Hill

L'America non è questo. No, l'America è proprio questo

di Carlo Formenti

Ascoltato in un talk show su La 7 dedicato all’assalto a Capitol Hill: l’ineffabile Veltroni rilancia il detto (del cui copyright non ricordo in questo momento il detentore) secondo cui l’assalto al Parlamento di Washington starebbe al populismo come la caduta del Muro di Berlino sta al comunismo, nel senso che entrambi gli eventi segnerebbero il culmine di una parabola, inaugurandone al tempo stesso l’inevitabile curva discendente. Dopo l’articolo di Aldo Cazzullo, che qualche giorno fa si è avventurato a celebrare l’inizio di una fase di “normalizzazione”, questo è un secondo esempio degli sforzi con cui le élite occidentali si impegnano a sostituire le loro speranze alla realtà.

Ascoltato in un talk show su La 7 dedicato all’assalto a Capitol Hill: l’ineffabile Veltroni rilancia il detto (del cui copyright non ricordo in questo momento il detentore) secondo cui l’assalto al Parlamento di Washington starebbe al populismo come la caduta del Muro di Berlino sta al comunismo, nel senso che entrambi gli eventi segnerebbero il culmine di una parabola, inaugurandone al tempo stesso l’inevitabile curva discendente. Dopo l’articolo di Aldo Cazzullo, che qualche giorno fa si è avventurato a celebrare l’inizio di una fase di “normalizzazione”, questo è un secondo esempio degli sforzi con cui le élite occidentali si impegnano a sostituire le loro speranze alla realtà.

Che il primo populismo (sia nelle varianti di destra che in quelle di sinistra) stesse esaurendo la sua spinta propulsiva era chiaro a chiunque dotato di un minimo di capacità analitica. A sinistra, movimenti come Podemos, France Insoumise, l’M5S (benché in quest’ultimo caso sinistra suoni come una parola grossa) e le ali di sinistra del Labour inglese e dei Dem americani, si sono lasciati irretire dalle sirene liberali, accogliendone l’invito a fare fronte comune contro il pericolo “fascista” (scambiare i populismi di destra con il fascismo storico è stato possibile perché la cultura delle sinistre è succube del pensiero di autori come Foucault, Deleuze e Guattari, i quali hanno de storicizzato il fascismo, derubricandolo a categoria psico-antropologica), perdendo autonomia e capacità egemonica.

- Details

- Hits: 2037

Il declino dell’impero americano

di Sandro Moiso

E’ certamente difficile scrivere nell’immediato per spiegare quanto è accaduto il 6 gennaio al centro dell’impero occidentale. Ma alcune considerazioni si possono trarre fin da ora, naturalmente cercando di andare oltre le vuote formule democraticistiche espresse dai media internazionali e nazionali e, soprattutto, andando oltre la parziale spiegazione dei fatti attribuiti ad un unico deus ex machina: il presidente ancora in carica, anche se è ormai difficile capire per quanto tempo, Donald Trump.

E’ certamente difficile scrivere nell’immediato per spiegare quanto è accaduto il 6 gennaio al centro dell’impero occidentale. Ma alcune considerazioni si possono trarre fin da ora, naturalmente cercando di andare oltre le vuote formule democraticistiche espresse dai media internazionali e nazionali e, soprattutto, andando oltre la parziale spiegazione dei fatti attribuiti ad un unico deus ex machina: il presidente ancora in carica, anche se è ormai difficile capire per quanto tempo, Donald Trump.

Certamente il piagnisteo democratico, espresso sia da Joe Biden che dai suoi colleghi stranieri, non serve a spiegare i fatti, piuttosto tende ad intorbidirli, rivendicando per gli Stati Uniti un primato nella difesa dell’ordinamento democratico che dimentica il ruolo apertamente controrivoluzionario e reazionario che la capitale dell’impero e i suoi massimi rappresentanti hanno svolto a livello internazionale e interno.

Elencare le decine di azioni militari, poliziesche e golpiste condotte dall’intelligence e dalle armi statunitensi in ogni angolo del globo e del paese sarebbe qui troppo lungo, ma almeno alcuni fatti vanno ricordati: dall’intrusione di inizio Novecento, armi alla mano, negli affari interni del Messico e del Nicaragua per impedire o stravolgere le rivoluzioni in atto alla rimozione golpista di Mohammed Mossadeq in Iran nel 1953 per impedirgli di nazionalizzare il petrolio e rinsaldare sul trono la fedele dinastia Pahlavi oppure dal rovesciamento violentissimo del governo Allende in Cile nel 1973 al colpo di Stato in Brasile del 1° aprile 1964, che instaurò una dittatura militare filo-statunitense che durò ben 21 anni, fino ai più recenti tentativi di rovesciamento del governo venezuelano, solo per fare alcuni esempi.

- Details

- Hits: 2126

La multimodalità del processo di astrazione in Marx nella relazione fra logica formale e dialettica

di Giancarlo Lutero*

Pubblicato su “Materialismo Storico. Rivista di filosofia, storia e scienze umane", n° 1/2020, a cura di Stefano G. Azzarà, pp. 70-130, licenza Creative Commons BY-NC-ND 4.0

«La trama nascosta è più forte di quella manifesta» Eraclito, DK I - 162

«La trama nascosta è più forte di quella manifesta» Eraclito, DK I - 162

1. Introduzione

Uno dei meriti storici della tradizione dialettica moderna è stato indiscutibilmente quello di favorire la transizione da una visione statica ad una dinamica del sapere scientifico e nel cercare di far comprendere come il progresso scientifico e sociale sia un processo travagliato, problematico, e di come esso sia intimamente connesso col pensiero filosofico. Si può sostenere che G.W.F. Hegel, ed i suoi “cattivi allievi” K. Marx, F. Engels e Lenin, siano stati tra i più autorevoli araldi di questa visione dialettica del rapporto fra conoscenza scientifica e visione critica del mondo, favorendo il superamento di quelle concezioni euristiche che interpretavano le verità scientifiche come dato immutabile ed assoluto. Sebbene si siano chiaramente manifestati i limiti a cui sono andate incontro le scienze particolari1, tuttavia, assistiamo in questo frangente al dominio sociale incontrastato dello scientismo e ad un persistente stato di separazione conflittuale e d’incomprensione fra la cultura umanisticofilosofica e quella tecnico-scientifica, nefasto esito della divisione del lavoro e dei saperi. Non si può negare il peso crescente che hanno assunto nel mondo odierno le scoperte scientifiche e le loro applicazioni tecniche: i risultati della ricerca scientifica occupano così un ruolo sempre più preminente, trasmettendo un senso di grande autorevolezza attraverso i principali mezzi di comunicazione di massa e assumendo un ruolo imprescindibile nei centri di produzione del sapere e della ricchezza.

- Details

- Hits: 2388

Era digitale, era provinciale

di Eleonora Zeper

La verità è che la verità cambia

La verità è che la verità cambia

Friedrich Nietzsche

Ho sempre deprecato il proliferare del lessico filosofico nel corso dei secoli, mi è sempre sembrato che la storia della filosofia fosse una storia di incomprensioni lessicali: sarebbe dunque onesto dichiarare, all’inizio di ogni nostro discorso, l’inaffidabilità dello strumento di cui ci serviamo.

Nell’ultimo anno molte delle parole e delle categorie che usavamo per definire la nostra realtà sociale hanno perso ogni consistenza. Ce ne sono state offerte prontamente delle altre quali distanziamento sociale, didattica a distanza, assembramento… Chiedo scusa dunque se quest’articolo procede a tentoni: a me mancano ancora le parole per descrivere tutto questo.

*

Un mio collega e amico si è dichiarato favorevole alla chiusura totale nel periodo natalizio: il problema sono gli ospedali e un “paese civile” non può far morire la gente. L’ha detto con convinzione e io, come con lui mi capita spesso, non ho saputo ribattere in alcun modo.

Qualche giorno fa un altro mio caro amico mi ha detto che non sarebbe passato a casa mia per chiacchierare delle nostre rispettive vite e stare un po’ assieme, così come avevamo concordato da qualche giorno. Mi scrive per dirmi che il giorno di Natale intende vedere i suoi genitori e che dunque, nei giorni precedenti, preferisce evitare ogni rischio di contagio e vedersi all’aperto. Ero dispiaciuta e un po’ irritata.

- Details

- Hits: 1719

Geopolitica dell’accordo sugli investimenti tra Unione Europea e Cina

di Giacomo Marchetti

In calce un articolo di di Stuart Lau, Wendy Wu (South China Morning Post)

Dopo sette anni di negoziati, Cina ed Unione Europea concludono un accordo sugli investimenti, a poco più di tre settimane dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.

Dopo sette anni di negoziati, Cina ed Unione Europea concludono un accordo sugli investimenti, a poco più di tre settimane dall’insediamento di Joe Biden alla Casa Bianca.

Uno smacco per Washington, un’ancora di salvezza per Bruxelles ed un successo per la partita geopolitica di Pechino.

Il China-UE Comprehensive Agreement on Investement (CIA) dovrà essere ratificato dal Parlamento Europeo e potrebbe essere operativo già all’inizio del prossimo anno, quando il mondo potrebbe avere superato questa prova pandemica e gli equilibri tra i maggiori attori geo-politici essere profondamente mutati rispetto a quelli di un anno fa.

È il secondo accordo che la Cina conclude – dopo il RCEP di metà novembre scorso – nel periodo della tormentata transizione politica statunitense iniziata con la conclusione del processo elettorale il 3 novembre scorso.

I colloqui per questa intesa erano iniziati nel 2013.

Un anno chiave in cui la Cina vide rallentare la sua crescita impetuosa e l’amministrazione Obama, in piena strategia di contenimento cinese attraverso il Pivot To Asia, con la cornice del TPP – l’ipotesi di accordo trans-pacifico. da cui Trump si sganciò un anno dopo la sua elezione – e l’esclusione di Pechino dall’accordo tra le sei banche centrali (USA, UE, UK, Giappone, Canada e Svizzera) di fine ottobre, sembrava in grado di determinare un piano politico che consolidasse il proprio ruolo guida.

- Details

- Hits: 1630

Spartiacque, il 2020

di Alessandro Visalli

Ci sono anni simbolici, nei quali passa la storia e che restano nella memoria come spartiacque. Possiamo annoverare tra questi il 1914, il 1917, il 1929, il 1934, il 1939, la grande tragedia del novecento, e, insieme, la grande promessa di liberazione. Dopo abbiamo il 1945, il 1968, il 1978, l’ampliarsi della promessa, la crescita, la liberazione del terzo mondo, la riduzione delle ineguaglianze in occidente, il grande ciclo di lotte operaie nella secolare continuità con quello ottocentesco. E poi le date del riflusso, il 1980, 1989-1991, 1992 (Maastricht), 1999 (Euro), 2001 (la Cina nel Wto). Le date della crisi, 2007, 2012, 2018.

Ci sono anni simbolici, nei quali passa la storia e che restano nella memoria come spartiacque. Possiamo annoverare tra questi il 1914, il 1917, il 1929, il 1934, il 1939, la grande tragedia del novecento, e, insieme, la grande promessa di liberazione. Dopo abbiamo il 1945, il 1968, il 1978, l’ampliarsi della promessa, la crescita, la liberazione del terzo mondo, la riduzione delle ineguaglianze in occidente, il grande ciclo di lotte operaie nella secolare continuità con quello ottocentesco. E poi le date del riflusso, il 1980, 1989-1991, 1992 (Maastricht), 1999 (Euro), 2001 (la Cina nel Wto). Le date della crisi, 2007, 2012, 2018.

Qui cade lo spartiacque, il 2020.

Come per ognuno degli anni simbolici elencati ci sarà da riflettere a lungo sugli eventi ed i loro effetti.

Non è accaduto tutto in questo anno, anzi, tutto quel che è accaduto è solo l’esito per certi versi ovvio, necessario ed atteso, di lunghe linee di crisi. Ambientali, economiche, sociali e politiche. Nel secondo decennio del nuovo secolo il mondo si trovava sempre più in una fase di caos sistemico[1] che era tenuto a fatica a freno da potenze politico-militari ormai declinanti e da sistemi d’ordine monetari costretti ad inventare sempre nuovi meccanismi per conservare la gerarchia data[2]. Dalla fine del primo decennio era ormai chiarissima la sempre maggiore fragilità del capitalismo finanziarizzato occidentale, costantemente sull’orlo del crollo, e lo stato di estrema sofferenza di quella dittatura del pensiero di economisti morti da tempo e della legittimazione degli interessi che questi servivano nella quale siamo da decenni.

- Details

- Hits: 1783

Criptovalute e crisi del dollaro

di Redazione Contropiano

Di seguito l'articolo di Guido Salerno Aletta

Il mondo delle criptovalute è entrato nelle dinamiche economiche prima come una curiosità, poi come un mezzo per speculazioni (o fregature) eccezionali, fino a diventare una minaccia importante per le monete ufficiali, dietro cui c’è uno Stato o un insieme di Stati.

Il mondo delle criptovalute è entrato nelle dinamiche economiche prima come una curiosità, poi come un mezzo per speculazioni (o fregature) eccezionali, fino a diventare una minaccia importante per le monete ufficiali, dietro cui c’è uno Stato o un insieme di Stati.

Nulla più della moneta, infatti, segnalava il potere pubblico, la forza dello Stato, la possibilità esclusiva di “creare denaro dal nulla”, al bisogno. Solo quella forza statuale, infatti, poteva assicurare che lo scambio tra merci e pezzi di carta fosse uno scambio sicuro per entrambi i contraenti.

Ma le criptomonete sono state create da soggetti privati (sono ormai circa 1.500). Fanno a meno anche della forma cartacea e assumono quella di righe di codice. Il loro stesso valore di scambio è altamente incerto, volatile, dipendendo da un “mercato” non regolato da nessun soggetto pubblico.

A complicare la situazione interviene la creazione di criptovalute di Stato che andranno ad affiancare-sostituire quelle ufficiali.

Questo articolo di Guido Salerno Aletta, che parte dalle considerazioni svolte nel “Discorso al mercato” del presidente della Consob, Paolo Savona, illumina sulle molte conseguenze relative alla digitalizzazione delle monete. A partire da quella geostrategicamente più rilevante: la destabilizzazione del dollaro, a questo punto della storia forse la principale arma dell’arsenale degli Stati Uniti.

Per arrivare a quella altrettanto importante della separazione netta tra sistemi di pagamento e sistema finanziario, ossia tra supporto indispensabile all’economia reale e speculazione mirante a “far denaro con il denaro”.

- Details

- Hits: 1532

"Il Capitale del XXI secolo di Piketty: una critica

di Bollettino Culturale

“Il capitale nel XXI secolo” è uno dei libri più importanti dell’economista francese Thomas Piketty. La maggior parte dei commenti al libro di Piketty finiscono per associarlo, in qualche modo, con l'altro Capitale, di Karl Marx, trovando commentatori che pensano che sia una continuazione o un "aggiornamento" delle proposizioni marxiane. Questa associazione è del tutto sbagliata, anche se, in alcuni momenti, è stata incoraggiata dallo stesso autore (come sembra indicare il titolo stesso). La sua accettazione presuppone la completa cancellazione della teoria sociale di Marx. La critica contenuta nei brevi commenti che seguono si muoverà intorno a questo punto per cercare di evidenziare alcuni dei principali risultati di Piketty, nonché i limiti fondamentali della teoria contenuta nel suo libro, in ciò che dice rispetto alla sua capacità di spiegare la società capitalista contemporanea.

“Il capitale nel XXI secolo” è uno dei libri più importanti dell’economista francese Thomas Piketty. La maggior parte dei commenti al libro di Piketty finiscono per associarlo, in qualche modo, con l'altro Capitale, di Karl Marx, trovando commentatori che pensano che sia una continuazione o un "aggiornamento" delle proposizioni marxiane. Questa associazione è del tutto sbagliata, anche se, in alcuni momenti, è stata incoraggiata dallo stesso autore (come sembra indicare il titolo stesso). La sua accettazione presuppone la completa cancellazione della teoria sociale di Marx. La critica contenuta nei brevi commenti che seguono si muoverà intorno a questo punto per cercare di evidenziare alcuni dei principali risultati di Piketty, nonché i limiti fondamentali della teoria contenuta nel suo libro, in ciò che dice rispetto alla sua capacità di spiegare la società capitalista contemporanea.

Lo studio di Piketty sull'evoluzione della disuguaglianza patrimoniale (poiché si riferisce alla disuguaglianza dal punto di vista della proprietà dei "beni" in generale) è il più grande mai realizzato, utilizzando un enorme database. I risultati empirici di questo studio sono il principale risultato scientifico raggiunto da Piketty e dal suo team e rappresentano l'aspetto più positivo del loro lavoro.

Proprio per questo motivo, questa è stata la parte del libro che ha ricevuto le recensioni più negative dagli economisti “ortodossi” e dai portavoce dei padroni in generale, assieme alla sua proposta di “imposta sul capitale” e sulle successioni.

- Details

- Hits: 1846

Centri sociali contro legge del valore-lavoro. Una storia triste

di Leo Essen

I

I

Per il Romanticismo di Jena (Friedrich Schlegel, Frammento 70) tutta l’arte deve diventare scienza, e tutta la scienza deve diventare arte; poesia e filosofia devono essere unificate. L’arte e la scienza, la scienza e la vita, non sono l’una fuori dall’altra. Non sono generi diversi, o stili diversi di un supposto sapere umano che li porrebbe come forme nelle quali racchiudere il contenuto umano. Non c’è nessuna forma, nessun genere, nessun metodo che preceda l’umano, e non c’è alcun umano al di fuori di una forma. Forma e contenuto sono l’una il riflesso dell’altro, sono l’una nell’altro: unità di teoria e prassi, di cosa estesa e di cosa pensante (Spinoza).

L’arte non è distinta dal mondo, gli artisti o gli intellettuali non sono una categoria separata che si propone di riformare il mondo. L’attività artistica (o politica - non fa differenza) è immediatamente trasformazione del mondo.

Dal Romanticismo di Jena emergono due tendenze.

Una tendenza progressiva, attivistica, pragmatistica, filo-tecnologica (che include Marx, e soprattutto Lenin) che vede nella tecnologia la possibilità di trasformazione positiva del mondo. Un'opportunità di liberazione (elettricità + soviet) che, tuttavia, corre il rischio che il mondo si rimangi la promessa (o che il capitalismo tecnologico si rimangi l’istanza libertaria). Oggi questa prospettiva sembra incarnata dalla Cina.

- Details

- Hits: 1310

In morte di Agitu Gudeta

di Michele Castaldo

Ogni fatto tragico come l’uccisione di una persona pone degli interrogativi sulla irrazionalità del genere umano, più è efferato un crimine e maggiori sono le domande: perché? Ma l’uccisione di Gudeta, una donna etiope di 43 anni, rifugiata da un paese ex colonia italiana e imprenditrice nel paese, un tempo colonizzatore, pone qualche domanda in più, in modo particolare perché chi l’ha uccisa è Suleiman Adams, un uomo nero ghanese immigrato in Italia, che lavorava alle sue dipendenze.

Ogni fatto tragico come l’uccisione di una persona pone degli interrogativi sulla irrazionalità del genere umano, più è efferato un crimine e maggiori sono le domande: perché? Ma l’uccisione di Gudeta, una donna etiope di 43 anni, rifugiata da un paese ex colonia italiana e imprenditrice nel paese, un tempo colonizzatore, pone qualche domanda in più, in modo particolare perché chi l’ha uccisa è Suleiman Adams, un uomo nero ghanese immigrato in Italia, che lavorava alle sue dipendenze.

Si pone come premessa la domanda: che metodo usare per esprimere un giudizio? Negli ultimi anni ci siamo abituati al termine femminicidio per indicare l’uccisione di mogli, conviventi, amanti, fidanzate uccise dal maschio per la rottura di un rapporto sentimentale dove il corpo femminile soccombe purtroppo alla forza bruta del maschio che uccide per la perdita di possesso di quel corpo, non solo e non sempre per ragione sessuale, ma anche perché aveva riposto in esso ogni ragion d’essere della propria vita.

L’uccisione di Gudeta non è inquadrabile solo in queste casistiche, perché, almeno per quel che se ne sa, fra la femmina etiope e il maschio ghanese c’era un rapporto diverso da quelli che comunemente vengono riferiti ai sentimenti, che inducono il maschio a usare violenza fino all’uccisione. Dunque per esaminare quel tipo di rapporto, dobbiamo cercare di inquadrarlo correttamente e scoprire quali molle – o cause – scattano in determinate circostanze. Questo, per un verso, e l’uso che vien fatto di una tragedia da parte delle forze politiche che esprimono precisi interessi di forze sociali, per l’altro verso. Altrimenti parliamo del nulla.

- Details

- Hits: 1463

A colloquio con Marx e altri maestri sulla questione fiscale

di Il Pungolo Rosso

«Essi [gli operai] debbono spingere all’estremo le misure proposte dai democratici (…) e trasformarle in attacchi diretti alla proprietà privata. Così ad esempio (…) se i democratici proporranno l’imposta proporzionale, gli operai proporranno l’imposta progressiva; se i democratici proporranno essi stessi una imposta progressiva moderata, i lavoratori insisteranno per una imposta così rapidamente progressiva che il grande capitale ne sia rovinato; se i democratici reclameranno che si regolino i debiti di stato, i proletari reclameranno che lo stato faccia bancarotta. Le richieste degli operai dovranno sempre regolarsi sulle concessioni e sulle misure dei democratici.» [K. Marx – F. Engels, Indirizzo del Comitato Centrale alla Lega dei comunisti, marzo 1850 – in K. Marx, Opere. Lotta politica e conquista del potere, Ed. Riuniti, p. 425.]

«Essi [gli operai] debbono spingere all’estremo le misure proposte dai democratici (…) e trasformarle in attacchi diretti alla proprietà privata. Così ad esempio (…) se i democratici proporranno l’imposta proporzionale, gli operai proporranno l’imposta progressiva; se i democratici proporranno essi stessi una imposta progressiva moderata, i lavoratori insisteranno per una imposta così rapidamente progressiva che il grande capitale ne sia rovinato; se i democratici reclameranno che si regolino i debiti di stato, i proletari reclameranno che lo stato faccia bancarotta. Le richieste degli operai dovranno sempre regolarsi sulle concessioni e sulle misure dei democratici.» [K. Marx – F. Engels, Indirizzo del Comitato Centrale alla Lega dei comunisti, marzo 1850 – in K. Marx, Opere. Lotta politica e conquista del potere, Ed. Riuniti, p. 425.]

Alcuni compagni hanno fatto alla nostra proposta di un’imposta patrimoniale del 10% sul 10% più ricco della popolazione (che appartiene alla classe capitalistica nelle sue varie componenti), con il gettito da destinare a fini di classe, questa stramba critica: non sarebbe “marxista” né classista. A loro dire la questione fiscale è del tutto interna alla classe capitalistica e/o al rapporto tra classe capitalistica e mezze classi. Per sua natura, quindi, non riguarda gli operai, il proletariato, i salariati. Anzi, molto peggio: occuparsene e avanzare rivendicazioni in materia, servirebbe solo ad ottenebrare le menti dei suddetti con falsi problemi.

L’insistenza di questa critica ci ha fatto venire voglia di andare a colloquio con i maestri, a cominciare da Marx, e porre loro qualche domanda. Di seguito i risultati del colloquio che è stato, si può immaginare, di grande interesse. Ne riferiamo qui solo una parte – l’altra parte, di non minore rilevanza, riguarda l’uso dell’arma fiscale da parte del colonialismo.

- Details

- Hits: 4667

“Una figura colossale”: Dante Alighieri

di Eros Barone

Una lettura più attenta rivela l’impossibilità di distinguere, sia pure idealmente, quelle che sono le componenti fondamentali del genio di Dante: la serietà e grandiosità, incorporata in un fermo disegno strutturale, del proposito etico e, dall’altra parte, una straordinaria plasticità di invenzioni figurative e una prodigiosa fertilità di risoluzioni stilistiche e verbali.

Una lettura più attenta rivela l’impossibilità di distinguere, sia pure idealmente, quelle che sono le componenti fondamentali del genio di Dante: la serietà e grandiosità, incorporata in un fermo disegno strutturale, del proposito etico e, dall’altra parte, una straordinaria plasticità di invenzioni figurative e una prodigiosa fertilità di risoluzioni stilistiche e verbali.

N. Sapegno, Storia della Letteratura Italiana, vol. I, Garzanti, Milano 1965-1969, p. 76.

Ma se potessimo intravedere anche solo di spalle Dante Alighieri che s’inerpica sull’Appennino, non capiremmo della Divina Commedia qualcosa di più di quel che oggi ne sappiamo? 1

C. Garboli, Pianura proibita, Adelphi, Milano 2002, p. 133.

-

“L’ultimo poeta del medioevo e il primo poeta moderno”

Non esiste gesto o atteggiamento umano che Dante, nella Divina Commedia (per tacere delle altre opere), non abbia descritto, scolpito, evocato, e ciò è stato riconosciuto dagli autori più diversi, i quali non hanno mancato di rendere il loro omaggio all’autore del “poema” cui “ha posto mano e cielo e terra” 2 e all’artefice primo della lingua italiana. In tal senso, come ha scritto uno di essi, Dante è davvero “l’inevitabile”. 3 E come non ricordare che non vi è esercizio più sano per la mente e per il cuore, nonché per i sensi, della ‘lectura Dantis’? Sì, anche e soprattutto per i sensi, giacché questi organi traggono uno speciale godimento dalla lettura, ancor meglio se ad alta voce, delle terzine incatenate dell’Alighieri. Il che è comprovato, fra l’altro, dal costante successo che hanno riscosso tali letture nel corso del tempo: da Carmelo Bene, passando attraverso Roberto Benigni, sino a Vittorio Sermonti.

- Details

- Hits: 1863

Crisi e pericolo giallo

Pensieri in libertà di fine anno

di Carlo Formenti

Tanto Lenin che Gramsci ci ricordano che le crisi economiche e sociali, per quanto gravi, non bastano a garantire la possibilità di un cambiamento rivoluzionario. Perché tale cambiamento possa avvenire, spiegano, è necessario che si verifichino almeno altre due condizioni. In primo luogo, deve esistere una profonda crisi istituzionale, tale da incrinare la capacità delle classi dirigenti di mantenere il controllo sullo Stato e sui suoi apparati (a partire da quelli repressivi). Detto altrimenti: le élite possono perdere l’egemonia, ma se hanno la possibilità e i mezzi di sostituire l’egemonia con il dominio è molto difficile rovesciarle. Inoltre deve esistere una forza politica organizzata, radicata nei territori e nei luoghi di lavoro, dotata di un programma politico che risponda agli interessi e ai bisogni della maggioranza della popolazione, e decisa a conquistare il potere per realizzare un cambio di regime.

Tanto Lenin che Gramsci ci ricordano che le crisi economiche e sociali, per quanto gravi, non bastano a garantire la possibilità di un cambiamento rivoluzionario. Perché tale cambiamento possa avvenire, spiegano, è necessario che si verifichino almeno altre due condizioni. In primo luogo, deve esistere una profonda crisi istituzionale, tale da incrinare la capacità delle classi dirigenti di mantenere il controllo sullo Stato e sui suoi apparati (a partire da quelli repressivi). Detto altrimenti: le élite possono perdere l’egemonia, ma se hanno la possibilità e i mezzi di sostituire l’egemonia con il dominio è molto difficile rovesciarle. Inoltre deve esistere una forza politica organizzata, radicata nei territori e nei luoghi di lavoro, dotata di un programma politico che risponda agli interessi e ai bisogni della maggioranza della popolazione, e decisa a conquistare il potere per realizzare un cambio di regime.

Da quando la crisi pandemica è venuta a sommarsi ai postumi della crisi del 2008, generando uno sconquasso economico e sociale di proporzioni gigantesche, paragonabile (se non superiore) a quello provocato dalla crisi del 1929, con un crollo verticale di produzione e consumi, con un tragico aumento dei livelli di povertà, disoccupazione e disuguaglianza sociale (problemi già incancreniti da decenni di guerra di classe dall’alto condotta dai regimi neoliberisti contro le classi subalterne), abbiamo sentito ripetere a ogni piè sospinto la frase <<nulla sarà come prima>>. Ovviamente questa profezia si tinge di coloriture opposte: da un lato, la paura di chi teme di veder messo in discussione il proprio potere dopo quarant’anni di dominio incontrastato, dall’altro, la speranza di chi si augura che ciò possa realmente avvenire.

- Details

- Hits: 2487

Prolegomeni a un capitalismo francescano

di Fabio Vighi (Università di Cardiff)

1. Mitologie del Male

1. Mitologie del Male

La conjuration des imbéciles è il titolo di un breve scritto di Jean Baudrillard pubblicato su Libération il 7 maggio 1997 1. Prendendo spunto dal successo politico conseguito in quegli anni da Le Pen padre, Baudrillard si scaglia contro il moralismo conformistico della sinistra, che vede legato a doppio filo all’ascesa del Front National. Due domande di quello scritto colpiscono al cuore del nostro presente: ‘È possibile oggi proferire anche solo qualcosa d’insolito, d’insolente, di eterodosso o paradossale senza essere automaticamente etichettati di estrema destra? […] Perché tutto ciò che è morale, conforme e conformista, e che era tradizionalmente di destra, è passato oggi a sinistra?’ Baudrillard sostiene che la sinistra, ‘spogliandosi di ogni energia politica’, si è trasformata in ‘una pura giurisdizione morale, incarnazione di valori universali, paladina del regno della Virtù e custode dei valori museali del Bene e del Vero, una giurisdizione che vuole responsabilizzare tutti senza dover rispondere a nessuno.’ In tale contesto, ‘l’energia politica repressa si cristallizza necessariamente altrove – nel campo nemico. E così la sinistra, incarnando il regno della Virtù, che è anche il regno della più grande ipocrisia, non può che alimentare il Male.’

La tesi di Baudrillard può essere utile a tastare il polso di un’epoca, la nostra, che ha sviluppato una vera e propria ossessione ideologica per il Male. Questo perché la mitopoietica del Male serve oggi a consolidare l’illusione della fondatezza morale del capitalismo globalizzato.

- Details

- Hits: 1382

La lunga marcia verso la Brexit

di Luca Colaninno Albenzio

Il 30 dicembre 2020 Londra ha ratificato l’accordo per le relazioni bilaterali post-Brexit concluso con le autorità dell’Unione Europea. In questo articolo ripercorriamo le dinamiche politiche e gli ostacoli affrontati dalle parti in causa nella lunga fase negoziale

La politica è uno specialismo che richiede preparazione, dedizione e studio[1]. Nessuno pensa di affidarsi ad un medico o ad un amministratore di condominio sol perché questi si è appena proposto sul mercato. Nell’ambito della politica ci sono varie branche, ognuna con le sue specificità, con i suoi conoscitori, con i suoi apparati amministrativi serventi.

La politica è uno specialismo che richiede preparazione, dedizione e studio[1]. Nessuno pensa di affidarsi ad un medico o ad un amministratore di condominio sol perché questi si è appena proposto sul mercato. Nell’ambito della politica ci sono varie branche, ognuna con le sue specificità, con i suoi conoscitori, con i suoi apparati amministrativi serventi.

La congruità della politica estera al tempo della globalizzazione è fondamentale per la tenuta di ogni Stato, come simmetricamente durante l’Ottocento era importante il Ministero degli Interni per il mantenimento del potere.

Il coordinamento tra i Ministeri degli Esteri e i rispettivi organi politici di vertice è una necessità ineludibile nel mondo di oggi. È nell’ordine delle cose che i Presidenti degli Stati Uniti si occupino di politica estera, pur avendo spesso Segretari di Stato di spessore. Il Presidente russo Vladimir Putin, al potere dal 1999, sebbene abbia come Ministro degli Esteri uno dei maggiori esperti del mondo diplomatico, vale a dire Sergej Lavrov, mostra di conoscere bene i maggiori dossier internazionali. Il Ministro degli Esteri cinese, Wang Li, è il fedele replicante della linea portata avanti dal Presidente Xi Jinping.

Presidenze degli Esecutivi e Ministeri degli Esteri non possono essere di fatto sedi vacanti, perché in politica estera il dilettantismo, nella migliore delle ipotesi, porta ad una ossequiosa irrilevanza.

- Details

- Hits: 2261

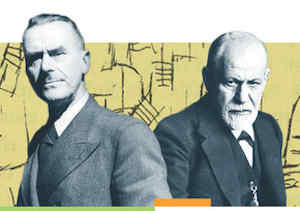

Trincia, Umanesimo europeo. Sigmund Freud e Thomas Mann

di Stefano Virgilio

Francesco Saverio Trincia: Umanesimo europeo. Sigmund Freud e Thomas Mann, Scholè, 2019

Umanesimo europeo. Sigmund Freud e Thomas Mann, ultimo lavoro di Francesco Saverio Trincia, uscito nei tipi di Morcelliana/Scholè (2019), è un denso e interessante tentativo di riscoprire alcuni tratti della portata filosofica (termine particolarmente significativo, considerando la diffidenza di Freud nei confronti della filosofia) della psicoanalisi freudiana alla luce del filtro interpretativo di Thomas Mann. Parallelo a tale riscoperta è il proposito di fare chiarezza e di reinterpretare alcuni aspetti del pensiero freudiano in modo tale che, senza facili sensazionalismi o avventurismi ermeneutici, vi si possano accostare categorie apparentemente lontane, attraverso un metodo che procede senza contrapporre elementi opposti (ad esempio “razionalità e irrazionalità”, “progresso e regresso”), bensì mostrando “hegelianamente” una loro reciproca implicazione ossimorica.

Umanesimo europeo. Sigmund Freud e Thomas Mann, ultimo lavoro di Francesco Saverio Trincia, uscito nei tipi di Morcelliana/Scholè (2019), è un denso e interessante tentativo di riscoprire alcuni tratti della portata filosofica (termine particolarmente significativo, considerando la diffidenza di Freud nei confronti della filosofia) della psicoanalisi freudiana alla luce del filtro interpretativo di Thomas Mann. Parallelo a tale riscoperta è il proposito di fare chiarezza e di reinterpretare alcuni aspetti del pensiero freudiano in modo tale che, senza facili sensazionalismi o avventurismi ermeneutici, vi si possano accostare categorie apparentemente lontane, attraverso un metodo che procede senza contrapporre elementi opposti (ad esempio “razionalità e irrazionalità”, “progresso e regresso”), bensì mostrando “hegelianamente” una loro reciproca implicazione ossimorica.

Sotto questo punto di vista, degno di interesse è già il titolo, che associa il concetto di “umanesimo” al padre della psicoanalisi. Tale nesso, infatti, non appare affatto immediato, e non è un caso che l’autore dedichi al «senso del problema» l’intero primo capitolo, nel quale illustra gli scopi del lavoro e il percorso attraverso il quale si propone di raggiungerli. Trincia cerca di mettere a fuoco il modo in cui si può parlare di “umanesimo” all’interno del pensiero freudiano e, va detto, si tratta di un’impresa non facile, non foss’altro per il fatto che «Freud non definisce se stesso mai “umanista”. Nessuna dottrina e tanto più nessuna retorica o ideologia dell’uomo è presente nel suo universo concettuale e clinico» (p. 12).

- Details

- Hits: 1846

Su Ivan Illich

di Salvatore Bravo

La dipendenza dall’abbondanza castrante, una volta radicata in una cultura, genera la “povertà modernizzata”. Nella velocità, niente resta, niente è assaporato, niente è conosciuto. Velocità e calcolo sono due aspetti dello stesso silenzio infecondo che minaccia ogni vita.

Accelerazioni e crisi

Accelerazioni e crisi

L’accelerazione del tempo è uno degli aspetti fondanti del capitalismo assoluto. Lo spazio ed il tempo scompaiono sotto i colpi dell’accelerazione. Niente è vissuto con pienezza, ma molto è vissuto in modo epidermico. Non si tocca nessuna profondità, ma ogni realtà è consumata a ritmi sempre più esponenziali fino a ridursi a presenza nominale. Il nichilismo dello spazio e del tempo è l’effetto delle forze che esigono l’accelerazione dei tempi di spostamento come dei tempi di consumo in nome dell’economicismo. Tutto scompare nella velocità, niente resta, niente è assaporato, niente è conosciuto. L’alienazione tecnocratica è assoluta, poiché non è possibile sviluppare il senso dell’appartenenza in nessun luogo, e nello stesso tempo la precarietà frammenta l’io in innumerevoli ruoli, senza unità.

L’accelerazione ha una doppia valenza: controlla riducendo ogni realtà a numero con precisione maniacale, spinge alla produzione veloce a cui corrisponde un ritmo sempre più nichilistico di consumo. Il calcolo di precisione è la grande rete in cui ingabbiare il mondo. Velocità e calcolo sono due aspetti dello stesso silenzio infecondo che minaccia ogni vita. La struttura economica è nel segno della nullificazione, programma ogni esperienza in funzione del risultato immediato senza mediazione dialettica.

- Details

- Hits: 2194

Libertà e socialdemocrazia. A proposito del modello svedese di fronte al Sars-Cov-2

di Giulio Gisondi

Appare oggi particolarmente complesso parlare della Svezia e delle misure adottate dal Paese scandinavo nel fronteggiare l’epidemia di Sars-Cov-2, senza rendersi consapevolmente o inconsapevolmente portavoce di una posizione ideologica, di una forma di propaganda e di una polarizzazione sempre più marcata: una divisione tra quelli che potremmo definire, da un lato, i tutto-chiuditisti, sostenitori a tutti i costi di generalizzate chiusure e limitazioni delle libertà personali; dall’altro, degli apri-tuttisti, coloro per i quali non andrebbe adottata alcuna misura di chiusura o di limitazione per evitare il diffondersi del contagio, né tantomeno, alcuna misura di protezione individuale e collettiva.

Appare oggi particolarmente complesso parlare della Svezia e delle misure adottate dal Paese scandinavo nel fronteggiare l’epidemia di Sars-Cov-2, senza rendersi consapevolmente o inconsapevolmente portavoce di una posizione ideologica, di una forma di propaganda e di una polarizzazione sempre più marcata: una divisione tra quelli che potremmo definire, da un lato, i tutto-chiuditisti, sostenitori a tutti i costi di generalizzate chiusure e limitazioni delle libertà personali; dall’altro, degli apri-tuttisti, coloro per i quali non andrebbe adottata alcuna misura di chiusura o di limitazione per evitare il diffondersi del contagio, né tantomeno, alcuna misura di protezione individuale e collettiva.

Questa discussione, che da giorni e mesi si sta consumando su tv, giornali, blog e social, non sembra portare a grandi risultati, né sul piano della conoscenza e comprensione di un fenomeno, né tantomeno su quello dell’analisi, ma è funzionale alla creazione di un falso dibattito tra opposte tifoserie che, se da un lato garantisce un alto livello di audience, dall’altro esclude ogni possibilità di reale approfondimento e lucida riflessione. Come per altri temi di attualità legati alla diffusione dell’epidemia e alle misure di contrasto, dalla scelta delle terapie farmacologiche all’opposizione vaccinisti/anti-vaccinisti, mask/no-mask, fino alle limitazioni delle libertà, la polarizzazione del dibattito sulle scelte sanitarie e politiche del governo e delle autorità svedesi segna una divisione mediaticamente orientata tra buoni e cattivi, tra quanti pensano e si muovono nel campo del politicamente corretto e dell’accettabilità pubblica, e quanti, invece, rientrano nella dimensione del politicamente e mediaticamente censurabile o del cosiddetto complottismo.

- Details

- Hits: 1629

Keynesismo e Marxismo a confronto su disoccupazione e crisi

di Domenico Moro

La crisi del Covid-19 ci pone davanti ad un aumento della disoccupazione di massa. Secondo l’Istat nel III trimestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, gli occupati sono diminuiti di 622mila unità (-2,6%), fra questi i dipendenti sono diminuiti di 403mila unità e gli indipendenti di 218mila unità. I disoccupati[1] sono invece aumentati di 202mila unità (+8,6%) raggiungendo la cifra di 2milioni 486mila. Anche gli inattivi – cioè quelli che comprendono i cosiddetti “scoraggiati” che neanche provano a cercare lavoro – sono cresciuti di 265mila unità (+2%)[2]. Bisogna, inoltre, aggiungere che l’aumento dei disoccupati e degli inattivi avviene in un contesto di blocco dei licenziamenti. Ad essere state colpite dall’aumento della disoccupazione sono state, fino ad ora, le figure precarie dei lavoratori a tempo determinato. Secondo alcune stime[3], l’eliminazione del blocco dei licenziamenti potrebbe generare un milione di disoccupati in più, portando il loro numero totale a oltre 3,5 milioni, una cifra impressionante, che metterebbe a dura prova non solo la tenuta del welfare ma anche la tenuta sociale e politica del sistema.

La crisi del Covid-19 ci pone davanti ad un aumento della disoccupazione di massa. Secondo l’Istat nel III trimestre del 2020, rispetto allo stesso periodo del 2019, gli occupati sono diminuiti di 622mila unità (-2,6%), fra questi i dipendenti sono diminuiti di 403mila unità e gli indipendenti di 218mila unità. I disoccupati[1] sono invece aumentati di 202mila unità (+8,6%) raggiungendo la cifra di 2milioni 486mila. Anche gli inattivi – cioè quelli che comprendono i cosiddetti “scoraggiati” che neanche provano a cercare lavoro – sono cresciuti di 265mila unità (+2%)[2]. Bisogna, inoltre, aggiungere che l’aumento dei disoccupati e degli inattivi avviene in un contesto di blocco dei licenziamenti. Ad essere state colpite dall’aumento della disoccupazione sono state, fino ad ora, le figure precarie dei lavoratori a tempo determinato. Secondo alcune stime[3], l’eliminazione del blocco dei licenziamenti potrebbe generare un milione di disoccupati in più, portando il loro numero totale a oltre 3,5 milioni, una cifra impressionante, che metterebbe a dura prova non solo la tenuta del welfare ma anche la tenuta sociale e politica del sistema.

Comunque, la situazione occupazionale italiana era tutt’altro che rosea anche prima del Covid-19. L’economia italiana è stata una delle più lente nella Ue a recuperare dalla crisi precedente. Nel 2019, il numero degli occupati (22milioni 687mila) era ancora leggermente inferiore al picco pre-crisi, registrato nel 2008 (22milioni 698mila)[4]. Anche nel confronto con il resto della Ue la situazione italiana è tra le peggiori: il tasso di occupazione (15-64 anni) in Italia nel 2019 era del 59%, mentre era del 68,4% nella Ue a 27 e del 68% nell’area euro, con la Germania al 76,7%, la Francia al 65,5%, e la Spagna al 63,3%[5].

Page 206 of 611