- Details

- Hits: 1787

Che cosa è la "legge del valore"?

di Bollettino Culturale

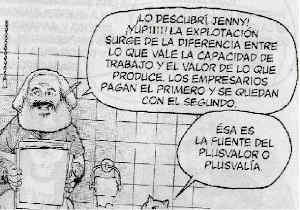

Sebbene la legge del valore sia una delle idee fondamentali e centrali dell'approccio economico marxista, le sue caratteristiche non sono così chiare come sembra. Tale legge può essere intesa fondamentalmente in tre versioni successive e complementari, all'interno del piano dell'economia nazionale. Partendo dal complesso elementare-semplice al complesso composto: la versione più semplice è la legge della determinazione del valore in base all'orario di lavoro, poi c'è la legge del valore come legge della distribuzione del lavoro sociale (che solleva interrogativi sul suo significato di legge dell'equilibrio nella distribuzione del lavoro sociale), infine può essere inteso come una legge di minimizzazione dell'orario di lavoro astratto, che è legata alle leggi generali di riproduzione e sviluppo del modo di produzione capitalistico.

Sebbene la legge del valore sia una delle idee fondamentali e centrali dell'approccio economico marxista, le sue caratteristiche non sono così chiare come sembra. Tale legge può essere intesa fondamentalmente in tre versioni successive e complementari, all'interno del piano dell'economia nazionale. Partendo dal complesso elementare-semplice al complesso composto: la versione più semplice è la legge della determinazione del valore in base all'orario di lavoro, poi c'è la legge del valore come legge della distribuzione del lavoro sociale (che solleva interrogativi sul suo significato di legge dell'equilibrio nella distribuzione del lavoro sociale), infine può essere inteso come una legge di minimizzazione dell'orario di lavoro astratto, che è legata alle leggi generali di riproduzione e sviluppo del modo di produzione capitalistico.

La legge del valore nel capitalismo

Per Marx, la grandezza del valore di una merce è proporzionale all'orario di lavoro socialmente necessario per produrla, quindi esiste la legge della determinazione del valore in base al tempo di lavoro. Questa conclusione iniziale, oltre ad essere oggetto di critica da parte dell'economia borghese, può portare a certe confusioni sulla natura della legge del valore. In “Salario, prezzo e profitto” Marx dichiara che:

“Quale è dunque il rapporto fra valore e prezzi di mercato, o tra prezzi naturali e prezzi di mercato? Voi tutti sapete che il prezzo di mercato è lo stesso per tutte le merci della stessa specie, per quanto diverse possano essere le condizioni di produzione dei singoli produttori. Il prezzo di mercato esprime soltanto la quantità media di lavoro sociale necessario, in condizioni medie di produzione, per fornire al mercato una certa quantità di un determinato articolo.

- Details

- Hits: 2137

Virus, il mondo di oggi

di Gilles Dauvé

Fino ai primi giorni del 2020, da quando ha sentito parlare di un «virus», la prima cosa a cui ha pensato l'Occidente (l'Asia era sicuramente meglio informata) è stato il suo computer. Di certo, nessuno ignorava il significato medico della parola, ma quel termine, virus, rimaneva assai lontano (Ebola) e relativamente silenzioso nonostante i 3 milioni di morti l'anno per AIDS, e perfino banale (l'influenza invernale, causava «solamente» 10.000 morti l'anno in Francia, ed erano per lo più i vecchi e coloro che erano affetti da patologie croniche). E se la malattia colpiva, poi c'era la medicina che faceva dei miracoli. Era riuscita perfino ad abolire lo spazio: da New York, un chirurgo poteva operare un paziente a Strasburgo! Di questi tempi, piuttosto, ad ammalarsi erano le macchine. E questo fino ai primi giorni del 2020.

Fino ai primi giorni del 2020, da quando ha sentito parlare di un «virus», la prima cosa a cui ha pensato l'Occidente (l'Asia era sicuramente meglio informata) è stato il suo computer. Di certo, nessuno ignorava il significato medico della parola, ma quel termine, virus, rimaneva assai lontano (Ebola) e relativamente silenzioso nonostante i 3 milioni di morti l'anno per AIDS, e perfino banale (l'influenza invernale, causava «solamente» 10.000 morti l'anno in Francia, ed erano per lo più i vecchi e coloro che erano affetti da patologie croniche). E se la malattia colpiva, poi c'era la medicina che faceva dei miracoli. Era riuscita perfino ad abolire lo spazio: da New York, un chirurgo poteva operare un paziente a Strasburgo! Di questi tempi, piuttosto, ad ammalarsi erano le macchine. E questo fino ai primi giorni del 2020.

1 / Malattia della Civiltà

1.1 / Si muore come si è vissuto

Malattia contagiosa, con un tasso di diffusione assai superiore a quello dell'influenza, il Covid-19 causa pochi casi gravi, ma la loro gravità è estrema, soprattutto per le persone a rischio (quelle sopra i 65 anni), e richiede una "pesante" ospedalizzazione dei contagiati in pericolo di vita. Da qui anche la necessità (che in Francia si è arrivati a realizzare assai tardi) di effettuare massicciamente dei test. Epidemie e pandemie non hanno aspettato l'era contemporanea. Nell'Impero Romano, fra il 166 ed il 189, la peste fece quasi 10 milioni di vittime. All'indomani della prima guerra mondiale, i morti attribuiti all'influenza "spagnola" sono stati tra i 20 e i 100 milioni (dei quali, in Francia tra i 150 mila e i 250 mila). In quello stesso periodo, il tifo, causato da un batterio, uccideva 3 milioni di Russi durante la guerra civile.

- Details

- Hits: 2256

La rivoluzione di Eleanor Marx

di Claudio Cinus

Il primo riferimento storico di Miss Marx è l’anno della morte di Karl Marx, 1883; non ci sono altri cartelli o sovrimpressioni a illustrare il contesto. Susanna Nicchiarelli non vuole indirizzare il suo film verso la classica ricostruzione storica e preferisce concentrarsi subito su un poco noto rapporto padre/figlia. L’orazione funebre rappresentata sullo schermo è da parte di Eleanor Marx, detta Tussy, figlia più giovane del grande pensatore tedesco. Romola Garai, che dà il volto alla protagonista, guarda in camera come per presentare il suo personaggio a una platea che probabilmente non lo conosce e nel rivolgersi, per la prima ma non ultima volta, direttamente agli spettatori del film (oltreché alla piccola platea di astanti nella finzione cinematografica) accetta il ruolo subalterno di “figlia di”. Le sue parole sono dedicate quasi esclusivamente al rapporto di Karl con la moglie Jenny, celebrazione di un matrimonio felice nei sentimenti quanto travagliato economicamente; nelle frasi di Eleanor la politica quasi scompare innanzi all’aspetto più intimo e quotidiano di un uomo noto invece per il suo impegno sociale. Eleanor è erede di nome e di fatto del padre: il partito la stima, le sue qualità oratorie e di scrittura sono riconosciute, nessuno mette in dubbio che sia capace di portare avanti con autonomia le idee ereditate dal padre. Ma lei preferisce filtrare tutta l’esperienza della figura paterna attraverso il racconto della loro vita familiare. Ricorda l’uomo che ha amato una donna nella maniera in cui ogni donna vorrebbe essere amata, il padre che le ha dato una degna educazione; questo è stato per lei Karl Marx.

Il primo riferimento storico di Miss Marx è l’anno della morte di Karl Marx, 1883; non ci sono altri cartelli o sovrimpressioni a illustrare il contesto. Susanna Nicchiarelli non vuole indirizzare il suo film verso la classica ricostruzione storica e preferisce concentrarsi subito su un poco noto rapporto padre/figlia. L’orazione funebre rappresentata sullo schermo è da parte di Eleanor Marx, detta Tussy, figlia più giovane del grande pensatore tedesco. Romola Garai, che dà il volto alla protagonista, guarda in camera come per presentare il suo personaggio a una platea che probabilmente non lo conosce e nel rivolgersi, per la prima ma non ultima volta, direttamente agli spettatori del film (oltreché alla piccola platea di astanti nella finzione cinematografica) accetta il ruolo subalterno di “figlia di”. Le sue parole sono dedicate quasi esclusivamente al rapporto di Karl con la moglie Jenny, celebrazione di un matrimonio felice nei sentimenti quanto travagliato economicamente; nelle frasi di Eleanor la politica quasi scompare innanzi all’aspetto più intimo e quotidiano di un uomo noto invece per il suo impegno sociale. Eleanor è erede di nome e di fatto del padre: il partito la stima, le sue qualità oratorie e di scrittura sono riconosciute, nessuno mette in dubbio che sia capace di portare avanti con autonomia le idee ereditate dal padre. Ma lei preferisce filtrare tutta l’esperienza della figura paterna attraverso il racconto della loro vita familiare. Ricorda l’uomo che ha amato una donna nella maniera in cui ogni donna vorrebbe essere amata, il padre che le ha dato una degna educazione; questo è stato per lei Karl Marx.

Scoprirà solo qualche anno dopo che la vita sentimentale del padre non era stata lineare e monogama come lei credeva fermamente, ma ormai il danno è fatto: l’ammirazione profonda per il genitore la porta a volerne continuare la lotta politica cercando al contempo di replicare quell’ideale romantico che credeva di avere osservato e compreso coi suoi occhi di bambina.

- Details

- Hits: 1285

“La Polizia è fuori controllo e potenzialmente golpista”

La degenerazione della “Republique”

Intervista a Frédéric Lordon

Questa polizia è maledetta, razzista nel profondo, fuori controllo, impazzita per la violenza, bloccata nella negazione collettiva e ha solo episodi di attacchi terroristici per rifarsi l’immagine”.

Questa polizia è maledetta, razzista nel profondo, fuori controllo, impazzita per la violenza, bloccata nella negazione collettiva e ha solo episodi di attacchi terroristici per rifarsi l’immagine”.

“Essere un intellettuale è schierarsi con ciò che sconcerta l’ordine sociale, schierarsi con le forze che lo scardinano, contro gli intellettuali per i media”

È da poco uscito nelle librerie “Police”, opera collettiva pubblicata dalla casa editrice La Fabrique, in cui viene analizzata, grazie ai contributi eterogenei dei diversi autori, la natura storica e sociale della polizia, il suo ruolo e le sue funzioni all’interno dell’attuale società capitalista, la “legittimità” della violenza, la “degenerazione” aggressiva e la fascistizzazione dei suoi agenti. Partendo dalle enormi mobilitazioni di piazza degli ultimi anni in Francia – da quelle contro la Loi Travail fino al movimento dei Gilets Jaunes – e sull’onda lunga delle manifestazioni contro le violenze brutali e spesso letali (Geroge Floyd, Jacob Blake, Breonna Taylor, Dijon Kizzee, Deon Kay…) della polizia negli Stati Uniti, viene investigato a fondo lo stretto legame oggi vigente tra politiche neoliberiste, repressione del dissenso e controllo sociale.

Di seguito la traduzione dell’intervista ad uno degli autori, Frédéric Lordon, realizzata da Selim Derkaoui e Nicolas Framont per la “rivista indipendente di critica sociale per il grande pubblico” Frustration.

* * * *

Nel lavoro collettivo “Police” vi chiedete “Quale “violenza legittima”?”, espressione usata regolarmente dall’“alto” della gerarchia, che poi parla di “monopolio della violenza legittima” (come la prefettura, la DGSI, il governo, i politologi e gli esperti di televisione, ecc.).

- Details

- Hits: 2549

Lockdown? Sto arrivando... Che palle, che balle!

Cronache dal pesce nella boccia (di Amuchina)

di Fulvio Grimaldi

“I governati obbediscono perchè non credono che i governanti governano contro di loro“ (Apocrifo di Nicolò Machiavelli)

“I governati obbediscono perchè non credono che i governanti governano contro di loro“ (Apocrifo di Nicolò Machiavelli)

“Il vaccino dovrebbe essere sperimentato per primo sui politici. Se sopravvivono, il vaccino è sicuro. Se non sopravvivono, è sicuro il paese“. (Monika Wisniewska, scrittrice polacca)

Prima, per metterci in sintonia con lo stile del Nuovo Ordine Mondiale e con chi lo interpreta da noi, un po’ di pornografia istituzionale:

Il bio-tecno-fascismo scende per li rami

Il titolo e l’illustrazione, leggerini e scherzosetti, con cui si apre questo post blasfemo parrebbero inadeguati al dramma 1 che abbiamo vissuto, a quello 2.0 in corso e al 4.0 che concluderà il ciclo della nostra vita come ci sarebbe spettata. Ma è per non farvi subito scappare sotto il letto, o impugnare la Smith-Wesson. O precipitarvi all’Untersuchungsausschutz, di cui dopo.

Avevano cominciato al tempo della Lorenzin, ministro notoriamente privo di qualsiasi conflitto d’interesse, per cui ha potuto essere la prima a imporre la fine della costituzionale libertà di scelta - osata da un medico subito radiato - e l’imposizione di ben 12 vaccini obbligatori. Ora siamo a ben venti medici sotto processo e prossimi alla radiazione presso la Commissione Centrale per le Professioni Sanitarie (CEEPS). Accusati di essere “no vax”, cosa che non sono per niente, e di aver tradito scienza e deontologia.

- Details

- Hits: 1928

Negazionismo e dixieland

di Ferdinando Pastore

La mancanza di fiducia nell’informazione professionale che colpisce gran parte della popolazione è esplosa durante la crisi derivante dall’espansione del virus COVID. Il fenomeno non è da sottovalutare poiché poggia le proprie radici su presupposti comprensibili. Mai come nell’era della “fine della storia” l’informazione si è uniformata dedicandosi a sviluppare un’unica narrazione che ha irradiato specifici dispositivi di comando. Ma essi a differenza di quanto avveniva nei Regimi totalitari classici, nei quali la propaganda era imposta attraverso l’uso della forza e dell’intimidazione affinché fosse edificata una specifica retorica destinata a catturare il consenso della popolazione, vengono costruiti in un apparente sistema democratico e pluralista. Non si nutrono di bollettini governativi ma appaiono come un naturale scorrere della realtà, vestiti dall’aura della credibilità e della competenza. La specifica narrazione neo-liberale abbraccia la totalità della vita politica, sociale, economica e antropologica della comunità ma si rivela attraverso meccanismi persuasivi apparentemente docili. I paradigmi ideologici di riferimento non vengono urlati o ordinati esplicitamente, sono composti da frammenti eterogenei – marketing, informazione, pubblicità, format televisivi, intrattenimento, politica spettacolo – i quali separatamente consacrano una determinata descrizione dell’economia, della società e di ciò a cui deve aspirare l’essere umano. (1)

La mancanza di fiducia nell’informazione professionale che colpisce gran parte della popolazione è esplosa durante la crisi derivante dall’espansione del virus COVID. Il fenomeno non è da sottovalutare poiché poggia le proprie radici su presupposti comprensibili. Mai come nell’era della “fine della storia” l’informazione si è uniformata dedicandosi a sviluppare un’unica narrazione che ha irradiato specifici dispositivi di comando. Ma essi a differenza di quanto avveniva nei Regimi totalitari classici, nei quali la propaganda era imposta attraverso l’uso della forza e dell’intimidazione affinché fosse edificata una specifica retorica destinata a catturare il consenso della popolazione, vengono costruiti in un apparente sistema democratico e pluralista. Non si nutrono di bollettini governativi ma appaiono come un naturale scorrere della realtà, vestiti dall’aura della credibilità e della competenza. La specifica narrazione neo-liberale abbraccia la totalità della vita politica, sociale, economica e antropologica della comunità ma si rivela attraverso meccanismi persuasivi apparentemente docili. I paradigmi ideologici di riferimento non vengono urlati o ordinati esplicitamente, sono composti da frammenti eterogenei – marketing, informazione, pubblicità, format televisivi, intrattenimento, politica spettacolo – i quali separatamente consacrano una determinata descrizione dell’economia, della società e di ciò a cui deve aspirare l’essere umano. (1)

L’accanimento delle politiche di austerità a seguito della crisi del 2008 ha messo in crisi le fondamenta su cui poggiava quella narrazione. L’idea del “sogno” individuale da perseguire a tutti i costi, in un sistema privo delle protezioni sociali assicurate dallo Stato che un tempo – grazie alla presenza dei partiti e dei movimenti di massa d’ispirazione marxista – garantiva la popolazione dalle storture del sistema capitalistico e slegava determinati beni dai meccanismi dell’economia di mercato, ha perso il proprio appeal.

- Details

- Hits: 1481

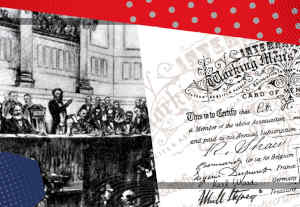

La lezione della Prima Internazionale

di Marcello Musto

Dalla prima associazione dei lavoratori di tutti i paesi abbiamo imparato che gli sfruttati vengono sconfitti se non organizzano un fronte comune. Senza alleanze oltre i confini, l'unico orizzonte è la concorrenza sfrenata tra individui

Dopo la sua prima riunione, il 28 settembre 1864, l’Associazione internazionale dei lavoratori (più nota come la «Prima Internazionale») animò rapidamente passioni in tutta Europa. Trasformò la solidarietà di classe in un ideale condiviso e spinse un gran numero di donne e uomini a lottare contro lo sfruttamento. Grazie alla sua attività, i lavoratori furono in grado di avere una comprensione più chiara dei meccanismi del modo di produzione capitalistico, diventare più consapevoli delle proprie forze e sviluppare nuove e più avanzate forme di lotta per i propri diritti.

Dopo la sua prima riunione, il 28 settembre 1864, l’Associazione internazionale dei lavoratori (più nota come la «Prima Internazionale») animò rapidamente passioni in tutta Europa. Trasformò la solidarietà di classe in un ideale condiviso e spinse un gran numero di donne e uomini a lottare contro lo sfruttamento. Grazie alla sua attività, i lavoratori furono in grado di avere una comprensione più chiara dei meccanismi del modo di produzione capitalistico, diventare più consapevoli delle proprie forze e sviluppare nuove e più avanzate forme di lotta per i propri diritti.

All’inizio, l’Internazionale era un’organizzazione contenente tradizioni politiche diverse, la maggior parte delle quali riformiste piuttosto che rivoluzionarie. In origine, la forza trainante centrale era il sindacalismo britannico, i cui leader erano interessati soprattutto alle questioni economiche. Lottavano per migliorare le condizioni dei lavoratori, ma senza mettere in discussione il capitalismo. Quindi, concepirono l’Internazionale essenzialmente come strumento per impedire l’importazione di lavoratori dall’estero in caso di sciopero.

Il secondo gruppo più importante erano i mutualisti, a lungo prevalenti in Francia. In linea con le teorie di Proudhon, si opposero a ogni forma di impegno politico della classe operaia e all’uso dello sciopero come forma di lotta.

Poi c’erano i comunisti che si opponevano al sistema stesso di produzione capitalista e sostenevano la necessità di rovesciarlo. Alla sua fondazione, le file dell’Internazionale includevano anche un certo numero di lavoratori ispirati a teorie utopistiche ed esiliati con idee vagamente democratiche e concezioni trasversali alle classi che consideravano l’Internazionale uno strumento per l’emissione di appelli generali per la liberazione dei popoli oppressi.

- Details

- Hits: 1695

Mutazione antropologica e paradigma produttivistico

Il caso-Taranto e l'analisi marxista

di Ferdinando Dubla

Chi parlerà di voi uomini rossi

Chi parlerà di voi uomini rossi

senza età senza bestemmie?

Chi parlerà dei vostri Natali

accanto alla ghisa lontano dai canneti

ove vivono gli ultimi gabbiani?

Pasquale Pinto è solo un uomo

costantemente denunciato

dai rivoli delle vostre fronti

Pasquale Pinto, Il capo sull’agave, Edizioni Centro sociale Magna Grecia Taranto, 1979

Pasquale Pinto, poeta-operaio, (1940/2004)

Il caso Taranto e la produzione di acciaio dell'industria “pesante” a ridosso del centro abitato di una città con tutt'altra vocazione produttiva, e che deve subire l'aggressione all'ambiente e alla salute di lavoratori e cittadini, chiama in causa diversi piani di analisi intrecciati tra di loro: il piano politico e sociologico, come quello economico e finanche antropologico. È, cioè, la crisi di un vero e proprio paradigma legato indissolubilmente al modello di civiltà industrialista e al sistema capitalistico e ai suoi dis/valori. Da un altro versante, chi quel modello di civiltà e quel sistema mette in discussione, la cultura politica marxista in primis, per molto, troppo tempo, ha preferito una lettura positivista del paradigma (modello di civiltà e sistema) consistente in una visione quantitativa piuttosto che qualitativa: laddove si forma una classe operaia consistente e numerosa, lì si sviluppa l'antagonismo conflittuale necessario alla trasformazione rivoluzionaria. Il caso-Taranto dimostra, per di più e ancora una volta, che non è così.

La distruzione del retroterra socio-culturale non è specifico di Taranto, ma dell’intero sistema del profitto capitalista della in-civiltà industriale su cui basa l’intera sua impalcatura finanziaria e speculativa.

- Details

- Hits: 2525

In morte di Rossana Rossanda

di Michele Castaldo

Una comunista nebulosa

Una comunista nebulosa

In occasione della scomparsa di Rossana Rossanda si è scatenato, da un lato, la solita, infame canea anticomunista della destra e del bieco centrismo, dall’altro, nella sinistra si ripete il solito balletto dei distinguo, della nostalgia e dei personalismi. Ora, il fanatismo nei confronti del personaggio, sia di rancoroso astio che di religiosa adesione, non forniscono elementi razionali di riflessione e non aiutano perciò a capire la storia della vita sociale in particolare di un secolo straordinario qual è stato il ‘900, con l’espansione della rivoluzione industriale e con essa il passaggio da una economia prevalentemente agricola a una pienamente industriale, quindi al suffragio universale e alla democrazia parlamentare ecc. ecc., per un verso, e con l’irruenza di classi oppresse e sfruttate come i contadini poveri e gli operai, per l’altro verso.

In queste note tralasciamo gli aspetti della personalità della Rossanda e cerchiamo di riassumere all’osso la questione:

cosa ha rappresentato il personaggio Rossanda, insieme ad altri militanti comunisti che sono rimasti in qualche modo fedeli a quella impostazione originaria? La contraddizione di fondo, cioè che il comunismo innanzitutto non è un modello prefabbricato una volta per tutte di rapporti sociali da applicare nelle varie circostanze, ma un processo, un movimento storico anticapitalistico, dunque non era, non è tuttora e non può essere un movimento positivista politico che si può sviluppare intorno a una classe per abbattere la classe al potere. Perché? Ma perché il potere capitalistico viene sì sussunto da una classe, che solo per comodità lessicale chiamiamo borghesia, ma si sviluppa nel più complesso dei rapporti degli uomini con i mezzi di produzione, obbedendo a meccanismi e leggi del tutto impersonali.

- Details

- Hits: 2560

Luciano Barra Caracciolo, "Lo strano caso Italia"

di Musso

1 - Prima del Covid

1 - Prima del Covid

«Lo strano caso Italia. Breviario di politiche economiche nella crisi del globalismo istituzionale aggiornato all'emergenza del Coronavirus», di Luciano Barra Caracciolo, pp. 236, Eclettica, 2020. Il volume è diviso in tre sezioni, la lunga introduzione scritta dopo il Covid, serve da introduzione alla prima e seconda parte scritte prima del Covid. Ci prenderemo la libertà di discutere della introduzione alla fine, seguendo un percorso narrativamente cronologico.

* * *

L’autore parte dal patetico andamento dell’economia italiana dentro l’Euro. Prima la «debole crescita, accompagnata da perdita di competitività» dal 1996, culminata nella recessione del 2008. Poi la recessione-Monti nel 2011 a servizio della «correzione del debito commerciale esterno», continuata nel successivo «lungo periodo di stagnazione» del 2012-2020, caratterizzato da «una serie impressionante di avanzi primari» (calo costante della spesa pubblica complessiva, cioè inclusiva dell'onere dell'interesse, pro-capite in termini reali), nonché dalle continue riforme del mercato del lavoro (discesa della quota salari su Pil). Col bel risultato di aver ottenuto sì un rilevante avanzo commerciale con l’estero, ma al prezzo della perdita di «circa il 20% della produzione industriale» e del peggioramento dei tassi di disoccupazione. Insomma, di «una evidente compressione della domanda interna, col venir meno, per i produttori, di una parte consistente della domanda pubblica e la trasformazione in paese export-led». In altre parole, «è una crisi da domanda».

Fra le diverse componenti della domanda aggregata, nella spesa pubblica il contributo degli investimenti «risulta altrettanto scarso in Germania e in Francia, in termini di contributo alla variazione del Pil», mentre «il differenziale di crescita rispetto a Francia e Germania … è dato dal differenziale nella variazione in aumento della spesa corrente».

- Details

- Hits: 1478

La teoria del partito nel dibattito Magri-Rossanda: tra spontaneità, coscienza e organizzazione

di Mattia Gambilonghi

La peculiare vicenda del gruppo del Manifesto – di cui Rossanda Rossanda, scomparsa pochi giorni fa, è stata una dei principali esponenti e ispiratori – si è caratterizzata, tra i vari aspetti, per il tentativo di tematizzare in maniera nuova ed originale il ruolo del partito della classe operaia all’interno del processo di trasformazione e in relazione ai meccanismi di formazione e definizione della coscienza politica da parte della classe stessa. A essere in ballo è dunque il nodo – fondamentale sin dai tempi del Che fare? leniniano – del rapporto tra spontaneità, coscienza e organizzazione.

La peculiare vicenda del gruppo del Manifesto – di cui Rossanda Rossanda, scomparsa pochi giorni fa, è stata una dei principali esponenti e ispiratori – si è caratterizzata, tra i vari aspetti, per il tentativo di tematizzare in maniera nuova ed originale il ruolo del partito della classe operaia all’interno del processo di trasformazione e in relazione ai meccanismi di formazione e definizione della coscienza politica da parte della classe stessa. A essere in ballo è dunque il nodo – fondamentale sin dai tempi del Che fare? leniniano – del rapporto tra spontaneità, coscienza e organizzazione.

Un rapporto la cui riformulazione vedrà emergere in seno al Manifesto, nonostante la comune ispirazione anti-giacobina, due differenti proposte strategiche: quella di Lucio Magri e quella di Rossana Rossanda. Il testo (un estratto del libro Controllo operaio e transizione al socialismo. Le sinistra italiane e la democrazia industriale tra anni Settanta e Ottanta, Aracne, 2017) si propone di ricostruire alcuni elementi di questo dibattito intellettuale.

***

A partire quindi da una ricognizione solo apparentemente ottimistica del capitalismo italiano ed occidentale viene sviluppandosi in seno al futuro gruppo del Manifesto una proposta strategica che, rispetto a quella avanzata in quel momento dalla maggioranza del gruppo dirigente del Pci, si contraddistingue per una curvatura in senso maggiormente “operaista”, frutto dell’influenza esercitata sui membri del gruppo dalle tematiche e dalla tesi proprie di alcuni ambienti del socialismo di sinistra (si pensi a Panzieri e ai Quaderni rossi).

- Details

- Hits: 2418

“Eurosovranità o democrazia? Perché uscire dall’euro è necessario”

intervista a Domenico Moro

Domenico Moro: Eurosovranità o democrazia? Perché uscire dall'euro è necessario, Meltemi, 2020

Dott. Domenico Moro, Lei è autore del libro Eurosovranità o democrazia? Perché uscire dall’euro è necessario edito da Meltemi. L’euro, nato per costituire una tappa sul cammino dell’integrazione europea, ha finito per catalizzare su di sé il malcontento popolare per una crisi infinita: cos’è oggi l’euro?

Dott. Domenico Moro, Lei è autore del libro Eurosovranità o democrazia? Perché uscire dall’euro è necessario edito da Meltemi. L’euro, nato per costituire una tappa sul cammino dell’integrazione europea, ha finito per catalizzare su di sé il malcontento popolare per una crisi infinita: cos’è oggi l’euro?

L’euro è un elemento fondamentale dell’integrazione europea, anche se non tutti i Paesi dell’Ue ne fanno parte. Direi che oggi l’euro rappresenta l’architrave dell’intera costruzione europea. Quindi, è più corretto chiederci che cosa è oggi l’integrazione europea e in che modo l’euro agisce all’interno di essa. L’integrazione europea avrebbe dovuto rappresentare lo strumento per avvicinare i diversi Stati. In realtà, si è prodotta, anziché una convergenza, una divergenza sempre maggiore tra Stati, in particolare tra la Germania e Paesi come l’Italia, la Spagna, il Portogallo, la Grecia e, direi, anche la Francia, che, sebbene mantenga un profilo politico e diplomatico di grande potenza, è, dal punto di vista economico, in seria difficoltà. Ma il divario non è aumentato soltanto tra Paesi, anche all’interno dei singoli Paesi sono aumentate le divergenze, i divari tra ricchi e poveri. L’euro è una delle cause maggiori di questi processi di divergenza, essendo un fattore sia di riduzione del welfare sia di deflazione salariale. Infatti, il sistema dell’euro, essendo un sistema di cambi fissi, non permette le svalutazioni competitive che consentono di recuperare competitività sul mercato internazionale, spingendo così gli Stati più in difficoltà a usare la riduzione del costo del lavoro e dei salari come principale leva competitiva.

- Details

- Hits: 1813

Marx e la MEGA nel dibattito anglofono

di Tommaso Redolfi Riva

Il dibattito “aperto” dell’International Symposium on Marxian Theory

Introduzione

Introduzione

L’International Symposium on Marxian Theory (ISMT) è un gruppo di ricerca nato da un’idea di Fred Moseley, economista del Mount Holyoke College (USA). Verso la fine degli anni Ottanta, poco soddisfatto degli esiti della ricerca su Marx, Moseley decise di dare vita a un convegno al quale invitò alcuni economisti e filosofi studiosi dell’opera di Marx, con l’obiettivo di dar vita ad un progetto teorico che sviluppasse produttivamente i temi specificamente marxiani in un’ottica alternativa rispetto a quella egemone nei paesi anglosassoni nonché di mettere in comunicazione due categorie – filosofi ed economisti – che, pur occupandosi dello stesso soggetto, raramente avevano modo di dialogare. Il gruppo era inizialmente formato da quattro professori di filosofia (Chris Arthur, Paul Mattick jr., Patrick Murray e Tony Smith) e da quattro professori di economia (Martha Campbell, Guglielmo Carchedi, Fred Moseley e Geert Reuten). In seguito al primo convegno, il gruppo ha continuato ad incontrarsi con cadenza annuale. Nel corso degli anni Guglielmo Carchedi e Paul Mattick jr. lo hanno lasciato e sono stati sostituiti da Riccardo Bellofiore e Roberto Fineschi. Ne ha fatto parte per alcuni anni anche Nicola Taylor e vi si è aggiunto recentemente Andrew Brown.

L’attività di ricerca dell’ISMT ha mostrato la propria fecondità scientifica attraverso una serie di volumi collettanei1 in cui ha trovato realizzazione il continuo dialogo intellettuale che i membri hanno sviluppato tra loro e con la comunità scientifica.

Una considerazione preliminare è necessaria. Diversi membri dell’ISMT hanno prestato molta attenzione alla stratificazione del testo marxiano.

- Details

- Hits: 1675

Classe, lotta di classe e determinismo storico

di Michael Heinrich

Estratto dal libro di Michael Heinrich, "Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung" [Critica dell'economia politica. Un'introduzione], capitolo 10.3. Il capitolo 10, di cui questo estratto costituisce l'ultima parte, ha come titolo "Il Feticismo delle relazioni borghesi"

Quali che siano le critiche che possono essere fatte a Michael Heinrich - il suo "circolazionismo", la sua cecità relativa alla teoria della crisi, il suo sostegno a Die Linke, ecc.; e rispetto a tutto questo si può fare riferimento a Kurz, Lohoff, Backhaus, Reichelt per quelli e per quello che ci interessa -, Heinrich sviluppa però una marxologia assai spesso antagonista rispetto al marxismo tradizionale, argomentando assai bene alcuni punti, come quelli che, per esempio, riguardano la questione ed il significato delle classi e della lotta di classe nella critica marxiana della maturità (la quale non ha niente a che vedere con le elucubrazioni del Manifesto del Partito comunista), viste, rispettivamente, come rapporto derivato dalle categorie di base capitalistiche, e come lotta immanente al capitalismo non necessariamente rivoluzionaria, come invece pretendono molti marxisti (insieme a tutta la teoria proletaria della rivoluzione), i quali immergono il loro soggetto - il Proletariato - nella metafisica del soggetto rivoluzionario. L'analisi di classe, senza la mediazione di una critica categoriale, diventa immediatamente - a causa del suo sociologismo - una delle forme dell'anticapitalismo tronco, ed insieme a questo solo un travestimento della ricca critica marxiana dell'economia politica della maturità (al quale, di per sé, non è a sua volta neanche esente da contraddizioni, cecità ed aporie). Nel testo che segue, vengono affrontati quelli che sono alcuni punti importanti, e almeno qui la cosa viene svolta a partire da una certa congruenza con le correnti critiche del valore e critiche della dissociazione-valore. Questo estratto, inedito, è stato tradotto in francese da un compagno, prendendolo dal libro di Michael Heinrich, "Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung". (dalla pagina facebook di Palim Psao)

Quali che siano le critiche che possono essere fatte a Michael Heinrich - il suo "circolazionismo", la sua cecità relativa alla teoria della crisi, il suo sostegno a Die Linke, ecc.; e rispetto a tutto questo si può fare riferimento a Kurz, Lohoff, Backhaus, Reichelt per quelli e per quello che ci interessa -, Heinrich sviluppa però una marxologia assai spesso antagonista rispetto al marxismo tradizionale, argomentando assai bene alcuni punti, come quelli che, per esempio, riguardano la questione ed il significato delle classi e della lotta di classe nella critica marxiana della maturità (la quale non ha niente a che vedere con le elucubrazioni del Manifesto del Partito comunista), viste, rispettivamente, come rapporto derivato dalle categorie di base capitalistiche, e come lotta immanente al capitalismo non necessariamente rivoluzionaria, come invece pretendono molti marxisti (insieme a tutta la teoria proletaria della rivoluzione), i quali immergono il loro soggetto - il Proletariato - nella metafisica del soggetto rivoluzionario. L'analisi di classe, senza la mediazione di una critica categoriale, diventa immediatamente - a causa del suo sociologismo - una delle forme dell'anticapitalismo tronco, ed insieme a questo solo un travestimento della ricca critica marxiana dell'economia politica della maturità (al quale, di per sé, non è a sua volta neanche esente da contraddizioni, cecità ed aporie). Nel testo che segue, vengono affrontati quelli che sono alcuni punti importanti, e almeno qui la cosa viene svolta a partire da una certa congruenza con le correnti critiche del valore e critiche della dissociazione-valore. Questo estratto, inedito, è stato tradotto in francese da un compagno, prendendolo dal libro di Michael Heinrich, "Kritik der politischen Ökonomie. Eine Einführung". (dalla pagina facebook di Palim Psao)

* * * *

Molte correnti del marxismo tradizionale hanno compreso l'analisi di Marx come se fosse innanzitutto un'analisi di classe e della lotta tra borghesia e proletariato.

- Details

- Hits: 2360

Omaggio a Walter Benjamin, “Il capitalismo come religione”

di Alessandro Visalli

Il 26 settembre 1940, Walter Benjamin che aveva compiuto da poco i suoi quarantotto anni, si uccise alla frontiera spagnola per il timore di cadere, lui ebreo, nelle mani della polizia politica nazista. La Francia era caduta e il filosofo tedesco, come molti altri, cercava di riparare negli Stati Uniti. Theodor W. Adorno e Max Horkheimer vi riuscirono, ma lui, che degli amici e colleghi francofortesi era il più anziano, se pur di poco, no.

Il 26 settembre 1940, Walter Benjamin che aveva compiuto da poco i suoi quarantotto anni, si uccise alla frontiera spagnola per il timore di cadere, lui ebreo, nelle mani della polizia politica nazista. La Francia era caduta e il filosofo tedesco, come molti altri, cercava di riparare negli Stati Uniti. Theodor W. Adorno e Max Horkheimer vi riuscirono, ma lui, che degli amici e colleghi francofortesi era il più anziano, se pur di poco, no.

Il frammento[1] di cui vorremmo per lo più parlare è del 1921, ed è forse parte di un progetto più ampio di “politica” che venti anni dopo non ha ancora compiuto e la morte impedirà. Anche gli anni nei quali è scritto sono anni tragici e violenti (alla violenza sono intestati alcuni altri frammenti dell’opera mai nata), la Prima guerra mondiale, questo conflitto senza precedenti che ha frantumato il senso dell’Europa, è terminata solo da pochissimi anni, ma anche i tre brevi anni di pace sono stati, per chi vive in Germania una continua tragedia. Dal 1918 al 1919 fu in corso una continua guerra civile a bassa intensità tra le forze che si contendevano il potere: le destre che poi troveranno sbocco nel nazismo, le sinistre divise sull’onda dell’esempio della rivoluzione russa. Dal 1919 è attiva la Repubblica di Weimar, che fatica a stabilizzarsi. Nel 1921 vengono costituite le Sturmabteilung (SA).

Ma non c’è solo il tempo, in questo scritto. C’è anche la dinamica del pensiero, nell’inseguirsi dei testi e delle controversie. Si tratta di un tema che, infatti, è molto presente nella riflessione critica sul capitalismo. Nel 1904 Max Weber aveva scritto “L’Etica protestante e lo spirito del capitalismo”[2], nel 1902 Werner Sombart aveva pubblicato “Il capitalismo moderno”[3], nel quale il termine stesso è presentato.

- Details

- Hits: 2090

Dieci tesi su Walter Benjamin

di Michael Löwy

Ottant'anni fa moriva il pensatore tedesco che ha cercato di liberare il marxismo dall'influenza dell'ideologia del progresso e dalla visione lineare del tempo storico, concependo la rivoluzione come un freno d'emergenza

Com’è noto, Walter Benjamin è morto il 26 settembre del 1940, ottant’anni fa, a Portbou, dopo un tentativo di fuga dalla Francia di Vichy verso la Spagna. Dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale nell’estate del 1939 Benjamin viene internato in un campo, come migliaia di altri rifugiati tedeschi ebrei e/o antifascisti, in quanto «cittadino di un paese nemico». È uno dei capitoli più infami della storia già non molto gloriosa della Terza Repubblica francese. Benjamin viene poi liberato grazie all’intervento di scrittori e intellettuali francesi, e cerca di «scomparire» a Marsiglia, ma l’armistizio e l’istituzione della repubblica di Vichy lo fanno sentire improvvisamente in trappola: una dopo l’altra cominciano le retate di «stranieri indesiderati» e la Gestapo si aggira ovunque, usando il nome eufemistico di «Commissione dell’armistizio». È a questo punto che bussa alla porta di Benjamin Lisa Fittko, una rifugiata tedesca (ebrea) antifascista, che stava organizzando una fuga verso la Spagna per i soggetti più a rischio. Il piano è passare dalla cosiddetta Route Lister, un sentiero accidentato che attraversa i Pirenei fino a Portbou. Aiutato da Fittko, tra tante difficoltà causate dal suo stato di salute, Benjamin alla fine raggiunge il paesino spagnolo oltreconfine. Poco dopo viene arrestato a Portbou dalla polizia franchista, che, con il pretesto dell’assenza di visto d’uscita francese, lo consegna ai gendarmi di Vichy, ovvero alla Gestapo. Così Benjamin decide di suicidarsi.

Com’è noto, Walter Benjamin è morto il 26 settembre del 1940, ottant’anni fa, a Portbou, dopo un tentativo di fuga dalla Francia di Vichy verso la Spagna. Dopo lo scoppio della Seconda guerra mondiale nell’estate del 1939 Benjamin viene internato in un campo, come migliaia di altri rifugiati tedeschi ebrei e/o antifascisti, in quanto «cittadino di un paese nemico». È uno dei capitoli più infami della storia già non molto gloriosa della Terza Repubblica francese. Benjamin viene poi liberato grazie all’intervento di scrittori e intellettuali francesi, e cerca di «scomparire» a Marsiglia, ma l’armistizio e l’istituzione della repubblica di Vichy lo fanno sentire improvvisamente in trappola: una dopo l’altra cominciano le retate di «stranieri indesiderati» e la Gestapo si aggira ovunque, usando il nome eufemistico di «Commissione dell’armistizio». È a questo punto che bussa alla porta di Benjamin Lisa Fittko, una rifugiata tedesca (ebrea) antifascista, che stava organizzando una fuga verso la Spagna per i soggetti più a rischio. Il piano è passare dalla cosiddetta Route Lister, un sentiero accidentato che attraversa i Pirenei fino a Portbou. Aiutato da Fittko, tra tante difficoltà causate dal suo stato di salute, Benjamin alla fine raggiunge il paesino spagnolo oltreconfine. Poco dopo viene arrestato a Portbou dalla polizia franchista, che, con il pretesto dell’assenza di visto d’uscita francese, lo consegna ai gendarmi di Vichy, ovvero alla Gestapo. Così Benjamin decide di suicidarsi.

Il mondo attraversa la «mezzanotte del secolo»: il Terzo Reich di Hitler aveva occupato mezza Europa con la complicità dell’Unione Sovietica stalinista. In questo contesto, per quanto dettato dalla disperazione, l’estremo gesto di Benjamin è un atto di protesta e di resistenza antifascista. Nelle brevi tesi che seguono proporrò alcune note sul contributo di Walter Benjamin alla teoria critica marxista.

- Details

- Hits: 2522

Rossana

di Alisa del Re

Era una comunista. Ha attraversato il secolo scorso ma non si è persa nulla dei primi venti anni del ventesimo. L’anno passato, in aprile, scrisse su sessualità e filiazione, partendo da sé per affrontare temi difficili e complicati di dibattito nel femminismo. “Partendo da sé” come aveva appreso dal femminismo degli anni ’70.

Era una comunista. Ha attraversato il secolo scorso ma non si è persa nulla dei primi venti anni del ventesimo. L’anno passato, in aprile, scrisse su sessualità e filiazione, partendo da sé per affrontare temi difficili e complicati di dibattito nel femminismo. “Partendo da sé” come aveva appreso dal femminismo degli anni ’70.

“Dunque sono sicuramente una donna, e un po’ qualunque, come milioni di altre donne da quando esistono le civiltà greca, romana e giudaica, che sono le principali dalle quali una donna qualunque europea soprattutto deriva.

Di particolare c’è che ho sempre avuto una vera passione politica; in suo nome ho dato vita al “manifesto”, gruppo politico italiano, poi anche quotidiano autofinanziato assieme – fra altri – a Lucio Magri, a Luigi Pintor e Luciana Castellina, che esce ancora oggi. Posso aggiungere che sono una marxista ortodossa, adepta a suo tempo anche di quel marxismo-leninismo, che giustamente si accusa di essere “volgare”, ma che mi ha aiutato anch’esso a capire com’era fatto il mondo e a diventare comunista: lo sono rimasta, non sono dunque di formazione condivisa dai più né in onda con il tempo.” […]

“Quanto al marxismo è una scelta personale e non pretende di essere condivisa: serve a spiegare perché ho esitato un attimo a definirmi “femminista” anche se credo di esserlo: non c’è battaglia delle donne che io non condivida, talvolta con qualche riserva; non ne ho, penso, nei confronti del testo fatto circolare ora da “Non una di meno”, che forse avrei scritto in modo a momenti diverso, come mi permetto di dire oggi.”[1]

Così si presentava Rossana l’anno scorso, battagliera, parlando di sé come se pochi e poche la conoscessero, con quella civetteria altera che la caratterizzava. Piangendo sulla sua morte, oggi, capisco perché la consideravo indistruttibile, perché non ho mai messo in conto che lei non ci fosse più.

- Details

- Hits: 1880

La sollevazione anti-razzista e il declino Usa

di Nicola Casale

Le mobilitazioni suscitate dall’assassinio di George Floyd proseguono, ormai, da più di tre mesi. La loro portata e durata si spiegano con l’intreccio di una serie di fattori: violenza razzista della polizia, senso di abbandono economico, sociale e politico, in particolare della comunità nera ma non solo, reso esplosivo dalla pandemia e dalla sua gestione politico-sanitaria, pressione della crisi economica con la disoccupazione crescente.

Le mobilitazioni suscitate dall’assassinio di George Floyd proseguono, ormai, da più di tre mesi. La loro portata e durata si spiegano con l’intreccio di una serie di fattori: violenza razzista della polizia, senso di abbandono economico, sociale e politico, in particolare della comunità nera ma non solo, reso esplosivo dalla pandemia e dalla sua gestione politico-sanitaria, pressione della crisi economica con la disoccupazione crescente.

Allo stesso tempo, però, sono l’espressione di qualcosa che potenzialmente trascende quei fattori, e contiene in sé i germi per svilupparsi oltre una tradizionale rivolta razziale. Non solo perché vi hanno partecipato fin da subito latinos, bianchi, nativi e persino asiatici-americani, ma, anzitutto, per il dato di partenza che tutti li unifica, ossia il fatto che il complesso della vita sociale comincia a rivelarsi inaccettabile per l’insieme degli sfruttati. La sollevazione, infatti, prende spunto dalla brutalità della polizia (contro tutti e non solo i neri), ma questa è solo la punta di un iceberg di oppressione e brutalità che si vive sul lavoro, nella vita sociale, nella ricerca di assistenza sanitaria, nell’accesso alla ricchezza, nella forte divaricazione dei rapporti sociali tra chi è ricco e chi no, e, in ultima istanza, in una società divenuta l’arena di uno scontro competitivo permanente, e che negli Usa si esplica con caratteri, appunto, particolarmente brutali. Una sollevazione dal contenuto non immediatamente economico, non perché eluda i problemi su questo piano ma perché li riassume e li comprende nel rifiuto della brutalità, a partire da quella istituzionale, ufficialmente diretta a proteggere individui e comunità ma praticamente rivelatasi strumento di oppressione e di dominio.

- Details

- Hits: 3539

Il denaro nel Capitale

di Roberto Fineschi

Trascrizione leggermente rivista dell’intervento tenutosi il giorno 11 gennaio 2018 all’interno del 4° ciclo (2017-2018) - L’anima nell'era della tecnica. Denaro. Natura, storia, religione? Ciclo di incontri su autori e temi della filosofia contemporanea organizzati dal Liceo Da Vinci di Casalecchio, dal Liceo Marco Minghetti di Bologna, con il sostegno e la collaborazione della Casa della Conoscenza e dal Comune di Casalecchio. Video. Sbobinatura e trascrizione di Rosalba Scinardo Ratto

Prima di tutto vorrei spendere due parole su Karl Marx, che voi sicuramente conoscerete, perché so che i vostri docenti vi hanno preparato per queste lezioni e anche perché fino a qualche anno fa era un autore molto popolare. Non c’era bisogno che i docenti lo introducessero, perché era conosciuto di per sé, perché al di là della sua teoria economica e sociale era un autore che aveva un forte impatto politico e, come saprete certamente, era addirittura l’autore di riferimento dell’ideologia di una parte del mondo, dell’Unione Sovietica, dei cosiddetti paesi oltrecortina, la cui visione politica e istituzionale si rifaceva a quest’autore.

Prima di tutto vorrei spendere due parole su Karl Marx, che voi sicuramente conoscerete, perché so che i vostri docenti vi hanno preparato per queste lezioni e anche perché fino a qualche anno fa era un autore molto popolare. Non c’era bisogno che i docenti lo introducessero, perché era conosciuto di per sé, perché al di là della sua teoria economica e sociale era un autore che aveva un forte impatto politico e, come saprete certamente, era addirittura l’autore di riferimento dell’ideologia di una parte del mondo, dell’Unione Sovietica, dei cosiddetti paesi oltrecortina, la cui visione politica e istituzionale si rifaceva a quest’autore.

Il venir meno di questa esperienza storico-politica, con la caduta del muro di Berlino e con la fine dell’Unione Sovietica ha reso meno popolare automaticamente anche l’autore a cui questi paesi si riferivano e quindi è un po’ sparito. Per un certo periodo è addirittura più che sparito, c’è stata una damnatio memoriae, non se ne poteva parlare perché il crollo del socialismo reale appariva come l'evidenza che aveva sbagliato tutto: se il socialismo reale era la verifica della bontà delle sue teorie, il crollo del Socialismo reale automaticamente sembrava la verifica del contrario.

Adesso, a distanza di un po’ di anni, è rinato l’interesse verso quest’autore perché finalmente si è presa la giusta direzione, cioè si è iniziato a distinguere tra quello che Marx ha detto, scritto e teorizzato da una parte e dall’altra le esperienze politiche, non solo del Socialismo reale ma anche in altri paesi, che a lui si sono ispirate. Senza dire che le due cose sono identiche, ma distinguendo i piani si può ancora vedere che cosa ha da dire Marx all’oggi per la comprensione del mondo reale, al di là delle esperienze storiche del passato.

- Details

- Hits: 1693

Ancora con queste favole sul Recovery Fund?

di Dante Barontini

Messe da parte le elezioni regionali, metabolizzato il referendum taglia-rappresentanza, con un gigantesco sospiro di sollievo dei complici di governo (ed anche dell’opposizione fascioleghista), il chiacchiericcio politico è tornato sui vecchi tormentoni: cosa fare col Recovery Fund e prendere una decisione definitiva sull’utilizzo del Mes.

Messe da parte le elezioni regionali, metabolizzato il referendum taglia-rappresentanza, con un gigantesco sospiro di sollievo dei complici di governo (ed anche dell’opposizione fascioleghista), il chiacchiericcio politico è tornato sui vecchi tormentoni: cosa fare col Recovery Fund e prendere una decisione definitiva sull’utilizzo del Mes.

Il copione non è cambiato: la narrazione ufficiale parla di una vagonata di miliardi che “stanno per arrivare dall’Europa” e tutti i battibecchi vertono sul che farci.

I nostri lettori abituali dovrebbero ormai sapere che le cose non stanno affatto così, ma repetita juvant, anche perché se il chiacchiericcio resta fermo su questo tema non è che si possa far finta che tutti sappiano e abbiano capito. Anche perché la materia è tecnicamente ostica (non a caso) e anche i nostri sforzi di “divulgazione” non sempre risultano di facile lettura.

Ci aiutiamo, questa volta, con un tombale editoriale di Teleborsa, a firma dell’implacabile Guido Salerno Aletta, dal titolo A Bruxelles piace il passo dell’Oca.

Parte subito col piede sull’acceleratore:

“Con il Recovery Fund si prepara un nuovo manicomio burocratico che ci farà impazzire. E’ più di una camicia di forza, un vero e proprio letto di contenzione. Il calcolo astruso dell’output gap o del NAWRU, previsti per rientrare nei parametri del Fiscal Compact, era solo un gioco da ragazzi.”

Due spiegazioni ci vogliono, con le sigle oscure. L’output gap è un criterio di valutazione della capacità di produrre ricchiezza di un Paese, adottato dall’Unione Europea come uno dei tanti “parametri divini”. Anche se si base su un’unità di misura arbitraria. L’output reale di un Paese (il suo Pil effettivamente prodotto) viene messo a confronto con quello “potenziale”, e la differenza (gap) che ne risulta viene considerata positivamente (se è bassa) o negativamente (se è alta)-

- Details

- Hits: 1427

Un commento a Nancy Fraser

di Laura Pennacchi

Sul volume “Cosa vuol dire socialismo nel XXI secolo?” (Castelvecchi, 2020)

Condivido largamente la riproposizione che Nancy Fraser fa del “socialismo” per il XXI secolo basata su una “prospettiva allargata” con cui guardare tanto al capitalismo quanto al socialismo, lavorando sulla loro intrinseca multidimensionalità e pertanto ridimensionando visioni “ristrette”, sostanzialmente economiciste e deterministe. L’allargamento della visione del capitalismo compiuta da Fraser, fino a concepirlo come “ordine sociale istituzionalizzato”, comprende la critica dell’idea di meccanismi automatici che presiederebbero al suo funzionamento da cui scaturirebbe la tendenza naturale al “crollo” (prendendo invece pienamente atto della incredibile capacità di adattamento e di metamorfosi che il capitalismo storicamente ha manifestato), la presa di distanza dalla presupposizione di una linearità tra “crisi capitalistica” e conflitto sociale emancipante (linearità smentita tante volte dai fatti, che non di rado hanno portato ad esiti regressivi e pericolosi per la democrazia), la denunzia dell’errore di attribuire il primato alla sfera economica (e dunque alla produzione e alla lotta di classe) attribuendo un valore non primario alla storia, alla cultura, alla geografia, alla politica, all’ecologia, alle istituzioni, così sottovalutando come “contraddizioni secondarie” la distruzione ambientale, il razzismo, il sessismo, l’imperialismo, la divisione tra “economico” e “politico” (che in realtà spesso copre l’assoggettamento del “politico” e del “pubblico” – a cui Fraser attribuisce una grande importanza all’“economico”).

Condivido largamente la riproposizione che Nancy Fraser fa del “socialismo” per il XXI secolo basata su una “prospettiva allargata” con cui guardare tanto al capitalismo quanto al socialismo, lavorando sulla loro intrinseca multidimensionalità e pertanto ridimensionando visioni “ristrette”, sostanzialmente economiciste e deterministe. L’allargamento della visione del capitalismo compiuta da Fraser, fino a concepirlo come “ordine sociale istituzionalizzato”, comprende la critica dell’idea di meccanismi automatici che presiederebbero al suo funzionamento da cui scaturirebbe la tendenza naturale al “crollo” (prendendo invece pienamente atto della incredibile capacità di adattamento e di metamorfosi che il capitalismo storicamente ha manifestato), la presa di distanza dalla presupposizione di una linearità tra “crisi capitalistica” e conflitto sociale emancipante (linearità smentita tante volte dai fatti, che non di rado hanno portato ad esiti regressivi e pericolosi per la democrazia), la denunzia dell’errore di attribuire il primato alla sfera economica (e dunque alla produzione e alla lotta di classe) attribuendo un valore non primario alla storia, alla cultura, alla geografia, alla politica, all’ecologia, alle istituzioni, così sottovalutando come “contraddizioni secondarie” la distruzione ambientale, il razzismo, il sessismo, l’imperialismo, la divisione tra “economico” e “politico” (che in realtà spesso copre l’assoggettamento del “politico” e del “pubblico” – a cui Fraser attribuisce una grande importanza all’“economico”).

- Details

- Hits: 1165

L’economia moderna come teologia

di Bollettino Culturale

In tanti anni gli storici del pensiero economico, ad eccezione di Lunghini, si sono limitati a sottolineare gli errori di Gramsci in ambito economico e la sua sostanziale inutilità per questa disciplina.

In tanti anni gli storici del pensiero economico, ad eccezione di Lunghini, si sono limitati a sottolineare gli errori di Gramsci in ambito economico e la sua sostanziale inutilità per questa disciplina.

Tuttavia, in tempi più recenti questa tendenza si è invertita: anche grazie alla pubblicazione dei manoscritti inediti di Piero Sraffa, si è approfondito lo studio della critica gramsciana dell'economia.

In particolare, come la critica sugli aspetti filosofici, la questione dell'ideologia in Gramsci ci fornisce anche alcuni elementi per mettere in discussione le trasformazioni teoriche della scienza economica.

In termini generali, per Gramsci il capitalismo è il primo modo di produzione caratterizzato dalla netta separazione tra sfera politica ed economica. Dalla celebre rappresentazione del Tableau Économique, l'attività economica diventa fine a se stessa. Questa separazione dà origine all'economia come disciplina scientifica, data la necessità di avere una scienza del capitalismo.

Fin dall'inizio, quindi, l'economia si caratterizza per il suo tentativo di imitare le scienze naturali, adottando un metodo astratto (il metodo del "presupposto che", nelle parole di Gramsci) e la logica deduttiva.

Per Gramsci, David Ricardo è il vero padre dell'economia e, attraverso la critica di Marx all'economia politica, la sua filosofia della prassi ha una certa relazione con essa. Sorprendentemente, secondo Gramsci, l'influenza ricardiana non è dovuta tanto agli sviluppi della teoria del valore ma al suo approccio astratto, per Gramsci: "il metodo 'dato che' della premessa, che segue una certa conseguenza sembra che sia da identificare come uno dei punti di partenza (degli stimoli intellettuali) delle esperienze filosofiche della filosofia della prassi ”.

- Details

- Hits: 1511

La storia è una severa maestra

di Roberto Artoni

Un sintetico viaggio nell’ultimo secolo della politica economica italiana, iniziato brillantemente da Giolitti e Nitti e concluso con l’adesione alle politiche neoliberiste, che dopo quasi trent’anni di applicazione mostrano tutta la loro disastrosa inadeguatezza, aggravata dalle incongruenze della costruzione europea. E’ ormai ora di prenderne atto, sia nel nostro paese che nella Ue

Può essere utile rileggere la storia economica italiana in termini delle teorie che hanno guidato le scelte concretamente effettuate dalle autorità di politica economica. Se si vuole, si tratta di elaborare il noto passaggio della Teoria Generale in cui Keynes afferma che “Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist”. In questa sede i “practical men” sono i responsabili delle scelte e dell’attuazione degli interventi nella sfera economica e sociale. Gli economisti sono gli ispiratori del ceto politico e amministrativo; non sono necessariamente defunti, ma possono essere perfettamente attivi.

Può essere utile rileggere la storia economica italiana in termini delle teorie che hanno guidato le scelte concretamente effettuate dalle autorità di politica economica. Se si vuole, si tratta di elaborare il noto passaggio della Teoria Generale in cui Keynes afferma che “Practical men who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist”. In questa sede i “practical men” sono i responsabili delle scelte e dell’attuazione degli interventi nella sfera economica e sociale. Gli economisti sono gli ispiratori del ceto politico e amministrativo; non sono necessariamente defunti, ma possono essere perfettamente attivi.

Nitti e il periodo giolittiano

Conviene partire dal primo decennio del secolo scorso per l’influenza che gli indirizzi seguiti in quegli anni ebbero nei decenni successivi. Ispiratore dell’impostazione di politica economica in numerosi scritti e responsabile dell’attuazione per gli incarichi ministeriali via via ricoperti fu Francesco Saverio Nitti. Alla base della sua visione sta l’enunciazione di tre principi essenziali per il buon funzionamento di una società moderna: responsabilità sociale, giustizia sociale e arbitrato sociale, di cui vedremo poi i contenuti nella descrizione di Einaudi. Questi principi si contrapponevano drasticamente ai caratteri di una società ispirata a criteri liberisti che per Nitti si riassumevano nella responsabilità puramente individuale non integrata da meccanismi di protezione sociale, nella concorrenza sfrenata e nella lotta fra individui e classi sociali [Artoni, R., Nitti in “il contributo italiano alla storia del Pensiero, Treccani, 2012].

- Details

- Hits: 1553

Pandemia e microbiologia del potere

di Borne

Un articolo su governo e pandemia

Governo

Governo

Un evento imprevisto, imprevedibile e per di più continuato, come una pandemia, espone allo stesso tempo i limiti e la parte più essenziale dell'arte di governo: la (in)capacità di far aderire il corso degli eventi a un racconto compatibile con l'insieme degli apparati di potere; nel caso degli Stati moderni, quindi, fare in modo che gli aspetti spettacolari-economici che regolano le vite, continuino ad avere senso.

Partiamo con una verità controintuitiva: da quando il virus è tra noi, nessuna particolare facoltà decisionale unitaria ha operato dall'alto, hanno funzionato (e spesso non funzionato) centri di raccolta dati, ospedali, protezione civile e croce rossa, reti di connessione internet, giornali, aziende a cui collegarsi da remoto, sistemi di trasporti merci, attività in delivery, divulgatori mediatici e sistemi di monitoraggio. Questi dispositivi hanno una propria logica, un proprio modus operandi e una maniera codificata di rispondere alle emergenze. Allo stesso tempo la loro coerenza, la coordinazione dei vari dispositivi, sono state garantite da una narrazione tecnica, centralizzata in una o più figure di governo.

I Governi propriamente detti – cioè quegli organi incaricati di rappresentare la decisionalità di Stato – hanno dovuto considerare i vincoli strutturali diversi da stato a stato, da regione a regione, con lo scopo di evitare che la situazione imprevista spezzasse l'adesione popolare alla governamentalità.

Di fronte alle carenze intrinseche degli apparati sanitari, era necessario descrivere le lacune come errori contingenti, come eccezioni, e quindi comunicare una situazione mantenuta (o tornata) sotto controllo.

- Details

- Hits: 1566

Della dolce vita, l’incerta sorte

di Gianfranco Marelli

Raffaele Alberto Ventura, Radical choc. Ascesa e caduta dei competenti, Einaudi, Torino 2020, pp. 236, euro 14,00

Forse perché il Senso, la Causa, il Fondamento, l’Ordine, l’Origine in grado di comprendere e spiegare il diffondersi della pandemia da Covid-19 ci si aspettava fossero gli ‘esperti’ a comunicarlo; gli stessi esperti utilizzati come paravento dai politici per giustificare provvedimenti eccezionali tali da imbrigliare le normative procedurali di una democrazia, da intravvedervi il compiersi di una dittatura invisibile che sorregge un’apparente libertà di scelta: la democratura. Tant’è che il rimedio contro il terrore provocato dall’imprevedibilità del virus a non pochi è sembrato peggiore del male da curare, soprattutto perché chi avrebbe dovuto capirci qualcosa stentava a farlo, dimostrando di non saper utilizzare al meglio la propria competenza così da generare maggiore insicurezza, al punto da suscitare più dubbi che certezze sul come comportarsi, su cosa e a chi credere.

Page 217 of 612