Il paradigma neoclassico e le risposte del costituzionalismo democratico-sociale

di Paolo Piluso e Pasquale Noschese

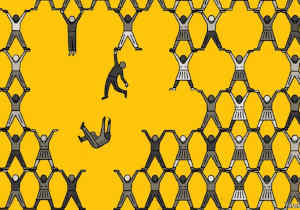

Questa è la storia di idee semplici con percorsi complessi. In particolare, si vuole qui riesumare le problematiche e le contraddizioni storiche e pratiche che una certa macroarea culturale, quella neoclassica-liberale, ha gettato o tentato di gettare in un colpevole oblio tramite un lavoro prettamente teorico, concettuale. Il nostro tempo e le lezioni del passato ci richiamano ad una liberazione culturale che consista nell’individuare il problema laddove viene indicata la soluzione, la contraddittorietà laddove viene indicata la linearità, il conflitto laddove viene indicata la pacificazione.

Questa è la storia di idee semplici con percorsi complessi. In particolare, si vuole qui riesumare le problematiche e le contraddizioni storiche e pratiche che una certa macroarea culturale, quella neoclassica-liberale, ha gettato o tentato di gettare in un colpevole oblio tramite un lavoro prettamente teorico, concettuale. Il nostro tempo e le lezioni del passato ci richiamano ad una liberazione culturale che consista nell’individuare il problema laddove viene indicata la soluzione, la contraddittorietà laddove viene indicata la linearità, il conflitto laddove viene indicata la pacificazione.

Come accennato, obiettivo polemico del presente scritto è il pensiero neoclassico, in particolare i suoi più fondamentali, sotterranei presupposti, quei concetti generalissimi che non appartengono in senso stretto alla disciplina di cui sono fondamento, in quanto ne sono, piuttosto, la condizione di esistenza. Ernesto Screpanti e Stefano Zamagni forniscono, nel loro “Profilo di storia del pensiero economico”, una brillante esposizione dei suddetti presupposti: “Una quarta caratteristica distintiva dell’approccio neoclassico riguarda i soggetti economici. Se devono essere soggetti capaci di effettuare scelte razionali in vista della massimizzazione di un obiettivo individuale, quale l’utilità o il profitto, devono essere degli individui [corsivo nostro] […] Così scompaiono dalla scena i soggetti collettivi, le classi sociali, i corpi “politici”, che invece i mercantilisti, i fisiocratici, i classici e Marx avevano posto al centro dei loro sistemi teorici. È con il pensiero neoclassico che il principio dell’individualismo metodologico entrerà definitivamente nella scienza economica […] Ma insieme a questo principio si tende spesso a farne passare un altro che è un po’ meno innocente, quello di individualismo ontologico: solo gli individui sono soggetti delle azioni economiche”.

A questo principio di nostro interesse si affianca e si lega, inevitabilmente, un altro: il “definitivo raggiungimento di un obiettivo cui alcuni classici avevano aspirato […] l’astoricità delle leggi economiche. […] Ma perché ciò abbia senso è necessario espungere dal dominio di studio dell’economia le relazioni sociali. […] Mentre nei classici e in Marx l’apparato analitico è costruito con esplicito riferimento al sistema capitalistico, […] il paradigma neoclassico aspira a una completa astoricità.”[1]. Tirando le fila del discorso neoclassico, emerge la nozione, metodologica ma ricca di contenuto, della contrattazione pura, dell’incontro fra contraenti liberi e uguali (perché avulsi dalla propria condizione storica e sociale) guidati solo dalla propria volontà pura (anche la disoccupazione, nel pensiero neoclassico, è una condizione fondamentalmente volontaria). Espunta la collocazione storico-sociale, viene di fatto eliminato ogni rapporto di potere, ossia ogni squilibrio contrattuale. Questi concetti non sono isolati l’uno dall’altro: possiamo descrivere una sequenza ben precisa: l’astoricità spoglia gli individui di ogni collocazione sociale, perché i rapporti di forza sociali sono, come vedremo, un prodotto storico; l’assenza di parti sociali, con annessi rapporti di forza, garantisce la libertà degli individui; la libertà degli individui garantisce la volontarietà di ogni contratto; la volontarietà è il perno che garantisce la fine di ogni contraddizione, la de-problematizzazione di ogni rapporto sociale. In realtà, i neoclassici (ci riferiamo soprattutto a Walras) non sono i “fondatori” dell’approccio ingenuamente volontarista all’analisi sociale. Locke, capostipite del liberalismo classico, svolge la sua analisi del rapporto master-servant in termini perfettamente coerenti con quanto ora detto per il paradigma neoclassico. Nel paragrafo 85 del Secondo Trattato sul Governo non solo “legittima” la figura del dipendente salariato, ma lo fa in un modo ben preciso, per cui “la relazione contrattuale appare tutt’altro che fondata su un’ineguaglianza politica o naturale. Il salariato compare sulla scena come “libero” che si fa “servo di un altro” […] attraverso il rapporto salariale il lavoro altrui viene incluso nel lavoro del proprietario, ovvero in una nomenclatura proprietaria (par.28) e la relazione contrattuale di scambio tra liberi proprietari scioglie nel consenso [corsivo nostro] l’asimmetria della relazione materiale di potere”[2]

La decostruzione del paradigma neoclassico consiste semplicemente in una progressiva poblematizzazione dei suoi assunti, una problematizzazione che non può essere indifferente alla sequenza che abbiamo delineato poc’anzi. È opportuno dunque incominciare col chiedersi “da dove vengano fuori” il master e il servant di Locke. Si tratta qui di fare quell’ “esplicito riferimento al sistema capitalistico”, in particolare nella sua genesi storica, di cui parlava Zamagni e che i neoclassici hanno provato ad evitare. Ancora più nel particolare, si tratta di (ri)mettere in luce il processo che ha portato alla nascita del proletariato, inteso scientificamente come classe di non possidenti. Già solo parlare della genesi storica di una classe simile significa evidenziare come la condizione di non possidenti non sia naturale ma sia, piuttosto, un prodotto storico, condizione necessaria allo sviluppo del capitalismo: “l’accumulazione fu l’elemento che rese possibile il capitalismo […] [ma] perché funzioni, il capitalismo ha bisogno di qualcos’altro: ha bisogno di lavoratori. I capitalisti in erba non vano molto lontano se non ci sono persone disposte a lavorare per loro in cambio di un salario. Oggi questa è una cosa che diamo per scontata, ma c’è stato un tempo, non molto lontano, in cui la faccenda non era così semplice. Nel Medioevo, la stragrande maggioranza delle persone […] non desiderava lavorare in cambio di un salario”[3]. Ci troviamo, ovviamente, davanti all’accumulazione primitiva marxiana, che Marx definì “il processo storico di separazione dei produttori dai mezzi di produzione”[4]. Questo fenomeno è brillantemente descritto da Maurice Dobb nel suo “Problemi di storia del capitalismo”, nel quale raccoglie, oltre a variegati casi particolari, eloquenti opinioni a proposito dell’espropriazione della terra, o più generalmente a proposito dei vincoli che legavano la terra al produttore-contadino: “il buon prezzo della terra è la causa della scarsità di lavoratori salariati […] Dove la terra è molto a buon mercato e tutti sono liberi, dove chiunque lo desideri può ottenere un appezzamento di terra, non solo il lavoro è molto caro, ma è difficile ottenere lavoro combinato a qualunque prezzo”[5] .La teoria è chiara, gli atti sono noti: le classi dominanti (in Inghilterra ma anche altrove, in madrepatria e nelle colonie) iniziarono a “privatizzare le terre comuni su cui la gente faceva affidamento per sopravvivere, negando il diritto di accesso e recintando i terreni per sfruttarli commercialmente”[6] . Ancora più noti sono i risultati: solo tra il 1760 e il 1870, dunque già in epoca molto successiva all’inizio del movimento delle enclosures, 2,8 milioni di ettari furono recintati attraverso leggi[7]. Cosa più importante, già nel XVII secolo la grandezza del proletariato rurale inglese è aumentata fino al rapporto di 1,74 a 1 rispetto ai liberi proprietari contadini e agli affittuari[8]: nasceva la classe lavoratrice. Si trattava, certo, di un processo sfumato e lungo, tanto che, almeno in Europa, per un ampio periodo di questo lungo processo non possiamo parlare di un proletariato rurale completamente privo di terra quanto di un “semiproletariato di contadini poveri, le cui parcelle erano insufficienti al sostentamento familiare, e che lavorano per i più ricchi”[9]; tuttavia, il fil rouge è chiaro: la proprietà dei mezzi di produzione, a partire dalla terra, determinava la realizzazione di un nuovo legame di stretta dipendenza tra master e servant.

Il progressivo cambiamento di paradigma economico-sociale non passò inosservato nella società tardomedievale. La posizione del servant, nella quale proviamo a condensare la nascente galassia di lavoratori dipendenti, poneva delle questioni filosofiche di ogni tipo, spesso legate al problema della partecipazione politica di “braccia vendute”, di soggetti la cui effettiva autonomia era considerata quantomeno mutila. In ogni caso, è solo dopo una maggiore diffusione del rapporto di produzione capitalistico, l’alba dell’industrializzazione, la grande tradizione del pensiero illuministico, insomma dopo l’effettivo esordio della modernità, che la filosofia inizia a pensare alle masse, e dunque a porsi i problemi concreti delle stesse. In particolare, nostro interesse è individuare la problematizzazione del punto cruciale del nostro testo: la questione del contratto e del rapporto tra i contraenti. L’emergere di questa problematizzazione è un processo sviluppatosi perlopiù nel sottosuolo filosofico come logica conseguenza di una generale ri-tematizzazione del modo della filosofia post-illuminista di guardare alla società, e dunque alla storia, e dunque all’uomo. Si tratta del percorso compiuto dal pensiero socialista, moderno, che trova nel marxismo il proprio vertice teorico e che nella sua essenza è, come scrive Engels, il “diretto prodotto del riconoscimento […] dell’antagonismo di classe presente nella società odierna, tra proprietari e non proprietari, tra capitalisti e lavoratori salariati”[10]. Engels si riferisce, nel suo scritto, a Saint Simon, a Fourier e a Owen, e tuttavia possiamo di certo contare anche Proudhon. Tutti questi autori trattano problemi legati ai bisogni concreti degli individui, e tuttavia non riescono ancora a concettualizzare in maniera rigorosa, scientifica, la partizione sociale che la modernità stava consegnando all’umanità. Saint Simon, ad esempio, conferisce nella sua visione utopica un ruolo di spicco ai proprietari, collocando la conflittualità in un generico discrimine tra “inattivi” e “attivi”. Probabilmente, uno dei punti più alti è raggiunto da Proudhon, il quale non solo riconosce l’importanza cruciale della proprietà ma la colloca nel problema dello squilibrio contrattuale. Sebbene il suo interesse sia rivolto principalmente ad “attrezzare” i cittadini a resistere agli abusi dello Stato, di fatto Proudhon estrae la questione dell’uguaglianza dal significato astratto, ontologico-giuridico, nel quale l’aveva collocata l’Illuminismo, per intenderla invece come principio regolatore, come obiettivo da raggiungere in una società disuguale. La distribuzione, il livellamento della proprietà (e dunque l’abolizione del proletariato) è, per Proudhon, una questione di libertà, sia verso lo Stato che verso i grandi proprietari. Il pensiero socialista consegna a Marx una nuova problematizzazione della libertà, più avanzata rispetto alla nozione illuminista-liberale (e neoclassica), che Marx fa brillantemente propria, come dimostra nella Critica della filosofia hegeliana del diritto pubblico, dove scrive: “come i cristiani sono eguali in cielo e ineguali in terra, così i singoli membri del popolo sono eguali nel cielo del loro mondo politico e ineguali nell’esistenza terrestre della società. La trasformazione propriamente detta delle classi politiche in civili accadde nella monarchia assoluta […] Soltanto la Rivoluzione Francese condusse a termine la trasformazione delle classi politiche in sociali, ovvero fece delle differenze di classe della società civile soltanto delle differenze sociali, delle differenze della vita privata, che sono senza significato nella vita politica.”[11]. Con Marx, e dunque con l’aggiunta di una partizione scientifica della società e di una ricca filosofia della storia, di cui abbiamo visto i frutti nelle ricerche di Dobb, potremmo dire che l’ingenuità volontarista è completamente rovesciata. A dimostrarcelo basti un passo di “Per la critica dell’economia politica”: “nella produzione sociale della loro esistenza, gli uomini entrano in rapporti determinati, necessari, indipendenti dalla loro volontà, in rapporti di produzione che corrispondono a un determinato grado di sviluppo delle loro forze produttive materiali. […] Non è la coscienza degli uomini che determina il loro essere, ma è, al contrario, il loro essere sociale che determina la loro coscienza”[12]. Marx consegna ai pensatori politici del Novecento, marxisti e non, una piena problematizzazione della questione contrattuale, che è logica conseguenza del rovesciamento del paradigma astratto illuminista-liberale, in aperta opposizione alla strada che prenderanno i neoclassici. A differenza di come si potrebbe pensare, la direzione politica dell’Europa novecentesca ha assorbito pienamente il lascito di questo lungo percorso, ponendosi la domanda della parificazione contrattuale, che è la domanda sul raggiungimento dell’uguaglianza e della libertà. Le risposte sono state varie, e spesso non hanno coinciso con il programma marxiano di abolizione della proprietà privata.

Nella parte precedente dello scritto abbiamo provato ad enucleare le contraddizioni del paradigma neoclassico, facendo appello ad un percorso storico-culturale che ne mette in evidenza le aporie. In questa parte proveremo a dimostrare come la lezione di tale percorso non è rimasta inascoltata, e che anzi la sua recezione è stata cruciale per rispondere attivamente al suddetto paradigma.

Una delle più forti risposte alle aporie del discorso dei neoclassici è rappresentata storicamente dall’avvento del costituzionalismo democratico e sociale, che affonda le sue radici già nei primi decenni del Novecento per poi affermarsi diffusamente nel Secondo Dopoguerra, contribuendo a tracciare il delinearsi di una nuova forma di Stato. Tanto le atroci esperienze totalitarie nazifasciste quanto lo Stato liberale ottocentesco, ovverosia lo Stato monoclasse dei ceti “di proprietà e cultura” [Gneist] (de facto fondato sul suffragio censitario e sull’esclusivismo proprietario), vengono superati nella prospettiva del configurarsi di uno Stato “pluriclasse” (riprendendo la fortunata formula di Massimo Severo Giannini), cioè uno Stato democratico-pluralista basato sulla partecipazione democratica delle masse attraverso l’inclusione sociale. In altre parole, il costituzionalismo democratico-sociale accompagna giuridicamente la trasformazione dello Stato moderno nella direzione dello “Stato sociale di diritto”.

Non è certamente il caso di tracciare con dovizia di particolari l’evoluzione storica del costituzionalismo democratico-sociale, che fa da sfondo – dal punto di vista economico – al compromesso capitale/lavoro (il quale può dirsi sostanzialmente realizzato nei Trenta Gloriosi in virtù del regime economico internazionale di Bretton Woods). Basti qui ricordare che esso conosce più fasi di sviluppo: ad una prima affermazione alla fine degli anni ’10 del Novecento – con la Costituzione messicana del 1917, figlia della Rivoluzione che aveva abbattuto il regime autoritario di Porfirio Diaz, e con la Costituzione di Weimar del 1919[13] – segue, all’indomani della caduta dei regimi totalitari, una grande stagione costituente – nella quale si inserisce la Costituzione italiana del 1948 – , la cui lezione viene rinnovata nei Paesi dell’Europa meridionale negli anni ’70, in concomitanza con il crollo degli ultimi regimi reazionari del continente (Spagna[14], Portogallo[15], Grecia).

Per osservare in che modo si concretizzi la “via” democratico-costituzionale alla risoluzione del problema delle diseguaglianze, appare opportuno eleggere a modello per la nostra analisi la Costituzione italiana del ’48, la quale può certamente considerarsi un paradigma storico-giuridico di riferimento nella grande stagione del costituzionalismo democratico-sociale, sia per la coerenza del disegno emancipativo da essa tracciato sia per l’attrazione che essa ha esercitato sulle esperienze costituzionali successive (in particolare, su quelle iberiche) sia, infine, per la visione di “politica del diritto” che ne è alla base, frutto di un “alto” compromesso tra il mondo socialista e comunista, la cultura liberale (che in Italia aveva assunto negli anni una spiccata connotazione in senso sociale) e la dottrina sociale della Chiesa cattolica.

Il superamento del paradigma “neoclassico” può dirsi realizzato attraverso un nuovo ordine costituzionale ancorato sui seguenti fondamenti, che schematizzeremo sinteticamente per comodità di analisi.

- Dal soggetto astratto alla persona

Nel riconoscere e garantire i “diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”, l’articolo 2 della nostra Costituzione non guarda all’individuo astratto della tradizione liberale, ma alla “persona sociale”[16], cioè al soggetto nel suo concreto esserci, nella sua esistenza storica, con i suoi bisogni e le sue esigenze: l’individualismo metodologico e ontologico dell’universo liberale lascia spazio al soggetto “di carne” (Salas) calato nella concretezza della vita e della Storia. Più radicalmente, è l’individualismo proprietario dei codici civili borghesi ad essere messo in discussione, nella prospettiva dell’affermarsi di una nuova concezione del soggetto di diritto, che non sia avulso dalla struttura sociale e dalla dimensione storica in cui è collocato e che non celi le differenze dietro le maschere dell’artificio giuridico. Per dirla con le parole di Stefano Rodotà, l’avvento della Costituzione repubblicana segna il passaggio

- “dal soggetto come mero centro di imputazione di situazioni giuridiche alla persona come via per il recupero integrale dell’individualità e per l’identificazione di valori fondativi del sistema;

- da una nozione che predicava indifferenza, più che neutralità, a una che si fa tramite dei dati di realtà;

- da un concetto fissato una volta per tutte ad una struttura giuridica che accompagna lo sviluppo della personalità;

- da una situazione di separazione ad una condivisione;

- da una fondazione metafisica a una realistica”[17].

Autentico motore di questo passaggio è il riconoscimento della dignità della persona umana, attributo intrinseco ed indefettibile di ciascuno e “presupposto assiologico dei diritti fondamentali”[18]: orbene, la dignità non è ovviamente intesa in senso astratto, ma appunto nel suo atteggiarsi in senso relazionale, “sociale” (d’altronde, a parlare di “pari dignità sociale” è l’articolo 3 della Costituzione). Ecco, quindi, che la dignità appare un universale particolare[19], riconosciuta a tutti indistintamente e a ciascuno, all’uomo nel suo essere-uomo e nel suo concreto esser-ci, all’uomo in quanto tale – che mai può essere degradato a mera “res”, come avverte Gunther Durig nel commentare l’articolo 1 della Grundgesetz tedesca[20] – e alla persona nella sua esistenza specifica. Riprendendo ancora Rodotà, la “dignità non è indeterminata, ma trova nella persona il luogo della sua determinazione, tuttavia non per custodire un’essenza, bensì per mettere ciascuno nella condizione di determinare liberamente il proprio progetto di vita”[21].

2. Dall’eguaglianza formale all’eguaglianza sostanziale

La “pari dignità sociale” di cui si è appena parlato presuppone l’eguaglianza e se ne nutre, ed anzi può vivere concretamente soltanto nell’eguaglianza, nella sua duplice veste formale – e qui rivive la tradizione giusnaturalistica, con il suo soggetto di diritto unitariamente inteso, che non ammette discriminazioni in base ad elementi di “fatto” – e sostanziale (la rimozione degli ostacoli di ordine economico e sociale, ergo la libertà dal bisogno, è il motore per il pieno sviluppo della persona umana e per l’effettivo godimento di quei diritti fondamentali di cui la dignità è presupposto). L’eguaglianza formale, consacrata normativamente nel primo comma dell’articolo 3, non è affatto accantonata: non si può certamente obliare la sua valenza storicamente rivoluzionaria nel prospettare una visione del soggetto di diritto libero dalle pieghe (e dalle piaghe) di una società gerarchica di origine pre-moderna in cui il singolo valeva anzitutto come parte di un “ceto”. Ma il Costituente ben coglie i limiti della mera attestazione di principio dell’eguaglianza formale, ben conscio che – come ebbe a dire Marx in un celebre passo prima richiamato – “come i cristiani sono eguali in cielo e ineguali in terra, così i singoli membri del popolo sono eguali nel cielo del loro mondo politico e ineguali nell’esistenza terrestre della società”. Ecco, allora, che il secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione designa il principio di eguaglianza sostanziale, legandolo al perseguimento delle due finalità ultime cui è orientato l’intero programma costituzionale: il “pieno sviluppo della persona umana”, ben tenendo a mente l’anteriorità dell’uomo rispetto allo Stato, e l’ “effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese”, nell’ottica di dare corpo alla stessa sovranità popolare. Di qui il collegamento strutturale intrinseco tra gli articoli 1 e 3: non vi può essere repubblica democratica senza eguaglianza politica, ma non può esservi un’effettiva eguaglianza politica (atteso che essa è una finzione giuridica connessa all’idea stessa di cittadinanza) senza alcune pre-condizioni sociali di libertà concreta, che si realizzano attraverso l’eguaglianza sostanziale.

3. Da un’idea “statica” ad un’idea “dinamica” di libertà

La libertà cessa di essere un dato meramente astratto. Cosa si vuol dire con questa affermazione? Che la libertà non è, autenticamente, un presupposto, ma un punto di arrivo. Non un assunto assiomatico, ma l’oggetto di una tensione, di una realizzazione continua, di un’acquisizione perenne. La libertà, dunque, potremmo dire riecheggiando la concezione dell’idealismo etico fichtiano, è il perpetuo costruirsi dell’Io nella dialettica col non-Io lungo uno Streben ininterrotto, è il farsi del soggetto attraverso la relazionalità, è un divenire perenne.

Lo aveva ben chiaro un grande intellettuale e politico come Carlo Rosselli (la cui speculazione ha influenzato alcuni tra i più illustri Padri Costituenti), che in “Socialismo liberale” aveva affermato: “Nella sua più semplice espressione il liberalismo può definirsi come quella teoria politica che, partendo dal presupposto della libertà dello spirito umano, dichiara la libertà supremo fine, supremo mezzo, suprema regola della umana convivenza. Fine, in quanto si propone di conseguire un regime di vita associata che assicuri a tutti gli uomini la possibilità di un pieno svolgimento della loro personalità. Mezzo, in quanto reputa che questa libertà non possa essere elargita od imposta, ma debba conquistarsi con duro personale travaglio nel perpetuo fluire delle generazione. Esso concepisce la libertà non come un dato di natura, ma come divenire. Non si nasce, ma si diventa liberi (…)”[22] (corsivi nostri).

In questo senso, allora, come già il liberale Gobetti aveva intuito, affermando come la questione sociale del marxismo fosse anzitutto una questione di libertà, per Rosselli il “socialismo non è che lo sviluppo logico, sino alle estreme conseguenze, del principio di libertà. Il socialismo (…) è liberalismo in azione, è libertà che si fa per la povera gente (…). La libertà non accompagnata e sorretta da un minimo di autonomia economica, dalla emancipazione dal morso dei bisogni essenziali, non esiste per l’individuo, è un mero fantasma. L’individuo in tal caso è schiavo della sua miseria, umiliato dalla sua soggezione (…). Libero di diritto, è servo di fatto”[23]. Insomma, come il presidente Pertini amava ripetere con i suoi toni aforistici particolarmente efficaci, “la libertà senza la giustizia sociale non è che una conquista fragile, che si risolve per molti nella libertà di morire di fame”. Ecco, quindi, che la libertà, per farsi realtà concreta dell’esistere, abbisogna costitutivamente di cospicui presupposti di giustizia sociale.

Or dunque, l’ordito costituzionale ci consegna una visione dinamica della libertà del soggetto: si tratta di una libertà “relazionale”, strettamente connessa alla “pari dignità sociale” di cui supra, strutturalmente connessa con il riconoscimento dell’eguaglianza sostanziale e con la garanzia dei diritti sociali.

Di qui un ulteriore assunto fondamentale del costituzionalismo democratico-sociale: l’indivisibilità dei diritti fondamentali. Diritti civili e sociali, di prima e di seconda generazione, “vecchi” e “nuovi” diritti convivono costitutivamente. Insomma, la libertà non è ostacolata dall’eguaglianza, ma vive concretamente in essa e grazie ad essa. Illuminante, a questo punto, diviene la lezione di Massimo Severo Giannini[24], che nel rapporto tra eguaglianza sostanziale e riconoscimento dei diritti sociali scorgeva il realizzarsi della libertà “dal bisogno”, “dall’ignoranza”, “dalla paura” e, con essa, l’essenza ultima della “lotta contro l’autoritarismo dei pubblici poteri”, della “lotta contro la miseria”, della “lotta per l’elevazione della condizione umana”.

4. La centralità del principio di solidarietà e l’indivisibilità del rapporto diritti-doveri

Nell’articolo 2 della nostra Costituzione, il riconoscimento dei diritti inviolabili della persona umana si accompagna strettamente all’affermazione dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. Questo rapporto di indefettibile interconnessione e reciproca alimentazione tra inviolabilità dei diritti e inderogabilità dei doveri rappresenta – come ha scritto Maurizio Fioravanti[25] – il fulcro della Costituzione, giacché – paragonando la Carta alla figura dell’ellisse – ne individua i due “fuochi”: da una parte, l’inviolabilità (non soltanto dei diritti) come concretizzazione di un’idea di Costituzione come “ordine” e “patto costituzionale”, che non può non fondarsi su un “nucleo essenziale e irrinunciabile di principi fondamentali condivisi”; dall’altra parte la solidarietà come emblema di una concezione della carta costituzionale quale “indirizzo” da perseguire e realizzare. Se la solidarietà, che si nutre di doveri, rappresenta la metafora dello stesso programma costituzionale e del disegno di continua emancipazione della persona, allora essa ben può essere intesa nella pluralità delle sue accezioni: la solidarietà come collante ideale e simbolico, fonte del patriottismo costituzionale e del sentiment republicain (per dirla con Jacques Chevallier); e la solidarietà come esito e al contempo precondizione della libertà e dell’eguaglianza (esito, in quanto costitutivamente orizzontale, pensata tra soggetti “liberi ed eguali in dignità e diritti”; presupposto, in quanto ispiratrice di doveri che rendono concretamente possibile l’eguaglianza: senza la dimensione dei doveri, a partire – ad es. – da quello di contribuzione fiscale, quell’impegno alla rimozione degli ostacoli alla libertà e all’eguaglianza non avrebbe modo di esplicarsi e di concretizzarsi ad opera delle istituzioni pubbliche). E dunque, se il collante di una democrazia non abbisogna soltanto di uno slancio ideale e simbolico, ma di un concreto interesse da perseguire, un’ utilitas (se è vero che, riprendendo la lezione ciceroniana, il popolo è “non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, sed coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis comunione sociatus”), allora la solidarietà assolve a questa duplice funzione, nell’elevarsi a paradigma costituzionale contemporaneo, un’ “utopia necessaria” (per citare il sottotitolo di una bellissima opera di Rodotà) che si fa concetto giuridico dotando l’ordinamento di un plusvalore di legittimità, principio normativo prescrittivo e nel contempo programmatico, presupposto e punto d’arrivo, partenza e meta.

5. Dallo Stato minimo allo Stato interventista

Quanto sinora affermato ha un corollario inevitabile dal punto di vista economico: la necessità dell’intervento statale nell’economia al fine di correggere le storture del mercato e di orientarne l’azione verso le finalità sociali tratteggiate dalla Costituzione. In quest’ottica, le numerose clausole-valvola presenti nella c.d. Costituzione economica (l’utilità sociale posta a limite della libertà di iniziativa economica privata ex art. 41, la funzione sociale della proprietà ex art. 42, i fini di utilità generale di cui all’art. 43, ecc.) devono essere continuamente riempite di contenuto dalla legislazione ordinaria, sulla base del collegamento teleologico con i principi fondamentali: in particolare, considerando a titolo esemplificativo il terzo comma dell’art. 41 (“la legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali”), il legislatore è chiamato a vincolare l’esercizio dell’attività economica al perseguimento dell’eguaglianza sostanziale e dell’effettività dei diritti fondamentali attraverso politiche di piena occupazione (secondo il chiarissimo manifesto programmatico dell’articolo 4).

Il pericolo neoliberista

Ora, esaurita questa trattazione di sintesi, cerchiamo di comprendere come il neoliberismo finanz-capitalista, con i suoi esiti pervasivi e totalizzanti, rappresenti un pericolo grave (e attuale) per la realizzazione del disegno costituzionale di emancipazione della persona umana o, come si è scritto autorevolmente, peggio ancora una “regressione ottocentesca”[26].

Così come abbiamo individuato, per comodità di analisi, cinque tratti marcanti del costituzionalismo democratico-sociale del Secondo Dopoguerra, analogamente tratteggeremo le cinque minacce neoliberiste ai fondamenti costituzionali sopra analizzati.

1. Il riduzionismo economicistico anti-personalistico

La persona “sociale”, nuovo volto del soggetto di diritto, viene ridotta a mero agente razionale (ma quanto veramente razionale?) del mercato. Il riduzionismo economicistico, a nostro avviso, agisce in una duplice dimensione: da una parte, la persona vale nel sistema economico in quanto mero consumatore passivo; dall’altro il soggetto viene funzionalizzato al mercato in quanto fattore produttivo, con gli esiti nefasti di “corrosione del carattere” descritti dal sociologo Richard Sennett dovuti alla fluida impazienza del “capitalismo flessibile” (ove la persona diviene incapace di costruire davvero una propria identità e di sviluppare la propria personalità a causa della frammentarietà delle relazioni sociali e dalla furia del “breve termine” che gli impone il mercato del lavoro flessibilizzato).

2. L’abbandono dell’eguaglianza sostanziale e l’accettazione della povertà come dato “naturale”

Nel contesto del neoliberismo, la povertà è sostanzialmente accettata come un dato di fatto ineludibile e indefettibile, o peggio ancora come un dato di natura. Il naturalismo della povertà, invero, non ha alcuna radice teologica ma assume, nella vulgata neoliberale, una duplice connotazione: una dimensione morale, o per meglio dire moraleggiante, che correla l’indigenza all’incapacità personale e ad un imprecisato “difetto del carattere”, ed una connotazione tecnico-economica, che consegue all’accettazione dell’inevitabilità del “tasso di disoccupazione naturale” (a partire dal pensiero di Milton Friedman). In quest’ottica, appare evidente come l’eguaglianza sostanziale sia considerata non soltanto politicamente non augurabile, ma finanche illogica e irrazionale, in quanto contraria ad un dato di natura incontrovertibile.

3. La libertà statica e la subordinazione dei diritti sociali

La regressione ottocentesca compiuta dal neoliberalismo è evidente anche nel ritornare ad un’idea statica di libertà, vista come mero presupposto – pre-dato – da garantire “negativamente” (pensiamo al pensiero di Nozick). Non c’è spazio alcuno per un’idea positiva di libertà né per una visione dinamica di libertà come acquisizione perenne. Di qui l’enfasi posta sui diritti civili e sulle libertà economiche rispetto ai diritti sociali, degradati come “diritti di serie B” in quanto “finanziariamente condizionati”: una lettura semplicistica e riduzionistica che si fa presto a confutare, prendendo a prestito le solide argomentazioni di Holmes e Sunstein nel saggio Il costo dei diritti, dal momento che tutti i diritti (civili e sociali) costano, richiedendo l’intervento pubblico per la loro effettiva garanzia e protezione (a partire da un efficiente sistema giurisdizionale).

4. Il venir meno della solidarietà: l’inclusione sociale avviene attraverso il mercato

Nell’unico mercato globale non vi è spazio per la solidarietà costituzionale: tanto la solidarietà in senso simbolico quanto la solidarietà concreta, esito e presupposto della libertà e dell’eguaglianza, che si realizza attraverso le politiche sociali, rappresentano un ostacolo al (presuntamente) libero dispiegarsi delle forze del mercato. L’unica inclusione sociale veramente possibile è quella che avviene attraverso il mercato medesimo, di cui lo Stato è mero garante poliziesco.

5. Dallo Stato interventista allo Stato “funzionalizzato” al mercato

Ogni keynesismo è finito: il mercato agisce da solo e va preservato. Queste le parole d’ordine del neoliberismo economico, che finisce col funzionalizzare lo Stato al mercato riducendo le istituzioni a mero strumento di “polizia economica” e di difesa dello status quo. Bene ha colto la parabola dello Stato contemporaneo il grande sociologo Wolfgang Streeck, il quale descrive il passaggio dallo Stato fiscale keynesiano, promotore attivo di politiche di piena occupazione, allo Stato debitore fino allo Stato “consolidato”, quest’ultimo soggetto ad un duplice vincolo interno ed esterno (“un vincolo autoimposto, sotto forma di ‘freni al debito’ sanciti costituzionalmente” e “un vincolo proveniente dall’esterno, attraverso trattati internazionali o obblighi stabiliti dal diritto europeo”: “ne consegue l’immagine di uno stato ridimensionato in grado di garantire le sole relazioni di mercato, e di una società autosufficiente che non pretende nulla dallo stato salvo le garanzie relative al diritto di proprietà e quelle relative alla libertà, e a cui di conseguenza rimane ben poco da offrire in cambio”[27]). Ma questo “Stato consolidato” (che potremmo forse alternativamente definire uno “Stato commerciale aperto condizionato”) non è affatto uno Stato debole: al contrario, il neoliberismo abbisogna continuamente di uno Stato forte nel “respingere le richieste di intervento pubblico provenienti dalla società”[28] e nell’attuare una spoliticizzazione dell’economia, e cioè paradossalmente di uno Stato forte nel rendersi debole, nel ridurre i margini del suo intervento, nell’autoeliminarsi “come stato forte e interventista”[29]. Il tutto legittimato da una presunta neutralità tecnica universale, ma che al contrario si rivela massimamente politica. Basti qui ricordare la lezione di Carl Schmitt, per il quale un significato negativo (cioè inteso ad eliminare la decisione politica) di “neutralità” può divenire politico: anche la neutralità “nel senso di non-intervento, di indifferenza, di ‘laisser passer’, di tolleranza passiva” può trasformare lo Stato che la incorpora in uno Stato di nuovo “politico”, giacché “conosce almeno un possibile nemico: cioè colui che non crede a questo tipo di neutralità”[30], nel nostro caso chi non cede alle sirene della narrazione neoliberale.

Ecco, allora, che, giunti alla fine del nostro percorso di riflessione, non rimane che un auspicio finale, di fronte al riproporsi del paradigma astratto neoclassico sotto la nuova veste pervasiva e totalizzante del neoliberismo: la speranza è quella di mettere insieme le migliori forze della società civile nell’ottica di un dialogo culturale e ideologico, aperto e realista, sulle sfide del presente e del futuro, centrato sulla concretezza dei bisogni e delle esigenze della persona umana nel suo esserci storico. Un dialogo tra tutti coloro che si riconoscono appieno nella via costituzionale democratico-sociale: il mondo socialista, i democratico-radicali, la tradizione del cristianesimo sociale necessitano di incontrarsi e di parlarsi con franchezza per animare un “nuovo spirito costituzionale”, che sia in grado di contrastare una visione politica, economica e sociale, quella neoliberista, per la quale tutto ha un prezzo ma nulla ha veramente un valore.

Comments

Le classi sociali inferiori perciò sono immerse in una fantasmagorica rappresentazione della società e del capitalismo e, ciò che conta per la classe dominante, reagiscono davanti ai fenomeni che li coinvolgono con i programmati atteggiamenti pregiudiziali e superstiziosi, che rafforzano solo gli interessi e scopi dei dominanti stessi. Cioè, è il caso di dirlo, secondo funzioni neoclassiche che si comportano bene e che garantiscono che i sottomessi vadano verso la schiavitù neomedievale con incosciente disinvoltura.

La situazione è talmente paradossale e tragica che nonostante il modello rappresentativo del capitalismo di Marx sia il più potente e efficace per comprendere il capitalismo attuale basato sulla moneta fittizia (Marx è l'unico che abbia capito la moneta) e capitale fittizio, e definitivamente affermatosi nel 2007-08, la vaporosa sinistra non è in grado di proporre una propria grammatica e lettura dei fatti e fenomeni secondo un proprio punto di vista, ma pateticamente adotta i valori linguistici e mitologici della pseudo-metafisica neoclassica. Cioè o per inconsapevolezza e debolezza mentale o per programmatico doppiogiochismo si fa giocare dal gioco altrui e contribuisce a manipolare gli sfruttati. Un esempio tipico è l'euro il cui grado di comprensione del suo contenuto oggettivo e di configurazione dei rapporti sociali capitalistici e imperialistici da parte della sinistra, fatte poche eccezioni, è pressoché zero per non andare oltre slogan e romantiche fantasie. A parte ovviamente i sinistri maggiordomi che sanno ciò che vogliono e da dove arrivino i loro soldi.

L'aspetto dal risvolto surrealistico è infine rappresentato dal fatto che la classe dominante sa che la pseudo-metafisica neoclassica è propagandismo ideologico per promuovere sfruttamento e i propri interessi e che l'applicazioni delle sue antiscientifiche teorie e prescrizioni nella situazione generale attuale porterebbe a disastri immani perciò adotta scientificamente a modo suo una dottrina di derivazione marxiana, la mmt, e presto una visione marxiana adattata dell'accumulazione capitalistica.