Pace in Ucraina: pochi spiragli e tante ombre

di Francesco Bascone

L’analisi dell’ambasciatore Francesco Bascone dopo il vertice di Anchorage fra Donald Trump e Vladimir Putin

Non sappiamo se il vertice russo-americano di Anchorage sia destinato a figurare nei libri di storia, come prima tappa nel percorso di uscita da questa guerra o se finirà nel secchio delle occasioni mancate. La stragrande maggioranza dei commentatori osserva che l’aggressore ha ottenuto la piena riabilitazione da parte di Washington senza nulla concedere (questo punto andrà approfondito) e che Donald Trump, convinto di ammaliarlo con le sue lusinghe, si è lasciato ammaliare. Tanto è vero che ha prontamente sconfessato la propria promessa di pesanti sanzioni in caso di rifiuto della tregua.

Non sappiamo se il vertice russo-americano di Anchorage sia destinato a figurare nei libri di storia, come prima tappa nel percorso di uscita da questa guerra o se finirà nel secchio delle occasioni mancate. La stragrande maggioranza dei commentatori osserva che l’aggressore ha ottenuto la piena riabilitazione da parte di Washington senza nulla concedere (questo punto andrà approfondito) e che Donald Trump, convinto di ammaliarlo con le sue lusinghe, si è lasciato ammaliare. Tanto è vero che ha prontamente sconfessato la propria promessa di pesanti sanzioni in caso di rifiuto della tregua.

Questa concessione alla metodologia di Putin – puntare rapidamente a concordare le linee generali per un accordo di pace mentre si continua a combattere – sarebbe difendibile se si trattasse di un paio di settimane, lasso di tempo previsto da Trump per un bilaterale Volodymyr Zelensky – Vladimir Putin, seguito forse da un trilaterale con lui stesso e se in cambio si fosse ottenuta una chiara disponibilità russa ad attenuare le proprie pretese.

A prima vista, non sembra sia così: il presidente russo ha ribadito che gli obiettivi dell’operazione militare speciale rimangono invariati e che un incontro al vertice deve essere preceduto da una lunga fase preparatoria.

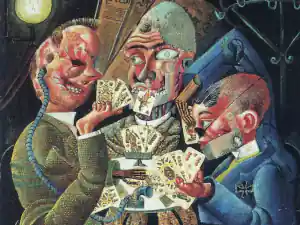

Trump, ripetendo ancora una volta che la colpa della guerra è di Joe Biden, ha dato un assist a Putin. Il presidente russo ci ha visto una conferma della propria tesi secondo cui la Russia aveva le sue buone ragioni nel 2022 per attaccare l’Ucraina e che ora la guerra può essere fermata solo se verranno eliminate le cause di quella decisione. Cioè concordare una nuova Yalta.

Se si tiene conto, inoltre, del cinico invito al «realismo» rivolto da Trump a Zelensky, e implicitamente ai suoi amici europei («la Russia è una grande potenza, l’Ucraina no») c’è poco da illudersi sulle condizioni di pace che, secondo lui, Kiev dovrebbe rassegnarsi ad accettare.

In questa logica di Realpolitik (l’alternativa, una «pace giusta», è wishful thinking), Putin ha il coltello dalla parte del manico, perché il suo esercito sta avanzando ed è in grado di conquistare – sia pure lentamente e a costo di altre decine di migliaia di morti – i territori che Zelensky si rifiuta di cedere.

Questa situazione di vantaggio sul terreno è alla base della arrogante richiesta di evacuare la parte del Donetsk attualmente controllata dagli ucraini. Una richiesta che va al di là di quello che si riteneva essere l’inevitabile prezzo della pace: cristallizzazione della linea del fronte (senza riconoscere la sovranità russa sui territori perduti, salvo per la Crimea), unitamente al non-ingresso nella Nato.

Come ha fatto notare il negoziatore Steve Witkoff agli scettici leader europei, ad Anchorage qualcosa di importante sarebbe però stato ottenuto: che questa intransigenza sulla acquisizione di tutto il Donbass venisse compensata da un ammorbidimento di Putin sulla questione – per Zelensky prioritaria – delle garanzie contro una futura ripresa dell’espansionismo russo ai danni dell’Ucraina ora ridimensionata. Resta da chiarire in futuri negoziati la reale portata delle garanzie che la Russia considererà compatibili con i propri interessi di potenza egemonica.

Putin si dice pronto a fornire assicurazioni sull’intenzione di Mosca di rispettare l’indipendenza e integrità territoriale dell’Ucraina nei nuovi confini (in passato ha invece negato che sia una nazione a sé stante) e di altri Paesi est-europei; e a blindare queste assicurazioni con una apposita legge. Ma i precedenti storici (non solo il ricordo delle promesse tedesche del settembre 1938, dopo Monaco, ma anche le disinvolte violazioni, nel 2014 e 2022, del Memorandum di Budapest del 1994) minano la credibilità di simili impegni politici e giuridici.

Il dialogo del 18 agosto fra Trump e i sette leader europei alla Casa Bianca si è perciò concentrato sulle possibili forme di deterrenza a favore dell’Ucraina. Indubbiamente positivo è che il presidente americano abbia promesso una specie di appoggio esterno – cioè intelligence, sorveglianza aerea e satellitare, tecnologia – anche se ha sottolineato che la responsabilità primaria e l’intero onere finanziario spettano agli europei, se non altro per motivi geografici, e che non ci saranno «boots on the ground» americani.

In seguito, Trump ha ulteriormente ridimensionato quell’impegno. Pure incoraggiante è che a seguito del colloquio di Anchorage abbia ritenuto proponibili le varie opzioni presentate dagli europei; ma resta da verificare in che misura Putin si sia realmente mostrato flessibile al riguardo, o lo sarà nel prosieguo dei negoziati. Le dichiarazioni pubbliche russe rimangono assai restrittive.

Anche ammesso che Trump e Witkoff le abbiano sopravvalutate, non c’è dubbio che aperture su questo tema siano state fatte nel corso del Vertice, che dunque si stia allentando uno dei nodi principali del conflitto. Sinora infatti fra gli obiettivi primari della «operazione militare speciale» figurava sempre la «demilitarizzazione» dell’Ucraina, traducibile nella pretesa di imporle dure servitù militari (un precedente: Versailles 1919).

Durante i negoziati di Istanbul nel marzo-aprile del 2022, gli ucraini avevano accettato di discuterne; le rispettive posizioni erano però restate assai distanti. Se ora Mosca è disposta a parlare di garanzie di sicurezza per l’Ucraina può voler dire che rinuncia al progetto di farne uno Stato cuscinetto indifeso.

Si può dunque ipotizzare che Putin abbia deciso di chiudere la partita con la conquista di tutto il Donbass e di buona parte di due altre regioni, accantonando l’originario programma di sottomettere tutto il Paese, in quanto punta a una normalizzazione dei rapporti con gli Stati Uniti e con l’Unione Europea. Naturalmente è una interpretazione opinabile, e comunque la sicurezza dell’Ucraina e di altri Paesi europei esige di essere messa al riparo da futuri ripensamenti di Putin (come di Trump) e dei suoi successori.

Le possibili garanzie discusse alla Casa Bianca il 18 agosto, e su cui non è chiaro quanto siano reali le aperture di Putin comunicate da Witkoff agli europei, sono tre. La prima è la forza di interposizione franco-britannica, cui potrebbero aderire altri «volenterosi». Sicuramente non Italia e Stati Uniti; poco probabile la Germania (i socialisti si dicono contrari, il partito del Cancelliere è possibilista).

Anche se si prevede sia dell’ordine di 20 mila soldati, solo un intralcio momentaneo a una ipotetica nuova invasione, un tripwire (detonatore di una mobilitazione massiccia), Mosca ha ora chiarito che si opporrà a una sua dislocazione in territorio ucraino. Si pensa perciò di collocarla in Polonia e/o Romania, e di chiamarla «forza di rassicurazione», piuttosto che di «interposizione». Anche per questa variante va verificato che non ci sia un veto di Mosca.

Un altro elemento di debolezza di questa proposta è il dubbio che è lecito nutrire circa la volontà politica dei governi di Parigi e Londra di attuarla dopo l’uscita di scena di Macron e Starmer. Putin sarebbe invece orientato verso una operazione di peacekeeping del tipo caschi blu con la partecipazione di molti Paesi non-Nato, Cina compresa, e armamento leggero.

L’esperienza di Unprofor in Bosnia e di Unifil in Libano (questa non ha impedito ripetute invasioni israeliane, anche molto recentemente), rende tale formula poco attraente, a dir poco, per Kiev. Una soluzione ancora peggiore era stata proposta dai russi nelle suddette trattative di Istanbul: una «garanzia» contro future invasioni data da una serie di Paesi, fra cui la Russia, tutti con … diritto di veto, su un eventuale intervento militare a difesa dell’Ucraina!

Questa incredibile proposta, quasi una presa in giro, andrebbe ricordata per sfatare la leggenda che quel negoziato di tre anni fa fosse approdato a un ragionevole accordo, affossato da un intervento dell’allora premier britannico Boris Johnson. In realtà aveva prodotto una bozza con varie lacune sui nodi principali, che può certo essere utile studiare perché contiene alcuni punti di partenza, ma non come un modello.

Di fronte alle numerose incertezze e obiezioni intorno al progetto di Emmanuel Macron e Keir Starmer, ha preso quota la proposta, avanzata già tempo fa e ora rilanciata da Giorgia Meloni, di estendere all’Ucraina, pur esclusa dalla adesione alla Nato a causa del veto russo, un impegno di assistenza in caso di aggressione analogo a quell’articolo 5 che costituisce il nocciolo dell’obbligo di solidarietà fra i membri del Patto Atlantico.

Anzitutto si dovrà accertare se davvero Mosca rinuncerà a opporvisi, dato che ridurrebbe la non ammissione alla Nato a una mera dimensione di ottica geopolitica, ben diversa dalla tradizionale richiesta di neutralità. Va poi ricordato che l’articolo 5 non comporta un obbligo di intervento militare contro l’aggressore, ma solo il dovere di prestare assistenza all’aggredito, intraprendendo le azioni che ognuno riterrà necessarie.

Dato che l’impiego della forza armata è citato solo come una delle forme di assistenza possibili, si può stare sicuri che le messe in guardia da parte dell’ipotetico aggressore, magari anche la minaccia nucleare, faranno in modo che venga scartata. È quindi comprensibile che per il governo ucraino questa sia una «garanzia» più labile che la «forza di rassicurazione», già lungi dall’essere soddisfacente.

E allora, la forma di deterrenza più sicura per Kiev consiste nell’armarsi fino ai denti, con l’aiuto dei Paesi amici, concentrandosi su mezzi (soprattutto, ma non esclusivamente, difensivi) ad alto contenuto di tecnologia e ridotto impiego di fanteria. È quella che Ursula von der Leyen, utilizzando un’immagine originariamente riferita a Taiwan, non sappiamo quanto gradita da Mosca, ha chiamato «un porcospino d’acciaio».

Zelensky ha trovato il modo di compiacere Trump precisando che ne faranno parte acquisti di materiale bellico (Patriot, altri missili, cacciabombardieri, ecc.) da aziende americane per 100 miliardi di dollari. Il conto, è evidente, lo pagheranno gli europei.

E veniamo all’altro grande nodo, la questione territoriale. Dato che al momento non siamo in una fase di stallo bensì di lenta avanzata delle forze russe, Putin non si accontenta dei territorii già occupati, ma ribadisce la richiesta di cessione integrale delle due regioni che costituiscono il Donbass. Ossia il ritiro ucraino dalla parte ancora libera del Donetsk (il Lugansk è già praticamente tutto conquistato). In via di compromesso, offre la rinuncia a completare l’acquisizione delle due regioni meridionali – Zaporizhzhia e Kherson – pur avendo dichiarato nel settembre 2022 l’annessione anche di quelle.

È una concessione, rispetto alla posizione massimalistica di partenza, ma non uno «scambio di territori» come avevano capito Trump e Witkoff (un vero e proprio scambio potrebbe aversi fra il piccolo lembo di Lugansk ancora sotto controllo ucraino e i frammenti di altre regioni recentemente occupati dai russi).

La cessione del Donetsk settentrionale è dunque il principale ostacolo a un accordo di pace. Gli ucraini resisteranno strenuamente, non solo per ragioni di principio, ma anche per altri validi motivi. Quel territorio è un baluardo contro un futuro attacco diretto verso Dnipro e verso la stessa Kiev; è stato difeso per anni al prezzo di decine di migliaia di caduti; è una regione economicamente importante che comprende città di media grandezza (Kramatorsk e Slovjansk). Cederlo vorrebbe dire esporre gli abitanti alle vessazioni subite dai connazionali non filorussi nelle regioni già occupate.

Se entrambe le parti si mostreranno disponibili a cercare su questo problema una soluzione di compromesso, si potranno esplorare varie formule, atte a tutelare in varia misura le esigenze di prestigio di Mosca e la sicurezza degli abitanti: da una smilitarizzazione del Donetsk settentrionale lasciandolo sotto sovranità ucraina (probabilmente insoddisfacente per Mosca) a uno status speciale analogo a quello del post-bellico Territorio libero di Trieste sotto supervisione internazionale.

La questione territoriale è stata demandata da Trump all’ipotetico vertice bilaterale Putin-Zelensky, così come era stato previsto nella già citata bozza di accordo dell’aprile 2022. Mosca prende tempo, parla di elevare il livello dei negoziatori ma di coinvolgere i presidenti solo una volta sciolti tutti i nodi. Il presidente ucraino vuole incontrare l’avversario entro due settimane o poco più, ma non prima di avere chiarezza sulle garanzie di sicurezza offerte dagli europei.

L’esito, in mancanza di un mediatore, è quanto mai incerto, anche nell’ipotesi che Putin sia realmente interessato a una fine negoziata del conflitto. Zelensky farà valere che la cessione di territori è vietata dalla Costituzione e provocherebbe una rivolta e la propria destituzione, ragion per cui lui può al massimo rinunciare a riprendersi quelli occupati. Ma Putin replicherà che è pronto a continuare la guerra sino alla conquista integrale del Donbass, e a questo punto anche delle due regioni meridionali, e forse altre.

Rispetto alla problematica dei confini e a quella della demilitarizzazione, l’obiettivo russo della «denazificazione» si presenta come un ostacolo sormontabile: originariamente inteso come «regime change», con insediamento di un governo fantoccio, ad Anchorage è stato derubricato a revoca di leggi discriminatorie contro la lingua russa e contro la Chiesa ortodossa ucraina fino al maggio 2022 canonicamente dipendente dal Patriarcato di Mosca. Condizioni che appaiono ragionevoli, o comunque costituiscono un prezzo accettabile per l’archiviazione del cambiamento di regime.

Considerati i pochi spiragli e le molte ombre, si deve constatare che non siamo ancora a una svolta, ma qualcosa si sta muovendo. Dire che in Alaska tutto si è risolto in un tappeto rosso e tanti complimenti a un criminale di guerra sarebbe riduttivo. Lette in chiave pessimistica, le dichiarazioni di Sergej Lavrov, che ora veste i panni del bad cop (e la maglietta con la provocatoria scritta Urss), rivelano forse che le presunte aperture fatte da Putin ad Anchorage erano in realtà solo ambiguità, e che Mosca punta con le sue tergiversazioni a stancare Trump e spingerlo a disinteressarsi dell’Ucraina.

Le dichiarazioni di Lavrov, però, possono anche essere interpretate come una tecnica per alzare la posta prima che partano i negoziati diretti. Negoziati cui gli europei possono contribuire rafforzando la posizione negoziale di Zelensky, piuttosto che raccomandargli di rifiutare compromessi, a costo di dover continuare a combattere fino al 2026.