Iperturismo, il lato oscuro di un’industria globale da 11 trilioni di dollari

di Alberto Burba

Il 27 settembre è la Giornata mondiale del turismo. Ma dietro ai lustrini si nascondono sfruttamento, precarizzazione e distruzione dei territori

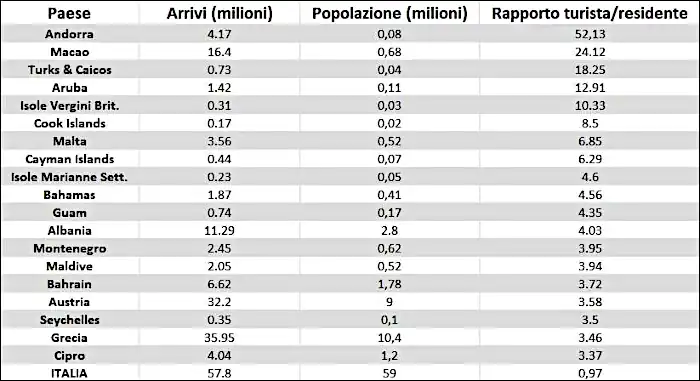

Industria da 11 trilioni di dollari, 357 milioni di posti di lavoro e 1,4 miliardi di viaggiatori: il turismo è una miniera d’oro globale. Ma dietro le celebrazioni Onu e gli slogan sulla sostenibilità si nasconde un flagello, l’iperturismo. I dati sono impressionati: ad Andorra ci sono 52 turisti per abitante, nell’isola greca di Zakynthos 150 e nel centro storico di Venezia 520. Le conseguenze? Crisi ambientale (Maya Bay in Thailandia), erosione culturale (Dubrovnik svenduta a Instagram), speculazione immobiliare (Napoli espugnata da Airbnb). Governi e multinazionali concentrano i profitti, mentre i territori vengono devastati, come in Albania dove la cementificazione selvaggia distrugge le coste.

Industria da 11 trilioni di dollari, 357 milioni di posti di lavoro e 1,4 miliardi di viaggiatori: il turismo è una miniera d’oro globale. Ma dietro le celebrazioni Onu e gli slogan sulla sostenibilità si nasconde un flagello, l’iperturismo. I dati sono impressionati: ad Andorra ci sono 52 turisti per abitante, nell’isola greca di Zakynthos 150 e nel centro storico di Venezia 520. Le conseguenze? Crisi ambientale (Maya Bay in Thailandia), erosione culturale (Dubrovnik svenduta a Instagram), speculazione immobiliare (Napoli espugnata da Airbnb). Governi e multinazionali concentrano i profitti, mentre i territori vengono devastati, come in Albania dove la cementificazione selvaggia distrugge le coste.

* * * *

Dà lavoro a 357 milioni di persone. Genera un volume d’affari pari al 10% del Prodotto interno lordo mondiale. Sposta 1,4 miliardi di anime ogni anno. Ha un tasso di crescita tra il 3 e il 6 percento. E in cinque anni si è ripresa con grande agilità dalla crisi del Covid.

È l’industria del turismo, una miniera d’oro che ogni anno sforna 11 trilioni di dollari. Venerata ai quattro angoli del pianeta, nel 1979 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha pensato bene di dedicarle un giorno tutto suo: il World Tourism Day, la giornata mondiale del turismo, che si festeggia ogni 27 settembre. Ma dietro ai lustrini dei summit internazionali e alla retorica sulla «sostenibilità» si nasconde il rovescio della medaglia, che alimenta sfruttamento, precarizzazione, concentrazione dei profitti in mano a pochi e distruzione dei territori.

Quest’anno le celebrazioni si svolgono in Malesia e il tema dell’evento è: «Turismo e trasformazione sostenibile». Nei suoi propositi, la giornata deve essere un’occasione per ribadire l’importanza di un turismo inclusivo, equo, verde, che richiede investimenti in vari settori. «Ciò significa» ha detto il segretario delle Nazioni Unite António Guterres, «investire nell’istruzione e nelle competenze, in particolare per le donne, i giovani e le comunità emarginate; sostenere le micro, piccole e medie imprese che sono la spina dorsale delle economie locali. Proteggere il nostro pianeta, conservando la biodiversità, salvaguardando gli ecosistemi e riducendo le emissioni in tutto il settore turistico».

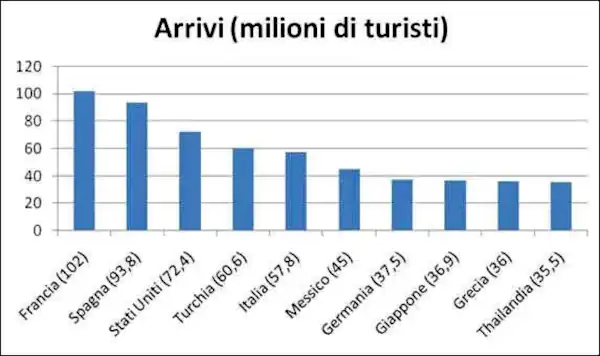

Eccellenti propositi, fondamentali per creare armonia ed equilibrio in un settore che genera denaro pari al PIL annuale di Germania, Francia e Italia messe assieme (i già citati 11 trilioni di dollari). I Paesi più interessati dal settore sono Francia, Spagna e Stati Uniti. Insieme ospitano ogni anno più o meno 270 milioni di persone. Parigi nel 2024 ha ricevuto 49 milioni di turisti, Barcellona 15, New York City 65.

A Zakynthos 150 turisti per ciascun residente

Ma, fatta eccezione per quei luoghi dove sono in corso conflitti o gravi crisi economiche, ogni paese ha la sua buona dose di visitatori da compiacere, in ogni angolo del pianeta. In alcuni Stati la proporzione turista/residente supera i 10. Ciò vuol dire che per ogni residente arrivano 10 turisti. Il picco lo tocca Andorra, con 52 turisti per abitante. In realtà, la medaglia d’oro andrebbe a Città del Vaticano, che con i suoi 800 residenti riceve ogni anno 6 milioni di turisti. Il che fa un rapporto di 7500 visitatori per abitante. Ma questo è un caso particolare che non andrebbe preso in considerazione vista la peculiarità della Città Santa.

Il dato più impressionante invece lo fornisce l’Albania. Primo Stato di medie dimensioni ad avere un rapporto superiore a quattro. Un boom degli ultimi anni per via dei prezzi accessibili, dei recenti investimenti immobiliari in stile Far West e delle numerose spiagge un tempo sconosciute. Austria e Grecia si confermano poi come due destinazioni europee al top.

Una curiosità: se consideriamo realtà molto piccole, l’isola greca di Zakynthos (Zante) sbaraglia tutti con un rapporto di 150 turisti per residente. Ma anche Venezia non se la passa troppo bene. Con 25 milioni di visitatori annui e 250mila abitanti, il rapporto turista/residente arriva a 100. Se poi calcoliamo solo il centro storico, con i suoi 48mila residenti, il rapporto schizza a 520. Non ci sarà da stupirsi se un giorno le palafitte non reggeranno più il peso delle orde barbariche.

E il Belpaese, come si piazza? Il conto è semplice: 59 milioni di abitanti e 59 milioni di turisti previsti per il 2025. Il rapporto turista/residente è quindi pari a uno. Un dato rilevante, non a caso l’Italia al quinto posto nella classifica mondiale resta tra le destinazioni preferite con alti indici di gradimento. I dati del Ministero del Turismo per l’inizio estate 2025 non lasciano dubbi sull’importanza del settore: 17 milioni di arrivi a giugno, 59 milioni di presenze previste e una permanenza media per visitatore di circa 3,5 notti.

Cifre così commentate dal ministro del Turismo Daniela Santanchè: «L’Italia si conferma non solo un simbolo di bellezza e cultura, ma anche una potente industria turistica in costante crescita, pronta a conquistare nuovi mercati e a rafforzare la sua posizione di leader nel settore. Ci prepariamo quindi al meglio per il più grande evento al mondo sul turismo, il Global Summit del WTTC, che si terrà a Roma dal 28 al 30 settembre».

Rapporto turista/residente nel 2024. Fonte: Visualcapitalist. Grafico di Alberto Burba.

Il fascino delle mete instagrammabili

Ma la miniera turistica non fornisce sempre pepite d’oro. Purtroppo dietro a queste cifre miracolose e ai buoni propositi di politici e diplomatici si cela un male che negli ultimi anni è diventato un flagello: l’overtourism. Un fenomeno conosciuto alle nostre latitudini con il termine di iperturismo o sovraturismo, che ha trovato una sua precisa definizione. L’Organizzazione mondiale del turismo lo definisce come un «impatto su una destinazione, o parti di essa, che influenza eccessivamente e in modo negativo la qualità della vita percepita dei cittadini e/o la qualità delle esperienze dei visitatori».

Insomma, troppa gente che si riversa in località che non hanno le strutture per ospitare grandi quantità di persone. Il cocktail malefico si perfeziona poi se aggiungiamo turisti che non rispettano l’ambiente e le tradizioni locali. Come le orde di chiassosi sbandati storditi dall’alcol nelle vie di Barcellona, le coppiette che incidono il loro nome sul travertino del Colosseo, gli avventurieri al safari per vedere (e spesso intralciare) le grandi migrazioni nei parchi Masai Mara e Serengeti, tra Kenya e Tanzania.

Che fattori hanno contribuito a questa turistificazione di massa? La risposta la lasciamo a chi ormai sa tutto. Secondo Gemini, l’Intelligenza artificiale di Google, le cause sono «la crescita della classe media globale, la democratizzazione dei viaggi grazie a voli low-cost e piattaforme online e la viralità dei social media che indirizzano i flussi verso mete “instagrammabili”. A questo si aggiunge la diffusione dell’economia della condivisione, come Airbnb, che ha ridotto la disponibilità di alloggi per i residenti e una generale mancanza di pianificazione e regolamentazione delle destinazioni turistiche».

Ma dietro i numeri record si nascondono conseguenze pesanti. Krisis ha cercato di capire quali sono, chi colpiscono e quali rimedi possono attenuarle.

Danni alla barriera corallina di Maya Bay

L’iperturismo può essere causa di inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo dovuto all’aumento dei trasporti e dei rifiuti causati dalla presenza di un numero di persone superiore alla norma. A ciò si aggiunge l’esaurimento delle risorse, in particolare di quelle idriche, dell’energia e il degrado del suolo per erosione e deforestazione. Un esempio? Maya Bay, una baia thailandese presa d’assalto per vedere la location di un film con Leonardo Di Caprio. Devastata da migliaia di barche di turisti, da rifiuti e da residui di sostanze chimiche contenute nelle creme solari che hanno danneggiato l’ecosistema portando alla perdita dell’80% della barriera corallina.

I Paesi più visitati dai turisti nel 2024. Fonte UN Tourism. Grafico di Alberto Burba.

Un rimedio? Nel 2018, la baia è stata chiusa per consentirne il recupero, che ha comportato il reimpianto di coralli e il miglioramento della qualità dell’acqua. La baia è stata riaperta nel 2022 con norme severe per prevenire danni futuri, come la limitazione dei visitatori e il divieto di accesso alle imbarcazioni. I risultati si sono visti subito, oltre 5mila colonie coralline sono state curate e i biologi locali hanno documentato il ritorno di alcune specie marine.

Il punto non è quindi chiudere per sempre al turismo, ma trovare soluzioni che rispettino l’ambiente. Come dice Paula Kahumbu, CEO di WildlifeDirect: «Dobbiamo smetterla di trattare la fauna selvatica come un’esperienza da quattro soldi. I visitatori del Ruanda pagano 1.500 dollari al giorno per vedere i gorilla di montagna, e questo non li scoraggia. Alcuni viaggiatori spendono altrettanto per una sola notte a New York o Los Angeles. Se puoi spendere 300 dollari per una cena, puoi spendere 100 dollari per proteggere un elefante».

Un altro esempio di risorse ambientali a rischio viene dal Montenegro. All’inizio di quest’anno la spiaggia Velika plaža, la più lunga e selvaggia della regione, è finita nelle mire di Mohamed Alabbar, un ricchissimo investitore degli Emirati Arabi Uniti. Con un progetto da 35 miliardi di euro, il magnate vorrebbe trasformare la spiaggia in un enorme resort di lusso. Uno scempio annunciato che la società civile locale sta cercando di bloccare con manifestazioni e sensibilizzazione locale.

A Dubrovnik un milione e mezzo di turisti l’anno

Il turismo di massa rischia di erodere l’identità locale e il patrimonio culturale. Può portare ad atti di vandalismo o all’uso improprio dei siti storici. Sostituisce le attività commerciali locali e trasforma le tradizioni culturali in spettacoli turistici. La città di Dubrovnik, in Croazia, racconta bene il paradosso. Altrimenti detta la Perla dell’Adriatico, la cittadina dalmata conta 40mila abitanti e ospita 1.5 milioni di turisti all’anno. É diventata meta ambita in particolare dopo la serie televisiva «Game of Thrones», in parte lì ambientata. Le sue mura a picco sul mare sono così diventate un ingorgo di visitatori di corsa per fotografare e postare su Instagram. Un cul-de-sac che esasperava gli abitanti.

Per invertire la tendenza del sovraffollamento turistico, il sindaco Mato Frankovic sta adottando una serie di misure volte a ridurre gli eccessi più gravi. Il primo cittadino, intervistato dal quotidiano The Irish Independent, ha annunciato alcune misure drastiche. Tra queste l’accesso alle mura della città, che dal 2026 sarà consentito solo previa prenotazione. Poi la limitazione a un massimo di due navi da crociera al giorno che dovranno sostare per un minimo di otto ore, questo per meglio distribuire il flusso dei passeggeri.

«Nel 2017 – dice il sindaco – solitamente le navi da crociera rimanevano solo quattro ore. Le persone correvano in città, scattavano una foto e se ne andavano». Oggi la sosta tipica è di 11 ore, consente una serie di escursioni e riduce il sovraffollamento. L’amministrazione comunale ha previsto poi l’acquisto di appartamenti da affittare a famiglie locali a canoni contenuti e sta valutando l’inasprimento delle multe per i casi di ubriachezza molesta e di violazione dei monumenti.

Napoli espugnata da Airbnb

Il turismo genera sì entrate, ma non sempre a beneficiarne sono i locali o le persone meno abbienti. Anzi. Può alimentare l’inflazione, aumentare i prezzi delle abitazioni e distorcere i mercati del lavoro locali. In molte città, le industrie tradizionali sono in declino, mentre predominano gli affitti a breve termine e i lavori nel settore dei servizi, spesso in mano a grandi catene dell’industria alberghiera o a società slegate dal contesto locale.

Un esempio di questa distorsione è la città di Napoli. Un recente reportage del quotidiano Politico ha messo a nudo le contraddizioni della più fantasiosa metropoli d’Italia. E con lei un po’ tutte le nostre magnifiche città. Per descrivere le distorsioni del turismo moderno, Politico parte dalla storia della statua di Pulcinella dello scultore Lello Esposito installata nel centro storico una decina di anni fa e diventata un must per ogni turista, tanto che una visita alla città di San Gennaro non è completa se non hai fatto almeno un «passaggio», una toccatina portafortuna al naso della maschera locale.

Quel rito, proposto e riproposto da influencer e promoter di un turismo tocca e fuga, è diventato in un battibaleno una tradizione. Il rischio è che non si dica più «vedi Napoli e poi muori», ma «sfiora il naso di Pulcinella e poi schiatta». «Il risultato» scrive Politico, « è una tradizione “locale” paradossale senza alcun locale, nonché un ottimo esempio di ciò che il sovraffollamento turistico sta causando alle città italiane (…) I visitatori sono attratti da Napoli e dall’Italia per ciò che considerano autenticità: la vivace vita di strada, i murales colorati, la cultura gastronomica e il calore della gente del posto. Ma con l’aumento dei prezzi che rende impossibile ai residenti rimanere, proprio quell’autenticità sta svanendo».

Eh già, i prezzi… Con l’arrivo di visitatori dal portafoglio rigonfio, i proprietari di appartamenti e le aziende alberghiere hanno fiutato l’affare e i prezzi sono lievitati. Il punto è che chi ne guadagna non sono i napoletani delle classi meno agiate, ma spesso sono privati o investitori del nord che hanno investito su Napoli sfruttandone le peculiarità, sfrattando i più poveri per dare spazio a chi paga meglio. Politico riporta un dato interessante. Nel 2023 quasi due terzi degli host Airbnb possedevano più di una proprietà e i primi cinque host controllavano circa 500 annunci. Ciò significa che i proprietari più grandi sono aziende, non persone. E anche quando i proprietari sono individui, spesso provengono da città più ricche come Roma o Milano.

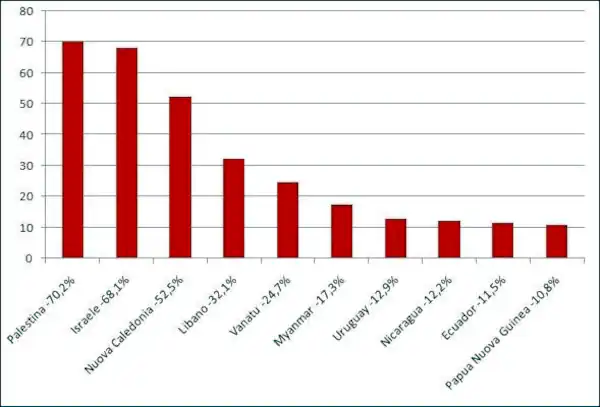

Paesi con il maggiore declino percentuale di arrivi nel 2024. Fonte UN Tourism. Grafico di Alberto Burba.

Per risolvere la questione, occorrerebbe intervenire dall’alto. «C’è bisogno di una legge nazionale che stabilisca dei limiti», ha osservato Gennaro Acampora, membro del Consiglio Comunale di Napoli. E ha suggerito piani urbanistici che fissino una percentuale massima di affitti a breve termine per evitare lo sfollamento dei residenti. Attenzione quindi, quando si parla di sovraffollamento turistico, non bisogna dare la colpa ai viaggiatori. È necessaria invece una gestione politica. In un’intervista rilasciata alla Cnbc, Randy Durband, amministratore delegato del Global Sustainable Tourism Council, ha detto: «Lavoro nel settore dei viaggi e del turismo da 40 anni, collaborando con comitati e associazioni di categoria in Europa, Nord America e Asia (…) I governi di tutto il mondo tradizionalmente non ritenevano di avere un ruolo nella gestione del settore».

Concetti santi, presi in considerazione anche dall’amministrazione di Barcellona. Il sindaco Jaume Collboni ha fatto sapere che entro la fine del 2028 la città catalana taglierà gradualmente le licenze esistenti per gli oltre 10mila appartamenti a destinazione turistica di breve periodo. Lo scopo è alleviare la crisi abitativa e riportare gli immobili sul mercato residenziale a lungo termine, aumentando così la disponibilità di alloggi e riducendo i prezzi degli affitti. Il piano è sostenuto anche dalla Corte costituzionale spagnola, che a marzo ha respinto il ricorso presentato da alcuni proprietari.

In Albania 440mila abitazioni abusive

Lo sviluppo del turismo di massa comporta un’estensione delle zone cementificate e delle infrastrutture legate all’ospitalità, ai trasporti, alla ristorazione, alle telecomunicazioni, ai servizi di smaltimento dei rifiuti. Ciò a discapito di terreni agricoli, aree verdi, zone protette. Lo sanno bene in Albania. Chi ha avuto la fortuna di visitare il Paese 15/20 anni fa ricorderà una terra incontaminata. Spiagge libere dove i locali si portavano una tendina, il pranzo al sacco e ci passavano il fine settimana, andandosene senza lasciare traccia.

Ora il panorama è tutt’altro. Infrastrutture cresciute a dismisura per ospitare il boom di turisti degli ultimi anni. Secondo il britannico Institute of Economic Affairs, dagli anni Novanta a oggi sarebbero 440mila le abitazioni abusive. Strutture che in parte potrebbero andare ad alimentare il settore. A ciò si aggiunge una sciaguarata legge voluta dal governo per sfruttare il business miliardario.

All’inizio dell’anno, il Parlamento albanese, con 71 voti a favore e solo uno contrario, ha approvato l’estensione di due anni di una legge che prevede l’esenzione dall’imposta sul reddito alle società che fanno investimenti strategici e costruiscono hotel di lusso. Un lasciapassare alla cementificazione del territorio. Poi, un giorno, i turisti se ne andranno e quel cemento resterà lì. A memoria di un’epoca scellerata di quando la miniera turistica forniva pepite d’oro.

Add comment