Franco Piperno | E quindi uscimmo a riveder le stelle

di Effimera

Ci sconfiggeranno talmente tante volte che alla fine impareremo a vincere

Ci sconfiggeranno talmente tante volte che alla fine impareremo a vincere

Franco Piperno, 13 luglio 2017, Sherwood Festival, Padova

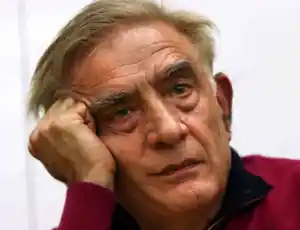

Il 13 gennaio 2025 è mancato Franco Piperno, uno dei protagonisti delle lotte che hanno attraversato l’Italia a partire dal’68 sino ai più recenti movimenti. Ex leader di Potere Operaio, ha vissuto la repressione politica dei tardi anni Settanta, spostandosi prima in Francia e poi in Canada, dove ha insegnato astrofisica in diverse università per poi tornare in Calabria, a Cosenza. Studioso delle trasformazioni del capitalismo, delle possibilità di sovversione e dei problemi della metropoli e del meridione, grande fisico. Effimera lo vuole ricordare riprendendo due scritti e due video.

* * * *

Sul lavoro non operaio

Il primo contributo è tratto dal Pre-print 1/4 supplemento alla rivista Metropolis (i cui articoli sono stati oggetto di accuse di terrorismo nel processo 7 aprile 1979) “L’autonomia possibile”, intitolato “Sul lavoro non operaio”.

Autonomia possibile, valori d’uso, lavoro non operaio[1] – di Franco Piperno

Chiamiamo autonomia la forma politica dentro cui si esprime e cresce il movimento del lavoro non-operaio. Si intende per lavoro non-operaio sia il lavoro indirettamente produttivo, sia il lavoro produttivo le cui prestazioni prescindono dalla modificazione – più o meno meccanizzata – della merce.

Questo segmento di forza-lavoro si caratterizza per essere la materiale articolazione dell’«intelletto generale» nel senso che solo a partire dalla sua presenza dentro il flusso produttivo allargato, il lavoro vivo assume la forma di attività generalmente e compiutamente sociale, attività in sé conclusa, che non ha bisogno di alcun «fattore esterno» per dispiegare nella sua interezza la potenza del lavoro come allargamento indefinito della ricchezza o, se si vuole, del processo di riproduzione sociale.

In questo senso, il lavoro non-operaio – nel suo congiungersi al lavoro operaio, continuamente innovandolo e riducendolo – dà al lavoro sociale una dimensione di attività autonoma già dentro il processo di riproduzione capitalistico.

(…)

L’aspetto più significativo, a livello di rapporti di produzione, è quello di riappropriazione da parte del lavoro vivo della «potenza» e della «socialità» con cui il capitale – in quanto soggetto di «scienza» – si presenta dentro il processo di produzione e riproduzione sociale.

(…)

In altri termini: il passaggio tendenziale, rilevabile empiricamente, al livello del processo produttivo moderno, del lavoratore come erogatore di fatica (tempo di lavoro) in «sorvegliante e regolatore» tecnico, fonda la possibilità di un’autonomizzazione del processo produttivo rispetto al processo di valorizzazione – proprio perché si dà un’unità fra lavoro e coordinamento del lavoro, materialmente realizzata dal massiccio ingresso, nella produzione sociale, del lavoro non-operaio come segmento crescente della forza-lavoro. Come ognuno vede, la tendenza sopra delineata è operante in tutta l’area del capitalismo maturo.

La specificità della situazione italiana sta invece nell’anticipo con cui il lavoro non-operaio ha imposto se stesso, come interno alla composizione di classe operaia storicamente data, prima ancora che lo sviluppo delle forze produttive dentro la sezione italiana di capitale fondasse l’oggettiva possibilità dell’internità stessa.

L’intelletto generale, vivo, vuole vivere – sia pure di vita fragile e inquieta – dentro il lavoro vivo.

La pratica del rifiuto del lavoro ricompone il «sapere sociale» frantumato

Diverse sono le ragioni che hanno provocato questo anticipo (che ha giocato e gioca come fattore “principe” nella destrutturazione dell’assetto di capitale in Italia).

Impossibile, in questa sede, elencarle tutte. Basterà ricordare il ruolo decisivo svolto dal ’68 – e più specificatamente la diffusione e la continuità con cui l’esperienza del ’68 è penetrata in questi dieci anni nei comparti del lavoro sociale diversi dalla fabbrica. Mette conto delineare brevemente quale conseguenza – in termini di rapporti di forza fra le classi dentro la produzione sociale – comporti questo rovesciamento anticipato per cui la delega del dominio all’intelletto generale, volta ad assicurare il carattere molecolare del processo di valorizzazione, funziona all’inverso, ricomponendo sulla base del sapere sociale accumulato tutta l’intelligenza produttiva del lavoro vivo contro le condizioni di produzione. A partire dal ’70, sia pure con ritmo ineguale, pieno di pause, arretramenti e cadute improvvise (valga per tutti la paralisi del movimento nei mesi successivi alla rivoluzione dei prezzi petroliferi) gli elementi di rigidità introdotti dalle lotte hanno inceppato e poi scardinato il mercato del lavoro.

(…)

È così sotto gli occhi di tutti la diminuzione drastica dell’orario di lavoro effettivo rispetto a quello ufficiale (per via di assenteismo, pause più o meno concordate, rigida attinenza alla mansione e alla collocazione anche fisica), e l’aumento vertiginoso del doppio lavoro, soprattutto come «part-time».

Si badi: il fenomeno odierno non ha alcuna analogia con quello – di proporzioni raffrontabili – degli anni Cinquanta.

Lì infatti il secondo lavoro si presentava come del tutto annesso alla dinamica della produzione di plusvalore (assoluto in primo luogo). Si trattava allora di prolungamento della giornata lavorativa strettamente intesa, in cui – stanti i livelli della produttività sociale dell’Italia post-bellica, nonché i rapporti di forza fra le classi – il doppio lavoro era dilatazione del «tempo immediato di lavoro» – perché il rapporto di lavoro necessario-pluslavoro si desse nelle proporzioni richieste dall’accumulazione capitalistica.

Insomma: il doppio lavoro veniva vissuto da parte operaia come lavoro necessario, mera occasione di sopravvivenza, costrizione imposta dal nemico sociale.

(…)

Assai diversa è la situazione presente: qui siamo di fronte a una riproduzione «garantita» ottenuta tramite una pratica sociale di rifiuto del lavoro, che per estensione e profondità è senza precedenti nell’Occidente capitalistico. Questo è un passaggio decisivo, il cui possesso è indispensabile per la comprensione della situazione di classe in Italia.

Nuova socialità della cooperazione lavorativa

Quando, infatti, si insiste, nel rappresentare la congiuntura italiana, sugli elementi di rapina che la forma di produzione della «fabbrica diffusa» comporta; quando il doppio lavoro appare come mera estensione di sfruttamento, rastrellamento «sordidamente giudaico», negli interstizi della società – ecco che vengono a essere rimosse proprio le caratteristiche soggettive, di parte operaia, che storicamente hanno determinato, in qualche modo, in avanti le condizioni di produttività date.

(…)

Giacché, come è possibile non vedere che se elemento fondante del recente e massiccio allargamento del «part-time» del lavoro a domicilio è stata la lotta al lavoro produttivo da parte dell’operaio massa, la formazione stessa ha avuto tuttavia luogo dentro «l’incessante trasformazione della natura dell’industria» – anzi addirittura come ulteriore sollecitazione della stessa?

Qui non si tratta di una regressione nella forma della cooperazione sociale, di un ritorno a forme che precedono la manifattura (humus desiderato del rivoluzionarismo protocomunista italiano che, giustamente, vede il proprio possibile successo affidato alla «infinita potenza» della povertà, al regresso, alla barbarie).

Il lavoro a domicilio di cui si sta discutendo è sempre organizzato dalla grande impresa sulla scala della cooperazione sociale – e richiede quindi un ulteriore salto in avanti nei processi di automazione nonché nell’integrazione fabbrica-società. Il lamento sulla contrazione del «fattore di scala» che comporterebbe il passaggio dalla fabbrica, come luogo murario del ciclo lavorativo, allo «sminuzzamento» dello stesso ciclo nel lavoro a domicilio, non tiene conto della circostanza che questa disseminazione è solo decentralizzazione fisica – essa avviene infatti forzando il carattere organico della cooperazione lavorativa e materializzando comando e coordinamento dentro la tecnologia dell’automazione; così la divisione del lavoro procede nella sua sussunzione assolutamente classica, progressiva, delle forze produttive e in primo luogo dei comportamenti della forza-lavoro, rovesciando le difficoltà politiche in un allargamento assoluto del processo di valorizzazione, e per questa via potenziando il lavoro sociale come base materiale della ricchezza.

(…)

Una critica al concetto di «emarginazione»

Intanto, diciamo subito che non c’è «emarginazione», disoccupazione e repressione nel senso forte che questi termini hanno nella storia delle relazioni industriali.

La raffigurazione del Paese in preda alla miseria crescente e alla ferocia dei nuovi e vecchi governanti, anche quando appaiono sui fogli dei radicals nostrani, sono pure idiozie: gravi solo perché testimoniano quanto separato, ottuso, inutilmente soddisfatto di sé sia quello «spicchio» di cielo della politica che appartiene ai nostri compagni rivoluzionari di ruolo e ai loro «compagni di strada» – posseduti da «delirio repressivo». Sopravvivono perché «controreazionandosi» a vicenda la paura delle proprie paure, coltivano la «volontà d’impotenza», l’orrore per la vittoria e il successo come materialità che si impone. Non si vuole con ciò negare che esista in Italia la logica del mondo «altro dalla ricchezza»: marginalità, disoccupazione, repressione non vogliono morire, si nutrono di lavoro vivo e sopravvivono come possono.

Ma tutto questo è banale – vuol dire ripetere ossessivamente una verità vuota: il carattere contraddittorio del «progresso» capitalistico, il suo continuo mortificare e distruggere la «vita possibile» dei produttori come riaffermazione delle proprie condizioni di sviluppo. Ma il punto decisivo è oltre il banale. Come dire: oltre Seveso.

Di chi è l’iniziativa che attraversa e sommuove, ormai pressoché ininterrottamente da dieci anni, tutto il tessuto produttivo? O, se si vuole: come si è andata configurando, nel rapporto fra le classi, la distribuzione della ricchezza in Italia? Quale soggetto è andato affermando il proprio diritto come «diritto nuovo» alla garanzia, all’automatismo della riproduzione senza accettare condizioni sul versante dell’interesse generale – ovvero della produttività sociale intesa come incremento del valore realizzato «pro capite»? Tutta la pubblicistica e la letteratura corrente danno una risposta inequivocabile.

La vita quotidiana si incarica da parte sua di «zittire il lamento delle statistiche», facendo penetrare nella testa dei singoli questa «sicurezza bella» del diritto automatico alla vita come diritto imposto.

Per capire questo generale sommovimento non basta tenere d’occhio gli indici «classici» della scienza economica; il quadro si è fatto più complesso e ricco di variabili sconosciute.

Vediamo la cosa da più vicino. Si dice: oltre due milioni di disoccupati, soprattutto giovani. Reinnescato dal «ritardo semantico» delle parole un «pianto costernato» inonda i fogli progressisti e «rivoluzionari». A prendere sul serio i termini (che informano perché richiamano analogia) ci sarebbe da aspettarsi che due milioni di persone vivano nell’indigenza, e una percentuale così cospicua (diciamo centomila) sia prossima all’inedia. Come ognuno può vedere si tratta di una rappresentazione distorta dell’uso di vecchie parole per denotare fatti nuovi.

Il «soggetto sfruttato» considerato dal punto di vista della sua ricchezza

L’attuale disoccupazione italiana ha luogo in condizioni affatto originali. Il livello della spesa pubblica, in specie per sanità, scuola, servizi è di tale portata da sdrammatizzare alla radice il fenomeno. E il fatto che tutto questo poggi su un apparato pubblico «improduttivo» al quale va destinata una fetta del plusvalore sociale, è fatto – dal punto di vista dell’interesse di classe – assolutamente secondario a fronte del «valore d’uso» di questi servizi e anche dell’effetto di alleggerimento che l’occupazione in essi esercita sul mercato del lavoro, concorrendo in modo non secondario a impedire il formarsi di un esercito industriale di riservaDa questo punto di vista, si può dire che la contraddizione passa attraverso le spese dello Stato; e che si dà un preciso interesse operaio al mantenimento delle funzioni definibili come «improduttive». D’altro canto le occasioni – più o meno legali – di reddito che un sistema produttivo a capitalismo maturo genera di continuo, rendono la disoccupazione in certa misura, un «tempo di lavoro» autoregolato, saltuario, non irrigidito.

Del resto, basta osservare che la stessa categoria anagrafica del disoccupato è, nelle statistiche, definita per negazione – in quanto condizione che difetta nella regolarità e continuità della prestazione lavorativa. Ma mentre questa condizione denotava in passato, ad esempio negli anni Cinquanta, estraneità al processo produttivo o comunque alla distribuzione del reddito, questo non è più vero, almeno nella generalità dei casi, dentro una produzione sociale così elastica e insinuante – in cui fabbrica e società diventano sinonimi. Forse bisognerebbe cominciare a pensare alla disoccupazione non come «mancanza» come «difetto», ma come «presenza», come «pienezza». Giacché solo gli ideologi del lavoro produttivo – specie zoologica in estinzione confinata ormai in quegli spogli parchi che sono gli uffici studi del sindacato e del Partito comunista – rimuovono, mentendo per omissione, la componente di rifiuto del lavoro produttivo che v’è nel fenomeno della disoccupazione giovanile. Anche qui il comportamento soggettivo è un «indizio forte» di questa asserzione.

(…)

Qui siamo di fronte a una novità di comportamento di grande rilievo. Negli anni Sessanta la fabbrica era, in specie per la forza-lavoro giovanile, un’occasione privilegiata di reddito e, per una minoranza politicizzata numericamente significativa, anche sede, orgogliosa e decisiva, della lotta e dell’organizzazione politica di classe. Insomma «militanti e produttori» insieme si era solo nella fabbrica. Qualcosa in questo registro così lineare si è ora irrimediabilmente rotto. Il giovane operaio guarda fuori dalla fabbrica alle occasioni più fluide e meno rigide di reddito – ma guarda fuori anche con gli occhi del corteo duro che spazza il centro cittadino, con l’ansia dell’espropriatore-ladro, con la vigile attenzione del terrorista: anche qui si tratta di una minoranza, in vero numericamente ridotta, ma la sua stessa esistenza come «distribuzione normale» in ogni agglomerato operaio attesta la non interpretabilità in termini di devianza, di scarto statistico; e ciò è, di per se stesso, un salto rispetto al passato.

(…)

L’incessante erosione del pluslavoro

A ben guardare la «porta stretta» attraverso cui passare per comprendere la situazione italiana è data dalla «genesi» delle condizioni, dentro le relazioni produttive, che consentono l’affermarsi della rigidità operaia (vera e propria erosione progressiva di plusvalore) senza che la macchina produttiva precipiti verso la paralisi – con conseguenze che finirebbero per schiacciare lo stesso contropotere operaio. Il che equivale a interrogarsi sul «segreto» che ha permesso di incrementare il rapporto lavoro necessario/pluslavoro in una misura senza precedenti nella storia italiana e senza confronti nell’Occidente capitalistico – tenendo tuttavia il debito complessivo del Paese verso l’estero entro i 20 milioni di dollari: che vuol dire il 10% del G.N.P. annuale e appena 1/5 dell’ammontare di capitale trafugato all’estero in soli sette anni (dati del 1976).

Bene: ricorrendo per brevità d’esposizione a una risposta schematica si può affermare, in primo luogo, che la lotta operaia contro il pluslavoro in fabbrica ha potuto imporsi, ben al di là dei risultati contrattuali, perché il lavoro non-operaio dentro e fuori la fabbrica ha progressivamente desistito dai suoi compiti di comando e controllo per configurarsi tendenzialmente come «coordinamento e innovazione».

Non si insisterà mai abbastanza sul fatto che è il comportamento molecolare di milioni di uomini, che dovrebbero «sorvegliare e punire» altri uomini, a permettere la sottrazione alla costrizione del «ritmo», il fiorire delle pause, il ridimensionamento della fatica. Il lavoro non-operaio che vede sé stesso dentro la composizione di classe operaia assicura, nella quotidianità della produzione sociale, l’espandersi dell’erosione del pluslavoro.

Tempo di lavoro / tempo di non lavoro.

D’altro canto questo comportamento soggettivo del lavoro non-operaio spinge all’automazione della produzione come tentativo di oggettivare il comando nel capitale costante; ma anche come mera condizione di sopravvivenza del ciclo produttivo.

A sua volta l’allargarsi dell’automazione offre altre occasioni all’intelligenza produttiva di sfuggire al «tempo immediato di lavoro», contrae assolutamente e relativamente la presenza della forza-lavoro in generale e di quella produttiva in particolare nel processo produttivo diretto, pone le basi per una ulteriore riduzione che può assumere l’aspetto di pluslavoro o di «tempo libero» a seconda dei rapporti di forza tra le classi.

Vale la pena ricordare, a proposito del tempo libero, che anche qui qualcosa è mutata; non è tempo libero dell’impiegato svizzero impaniato dalle agenzie di viaggio: tempo che «trascorre senza senso restando tuttavia soggetto ai ritmi del mondo del lavoro salariato e alla sua ideologia».

Il tempo libero se è in parte tempo di lavoro (ma autoregolato) per procurarsi reddito, è anche «otium» in quanto tempo dedicato ad attività più alte; ad esempio: all’organizzazione e all’allargamento della lotta – per quanto ingenue possano essere le forme che tutto questo «mediamente» assume. D’altro canto il «tempo libero ha naturalmente trasformato colui che ne dispone in un soggetto diverso; ed è come tale che egli entra poi anche nell’immediato processo di produzione».

Insomma questo «feed-back» positivo che si è istituito tra rifiuto operaio del lavoro produttivo – comportamento dentro la produzione del lavoro non-operaio – automazione (feed-back che rende vischiosa e qualche volta arresta, stante la relativa arretratezza delle forze produttive, la connessione processo di valorizzazione-processo di produzione) trova il suo «spunto iniziale» nel comportamento del lavoro non-operaio che ormai sembra guidare tutta la dinamica.

(…)

Qui ci interessa evidenziare come sia insufficiente vedere nella «nuova composizione di classe» la base materiale della crisi italiana. Giacché quando si parla di modificazione nella composizione di classe si sottolinea in genere l’ingresso (o il diverso peso relativo) di un segmento di forza-lavoro dentro il corpo complessivo di classe operaia.

Muta la composizione tecnica di classe ma, in qualche modo, si tratta di un’aggiunta, o, come è uso dire, di «proletarizzazione» di altri strati sociali che nel loro ridursi a «classe operaia» si impadroniscono della memoria storica di lotte, comportamenti e istituti organizzativi precedenti. Oggi invece in Italia c’è rottura, c’è mutamento nella composizione politica di classe – il dislocarsi del lavoro operaio non significa assorbimento e mimetizzazione del primo nel secondo, non è una sorta di «reductio ad unum».

Comando del valore d’uso sul lavoro sociale

L’ingresso soggettivo del lavoro non-operaio dentro il corpo di classe operaia pone un drammatico problema di rottura del comportamento produttivo e politico nella prassi totale del lavoro vivo; che genera – non serve nasconderlo – anche tragiche forzature, lacerazioni nonché tentativi di rigetto. Il che è del resto assai ragionevole – purché si tenga presente che i soggetti denotati con astrazioni (lavoro operaio, lavoro non-operaio) sono in realtà soggetti reali e cioè uomini che intrattenendo reciprocamente nuove relazioni mutano, sono costretti a mutare, radicalmente se stessi. È una problematica assai vasta; e in questa sede è possibile indicare solo uno dei fili conduttori. L’idea forza con cui il lavoro non-operaio va costruendosi come soggettività è quella del comando del valore d’uso sul lavoro sociale. Malgrado che spesso questa idea-forza non sia penetrata dentro il singolo a mo’ di coscienza, i movimenti produttivi e i gesti di lotta del lavoro non-operaio corrono lungo questo filo. Si pensi alle lotte sui servizi sanitari, sulla scuola, sul problema dell’energia. E tuttavia questo valore d’uso non ha un significato protosocialista, artigianale, di possesso intellettuale e controllo da parte del singolo produttore della specifica mediazione tecnica con la natura relativa a una particolare attività lavorativa. In altri termini non è una riedizione del movimento hippie, divinizzazione fantastica del singolo e disprezzo reazionario per la ricchezza.

Comando del valore d’uso vuol dire richiesta di «lavoro utile» come possibilità materiale di usare, per i soggetti che producono, della ricchezza sociale – usare nel senso di godere di essa. Da questo punto di vista la divisione del lavoro, l’organizzazione scientifica della cooperazione lavorativa, la «natura come industria», in una parola la potenza del lavoro astratto, costituiscono il presupposto, il terreno stesso su cui la pratica del valore d’uso s’impianta. Si potrebbe dire che il valore d’uso pretende uno smisurato allargamento di questo stesso processo, desidera la «società umana come racket di massa della natura» – al limite spinge alla riproduzione sociale come processo garantito, meramente automatico, immediato e quieto nella sua anomia: come l’atto naturale del respirare. Bisogna insistere: l’idea-forza del lavoro d’uso non va ricercata nei documenti che i gruppi politici preparano o nella rappresentazione individuale che il militante ha del movimento.

Essa «non si fa vedere a occhio nudo e chiede quindi l’occhio della mente e la presa della teoria».

E la mente può ricercarla solo nella fattualità dei processi – purché si intenda per processi la totalità della prassi umana; ma in primo luogo il movimento produttivo del lavoro vivo e i comportamenti politici di massa.

Valore d’uso è

Valore d’uso è il disgusto del posto fisso, magari sotto casa: è l’orrore per il mestiere; è mobilità; è fuga dalla prestazione stupidamente irrigidita come resistenza attiva alla merce, a farsi merce, a essere posseduto interamente dai movimenti della merce.

Valore d’uso è la complicità sociale che il lavoro non-operaio offre, lungo gli interminabili attimi della giornata lavorativa, al comportamento operaio che rifiuta la «cieca fatica» propria del lavoro di fabbrica.

Valore d’uso è la volontà di sapere nel suo «attraversare calpestando», con la dolce ottusità dei giovani, il corpo della «madre scuola»; che boccheggia e ansima perché strutturalmente incapace di dare, di rispondere a un bisogno di conoscenza che non si configuri come richiesta di inserimento nei ranghi del lavoro salariato – e se, dio non voglia, anche qualche rosa viene calpestata tanto peggio per le rose.

Valore d’uso è il desiderio di apprendere con tutto il corpo questa nuova sensibilità che emerge da quel continente ricco di toni, sfumature, emozioni sensibili che è l’associazionismo giovanile nel suo rapporto particolare con la musica, il cinema, la pittura, insomma con «l’opera d’arte nell’epoca della sua riproducibilità tecnica».

Valore d’uso è la ricerca caparbia di nuove relazioni tra gli uomini, di modo «trasversale di comunicare», di sperimentare, di crescere sulle proprie diversità – e insieme la capacità di non rimuovere la sofferenza, le miserie e le sconfitte di questa ricerca lasciandosi assorbire dalla vecchia norma, reinventando tartufescamente la domenica; bensì cercando ancora, procedendo «a testa alta».

Valore d’uso è la «pensosa allegria» propria del furto di oggetti utili, desiderati – che è rapporto diretto con le cose, libero dalla mediazione sporca perché inutile del denaro; ma anche «nostalgia della ricchezza», del vivere gratis, di una pienezza di consumo e godimento come possibilità latente, materiale della società moderna – che forse è aspirazione al paradiso ma solo in quanto disprezzo per le difficoltà inutili perché già superabili; solo in quanto odio per un purgatorio che, nel suo trascinarsi oltre il giusto, cessa di essere preparazione, attesa per diventare privazione giustificata, sofferenza superflua.

Valore d’uso è la speranza ingenua con cui nell’agricoltura, nei servizi, nei quartieri, nascono, per vivere fragilmente e poi morire, cento, mille esperienze di «controeconomia», di lavoro utile – come allusione tenera a un’altra forma di lavoro sociale, a un’altra distribuzione del tempo del lavoro in quanto costo sociale; desiderio di conoscere, bisogno di scegliere la destinazione della propria fatica; in qualche modo stima e protezione audace dell’unicità della propria vita.

Valore d’uso è la disumana astrattezza dell’omicidio, dell’attentato – soluzione fantastica di un problema reale, rimpianto denso dell’interezza delle proprie possibilità, disperato tentativo di far valere, con orgoglio impaziente, la propria forza sociale; che però, nella forma cortocircuitata della violenza militare, finisce col premiare esattamente il contrario di ciò di cui parla.

Valore d’uso è tutto questo e insieme altre cose: difficilmente verbalizzabili ma certo osservabili dentro la nuova giornata lavorativa, dentro la vita quotidiana – purché cessi il vezzo di ascoltare con un orecchio solo: e avvertire così il rumore dei cristalli rotti ma non lo strofinio di «tutta la tavola trascinata irresistibilmente verso il futuro».

Inadeguatezza della categoria-denaro a sintetizzare i nuovi bisogni

Forse il richiamo alla Roma del 12 marzo 1977 può rendere nella sua complessità – come ricchezza e indigenza insieme – l’immagine della pratica sociale del valore d’uso.

Tutti i tratti prima delineati erano presenti – si davano simultaneamente e nello stesso luogo come in una prova generale, in una scena di massa con centomila attori. Forse bisognerebbe ripartire da lì, dalla «cattiveria sognante» di quel black-out assai meno popolato che quello di New York ma in qualche modo più gravido di conseguenze perché costruito da una «minoranza di massa», perché praticato servendosi della luce.

Ripartire da lì, da quell’accaduto, da quella presenza per riannodare i fili del discorso sulla forma denaro, sulla forma stato, sulla forma pensiero, sul sindacato, sul partito e così via. Qui possiamo solo tratteggiare l’approccio che deriva, nell’affrontare alcuni di questi temi, dell’avere l’occhio al «movimento reale che trasforma».

Innanzi tutto il valore di scambio o meglio il denaro come capitale. Nella pratica della nuova giornata lavorativa, in questo singolare modo di contrapporsi al movimento della categoria denaro, v’è appena la traccia della tradizione nazional-popolare della cultura cattolica che sente il denaro come colpa, come cosa immonda, come catastrofe dell’essenza umana.

Lo scambio lavoro contro denaro viene vissuto come scambio di fatica contro reddito. Ma si dirà: questa è una pratica antica quanto la forza-lavoro. Si può rispondere: la novità risiede nella circostanza che comportamenti produttivi di interi segmenti di forza-lavoro (in particolare il lavoro non-operaio) tendono a imporre, nel funzionamento della macchina economica, questo tipo di scambio.

Per dir meglio: il denaro pretende il lavoro che valorizza, impone che la produzione sociale sia dominata dall’atto di scambio lavoro contro capitale: potrebbe dirsi che il motore segreto della dinamica capitalistica, di questo spirito animale mai sazio che sommuove la storia moderna, è piantato in questo atto di scambio.

Di qui potrebbero derivarsi, come altrove è stato chiarito, con passaggi rigorosamente algebrici, tutti i comportamenti dei soggetti sul mercato: compresa la forza-lavoro nei suoi movimenti politici e produttivi.

Denaro come costo sociale eccessivo

La pratica sindacale di privilegiare l’aspetto reddito sull’aspetto capitale non contraddice questo svolgersi della categoria denaro – stante la capacità del capitale di presentarsi come reddito denaro, reddito astratto che produce esso stesso bisogno astratto di ricchezza, bisogno astratto di godere più che godimento fattuale.

È questa la chiave per capire la sostanziale simpatia con cui gli operai dell’Occidente (ma forse anche quelli dei Paesi a socialismo realizzato) hanno guardato e guardano allo sviluppo capitalistico – ed è ancora questo il passaggio necessario per ricostruire la cosiddetta «degenerazione revisionista» in tutto il movimento operaio; senza ricorrere a schemi interpretativi moralistici tipo «tradimento» che per essere convincenti, dato il carattere ripetitivo e onnipresente del tradimento stesso, richiederebbero una teoria genetica sui funzionari dei partiti operai.

Del resto, niente di irragionevole: l’opzione di massa a favore dello sviluppo capitalistico proviene dalla consapevolezza, anch’essa di massa, che – sia pure a prezzo dell’astrattizzazione dei bisogni, sia pur facendo emergere un’«umanità capovolta» – questo modo di produzione assicura, magari con le scorie produttive, l’appagamento di bisogni concreti, l’espansione del processo di vita, il ricambio ricco con la natura. La rottura si delinea quando, sulla base composita, universale, egualitaria, comunicabile, assicurata dal denaro in quanto misura e scopo delle cose, emergono bisogni nuovi, radicali – qualche volta nel senso che non sopportano ontologicamente rappresentazione in termini di denaro: spesso nel senso che avvertono come non più necessaria una loro traduzione in denaro.

Si porrebbe dire: il denaro come costo sociale eccessivo nell’epoca in cui è la stessa natura a funzionare da industria.

(…)

La «società sommersa»

Quando si dice che il rapporto tra un soggetto sociale costituito sul valore d’uso e la categoria di valore di scambio tende a porsi come mera occasione di reddito si vuole significare due concetti.

Alla forma impresa il lavoro vivo (o meglio la parte non irrilevante di esso) chiede garanzia di vita, soluzione automatica del problema della riproduzione. L’orgoglio produttivo, l’erogazione con inventiva, se può, si applica altrove – dopo che è trascorso il tempo immediato di lavoro.

Così se i torni, i forni, le caldaie, gli scambi, il sistema macchine nel suo insieme funzionasse da solo ben pochi si sentirebbero diminuiti per questo.

Invece dentro la forma valore d’uso segmenti via via più larghi di lavoro vivo applicano la loro forza invenzione, la loro intelligenza produttiva – con risultati non sempre apprezzabili ma con una continuità di sperimentazione che attesta la radicalità del bisogno.

Questa «società sommersa» non fonda kibbutz, non popola riserve in cui si pratichi virtuosamente il baratto.

Essa è impiantata come un tumore dentro la società del lavoro salariato – e organizza la sua metastasi, articolandosi, succhiando tutto quello che può col minimo sforzo, badando in ogni circostanza ai rapporti di forza e sottraendosi con grande intelligenza alle battaglie campali, agli scontri decisivi per evitare che l’impiego massiccio di tutti gli anticorpi di cui la società è capace, blocchi la metastasi stessa.

Non emarginazione, ma estraneità ostile

Come ognuno può vedere siamo ben lontani dal modello esplicativo Asor Rosa – che ha avuto le sue vittime dentro il movimento. Per Asor Rosa la forma impresa è prima società ricca ed equilibrata assediata da ciompi senza mestiere, temibili solo per la loro miseria morale e materiale che è loro propria. Laddove i ricchi non sono certo coloro che vivono dentro e per l’impresa – semmai essi hanno diritto a tutta la pietà, non scevra di preoccupazione, dei giovani. Ed è ancora alla complessità del 12 marzo del ’77 che bisognerà riandare per ricostruire l’intreccio tra nuovi comportamenti del lavoro vivo (in particolare del lavoro non-operaio) e strategia sindacale. Tutto ciò che prima è stato scritto sulla pratica del valore d’uso, ancorché incompleto, è sufficiente tuttavia a dare le dimensioni del problema.

Il rapporto è di estraneità profonda e, nell’immediato, esso assume la forma di un’ostilità reciproca. La cacciata di Lama dall’Università di Roma, lungi dall’essere una bizzarria estremista, è una spia di questa situazione.

Del resto non può che essere così. Il sindacato interpreta sul terreno contrattuale, come autorità salariale, i movimenti della forza-lavoro volti alla propria valorizzazione in quanto merce.

Questi movimenti non sono un’invenzione del sindacato. Sono movimenti indotti dallo svolgersi della categoria denaro, ma essendo movimenti reali che trascinano milioni di uomini, hanno aspetti contraddittori.

Il sindacato per sua fondazione mette in rilievo i tratti di movimento autovalorizzante di merce. Il conflitto, la lotta che esso rappresenta e conduce si svolge dentro i limiti dello scambio lavoro produttivo-capitale. Oltre questi limiti la forma stessa di sindacato non si dà. Sicché, quando in Inghilterra o in Italia i bonzi sindacali concordano sacrifici con le imprese per salvare l’economia, bisognerebbe smetterla di gridare allo scandalo. Fanno il loro mestiere; difendono insieme il loro posto di lavoro; e gli operai, che sanno apprezzare la divisione del lavoro, non menano alcuna meraviglia. Ma questo movimento autovalorizzante di merce si svolge secondo una dinamica affatto diversa da quella che presiede alla pratica del valore d’uso – nella crisi poi questa diversità tende a porsi come opposizione, come ostilità. E questa ostilità, occorre ricordarlo, non contrappone un pugno di burocrati sindacali al popolo lavoratore. Essa divide il lavoro vivo, si rappresenta come contrasto produttivo, politico, culturale tra segmenti diversi del lavoro – insomma contrappone uomini ad altri uomini sulla scala dei grandi numeri. Il comportamento dominato dal valore di scambio si oppone, è costretto a opporsi al comportamento dominato dal valore d’uso.

È una lacerazione che attraversa il corpo del lavoro vivo, schiera moltitudini da una parte e dall’altra spesso senza continuità o confini tracciabili in base alle mansioni espletate. E tuttavia si può dire che, mediamente, quello che chiamiamo comportamento dominato dal valore d’uso si ritrova di preferenza tra i giovani che esplicano il lavoro non-operaio; e quello che chiamiamo comportamento dominato dal valore di scambio si ritrova più frequentemente nel lavoro operaio della grande fabbrica.

Dunque la lacerazione esiste: e tutto fa pensare che sia destinata ad approfondirsi. Né serviranno a lenire il dolore le comuni reliquie: la notevole omogeneità di lessico e il paradossale rifarsi alle stesse icone (oh, il ritardo della «politica»!) nascondono in realtà universi inconciliabili. E d’altro canto questa lacerazione non sarà certo rimaneggiata dal probabile successo della strategia del Pci mirante a porre l’ipotesi diretta del lavoro produttivo sul governo del Paese – è facile prevedere infatti che la «centralità operaia» come riferimento per la macchina statuale non può che comportare, almeno nell’immediato, l’accentuarsi della pressione volta a ricondurre a forza-lavoro produttiva il lavoro non-operaio, e in genere il lavoro produttivo.

Riconduzione che, se non ha alcun respiro strategico dentro lo sviluppo capitalistico – giacché il livello delle forze produttive, la composizione di classe, l’obsolescenza della dimensione nazionale la rendono retrodatata – ha tuttavia la capacità di scompaginare il significato sovversivo dei nuovi comportamenti dentro la produzione sociale, compromettendo una ricomposizione di classe nella crisi attorno alla pratica del valore d’uso. Sembra quindi di poter concludere che la contrapposizione tra segmenti diversi del lavoro vivo è destinata, almeno in Italia, ad accentuarsi – alimentando uno scontro che, in quanto coinvolge milioni di uomini, può essere riguardato come una forma, sia pure sotterranea, di guerra civile.

NOTE

[1] Da «pre-print 1/4», supplemento al n. 0 di «Metropoli», 1978 Roma, pp. 1-12

* * * *

La Città al tempo del Neoliberismo

Il secondo contributo è un dialogo tra Franco Piperno e Carlo Cuccomarino (anche lui scomparso qualche anno fa e che vogliamo, in questa sede, ricordare) pubblicato su Sudcomune, n. 1/2, novembre 2016, su uno dei temi a lui più cari: la città e il municipalismo ai tempi del neoliberismo.

Carlo Cuccomarino: Io credo che il neoliberismo non sia soltanto un regime politico, ma un sistema sociale che organizza la vita nella sua totalità. Il neoliberismo è una dinamica di produzione di affetti, desideri, soggettività, e il suo obiettivo è quello di cambiare “i cuori e le anime delle persone”. Non è un sistema che possiamo bloccare occupandone semplicemente i luoghi del potere e della rappresentanza. A me pare che siamo entrati in un’epoca nella quale sia in atto “un divenire mondo del capitale attraverso gli strumenti della governamentalità liberista”. La crisi, la precarietà e il debito noi li sentiamo prima di tutto sui nostri corpi, sulle nostre vite. Dovremmo, dunque, iniziare a pensare cosa oggi potrebbe esserci ancora utile politicamente; e se, ad esempio, la conquista elettorale dei governi comunali è una di queste cose.

Franco Piperno: Per la verità il neoliberismo non mi pare introduca novità di rilievo nelle relazioni sociali; piuttosto è un ritorno all’origine, a prima del sindacato, alle condizioni che permettono una nuova accumulazione originaria. Ciò che caratterizza il neoliberismo nella fase storica che attraversiamo è proprio l’unificazione tendenziale del mercato mondiale, circostanza questa già tentata nella storia occidentale con gli imperi, ma che mai precedentemente aveva assunto dimensioni planetarie. L’altra faccia di questa unificazione è la vigenza di un principio di individuazione che trasforma ogni essere umano in un consumatore, dato che la produzione è affidata via via alla macchina automatica. Da qui quella evaporazione del corpo, quella sorta di uguaglianza perversa che tende a soffocare le diversità, siano esse naturali o culturali, per dare a tutti le stesse cose, fatta salva una differenza quantitativa. Una sorta di paranoia all’opera sulla questione ambientale, per esempio, autorizza la distopia che ripromette di pilotare il pianeta; o ancora, sul tema del reddito, si avanzano proposte di salarizzazione del mondo, una sorta di salario planetario che prescinde dal sistema economico sociale nel quale si riconosce ed è collocato l’individuo concreto. Da questo punto di vista il ritorno alla città è un procedimento simbolico per ripristinare la diversità delle forme di vita almeno per quel che concerne il nostro paese.

Carlo: Riprendo questa tua ultima affermazione sull’importanza di ripristinare la diversità delle forme di vita. Ho sempre pensato che la libertà vera è quella che nasce dal riconoscersi, gli uni dagli altri, come esseri differenti che riescono però a mettersi assieme. Questo concetto di libertà, nella mia vita, è andato sempre integrandosi con altre forme di vita in comune: prima con gli operai, oggi con il lavoro intellettuale, immateriale, cognitivo. Anche nei movimenti di cui abbiamo fatto parte, o che ci hanno attraversato, la libertà ha sempre fatto parte del comune. Come questo desiderio che aveva caratterizzato la nascita della democrazia si sia progressivamente affievolito, immiserito, all’interno dello sviluppo capitalistico è il grande problema, oggi esploso con la crisi finanziaria. Attualmente pare che la funzione progressiva e civilizzatrice del capitalismo è completamente venuta meno e che ci troviamo di fronte a un comando che non corrisponde più alle sue funzioni storiche: produrre ricchezza, plusvalore, profitti, eccetera. Assistiamo a forme di comando sempre più potenti, che si esprimono attraverso l’imposizione di un debito, attraverso una mediatizzazione sempre più alienante, che omogeneizza, invece di aiutare lo sviluppo delle singolarità, che introduce paura nella vita, che diventa sempre più sicurizzante e cosi via. Credo che oggi, per capire la città al tempo della globalizzazione, bisogna attingere anche a questi elementi di riflessione per declinarli nella città, intesa come ambito principale nel quale sviluppare la creatività necessaria per il pensiero e l’azione politica.

Franco: Concordo su pressoché tutti i tuoi argomenti; osservo solo che un certo pessimismo, diffuso tra di noi, è in buona parte legato alla difficoltà d’agire. Sai, io non credo che ci siano fenomeni nuovi o nuovissimi, ma solo fenomeni che si ripetono su cicli quantitativi diversi. Sarà per il predominio logico della fisica nella mia formazione, ma penso che la scienza presupponga degli invarianti, delle grandezze sottratte al tempo e allo spazio, tempo e spazio sono modi di pensare non già condizioni nelle quali ci tocca vivere. Tutto questo suona un po’ astratto anche per via delle mie difficoltà ad argomentare adeguatamente – l’astrazione qui mi serve per sgravarmi del peso delle scienze, in ultima analisi della tecno scienza come della geopolitica, un mondo che annienta la singolarità. Per dirla in altro modo, io trovo che il sentiero da percorrere è quello di costruire comunità e successivamente città dal momento che la città libera è solo una “comunità di comunità”. Così ho attenzione per la vita e la morte dei kibuzz sionisti, come delle comuni anarchiche di Catalogna e ancora dei narodnkj russi nonché dell’antica Repubblica romana o dell’agorà greca. Ho detto tutto questo rozzamente perché volevo comunicarti la mia critica a qualsiasi idea di partito, portatore di strategie o ancor peggio di tattiche a livello globale. Nel globale siamo tutti morti.

La città come luogo creativo per il pensiero politico

Carlo: Proviamo, dunque, a confinare queste nostre brevi riflessioni volutamente alla questione delle città, perché immagino che siamo entrambi persuasi che la stessa è sempre una limitazione creativa per il pensiero politico. Sulla città, come ben sappiamo, si annodano tante questioni, tra le altre: la città come luogo che limita lo spazio per rendere commensurabili le relazioni temporali tra le persone. Ho l’impressione che questo carattere sia oggi fonte di molte contraddizioni. Da un lato, il tempo si accelera nelle reti della conoscenza e della comunicazione globalizzata (il mondo a portata di mano non solo in internet, ma negli stili di vita, nella finanziarizzazione dell’economia, nell’azione criminale, nelle sensibilità artistiche, perfino nei sapori); da un altro, lo spazio si confina e risucchia la sfera morale, riporta l’etica al suo significato originario di ethos, cioè nicchia. Si formano così due grandi famiglie di conflitti: temporali e spaziali. I primi segnano il verso globale e i secondi agiscono come suo contrario, i primi liberano energie e i secondi le trattengono. Le diverse forme e gradazioni di questa scissione spazio temporale modellano l’organizzazione sociale, i rapporti tra le persone e la loro stessa condizione esistenziale. Sappiamo come la città sia il terreno in cui da sempre nascono i sommovimenti politici e forse quella del ventunesimo secolo va ripensata in divenire, come luogo di rivoluzioni urbane possibili; proprio a partire dai suoi margini, che per la preponderanza rispetto ai centri, rappresentano molto spesso la sostanza delle città stesse, l’ambito in cui si gioca una sotterranea partita dei diritti, tra sgomberi e resistenze, tra sorveglianza e illegalità, tra autoritarismo ed embrioni di consapevolezza politica. Quale è allora il modello di città destinato ad affermarsi nel ventunesimo secolo? E di chi saranno le città del futuro?

Dubbi sempre più consistenti vengono avanzati sulla capacità delle città europee di reggere alle trasformazioni economiche e sociali e continuare a funzionare nei termini emancipatori. Il modello di città europea viene sfidato nelle sue caratteristiche fondamentali nel momento in cui la crescente polarizzazione sociale sembra mettere in discussione proprio la capacità d’integrazione della città e minaccia al contempo la sua autorganizzazione e capacità di decisione. Lo spazio di azione delle amministrazioni locali si riduce, così come la loro capacità di giocare il ruolo di soggetti autonomi nell’arena della globalizzazione. La situazione attuale dei poteri planetari, riapre la questione di chi è la città sotto due diversi profili: quello di chi comanda, dei poteri che la governano, e quello della città come luogo di espansione e consolidamento dei diritti. Insomma l’antica questione delle centrali del potere e dell’autonomia della città torna a riproporsi, in termini non soltanto giuridici, quanto piuttosto di definizione e ridefinizione del diritto come spazio conflittuale, come luogo in cui si delineano gli ambiti e le forme di determinate acquisizioni individuali e collettive. L’interrogativo di chi comanda mi appare perciò aperto come mai in passato e la questione dell’autodeterminazione, del potere nella città e della stessa democrazia si viene a porre come uno dei grandi problemi insoluti che abbiamo.

Franco: Condivido la tua proposta di circoscrivere la nostra discussione alla città, per renderla in qualche modo esperibile. Ma allora non ha senso parlare di spazio e tempo come fossero condizioni del reale e non convenzioni linguistiche, sicché esistono una molteplicità di tempi e misure spaziali in numero quasi pari ai luoghi dove vi è persistenza abitativa. C’è, è vero, un tempo che in occidente tenta di porsi come un universale; ed è il tempo del denaro, dell’interesse composto del capitale finanziario, come aveva lucidamente affermato Keynes. La rete, la globalizzazione, non fanno che affrettare l’instaurarsi di questo tempo universale ma non comportano alcune novità significative. L’omologazione del genere umano coincide con la vigenza del tempo dell’interesse composto a livello planetario. Per inciso, non sono convinto della etimologia che riconduce l’origine della parola “etica” a “nicchia”; per me ethos vuol dire abitudini, costumi qualcosa di variabile con i luoghi. Insomma, etica indica il comportamento maggioritario di una comunità locale, prova ne sia che Cicerone ha creato il corrispondente termine latino “morale” basato su mores appunto costumi. Insisto su questo aspetto che potrebbe apparire una pedanteria perché rivendico un concetto di città elaborato nell’epoca classica e formulato letterariamente da Aristotele: la città è l’espressione della animalità umana, essa ha origine, ancorché inconsapevole, nell’istinto e non è frutto del calcolo utilitaristico. La città è come l’alveare o il formicaio, luoghi abitati da animali sociali. Per riassumere, credo che per contrastare l’omologazione del pianeta, la sventura più grande, occorre in questa parte d’Europa dove ci tocca vivere, fondare nuove città o rifondarne di antiche. Solo la città permette l’azione e la partecipazione collettiva per loro natura locali; solo la città permette di sottrarsi alla cattiva astrazione della crescita senza fine per riproporre l’ideale materialista della “buona vita”, di una vita che sia il tentativo di realizzazione dell’individuo, di una vita che valga la pena di essere vissuta. Tutto questo senza alcun ingenuo irenismo perché la città continua ad essere in potenza il luogo della guerra civile. Va da sé che bisogna portare la discussione sulla democrazia o, come dice Toni Negri, sulla democrazia assoluta.

Di chi è la città?

Carlo: Non voglio evitare la discussione sulla democrazia diretta e sulla democrazia assoluta, mi preme però ritornare brevemente su alcune cose che hai voluto sottolineare. Partirei da quel fenomeno specialissimo, geograficamente circoscritto e di limitata durata temporale, che fu l’autonomia delle città greche dove si danno le condizioni per una vita urbana auto centrata e indipendente. In esse, di fatti, si crea una dimensione inedita di partecipazione dei cittadini, che rappresenta una rottura rispetto alla condizione di esistenza nelle “città dei dispotismi” e schiude certamente la via a nuove forme di vita sociale. Ma anche in questa breve fioritura della polis democratica la questione “di chi è la città” rimane costantemente aperta, perfino nell’Atene di Pericle l’unità della città è fittizia e il “popolo sovrano” non corrisponde certo al complesso degli abitanti. Le diverse forme assunte dalla polis, da quella aristocratica a quella democratica dei cittadini, rimangono nella sostanza strutture lontane dall’idea moderna di democrazia, in cui importanti fratture hanno separato gli abitanti per condizioni, ceto, genere. Comunque, nonostante queste divisioni, nella polis si affacciano per la prima volta nella storia “forme di appartenenza” sconosciute fino allora: il cittadino della polis è appassionatamente zoon politikon, la dimensione che in essa si costituisce è un modello non solo di partecipazione ma anche di circolazione di idee, e restituisce un’immagine di felicità urbana destinata a esercitare suggestione fino ai tempi nostri, come ha mostrato in modo esemplare Hannah Harendt. La fitta rete relazionale della polis non si dipana unicamente all’interno dello spazio (mercantile – politico – culturale) dell’agorà ma è interessata di obblighi nei confronti della città, tra cui quello indispensabile di partecipare agli affari pubblici. In questo senso la domanda “di chi è la città” riceve qui per la prima volta una risposta precisa: è dei cittadini. La città, dunque, da sempre è il terreno in cui nascono i sommovimenti politici e forse quella del XXI secolo va ripensata in divenire, come luogo di rivoluzioni urbani possibili. Quale è allora il modello di città destinato ad affermarsi nel XXI secolo? E di chi saranno le città del futuro? Va da sé che lo spazio di azione delle amministrazioni locali si riduce,così come la loro capacità di giocare il ruolo di soggetti autonomi nell’arena della globalizzazione. La situazione attuale dei poteri globali riapre dunque la questione di chi è la città? Chi comanda al loro interno? Quali poteri la governano?

Franco: Provo a riassumere i nodi della nostra discussione. L’origine della città (Civitas, Polis) è nell’animalità dell’uomo, animalità sociale come quella delle api o delle formiche, potremmo dire che si tratta appunto di un istinto elaborato culturalmente, insomma appartiene alla sfera biopolitica. Non tutti gli animali sono sociali, anzi la maggioranza non lo è di certo. La nazione o l’impero non sono forme biopolitiche in senso proprio. Un agglomerato non è una città così come non lo è Babilonia. La città libera e sovrana la si ritrova nella storia occidentale come in quella orientale – non v’è solo la testimonianza greco-romana e poi la fioritura medievale dei comuni; anche in Cina si assiste a un ciclo millenario, grosso modo, nel quale le città nascono e la biopolitica in senso proprio si diffonde per poi perire nell’astrattezza centralizzatrice dell’impero. Per molti versi si può dire che la città è un luogo proprio mentre lo stato nazionale o l’impero sono non luoghi. A riprova di questa affermazione, basterà ricordare che la natura di città come collettività di cittadini – la parola città viene etimologicamente dal termine cittadino e non viceversa – si dispiega nel tempo, nel senso che la città ha una storia e la ha perché persiste nel luogo della sua fondazione. Il punto di vista del luogo e della coscienza del luogo permette d’affrontare alcune delle questioni epocali alle quali tu fai cenno. Così il movimento dei migranti potrebbe dirigersi verso i ruderi enigmatici, le città europee abbandonate – il Mezzogiorno italiano è ricco di simili siti. Le città europee – non le megalopoli o post metropoli che sono il contrario della Polis – possono essere investite da quel ritorno alla politica cioè alla partecipazione che proprio la globalizzazione favorisce suo malgrado producendo tempo libero tramite l’innovazione a risparmio di lavoro. Così la città può trasformarsi in una confederazione di città ovvero una federazione di quartieri; dimensioni queste che sole permettono l’esercizio della democrazia diretta, quella dei corpi in presenza e non già il rapporto virtuale del web. Per chiudere senza concludere, cito una frase di Hobbes che a suo modo di città se ne intendeva: un cittadino è libero solo se la città dove vive è libera.

La degenerazione contemporanea della città

Carlo: Per più di vent’anni, come molti urbanisti confermano, si è giocata nella città neoliberale una folle partita a Monopoli che ha man mano assunto vari nomi e aspetti: dalla gentrification alla privatizzazione degli spazi pubblici, dai mutui subprime alla finanziarizzazione della rendita urbana, dai Piani Urban fino alle forme ambigue di intervento misto (pubblico-privato) di “rigenerazione urbana”. Tale processo di gestione neoliberale della città, ha avuto come conseguenza non solo un rimescolamento delle popolazioni, che ha cambiato le “mappe sociali delle città”, ma anche uno “smarrimento” ed in dei casi una distruzione delle esperienze delle città come “luogo comune”. In altri termini, le politiche urbane neoliberali hanno affrontato lo spazio cittadino come una sommatoria di edifici privati, da un lato, e come uno spazio da finalizzare alla crescita economica dall’altro. Ciò ha generato situazioni paradossali: intere generazioni escluse dal mercato del lavoro; realtà urbane sempre più compartimentate e separate; forme di esclusione sociale e spaziale perversamente intrecciate (come lo spostamento dei poveri ai margini e la museificazione dei centri cittadini); difficoltà di funzionamento dei servizi fondamentali, eccetera. Nel corso di queste trasformazioni le retoriche sulla sicurezza urbana hanno acquistato sempre maggiore credito, hanno pervaso la mentalità dei cittadini e sono servite a erigere barriere visibili e invisibili, cosi come hanno legittimato l’introduzione di polizie private e di numerosi nuovi dispositivi di sorveglianza e controllo. Da questo punto di vista la città neoliberale, molto più di quanto non lo fosse la città industriale, è una città divisa, una città di pochi e per pochi.

Franco: Concordo con te sulla degenerazione della città in epoca neo liberale. A mio parere tuttavia non è stata l’ideologia neo liberale a corrompere le città fino qualche volta a distruggerle; piuttosto viceversa, col trasformarsi di molte città in nodi di flussi di merci, di non luoghi – come gli aeroporti – si è affermata l’etica politica neo liberale, che poi è quella stessa che sta all’origine del capitalismo, nella fase dell’accumulazione primitiva. Certo che sono accadute nuove cose, le città hanno una natura processuale, non sono triangoli, quindi mutano, hanno una storia. L’innovazione tecnologica a risparmio di lavoro e soprattutto l’unificazione del mercato mondiale hanno soffocato l’anime dei luoghi omologando le diversità fino a creare il disordine planetario dentro il quale viviamo. In altri termini, mai come ora si è perduto il sentimento dell’abitare un determinato luogo, d’essere cittadini di una qualche città – oggi si è produttori occupati o disoccupati e massimamente consumatori nel mercato mondiale. È intervenuta una sorta di salarizazzione universale dell’umanità, che si manifesta nella lingua dell’economia politica come credito, debito, PIL e così via. Dentro questa dimensione finanziaria, astratta e totalitaria quanto altri mai – malgrado sia zeppa di dispositivi burocratici – è stata catturata una parte importante della stessa opposizione anti capitalistica, come testimonia paradossalmente la rivendicazione del reddito planetario garantito. In questo scenario, il ritorno alla città o, come suol dirsi in modo inappropriato, il diritto alla città costituisce una alternativa etica-politica, una sorta di materialismo geografico in contrapposizione alla smaterializzazione, carica di sofferenza, che il capitale mondiale produce e riproduce. Non si insisterà mai abbastanza sulla potenziale concretezza della città, sul suo riflettere, tramite le vie e le piazze, i corpi umani e la loro mobilità. Si pensi alla tematica ambientalista riguardata dal punto di vista della città: l’autonomia implica la sovranità alimentare e quindi, come già aveva osservato Gramsci, la ripresa del rapporto città – campagna che può permettere il sottrarsi all’agricoltura industriale e allo stravolgimento del paesaggio che quest’ultima comporta. La città – non la megalopoli – ha la dimensione appropriata per autogovernarsi attraverso l’assemblea di quartiere e gli istituti della democrazia diretta, rendendo potente l’amministrazione proprio perché condivisa e incentrata sui problemi della vita quotidiana, sulla biopolitica e non già sulle fantasticherie, qualche po’ paranoiche e corruttibili, della geopolitica. Ancora: per via dello sviluppo capitalistico dell’automazione il lavoro salariato è destinato nel medio periodo a contrarsi drasticamente e il tempo libero si dilata come non mai; e pur tuttavia questa condizione felice può presentarsi nelle sembianze della sciagura se non si sa come impiegare questa libertà. La forma della democrazia comunale è in grado di offrire una possibilità d’impiego del tempo libero, impiego che realizza naturalmente – assai più efficacemente che la scuola – la formazione di cittadini consapevoli e responsabili. Per chiudere senza concludere, forse nel tardo capitalismo, per tutti coloro che non hanno smesso di aborrirlo, bisognerebbe sostituire, in qualità di concetto egemone, alla coscienza di classe la coscienza di luogo, come accadeva nella fase precapitalistica. Schiudendo così le tonalità emotive che s’accompagnano alla coscienza del luogo; tonalità che rendono l’idea di città un vero e proprio mito; che come tale si sottrae ad un giudizio di verità giacche la sua verità la trova nel successo o nell’insuccesso dell’azione; giusto quel che è accaduto agli operai del secolo appena trascorso con il mito dello sciopero generale.

Sul reddito garantito

Carlo: Nelle tue riflessioni ci sono ottimi input per continuare a “tessere”. Tra i molti vorrei qui soffermarmi sulle tue constatazioni rispetto al reddito planetario garantito, che abbiamo affrontato insieme in altre discussioni pubbliche e che, fuori da ogni metafora, mi incuriosisce. Gioco al rovescio: preciso alcuni passaggi sul mio punto di vista su questo argomento per meglio capire il tuo. Come ben sai la produzione capitalista è produzione di denaro a mezzo di merci e necessita pertanto di una anticipazione monetaria per poter avviare l’attività di trasformazione materiale delle merci che sia in grado, successivamente nella fase di circolazione e realizzazione, di trasformarsi in un profitto monetario. Alla funzione di “unità di conto”, di scambio e di misura della ricchezza (equivalente generale), la moneta assume anche la funzione di moneta-credito. La disponibilità di moneta-credito, vale a dire di un finanziamento iniziale, è condizione propedeutica non per produrre sulla base di un comportamento routinario, ma per ampliare ed estendere il livello di produzione e di generazione di sovrappiù. In altre parole è “moneta di nuova creazione” che entra nel processo economico e gli da dinamismo e permette la sua metamorfosi continua. Da questo punto di vista, unitamente al progresso tecnologico, il denaro e le macchine sono i motori dello sviluppo capitalistico e della continua ridefinizione della gerarchia capitale/lavoro. La possibilità di disporre di moneta-credito segna così il discrimine economico tra chi detiene i mezzi di produzione e chi solo la propria forza-lavoro. Il rapporto di debito/credito ha come oggetto il tempo (il ponte tra presente e futuro, nelle parole di Keynes) ed una “promessa di restituzione” da cui ha origine il “tasso di interesse”, che varia in funzione della rischiosità e della durata del prestito. Ne consegue che la sostanza del potere capitalistico della moneta sta nel suo essere fonte di discriminazione tra capitale e lavoro, quindi nella sua funzione sociale di divisione in classi. Tale funzione tocca il suo apogeo nel compromesso fordista in cui la disponibilità di moneta-credito di nuova creazione definisce la proprietà dei mezzi di produzione, mentre la disponibilità al lavoro garantisce la cittadinanza e il godimento dei diritti civili dei salariati. Per i salariati la disponibilità di moneta è comunque residuo, esito del processo lavorativo, è reddito. Alla luce di queste considerazioni, mi sembra che diventa necessario slegare la “disponibilità di moneta”, cioè di reddito, dalla “disponibilità di lavoro”. Separare “reddito” da “lavoro” significa, da questo punto di vista, disinnescare uno degli elementi portanti del “potere della moneta”: essere aprioristicamente disponibile solo per chi detiene la proprietà dei mezzi di produzione. Ciò ovviamente non modifica le modalità del rapporto capitale/lavoro, in quanto non viene intaccato il potere di gestire in modo unilaterale l’attività produttiva e la tecnologia, ma favorisce quel processo di liberazione degli individui dalla schiavitù del lavoro e dal ricatto del bisogno. La rivendicazione di reddito garantito è pertanto strumento di contropotere monetario, non capisco come ciò può essere vista come una “cattura di opposizione” al potere capitalista.

Franco: Apprezzo il fatto che tu abbia inserito il tema del denaro e di conseguenza la capacità di battere moneta sovranamente – se questo si verificasse la terza natura del denaro – la sua capacità di creare denaro tramite l’interesse composto. A questo punto della nostra conversazione, dove molte sono le considerazioni che concordano e solo poche divergono possiamo difatti presentarla come una riflessione sull’avvenire delle città – non delle megalopoli – nel processo di unificazione del mercato mondiale destinato a durare a lungo. Vorrei ricordarti per lealtà che non pretendo nessuna scientificità per ciò che argomento, piuttosto mi sento posseduto dal mito delle città sovrane quasi fosse una religione. Un ultima considerazione, in questa nostra conversazione ho sempre cercato di stare in risonanza con il tema delle città intese come luoghi di realizzazione dell’individuo sociale – quell’individuo per dirla con Marx, dalla coscienza enorme all’altezza della specie. In questi anni a partire dall’esperienza fatta insieme al Comune di Cosenza, ho cercato di sostituire alla coscienza di classe quella del luogo – senza tradire quei sentimenti che da giovani ci avevano portato a meticciarci con gli operai.

L’esperienza municipalista cosentina e il neomunicipalismo

Carlo: A questo punto della nostra discussione vorrei dare attenzione a quella esperienza municipalista cosentina rintracciabile durante la sindacatura di Eva Catizone (9 giugno 2002 – 18 gennaio 2006). Molti sono stati gli elementi di discussione pubblica che hanno contribuito a determinarla sin dalla fine degli anni ottanta e dalla nascita dell’Associazione “Ciroma”, che ha avuto un ruolo non solo di primogenitura nell’avviarla. Per citarne solo alcuni tra i più condivisi: l’economia dello sviluppo capitalistico comandata dall’imperativo di produrre per il mercato mondiale; l’astratto produrre per produrre che ha indotto dei consumi superflui nelle abitudini quotidiane, eccetera. Insomma, un processo produttivo astratto era sotto accusa, in quanto autonomo dai desideri e dai “bisogni locali” e generatore di quelle astrazioni indeterminate che sono i concetti di “progresso dell’umanità”, di “diritti universali del cittadino”, eccetera. Tutte “mostruose illusioni cognitive”, come tu stesso amavi definire: finte stelle che scintillano su una realtà di merda, ovvero su una vita quotidiana nella quale si assiste alla mutilazione della facoltà di agire in comune. Per dirla tutta, in gergo cosentino, una generale condizione di viilienza. La città di Cosenza, la Calabria, il Meridione in generale, dunque, che non necessitano dell’apporto del mercato globale. Riproporre la questione dello sviluppo del Sud, voleva dire per tutti noi, nella misura in cui esso si realizzava, accentuarne il malessere. Il Meridione, invece, aveva bisogno di ritrovarsi, di ricomporre, come molte volte sottolineavi, le qualità che dormono latenti nel suo seno. Si doveva, preliminarmente, rivisitare criticamente quei “luoghi comuni” annidati nella mentalità di noi stessi meridionali che ci portavano verso una rappresentazione del Sud come “sviluppo mancato” riproponendo, per l’ennesima volta, di colmare il ritardo. Il feticcio dello sviluppo che non fa che alimentare quel sentimento di accidia, di disprezzo verso se stessi, che tanta parte ha nell’impotenza ad agire che contraddistingue il Meridione d’Italia, ridotto a malato da curare a carico dello Stato Nazionale o dell’Unione Europea.

Dopo il seminario di Porto Alegre (gennaio 2002), che vedeva in atto da parte di molti comuni italiani un processo di individuazione sulle possibili strade innovative e alternative alla democrazia, c’è nel nostro paese un tentativo di rilancio del rapporto tra democrazia diretta e rappresentanza, incentrato sull’attivazione di “istituti intermedi di partecipazione” per le decisioni strategiche e circa le politiche concrete dei governi locali. La democrazia municipale, dunque, è stata posta come alternativa al “governo gerarchico”, come modalità di autogoverno locale. La democrazia municipale viene peraltro definita come “una diversa forma della democrazia”: sostanziale, includente, attiva. Ciò comportava che tutti quegli attori protagonisti di tale processo (enti locali,circoscrizioni,associazioni,singoli cittadini, politici, militanti, intellettuali, eccetera) dovevano impegnarsi ad attivare “processi partecipativi costituenti”. I Comuni, se impegnati nell’apertura di ogni possibile spazio pubblico, sarebbero potuti diventare supporto per le esperienze di autorganizzazione dei soggetti sociali che consideravano i conflitti come possibili generatori di partecipazione e di democrazia. L’orizzonte della democrazia municipale veniva così ad indicare un’altra prospettiva di sviluppo, inteso come valorizzazione dei caratteri distintivi del territorio e attivazione delle energie endogene dei soggetti locali autorganizzati. Va da sé che vengono così posti al centro della discussione questioni sostanziali come quella dell’autovalorizzazione dello sviluppo locale. Dopo questo breve excursus la domanda che ti faccio è la seguente: mi puoi parlare dell’esperienza municipalista cosentina indicando quello che secondo te è stato il meglio e il peggio di quela esperienza? Aggiungo, puoi anche sottolinearmi, brevemente, i caratteri di novità che ci sono nella ripresa di esperienze del neomunicipalismo in campo europeo ed anche nel nostro paese?

Franco: Per rispondere alla tua prima domanda, direi che il limite etico-politico dell’esperienza di democrazia diretta, tentata a Cosenza all’inizio degli anni duemila, è stata la natura giacobina – l’idea che l’autogoverno dei quartieri e quindi l’autogoverno del comune, la libera sovranità del comune, potesse avviarsi tramite la burocrazia, in questo caso la macchina dell’assessorato ed un manipolo di militanti ciromisti. In altri termini, in quei mesi a Cosenza, l’esigenza dell’autogoverno dei quartieri nella forma assembleare non veniva dagli abitanti dei quartieri stessi, se non in una misura del tutto irrisoria, piuttosto era, per dir così, un piccolo partito – Ciroma ed i suoi scarsi alleati – a farsi carico del tentativo, imponendolo in buona misura, per altro senza riuscirvi, attraverso pratiche inevitabilmente amministrative, non prive di una sorta di autoritarismo maldestro. Quanto sopra osservato non comporta che quella breve stagione della vita civile cosentina sia stata inutile o dannosa, al contrario il suo fallimento è entrato come esperienza nella memoria comune, una sorta di sconfitta che ha aiutato la crescita della coscienza collettiva, imparare dai propri errori è il sentiero segreto che porta alla realizzazione.

L’altra questione che poni è quella relativa alla fase che attraversa il movimento municipalista in Europa: si può dire, in prima approssimazione, che il potere alla città è la forma che assume la lotta contro l’organizzazione del sovra stato, quello dell’euro. Anche i pericoli per la pace sono affrontati alla radice dai limiti intrinseci della sovranità della città; perché le armi di distruzione di massa richiedono per il loro stesso esistere le dimensioni mostruose dei dispositivi statuali. In particolare, un passaggio decisivo si presenta per il movimento municipalista in Europa: il superamento del referendum o plebiscito come forma mistificata di democrazia diretta. L’elettore in quanto individuo autonomo, costituisce, come ha osservato lucidamente Bookchin, l’unità elementare della pratica referendaria nella teoria neo liberale; ma si tratta di una finzione tanto in un contesto apparentemente democratico, quanto in uno scenario totalitario di mobilitazione di massa. L’individuo, libero da tutto, lasciato al suo destino in nome dell’autonomia e dell’indipendenza, diventa un essere asociale la cui libertà è privata dai tratti vitali propri della individualità autentica. A ben vedere il referendum o plebiscito è una variante semplificata del sistema della rappresentanza; laddove l’istituto fondante della pratica dell’autogoverno è l’assemblea dei cittadini.

* * * * *

Quando i corpi sono insieme

Riproponiamo, come terzo contributo di questo ricordo e omaggio, la visione di questa bella conversazione con Franco Piperno sulla crisi della rappresentanza, la democrazia diretta, la città, la partecipazione, il senso profondo dello stare insieme. Una produzione di Officina Multimediale e Alfabeta2.

“Stiamo male perché produciamo troppo (…) Voglio aggiungere che non credo che il capitalismo cadrà da sé, credo invece che il capitalismo sia davanti a una scommessa senza precedenti nella sua storia (…) Un criterio perché sorgesse la città libera era che ci fosse una piazza dove tutti i cittadini potessero stare insieme e la voce dell’oratore potesse essere ascoltata da tutti i punti della piazza. (…) La democrazia partecipata comunica non solo attraverso la scrittura ma attraverso il linguaggio del corpo (…) È il senso collettivo che viene fuori solo quando i corpi sono insieme”.

* * * * *

Dante e l’astronomia

Franco Piperno è stato anche un noto astrofisico, impegnato nella divulgazione di questa scienza e nel far conoscere il cielo senza paura che ci possa cadere sulla testa. Riproponiamo, in conclusione, questa lectio magistrali su “Dante e l’Astronomia”, tenuta al convegno per il 750° anniversario della nascita di Dante Alighieri, il Giovedì 9 luglio, presso Villa Rendano a Cosenza organizzata dalla Fondazione “Attilio e Elena Giuliani Onlus” e dal “Comitato di Cosenza della “Società Dante Alighieri”:

Like

Like

Quale il rospo che ingoia Netanyau ?

Il modo di produzione capitalistico si è invece imposto ovunque, semmai cambiano le potenze egemoniche, prima Usa ora Cina .

Da dove si intuisce la fine del modo capitalistico di produzione?