Un partito per unirci, per lottare e per vincere1

di Eros Barone

Lo sviluppo delle sette socialiste e quello del vero movimento operaio sono sempre in proporzione inversa. Sino a che le sette hanno una giustificazione, la classe operaia non è ancora matura per un movimento storico indipendente. Non appena essa giunge a questa maturità, tutte le sette diventano essenzialmente reazionarie.

Lo sviluppo delle sette socialiste e quello del vero movimento operaio sono sempre in proporzione inversa. Sino a che le sette hanno una giustificazione, la classe operaia non è ancora matura per un movimento storico indipendente. Non appena essa giunge a questa maturità, tutte le sette diventano essenzialmente reazionarie.

K. Marx, Lettera a Friedrich Bolte del 23 novembre 1871.

L’unità è una grande cosa e una grande parola d’ordine! Ma la causa operaia ha bisogno dell’unità dei marxisti, e non dell’unità tra i marxisti e i nemici e travisatori del marxismo.

V. I. Lenin, Pravda, n. 59, 12 aprile 1914.

1. La teoria della rivoluzione comanda la teoria del partito

Da tempo è all'ordine del giorno nell’agenda dei militanti comunisti, non solo in Italia ma su scala europea e mondiale, la ricerca di una strategia rivoluzionaria atta in primo luogo a difendere gli interessi materiali del proletariato dall’attacco generale e via via crescente della borghesia e, in secondo luogo, a preparare, già nel corso di questa azione difensiva, quelle condizioni di avanzata verso il socialismo che s’identificano con la costruzione di un blocco storico alternativo al capitalismo e con la conquista del potere politico di Stato. L’esperienza del movimento operaio russo insegna, infatti, che la questione dell'organizzazione di un partito di classe può essere posta organicamente solo sulla base di una teoria della rivoluzione stessa: le ragioni della scissione del POSDR (Partito Operaio Socialdemocratico di Russia), da cui trassero origine la corrente bolscevica e la corrente menscevica, derivarono proprio dalla diversa visione del carattere della strategia di lotta di classe (coalizione con la borghesia liberale o alleanza con i contadini) e dal modo conseguente d’impostare e risolvere le questioni di organizzazione.

Una simile ricerca può essere svolta con efficacia solo se i comunisti, cui spetta il compito di promuoverla e svilupparla, prenderanno coscienza sino in fondo del fatto che essa è imposta da una prospettiva generale che si concreta nella crisi economica mondiale - crisi per sovrapproduzione assoluta di capitale -, nella lotta per la spartizione dei mercati e nella guerra imperialistica che ne è il frutto velenoso. È questa una crisi che preme sul movimento di classe con la forza delle grandi necessità storiche; nel contempo, segna una presa di coscienza che, con un opposto segno algebrico e non senza una sottile inquietudine, ha trovato espressione anche nel mondo borghese, un esponente del quale, il direttore della Zeit, la più importante rivista tedesca di economia, a suo tempo scrisse quanto segue: «Sarebbe un'ironia maligna della storia se il capitalismo dovesse sopravvivere al suo trionfo sul socialismo reale solo per poco tempo - come dire: chi vince perisce per secondo».

Tuttavia, tale ricerca non può essere né il prodotto della riflessione solitaria di un teorico, per quanto dotato e lungimirante possa essere, né di un ufficio-studi, per quanto informato e attrezzato possa essere: essa non può che essere il risultato di un lavoro collettivo, da esplicare e da verificare in seno allo stesso “movimento reale”, delle cui differenti esperienze, unificate in ciò che hanno di comune e di produttivo in senso rivoluzionario, quel lavoro costituisce la generalizzazione.

2. «La misteriosa curva della retta di Lenin»

Analisi teorica e organizzazione pratica della lotta di classe tanto più tendono ad avvicinarsi e a fondersi, quanto più diviene stretto il nesso fra spontaneità e coscienza, fra classe sociale e organizzazione politica. Può accadere allora - come accade nella fase attuale - che il rapporto fra classe sociale e organizzazione politica, tanto per la borghesia quanto per il proletariato, anche se in termini radicalmente diversi, essendo per l’una un problema vitale di conservazione del potere e per l’altro un problema vitale di conquista del potere, diventi un nodo storico che deve essere sciolto politicamente nel breve periodo, a partire sia dallo stato presente dei rapporti sociali sia dal grado attuale di sviluppo delle forze soggettive. Nell’epoca dell'imperialismo e delle rivoluzioni proletarie, nel periodo del revisionismo e del crollo dei regimi socialisti da esso diretti, ma anche, per quanto concerne l’Italia, nel momento attuale, in cui si manifestano i tipici connotati di una crisi organica delle classi dominanti, un discorso sul partito capace di coniugare il rigoroso modello leniniano con le soluzioni organizzativi offerte dal presente può incidere con forza sulla coscienza politico-ideologica del proletariato e sulla stessa disarticolazione del potere borghese.

La premessa da cui occorre muovere nell'inverare la prospettiva generale, che emerge dalla crisi mondiale del capitalismo, è la distinzione, stabilita da Lenin, tra la lotta economica (che è la lotta contro i singoli capitalisti o contro i singoli gruppi di capitalisti per migliorare le condizioni di lavoro degli operai) e la lotta politica (che è la lotta contro il governo per affermare ed estendere i diritti delle masse lavoratrici). Tale premessa teorica è stata poi concretizzata, attraverso la prassi marxista-leninista della lotta di classe, in una unità indissolubile tra i due momenti. È quindi un chiaro sintomo del distacco fra la teoria della rivoluzione ed il movimento operaio il fatto che, con la fine della Terza Internazionale e con il prevalere del revisionismo, i due momenti si siano divaricati in misura crescente, offrendoci il quadro della crisi attuale della lotta di classe, che, intesa in senso leniniano, è crisi di organizzazione e direzione di questa stessa lotta. Il frutto amaro della marcescenza revisionista - cioè del gioco fra mediazione operaia dell’interesse capitalistico e mediazione capitalistica dell’interesse operaio - è visibile nelle conseguenze che quella divaricazione, cristallizzandosi, ha prodotto: da un lato, una pratica rivendicativa che, anche quando riesce a non farsi travolgere dalle manifestazioni concrete della lotta di classe, non può e non vuole offrire a esse uno sbocco politico e, dall’altro, una pratica opportunista - quella seguita dai “partiti operai borghesi” - che propone sbocchi politici del tutto avulsi dai contenuti reali della lotta di classe.

3. Il modello leniniano di organizzazione: costanti e variabili

Sennonché concepire la distinzione fra lotta economica e lotta politica secondo il modulo di una rigida separazione significa oggi scambiare l’unità concreta dello scontro di classe con la gradualità del processo di formazione della coscienza di classe, cioè un problema di efficienza politico-sindacale con un problema di processualità storica: due problemi che solo la costruzione del partito può risolvere attraverso una mediazione concreta che superi tanto la cieca spontaneità del conflitto economico, per cui «il movimento è tutto e il fine è nulla», quanto l’astrattezza postulatoria del richiamo alla “vera” lotta di classe, per cui «il fine è tutto e il movimento è nulla».

In realtà, dopo che durante gli anni ’80 del secolo scorso il predominio del thatcherismo e del reaganismo non ha dato luogo né a un liberismo effettivo né a un keynesismo di ritorno, giacché le politiche economiche delle classi dominanti con una mano restituivano all’intervento dello Stato (ad esempio, per quanto concerne le spese pubbliche come percentuale del Pil) quello che con l’altra gli avevano tolto a livello di «capitalista collettivo», i processi d’integrazione sovrannazionale fra gli Stati capitalistici, così come i processi d’integrazione tra Stato e società, tra ceto politico borghese e classe sociale dei capitalisti, tra apparati ideologici di Stato e logica della produzione per il profitto hanno continuato a operare, in quanto profondamente radicati nella struttura e nelle sovrastrutture del capitalismo monopolistico di Stato.

Da una parte, la scelta obbligata di quegli imprenditori che, per dirigere la transizione da un regime borghese di vecchio tipo ad un regime borghese di nuovo tipo, hanno svolto la loro attività politica in prima persona e, dall’altra, la privatizzazione non solo di settori della produzione economica, ma anche di settori della riproduzione sociale prima gestiti dallo Stato, forniscono prove inconfutabili circa il modo con cui il sistema del capitalismo monopolistico di Stato si è riorganizzando per affrontare una fase prolungata di precarietà, d'insicurezza e di crescenti conflitti interni e internazionali.

Per queste ragioni, se è vero che bisogna pensare il “luogo” in cui opera il partito, cioè l’avanguardia cosciente ed organizzata del proletariato, in base alla topica che distingue il momento economico dal momento politico della lotta di classe, è altrettanto vero che, per evitare l’ingabbiamento della lotta di classe generato dalla meccanica separazione di quei due momenti, bisogna praticare il “tempo” della lotta come un unico tempo, in cui l’iniziativa di partito può produrre la conversione della crisi economica del capitalismo in movimento politico della classe operaia, ribaltando le rivendicazioni occupazionali, salariali e normative dei lavoratori in richieste di potere e contrapponendo all’arrogante pretesa capitalistica di ridurre il costo del lavoro l’affermazione proletaria della insopportabilità del costo del capitalismo.

Ma per praticare il “tempo” della lotta come un unico tempo è necessario, ancora un volta, il partito, cioè quel fattore di coscienza soggettiva che fornisce a ogni atto di intervento della volontà rivoluzionaria il principio, la base e il fine. Lo stesso Lenin, nella sua polemica contro l’economicismo, non ha esitato a parlare del partito come di un bisogno politico dotato della stessa urgenza dei bisogni economici delle masse lavoratrici: «Castriamo i bisogni più impellenti del proletariato e precisamente i bisogni politici», se non incardiniamo il lavoro per costruire il partito di classe sul nitido convincimento che «il proletariato nella sua lotta per il potere ha una sola arma: l’organizzazione». Proprio in questo senso diviene possibile affermare, rovesciando dialetticamente il nesso, prima sottolineato, fra teoria della rivoluzione e teoria del partito, che per Lenin è altrettanto condizionante il nesso fra partito e strategia.

Parimenti, se Lenin, enunciando la tesi secondo cui la coscienza socialista viene portata dall’esterno nel movimento operaio, afferma la necessità dell’autonomia teorica e ideologica del proletariato per giungere a realizzare la sua autonomia organizzativa, ciò non significa che egli neghi la necessità, non meno cogente, dell’organizzazione quale “conditio sine qua non” per garantire e mantenere la stessa autonomia teorico-ideologica. Per un verso, come scrive Gramsci, «una teoria è “rivoluzionaria” nella misura in cui è elemento di separazionee distinzione consapevole in due campi, in quanto è vertice inaccessibile al campo avversario»; per un altro verso, la strategia per la conquista del potere, che è il nocciolo duro del concetto di autonomia teorico-ideologica (un concetto che senza quel nocciolo svapora in una siderale astrattezza), si fonda sul presupposto che l’organizzazione sia la premessa (non il risultato) del processo rivoluzionario. La dialettica interna a queste coppie concettuali può sembrare paradossale, ma diviene pienamente intelligibile se si tiene conto, in primo luogo, del fatto che l'organizzazione è la forma della mediazione tra teoria e prassi - elemento, questo, che spiega la portata teorica e strategica, non semplicemente politica, delle divergenze sui temi relativi alla natura, allo statuto e al programma dell’organizzazione, così come la necessità di una lotta conseguente e irriducibile contro l’opportunismo e il revisionismo che tendono proprio a colpire l’autonomia teorica e politica del partito proletario e a subordinarlo alla direzione della borghesia (due fenomeni di cui Lenin dimostra l’inevitabilità, ponendo in luce con la sua analisi scientifica le profonde radici che essi hanno nella società moderna) - e se si presta la dovuta attenzione, in secondo luogo, alla differenza che intercorre tra l’ideologia proletaria, cioè una concezione del mondo che si basa sui valori espressi dalla classe degli sfruttati nel corso della sua lotta per la conquista del potere politico, e la teoria marxista-leninista, che, in quanto teoria scientifica, è quello strumento per conoscere il mondo che permette al proletariato, diretto dalla sua avanguardia, di muovere alla conquista del potere politico - elemento, questo, che spiega come le posizioni di coloro che, consapevolmente o no, sottovalutano la teoria o se ne allontanano siano obiettivamente controrivoluzionarie.

Sulla concezione leniniana del partito non è possibile soffermarsi, nell’ambito delle presenti riflessioni circa il modello organizzativo del partito rivoluzionario, tali e tante sono le interrelazioni teoriche, strategiche e tattiche di una simile tematica, che talora ha quasi ‘fagocitato’ altri aspetti del pensiero e dell’opera di Lenin, i quali vanno pur tenuti distinti da questa tematica. Qui la sollecitazione di György Lukács a considerare in modo dialetticamente consapevole i termini storici in cui Lenin affrontò e risolse il problema della costruzione del partito, resta del tutto valida, al fine di non cadere in una sorta di ipostatizzazione della forma-partito leninista che, astraendo la teoria del partito dalle condizioni storiche e di composizione tecnica, sociale e politica del proletariato, tende ad assumerla come modello assoluto, indipendentemente dalle congiunture concrete della lotta di classe e dello sviluppo economico.

Resta nondimeno basilare il concetto di Lenin secondo cui l’organizzazione è la condizione fondamentale della strategia, poiché essa è il momento nel quale non solo si viene determinando la forza del proletariato, ma soprattutto la sua consapevolezza, in quanto attraverso l’organizzazione il proletariato si ricompone nella sua autonomia di classe rivoluzionaria. Questo concetto, assolutamente fondamentale in Lenin, va ribadito nel suo legame con il concetto di formazione storica e con la sua analisi della situazione proletaria: situazione, esattamente come ai nostri giorni, di dispersione, di precarietà, flessibilità e mobilità, che può risolversi solo in virtù della funzione trainante dell’avanguardia in quanto coscienza e, quindi, momento di riunificazione interna del proletariato. Si manifesta qui la duplice dialettica, oggettiva e soggettiva, ìnsita sia nel rapporto tra cicli economici e lotte di classe sia nel rapporto tra avanguardie di massa e avanguardie organizzate: dialettica che un partito leninista deve analizzare con la massima esattezza e utilizzare con la massima decisione come leva potente dell’azione rivoluzionaria.

Prende così forma e corpo, nella elaborazione di Lenin, il nesso teorico-pratico, dal cui vario e complesso articolarsi nasce quella “forma-partito vivente” di cui le masse abbisognano in vista di una lotta che, per essere all’altezza della situazione storica, non può mai essere azione puramente economica o semplice rivolta spontanea, ma deve ricomprendere la multiforme ricchezza e la polifonia degli antagonismi esistenti in un vettore unificante che ha come oggetto l’insieme dei rapporti di forza tra le classi, condensato nello Stato borghese e nei suoi apparati, e ha come obiettivo la loro distruzione-trasformazione: il partito come mezzo per “scuotere tutti i rami dell’albero sociale”.

Il leninismo, pertanto, acquista pienamente il suo significato come massima esemplificazione storica del rapporto teoria-politica nel marxismo, rapporto che non è solo d’integrazione reciproca o di scorrimento biunivoco, ma anche d’interconnessione dialetticamente contraddittoria, sì che l’essenza del metodo leniniano è, da un lato, in virtù di tale interconnessione dialettica, “l’analisi concreta della situazione concreta”, da cui sorgono soluzioni nuove e originali dei problemi che la presente congiuntura pone a chi intende agire per trasformare il mondo; dall’altro lato, tale metodo non dimentica mai che il nuovo, per legge dialettica, nasce, si sviluppa e progredisce dal vecchio e che perciò l’analisi delle caratteristiche di un fenomeno non può mai prescindere dall’analisi della struttura fondamentale e del suo divenire storico (si pensi all’opera del 1899 che Lenin pose alla base della sua azione di dirigente del movimento di classe, Lo sviluppo del capitalismo in Russia).

In questo senso, va osservato che il modello leniniano di organizzazione scaturisce da un quadruplice sviluppo teorico sul piano economico, politico, filosofico e organizzativo, esemplificato da testi quali Lo sviluppo del capitalismo in Russia del 1898, Che fare? del 1902, Un passo avanti e due indietro del 1904, Le due tattiche della socialdemocrazia nella rivoluzione democratica del 1905 e Materialismo ed empiriocriticismo del 1909: uno sviluppo teorico che reca in ogni sua fase l’impronta leniniana e che trova il suo suggello definitivo nella conferenza di Praga del 1912, quando la frazione bolscevica si costituisce in partito sulla base di un’unità teorico-ideologica e organizzativa ferrea.

4. Socialismo scientifico, non messianico

I comunisti del primo quarto del XXI secolo hanno la possibilità, grazie a un patrimonio scientifico e rivoluzionario gigantesco accumulato durante due secoli di lotte proletarie e alcuni decenni di esperienze di costruzione di società liberate dallo sfruttamento capitalistico, di vedere più lontano, ma anche - con il potente ‘aiuto’ della crisi mondiale del capitalismo - di spingersi con l’azione oltre i confini raggiunti dai loro predecessori, per tentare ancora una volta “l’assalto al cielo”. La grande scuola del proletariato è sempre la lotta, e importante è saper imparare dalle sconfitte, perché proprio nelle sconfitte il proletariato, che è la classe sfruttata e oppressa, impara a vincere. Perciò, è fondamentale ribadire il carattere scientifico del modello leniniano di organizzazione, carattere inscindibilmente connesso alla teoria materialistica dei tempi e delle forme del processo rivoluzionario.

Se il partito di classe è una forza che rappresenta gli interessi del proletariato rispetto a certi obiettivi che si devono raggiungere e a certi ostacoli che si devono superare, se il partito di classe si costituisce nell’adeguazione, storicamente determinata, tra il mezzo e il fine, dal sottolineare maggiormente i contenuti ed i valori del comunismo, anziché la dura necessità di abbattere lo Stato borghese, derivano concezioni del partito profondamente diverse. Il partito che si attrezza per organizzare e dirigere l’attività delle masse è la negazione del partito che si pone messianicamente come utopica prefigurazione del comunismo. Anche in questo caso l’errore di principio fondamentale consiste nella confusione tra ideologia proletaria e teoria marxista-leninista, e quindi nel fraintendere l’effettiva funzione dei comunisti, i quali non vanno tra le masse a predicare, bensì a organizzare scientificamente la rivoluzione socialista.

5. Partito e composizione di classe

Entro il nuovo rapporto tra spontaneità e coscienza - che richiede di essere individuato nelle sue specifiche determinazioni a livello di organizzazione del lavoro, processi produttivi e riproduttivi, struttura del mercato mondiale e conseguente estensione del fronte proletario, giacché costante per tutto il corso del capitalismo è il rapporto, ma variabile storicamente, nelle diverse fasi di tale corso, è la forma in cui esso si esprime - diviene un fattore decisivo d’intelligenza teorica e iniziativa politica conoscere non solo la composizione tecnica e organica del capitale, l’esatta correlazione tra il ciclo economico e la crisi di sovrapproduzione assoluta, l’esatta misura in cui si realizza la legge della caduta del saggio medio di profitto, ma anche, il più profondamente e fedelmente possibile, la struttura e il comportamento della classe operaia, la sua composizione tecnica, sociale e politica. In tal modo, utilizzando l’insieme di questi dati relativi alle tendenze oggettive e soggettive del processo storico, il partito, come cervello collettivo della classe, può elaborare scientificamente la strategia e articolarne praticamente l’applicazione a livello della tattica, mentre, come momento analitico della memoria di classe e unità sintetica dell’agire presente, può connettere fra di loro le diverse fasi della lotta proletaria e trasformarle, a un certo punto del ciclo economico e politico, in rivoluzione sociale.

Il compito del partito, in una situazione non rivoluzionaria, è allora quello di porre le basi del processo rivoluzionario, cominciando a organizzare le forze soggettive. La consapevolezza che «tutte le armi per combattere bisogna prenderle nell’attuale società» (Marx) deve alimentare, assieme a una grande chiarezza strategica, un forte realismo politico. Così, un partito di classe che si attrezza per dare risposte all’altezza dei problemi posti dalla società tardo-capitalistica deve essere consapevole, ad esempio, del fatto che ci sono - e ci saranno sempre - gradi diversi di sviluppo politico all’interno del proletariato, tanto che la coscienza di questa classe - perfino nel corso di una crisi economica oggettiva - non si sviluppa sincronicamente e linearmente rispetto a tale crisi, né si sviluppa nella stessa misura in tutto il proletariato, vasti settori del quale non modificano il loro atteggiamento neppure in conseguenza dell’aggravarsi della crisi economica e restano perciò ideologicamente subalterni alla borghesia. Opportunismo e aristocrazia operaia, per converso, sono strettamente legati a una precisa motivazione economica, che tuttavia, sul piano oggettivo, viene indebolita dal ridursi dei margini di redistribuzione dei sovrapprofitti monopolistici, che il capitalismo utilizza nella sua fase imperialistica per asservire con tutta una serie di concessioni quegli strati della classe operaia che si possono caratterizzare, in base a un’analogia con gli strati immediatamente superiori alla classe operaia o immediatamente inferiori alla borghesia, come “piccolo proletariato” o “sottoborghesia”, e per farne il principale sostegno delle pratiche opportuniste tra le masse lavoratrici.

6. La costruzione del blocco storico alternativo al capitalismo

Come Lenin ha dimostrato, non esiste alcuna situazione – ivi compresa quella attuale - che non presenti, in sé e per sé, una via d’uscita, poiché, quale che sia la congiuntura in cui si trova il capitalismo, saranno sempre possibili soluzioni “puramente economiche” (non è stata forse questa la ragion d’essere degli ultimi governi del nostro paese?). Si tratta allora di verificare il grado di realizzazione di queste possibilità, tenendo presente che esso dipende in gran parte dal proletariato, poiché è questa classe che con la sua azione può aiutare il capitalismo - per quanto è possibile su scala nazionale - a superare la crisi (ed è questo l’asse della politica collaborazionistica seguita dall’opportunismo partitico-sindacale nel nostro paese) oppure può sbarrare la via d’uscita dalla crisi (va da sé che le correnti centriste non puntano su questa possibilità, ma solo su di una “contrattazione” un po’ più esigente delle garanzie e delle forme con cui permettere al capitalismo di imboccare la via d’uscita dalla crisi). D’altra parte, se inseriamo i movimenti del proletariato e della borghesia (le due classi che, nel nostro paese, si trovano a dover affrontare contemporaneamente, sia pure in modi e forme diversi, lo stesso problema, cioè la realizzazione della propria unità interna e la costruzione di un proprio blocco di alleanze sociali e politiche) nel contesto della crisi mondiale, possiamo rilevare che tale crisi è, per così dire, “surdeterminata” da un insieme di ripercussioni che si manifestano a livello di tutte le classi, che producono una inedita concentrazione di tutte le forze sociali e che fanno scricchiolare gli apparati di potere della società capitalistica.

Un crescente rilievo assume, a questo punto, il riconoscimento del ruolo che svolgono gli strati non proletari nel processo della rivoluzione. In effetti, una caratteristica della società capitalistica, che la differenzia da altre società del passato, è che la borghesia non detiene direttamente il potere e che per esercitarlo realmente essa è costretta a ricorrere ad altre classi (o frazioni di classe) e ad altri strati (si pensi al ruolo svolto dalla piccola borghesia, dai contadini e dagli intellettuali nel settore del pubblico impiego, nelle forze armate, nel sistema dell’istruzione ecc.). Crescente importanza assumono, di conseguenza, nel corso della crisi, gli spostamenti di questi ceti intermedi (si pensi a tutta una serie di esempi attuali, che hanno, da questo punto di vista, un valore paradigmatico: dal populismo leghista al cattolicesimo centrista, dal meridionalismo giustizialista all’autoritarismo fascista): spostamenti che, malgrado le diverse maschere ideologiche indossate, sono riconducibili a reazioni spontanee determinate integralmente dalle leggi economiche, in quanto questi strati non hanno alcuna coscienza di classe che implichi un progetto di trasformazione dell’intera società, ma rappresentano solo interessi particolari di classe (difesi talora con l’istinto aggressivo del cane da guardia). Va perciò considerato che il ruolo che questi strati svolgeranno nello scontro sociale, contribuendo a disgregare la società capitalistica oppure venendo utilizzati dalla borghesia, dipenderà in gran parte dalle scelte della borghesia e del proletariato (ma può anche accadere che la semplice esplosione di questi movimenti conduca all'aggravamento della crisi, bloccando le capacità di reazione della borghesia).

La costituzione del partito diviene, in una congiuntura simile, tanto più necessaria e risolutiva, quanto più risulta evidente che, nonostante la situazione della società borghese sia sempre più precaria, essa continua ad apparire a grandi parti del proletariato come una situazione stabile, quanto più il proletariato resta ancora, per molti aspetti, subordinato alle forme ideologiche e culturali del dominio borghese, quanto più si rivela impossibile, per il proletariato, l’acquisizione ideologica spontanea della prospettiva storica della dittatura del proletariato e del socialismo. Decisivo, dunque, è l'intervento - organizzato e pianificato - della coscienza soggettiva, per potere spostare in avanti, a favore delle masse lavoratrici, i rapporti di forza tra il fronte proletario e il fronte borghese, fronti a geometria variabile, che si formano in modi assai vari e anche caotici, fronti la cui formazione viene condizionata da mutamenti di tendenza non riconducibili meccanicamente né alla situazione di classe né all'ideologia degli strati coinvolti nella crisi.

Un’influenza determinante su tali mutamenti è invece prodotta dal contesto della crisi mondiale e dalla configurazione delle forze storiche, talché, alla luce di questo fondamentale fattore, non è affatto paradossale affermare, ad esempio, che, date certe condizioni oggettive e soggettive, interne e internazionali, la resistenza palestinese rappresenta, nel corso del conflitto con lo Stato sionista israeliano, un movimento oggettivo di forze antimperialiste, mentre un grande “partito operaio borghese” - come il Labour Party - rappresenta un movimento di forze filo-imperialiste. Del resto, i problemi legati allo sviluppo politico del proletariato e alla dimensione internazionale della sua lotta, alla necessità di estendere la direzione dei settori più avanzati di questa classe sui settori più arretrati, in una parola i problemi connessi all’unità politica del proletariato, sono tutti problemi risolvibili solo attraverso il partito e dentro di esso.

Parimenti, esiste un problema di egemonia del proletariato (non sulle altre classi) ma sugli altri settori delle masse lavoratrici, per risolvere il quale (e per orientare correttamente l’azione del partito) è indispensabile l’indagine teorica sulla differenza tra forme dirette e forme indirette del lavoro produttivo, indagine che apre lo spazio alla costruzione dell’egemonia del proletariato su tutto il popolo lavoratore. In altri termini, si tratta, sulla scorta di una rigorosa applicazione delle categorie marxiste allo studio dell’“attuale società” italiana, europea e mondiale, di identificare le forze motrici della rivoluzione socialista, avendo ben chiaro in mente che l’obiettivo non è quello di conquistare la maggioranza democratica del parlamento borghese, ma è quello di conquistare la maggioranza politica del proletariato per costruire un blocco di forze sociali da scagliare contro il potere borghese.

La realizzazione di un simile percorso strategico trova oggi alcuni grandi ostacoli, ma anche alcune notevoli opportunità, perché l’anomalia italiana e, quindi, la posizione di “anello debole” della catena imperialistica che caratterizza questo Paese sempre più fragile sono ancora in atto (e una prova è costituita dallo scomposto e frenetico agitarsi di tutte le forze reazionarie per sopprimere questa anomalia e “normalizzare” la situazione interna con dosi massicce di americanismo, atlantismo, autoritarismo, bipolarismo ed euro-sciovinismo). Un grande ostacolo per la prospettiva rivoluzionaria va poi individuato nel ruolo svolto dalla Cgil quale principale vettore del processo di socialdemocratizzazione dell’intero movimento operaio: processo che richiede ai comunisti la straordinaria capacità di costruire subito una organizzazione alternativa e di agire per polarizzare intorno a essa la maggioranza politica del proletariato. Tutta l’esperienza storica del movimento operaio dimostra, infatti, che, senza una organizzazione alternativa, la prospettiva rivoluzionaria è destinata a ristagnare per un lungo periodo, alimentando, come sta accadendo nella fase attuale, molteplici processi di “controrivoluzione preventiva”. Perciò, bisogna lavorare fin d’ora alla realizzazione di quel percorso strategico e alla costruzione dello strumento che permette di renderlo praticabile.

7. I capisaldi strategici della linea rivoluzionaria

Per impostare correttamente i problemi della ripresa strategica del movimento di classe occorre saldare la chiarificazione delle questioni di metodo e delle discriminanti politico-ideologiche di classe allo sviluppo di un’analisi della fase e dei capisaldi strategici della linea rivoluzionaria: questo, infatti, è il compito primario dei comunisti che operano nel nostro paese. Occorre avere una piena consapevolezza del fatto che, oggi più che mai, non può sussistere alcuna cesura, nel dibattito e nella ricerca che vede impegnati i comunisti, fra il lavoro teorico, l’analisi della situazione interna e internazionale, i giudizi e gli orientamenti politici relativi a essa, da un lato, e, dall’altro, le indicazioni organizzative e gli obiettivi di lotta che derivano dall’applicazione di tale lavoro e di tale analisi alla congiuntura attuale e, nel contempo, ne garantiscono l’ulteriore sviluppo e approfondimento.

In effetti, il dibattito e la ricerca sulle prospettive dei comunisti - il che significa sulle tre decisive questioni dell’imperialismo, della tattica e della strategia per la conquista del potere politico di Stato e della costruzione del partito di classe - hanno conosciuto, in questi ultimi decenni, momenti alterni (in stretta relazione con le alterne vicende dello scontro fra le classi nel nostro paese e nel mondo, in stretta relazione cioè con le esperienze compiute dal proletariato e dalle masse popolari nei paesi capitalistici, nei paesi socialisti e nei movimenti di liberazione nazionale: progressi - ai quali dobbiamo ricollegarci -, ma anche battute di arresto dalle quali dobbiamo liberarci. Ora, se intendiamo potenziare i primi e superare le seconde, dobbiamo rompere con il soggettivismo e con l’accademismo diffusi da una certa cultura borghese di sinistra nelle nostre file e trarre tutte le conseguenze che sono implicite nella constatazione materialistica secondo cui non sono le scelte - né quelle velleitarie né quelle subalterne - a determinare le prospettive, ma sono le prospettive a determinare le scelte. E quale altra scelta, che non sia quella di procedere alla costruzione del partito comunista, scaturisce dalla prospettiva, che continua a caratterizzare la nostra epoca, dell'aggravamento della crisi per sovrapproduzione di capitale e del susseguirsi inesorabile di guerre e rivoluzioni, che segna l’intero arco storico della transizione dal capitalismo al socialismo/comunismo?

Non v’è dibattito fra i comunisti che non rischi di essere sterile, o vanamente postulatorio o inutilmente pedagogico, se non costituisce un passo avanti sulla strada della costruzione del partito rivoluzionario della classe operaia. In un ambiente politico, quale quello della sinistra italiana, dominato non solo dal tentativo di liquidare, assieme alla nozione di lotta di classe, le teorie che su di essa si fondano, ma anche dall’eclettismo e, quindi, dalla confusione e dalla disgregazione, che sono sempre state causa ed effetto, a un tempo, della pratica politica e ideologica della borghesia, occorreva e occorre, per avviare un reale processo unitario fra i comunisti, fondarsi sulla teoria marxista-leninista e riaffermare, pertanto, i capisaldi di una giusta linea strategica. Questi capisaldi, che sono stati posti dai classici del socialismo scientifico e sono stati arricchiti dalle esperienze delle rivoluzioni proletarie e dalle riflessioni dei partiti che hanno diretto il movimento operaio e comunista internazionale, sono i seguenti:

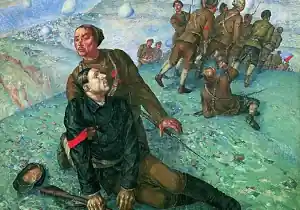

la definizione della nostra epoca come epoca dell’imperialismo, dell’estensione dei conflitti tra le classi e gli Stati, nonché della crisi generale del sistema imperialistico - definizione che i fatti recenti, dalla guerra in Ucraina al conflitto israelo-palestinese, confermano con la limpidezza glaciale di un teorema svolto non sulla lavagna o sulla carta, ma sulla pelle e sul sangue di milioni di persone;

una lotta instancabile e senza concessioni (oltre che contro l’opportunismo estremista e settario) contro l’opportunismo costituito dalle tendenze, sostanzialmente contigue per l’origine e per l’orientamento di fondo, che sono emerse dalla disgregazione del «partito operaio borghese» e dalla crisi della piccola borghesia: il Partito democratico, portatore di posizioni liberaldemocratiche, cioè, in buona sostanza, anticomuniste e filo-imperialiste; la Sinistra Italiana, appendice politico-culturale del Pd e forza-traghetto verso di esso; il Movimento 5 Stelle, espressione di un populismo giustizialista non dissimile - per base sia sociale che ideologica - dal populismo reazionario che caratterizza la Lega Nord; quelle varianti del moderno revisionismo italiano che si possono identificare nelle posizioni del Partito della rifondazione comunista e del Partito comunista italiano, per i quali il comunismo, lungi dall’essere il «movimento storico-universale di emancipazione» incarnato dalle organizzazioni e dai partiti che in tutto il mondo basano la loro azione sui fondamenti del marxismo-leninismo e dell’internazionalismo proletario, viene inteso come innocuo ideale regolatore di tipo kantiano, secondo moduli che tendono a combinare utopia, messianesimo e ricerca della mediazione fra capitale e lavoro; Potere al Popolo, che, per l’incidenza che ha nel campo proletario, è la forza che può esercitare, data la sua natura ancipite, l’influsso più importante sulla ripresa strategica del movimento di classe;

l’individuazione di strumenti, di percorsi e di strutture che permettano di ridurre e annullare la differenza tra la necessità storica e la necessità politica ed organizzativa della costruzione del partito comunista;

la dimensione mondiale del processo di costruzione dell'unità teorico-ideologica, politica e organizzativa dei comunisti, processo che, escludendo dal campo dell’internazionalismo proletario (ma non da quello delle varianti tattiche di natura geopolitica) paesi capitalistici quali la Cina e la Russia, non può che svolgersi nel quadro della furiosa offensiva scatenata dalla borghesia imperialista contro le conquiste storiche del proletariato internazionale e contro il diritto alla liberazione e all’indipendenza dei popoli dei paesi dipendenti.

8. I caratteri della fase attuale

La genesi dell’offensiva borghese-capitalistica è situata negli anni ’80 del secolo scorso, quando alla prepotente enucleazione di una realtà sempre più duramente di destra hanno corrisposto, da parte delle forze “alternative”, idee sempre più vagamente di sinistra (e, con una certa frequenza, la esplicita commistione fra idee di destra e idee di sinistra). A questo proposito, vale la pena di soffermarsi su questo punto non solo per confutare la tesi borghese sul superamento della dicotomia e dell’antagonismo fra destra e sinistra, tesi il cui presupposto è la difesa reazionaria del sistema capitalistico come ordine naturale o come approdo definitivo della storia umana; non solo per ricordare - con uno splendido aforisma di Mao Tse-tung - che «destra e sinistra esistono perfino nel deserto», ma anche per sottolineare, in primo luogo, che è compito dei comunisti contrapporre idee sempre più duramente di sinistra a una realtà sempre più duramente di destra - come si può facilmente constatare nei luoghi di lavoro e di studio, nelle relazioni sociali e nel sistema dell’informazione (che è diventato ormai un sistema della propaganda e della manipolazione organicamente funzionale alla duplice strategia dello Stato imperialista fondata sulle guerre di aggressione all’esterno e sulla controrivoluzione preventiva all’interno) - e, in secondo luogo, che essere di sinistra significa quanto meno essere contro il capitalismo.

Il nesso inscindibile fra guerra e crisi economica si è fatto sempre più evidente attraverso l’azione politica e militare intrapresa dai maggiori paesi imperialisti - e, innanzitutto, dagli Usa - verso i paesi produttori di materie prime col fine di ridefinire a proprio vantaggio il diagramma mondiale dei rapporti di sfruttamento e di potere: nel perseguire tale obiettivo i governi dei paesi imperialisti, che pure continuano a scontrarsi fra di loro in tutti i campi (incluso quello militare), non rifuggono dall’impiego sia dei metodi più atroci e brutali del colonialismo classico - blocchi commerciali, minacce militari, invasioni, genocidio -, sia dei metodi più sofisticati e indiretti, ma non meno micidiali, del neocolonialismo - sanzioni, strangolamento finanziario, controllo dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali, esportazione di capitali e importazione di manodopera -.

La recessione mondiale, partita dall’inceppamento dei sistemi di produzione e di scambio delle sezioni più forti dell’economia capitalistica causato dal fuori giri della sovrapproduzione, ha ormai investito il nostro paese su tutta la linea, mettendo a nudo la debolezza e l’eteronomia della sua base industriale, nonché l’enorme debito pubblico.

Le conseguenze sono sempre più pesanti e il costo del capitalismo diviene, per il proletariato e per larghi strati popolari, sempre più insopportabile: accentuazione degli squilibri già esistenti nei settori produttivi e nelle aree territoriali con la tendenza a cristallizzare tali squilibri mediante l’introduzione dell’“autonomia differenziata”, aumento del tasso d’inflazione, espansione dell’esercito industriale di riserva prodotto dai licenziamenti in massa e formato in prevalenza da giovani, donne e immigrati stranieri, smantellamento dei servizi sociali e loro privatizzazione, crescente impoverimento della popolazione lavoratrice. Così, i costi sempre più onerosi della crisi economica e delle strategie di parte capitalistica dirette a rialzare il tasso di profitto declinante vengono fatti pagare ai lavoratori con il blocco dei contratti e con la vanificazione del diritto di sciopero nel pubblico impiego: tutte misure adottate dal governo “in nome della “ripresa e della resilienza”, cioè in nome degli interessi del padronato italiano e dei ceti proprietari, sempre con l’attivo e determinante concorso dei sindacati confederali, il cui ruolo istituzionale (non più di mediatori ma di gestori della forza-lavoro) e il cui ceto dirigente (che beneficia dell’esonero dal lavoro produttivo, della monetizzazione del consenso e di uno «status» privilegiato) sono pienamente riconosciuti, di fatto e di diritto, come pilastri di un regime neo-corporativo sostanzialmente modellato su quello fascista, anche se operante in uno Stato - almeno finora - formalmente democratico. A tutto ciò bisogna aggiungere la richiesta del ripristino delle “gabbie salariali”, richiesta avanzata in chiave apertamente corporativa e social-sciovinista dalla Lega Nord, che anche su questo piano rivela la sua natura reazionaria di forza di complemento del blocco capitalistico. In conclusione, con un apparato sindacale il cui ruolo è quello di cogestire la forza-lavoro insieme con il padronato e con la burocrazia statale, la recessione capitalistica significa per il proletariato, se questo non riesce a rinnovare profondamente le sue forme di organizzazione e di lotta, un ulteriore arretramento su tre decisivi terreni: quello del benessere materiale, quello dei rapporti di forza rispetto alla classe capitalistica e quello dei livelli di coscienza politica. Un’esigenza primaria dei lavoratori italiani è perciò quella di lottare per costruire un sindacato di classe che difenda gli interesse economici di tutti i lavoratori.

Alla crisi economica corrisponde, nel nostro paese, la crisi politico-istituzionale, che esprime l’affermazione prepotente della «seconda Repubblica», ossia di quel regime neo-corporativo e oligarchico che si è formatosi entro l’involucro giuridico-formale, corretto in senso sempre più regressivo, della Costituzione del 1948: regime la cui incidenza disgregatrice, assieme al suo ruolo di mediatore del dominio del grande capitale nel mondo del lavoro, è stata già sottolineata esaminando la situazione sindacale. Inoltre, con il tentativo di introdurre il cosiddetto “premierato” la frazione più reazionaria della borghesia, rappresentata da Fratelli d’Italia, sta cercando di inserire un altro fondamentale tassello nel mosaico della ristrutturazione autoritaria del sistema politico-istituzionale italiano.

Infine, la crisi economica mondiale e le specifiche difficoltà (di ordine finanziario, tecnologico, industriale, commerciale e giuridico) in cui si dibatte il capitalismo italiano inducono quest’ultimo ad adottare una politica reazionaria e repressiva all’interno del paese, per assicurarsi uno stretto controllo sulla società civile e sulla macchina statale, e una politica di interventi militari aggressivi all’esterno, per garantirsi vecchi e nuovi mercati e aree di influenza (si veda, in tal senso, il cosiddetto “Piano Mattei” per l’Africa).

9. La destra, il centro e la sinistra del movimento di classe

È questo, dunque, il quadro dei rapporti tra le forze di classe, entro cui si è consumata la fase finale della crisi del Partito comunista italiano storico, sino alla sua trasformazione da partito socialdemocratico in partito liberaldemocratico. Che questo approdo finale fosse inscritto nella mutazione genetica introdotta nel corpo del Partito comunista dal revisionismo togliattiano e dal liquidatorismo berlingueriano è un fatto la cui causa materiale ed efficiente non va individuata semplicemente nell’opera soggettiva di un gruppo di dirigenti revisionisti (secondo il vecchio, e ingenuo, schema che contrappone la “base sana” al “vertice corrotto”), ma va colta in una precisa realtà economica e sociale, rappresentata, in una fase di sviluppo imperialista del capitalismo, dal predominio esercitato, all’interno del partito, dall’aristocrazia operaia, dalla burocrazia sindacale, dalla piccola borghesia, nonché dagli intellettuali borghesi e piccolo-borghesi.

Se un’indicazione va ricavata (oltre che da questa analisi) dall’esperienza e dalla memoria storica dei militanti comunisti, è proprio quella di smascherare e combattere, sul piano politico e ideologico (che non coincide, però, con il piano dell’azione di massa contro il governo, contro il capitalismo e l’imperialismo, in cui è necessaria la massima unità delle masse popolari), le classiche deviazioni di tipo centrista (un prototipo delle quali è stato, a suo tempo, il Partito della rifondazione comunista), simili, per base e per tendenza, al Partito Socialdemocratico Indipendente fondato da Kautsky verso la fine del primo decennio del ’900, e all’Internazionale “due e mezzo” fondata dagli austromarxisti all’inizio del secondo decennio dello stesso secolo: formazioni che, a causa della loro natura eclettica e confusionaria, a causa dell’estrazione prevalente dei loro quadri e a causa della loro affinità con le formazioni neorevisioniste e centriste della seconda metà del ’900 (quali il Partito socialista italiano di unità proletaria, il Partito di unità proletaria per il comunismo e Democrazia proletaria), hanno ostacolato e ritardato la corretta soluzione del problema dell’autonomia dei comunisti nel nostro paese. 2

Poiché chi scrive è convinto che il mancato scioglimento di questo nodo - cioè quale debba essere il corretto atteggiamento dei comunisti verso il centrismo - rinvia necessariamente al mancato scioglimento dell’altro nodo - cioè quale debba essere la giusta scelta organizzativa dei comunisti nella fase attuale - e poiché non si deve in alcun modo sottovalutare l’esigenza di conoscere la dinamica reale dell’imperialismo e la struttura di classe della società contemporanea, è bene ribadire che la risposta corretta a queste domande non può essere ricercata se non nella costruzione della forma-partito, la quale - come Lenin ha insegnato - non è solo uno strumento fondamentale della lotta che il proletariato conduce per la conquista del potere e per la trasformazione della società, ma anche una condizione essenziale della conoscenza che il proletariato acquisisce ed elabora nel corso di questa lotta.

Ma quale linea di condotta risulta, nell’immediato, più proficua per ricavare il massimo spostamento a sinistra possibile dalla situazione attuale del movimento operaio? Se si esamina lo stato attuale della coscienza di classe delle masse lavoratrici, non si può non rilevare che in seno a esse si manifestano fondamentalmente tre volontà (o tendenze): quella di destra (rappresentata dal Pd e da SI), quella di centro (rappresentata da Potere al Popolo, che al suo interno si divide in una sotto-tendenza di centro-destra e in una sotto-tendenza di centro-sinistra) e quella di sinistra (rappresentata dal movimento marxista-leninista).

Orbene, se l’obiettivo in questa fase è quello di sconfiggere la destra e di strapparle la direzione della maggioranza politicamente attiva della classe operaia, la sinistra, che deve nel contempo mantenere la sua autonomia politica, organizzativa e ideologica, deve unirsi tatticamente al centro. Più esattamente, la sinistra per condurre la fondamentale battaglia contro la destra deve unirsi alla sotto-tendenza di centro-sinistra, o spingendo l’altra sotto-tendenza a tornare, conformemente alla sua natura di corrente della cosiddetta “sinistra radicale”, nel seno materno della destra o, qualora maturino le condizioni di tale ricomposizione, staccando la sotto-tendenza di centro-sinistra dal corpo malato in cui si trova inserita e riportandola nel seno materno della sinistra. Naturalmente, il ricorso, per così dire topologico, a questo tipo di definizioni non va inteso meccanicamente, poiché, con il procedere della crisi oggettiva del sistema capitalistico e con lo svilupparsi della resistenza delle masse popolari e dell’azione delle avanguardie comuniste - resistenza e azione che si possono designare con il termine sintetico di “movimento di classe” - forze che, all’interno di tale movimento, si trovavano a destra possono rapidamente spostarsi a sinistra (e viceversa).

10. Contro il settarismo per l’unità di classe, contro il revisionismo per la dittatura del proletariato

Nella fase politica che stiamo attraversando è vitale per le forze comuniste avviare un processo di ricomposizione capace di incidere, con eguale forza, sia sui terreni - strategicamente decisivi - della formazione culturale e degli orientamenti politico-ideologici delle nuove generazioni proletarie e studentesche, sia sui terreni - politicamente decisivi - della tattica immediata. Ma la «conditio sine qua non» per avviare una siffatta ricomposizione è la lotta, che va portata avanti con intransigente rigore sui princìpi, ma anche con grande spirito unitario sulla prospettiva, contro le due forme, complementari, dell’opportunismo revisionista e dell’opportunismo settario. La lotta sui due fronti (contro il revisionismo socialdemocratico e contro l’estremismo settario, in cui si sostanzia, per l’appunto, l’opportunismo, loro comune radice) è infatti una necessità permanente del partito comunista, riconosciuta e posta sul giusto terreno da Marx, da Engels, da Lenin e da tutti i dirigenti rivoluzionari. Il socialismo scientifico è, in effetti, costantemente minacciato da una doppia deviazione sia sul piano teorico che sul piano pratico: una deviazione di destra e una deviazione ‘di sinistra’. Lenin, in particolare, ha definito i criteri con cui è possibile riconoscere le deviazioni e ha indicato il modo in cui si deve lottare contro di esse.

11. L'opportunismo, radice delle deviazioni

È un errore confondere la lotta sui due fronti con una posizione centrista, ossia eclettica (una sorta di aristotelico “giusto mezzo” fra le due posizioni “estreme”). Per non ridurre il significato del superamento di questa opposizione alla ricerca di una impossibile “terza via”, occorre individuare la radice comune del revisionismo e dell’estremismo, ancorando la lotta sui due fronti all’unico terreno che permette di superare in modo realmente dialettico l’opposizione: il terreno materialistico dell’“analisi concreta della situazione concreta”.

La formazione del leninismo è strettamente connessa alla lotta contro l’opportunismo, fonte e parte integrante di tutte le deviazioni: dall’economicismo che si manifesta nel periodo di fondazione del POSDR (1900~1905) al revisionismo e al socialsciovinismo che segnano il fallimento della Seconda Internazionale in coincidenza con la guerra imperialistica (1914-1918), sino alle diverse tendenze che confluiscono nella nascita della Terza Internazionale. La realtà odierna presenta alcuno analogie (oltre che con quella degli anni della reazione, che vanno dal 1908 al 1914) con quella degli anni che vanno dal 1914 al 1918, quando prevalsero in seno al movimento operaio le tendenze opportunistiche responsabili del crollo della Seconda Internazionale. Come è noto, in seguito a tale evento Lenin e i bolscevichi abbandonarono la denominazione di “socialdemocratici” (denominazione originariamente adottata dagli stessi Marx ed Engels) e assunsero quella, scientificamente corretta e politicamente inequivocabile, di “comunisti”. A partire da questa innovazione, che non fu solo terminologica (benché, quando si affrontano problemi che implicano la conoscenza del “presente come storia” e lo sviluppo del pensiero marxista, sia importante adottare una terminologia corretta), occorre anche oggi tracciare, tanto sul terreno della pratica politica quanto su quello della pratica teorica, una netta linea di demarcazione.

Ad esempio, nel campo dell’applicazione del modello teorico marxiano all’analisi della fase, sono possibili (e, in varia misura, si manifestano) due tendenze opportunistiche, cioè due forme di subalternità alla direzione ideologica della borghesia: una tendenza oggettivistica, che si sforza di elaborare una sorta di “economia politica” dello sviluppo imperialistico nell’intento di spiegare i fenomeni nuovi dello stadio attuale del capitalismo monopolistico di Stato e che mutua le sue categorie dalle concezioni teoriche dell’economia borghese; una tendenza soggettivistica, che concepisce il marxismo come una metodologia esclusivamente critica e non come una teoria scientifica autonoma, dotata di un proprio oggetto e capace di produrne una conoscenza positiva. Va da sé che la critica marxista non ha nulla in comune con una negazione totalizzante, romantica e utopistica, dello “stato di cose esistente”, mentre la negazione determinata costituisce, dal punto di vista oggettivo, il motore della dialettica materialistica e, dal punto di vista soggettivo, il momento in cui essa si appropria della forza dell’avversario per utilizzarla contro di lui. Infine, anche sotto il profilo meramente formale, non si può non riconoscere che il marxismo, in quanto teoria universale, è ‘condannato’ dalla sua stessa struttura logica a confutare e dissolvere le indefinite negazioni particolari che investono il carattere, per l’appunto universale, della sua prospettiva.

12. Il revisionismo: che cos’è, da dove nasce e come si manifesta

Ancora una volta è Lenin che ci indica il criterio per mezzo del quale è possibile individuare una deviazione: d’altronde, chi avrebbe potuto fornire indicazioni più stringenti, a tale proposito, se non colui che condusse, volta per volta, ma talora anche simultaneamente, una battaglia instancabile contro il populismo, il marxismo “legale”, l’economicismo, il menscevismo e l’estremismo? I testi che fanno il punto sulla questione delle deviazioni sono quelli scritti da Lenin nel corso della lotta contro il revisionismo e contro la corrente dei “liquidatori”, che operò all'interno del POSDR dopo il 1905. Ivi Lenin analizza le cause che fanno del revisionismo (termine introdotto da Bernstein con l’intento di “correggere” e di “rettificare” il marxismo espungendone gli elementi “hegeliani”, “blanquisti” ecc.) un fenomeno generale, articolato in varianti nazionali che comprendono anche quelle ‘di sinistra’ (si pensi all’anarcosindacalismo).

«Che cosa rende inevitabile il revisionismo nella società capitalistica? Perché esso è più profondo delle particolarità nazionali e dei gradi di sviluppo del capitalismo?». Per rispondere a queste domande, da lui poste nell’articolo su Marxismo e revisionismo (1908), Lenin riconduce la dinamica della teoria alla polemica e alla lotta contro le ideologie dell'avversario di classe (la lotta teorica di classe, già enunciata e praticata con grande chiarezza da Engels, poi ripresa e posta al centro del Che fare? da Lenin). Quest’ultima non è un aspetto derivato e secondario della formazione della teoria marxista, bensì un aspetto necessario: infatti, la posizione teorica di classe non si costituisce all'esterno della lotta in una sorta di spazio astrale, ma sorge nel corso della lotta contro l’ideologia dominante che penetra nel socialismo. Pertanto, proprio perché la posizione di classe è una separazione in atto, lo sviluppo del marxismo non si configura come un prodotto asettico della teoria marxista, ma come l’effetto di una polemica tanto costante quanto inevitabile: anti-Proudhon, anti-Bakunin, anti-Dühring, anti-Kautsky, anti-Trotsky...

Lenin, nello scritto testé citato, individua il socialismo premarxista (la cui critica, straordinariamente attuale, è già svolta, per l’essenziale, nel III capitolo del Manifesto del Partito Comunista) e il revisionismo come due forme storiche della stessa tendenza, talché, se la lotta contro il socialismo premarxista è stata la condizione interna della formazione del marxismo, la lotta contro il revisionismo diviene la condizione interna del suo sviluppo.

Ma quali sono le basi sociali di tale tendenza? Lenin mostra che «ciò che rende inevitabile il revisionismo sono le sue radici sociali nella società moderna», ossia la formazione, determinata dallo sviluppo stesso del capitalismo, di una piccola borghesia, di una piccola produzione mercantile accanto alla grande produzione capitalistica (laddove tale fenomeno non è un residuo precapitalistico, ma un aspetto permanente del modo di produzione capitalistico). Lenin mostra, inoltre, che questo fenomeno è destinato a riprodursi anche dopo la rivoluzione proletaria, cosicché una linea continua unisce il periodo della lotta teorica di classe nel marxismo (cioè la lotta attuale tra il marxismo-leninismo e il revisionismo socialdemocratico) al periodo della lotta di classe nella dittatura proletaria.

13. La «santa trinità» controrivoluzionaria: opportunismo, revisionismo ed estremismo

Dunque, quali sono le vie della penetrazione dell’ideologia borghese «sul terreno del marxismo»? Qui Lenin mette a nudo la radice opportunistica del revisionismo e dell’estremismo sia sul piano della dottrina (riguardo al processo di concentrazione capitalistica, alle crisi economiche, alle contraddizioni del capitalismo, alla teoria del valore-lavoro) sia sul piano dell'azione (riformismo, liberalismo, elettoralismo). Ora, Lenin situa la genesi dell’opportunismo al centro del rapporto tra la teoria e la pratica, che è costitutivo del marxismo. La disarticolazione di tale rapporto produce le tipiche tesi dell’opportunismo (vuoi nella variante revisionistica vuoi in quella estremistica): i) la negazione dell’inasprimento delle lotte fra le classi nel capitalismo dei monopoli (compendiata, ad esempio, nella tesi kautskiana dell’“ultraimperialismo”); ii) l’incapacità di riconoscere il cambiamento della congiuntura, ossia il passaggio da un periodo pacifico a un periodo di scontro rivoluzionario violento (all’inverso, l’errore dell’estremismo consiste nell’incapacità di riconoscere, quanto meno a parole, congiunture diverse da quelle proprie della lotta violenta); iii) l’incapacità di riconoscere la dinamica contraddittoria dello sviluppo ineguale del capitalismo nei differenti paesi e la possibilità della rivoluzione socialista nei paesi capitalistici arretrati (il trotskismo esprime questa tendenza con la teoria della “rivoluzione permanente”); iiii) la deformazione della teoria marxista dello Stato, elemento comune a tutte le varianti dell’opportunismo (si pensi al rifiuto della teoria della dittatura proletaria da parte di Kautsky e Plechanov, così come al disconoscimento di tutte le forme storicamente concrete di esercizio della dittatura proletaria da parte degli estremisti di ogni tendenza). In definitiva, come Lenin chiaramente dimostra, ciò che caratterizza e unifica tutte queste tesi è l’incomprensione della dialettica. Non a caso, ciascuna delle tesi che Lenin contrappone all’opportunismo costituisce una scoperta e uno sviluppo originale che produce nuove conoscenze nel campo della teoria marxista.

Ond’è che, nella critica a Kautsky e all’opportunismo Lenin ribadisce tre punti essenziali: a) l’opportunismo ha accantonato tutta una serie di testi di Marx e di Engels (in particolare, quelli che contengono le conclusioni che essi trassero dall’esperienza rivoluzionaria della Comune di Parigi); b) la conseguenza è che l’opportunismo ha spezzato il legame che connette la teoria della lotta fra le classi alla teoria della dittatura proletaria (in altri termini, è caratteristico dell’opportunismo riconoscere la lotta fra le classi, ma non dedurre da tale riconoscimento la necessità della dittatura proletaria); c) dunque, l'opportunismo appare marxista e rivoluzionario a parole, ma tale non è nella pratica (esso si serve di una fraseologia marxista per dissimulare il suo abbandono, nei fatti, del marxismo).

Dal processo teorico, politico e organizzativo che congiunge il Lenin del Che fare? al Lenin dell’Estremismo, malattia infantile del comunismo scaturiscono due basilari acquisizioni. La prima consiste nel riconoscere che la manifestazione principale dell’opportunismo sul terreno della linea politica concretamente perseguita è l’economicismo (ossia un’interpretazione meccanicistica ed evoluzionistica del materialismo storico, in virtù della quale la lotta di classe viene separata dalla dittatura proletaria): economicismo che costituisce per un’intera epoca la deviazione interna fondamentale del marxismo. La seconda acquisizione permette di spiegare il carattere, interno al marxismo stesso, di tale deviazione, che dipende dal fatto che così la teoria marxista come lo stesso proletariato non sono esterni alla società capitalistica e alle sue contraddizioni. L’opportunismo, in altri termini, ha una base politica negli stessi partiti operai, la cui storia dipende dal modo con cui è stata condotta al loro interno la lotta sui due fronti. L’opportunismo ha, infine, una base economica nello sviluppo ineguale del capitalismo che, nella fase imperialistica, attraverso la spartizione e il saccheggio del mondo intero da parte del capitale concentrato in un pugno di paesi imperialisti, produce come risultato inevitabile la divisione della classe operaia e la formazione dell’aristocrazia operaia. Da una parte, il dominio di tali paesi tende, nel suo insieme, ad aggravare lo sfruttamento per la maggioranza del proletariato (e a estendere la proletarizzazione delle masse dei lavoratori non salariati nel mondo intero); dall'altra, tende ad attenuare lo sfruttamento di una minoranza del proletariato (sia pure provvisoriamente e illusoriamente, poiché anche gli alti salari corrisposti e i “posticini caldi” assicurati all’aristocrazia operaia sono una variabile dipendente dal tasso e dal ritmo dell’accumulazione del capitale). La concezione dialettica di Lenin, tuttavia, non si limita a riconoscere nello sviluppo dell’imperialismo la base economica dell’opportunismo, ma mostra, nel contempo, l’inasprimento degli antagonismi di classe su scala mondiale, cioè non solo la base oggettiva della critica dell’opportunismo, ma anche la base oggettiva della tendenza rivoluzionaria.

14. La costruzione del partito comunista: discriminante

fra le tendenze rivoluzionarie e le tendenze opportunistiche

Se applichiamo i criteri leniniani di definizione dell’opportunismo al problema, oggi centrale (non solo in senso storico, ma anche in senso politico), della costruzione del partito comunista, possiamo tracciare, all’interno dell’area costituita dalle forze che riconoscono questo obiettivo, la discriminante che divide i rivoluzionari dagli opportunisti.

Sia la posizione che, a livello della pratica politica di classe, esclude dal riconoscimento della lotta di classe la necessità della dittatura proletaria, sia la posizione che, a livello della pratica organizzativa di classe, scinde la partecipazione al movimento di lotta delle masse lavoratrici dalla costruzione del partito hanno la stessa radice opportunistica: l’economicismo. Sia la posizione (oggettivistica) che affida al decorso naturale della crisi economica la formazione della coscienza di classe per costruire il partito, sia la posizione (soggettivistica) che proclama verbalmente la necessità della costruzione del partito ma non muove concretamente un solo passo in questa direzione hanno la stessa radice opportunistica, benché l’una moltiplichi le mediazioni e l’altra le abolisca in un colpo solo: l’economicismo, il quale genera il volontarismo, il quale rigenera l’economicismo... in una sorta di «cattivo infinito».

Il modo con cui viene posta la tesi della necessità di “ricostruire” il partito comunista condiziona il fine stesso e richiede pertanto un esame accurato, giacché - come asserisce un proverbio tedesco - il diavolo si nasconde nei particolari. Così, subordinare il percorso della “ricostruzione” del partito a una specie di ‘referendum’ fra le diverse istanze soggettive è un modo di vanificare, attraverso una procedura democraticistica, il fine cui si tende, poiché in nessun caso un partito rivoluzionario può nascere da una consultazione (e men che meno da una votazione) fra gl’individui, i gruppi e le organizzazioni esistenti. Altrettanto erroneo è il modo di procedere di chi, pur affermando la necessità di “ricostruire” il partito confonde, in nome della giusta esigenza di ancorare tale processo alla pratica sociale, l’istanza del partito, cioè della sintesi teorica e politica delle esperienze del movimento di classe, con l’istanza, che è differente sia per grado che per natura, del fronte unito e degli organismi rivoluzionari di massa. 3

Ciò che i romantici soggettivisti (i quali scambiano i loro desideri con la realtà) e i rinunciatari oggettivisti (i quali scambiano i limiti esistenti con l’impossibilità di agire) non sono in grado di comprendere è il nesso dialettico fra teoria e pratica, fra scienza e programma, fra previsione e volontà: il nesso dialettico in virtù del quale la realizzazione della tendenza oggettiva... dipende dall'azione soggettiva del partito.

Accade allora che gli uni (gli oggettivisti), ritenendo impossibile o non influente l’azione delle forze comuniste oggi esistenti, separano la previsione morfologica (ossia l’analisi obiettiva delle tendenze di sviluppo del capitalismo) dalla previsione teleologica (ossia dall’individuazione delle possibilità di intervento soggettivo che la specifica congiuntura della lotta di classe offre) e riducono la loro iniziativa a un’opera di apostolato teorico svolta nelle “nicchie” che il disarmo teorico e la confusione ideologica dell’opportunismo rende accessibili; gli altri (i soggettivisti) confondono la teoria con l’ideologia e fanno di quest’ultima un succedaneo giornalistico della pratica sociale e politica di classe.

Vi è, infine, la posizione delle tendenze comuniste interne a organizzazioni neorevisioniste, le quali si trovano già, e sempre più si troveranno, a dover optare fra l’integrazione opportunistica e la scissione organizzata: non è intatti possibile volere il fine senza volere i mezzi (volere la dittatura proletaria senza volere il partito marxista-leninista). La crescente mobilitazione delle masse lavoratrici contro il governo reazionario, la “miseria” strategica e progettuale dell’opportunismo, l’acuirsi della crisi economica, l’aggravarsi della concorrenza fra i paesi imperialisti e l’allargarsi dei conflitti militari dimostrano con la lezione inconfutabile delle cose stesse la necessità e l’attualità della costruzione del partito comunista. Il salto verso l’organizzazione rivoluzionaria procede oggi dalla stessa composizione sociale e politica di classe: il proletariato vincerà la prima grande battaglia contro la borghesia, quando la sua avanguardia cosciente, avendo sconfitto l’economicismo interno alla classe e le molteplici, ma convergenti, forme di opportunismo, cioè di subordinazione teorico-politica alla borghesia (e, segnatamente, alla piccola borghesia), avrà acquisito la teoria marxista-leninista, avrà imparato a usarla sia per compiere analisi scientifiche della realtà specifica sia per individuare, su tale base, le forze motrici della rivoluzione socialista, avrà elaborato un progetto di programma e si sarà data una linea politica rivoluzionaria.

Perciò, se è vero, come è vero, che la fase attuale è quella che precede la costruzione del partito comunista, la parola d’ordine generale in cui si riassume la triplice direttiva, che scaturisce dalla realtà socio-politica odierna e che può, nel contempo, favorire la maturazione e la ricomposizione del movimento di classe, è appunto, quella che fissa i tre compiti fondamentali, assolvendo i quali i comunisti possono vincere la propria debolezza e superare le divisioni: studiare, propagandare, organizzare, per unirsi.

Il giusto metodo, cui occorre attenersi per imprimere un carattere costruttivo (e non dispersivo) alla dialettica politico-ideologica che, come tutto ciò che è vivo, non può non caratterizzare i rapporti fra i comunisti - oggi collocati nei più diversi gruppi, movimenti e partiti -, è dunque il metodo dell’unità-critica-unità, e la premessa (ma anche la conseguenza) dell’applicazione di questo metodo è la lotta contro le due forme di opportunismo che, per gli effetti disgregatori che producono nel movimento di classe, si equivalgono: il settarismo e il revisionismo.

La plastica immagine di Anteo - il gigante della mitologia greca, figlio di Poseidone, dio del mare, e di Gea, dea della terra, che perdeva le sue forze solo se veniva staccato dalla madre terra e quindi poteva essere vinto solo in questo modo, sicché Ercole riuscì a strozzarlo tenendolo sospeso in aria – questa immagine fu adoperata da Stalin per simboleggiare quel legame con le masse lavoratrici che rende invincibili i comunisti e consente loro di sconfiggere i pericoli dell’isolamento politico e della degenerazione burocratica: essa è altrettanto efficace per simboleggiare, nelle circostanze attuali, la lotta contro il revisionismo e contro il settarismo e per delineare il volto di un partito di classe capace di attingere la sua forza e la sua combattività da quella riserva inesauribile di energia che è il proletariato rivoluzionario.

Comments

Ciascuna delle parti in cui si struttura il tuo articolo meriterebbe un’analisi approfondita; mi sembra proponga e solleciti problemi, più che additare facili soluzioni dogmatiche.

Condivido del tutto la 'pars destruens', mentre, per l’onestà etico-intellettuale che avverto come un dovere nei tuoi confronti, qualche perplessità suscita in me la proposta costruttiva. Se infatti è pienamente condivisibile la tua condanna dell’innegabile patetico oscillare degli intellettuali di sinistra tra spontaneismo, burocratismo e revisionismo opportunistico che li porta ad accettare gli stracci del pensiero liberal-liberistico, estremamente arduo è dare un giudizio univoco sull’arcipelago spesso rissoso e conflittuale dei gruppi che si richiamano all’esperienza

teorico-pratica del ‘comunismo’. Tu stesso titanicamente, nel paragrafo “La destra, il centro e la sinistra del movimento di classe”, ti confronti, anzi ti inabissi con pazienza bizantina nel groviglio, nel garbuglio, nello “gliommero” - direbbe il Gadda del "Pasticciaccio" - delle diverse proposte elaborate da chi si richiama alla tradizione ‘comunista’ (semplifico ovviamente!): così passi spietatamente in rassegna i limiti e i generosi errori compiuti nell’ultimo trentennio del Novecento da una ghirlanda politica che va dal Partito socialista italiano di unità proletaria, al Partito di unità proletaria per il comunismo a Democrazia proletaria. In una mia precedente comunicazione citavo a mia volta gli innumerevoli gruppi che, negli anni settanta - te ne risparmio l’elenco - popolavano il variopinto panorama politico alla sinistra del PCI. Come non bastasse, in anni a noi più vicini abbiamo assistito al malinconico naufragio del Partito della rifondazione comunista.

Nel prosieguo della tua lettera analizzi quindi con finezza, riconducendole alla loro genesi

storico-sociale, le posizioni presenti in Sinistra Italiana, in Potere al popolo, in vari raggruppamenti marxisti-leninisti, cercando con meritevole tenacia una possibile mediazione dialettica e «topologica»: un’impresa titanica ma senza dubbio necessaria.

D’altra parte, memori della lezione

hegelo-marxiana, non ci sgomenta certo la molteplicità di partiti comunisti: il molteplice è riconducibile all’unità così come dall’uno si genera il molteplice, anzi è in esso stesso racchiuso.

Per quanto mi riguarda, della triade paradigmatica di strumenti strategici che significativamente indichi: studiare, propagandare, organizzare, per unirsi, tendo a privilegiare, come puoi facilmente intuire, il primo pur mantenendo ben fermo lo scopo unitario ed essendo consapevole del moto circolare che salda i tre momenti del movimento: l’essere sempre tra i primi e sapere è prerogativa di un’avanguardia politica, per non gettarsi nell’azione cieca come insetti che urtano ripetutamente e stolidamente ai vetri.

In breve condivido la diagnosi che tu tracci, ma vedo, nell’immediato, problematiche, per quanto da te ben meditate e argomentate, le terapie che proponi.

non perderti appresso alle sciocchezze, perché anche se dette da grandi personaggi, se tali sono tali restano.

La coscienza esterna è una stupidaggine creata da Kautsky e ripresa da Lenin. E Lenin insieme a cose egregi disse anche qualche sciocchezza che noi abbiamo reso come Bibbia.

Un operaio non diventa comunista perché il comunista gli trasmette la coscienza dall'esterno.

Da dove la prende il comunista la coscienza? E ancora: cosa determina in un uomo la volontà di essere e sentirsi comunista?

Siamo fuori dal materialismo storico. Ci siamo illusi e non abbiamo il coraggio di ammetterlo.

Il povero Gramsci parla di egemonia della classe, un concetto filosofico astratto, privo di senso, nonché sbagliato dal punto di vista materialistico. E se Gramsci è stato tradotto in tutte le lingue del mondo non vuol dire per forza che dicesse cose sensate dal punto di vista del determinismo storico.

Ci siamo ubriacati di slogan e parole d'ordine senza accorgerci che parlavamo a noi stessi mentre la storia faceva il suo corso e.... lasciava dir le genti.

Ti appariro' dissacratore, ma ho il senso del reale e guardo al futuro con grande serenità perché il COMUNISMO è un movimento successivo al movimento storico del modo di produzione capitalistico.

È questa l'epoca che avvia spontaneamente e caoticamente il capitalismo verso la fine, non gli anni '70,' 80 e via ballando.

È se un Eros Barone si incensa a scrivere scemenze, niente ha capito fino ad oggi è meno capirà del e nel futuro.

Michele Castaldo

Ancora. Cosa si intende per lavoro collettivo? Mi interessa particolarmente questo tema per tentare di superare il conformismo che deriva da una delega plenaria verso le classi dirigenti di qualunque estrazione. Mi ricorda " l intelligenza collettiva" di cui parla Brancaccio come conditio sine qua non per affrontare il superamento di questa rovinosa contingenza.

Infine mi pare una amara constatazione la strategia che l autore delinea di utilizzare i partiti che ora occupano la scena, dal liberaldemocratico al revisionista ecc. È come scegliere l albero in cui impiccarsi eppure "questo è " .

Il problema di fondo è la diffusa inconsapevolezza della natura del capitalismo in cui l ideologia mercatista e consumista ha plasmato la coscienza di molti e comprato profumatamente la collaborazione di pochi, e con cui si è

praticata la cooptazione nel mondo del capitale umano e della povertà come vergogna.

Come si fa a risalire la china? Credo, fra l altro, attraverso una ricerca interiore e uno studio sempre più diffuso delle radici della nostra condizione, senza la paura dell ostracismo e della aggressività di chi presidia questo stato di cose.

avessi conosciuto la mia storia di militante comunista - siamo all'incirca intorno ai sessant'anni sempre a testa alta - avresti evitato di fare una chiusa polemica. Ma siccome della mia persona non frega niente a nessuno, men che meno a me medesimo, cerco di chiarire alcuni punti fondamentali.

C'è una affermazione - titoletto in neretto - dell'articolo di Eros Barone che suona testualmente così: L'opportunismo, radice delle deviazioni.

Non è necessario leggere tutto l'articolo per stabilire che si tratta di una concezione non materialista. Basta guardare i fatti: non esistono all'oggi partiti comunisti, a meno che si vogliano far passare per tali quello cinese e similari.

Ora fare un bilancio storico sulla frantumazione e il dissolvimento di un movimento storico che si richiamava alle ragioni del comunismo chiamando in causa l'opportunismo non spiega un bel niente. Non solo, ma se ci si prefigge di costruire un partito "non opportunista" vuol dire da un lato non aver capito cosa e perchè si è dissolto; dall'altro lato si enumerano una serie di formule come garanzia di partito non opportunista.

Siamo così all'ideologismo allo stato puro. Siamo all'anno zero, sono passati invano oltre duecento anni di esperienze varie - da Robespierre in avanti, giusto per fissare una data, e oggi piuttosto che affrontare nelle dinamiche della storia le nostre difficoltà ci rifugiamo nella critica all'opportunismo, che non spiega le cause del passato, ancor meno la crisi che viviamo oggi come tendenza, priva - in questo modo - di prospettiva.

Non conosco Eros Barone, dunque di personale non ho niente, ma l'insieme dell'impostazione non è materialista, e men che meno il citare personaggi ai quali abbiamo fatto riferimento per circa un secolo.

Con eccessiva superficialità si cita Marx, ma si omette di dire che lui e Engels furono un laboratorio, i loro scritti sono espressione di detto laboratorio.

Come si fa a mettere insieme Il Manifesto del Partito Comunista del 1848 coi Grundrisse e Il Capitale?

Come si fa a citare Gramsci quando sull'onda dell'entusiasmo, il compagno definì la Rivoluzione "bolscevica", una rivoluzione contro Il Capitale di Marx?

E di Lenin? Quanti compagni hanno veramente studiato la Rivoluzione russa? La gran parte parla per slogan, perché ci siamo innamorati dell’ideologia, ovvero della possibilità che le parole d’ordine possano influenzare e mobilitare le masse. Ovvero di una posizione idealistica e metafisica, fuori dal materialismo.

Chi parla di Lenin senza conoscere i fatti si abbaglia la mente. Quanti compagni sanno spiegare che il massacro della domenica di sangue del 1905 fu voluta dai capitalisti europei che avevano investito enormi ricchezze per sfruttare il giovane proletariato liberato dalla servitù della gleba nella Riforma del 1861 in Russia?

Tutti condannarono lo Zar, era facile il tiro al piccione, ma la mano assassina era europea occidentale. Lo capisce Eros Barone? Altro che opportunismo.

E quando Lenin è costretto a sparare a Krostadt contro i “marinai”, quanti compagni sono andati a cercare la rivendicazione per la quale ci fu la sommossa? Pochi o nessuno, tutti si sono schierati da “tifosi” senza capire che la rivendicazione principale dei marinai, a stragrande maggioranza figli di contadini, era la possibilità di commercializzare i raccolti agricoli.

Che centra l’opportunismo in tutto ciò, chiedo a Eros Barone.

Lenin è figlio legittimo del “marxista” Kautsky, e da lui copia l’opera del Che fare?

Ma Lenin per tutta una fase pensa e tende a organizzare il Partito Operaio Social Democratico Russo (il famoso POSDR).

A un certo punto si accorge che le mobilitazioni del contadini piccoli e medi possono avere un effetto dirompente e invita il Partito a schierarsi dalla parte dei contadini e sostenere le loro lotte. Nel periodo tra l’estate e l’autunno i contadini scatenarono l’apocalisse per le campagne e Lenin – con gran parte avversa dei bolscevichi – difese la loro causa. Ma a Kronstadt dovette reprimere la loro rivendicazione.

Quale Lenin scegliamo caro compagno Raffaele? È il Cristianesimo che ha i santini da baciare e venerare, noi comunisti analizziamo la materia sociale che fa apparire l’individuo come il capo della rivoluzione.