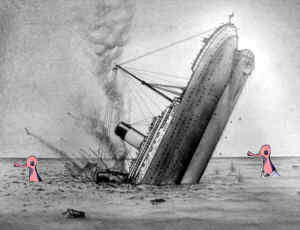

Tutto sotto controllo sulla nave che affonda

di Robert Kurz

Sovraccumulazione, crisi da indebitamento e «politica»

Sovraccumulazione, crisi da indebitamento e «politica»

A partire dagli anni Settanta sono sempre più numerosi i sintomi di una grave crisi per la riproduzione del sistema globale della merce. Tassi di crescita declinanti o stagnanti, disoccupazione «strutturale» di massa largamente svincolata dal ciclo congiunturale, sia nei paesi sviluppati dell’OCSE che alla periferia del mercato mondiale, la crescita del protezionismo con le avvisaglie ben visibili di una «guerra commerciale» tra gli USA, il Giappone e l’Europa e, non da ultimo, la «crisi del debito» strisciante del Terzo mondo, sono tutte manifestazioni di una crisi ormai impossibile da trascurare, su cui incombe, come se non bastasse, una crisi ecologica su scala planetaria sempre più minacciosa: dal «buco dell’ozono» nell’atmosfera terrestre fino alla distruzione delle foreste equatoriali africane e amazzoniche, dall’espansione delle distese desertiche fino alla contaminazione delle catene alimentari, dalla devastazione dei sistemi ecologici come il Mare del Nord, le Alpi e il Mediterraneo fino all’inquinamento irreversibile del terreno e delle acque potabili etc.

Allo stesso tempo però anche il sedicente «socialismo reale», ex- e pseudo-alternativa dell’ormai devastante sistema della merce – di cui è, in realtà, carne della stessa carne – si dibatte in una crisi ancora più grave, almeno per il momento. Stagnazione e paralisi culturale, una produttività sempre più declinante rispetto all’Occidente, disordini nazionali e separatismi ne sono altrettanti indizi, così come la rapidità della distruzione ecologica, forse l’unico terreno in cui lo «standard occidentale» sia stato non solo raggiunto ma addirittura superato.

Si ha però l’impressione che, «in un modo o nell’altro», ci si debba rassegnare a questi due sistemi in disarmo; l’uomo finisce con l’assuefarsi a tutto, persino alla propria fine.

Se fino a qualche tempo fa andavano di moda scenari apocalittici moraleggianti a buon mercato, adesso ai vari oracoli di crisi sembra toccare la sorte di quel pastore buontempone cui nessuno volle più credere, dopo che ebbe lanciato più di un allarme a vuoto, quando il lupo arrivò per davvero. Soprattutto tra le file della sinistra non vi è nulla che sia più oggetto di derisione e «out» dell’accenno, per quanto inoffensivo, alla «teoria del crollo», indipendentemente da ciò che venga inteso ogni volta con questo nome. Il capitalismo sembra essere più flessibile e resistente che mai. In ossequio alla strategia di adattamento nota come «perestrojka» Anatoli Dobrinin, direttore del Dipartimento internazionale del Comitato centrale del PCUS, fa riferimento in tono addirittura deferente ai «[…] nuovi fenomeni nello sviluppo del capitalismo, che dimostra una consistenza molto maggiore di quanto si fosse ipotizzato in origine».1 In effetti l’accumulazione del capitale continua apparentemente a sopravvivere attraverso tutti i fenomeni di crisi. La disoccupazione «relativa» di massa è ormai un fenomeno consueto; il Terzo mondo, nonostante povertà crescente e deindustrializzazione assoluta continua pur sempre a pagare; lo storico crollo dei mercati azionari dell’ottobre 1987 sembra essere già stato rimosso senza lasciare tracce né ripercussioni e anche Cernobyl è caduta nell’oblio e si è dissolta come un brutto sogno. Il «socialismo reale», fin dal principio un povero storpio vacillante tra «piano» e «mercato» sul terreno della riproduzione nel feticismo della merce, si accinge finalmente a diventare «razionale» e il riformista manageriale «Gorby», il beniamino dei media e di tutti gli idioti della democratizzazione, lo sguardo rivolto all’economia d’impresa, rimetterà in sesto la situazione. Un po’ dappertutto risuona a gran voce lo slogan: «Tutto sotto controllo sulla nave che affonda». Siccome la nave non è ancora affondata davvero, da tempo le fuggevoli mode di cui si alimenta la coscienza dello Zeitgeist sono tornate a giudicare monotono il clima apocalittico cui si era dato provvisoriamente credito. Certo, ci sono pur sempre gruppi musicali che si fanno chiamare Einstürzende Neubauten [tr.it.lett.: nuove costruzioni in procinto di crollare] oppure Erste Allgemeine Verunsicherung [tr.it.lett.: prime non-assicurazioni generali] ma la coscienza della crisi, così come la critica sociale, è stata ridotta a uno scherzo carnevalesco. Secondo un’opinione trasversale a tutto lo spettro politico-ideologico il management capitalistico avrebbe tutte le carte in regola per risolvere la crisi. Le cose però non stanno affatto così. I «fondamentali» non sono migliorati di una virgola, anzi peggiorano sempre di più. L’empirismo volgare, grossolano quanto concettualmente insulso, che sorvola allegramente dappertutto sulla credula «fede» nelle rotture catastrofiche della riproduzione capitalistica internazionale, cadrà nel più completo discredito con la sua incredibile miopia, che nessuna logica può attenuare. Questo empirismo è indubbiamente un retaggio del pensiero «situato» del positivismo borghese, il cui orizzonte temporale incredibilmente angusto ricorda quello di un fanciullo che vive giorno per giorno. L’impossibilità di comprendere e, soprattutto, di controllare nella pratica la forma della propria costituzione sociale fa sì che la sua dinamica venga vissuta come un processo naturale esterno che i soggetti sperimentano, oscillanti tra timore e speranza, come se in azione ci fosse una forza sconosciuta. Ancora pochi mesi prima del «lunedì nero» dell’ottobre 1987, i pennivendoli del giornalismo economico stavano ancora sbeffeggiando «tutti i tetri presagi circa un prossimo tracollo del commercio mondiale, del sistema bancario, della borsa e, più in generale, dell’intero ordine economico», che naturalmente mai e poi mai nessuno avrebbe potuto «condividere».2 Circa sei mesi più tardi, in pieno pessimismo, si poteva leggere le seguenti parole: «Abbiamo perso la fede nella fattibilità».3 Adesso però avanza di nuovo l’«ottimismo patriottico»4 e, secondo le stime dell’istituto IFO, lo «scetticismo conseguente al crollo di borsa è completamente scomparso».5 Se gli indovini borghesi della congiuntura in tutta la loro innocenza positivistica giurano su di una «vita di breve durata per i pronostici»,6 la descrizione che Wolfram Engels, redattore di Wirtschaftswoche, in un attacco di sincerità, fa della realtà della «politica economica» borghese appare come relativamente appropriato: «Il cancelliere ricorda un ufficiale di Tolstoj: sulla base di false informazioni prende una decisione errata che però, raggiungendo le truppe nell’istante sbagliato, ha un esito favorevole. Probabilmente le cose sono andate così. Ma poiché tale decisione si è rivelata, a posteriori, esatta, dovrebbe comunque essere spacciata come il frutto di una saggia preveggenza».7

Questo lugubre umorismo getta senz’altro una luce singolare sulla presunta capacità di gestire la crisi da parte del «capitale» o delle sue figure di spicco e maschere di carattere. In realtà si vede bene come il management capitalistico di crisi, se si presta fede ad un «testimone nella cerchia degli esperti», non «controlla» proprio un bel nulla; come in passato, o forse come mai prima, le contraddizioni basilari della produzione globalizzata di merce si affermano «dietro le spalle» dei soggetti costituiti sulla forma-merce, all’Ovest così come all’Est. Ad unificare i due sistemi è proprio il feticismo della forma-merce, pericoloso e distruttivo. La struttura formale di entrambe le formazioni sociali si basa sulle categorie di lavoro astratto, «valore», merce e denaro, ed è in esse che si colloca anche la causa comune della loro crisi, anche se quest’ultima si esprime in forme diverse e storicamente modificate, in conformità al rispettivo funzionamento del meccanismo cieco della forma-merce.

Anche se, per adesso, la crisi dell’Est assume sembianze più drammatiche, le basi della sua dinamica interna si trovano in Occidente ed essa va compresa, innanzitutto, alla luce del suo potenziale di contraddizione. Le consuete «misure dilatorie» messe in atto, ad esempio, dal G-7 o dai politici nazionali del mercato mondiale, non hanno affatto disinnescato la crisi profonda dell’accumulazione e del mercato mondiale, la cui forza ha raggiunto invece un livello addirittura vertiginoso. L’apogeo della crisi deve ancora arrivare e già ci si chiede se tutte le possibilità di posticiparlo nel tempo non si siano già esaurite senza speranza. Per comprendere la situazione reale in tutta la sua dimensione effettiva, occorre delineare la logica della relazione tra essenza e fenomenologia nel più recente stadio di sviluppo del capitalismo.

La crisi dell’accumulazione del capitale

Dopo che le due guerre mondiali ebbero sostanzialmente distrutto ciò che restava dei settori pre- e protocapitalistici della riproduzione globale (il sistema coloniale ma anche le forme tradizionali dell’economia di sussistenza, i vincoli famigliari, le strutture di classe nella loro forma rigida e corporativistica etc.) in quanto ostacolo per l’ulteriore accumulazione di capitale e per l’imposizione totale del mercato mondiale, l’accumulazione «fordista» del dopoguerra grazie alla produzione di massa di automobili (l’«industria-chiave») così come di elettrodomestici, di apparecchi per l’intrattenimento etc., conseguì tassi di crescita senza precedenti: tra il 1951 e il 1965 il tasso medio di crescita in Germania fu del 7% con i valori massimi in progressiva attenuazione dell’11,8% (1955), 8,8% (1960) e 6,6% (1964). La base di questa accumulazione, la più imponente della storia, un vero e proprio «miracolo» se paragonata alla lunga fase di depressione e stagnazione degli anni Trenta – che sfociò nella Seconda guerra mondiale – non fu solo l’espansione del mercato mondiale e l’apertura delle frontiere sotto il dettato della superpotenza americana, né l’ingresso di nuovi prodotti e di tecnologie nuove nello stadio della produzione di massa, ossia dei bisogni di massa, ma in primo luogo (perlomeno nella prospettiva particolare della teoria dell’accumulazione) la possibilità per il capitale di assorbire enormi quantità di forza-lavoro nelle industrie produttrici di valore dei paesi centrali conformemente al nuovo livello di sviluppo.

Tuttavia questo «miracolo» del capitalismo fordista avanzato e integralmente sviluppato, sopravvisse solo per un breve istante storico; ad esso seguì una diminuzione ininterrotta dei tassi di crescita: nel decennio 1965-1975, in Germania, il tasso medio di crescita scese a circa il 3,2% con la prima recessione del dopoguerra nel 1967 (meno 0,1%) e la pesante caduta del 1974-75 (crescita nulla nel 1974, meno 1,4% nel 1975); nel periodo 1975-1987 il tasso medio di crescita è diminuito ulteriormente fino a circa il 2,3%, con una nuova recessione nel 1981-82 (crescita nulla nel 1981, meno 1% nel 1982). La stessa dinamica si affermò grossomodo su scala globale, seppure in presenza di un certo margine di variabilità; ad esempio in Giappone e, più tardi, nei cosiddetti «paesi emergenti» del Sud-est asiatico la crescita si mantenne sempre, talvolta sensibilmente, sopra la media. Complessivamente però l’imposizione totale del mercato mondiale – e quindi del «lavoro astratto» – preparata dai due conflitti mondiali, vale a dire la reclusione totale della riproduzione umana nella forma-merce, erose ulteriormente l’autonomia relativa delle singole economie nazionali, intensificò spaventosamente l’interdipendenza globale e trasformò sempre più l’andamento congiunturale in un ciclo globale immediato mentre la logica scatenata dello sfruttamento astratto «aziendale» diede l’avvio alla distruzione dei fondamenti naturali. Anche se non è certo il caso di rimpiangere le ruvide forme riproduttive dell’economia di sussistenza, i legami basati sulla parentela di sangue etc. (su cui strepitano tra l’altro gli autonomi, che si rivelano così come un elemento pseudo-radicale della critica reazionaria delle forze produttive), va detto comunque che lo scatenamento fordista delle forze produttive ha generato un colossale potenziale distruttivo, il cui nocciolo è la contraddizione interna alla forma-merce.

Ma qual è la causa delle sempre più flebile accumulazione del capitale globale, che ha richiamato in vita la crisi «economica», assieme alla crisi «ecologica»? Con la realizzazione del mercato mondiale totale pienamente sviluppato, l’espansione estensiva del capitale è entrata fatalmente in collisione con i suoi limiti assoluti, in concomitanza con i primi segni di esaurimento dell’espansione intensiva delle industrie fordiste. Le industrie-chiave fordiste, con la loro relativa intensità di lavoro, vennero ostacolate nella loro espansione dall’impossibilità di superare i limiti dello sfruttamento della forza-lavoro: in quegli anni ebbe termine la «piena occupazione» e declinarono sia il flusso dei Gastarbeiter, sia l’estensione generalizzata del lavoro femminile. Ma questi limiti, una volta raggiunti, restrinsero inevitabilmente i margini per redditizi investimenti diretti all’espansione. Detto altrimenti, le imprese capitalistiche poterono reinvestire una parte sempre minore del plusvalore sociale realizzato in ogni ciclo produttivo per la loro ulteriore espansione sulla base di nuove aspettative di profitto. La quota degli investimenti iniziò a diminuire; su questo nuovo livello di sviluppo l’accumulazione capitalistica del dopoguerra entrò in una fase che la teoria di Marx definisce di sovraccumulazione. È stato accumulato «troppo» capitale rispetto alla capacità di espansione del capitale stesso, i limiti della «possibilità di sfruttamento» astratto della forza-lavoro disponibile sul livello esistente delle forze produttive sono stati raggiunti.

La fine dell’espansione dell’assorbimento di «lavoro astratto» nel processo produttivo si manifesta però ben presto alla superficie del mercato come «tendenza verso la saturazione» e quindi come crisi tendenziale o aperta degli sbocchi; poiché una quantità sempre minore del plusvalore realizzato può essere reinvestita in maniera redditizia, si acquistano sempre meno beni di investimento (macchinari, edifici etc.), si utilizza sempre meno forza-lavoro, compare sul mercato un numero sempre minore di nuovi consumatori etc. E siccome una parte dell’industria, incoraggiata dalla consueta, miope estrapolazione della fase ascendente del ciclo congiunturale, si è, per così dire, «assunta degli oneri» investendo, come si vede un bel momento, in maniera non redditizia, il relativo capitale deve ridursi o viene annientato in tutto o in parte quando la sovraccumulazione diviene palese, con nuove dismissioni conseguenti. Presto o tardi la sovraccumulazione viene a galla in tutta la sua dimensione. L’espansione non si limita a rallentare ma si verifica un processo di contrazione totale della fase discendente della congiuntura («recessione»), che può peggiorare nel corso di una reazione a catena trasformandosi in un processo di lunga durata di contrazione e distruzione di capitale («depressione»). Anche se non si è ancora verificata una grave depressione – e quindi una nuova crisi economica -, la tendenza verso la sovraccumulazione è ormai innegabile e continua ad aggravarsi dalla metà degli anni Settanta.

Per comprendere in che modo la sovraccumulazione del capitale si trasforma in un processo negativo «autosufficiente», sviluppando un’autonoma dinamica di crisi, bisogna considerare la ristrutturazione degli investimenti indotta dal processo stesso. Sebbene non sia più possibile la conversione redditizia su grande scala del plusvalore realizzato in ogni ciclo produttivo in capitale «funzionante» in investimenti per l’espansione, questo non significa che non sia più possibile nessun altro tipo di investimento. Oltre alla quota degli investimenti ordinari per la sostituzione dei macchinari etc., cresce anche quella degli investimenti per la razionalizzazione e la ricerca scientifica. Poiché nel complesso l’espansione del capitale cessa o comunque rallenta – e tuttavia la capacità competitiva dei lavoratori nella fase della «piena occupazione», come stadio preliminare della sovraccumulazione, si rafforza con conseguente rapida ascesa dei salari (che non è una causa ma solo un fattore che aggrava la sovraccumulazione), la redditività della produzione può essere mantenuta in sempre maggior misura solo a spese di altri capitali: «La concorrenza si inasprisce». La caccia al «plusvalore extra» diviene una questione e di morte perché sul mercato si innesta una competizione spietata per l’eliminazione che, in molti settori, si disputa direttamente o indirettamente sul mercato mondiale corrispondentemente al livello storicamente raggiunto dalla società globale. Se lo sguardo si limita alla dimensione regionale e nazionale la percezione risulta deformata da questo stato di cose poiché la sovraccumulazione svanisce temporaneamente dal campo visivo una volta che la distruzione di capitale e la disoccupazione vengono esportate «con successo». In virtù di questa deformazione la congiuntura o la capacità di espansione del capitale in ogni singolo paese appare «dissociata»: ad esempio in Germania il settore minerario e quello navale è in fase di declino mentre una parte del settore automobilistico e di quello elettronico continua a crescere vivacemente. Ma la contraddittorietà apparente di questo sviluppo scompare se si prende in considerazione il mercato mondiale; si tratta solo delle diverse manifestazioni in cui si presentano «vincitori» e «perdenti» in ogni singola nazione. Il «capitale complessivo» non è più nazionale nel senso tradizionale del termine ma capitale mondiale in forma immediata.

In pratica le «leggi coercitive della concorrenza» sollecitano il capitale ad intensificare la razionalizzazione e l’applicazione della scienza alla produzione: sono anni che gli investimenti per «ricerca e sviluppo» aumentano rapidamente, quantomeno nei settori più importanti e per le compagnie che operano sul mercato mondiale. Questi investimenti diretti alla razionalizzazione e alla ricerca scientifica sono anch’essi improduttivi – per loro tramite non si «crea» valore, né tantomeno plusvalore – ma garantiscono ad ogni singolo capitale, con la mediazione della concorrenza globale, una quota crescente o perlomeno costante del plusvalore globale. Perfino quote declinanti esigono comunque cospicui investimenti nella ricerca scientifica, almeno nei settori fondamentali. Questo processo mette in luce in modo particolare l’autocontraddizione interna del capitale, che si afferma «dietro alle spalle» dei soggetti: per conservare la propria produttività il singolo capitale razionalizza, licenzia forza-lavoro, realizza sempre più prodotti con sempre meno lavoro, diminuendo i propri costi unitari e complessivi, così facendo però contribuisce involontariamente, inconsapevolmente ma ineluttabilmente a minare ulteriormente la produzione complessiva di plusvalore e questo si manifesta alla superficie della società e su scala globale come inevitabile distruzione di capitale (per i «perdenti»), come crescita della disoccupazione di massa, come «crisi dello Stato sociale» etc. Infatti occorre sempre tenere a mente che l’accumulazione del capitale complessivo, in ultima analisi, coincide con l’espansione dello sfruttamento astratto di forza-lavoro, in quanto il «valore» non è altro che «rappresentazione» di lavoro umano passato nella forma astratta «coagulata» del prodotto. Pertanto l’accelerazione della razionalizzazione e della «scientificizzazione» non può che inasprire la tendenza verso la sovraccumulazione e, con essa, il potenziale di crisi, come del resto sta già facendo. La «liberazione» del lavoro vivo, cioè la conversione della «piena occupazione» in disoccupazione di massa, inclusa la relativa pressione sui salari e sulle condizioni di lavoro, non può generare di per sé una nuova capacità di espansione del capitale complessivo, in quanto la dinamica specifica del processo di razionalizzazione scientifico-tecnologica è irreversibile: il capitale non può più fare marcia indietro rispetto a un livello già raggiunto dalla tecnica, dall’organizzazione dei processi di lavoro etc. Mano a mano che la pressione della concorrenza si fa sempre più gravosa, a causa del processo forzato di «scientificizzazione» e di razionalizzazione, aumenta anche la pressione della logica aziendale fino a livelli folli e insostenibili, spesso mascherata dietro alle astute strategie «motivazionali» del management. Contemporaneamente la stessa pressione favorisce un atteggiamento cinico e irrazionale, indotto e sollecitato dalla logica aziendale, nei confronti delle ripercussioni dell’attività produttiva sui fondamenti naturali. Sebbene i rischi relativi siano già stati riconosciuti e criticati, ogni contromisura dello Stato o di chiunque altro non può che conformarsi con rassegnazione alla pressione brutale del successo economico. Il potenziale distruttivo nei confronti della natura, già inaugurato e realizzato con il boom fordista del dopoguerra, viene scatenato con ancor più forza, perfino tecnologie ancora immature e insufficientemente analizzate nelle loro conseguenze si impongono in modo già quasi autodistruttivo.

Ci si chiede ora quali siano le opportunità per una nuova capacità di espansione storica del capitale in un possibile capitalismo «postfordista» e «post-crisi». L’ottimismo ufficiale, predicato da anni da tutti i portabandiera, i taumaturghi e i carrieristici «messaggeri di speranza» del capitalismo, nella sua afasia concettuale oscillante tra paura e speranza, fa assegnamento da una parte sul potere fattuale delle forme di relazione costituite sul denaro e sul valore, profondamente radicate nella coscienza di massa, mentre allo stesso tempo, dall’altra, immagina di intravedere la luce in fondo al tunnel ad ogni presunta attenuazione o riduzione della fenomenologia della crisi. Ad esempio, il solo fatto che, dopo il crollo dei mercati azionari dell’ottobre 1987, non sia verificata finora una grande depressione, fornisce già il pretesto per pronostici affrettati di prosperità capitalistica in una nuova era di accumulazione: «Pendulum swings to optimism – it has become fashionable to suggest that the world may be entering a new era of growth»,8 questo il titolo dell’International Herald Tribune. Ma una «new era of growth» potrebbe scaturire solo da nuove capacità storiche di sfruttamento su grande scala di forza-lavoro vivente. In altre parole il processo di «scientificizzazione» della produzione dovrebbe superare la logica unilaterale della razionalizzazione e quindi della graduale eliminazione e sostituzione tecnologica della forza-lavoro. Ma quali sarebbero le «condizioni di possibilità» di una simile via di uscita e come ha superato finora il capitalismo le sue crisi di accumulazione?

La contraddizione interna del capitalismo si esprime nel rapporto tra tasso di profitto e massa di profitto (massa del plusvalore); essa deve essere esaminata in riferimento allo sviluppo delle forze produttive. Sotto la sferza della concorrenza il progresso tecnologico, con le sue forme molteplici di «razionalizzazione», indipendentemente dalla coscienza dei suoi attori, opera in maniera tale da controbilanciare l’aumento del tempo di pluslavoro e quindi del plusvalore per ogni singolo lavoratore con la diminuzione della massa di plusvalore, e quindi di profitto, per unità di capitale impiegato sul livello del capitale sociale a causa del fatto che – e nella stessa misura in cui – la quantità di forza-lavoro che questo capitale monetario è in grado di sfruttare si riduce proprio in virtù del medesimo processo. In questo consiste la contraddizione «secolare» generale o fondamentale dell’accumulazione di capitale, un conflitto classico tra scopo e strumento che si evidenzia sempre più ad ogni ciclo interno dell’accumulazione. Una soluzione «relativa» potrebbe fornirla un aumento della massa di profitto, ossia un’«accumulazione accelerata» del capitale complessivo. Fino a quando il capitale ha margini di «crescita» dentro l’abito che le forze produttive materiali gli hanno cucito addosso un bel momento, come nel caso delle industrie fordiste del dopoguerra, il problema non si pone neppure. Nella fase della sovraccumulazione tuttavia l’abito si tende fino a lacerarsi e il meccanismo di compensazione non funziona più; siccome il capitale complessivo non è più in grado di accumularsi a ritmo accelerato, la diminuzione della massa di profitto per unità di capitale impiegato si trasforma in un fattore di crisi e può scatenare una vera e proprio escalation. In questa fase non è possibile alcun rimedio, fino a quando lo sviluppo delle forze produttive si traduce solo nel progresso della razionalizzazione e quindi della sostituzione della forza-lavoro viva. La situazione muta solo quando il progresso scientifico-tecnologico assume una forma nuova e diversa, non più quella della razionalizzazione, bensì quella della creazione di nuovi settori produttivi capitalistici, sia che si tratti dell’assorbimento capitalistico e quindi dell’industrializzazione della produzione ancora non-capitalistica (artigianale o contadina) o della genesi di rami produttivi e bisogni di massa completamente nuovi da parte dell’industria stessa. L’esempio migliore ce lo forniscono proprio le industrie-chiave responsabili della crescita fordista, ossia la produzione di automobili, elettrodomestici e di apparecchi per l’intrattenimento.

Naturalmente ci può essere una divergenza più o meno ampia tra il periodo in cui l’ulteriore accumulazione di capitale esige questo meccanismo di compensazione a base di nuove industrie generatrici di crescita e il periodo in cui tali industrie nascono effettivamente e, soprattutto, si sviluppano fino al livello della produzione di massa. Ed è proprio in queste «lacune storiche» che si collocano le grandi crisi di sovraccumulazione come la Gründerzeitkrise9 alla fine del XIX secolo e la crisi economica globale del 1929-1933. Il fatto che il capitalismo sia riuscito tutte le volte a risolvere la crisi grazie a un nuovo sviluppo in senso «creativo» delle forze produttive per entrare così in una nuova epoca di accumulazione, ha generato la convinzione, sostenuta da queste prove storiche apparenti, che il capitale, dopo ogni periodo di tensione, sarà sempre in grado di trarsi in salvo con le proprie forze dalle secche dell’accumulazione. Ma ciò che è stato vero in passato non lo sarà necessariamente anche in futuro. L’idea secondo cui dopo ogni crisi di sovraccumulazione si innesterà inevitabilmente «[…] una spirale di accumulazione accelerata di capitale sulla base dell’aumento della forza produttiva e dell’espansione del mercato» (Bischoff 1986, p. 23) è soltanto uno stereotipo, condiviso anche dalla teoria della sovraccumulazione del marxismo tradizionale. Il suo presupposto cieco è che ogni stadio di sviluppo delle forze produttive sarà eternamente in grado di generare il meccanismo di compensazione basato sulle nuove industrie e quindi sulla rinnovata capacità di assorbimento capitalistico di un’immane quantità di lavoro vivo su quel livello di sviluppo. Certo, nel Terzo libro del Capitale Marx, riferendosi a questo insieme di fatti, parla di una «legge», ma di una legge valida solo per l’accumulazione di capitale, non di una legge in generale o di una quasi-legge naturale, né tantomeno di un legge di sviluppo delle forze produttive come tali. Questa logica prevede piuttosto il raggiungimento di uno stadio di sviluppo in cui la «legge» dell’accumulazione di capitale entra in contraddizione assoluta con lo sviluppo delle forze produttive, in cui cioè la contraddizione intrinseca del capitale diviene insolubile. Escludere questo fatto, anche solo come possibilità, equivale logicamente a collocarsi nella prospettiva dell’accumulazione di capitale e delle sue «leggi», ossia a negare aprioristicamente un limite interno assoluto del capitale in se stesso, spalancando così le porte alla sua eternizzazione di fatto, quantomeno su un piano meramente teorico. Ma anche prendendo le mosse dai «fatti» empirici reali non è possibile deliberare ciecamente sul futuro sulla base del passato. Il «progresso tecnico» non è una mera grandezza astratta all’interno della costellazione categoriale delle forme del valore, ma ha un contenuto storico capace di distruggerle, di cui occorre tenere conto nell’analisi critica.

Nei confronti di questa costellazione anche la «teoria delle onde lunghe», utilizzata diversamente nel contesto borghese e in quello marxista (vedi a questo proposito, tra gli altri, Kondratieff 1972/1924, Schumpeter 1961/1939, Mandel 1983), dimostra tutta la sua cecità, anche se in una forma differente. Contrariamente alle teorie della sovraccumulazione ingabbiate nella forma-valore essa concede un ruolo maggiore allo sviluppo sostanziale delle forze produttive, omettendo però la mediazione con la produzione di «valore» e quindi il meccanismo storico di compensazione nel rapporto tra aumento della massa di profitto e decremento del tasso di profitto; la sua argomentazione è pertanto meramente empiristica. Le fasi storiche dell’espansione capitalistica, concluse ogni volta da cesure di crisi più o meno drastiche, vengono denominate ed analizzate empiricamente sulla base delle rispettive industrie-chiave fondamentali sul piano tecnologico-materiale («ciclo carbone-acciaio», «ciclo chemio-elettrico», «ciclo dell’automobile» etc.) mentre il numero e la suddivisione delle onde lunghe e delle relative tecnologie di base varia a seconda della valutazione empirica. Ma poiché la mediazione con il processo di valorizzazione, ossia con lo sfruttamento astratto di masse di lavoro vivo, rimane di gran lunga una «black box» teorica, essa giunge in termini generali al seguente risultato: «quando» una nuova tecnologia crea nuovi settori produttivi, che a loro volta raggiungeranno un certo grado di maturazione, «allora» si innesta una nuova «onda lunga», la crisi di una tecnologia «vecchia» e satura viene superata e così il capitale torna ad accumularsi in maniera esuberante.

Si potrebbe dire che la tradizionale teoria marxista della sovraccumulazione e la teoria delle onde lunghe siano afflitte da forme di cecità complementari: per la teoria della sovraccumulazione il «progresso tecnico» appare come una grandezza astratta priva di contenuto ma la sua argomentazione rimane ben piantata sul terreno della logica feticistica del «valore», per la teoria delle «onde lunghe» il riferimento effettivo alla reale sostanza storica di questo o quel «progresso tecnico» è solo il pretesto per trattare in modo altrettanto astratto ed esteriore la logica astratta della valorizzazione di massa del lavoro vivo. In entrambi i casi si fa ingenuamente affidamento sul fatto che sarà sempre possibile fino alla fine dei tempi, dopo cesure di crisi più o meno profonde, un nuovo ciclo di accumulazione storica del capitale, sia perché si tratta di una «legge», sia perché sorgerà necessariamente un nuovo spettro di specifiche tecnologie di base. Ma saranno proprio le ricerche delle nuove attuali tecnologie, soprattutto la microelettronica, l’informatica e l’«intelligenza artificiale», nel loro riferimento concreto al futuro della valorizzazione capitalistica, che provocheranno lo scoppio di queste speranze nebulose come se fossero bolle di sapone.

Infatti queste nuove tecnologie fondamentali, a differenza di ogni altro paragonabile impulso tecnologico innovativo del passato, rappresentano per la prima volta potenziali di automazione puri e semplici, che non saranno mai in grado, diversamente dall’industria automobilistica fordista, di aprire un nuovo orizzonte per l’assorbimento capitalistico di forza-lavoro su grande scala. È proprio questo che differenzia essenzialmente queste nuove tecnologie da ogni precedente epoca di industrializzazione della storia capitalistica. Non solo non riusciranno mai a riassorbire grandi masse di lavoro salariato – né per la loro produzione, né grazie al loro impiego nelle «vecchie» industrie o nei settori non-industriali (ancora esistenti) – ma contribuiranno inoltre a sostituire e ad eliminare lavoro umano in progressione geometrica trasversalmente a tutti i settori della riproduzione sociale.

Oggigiorno chi confida ciecamente in una nuova ripresa dell’accumulazione industriale in virtù delle «nuove tecnologie» dovrebbe imparare qualcosa dall’informatica: «Verranno acquistati macchinari grandi e costosi solo se dotati di sistemi intelligenti. Sarà anche possibile diagnosticare gli errori grazie ad unità attive, intelligenti […] Attualmente, in Germania, il 50-60% della popolazione è impegnata nella gestione e nella produzione dei beni necessari nel quotidiano. Questo numero si ridurrà fino al 5-6% a causa dell’effetto dell’informatica e delle tecnologie basate sull’intelligenza artificiale, che renderanno possibile un’automazione finora inimmaginabile […] Questa rivoluzione tecnologica appare talmente evidente alla maggioranza degli scienziati del settore, da rendere inconcepibile il fatto che non si sia neppure stato abbozzato uno studio sociologico che si occupi di queste rivolgimenti potenziali. Bisognerà aspettare che il numero dei disoccupati salga fino a sei milioni?» Queste le parole del professor Jörg Siekmann di Kaiserslautern, portavoce del dipartimento per l’intelligenza artificiale della Società per l’informatica.

Questa previsione odierna, del tutto conforme ad analoghi pronostici formulati in passato dagli esperti (vedi, ad esempio, Coy 1985), la cui realizzazione sta già facendo attualmente passi da gigante, sconfessa sia gli stereotipi dei teorici della sovraccumulazione astratta che ipotizzano l’imminente «ritorno di un’accumulazione di capitale accelerata» alla stregua di una «legge bronzea», sia la logica causale falsa ed empiristica della teoria delle «onde lunghe», che predica la connessione necessaria tra nuove tecnologie e nuovi cicli di accumulazione a lungo termine, oltre alle celebri profezie di ripresa degli insignificanti aruspici borghesi della congiuntura. Solo l’odierna convergenza diretta tra la logica secolare dello sviluppo capitalistico – che contiene un limite interno per l’accumulazione di capitale – da una parte e l’impetuoso processo di sovraccumulazione storica dall’altra – ossia la collisione ineluttabile tra le «leggi» dello sviluppo delle forze produttive e le «leggi» della valorizzazione del capitale – ha un carattere autentico di «legge oggettiva». Lo sviluppo dell’«intelligenza artificiale» ha convertito questo istante storico di transizione da possibilità astratta a realtà concreta e manifesta. Le potenze scientifico-tecnologiche della produzione di beni d’uso hanno iniziato ad erodere e a svellere la logica della forma-valore e della forma-merce e con essa ogni possibilità di un nuovo processo storico di valorizzazione.

Ogni comprensione alternativa della realtà concreta è schiava del feticismo, che percepisce e tollera i beni materiali solo nella forma del «valore», inteso come un’apparente «proprietà del prodotto». L’apparenza sociale reale di questa proprietà «valore» si basa unicamente sul fatto che questi prodotti, per la coscienza feticistica dei produttori di merce, «rappresentano» lavoro passato umano-sociale in una forma astratta e vuota come modalità di esistenza di una società produttrice di merci in cui la produzione dei valori d’uso si fonda ancora sullo sfruttamento su grande scala di forza-lavoro umana viva. Tuttavia, grazie all’«intelligenza artificiale», il lavoro vivo scompare gradualmente e irreversibilmente dalla produzione dei beni industriali su scala altrettanto grande. Per questo motivo anche l’apparenza feticistica del «valore» diviene obsoleta mentre la produzione di merce crolla necessariamente in virtù del suo contenuto concreto, indipendentemente dal fatto che gli uomini siano ancora disperatamente legati alla forma di socialità borghese, plasmata sulla forma-merce. Essendo prodotti in una quantità inusitata e con il minimo dispendio di lavoro umano i beni d’uso non possono più rappresentare «valore», né tantomeno essere la fonte del «plusvalore».

Nuovi medici al capezzale del capitalismo

L’incapacità da parte della teoria della crisi della sinistra, come anche di quella borghese, di definire il nesso tra lo sviluppo delle forze produttive e la valorizzazione del capitale, trattato alla stregua di una «black box», non si deve solo al fatto che questa sinistra, con il suo empirismo, fino ad ora sia stata accecata dall’esperienza storica, relativamente effimera, dello straordinario boom fordista del dopoguerra, trascurando di elaborare criticamente l’insufficienza delle precedenti teorie del «crollo» (R. Luxemburg, H. Grossmann). Questa soggezione rassegnata, mediata dall’empirismo, nei confronti della capacità di riproduzione e della flessibilità apparentemente illimitata del capitale non si osserva solo sul livello derivato della teoria della crisi ma inizia già sul livello più elementare della forme-merce con il suo irretimento in una comprensione acritica, feticistica. Nel suo riferimento alle lotte del vecchio movimento operaio, tutte interne al capitale, oppure alla costruzione di recupero di una società borghese, plasmata sulla forma-merce, nell’Unione Sovietica, il concetto marxista di «valore» restò confinato nell’orizzonte interpretativo dell’«economia politica» classica borghese, invece di accettare e portare avanti il compito di criticarla attraverso Marx. Non fu Marx a scoprire che il «valore», in ultima analisi, è da ricondurre «in qualche modo» al «lavoro» bensì Adam Smith e soprattutto Ricardo. In sostanza la sinistra tradizionale non ha mai superato questa vaga determinazione ricardiana, che implica anche l’eternità di questo rapporto sociale. Invece la proposta teorica di Marx circa un limite interno assoluto del capitale è intrinsecamente legata ad una spiegazione critica del contenuto qualitativo della determinazione ricardiana del valore, e questo nella critica del feticismo che è strettamente congiunto a questa definizione. Mai capace di mobilitarsi contro l’essenza feticistica del «valore», addirittura timorosamente recalcitrante di fronte a questa radicale conseguenza estrema, la sinistra non è assolutamente in grado di comprendere l’obsolescenza del valore e quindi della forma-merce come tale nello stadio attuale della «scientificizzazione» della riproduzione sociale.

È proprio nell’odierna e qualitativamente nuova crisi da sovraccumulazione che questa scodinzolante immanenza si esprimerà in modo ben più eclatante e doloroso che nel passato. Mentre gli autonomi si limitano generalmente a un moralismo e a un attivismo sbavante, attorno al decrepito socialdemocratismo di «sinistra», all’ala «realista» dei verdi, a una parte dei sindacati e alla setta spettrale del Partito comunista si è formato un blocco di speculazione accademica neoriformista (SOST, Prokla, Argument, IMSF etc.), che sta serrando sempre più i suoi ranghi, a dispetto delle ruggini del passato, palesando inoltre le manchevolezze della teoria marxista. Per l’intera posizione può bastare questo solo esempio: «Una soluzione del problema impellente della sovraccumulazione cronica può essere trovata solo nel quadro di un progetto politico, che assorba le masse di capitale eccedente in rapporto alle possibilità di investimento redditizio del capitale privato e le incanali nella direzione del settore dei bisogni sociali, cioè nella cornice di un progetto di espansione del settore pubblico, soggetto al controllo democratico, della produzione e del consumo sociale» (Goldberg 1986, p. 18).

Non più solo clandestinamente questo genere di affermazioni si colloca in una prospettiva che identifica nell’accumulazione di capitale l’unica forma di riproduzione possibile, un’idea arrogante, ulteriormente incoraggiata dalla riforma «economica» dell’URSS verso un capitalismo normalissimo. L’assurdità di chi vorrebbe imporre, «nel quadro di un progetto politico», un orientamento verso il valore d’uso cui si allude nell’espressione «settore dei bisogni», sul terreno e per mezzo della logica del valore, destinata all’autodistruzione, in opposizione e contemporaneamente in ossequio alle «leggi» della valorizzazione del capitale, neppure sfiorate nel loro nucleo, rimanda già al trucchetto da imbonitori, che unisce e definisce nel complesso il neo-riformismo e le sue tiritere democratiche: vista l’impossibilità di argomentare in maniera rigorosa nei termini di teoria dell’accumulazione, non resta altro che il salto non-scientifico, decisionistico, nella «politica», concepita come un deus ex machina per la crisi dell’accumulazione di capitale. Lo stesso vale per Hickel: «Cogestione e democratizzazione rappresentano gli strumenti e, simultaneamente, gli obiettivi di una politica qualitativa del lavoro, che miri a un’estesa politicizzazione di tutte le decisioni fondamentali. Questa politica del lavoro dovrà stimolare la riorganizzazione dei processi decisionali aziendali, imprenditoriali e interaziendali, cosicchè la disoccupazione venga debellata e lo sviluppo economico complessivo si orienti ancora una volta al rispetto dei criteri modellati sulle preferenze umane circa le condizioni della crescita economica, dei posti di lavoro e degli orari di lavoro, la redistribuzione dei redditi e l’ambiente» (Hickel 1987, p. 191).

Ancora una volta un’antologia di verbalismi retorici, incredibilmente logori, obsoleti, tipici di un riformismo flaccido, che non solo si lancia in incaute promesse, senza curarsi della logica ferrea della valorizzazione del «valore», ma pensa inconsapevolmente all’interno delle sue forme, la cui preformazione feticistica della coscienza e delle «preferenze umane» potrebbe fungere da alibi per il fatto che il teorico stesso si inchina di fronte al feticcio del «valore». Questo sproloquio tautologico, al limite dell’insensatezza, che balbetta di una «politicizzazione di tutte le decisioni politiche», segnala solo la bancarotta di tutte le strategie di «politicizzazione» della «nuova sinistra», completamente aggrappata al concetto della soggettività borghese, costituito feticisticamente e sempre compatibile sul piano teorico con il più scialbo riformismo ad onta di qualsivoglia temporanea invocazione rivoluzionaria. La fuga nella «politica», teoricamente insussistente, è il terreno comune su cui visibilmente si trincerano i marxisti accademici in disarmo della «nuova sinistra». Lungi dal comprendere che la sfera della politica diviene obsoleta, assieme alla sua costituzione nel feticcio del «valore» – un processo di cui siamo oggi testimoni e che si esprime già nell’insofferenza quotidiana dei cittadini nei confronti delle istituzioni –, questa sinistra si tiene stretta proprio alla cannuccia di paglia della soggettività «politica», come se quest’ultima potesse superare nella sua immanenza i limiti assoluti dell’accumulazione di capitale.

Il concetto-chiave di questo assurdo equilibrismo, che si prende gioco sia della logica che delle circostanze, è quello di «modello di accumulazione», un vero e proprio topos della speculazione teorica socialista e neo-riformista degli ultimi anni, che imperversa in tutte le relative pubblicazioni (vedi, ad esempio, Altvater 1985a/1985b, Hirsch/Roth 1986, Hickel 1987). Questo teorema concentra in sé entrambi gli assunti basilari del neo-riformismo. Da un lato infatti il concetto di accumulazione di capitale viene esteso ad una serie di «trasformazioni», cioè di «rotture strutturali», all’interno del processo di sviluppo capitalistico. Fin qui non vi sarebbe nulla da obiettare sul fatto che tali «trasformazioni» ricevano una denominazione empirica sulla base della storia capitalistica: «Il sistema della divisione sociale del lavoro ha conosciuto una profonda trasformazione nel passaggio dal principio manifatturiero alla “grande industria”, così come, all’inizio di questo secolo, con l’introduzione dell’organizzazione “scientifica” del lavoro (taylorismo), del principio della catena di montaggio (fordismo) e del management della domanda statale (keynesismo) degli anni Trenta […]» (Altvater 1985b, p. 23). In effetti sembrerebbe ragionevole sul piano teorico ovviare all’insoddisfacente focalizzazione su determinate tecnologie fondamentali, tipica ad esempio della teoria delle «onde lunghe», integrandola in una periodizzazione completa delle strutture e delle trasformazioni della storia capitalistica. Ma in assenza di un’analisi sistematica della relazione con il feticcio del valore e con il processo di valorizzazione, l’apparente storicizzazione insita nel concetto di «modello di accumulazione», si rivela in realtà un costrutto astrattamente astorico. I diversi «modelli di accumulazione» storici si giustappongono senza una matrice comune; potrebbero esserci già stati centinaia di questi «modelli» e ce ne saranno altri migliaia in futuro. Detto altrimenti, in questa interpretazione il capitalismo, come processo complessivo, si dissolve nel nulla: sono solo i singoli modelli strutturali ad essere «storici», non il capitalismo nella sua interezza. E così il capitalismo viene reso eterno proprio nel rapporto con le sue «trasformazioni»: «Questi esempi tratti dalla storia del capitalismo dimostrano la possibilità di trasformarsi, cioè di mutare la sua forma, che è connaturata a questo modo di produzione» (Altvater 1985b, p. 23). Ma una teoria che concepisce il capitalismo anche come una totalità, senza limitarsi a riporre il suo limite assoluto unicamente nella nuda volontà del soggetto, non può decifrare le sue differenti strutture di accumulazione e la sua storia di trasformazione mediante la riduzione strutturalistica delle teorie positivistiche borghesi del «modello» ma deve intenderle solo come stadi di sviluppo di un processo complessivo unitario. Solo in questa prospettiva diviene possibile riconoscere la caducità del rapporto tra lo sviluppo delle forze produttive e l’accumulazione di capitale, in cui il fordismo non è semplicemente un «modello» dentro una serie interminabile di «modelli» ma uno stadio terminale non più passibile di trasformazione.

Oltre alla perpetuazione del capitale il teorema del «modello di accumulazione» prevede anche l’inversione del rapporto fondamentale tra «economia» e «politica» come «colpo di bacchetta magica» teorico, così da legittimare la fuga riformista nel «fattore politico». Con riferimento ai teorici francesi (vedi Aglietta 1979) il «modello di accumulazione» viene definito allo stesso tempo come un «modello di regolazione» (politico), di cui il fordismo appare come un caso paradigmatico (vedi Altvater 1985a, p. 82, p. 111). A questo proposito è senz’altro vero che il capitalismo come processo complessivo, e quindi anche nelle sue strutture storiche interne, prevede sempre di volta in volta determinate forme politiche o strutture di relazione tra politica ed economia. Tuttavia la teoria dei riformisti di sinistra, in maniera non dissimile da quella del riformismo storico (ad esempio Hilferding) e dell’operaismo pseudo-radicale degli anni Settanta, strumentalizza questo fatto innegabile allo scopo di capovolgere segretamente a testa in giù il rapporto fondamentale tra i processi economici di base della produzione di merce – che si realizzano «dietro le spalle» dei soggetti – da una parte e la soggettività «politica» (borghese) dall’altra. Si ritiene che un «nuovo modello di accumulazione» possa essere creato e sorretto, non dallo sviluppo immanente della produzione capitalistica ma da un «nuovo tipo di regolazione» da guadagnare necessariamente. Già nel caso del fordismo questa idea appare insostenibile e in opposizione ai fatti. Certo, fu la crisi economica mondiale a generare il keynesismo ma non fu il «modello di regolazione» politico del keynesismo a superare la crisi e a «politicizzare» il boom del dopoguerra, bensì la crescita, insita nel processo stesso della produzione di merce, che prese l’avvio ancora una volta, su di un livello di sviluppo superiore, in virtù della generalizzazione delle nuove produzioni di massa fordiste ad elevata intensità di lavoro. Allo stesso modo anche un nuovo modello di accumulazione «postfordista» dovrebbe discendere dai potenziali immanenti della produzione di merce, non da confuse determinazioni circa un mero rinnovamento della «regolazione», che presa di per sé sarebbe come un pesce fuor d’acqua. I socialisti non solo non sanno indicare quali siano questi nuovi potenziali immanenti di crescita della produzione capitalistica ma ignorano sistematicamente il contenuto reale del nuovo sviluppo «postfordista» delle forze produttive, che smaschera i loro concetti come completamente ingannevoli.

Una volta introdotta nel teorema riformistico del «modello di accumulazione», in una versione decurtata, irretita nel feticismo della merce, la teoria della sovraccumulazione perde qualsivoglia significato specifico, teorico o pratico, dato che la sua conclusione non può che coincidere con il suo presupposto: il prolungamento della capacità vitale del capitalismo. L’opposizione relativa alla teoria del sottoconsumo del marxismo volgare – il cui principale alfiere è in Germania il «gruppo Memorandum»10 che, analogamente alla teoria economica borghese, identifica aprioristicamente i potenziali di crisi con fattori «esterni», determinati da «rapporti di forza politici», si rimescola e si dissolve nei consueti buoni consigli, che dovrebbero puntellare ancora una volta «politicamente» il nuovo modello di accumulazione, in un forma, com’è ovvio, quanto più possibile «socialmente sostenibile». Detto altrimenti, non viene neppure presa in considerazione la possibilità teorica di un limite assoluto dell’accumulazione, né tantomeno si trae la benché minima conseguenza dal fatto che questa possibilità si stia concretizzando sotto ai nostri occhi: «La questione è piuttosto quella di esercitare un’influenza sulle tendenze di ristrutturazione nel processo di trasformazione» (Altvater 1985b, p. 23). E così la crisi in tutte le sue manifestazioni, invece di fornire l’occasione per una critica fondamentale dell’astratta e distruttiva economia del valore, stimola una riflessione paradossale, il cui presupposto è proprio un «nuovo funzionamento» del modo di produzione capitalistico verso presunti «cambiamenti fondamentali»: proprio il classico ruolo del «medico al capezzale del capitalismo»!

Sebbene la crisi debba ancora veramente esplodere, le speranze e le prospettive dei neoriformisti si orientano illusoriamente verso un fantasmagorico «capitalismo post-crisi», anche se, occasionalmente, si leva ancora qualche voce inquietante: «Prima dell’avvento dei meravigliosi anni Novanta bisognerà sobbarcarsi le dolorose esperienze degli anni Ottanta. Le possibilità tecnologiche, politiche ed economiche, la cui visione oggi ci affascina, devono ancora essere realizzate» (Altvater 1985a, p. 79). Questo non basta certo per impedire ai riformisti di sinistra di accomodarsi placidamente nel presunto «postfordismo». Non desta quasi stupore, ad esempio, che Hirsch/Roth abbiano rimosso sistematicamente il potenziale reale di crisi e la sua possibile o verosimile dinamica, dedicandosi invece all’elaborazione di prolisse elucubrazioni circa il luminoso futuro post-crisi, come già segnala il titolo della loro discussa monografia («Il nuovo volto del capitalismo»). In gioco sembrerebbe esserci la «riconquista» della prosperità capitalistica mentre già «si profilano i contorni di un nuovo capitalismo “postfordista” – le cui prospettive sono peraltro ancora molto incerte» (Hirsch/Roth 1986, p. 11). Con una certa dose di ottimismo i «nuovi movimenti sociali» vengono già riferiti «all’“Aldilà della crisi”, di cui potrebbero essere i prodromi» (op. cit., p. 12); per questa via la crisi si volatilizza ancor prima di rivelare per intero il suo volto di Erinni, per nulla gradevole agli occhi di un’affabile benevolenza riformista di natura professorale. E non si tratta affatto di un’interpretazione esageratamente polemica, visto che Hirsch/Roth, nel medesimo frangente, farneticano di «esperimenti non-capitalistici» (op. cit., p. 14) e del «contesto di un progetto post-capitalistico» (ibidem), laddove l’aggettivo «post-capitalistico» è chiaramente da intendersi in un’accezione autoironica. Anything goes: e allora perché la «riconquista della prosperità capitalistica» non dovrebbe incoraggiare e magari perfino alimentare «progetti post-capitalistici»? Del resto è anche possibile che Hirsch/Roth credano all’esistenza di Babbo Natale. Questa fede si dimostra addirittura granitica nel caso di un arruffone della scena dell’alternativa «verde» che, nel 1985, sulla scorta della «black box» della teoria delle «onde lunghe», si era già posto la seguente questione dal tono speranzoso «Abbiamo davanti a noi i meravigliosi anni Novanta?», solo per formulare in seguito questo gongolante pronostico: «E’ solo questione di tempo, il modello delle onde lunghe apre una prospettiva sensata per l’ulteriore sviluppo della società industriale […] una nuova prospettiva per un solido sviluppo economico di lungo termine […]» (Huber 1985, p. 74).

Le diverse correnti socialiste e neoriformiste si conciliano reciprocamente, realizzando inoltre una convergenza con il sogno degli economisti borghesi di una «new era of growth». Che però non si tradurrà mai in realtà: «Il capitalismo perde la faccia». Questa prospettiva reale, visibile solo attraverso i processi fondamentali della produzione internazionale di merce, non implica affatto una transizione «automatica» verso forme socialiste di riproduzione ma, allo stesso tempo, neppure una transizione corrispondente verso la barbarie, la dittatura militare e le catastrofi sociali ed ecologiche. Tutte cose che in ogni caso l’umanità non riuscirà certo ad evitare infilando la testa nella sabbia di illusioni prive di senso al cospetto delle forze distruttive generate della forma-valore agonizzante. I predicatori socialisti di un assurdo «riformismo radicale», ben decisi ad armonizzarsi, costi quel che costi, con il feticismo della società della merce, dovrebbero prepararsi a tempi difficili.

L’autonomizzazione del capitale monetario

La crisi dell’accumulazione di capitale non è solo la base di un processo generale di crisi, che si ripercuoterà inevitabilmente su tutti i settori sociali. Oltre alla crisi ecologica e alla crisi dello Stato sociale, ad entrare in crisi sarà, in primo luogo, il denaro, il mediatore della riproduzione nella forma-merce, che è simultaneamente anche il suo fine-in-sé. Sarà questa una delle forme in cui la sovraccumulazione si manifesterà sulle prime alla superficie della società. Occorre ritornare pertanto al problema del plusvalore realizzato e del suo reinvestimento.

A causa della sovraccumulazione del capitale sociale la quota del plusvalore realizzato impossibile da convertire in investimenti per l’espansione non viene più assorbita interamente neppure dagli investimenti per la razionalizzazione e la ricerca scientifica, sebbene questi ultimi vadano incontro ad un rapido sviluppo. Ciclo produttivo dopo ciclo produttivo una parte determinata e sempre maggiore del plusvalore rischia di restare inoperosa. La produzione e la realizzazione costante di plusvalore (per quanto su di un livello declinante), sempre più difficile da reinvestire in maniera redditizia, rappresentano un problema che necessita di una valvola di sfogo. Il denaro «deve lavorare», cioé accrescersi, come pretende l’imperativo astratto dello sfruttamento aziendale. A questo scopo una quota sempre maggiore del plusvalore realizzato scompare dalla sfera dell’accumulazione reale (industriale) e viene «collocato» in quella del capitale produttivo di interesse, come capitale monetario allo stato puro, che può essere «prestato» in cambio di interessi mediante il sistema bancario e creditizio nazionale e internazionale attraverso un ampio spettro di titoli di credito (obbligazioni private e statali etc., non è un caso che l’attività creditizia abbia sfornato negli ultimi anni tutta una serie di ingegnose «innovazioni»). Infatti per il singolo capitale monetario non fa alcuna differenza se la sua «valorizzazione» dipende direttamente dallo sfruttamento industriale o semplicemente dalla produzione di interessi.

Emerge qui, con particolare evidenza, la forma mistificata del denaro come capitale in grado, apparentemente, di generare da se stesso «più denaro». Ma naturalmente nella riproduzione sociale complessiva e internazionale del capitale è solo lo sfruttamento industriale della forza-lavoro viva in grado di produrre valore, e dunque plusvalore, nel corso di processi lavorativi reali, a garantire il plusvalore e dunque il profitto. In pratica, com’è ovvio, non è certo il denaro a «lavorare» bensì il lavoratore umano, che produce il plusvalore come «rappresentazione» nei prodotti reali del suo lavoro astratto passato. Il denaro può essere capitale reale solo se – e nella misura in cui – acquista e sfrutta forza-lavoro viva come capitale «funzionante». Ma nel capitale produttivo di interesse del sistema bancario e creditizio questa base reale non si manifesta; lì il denaro possiede in apparenza la facoltà immediata di «generare» più denaro. Poiché il capitale, nella forma del capitale produttivo di interesse, assume «[…] una figura del tutto esteriore, distinta dal movimento reale» (Il Capitale. Libro terzo, Einaudi, 1975, p. 482, trad. di Maria Luisa Boggeri) si rende possibile anche l’autonomizzazione esteriore della «sovrastruttura creditizia». Affiora ancora una volta la contraddizione interna fondamentale del capitalismo: nella sovraccumulazione del capitale l’accumulazione reale e l’accumulazione del capitale produttivo di interesse iniziano a separarsi l’una dall’altra, si verifica un’apparente autonomizzazione del capitale monetario.

È questa l’origine della famigerata «crisi del debito» del Terzo mondo. Per venire a capo del crescente accumulo di capitale monetario alla ricerca di opportunità di investimento nella sfera finanziaria, il sistema creditizio internazionale si impegnò in un’incredibile espansione: «L’aumento della liquidità del sistema creditizio internazionale è […] il rovescio della stagnante accumulazione di capitale reale» (Altvater 1987, p. 19). Una porzione considerevole di questo capitale monetario venne prestato ai paesi del Terzo mondo, che lo accolsero più che volentieri, inizialmente a tassi di interesse ancora molto bassi. Ma anche laggiù solo una percentuale molto esigua di questo capitale monetario venne impiegata nel settore industriale, ossia nella produzione di valore reale. Infatti da un lato, naturalmente, questi paesi non poterono sottrarsi alla pressione internazionale sui tassi di crescita: la base del ciclo globale si trova nei paesi capitalistici sviluppati, non certo nella periferia. Dall’altro, una parte consistente di queste risorse venne sperperata in progetti di prestigio o in armamenti (soprattutto in Brasile) o finì nella palude della corruzione, da dove poi il denaro fu ritrasferito immediatamente ancora una volta nel sistema bancario internazionale in cambio di interessi.

Certo, le banche centrali avrebbero potuto tentare un intervento regolativo su questa espansione artificiosa del sistema creditizio (che mai tuttavia avrebbe potuto liquidare una volta per tutte il problema fondamentale della sovraccumulazione); il guaio fu però che gran parte di questo processo si verificò al di fuori della possibilità di regolazione monetaria degli Stati, nel quadro di un fenomeno che viene generalmente definito come «mercato degli euro-dollari» o «euro-sistema bancario». Il fenomeno degli «euro-dollari» ebbe origine già negli anni Cinquanta quando gli USA, sulla scia degli investimenti industriali, dello stanziamento di truppe e del turismo, impiegarono una quantità sempre maggiore di dollari in Europa. Non tutto questo denaro venne acquistato dalle banche centrali in quanto per questi dollari «nomadici» si sviluppò uno specifico mercato (inizialmente di scarsa importanza), estraneo alla sfera regolativa della Banca centrale statunitense (FED). Questo «libero» mercato del dollaro venne istituzionalizzato per la prima volta nel sistema bancario a Londra, verso la fine degli anni Cinquanta, quando le banche britanniche utilizzarono i depositi in dollari per le proprie garanzie di credito invece di ritrasferirli negli USA. Esse aggirarono così le limitazioni di credito della Banca d’Inghilterra, che a sua volta non ebbe alcuna ragione di estendere i propri meccanismi regolativi ai crediti in dollari, indubbiamente garantiti dalle banche inglesi ma incapaci di influenzare il corso della valuta nazionale (la sterlina). Questo sistema creditizio quasi «extraterritoriale» a base di euro-dollari», avulso dal cono d’ombra delle banche centrali, iniziò a espandersi celermente, soprattutto dopo che queste ultime, in seguito all’abolizione del cambio fisso con il dollaro, non furono più costrette a fare incetta dei dollari spesi dagli americani all’estero nella valuta nazionale. Grazie alle loro filiali estere le banche americane si impossessarono ben presto direttamente o indirettamente dell’affare «eurodollari». Nel frattempo però l’espressione «mercato degli euro-dollari» o «euro-sistema bancario» era ormai fuorviante visto che queste operazioni creditizie «extraterritoriali» delle banche, in sempre maggior misura anche giapponesi o di altri paesi e sempre più frequentemente in altre valute importanti come il marco tedesco e lo yen, si erano diffuse in tutto il mondo. In sostanza il sistema bancario, specialmente quello statunitense, si scisse in un settore «regolare» e in un euro-settore «irregolare» o «extraterritoriale» (si veda a questo proposito Schubert 1985). Questo sviluppo è solo uno dei lati monetari dell’affermazione totale del mercato mondiale e della realizzazione del capitale globale come relazione universale, nei cui confronti le istituzioni statali «nazionali» finirono col perdere sempre più terreno, accusando gravi ritardi. E attraverso questo nuovo settore del sistema creditizio internazionale anche una quota sostanziosa delle risorse liquide, liberate dalla sovraccumulazione internazionale del capitale, rifluì in maniera incontrollata nel Terzo mondo.

Pertanto non è assolutamente lecito ricondurre al trasferimento dei «petrodollari», cioè agli introiti delle attività petrolifere del cartello OPEC negli anni Settanta – come viene spesso supposto a torto (si veda, ad esempio, H. Schmidt 1985) – questo processo di distacco improduttivo del capitale monetario dall’accumulazione reale, che invece va posto in relazione con l’accumulo di plusvalore realizzato, impossibile da reinvestire nei paesi capitalistici centrali e alla ricerca disperata di possibilità di «impiego». È così che si è messa in moto una spirale infernale che, nel giro di pochi anni, andò incontro a un’energica accelerazione. Non essendo possibile stabilizzare durevolmente l’autonomizzazione del capitale produttivo di interesse nei confronti dell’accumulazione reale questo processo assunse la forma della «crisi del debito». Come è regolarmente avvenuto ogni volta durante le esplosioni storiche del credito, dopo la polverizzazione della relativa sostanza, il fardello sempre più oneroso degli interessi si trasformò in un problema impellente e insostenibile. Nel 1982 il Messico dichiarò per la prima volta la propria insolvenza e da allora la crisi del credito non cessa di ravvivarsi e divampare (coinvolgendo anche alcuni paesi del «socialismo reale» come la Polonia e la Romania, per non parlare della Jugoslavia, da anni sull’orlo del fallimento).

Per questa via il processo «autonomo» della crisi da sovraccumulazione internazionale fece il suo ingresso in uno stadio nuovo, quello dell’esplosione dei tassi di interesse, che doveva seguire logicamente l’espansione improduttiva del credito. Infatti l’esuberante domanda di crediti rese impossibile il mantenimento dei tassi di interesse su di un livello basso come in passato: «I tassi di interesse si formano nel processo della domanda e dell’offerta sui mercati internazionali “telematici” del credito e obbligazionari. Tuttavia non era mai accaduto prima nella storia del moderno sistema globale capitalistico che i tassi di interesse reali permanessero per così lungo tempo su di un livello estremamente elevato, al di sopra o nelle immediate vicinanze della redditività del capitale reale. Anche le riduzioni nominali del tasso di interesse degli ultimi tempi non hanno diminuito sensibilmente i tassi di interesse reali a causa dell’inflazione praticamente nulla» (Altvater 1987, p. 19 e s.).

In questo modo il capitale monetario «non redditizio» fa il suo ritorno nell’accumulazione reale industriale mentre il processo di sovraccumulazione si consolida spontaneamente: «Al cospetto della redditività in diminuzione degli investimenti in capitale fisso si modifica la strategia dei capitali circa gli investimenti e le immobilizzazioni (così come la struttura finanziaria) a vantaggio degli investimenti finanziari […] Misurati in grandezze nominali gli utili derivanti dagli interessi hanno superato, ad esempio negli USA, tra il 1981 e il 1982, i guadagni relativi alle immobilizzazioni materiali. Questo paragone si manifesta nella sua forma più eclatante nel Regno Unito, dove il tasso di interesse nominale si trova più di dieci punti percentuali al di sopra della redditività […]» (Hubner 1983, p. 12). Anche se da allora il rapporto rispetto agli investimenti in capitale fisso è un po’ migliorato in termini nominali, il rischio inevitabile associato a questi investimenti, in un’epoca di concorrenza sempre più feroce e di mercati che, in molti settori, sono in fase di contrazione acuta o tendenziale rispetto alla «fluidità» del capitale monetario produttivo di interesse (investito soprattutto a breve termine) non è affatto svanito nel nulla. Le risorse liquide derivanti dal plusvalore non più reinvestito rifluiscono comunque nel sistema creditizio internazionale, ove generano una pressione verso l’«investimento» mentre il Terzo mondo collassa sotto il peso degli interessi, sforzandosi di esportare beni in maniera parossistica e i paesi sviluppati dell’OCSE, patendo anch’essi il peso della sovraccumulazione si mobilitano contro questa tendenza verso l’esportazione (i cui proventi servono proprio a rimborsare i paesi OCSE in quanto creditori!) mediante barriere protezionistiche cosicché il livello dei tassi di interesse rimane nel complesso elevato.

Questa spirale diabolica, fatta di stagnazione dell’accumulazione reale e di accelerazione dell’indebitamento con relativo aumento dei tassi di interesse, ha intrappolato senza possibilità di fuga l’economia globale della merce. Alla luce di questo fatto l’indebitamento del Terzo mondo appare solo come la punta di un iceberg, che adesso si staglia nettamente all’orizzonte. Su scala globale il processo di indebitamento complessivo è assai più profondo ed esteso; esso infatti comprende anche il debito statale, in crescita costante in tutti i paesi, così come l’indebitamento delle famiglie e delle imprese nei paesi sviluppati, che deve ancora entrare nella sua fase acuta di crisi. Inoltre, cosa più importante, tutti questi processi globali di indebitamento sono stati nel frattempo eclissati dal mostruoso indebitamento statale degli USA (condotto fino a livelli storicamente inusitati soprattutto dalla politica reaganiana di riarmo) il cui potenziale dirompente consiste in primo luogo nel fatto che, diversamente dagli altri paesi industriali, è sempre meno finanziabile sulla base del risparmio interno (la quota di risparmio statunitense è estremamente bassa) e richiede piuttosto l’afflusso durevole e sempre più ingente di capitale monetario estero. Così facendo gli USA si sono convertiti in un «aspirapolvere», capace di risucchiare liquidità da tutto il mondo nel corso di un processo sempre più sfrenato, entrando in competizione con il Terzo mondo e peggiorando così di conseguenza la situazione globale. Il gigantesco debito commerciale degli USA non è solo il rovescio del processo di indebitamento in capitale monetario estero sul piano dell’economia reale. Su questo livello si è realizzato uno stadio del mercato mondiale, definito eufemisticamente di «squilibrio» (in pratica, i paesi con eccedenze commerciali, prestando soldi agli USA, finanziano i loro stessi record nelle esportazioni) che finirà inevitabilmente con un disastro totale, per giunta non troppo distante.

Il sistema creditizio, di per sé una leva possente per lo scatenamento dell’accumulazione di capitale, si rovescia così in un altrettanto possente fattore di crisi; infatti l’indebitamento, sia a livello nazionale che internazionale, può espandersi senza problemi solo parallelamente all’espansione dell’accumulazione reale; il suo limite coincide però con il limite della valorizzazione stessa (a questo proposito si veda soprattutto il terzo libro del Capitale), che si rivelerà in maniera drammatica, dopo un periodo di incubazione ormai quasi terminato, nel tracollo del sistema bancario e creditizio. L’autonomizzazione apparente del capitale produttivo di interesse, cioè il distacco del sistema creditizio dall’accumulazione reale, è apparsa come fenomeno collaterale della sovraccumulazione in tutte le grandi crisi storiche del capitale ed è regolarmente sfociata nel «crollo» monetario. Così è stato per la crisi dell’epoca dei «fondatori» alla fine del XIX secolo, così come per la crisi economica mondiale del 1929-1933. Sotto questo aspetto la crisi odierna non costituirà un’eccezione, proprio al contrario. Diversamente dai precedenti processi di crisi l’odierna sovrastruttura creditizia, sviluppatasi in maniera improduttiva e autonomizzata, ha assunto una dimensione assai più spaventosa che in passato e, per giunta, in vista non c’è più nessuna nuova spinta storica dell’accumulazione reale.

Ancora più ridicola è l’idea che il capitale internazionale o i suoi vari rappresentanti tengano davvero in pugno la situazione grazie a un «management di crisi». Finora questo «management» – ad esempio quello del G-7, delle banche creditrici, del FMI e della Banca Mondiale – a forza di sempre nuove dilazioni, «ristrutturazioni del debito», ulteriore indebitamento, emissione di «liquidità» da parte delle banche centrali etc., ha solo contribuito ad accelerare ancor più il distacco della sovrastruttura monetaria, che si accentua mese dopo mese, fino ad entrare in una «fase calda» con imponenti misure ciarlatanesche su tutti i livelli. Né è possibile fare diversamente dato che il nocciolo del problema non sta nella «brama di profitto» soggettiva del capitale bancario, né nelle consapevoli macchinazioni sotterranee di qualche lestofante – come ipotizza il moralismo rabbioso e sciocco degli autonomi – ma nelle leggi oggettive della valorizzazione capitalistica che agiscono «dietro alle spalle» dei soggetti stessi, totalmente al riparo da qualsiasi intervento cosciente nel sistema di riferimento della produzione di merce. Per il decorso catastrofico della logica sistemica, al di là di ogni giudizio morale, non fa alcuna differenza se gli interpreti del dramma del mercato mondiale, parzialmente già degenerato a farsa, patiscono la fame, vengono portati in trionfo o reclusi in custodia cautelare, tentano il suicidio o se la filano in Sudafrica con un bel mucchio di quattrini. Pertanto neppure il progetto di istituire una cattedra di «etica economica» presso l’Università di Eichstätt potrebbe offrire qualche possibilità in più di salvare il sistema.

Su questo livello della soggettività feticistica borghese emergono una volta di più e con particolare risalto la sterilità e la cieca immanenza del neo-riformismo socialista e dei suoi corifei accademici. Per quanto scrupolo essi dimostrino sul piano empirico, la loro incapacità di penetrare concettualmente i problemi economici della socialità nella forma-valore e il suo sviluppo gravido di crisi sulla scala del capitalismo globale, ormai da tempo fuori controllo, appare comunque raccapricciante ed illogica. Anche nei confronti all’autonomizzazione del capitale produttivo di interesse, della «crisi del debito», degli «squilibri commerciali» etc., la «politica» dovrebbe continuare ad agire alla stregua di un deus ex machina, come se il rapporto causale (formulato in misura limitata e ad un livello elementare) tra questi problemi e le leggi dell’accumulazione di capitale (estranee alla sfera di intervento della regolazione politica e immanente al capitale) non avesse la benchè minima importanza. In una monografia dedicata a questo tema Schubert sottolinea fin dall’introduzione che «la crisi deve essere risolta, in primo luogo, nello spazio politico delle relazioni internazionali» (Schubert 1985, p. 20). Alla fine, coerentemente, anche la causa della crisi sul piano monetario viene trasferita, a dispetto delle circostanze, sul terreno «politico»: «La crisi da indebitamento rispecchia l’esistenza di strutture internazionali di dominio, profondamente radicate sia nel segmento reale, sia in quello monetario del mercato mondiale. Queste strutture rappresentano ormai un ostacolo all’accumulazione produttiva internazionale. Senza una decisione politica relativa al cambiamento di queste strutture di potere, vale a dire la posizione egemonica degli USA, non sarà possibile venire a capo della crisi del debito, né delle spiccate tendenze verso la stagnazione dell’economia mondiale» (Schubert, op. cit., p. 273, corsivo di R. K.).

È dunque possibile superare questa «stagnazione» nel quadro dell’ordine esistente? Avremo quindi una nuova «crescita» economica distruttiva? Facciamo astrazione da tutto ciò: chi realmente «domina» questo mondo, che i riformisti di sinistra non possono né vogliono decifrare concettualmente, è l’automovimento del denaro in cui si esprime il «soggetto automatico» (Marx) della forma-valore, un’astrazione feticistica sociale ormai moribonda, che nella sua agonia minaccia di sopprimere la riproduzione umana. Schubert (e non solo lui) è ben lungi dal comprendere questo livello decisivo. Come sedicente «medico al capezzale del capitalismo» non è in grado, né può cogliere il dominio reale del denaro; non ha altra scelta se non riflettere ciecamente in seno alla forma-denaro ossia farsi carico dell’ulteriore accumulazione di questa mostruosa calamità desoggettivata. Pertanto la presunta ricerca della causa esige solo un banale «salto di livello». Sebbene l’«egemonia politica degli USA» sulla superficie della storia (indiscutibile quanto precaria) non sia una forma di «supremazia» realmente autonoma, quanto piuttosto l’espressione e la forma immanente di decorso dell’automovimento dissimulato della forma-valore – e quindi del denaro – nello storico divenir-totale del mercato mondiale, la causa della crisi viene falsamente collocata su questo livello derivato ed eteronomo. Altrimenti detto, Schubert scambia incredibilmente il livello fondamentale dell’accumulazione di capitale globale con il livello superficiale e derivato della politica. La fine dell’egemonia statunitense (che è comunque da attendersi) come manifestazione politica della crisi internazionale da sovraccumulazione non eviterebbe in alcun modo le «tendenze verso la stagnazione dell’economia globale», che si attestano su di un livello ben diverso, ossia non sfiorerebbe neppure la cause autentiche della «crisi del debito».

Il misticismo «politicizzante» dei neoriformisti, già visibile sul tema dell’accumulazione di capitale futuro con le relative condizioni, affiora ancora più prepotentemente sul livello subordinato della crisi monetaria. Infatti, anche nell’ipotesi di una nuova fase storica ascendente dell’accumulazione, di una «new era of growth» (per la quale non esiste nessun fondamento), l’espansione irregolare del sistema creditizio internazionale, della speculazione e del raggiro globale dovrebbe prima di tutto scaricarsi nella forma di un «crollo da svalorizzazione» che deve ancora arrivare. Nonostante il crollo dell’ottobre 1987 la valanga non si è ancora abbattuta ma, in ultima istanza, non vi è alcun modo di eludere il problema. Solo il triviale mitologema che predica l’onnipotenza del capitale o dei suoi rappresentanti «politici» nazionali e internazionali può attribuire loro la capacità di allontanare l’amaro calice del crollo monetario e della conseguente e devastante depressione mediante decisioni «giuste», compatibili con la logica del denaro nell’economia mondiale capitalistica. In realtà, nella situazione odierna, tutto ciò che questi poteri riusciranno a fare non potrà che essere «sbagliato». Le proposte innocue, partorite dalla fervida immaginazione dei vari Schubert, Altvater etc., palesano un’ingenuità addirittura incredibile: «Gli USA, ossia il governo statunitense, dovrebbero dare l’avvio ad un esteso processo di negoziazione internazionale, che modifichi la posizione dei paesi poveri sul mercato mondiale e fornisca un impulso globale al rinnovamento sociale nel Terzo mondo» (Schubert, op. cit, p. 274). A questo punto varrebbe quasi la pena di organizzare quanto prima un evento religioso con Woityla, visto che tali suggerimenti sembrano più consoni alla lista natalizia di un ragazzino in credula attesa di Gesù bambino, che alla sintesi di un’indagine teorica sul nesso che esiste tra sovraccumulazione e crisi monetaria del mercato mondiale.

Se gli autonomi, nel 1988, in occasione del congresso berlinese del FMI, scandendo slogan del tipo «Con gli assassini non si discute» (ma le cose andrebbero diversamente se a fungere da maschere di carattere del capitale si prestassero persone integre e benintenzionate?), hanno manifestato tutta la loro afasia concettuale, già nel 1984 il nostro Schubert esigeva senza pudore «[…] non un indebolimento […] bensì un consolidamento del FMI, legittimato da decisioni democratiche, come istituzione fondamentale del sistema monetario e creditizio internazionale» (Schubert 1984, p. 447) oltre che la «rinascita delle idee che, nel 1944, contribuirono alla fondazione del FMI» (ibidem). Che si tratti pur sempre di idee capitalistiche ed imperialistiche non ha ormai più la benché minima importanza. Il vaneggiamento a base di «democratizzazione», incredibilmente insulso e stereotipato, una vera e propria ritirata «politica» dei neoriformisti verso gli ideali astratti dei movimenti di emancipazione borghesi a partire dall’Illuminismo fino alla metà del XIX secolo, è solo un riflesso della loro cattività disperata e feticistica in seno alle categorie distruttive della produzione di merce.

Add comment