«Smettetela di piangere sulla “trappola cinese”»

Il punto di vista di un analista di Pechino sul confronto in atto con gli Stati Uniti

di Zichen Wang

«Siamo in una guerra commerciale con la Cina». L’annuncio fatto dal presidente Donald Trump il 15 ottobre ha raggelato i mercati, consapevoli che l’escalation tra Washington e Pechino avrà una ricaduta sul panorama geopolitico globale. Negli ultimi anni, gli scontri fra Cina e Usa si sono intensificati attraverso dazi reciproci su centinaia di miliardi di dollari di prodotti, restrizioni tecnologiche sempre più severe – in particolare sui semiconduttori avanzati – e accuse di pratiche commerciali sleali. Gli Stati Uniti hanno imposto limitazioni ad aziende tecnologiche cinesi come Huawei. Di pari passo, la Cina ha accelerato i suoi sforzi per l’autosufficienza in settori strategici, avviati nel 2015 con il piano «Made in China 2025». Queste tensioni hanno intensificato il dibattito sul ruolo di Pechino sulla scena economica mondiale. Per comprendere meglio la prospettiva cinese, in Occidente spesso fraintesa o semplificata, diamo voce all’analista cinese Zichen Wang. Il fondatore della newsletter «Pekingnology» presenta ai lettori di «Krisis» la sua prospettiva sulle dinamiche economiche globali. Una lettura controcorrente che interpreta l’ascesa tecnologica cinese come risultato della competizione globale e non come risultato di una manovra ingannevole.

«Siamo in una guerra commerciale con la Cina». L’annuncio fatto dal presidente Donald Trump il 15 ottobre ha raggelato i mercati, consapevoli che l’escalation tra Washington e Pechino avrà una ricaduta sul panorama geopolitico globale. Negli ultimi anni, gli scontri fra Cina e Usa si sono intensificati attraverso dazi reciproci su centinaia di miliardi di dollari di prodotti, restrizioni tecnologiche sempre più severe – in particolare sui semiconduttori avanzati – e accuse di pratiche commerciali sleali. Gli Stati Uniti hanno imposto limitazioni ad aziende tecnologiche cinesi come Huawei. Di pari passo, la Cina ha accelerato i suoi sforzi per l’autosufficienza in settori strategici, avviati nel 2015 con il piano «Made in China 2025». Queste tensioni hanno intensificato il dibattito sul ruolo di Pechino sulla scena economica mondiale. Per comprendere meglio la prospettiva cinese, in Occidente spesso fraintesa o semplificata, diamo voce all’analista cinese Zichen Wang. Il fondatore della newsletter «Pekingnology» presenta ai lettori di «Krisis» la sua prospettiva sulle dinamiche economiche globali. Una lettura controcorrente che interpreta l’ascesa tecnologica cinese come risultato della competizione globale e non come risultato di una manovra ingannevole.

* * * *

I recenti commenti negli Stati Uniti dipingono la Cina come l’architetto di un piano calcolato a lungo termine per attirare aziende straniere nel suo mercato, estrarre la loro tecnologia e favorire i concorrenti locali, per poi scartare le imprese straniere una volta che hanno esaurito il loro scopo. In questa narrazione, un’azienda americana dopo l’altra cade vittima della presunta «trappola tecnologia-per-mercato» di Pechino: prima Motorola, poi Apple, ora Tesla.

Due recenti newsletter sulla Cina del Wall Street Journal incarnano questa visione, raccontando come Motorola abbia contribuito a sviluppare l’industria delle telecomunicazioni cinesi solo per essere estromessa, e come la stella di Tesla in Cina si sia offuscata con l’ascesa dei produttori locali di veicoli elettrici. Ogni newsletter guida i lettori verso una conclusione preconfezionata, ponendo domande come: «Come pensi che le aziende americane dovrebbero rapportarsi con la Cina oggi?» o «Pensi che gli Stati Uniti dovrebbero rafforzare ulteriormente le restrizioni tecnologiche sulla Cina?». Queste domande tendenziose, poste dopo aneddoti drammatici, rafforzano l’idea che le aziende straniere siano state vittime ingenue e la Cina un beneficiario astuto, invece di stimolare un dibattito aperto.

Questa prospettiva unidimensionale ha guadagnato ulteriore eco grazie a voci come quella dell’ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon, citato dal Financial Times mentre derideva le aziende americane come «sciocche, ingannate dal Partito comunista cinese, che hanno trasferito i gioielli della nostra tecnologia senza ottenere nulla in cambio». Secondo Bannon, le aziende occidentali sono state sedotte dal mercato cinese, derubate del loro know-how e lasciate a mani vuote. (Senza contare che lo stesso Bannon ha fatto affari con un truffatore cinese in fuga).

Una narrazione avvincente, certo, ma anche profondamente fuorviante. Si basa su un tono moralistico e paternalistico che semplifica una realtà molto più complessa. Implicita in queste storie c’è l’idea che la gerarchia globale della supremazia tecnologica – a lungo guidata dalle aziende occidentali – dovrebbe rimanere immutata per sempre. Il sottinteso è che le aziende occidentali hanno un diritto naturale alla loro supremazia e se le aziende cinesi le raggiungono o le superano, ci deve essere qualcosa di losco. Si avverte un’indignazione quasi palpabile per il fatto che un «parvenu» del mondo in via di sviluppo osi sfidare l’ordine stabilito.

Tale mentalità considera il successo passato delle aziende occidentali come legittimo e l’avanzamento altrui come una violazione. Tale visione ignora la realtà storica che ogni grande potenza industriale è ascesa imparando dalle altre. L’Occidente stesso ha liberamente preso in prestito o rubato tecnologie: come ha scritto un’analisi dell’Associated Press sulle guerre commerciali di 200 anni fa, «la nazione emergente era un covo di pirateria intellettuale».

Fra la fine del XVIII secolo e l’inizio del XIX, quella «nazione canaglia» erano gli Stati Uniti, il cui Segretario al Tesoro Alexander Hamilton sosteneva il furto di segreti industriali britannici. I primi americani piratavano progetti di macchine tessili e attiravano artigiani britannici; in effetti, gli Stati Uniti erano «la Cina del XIX secolo», come ha scritto un articolo di Foreign Policy premiato con il Loeb Award. Solo dopo essere diventata una potenza industriale, l’America ha iniziato a farsi paladina di una rigorosa tutela della proprietà intellettuale.

Rappresentando i processi di sviluppo industriale e di diffusione della conoscenza come qualcosa di intrinsecamente nefasto quando è la Cina a metterli in atto, la narrazione attuale finisce per confondere il progresso nazionale con l’illegittimità. Si confonde la perdita di monopolio occidentale con la perdita di equità. Il tono moralistico non solo suscita scetticismo intellettuale, ma alimenta un risentimento da privilegiati.

È come se la supremazia occidentale nell’innovazione fosse considerata l’ordine naturale e qualsiasi sfida a essa fosse automaticamente sospetta. Queste narrazioni, ammantate nel linguaggio della giustizia e di accuse di «barare», spesso suonano come lamenti velati per privilegi perduti. Dicono ai lettori che cosa pensare – Cina cattiva, Occidente ingannato – anziché incoraggiare un’analisi autentica su come tecnologia e potere funzionano in un’economia globalizzata. Il risultato è più ideologia che giornalismo, alimentando una sorta di ansia tecno-nazionalista che sostituisce l’indignazione morale alla chiarezza analitica.

Per decenni, la strategia industriale della Cina si è basata sul principio di scambiare l’accesso al mercato con la tecnologia – un’idea esplicitamente articolata da Deng Xiaoping già negli anni Ottanta. Lungi dall’essere una trappola, si è trattato di un accordo deliberato e trasparente che ha portato benefici a entrambe le parti. Prendiamo General Motors (GM) come esempio. GM è entrata in Cina negli anni Novanta tramite una joint venture ed entro il 2010 vendeva più auto in Cina che negli Stati Uniti.

La domanda cinese di automobili era un’enorme opportunità di mercato, e il successo di GM in Cina è diventato una parte fondamentale del suo business globale. Le vendite di GM in Cina hanno raggiunto un picco di 4 milioni di veicoli all’anno alla fine degli anni 2010, rendendo la Cina il più grande mercato automobilistico al mondo. Era una relazione reciprocamente vantaggiosa: la Cina offriva accesso a un mercato enorme e in rapida crescita, mentre GM otteneva vendite ad alto volume ed efficienze produttive.

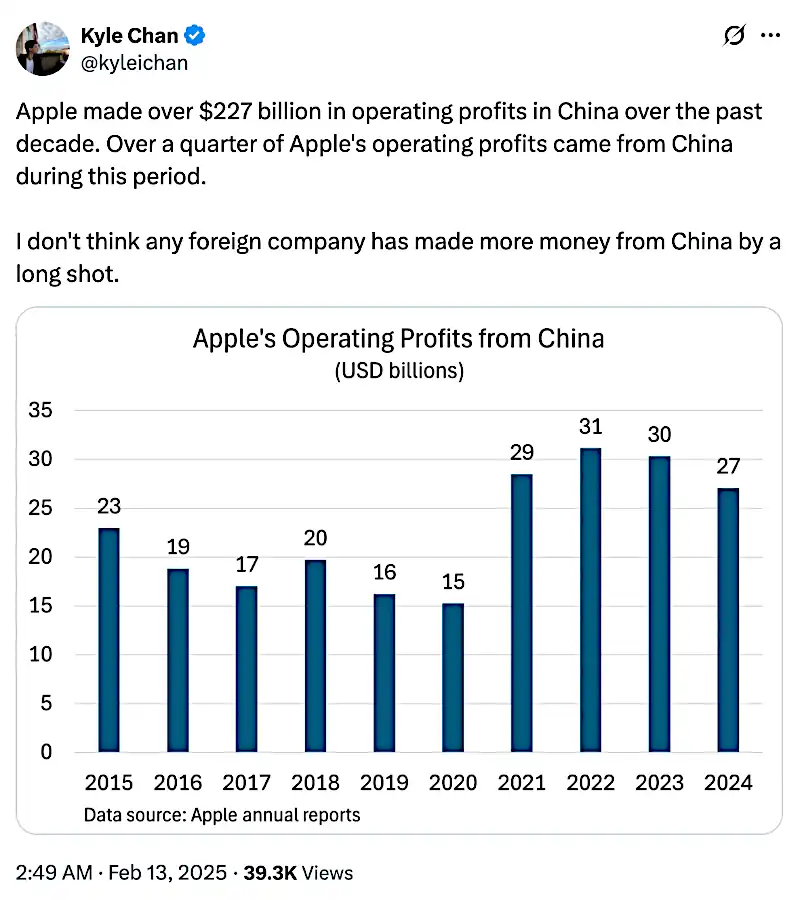

Consideriamo ora Apple. Nell’ultimo decennio, Apple ha guadagnato circa 227 miliardi di dollari sottoforma di profitti operativi dalla Cina, che hanno rappresentato oltre un quarto dei suoi profitti totali in quel periodo. I profitti di Apple sono stati sostenuti dall’assemblaggio degli iPhone in Cina, dove i costi del lavoro erano inferiori e produttori come Foxconn gestivano la produzione di massa. Questa partnership ha permesso ad Apple di ottenere enormi risparmi sui costi, costruendo una filiera di livello mondiale in Cina.

Un post di X con una tabella che mostra i profitti operativi di Apple dalla Cina. Fonte Apple.

Non è un caso isolato. Nei primi anni delle operazioni di Tesla in Cina, l’azienda ha ricevuto un notevole sostegno dal governo cinese, inclusa la prima fabbrica interamente di proprietà straniera a Shanghai, con agevolazioni su terreni e prestiti. Le vendite del Model 3 di Tesla sono schizzate in Cina, rendendola uno dei veicoli elettrici più venduti nel Paese. L’ascesa di produttori cinesi di veicoli elettrici come BYD e NIO potrebbe aver eroso la quota di mercato di Tesla, ma in questo caso si tratta di competizione in azione.

La politica cinese di attirare attori stranieri come Tesla non riguardava il furto della loro tecnologia, ma l’introduzione di un «pesce gatto» (un elemento che stimola la concorrenza, ndr) per creare un ambiente competitivo che spingesse i produttori locali a innovare. In effetti, Tesla ha beneficiato enormemente della sua presenza in Cina e il mercato locale dei veicoli elettrici è esploso grazie a ciò. Questa è la natura dei mercati competitivi: emergono nuovi attori e anche le aziende dominanti affrontano la concorrenza, che spinge tutti a fare meglio.

La storia di Motorola è stata raccontata con un tocco di nostalgia, come se «l’ingresso di Motorola non solo abbia creato un mercato, ma abbia aiutato a costruire una Cina moderna». Questo racconto, arricchito da citazioni di un ex dirigente di Motorola, lamenta come l’azienda si sia «annullata» per la generosità forzata verso la Cina, omettendo però un contesto cruciale. Motorola ha perso il suo vantaggio anche per errori strategici. Non è riuscita ad anticipare la rivoluzione degli smartphone ed è rimasta irrimediabilmente indietro rispetto ad Apple e Samsung, incapace di eguagliare l’innovazione dell’iPhone o il boom di Android che ne è seguito. Ironia finale, considerate questo aneddoto poco noto: alla fine del 2003, Huawei tentò di vendersi a Motorola.

Il rapporto commerciale tra Stati Uniti e Cina non ha mai rappresentato una questione in cui una parte era ingannata e l’altra era intenta a orchestrare un grande furto. Le aziende occidentali hanno preso decisioni calcolate per entrare in Cina e in cambio dell’accesso al mercato hanno condiviso parte della loro tecnologia. La narrazione che l’ascesa della Cina sia un «lungo inganno» ignora i compromessi legittimi e calcolati fatti da tutte le parti. La Cina non ha «ingannato» queste aziende; ha offerto loro l’accesso al suo mercato in crescita in cambio di conoscenze, che ha usato per costruire la propria base industriale.

In definitiva, la storia dell’ascesa della Cina è una questione di competizione, proprio come Giappone e Corea del Sud un tempo competevano con le aziende americane. L’ascesa tecnologica della Cina è parte di un modello globale di competizione industriale. Questo non rende le azioni della Cina «malevole»; è semplicemente così che funziona il mondo. L’Occidente non ha diritto a un dominio eterno sulla tecnologia e l’ascesa della Cina dovrebbe essere vista non come un «furto», ma come una sfida competitiva che costringe tutti a innovare e adattarsi.

Concludo con alcune citazioni dalla newsletter Substack Global Currents di Jostein Hauge dell’Università di Cambridge: «In realtà, i monopoli di conoscenza e la protezione della proprietà intellettuale da parte di potenti multinazionali con sede nei Paesi ad alto reddito stanno concentrando ricchezza e potere aziendale, frenando lo sviluppo economico nei Paesi a basso reddito. Un recente articolo di Cedric Durand e William Milberg lo dimostra con forza. Gli autori riscontrano un enorme aumento del reddito internazionale generato dai diritti di proprietà intellettuale dagli anni Ottanta agli anni 2010, che va quasi interamente ai Paesi ad alto reddito (dominati dagli Stati Uniti). Nel 1980, il reddito generato dai pagamenti internazionali legati alla proprietà intellettuale era abbastanza equo in tutto il mondo. Nel 2016, questo reddito era 100 volte superiore nei Paesi ad alto reddito rispetto a quelli a basso e medio reddito (323 miliardi di dollari contro 3 miliardi)» (…).

E ancora: «C’è un malinteso comune secondo cui le aziende cinesi stanno superando quelle americane. Sebbene ciò sia vero in alcuni settori – e stia accadendo sempre più spesso – l’ascesa capitalistica della Cina ha in realtà rafforzato il potere strutturale degli Stati Uniti in certi modi, specialmente generando più profitti per le multinazionali americane. La ricerca di Sean Starrs evidenzia che la maggior parte delle industrie globali è ancora dominata da multinazionali americane, aiutate dall’ascesa della Cina. Starrs sottolinea che sia gli investimenti in Cina sia le importazioni di input dalla Cina hanno permesso alle multinazionali americane di mantenere la loro supremazia globale (…). La Cina offre un’alternativa gradita alle attuali relazioni Nord-Sud, spesso caratterizzate (e ancora oggi) da accordi imperialistici progettati dal Nord per estrarre profitti e risorse dal Sud».

In conclusione, la narrazione della Cina come una «trappola» malevola per le aziende straniere è una moralizzazione semplicistica e ipocrita che ignora le complesse realtà della competizione globale e dell’avanzamento tecnologico. Se aspiriamo sinceramente a un mondo più equo e prospero – un’aspirazione non universalmente condivisa, ma degna di essere perseguita – la vera domanda è perché così pochi altri Paesi abbiano scalato con successo la scala tecnologica. Invece di lasciarci fuorviare dalla propaganda di Wall Street, forse i Paesi in via di sviluppo potrebbero prendere spunto dal modello cinese per livellare il campo di gioco – sia con i Paesi ricchi sia con la Cina – creando un panorama globale più equo.

Articolo originale pubblicato su: https://www.pekingnology.com/p/stop-crying-over-the-china-trap (traduzione a cura di Krisis).

Zichen Wang: Esperto di comunicazione internazionale e politiche pubbliche, Zichen Wang è Research Fellow e Direttore per la Comunicazione Internazionale presso il Center for China and Globalization, e giornalista per Xinhua News Agency in Cina e in Europa. Attualmente sta completando un Mid-Career Master in Public Policy presso la Princeton University. In precedenza ha seguito un programma part-time in Finanza e Giornalismo alla Tsinghua University (2021–2023) ed è laureato in Economia presso la Shandong University of Finance and Economics. Il suo lavoro si concentra sulle relazioni internazionali della Cina, la governance globale e il ruolo strategico della comunicazione nelle politiche pubbliche.

Comments

Ma come sono bravi a raccontarcela, i cattivoni cinesi, vietnamiti, indiani...

Scaltra gente con le pezze al culo che ha sedotto gli squali del capitalismo per poi fotterli.

Magari.

Come se non ci fossero stati wto a trazione Usa e fin quando si poteva lucrare su tutto. Sia dalle delocalizzazioni che dai vincoli commerciali che strozzavano i paesi che non potevano tutelarsi negli arbitrati internazionali ...sempre proni ai paesi e capitali piu ricchi. Meccanismi per lucrare su tutto e tenere tutti al guinzaglio. Peccato che al mondo non manca l'ingegno e i bertoldi abbondano persino nei paesi piu sfigati.

Ma quanto ce la contano i bannon e i nostri padroncini che chiudono attivita' neanche con le pezze al culo e poi di notte traslocano i macchinari dalla moldavia alla tunisia. La sera al ristorante a raccontare quanto l'hanno duro e la visione legaiola con schifo dei migranti e dei communisti. Perche' delocalizzare non e' mai stato solo un problema di profitti, spesso si e' aggiunta una soddisfazione accessoria: levarsi dalle palle gente che aveva (voleva) uno stipendio per vivere, ma .....sapete marchesa, vogliono persino un sindacato e il figlio dottore.

Adesso che i bannon se la pigliano con i cinesi o i vietnamiti o gli indiani volete che ci riportino a casa le fabbriche senza dare il giusto profitto ai padroni pretendendo un ritorno a pratiche da 13 ore giornaliere, niente sindacati e, se il caso, un calcio in culo?

Pensate davvero che questi inutili cialtroni dal profitto facile non ci facciano bere le storie dei cattivi cinesi o moldavi o marocchini che li hanno irretiti offrendosi per paghe da fame?

In tutto questo ciarpame di reindustrializzazione remigrazione o altre fregature l'unica cosa di cui sono contento e' che i paesi del terzo mondo, le ex colonie dell'occidente, pure con tutti i limiti dei loro governi e delle classi alte abbiano sviluppato tecnologie, indipendenze e tecnologie alla faccia dei nostri capitalisti. Speravano di ridurre noi operai alla fame (lo meritavamo per la colpa di lesa maesta' del profitto), hanno lucrato, ma hanno anche dovuto lasciare brevetti e tecnologie in mano a gente che li sta surclassando. Vogliono riportare a casa un po' di produzione? Come ci raccontera' la cosa il bannon originale e quello nostrano? Scommetto che esiste una categoria di capitalisti benefattori che si e' liberata dalle grinfie dei cattivoni cinesi e vuole riportare a casa le manifatture, certo, il costo del lavoro dovra' essere concorrenziale, se lui (capitalista) e' buono, tenero, simpatico vuoi che noi siamo cosi stronzi da pretendere un saliario e da non lavorare 13 ore?

Stia tranquillo il tizio interpellato, non e' che i bannon si bevono le cose che dicono, le dicono per darle da bere a noi povera plebe che dobbiamo subirli e sentirci pure dire che sono intellettuali del cerchio magico della grande carota