Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1716

Per l’unità delle forze che considerano irriformabile l’Unione europea

di Renato Caputo

Solo partendo dall’unità fra le forze sinceramente antimperialiste diverrà possibile trovare un compromesso con le forze che mirano alla riformabilità dell’Ue, ma hanno come piano B la rottura anche unilaterale con essa

Nonostante che il “governo del cambiamento”, del “sovranismo” e dei “mene frego” ai diktat dell’Unione europea abbia fatto una figura barbina, capitolando vergognosamente dinanzi alle minacciate sanzioni, purtroppo quasi certamente le forze della sinistra non se ne avvantaggeranno più di tanto.

Nonostante che il “governo del cambiamento”, del “sovranismo” e dei “mene frego” ai diktat dell’Unione europea abbia fatto una figura barbina, capitolando vergognosamente dinanzi alle minacciate sanzioni, purtroppo quasi certamente le forze della sinistra non se ne avvantaggeranno più di tanto.

In primo luogo perché da troppi anni il collaborazionismo della sinistra radicale con la sinistra neoliberista ha portato i proletari – privi di coscienza di classe e di una visione del mondo autonoma da quella dominante, ossia la netta maggioranza – a non distinguere in modo chiaro la sinistra reale, ossia quella schierata con i ceti subalterni contro le classi dominanti, da quella che da diversi anni si è posta al servizio di queste ultime.

In tal modo, alla componente del proletariato più vittima dell’egemonia dell’ideologia dominante continuano ad apparire come reali forze alternative ai governi apertamente antipopolari dei Monti, Letta, Renzi e Gentiloni le forze populiste grilline o, addirittura, leghiste. Mentre la componente del proletariato che, per quanto priva di coscienza di classe, non cede completamente all’ideologia delle classi dominanti – ma mantiene un sano scetticismo, espressione di buon senso – continua a ritenere che fra i precedenti governi apertamente antipopolari e l’attuale governo, che lo è in modo solo meno sfacciato, non ci sia poi una differenza tale per cui valga la pena schierarsi da una parte piuttosto che l’altra. Tanto più che la stessa maggioranza della sinistra radicale si è così sovente alleata in funzione subalterna alla sinistra neoliberista che le differenze appaiono persino alla componente proletaria ancora dotata di sano buon senso delle differenze indifferenti.

- Details

- Hits: 1959

La neuroeconomia

di Salvatore Bravo

Pensare e avere pensieri sono due cose diverse.

Pensare e avere pensieri sono due cose diverse.

L’oggetto della nostra disciplina consiste nel sapere il pensare; sapere ciò che siamo.

L’uomo è spirito, e sapere ciò che questo comporta è il compito più grande. L’uomo è davvero soltanto ciò che sa di essere.

G.W.F. Hegel

La neuroeconomia

L’economicismo integralista negli ultimi decenni sta compiendo un salto qualitativo. Dalla propaganda mediatica continua ed ossessiva, ma ancora debolmente controllabile dagli utenti e dai popoli, si sta gradualmente strutturando una nuova strategia di mercato: entrare nella mente, controllare il cervello, per disporlo al baratto.

Si tratta di un intervento radicale e discreto, l’economia trasforma gli esseri umani, i popoli, in stabili consumatori per il mercato, ambisce a forgiare la natura umana. Il mercato – novello Demiurgo – vuole plasmare i circuiti cerebrali per rendere la persona non solo consumatore, ma specialmente, dipendente in modo assoluto dal mercato, anzi ad esso organico. Si tratta di una forma di totalitarismo, assolutamente nuova, che non trova precedenti nella storia umana.

Il mercato ipostatizza se stesso, mediante l’asservimento globale all’economia con una strategia assolutamente nuova: entrare nella mente, fessurare la mente ed incidere in essa la logica del mercato. Le neuroscienze, la psichiatria e la psicologia divengono lo sgabello dell’economia, mettono a disposizione le loro ricerche per rafforzare l’espansione del mercato e contribuire alla trasformazione dei popoli in pubblici dipendenti del valore di scambio, inconsapevoli e nel contempo complici.

Gli strumenti

La neuroeconomia si avvale delle neuroscienze, queste ultime portano a compimento un processo iniziato con David Hume ed Adam Smith.

- Details

- Hits: 2652

Conflitto, crisi, incertezza

La teoria economica dominante e le teorie alternative

di Marco Palazzotto

Lo scorso 22 dicembre è scomparso l’economista Giorgio Lunghini. Per ricordarlo pubblichiamo una recensione del suo ultimo libro in italiano Conflitto crisi incertezza, 2012, apparso su Kom-pa alcuni anni fa

Nell’ultimo trentennio, dopo l’abbandono delle politiche economiche di stampo keynesiano soprattutto in Europa, le scuole accademiche che si rifanno alla teoria neoclassica hanno preso il sopravvento su tutte quelle cosiddette critiche fino ad assurgere a pensiero unico. Autori considerati eretici come Marx o Sraffa sono stati completamente dimenticati, mentre Keynes è stato relegato in quell’ibrido teorico rappresentato dalla sintesi neoclassica.

Nell’ultimo trentennio, dopo l’abbandono delle politiche economiche di stampo keynesiano soprattutto in Europa, le scuole accademiche che si rifanno alla teoria neoclassica hanno preso il sopravvento su tutte quelle cosiddette critiche fino ad assurgere a pensiero unico. Autori considerati eretici come Marx o Sraffa sono stati completamente dimenticati, mentre Keynes è stato relegato in quell’ibrido teorico rappresentato dalla sintesi neoclassica.

Giorgio Lunghini con il libretto Conflitto crisi incertezza (Bollati Boringhieri – 2012) mette in luce, in maniera sintetica ed efficace, le contraddizioni della teoria neoclassica attraverso l’analisi dei più importanti protagonisti del pensiero critico.

Conflitto, crisi e incertezza rappresentano tre elementi caratteristici del sistema capitalistico e tre termini che contraddistinguono la produzione teorica di pensatori come Ricardo, Marx, Keynes e Sraffa. Attraverso lo studio del pensiero di questi quattro autori Lunghini fornisce al lettore delle chiavi di lettura alternative e abbastanza complete del quadro delle dottrine “eretiche”. Queste sono state superate da un pensiero mainstream oggi palesemente inadeguato nel condurre il sistema economico fuori dalle crisi e dai conflitti sociali.

Lo sforzo dell’autore del libro è quello di comparare studiosi molto diversi tra loro, ma che hanno in comune l’aver interpretato, con il sostengo di teorie forse non molto inattuali, le falle della teoria economica classica (con Ricardo e Marx) e neoclassica (con Keynes e Sraffa).

Questi quattro intellettuali ci descrivono il sistema economico non come un sistema circolare, in cui la scarsità dei fattori di produzione e la loro produttività lasciata sviluppare secondo le regole della mano invisibile fanno tendere verso l’equilibrio, ma come un sistema storicamente determinato in cui la distribuzione del prodotto sociale è oggetto di conflitto tra le classi, la crisi è la normalità e non l’eccezione, gli operatori economici prendono le loro decisioni senza conoscere il futuro, nell’incertezza, e in presenza di aspettative poco razionali.

- Details

- Hits: 3066

Il demos, il Duce e la crisi

ovvero

Del «pericolo fascista» come diversivo per un golpe annunciato

di Il Lato Cattivo

«Non siamo mai completamente contemporanei del nostro presente. La storia avanza coperta da una maschera: entra in scena con la maschera della scena precedente e già non capiamo più niente del dramma. Ogni volta che il sipario si alza bisogna riannodare i fili della trama. La colpa, naturalmente, non è della storia, ma del nostro sguardo, carico di ricordi e di immagini apprese.» (Régis Debray)

«Non siamo mai completamente contemporanei del nostro presente. La storia avanza coperta da una maschera: entra in scena con la maschera della scena precedente e già non capiamo più niente del dramma. Ogni volta che il sipario si alza bisogna riannodare i fili della trama. La colpa, naturalmente, non è della storia, ma del nostro sguardo, carico di ricordi e di immagini apprese.» (Régis Debray)

Pietà! Non se ne può più di tutto questo blaterare di fascismo e di fantomatici come-back del fascismo. A vedere tutti questi leccaculo vecchi e nuovi – gli Scalfari e i Mughini, le Murgia e le Fornero – agitarsi come isterici su giornali e televisioni, viene quasi voglia di difenderlo, questo dannato governo gialloverde! Ma questi sinceri democratici dove hanno vissuto, di grazia, negli ultimi vent'anni? Si sono forse scandalizzati quando la Troika otteneva la resa incondizionata di Syriza, stracciando contestualmente il risultato del referendum contro il piano di salvataggio? Hanno forse detto «bao» quando il generale Sisi e i suoi compari mettevano fine, con l'implicito benestare del FMI, all'unico governo democraticamente eletto nella storia dell'Egitto? Si sono forse indispettiti quando il duetto fra Unione Europea e spread faceva cadere l'ultimo governo Berlusconi, uscito comunque dalle urne, per sostituirlo con quello dei tecnici capitanati dal signor Monti, che non era stato eletto da nessuno? Tre autentici putsch che, come si vede, si fanno sempre più sovente in guanti di velluto, e quand'anche siano accompagnati da spargimenti di sangue (vedi in Egitto) sono attuati con le migliori intenzioni democratiche. Dopo la «guerra umanitaria» e altri ossimori dal retrogusto orwelliano, dovremo prendere atto dell'esistenza di un altro sorprendente ibrido: il golpe democratico. Così va il mondo: i governi si mantengono o cadono a seconda della solerzia con cui onorano i diktat del capitale mondiale. Diceva un tale che ci sono molti modi per uccidere un uomo. Lo stesso vale per i governi.

- Details

- Hits: 2244

Europa, squilibri macroeconomici

Il balletto tra Commissione e Germania

di Giovanna Cracco

Rapporto debito/Pil al 60% e deficit entro il 3%: sono questi i numeri che il cittadino associa all'Unione europea - accanto alla parola spread, tanto spesso pronunciata da essere divenuta quasi un intercalare - perché l'informazione mainstream li ha ossessivamente ripetuti fino a farli entrare nel linguaggio comune. Eppure ci sono numeri ben più importanti che circolano nelle stanze europee, che la grande stampa generalista -meno quella economica - lascia lì chiusi indisturbati, condannando il cittadino all'ignoranza - e non è un'esagerazione: è strutturale nell'architettura della normativa europea una complicazione che rende fortemente difficoltoso raccapezzarsi per chi voglia conoscerla e ne sfida il grado di ostinazione: le informazioni sono pubbliche e il più delle volte online nei siti ufficiali, ma tra loro scollegate e prive di uno 'schema' che possa dare una visione d'insieme; Pollicino insomma, nella Ue non lascia briciole da seguire. Sono numeri che portano a un diverso ragionamento su che cosa significhi equilibrio all'interno del sistema europeo.

Rapporto debito/Pil al 60% e deficit entro il 3%: sono questi i numeri che il cittadino associa all'Unione europea - accanto alla parola spread, tanto spesso pronunciata da essere divenuta quasi un intercalare - perché l'informazione mainstream li ha ossessivamente ripetuti fino a farli entrare nel linguaggio comune. Eppure ci sono numeri ben più importanti che circolano nelle stanze europee, che la grande stampa generalista -meno quella economica - lascia lì chiusi indisturbati, condannando il cittadino all'ignoranza - e non è un'esagerazione: è strutturale nell'architettura della normativa europea una complicazione che rende fortemente difficoltoso raccapezzarsi per chi voglia conoscerla e ne sfida il grado di ostinazione: le informazioni sono pubbliche e il più delle volte online nei siti ufficiali, ma tra loro scollegate e prive di uno 'schema' che possa dare una visione d'insieme; Pollicino insomma, nella Ue non lascia briciole da seguire. Sono numeri che portano a un diverso ragionamento su che cosa significhi equilibrio all'interno del sistema europeo.

Nel 2010 esplode la crisi sui debiti sovrani dei cosiddetti PIIGS europei: Portogallo, Irlanda, Italia, Grecia e Spagna. Sappiamo com'è andata (1). L'anno successivo la Commissione europea istituisce la "Procedura per gli squilibri macroeconomici" (Macroeconomic imbalance procedure, MIP), che nasce proprio in conseguenza di quanto accaduto: "La crisi finanziaria ha mostrato che gli squilibri macroeconomici - come un ampio deficit delle partite correnti o una bolla immobiliare - in un Paese possono influenzare gli altri" si legge sul sito della stessa Commissione, e la MIP "mira a identificare, prevenire e affrontare l'emergere di squilibri potenzialmente dannosi che potrebbero influire negativamente sulla stabilità economica in un particolare Paese della Ue".

- Details

- Hits: 1555

Critica dell’imperialismo e lotta per la pace

Un mondo senza guerre

di Marco Paciotti*

Lo sbocco imperialista del modo di produzione capitalistico in crisi, cui è connaturato un latente stato di tensione nei rapporti internazionali tra Stati in competizione tra loro per la conquista di sempre più vaste fette di mercato, è parte integrante del patrimonio teorico del comunismo sin dal celebre scritto di Lenin Imperialismo fase suprema del capitalismo, pubblicato nel 1917. Ebbene l’analisi e la critica dell’imperialismo e la lotta per la pace risultano di scottante attualità per chi intenda osservare con sguardo attento la politica internazionale.

Lo sbocco imperialista del modo di produzione capitalistico in crisi, cui è connaturato un latente stato di tensione nei rapporti internazionali tra Stati in competizione tra loro per la conquista di sempre più vaste fette di mercato, è parte integrante del patrimonio teorico del comunismo sin dal celebre scritto di Lenin Imperialismo fase suprema del capitalismo, pubblicato nel 1917. Ebbene l’analisi e la critica dell’imperialismo e la lotta per la pace risultano di scottante attualità per chi intenda osservare con sguardo attento la politica internazionale.

Fondamentale allo sviluppo e all’aggiornamento di questi concetti risulta l’analisi dei vari progetti di pace perpetua, che Domenico Losurdo ha delineato in Un mondo senza guerre. Dalle promesse del passato alle tragedie del presente, pubblicato da Carocci nel 2016, testo che ci restituisce un saggio del metodo di Losurdo, sempre volto a calare le elaborazioni teorico-concettuali nel contesto storico-politico che in ultima istanza le determina.

Nel tracciare la storia del tema l’autore non ravvisa una logica binaria e manichea che vede contrapporsi ideali di guerra contro ideali di pace; il conflitto è bensì tra diversi ideali di pace che si confrontano in una dialettica complessa. Essi non vanno posti tutti sullo stesso piano: il principale discrimine riguarda il rapporto con il concetto di universalità, dobbiamo chiederci: essi puntano a una sua estensione oppure a un rimpicciolimento e in definitiva una negazione dell’universalismo?

Punto iniziale della trattazione è il Kant che invoca la “ewiger Friede”, la pace perpetua; ma non è tanto questo il merito del pensatore tedesco quanto quello di essere stato appunto il primo a intendere l’instaurazione della pace definitiva in senso universalistico.

- Details

- Hits: 2068

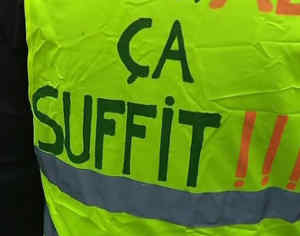

Gilet gialli, il virus che può contagiare l'Europa

Nico Spuntoni intervista Jacques Sapir

Parla l'economista francese Jacques Sapir: "Macron smascherato dalla mobilitazione"

Da settimane la Francia sta conoscendo una mobilitazione di carattere generale che ha catturato l'attenzione del mondo ed ha costretto il presidente Macron a mettere da parte la consueta sicumera per scendere a patti con la piazza. La protesta dei gilet gialli, nonostante le cronache non particolarmente benevole che ne hanno fatto i media occidentali, è riuscita però a conquistare la simpatia di buona parte dell'opinione pubblica internazionale. In Italia, ad esempio, molti hanno solidarizzato con la causa dei manifestanti; alcuni lo hanno fatto dopo aver visto le immagini della dura repressione governativa, altri per antipatia nei confronti di Macron. Ma quali sono le motivazioni di questa mobilitazione apparentemente spontanea e apartitica? Davvero si riduce tutto - come ci ha raccontato la maggior parte dei media nostrani - all'opposizione all'aumento dell'ecotassa imposto da 'monsieur le Président'? Lo abbiamo chiesto al professor Jacques Sapir, noto economista già direttore della Scuola superiore di scienze sociali di Parigi, oltre che membro dell'Accademia Russa delle Scienze. Voce autorevole e controcorrente nel panorama economico internazionale, Sapir ha offerto ai nostri lettori un'analisi lucida e dettagliata sul fenomeno che sta scuotendo il Paese d'Oltralpe, non risparmiando però anche un'attenta riflessione sul sovranismo.

Da settimane la Francia sta conoscendo una mobilitazione di carattere generale che ha catturato l'attenzione del mondo ed ha costretto il presidente Macron a mettere da parte la consueta sicumera per scendere a patti con la piazza. La protesta dei gilet gialli, nonostante le cronache non particolarmente benevole che ne hanno fatto i media occidentali, è riuscita però a conquistare la simpatia di buona parte dell'opinione pubblica internazionale. In Italia, ad esempio, molti hanno solidarizzato con la causa dei manifestanti; alcuni lo hanno fatto dopo aver visto le immagini della dura repressione governativa, altri per antipatia nei confronti di Macron. Ma quali sono le motivazioni di questa mobilitazione apparentemente spontanea e apartitica? Davvero si riduce tutto - come ci ha raccontato la maggior parte dei media nostrani - all'opposizione all'aumento dell'ecotassa imposto da 'monsieur le Président'? Lo abbiamo chiesto al professor Jacques Sapir, noto economista già direttore della Scuola superiore di scienze sociali di Parigi, oltre che membro dell'Accademia Russa delle Scienze. Voce autorevole e controcorrente nel panorama economico internazionale, Sapir ha offerto ai nostri lettori un'analisi lucida e dettagliata sul fenomeno che sta scuotendo il Paese d'Oltralpe, non risparmiando però anche un'attenta riflessione sul sovranismo.

* * * *

La rivolta dei gilet gialli ha origine soltanto dal malumore per l'aumento del prezzo del carburante?

“Questo movimento è stato effettivamente innescato dall'annuncio di un aumento dei prezzi del carburante, cosa che sembra abbastanza sorprendente in vista del suo ulteriore sviluppo. Tuttavia, riflette una rabbia molto più profonda e cause molto più complesse. La questione dei prezzi del carburante si riferisce al cosiddetto ‘consumo vincolato’ delle famiglie delle classi inferiori.

- Details

- Hits: 1889

La rivoluzione del servizio sanitario nazionale

di Silvia Bencivelli*

Quarant’anni fa, nel dicembre 1978, diventava legge in Italia un’idea importante e preziosa

Sono solo quarant’anni che abbiamo il Servizio sanitario nazionale. Quarant’anni significa che quattro italiani su dieci sono nati quando la salute non era un diritto definito per legge. C’era, sì, la Costituzione del 1948, che con l’articolo 32 diceva che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, ma non c’era una legge che dicesse esattamente come. Quella legge arrivò nel dicembre del 1978.

Sono solo quarant’anni che abbiamo il Servizio sanitario nazionale. Quarant’anni significa che quattro italiani su dieci sono nati quando la salute non era un diritto definito per legge. C’era, sì, la Costituzione del 1948, che con l’articolo 32 diceva che la Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell’individuo e interesse della collettività, ma non c’era una legge che dicesse esattamente come. Quella legge arrivò nel dicembre del 1978.

Prima di ripercorrere questa storia, vale la pena ricordare che di fondo c’è un’idea che forse diamo per scontata e che invece scontata non è. La salute è un diritto dell’individuo: non un privilegio né una merce, ma un diritto umano di cui la società deve farsi carico e da cui la società non ha che da trarre vantaggi. Un diritto del singolo e insieme un bene della collettività: un’idea enorme.

La salute come diritto venne messa nero su bianco, per la prima volta nella storia dell’umanità, nel preambolo della Costituzione dell’Organizzazione mondiale della sanità firmata a New York il 22 luglio del 1946 ed entrata in vigore il 7 aprile del 1948. È la carta che definisce la salute come “stato di completo benessere fisico, mentale e sociale”, e non solo assenza di malattia, e che dice che la sanità dei popoli è “condizione fondamentale per la pace del mondo”. È lì che si legge che “il possesso del migliore stato di sanità possibile costituisce un diritto fondamentale di ogni essere umano”.

Sempre nel 1948, il 10 dicembre, lo ribadì la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite. E nel 1966 l’Assemblea generale delle Nazioni Unite, con il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, scrisse che la realizzazione di questo diritto è compito degli Stati.

- Details

- Hits: 2636

1977. Il conflitto, la musica

di Ubu Re

Quando lo straordinario è vissuto come ordinario allora vuol dire che la rivoluzione è in atto.

Quando lo straordinario è vissuto come ordinario allora vuol dire che la rivoluzione è in atto.

Massima del "Che" che bene si addice allo "stato d'animo" dei protagonisti del movimento del ‘77, l'anno della grande rivolta. Ma il '77 è anche l'anno più occultato, più rimosso. Sul versante del potere istituzionale la rimozione ormai decennale esprime il timore di riaffrontare i contenuti di un movimento con caratteristiche irriducibilmente rivoluzionarie.

Il ‘77 non fu come il '68. Il '68 fu contestativo, il '77 fu radicalmente alternativo. Per questo motivo la versione ufficiale definisce il ‘68 come buono e il ‘77 come cattivo, infatti il '68è stato recuperato, mentre il ‘77 è stato annientato. Per questo motivo il '77, a differenza del '68 non potrà mai essere un anno di facile celebrazione.

Eppure la rimozione del movimento del '77 è stata operata anche dai suoi stessi protagonisti. Migliaia di persone hanno interiorizzato gli effetti catastrofici del terrorismo repressivo dello stato, annullando insieme alla memoria di quel vissuto anche la loro identità antagonista.

Al di sopra di queste due rimozioni "volontarie", l’effetto azzeratore della memoria sociale prodotto dal gigantesco mutamento delle tecnologie comunicative. Ma nonostante tutto questo, le domande poste dall'ultimo movimento di massa antistituzionale in Italia restano attuali perchè irrisolte. “Quale sviluppo per quale futuro?”fu la domanda principale, semplice e terribile nel sintetizzare “l’intuizione” del vivere quel momento come il crinale di un passaggio di trasformazione epocale, reso esplicito dalla crisi e dall'esaurirsi delle regole di relazione e organizzazione e sociale basate sul sistema industriale.

- Details

- Hits: 3069

Ritorno alla «filologia»?

Su Said, Agamben e altra critica universitaria

di Claudio Giunta

1.

1.

A un certo punto del romanzo Passa la bellezza di Antonio Pascale il protagonista racconta di come una sua vocazione giovanile sia stata repressa e spenta da un insegnante in nome di Valori più elevati.[1] In seconda media, scrive Pascale,

non facevo altro che disegnare i templi greci. Quell’ordine perfetto, il susseguirsi dei colonnati, simmetria, prospettiva. Avevo una professoressa che appendeva i miei disegni al muro. Poi un giorno, in classe arrivò don Tobia. Professore di religione. Uno strano, diverso. La giacca poggiata sulla spalla, il colletto bianco slacciato. Entrò, si guardò intorno, fissò i miei disegni e disse:

«Che ve ne fate?».

Rimanemmo tutti zitti.

«Che ve ne fate, dico, di questi templi greci? Questa perfezione, a chi la portate? Lo sapete che la perfezione si può solo guardare? È fredda, una cosa morta. Se andate in Africa, ai poveri cosa gli date? I templi greci? Che se ne fanno? Provate con l’immagine di Cristo sulla croce, ecco, provate con quell’immagine di sofferenza, vedrete come reagiscono: si identificano, capiscono che Cristo li aiuterà a portare la loro croce».

A me quel discorso un po’ mi convinse, anzi smisi anche di leggere miti e leggende greci.

Poi un giorno don Tobia prende da parte il narratore e gli fa una proposta:

Era convinto che avessi la vocazione e aspettassi solo l’occasione di farmi prete. Lui, l’occasione, me la stava dando.

Ricordo bene cosa successe quando gli dissi che non ci pensavo proprio: mi guardò e sorrise, va bene. Ma era un sorriso molto tirato. L’avevo deluso. Mai più visto don Tobia.

Questa storia di punizione e di redenzione ricorda un po’ quello che è successo nel campo degli studi letterari a metà del secolo scorso.

- Details

- Hits: 2380

Circa Marco Bertorello, “A chi è utile la sinistra pro border?”

di Alessandro Visalli

Marco Bertorello che collabora con Il Manifesto, ed è autore di alcuni saggi[1] con Alegre[2], su Jacobin Italia, ha scritto un articolo che si inserisce nel fortunato filone letterario[3] della critica alla critica alle strutture istituzionali e politiche della mondializzazione sulla base di una rivendicazione di sovranità ed autogoverno politico e quindi fondata sulle democrazie costituzionali esistenti. La critica alla critica è concentrata, però, sulla più limitata questione dell’immigrazione e quindi alla ‘questione dei confini’.

Marco Bertorello che collabora con Il Manifesto, ed è autore di alcuni saggi[1] con Alegre[2], su Jacobin Italia, ha scritto un articolo che si inserisce nel fortunato filone letterario[3] della critica alla critica alle strutture istituzionali e politiche della mondializzazione sulla base di una rivendicazione di sovranità ed autogoverno politico e quindi fondata sulle democrazie costituzionali esistenti. La critica alla critica è concentrata, però, sulla più limitata questione dell’immigrazione e quindi alla ‘questione dei confini’.

Secondo Bertorello, che con analoghi movimenti di pensiero critica la rilevanza dell’uscita dall’Euro, di cui riconosce meccanica e ruolo nella oppressione di classe attuale, e le politiche neokeynesiane, ovvero l’espansione della spesa pubblica con fini di riequilibrio redistributivo, “sigillare i confini dello Stato nazione non è garanzia di solidarietà: sposta la competizione tra gli italiani e tutti gli altri. Al contrario per fermare la guerra tra poveri bisogna riconoscere la composizione dei subalterni”.

Vediamo cosa significa questa frase.

Bertorello attacca direttamente un intervento di Carlo Formenti su “Rinascita!”, che, a sua volta, commentava un articolo su “American Affairs”, nel quale Angela Nagle, collaboratrice di Jacobin America, criticava l’amnesia della sinistra americana circa la posizione storica delle sinistre sull’immigrazione[4].

In questa ‘Matrioska’ di articoli, insomma, che ha alla base il più interessante, Jacobin Italia prende posizione netta, lamentando intanto i toni tranchant dell’articolo di Formenti. Dopo l’apertura ‘democratica’ e conciliante, avvia a sua volta una lettura sommaria dell’articolo della Nagle che ricostruisce correttamente.

- Details

- Hits: 1657

Per Dante Lepore

di Il pungolo rosso

Ricordiamo il compagno Dante Lepore con due testimonianze: l’una proviene dall’interno della tendenza internazionalista rivoluzionaria in formazione, ai cui lavori Dante partecipava con impegno assiduo; l’altra proviene dall’interno del Si Cobas di Torino. Di Dante abbiamo ospitato un’analisi sulle cause sistemiche, capitalistiche cioè, della “questione ecologica”. Ci sembra bello ricordarlo segnalando una sua traduzione di un’intervista a John Bellamy Foster (da E-Bulletin N°1446, July 10, 2017).

Ricordiamo il compagno Dante Lepore con due testimonianze: l’una proviene dall’interno della tendenza internazionalista rivoluzionaria in formazione, ai cui lavori Dante partecipava con impegno assiduo; l’altra proviene dall’interno del Si Cobas di Torino. Di Dante abbiamo ospitato un’analisi sulle cause sistemiche, capitalistiche cioè, della “questione ecologica”. Ci sembra bello ricordarlo segnalando una sua traduzione di un’intervista a John Bellamy Foster (da E-Bulletin N°1446, July 10, 2017).

* * * *

Dante Lepore è morto a Torino, nella notte del 21 dicembre.

Per noi è una grave perdita.

Ma la sua lunga, intensa militanza, fedele alla causa dell’internazionalismo rivoluzionario, è viva. E resterà viva. Perché Dante, pur avendo vissuto le difficoltà, le peripezie, le cocenti delusioni di tutti i compagni e le compagne della sua generazione, ha sempre conservato fresca, giovanile, in sé la passione per la lotta al sistema sociale capitalistico. E questa passione ci ha trasmesso sia con la sua presenza nelle situazioni di conflitto, sia con i suoi scritti.

Tra le “agitazioni studentesche (…) nel liceo in provincia di Foggia contro il fascistume locale dei ‘figli di papà’ e in appoggio alle rivendicazioni bracciantili” di inizio anni ’60 (è lui stesso a parlarne nell’intervista ad Attilio Folliero) e le recenti dimostrazioni e picchetti a cui non è voluto mancare, passa più di mezzo secolo di appartenenza politica e fisica al movimento operaio, alle lotte operaie e proletarie.

Specie negli ultimi decenni, questa appartenenza è stata, per lui, una fonte costante di interrogativi teorici e politici a cui rispondere. Ed ecco che alla nascita del movimento per il salario garantito a Torino, Dante affianca una critica di classe rigorosa, stringente del “reddito universale”, alla fine della quale delle argomentazioni degli epigoni italiani e francesi dell'”operaismo” non resta in piedi assolutamente nulla.

- Details

- Hits: 4140

Di chi è la sovranità monetaria

I trattati europei sono contro gli stati?

di Fabio Conditi

Tutte le volte che qualcuno individua soluzioni per uscire dalla crisi economica che siano compatibili con i Trattati Europei, salta fuori qualche esperto in economia, finanza o diritto, che ci tiene a dimostrare che non sono possibili, perchè le norme dei Trattati impongono austerità e sacrifici, e quindi sono sempre e comunque contro gli Stati.

Tutte le volte che qualcuno individua soluzioni per uscire dalla crisi economica che siano compatibili con i Trattati Europei, salta fuori qualche esperto in economia, finanza o diritto, che ci tiene a dimostrare che non sono possibili, perchè le norme dei Trattati impongono austerità e sacrifici, e quindi sono sempre e comunque contro gli Stati.

Ho letto con attenzione il testo di Mario Giambelli Gallotti sulla Moneta Fiscale, molto interessante e ben argomentato, che però induce l'autore ad interpretare le norme dei trattati come un qualunque "avvocato difensore" di Mario Draghi.

Sui vantaggi derivanti dall'utilizzo della moneta fiscale, che sono lapalissiani, sono perfettamente d'accordo con Mario Giambelli Gallotti, quindi non è necessario approfondire.

Sul fatto invece che sia possibile emettere una Moneta Fiscale senza violare i trattati, si è già espressa la Banca d'Italia ammettendo che questo strumento, essendo ad accettazione volontaria, non viola i trattati ed è quindi utilizzabile da parte dello Stato. https://www.bancaditalia.it/media/views/2017/moneta-fiscale/index.html L'unica obiezione seria che è stata fatta da Bankitalia, è che questa emissione va comunque conteggiata all'interno del debito pubblico, come avviene già oggi anche per le monete metalliche, dimenticando però che comunque sono un debito ben diverso dai titoli di Stato, perchè non dovendo essere collocati sui mercati finanziari, non sono soggetti al pagamento di un interesse.

In realtà la moneta fiscale non andrebbe conteggiata all'interno del debito pubblico, perchè rappresenta solamente una futura riduzione di tasse.

Bankitalia dimentica che lo Stato già emette una strumento fiscale di riduzione delle tasse, ovvero le agevolazioni fiscali per ristrutturazioni edilizie, arredamenti, caldaie, infissi, ecc..., che da anni sono utilizzate senza essere conteggiate nel debito pubblico, essendo appunto solo una riduzione di tasse futura.

- Details

- Hits: 2572

Dopo gli errori di Seattle

di Luca Benedini

Se tuttora le rivendicazioni sociali, economiche e giuridiche espresse dall’ampio “movimento di Seattle” per un breve periodo – proprio a cavallo tra XX e XXI secolo – appaiono esser state complessivamente centrate e ben calibrate, oltre che condivisibili da una grandissima parte sia del Nord che del Sud del pianeta, che cosa è mai successo, dunque [1]? Com’è possibile che non sia stato ottenuto praticamente nulla e che il movimento stesso, ferito e svuotato dai suoi risultati fallimentari, sia praticamente svaporato in pochi anni?

Se tuttora le rivendicazioni sociali, economiche e giuridiche espresse dall’ampio “movimento di Seattle” per un breve periodo – proprio a cavallo tra XX e XXI secolo – appaiono esser state complessivamente centrate e ben calibrate, oltre che condivisibili da una grandissima parte sia del Nord che del Sud del pianeta, che cosa è mai successo, dunque [1]? Com’è possibile che non sia stato ottenuto praticamente nulla e che il movimento stesso, ferito e svuotato dai suoi risultati fallimentari, sia praticamente svaporato in pochi anni?

Il crescente senso di impotenza comunemente sperimentato allora da chi faceva parte di quel movimento o lo appoggiava, e vissuto anche oggi dalle masse lavoratrici di quasi tutto il mondo nella vita sociale, continua ad apparire a molti come qualcosa di praticamente ineluttabile ed irrisolvibile. Tuttavia, la problematica che evidentemente sta alla base di questa situazione era stata già discussa, affrontata e risolta in profondità dal nascente movimento internazionale dei lavoratori nell’Europa della seconda metà dell’Ottocento.

C’era già arrivata la prima “Internazionale”

Il cuore di questo confronto risolutivo è stato vissuto probabilmente nei dibattiti e nelle scelte della prima “Associazione internazionale dei lavoratori” (o, più brevemente, “Internazionale”), che ha avuto vita tra il 1864 e il 1876 e che all’epoca – ispirandosi a una «cooperazione fraterna» – è stata una sorta di sommatoria, di stimolo e di coordinamento delle varie organizzazioni messe in piedi dai lavoratori a propria tutela nei diversi paesi che si stavano industrializzando.

In particolare, nel suo Congresso di Losanna del 1867 si deliberò che «l’emancipazione sociale degli operai è inseparabile dalla loro emancipazione politica».

- Details

- Hits: 4070

Il futuro dell'ordine mondiale neoliberista tra trasformazione e resilienza1

di Salvatore Biasco

1. Introduzione

1. Introduzione

La mia è una riflessione su cosa stia succedendo nell’ordine mondiale della politica e dell’economia, con una domanda in mente: se siamo alla vigilia di una qualche uscita dal regime neo liberale che ha informato questa fase del capitalismo negli ultimi decenni; oppure (ed è la mia tesi) se siamo di fronte a fratture e contraddizioni interne a quel regime, che proprio perché interne, aggiungono elementi al disordine del sistema e aprono dinamiche politiche la cui direzione dipende dalla forza e dalla guida dei movimenti di protesta.

La mia ottica è essenzialmente rivolta al mondo occidentale e a cosa è in gioco per la sinistra. Pur fermandomi sull’ordine economico mi è ben chiaro che si intreccia con tante altre connotazioni del quadro mondiale (militari, geopolitiche, antropologiche, religiose, attinenti al fenomeno migratorio ecc). Dove portino le contraddizioni non si sa. Ma d’altra parte – parafrasando quanto sostiene Streeck2 in una analisi dedicata al capitalismo contemporaneo, quest’ultimo potrebbe autodistruggersi senza che esista un’alternativa. L’ordine liberale potrebbe essere arrivato a un punto critico senza che vi sia all’orizzonte una chiara alternativa.

2. Il quadro sintetico di un regime

Il neo liberismo è stato un periodo storico, una fase del capitalismo, una ideologia e un insieme di processi istituzionali e politici. Penso che lo si possa guardare sotto sei profili, sui quali non vado oltre una didascalia riassuntiva perché li suppongo noti:

- l’insieme delle politiche (pro mercato);

- la pervasività e l’ambito globale della finanza;

- la scala planetaria della produzione e del commercio, guidata dalle

- multinazionali;

- Details

- Hits: 1839

Superare gli schemi, imparare dai movimenti

di Alessandro Mantovani

La sorpresa

La sorpresa

C’è poco da fare, l’entrata in scena dei gilets jaunes (GJ) ha colto tutti di sorpresa, chi più chi meno. Fra quelli più stupiti dobbiamo mettere, oltre alle “autorità”, i marxisti e gli operaisti vecchio stampo: costoro, applicando schemi del passato, non si aspettavano che il primo movimento nazionale di massa contro la “globalizzazione” ed il “neoliberismo” post 2008 scaturisse dalle “classi medie” (sarà chiaro oltre perché ho posto le virgolette a questa espressione). D’altronde lotte recenti importanti, evocatrici e anticipatrici come quelle di Ryanair, Amazon e Google potevano alimentare l’idea che la spallata dovesse iniziare tra i nuovi proletari del XXI secolo nei quali, similmente ai gilet gialli, poco o nulla contano sindacati e partiti tradizionali. I più stupiti di tutti? Quelli secondi cui le classi medie dovevano sparire o quasi, per lasciare il posto ad una bella lotta di classe proletaria pura e dura e, per converso, quelli che pensano superata la legge del valore e attendono un movimento di liberazione della “moltitudine” attestata su richieste altisonanti come “rifiuto del lavoro”, “reddito di cittadinanza”, “beni comuni” e via andando, ben lontani dalle prosaiche istanze “poujadiste” (anti-fiscali e qualunquiste) che hanno inizialmente acceso la miccia del malcontento generale.

Tra quelli meno sorpresi i movimenti NOTAV, NO TAP ecc. in Italia, Bure in Francia, ed altri, già abituati a ragionare in termini di trasversalità e di pluriclassismo all’interno dei territori. Ma sorpresi comunque per la fulmineità, l’ampiezza, la radicalità del movimento GJ, e magari anche qui per la trivialità delle sue rivendicazioni di partenza.

Tale sorpresa, e di conseguenza l’incompletezza o inadeguatezza delle prime analisi del fenomeno sono comprensibili ed inevitabili.

- Details

- Hits: 2427

Ce lo chiede l’Europa: disoccupazione, disuguaglianza e precarietà

di coniarerivolta

Potere al Popolo! ha recentemente lanciato un invito al dibattito ed al confronto sull’Europa, in vista delle elezioni europee del 2019. Accogliamo l’invito e pubblichiamo il nostro secondo contributo sul tema

Cosa ci chiede l’Europa lo sappiamo fin troppo bene: con la sua disciplina fiscale ci chiede di tagliare la spesa pubblica in sanità, istruzione, cultura, sicurezza, infrastrutture e di ridurre le pensioni; con il suo modello di economia di mercato ci chiede di competere con i salari di paesi dove lo stipendio mensile lordo non supera 400 euro, di accettare una crescente precarietà del lavoro e dei tempi di vita attraverso le liberalizzazioni, di rinunciare a qualsiasi forma di controllo pubblico sull’economia, dalle grandi reti infrastrutturali ai servizi pubblici locali. Ci chiede, insomma, tutto quello che i Governi degli ultimi 30 anni hanno scrupolosamente realizzato: che partissero da centrosinistra, da centrodestra, oggi addirittura da una piattaforma populista, tutti hanno seguito la stessa direzione, quell’austerità che ha portato in Europa una crisi che in tempi di pace non si vedeva da quasi un secolo. Ma perché l’Europa ci chiede questo?

Cosa ci chiede l’Europa lo sappiamo fin troppo bene: con la sua disciplina fiscale ci chiede di tagliare la spesa pubblica in sanità, istruzione, cultura, sicurezza, infrastrutture e di ridurre le pensioni; con il suo modello di economia di mercato ci chiede di competere con i salari di paesi dove lo stipendio mensile lordo non supera 400 euro, di accettare una crescente precarietà del lavoro e dei tempi di vita attraverso le liberalizzazioni, di rinunciare a qualsiasi forma di controllo pubblico sull’economia, dalle grandi reti infrastrutturali ai servizi pubblici locali. Ci chiede, insomma, tutto quello che i Governi degli ultimi 30 anni hanno scrupolosamente realizzato: che partissero da centrosinistra, da centrodestra, oggi addirittura da una piattaforma populista, tutti hanno seguito la stessa direzione, quell’austerità che ha portato in Europa una crisi che in tempi di pace non si vedeva da quasi un secolo. Ma perché l’Europa ci chiede questo?

Le risposte più comuni a questa domanda, affatto banale, sono due. La risposta dell’Europa e degli europeisti è la seguente: in Italia, così come in tutta la periferia europea, abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, con un modello di sviluppo incompatibile con la dimensione globale che il progresso tecnico impone ai sistemi produttivi moderni; i sacrifici derivanti dall’abbandono di questa organizzazione sociale obsoleta e insostenibile sarebbero più che compensati dal futuro radioso che l’affermazione di una moderna economia di mercato spontaneamente realizzerà. La risposta di molti euroscettici non mette in discussione gli obiettivi dichiarati dalle istituzioni europee, che sarebbero sempre quelli di garantirci un futuro migliore nel turbinio della globalizzazione, ma critica piuttosto la messa in pratica di questo progetto: secondo alcuni l’Europa sarebbe un grande errore, un’istituzione mal congegnata, un’unione economica incompleta condannata al fallimento dalle teorie economiche sbagliate su cui è disegnata.

- Details

- Hits: 1550

Lo spettro della UE

di Matteo Bortolon

1. La blindatura

1. La blindatura

Uno spettro si aggira per l’Italia: lo spettro della Unione Europea. A pochi mesi dalle elezioni europee di maggio 2019 pare sempre più probabile che le forze anti-UE facciano il pieno di voti, arrivando forse persino ad insidiare il dominio che le famiglie politiche tradizionali (conservatori del Partito popolare europeo e progressisti) hanno sempre mantenuto sulle istituzioni comunitarie.

A fronte di questo scenario quello che colpisce in Italia è il contrasto fra un lavorio febbrile di riposizionamenti, scissioni e iniziative per costruire liste e un dibattito sui temi assai modesto, quasi inesistente. In pratica le elezioni europee sono considerate come un prolungamento della competizione politica che si svolge a livello nazionale. Persino il contrasto fra le istituzioni comunitarie e la maggioranza di governo non spinge ad una riflessione più approfondita sulla natura degli assetti europei. Nel migliore dei casi si dibatte sulla idea di “Europa”, non su quella reale. La realtà della UE diventa – appunto – spettrale e impalpabile. Un fantasma.

La cosa appare tanto più preoccupante se si considera che solo pochi anni fa, a ridosso della crisi economica del 2007-2008, si sviluppò un certo dibattito circa la forza degli assetti finanziari sulla società e sulla economia reale. Quando dal 2009 il focus si spostò sullo scacchiere europeo, rendendo popolari termini quali spread, rating e simili, fu come se si sollevasse un velo di menzogne che oscurava la realtà di una UE dominata dalle banche e dalla Germania.

Gli anni chiave per l’Italia sono stati 2011-2012 col passaggio dal traballante esecutivo di Berlusconi a quello di Monti, forte della più ampia maggioranza del periodo storico recente, col definitivo, esplicito allineamento del PD alle forze dominanti.

- Details

- Hits: 1410

Di che colore è il tempo che viene con i "gilet gialli"?

di Judith Balso

Ciò che il movimento dei gilet gialli ci insegna sullo stato della Francia, sullo stato dello Stato e sullo stato delle attuali questioni politiche

Nell'attuale deserto di ogni condivisione di una vera intellettualità politica, i "movimenti" sono attesi come la salvezza, coccolati come il possibile segno di un sollevamento generale, da parte di tutti coloro che sono rivoltati dallo stato di questo mondo. Perché quelli e quelle in Francia che non hanno conosciuto nessuna grande lotta si vivono attualmente come una sorta di "generazione sacrificata", che la storia avrebbe privato di qualsiasi evento politico – il che acuisce in loro il desiderio di trovare una positività in situazioni in cui le persone dichiarano di muoversi e agire contro un'oppressione.

Nell'attuale deserto di ogni condivisione di una vera intellettualità politica, i "movimenti" sono attesi come la salvezza, coccolati come il possibile segno di un sollevamento generale, da parte di tutti coloro che sono rivoltati dallo stato di questo mondo. Perché quelli e quelle in Francia che non hanno conosciuto nessuna grande lotta si vivono attualmente come una sorta di "generazione sacrificata", che la storia avrebbe privato di qualsiasi evento politico – il che acuisce in loro il desiderio di trovare una positività in situazioni in cui le persone dichiarano di muoversi e agire contro un'oppressione.

Questa soggettività richiede una prima discussione.

Da un lato, di questi tempi, non sono gli eventi politici che mancano, è il pensiero politico che manca. O meglio, se i movimenti che sorgono sono alla fine così deboli, è perché il pensiero della politica è debole. I più grandi movimenti recenti lo hanno dimostrato: l'Egitto, la Tunisia, le cui forti insurrezioni sono ricadute sotto il controllo dei “partiti dell'ordine”, o persino dell'esercito; la Grecia è stata ammanettata dall'Europa e condotta alla rinuncia da quelli stessi (Syriza) che fingevano di mantenerla in piedi; anche qui in Francia, il movimento contro la legge sul lavoro è stato cieco sullo stato delle questioni al punto da rivendicare ... la legge delle 35 ore, che era stato il cavallo di Troia della flessibilità generalizzata e della distruzione dei diritti del lavoro.

D'altra parte, nessun movimento è in grado da solo di creare una nuova politica. Un movimento rivela lo stato delle politiche esistenti ed è da esse attraversato. Può quindi aprire una nuova congiuntura per tutte queste politiche, ma di per sé non crea una nuova politica. Questo è vero anche per movimenti molto grandi, come quello del maggio 68 in Francia, o come quelli della Primavera araba.

In queste condizioni, la domanda diventa non più a favore o contro i gilet gialli, ma quale congiuntura si apre con questo movimento? Secondo me, quella che si apre è una congiuntura pericolosa e non ci si deve accontentare di parole vuote. Proverò ad elencare alcuni per dire come la vedo.

- Details

- Hits: 1553

Recensione del libro di Carlo Galli "Marx eretico"

di Francesco Galofaro

Carlo Galli, Marx eretico, il Mulino, Bologna, 2018, pp. 164, 13,00 euro

Perché scrivere l'ennesimo libro su Marx? Forse perché di moda: 43 i titoli dedicati a Marx nel 2018, tra inediti e ristampe. A giudicare dal numero di opere, si direbbe che il marxismo sia vivo, avanzi e conquisti il mondo. Non è stato detto già tutto su Marx? A quanto pare la risposta è no: nella fase politica nuova che si è aperta in Europa e nei Paesi occidentali, alcune caratteristiche del pensiero marxiano mostrano un rinnovato interesse. La nuova situazione spinge a verificare la tenuta della filosofia politica contemporanea. Inoltre, è evidente a tutti l’estinzione della sinistra europea: tanto di quella socialdemocratica, il portiere di notte del condominio liberista europeo, quando di quella radicale, subalterna alla prima e privata del suo spazio politico dal successo di movimenti populisti e della nuova destra sociale.

Perché scrivere l'ennesimo libro su Marx? Forse perché di moda: 43 i titoli dedicati a Marx nel 2018, tra inediti e ristampe. A giudicare dal numero di opere, si direbbe che il marxismo sia vivo, avanzi e conquisti il mondo. Non è stato detto già tutto su Marx? A quanto pare la risposta è no: nella fase politica nuova che si è aperta in Europa e nei Paesi occidentali, alcune caratteristiche del pensiero marxiano mostrano un rinnovato interesse. La nuova situazione spinge a verificare la tenuta della filosofia politica contemporanea. Inoltre, è evidente a tutti l’estinzione della sinistra europea: tanto di quella socialdemocratica, il portiere di notte del condominio liberista europeo, quando di quella radicale, subalterna alla prima e privata del suo spazio politico dal successo di movimenti populisti e della nuova destra sociale.

Se la situazione è questa, il libro di Galli mostra senz’altro un proprio interesse e una fisionomia specifica. Non solo non si tratta di una esposizione introduttiva al pensiero del filosofo di Treviri, ma richiede al contrario la conoscenza di filosofi della politica molto distanti da Marx, come Schmitt e Popper, Derrida e Arendt. E’ un libro difficile. E si pone programmaticamente al di fuori del marxismo: la tesi di Galli è che il marxismo è un effetto della filosofia marxiana, la cui strutturale incompiutezza ha generato una molteplicità di interpretazioni e tentativi di rinchiudere in un sistema un pensiero che ha fatto dell’apertura asistematica il proprio stesso fondamento. Tutto questo non può che rendere questa lettura interessante a paragone dei 'ritorni a Marx' professati da ogni nuovo leader di ogni piccolo movimento pseudomarxista dagli anni '70 ad oggi (tutta gente che ha scritto molto, ha letto poco, e ha compreso ancora meno).

Questa recensione non riassumerà il libro, ma si concentrerà programmaticamente attorno ad alcune parole-chiave: popolo, win-win society, nichilismo, ultimi, decrescita felice, questione nazionale, diritti, incompiutezza. Non che Galli dedichi loro paragrafi o capitoli appositi, ma esse fanno capolino qua e là, a caratterizzare il modo in cui - a parere di chi scrive - attraverso Marx Galli legge il reale contemporaneo.

- Details

- Hits: 1668

Su austerità e precarietà

Documento della consulta economica per il Congresso FIOM-CGIL 2018

di Riccardo Realfonzo

Sottoinvestimenti, deindustrializzazione e bassa competitività del Mezzogiorno e del Paese. Una vertenza per una nuova stagione di politiche industriali. Riccardo Realfonzo interviene come coordinatore della consulta economica della FIOM al Congresso della FIOM-CGIL tenutosi a Riccione dal 12 al 15 dicembre 2018. L’analisi mostra quale sia stato il drammatico sottofinanziamento delle politiche industriali nel decennio successivo alla crisi scoppiata nel 2008 ed anche gli effetti negativi delle politiche di deflazione salariale. Occorrerebbe una svolta di politiche industriali e del lavoro che è assente nella nuova manovra del governo in carica

1. Premessa

1. Premessa

Questo documento è stato realizzato dalla Consulta economica della FIOM-CGIL (coordinata da Riccardo Realfonzo), a seguito di numerosi momenti di confronto con le segreterie regionali e i lavoratori organizzati dalla FIOM nel corso del 2018 e nel dialogo continuo con la Segreteria Nazionale che ne ha condiviso i contenuti. Emerge la necessità di una nuova stagione di politiche industriali che, a partire dal Mezzogiorno, ponga le basi per un rilancio dell’industria e dell’intero sistema produttivo del Paese, al fine di arrestare i processi di declino in atto e garantire le condizioni per una crescita occupazionale e una più equa distribuzione dei redditi. Le politiche industriali dovrebbero sostanziarsi in una strategia unitaria, sovraregionale, dotata di finanziamenti ben maggiori rispetto a quelli messi in campo negli ultimi anni e dal governo in carica. Una strategia da attuare mediante nuovi investimenti pubblici in infrastrutture materiali e immateriali, un articolato sistema di incentivi e aiuti alle imprese che permetta loro di compiere un salto tecnologico-dimensionale e che le spinga a investire sulla qualità del lavoro, un adeguato sistema di ammortizzatori sociali che sostenga le imprese e i lavoratori nelle fasi di rallentamento della produzione e nelle crisi industriali. Questa nuova stagione di politiche industriali dovrebbe prendere le mosse dalla consapevolezza del drammatico sottoinvestimento pubblico e privato realizzato dal Paese negli scorsi anni, almeno a partire dalla crisi del 2007-2008. Un sottoinvestimento che ha favorito la deindustrializzazione, ha impoverito drammaticamente l’Italia e ha assecondato i processi di distruzione di capacità produttiva innescatisi dopo la crisi, e che a fine 2017 vede il Paese, e in misura ancora più radicale il Mezzogiorno, ancora molto lontano dai livelli di produzione di dieci anni prima.

- Details

- Hits: 2429

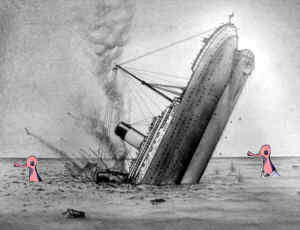

Tutto sotto controllo sulla nave che affonda

di Robert Kurz

Sovraccumulazione, crisi da indebitamento e «politica»

Sovraccumulazione, crisi da indebitamento e «politica»

A partire dagli anni Settanta sono sempre più numerosi i sintomi di una grave crisi per la riproduzione del sistema globale della merce. Tassi di crescita declinanti o stagnanti, disoccupazione «strutturale» di massa largamente svincolata dal ciclo congiunturale, sia nei paesi sviluppati dell’OCSE che alla periferia del mercato mondiale, la crescita del protezionismo con le avvisaglie ben visibili di una «guerra commerciale» tra gli USA, il Giappone e l’Europa e, non da ultimo, la «crisi del debito» strisciante del Terzo mondo, sono tutte manifestazioni di una crisi ormai impossibile da trascurare, su cui incombe, come se non bastasse, una crisi ecologica su scala planetaria sempre più minacciosa: dal «buco dell’ozono» nell’atmosfera terrestre fino alla distruzione delle foreste equatoriali africane e amazzoniche, dall’espansione delle distese desertiche fino alla contaminazione delle catene alimentari, dalla devastazione dei sistemi ecologici come il Mare del Nord, le Alpi e il Mediterraneo fino all’inquinamento irreversibile del terreno e delle acque potabili etc.

Allo stesso tempo però anche il sedicente «socialismo reale», ex- e pseudo-alternativa dell’ormai devastante sistema della merce – di cui è, in realtà, carne della stessa carne – si dibatte in una crisi ancora più grave, almeno per il momento. Stagnazione e paralisi culturale, una produttività sempre più declinante rispetto all’Occidente, disordini nazionali e separatismi ne sono altrettanti indizi, così come la rapidità della distruzione ecologica, forse l’unico terreno in cui lo «standard occidentale» sia stato non solo raggiunto ma addirittura superato.

Si ha però l’impressione che, «in un modo o nell’altro», ci si debba rassegnare a questi due sistemi in disarmo; l’uomo finisce con l’assuefarsi a tutto, persino alla propria fine.

- Details

- Hits: 1904

La manipolazione genetica tra barbarie e possibilità

di Mario Lupoli

Le tecnoscienze contemporanee da una parte producono possibilità straordinarie per l’umanità intera, dall’altra rispondono a interessi economici, sociali e politici della società capitalistica, e ne esprimono e riproducono una razionalità cieca e costitutivamente incapace di autoriflessione. La facoltà di porre un argine contro i rischi e le minacce che comportano gli interventi sulla genetica umana, e di cogliere al contempo le opportunità che le scienze possono offrire, rimanda necessariamente a un consapevole controllo di un’umanità socializzata, capace non solo di un’amministrazione generale coerente con gli interessi umani e con gli equilibri del pianeta, ma di assumere un punto di vista e una prospettiva radicalmente altri da quello della razionalità del dominio, troppo spesso assunta come in sé neutra, come se fosse sufficiente liberarla dalle mani borghesi. Una prospettiva riduzionistica e metafisica che compromette uno statuto della teoria comunista all’altezza delle questioni che pone la società contemporanea.

Le tecnoscienze contemporanee da una parte producono possibilità straordinarie per l’umanità intera, dall’altra rispondono a interessi economici, sociali e politici della società capitalistica, e ne esprimono e riproducono una razionalità cieca e costitutivamente incapace di autoriflessione. La facoltà di porre un argine contro i rischi e le minacce che comportano gli interventi sulla genetica umana, e di cogliere al contempo le opportunità che le scienze possono offrire, rimanda necessariamente a un consapevole controllo di un’umanità socializzata, capace non solo di un’amministrazione generale coerente con gli interessi umani e con gli equilibri del pianeta, ma di assumere un punto di vista e una prospettiva radicalmente altri da quello della razionalità del dominio, troppo spesso assunta come in sé neutra, come se fosse sufficiente liberarla dalle mani borghesi. Una prospettiva riduzionistica e metafisica che compromette uno statuto della teoria comunista all’altezza delle questioni che pone la società contemporanea.

* * * *

L’annuncio della nascita in Cina di due gemelle «con il Dna modificato con la tecnica del taglia-incolla del Dna, la Crispr, in modo da renderlo resistente al virus Hiv»[1], è in attesa di conferme da fonti terze. La notizia sta comunque sollevando dibattiti di portata globale, per le speranze sulle ricadute sanitarie che potrebbe avere e per le preoccupazioni che implicano gli interventi di ingegneria genetica sull’uomo e i possibili programmi di eugenetica.

D’altronde anche le ricerche che si stanno sviluppando nella Silicon Valley sull’immortalità, attraverso la combinazione di robotico, digitale e biologico, rientrano in una tendenza prepotente a oltrepassare in modo visibile i confini di ciò che appare tacitamente lecito alla coscienza comune.

- Details

- Hits: 3030

Pianificabilità, pianificazione, piano

di Ivan Mikhajlovič Syroežin

Capitolo 3 - Condizioni strutturali e informative di realizzazione della pianificabilità (parte I)

Introduzione di Paolo Selmi

Introduzione di Paolo Selmi

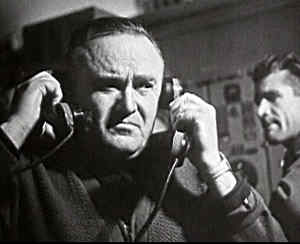

L’uomo celebrato in questa foto, probabilmente rubata perché non in posa, visibilmente preoccupato, attaccato a due telefoni per qualcosa che non va come deve (con il personaggio che cerca di smarcarsi dietro ancor più preoccupato per quello che accadrà nel momento in cui appoggerà entrambe le cornette...), è un mito, una leggenda per un intero popolo, orgoglio di un’intera generazione e finanche visione del mondo: oggi, probabilmente, non dirà niente a nessuno il nome del “progettista capo” (главный конструктор) Sergej Pavlovič Korolëv (pronuncia italiana “karaliòv”, 1907-1966). A lui si deve la fase epica dell’epopea spaziale sovietica, dallo Sputnik (1957) alla prima passeggiata nello spazio (1965), passando per la cagnetta Lajka (1957), il primo cosmonauta nello spazio, Jurij Alekseevič Gagarin (1961), la prima cosmonauta, prima civile, nonché prima operaia nello spazio, Valentina Vladimirovna Tereškova (1963), insieme a una serie di altri record che in questo emisfero difficilmente si ricordano. Non è, ovviamente, un caso (anche se dovrebbe stupire il fatto che così si comportino anche “a sinistra”), così come non sono i record stessi frutto del caso: un Paese che poco più di dieci prima era appena emerso da un conflitto a cui aveva pagato un enorme tributo di sangue (quei venti milioni di morti che nessuno, guarda caso, ricorda) e distruzione, grazie al proprio sistema economico, al proprio modo di produzione, al proprio popolo, al proprio partito, e a un geniale glavnyj konstruktor, aveva compiuto ciò che nessuno avrebbe MAI immaginato potesse compiere.

Questo, ovviamente, dava fastidio: dovevano continuare a mangiare bambini. E dà fastidio ancora oggi: tre film sono usciti recentemente e sempre, guarda caso, con la solita distribuzione ridicola (se mai vi è stata), tipica da repubblica delle banane qual’è la nostra; anzi, già tanto che siano stati doppiati e non censurati nelle scene con troppo rosso, sia pur – ormai – solo coreografico. Stiamo parlando di: Gagarin, primo nello spazio (Гагарин, первый в космосе, Russia, 2013), Il tempo dei primi (Времия первых, Russia, 2017) e Saljut-7 (Салют-7, Russia, 2017).

- Details

- Hits: 3036

Domenico Losurdo 1941-2018, in memoriam

di Stefano G. Azzarà*

A chi, per lusingarlo o con sincera ammirazione, gli faceva notare quanto originale e personale fosse il suo modo di pensare, Hegel rispondeva che se mai fosse stato presente qualcosa di esclusivamente personale nel suo sistema, questa cosa sarebbe stata senz’altro sbagliata. È un episodio che Domenico Losurdo era solito raccontare spesso ai propri allievi, per spiegare quale fosse il giusto atteggiamento conoscitivo degli studiosi e in particolare degli storici della filosofia. Ma è anche una citazione che sintetizza in maniera assai efficace il modo di praticare il lavoro filosofico al quale Losurdo stesso ha sempre cercato di attenersi. A differenza di molti altri intellettuali, i quali anche quando parlano del mondo finiscono in realtà per parlare in primo luogo di se stessi e della propria distinzione nei suoi confronti, in Losurdo era infatti assolutamente preminente il rigore dell’oggettività. La volontà pervicace, cioè – radicata in una scelta argomentata sul piano teoretico in favore della “via hegeliana” rispetto alla “via fichtiana” – di concepire tale lavoro come uno sviluppo il più possibile coerente delle determinazioni inscritte nell’oggetto, ovvero nella cosa stessa. L’idea che il movimento storico, la cui comprensione era ciò che gli stava più a cuore, scaturisse non dall’attività produttiva della coscienza che incontra il reale e se ne appropria o lo risolve in se stessa, oppure se ne tiene a distanza e lo deplora per specchiarsi nella propria superiore immacolatezza, ma da una contraddizione che è inscritta già nell’oggettività. In un tessuto ontologico, cioè, che è intrinsecamente lacerato, scisso. Agitato da una conflittualità immanente che con la sua trama tragica costituisce il presupposto del dolore del negativo e che, trasmettendosi semmai al soggetto che se ne fa carico nella relazione, chiama sempre di nuovo all’appello la fatica del concetto.

A chi, per lusingarlo o con sincera ammirazione, gli faceva notare quanto originale e personale fosse il suo modo di pensare, Hegel rispondeva che se mai fosse stato presente qualcosa di esclusivamente personale nel suo sistema, questa cosa sarebbe stata senz’altro sbagliata. È un episodio che Domenico Losurdo era solito raccontare spesso ai propri allievi, per spiegare quale fosse il giusto atteggiamento conoscitivo degli studiosi e in particolare degli storici della filosofia. Ma è anche una citazione che sintetizza in maniera assai efficace il modo di praticare il lavoro filosofico al quale Losurdo stesso ha sempre cercato di attenersi. A differenza di molti altri intellettuali, i quali anche quando parlano del mondo finiscono in realtà per parlare in primo luogo di se stessi e della propria distinzione nei suoi confronti, in Losurdo era infatti assolutamente preminente il rigore dell’oggettività. La volontà pervicace, cioè – radicata in una scelta argomentata sul piano teoretico in favore della “via hegeliana” rispetto alla “via fichtiana” – di concepire tale lavoro come uno sviluppo il più possibile coerente delle determinazioni inscritte nell’oggetto, ovvero nella cosa stessa. L’idea che il movimento storico, la cui comprensione era ciò che gli stava più a cuore, scaturisse non dall’attività produttiva della coscienza che incontra il reale e se ne appropria o lo risolve in se stessa, oppure se ne tiene a distanza e lo deplora per specchiarsi nella propria superiore immacolatezza, ma da una contraddizione che è inscritta già nell’oggettività. In un tessuto ontologico, cioè, che è intrinsecamente lacerato, scisso. Agitato da una conflittualità immanente che con la sua trama tragica costituisce il presupposto del dolore del negativo e che, trasmettendosi semmai al soggetto che se ne fa carico nella relazione, chiama sempre di nuovo all’appello la fatica del concetto.

Page 290 of 608