Tra Atene e Pomigliano

di Andrea Catone

Uno spettro si aggira per l’Europa: la crisi del debito sovrano. Negli ultimi mesi la grande crisi capitalistica ha prodotto un nuovo terremoto in Europa. Tutta l’eurozona, compresi i paesi che non hanno ancora formalmente adottato l’euro, ma da esso dipendono, come l’Ungheria, è stata in fibrillazione. È esploso il caso greco, con la minaccia di default dello stato. Gli altri PIGS (i “porci” nello sprezzante acronimo: Portogallo, Spagna, Irlanda) sono anch’essi sotto la spada di Damocle. L’Italia stessa col suo debito pubblico è a rischio

La crisi greca

La crisi greca

La crisi del debito sovrano greco è esplosa non casualmente. Come avevamo osservato sul numero precedente de l’ernesto[1] e come i comunisti greci[2] e altre riviste, marxiste e non solo, hanno messo in luce[3] dettagliatamente, essa è il risultato di uno scontro interimperialistico tra capitali appartenenti ad aree valutarie contrapposte (euro e dollaro). L’attacco speculativo contro l’euro è pianificato oltre Atlantico ai primi di febbraio dagli uomini di Soros Group, Sac Capital, Greenlight Capital, Brigade C., Paulson & Co. Gli hedge funds scommettono pesantemente sul deprezzamento dell’euro per portarlo dai massimi raggiunti a fine 2009 (il 25 novembre 2009 un euro si scambiava a 1,514 dollari) alla parità col dollaro. La Grecia appariva l’anello debole della catena. Il governo conservatore di Costas Karamanlis aveva dichiarato un deficit pubblico nettamente inferiore al 12,7%, ammesso in seguito dal governo socialdemocratico di Papandreu. La potenziale insolvenza dello stato greco è stata il pretesto per il declassamento dei titoli di stato a spazzatura (junk bond). La Grecia era in gran parte indebitata con banche tedesche legate al governo tedesco e garantite dall’asse Merkel-Karamanlis.

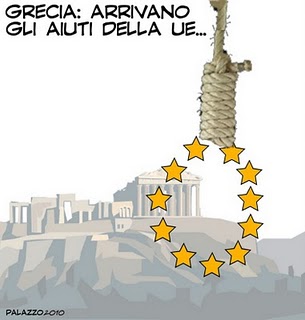

Il primo pacchetto di “aiuti” europei alla Grecia doveva consentire alle banche tedesche di recuperare, almeno in parte, il proprio denaro. L’operazione si risolve in un ulteriore drenaggio di risorse greche e guadagni per chi presta denaro al suo debitore ad un alto tasso di interesse. La condizione dell’“aiuto” tedesco-europeo è che il governo greco vari un pacchetto di austerità e tagli alle spese sociali, la ben nota ricetta “lacrime e sangue”, cara ai “risanamenti” del FMI negli anni ’90 in altre aree del mondo, che scarica sui lavoratori e le masse popolari tutti i costi della crisi. Contro di esso insorgono - nella prospettiva di una lotta prolungata e non come occasionale ed episodica jacquerie di protesta - le masse, guidate dal KKE, dai sindacati e le organizzazioni di massa ad esso legati, quali il PAME e altri. Un esempio “pericoloso” per gli altri paesi europei.

La crisi europea

Se la Grecia era l’anello più debole, non stanno in buone acque gli altri pigs, né i nuovi arrivati nella UE dall’est Europa, dai paesi Baltici all’Ungheria, dalla Romania alla Bulgaria. Pur non essendo ancora con la moneta unica, le loro economie gravitano intorno all’euro, un loro fallimento avrebbe inevitabili ripercussioni su tutto il sistema euro.

La moneta senza stato (come sottolinea Samir Amin in un suo articolo ospitato in questo stesso numero) sotto i fuochi dell’attacco d’oltre Atlantico si è deprezzata in pochi mesi (da novembre a maggio) del 20% (da 1,50 a 1,20 circa) e ha perso credibilità e forza contrattuale. La possibilità di farne una moneta di riferimento delle transazioni internazionali in alternativa al dollaro si allontana.

Ma è l’intero progetto europeo che la crisi dell’euro mette in discussione. Il nucleo duro franco-tedesco si è diviso, la Germania ha esitato a lungo prima di intervenire con un fondo di garanzia per la Grecia e gli altri stati in bilico.

Per la prima volta nella storia della UE e dell’euro si è presentata la possibilità concreta di fuoriuscita di un paese dall’area. È un segnale forte di crisi per un processo che era stato sino ad ora una marcia trionfale di “allargamento”, sancita con l’ingresso, tra il 2004 e il 2007, della stragrande maggioranza dei paesi ex socialisti europei. Un processo che era stato inclusivo potrebbe ora vedere un’inversione di tendenza, l’esclusione, la fuoriuscita, la separazione. Il segnale, sul piano politico e simbolico, è molto forte. La costruzione europea rivela, nella crisi, una grande fragilità.

La crisi accelera i mutamenti nei rapporti tra potenze

Sul piano dei rapporti mondiali il peso politico ed economico della UE si riduce, mentre gli USA, che tra il 2008 e il 2009, con l’esplosione della crisi dei mutui subprime, vedevano altamente sfiduciata la propria moneta, col dollaro in caduta libera, segnano una loro ripresa di protagonismo e di centralità nelle relazioni mondiali. Siamo di fronte ad uno spostamento e riallineamento dei rapporti internazionali. L’Occidente capitalistico è in forte crisi, ma dentro questa crisi i rapporti tra USA e UE si modificano nuovamente a vantaggio degli USA.

La crisi accelera la ridefinizione dei rapporti economici e politici mondiali. Il vecchio capitalismo occidentale della cosiddetta triade (USA, UE, Giappone) arretra o ristagna: i reiterati, e sovente ritirati, annunci di “ripresa” sono riferiti al PIL del 2009, che aveva perso, a seconda dei paesi, diversi punti in percentuale; il che significa che si raggiungeranno i livelli precrisi solo tra diversi anni, ammesso e non concesso che non vi saranno altre rovinose cadute. Ma i paesi emergenti del BRIC (Brasile, Russia, India, Cina) e di altre aree (ad esempio la Turchia) avanzano rapidamente con ritmi di sviluppo che, per i due giganti asiatici, sfiorano le due cifre. La Cina soprattutto, grazie a leve economiche statali di intervento pubblico in economia e di pianificazione, ha fatto fronte alla crisi di contrazione del mercato mondiale (è diventata la “fabbrica del mondo”) sviluppando il mercato interno. Il centro dell’economia mondiale si sposta in Asia.

Tutto il quadro internazionale è in fibrillazione, interessato da questa ridislocazione dei rapporti di forza tra i grandi paesi. Nella grande crisi capitalistica si ridefinisce il quadro mondiale. La crisi accelera questa ridefinizione. Il problema degli USA è come gestire la progressiva perdita di centralità nel mondo. Non sarà certo un’operazione indolore. E gli USA difenderanno con le unghie e con i denti la loro centralità e il ruolo mondiale del dollaro. La presidenza Obama si attrezza a questa sfida, per vincere la quale non è affatto esclusa l’opzione militare.

Il contrasto Germania-USA

Il G20 riunitosi a Ottawa tra il 25 e il 27 giugno in concomitanza con il fantasma del G8 (che, escludendo le nuove potenze emergenti di Cina, India, Brasile, non ha più senso) ha visto delinearsi diverse opzioni, senza che si potesse raggiungere un effettivo accordo.

All’interno del G20 si gioca una partita su diversi tavoli e più contendenti. Uno è il rapporto tra UE e USA, o meglio, tra Germania e USA, quali paesi egemoni del blocco del dollaro e di quello dell’euro. La Germania sembra ossessionata dal problema della stabilità finanziaria e del debito sovrano. Un emendamento costituzionale approvato nel 2009 stabilisce che dovrà portare il deficit strutturale stabilmente allo 0,35% del Pil a partire dal 2016. È divenuta la paladina del rigore monetario e chiede un pressoché impossibile dimezzamento del deficit di tutti i paesi occidentali entro tre anni, imponendo una politica di rigore, di tagli alla spesa pubblica, di compressione dei salari, sulla scia di quanto imposto ai governi greco, portoghese, spagnolo, italiano.

Vi sono ragioni strutturali, e non solo l’infausta memoria dell’iperinflazione weimariana, che spingono in questa direzione la politica tedesca.

Per molti paesi la politica richiesta dalla Germania non può che portare ad una depressione, col circolo vizioso del calo dei consumi interni (a causa della riduzione dei salari reali) e, quindi, di una minore domanda sul mercato, con chiusura di imprese. Già la domanda interna di molti paesi europei è calata in misura consistente. Economie come quella greca e portoghese usciranno stremate da questa cura di impoverimento generale dei paesi, che colpirà, come in Argentina, non solo il proletariato, ma anche le “classi medie”. Si paventa lo spettro della deflazione e della recessione.

Ma la Germania, in cui, a differenza degli USA, il capitale industriale ha ancora un peso rilevante –è tra i maggiori esportatori mondiali di merci – punta alla conquista di mercati dei paesi emergenti. Può rischiare di comprimere la domanda interna del suo paese e dell’area euro, ma conta di esportare verso altre aree.

Il rischio di default degli stati europei è invece esiziale per la Germania, perché la sottopone al ricatto degli USA, che hanno dimostrato, con l’attacco all’euro, di poter mettere in crisi tutta la costruzione europea, di cui la Germania è il perno economico e da cui ha tratto e continua a trarre i maggiori vantaggi. La UE attuale, con la sua espansione ad Est, è Lebensraum, spazio vitale, non tanto e non solo in quanto mercato di sbocco di merci e capitali, quanto perché le conferisce quella dimensione e quella massa critica che sole possono consentirle una proiezione mondiale.

Così il governo tedesco impone la propria tabella di marcia agli altri partner/subalterni europei, i propri parametri (come impose Maastricht) anche a costo di ridurre in miseria vasti strati delle popolazioni europee. Preferisce la stagnazione o anche la recessione rispetto al rischio di maremoti finanziari e di rovina dell’euro.

USA: il peso del capitale fittizio

Diverso è il ruolo degli USA. Sono l’economia più indebitata del pianeta e hanno perso molte posizioni nella produzione di beni, il capitale industriale pesa meno del capitale bancario che produce una massa enorme di capitale fittizio.

Vi è oggi in circolazione un’immensa quantità di titoli derivati finanziari. La Banca dei Regolamenti Internazionali (BRI) valuta l’intero ammontare fittizio di questi titoli pari a 32mila miliardi di dollari, il 75% dei quali (oltre 24.000 miliardi) è nelle mani di 5 grandi banche USA. “Di fronte a queste cifre il cordone della BCE (750 miliardi di euro) per contenere la speculazione sull’euro sembra più che altro un muro di cartapesta”[4].

Negli ultimi 30 anni – ben diversamente dall’immediato secondo dopoguerra, in cui gli USA erano i maggiori produttori mondiali - la cosiddetta finanziarizzazione dell’economia ha proceduto a passi da gigante, gli USA sono diventati importatori netti, ieri dal Giappone, oggi dalla Cina. La crescita USA può essere solo una crescita drogata dal vantaggio di avere il dollaro come valuta di transazione nel commercio mondiale. Per questo gli USA si sono opposti alle proposte tedesche di stretta sulle spese e controllo e tassazione delle transazioni finanziarie. Sotto questo aspetto vi è una notevole differenza tra la crisi attuale e quella del 29. Gli USA allora ne uscirono con la guerra mondiale e con una grande produzione di massa di beni di ogni tipo. Erano la fabbrica del mondo. Avevano bisogno di mercati di sbocco per le loro merci. Ma oggi essi sono importatori netti, hanno una capacità produttiva ridotta.

Lo scontro tra USA e Germania si è risolto a Toronto in un compromesso che non vincola seriamente nessuno. Entrambe le frazioni dell’imperialismo occidentale non sanno che fare veramente di fronte alla crisi. La scelta del rigore tedesco accentua la stagnazione/recessione, quella degli USA aumenta i rischi di crac globale. Entrambi danzano sull’orlo del precipizio.

Nella crisi si ridisegnano i rapporti di forza tra le classi

I governi europei utilizzano la crisi per ridisegnare a favore delle classi dominanti i rapporti di forza: la crisi è insieme occasione e pretesto per ridurre la forza dei lavoratori, i loro diritti, quanto rimane dello stato assistenziale e sociale. Le ricette lacrime e sangue suggerite da FMI e BCE e adottate dai governi greco, portoghese, spagnolo, italiano, irlandese, ma anche inglese, francese tedesco (per non parlare di tutti gli stati ex socialisti) sono basate sul taglio di salari e stipendi e il taglio delle spese sociali (che significa una decurtazione del salario indiretto) l’allungamento dell’età pensionabile, o, come hanno tentato in Romania, la decurtazione secca del 20% delle pensioni (salario differito).

In sostanza, nel tentativo di mantenere inalterato il profitto, si agisce sul salario (diretto, indiretto, differito). La riduzione della massa salariale non può che comprimere la domanda di beni di consumo di massa, aggravando la crisi di sovrapproduzione. Per alleviare la quale il capitale negli anni scorsi ha fatto ricorso all’ampliamento incontrollato del credito.

Tra settembre e ottobre 2008, col fallimento spettacolare di Lehman Brothers (e di qualche centinaio di altre banche, in particolare negli USA e in Inghilterra) la crisi, di cui già nel 2007 si erano manifestate inquietanti avvisaglie, esplode in forme catastrofiche. Per porvi un freno i governi dei principali paesi capitalistici occidentali intervengono stanziando miliardi a garanzia del sistema bancario. È l’unico serio “intervento pubblico” in economia, ma si è trattato, in forma plateale, di socializzazione delle perdite (trasferite, attraverso lo Stato, sulle spalle dei cittadini) e privatizzazione dei profitti. Tuttavia, con l’esplosione della grande bolla finanziaria, è stato necessario porre un freno al ricorso al credito facile, e con ciò si è ridotta la domanda di beni di consumo, innescando il circolo vizioso delle crisi di sovrapproduzione. Le ricette lacrime e sangue adottate in Europa avranno in tutta evidenza – ma questo non lo nascondono più neppure i più spregiudicati responsabili dei governi occidentali – ulteriori effetti recessivi.

Tendenza reazionaria del capitalismo europeo

Le misure economico-sociali adottate dai socialdemocratici Papandreu e Zapatero non differiscono per sostanza e durezza da quelle di altri paesi a governo liberal-conservatore o di “centro-destra” come è in voga definirli. In alcuni casi sono anche più dure e inique. Indipendentemente dall’etichetta di destra o di sinistra che si sono cuciti addosso, i governi della UE sotto direzione tedesca indicano una chiara direzione: la risposta alla grande crisi di sovrapproduzione non passa, al momento, per una riforma interna al sistema capitalistico, per una sua qualche evoluzione, come è accaduto in altre fasi di crisi nella storia del capitalismo.

Pur mantenendo i suoi tratti essenziali in quanto modo di produzione – per cui le categorie del Capitale di Marx ci consentono di analizzare tuttora, a un secolo e mezzo di distanza, i movimenti e le contraddizioni capitalistiche – il capitalismo si è sviluppato in diverse forme, cui hanno corrisposto diverse forme di stato e di governo. Lo stato capitalistico si è modellato come risultato delle lotte di classe, in alcuni casi è dovuto “venire a patti” con il proletariato, quando la lotta di classe condotta da quest’ultimo è stata particolarmente intensa ed efficace. Ciò che si chiama comunemente welfare state è stato ottenuto/concesso grazie ad un diverso rapporto di forze sul piano internazionale (esistenza dell’URSS e di un blocco di paesi socialisti o in transizione verso il socialismo) e interno (fronti popolari, resistenza antifascista, grande pressione di sindacati operai…). Gli agenti diretti del capitale e i loro rappresentanti politici – ma bisogna ricordare che non si dà rapporto di capitale senza che vi sia uno Stato e un sistema di Stati, che tutela e regolamenta i rapporti sociali della proprietà capitalistica – non hanno imboccato, rispetto all’evoluzione storica del sistema capitalistico e soprattutto rispetto alle crisi di sovrapproduzione, un’unica e sola strada. Hanno modulato le loro scelte sulla base del rapporto di forza tra le classi, nonché sulla base dei rapporti su scala mondiale. Nel XX secolo, sulla base dell’esito dello scontro di classe, si sono prodotte - quando il capitalismo non è stato rovesciato con la rivoluzione socialista – soluzioni diverse all’interno del capitalismo stesso, entro una gamma che va dalla socialdemocrazia ai fascismi. E non è certo indifferente per il proletariato che passi l’una o l’altra soluzione.

Ora, rispetto alla crisi e al suo acuirsi in primavera con l’attacco dell’area del dollaro a quella dell’euro, le “classi dirigenti” europee non intendono attuare nessuna sostanziale modifica del modello economico-sociale “neoliberista” imboccato con la costituzione della UE; accentuano, anzi, i suoi caratteri più antisociali e regressivi. E non intendono operare neppure nel senso delle misure adottate negli anni ’30 dai capitalismi europeo e USA: un capitalismo monopolistico di stato per il salvataggio delle imprese industriali (come fu ad esempio l’istituzione dell’IRI). Quel capitalismo monopolistico si fondava sul monopolio dello Stato nazionale, che la mondializzazione imperialistica ha vigorosamente attaccato. L’unico intervento pubblico che lo stato capitalistico oggi si concede è – come si è detto - il salvataggio delle banche private.

La risposta delle classi dirigenti europee alla più grave crisi della storia del capitalismo è l’arroccamento protervo nel mantenimento del modello neoliberista europeo in forma peggiorativa, spazzando via i paracadute sociali ereditati dalla situazione pregressa. Da parte di esse non vi è, allo stato attuale, una proposta di ampio respiro, di sviluppo strategico. Non c’è in nessuna parte d’Europa una “borghesia illuminata” o “progressiva”, che pensi a un nuovo modello di relazioni sociali, a un nuovo compromesso sociale. Non vi è nessuna borghesia riformatrice e neppure riformista. Non vi è – al di là delle denominazioni delle formazioni politiche – neppure più una reale proposta socialdemocratica, salvo in qualche formazione residuale o nell’elaborazione di qualche sindacato.

Un tornante della storia

Le conseguenze sul piano politico, nonché culturale e ideologico, di questa situazione, non possono che essere allora di carattere reazionario.

Alcune pesanti avvisaglie sono nell’aria già da tempo: l’attacco – nell’indifferenza della “Sinistra europea” - ai comunisti in diversi paesi ex socialisti, quali Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Lituania[5]; la sfrenata aggressione alla Costituzione in Italia, di cui ora si chiede senza più alcun pudore lo smantellamento della prima parte, dai principi agli articoli fondamentali: Brunetta chiede la modifica dell’art. 1, rifiutando che la Repubblica possa fondarsi sul lavoro, Tremonti bombarda l’articolo 41, che ha il torto di sancire che l’iniziativa economica privata non debba “svolgersi in contrasto con l'utilità; sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana”[6].

Per questo la lotta, la resistenza che prende corpo in alcuni paesi europei oggi contro le misure imposte dalle classi dirigenti europee acquista un significato e un valore che va ben al di là della contingenza o della mera opposizione a pesanti misure economico-sociali contro le masse popolari. Non è solo una battaglia sul piano economico-sindacale. Non lo è in Grecia, in Portogallo, in Spagna o in Romania, non lo è alla fabbrica FIAT di Pomigliano d’Arco.

È al contempo, e indissolubilmente legata a quella economica, una battaglia politica e culturale. Ed è una battaglia fondamentale. Siamo ad una svolta, ad un tornante della storia.

Lo hanno colto con grande chiarezza e forza i compagni greci del KKE, che il 4 maggio hanno issato sul Partenone un gigantesco striscione – e quell’immagine ha fatto il giro del mondo e ha dato fiato alle disperse resistenze europee - con l’invito ai popoli d’Europa a sollevarsi contro le politiche dei governi e dei monopoli. È un deciso appello internazionalista, nella consapevolezza che la posta in gioco delle resistenze e delle lotte oggi – ancora troppo deboli, frammentarie, disunite in molti paesi europei – è il futuro, economico e politico al contempo, dei popoli europei per molti anni.

Alla FIAT di Pomigliano Sergio Marchionne, amministratore delegato del Gruppo Fiat e di Chrysler, ha tentato l’affondo politico, con un diktat che colpiva pesantemente non solo le condizioni di lavoro (turni, pause, per uno sfruttamento massimo della forza lavoro), ma il diritto di sciopero. L’importanza della posta in gioco (come del resto spiegavano i più lucidi intellettuali borghesi[7]) è stata colta con chiarezza dai dirigenti della FIOM, che, in piena controtendenza rispetto al coro borghese e “democratico” pronto a sacrificare i diritti dei lavoratori sull’altare di un improbabile impegno a mantenere i posti di lavoro, ha condotto una battaglia sindacale e politica a un tempo, rifiutandosi di firmare l’accordo su cui i sindacati gialli avevano già dato il loro assenso, e opponendosi alla legittimazione di una consultazione condotta tra mille pressioni padronali e sotto ricatto, con una pistola puntata alla tempia. Il 21 giugno oltre il 36% degli operai di Pomigliano, deludendo tutte le aspettative padronali, hanno saputo incidere sulla scheda e nella storia del nostro paese il loro NO. Hanno evitato che Pomigliano fosse la Caporetto del movimento operaio italiano. Dovremmo operare perché sia la sua Stalingrado.

La crisi accelera i processi di ridislocazione dei rapporti di forza internazionali; ma anche all’interno dei singoli paesi. La crisi determina e determinerà sempre più una situazione non statica, in cui si ridisegnano i rapporti tra le classi. Perciò è necessario il partito comunista quale centro e motore del fronte di resistenza. Per generalizzare le resistenze e dare loro uno sbocco che modifichi a favore della classe operaia i rapporti di forza. In caso contrario vi è la decimazione, la polverizzazione, la distruzione di quanto è rimasto dello Stato nato dalla Resistenza e un gigantesco arretramento che difficilmente, nella situazione già molto arretrata in cui siamo precipitati, possiamo immaginare.

Add comment