Ancora su Covid-19 e oltre

Un aggiornamento

di Il Lato Cattivo

«L’inizio della Grande Depressione nel 1929 – o più esattamente il tracollo dell'economia mondiale e la rovina del capitalismo liberale – segnalò uno stato di emergenza per l'intero mondo capitalista. […] Il disastro economico e l'angoscia esistenziale divisero la società in due fronti politico-ideologici, inasprendo il conflitto. Quello che un individuo pensava o faceva non era più una faccenda personale, ma era diventato di colpo, che piacesse o no, espressione dello scontro politico in atto sulle cause e sulle possibili soluzioni della crisi globale.» (Wolfgang Schivelbusch, Tre New Deal)

«L’inizio della Grande Depressione nel 1929 – o più esattamente il tracollo dell'economia mondiale e la rovina del capitalismo liberale – segnalò uno stato di emergenza per l'intero mondo capitalista. […] Il disastro economico e l'angoscia esistenziale divisero la società in due fronti politico-ideologici, inasprendo il conflitto. Quello che un individuo pensava o faceva non era più una faccenda personale, ma era diventato di colpo, che piacesse o no, espressione dello scontro politico in atto sulle cause e sulle possibili soluzioni della crisi globale.» (Wolfgang Schivelbusch, Tre New Deal)

Introduzione

A distanza di dieci mesi dalla pubblicazione di Covid-19 e oltre1, è venuta l’ora di riesaminare sommariamente l'insieme di quelle analisi e ipotesi formulate più o meno «in presa diretta», per vedere dove avevamo colto nel segno e dove invece è necessario, alla luce degli ulteriori accadimenti, aggiustare il tiro. In seconda istanza, procederemo ad isolare alcuni momenti forti di questa prima fase della crisi mondiale, e ne proporremo un'analisi.

Cominciamo col ricapitolare gli elementi della nostra diagnosi che ci sembrano confermati dal corso degli eventi. In essa, la pandemia da Covid-19 assumeva una pluralità di significati e di funzioni oggettive, che proveremo qui a riassumere. Essa appariva ad un tempo (e in ordine sparso):

-

come fatto di accertata gravità dal punto di vista puramente medico-sanitario (sembra un'ovvietà, ma a scanso di equivoci…), destinato dunque a perdurare per un certo tempo;

-

come fattore di perturbazione della concorrenza inter-capitalistica, suscettibile di spostare equilibri e rapporti di forza al suo interno;

-

come detonatore di una gigantesca crisi economica che già da qualche tempo covava sotto la cenere;

-

come rivelatore dei limiti raggiunti dalla mondializzazione del capitale, e dalla multi-level governance statale che le è inerente nell'assolvere alla funzione di gestione complessiva della concorrenza inter-capitalistica («capitalista collettivo ideale»);

-

come frangente di una transizione, ancora agli albori, verso un superamento/smantellamento della mondializzazione (e della stessa multi-level governance).

A questi punti, possiamo aggiungere, come linee-guida soggiacenti all'analisi:

-

la critica di qualunque teoria del crollo automatico – quand'anche sub specie pandemica – del modo di produzione capitalistico, e di qualunque visione che postuli uno sviluppo lineare dall'emergenza sanitaria alla crisi economica, e da questa a una prassi immediatamente anticapitalista, internazionale e di massa;

-

la riaffermazione della categoria di sviluppo ineguale in senso lato, indispensabile per cogliere la diversità qualitativa e quantitativa dell'impatto della pandemia sui diversi perimetri nazionali e regionali, sulle diverse branche della produzione e della circolazione del plusvalore, sui diversi capitali singoli etc. – diversità d'impatto che si traduce, certo non meccanicamente, anche in una eterogeneità delle reazioni politiche e sociali di fronte all'emergenza sanitaria (e alla crisi economica, aggiungiamo qui, ripromettendoci di ritornarvi più oltre);

-

la convinzione che sarebbe stato – più che il numero assoluto di morti o di contagi – il livello di pressione sui sistemi ospedalieri a costituire il fattore decisivo nell'assunzione di misure volte a limitare la mobilità degli individui e, con essi, la diffusione del virus, da parte degli Stati nazionali (ci riferiamo qui al contesto a noi più prossimo, quello dell'Europa occidentale continentale).

Viceversa, tra gli elementi dubbi o solo parzialmente confermati dai fatti, la cui valutazione sarà da riprendere sul lungo periodo, possiamo enumerare e commentare brevemente:

-

l'ipotesi secondo cui la momentanea disarticolazione delle catene del valore mondializzate si debba risolvere con una generale rimessa in causa dell'outsourcing su ampie distanze. Su questo punto, non è possibile per il momento dire nulla di univoco. Quel che è certo è che queste catene sono state messe a dura prova dalla crisi da Covid e sono tutt'ora in via di ridefinizione. Secondo i migliori commentatori di orientamento mondialista, i committenti sembrano per il momento preferire una diversificazione delle soluzioni di approvvigionamento, piuttosto che una rottura brutale con i modelli economici in vigore. Questo fatto è dovuto alla conservazione, complici la perfusione di sostegno statale e la facilitazione dell'accesso al credito, di un bacino di subappaltatori ancora molto vasto. L'approfondimento della crisi sarà necessariamente portatore di un suo restringimento, ma è impossibile dire a quale scadenza;

-

la convinzione secondo cui l'emergenza sanitaria avrebbe nel bene e nel male ricompattato la compagine sociale (proletariato incluso), quantomeno a breve termine. Ciò ci è parso essere confermato dalla primissima fase della diffusione della pandemia, ma è oggi sempre meno vero, nella misura in cui l’emergenza sanitaria sembra divenire endemica e integrarsi in una nuova definizione della normalità quotidiana – nuova normalità che suscita reazioni ancora una volta diversificate in funzione delle fonti di reddito e della posizione nella divisione sociale del lavoro. L'esposizione fortemente ineguale di queste fonti e posizioni alla crisi economica tende ad aprire una frattura verticale, che attraversa tutte le classi, tra «garantiti» e «non garantiti» (pubblico impiego vs. settore privato, impieghi stabili vs. impieghi precari, settori essenziali vs. settori sacrificabili, grandi aziende vs. imprese a conduzione familiare, economia formale vs. economia informale, giovani vs. non-giovani etc.); gli Stati cercano di metterci una pezza con misure ad hoc per mantenere gli scontenti entro livelli tollerabili, ma non potranno farlo ancora a lungo, tanto più che l'eliminazione dei soggetti e settori ritardatari e non redditizi (imprese-zombie, terziario arretrato etc.) è una necessità di cui almeno una parte dei funzionari del grande capitale è cosciente;

-

l'ipotesi che le misure anti-crisi prese nei vari contesti nazionali avrebbero aperto la strada a forme di economia mista e perfino di capitalismo di Stato. Attenzione qui a non farsi ingannare dalle apparenze e da facili luoghi comuni: misure (sempre parziali) di pianificazione capitalistica possono realizzarsi in molti modi. Le differenti declinazioni delle politiche capitalistiche successive alla crisi del 1929, e in particolare l'esempio del nazionalsocialismo – che coniugò privatizzazioni e rigido controllo politico del credito – lo mostrano a sufficienza. Per venire all'oggi, una banca centrale (diciamo la Fed o la BCE) che proceda ad acquistare i titoli di debito di talune imprese industriali secondo precisi criteri economici o politici, non diviene con ciò stesso un organo di pianificazione? Non siamo ancora a questo punto, ma forse non ne siamo lontani. Per inciso, sarebbe superficiale escludere che la Modern Monetary Theory (MMT) e le sue proposte di politica economica possano avere un ruolo, seppur limitato, da giocare in quest'intrico. Teniamo presente che i limiti teorici e pratici del keynesismo non impedirono che esso divenisse il credo economico dominante e bipartisan del secondo dopoguerra. I grandi tornanti della storia della politica economica del capitale non obbediscono ad una razionalità astratta, ma all'imperativo pragmatico di trovare soluzioni puntuali a problemi puntuali – soluzioni che col tempo si trasformeranno in nuovi problemi, bisognosi di nuove soluzioni. Quando il giovane Bucharin, nel 1915, affermò che «il capitalismo di Stato è il concetto-limite della nostra epoca»2, la statalizzazione dei capitalismi in guerra fra loro che egli intendeva enfatizzare era assai più limitata di quanto non divenne qualche decennio più tardi, e Bucharin stesso non poteva immaginare fino a che punto la storia gli avrebbe dato ragione. Ciononostante, la metafora della guerra utilizzata da un certo numero di capi di Stato (ma non da tutti), al di là delle esigenze di comunicazione mediatica, è lungi dall'esprimere in maniera pregnante la verità del momento attuale. È evidente come la maggior parte degli Stati occidentali si stia contraddistinguendo per una gestione della pandemia particolarmente improvvisata e priva di visione (vaccinazioni incluse). Come affermato in Covid-19 e oltre, la difficoltà degli assemblaggi statali più formattati dalla mondializzazione del capitale ad esercitare adeguatamente la funzione di «capitalista collettivo ideale», è al cuore di questa crisi. Sarebbe più corretto parlare di una tappa di avvicinamento nella marcia verso la guerra (più precisamente: verso la ripresa dei conflitti militari fra aree centrali dell'accumulazione). Ma presso popolazioni che in larga misura non comprendono l'irreversibilità di molte delle trasformazioni in corso, e che comprensibilmente non chiedono che di tornare alla vita «di prima», è difficile andare a spiegare che il peggio deve ancora venire. Non è del resto sicuro che i loro rappresentanti politici presi collettivamente, ne siano più coscienti. Anche qui, la selezione dei più adatti ai nuovi scenari sarà la regola, e già se ne vedono le prime schermaglie (vedi l'esito delle manovre di Matteo Renzi in Italia).

-

l'ipotesi di un inasprimento delle tensioni commerciali e militari fra Stati Uniti e Cina, fino alla possibilità di scontri militari diretti. Qui rinviamo alle considerazioni disseminate nel seguito del testo, dove simili tensioni – non solo fra i due contendenti, americano e cinese – rivestono una certa importanza come indicatore indiretto della sovracapacità produttiva su scala mondiale, foriera di tensioni crescenti attorno al controllo e alla conquista dei mercati; a costo di scadere nel marxismo volgare, possiamo dire che queste tensioni non sono altro che un effetto della costrizione che i rapporti di produzione capitalistici esercitano attualmente sulle forze produttive già sviluppate. Per il momento, limitiamoci a citare il recente rapporto NATO 2030, pubblicato nel dicembre scorso, che esprime il chiaro intento di ricomporre l’occidente intorno al containment della Cina, posto in cima alle priorità dell'Alleanza Atlantica. Se quest'ultima sia in grado di sopportare le spinte centrifughe che persistono al suo interno, è un altro paio di maniche.

Questa succinta rassegna sarà utile per orientarsi nelle analisi che seguono. Come anticipato, esse non pretendono di restituire in maniera esauriente le evoluzioni intervenute dall'inizio della crisi da Covid ad oggi. Molte di queste evoluzioni – politica monetaria, politica sanitaria (vaccini), salto tecnologico etc. – meriterebbero ciascuna uno svolgimento a parte. Si tratta piuttosto di «fotografie», tasselli parziali che dovrebbero permettere – se non una comprensione – almeno un'intuizione del quadro d'insieme. Restiamo convinti che con l'ausilio di una decente infarinatura di critica dell'economia politica e di concezione materialistica della storia, unita a qualche nozione di storia economica, politica e sociale, è ancora possibile imbroccare qualche ragionamento, e perfino qualche previsione, un tantino più solidi di quelli prodotti dagli organi di riflessione della classe capitalista (di cui comunque bisogna sapersi servire). La posizione «epistemologica» è inseparabile da quella «politica» (o anti-politica, se si preferisce): «[...] se e in quanto tale critica [la critica dell'economia politica, ndr] rappresenta una classe, essa può rappresentare solo la classe la cui missione storica è di rivoluzionare il modo di produzione capitalistico e, alla fine, di abolire le classi: il proletariato» (Poscritto alla seconda edizione tedesca de «Il Capitale», corsivi nostri, ndr). Anche qui, solo il tempo dirà se queste pregiudiziali mantengono la loro attualità. Ma, come detto, il versante conoscitivo implica l'assunto della determinante di classe, del suo carattere decisivo sul corso degli eventi presenti e, soprattutto, futuri. Se cade l’uno, cade anche l'altro.

* * *

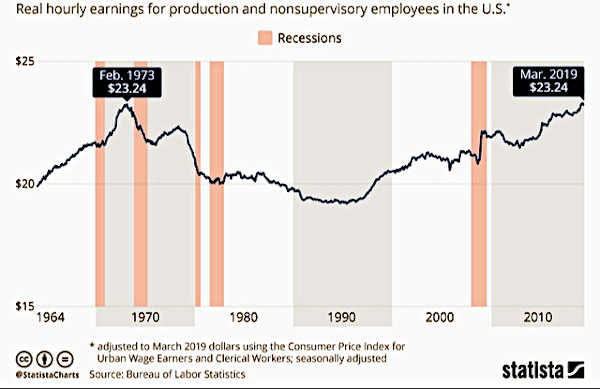

Stati Uniti

Lasciamo agli storici l'onere di smentire o confermare l'ipotesi (a nostro avviso del tutto irrealistica) secondo cui il 6 gennaio del 2021 gli Stati Uniti avrebbero sfiorato il colpo di Stato. Comunque sia, gli eventi di quel giorno rappresentano, per il «personaggio» Trump, il de profundis al termine di una parabola discendente iniziata tra la fine del 2019 e l'inizio 2020, con i primi chiari sintomi di esaurimento del ciclo industriale e finanziario che la pandemia non ha fatto che precipitare. Fino ad allora, una rielezione sembrava probabile, tanto più che la candidatura di Joe Biden era lungi dal suscitare entusiasmo nel campo opposto e i sondaggi (in cui il vantaggio di Trump appariva poco pronunciato) avevano già dato prova della loro inaffidabilità. Occorre qui sottolineare che a dispetto della neutralizzazione di tutta una parte del programma elettorale trumpista da parte della sua stessa amministrazione, in particolare in merito al rilancio dell'industria americana, quello della presidenza Trump è stato un periodo relativamente prospero per l'economia USA, contraddistinto da una crescita dei salari reali (vedi grafico sottostante), da una diminuzione della disoccupazione, e dal migliore tasso di impiego della minoranze nera e latina della storia degli Stati Uniti (ciò che evidentemente non ci dice nulla sulla qualità dei loro impieghi, ma tant'è). Che Trump abbia poca o nessuna responsabilità in questi dati, non cambia nulla.

Grafico 1: andamento dei salari reali negli Stati Uniti (1960-2020)

Aggiungiamo che il rigetto del multilateralismo in politica estera – preparato già prima di Trump, ma di cui quest'ultimo è diventato anche suo malgrado il simbolo internazionalmente riconosciuto – ha innegabilmente mostrato la sua effettività su un certo numero di fronti (politica commerciale e doganale, soprattutto), senza contare la popolarità en interne del disimpegno militare in Medio-Oriente e Nordafrica dopo le disavventure afghane, irachene, siriane e libiche.

La crisi da Covid ha profondamente alterato questo scenario, portando alla superficie problemi profondamente ancorati nella storia della società americana: in primo luogo, le disfunzioni di un sistema sanitario semi-privato in cui l'assicurazione sanitaria di ampie fasce della popolazione è condizionata all'impiego – proprio o del congiunto – e dunque alla possibilità di averne uno; donde la combinazione esplosiva della crisi economica e dell'emergenza sanitaria fra gli afroamericani, tra i quali l'incidenza della disoccupazione è più alta sia rispetto alla popolazione in generale che alle altre minoranze. Ma anche la violenza dei rapporti sociali, di cui il livello di brutalità poliziesca non è che un riflesso, e la fragilità di un'architettura istituzionale in cui le comunità sub-nazionali – etniche, ma anche religiose – fungono da ersatz dei corpi intermedi e da cinghia di trasmissione fra società civile e potere politico. In questo quadro, la questione nera assume un significato peculiare che non può essere adeguatamente colto né dall'intersezionalismo accademico né dal rigetto a priori delle problematiche nazionali. Se è vero che negli ultimi quarant'anni le disuguaglianze negli Stati Uniti e nell'insieme del mondo anglosassone sono letteralmente esplose, le disuguaglianze su base etnica si sono invece assottigliate, sia per effetto della pauperizzazione relativa dei cosiddetti «caucasici», ben visibile nell'abbassamento della speranza di vita, sia in virtù del miglioramento della condizione degli immigrati, moderata fra i latinos, ma considerevole fra gli asiatici, che costituiscono attualmente il contingente più importante nei flussi migratori verso gli Stati Uniti e che registrano una impressionante ascesa socio-economica. Gli afroamericani, che rappresentano circa il 22% della popolazione americana e che – contrariamente agli asiatici e ai latinos – non possono essere considerati «immigrati» (è un ovvietà, ma vale la pena ricordarlo), partecipano meno di tutti a questo relativo livellamento. Ciò risulta evidente se si esaminano le statistiche su base etnica concernenti il grado di scolarizzazione e il completamento degli studi superiori (vedi tabella sottostante).

|

«Ethnicity» |

% diplomati livello High School (o superiore) |

% laureati livello College (o superiore) |

||

|

2000 |

2018 |

2000 |

2018 |

|

|

Bianchi |

83,3 |

90,2 |

24,6 |

35,2 |

|

Afroamericani |

72,1 |

87,9 |

13,5 |

25,2 |

|

Ispanici |

52,9 |

71,6 |

8,4 |

18,3 |

|

Asiatici (+ isole del Pacifico) |

79,7 |

90,5 |

37 |

56,5 |

|

Totale |

78,5 |

89,8 |

21,9 |

35 |

Fonte: U.S. Census Bureau; www.statista.com

Dati analoghi si troveranno esaminando i tassi di disoccupazione, la speranza di vita e la speranza di vita in buona salute, nonché l'incidenza di patologie come il diabete e il cancro. Divergenze ancor più marcate fra la condizione degli afroamericani e le medie nazionali si possono riscontrare sul piano della mortalità infantile, del tasso di fecondità, e dei matrimoni misti in netto declino (le unioni fra bianchi e neri sono tornate ad essere un tabù). Nel complesso, questi indicatori suggeriscono che tutta una parte della popolazione afroamericana si riproduce sempre più come un'enclave all'interno della società americana, anche in termini culturali e di comportamento demografico. In altri termini, la questione nera, di cui il Black Power degli anni 1960-‘70, nelle sue molteplici e conflittuali espressioni (imprenditoria inclusa)3, è stata l'ultima espressione organizzata e di massa, si ripropone ai giorni nostri… in un contesto senz'altro trasformato, ma in cui permangono le condizioni che già in passato hanno reso impossibile la sua risoluzione: da un lato, l'impossibilità delle secessione territoriale da parte degli afroamericani; dall'altro il carattere ad un tempo composito e non abbastanza composito della popolazione afroamericana dal punto di vista sociale – vale a dire l'assenza di una grande borghesia votata al nazionalismo, che non può essere compensata dalla presenza di una piccola borghesia e (oggi) di una classe media salariata nere, ma che allo stesso tempo non basta a trattare la questione nera come una semplice questione di classe (gli afroamericani come una frazione fra le altre del proletariato americano). In questo senso, si può forse mobilitare il concetto di popolo-classe coniato da Abraham Léon nella sua trattazione della questione ebraica4, non senza precisare che una parte minoritaria ma consistente degli afroamericani ne esula in quanto perfettamente integrata nell'establishment economico, politico, e culturale.

In ogni caso, queste determinazioni hanno operato a pieno regime nel movimento sociale scoppiato in seguito all'uccisione di George Floyd, che è errato analizzare come un movimento multietnico e puramente proletario. Piuttosto, si è trattato di una fiammata di sommosse e saccheggi da parte di alcune frange del proletariato americano (non solo nero, in effetti), presto trasformatasi in un movimento politico anti-razzista, per l'essenziale animato dalle frazioni più politicizzate della classi medie afroamericane (Black Lives Matter) e da una frazione radicale di white liberals, punteggiato da episodiche riapparizioni della composizione sociale iniziale. Dopo Ferguson (2014) e Baltimora (2015), l'esplosione di un simile movimento su scala nazionale, in reazione ad un misfatto qualsiasi, era del tutto prevedibile5. La sua rilevanza discende dal fatto di essere – nel ciclo dei movimenti interclassisti avviato dalle Primavere Arabe – il primo ad investire l’area nordamericana.

Sottovalutando o non tenendo conto della simpatia suscitata dalla parte «pacifica» del movimento in ampie fasce della popolazione (un indice della percezione della questione nera) e degli eventuali risvolti elettorali, la risposta dell'amministrazione Trump è stata quella del Law & Order duro e puro. Risposta che non ha convinto il deep State (vedi il rifiuto del capo del Pentagono di mobilitare l'esercito) e che, combinata con una comunicazione calamitosa sul fronte della lotta alla pandemia6, ha contribuito, da un lato, alla persistenza del movimento sociale e alla radicalizzazione di alcune sue componenti, e dall'altro, ad agitare i settori più controversi della base elettorale trumpista (QAnon etc.). L'importanza di questi settori non va esagerata: rapportati al numero totale degli elettori che hanno votato per Trump nel 2020, sono poca cosa. Come è stato già rilevato da numerosi commentatori, l'analisi del risultato elettorale indica, nonostante la sconfitta, non solo la progressione assoluta del voto pro-Trump rispetto alle elezioni del 2016 (+10 milioni di voti circa) e il suo vantaggio su Biden al netto dei voti per corrispondenza7 (sulla legittimità dei quali non ci interessa sindacare), ma anche la sua progressione assoluta al livello di quasi tutte le categorie etniche e socio-professionali, ad eccezione del personale di inquadramento di estrazione «caucasica». La decifrazione dei dati elettorali risulta, del resto, tutt'altro che agevole. I criteri dell'etnia, della classe di età e del sesso si rivelano essere quelli più facilmente leggibili: mentre l'89% dei votanti neri e il 63% dei latinos hanno optato per Biden (contro, rispettivamente, il 7% e il 34% per Trump, percentuali comunque in aumento rispetto al 2016), il 53% dei votanti bianchi ha preferito Trump (contro il 45% per Biden); mentre il 61% dei votanti tra i 18 e i 29 anni ha preferito Biden (contro il 36% per Trump), il 51% di quelli tra i 45 e i 64 ha votato Trump (contro il 47% per Biden); mentre il 54% delle donne votanti ha scelto Biden (contro il 45% a favore di Trump), il 52% della controparte maschile ha votato Trump (contro il 46% a favore di Biden). L’analisi del voto in relazione ai livelli di reddito e di istruzione presenta un quadro assai meno univoco. Se da un lato i redditi medio-bassi, inferiori a 50.000 dollari, sembrano privilegiare il voto per Biden (53% contro il 45% per Trump), il quadro si rovescia qualora si tenga conto della polarizzazione interna a questa fascia di reddito, dove la stratificazione educativa risulta decisiva: mentre il 56% dei votanti detentori di un dottorato ha optato per Biden (contro il 41% per Trump), il 53% di quelli sprovvisti di un titolo di studio universitario ha votato Trump (contro il 46% per Biden). A poco vale, del resto, chiamare in causa l'astensione per affermare l'estraneità del proletariato americano alla bagarre elettorale, laddove si è assistito allo scrutinio presidenziale più partecipato dall'inizio del XX secolo, e i tassi di astensione più elevati si sono variabilmente distribuiti fra le classi e i gruppi sociali sopracitati, essendo più alti fra gli aventi diritto giovani, neri e ispanici, ma anche fra quelli più istruiti (dottorato o post-doc) e più abbienti (reddito superiore a 100.000 $). Fottersene delle elezioni è una scelta obbligata per alcuni, un lusso per altri.

Difficile, in ogni caso, concepire un «putsch della birreria» nella nazione indispensabile, la sola le cui elezioni vengono trasmesse in mondovisione: the show must go on! Più verosimile è che Trump sia caduto in una trappola che da più parti gli veniva tesa: alimentare la pseudo-minaccia di un ribaltamento del voto manu militari fomentando gli ardori di un pugno di esagitati… col risultato di amplificare la vittoria democratica. Dopo il 20 gennaio, allorché l'investitura di Biden avveniva senza disordini o colpi di scena, gli adepti di QAnon e consorti hanno essi stessi finito per comprendere di quale gioco siano stati gli utili idioti. Più che del 18 Brumaio di Donald Trump, si è trattato di un piccolo incendio del Reichstag a favore del presidente eletto. Trump ne esce come un pugile suonato, senza più appoggi nel big business e marginalizzato mediaticamente... ma non morto: un recente sondaggio lo dà in ripresa di consensi presso la base repubblicana dopo il 6 gennaio.

Resta il fatto che il fattore principale della sconfitta di Trump è costituito dalla parziale riconquista democratica dell'elettorato operaio negli swing states del Midwest, determinata dalla delusione delle promesse trumpiane di rilocalizzazione, e ottenuta da Biden & co. su analoghe parole d'ordine («produrre e comprare americano»). Dipenderà anche dall'esito della seconda procedura di impeachment e dai prevedibili regolamenti di conti all'interno del Partito Repubblicano, se il movimento trumpista potrà ritrovare il suo leader o dovrà cercarsene un altro, se potrà restare nel campo repubblicano o dovrà formare un third party. Ma per sopravvivere, esso deve prioritariamente ricostituire un vero blocco interclassista, base operaia inclusa8. La strada per la nuova amministrazione non è per questo meno in salita: finora ha avuto buon gioco nel capitalizzare al massimo gli inciampi e i limiti dell'avversario, ma adesso dovrà dimostrare di saper fare meglio, tanto in termini di risposta all'emergenza sanitaria (mentre il bilancio ufficiale dei morti per Covid negli Stati Uniti supera i 400.000 decessi) che di gestione di una crisi economica ancora lontana dall'aver dispiegato tutto il suo potenziale distruttivo. Tutto questo, con una maggioranza risicatissima al Senato e notevolmente ridotta (rispetto ai risultati delle elezioni di Mid-term del 2018) alla Camera dei Rappresentanti.

Nel frattempo, i disordini interni attorno alla formazione del nuovo governo non hanno impedito allo Stato americano di perseguire la propria agenda. Le ultimissime sanzioni introdotte dagli USA, di concerto con Canada e Gran Bretagna, contro le importazioni di produzioni cinesi sospettate di far ricorso a lavoro forzato della minoranza uigura, confermano – se ce ne fosse bisogno – che le tensioni sino-americane non sono affatto destinate a riassorbirsi. Un fatto questo che, ancora una volta, non è privo di dialettica: USA contro Cina, ovvero la più giovane delle grandi nazioni contro la più antica... ravvivata dal più giovane dei grandi capitalismi. Agitando l'illusione di un ritorno al multilateralismo, l'amministrazione Biden cercherà verosimilmente di arruolare l'UE nella crociata anti-cinese. Come vedremo più oltre, la riuscita o meno dell'operazione dipende in gran parte dalla capacità della Germania di uscire dal suo torpore.

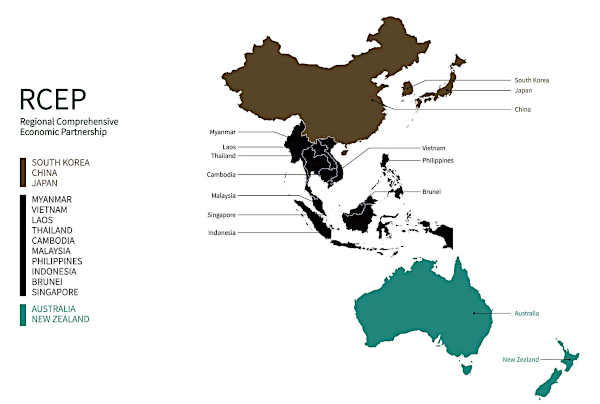

Cina

La Cina e l'Estremo Oriente in genere escono provvisoriamente meno perdenti, dunque relativamente rafforzati, dalla prima fase della crisi. La firma, il 15 novembre 2020 ad Hanoi, del Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), un trattato che impegna la Cina, il Giappone, la Corea del Sud, i 10 paesi dell'ASEAN, l'Australia e la Nuova Zelanda in una vasta zona di libero scambio che rappresenta il 30% del PIL mondiale, il 28% del commercio internazionale e pesa per circa 2,2 miliardi di abitanti dal punto di vista demografico, simboleggia in qualche modo quest'esito momentaneo. Pur senza garanzie sulla sua tenuta e sui suoi effetti di lunga durata, si tratta comunque di un bel colpo per la diplomazia cinese, che si pone in controtendenza rispetto allo stallo dei più recenti tentativi liberoscambisti, dal TAFTA al CETA (adottato tramite una procedura eccezionale, ma in realtà ancora in attesa di ratifica), fino al progetto di accordo UE-Mercosur bloccato dalla Francia (senza dimenticare la rinegoziazione trumpiana del NAFTA). La Cina ha avuto buon gioco nel rovesciare a proprio favore l'accantonamento del pivot to Asia sul piano economico9, da parte dell'amministrazione Trump, sancito dal ritiro degli Stati Uniti dal Trans-Pacific Partnership (TPP). Ma il RCEP è egualmente il risultato di spinte sotterranee all'integrazione regionale dell'Estremo Oriente e del Sud-Est asiatico già in atto da almeno una decina d'anni. Basti ricordare il tentativo senza successo della Cina al 19° vertice dell'ASEAN nel 2011, e le timide ma sempre risorgenti iniziative giapponesi in vista di un riorientamento verso l'Asia continentale – ripetutamente naufragate sotto le pressioni americane. Con il RCEP, la Cina pone le basi concrete per sottrarre ulteriore terreno all'influenza economica e politica del capitale americano in tutti gli altri paesi firmatari dell'accordo. Salvo escalation in tempi brevi, il trattato potrebbe creare egualmente le condizioni per un attenuamento dei vivaci contenziosi territoriali con il Vietnam, le Filippine e la Malesia nel Mar Cinese Meridionale, intorno alle isole Spratley e Paracelso (con gli USA in agguato, pronti ad intervenire). La probabile ripresa in pompa magna del pivot to Asia obamiano da parte dell'amministrazione Biden cercherà di recuperare il terreno perduto, ma potrebbe essere troppo tardi.

Figura 1: paesi firmatari del RCEP

Intanto, sul fronte interno, nel corso degli ultimi mesi, lo Stato cinese ha moltiplicato le iniziative e le occasioni di attrito con i BHATX (Baidu, Huawei, Alibaba, Tencent, Xiaomi), i campioni tecnologici e commerciali della crescita cinese, equivalenti nazionali dei cosiddetti GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft). Oltre alle multe dell'autorità anti-trust inflitte ad Alibaba e Tencent, e l'avvio di una procedura di revisione della fusione di Douyu e Huya, hanno suscitato un certo clamore l'interdizione dell'ingresso sulle borse di Hong-Kong e Shangai ai danni del gruppo Ant (emanazione finanziaria di Alibaba) e la momentanea sparizione dalla vita pubblica del suo magnate Jack Ma.

In ragione della loro leadership nell'ambito dell'innovazione, i BHATX ricoprono un ruolo centrale nella strategia d'autosufficienza tecnologica dello Stato cinese. Allo stesso tempo, quest'ultimo cerca di premunirsi contro ogni evoluzione passibile di porre l'autonomia e l'influenza dei BHATX al di sopra del PCC e dello Stato cinese, sull'esempio dei GAFAM in occidente. D'altro canto, i problemi di redditività e di corruzione inerenti al settore propriamente statale, deporrebbero in favore di una maggiore liberalizzazione dell'economia cinese. Ma una tale liberalizzazione significherebbe lasciare la briglia sciolta ai BHATX.

Sul fronte della regolamentazione dei mercati finanziari, lo Stato cinese si trova egualmente a doversi confrontare con esigenze in parte contraddittorie. Mentre la protezione politica e le linee di credito sempre aperte di cui godono le imprese statali hanno alimentato investimenti dubbi e corruzione, le PMI cinesi – escluse da simili privilegi – si sono indirizzate verso lo shadow banking per finanziarsi. Fra queste PMI, vi sono senz'altro un gran numero di imprese a bassa redditività e di nessun interesse strategico, ma anche imprese molto avanzate dell'hi-tech (intelligenza artificiale ad es.), che potrebbero legittimamente aspirare ad un maggior sostegno statale. La loro esposizione nello shadow banking rappresenta altresì un rischio economico di primaria importanza. Quest’ultimo settore, nel 2018, pesava 50.900 miliardi di dollari, ovvero il 13,6% del totale degli asset finanziari mondiali, ed è costituito per circa il 70% dall'attività di fondi di investimento. Già prima della crisi da Covid, esso aveva conosciuto un forte rallentamento: pur con un incremento medio annuale dal 2012 al 2017 del +8,5%, la sua crescita era passata dal +14% nel 2017 a un modesto +1,7% nel 2018. Se è vero che gli asset statunitensi rappresentato tutt'ora circa il 30% del totale (15.200 miliardi di $), essi sono in costante diminuzione dal 2014 a questa parte, mentre quelli cinesi sono fortemente aumentati, e seguono a ruota con il 15,4% (7.800 miliardi di $). Secondi molti analisti, grande è il rischio derivante dai leveraged loans (prestiti a leva finanziaria) e dai CLO, derivati che riuniscono in un solo prodotto molti di questi titoli di debito di scadente qualità. Dunque l'imperativo per lo Stato cinese è quello di mettere al riparo almeno una parte delle PMI coinvolte nello shadow banking (in particolare quelle di interesse strategico) per proteggersi dalle ripercussioni della crisi mondiale in questo settore e, più in generale, dal ciclo mondiale dell'indebitamento corporate (non si tratterebbe, in fondo, che di un aspetto ulteriore di un decoupling sino-americano spinto fino in fondo).

Difficile dire come la lotta di classe interna possa incidere su questi regolamenti di conti tra frazioni capitaliste cinesi e/o operanti in Cina. Per molto tempo, si è dato per scontato che l'aumento delle tensioni sociali sarebbe sboccato in una seconda Tienanmen, con tutto il corollario che vi si può idealmente associare: democratizzazione delle istituzioni, sindacalismo etc. Ma il contesto nazionale e internazionale è cambiato, non meno che lo stesso capitalismo cinese. È presto per dire se quest'ultimo potrà riassestarsi sul mercato interno – la questione agraria resta un ostacolo fondamentale in questo senso – ma è chiaro che gli interessi immediati della gran massa degli operai, come pure della classe media, non sono estranei ad un simile riassestamento. E, almeno per ora, sembra che solo un PCC rinsaldato attorno alla frazione di Xi Jing Ping sia in grado di pilotarlo.

India

Molte circostanze devono essere menzionate per avere una comprensione minima del contesto economico, politico e sociale che fa da sfondo alla crisi sociale in corso in India. In termini estremamente generali, si può evocare l'evidente sovracapacità produttiva nei maggiori settori dell'economia mondiale (automobile, petrolio etc.), rispetto alla quale la produzione di materie prime agricole probabilmente non fa eccezione (per quanto i dati non siano univoci). Valgano come indizi, a questo proposito, lo sversamento delle eccedenze europee (di latte soprattutto) sui mercati africani negli ultimi anni, alquanto deleterie per i mercati locali, e le recenti proiezioni, abbastanza pessimistiche, del Ministero dell'Agricoltura statunitense sulla domanda di grano, mais e soia americani. Da qui, il rafforzamento della pressione sui paesi emergenti e in via di sviluppo coinvolti nella produzione di materie prime agricole affinché rinuncino ai loro mercati pubblici, che preservano il piccolo contadiname locale. Il mercato indiano costituisce da questo punto di vista un buon esempio, in quanto una parte consistente è a gestione statale con prezzi amministrati. I produttori vendono allo Stato, il quale garantisce un prezzo minimo superiore ai prezzi di mercato, e ridistribuisce direttamente questa parte del prodotto agricolo alla popolazione attraverso un sistema di razionamento, in funzione di determinati criteri di reddito (tra 25 e 35 kg di cereali al mese per nucleo familiare). Questo sistema è un eredità peculiare della «via indiana al socialismo», ovverosia del movimento di liberazione nazionale incentrato sui contadini che ha sostanziato l'indipendenza indiana, prolungatosi in un'iniziativa statale volta a preservarli come classe e ad assicurare loro un reddito minimo. Questa specificità inscritta nella genesi della moderna nazione indiana, spiega la relativa lentezza dell'esodo rurale, malgrado lo sviluppo di enclavi industriali e finanziarie. A questo riguardo, vale la pena ricordare che già nel 2018 gli Stati Uniti avevano avviato una procedura d'infrazione contro l'India presso l'Organizzazione Mondiale del Commercio, stimando la sovvenzione in direzione della sua agricoltura superiore al 10% (quota-limite per i membri aderenti). A questi elementi di ordine generale, si possono aggiungere la svalutazione della rupia, a partire dal 2016, che ha comportato difficoltà crescenti per gli agricoltori nell'acquisto delle semenze, dei concimi e dei pesticidi, e la contrazione del mercato interno in seguito alla crisi da Covid, con il forte aumento della disoccupazione etc. L'insieme di queste circostanze contribuisce a spiegare il senso della riforma volta a liberalizzare il mercato agricolo indiano, proposta dal governo-Modi e votata dalle due Camere a metà settembre 2020.

Il movimento sociale che ne è seguito ha toccato il suo apice tra la fine del novembre 2020 e l'inizio di gennaio 2021. Lo si può definire come un movimento interclassista, ovviamente caratterizzato dalla dominante contadina, la quale non esclude la partecipazione e l’appoggio di ampie fasce della restante popolazione. In particolare, le direzioni sindacali, espressione (per quanto indiretta e perversa) di settori del pubblico impiego e della classe operaia, hanno appoggiato in maniera intermittente il movimento e aderito a talune giornate nazionali di «sciopero generale» (le virgolette non sono accessorie), talvolta perché spinte dalla base, talvolta per ragioni più prettamente politiche, aggiungendo comunque istanze proprie a quelle specificamente contadine. Bisogna inoltre sottolineare la composizione eterogenea e stratificata della stessa componente contadina. Secondo le cifre ufficiali, l'India conta circa 140 milioni di agricoltori, l'86% dei quali possiede terreni di una dimensione equivalente o inferiore a 2 ettari; di questi ultimi, il 30% è sostanzialmente privo di terra, e circa 20 milioni lavorano esclusivamente in maniera itinerante. In effetti, la gran parte di questi agricoltori, siano o meno proprietari, lavorano anche su terreni altrui, al servizio di contadini arricchiti o delle imprese nazionali dell'agro-business, ma nel quadro di un sistema piuttosto arcaico di mezzadria. A costoro, vanno poi aggiunti 150 milioni di operai agricoli puri, una parte dei quali è impiegata dai piccoli contadini, e si è senz'altro mobilitata al loro fianco in questi mesi.

A partire dal passato autunno, il movimento ha moltiplicato le manifestazioni, le marce contadine, i sit-in, i blocchi delle arterie stradali e autostradali (tra cui l'occupazione permanente di quelle di Nuova Delhi), a cui si sono aggiunti puntualmente scioperi fra i lavoratori del pubblico impiego e, senz'altro in misura minore, nel settore privato. Il suo contenuto, tanto nella difesa elementare delle condizioni attuali dell'agricoltura indiana che nell'aspirazione politica ad un ritorno allo Stato interventista dei tempi che furono, è la lotta contro la proletarizzazione. La capacità del movimento di aggregare settori del lavoro salariato risulta comprensibile solo se si immaginano le conseguenze catastrofiche che la rovina del piccolo contadiname e l'accelerazione dell'esodo rurale avrebbero sul mercato del lavoro indiano, con l'esplosione di un esercito di riserva già oggi in forte aumento. D’altra parte, la conservazione di ciò che resta del sistema amministrato non è esente da effetti perversi (si stima che il 50% del prodotto agricolo acquistato dallo Stato sparisca in traffici o reti di smercio clandestini). Peraltro, un gran numero di agricoltori ne è comunque escluso, giacché le differenze fra gli Stati federati sono considerevoli, e in alcuni di essi l'agricoltura è già quasi interamente liberalizzata (nel Bihar lo è dal 2006) – ciò che evidentemente non impedisce agli agricoltori esclusi di rivendicare un'inclusione nel sistema così com'è.

Ad oggi (15 gennaio), il conflitto è in una fase di stallo. La Corte Suprema si è impadronita del fascicolo, forse nella speranza di disinnescare le proteste, o forse con l'intenzione di farne uso nel quadro di un regolamento di conti infra-istituzionale (contro Modi?). L'ultimatum dato dal movimento al governo per il ritiro della riforma è il 26 gennaio. Staremo a vedere.

La crisi sociale scoppiata in India lo scorso autunno intorno alla liberalizzazione del mercato agricolo è, come suggerito più sopra a proposito della Cina, un segnale della persistenza della questione agraria e contadina su scala mondiale. Tale persistenza non mancherà di palesarsi in altre occasioni e contesti geografici. Nel caso indiano, come in quello cinese, uno studio ad hoc sarebbe necessario per specificare meglio la natura dei rapporti sociali vigenti nelle campagne. Per ciò che concerne l'India, i residui precapitalistici sono probabilmente di natura più feudale che «asiatica»10.

Unione Europea & Eurozona

La discrepanza fra la realtà e i discorsi ufficiali in merito allo stato di salute dell'Unione Europea non è mai stata così marcata come oggi. Le responsabilità delle élite europeiste e dei media mainstream sono a tal proposito pesantissime, nella misura in cui la semi-paralisi che attanaglia le istituzioni europee – e che il piano di rilancio Next Generation EU, più conosciuto in Italia come Recovery Plan, non risolve (ci ritorneremo) – viene raccontata senza sosta come un marcia sicura verso un'integrazione virtuosa. Il disorientamento delle popolazioni europee di fronte all'eventuale liquidazione di queste istituzioni sarà tanto più brutale. Alla prova dei fatti, l'UE rimane la Salerno-Reggio Calabria delle istituzioni sovranazionali: un eterno cantiere circondato da un alone di utopia. Quest'alone accompagna da sempre la prospettiva dell'unità europea. Oltre un secolo fa, Rosa Luxemburg, criticando la parola d'ordine degli Stati Uniti d'Europa fatta propria da Kautsky11 e denunciando l'europeismo come «aborto dell'imperialismo», notava che:

«Il carattere utopico della posizione che prospetta un'era di pace e ridimensionamento del militarismo nell'attuale ordine sociale è chiaramente rivelato dalla sua necessità di ricorrere all'elaborazione di un progetto. Poiché è tipico delle aspirazioni utopiche delineare ricette “pratiche” nel modo più dettagliato possibile, al fine di dimostrare la loro realizzabilità.» (Rosa Luxemburg, Utopie pacifiste, cit.).

Ma qual è oggi il progetto, esattamente? Europa delle nazioni o Europa delle regioni? Europa federale o Europa confederale? Disciplina budgetaria o Unione dei trasferimenti? Nessuno lo sa più. Il famigerato «progetto» europeo vive ormai alla giornata, cercando di sopravviversi. La BCE gli sta dando una grossa mano, ma il whatever it takes monetario non può fare tutto, e soprattutto non può cancellare uno stato di tergiversazione che si rivela peggiore delle alternative che si vorrebbero evitare, poiché non risolve alcuno dei problemi di cui incessantemente si ripete che il livello europeo è il solo a poter prendere in carico: immigrazione, clima, evasione e dumping fiscale, banche decotte etc. Sul fronte dell'immigrazione, la tanto attesa riforma del regolamento di Dublino – annunciata come una priorità della presidenza Von der Leyen alla Commissione europea – non conosce per il momento progressi di rilievo. Sul fronte della lotta contro l'ottimizzazione fiscale delle grandi imprese, degna di nota (si fa per dire) è stata la performance del Tribunale dell'UE, che il 15 luglio del 2020 ha invalidato la decisione della Commissione che imponeva ad Apple il versamento di 13 miliardi di euro di sgravi fiscali ottenuti indebitamente dal governo irlandese, mentre il progetto di una tassa europea sui GAFAM è naufragato fra le divisioni (solo la Francia lo ha ripreso in proprio, ancorché in versione edulcorata). Sul fronte della politica ambientale, secondo l'Agenzia europea dell'ambiente i paesi-membri dell'UE dovrebbero raddoppiare i loro sforzi in materia di riduzione delle emissioni e di energie rinnovabili, se vogliono raggiungere gli obiettivi prefissati per il 2030. Quanto all'Unione bancaria, che si propone di omogeneizzare la regolamentazione e la supervisione del settore bancario, senza un repulisti delle banche più fragili (tra cui anche Deutsche Bank) la sua attuazione non può che lasciare ai mercati nazionali e ai loro organismi di vigilanza l'onere di raccogliere i cocci... salvo pensare che i finlandesi o i gli estoni possano accettare di metter mano al portafogli per rimborsare i «truffati» delle banche venete o toscane. Aggiungiamo che il perseguimento della «concorrenza libera e non falsata», in particolare in materia di legislazione anti-trust, ha scoraggiato la formazione di campioni europei in settori strategici come la tech, l'energia o i trasporti, col risultato di aumentare la dipendenza tecnologica dagli Stati Uniti e dalla Cina. Basti citare la decisione della Commissione europea del febbraio 2019 riguardo alla fusione tra Alstom e Siemens, probabilmente conforme alla lettera del diritto europeo della concorrenza, ma che appare incredibilmente ingenua se calata nella dura contesa economica e geo-strategica su scala mondiale. Solo due mesi prima il dipartimento di Stato americano faceva arrestare, in Canada, Meng Wanzhou, la super-manager di Huawei. Ma non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. La medesima interpretazione rigorista della dottrina ha ispirato il solito Tribunale dell'UE nel redarre il verdetto sul ruolo di Gazprom nel quadro del progetto Nord Stream 2, gasdotto ultimato al 95% ma il cui restante 5% rischia di diventare – se non un casus belli – una vera e propria via crucis. Secondo le regole europee del mercato del gas, la stessa società non può essere allo stesso tempo produttrice e fornitrice. La decisione del Tribunale ha esteso questo criterio a Gazprom, che europea non è. Cosicché la compagnia russa, che per avviare la costruzione del gasdotto aveva dovuto integrare una cordata di imprese europee (Wintershall, Uniper, Shell, Engie, OMV) ora nel mirino delle sanzioni americane, dovrà terminare da sola il gasdotto, e al contempo ingegnarsi per aggirare il formalismo dei legislatori europei. I casi sono due: o questi signori vivono su Marte – e allora si spiega come mai sembrino ignorare le già enormi difficoltà di un progetto che conta molto per i suoi promotori, al punto di fare di tutto per aggiungerne altre – oppure sono sul libro paga dei suoi oppositori (oltre-Atlantico?). Certo, non è da oggi che «la grande morale del Mercato Comune è la riscoperta dei benefici di una concorrenza “vera” e “leale”, in cui ciascuno abbia le stesse possibilità di riuscita, dalla grande alla piccola borghesia, dagli immensi trust al piccolo artigianato o bottegaio»12: morale che può andare bene finché c'è spazio per tutti alla tavola imbandita del plusvalore; ma quando non ce n'è più, bisogna inventarsi urgentemente qualcosa di diverso, sotto pena di diventare lo scemo del villaggio globale. Com'è noto, la rapidità di reazione non è propriamente la prima qualità delle istituzioni europee.

Tornando al piano di rilancio Next Generation EU, al di là delle fanfare mediatiche – e salvo incidenti di percorso nella ratifica dell'accordo in seno ai 27 parlamenti nazionali, dove le sorprese non sono escluse (Paesi Bassi?) – bisogna rilevare che il trattamento di favore riservato all'Italia in seguito alle pressioni tedesche, è stato possibile solo grazie al compromesso con i cosiddetti paesi «frugali» (che ottengono in cambio un disimpegno budgetario) e ad un maggiore impegno della Francia, poco gradito alla sua opinione pubblica. Comunque sia, al netto dei contributi al bilancio ordinario dell'Unione, i cui veri beneficiari sono i più recenti paesi aderenti dell'est e dei Balcani, il saldo dell'Italia (da sempre contributore netto) per il periodo 2021-2027, sarà positivo di soli 10 miliardi per la parte cosiddetta a fondo perduto, mentre i vantaggi in termini di tasso d'interesse per la parte «a debito» (che andrà comunque rimborsata) sono tutti da verificare. Il tutto per accedere alle risorse, per nulla mirabolanti e in ogni caso non immediatamente disponibili, di un piano di rilancio che – tolte le paroline magiche del «digitale» e della green economy – non esprime alcuna chiara visione di politica industriale.

Vero è che l'emissione temporanea di un preteso debito comune (in realtà la faccenda è assai più ingarbugliata) è stata molto gradita dai mercati finanziari, anche perché interpretata come un segnale dell'irreversibilità dell'eurozona. Ma in assenza di un'agenda politica forte e condivisa, nessuna costruzione tecnocratica, siano i trattati o la Costituzione dell'Unione, o ancora gli pseudo-Eurobond, potrà bastare a tenere assieme ciò che per sua natura è sempre più diviso. L'UE e l'eurozona non possono sottrarsi all'ora della verità, in cui il binomio franco-tedesco dovrà ricompattarsi o deflagrare. Germania contro Francia, Francia contro Germania. È la storia stessa della formazione dell'Europa moderna così come la conosciamo che torna alla ribalta, la persistenza della questione tedesca13 nella generale persistenza delle nazioni – esacerbata da una costruzione europea strutturata in modo da favorire l'accentramento delle capacità produttive nell'area germanica e da convertire i conflitti di distribuzione del reddito in seno ai paesi membri, in conflitti di distribuzione del reddito fra paesi membri. Inseparabilmente, è la storia della questione sociale in Europa: impensabile la Comune senza la batosta presa da Napoleone III contro Bismarck; impensabili lo spartachismo e l'insurrezione della Ruhr senza l'uggia anti-tedesca di Clemenceau.

Sulla carta, una rivitalizzazione del progetto europeo non è impossibile, ma imporrebbe in effetti l'adozione di una esplicita e diretta politica di potenza da parte della Germania, che sarebbe indigesta tanto agli Stati Uniti che al partner francese, e che la stessa élite politica tedesca non è attualmente disposta ad assumersi14. Le ragioni di tale indisponibilità sono economiche (i vantaggi derivanti dall'eurozona sic stantibus rebus), ma anche storiche. Se la violenza è – secondo la celebre formula – la levatrice della storia, l'esperienza tedesca del XX secolo15, con tutti i suoi orrori commessi e subiti, ha posto pesanti ipoteche sulla capacità di farsene carico. Con fondi propri minimi, e nessun organo di coercizione diretta atto a far rispettare le sue deliberazioni, «[...] l'Unione Europea può vantare una forma di potere che nella storia non ha esempi. La sua originalità consiste nel fatto di realizzarsi senza fare uso della violenza. (Hans Magnus Enzensberger, Il mostro buono di Bruxelles, Einaudi, Torino 2013, p. 53)16. L'unicità dell'UE – l'esercizio di una supremazia in forma indiretta da parte del paese europeo economicamente dominante, ovvero l'alienazione di questa supremazia in un «altro-da-sé» – è anche la sua maggiore debolezza. Per comprenderla dobbiamo fare un passo indietro.

Nell'articolo precedentemente citato, Luxemburg sottolineava che «in quanto seguaci della concezione materialistica della storia, noi abbiamo sempre sostenuto l'idea che i moderni Stati, al pari delle altre strutture politiche, non siano prodotti artificiali di una fantasia creativa, come ad esempio il Ducato di Varsavia di napoleonica memoria, ma prodotti storici dello sviluppo economico». Più fondamentalmente, nell'ambito della genesi delle entità statuali, ciò che Luxemburg chiama «lo sviluppo economico» deve essere coronato da dolorosi ma imprescindibili passaggi politici. Gli Stati e le nazioni non si costruiscono a tavolino, per il semplice fatto che si costruiscono con il ferro e con il fuoco – anche se questi talvolta non bastano, se non sono sostenuti da significative spinte economiche. Napoleone lo sapeva, ma più di lui lo sapeva Hitler, che aspirava a unificare l'Europa nella stessa maniera in cui Bismarck aveva unificato la Germania (1871).

Figura 2: la Confederazione germanica (1815-1866)

Di più, la Germania hitleriana possedeva una visione strategica che puntava all'unificazione delle zone più industrializzate dell'Europa dell'epoca (Cecoslovacchia, Nord-Italia, Lussemburgo, Belgio, Lorena, Saar, Ruhr) e delle regioni agricole dell’Europa orientale17. Se il dispotismo prussiano fu accolto come la «violazione del diritto ereditario della Francia a mantenere la Germania disunita» (Karl Marx, La guerra civile in Francia, 1871), quello hitleriano sfociò nel diritto ereditario dell'America a mantenere disunita l'Europa continentale. In seguito alla resa incondizionata della Germania nel 1945, l'una e l'altra si trovarono divise e spartite dal condominio americano e russo poi ratificato dalla costituzione della NATO (1949) e del Patto di Varsavia (1955). La riunificazione tedesca del 1989-1999 non ricongiungerà che due delle cinque parti in cui la Germania fu smembrata. Fino alla crisi dell'inizio degli anni 1970, iniziative come la CECA e la CEE, da cui discende tutta la mitologia dei Padri Fondatori (Monnet, Schuman etc.), erano ben lungi dal poter rappresentare una seria sfida al condominio russo-americano. Né la RFT osò mai contestarlo, se non molto più tardi, e solo in riferimento al ceto dirigente della RDT (la componente più ostile alla riunificazione, contrariamente a Gorbačëv). Fu invece il progressivo indebolimento di quel condominio ad imporre una reazione alla RFT, e più in generale ai paesi dell'Europa occidentale. Le tappe cruciali di questo processo sono la crisi dei primi anni 1970 e la fine del Blocco dell'Est.

A partire dal 1971, l'instabilità monetaria indotta dallo smantellamento degli accordi di Bretton Woods da parte statunitense, creò l'esigenza di sostenere il tasso di cambio con il dollaro per evitare l'apprezzamento del debito pubblico e dei tassi di interesse associati: da qui gli esperimenti spuri – caratterizzati da limiti fissi imposti alla fluttuazione delle valute – del serpente monetario europeo (1972-1978) prima e dello SME (1979-1998) poi, sfociati entrambi in una fase di svalutazioni competitive e di andirivieni dei vari paesi, tra uscite e nuove adesioni, intorno al nocciolo duro RFT-Benelux. La banda di oscillazione imposta al tasso di cambio delle differenti valute nazionali si rivelò puntualmente troppo restrittiva: 2,25% nel serpente monetario, 2,5% nello SME (eccezion fatta per l'Italia, la Gran Bretagna, il Portogallo e la Spagna, a cui, fino alla fine degli anni 1980, fu concesso un range del 6%). Nel caso dello SME, i limiti imposti da questa banda di oscillazione erano mitigati dal meccanismo dei cosiddetti «riallineamenti»; ma esso fu rimesso in causa verso la fine degli anni 1980, in concomitanza con le avvisaglie della riunificazione tedesca e la volontà dei vertici della CEE di accelerare l'integrazione monetaria. Il restringimento della banda di oscillazione in assenza di riallineamenti, combinato con la soppressione delle limitazioni alla mobilità dei capitali, condusse nel 1992 alla crisi dello SME, di poco successiva alla firma del Trattato di Maastricht: le valute più deboli – in primis la lira e la sterlina, ma in seguito anche la peseta spagnola e l’escudo portoghese – subirono l'attacco dei fondi speculativi, che le vendettero allo scoperto scommettendo sulla loro uscita dal sistema (alla quale in effetti si giunse). Alla fine, non ci fu altra scelta che ampliare la banda di oscillazione, portandola al 15%. Queste vicende, in apparenza remote, permettono di inquadrare meglio l'eurocrisi del 2012, che senza l'ormai celebre bazooka di Draghi & co. si sarebbe risolta nella stessa maniera.

Tale esito fu senz'altro determinante per la definizione delle caratteristiche attuali dell'euro, in particolare la fissità dei tassi di cambio. La crisi dello SME fu nondimeno il portato di dinamiche prettamente nazionali che avevano come teatro la Germania e, in misura minore, la Francia. Quest'ultima imboccò la fuga in avanti dell'integrazione monetaria, forzando la mano alla stessa Germania, nel triplice intento di disciplinare la società, cancellare gli ultimi riverberi del ciclo di lotte del 1968, e ottenere voce in capitolo negli affari tedeschi, sempre percepiti come una minaccia latente. Una logica tutto sommato lineare conduce dal tournant de la rigueur (svolta dell'austerità) del marzo 1983 all'altolà alle svalutazioni competitive (politica del franco forte a partire dal 1989), fino al rifiuto – opposto in particolare all'Italia – di una revisione dello SME tramite rivalutazione del marco tedesco (1992)18. Sul versante tedesco, è la forma impressa dall'esecutivo Kohl alla riunificazione a determinare la concatenazione degli eventi. L'imperativo stesso della riunificazione discendeva più da motivazioni politiche, attinenti alla questione nazionale tedesca, che dall'interdipendenza economica tra le due Germanie, la quale, nella seconda metà degli anni 1980, aveva anzi conosciuto una certa involuzione, con l’eccezione delle esportazioni di macchine utensili tedesco-occidentali verso la RDT (vedi tabella sottostante).

|

Esportazioni della RFT verso la RDT (in milioni di marchi) |

Esportazioni della RDT verso la RFT (in milioni di marchi) |

|||

|

1986 |

1987 |

1986 |

1987 |

|

|

Materie prime e prodotti semi-finiti |

3615 |

3333 |

3292 |

3179 |

|

Macchine e beni d'investimento |

2089 |

2669 |

978 |

981 |

|

Beni di consumo |

862 |

647 |

1867 |

1768 |

|

Prodotti agricoli e alimentari |

782 |

641 |

655 |

651 |

|

Totale |

7454 |

7406 |

6844 |

6650 |

Fonte: Aa. Vv., Les deux Allemagne 1984-1989, La Documentation Française, Paris 1990, p. 198.

Nello specifico, l'attacco speculativo alle valute deboli fu favorito dall'introduzione della parità 1:1 fra il marco della RFT e l'Ostmark della RDT (quando la Bundesbank aveva preconizzato di portare il cambio al massimo da 1:8 a 1:4). Si ebbe allora una fiammata inflazionistica (dal 2,5% circa dell'agosto 1990 al 6,5% del marzo 1992), a cui seguì logicamente un repentino innalzamento dei tassi d'interesse da parte della Bundesbank, con l'effetto di attirare gli investimenti finanziari verso i titoli tedeschi. Inoltre, la crescita del PIL tedesco indotta dall'aumento della spesa pubblica, a fronte della recessione nella quasi-totalità del continente, non poteva che alimentare presso gli investitori la sfiducia verso i «fondamentali» degli altri paesi. Ciò ci permette di fare un accenno all'altra principale peculiarità dell'euro: l'assenza di un meccanismo automatico di compensazione dei cosiddetti «shock asimmetrici» (ad. es. un rallentamento economico in una determinata zona e non in un'altra). All'interno dei contesti nazionali, tale meccanismo è normalmente assicurato dalla redistribuzione fiscale. Ora, aldilà della proverbiale ossessione tedesca per i vincoli di bilancio e della brutale liquidazione dell'apparato produttivo (comunque vetusto) della RDT, bisogna rimarcare l'importanza dello sforzo budgetario della ex-RFT volto a compensare il proprio «shock asimmetrico» fondamentale (la riunificazione). Tale sforzo prosegue tutt'ora, per un totale annuo equivalente a circa il 4% del PIL tedesco, redistribuito dalla ex-RFT ai Neue Länder, che diventa il 7% se si tiene conto delle disparità demografiche (solo il 20% della popolazione tedesca vive oggi nell'ex-RDT). Tutto ciò, a dispetto di risultati scarsi o nulli in termini di rilancio della crescita economica nelle aree sottosviluppate della ex-RDT (il Meridione italiano non è un'eccezione!), come è pressoché fisiologico in qualsiasi area valutaria che comporti forti disparità di sviluppo. Ma è proprio la redistribuzione fiscale che rende sostenibili tali disparità in seno alle aree valutarie nazionali – ed è ciò che l'euro, anche con un budget dell'UE portato, come si propone da più parti, al 1,5-2% del reddito nazionale lordo dei paesi aderenti (attualmente è poco più dell’1%), non comporta e mai comporterà.

In estrema sintesi, le dinamiche interne alla Germania inerenti al processo di riunificazione tedesca, hanno surdeterminato la totalità del processo di integrazione economica e monetaria europea. Questo excursus, senz'altro lacunoso, era necessario per riaffermare, da un lato, che la costruzione europea nella sua forma attuale non può durare, e dall'altro, che una qualsiasi sua riconfigurazione non potrà realizzarsi che a partire dalla stessa Germania – non senza l'intervento di un pungolo esterno e di un ricambio di ceto politico, al di là e/o al di qua del Reno. Le scadenze elettorali del settembre 2021 in Germania, e dell'aprile 2022 in Francia, saranno passaggi da seguire con attenzione. Si vedrà allora se e in quale misura la crisi, ed un suo eventuale approfondimento, avranno polarizzato i rispettivi elettorati. Quand'anche una coalizione moderata riuscisse ad imporsi in Germania, essa potrebbe trovarsi a dover fare i conti con un neo-gollismo o un neo-bonapartismo esacerbati19. Suscettibile di spazientire la Germania, potrebbe essere l'accordo sugli investimenti sottoscritto da UE e Cina a fine dicembre 2020, che facilita l'accesso delle multinazionali europee al mercato cinese. L'accordo è vitale per il rilancio dell'export tedesco, ma dovrà anch'esso passare attraverso le forche caudine della ratifica dei parlamenti dei 27 paesi-membri dell'UE. Altre e più immediate fonti di attrito sorgeranno nel corso della campagna vaccinale qualora le forniture di Pfizer e AstraZeneca non riuscissero a stare al passo con i ritmi sostenuti previsti dagli esecutivi (Merkel si è già detta possibilista sull'ipotesi di importare lo Sputnik V).

Turchia, Nagorno Karabakh etc.

Dopo le guerre in Libia, Yemen, Siria e Ucraina, quella nel Nagorno Karabakh, scoppiata il 27 settembre 2020, costituisce l’ennesimo episodio bellico propedeutico a futuri scontri fra blocchi oggi ancora confusamente in formazione. L'elemento di anticipazione deriva in primo luogo dalla forma stessa che la Turchia, per il tramite dell'alleato azero, ha impresso al suo intervento indiretto nel Nagorno Karabakh, enclave a maggioranza armena in seno al territorio dell'Azerbaigian, proclamatasi repubblica indipendente nel 1991 e non riconosciuta dalla comunità internazionale. Il massiccio dispiegamento di droni per fini inequivocabilmente offensivi contro la popolazione – prevalentemente civile – dell'altipiano, prefigura un aspetto fra gli altri delle guerre di domani. Allo stesso tempo, l’episodio rivela l'aspra competizione nel settore dell'energia (e principalmente del gas) in corso in una vasta area che dal Mar Nero e dal Caucaso, si prolunga fino al Mediterraneo orientale e al Nordafrica (Libia) per risalire in Europa meridionale e nei Balcani – competizione che tenderà a ridisegnare la mappa dei canali di approvvigionamento energetico in quest'area e a moltiplicare le occasioni di attrito diplomatico. La Turchia è – per forza di cose e per propensione geopolitica – al centro di questa dinamica.

In tempi recenti, i rapporti russo-turchi si erano basati su una realpolitik nell’ambito della quale né la vicinanza fra Washington e Ankara, né la competizione sugli oleodotti (Burgas-Alexandroupolis vs. Baku-Tbilisi-Ceyhan), né infine il sopraggiungere di contrasti anche importanti in Ucraina e in Siria, avevano impedito di perseguire una certa sinergia commerciale su altri fronti. La Turchia – che importa la quasi-totalità del suo fabbisogno di gas – ha tutt'ora nel gasdotto russo Blue Stream una fonte di approvvigionamento essenziale. Ricordiamo inoltre che nel 2017, la Turchia ha adottato il sistema anti-missile russo S-400, e nel 2020 è diventata il secondo importatore a livello mondiale di prodotti dell'agro-industria russa. Infine, il progetto per la costruzione di una centrale nucleare promosso dalla compagnia russa Rosatom, è attualmente in fase di realizzazione nel sud della Turchia, ad Akkuyu. D'altro canto, la Russia necessita di buoni rapporti con la Turchia per poter rifornire di gas i Balcani e l'Austria attraverso il TurkStream, un gasdotto attivo dal gennaio 2020, che attraversa il Mar Nero e si congiunge alla frontiera greco-turca con un altro gasdotto che risale attraverso la penisola balcanica. Ciononostante, la strategia turca della patria blu va in senso opposto allo sviluppo di questa sinergia russo-turca. Sul piano degli approvvigionamenti energetici, essa è volta infatti a ridimensionare sia la dipendenza nei confronti della Russia, sia la viabilità dei canali di smercio russi nell'Europa meridionale. È in questo quadro complessivo che si inscrivono due iniziative oggettivamente concorrenti rispetto al Blue Stream e al TurkStream:

-

il gasdotto TANAP, inaugurato nel novembre 2019, che collega i giacimenti di Baku alla Grecia, passando per Tbilisi e Ankara; è al TANAP che si aggancia il TAP, ultimato nell'ottobre del 2020, che prolunga il gasdotto da Kipoi (Grecia) fino all'Albania e all'Italia; per la Turchia, il TANAP equivale a 6 miliardi di metri cubi supplementari di gas all'anno;

-

l'intervento militare in Libia, avviato nel gennaio del 2020, per sostenere il presidente Al Sarraj contro l'offensiva del generale Haftar su Tripoli; al di là dell'appoggio all’una o all’altra delle opposte fazioni, il vero pomo della discordia è qui costituito dalla firma (26 novembre 2019) del memorandum turco-libico sulle zone economiche esclusive marittime, che accorda alle compagnie turche la ricerca e lo sfruttamento del gas in acque libiche; sia detto per inciso, in questo caso la Turchia pesta i piedi a più di un attore, tra cui l'Italia (l'ENI deve anch'essa cominciare a guardarsi le spalle), ma anche Israele (leggi gasdotto East-Med, che sarà ultimato nel 2025).

Fig. 3: i gasdotti TANAP e TAP

La Turchia – lo si è visto in più occasioni – conduce una politica di potenza regionale ormai spregiudicata, propiziata dalla nuova politica europea e medio-orientale degli Stati Uniti (la prima già all'ordine del giorno sotto Obama, la seconda più marcata sotto Trump). Erdogan irrompe in tutti i teatri che gli si presentano a portata di mano, con pochi riguardi tanto per i nemici che per gli alleati veri o presunti; gioca il ruolo del guastatore in seno all'Alleanza Atlantica (di cui la Turchia fa parte) e nei confronti dell'Unione Europea (la quale non ha mai del tutto archiviato la proposta di adesione della Turchia avanzata dal cancelliere tedesco Kohl nel lontano 1997); scommette sull'inestricabile groviglio di interessi che è il Mediterraneo per guadagnare posizioni senza dover incappare in ritorsioni. E agisce come fattore di ulteriore divisione del binomio franco-tedesco. La divergenza negli atteggiamenti assunti da Merkel e Macron in occasione delle tensioni fra Turchia e Grecia della scorsa estate, ne sono l'ennesima dimostrazione.

La guerra nel Nagorno Karabakh – dove la Russia ha preferito mantenere un profilo basso, evitando di impegnarsi se non come forza con un ruolo di intermediazione e di peace-keeping – rende manifesta l'instabilità dei rapporti russo-turchi, e la possibilità di un'escalation in teatri conosciuti o ancora ignoti. Il conflitto si è concluso con un precario accordo di cessazione delle ostilità che prevede, per l'Armenia, la perdita delle acquisizioni territoriali susseguenti il precedente conflitto con l'Azerbaigian (1988). Possiamo stare certi che la storia non finisce qui. La Russia ne è cosciente, e non sta a guardare. Proprio mentre la guerra in Nagorno Karabakh si accendeva, nel Mar Caspio si svolgeva l'esercitazione navale Kavkaz-2020, a cui prendevano parte anche alcune navi militari iraniane. Altre manovre navali congiunte russo-egiziane si sono svolte nel Mar Nero lo scorso novembre.

Conclusione: la deriva dei continenti, e di uno in particolare…

Nulla di veramente decisivo, sia nell'ambito dello scontro tra frazioni opposte del capitale, sia in quello dello scontro fra le classi, si è ancora prodotto in questa prima fase della crisi. Ciononostante, le linee di demarcazione già esistenti fra classi e frazioni di classe si approfondiscono, mentre altre si definiscono in maniera appena più visibile. Vengono inoltre a galla i nodi irrisolti di tutto un ciclo d'accumulazione in via di esaurimento (cfr., più sopra, la questione nera negli USA, la questione tedesca in Europa, la questione contadina in India e Cina), rendendo più complesso e frastagliato il quadro d'insieme. Un approfondimento della crisi avrà luogo, anche se è difficile dire in quale forma e sotto quali impulsi. Dopo lo stand-by della mondializzazione intercorso tra la crisi del 2008 e quella del 2020, conviene prepararsi – non fosse che «intellettualmente» – ad una fase di frammentazione del ciclo mondiale del capitale, con l'apparizione di una o più cortine di ferro. Ciò non vuol dire che i blocchi e sotto-blocchi attualmente in gestazione diverranno da un giorno all'altro compartimenti stagni. La demondializzazione è un processo, e ogni processo di simile portata comporta accelerazioni, battute d'arresto, e arretramenti seguiti da nuove accelerazioni.

Un punto di cruciale importanza che è necessario rilevare, è quello della polarizzazione in corso fra zone socialmente e politicamente stabili, non a caso associate alla presenza di importanti capacità produttive, e zone instabili, teatro di tensioni sociali anche forti, ma prive o quasi di capacità di produzione significative – e dunque prive, nella stessa misura, di un proletariato industriale in loco. Poche eccezioni non bastano a contraddire questa constatazione. In effetti, si è ben visto che, da Beirut a Napoli passando per certe aree degli Stati Uniti particolarmente interessate dal movimento anti-razzista, poco importa il livello della violenza di piazza contestualmente raggiunto: una volta sfogati gli ardori su forze dell'ordine, negozi e arredo urbano, che fare? Dove andare? Se non c'è nient'altro con cui prendersela, si gira in tondo. La Sommossa con la S maiuscola – tema di predilezione di tutto un filone filosofico e letterario contemporaneo – si rivela allora nella sua costitutiva debolezza.

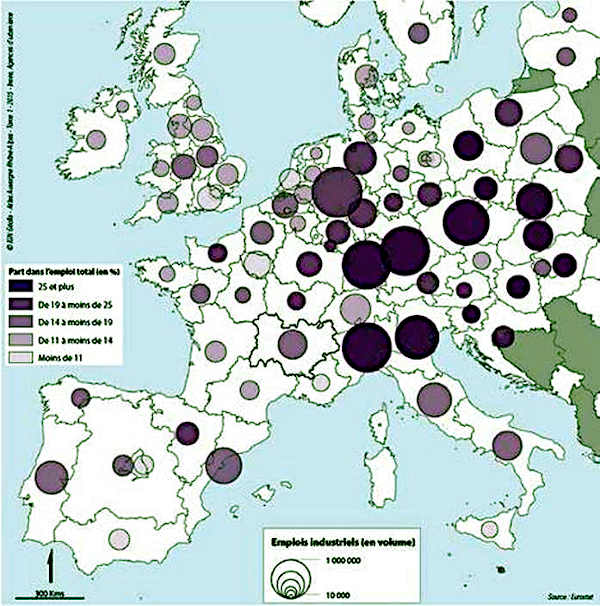

Per tenersi al Vecchio Continente, vale la pena citare un passo di Bordiga della fine degli anni 1950:

«Può azzardarsi uno schema della rivoluzione internazionale futura? La sua area centrale sarà quella che risponde con una potente ripresa di forze produttive alla rovina della seconda guerra mondiale, e soprattutto la Germania, compresa quella dell'est, la Polonia, la Cecoslovacchia. La insurrezione proletaria, che seguirà l'espropriazione ferocissima di tutti i possessori di capitale popolarizzato (cioè in seno alle “democrazie popolari” dell'epoca, ndr), dovrebbe avere il suo epicentro tra Berlino e il Reno e presto attrarre il nord dell'Italia e il nord-est della Francia.

«Una simile prospettiva non è accessibile ai minorati che non vogliono concedere un'ora di sopravvivenza a nessuno dei capitalismi, per loro tutti eguali e da giustiziare in fila, anche se invece di missili atomici impugnano siringhe a retrocarica.» (Quarant'anni di un'organica valutazione degli eventi di Russia nel drammatico svolgimento sociale e storico internazionale. 7 novembre 1917-57, «Il Programma Comunista», n. 21, 8-25 novembre 1957).

Più di sessant'anni dopo, è curioso osservare quanto poco – almeno sotto il profilo della distribuzione delle capacità produttive – sia cambiato il mondo. Aggiungiamo al prospetto bordighiano di settant'anni fa l'Ungheria, tiriamo una riga sopra Berlino (decaduta a Kindergarten della mondanità festaiola20) e la Germania dell'Est de-industrializzata rimpiazzandole con la cintura industriale che da Brema scende giù fino a Monaco di Baviera, attraversando la Vestfalia, la Renania-Palatinato e il Baden-Württemberg, e avremo tracciato la mappa del cuore industriale europeo e delle sue principali concentrazioni operaie (vedi sotto).

Figura 4: L'impiego industriale in Europa (in %, dati 2015)

Fonte: Eurostat, INSEE

Avremo altresì tracciato i contorni di una Großdeutschland che, pur priva di consistenza politica, esiste oggettivamente nell’estensione tentacolare dell'outsourcing tedesco verso est (paesi di Visegrad) e sud (Lombardo-Veneto). Osiamo porre l'annoso interrogativo: e se, nel precipitare degli eventi, essa pervenisse ad esistere politicamente? Soppesate le prevedibili conseguenze tanto positive che negative – tra cui la balcanizzazione dell'Italia, di cui abbiamo detto altrove21 – è legittimo pensare che un simile esito sarebbe peggiore di questa Europa?

Con buona pace delle visioni iper-soggettivistiche disconnesse da qualsiasi principio di realtà, nessuna concretizzazione della prospettiva comunista in Europa è possibile senza una rottura degli equilibri sociali all’interno del suo nucleo produttivo. Compagni e compagne a cui resta un po' di sale in zucca e un minimo di lucidità non avranno avuto difficoltà a seguirci fin qui. Ciò che è più difficile da ammettere – soprattutto per chi, come noi, proviene dall'internazionalismo proletario puro – e che invece bisogna avere il coraggio di ammettere – è che le condizioni di una tale rottura sono, in maniera consustanziale, quelle della rottura definitiva degli equilibri nazionali in Europa, e perfino del ritorno della guerra sul suo territorio. È il prezzo di un ritorno del rimosso il quale non è altro che la Storia, che – come sapeva Hegel – non è il luogo della gioia. Alla caduta del Muro, la sua pretesa «fine» fu celebrata ovunque, in Europa occidentale e centrale, proprio sulle note dell'Inno alla Gioia di Beethoven e Schiller (scritto – e non è un caso – quando l'unità tedesca era ancora di là da venire). Dopo la Marsigliese, cantata a squarciagola dai Gilets Jaunes sotto l'Arco di Trionfo, c'è da scommettere che il suo definitivo ritorno sarà accompagnato dalle note del Lied der Deutschen... o non sarà affatto. Come faceva? Ah, già…

«Deutschland, Deutschland, über alles,

über alles in der Welt,

Wenn es stets zu Schutz und Trutze,

brüderlich zusammenhält, von der Maas bis an die Memel,

von der Etsch bis an den Belt...»22.

Comments

Per instaurare la tirannia, le persone amanti della libertà devono prima essere demonizzate!

Quando mi sono reso conto che in questo paese, il semplice fatto di mettere in discussione un'informazione che trae la sua legittimità solo dall'essere etichettata come "parola ufficiale" e ripetuta più e più volte nei media, era sufficiente a renderti un cospiratore, ho pensato che la cosa migliore era diventarlo per sempre.

Allora e soprattutto, la crisi irremissibile del capitalismo è anche la crisi del logos, anche della soggettività!

Tradotto con www.DeepL.com/Translator (versione gratuita)

Ma come si fa a non rendersi conto del grande inganno, della menzogna, del teatro della pandemia che via via è stato allestito?

Ma non avete occhi per leggere le statistiche? Perfino quelle ufficiali dell'ISTAT e dell'Iss?

Non avete un minimo di senso critico o del ridicolo per rendervi conto della demenzialità delle normative che sono state emanate?