Tesi per il Comunismo

Francesco Barba

Proponendo queste tesi, dobbiamo al lettore alcuni chiarimenti preliminari.

1. L’obiettivo generale.

1. L’obiettivo generale.

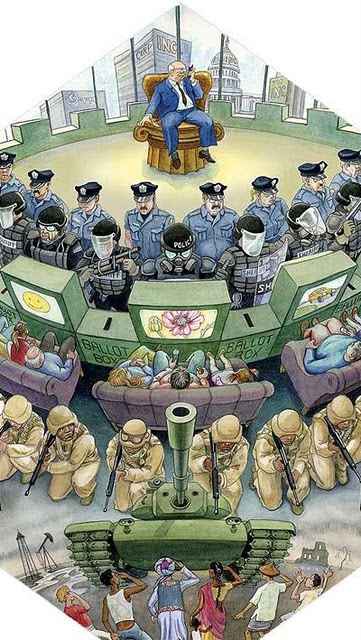

L’ obiettivo generale che ci proponiamo è quello di promuovere una critica organica alla stabilizzazione ed all’ egemonia del sistema capitalistico e degli imperialismi oggi diffusi nel mondo globalizzato.

Occorrendo un’ analisi seria e una ricerca reale intorno ai grandi problemi di strategia, cerchiamo noi stessi di proporre una piattaforma di discussione, aperta e problematica ma non eclettica, sulla quale confrontarsi proficuamente.

2. Storia e nuovi protagonisti.

I problemi di strategia non riguardano soltanto la realtà in atto in un Paese e in un certo momento storico. Essi sono il prodotto di un incontro tra presente e passato, tra l’ esperienza in atto e una teoria già storicamente elaborata, tra le organizzazioni politiche e l’ insieme della società. In un momento storico come l’ attuale, questo incontro è estremamente difficile. Ma non per questo il compito è meno pressante e vitale. Muovendo da una tradizione e da una lunga battaglia - quella della sinistra comunista italiana che si è incontrata, in momenti e contesti particolari, con il comunismo storico italiano, con il movimento sindacale confederale, con il cristianesimo sociale, con la sinistra socialista, con il femminismo, con gli ambientalisti e con i libertari radicali – noi cerchiamo di dare il nostro contributo mettendo a frutto la nostra esperienza (là dove c’è) coniugando storia, di cui non è giusto sbrigativamente sbarazzarsi, e una nuova realtà, che quella storia fortemente può contestare.

Questa piattaforma di discussione è rivolta, come si è detto, direttamente a protagonisti attuali interni all’ attuale organizzazione politica e contestualmente all’ esterno, verso ambienti, anche tra loro diversi ma non opposti, che concordano di impegnarsi seriamente in una riflessione e in un tentativo comune di analisi e iniziativa, ritrovando il senso di ciò che ci separa tutti dal reale avversario e di ciò che ci unisce verso un comune obiettivo.

3. Il confronto e i temi.

Proponiamo di sviluppare questo confronto promuovendo incontri pubblici; solleciteremo prese di posizione e scelte chiare di quanti già con noi generalmente concordano e l’ avvio di comuni iniziative con quanti convergono con noi su problemi significativi.

Vogliamo essere capace di egemonia e di azione, realizzando collegamenti con ambiti popolari, di lavoratori e di cittadini, in esperienze reali di lotte sociali e politiche, e consolidando i punti di convergenza e tutte le forme possibili di dibattito permanente e di unità d’ azione.

I terreni che si individuano sono quelli

- del lavoro (occupazione, questione salariale, precarietà, organizzazione del lavoro),

- dei consumi sociali e dei prezzi,

- della salute e della casa,

- della scuola (contestazione delle “riforme” sia nelle strutture organizzative che nelle strutture sociali dell’ istruzione, che nei contenuti),

- della critica organica alla stabilizzazione ed all’ egemonia del sistema capitalistico2 e degli imperialismi oggi diffusi nel mondo globalizzato.

Traccia teorico-pratica

Prima parte

§ 1. Costruire una strategia.

* Progresso sociale e civile compromesso dal sistema capitalistico di produzione. (tesi 1)

* Potere politico subalterno alle logiche del sistema. (tesi 2)

* Movimenti rivendicativi di lavoratori e di popolo. (tesi 3)

* Alternativa di direzione politica della società – rivoluzione. (tesi 4)

§ 2. Un’ottica internazionale.

* Sfruttamento e tragici problemi sociali e umani aggravati dalla globalizzazione neoliberista. (tesi 5 – 9)

§ 3. Processi reali possibili di comunismo.

* Momento rivoluzionario dato da:

2. nuove tensioni. (tesi 15)

3. capacità di recupero del sistema capitalistico. (tesi 16 – 19)

4. nuovi bisogni secondo il principio “da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni”(tesi 20 – 21):

b. temi del comunismo. (tesi 23)

c. conquista democratica della direzione politica della società tra cui l’analisi della relazione forze produttive/rapporti di produzione che comprende:

#nuovo rapporto tra produzione e consumo. (tesi 24)

* Avvio di processi strategici di conquiste sociali e politiche che siano espressione della maturità, nel tessuto sociale, del comunismo, nelle sue forme di nuova formazione economico-sociale. (tesi 25 – 26 – 27 - 28)

§ 4. Ipotesi strategiche.

* Ipotesi strategiche:

b) lotta per l’uguaglianza delle opportunità offerte a tutti gli individui.

c) lotta per la trasparenza gestionale delle rappresentanze politiche nella democrazia parlamentare. (tesi 29 – 31)

* Organizzazione politica (partito), blocco di forze sociali.

b. studenti.

c. gruppi sociali polverizzati. (tesi 41 – 43)

* Il problema dello Stato. (tesi 44 – 45)

* Le rappresentanze dei lavoratori e delle masse popolari (i poteri decentrati). (tesi 46 – 47)

* Il partito. (tesi 48 – 50)

Seconda parte

§ 5. La realtà italiana.

* Il capitalismo. (tesi 51 – 54)

* Il potere pubblico e forze politiche. (tesi 55)

* Schieramento anticapitalistico. (tesi 56)

§ 6. La piattaforma alternativa (linee generali).

* Uno schieramento e una politica direttamente contestativi del sistema capitalistico. (tesi 57 – 60)

* Sviluppo democratico. (tesi 61)

* Consumi sociali (casa, scuola,sanità, trasporti). (tesi 62 – 66)

* Rappresentanza politica e partito. (tesi 67)

Prima parte

§ 1. Costruire una strategia.

1. E’ diventato evidente che l’ espansione economica, in un quadro di produzione capitalistica, non costituisce in modo generalizzato la precondizione per il progresso sociale e civile, anzi in molte e diffuse realtà lo compromette.

I redditi, l’occupazione, il miglioramento delle condizioni di vita nei posti di lavoro e nelle città, l’istruzione e la cultura, il ruolo non subalterno delle donne, le rappresentanze democratiche, il welfare in generale e il cosiddetto benessere risultano, per ampi strati di popolazione, obiettivi lontani.

2. L’ attuale meccanismo economico-sociale si dimostra, al di là delle apparenze, compatto e dominato da leggi che appaiono oggettive e sempre meno controllabili.

La crescita di dimensione degli investimenti e la loro pianificazione, l’ integrazione di ambienti significativi della ricerca scientifica nell’ apparato capitalistico, l’integrazione internazionale del capitale, dei mercati e delle monete, le interdipendenze settoriali, il condizionamento sul consumo e sull’organizzazione civile hanno indebolito e reso subalterno il potere politico, con evidenti fenomeni di crisi delle istituzioni rappresentative e di disgregazione clientelare degli apparati politici.

3. Questi problemi di fondo della società suggeriscono aspetti strategici che vedano la tenace e capillare costruzione di movimenti rivendicativi di lavoratori e di popolo sui problemi più immediati, e non, movimenti che si contaminino reciprocamente con schieramenti politici progressisti e/o parti di essi, per far compiere un passo avanti alla coscienza “di sé e per sé” dei vari settori popolari e produttivi e del mercato del lavoro della società. Tutto ciò si impone benché si siano moltiplicati gli strumenti di integrazione ideologica e i condizionamenti prodotti dai modelli di consumo imposti dall’ attuale sistema produttivo, sociale e politico.

4. Per queste ragioni è storicamente importante porsi l’obiettivo di una evoluzione progressista e democratica degli equilibri politici e della prospettiva di un governo politico della società con caratteristiche progressiste e riunito attorno a un programma di crescenti riforme sociali e democratiche. La rivoluzione nella nostra epoca e nei paesi di capitalismo avanzato si dimostra un processo di dialettica politica, sociale ed economica, che supera lo schema classico della rottura rivoluzionaria.

§ 2. Un’ottica internazionale.

5. Le società di capitalismo avanzato sono percorse da crisi periodiche più o meno intense e complesse.

Le crisi nascono all’ interno dei meccanismi di sviluppo della formazione economico-sociale capitalistica. Questo sviluppo, finalizzato soprattutto all’ allargamento del profitto, alimenta zone crescenti di parassitismo e di spreco, emargina interi strati sociali pur accattivandosene altri, produce bisogni crescenti che spesso non riesce a soddisfare, con ciò moltiplicando i fenomeni di disgregazione della società e della vita civile e provocando tensioni, e a volte rivolte, controllate da apparati di manipolazione del consenso e/o di repressione aperta.

Le crisi, investendo di volta in volta i meccanismi portanti del sistema, fanno aspirare a un loro risolversi, principalmente, con un superamento radicale dei meccanismi stessi e a un loro rovesciamento da parte dell’ azione concreta di forze sociali e idee, capaci di operare un tale rovesciamento. Mancando queste idee e forze o essendo insufficienti, le crisi alimentano spirali di irrazionalità e di violenza con esiti imprevedibili.

6. In Asia, in Africa e in America Latina la penetrazione dei modi di produzione capitalistici non si è tradotta, anche se modificazioni sociali si sono verificate in forme quantitative diverse, in un graduale superamento dei tragici problemi di questi continenti, anche se in presenza, inoltre, di un recupero produttivista e industrialista, dentro il modello capitalistico e nell’ orbita della globalizzazione delle economie capitaliste.

7. Con la globalizzazione neoliberista abbiamo assistito a vari fenomeni:

b) un contemporaneo aumento anche degli investimenti speculativi, con instabilità economica e finanziaria e crisi finanziarie stesse,

c) una forte delocalizzazione delle attività produttive e di servizio per ridurre i costi del lavoro e i costi ambientali,

d) una liberalizzazione del mercato del lavoro con flessibilità degli orari, dell’ organizzazione del lavoro, dei salari, dell’ingresso e dell’uscita, con emarginazione dei sindacati e con forme contrattuali nuove,

e) un aumento della disuguaglianza tra i paesi ( nord/sud e tra regioni del mondo ) nonché nei singoli paesi,

f) la nascita di anticipazioni concrete di una nuova formazione economico-sociale, che faccia come il capitalismo ha fatto col feudalesimo “superandolo” nello sviluppo delle forze produttive e nei rapporti sociali di produzione, anticipazioni che sono anche pratiche sociali diffuse:

* consumo critico3;

* cooperative e terzo settore;

* impronta ecologica dei prodotti;

* democrazia partecipata4;

* reddito di cittadinanza;

* finanza etica;

* microcredito.

8. Lo sfruttamento dei paesi arretrati rimane vitale per gli imperialismi in quanto alimenta i meccanismi interni e internazionali di autoriproduzione del loro sistema economico, e in quanto segna la base produttiva dei paesi arretrati, disgregandone la struttura economica e condizionandone la struttura politica.

9. La liquidazione di questo meccanismo globale, del suo modello tecnologico produttivo e di civiltà, consentirebbe, nelle aree del mondo avanzate ed arretrate, una liberazione di forze produttive e un controllo dei fini delle economie locali tali da garantire un balzo sociale in avanti.

§ 3. Processi reali possibili di comunismo.

10. Spesso nelle società capitalistiche si assiste a un malessere acuto del corpo sociale; e la mancanza di strategia delle forze anticapitalistiche in campo lascia ancora aperto il problema della maturità di un processo rivoluzionario capace di coinvolgere la maggioranza della popolazione, di affrontare una lotta democratica con il potere politico e con l’egemonia dei ceti borghesi, e di affermare una nuova direzione della società.

11. Se finora un processo rivoluzionario non si è avviato né realizzato è perché il sistema capitalistico è stato in grado di offrire alla società una prospettiva di sviluppo sufficiente a riassorbire le rivendicazioni più rilevanti che le masse popolari esprimevano, di utilizzare al momento queste rivendicazioni come correttivo delle tendenze alla stagnazione, di utilizzare infine il proprio sviluppo come strumento di ulteriore condizionamento di quelle rivendicazioni.

12. Da parte sua il movimento dei lavoratori ha spesso centrato la propria lotta sulla sollecitazione di uno sviluppo più rapido e più esteso. La contraddizione fondamentale, da cui doveva nascere la crisi del capitalismo, era la contraddizione tra lo sviluppo delle forze produttive, così come il capitalismo le evocava, e i rapporti sociali di produzione ormai paralizzanti. Tale impostazione teoricamente deriva dall’analisi di Marx del Capitale che appunto considerava, tra l’ altro, che una radicale lotta al capitalismo, una contestazione del suo rapporto di produzione, sarebbe stato possibile solo nel momento in cui questo modo di produzione avesse compiuto, per intero, la propria parabola e creato le condizioni per un suo superamento.

13. L’importanza teorica e pratica della contraddizione citata (nella quale lo sviluppo non necessariamente deve coincidere con la crescita classica di merci, prodotti e consumi) impone di lavorare nel tessuto sociale per provocarla sul terreno economico-sociale dei rapporti sociali di produzione. Ostacolo a ciò, come alla più generale comprensione di questa realtà, è l’apparenza di un permanente dinamismo della produzione capitalistica per evitare che si verifichino rapporti sociali di produzione paralizzanti, è la capacità del sistema di produrre comunque redditi nel parcellizzato, disintegrato e precarizzato mercato del lavoro e di produrre nuovi beni e nuove tecnologie. Ma è appunto un’apparenza che deve essere demistificata e può esserlo in molti modi e sotto diversi aspetti.

14. In primo luogo da un punto di vista quantitativo. Un sistema di rapporti di produzione è storicamente inefficace non solo quando non è più capace di garantire alcuno sviluppo produttivo ma già quando rappresenta un ostacolo al pieno utilizzo delle potenzialità esistenti. Anche da questo punto di vista il sistema capitalistico, anche nelle sue cittadelle più avanzate, dimostra uno stato critico. La crescita degli usi improduttivi del reddito ( dall’industria bellica all’induzione di consumi socialmente inutili o dannosi ); l’incapacità di stimolare lo sviluppo dei settori arretrati della società locale e di quella internazionale; il carattere di spreco assunto dal “tempo libero”; il dislivello tra capacità e mansioni dequalificate di molte categorie di lavoratori: tutto ciò testimonia una crescente irrazionalità del sistema.

15. Per garantirsi comunque una dinamica di sviluppo, il sistema ha messo in atto una serie di processi sociali e politici ( conflitti bellici, interventi militari internazionali, usi vari di recessione, stagnazione e inflazione, la disgregazione individualistica del consumo e della vita civile, una struttura istituzionale corporativa e clientelare, una riscoperta dell’ideologia razzista, una moltiplicazione di privilegi ) che gli consentano di vivere ma si accumulano nuove tensioni anche esplosive.

16. Questo squilibrio tra sviluppo reale e sviluppo possibile è ancor più evidente sul piano qualitativo. E’ incontrovertibile che le società moderne, dove il livello di reddito e di conoscenze potrebbe permettere di soddisfare i bisogni primari con una frazione del lavoro disponibile, sono società dove il lavoro ripetitivo, parcellizzato e alienato, rappresenta invece la condanna della grande maggioranza degli uomini. Le società dove buona parte del reddito potrebbe soddisfare i bisogni che riflettano libere scelte, sono società dove la massima parte del consumo risponde invece a esigenze indotte dalla produzione e si svuota di ogni significato umano e civile. Società dove lo sviluppo dei mezzi di comunicazione e di conoscenza dovrebbe assicurare una unificazione del corpo sociale e una diffusione del potere, sono società che portano al limite massimo l’isolamento individuale, la concentrazione del potere, le barriere nazionali e razziste. Questo elenco di contraddizioni potrebbe moltiplicarsi. Solo la disabitudine, anch’essa prodotta dal sistema, a considerare complessivamente lo sviluppo sociale e il suo significato di lungo termine, nasconde il fatto che nella storia nessun sistema ad ora è apparso, quanto il capitalismo maturo, privo di un disegno razionale, un modello insensato, un’assurda dissipazione delle potenzialità che la storia ha prodotto.

17. Ma perché un sistema sia storicamente superabile occorre che la sua “irrazionalità” produca una dialettica sociale reale, una lotta delle classi lavoratrice e produttive capace di rovesciarlo. Ed è qui che affiorano, nel capitalismo maturo, le maggiori novità . Il sistema stesso manifesta delle crepe, alimenta spinte e bisogni che non è in grado di appagare né col suo sviluppo attuale né col suo sviluppo possibile. Spinte e bisogni che, per il fatto di non essere tradizionali, non per questo sono meno “materiali”.

18. Per svilupparsi, il sistema ha bisogno, per esempio, di un livello crescente di qualificazione e di conoscenze che non riesce a utilizzare; ha bisogno di una crescita di conoscenze scientifiche: e, per quanto la ricerca sia orientata ai fini del sistema, continuamente produce possibilità alternative e apre vie che continuamente deve abbandonare. Per svilupparsi il sistema ha bisogno di un crescente dinamismo sociale, di sovvertire istituti o abitudini tradizionali, di risvegliare e deludere, in pari tempo, nuovi bisogni di partecipazione sociale, nuovi rapporti tra gli individui, tra i sessi, tra le generazioni. Per svilupparsi, il sistema produce un assetto della vita civile che acutizza, in forme nuove, antichi problemi:la salute, aggredita da malattie anche di origine sociale; la vecchiaia, una parte sempre maggiore della vita ai margini della società; i problemi dei giovani e quelli delle donne, fasce crescenti di popolazione che possono sfuggire o no , a seconda del momento storico, ai meccanismi di subordinazione tradizionale e non ( ad esempio la precarietà delle condizioni di vita ) ma che comunque non trovano spazio di espressione e di potere.

19. Anche da questo punto di vista gli esempi potrebbero moltiplicarsi. Ma l’ essenziale è questo, anche se forte è l’aspetto emotivo indotto dal sistema: l’irrazionalità del sistema si esprime non solo rispetto ad una “scala di valori” intellettualmente elaborata, o ad una metastorica “natura umana” sacrificata, ma rispetto a bisogni e interessi, socialmente e materialmente definiti, che il sistema ha prodotto e continuamente sollecita.

20. Ciò che più conta, questa irrazionalità appare sempre più legata all’essenza stessa dei rapporti capitalistici di produzione, e precisamente e direttamente contro questi rapporti urta la possibile soddisfazione dei bisogni già esistenti e di quelli nuovi indotti e di quelli nuovi prodotti dalle rivendicazioni sociali e di classe. I temi in cui Marx, oltre un secolo fa, vedeva l’essenza del comunismo si collocano in primo piano nelle contraddizioni reali dello sviluppo sociale e possono rientrare nell’orizzonte delle soluzioni storicamente possibili.

21. Il superamento della divisione capitalistica del lavoro e del suo carattere alienato può diventare bisogno reale di una massa crescente di lavoratori: non solo quelli condannati alle mansioni più insopportabili e ripetitive, ma anche di quelli ai quali è richiesta una elevata capacità di intervento ma non trovano nel lavoro alcuna soddisfacente espressione di sé. I bisogni di una città abitabile, di partecipazione sociale, di salute possono diventare critica implicita del modello individualistico di vita civile, del carattere produttivistico della struttura economica, della mancanza di una programmazione collettiva dello sviluppo ( che come si è detto, non necessariamente deve coincidere con la crescita classica di merci, prodotti e consumi). Un modello di consumo diverso dall’ attuale moltiplicazione senza senso di beni illusori, o della spossante rincorsa di falsi bisogni che lo sviluppo stesso produce, è concepibile con una modificazione della natura stessa del lavoro, una moltiplicazione delle attività libere, un superamento del carattere individualistico della organizzazione sociale. La critica contro l’ arroganza e la concentrazione del potere investe necessariamente le loro radici economiche, il tipo di organizzazione della produzione e della società, la rappresentanza democratica, la separazione tra politico e sociale. La lotta contro le disuguaglianze sociali –non solo economiche ma di cultura per garantire a tutti una reale possibilità di espressione- si collega direttamente al principio: da ciascuno secondo le sue capacità, a ciascuno secondo i suoi bisogni.

22. Per converso, è evidente che lo sviluppo della cultura e delle comunicazioni di massa consentirebbe di valorizzare, in una nuova struttura sociale, grandi risorse di iniziativa e di libera attività. E’ evidente, nei paesi avanzati, quali possibilità di ridurre al minimo le mansioni e le attività più strumentali e ripetitive già offrirebbero l’ automazione e l’informatica; quali sono le potenzialità di una ricerca scientifica liberata dalle pastoie del profitto e sostenuta dalla ricchezza sociale; quali effetti sulla produzione materiale, e in generale sul livello di civiltà, potrebbe avere un modello di consumo non alienato che alimenti le capacità individuali e collettive.

23. Tutto ciò significa che il comunismo, nella sua nuova espressione processuale, storica e democratica, sia teorica che pratica, diventa un possibile programma politico. La classe lavoratrice e la sua rappresentanza politica/partitica possono condurre una lotta presentandosi e avanzando come forza egemone, portatrice di un nuovo rapporto di produzione e di un nuovo modello di organizzazione sociale. In questo senso profondo la rivoluzione può di nuovo essere, com’è per Marx, fatto “sociale” prima che “politico”: la conquista democratica della direzione politica della società diventa fino in fondo mezzo per l’affermazione di una nuova egemonia sociale. In questo modo nuovo di fare la rivoluzione , sta anche il valore di oltre cent’anni di storia del movimento operaio e di un secolo di lotte sociali e politiche. Qui sta l’asse di una nuova strategia della rivoluzione in occidente.

24. Al fondo di questo processo rivoluzionario vi è non solo l’attuale sviluppo delle forze produttive ma la relazione dialettica tra il nuovo livello così raggiunto dalle forze produttive e i rapporti sociali capitalistici di produzione. L’analisi di questa relazione è il compito nuovo che il marxismo non ha finora seriamente affrontato, lasciando un vuoto teorico che la descrittiva sociologica e l’invenzione politica non bastano a colmare. Schematicamente, i principali ma non unici aspetti costitutivi sembrano essere:

b) Un nuovo rapporto tra produzione e consumo. Oggi, nelle società capitalistiche avanzate, una parte determinante del consumo risponde a bisogni che il sistema sociale artificialmente induce, oppure si presenta come consumo sganciato da qualsiasi bisogno e rivolto solo a sostenere artificiosamente la domanda. Viene così a mancare la base stessa della razionalità economica capitalistica, che si è sempre definita come il modo più efficiente di distribuire le risorse rispetto ad un fine predeterminato. Diventa allora decisivo stabilire quali meccanismi regolano la formazione dei bisogni e stabilire su quali parametri non puramente quantitativi giudicare lo sviluppo. Diventa decisiva la formazione di stimoli efficaci ma non artificiosi per utilizzare tutte le potenzialità esistenti. E diventa possibile rivolgere il lavoro sociale alla soddisfazione di superiori bisogni umani, non necessariamente attraverso la produzione di beni materiali e servizi e il loro scambio sul mercato. Il sistema capitalistico, estraneo storicamente a questi problemi e queste possibilità, affronta il nuovo rapporto consumo-produzione con una moltiplicazione senza senso dei beni rivolti alla soddisfazione di bisogni materiali dati, o inducendo consumi di puro spreco, o moltiplicando la spesa degli apparati parassitari.

25. Se il livello delle contraddizioni specifiche del capitalismo e, a secondo della fase storica, il livello di maturità del comunismo come processo rivoluzionario non sono indotti da un generico sviluppo delle forze produttive ma dalla loro specifica relazione dialettica con i rapporti sociali ( che già Marx aveva genialmente previsto e cominciato ad analizzare), ne derivano due conseguenze fondamentali, presupposto di ogni ricerca strategica sulla rivoluzione.

26. La prima conseguenza è che per maturità del comunismo si intende la formazione processuale di una alternativa rivoluzionaria, e poi la costruzione di una nuova società, che si muove da una critica radicale e concreta di tutte le manifestazioni della società presente: del suo modo di produrre, di consumare, di pensare, di vivere. Non è frutto della spontaneità di una classe, il proletariato di oggi, di salariati (e precari) di tutti i settori produttivi (materiali e immateriali), ma di un’attività cosciente ed organizzata attraverso cui questa classe nega quella parte di sé, teorica e pratica, conservatrice e perpetuatrice dell’ordine antico. Il comunismo, come Marx aveva visto, in ultima analisi e come pratica rivoluzionaria nella società presente, si prospetta non come una nuova economia politica, ma la fine dell’ economia politica; non come lo Stato giusto, ma la fine dello Stato; non come una gerarchia che riflette i diversi valori naturali, ma come la fine della gerarchia e il pieno sviluppo di tutti; non come la riduzione del lavoro, ma come la fine del lavoro in quanto attività estranea all’uomo.

27. La seconda conseguenza è che la maturità del comunismo non vuol dire affatto sua ineluttabilità. Innanzitutto, questa maturità contrassegna una fase storica, non una crisi emergente e determinata : e poi a livello mondiale, i processi da cui nasce sono processi di lungo periodo continuamente frenati e neutralizzati da varie controtendenze. Per passare dall’individuazione di questi processi all’individuazione di una crisi rivoluzionaria reale è necessario introdurre nel quadro elementi specifici della situazione internazionale e di quella di ciascun paese. Quel che più conta, uno sviluppo capitalistico globale più che mai distorto, repressivo e organizzatore del consenso non solo è astrattamente sempre possibile ma si alimenta oggi concretamente con precisi meccanismi economici, sociali, politici ed anche militari. Discriminante fondamentale all’interno del marxismo è quella che afferma una concezione dialettica della storia che non esclude mai a priori il regresso e la catastrofe. Oggi, lo sviluppo del capitalismo avanzato rende tale discriminante ancora più importante.

28. Esistono realtà, tendenze, forze potentissime che spingono nella direzione di una degenerazione della civiltà umana e del suo ambiente naturale mondiale, di una utilizzazione aberrante e autodistruttiva del potere nuovo fatto di tecnologie varie di cui il progresso fornisce l’uomo. La maturità del comunismo può essere solo un volto, quello positivo, di una gigantesca contraddizione storica, di cui l’ altro volto è la catastrofe. Una catastrofe di cui le guerre diffuse ci offrono l’ immagine più semplice e terrificante, ma non la sola.

§ 4. Ipotesi strategiche.

29. Da questa analisi discendono alcune ipotesi strategiche, gli elementi di una linea generale su cui fondare l’azione rivoluzionaria nelle società di capitalismo avanzato, in rapporto al possibile, difficile e complesso, non storicamente tradizionale, livello raggiunto dalla lotta di classe internazionale nel nostro tempo.

30. Principio ispiratore del programma rivoluzionario, prospettiva entro cui ogni singola lotta si colloca, terreno sul quale si costruisce un blocco di forze politiche e sociali rivoluzionarie, è la soppressione dei rapporti di produzione capitalistici e la costruzione, come processo graduale ma con inizio immediato, di elementi di comunismo. Il comunismo è il programma concreto in nome del quale la classe lavoratrice e produttiva ( il proletariato di oggi )5 lotta e rivendica la direzione e il governo del Paese. Ciò significa:

2) Una lotta per l’uguaglianza delle opportunità offerte a tutti gli individui: redditi con livello di benessere medio-alto relativo al potere d’acquisto; progressivo ridimensionamento del sistema di gerarchie a tutti i livelli della società; liquidazione dei modelli individualistici di consumo. Ciò non significa livellamento ma il suo contrario: sostituire una gerarchia di reddito e di potere sempre più arbitraria, impersonale e prevaricante, con una differenziazione fra gli individui che nasca dalla eguaglianza di condizioni sociali a ciascuno offerta per la libera espressione di sé.

3) Una lotta per la trasparenza gestionale delle rappresentanze politiche nella democrazia parlamentare. Ciò non significa limitazione della libertà politica e della partecipazione delle masse popolari al governo e alla direzione politica, ma il suo contrario: lotta contro il carattere astratto delle libertà di stampo storico borghese, contro la delega come essenza del potere politico, contro la separazione tra Stato e società, tra pubblico e privato.

31. Questi obiettivi generali possono procedere solo in reciprocointreccio: senza il superamento del carattere diviso e estraniato del lavoro non può esplicitarsi compiutamente e liberamente la funzione del salario e il suo superamento come tale; non è possibile la gestione sociale della struttura produttiva se questa struttura già nasce con carattere gerarchico e senza una eguaglianza culturale e sociale tra gli individui, non è pensabile una moltiplicazione delle libere attività umane che avvenga nell’ambito chiuso delle produzioni di beni, senza essere indotta da una espansione di tutta la sfera della vita sociale. Il comunismo è un processo complessivo e consapevole.

32. Questa impostazione della lotta condotta dal blocco sociale formatosi con e attorno al lavoro salariato non significa affatto fondazione del comunismo in un sol colpo, senza “transizione”. Significa introduzione di “elementi di comunismo” all’interno di una società capitalistica che puntino al rovesciamento dell’attuale realizzazione storica del potere statale e della proprietà borghese (come nella strategia leninista) e che possono e debbono rendere esplicita, chiara e concreta la prospettiva di un superamento reale dei rapporti capitalistici di produzione e animare di tale prospettiva tutto il ventaglio delle lotte già all’interno della società capitalistica.

33. Si tratta di lavorare, come forza politica e blocco sociale, per costruire le condizioni perché la prospettiva comunista si traduca in concreti obiettivi di lotta, nasca da un movimento reale nei settori-chiave della società, cessi di ridursi a puro discorso di propaganda e pura consapevolezza ideologica. Si può porre cioè in modo nuovo il problema degli obiettivi intermedi: il loro valore non è più solo riduttivo, strumentale e di rottura ma è anche un valore prefigurante, di progressivo chiarimento, di una prospettiva politica e organizzativa per la gestione di una società diversa. Inoltre, gli obiettivi intermedi, con la loro specificità di contenuti, possono impedire un assorbimento riformistico e diventare strumenti permanenti di costruzione di una forza alternativa.

34. Si può così stabilire un rapporto nuovo tra movimenti di lotta e loro rappresentanza politica. Nel capitalismo avanzato infatti, scompaiono eventuali differenze tra lotta economica e lotta politica, cui aveva corrisposto la distinzione tra sindacato e partito. Di conseguenza, un nuovo rapporto si impone tra un movimento di massa, unitario e autonomo, che progressivamente scopre la dimensione politica della propria lotta immediata, e le vie del suo collegamento con altri settori; si afferma così una organizzazione politica intesa non più come coscienza esterna ma come sintesi continua tra il movimento in lotta e il patrimonio di teoria e organizzazione della classe lavoratrice e produttiva, correttivo alla disgregazione corporativa e garanzia di unificazione strategica.

35. Questa sintesi assume forme organizzative che stabilizzano e sviluppano i livelli di coscienza politica delle masse lavoratrici (“stabili” e precarie) nel vivo di uno specifico scontro sociale. Una crescita su queste basi del movimento di massa è indispensabile per determinare delle crisi reali nella società e contemporaneamente aggregare un blocco di forze in grado di rovesciare il potere capitalistico e di gestire un programma di transizione al comunismo. Il problema è di impedire che un eventuale e possibile riflusso riconduca al punto di partenza, garantendo ogni volta un salto in avanti nel livello di autorganizzazione e di coscienza della classe.

36. Ma per l’ambiguità di tutte le forze sociali nella loro immediatezza, per la frammentazione del blocco di classe che il sistema continuamente produce, questa crescita esige la presenza, nel movimento e fuori di esso, di una forza politica: cioè di una teoria e di una organizzazione, prodotto di tutta la storia della classe, perfino nella sua dimensione mondiale, memoria storica popolare, strumento di coordinamento delle loro lotte. Questo strumento di sintesi continua, senza il quale la spinta anticapitalistica può risultare subalterna, è il partito. La rivoluzione in un paese di capitalismo avanzato non richiede un minimo di organizzazione ma un massimo di organizzazione, non una minore mediazione della coscienza ma una maggiore mediazione della coscienza, su tutta l’area della società e in rapporto diretto con il blocco sociale e di classe.

37. La crescita di lotte antagoniste al sistema, nella misura in cuistrappa risultati, modifica i rapporti di forza e tende a far precipitare una crisi economica e politica. Questa crisi è necessariamente violenta, anche se non assume la forma della guerra civile, per la forza stessa del movimento. Il precipitare dello scontro economico e politico incrina la normalità istituzionale. Ciò non significa che la rivoluzione, e lo Stato che ne esce, neghino il suffragio universale, ma significa che il suffragio universale è espressione della nuova realtà ed è quindi assunto in un sistema di democrazia non più delegata e non più formale. Anche il Parlamento pluripartitico diventa un momento alto in cui il movimento si esprime, arricchito nella sua rappresentanza classica dalla crescita di nuove forme di organizzazione politica alternativa.

38. Perché questo processo risulti vincente e questo “salto” si compia, è necessario che ad esso si giunga con una lunga serie di lotte, con un lungo lavoro di costruzione di linea, di un sistema di forze, di un programma. Solo una crescita progressiva del movimento di classe e delle sue alleanze può infatti permettere: a) di promuovere l’unità del nuovo proletariato nella sua condizione di lavoratori salariati (“stabili” e precari), che nella sua immediatezza si presenta sempre più differenziato; b) di suscitare intorno a questo proletariato lo schieramento degli altri strati sociali potenzialmente rivoluzionari ma catturati dagli strumenti integratori del sistema e da possibili interessi corporativi; c) di costruire in concreto una proposta programmatica alternativa, di cui però solo la lotta progressivamente produce i dato oggettivi necessari (bisogni, capacità, organizzazione).

39. Per definire un programma alternativo nuovo, si è parlato nei decenni precedenti di “modello di sviluppo” e di “programma di transizione al socialismo”:

2) La formula del “programma di transizione al socialismo” contiene l’idea della conquista del potere statale da parte di una forza espressione politica della classe lavorativa e produttiva che ha di fronte grandi problemi di completamento della rivoluzione borghese, che preliminarmente si propone di affrontarli per poi procedere realmente a una trasformazione radicale della società. Questo secondo concetto accredita l’ipotesi di una posizione gradualista e riformista, o di manovra, per giungere a un governo e un programma di trasformazione socialista che metta mano nei meccanismi fondamentali di regolazione dello sviluppo.

3) A completamento dei due precedenti concetti teorici e pratici, si può parlare di un’altra azione da avviare: via via che il movimento di lotta anticapitalistica produce una crisi nella società e determina le condizioni oggettive di uno sviluppo diverso, la forza politica rivoluzionaria devono sintetizzare queste condizioni e offrire a questa crisi un’alternativa programmatica, fondata sul presupposto esplicito della trasformazione globale del sistema anche proprietario e istituzionale e della realizzazione graduale, ma immediatamente impostata, di un diverso ordine sociale: un programma della costruzione del comunismo, la precisazione di ciò che esso significa nella situazione data, in un certo paese, in una certa fase, ad un dato livello delle forze produttive e dei rapporti di forza interni e internazionali. La funzione di un tale programma è evidente: illumina la prospettiva alle lotte, dimostra la loro coerenza e il realismo dei loro obiettivi al di fuori del sistema dato, alimenta tra le masse e a livello delle forze politiche le convinzioni necessarie.

40. Centro motore e forza dirigente del blocco storico rivoluzionario attorno a una prospettiva comunista è la classe lavoratrice salariata (“stabile” e precaria) e produttiva6 che rappresenta nella società moderna la maggioranza dei produttori di “plusvalore” e la maggioranza dei soggetti umani oggetti di “alienazione”, secondo i significati marxiani dei termini; essa non è, in un sistema capitalistico avanzato, una realtà sociologicamente definibile con precisione: non può più essere identificata con i tradizionali operai di fabbrica, per il fatto che i confini della forza lavoro salariata si sono enormemente allargati. In una società capitalistica avanzata, come aveva visto Marx, il nuovo proletariato si costituisce come classe soprattutto attraverso il suo rapporto con il rovesciamento del sistema. E’ forza lavoro salariata la quale, per la sua fisionomia sociale, il suo livello di lotta, il suo grado di organizzazione, si erge contro i rapporti capitalistici di produzione. Il modo fondamentale della costruzione di un’alternativa in occidente sta anche così nelle alleanze tra nuovo proletariato e altri strati sociali e nella costituzione e nella unificazione del proletariato come classe attraverso la politicizzazione della sua lotta economica e la socializzazione della sua lotta politica.

41. Sono presenti nella società di capitalismo maturo due strati sociali che non si possono compiutamente definire come proletari ma che sono decisivi per la rivoluzione: gli intellettuali e i tecnici con funzioni di direzione e di ricerca ed inoltre gli oppressi della società (donne, immigrati, disoccupati,ecc.). Il rapporto del proletariato con questi strati sociali deve andare oltre quello tradizionale della semplice alleanza. Una convergenza con questi strati e tra di essi è possibile solo al livello più alto della lotta: soprattutto portando fino in fondo la sua critica radicale al sistema nella prospettiva del comunismo, la classe lavoratrice scopre gli aspetti progressivi di questi strati e può incontrare le loro esigenze profonde poiché questi strati rappresentano un prodotto specifico dello sviluppo capitalistico, e portano avanti in modo proprio valori e bisogni essenziali al processo rivoluzionario. Soprattutto una critica della scienza e dei ruoli sociali condotta da chi produce scienza e professioni medio-alte consente al proletariato di andare oltre un puro rifiuto della tecnologia e dell’organizzazione capitalistica; analogamente le minoranze escluse (come, a livello mondiale, le società pre-borghesi e gli strati contadini) possono essere dirette apportatrici di bisogni e di valori (eguaglianza, comunità, critica del produttivismo) essenziali alla prospettiva comunista. Appare chiaro in questo quadro, il ruolo degli studenti, proprio in quanto partecipano di entrambi questi aspetti della società capitalistica: forza lavoro intellettuale in formazione e declassati esclusi dalla vita produttiva, congelati spesso in un avvilente limbo e vittime principali, come giovani, della disgregazione del corpo sociale.

42. A fianco del proletariato e di questi strati sfruttati assume un peso qualitativamente crescente una serie di gruppi sociali polverizzati e subalterni, in vario modo partecipi della struttura di potere capitalistica e consumatori di plusvalore (una proliferazione di lavoratori dell’intermediazione, ecc.). Per la loro fisionomia, la loro disgregazione, molto difficilmente questi strati sono mobilitabili, ma è comunque di grande importanza un loro coinvolgimento nella lotta di classe dei lavoratori salariati, lotta che, con i suoi risultati economici e politici, tolga spazio ai meccanismi integratori del sistema, ne evidenzi a livello di coscienza “in sé e per sé” il disagio e proponga una direzione precisa al loro orientamento oscillante.

43. Il livello teorico e pratico delle forze politiche (i partiti) si presenta in una società di capitalismo avanzato, complesso. La trasformazione burocratica-corporativa del potere statale ha investito anche le organizzazioni politiche, decadute a sistemi di clientela, apparati di potere, strumenti di compromesso. Mettere in crisi l’apparato dell’egemonia politico-ideologica del sistema è un obiettivo essenziale sia per porre a nudo il contenuto arbitrario e violento del dominio di classe, sia per favorire la maturazione di importanti strati sociali.

44. La conquista della direzione poltica dello Stato da parte di un blocco di forze già costruito su di una prospettiva comunista può consentire di esercitare il potere in modo profondamente democratico, con una attiva e piena partecipazione delle masse. Può consentire non solo di rispettare pienamente la libertà di espressione, di pensiero, di organizzazione, ma di dare a queste libertà nuove basi materiali e nuovi presupposti sociali, liquidando il carattere formale e astratto che esse assumono nella società borghese. L’esercizio reale di queste libertà e la partecipazione delle masse popolari alla direzione politica al più alto livello non sono di ostacolo al processo rivoluzionario, ma sono anzi la condizione indispensabile perché la rivoluzione possa procedere specialmente in una società complessa. Lo Stato rivoluzionario può e deve essere dall’inizio, nei paesi avanzati, veramente uno Stato “sui generis”, di tipo nuovo, cioè uno Stato che dal primo momento comincia a mettersi in discussione come potere separato.

45. Ciò non vuol dire considerare separato il principio marxista-leninista della “dittatura del proletariato”. Fino a quando la società comunista non è costruita e una gestione diretta da parte delle masse non è possibile, gli elementi di “centralizzazione” e di “delega” devono progressivamente deperire anche se continuano a prevalere nella costruzione politica. Fino a quando le differenze tra le classi permangono, è costante la tendenza dei gruppi sociali privilegiati a utilizzare il loro privilegio per impadronirsi degli strumenti del potere, sicché il processo rivoluzionario può procedere fino in fondo solo se questa tendenza è sconfitta, solo se il potere politico resta nelle mani di coloro il cui interesse materiale è la soppressione dello sfruttamento fino in fondo. Per ciò la costituzione politica di questo Stato non può essere una costituzione neutra, al di sopra delle classi. La “eguaglianza” politica delle costituzioni borghesi (fondata sulla astrazione del cittadino e del suo diritto al voto) è solo la sanzione della disuguaglianza reale (politica ed economica). Un nuovo Stato transitorio non può non avere una costituzione “ineguale”, nel senso di dare, al potere politico, una struttura che garantisca “la direzione di coloro che storicamente non hanno tutti i titoli per dirigere”.

46. L’esperienza storica dimostra che questa disuguaglianza tende però a rivolgersi contro se stessa, trasformandosi nel dominio di una élite che governa in nome del proletariato. La risposta a questo problema decisivo per la società di transizione può venire solo dalla soluzione corretta di altre due questioni: la questione dei poteri decentrati (di fabbrica, di scuola, di quartiere, e in tutte le articolazioni decisive della società) e la questione del partito.

47. Come la maturità del comunismo conferisce al movimento di massa carattere direttamente anticapitalistico e gli consente di assumere forme autonome e unitarie di organizzazione e di direzione , così una rottura rivoluzionaria operata a questo livello e con questi strumenti può dare origine a uno Stato di tipo realmente nuovo e porre quello storico, attuale, “in via di estinzione”. Come Lenin pensava la struttura portante di uno Stato di classe sono i poteri decentrati di base, come forma specifica della società di transizione e superamento, non complemento, dello Stato parlamentare inteso come espressione della classe borghese. Fondare il potere statale sui poteri decentrati (di fabbrica, di scuola, di quartiere, e in tutte le articolazioni decisive della società) significa: organizzare il potere e il suffragio in relazione ai suoi contenuti concreti; togliere alla “delega”, che ancora sussiste come in ogni forma di Stato, il suo carattere astratto e generico; rendere questa delega realmente revocabile e assicurare con ciò l’ esercizio permanente del potere da parte delle masse; appoggiare il potere e il suffragio a una struttura che assicura un peso decisivo ai gruppi sociali, del blocco sociale che dirige politicamente la società, più numerosi e più attivi, senza sopprimere la libertà e negare l’ uguaglianza politica di base.

48. Anche in una società di transizione, che è per definizione, una società dove la gestione sociale della produzione non è ancora possibile e dove i rapporti tra gli uomini sono ancora caratterizzati dallo scambio, i poteri decentrati (i consigli?) non possono essere organi di autogestione delle singole attività produttive. La produzione deve essere coordinata secondo un piano e il comportamento degli individui e dei gruppi condizionato da elementi ancora in parte coercitivi. La struttura consiliare è perciò complementare alla presenza al suo esterno e al suo interno di una forza soggettiva unificante, cioè del partito, rappresentante del blocco sociale, espressione della classe lavoratrice e produttrice egemone. Nella dialettica tra queste due istanze –il consiglio come espressione immediata del gruppo sociale ed ostacolo alla degenerazione del partito e all’ autoconservazione dello Stato, e il partito come espressione della coscienza rivoluzionaria e ostacolo al ripiegamento corporativo delle masse e dei consigli– sta la garanzia del funzionamento del sistema.

49. Come nella sua lotta per il potere, così nella fase di transizione, il partito rivoluzionario conserva una quadruplice caratteristica: a) partito di militanti, cioè partito nel quale vita politica e vita sociale, privato e pubblico, tendono a saldarsi, trasformando gli uomini come premessa e conseguenza della loro azione politica e della loro attività sociale; b) partito della classe, non solo perché suo punto di riferimento costante sono gli interessi della classe lavoratrice e produttiva, ma in quanto assicura assolutamente la direzione del proletariato sulla propria prassi politica; c) partito di massa, non solo perché numeroso e legato alle masse, ma perché opera là dove le masse popolari concretamente lavorano e si organizzano e le orienta in una lotta concreta di trasformazione della realtà; d) partito unitario, non perché conformista e posto al di sopra della ricchezza e dell’autonoma responsabilità del suo stesso corpo militante, ma perché formazione storica con un fine comune e luogo di unificazione della classe.

50. L’insieme di regole e di istituzioni che assicurano ad un partito questi caratteri, e quindi la sua struttura organizzativa, non può essere definito in astratto, perché situazioni diverse richiedono istituzioni diverse e una stessa struttura assume significati diversi in diverse situazioni. Dato permanente e irrinunciabile è che la garanzia del carattere democratico del partito sta innanzitutto fuori di esso, cioè nel suo rapporto con le masse popolari, e che a questo rapporto devono essere subordinate tutte le sue norme interne. In questo senso l’insieme di regole in cui si è espresso durante la III Internazionale, il centralismo democratico, non solo è storicamente superato ma è una delle cause di fondo della crisi che stanno vivendo i partiti comunisti.

Seconda parte

§ 5. Aspetti della realtà italiana.

51. Le crisi che scuotono il mondo capitalistico assumono in Italia forme evidenti e acute. Tutti gli equilibri economici, sociali e politici sono investiti e una loro composizione non è impossibile ma i danni sono evidenti in tutta la società. I problemi nuovi, e non, sono quelli tipici di una economia matura: quello della produttività, della più agguerrita competizione internazionale sia nel mercato delle merci sia sul terreno monetario e dei capitali, della pianificazione degli investimenti, delle infrastrutture, delle tensioni salariali.

52. Evidente è l’incapacità e l’inefficienza del capitalismo nazionale a governare il proprio sviluppo per il peso assunto dai centri di poteri e dagli automatismi economici internazionali, con la subordinazione nella ricerca scientifica e tecnologica, la dipendenza dalla divisione internazionale del lavoro, l’integrazione dei grandi gruppi monopolistici, la circolazione dei capitali, le tensioni del sistema monetario, il rafforzamento delle strutture sovranazionali. Questo condizionamento pesa su tutte le fondamentali scelte produttive, ed è tanto forte che lo stato nazionale opera ormai con relativa efficacia solo come organo di compensazione e di redistribuzione di quote marginali di reddito, senza potersi proporre a livello di sistema un modello di sviluppo “più razionale” (sia pure di una “razionalità capitalistica”).

53. Antiche arretratezze della società italiana (mezzogiorno, agricoltura, stato centralizzato, ipertrofia burocratica) si sono aggravate e hanno rappresentato e rappresentano un costo crescente per il sistema: l’intreccio di rendita e profitto, il peso dei grandi gruppi, la carenza del sistema di “relazioni industriali”, le forti differenziazioni di reddito, il privilegio e la estensione dei nuovi ceti medi hanno fatto maturare le contraddizioni tipiche del capitalismo avanzato, cui si aggiungono la congestione urbana, un nuovo parassitismo, le spinte corporative, la riduzione della popolazione attiva, la crisi della scuola e l’arretratezza dei servizi sociali.

54. Queste difficoltà strutturali hanno generato una crisi degli schieramenti politici e sociali. Si sono aperti due processi paralleli e interdipendenti: una crisi delle istituzioni, delle forze politiche espressione del blocco sociale borghese rispetto alle stesse necessità di sviluppo del sistema; la formazione di uno schieramento, tutto in divenire, consapevolmente anticapitalistico.

55. Gli aspetti più evidenti dei processi indicati sono:

b)il processo di disgregazione delle forze politiche. L’assorbimento dei partiti di governo nella struttura di potere del sistema, la mistificazione della loro autonomia ideologica, la formazione di un esteso apparato clientelare, che doveva garantire al sistema un meccanismo politico ad esso omogeneo e funzionale, si è praticamente tradotto in una struttura ipertrofica, dominata da interessi corporativi, condizionata dagli stessi strumenti su cui fonda il suo potere, così divisa al suo interno ma così solidale nel difendere il proprio privilegio da non sapere né potere governare.

§ 6. La piattaforma alternativa (linee generali).

57. Il fatto che il capitalismo italiano si dibatta in una crisi strutturale ed eserciti comunque una qualche egemonia sul corpo sociale, significa che una politica rivoluzionaria deve porsi la questione delle sue possibilità si successo. L’idea, che le forze moderate hanno fatto e fanno pesare sui movimenti e/o le forze politiche-sociali antagoniste e radicali, è appunto quella della mancanza di una alternativa. Si tratta di stabilire se questa idea ha un fondamento: se esistono le condizioni per costruire nel corso delle crisi uno schieramento e una politica direttamente contestativi del sistema capitalistico; se una strategia generale ispirata a una prospettiva comunista può trovare un reale seguito di massa nelle varie condizioni storiche dell’Italia; e su quali piattaforme specifiche può fondarsi.

58. La risposta va di nuovo cercata nell’ analisi di un movimento di lotta, delle sue radici e delle sue potenzialità, e nella riflessione sul suo valore fondamentale: non solo il mettere in crisi l’equilibrio borghese , quanto l’esprimere e far maturare gli elementi di una nuova strategia e i soggetti capaci di animarla.

59. Questo valore profondamente nuovo del movimento deriva dal fatto che lo sviluppo di uno schieramento anticapitalistico potrebbe far intravvedere la possibilità di costruire un nuovo blocco sociale, il soggetto di una nuova egemonia, direttamente legato al processo produttivo in generale, omogeneo rispetto ai rapporti di produzione; soggetto che esprima rivendicazioni legate alla sua esperienza, ai suoi bisogni e alla sua natura di formazione di gruppi sociali omogenei; che abbia come centro i luoghi di lavoro e di studio e che in pari tempo sappia esprimere obiettivi antagonistici all’assetto capitalistico (la contestazione dell’organizzazione del lavoro, delle gerarchie dei ruoli, della scuola come istituzione selettiva, del carattere della scienza e della tecnica nelle sue espressioni e realizzazioni storicamente pratiche, del carattere della democrazia rappresentativa); che possa realizzare quella saldatura tra lotta sociale, liberata dai suoi limiti economicistici, e lotta politica, criticata nella sua astrattezza ideologica e istituzionale, che è spesso mancata nella tradizione del movimento dei lavoratori; che sappia sperimentare nuove forme di lotta e nuovi strumenti organizzativi: lotte possibilmente/necessariamente gestite dal basso, con elaborazione collettiva degli obiettivi, crescita politica di massa, selezione di nuovi quadri, costruzione di organismi di direzione, emananti direttamente dai gruppi sociali originari, che gradualmente esprimano propri strumenti operativi e proiettino sulla vita sociale una contestazione continua dell’ordinamento capitalistico e del suo orizzonte di valori.

60. Per la classe lavoratrice significa affrontare e trovare soluzione ai problemi sociali che ne costituiscono la naturale proiezione (casa, scuola, salute, trasporti) e per gli studenti significa approdare al rifiuto radicale della scuola come strumento di riproduzione dei ruoli sociali capitalistici, ridisegnando cultura, di merito e di metodo, volta a un nuovo modello di società ispirata e organizzata sui valori comunisti, più volte rappresentati in queste tesi.

61. Primo obiettivo processuale, e transitorio, è costruire un’ alternativa sul più modesto terreno del consolidamento democratico, spesso messo in discussione in modo sotterraneo e a volte esplicito, all’interno del sistema, passando poi, con le iniziative rivendicative e di lotta , a costruire una maggioranza reale, uno schieramento vincente.

62. La scelta dello schieramento anticapitalistico impegna a un’analisi compiuta e articolata della realtà italiana, delle figure sociali che la compongono, dei possibili obiettivi di lotta che ogni settore produttivo e/o ambito sociale è in grado di esprimere. Un’analisi complessiva che in gran parte è ancora da fare, anche se non mancano studi e approfondimenti particolari e settoriali già svolti e/o in continuo svolgimento, e che non può essere comunque fatta a tavolino; un’elaborazione che può uscire solo da esperienze reali. Su alcuni punti decisivi, è però già possibile individuare le basi e le piattaforme di una alternativa generale, gli elementi che renderebbero possibile contestare l’assetto capitalistico su tutta l’area della società.

63. I consumi sociali (casa, scuola, servizio sanitario, trasporti) sono uno dei capisaldi della mitologia e dell’ideologia capitalistica del benessere ma anche capisaldi di un qualsiasi serio e fondato “welfare”. Lo sviluppo capitalistico in corso, in tutto il mondo, ha profondamente scosso questa speranza, anche da esso stesso ideologicamente indotta. Si è scoperto che quello sviluppo, per le sue caratteristiche tecniche ed economiche (la vita nelle città e nelle metropoli, i ritmi di lavoro, la disoccupazione, l’inquinamento, le galassie della conoscenza e della comunicazione) produce nuovi e vitali bisogni sociali con un ritmo molto più rapido di quanto non produca servizi e strutture atte a soddisfarli. Non vi è paese capitalistico dove questo squilibrio non assuma proporzioni drammatiche, vanificando il possibile benessere assicurato dalla produttività del sistema e dal potere di acquisto dei beni di consumo individuali. Specialmente in Italia questi fenomeni assumono valore particolare, perché a un rapido recente incremento della produzione corrisponde un’arretratezza significativa del livello e dell’organizzazione del consumo sociale e soprattutto della sua qualità, orientata allo spreco e al provocare danni sociali e ambientali. Su questi problemi si qualifica e si può mobilitare una parte notevole della popolazione.

64. In questa lunga fase storica dello sviluppo capitalistico e con la sua storica configurazione della struttura produttiva e del potere politico la cosa più semplice del mondo –spostare la maggior parte delle risorse dal consumo individuale a quello collettivo- è in realtà una delle cose più difficili, questo perché la struttura del consumo riflette quella della produzione e anche la “spesa improduttiva” ha nel capitalismo una precisa e vitale funzione per la produzione. Questo sistema sociale, reggendosi sul profitto, ha nei consumi apparentemente di “spreco” uno stimolo fondamentale al proprio sviluppo. Contraddittori sono alti livelli di istruzione in una struttura produttiva che condanna la maggioranza a lavori ripetitivi e dequalificati e a un tempo libero passivo e non “creativo”; inaccettabile è il fatto che non ha spazio una medicina di prevenzione sociale, in una società che conosce solo calcoli settoriali e quantitativi della produttività; inaccettabile è il fatto che non sia realista una diversa struttura urbana in una società che fa dell’abitazione e dei quartieri uno strumento fondamentale di riproduzione della gerarchia del potere e del privilegio.

65. Il problema dei consumi sociali si presenta in forma tradizionale e nuova assieme, la sua soluzione può apparire storicamente matura , si scopre una significativa potenzialità di lotta di massa:

b) alcune strutture sociali, come la scuola, possono essere messe a disposizione di tutti, perdere il loro carattere selettivo e risultare nel contempo un investimento estremamente produttivo, ove siano inserite in un modello di sviluppo della società che punti sulla generalizzazione estensiva del progresso tecnico e informatico, sulla ricomposizione della mansioni, sullo sviluppo di attività sociali libere e creative, al di fuori della struttura direttamente produttiva;

c) forme di lotta dirette e dal basso consentono di porre obiettivi che prefigurano concretamente una soluzione radicale dei problemi, attraverso la gestione diretta dei rimedi e degli strumenti di intervento: gli affitti, il collegamento tra lavoro e il diritto allo studio, la malattia nei posti di lavoro e nella società, ecc..

67. La formazione dell’ espressione politica di uno schieramento e blocco sociale anticapitalistico, che storicamente può e deve esprimersi, è un compito impellente: una forza politica capace di unificare e rappresentare, intorno ad una linea precisa, elaborata democraticamente, soggetti sociali, dello schieramento e del blocco sociale, che operano politicamente e incidono nella società; una forza politica capace di far precipitare, per la forza egemonica del proprio discorso e della propria pratica, un più generale processo di ristrutturazione della sinistra italiana nelle sue manifestazioni moderate e riformiste e più radicali, comprendente tra gli altri, la presenza politica e sociale dei comunisti, dove palesati. Questa forza politica (il partito politico denominato comunista) deve essere in grado, attraverso la sua struttura organizzativa, rappresentativa e direttiva, oltre ad offrire appunto una espressione politica adeguata, di prospettare al Paese nel più lungo periodo una vera alternativa di sistema politico ed economico-sociale. Questo è il terreno sul quale una data realtà sociale in generale, compresa l’attuale e prossima, impone a tutti di misurarsi: a militanti e quadri comunisti, a militanti e quadri di ispirazione socialista, a militanti e quadri di formazione cristiano-sociale, a militanti e quadri espressi dalle lotte in corso, all’intero arco delle forze anticapitalistiche che hanno preso coscienza della crisi della nostra società e del nostro tempo. L’assunzione di questa responsabilità è, anche oggi, la via principale per contribuire, con modestia individuale ma forte impegno collettivo, a qualcosa di più grande, a una rigenerazione sociale. Su questa ispirazione poggia la nostra proposta di ricerca comune e di un comune lavoro politico.

1 Prova nota

2 Così Samir Amin in un’intervista a Il Manifesto del 3marzo 2010: “…sono convinto che non ci resti, come alternativa, se non uscire da questo capitalismo in crisi. O, più modestamente, di iniziare a imboccare l’uscita, verso un altro medello di sviluppo, la cui fisionomia ancora non è chiara, e per la cui definizione serviranno altri cinquanta, cento anni.”.

3 Da considerare anche la realizzazione di modelli di vita e di consumo autosostenibile con l’ obiettivo a) di ridurre l’impronta ecologica e la pressione ambientale, b) di adottare stili di vita e di consumo verso il risparmio energetico, il consumo critico, la valorizzazione dei prodotti equo-solidali, c) di chiudere a livello locale il ciclo dei rifiuti, dell’energia, dell’alimentazione, delle acque.

4 Per consentire ad ogni comunità locale di costruire un reale autogoverno è importante che si liberi dalla morsa dei grandi poteri economici sovraordinati, delle multinazionali di profitto a sfondo speculativo e illegale,che producono crescenti effetti di impoverimento delle persone, mercificano,consumano, distruggono risorse locali sociali, ambientali, territoriali. Si tratta di agevolare, promuovere, attivare attori e forme di produzione e di consumo che costruiscano, nel territorio, nuovi sistemi economici a base locale ed economie solidali fondate sulla valorizzazione delle risorse locali, nel campo dell’agricoltura biologica, tipica e non, della cura e del restauro del territorio e della città, del mutuo soccorso (banche del tempo), della produzione e gestione di servizi ambientali, sociali, culturali; nel campo dell’ artigianato, del commercio equo, della finanza etica, del turismo responsabile, della produzione di informazione, cultura ecc..

5 Di seguito quando si incontra “classe” si intenda: la classe lavoratrice e produttiva ( il proletariato di oggi ).

6 Il “proletariato di oggi” come l’abbiamo già più volte chiamato.