Da Stalin a Churchill: marxismo, linguistica e glottofagia

di Eros Barone

Non imiterò che me stesso, Pasolini. Più morta di un inno sacro / la sublime lingua borghese è la mia lingua. / Non conoscerò che me stesso / ma tutti in me stesso. La mia prigione / vede più della tua libertà.

Non imiterò che me stesso, Pasolini. Più morta di un inno sacro / la sublime lingua borghese è la mia lingua. / Non conoscerò che me stesso / ma tutti in me stesso. La mia prigione / vede più della tua libertà.

Franco Fortini, da Composita solvantur, 1994.

- Il contributo di Stalin sul rapporto fra la teoria linguistica e il marxismo

È comunemente ammesso che nessuna scienza può svilupparsi senza una lotta di opinioni, senza libertà di critica.*

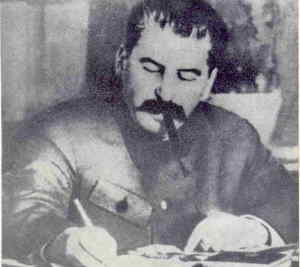

Gli scritti di Stalin sulla linguistica sono costituiti da una serie di risposte che Stalin dètte ad alcuni giovani comunisti sui problemi riguardanti il rapporto tra la linguistica e il marxismo, risposte che furono pubblicate sulla «Pravda», il principale quotidiano sovietico, tra il giugno e l’agosto del 1950. Le domande rivolte a Stalin concernevano soprattutto il problema dei rapporti tra la lingua e la struttura economica della società, e si possono così riassumere: la lingua è una sovrastruttura determinata dalla base economica? la lingua è il prodotto di una determinata classe sociale? quali sono gli elementi che definiscono una lingua nell’àmbito della vita sociale?

Rispondendo a queste domande, Stalin ebbe l’opportunità di intervenire nel dibattito che si era aperto sulle colonne della «Pravda» per confutare la teoria, dominante da circa un ventennio, del linguista Nikolaj Jakovlevič Marr, il quale sosteneva l’esistenza di un diretto rapporto di determinazione tra la base economica di una società e la sua lingua. Partito da studi specialistici di filologia armena e georgiana e di lingue caucasiche, Marr era noto soprattutto per la sua teoria ‘jafetica’ secondo cui esisterebbe un’affinità genealogica tra le lingue del gruppo caucasico e quelle semitiche, affinità che, in via di ipotesi, sarebbe estensibile non solo a tutte le lingue preindoeuropee del bacino del Mediterraneo, ma perfino a tutte le lingue del mondo in cui, dall’Asia all’Africa e all’America, il linguista russo cercò di individuare le tracce della famiglia jafetica. 1

In séguito alla rivoluzione d’ottobre e alla lettura di Marx, Engels e Lenin, Marr si propose di dare un nuovo fondamento filosofico marxista alla teoria generale del linguaggio, cui era approdato applicando meccanicamente lo schema materialistico secondo il quale le sovrastrutture di una società sono determinate dalla struttura economica ed estendendo la nozione di sovrastruttura sino ad includervi la lingua, la quale, essendo determinata dalla base economica, recherebbe il marchio della classe che l’ha prodotta.

Tale marchio classista sarebbe individuabile attraverso un’indagine tipologica sulle lingue storiche in base alla quale sarebbe possibile scoprire, ad esempio, che esistono maggiori affinità tra l’armeno (lingua indoeuropea) della società feudale e il georgiano (lingua caucasica) della stessa società che, rispettivamente, tra l’armeno di detta società e quello popolare, tra il georgiano di detta società e quello popolare. Marr rifiutò anche la tesi ‘centrifuga’ dello sviluppo delle famiglie linguistiche, secondo cui tale sviluppo va dall’unità alla pluralità, e la sostituì con la tesi opposta che afferma, attraverso una successione di ‘stadi’, il prevalere delle forze ‘centripete’, giungendo a prevedere la convergenza delle lingue nella formazione di una lingua unica per tutta l’umanità. Secondo lo studioso sovietico, tale processo doveva essere sostenuto e accelerato anche con il ricorso a strumenti artificiali di azione culturale e politica. Così, la teoria di Marr si impose per molti anni come teoria ufficiale della linguistica sovietica, configurandosi anche come un vero e proprio centro di potere accademico e culturale (stigmatizzato da Stalin nel corso della controversia sulla linguistica con l’espressione di “regime alla Arakčeev”, sinonimo di un sistema fondato sull’adulazione e sulla sottomissione come quello che fu imposto dal ministro omonimo durante il regno dello zar Alessandro I, tra il 1801 e il 1825).

Non mancarono, tuttavia, nel periodo di massima auge del marrismo, anche se sottaciuti, una serie di riserve e un diffuso scontento da parte di qualificati linguisti ridotti al silenzio sui problemi di teoria del linguaggio. Alla fine, i disagi che covavano da tempo (Marr era morto nel 1934) trovarono pubblica espressione con il dibattito aperto dalla «Pravda» sui problemi della teoria linguistica, dibattito che vide l’intervento ufficiale di Stalin in polemica con le tesi e le teorie marriane.

Il perno della posizione assunta dallo statista sovietico è il seguente trilemma: «a) la lingua, come mezzo di comunicazione, è sempre stata e rimarrà una lingua unitaria per la società, comune per i suoi membri; b) l’esistenza di dialetti e di gerghi non nega, bensì conferma l’esistenza di una lingua comune a tutta la nazione, della quale essi sono ramificazioni, rimanendo ad essa sottoposti; c) la formula circa la “natura classista” della lingua è una formula erronea, non marxista». 2

In effetti, Marr, prigioniero di una visione meccanicistica del rapporto tra base e sovrastruttura, commise un errore di schematismo, in quanto legò direttamente la lingua, senza inserire termini intermedi, alla base economica, anziché porla in relazione con le forme ideologiche e giuridico-politiche in cui si articola, a livello sovrastrutturale, l’organizzazione economica della società.

Sta di fatto che l’intervento di Stalin servì, da un lato, a rompere l’isolamento in cui si trovava la linguistica sovietica a causa della ‘dittatura’ metodologica e intellettuale esercitata dal marrismo in questo campo e, dall’altro, a legittimare, sul piano scientifico ed epistemologico, la strategia di acculturazione linguistica condotta dal potere sovietico nei confronti dei popoli dell’Unione Sovietica che parlavano lingue prive di tradizione culturale o di recente tradizione scritta.

Tale politica, come è noto, mirava a promuovere un processo di unificazione linguistica delle diverse nazionalità attraverso la diffusione della lingua russa concepita come lingua comune e ufficiale dei diversi paesi dell’Unione Sovietica. Da questo punto di vista, la teoria stadiale di Marr e della sua scuola rappresentava un grave ostacolo alla realizzazione del programma di unificazione linguistica, sia perché secondo tale teoria ogni lingua parlata dai vari popoli dell’Unione costituiva il residuo sovrastrutturale di precedenti strutture economiche, sia perché la rivoluzione economico-sociale che era stata attuata avrebbe dovuto produrre a livello delle sovrastrutture, anche attraverso interventi ‘artificiali’ di accelerazione del processo di unificazione, una lingua sovrannazionale che era, secondo l’ottica del marrismo, ancora allo stato incoativo.

La concezione staliniana si basava invece sul presupposto secondo cui la lingua russa, parlata e scritta, fosse lo strumento principe del processo di unificazione linguistica. Da qui nasceva la necessità di demolire la teoria di Marr colpendola nei suoi fondamenti teorici e nella sua natura di ostacolo epistemologico alla realizzazione della nuova politica linguistica. Del resto, il dibattito teorico sulla «Pravda» e l’intervento di Stalin erano stati preceduti, tra il 1949 e il 1950, da una serie di articoli sulla «Pravda» stessa, sulle «Izvestija» e su riviste specializzate in cui il fuoco della critica si concentrava sulla inadeguatezza della linguistica ufficiale a risolvere i problemi e a realizzare i programmi di acculturazione e unificazione linguistica impostati dal governo centrale dell’Unione Sovietica.

- La lingua è una sovrastruttura?

La lingua è immediatamente connessa con l’attività produttiva dell’uomo, e non soltanto con l’attività produttiva, bensì con ogni altra attività dell’uomo in tutte le sfere del suo lavoro, dalla produzione alla base, dalla base alla sovrastruttura.

Secondo la concezione del rapporto tra base e sovrastruttura, che Stalin espone nel suo scritto Riguardo ad alcune questioni della linguistica, la lingua non è una sovrastruttura: la sovrastruttura, argomenta Stalin, è il prodotto diretto di una determinata base, di una determinata epoca e non il prodotto di tutta una serie di epoche e di basi diverse dell’intero corso della storia della società. «Ciascuna base possiede la propria sovrastruttura, la sovrastruttura che le si addice. La base del regime feudale ha la sua sovrastruttura, ha le proprie concezioni politiche, giuridiche, e di altro tipo, nonché le istituzioni che ad esse corrispondono, così come il regime socialista ha la propria sovrastruttura. Se viene alterata e liquidata una base, subito dopo [corsivo mio] viene alterata e liquidata la sua sovrastruttura, se nasce una nuova base, subito dopo [idem c.s.] nasce la sovrastruttura che le si addice». 3

È chiaro che, se viene commisurata a questa definizione, la lingua non è una sovrastruttura. Tuttavia, è discutibile: a) che il modo corretto di porre il problema sia circoscrivibile a questo dilemma; b) che la definizione della natura sovrastrutturale (o no) della lingua sia decisiva per la soluzione del problema concernente la corretta definizione della lingua e la costituzione di una teoria linguistica marxista. In questo senso, la contrapposizione tra chi ribadisce, sforzandosi di trovare sostegno in qualche passo di Marx o di Engels, che la lingua è una sovrastruttura e chi con Stalin, ispirandosi al materialismo dialettico e storico, nega il carattere sovrastrutturale della lingua non sembra particolarmente produttiva sul piano scientifico.

Affermare allora il carattere sovrastrutturale della lingua significa semplicemente sottolineare con Marx che il linguaggio, esattamente come la coscienza, nasce dal bisogno, dalla necessità di rapporti con altri uomini: 4 bisogni e rapporti che sono storicamente determinati in quanto sono relativi allo sviluppo delle forze produttive e all’organizzazione dei rapporti sociali di produzione. Sono dunque gli uomini i produttori del loro linguaggio e della loro “coscienza pratica”, talché, se la lingua produce una determinata visione del mondo, essa è a sua volta prodotta dalla prassi sociale che innerva le diverse forme di organizzazione della vita reale. Sennonché mediante il ricorso al concetto di sovrastruttura non si avanza di molto nell’analisi specifica del linguaggio verbale come fenomeno specifico distinto dal resto della produzione intellettuale quale si manifesta in altri «linguaggi» come il «linguaggio della politica, delle leggi, della morale, della religione, della metafisica, ecc. di un popolo». 5 Del resto, se si conferisce al termine “sovrastruttura” il senso secondo cui era impiegato da Marx, risulta che con esso non si sta avanzando nessuna interpretazione scientifica del carattere specifico dei fenomeni indicati come “sovrastrutturali”: sotto il profilo di una teoria scientifica dell’ideologia e del linguaggio, tale termine può avere solo una funzione, per così dire, ‘profilattica’ rispetto ad un tipo di spiegazione che riduca l’essenza dei fenomeni sociali alla loro manifestazione ideologica, occultandone o ponendone in ombra la base reale, la struttura economica, e considerando il linguaggio come una sfera a parte rispetto alla «vita reale». 6

Né il carattere specifico del linguaggio verbale viene meglio chiarito con uno schema disgiuntivo fondato sulla doppia negazione, cioè o riconducendolo, secondo l’argomentazione staliniana, all’àmbito delle sovrastrutture oppure affermandone, secondo l’argomentazione di Giacomo Devoto, il carattere peculiare di «sovrastruttura a ritmo lentissimo...tardigrada» sia nei confronti della base economica sia nei confronti delle altre sovrastrutture. 7 Probabilmente, si avvicina di più alla soluzione che qui sarà proposta la distinzione, formulata da Luigi Rosiello, 8 tra la lingua, di cui viene esclusa la natura sovrastrutturale, e il suo “uso”, soggetto ai condizionamenti dell’ambiente socio-culturale, anche se, come osserva giustamente il glottologo Glauco Sanga, il quale appartiene alla schiera di coloro che difendono la definizione della lingua come sovrastruttura, la nozione di lingua che emerge dall’analisi di Rosiello appare ipotecata dall’astrazione idealistica di una struttura posta fuori dalla storia e adiafora rispetto ad essa.

- Dalla nozione di “uso” al concetto di “pratiche”

Non è difficile comprendere che, se la lingua potesse produrre beni materiali, i cialtroni sarebbero le persone più ricche del mondo.

In realtà, il presupposto (spesso sottaciuto) di questo tipo di analisi fondata sullo scambio fra astrattezza e astrazione è proprio l’‘isolamento’, attuato in base a metodologie empiricamente diverse ma convergenti verso un identico fine, di un ‘oggetto’ staticamente fissato come “una lingua” o “la lingua” e cristallizzato in una sorta di autonomia epistemologica spontanea, laddove un siffatto oggetto esiste soltanto come effetto delle “pratiche” sociali entro le quali si trova coinvolto, e la cui analisi rientra a pieno diritto nel materialismo dialettico e storico. 9

In merito allo ‘status’ di tali pratiche, la domanda che sorge è allora, in primo luogo, quella riguardante la struttura di tali pratiche (domanda, come si è visto, a cui talvolta i linguisti fanno riferimento, anche se in modo confuso, attraverso la nozione di “uso”) e, in secondo luogo, dove e come sia possibile identificarle. Limitando la nostra indagine alla società borghese e quindi alle tendenze che cominciano a realizzarsi con lo sviluppo del modo di produzione capitalistico, è importante osservare che la forma particolare che caratterizza le pratiche linguistiche nasce, ad un tempo, al livello della “base” della struttura sociale, là dove si realizzano i rapporti di produzione e di scambio, e al livello della “sovrastruttura” politica e ideologica. Al livello della base, perché la “socializzazione” progressiva della produzione, le cui condizioni naturali risultano dalla concentrazione e dalla meccanizzazione dei mezzi di produzione e dalla corrispondente divisione del lavoro, fa della “comunicazione” tra i lavoratori e della “comunicazione” tra i lavoratori e i rappresentanti del capitale, “organizzatori” della produzione, una condizione permanente dello svolgimento del processo lavorativo. Ma questa comunicazione non è affatto un dato ‘neutro’, tecnicamente anodino, indipendente dalla natura dei rapporti sociali di produzione, anche se essa, per quanto possibile, deve presentarsi come tale. In realtà, le contraddizioni che le sono proprie, e che sono storicamente determinate, esprimono il carattere antagonistico dei rapporti di produzione. 10

Al livello della sovrastruttura, si rende allora necessario, perché sia possibile la semplice formulazione del problema, rovesciare e spostare, rispetto a come viene tradizionalmente pensato, il rapporto tra “lingua” (o “linguaggio”) e “ideologia”. Talora infatti, in base ad una prospettiva meccanicistica e strumentalistica, la lingua viene riguardata come un sistema elementare, che preesiste non solo alle pratiche linguistiche ‘individuali’, ma alle stesse differenziazioni ideologiche, a cui essa fornirebbe, una volta che siano determinate, un mezzo di espressione. Talaltra, in una prospettiva sociologica e culturalistica, “la lingua” si configura come se fosse ‘ab origine’ la realizzazione di un “pensiero”, di una “cultura”, di una “concezione del mondo”, di una “ideologia” ecc. (quelli che sono propri di una “società”, di un “gruppo” o anche di una “classe”). Sennonché ciò che, in tutti i casi, resta escluso è la disàmina degli effetti che produce sulla forma delle pratiche linguistiche il posto che esse hanno nel funzionamento dei rapporti sociali a partire dalla sovrastruttura ideologica (e quindi il condizionamento che esse esercitano sul processo formativo della lingua stessa: si pensi all’evoluzione storica della lingua letteraria italiana da Dante al Manzoni o al processo di unificazione linguistica e di impoverimento lessicale e sintattico compreso tra il periodo post-unitario e il periodo attuale).

E dal momento che i rapporti sociali, in una società divisa in classi, sono in se stessi contraddittori, dal momento che l’ideologia che essi realizzano si estrinseca sotto la forma di una lotta ideologica tra le classi (con la correlativa dominanza di una classe e la subalternità della classe antagonista) ciò che rimane fuori dal campo di ogni analisi è, una volta ancora, la forma sociale specifica delle ‘contraddizioni’ che comandano e influenzano le pratiche linguistiche, pur conferendo ad esse un aspetto più o meno apparentemente ‘unificato’, che ‘prima facie’ maschera gli effetti di tali contraddizioni sulla lingua. In definitiva, è proprio questo il problema che occorre formulare, stabilendo, attraverso una “analisi concreta” (conforme all’istanza metodologica posta da Lenin), l’articolazione effettiva dei differenti livelli nella loro diversa efficacia determinante. 11

Nel vasto campo di indagini che un approccio incentrato sul concetto di “pratica” dischiude alla ricerca sociolinguistica, due sono i problemi principali che vanno sottolineati: da un lato, quello della omogeneizzazione linguistica tendenziale, ovvero della “pratica linguistica comune” in una formazione capitalistica; dall’altro, quello delle condizioni storiche dell’“apprendimento” senza il quale una tale pratica comune è impossibile. È allora necessario affermare che la soluzione di questi due problemi, strettamente connessi alla nuova condizione delle pratiche linguistiche nella società borghese moderna, è preliminare alla stessa definizione dell’oggetto “lingua” di cui i linguisti studiano la struttura formale e la natura normativa.

Orbene, l’analisi delle pratiche linguistiche e delle contraddizioni che le attraversano rappresenta nella società borghese (essenzialmente, per via della forma ‘nazionale’ di questa società) un aspetto specifico e determinato dell’analisi del funzionamento degli apparati ideologici di Stato, nella forma particolare che ad esso impone lo sviluppo del modo di produzione capitalistico. 12 Seguendo questo percorso, è possibile individuare con maggiore precisione alcuni dei meccanismi materiali che garantiscono l’efficacia delle sovrastrutture sull’insieme della formazione sociale capitalistica (ivi compresa la base materiale) contribuendo alla riproduzione dei rapporti di produzione che dominano in tale formazione. Questa azione efficace e quotidiana, che investe il processo di riproduzione dei rapporti sociali dominanti, resterebbe in una certa misura inintelligibile, se non si potesse analizzare il meccanismo grazie al quale le pratiche linguistiche, da cui è compenetrata la stessa base economica, vengono interconnesse e fatte interagire ‘dall’interno’ con certi oggetti e con certe posizioni determinate dalla lotta di classe ideologica. Accade così che, a livello degli apparati ideologici di Stato (e, in particolare, di alcuni di essi), si realizzino, in virtù del loro funzionamento, quelle interconnessioni e quelle interazioni che conferiscono alle pratiche linguistiche un ruolo importante (e in certe congiunture perfino determinante) nel garantire (o, per converso, nel contribuire a mettere in crisi) l’unità della formazione sociale capitalistica. Si tratta di un fatto storico nuovo, che non ha precedenti nelle formazioni sociali anteriori al capitalismo.

Il paragone tra il funzionamento delle pratiche linguistiche e il funzionamento del “diritto” può servire, in questo senso, ad illuminare, attraverso un’analogia, il rapporto tra le sovrastrutture, la base e le pratiche. Nelle formazioni sociali borghesi le regole del diritto informano infatti ogni pratica sociale, e questo a partire dal momento in cui la forza-lavoro diventa essa stessa una merce venduta e acquistata. L’ideologia giuridica, interna al funzionamento stesso del diritto, diviene allora un fattore determinante di tutta la sovrastruttura ideologica borghese, dove le sue categorie vengono riprese e variate all’infinito. Pertanto, se l’analisi del “diritto” e del suo fondamento si situa al centro del processo per cui tutta la sovrastruttura ideologica è determinata dalla base materiale della produzione capitalistica, l’analisi delle pratiche linguistiche pone in luce, dal canto suo, il modo in cui si esplica nelle formazioni sociali capitalistiche, con una necessità non meno ineluttabile di quella che agisce nel processo di produzione ai fini della valorizzazione del capitale, l’assoggettamento dell’individuo all’ideologia dominante, mediato dagli apparati ideologici di Stato che corrispondono a quella determinata base economica e concorrono alla sua riproduzione. Così, il ‘proprium’ delle formazioni sociali borghesi, come dimostrano sia l’esperienza della rivoluzione francese sia l’esperienza post-unitaria dello Stato italiano, è la stretta connessione tra l’istituzione e la generalizzazione del diritto borghese (‘privato’ e ‘pubblico’) fondato sulla libertà e sull’uguaglianza individuali, da una parte, e, dall’altra, la costituzione di una lingua comune, che è, tendenzialmente, quella di tutti i cittadini, anche se non allo stesso modo per tutte le classi sociali.

- Un esempio di dirigismo linguistico: dall’Italia agli italiani attraverso una lingua nazionale

In una ulteriore fase, con la comparsa del capitalismo, con la liquidazione del frazionamento feudale e con la creazione di un mercato nazionale, le nazionalità si svilupparono venendo a formare nazioni, e le lingue delle nazionalità si trasformarono in lingue nazionali.

Un esempio della notevole efficacia e della relativa celerità che può dispiegare un organico intervento dall’alto sulle pratiche linguistiche, connesso ad un preciso progetto di unificazione nazionale guidato dall’alleanza tra la borghesia manifatturiera e l’aristocrazia agraria, è fornito dal modo in cui fu risolta nel nostro paese, dopo il 1860, la questione della lingua nazionale. E in effetti non vi è dubbio che il problema linguistico assumesse nei decenni post-unitari un’importanza fondamentale per le sorti della cultura e della nazione italiane, giacché costituiva parte integrante e organica della questione dell’unità nazionale considerata in tutti i suoi aspetti: come fattore del rapporto fra le classi e, in questo senso, del rapporto fra la ristretta minoranza degli italofoni e la enorme maggioranza dei dialettofoni; come espressione delle difficoltà di comunicazione e di comprensione intellettuale e culturale fra le diverse regioni d’Italia, spesso separate anche dalla barriera della reciproca incomunicabilità linguistica; come causa di certi ritardi e difficoltà che si manifestavano nel carattere ristretto ed elitario dell’attività culturale e letteraria, così come nell’assenza di linguaggi speciali atti a favorire la circolazione di contenuti ed interessi adeguatamente moderni.

Si veniva pertanto a creare un circolo vizioso tra l’esigenza di un profondo rinnovamento culturale, la cui necessità era ovviamente intesa da una minoranza, la quale a sua volta parlava e scriveva una lingua che nessuno comprendeva al di fuori della cerchia in cui tale lingua era usata, e l’auspicato rinnovamento culturale che, anche qualora si fosse realizzato, sarebbe inevitabilmente rifluito su se stesso, lasciando fuori della propria cerchia tutti coloro ai quali, almeno nelle intenzioni, era rivolto. Come è noto, fra le soluzioni proposte e applicate, sarà quella manzoniana, consistente nell’individuare come modello di una pratica linguistica nazionale il fiorentino parlato dalle classi colte borghesi e aristocratiche, ad imporsi e a plasmare la lingua italiana. Fra le ragioni del successo che ebbe la proposta del Manzoni vanno posti in evidenza il carattere unitario del modello da lui individuato e il prestigio nazionale conferito a tale modello dalla elevata coincidenza fra la tradizione culturale italiana e la tradizione linguistica toscana. 13 In questa direzione, l’unità linguistica veniva perseguita attraverso una rigida normativa, al servizio della quale si ponevano sia strumenti tecnici, quali i vocabolari, sia la pratica letteraria, fondata e omogeneizzata attraverso l’imitazione dei grandi modelli letterari, sia la scuola, attraverso cui veniva ad essere mediato, non solo con la lettura dei classici della lingua e degli stessi Promessi Sposi, ma anche con particolari ausili pedagogici e organizzativi, l’insegnamento linguistico di tali modelli. 14

La soluzione indicata dal Manzoni era l’espressione lucida ed efficace di una ‘forma mentis’ illuministica, razionalistica e dirigistica, che traspare, ad esempio, in quel passo della relazione in cui si assicura che, nonostante tutte le prove in contrario, esiste un mezzo atto a costituire l’unità della lingua italiana, e questo è «che uno degl’idiomi, più o meno diversi, che vivono in una nazione, venga accettato da tutte le parti di essa per idioma o lingua comune». 15 A sostegno di questa affermazione, Manzoni richiamava gli esempi del latino e del francese, ponendo in termini di secca ‘sostituzione’ il problema di una lingua nazionale adeguata alle istanze culturali e civili dell’Italia unita, cioè, a ben vedere, nei termini della conquista di un’egemonia ideologica fondata sulla chiara consapevolezza politico-sociale dei rapporti di forza effettivi (di un linguaggio su tutti gli altri, di un gruppo di regioni su tutte le altre, del ceto cólto borghese e aristocratico sul resto del paese).

Non è difficile capire che, oltre a cancellare sempre più la differenza tra lingua colta e lingua parlata, privilegiando la prima nei confronti della seconda ed emarginando tutti i dialetti, questa soluzione considerava l’unità linguistica della classe dominante presupposto di ogni successivo allargamento dello spazio di tale unità e corrispondeva, dunque, ad un processo di unificazione nazionale essenzialmente centralistico improntato, per taluni aspetti, alla visione di un ‘dispotismo illuminato’. Tale soluzione poteva inoltre avvalersi e del prestigio indiscutibile del suo primo sostenitore, Alessandro Manzoni, autore di un’opera di straordinaria importanza ideologica e formativa come I promessi sposi, e del richiamo alla grande tradizione culturale italiana del passato (aspetto, questo, che era considerato essenziale da quasi tutti i settori dello schieramento intellettuale italiano di quegli anni). Infine, per collegarci alla linea portante del discorso che qui si sta cercando di sviluppare, non va sottovalutata la natura ‘artificiale’ e, in qualche misura, rivoluzionaria (ovviamente in senso borghese, ma pur sempre degna di apprezzamento) della soluzione manzoniana, la quale si imporrà rispetto alle soluzioni concorrenti anche in virtù di tale caratteristica. 16

- Lingua e classi sociali

Sì, le classi influiscono sulla lingua, introducono nella lingua le loro parole e le loro espressioni specifiche, e talvolta intendono in maniera diversa le medesime parole ed espressioni. Su questo non sussiste alcun dubbio.

Un angolo di osservazione quanto mai significativo per misurare il rapporto tra lingua e società è quello offerto dall’analisi dei fattori che intervengono nei concreti comportamenti linguistici. Quattro sono principalmente i fattori che influiscono su tali comportamenti: la situazione comunicativa (diafasìa), la classe sociale e il grado di istruzione e di cultura di chi parla o scrive (diastratìa), il mezzo di comunicazione, scritto o parlato, di chi usa la lingua (diamesìa) e la sua provenienza geografica (diatopìa). L’italiano parlato, ad esempio, può essere formale, come accade in una lezione o in un discorso pubblico, oppure informale, come accade in una conversazione famigliare o in un colloquio con amici e conoscenti, allorché l’uso della lingua italiana assume una crescente caratterizzazione regionale o locale, sino a sfumare, con il prevalere dei relativi tratti fonetici e lessicali, nel dialetto.

Un particolare interesse rivestono, a questo proposito, i quadri con cui taluni studiosi hanno posto in luce le corrispondenze tra i vari tipi di italiano parlato e le classi o frazioni di classe che ne fanno uso.

Il Mioni, ad esempio, dopo aver distinto quattro tipi di italiano (italiano comune, italiano comune regionale, italiano regionale, italiano regionale popolare) e quattro tipi di dialetto (‘koiné’ ossia parlata comune dialettale, dialetto dei centri provinciali, dialetto dei centri minori e dialetti locali), correla l’alta borghesia all’italiano comune e alla ‘koiné’ dialettale, la piccola borghesia all’italiano comune regionale e al dialetto dei centri provinciali, gli operai all’italiano regionale e al dialetto dei centri minori e i contadini all’italiano regionale popolare e ai dialetti locali. Lo schema è chiaro e suggestivo, anche se non è facile comprendere la distinzione tra l’italiano “comune regionale” e l’italiano “regionale”. 17 Un altro studioso, il Sanga, ha elaborato uno schema più complesso e articolato, distinguendo un italiano anglicizzato, un italiano letterario standard e un italiano regionale, usati dalla borghesia; un italiano colloquiale usato dalla borghesia e dalle classi medie; un italiano burocratico usato dalle classi medie; un italiano popolare usato dalle classi medie e popolari; un italiano dialettale, un italiano-dialetto, un dialetto italianizzato, usati dalle classi popolari; una ‘koiné’ dialettale, un dialetto urbano (provinciale) e un dialetto locale civile, usati dalle classi popolari e medie; un dialetto locale rustico usato dai contadini; un ‘argot’ (ossia un gergo) italiano regionale e un ‘argot’ dialettale urbano, usati dai gruppi sociali degli emarginati; un ‘argot’ dialettale rustico, usato dai contadini. 18

I quadri or ora illustrati confermano l’incidenza dell’italiano regionale e locale nei concreti usi linguistici, soprattutto in quelli che, come il parlato, hanno luogo in situazioni non formali, ma indicano anche come siano ormai lontani i tempi in cui l’italiano si identificava con l’uso scritto e il dialetto con quello orale. Infine, mostrano che la lingua non è uno strumento più o meno neutro a disposizione di chi lo voglia e sappia usare, ma, per dirla con Marx, una delle condizioni della produzione e riproduzione della vita materiale, inscindibilmente connessa, pur nella sua relativa autonomia, alla struttura classista della società esistente.

- Le strategie linguistiche dell’imperialismo anglosassone e il diverso modello storico del latino

Quella lingua si chiama di una patria, la quale convertisce i vocaboli da essa accattati da altri, nell'uso suo, ed è sì potente, che i vocaboli accattati non la disordinano, ma ella disordina loro; poiché quello che ella tira da altri, lo tira a sé a modo suo.

Niccolò Machiavelli, Dialogo intorno alla lingua.

Sono due verità assiomatiche quella secondo cui la potenza politica, militare ed economica di un paese determina l’importanza della sua lingua e quella secondo cui i rapporti di forza tra i paesi imperialisti si riflettono nelle pratiche linguistiche. Il predominio di una lingua scaturisce pertanto da determinati rapporti di subordinazione economica, militare, politica e tecnologica che intercedono tra il paese della lingua predominante e il paese della lingua dominata. Sotto questo profilo, il ruolo della lingua nell’espansione imperialista è un fattore centrale. Come hanno posto in rilievo linguisti quali Louis-Jean Calvet, Claude Hagège e Robert Phillipson, una lingua non si sviluppa mai grazie alla ricchezza del suo fondo lessicale o alla complessità della sua grammatica, ma perché lo Stato che la utilizza è potente ed è perciò capace di porre in opera, per la diffusione della sua lingua su scala mondiale, tutta una batteria di pratiche linguistiche afferenti sia al sistema dei ‘mass media’ (ed efferenti, in forma intensificata, da esso) sia agli apparati scolastici e universitari (ed efferenti, in forma intensificata, da essi): il colonialismo e la “globalizzazione” sono la prova provata di questa sinergia socio-politico-linguistica.

Attualmente l’inglese procede, sul terreno linguistico-comunicativo, come il rullo compressore della globalizzazione, perché gli Stati Uniti sono saldamente installati al vertice della piramide imperialista. La lingua inglese avanza a detrimento di tutte le altre lingue non perché sia lessicalmente più ricca delle altre, ma semplicemente perché è sostenuta dalla coalizione anglo-statunitense con tutte le vaste ed articolate ramificazioni che questa protende sull’intero pianeta. La controversia sul rapporto tra il marxismo e la linguistica, che si è cercato di esporre nelle sue linee fondamentali, ha dimostrato in effetti che la lingua non serve soltanto per comunicare, ma, in quanto mezzo di espressione e ‘pratica’ orientata, conforma il pensiero dell’individuo, influenza il modo di pensare e di vedere il mondo, definisce una cultura. È quindi innegabile che l’imposizione dell’inglese come lingua veicolare a livello mondiale non solo contribuisce a promuovere e rafforzare una certa visione del mondo, ma è funzionale alla instaurazione, conservazione ed estensione di una egemonia ideologica fondata su un determinato sistema di valori. La lingua inglese in se stessa non è uno strumento dell’ideologia neoliberista; tuttavia, viene adoperata come tale dalle oligarchie economiche, politiche e finanziarie anglo-statunitensi legate alle imprese multinazionali, che trasmettono e diffondono una filosofia e un sistema di valori e di princìpi che si inquadrano nella visione dell’economia (di mercato) e della società (di mercato) che è propria del capitalismo monopolistico: il profitto industriale, la rendita finanziaria, il ‘libero mercato’ inteso, per dirla con Hegel, come “regno animale dello spirito”. Il logico corollario di questa premessa è che il ‘basic english’ non trasmette la cultura di Shakespeare, di Milton o di Wilde, ma la ‘cultura’ di Wall Street, della City londinese e della Federal Reserve, delle imprese multinazionali e del mercato imperialistico, in cui tutto ciò che non è codificabile in termini di ingegneria gestionale o di ‘marketing’ ha un valore scarso o nullo.

Quando si tende ad affermare che l’uso della lingua degli Stati dominanti (e, occorre aggiungere, disgreganti) provoca la scomparsa delle lingue degli Stati dominati (e, occorre aggiungere, disgregati), si è soliti ricorrere all’esempio della lingua latina come lingua imperiale. Sennonché bisogna considerare che, a partire dal periodo repubblicano, il latino non ha mai respinto il contributo delle lingue dei popoli vinti, in particolare degli idiomi italici e mediterranei orientali, fra i quali ha sempre occupato una posizione di primo piano il greco. Gli antichi Romani non imponevano il latino; i popoli lo usavano non perché costretti, ma perché indotti a ciò dal prestigio di Roma. Pertanto, alla base della diffusione del latino, così come del greco, non vi era una strategia politica o un’organizzazione scolastica. Di conseguenza, i figli delle famiglie patrizie si recavano in Grecia per studiare e imparare la lingua dei vinti, non per imporre la lingua dei vincitori. 19

L’antica Roma, nel periodo imperiale (I sec. d. C. - V sec. d. C.), era bilingue, ossia greco-latina. Dopo la caduta dell’impero d’Occidente avvenuta nel 476 d. C., nell’Impero bizantino, che durò altri mille anni (fino al 1453 d. C.), la lingua scritta e parlata fu il greco, mentre nel mondo occidentale il latino assunse il ruolo di ‘lingua franca’ della cultura, della scienza e dei rapporti diplomatici. In questa veste, per così dire, ‘veicolare’ il latino esercitò il suo influsso sulle varie lingue locali per più di un millennio, durante il quale non fu imposto da nessuna istituzione politica, nemmeno dalla Chiesa, la quale, dal canto suo, nell’attività pastorale abbandonò il latino classico per adottare il ‘sermo vulgaris’, ossia la lingua parlata da cui trassero origine le lingue romanze.

Da questo punto di vista, risulta chiaramente che il latino non fu imposto in base ad una strategia ‘imperialista’ e non fu uno strumento al servizio della colonizzazione. In altri termini, non vi fu, come accade oggi a livello internazionale, una classe dominante (la borghesia imperialista) che si proponesse, per esercitare il suo predominio, di promuovere una serie di pratiche linguistiche vòlte a modificare o sostituire artificialmente dall’alto, con una operazione di carattere dirigistico, una o più lingue autoctone. 20 Fino ad oggi, infatti, si riteneva che un gruppo dominante non potesse modificare una lingua o imporla artificialmente dall’alto, ma nel breve volgere di pochi decenni stiamo assistendo, di fatto, a questo genere di operazione. In questo senso, le TIC (tecnologie dell’informazione e della comunicazione), panoplia oggi a disposizione del sistema dei ‘mass media’, permettono di realizzare ciò che, ai tempi di Saussure e poi di Stalin, non era neppure lontanamente immaginabile. 21

Oggi, dal momento che le stesse modalità internazionali di organizzazione e coordinamento della ricerca scientifica consentono di uniformare linguisticamente le pubblicazioni di tutto il mondo, l’ipotesi-limite, secondo cui una lingua possa essere modificata o addirittura sostituita in un arco di tempo compatibile con un progetto a medio-lungo termine, non è più una distopia del cosiddetto ‘totalitarismo neoliberale’, ma una realtà concreta che, estendendosi e approfondendosi, attende solo un salto di qualità per divenire pienamente effettuale. Perfino quello che i linguisti hanno sempre considerato un ‘locus communis’, vale a dire la spontaneità dei parlanti nel determinare mutamenti e arricchimenti linguistici, appare oggi problematico se paragonato, per un verso, all’azione svolta dalle potenti forze motrici che guidano la globalizzazione monolinguistica e, per un altro verso, alla correlativa ‘pidginizzazione’ e creolizzazione delle lingue nazionali. 22 In conclusione, è un dato di fatto che la lingua italiana presenta oggi tutti quei sintomi di estinzione graduale, promossa dall'alto verso il basso, che sono ben noti ai linguisti e che si manifestano con acutezza e urgenza crescenti quando istanze importanti della base economica e della sovrastruttura istituzionale decidono di pianificare e promuovere una strategia di progressiva sostituzione linguistica.

- Imperialismo e glottofagia anglo-statunitense

In un incrocio, una delle lingue esce solitamente vincitrice, conserva la propria struttura grammaticale, conserva il proprio fondo lessicale essenziale e continua a svilupparsi secondo le leggi interne del suo sviluppo, mentre la seconda lingua viene progressivamente a perdere la propria qualità e progressivamente viene estinguendosi.

La proposta di rendere obbligatorio all’università l’insegnamento delle discipline in lingua inglese è stata giustamente definita, a suo tempo, un atto di servilismo da Claudio Magris,23 uno dei pochi esponenti lucidi e sensibili di un mondo della cultura, qual è quello italiano, che sembra aver ormai rinunciato, in larga parte, ad esercitare una funzione, non si dice di orientamento ma anche solo di testimonianza, nei confronti dell’opinione pubblica nazionale. La proposta è l’esatto corrispettivo, in campo linguistico e culturale, della subordinazione economica e finanziaria e della tendenziale vanificazione dell’indipendenza politica, che segnano questa fase infelice della storia del Bel Paese.

Così, la condizione della nostra lingua di fronte all’avanzata di quel bulldozer della globalizzazione linguistica che è il “basic english” fa venire in mente, per analogia, la tragica sorte di quel popolano che, nel romanzo «La pelle» di Curzio Malaparte, viene travolto e schiacciato da un carro armato americano, mentre festeggia l’arrivo delle truppe alleate in una città dell’Italia centro-meridionale.24 Una sorte che sembra replicarsi anche per la nostra stessa lingua, specie in un paese che, a tutti i livelli (ivi compreso quello governativo), ha battuto ogni primato di infingardaggine, oltre che di servilismo, adottando espressioni, acronimi e termini tratti di peso dalla lingua inglese e trasferiti pari pari nella nostra: basti pensare che, per designare la ‘sindrome da immunodeficienza acquisita’, si è fatto ricorso alla stessa sigla usata nei paesi dell’area anglosassone, cioè AIDS, ignorando l’esempio di altri paesi, come la Francia e la Spagna, che usano correttamente la sigla conforme alle lingue dell’area neolatina, cioè SIDA, laddove questo malcostume vale per una miriade di altre locuzioni prelevate dall’inglese e trapiantate in italiano (come il “Jobs Act” renziano, tanto per citarne una recente).

Ma come si spiega la progressiva colonizzazione linguistica, culturale e antropologica, che è stata progressivamente attuata nel nostro paese, così come in altri paesi non anglosassoni dell’Occidente? A distanza di oltre settant’anni dal cosiddetto “discorso-manifesto di Harvard”, in cui Winston Churchill (in occasione dellalaurea ‘honoris causa’) spiegò i piani volti all’affermazione di un imperialismo “per via linguistica”, ossia basato sulla capillare diffusione dell’inglese, non vi possono essere più dubbi sul carattere strategico di quel progetto e sulle sue conseguenze per quanto riguarda la nostra nazione: il genocidio dell’italiano.

Non è infatti esagerato affermare che, sin dal 1943, americani e inglesi puntarono alla dominazione linguistica, più che all’antica e screditata pratica dell’occupazione coloniale. Ma diamo la parola allo stesso Churchill.25

Proprio mentre si avvia alla conclusione della conferenza, egli si compiace di menzionare il grande Otto von Bismarck. Secondo il “Cancelliere di ferro” tedesco, il fattore più potente nella società umana, verso la fine del XIX secolo, era il fatto che i popoli britannici e americani parlassero la stessa lingua. Da qui il commento del politico inglese, secondo il quale il dono di una lingua comune costituisce un’eredità inestimabile. Il discorso di Churchill prosegue segnalando la proposta, inoltrata al governo britannico, di costituire un comitato di ministri per studiare e riferire sull’‘inglese basic’ (acronimo che questa volta equivale a ‘britannico americano scientifico internazionale commerciale’): «Eccovi il piano, composto da un totale di circa 650 nomi e 200 verbi o altre parti del discorso – non più, comunque, di quello che può essere scritto su un lato di un singolo foglio di carta».

Una volta presentato il nuovo strumento di colonizzazione, descritto come «un potente fertilizzante e il fiume dell’eterna giovinezza», Churchill così conclude: «Questi piani offrono guadagni ben migliori che portando via le terre o le province agli altri popoli, o schiacciandoli con lo sfruttamento. Gli imperi del futuro sono gli imperi della mente». 26 E proprio di questi “imperi della mente” siamo oggi noi tutti gli schiavi consenzienti. Prova ne sia che diverse università italiane, prima fra tutte il Politecnico di Milano, sia pure fra contrasti e riserve, hanno proposto di svolgere (o già stanno svolgendo) i loro corsi in inglese. 27

- La lingua è un’arma fondamentale

Oggi, nel Duemila, [la lingua italiana] ... è di nuovo una spada, dopo essere stato a lungo un fodero. [...] Contro questa unificazione autoritaria e impoverente, la lingua è un'arma. 28

Dal documento In difesa dell’Italiano (2000).

Veniamo ora ai nostri giorni, che hanno visto, per quanto concerne la questione in parola, l’esito positivo del ricorso presentato da 126 docenti universitari contro l’obbligatorietà dell’uso della lingua inglese nei corsi di laurea. Polemizzando con quella genìa di neo-barbari, da lui ben definiti come “talebani dell’inglese”, 29 che avrebbero voluto estromettere di forza l’italiano dall’uso delle università e sostituirlo con la lingua inglese nei relativi corsi di laurea, il professore Claudio Marazzini, presidente dell’Accademia della Crusca, massima istituzione del nostro paese in campo linguistico, dopo aver plaudito alle sentenze della Corte Costituzionale e del Consiglio di Stato sulla obbligatorietà dell’italiano come lingua di insegnamento nell’università, ha molto opportunamente ricordato l’esempio dell’Accademia di Architettura di Mendrisio. Si tratta di un esempio che dimostra come l’italiano svolga, per l’appunto, una funzione di grande utilità in un’ottica internazionale. Marazzini cita infatti, a questo proposito, il caso estremamente istruttivo di Fulvio Irace, professore ordinario di Storia dell’architettura proprio nel Politecnico di Milano. Irace, uno dei professori che aveva accettato di passare all’inglese nel Politecnico, dove insegna, in un articolo pubblicato sulla pagina della “Repubblica” di Milano 30 ha spiegato che a Milano fa lezione in inglese, ma all’Accademia di Architettura di Mendrisio, in Svizzera (centro di eccellenza rinomato a livello internazionale), gli è espressamente richiesto di tenere in italiano i corsi che sono rivolti a un pubblico internazionale.

Ovviamente i “talebani dell’inglese” hanno ignorato questo esempio molto significativo, dal quale si evince che l’italiano sta di casa meglio in Svizzera che in Italia. Del resto, in Svizzera è lingua nazionale, in Italia no, poiché, come è noto, la stessa Costituzione non sancisce che esso sia la lingua nazionale della Repubblica: è già tanto se lo si accetta come lingua ufficiale. È questo un autentico paradosso italiano, che si spiega con la campagna di ‘snazionalizzazione’ del nostro Paese posta in opera nel secondo dopoguerra in funzione antifascista. Una campagna che oggi, avvalendosi della capacità di iniziativa dimostrata dall’Accademia della Crusca, deve invertire la sua direzione e tendere, senza farsi condizionare da complessi di colpa fuori luogo o da nazionalismi di stampo esclusivistico, a preservare la diversità linguistica, in quanto bene essenziale dell’umanità, dall’avanzata del rullo compressore omologante di una globalizzazione imperialistica che parla, e mira ad imporre come lingua veicolare, unicamente il ‘basic english’. 31

Occorre dunque pensare ad un contro-progetto di rilancio e di rafforzamento della lingua italiana, poiché solo se il nostro paese saprà mantenere e sviluppare la sua specifica identità di cultura nazionale (identità che in un corretto e generalizzato uso della lingua ha il suo principale strumento) potrà contribuire, non da gregario o da satellite ma da protagonista e su una base di effettiva parità, alla costruzione di una cultura veramente universale, affrancata da qualsiasi forma di imperialismo non solo economico e politico, ma anche culturale e linguistico. 32

Orbene, se è vero che sia la Francia sia la Germania, l’una sempre attenta alla difesa del prestigio della sua cultura e l’altra quanto mai cauta (per comprensibili ragioni) nel rivendicare una propria identità, hanno promosso importanti campagne per la salvaguardia e la valorizzazione delle rispettive lingue, è difficile, invece, scorgere nel nostro paese una sensibilità diffusa per questo problema e quindi una capacità di iniziativa che sia all’altezza delle sfide e delle insidie che provengono dal progetto di ‘snazionalizzazione’ perseguito dall’imperialismo euro-americano. Eppure la necessità di rispondere alle une e alle altre con un’azione energica e multiforme di difesa e valorizzazione della lingua italiana è riconosciuta da studiosi non solo delle discipline umanistiche, ma anche delle cosiddette ‘scienze dure’. Né è mancata l’individuazione del punto archidemico di una politica linguistica che ostacoli l’avvento di un “medioevo prossimo venturo”, in cui la comunicazione corrente sia assegnata al linguaggio tendenzialmente non-proposizionale degli ‘sms’ inviati con i cellulari e la comunicazione culturale al ‘basic english’.

Non si tratta di restaurare il purismo lessicale, si tratta invece di garantire la centralità e l’efficienza della sintassi, vero sistema osseo di qualsiasi linguaggio, seguendo in ciò gli esempi di una lingua chiara, precisa ed elegante, che ci hanno offerto in questi ultimi decenni scrittori, poeti, saggisti e filosofi come Moravia, Calvino, Fortini e Bobbio, ciascuno dei quali ha mostrato di quali grandi potenzialità e di quale straordinaria versatilità sia dotato il dèmone che ci fa parlare e scrivere.

Certo, come ebbe ad affermare Saverio Vertone in un appello diffuso alcuni anni fa per sostenere e promuovere la lingua italiana, 33 la nostra lingua non è così lessicalmente ricca e duttile come l’inglese, non è così geometrica e apodittica come il francese, non è così produttiva di parole e di concetti come il tedesco, non è così magmatica e melodiosa come il russo; anzi, è una lingua un po’ rigida e non particolarmente ricca di sfumature espressive nella descrizione delle sensazioni, perché è una lingua fortemente controllata dall’intelletto. Tuttavia, se si sa usarlo, l’italiano può diventare espressivo, geometrico, sensuale, nitido, semplice e tagliente come nessun’altra lingua. E si dimostra di saperlo usare quando si rispetta la linearità, che è l’autentico nume tutelare della nostra lingua, la forza che fa di essa, una volta eliminate le ridondanze auliche, i vezzi snobistici e le oscurità burocratiche, una lingua dura, lucida e consequenziale: una spada, non solo un fodero.

Pertanto, la fedeltà al genio segreto della nostra lingua e alla sua vocazione profonda e perenne, che è la sintassi, e la consapevolezza che i problemi linguistici sono, nella loro essenza, problemi che coinvolgono il ‘logos’, il ‘pathos’ e l’‘ethos’ (vale a dire il ragionamento, le emozioni e la moralità: quindi, l’agire politico nella sua espressione più alta) debbono essere il lievito di quella rinascita di interesse e di amore per la lingua italiana cui sono chiamate a contribuire tutte le istituzioni e, in particolare, la scuola. Non solo per impedire che, a causa della solidarietà antitetico-polare fra idolatria del globale e idolatria del locale, con la degenerazione della lingua degeneri la vita stessa, ma anche e soprattutto per contribuire, pur in un periodo così folto di spinte regressive, alla difesa e al rilancio dell’identità nazionale, che nella lingua di Dante, di Machiavelli, di Galileo e di Manzoni ha il suo presidio più saldo e il suo stimolo più potente.

Comments

Si riprende con la vecchia solfa... Lo stalinismo è cosa tutta capitalistica, lo si voglia o no, da qui non si riparte per il comunismo ma per la sua sempre ritornante negazione (anche dietro la bandiera rossa, ahinoi).

Ma se si è perspicaci e in buona fede non si può essere anticomunisti mascherati.

Dopo l'ubriacatura dell'infame propaganda anticomunista si ricomincia dalla vera storia.

Alla luce degli sviluppi storici e della stessa ricerca storica, oggi la stalinofobia di sinistra e persino "comunista" non rientra soltanto nella categoria della "autofobia" dei comunisti nei confronti della loro storia e della loro identità, sotto la pressione dell'avversario di classe, o nella categoria della critica o dell'equivoco, ma rientra pienamente nella categoria dell'anticomunismo tout court, soltanto mascherato.

La questione non è l'esser turbati dall'orco cattivo.

Stalin è stato un controrivoluzionario che, oltre a dire fesserie in fatto di linguistica, ha fatto fuori una generazione di comunisti mentre il capitalismo di Stato si sviluppava trionfante in Urss. Sarà il proletariato mondiale a fare i conti non con l'orco ma col nemico di classe e col simbolo di un capitalismo di Stato che col socialismo non si vede che cosa avesse a che fare.