Costanzo Preve e la progettualità

di Salvatore Bravo

Il presente si connota come un tempo d’asfissia politica, in quanto i rilevi critici e le analiso geo-politiche descrivono con esattezza dialettica le atroci contraddizioni del sistema capitalistico. La pratica della critica cade nella trappola dell’impotenza astratta, nel caso alla critica non segua il difficile compito della complessità. Il capitalismo ha il suo alfabeto emotivo, è un modello di consumo e morte, il sentimento che lo connota e che rinsalda il suo dominio è l’impotenza disperata. La logica padronale diffusa capillarmente insegna in modo consapevole e inconsapevole la sudditanza senza speranza, per cui si può solo sopravvivere mediante la “resilienza senza resistenza”. Ci si adatta e ci si aliena e in tale movimento l’impotenza si radica nei pensieri, nel linguaggio e nei comportamenti. In tale cornice a capitalismo integrale le dialettiche progettuali sono scomparse e al loro posto regna solo la quieta e plumbea palude del capitale nel cui grigiore i sudditi si fondono fino a pensare che l’alternativa è impossibile, per cui è necessario accettare la sudditanza padronale all’economicismo e alle oligarchie afferenti. La sola critica è in tal modo, nel migliore dei casi, il sintomo doloroso e muto del disagio senza speranza. Dopo il 1991 con la caduta dell’Unione Sovietica gli orizzonti progettuali si sono liquefatti con l’oblio della dialettica politica e con la scomparsa dei partiti comunisti. La disperazione e l’impotenza sono spesso mascherate da forme di parossismo consumistico e narcisistico che vorrebbero rimuovere il “non senso”. Costanzo Preve descrive con maestria il nostro presente senza via d’uscita; e questo è il problema/dramma principale della nostra epoca:

Il presente si connota come un tempo d’asfissia politica, in quanto i rilevi critici e le analiso geo-politiche descrivono con esattezza dialettica le atroci contraddizioni del sistema capitalistico. La pratica della critica cade nella trappola dell’impotenza astratta, nel caso alla critica non segua il difficile compito della complessità. Il capitalismo ha il suo alfabeto emotivo, è un modello di consumo e morte, il sentimento che lo connota e che rinsalda il suo dominio è l’impotenza disperata. La logica padronale diffusa capillarmente insegna in modo consapevole e inconsapevole la sudditanza senza speranza, per cui si può solo sopravvivere mediante la “resilienza senza resistenza”. Ci si adatta e ci si aliena e in tale movimento l’impotenza si radica nei pensieri, nel linguaggio e nei comportamenti. In tale cornice a capitalismo integrale le dialettiche progettuali sono scomparse e al loro posto regna solo la quieta e plumbea palude del capitale nel cui grigiore i sudditi si fondono fino a pensare che l’alternativa è impossibile, per cui è necessario accettare la sudditanza padronale all’economicismo e alle oligarchie afferenti. La sola critica è in tal modo, nel migliore dei casi, il sintomo doloroso e muto del disagio senza speranza. Dopo il 1991 con la caduta dell’Unione Sovietica gli orizzonti progettuali si sono liquefatti con l’oblio della dialettica politica e con la scomparsa dei partiti comunisti. La disperazione e l’impotenza sono spesso mascherate da forme di parossismo consumistico e narcisistico che vorrebbero rimuovere il “non senso”. Costanzo Preve descrive con maestria il nostro presente senza via d’uscita; e questo è il problema/dramma principale della nostra epoca:

“Il fatto è che oggi, insieme alla prospettiva della rivoluzione nel vecchio (e unico) senso del termine, è venuta meno anche la vecchia dicotomia Riforme/Rivoluzione, per cui per un secolo e mezzo si è detto che era meglio affidarsi a una lenta evoluzione positiva senza strappi per ottenere risultati simili senza lo scorrimento del sangue e i cicli di violenza che ne susseguono. In realtà non si vede oggi neppure quali forze siano seriamente in grado di ipotizzare una riforma di questo modello di capitalismo globalizzato a prevalenza finanziaria.

Oggi il fattore soggettivo sembra spento non solo per le rivoluzioni, ma anche per le riforme. I frenetici e ipocriti summit dei politici, disturbati o meno da incappucciati in passamontagna o da pagliacci dipinti in trampoli e tamburi, pattinano sul ghiaccio sottile delle superfici di realtà interamente dominate dalla speculazione finanziaria e dai suoi riti in inglese (del tipo dello spread — oh, il buon vecchio Spirito Santo!) 1“.

Spirito rivoluzionario e progettualità

Costanzo Preve invita a non cadere in una contingenza storica che può sembrare sclerotizzata nel paradigma capitalistico, in quanto la rivoluzione è sempre possibile, ciò che viviamo nel nostro tempo storico non è tutto, ma è una congiuntura storica e di conseguenza non è eterna. Le condizioni per la rivolzione necessitano di una lenta aggregazione e configurazione politica, egli incentra l’attenzione sulla denuncia delle contraddizioni del sistema e sull’individuazione dei punti di fragilità del medesimo. I modelli alternativi non sono utili alla rivoluzione, poiché non vi sono protocolli politici che possono essere applicati nell’immanenza. I modelli progettuali si sono dimostrati sempre inapplicabili, per cui il filosofo torinese esclude l’elaborazione attenta dell’alternativa. Tale ambiguità non può che sollevare ragionevoli dubbi, poiché l’ipotesi rivoluzionaria senza un “modello condiviso” torna a incardinarsi sulla sola critica:

“E allora? Bisogna forse rassegnarsi? Bisogna accetta re la trinità universale della gabbia d’acciaio, del disincanto del mondo e del politeismo dei valori? Bisogna accettare il più odioso dei domini militari travestito da interventismo in difesa della pace e dei diritti umani? Bisogna accettare, che il Politicamente Corretto ci imponga che cosa possiamo dire e che cosa non possiamo neppure pensare? Non può essere questa ovviamente la conclusione. Il pessimismo non è obbligatorio, e anche l’ottimismo è facoltativo. Non si tratta allora di dare retta alle ideologie diffuse dai pensatori permessi dal potere, in quanto il potere dosa anche la critica concessa a dosi omeopatiche (esemplare il caso di saggisti come Bauman e Zizek). Ciò che passa il mercato editoriale e televisivo è sempre filtra to de vere e proprie “griglie di compatibilità”. Il massimo di coraggio nello svelamento (esemplare l’unica vera giornalista italiana d’inchiesta onesta, Milena Gabanelli, il re sto è cabaret per semicolti PD, Santoro e Saviano inclusi) consiste nell’indicare veri e propri casi scandalosi. Ma essi sono migliaia, e come i buchi nelle dighe tappatone uno se ne apre un altro. Le rivoluzioni non si fanno con modelli preapplica bili, e neppure accostandosi o discostandosi da modelli ideali pregressi, come è stato il caso del marxismo, dato che il modello originale di Marx era perfettamente inapplicabile, fondandosi su vere e proprie fanfaluche come l’abolizione dello stato e la capacità di auto-organizzazione rivoluzionaria (e non solo sindacale, quella ovvia mente c’è) della classe operaia, salariata e proletaria. Le rivoluzioni richiedono lente precondizioni di aggregazione antropologica, e soprattutto la visibilità non tanto del modello futuro, quanto della debolezza del nemico e della perforabilità delle sue difese. Questa non c’è ancora, e non si può affrettare artificialmente. Per ora basti affermare che ci può essere, e mandare cordialmente al diavolo chi parla di utopia, terrore e altre fregnacce di prevenzione e contenimento2”.

Non si può non tacere sul limite dell’analisi di Costanzo Preve. Senza un paradigma del cielo che indica la via e il fine oggettivo verso cui orientarsi e che dà valore e senso alla lotta, lo spirito rivoluzionario può che insabbiarsi in una fugace scarica di rabbia per le ingiustizie subite. La posizione di Costanzo Preve, rischia, malgrado l’inossidabile coerenza e onestà del filosofo di supportare il sistema. Il capitalismo non teme le critiche ma le progettualità. Ancora oggi se la libertà di critica è concessa, la ragione reale è che essa è fine a se stessa e dunque è senza alternativa. Il potere non può temerla, anzi in molti casi la sollecita e la usa per autolegittimarsi e presentarsi come “democratico”.

La motivazione alla lotta si centuplica, solo se la progettualità è presente. Il dominato si decentra nella realtà politica, in cui potrà vivere la pienezza ontologica della condizione umana e ciò gli consente di resistere agli ostacoli e affina la capacità dialettica. L’assenza di progettualità, inoltre è divisoria, in quanto viene a mancare il sostrato che accomuna i rivoluzionari. Il deficit progettuale favorisce l’egemonia culturale dell’utilitarismo contemporaneo nuova spinosa frontiera della marginalità e dell’atomistica delle solitudini. Si è utili come lavoratori o consumatori, per cui l’essere umano non è più soggetto ma oggetto del sistema. La critica all’utilitarismo non può bastare. Oggi l’utilitarismo come sistema e modo di pensare fonda un nuovo razzismo che si fa fatica a definire e a identificare, ovverossia vi sono persone e popoli utili e altri inutili. Gli inutili possono anche morire ed essere sosituiti dai vincenti “a tempo determinato”, dinanzi a tale tragedia urge la necessità della progettualità:

“Il cuore dell’utilitarismo è l’autofondazione del meccanismo riproduttivo globale del mercato capitalistico su se stesso, togliendo di mezzo le tre fondazioni tradizionali della filosofia politica, l’esistenza di Dio (non importa se cattolica, protestante od ortodossa variamente secolarizzata e già da tempo privata di ogni promessa messianica), il contratto sociale (non importa se nella forma di “destra” di Hobbes, di “centro” di Locke o di “sinistra” di Rousseau, mi scuso con il lettore intelligente per avere usato queste improprie categorie, da lasciare a Bersani, Casini e Alfano), e infine il diritto naturale, concetto che rimanda pur sempre alla natura umana comunitaria associata come principio di legittimazione filosofica di ultima istanza. Con l’utilitarismo di Hume e di Smith, curiosa ed a suo modo geniale e originale mescolanza di empirismo e di scetticismo, il mercato capitalistico si autofonda sulla propensione allo scambio e alla mercificazione universale. A distanza di più di due secoli, siamo in grado ormai di fare un vero bilancio storico-filosofico serio, che presuppone probabilmente il raggio temporale minimo di duecento anni, possiamo dire che il principio dell’utilità generale si è rovesciato nella sensazione diffusa e inquietante della inutilità generale. Siamo arrivati ad avere popoli inutili, generazioni inutili, e più in generale alla sensazione che non vale neppure più la pena argomentare, svelare, di mostrare, eccetera, perché di fronte allo spread e al “giudizio dei mercati” ogni discorso sensato appare inutile. Già Hegel aveva a suo tempo rilevato che l’ateismo non consisteva nella negazione formale, materiale e “cosa le” di Dio, ma nella perdita di interesse verso la verità. Ai suoi tempi, però, questa diagnosi infausta era prematura, perché l’interesse verso la verità comunitario-sociale (l’unica esistente, il resto essendo certezza, esattezza, veridicità, corrispondenza, eccetera), sia pure deformata dal suo uso ideologico, avrebbe avuto ancora un secolo e mezzo davanti a sé, il secolo e mezzo della civiltà borghese e del la sua volonterosa ma inefficace contestazione proletaria. Al tempo di Hegel era impensabile che, appena aperta la televisione per le ultime notizie, la prima frase gridata dal mezzobusto lottizzato fosse “i mercati sono euforici”, oppure “i mercati sono nervosi”. Di fronte a questa quoti diana realtà, alienata e antropomorfizzata insieme, Kafka appare un sobrio epistemologo popperiano3”.

La verità progettuale contro l’ateismo

L’ateismo connota il capitalismo, infatti la verità sulla natura umana e la prassi del logos sono sostitituite dal calcolo immediato dell’interesse/piacere immediato, tale logica comporta la normalizzazione dello sfruttamento, il quale diviene il paradigma con cui gestire e vivere le relazioni. Il bene comunitario si decompone sotto il giogo di tale egemonia culturale che in modo investe la comunità, pertanto la vita privata non è esente da tale paradigma. Dinanzi al totalitarismo dell’utile con i suoi crimini, tre sono le operazioni filosofiche imprescindibili:

- Definire la natura umana

- Valutare l’intero assetto sociale

- Progettare l’alternativa

Costanzo Preve nel suo encomiabile impegno filosofico ha definito la natura umana coniugando Aristotele con Hegel e Marx. Il modello filosofico greco fondato sul logos quale espressione della natura etica e razionale della natura umana gli ha permesso di effettuare un raffronto critico con la realtà capitalistica e di riportare il plesso teorico della verità filosofica in un tempo segnato dal nichilismo. Il suo impegno è stato eroico.

Lo sguardo verso il passato

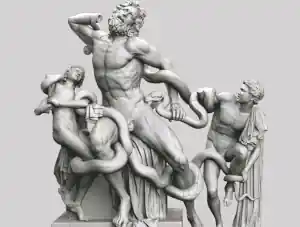

Il ritorno alla Grecia classica nelle opere di Costanzo Preve è uno dei sentieri che si potrebbero seguire per ricostruire la trama del suo pensiero. Nella Grecia classica l’economia era fondata sulla piccola proprietà e solo in epoca ellenistica la schiavitù divenne prevalente. La Grecia classica con i suoi nuclei filosofici è la sorgente dalla quale egli ricostruisce il fondamento veritativo e unisce tale operazione alla critica sociale. Il capitalismo persegue la crematistica, mentre nel mondo classico era combattuta con la prassi filosofica e con economica dei “bisogni reali”, ciò malgrado anche in questo caso il plesso critico prevale sulla progettualità. La sapiente critica a Luciano Canfora sull’economia nella Grecia classica non apre, ancora, alla progettualità:

“Luciano Canfora è un brillante antichista italiano, specialista in “smascheramenti”. Così come ha smascherato in nodo convincente il mito del falso papiro di Artemidoro, che solo cretini patentati come i burocrati della regione Piemonte potevano comprare a peso d’(artemid) oro, e come ha smascherato l’eccessiva demonizzazione della figura di Stalin (il baffuto georgiano è stato il solo modo con cui la classe più storicamente incapace della storia universale, quella operaia, salariata e proletaria, ha potuto arrivare al potere, anche solo per due gene razioni), nello stesso modo in due libri consecutivi ha “smascherato” il mito della democrazia ateniese. In realtà, si trattò sempre e soltanto della dittatura aristocratica della famiglia degli Alcmeonidi, coperta da tecniche di manipolazione assembleare e da finanziamenti imperialistici. Questa volta, però, lo staliniano barese collaboratore del Corriere della Sera ha smascherato male. Dal momento che la stragrande maggioranza dei reperti trasmessici dall’antichità è composta da critici della democrazia, e questo sia in greco antico che in latino, è facilissimo inanellare opportune citazioni che parlano di tirannia della maggioranza, demagogia dei sicofanti, eccetera. Inoltre, anche i bambini sanno che c’erano gli schiavi e le donne erano discriminate, ma soltanto pochi adulti esperti sanno che il modo di produzione schiavistico nell’antica Atene non era affatto dominante (lo divenne soltanto in età ellenistica), ma ad Atene prevaleva uno specifico modo di produzione di piccoli produttori in dipendenti. Ebbene, lo smascheratore non tiene conto del fatto che logos, prima di voler dire linguaggio, ragione e pensiero, voleva dire calcolo (loghìzomai), e in particolare calcolo sociale comunitario della giusta misura della ripartizione del potere e della distribuzione delle ricchezze4”.

Anche l’ipotesi comunitarista ha principalmente due funzioni: la ricostruzione della storia della filosofia attraverso “la comunità del logos” e, quindi, punto di resistenza alla crematistica in difesa della natura umana, si pensi all’opera di Costanzo Preve “Una nuova storia alternativa della filosofia. Il cammino ontologico-sociale della filosofia”. In secundis essa ha funzione correttiva del comunismo, ovvero il comunitarismo di Costanzo Preve consente di leggere i limiti del trascorso “comunismo reale” e in particolare il suo deficit di partecipazione e di democrazia. Ancora una volta lo sguardo è teso tendenzialmente alla radicalità della critica:

“Perché allora difendere egualmente la democrazia? Per una sola ragione di fondo, che però è decisiva. Se crediamo nella comunità, infatti, non possiamo, senza cadere in contraddizione, pensare che ciò che è appunto “comune” nella comunità (to koinòn), e cioè le decisioni strategiche nella sua riproduzione, possa essere espropriato alla comunità stessa e avocato a un gruppo di ristretto “reggitori”. Se infatti la comunità è portatrice in quanto tale di socialità e razionalità, non possiamo, senza cadere in contraddizione, pensare che la socialità e la razionalità stesse possano essere concentrate in gruppi ristretti che semplicemente “prescrivono” al resto della comunità il da farsi5”.

Ancora una volta il confronto dialettico con il filosofo torinese ci invita al suo superamento dialettico, come è buona prassi nella filosofia. Il superamento dialettico ci conduce alla progettualità, a una fase in cui modelli e alternative dovrebbero confrontarsi alla ricerca di sintesi e di organizzazione. Al comunismo marxiano siamo giunti dopo una lunga elaborazione di progettualità che ha avuto il suo cominciamento nelle utopie del Rinascimento. A noi il compito di risemantizzare ciò che è già stato per elaborare modelli all’altezza dei tempi. L’unica certezza da cui possiamo partire è la seguente:

“La messe è molta, ma gli operai sono pochi" Luca (Lc 10,2)”.

Si cercano dunque “operai dotati di passione durevole e disinteressata” per il lavoro filosofico, e al momento, non sembra essercene tanti.

Le analisi critiche di Costanzo Prevesul “capitalismo assoluto” sono fonte di lucido ritorno alla realtà storica per i lettori, ma è deficitario nella progettualità. La critica senza la progettualità non può che favorire una stato di malinconica depressione. Senza la progettualità la critica e l’analisi delle fragilità del sistema rischiano di ricadere sui dominati i quali non possono che percepirsi come impotenti dinanzi al sistema. Se si è incapaci di proporre l’alternativa la “rivoluzione non ha senso”. Senza la fatica della progettualità non si mette in atto l’interalità che connota la filosofia, poiché la critica senza la progettualità non risponde all’intero attributo imprescindibile del filosofare. Sta a noi continuare il suo lavoro dello spirito. La progettualità è faticosa, poiché essa esige non solo impegno, ma è confronto dialettico con i modelli plurali di progettualità attraverso i quali giungere a una sintesi razionale, come già detto sostenuta da una adeguata organizzazione. Coloro che intraprendono tale sentiero potrebbero essere oggetto di marginalità e di ostracismo. La via della progettualità necessità della “passione durevole” che nel nostro presente è combattuta con ogni mezzo, perché essa è il motore della storia.

Like

Like

Dopo aver prestato servizio lavoristico intellettuale da proletario della meccanica informatica applicata alle macchine dell'ultimo re d'italia, studiando la sera le nascenti innovazioni della cosiddetta intelligenza artificiale, (con uno dei padri dell'operaismo italiano), tra la fine degli anni 70 e 80, in maniera pionieristica,...

Oggi ho ripreso lentamente a ristudiare i giganti della psicologia e della filosofia , compreso il Marx cosiddetto esoterico. Non solo, anche tanti altri autori della bassa e della leggera , (alla Danilo Montaldi ) dimenticati dai piu' famosi e dotti ipermarxisti , marxiani, qui presenti , con interessanti lavori sempre di diagnosi sul capitale ma mai con una teoria altra su cosa potremmo fare tutti insieme per salvarci il culo , una volta per tutte. Aspettando Godot o Jimi Hendrix , volendo.