Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 2430

Per una teoria politica del Comune

di Andrea Baldazzini

L’intento

che qui ci proponiamo di svolgere è quello di fornire una presentazione generale delle origini della teoria politica del Comune, soffermandosi in particolare sulla prospettiva elaborata da Pierre Dardot e Christian Laval nel loro ultimo libro tradotto

da poco in italiano per Derive Approdi con il titolo “Del Comune o della rivoluzione nel XXI secolo”. É un libro molto corposo e articolato che si pone immediatamente come un tentativo di ripensamento complessivo del concetto di Comune. Come

vedremo è importante distinguere fin da subito il tema del Comune da quello dei cosiddetti Beni Comuni poichè essi hanno storie e significati radicalmente diversi, anche se spesso e volentieri vengono evocati negli stessi contesti di discussione. Inoltre,

chiunque può intuire quanto il Comune, qui assunto come termine di discussione e non come semplice aggettivo, abbia origini antichissime, anzi, si può dire che da sempre nella storia occidentale si parla di Comune. Tanto per fare alcuni esempi basti

pensare all’oikos greco, termine che letteralmente significa ‘casa’ ma, viene utilizzato anche per indicare le più importanti realtà sociali greche come la famiglia o lo Stato inteso appunto quale insieme di queste famiglie. Esso indica insomma

le dimensioni collettive in cui vi è produzione di e in Comune. Oppure si pensi al termine aristotelico koinònein, cioè il “mettere in comune” che indica l’azione dei cittadini di deliberare in comune per determinare ciò che conviene alla

città e ciò che è giusto fare.

L’intento

che qui ci proponiamo di svolgere è quello di fornire una presentazione generale delle origini della teoria politica del Comune, soffermandosi in particolare sulla prospettiva elaborata da Pierre Dardot e Christian Laval nel loro ultimo libro tradotto

da poco in italiano per Derive Approdi con il titolo “Del Comune o della rivoluzione nel XXI secolo”. É un libro molto corposo e articolato che si pone immediatamente come un tentativo di ripensamento complessivo del concetto di Comune. Come

vedremo è importante distinguere fin da subito il tema del Comune da quello dei cosiddetti Beni Comuni poichè essi hanno storie e significati radicalmente diversi, anche se spesso e volentieri vengono evocati negli stessi contesti di discussione. Inoltre,

chiunque può intuire quanto il Comune, qui assunto come termine di discussione e non come semplice aggettivo, abbia origini antichissime, anzi, si può dire che da sempre nella storia occidentale si parla di Comune. Tanto per fare alcuni esempi basti

pensare all’oikos greco, termine che letteralmente significa ‘casa’ ma, viene utilizzato anche per indicare le più importanti realtà sociali greche come la famiglia o lo Stato inteso appunto quale insieme di queste famiglie. Esso indica insomma

le dimensioni collettive in cui vi è produzione di e in Comune. Oppure si pensi al termine aristotelico koinònein, cioè il “mettere in comune” che indica l’azione dei cittadini di deliberare in comune per determinare ciò che conviene alla

città e ciò che è giusto fare.

Facendo un salto di alcuni secoli si può pensare al Comune e alla sua nascita come realtà politica reale nella forma di quell’ente territoriale di base, sorto dopo la scomparsa dei regimi feudali, dotato di un certo grado di autonomia amministrativa e rivolto agli interessi dei sui abitanti o comunque della popolazione locale.

- Details

- Hits: 2373

Sulla felicità come opera in lotta nel lavoro della conoscenza

di Nicolas Martino

Cominciamo con questo testo di Nicolas Martino a pubblicare alcuni degli interventi che sono stati presentati al Convegno di Effimera “Sovvertire l’infelicità”, il 3 e 4 ottobre scorsi. Per rilanciare i temi e le riflessioni emerse, diffondere contenuti, accendere discussioni, far fiorire nuove idee e pratiche creative

Notava significativamente Alfred Sohn-Rethel che l’intellettuale stesso «ignora assolutamente l’origine sociale delle sue forme concettuali» . È bene tenerle a mente queste parole – e in realtà tutta la geniale e troppo poco valorizzata ricerca di Sohn-Rethel sul rapporto tra forma denaro e forme del sapere – per provare a svolgere qualche riflessione sulla felicità e l’infelicità nel lavoro della conoscenza, ricordando che proprio qualche mese fa la storica rivista di filosofia «aut aut» ha dedicato un numero al lavoro intellettuale in epoca neoliberale, un fascicolo significativamente intitolato «Intellettuali di se stessi» . Essì, perché l’intellettuale è ormai interamente colonizzato dalla forma di vita neoliberale che ha fatto di ogni vivente un inprenditore di se stesso, e quindi lo ha catturato in quel marketing del se che non sembra lasciare alcuna via di scampo. Eppure proprio a partire da questa figura iperindividualizzata è possibile che emergano figure di vita comune, è possibile aprire un discorso che sottragga il lavoro intellettuale all’infelicità di un narcinismo (narcisismo + cinismo) esasperato.

Notava significativamente Alfred Sohn-Rethel che l’intellettuale stesso «ignora assolutamente l’origine sociale delle sue forme concettuali» . È bene tenerle a mente queste parole – e in realtà tutta la geniale e troppo poco valorizzata ricerca di Sohn-Rethel sul rapporto tra forma denaro e forme del sapere – per provare a svolgere qualche riflessione sulla felicità e l’infelicità nel lavoro della conoscenza, ricordando che proprio qualche mese fa la storica rivista di filosofia «aut aut» ha dedicato un numero al lavoro intellettuale in epoca neoliberale, un fascicolo significativamente intitolato «Intellettuali di se stessi» . Essì, perché l’intellettuale è ormai interamente colonizzato dalla forma di vita neoliberale che ha fatto di ogni vivente un inprenditore di se stesso, e quindi lo ha catturato in quel marketing del se che non sembra lasciare alcuna via di scampo. Eppure proprio a partire da questa figura iperindividualizzata è possibile che emergano figure di vita comune, è possibile aprire un discorso che sottragga il lavoro intellettuale all’infelicità di un narcinismo (narcisismo + cinismo) esasperato.

Quella dell’intellettuale è una storia lunga e complessa che ha segnato di se il Novecento, ma quella dell’intellettuale imprenditore di se stesso è relativamente recente ed è possibile farla risalire alla metà degli anni Settanta, in coincidenza con la grande controrivoluzione neoliberista. È il risultato da una parte della consumazione di quella figura dell’intellettuale separato chiamato a distinguere il vero dal falso e il bene dal male dall’alto del suo isolamento – consumazione indotta dalla trasformazione postfordista imperniata sulla fine della separazione tra lavoro manuale e lavoro intellettuale e sulla valorizzazione del lavoro intellettuale e creativo diffuso – e però anche del fallimento della risposta che a quella grande trasformazione tentò di dare quell’intellettualità di massa prepontentemente emersa sulla scena delle metropoli occidentali dopo i cosiddetti trenta gloriosi.

- Details

- Hits: 3777

Dalla filosofia alla concezione materialistica della storia

Appunti per una introduzione alla concezione materialistica della storia, n.1

di Antiper

Introduzione

Introduzione

Sul rapporto tra marxismo e filosofia sono state scritte intere biblioteche. Il “dilemma” è ricondotto alla questione, posta dai filosofi “di professione”, dell’insufficiente, nascosto, frainteso o addirittura mistificato “statuto filosofico” del marxismo.

Nel parlare di marxismo e filosofia si va da chi afferma che il vero problema del marxismo è l’assenza di uno spazio filosofico specifico a chi afferma che un po’ di buona filosofia c’è, ma bisogna disseppellirla da sotto una montagna di deformazioni economicistiche, storicistiche, umanistiche, a chi sostiene che in Marx è posto in modo esauriente il problema filosofico fondamentale. E così via.

Più in generale i filosofi vogliono più filosofia. E' normale: gli economisti vogliono più economia, i sociologi più sociologia, ecc… Raramente si ricorda che una delle acquisizioni fondamentali di Marx consiste proprio nel superamento della divisione disciplinare della conoscenza (si potrebbe dire, della “divisione del lavoro nel campo della conoscenza”) e nell’inaugurazione di un nuovo approccio ai problemi filosofici, economici, storici, sociali, ecc…

«il marxismo non si lascia collocare in nessuno dei comparti tradizionali del sistema delle scienze borghesi, e anche se si intendesse approntare appositamente per esso... un nuovo comparto chiamato sociologia, esso non vi rimarrebbe tranquillamente, ma continuerebbe a uscirne per infilarsi in tutti gli altri. “Economia”, “filosofia”, “storia”, “teoria del diritto e dello Stato”, nessuno di questi comparti è in grado di contenerlo, ma nessuno di essi sarebbe al sicuro dalle sue incursioni se si intendesse collocarlo in un altro» [1].

La maggior parte dei filosofi critica “benevolmente” Marx

- Details

- Hits: 2654

Message in a Bottle: filosofia o ideologia?

di Renato Caputo

L’attuale processo di de-emancipazione rischia di ridurre il pensiero critico a strumento delle classi dominanti. Anche la filosofia corre il rischio di esser ridotta a sofistica, per essere inglobata nel pensiero unico. In tal modo da strumento di emancipazione sociale, la formazione filosofica rischia di divenire mero mezzo di perpetuazione della classe dominante, cooptando le poche teste pensanti delle classi subalterne

La filosofia, favorendo lo sviluppo di un sapere critico e di una visione del mondo scientifica, è stata sempre considerata con sospetto dai ceti sociali dominanti. Inoltre, ponendo la questione della verità come un compito collettivo, da realizzare attraverso un costante dialogo fra diversi, essa non può che essere avversata da chi auspica soluzioni autoritarie fondate sul diritto del più forte, la legge di natura quale legge della giungla. Un modo di pensare che parte dal sapere di non sapere non può che essere combattuto da ogni forma di fondamentalismo, di totalitarismo, di fanatismo.

La filosofia, favorendo lo sviluppo di un sapere critico e di una visione del mondo scientifica, è stata sempre considerata con sospetto dai ceti sociali dominanti. Inoltre, ponendo la questione della verità come un compito collettivo, da realizzare attraverso un costante dialogo fra diversi, essa non può che essere avversata da chi auspica soluzioni autoritarie fondate sul diritto del più forte, la legge di natura quale legge della giungla. Un modo di pensare che parte dal sapere di non sapere non può che essere combattuto da ogni forma di fondamentalismo, di totalitarismo, di fanatismo.

D’altra parte, essendo fondata sull’amore per la verità, la filosofia non può che, ancora, essere avversata da chi, per mantenere i propri privilegi, deve mantenerla celata, dal momento che la verità è rivoluzionaria. Il pensiero filosofico, come riconosceva lo stesso Benedetto Croce, è un sapere in sé e per sé democratico, in quanto si fonda sulla ragione quale caratteristica peculiare del genere umano, di cui ogni uomo è almeno potenzialmente portatore. Quindi non solo essa offre a ognuno la possibilità di uscire dallo stato di minorità, quale “incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro”, per dirla con Kant, ma è presente in sé in ogni uomo, in quanto tale potenzialmente filosofo. In tal modo essa è animata da uno spirito radicalmente egualitario, tanto che i suoi più acerrimi nemici - quali Nietzsche - imputano al suo fondatore, Socrate, di essere il primo responsabile della rivolta degli schiavi e accusano il fondatore della filosofia moderna, Cartesio, di essere il nonno della rivoluzione.

- Details

- Hits: 3037

Vita, lavoro, linguaggio. Biopolitica e biocapitalismo

di Sandro Chignola

1. Non mi è semplice intervenire

sul tema che mi è stato proposto. Non mi è facile per almeno due motivi. Il primo concerne la mia riluttanza a tornare su quello che, in ambito filosofico politico almeno, viene sedimentandosi come il «canone» filosofico della biopolitica. Foucault,

Benjamin, Arendt e poi l’uso che di essi è stato fatto da Agamben, Negri-Hardt o Esposito. Il secondo per la difficoltà che ho, una difficoltà probabilmente solo mia, a impostare un intervento sui saperi e sui poteri della biopolitica che si sforzi di

passare per così dire all’esterno dell’ordine del discorso su cui si impegna questa parte, una parte che è in fondo anche la mia, della filosofia politica contemporanea. Non entrerò pertanto nel merito della questione di come è venuta evolvendosi

questa discussione, né mi addentrerò nei problemi di filologia sollevati dall’uso che è stato fatto delle categorie foucaultiane da parte di autori che vi si sono riferiti con modalità molto differenti e, almeno in alcuni casi, sottoponendole consapevolmente

ad una torsione. Ciò che mi propongo di fare in questa occasione è qualcosa di diverso, ed in particolare di cartografare processi dentro i quali saperi e poteri agiscono gli uni sugli altri in un processo di co-produzione circolare surdterminato dall’assiomatica del capitale e da alcune delle sue forme contemporanee di accumulazione. Mi scuso in anticipo se sarò piuttisto sommario e se, proprio per questo, rinvierò troppo spesso e in modo davvero poco elegante a miei altri lavori.

1. Non mi è semplice intervenire

sul tema che mi è stato proposto. Non mi è facile per almeno due motivi. Il primo concerne la mia riluttanza a tornare su quello che, in ambito filosofico politico almeno, viene sedimentandosi come il «canone» filosofico della biopolitica. Foucault,

Benjamin, Arendt e poi l’uso che di essi è stato fatto da Agamben, Negri-Hardt o Esposito. Il secondo per la difficoltà che ho, una difficoltà probabilmente solo mia, a impostare un intervento sui saperi e sui poteri della biopolitica che si sforzi di

passare per così dire all’esterno dell’ordine del discorso su cui si impegna questa parte, una parte che è in fondo anche la mia, della filosofia politica contemporanea. Non entrerò pertanto nel merito della questione di come è venuta evolvendosi

questa discussione, né mi addentrerò nei problemi di filologia sollevati dall’uso che è stato fatto delle categorie foucaultiane da parte di autori che vi si sono riferiti con modalità molto differenti e, almeno in alcuni casi, sottoponendole consapevolmente

ad una torsione. Ciò che mi propongo di fare in questa occasione è qualcosa di diverso, ed in particolare di cartografare processi dentro i quali saperi e poteri agiscono gli uni sugli altri in un processo di co-produzione circolare surdterminato dall’assiomatica del capitale e da alcune delle sue forme contemporanee di accumulazione. Mi scuso in anticipo se sarò piuttisto sommario e se, proprio per questo, rinvierò troppo spesso e in modo davvero poco elegante a miei altri lavori.

Non uso ovviamente a caso il termine «surdétermination» che Althusser riprende da Lacan (Althusser, 1965). Quanto intendo chiarire a premessa delle pagine che seguono, è che non intendo riferirmi ad una trasformazione del capitale (o a una sua particolare fase che segnerebbe un’«epoca») cui potrebbe essere direttamente riferita, in senso causale, una messa a valore o un’occupazione della «vita», quanto piuttosto ad un rapporto contestuale all’interno del quale saperi e poteri evolvono appoggiandosi gli uni sugli altri e sulla materialità dei processi che – cercherò di mostrarlo – essi concorrono a istituire come segmenti per la valorizzazione del capitale e per l’attività di impresa. Di qui, perciò, alcune cautele che preferisco enunciare.

- Details

- Hits: 3101

L’uomo a una dimensione 2.0

di Lelio Demichelis

Pubblicato negli Stati Uniti nel 1964, L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse conserva ancora oggi – o forse ancora di più oggi – la sua attualità e lucidità di analisi

Pubblicato negli Stati Uniti nel 1964 e in italiano nel 1967, L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse conserva ancora oggi – o forse ancora di più oggi, dopo questi maledetti trent’anni di neoliberismo, di tecnocrazie, di globalizzazione e di rete – la sua attualità, la sua lucidità di analisi. Dunque è tempo di toglierlo dagli scaffali e di farlo circolare di nuovo. Anche se rileggere oggi Marcuse è imbarazzante, ci consegna infatti alla penosa consapevolezza esistenziale di avere fallito, di avere buttato nel cestino l’intelligenza e lo spirito critico, di vivere nuovamente in società bloccate forse ancora più bloccate, irrigidite, pesanti (altro che modernità liquida di Bauman) di allora.

Pubblicato negli Stati Uniti nel 1964 e in italiano nel 1967, L’uomo a una dimensione di Herbert Marcuse conserva ancora oggi – o forse ancora di più oggi, dopo questi maledetti trent’anni di neoliberismo, di tecnocrazie, di globalizzazione e di rete – la sua attualità, la sua lucidità di analisi. Dunque è tempo di toglierlo dagli scaffali e di farlo circolare di nuovo. Anche se rileggere oggi Marcuse è imbarazzante, ci consegna infatti alla penosa consapevolezza esistenziale di avere fallito, di avere buttato nel cestino l’intelligenza e lo spirito critico, di vivere nuovamente in società bloccate forse ancora più bloccate, irrigidite, pesanti (altro che modernità liquida di Bauman) di allora.

Rileggerlo ci permette però di capire perché la classe operaia si è sciolta nel capitalismo che avrebbe dovuto contrastare, perché lo stanno facendo via rete anche i giovani (che però allora accusavano gli operai di essersi integrati nel sistema) e perché anche i nuovi modelli di economia (sharing, smart, soft, green, social, a costo marginale zero, eccetera) rischiano di essere parte strutturata e funzionale (e non il post che avanza) del sistema tecnico e capitalista.

Partiamo dall’Introduzione, che ha come sottotitolo: La paralisi della critica: la società senza opposizione. Perfetta rappresentazione della società di allora e ancor più di oggi, con l’aggravante, per noi, che dopo di allora un tentativo di cambiamento ci fu (il sessantotto), mentre oggi l’integrazione (definitivamente compiuta?) di tutti nel sistema tecnico e capitalista ha cancellato non solo la voglia di cambiamento, non solo la consapevolezza che questo mondo non funziona, ma ha prodotto un consenso totalitario alla propaganda neoliberista e tecnologica per cui non vi sono alternative - e se non ci sono è inutile affannarsi a cercarle o criticare l’esistente (meglio adattarsi).

- Details

- Hits: 4715

Crimini climatici (siamo in guerra e non lo sappiamo)

Salvatore Palidda

L’attenzione e talvolta la passione per lo studio dei diversi aspetti dei cambiamenti nel campo delle conoscenze sul pianeta Terra sono sempre state circoscritte alle cerchie degli archeologi, biologi, geologi, alcuni antropologi, mentre non hanno mai suscitato interesse fra le scienze politiche e sociali. Si sa, sin da Platone e Aristotele sino ai vari filosofi politici (Sant’Agostino, Ibn Khaldoun, Tommaso Moro, Machiavelli, Tommaso Campanella, Hobbes e Locke) e poi Durkheim e alcuni contemporanei, queste «scienze» sono state quasi sempre condizionate soprattutto dall’imperativo «prescrittivista», cioè dalla pretesa di fornire «ricette» per «risolvere» i problemi dell’organizzazione politica della società. Spesso in nome della prosperità e posterità, della pace e persino della felicità «per tutti» (come la «giustizia uguale per tutti»). La storia del mondo recente e anche l’attuale congiuntura, al contrario, mostrano sempre crescenti diseguaglianze, atrocità e genocidi. Più guerre che periodi di pace. La pretesa prescrittivista si è rivelata dunque fallimentare, se non peggio: visto che molto spesso queste scienze, di fatto, hanno prodotto saperi utili ai dominanti, cioè i primi responsabili della riproduzione del peggio. La parresia – da Socrate a Foucault – è stata sempre osteggiata, o confinata in una nicchia concessa dal potere. Il quale si può permettere di essere criticato o dissacrato, anche perché di pari passo cresce sempre più l’asimmetria fra dominanti e dominati, ridotti oggi a qualche tentativo di resistenza spesso disperata o semplicemente all’impotenza, a fronte dell’erosione delle possibilità di agire politico (il caso della Grecia è assai eloquente). Di fronte al trionfo dei think tanks liberisti, le prospettive opposte si sono rivelate nei fatti tardive e infine perdenti, malgrado la crisi evidente in cui versa il modello liberista. Il quale sopravvive senza grandi intralci proprio perché non si concretizza un’alternativa capace di affermarsi.

L’attenzione e talvolta la passione per lo studio dei diversi aspetti dei cambiamenti nel campo delle conoscenze sul pianeta Terra sono sempre state circoscritte alle cerchie degli archeologi, biologi, geologi, alcuni antropologi, mentre non hanno mai suscitato interesse fra le scienze politiche e sociali. Si sa, sin da Platone e Aristotele sino ai vari filosofi politici (Sant’Agostino, Ibn Khaldoun, Tommaso Moro, Machiavelli, Tommaso Campanella, Hobbes e Locke) e poi Durkheim e alcuni contemporanei, queste «scienze» sono state quasi sempre condizionate soprattutto dall’imperativo «prescrittivista», cioè dalla pretesa di fornire «ricette» per «risolvere» i problemi dell’organizzazione politica della società. Spesso in nome della prosperità e posterità, della pace e persino della felicità «per tutti» (come la «giustizia uguale per tutti»). La storia del mondo recente e anche l’attuale congiuntura, al contrario, mostrano sempre crescenti diseguaglianze, atrocità e genocidi. Più guerre che periodi di pace. La pretesa prescrittivista si è rivelata dunque fallimentare, se non peggio: visto che molto spesso queste scienze, di fatto, hanno prodotto saperi utili ai dominanti, cioè i primi responsabili della riproduzione del peggio. La parresia – da Socrate a Foucault – è stata sempre osteggiata, o confinata in una nicchia concessa dal potere. Il quale si può permettere di essere criticato o dissacrato, anche perché di pari passo cresce sempre più l’asimmetria fra dominanti e dominati, ridotti oggi a qualche tentativo di resistenza spesso disperata o semplicemente all’impotenza, a fronte dell’erosione delle possibilità di agire politico (il caso della Grecia è assai eloquente). Di fronte al trionfo dei think tanks liberisti, le prospettive opposte si sono rivelate nei fatti tardive e infine perdenti, malgrado la crisi evidente in cui versa il modello liberista. Il quale sopravvive senza grandi intralci proprio perché non si concretizza un’alternativa capace di affermarsi.

- Details

- Hits: 1467

Abbiamo già perso in partenza?

In risposta a Barra Caracciolo

di Leonardo Mazzei

L'appuntamento è tra circa un anno, ma già se ne discute. Potrà il voto popolare rovesciare quanto appena approvato dal Senato in materia costituzionale?

L'appuntamento è tra circa un anno, ma già se ne discute. Potrà il voto popolare rovesciare quanto appena approvato dal Senato in materia costituzionale?

A parere di alcuni sì, a giudizio di altri no. Chi scrive ha cercato di argomentare più volte - (vedi ad esempio QUI) - le ragioni che inducono a valutare come ragionevolmente possibile la cancellazione della contro-riforma Renzi-Verdini.

Altri, sempre nel campo dei difensori della Costituzione del 1948, sono assai più pessimisti. E' questo il caso del nostro amico Luciano Barra Caracciolo (alias Quarantotto), che ha esposto le sue convinzioni in un articolo di qualche giorno fa.

Barra Caracciolo divide sostanzialmente il suo ragionamento in tre parti. Nella prima spiega l'impossibilità che il referendum si svolga nella piena consapevolezza dei temi e dei problemi sui quali l'elettore dovrà pronunciarsi. Nella seconda, strettamente legata alla prima, vengono elencate le gravi violazioni della legalità costituzionale compiute da Renzi, senza che gli elettori possano avere gli strumenti culturali per fronteggiarle in sede di referendum. Nella terza, l'autore giunge alla conclusione che, in virtù di quanto affermato nelle due parti precedenti, non vi è sostanzialmente nessuna possibilità che il referendum possa correggere il "legno storto" della riforma renziana.

- Details

- Hits: 1967

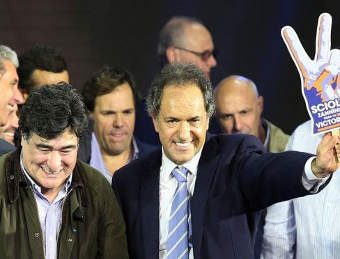

La fine del kirchnerismo e del ciclo progressista in America latina?

di Gennaro Carotenuto

È tempo di provare un’analisi che vada oltre il mero risultato del primo turno presidenziale argentino, ma che da questo parta. È finito, anche se vincesse Daniel Scioli, il ciclo kirchnerista che ha ricostruito il paese dopo il default del 2001, e da tempo, in particolare con le difficoltà brasiliane e venezuelane degli eredi di Lula e Chávez, sembra giunto alla fine un ciclo storico progressista e integrazionista dell’America latina post-neoliberale. Per allargare il discorso, partiamo brevemente dall’oggi, dalla foto di famiglia con il borghese Scioli in cravatta e il suo candidato proletario alla vicepresidenza Zannini, una figura bicefala che non ha per ora risolto le contraddizioni.

È tempo di provare un’analisi che vada oltre il mero risultato del primo turno presidenziale argentino, ma che da questo parta. È finito, anche se vincesse Daniel Scioli, il ciclo kirchnerista che ha ricostruito il paese dopo il default del 2001, e da tempo, in particolare con le difficoltà brasiliane e venezuelane degli eredi di Lula e Chávez, sembra giunto alla fine un ciclo storico progressista e integrazionista dell’America latina post-neoliberale. Per allargare il discorso, partiamo brevemente dall’oggi, dalla foto di famiglia con il borghese Scioli in cravatta e il suo candidato proletario alla vicepresidenza Zannini, una figura bicefala che non ha per ora risolto le contraddizioni.

Dunque per la prima volta nella storia argentina ci sarà un ballottaggio. Questo partirà da un pareggio tecnico tra il candidato appoggiato dalla maggioranza, Daniel Scioli, e quello della destra neoliberale Mauricio Macri (accentato sulla ‘a’, non sulla ‘i’: Màcri). I sondaggi, ai quali per una volta sarebbe ingiusto dare tutte le colpe, erano tutti appiattiti sul voto nelle primarie obbligatorie di agosto, quando il 38% degli elettori scelse di partecipare a quelle del Frente para la Victoria, che aveva il solo Scioli come candidato, e il 31% appoggiò la coalizione di destra. In due mesi, non rilevati dalla demoscopia – una scienza sempre meno esatta, se mai lo è stata – il FpV non ha guadagnato quel paio di punti che avrebbe permesso la vittoria al primo turno, e Macri ha sfondato quel bacino del 30% nel quale le destre erano relegate anche quando governavano col menemismo (voti peronisti per il neoliberismo). Non è interessante qui vaticinare cosa accadrà tra quattro settimane, e quanto eventualmente sarà profonda una restaurazione neoliberale.

- Details

- Hits: 3202

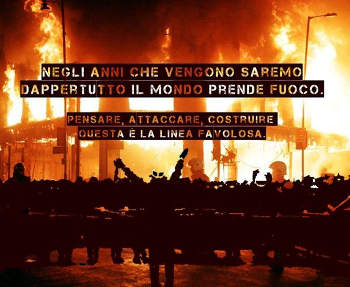

Che cosa sono i nostri amici?

di Gigi Roggero

Ai nostri amici, l’ultimo libro del Comitato Invisibile, è un libro da leggere. In parte studiando quello che gli autori dicono, in parte studiando i lettori, reali o potenziali, che lo leggono. A chi si rivolge, infatti? La risposta è contenuta nel titolo, indubbiamente azzeccato: agli amici. Sono gli amici di un “partito” invisibile e disperso, immaginario e privo di organizzazione. Anzi, che rifugge l’organizzazione. È un partito che emerge laddove vi è un’insorgenza, “là dove l’epoca si incendia”, si inabissa laddove vi è apparente calma, quando si torna a registrare lo “scarso entusiasmo della ‘gente’ nel lanciarsi in una battaglia perduta in anticipo”. Il libro parla agli amici concreti e virtuali di questo partito: a quelli che già lo sono, rafforzando le loro convinzioni, a quelli che lo possono diventare, offrendo argomenti affascinanti per diventarlo.

Ai nostri amici, l’ultimo libro del Comitato Invisibile, è un libro da leggere. In parte studiando quello che gli autori dicono, in parte studiando i lettori, reali o potenziali, che lo leggono. A chi si rivolge, infatti? La risposta è contenuta nel titolo, indubbiamente azzeccato: agli amici. Sono gli amici di un “partito” invisibile e disperso, immaginario e privo di organizzazione. Anzi, che rifugge l’organizzazione. È un partito che emerge laddove vi è un’insorgenza, “là dove l’epoca si incendia”, si inabissa laddove vi è apparente calma, quando si torna a registrare lo “scarso entusiasmo della ‘gente’ nel lanciarsi in una battaglia perduta in anticipo”. Il libro parla agli amici concreti e virtuali di questo partito: a quelli che già lo sono, rafforzando le loro convinzioni, a quelli che lo possono diventare, offrendo argomenti affascinanti per diventarlo.

Il linguaggio è adatto allo scopo, a volte colto e altre popolare, con diversi richiami filosofici, espliciti o impliciti, e con numerose citazioni di amici del partito, che prendono parola dal vivo delle lotte in Egitto o in Grecia. Gli obiettivi polemici sono spesso centrati con cura, i principali sono rivolti alla sinistra e agli anarchici, ovvero al senso profondo di sconfitta di cui la prima è portatrice, ai guaiti ideologici dei secondi. Più problematica ci pare, su diversi nodi, la direzione data alla critica, peraltro coerente a un’impostazione di fondo del libro.

Procederemo in modo rapido sui punti di accordo, ci soffermeremo invece sui problemi che riscontriamo. L’obiettivo di questo testo non è infatti una semplice recensione, ma è contribuire a una discussione militante, chiara e produttiva. Anche i nostri amici pensiamo condividano questo proposito.

- Details

- Hits: 2071

Portogallo, Polonia (Atene è "pacificata"?): il trionfo dell'€uropa del fogno... O no?

di Quarantotto

Europe’s Many Economic Disasters

1. La situazione è seria. Ma non ancora grave (ma lo diventerà presto).

Analizzarla in tutta la sua complessità geo-politica è un compito praticamente impossibile: il condizionamento mediatico occidentale, che seleziona, riformula e manipola i fatti, in una narrazione ossessiva, che spinge sempre e soltanto verso la direzione paradossale di confondere la democrazia con le politiche deflattive (che preserverebbero i consumatori e quindi, si dice, i lavoratori), è troppo intenso per poter avere un quadro fattuale completo e compiere una valutazione attendibile.

2. Prendiamo la vicenda portoghese.

Qui prendiamo le mosse dall'articolo del "solito" A.E. Pritchard sul Telegraph, tradotto da Voci dall'estero.

Il "pezzo" è sufficientemente eloquente e condivisibile, riportando elementi di comprensione che abbiamo più volte sottolineato su questo blog.

In pratica, sappiamo che il Presidente della Repubblica, Anibal Cavaco Silva, preferisce, dopo le elezioni, attribuire l'incarico al primo ministro uscente, che ha perso la maggioranza (pur conservando la sua formazione politica la qualità di partito maggioramente votato), - e dunque non può, con ogni probabilità ottenere la fiducia del parlamento-, pur di non consentire l'insediamento di un governo di effettiva maggioranza (parlamentare), formato dalla coalizione tra socialisti di Costa e le due formazioni di sinistra contrarie all'euro e al fiscal compact (le due cose, comunque la pensi Tsipras, coincidono nei presupposti e negli effetti socio-economici).

- Details

- Hits: 2754

Intellettuali senza popolo

Leggendo «Scrittori e massa» di Alberto Asor Rosa

di Damiano Palano

Il conformista non è forse il romanzo più importante di Alberto Moravia, ma le sue pagine restituiscono nitidamente la visione del rapporto fra individuo e società che contrassegna molti lavori dello scrittore romano. Dalla trama aggrovigliata del racconto emerge sicuramente un ritratto impietoso del ceto medio impiegatizio che si strinse attorno alla causa del fascismo.

Il conformista non è forse il romanzo più importante di Alberto Moravia, ma le sue pagine restituiscono nitidamente la visione del rapporto fra individuo e società che contrassegna molti lavori dello scrittore romano. Dalla trama aggrovigliata del racconto emerge sicuramente un ritratto impietoso del ceto medio impiegatizio che si strinse attorno alla causa del fascismo.

Ma l’Italia degli anni del regime era solo il simbolo di una condizione più generale, perché Moravia concepì il romanzo come una sorta di indagine sul «conformismo», e cioè sulle radici di quel fenomeno – sociale, psicologico, culturale – che spinge il singolo verso la «massa». Secondo lo schema che strutturava il romanzo, Marcello Clerici, il protagonista, cercava infatti costantemente di negare a se stesso la ‘diversità’ in cui si era imbattuto in occasione di un episodio traumatico dell’infanzia. E proprio per negare questa ‘anormalità’, tentava di confondersi nella «massa» degli individui mediocri. Così, sebbene il sostegno al regime esemplificasse chiaramente in cosa consistesse, in termini politici, il conformismo di Marcello, per Moravia non si trattava di un fenomeno circoscritto all’esperienza autoritaria. Marcello infatti si lasciava andare a un «compiacimento quasi voluttuoso» in tutte le occasioni in cui scopriva di essere «eguale agli altri, eguale a tutti», e cioè anche quando riconosceva di essere un consumatore identico a tutti gli altri che compravano «le sigarette della stessa marca» e che avevano «gli stessi gesti suoi»[1]. E accettava con entusiasmo persino il disagio degli autobus gremiti di folla, perché proprio «dalla folla» gli giungeva «il sentimento confortante di una comunione multiforme», che andava «dal farsi pigiare dentro un autobus fino all’entusiasmo delle adunate politiche»[2].

- Details

- Hits: 2040

C’è spazio in Europa per il costituzionalismo antifascista?

di Alessandro Somma

Si è cominciato, al principio degli anni ottanta, con il divorzio tra la Banca d’Italia e il Ministero del Tesoro, ovvero con la rimozione dell’obbligo in capo alla prima di acquistare i titoli del debito pubblico che il secondo non riusciva a collocare. Seguì un forte incremento degli interessi, indispensabile a indurre gli investitori a concedere credito allo Stato italiano, all’origine di una drammatica spirale: il notevole aumento del debito pubblico, a sua volta produttivo di un ulteriore incremento degli interessi. Di qui la spinta a cedere all’Europa la sovranità monetaria secondo le modalità descritte nel Trattato di Maastricht, prima fra tutte quelle riguardanti il rapporto tra debito e deficit da un lato, e prodotto interno lordo dall’altro. Si pensò infatti che gli aspetti negativi della cessione avrebbero bilanciato quelli positivi, primo fra tutti l’abbassamento dei tassi di interesse e quindi, in prospettiva, del complessivo debito pubblico italiano.

Si è cominciato, al principio degli anni ottanta, con il divorzio tra la Banca d’Italia e il Ministero del Tesoro, ovvero con la rimozione dell’obbligo in capo alla prima di acquistare i titoli del debito pubblico che il secondo non riusciva a collocare. Seguì un forte incremento degli interessi, indispensabile a indurre gli investitori a concedere credito allo Stato italiano, all’origine di una drammatica spirale: il notevole aumento del debito pubblico, a sua volta produttivo di un ulteriore incremento degli interessi. Di qui la spinta a cedere all’Europa la sovranità monetaria secondo le modalità descritte nel Trattato di Maastricht, prima fra tutte quelle riguardanti il rapporto tra debito e deficit da un lato, e prodotto interno lordo dall’altro. Si pensò infatti che gli aspetti negativi della cessione avrebbero bilanciato quelli positivi, primo fra tutti l’abbassamento dei tassi di interesse e quindi, in prospettiva, del complessivo debito pubblico italiano.

Il tutto funzionò, ma solo per poco: con lo scoppio dell’attuale crisi economica[1], i tassi di interesse tornarono a salire, sino a raggiungere livelli che ebbero notevoli conseguenze per la vita politica italiana. Con il mitico spread oltre quota 500, l’Unione europea fece pressione affinché Mario Monti formasse un esecutivo detto tecnico, incaricato di realizzare condizioni squisitamente politiche per un ritorno alla normalità: l’ulteriore diminuzione della spesa sociale e nuove riforme del mercato del lavoro nel solco di quanto voluto dai cultori dell’austerità neoliberale. Il tutto ripreso poi da Enrico Letta e, se possibile con maggiore aderenza al pensiero unico, da Matteo Renzi.

- Details

- Hits: 2768

Due punti di vista sulla nuova fase del capitalismo

di Salvatore Biasco

La prospettiva analitica

Scelgono fuochi diversi. L’uno (Dardot-Laval, da ora in poi D-L) concentra l’attenzione principale sulle trasformazioni soggettive, e quindi sociali, introdotte dal neo liberismo, come riflesso di logiche istituzionali e normative che fissano e condizionano comportamenti e culture. L’altro la concentra sui connotati via via diversi che il capitalismo prende a partire dagli anni ’70, a seguito del conflitto distributivo e di potere ingaggiato dai “capitalisti” per sfuggire alle strettoie di regolamentazioni e rapporti di forza che ne imbrigliavano l’azione e schiacciavano pericolosamente i profitti.

La “nuova ragione del mondo” è la razionalità del neo capitalismo estesa all’intera esistenza. Quella nuova ragione è tanto nella pervasività dei comportamenti concorrenziali, ormai introiettati da persone e istituzioni, quanto in un ordinamento globale che tende a imporli ai vari livelli e ad agire come fonte disciplinare. D-L sottolineano da subito che il neo liberismo non ha nulla a che vedere con il laissez faire tradizionale, vale a dire con quella visione che postula la libertà di mercato e per la quale la sfera statale è una sovrastruttura, ed è parte separata da quella economica, che segue le sue regole e, se non disturbata, determina gli esiti ottimali. Il neo liberismo, invece, nasce da subito come tendenza a una nuova organizzazione di uno Stato compenetrato all’economia (tutt’altro che “leggero”). Uno Stato che tende a organizzare il mercato e fissarne la logica in norme giuridiche e comportamentali e in organizzazione burocratica e tecnocratica, che nel loro insieme estendono la competizione come principio oltre le frontiere tradizionali del mercato. A quelle regole di competizione viene assoggettato lo stesso Stato all’interno delle sue articolazioni.

- Details

- Hits: 2883

Euro sì, euro no. Economisti a confronto

di Dario Guarascio

Uscire dall'Unione monetaria è davvero l'unica strategia possibile per i paesi della periferia dell'Unione per ritrovare un sentiero di crescita? Una sintesi del dibattito ospitato da Etica ed Economia

La crisi greca e la drammaticità delle sue fasi finali hanno contribuito al ravvivarsi del dibattito politico ed accademico circa l’opportunità, da parte dei paesi periferici dell’eurozona, di procedere all’abbandono dell’area valutaria quale unica strategia possibile per ritrovare un sentiero di crescita. Con questo contributo si

intende fornire una sintesi del dibattito ospitato dal Menabò di Etica ed Economia a cui hanno preso parte gli economisti Giorgio Rodano, Salvatore Biasco e Massimiliano Tancioni.

La crisi greca e la drammaticità delle sue fasi finali hanno contribuito al ravvivarsi del dibattito politico ed accademico circa l’opportunità, da parte dei paesi periferici dell’eurozona, di procedere all’abbandono dell’area valutaria quale unica strategia possibile per ritrovare un sentiero di crescita. Con questo contributo si

intende fornire una sintesi del dibattito ospitato dal Menabò di Etica ed Economia a cui hanno preso parte gli economisti Giorgio Rodano, Salvatore Biasco e Massimiliano Tancioni.

Il primo ad intervenire sulle pagine del Menabò è stato Rodano, con un articolo apparso ad inizio luglio di quest’anno. Il giudizio sulla moneta unica espresso da Rodano è netto: l’euro non è stato una buona idea, è nato come un compromesso politico tra Francia e Germania ed è figlio di una visione particolarista. La significativa eterogeneità delle economie europee, spiega Rodano, rende irrealizzabile quella che tecnicamente viene definita un’area valutaria ottimale. Mancando i requisiti qualificanti un’area di questo tipo, le economie più fragili della zona euro sono costrette a ‘rientrare’ dalle crisi comprimendo il costo dei fattori produttivi e, in particolare, il costo del lavoro. L’austerità, e le connesse sofferenze sociali che segnano il quotidiano dell’economie periferiche nell’eurozona, sono, dunque, un inevitabile portato della loro permanenza nell’Unione Monetaria.

Quale risposta, dunque, alla fatidica domanda ‘Uscire dall’euro allora?’. Utilizzando il tipico modus operandi dell’economista Rodano pone a confronto benefici e costi delle alternative a disposizione. Nel caso di un eventuale abbandono dell’Unione Monetaria.

- Details

- Hits: 1651

Per farla finita con il carcere

di Sandro Moiso

Liberare tutti i dannati della terra, prima edizione Lotta Continua 1972, ristampa 2015 reperibile presso le librerie di movimento, pp. 256, € 5,00

C’è stata una stagione fortunata in cui, parafrasando un romanzo americano di qualche anno fa, “ogni cosa era illuminata”.1 La coscienza di classe formatasi direttamente nell’esperienza delle lotte rendeva tutto più chiaro e non vi potevano essere fraintendimenti. Oggi, a quarant’anni di distanza, ricordarlo non è un’operazione di carattere nostalgico, ma un dovere. Un dovere militante, per ricordare alle generazioni più giovani che il diritto al sogno è strettamente intrecciato con le lotte che intendono abolire l’orrendo stato presente delle cose.

C’è stata una stagione fortunata in cui, parafrasando un romanzo americano di qualche anno fa, “ogni cosa era illuminata”.1 La coscienza di classe formatasi direttamente nell’esperienza delle lotte rendeva tutto più chiaro e non vi potevano essere fraintendimenti. Oggi, a quarant’anni di distanza, ricordarlo non è un’operazione di carattere nostalgico, ma un dovere. Un dovere militante, per ricordare alle generazioni più giovani che il diritto al sogno è strettamente intrecciato con le lotte che intendono abolire l’orrendo stato presente delle cose.

Questo libro, ristampato nel formato originale e con l’aggiunta di pochissime e brevi note introduttive da un gruppo di compagni che ancora si occupano di questioni carcerarie, è un frutto importante di quegli anni. Non per la sigla politica che allora lo accompagnò, ma perché costituiva il frutto di un lavoro diretto e politico sul carcere e nel carcere. Una raccolta di testimonianze dirette dall’interno dell’istituzione concentrazionaria per eccellenza. Come affermano i curatori: “non «un’inchiesta sul carcere» ma un rendiconto di un lavoro politico iniziatosi in modo sistematico nella primavera del ‘71”.

Nelle carceri italiane, tra la fine degli anni ’60 e l’inizio dei ’70, si erano andati incontrando i figli del proletariato e del sottoproletariato con i giovani studenti politicizzati che la repressione statale aveva accomunato. Molti dei secondi appartenevano alle file di Lotta Continua e, sotto un altro punto di vista, non importa se molti di loro, da lì a qualche anno, avrebbero radicalmente modificato la propria traiettoria politica. In quelle carceri erano però entrati nel frattempo lo spirito di rivolta e gli scioperi (inimmaginabili prima)che agitavano già le piazze, le fabbriche e le scuole.

Quell’esperienza contribuì a dar vita ad una Commissione carceri che, soprattutto a Napoli, avrebbe visto intersecarsi l’azione politica sul territorio e nei quartieri con quella sulle problematiche inerenti alla carcerazione e alle condizioni di vita dei detenuti. Spesso i soggetti coinvolti (proletari disoccupati, contrabbandieri di piccolo cabotaggio, sottoproletari che si mantenevano con i mille artifici che andavano dal mercato nero alla spaccata) transitavano con facilità da una condizione di libertà relativa a quella di detenuti.

- Details

- Hits: 3448

Il conflitto siriano è una guerra per procura tra USA e Russia

I Media americani mainstream infine lo ammettono

Zero Hedge

Zero Hedge riporta come la strategia USA per destabilizzare la Siria – utilizzando cinicamente l’ISIS che si finge di combattere – va avanti da decenni come parte della guerra per metter fine al monopolio della Russia sulle forniture di gas all’Europa, ed è ampiamente documentata nelle comunicazioni diplomatiche riservate che sono trapelate. Ora forse anche i media americani cominciano a mettere in dubbio l’autenticità delle motivazioni alla guerra. Nel frattempo tanti paesi sono distrutti e milioni di rifugiati si riversano in Europa

17 Ottobre 2015 – La guerra civile infuria in Siria, in un conflitto che va avanti ormai da 5 anni, con ben 11 milioni di profughi e quasi 300 mila persone uccise. La Siria, alleato di lunga data della Russia, riceve sostegno dal gigante orientale già dal 1940. Come anti-Media ha riferito il mese scorso:

17 Ottobre 2015 – La guerra civile infuria in Siria, in un conflitto che va avanti ormai da 5 anni, con ben 11 milioni di profughi e quasi 300 mila persone uccise. La Siria, alleato di lunga data della Russia, riceve sostegno dal gigante orientale già dal 1940. Come anti-Media ha riferito il mese scorso:

“Il sostegno russo alla Siria risale al 1946, quando la Russia ha contribuito a consolidare l’indipendenza della Siria. I due paesi sono giunti a un accordo diplomatico e militare, sotto forma di un patto di non aggressione, firmato il 20 aprile 1950. In questo patto la Russia ha promesso sostegno alla Siria appena costituita, contribuendo a sviluppare il suo esercito e a fornire supporto tattico. In sostanza, Russia e Siria hanno collaborato per decenni sia militarmente che economicamente, e la Russia ha mantenuto una base navale sul Mediterraneo siriano”.

Ma anche gli Stati Uniti hanno dei piani sulla regione. Nel 2013, il presidente Obama, insieme a John Kerry, ha tentato di ottenere il consenso della pubblica opinione per un cambio di regime in Siria, toccando le corde dell’amore per la diffusione della democrazia e della libertà così vive nel cuore del pubblico americano. Gli americani hanno risposto con il massiccio movimento di protesta #NoWarWithSyria, cosicché questo tentativo di rovesciamento del governo siriano non è riuscito. Tuttavia, la spinta per un cambio di regime non si è fermata per il semplice fatto che il governo ha smesso di parlarne. La CIA ha continuato ad armare praticamente qualsiasi gruppo disposto a combattere contro il governo di Assad. Il Pentagono ha anche cercato (ma non ci è riuscito) di metter su un esercito alleato dell’America di cosiddetti ribelli siriani moderati, al costo di $ 500 milioni – che, sulla carta, dovrebbe opporsi all’ISIS, ma in realtà lavora per cacciare Assad.

- Details

- Hits: 2084

Prigionieri in un triangolo delle competenze

Jacques Bidet

L’egemonia del neoliberismo nella società. Anticipiamo la relazione che il filosofo francese terrà in un convegno* ad Alessandria organizzato da «Critica marxista» e Fondazione Luigi Longo

I grandi dibattiti sulla società hanno sempre posto al centro la relazione tra mercato e organizzazione, fra questi due modi di coordinazione razionale dell’azione sociale. Marx indaga il capitalismo in termini di struttura, come strumentalizzazione del mercato, della razionalità mercantile, avvenuta attraverso la mercificazione della forza-lavoro. Ma è in termini di tendenza storica di questa struttura concorrenziale che egli giunge all’organizzazione, trattata a partire dallo sviluppo della grande impresa. Egli interpreta l’organizzazione come un altro tipo di razionalità, oggi nelle mani dei capitalisti, ma che finirà per sfuggire loro e che fornirà, quando la proprietà privata e il mercato saranno aboliti, il tessuto stesso del socialismo. È questo il nucleo duro del grande mito emancipatore del XX secolo.

I grandi dibattiti sulla società hanno sempre posto al centro la relazione tra mercato e organizzazione, fra questi due modi di coordinazione razionale dell’azione sociale. Marx indaga il capitalismo in termini di struttura, come strumentalizzazione del mercato, della razionalità mercantile, avvenuta attraverso la mercificazione della forza-lavoro. Ma è in termini di tendenza storica di questa struttura concorrenziale che egli giunge all’organizzazione, trattata a partire dallo sviluppo della grande impresa. Egli interpreta l’organizzazione come un altro tipo di razionalità, oggi nelle mani dei capitalisti, ma che finirà per sfuggire loro e che fornirà, quando la proprietà privata e il mercato saranno aboliti, il tessuto stesso del socialismo. È questo il nucleo duro del grande mito emancipatore del XX secolo.

Oggi ne misuriamo i limiti. La riflessione critica ha del resto preso molteplici forme. Per parte mia, io propongo di riprendere, di correggere e di allargare il procedimento di Marx a partire dal suo «cominciamento». La società moderna si caratterizza per il suo riferimento alla ragione. Ma questa non è che la sua metastruttura, che non è posta, come pretesa presuntamente condivisa di libertà-eguaglianza-razionalità, che nelle condizioni della struttura di classe, che a sua volta la presuppone.

Appropriazioni privilegiate

La società moderna è analizzabile dunque nei termini di una strumentalizzazione della nostra ragione sociale. Questa si declina secondo le due mediazioni primarie che sono il mercato e l’organizzazione. Le quali, in effetti, sono due modi della microrelazione interindividuale posti al di là dell’immediatezza discorsiva. La loro strumentalizzazione li trasforma in fattori di classe co-costitutivi dei macro-rapporti di classe moderni.

- Details

- Hits: 3283

Pensare la Cina. Ripensare il post-capitalismo

di Domenico Losurdo*

Relazione presentata al convegno tenutosi a Roma il 2 ottobre 2015 ” La Cina dopo la grande crisi finanziaria del 2007-2008″

Ai giorni nostri è un luogo comune parlare di restaurazione del capitalismo a proposito della Cina scaturita dalle riforme di Deng Xiaoping. Ma su che cosa si fonda tale giudizio? C’è una visione più o meno coerente di socialismo che si possa contrapporre alla realtà dei rapporti economico-sociali vigenti nella Cina odierna? Diamo un rapido sguardo alla storia dei tentativi di costruzione di una società postcapitalistica. Se analizziamo i primi 15 anni di vita della Russia sovietica, vediamo susseguirsi rapidamente il comunismo di guerra, la NEP e la collettivizzazione integrale dell’economia (compresa l’agricoltura). Ecco tre esperimenti tra loro ben diversi, ma tutti e tre caratterizzati dal tentativo di costruire una società post-capitalista! Perché mai dovremmo scandalizzarci per il fatto che, nel corso degli oltre ottanta anni che hanno fatto seguito a tali esperimenti, ne siano emersi altri, ad esempio il socialismo di mercato e dalle caratteristiche cinesi?

Ai giorni nostri è un luogo comune parlare di restaurazione del capitalismo a proposito della Cina scaturita dalle riforme di Deng Xiaoping. Ma su che cosa si fonda tale giudizio? C’è una visione più o meno coerente di socialismo che si possa contrapporre alla realtà dei rapporti economico-sociali vigenti nella Cina odierna? Diamo un rapido sguardo alla storia dei tentativi di costruzione di una società postcapitalistica. Se analizziamo i primi 15 anni di vita della Russia sovietica, vediamo susseguirsi rapidamente il comunismo di guerra, la NEP e la collettivizzazione integrale dell’economia (compresa l’agricoltura). Ecco tre esperimenti tra loro ben diversi, ma tutti e tre caratterizzati dal tentativo di costruire una società post-capitalista! Perché mai dovremmo scandalizzarci per il fatto che, nel corso degli oltre ottanta anni che hanno fatto seguito a tali esperimenti, ne siano emersi altri, ad esempio il socialismo di mercato e dalle caratteristiche cinesi?

Concentriamoci per ora sulla Russia sovietica: quale dei tre esperimenti appena visti si avvicina di più al socialismo teorizzato da Marx ed Engels? Il comunismo di guerra viene così salutato da un fervente cattolico francese, Pierre Pascal, in quel momento a Mosca: «Spettacolo unico e inebriante […] I ricchi non ci sono più: solo poveri e poverissimi […] Alti e bassi salari s’accostano. Il diritto di proprietà è ridotto agli effetti personali». Questo populismo, che individua nella miseria o nella penuria il luogo dell’eccellenza morale e condanna la ricchezza come peccato, è criticato con grande precisione dal Manifesto del partito comunista: non c’è «nulla di più facile che dare all’ascetismo cristiano una mano di vernice socialista»; i «primi moti del proletariato» sono spesso caratterizzati da rivendicazioni all’insegna di «un ascetismo universale e un rozzo egualitarismo» (MEW, 4; 484 e 489).

- Details

- Hits: 3880

Lo stato innovatore di Mariana Mazzucato

Francesco Scacciati

Penso che la prima cosa che si debba dire in una recensione di un libro è se è bello o brutto. Questo è bello e interessante. Ha un unico difetto, del quale dirò subito, per poi concentrarmi sui molti pregi. Per ammissione della stessa autrice, si tratta di una versione allungata di un rapporto scritto per un think tank a servizio del governo britannico nel 2011… e si vede. Alcuni argomenti sono ripetuti più e più volte (al limite dell’ossessività, tanto da far pensare che l’autrice ritenga i suoi lettori un po’ duri di comprendonio), altri, pur interessanti, c’entrano relativamente poco con la tesi del libro. Sì, perché è un libro a tesi, ma questo non è un difetto, se la tesi è valida e ben argomentata.

Penso che la prima cosa che si debba dire in una recensione di un libro è se è bello o brutto. Questo è bello e interessante. Ha un unico difetto, del quale dirò subito, per poi concentrarmi sui molti pregi. Per ammissione della stessa autrice, si tratta di una versione allungata di un rapporto scritto per un think tank a servizio del governo britannico nel 2011… e si vede. Alcuni argomenti sono ripetuti più e più volte (al limite dell’ossessività, tanto da far pensare che l’autrice ritenga i suoi lettori un po’ duri di comprendonio), altri, pur interessanti, c’entrano relativamente poco con la tesi del libro. Sì, perché è un libro a tesi, ma questo non è un difetto, se la tesi è valida e ben argomentata.

La tesi che Mariana Mazzucato vuole dimostrare è che lo Stato può, e deve, assumere il ruolo di guida nell’innovazione tecnica e conoscitiva, assumendo di conseguenza un analogo ruolo per la crescita economica, nel quadro della teoria distruttiva-creativa di Schumpeter. “Può” perché lo ha fatto molto spesso nel recente passato. “Deve” perché il mercato, le imprese private e i venture capitals non sono in grado per la loro stessa natura di farlo. Corollario di tale tesi è che lo Stato avrebbe tutto il diritto di appropriarsi di parte dei profitti che questo suo ruolo genera, per finanziare nuove ricerche e per coprire i costi di ricerche che non hanno portato a risultati positivi. Ma ciò non avviene, in quanto i capitali privati (soprattutto i venture capitals) si appropriano dei risultati della ricerca di base[1] i cui rischi di fallimento sono già stati socializzati tramite la spesa pubblica per ricerca e sviluppo (R&S), privatizzandone i profitti. Si tratta di un vero e proprio free-riding: da un lato l’orizzonte temporale dei venture capitals raramente supera i 5 anni (ma di solito è tra i 3 e i 5), dopodiché c’è il realizzo, tramite cessioni o fusioni; dall’altro le imprese più grosse, che hanno avuto successo grazie all’applicazione delle tecnologie frutto delle ricerche pubbliche, spesso riacquistano le proprie azioni rafforzando il valore del titolo, a tutto beneficio di manager e alti dirigenti, che godono di stock-options. E’ un meccanismo che non crea valore aggiunto ma rende più facile “spremere” il valore aggiunto creato dalla ricerca finanziata dal settore pubblico.

- Details

- Hits: 4828

L’età del caos

Recensione al libro di F. Rampini

di Pierluigi Fagan

Rampini è un reporter sul fronte del presente con un occhio alle avanguardie che si proiettano verso il futuro. La sua cronaca del presente è passata dalla New economy, alla Cina, a Cindia (Cina + India), all’India, alla banco-finanza con un occhio sempre attento alla rete, per poi tornare ogni tanto all’America, all’Occidente, all’Europa e sempre meno, all’Italia. Fa il giornalista e non gli si può chiedere di far di più. Oggi si occupa di caos, la cifra della contemporaneità che tende al futuro.

Rampini è un reporter sul fronte del presente con un occhio alle avanguardie che si proiettano verso il futuro. La sua cronaca del presente è passata dalla New economy, alla Cina, a Cindia (Cina + India), all’India, alla banco-finanza con un occhio sempre attento alla rete, per poi tornare ogni tanto all’America, all’Occidente, all’Europa e sempre meno, all’Italia. Fa il giornalista e non gli si può chiedere di far di più. Oggi si occupa di caos, la cifra della contemporaneità che tende al futuro.

Il suo libro è quindi un report in nove capitoli più intro e conclusioni, sullo stato caotico della contemporaneità. Rampini non spiega e non giudica, racconta a modo suo, scegliendo esempi, casi, fenomeni che non angoscino troppo ma diano il senso di quanto potente sia un cambiamento che si annuncia permanente, ad un pubblico che si trova al confine tra la cultura e l’informazione.

Di tutti i casi che racconta due mi sembrano emblematici per inquadrare il suo punto di vista. Uno è sparpagliato nelle narrazioni e ci dice che il genovese, migrante a Bruxelles all’età di due anni e poi globetrotter prima per il Sole, poi per Repubblica, ha ottenuto la doppia cittadinanza ed è quindi italiano ma anche statunitense. Il suo punto di vista occidentale è quindi per nulla italiano, molto poco europeo ed ormai abbastanza interno alla mentalità “colta” americana ovviamente di sinistra e progressista tipo Rifkin, Stiglitz, Sachs, Mason, Reich . L’altro è il racconto della scelta di Andrew Sullivan, uno dei primi blogger di successo e pioniere del giornalismo on line indipendente che ha improvvisamente chiuso la sua attività sulla rete dopo quindici anni (Daily Dish).

- Details

- Hits: 2162

Pubblica istruzione, tra capitale umano e capitale sociale

Andrea Zhok

Derek Bok (Harvard University)

1. Abbiate fiducia!

1. Abbiate fiducia!

È divenuto costume ricorrente dei Presidenti del Consiglio italiani invocare una maggiore ‘fiducia’ come chiave di crescita e sviluppo. Dagli inviti berlusconiani all’ottimismo, da tradursi in spesa liberale al ristorante, al refrain renziano della fiducia nel paese contro i ‘gufi’ che remano contro, è tutto un prodigarsi a rafforzare l’autostima italica nel nome dei poteri taumaturgici della ‘fiducia’. Questi appelli alla ‘fiducia’ sono tuttavia, probabilmente, dovuti ad un’impropria comprensione del nesso tra ‘fiducia’ e progresso economico.

In una certa accezione la fiducia è realmente uno dei fattori cruciali nella crescita economica e nello sviluppo sociale di un paese, tuttavia questa fiducia non è un tratto psicologico soggettivo, come se bastasse una pillola di antidepressivo, ma un tratto cognitivo e una funzione sociale. La fiducia di impatto economico dipende dalla capacità cognitiva di affrontare la realtà circostante (capitale umano) e dal buon funzionamento delle relazioni sociali (capitale sociale).

In sociologia prende il nome di capitale sociale, la capacità di instaurare relazioni sociali costruttive e di lungo periodo. Ridotti tassi di corruzione ed elevato rispetto delle regole sono corollari tipici di un alto livello di capitale sociale. La distruzione del capitale sociale è da sola in grado di annichilire un’economia ed una società. Un esempio di Joseph Stiglitz può aiutare a comprendere la natura del capitale sociale: all’indomani del crollo dell’Unione Sovietica, il potere coercitivo centrale in Uzbekistan venne meno, mentre il paese si trovava in una condizione di elevata disgregazione sociale.

- Details

- Hits: 3120

Sette anni di crisi: un bilancio

di Thomas Fazi

In Europa la crisi è stata utilizzata dalle élite politico-finanziarie per sferrare il più violento attacco mai visto, dal dopoguerra ad oggi, nei confronti della democrazia, del mondo del lavoro e del welfare

All’indomani della crisi finanziaria del 2008, quando il sistema fu salvato per il rotto della cuffia solo grazie a massicci interventi di spesa in deficit da parte dei governi di tutti i paesi avanzati (dimostrando la validità dell’assioma keynesiano secondo cui l’unico strumento in grado di risollevare un’economia in recessione è la politica fiscale) furono in molti a sinistra – tra cui il sottoscritto – a credere che il neoliberismo avesse i giorni contati. Cos’era la crisi, in fondo, se non la conclamazione del suo fallimento? Come ha scritto Paul Heideman, «l’impressione al tempo era che l’era della mercatizzazione assoluta stessa volgendo alla fine, e che la crisi dei mercati avrebbe condotto inevitabilmente al ritorno di una qualche forma di nuovo keynesismo».

All’indomani della crisi finanziaria del 2008, quando il sistema fu salvato per il rotto della cuffia solo grazie a massicci interventi di spesa in deficit da parte dei governi di tutti i paesi avanzati (dimostrando la validità dell’assioma keynesiano secondo cui l’unico strumento in grado di risollevare un’economia in recessione è la politica fiscale) furono in molti a sinistra – tra cui il sottoscritto – a credere che il neoliberismo avesse i giorni contati. Cos’era la crisi, in fondo, se non la conclamazione del suo fallimento? Come ha scritto Paul Heideman, «l’impressione al tempo era che l’era della mercatizzazione assoluta stessa volgendo alla fine, e che la crisi dei mercati avrebbe condotto inevitabilmente al ritorno di una qualche forma di nuovo keynesismo».

Come sappiamo, è accaduto l’esatto opposto. Non solo il regime neoliberale continua a godere di perfetta salute in tutti i paesi avanzati (sì, qualche tabù è stato infranto – si vedano le politiche di quantitative easing – ma solo nella misura necessaria per garantire la sopravvivenza del sistema stesso); in Europa la crisi è stata utilizzata dalle élite politico-finanziarie per sferrare il più violento attacco mai visto, dal dopoguerra ad oggi, nei confronti della democrazia, del mondo del lavoro e del welfare; e più in generale, per ristrutturare le economie e le società europee in una chiave ancor più radicalmente neoliberista di quella esistente. «Una distruzione creatrice – ha scritto Alberto Burgio – finalizzata alla sostituzione del modello sociale postbellico (il capitalismo democratico incentrato sul welfare pubblico e sulla riduzione delle sperequazioni in un’ottica inclusiva) con un modello oligarchico (postdemocratico) affidato alla “giustizia dei mercati globali” e caratterizzato dal binomio povertà pubblica-ricchezza privata».

- Details

- Hits: 2602

Legge di stabilità 2016: liberismo in salsa berlusconiana

di Leonardo Mazzei

Una finanziaria berlusconiana e di classe. Tutto per il consenso, nulla per uscire dalla crisi

Chiariamo subito una cosa: la manovra reale contenuta nella Legge di Stabilità varata dal governo nei giorni scorsi non è di 27, bensì di circa 10 miliardi (mld). Per l'esattezza 9,8 sul lato delle uscite ed 11,9 su quello delle entrate (ma di questi, 2 miliardi e mezzo sono solo entrate una tantum). Quello di gonfiare i numeri per gonfiarsi il petto è un antico vizietto del prestigiatore di Palazzo Chigi. Fece così anche lo scorso anno, parlando di una manovra da 36 mld, quando invece i numeri reali si fermavano a 16 (leggi QUI). Considerata dal punto di vista macro-economico, quella del duo Renzi-Padoan è in definitiva una manovricchia. Ma naturalmente anche 10 mld sono una cifretta di tutto rispetto. Ed il posizionamento delle varie voci in entrata ed in uscita illustra assai bene la natura della seconda Legge di Stabilità di questo governo: una finanziaria berlusconiana e di classe, con molte misure tese alla costruzione del consenso e nulla di concreto per uscire dalla crisi.

Chiariamo subito una cosa: la manovra reale contenuta nella Legge di Stabilità varata dal governo nei giorni scorsi non è di 27, bensì di circa 10 miliardi (mld). Per l'esattezza 9,8 sul lato delle uscite ed 11,9 su quello delle entrate (ma di questi, 2 miliardi e mezzo sono solo entrate una tantum). Quello di gonfiare i numeri per gonfiarsi il petto è un antico vizietto del prestigiatore di Palazzo Chigi. Fece così anche lo scorso anno, parlando di una manovra da 36 mld, quando invece i numeri reali si fermavano a 16 (leggi QUI). Considerata dal punto di vista macro-economico, quella del duo Renzi-Padoan è in definitiva una manovricchia. Ma naturalmente anche 10 mld sono una cifretta di tutto rispetto. Ed il posizionamento delle varie voci in entrata ed in uscita illustra assai bene la natura della seconda Legge di Stabilità di questo governo: una finanziaria berlusconiana e di classe, con molte misure tese alla costruzione del consenso e nulla di concreto per uscire dalla crisi.

Ma, ormai da anni, la finanziaria non si scrive solo a Roma ma anche a Bruxelles. Bisogna dunque chiedersi come la manovra appena varata nella capitale italiana vada ad incastrarsi nelle compatibilità stabilite dagli eurocrati residenti in quella belga. Questione non burocratica, bensì tutta politica, dato che riguarda da vicino le stesse prospettive dell'Unione Europea.

- Details

- Hits: 2061

L’apartheid globale che vuole il T-tip

Bruno Amoroso

Il T-tip – Partenariato Transtlantico tra Usa e Ue per un mercato comune sul commercio e gli investimenti – è ormai in fase conclusiva e sarà sottoposto nei prosimi mesi alla approvazione dei 28 paesi membri dell’Ue. I contenuti di questo accordo non sono noti all’opinione pubblica perchè, secondo la tradizione “democratica” dell’Occidente, le cose serie si discutono in famiglia e solo dopo aver deciso sono sottoposte all’attenzione dei cittadini che, ovviamente, devono approvarle se non vogliono passare per guastafeste e irriducibili ignoranti sul modo come funziona oggi l’economia mondiale. Arriva dopo circa sette anni di elaborazione e trattative per recuperare il filo spezzato nel 1998 dall’opposzione popolare al progetto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Il T-tip è la terza gamba del tavolo della Globalizzazione, cioè del nuovo potere affermatosi dagli anni Settanta, insieme a quella della finanza e dell’industria militare.

Il T-tip – Partenariato Transtlantico tra Usa e Ue per un mercato comune sul commercio e gli investimenti – è ormai in fase conclusiva e sarà sottoposto nei prosimi mesi alla approvazione dei 28 paesi membri dell’Ue. I contenuti di questo accordo non sono noti all’opinione pubblica perchè, secondo la tradizione “democratica” dell’Occidente, le cose serie si discutono in famiglia e solo dopo aver deciso sono sottoposte all’attenzione dei cittadini che, ovviamente, devono approvarle se non vogliono passare per guastafeste e irriducibili ignoranti sul modo come funziona oggi l’economia mondiale. Arriva dopo circa sette anni di elaborazione e trattative per recuperare il filo spezzato nel 1998 dall’opposzione popolare al progetto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio. Il T-tip è la terza gamba del tavolo della Globalizzazione, cioè del nuovo potere affermatosi dagli anni Settanta, insieme a quella della finanza e dell’industria militare.

Il progetto viene presentato come una grande iniziativa di liberalizzazione e apertura dei mercati che introduce nella vasta area transatlantica regole comuni, uguali standard e controllo di qualità, e forme più omogenee di prezzi di mercato.

Page 421 of 610