Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 2559

La strategia della “crescita” del governo Monti*

Raffaele Sciortino

Interverrò sull’attualità provando a fare due cose: innanzitutto, un’analisi sintetica non solo della cosiddetta riforma Fornero del mercato del lavoro ma dell’insieme delle manovre Monti, più correttamente dovremmo dire del governo Monti-Napolitano succeduto a Berlusconi. Cercando di porre, questo il secondo punto, una domanda: c’è una strategia? Per rispondere a questa domanda è inevitabile provare a inquadrare le manovre del governo dentro l’attuale passaggio della crisi, il che ovviamente richiederebbe una analisi più articolata. Soprattutto per porre i nodi politici che stanno sul tavolo perché se anche, questa la tesi, c’è una strategia – non una grande strategia, però c’è un tentativo di versione italica di exit strategy dalla crisi, dentro quel quadro internazionale che dicevo, e se anche non è detto che riesca dal loro punto di vista negli obiettivi, però avrà, già sta avendo, degli effetti non solo rispetto al quadro sociale ma ai dispositivi di assoggettamento, così come nel prefigurare un terreno di possibili conflitti che in qualche modo si disloca in avanti.

Interverrò sull’attualità provando a fare due cose: innanzitutto, un’analisi sintetica non solo della cosiddetta riforma Fornero del mercato del lavoro ma dell’insieme delle manovre Monti, più correttamente dovremmo dire del governo Monti-Napolitano succeduto a Berlusconi. Cercando di porre, questo il secondo punto, una domanda: c’è una strategia? Per rispondere a questa domanda è inevitabile provare a inquadrare le manovre del governo dentro l’attuale passaggio della crisi, il che ovviamente richiederebbe una analisi più articolata. Soprattutto per porre i nodi politici che stanno sul tavolo perché se anche, questa la tesi, c’è una strategia – non una grande strategia, però c’è un tentativo di versione italica di exit strategy dalla crisi, dentro quel quadro internazionale che dicevo, e se anche non è detto che riesca dal loro punto di vista negli obiettivi, però avrà, già sta avendo, degli effetti non solo rispetto al quadro sociale ma ai dispositivi di assoggettamento, così come nel prefigurare un terreno di possibili conflitti che in qualche modo si disloca in avanti.

Primo. Le manovre, l’insieme delle politiche del governo Monti-Napolitano si compongono di risanamento e “crescita”, lo mettiamo tra virgolette perché uno dei punti fondamentali è di tentare una decostruzione sensata di questa “crescita”. Ora, sul versante risanamento il governo utilizzando lo shock, operando una terapia-shock, è intervenuto subito sulle pensioni – una storia infinita questa del debito pubblico come leva di accumulazione delle ricchezze per chi sfrutta in variegati modi chi lavora; qui però a novembre, nel passaggio di consegne tra Berlusconi e Monti, in una situazione da rischio “fallimento” del sistema, abbiamo avuto un taglio secco delle pensioni fondamentalmente senza una risposta, sia dal punto di vista sindacale che sociale.

- Details

- Hits: 2313

La speranza contro la paura

Riflessioni su un libro di Pietro Barcellona

di Bruno Amoroso*

Pietro Barcellona è uno dei pochi pensatori del Novecento che non ha superato lo shock prodotto dalla crisi del comunismo e, quindi, del sogno dell`alternativa al capitalismo e ai sistemi esistenti in Occidente, estraniandosi da questi, prendendone le distanze, rinunciando a una autocritica di se e del nostro passato. Al contrario, nella consapevolezza che ogni movimento verso il futuro non può che ripartire da una rilettura del presente e delle cause profonde, storiche e culturali, che quel fallimento hanno causato, si è fatto carico del compito di ricostruire l`intero ciclo evolutivo e involutivo che ha portato un progetto di emancipazione al suo fallimento. Quindi non una fuga in avanti, verso la modernità e il progresso infinito, cercando di confondersi come hanno fatto in tanti tra le folle inneggianti alla ”fine della storia”, alla ”democrazia” e al ”progresso”, e neanche con la lettura consolatoria dell`”avevamo detto”, come se il fallimento fosse dovuto a problemi di scelte politiche o di errori di pianificazione e di modelli di mercato, come sono soliti fare gli economisti.

Pietro Barcellona è uno dei pochi pensatori del Novecento che non ha superato lo shock prodotto dalla crisi del comunismo e, quindi, del sogno dell`alternativa al capitalismo e ai sistemi esistenti in Occidente, estraniandosi da questi, prendendone le distanze, rinunciando a una autocritica di se e del nostro passato. Al contrario, nella consapevolezza che ogni movimento verso il futuro non può che ripartire da una rilettura del presente e delle cause profonde, storiche e culturali, che quel fallimento hanno causato, si è fatto carico del compito di ricostruire l`intero ciclo evolutivo e involutivo che ha portato un progetto di emancipazione al suo fallimento. Quindi non una fuga in avanti, verso la modernità e il progresso infinito, cercando di confondersi come hanno fatto in tanti tra le folle inneggianti alla ”fine della storia”, alla ”democrazia” e al ”progresso”, e neanche con la lettura consolatoria dell`”avevamo detto”, come se il fallimento fosse dovuto a problemi di scelte politiche o di errori di pianificazione e di modelli di mercato, come sono soliti fare gli economisti.

Un cammino che non lo vede giudice estraneo e al disopra delle parti, ma parte del problema, e che pertanto non sceglie la comoda narrazione in terza persona, di distanza dalle persone e dai fatti, ma si interroga partendo da sè, dai propri interessi e dalle proprie aspirazioni, dalle forme e contenuti del proprio linguaggio, per svelarne i legami profondi con la realtà e le esperienze che si propone di illustrare. La riflessione di Barcellona è una lettura attenta, sofferta, dei fenomeni che hanno reso tutto questo possibile rinunciando sia al determinismo economicistico del mercato, sia all`idea seducente ma falsa dell`”uomo macchina” applicata al funzionamento della mente, alle sue aspirazioni e sofferenze, come oggetto di trattannti semiautomatici a dinamiche sociali o meccanismi di causa effetto. L`orizzonte dentro il quale si muove la sua riflessione non è quello degli equilibri parziali, del soddisfacimento di questo o quel bisogno, del raggiungomento di questo o quell`obiettivo specifico che nella letteratura corrente svolgono il ruolo sia di distrarre dalla gravità e complessità dei problemi e delle domande che ci si pone, sia di sviarne l`impegno e l`attenzione verso presunte soluzioni di nicchia e consolatorie. Si tratta invece di superare la frammentazione esistente tra l`io e il noi, tra i bisogni e le aspirazioni, frutto della segmentazione dei saperi.

- Details

- Hits: 2581

Il programma eterodosso del Front de Gauche

Federica Roà

Analizzando l’esperienza del Front de Gauche (FdG) colpisce in primo luogo il coraggio di assumere a base del suo programma l’analisi economica eterodossa, con un risultato che mi sembra ragionevole [1]. Su un piano economico, ad esempio, si individuano le radici dell’attuale crisi economica nella redistribuzione del reddito a favore dei profitti operata negli ultimi 30 anni, e si considera il debito pubblico una “vittima”, e non un “artefice”, della crisi - cose spesso affermate da economisti critici, ma raramente da un partito politico. Su un piano politico, vi si trova l’idea che nello scontro di interessi tra “popoli” e “mercati” non possano vincere entrambi, e che la mondializzazione del capitale, il potere della finanza, la competizione internazionale non siano una fatalità, o una legge di natura, bensì piuttosto “un processo politico interamente comandato dai governi nazionali che fanno, in realtà quello che vogliono”, sicchè “(u)n governo determinato può sbarazzarsi degli speculatori, riprendere il controllo della finanza, superare la crisi del debito pubblico, liberarsi dalle costrizioni imposte dai trattati europei, senza nemmeno uscire dalla Unione Europea o dall’Euro”.[2]

Analizzando l’esperienza del Front de Gauche (FdG) colpisce in primo luogo il coraggio di assumere a base del suo programma l’analisi economica eterodossa, con un risultato che mi sembra ragionevole [1]. Su un piano economico, ad esempio, si individuano le radici dell’attuale crisi economica nella redistribuzione del reddito a favore dei profitti operata negli ultimi 30 anni, e si considera il debito pubblico una “vittima”, e non un “artefice”, della crisi - cose spesso affermate da economisti critici, ma raramente da un partito politico. Su un piano politico, vi si trova l’idea che nello scontro di interessi tra “popoli” e “mercati” non possano vincere entrambi, e che la mondializzazione del capitale, il potere della finanza, la competizione internazionale non siano una fatalità, o una legge di natura, bensì piuttosto “un processo politico interamente comandato dai governi nazionali che fanno, in realtà quello che vogliono”, sicchè “(u)n governo determinato può sbarazzarsi degli speculatori, riprendere il controllo della finanza, superare la crisi del debito pubblico, liberarsi dalle costrizioni imposte dai trattati europei, senza nemmeno uscire dalla Unione Europea o dall’Euro”.[2]

Dell’esperienza del FdG colpisce però anche la provenienza dei suoi dirigenti politici. Una spinta importante al FdG è stata impressa da politici che vengono dall’establishment, dalla sinistra del Partito Socialista francese: Jean-Luc Mélénchon, Jacques Généreux, Marc Dolez.

- Details

- Hits: 4143

Perec, Svevo e la memoria

di Maria Anna Mariani

«All’epoca mi nutrivo di Svevo», scrive Perecin Sono nato (Je suis né), una sottile autobiografia pubblicata nel 1990, che così si intitola perché la sua trama è infittita dall’anafora «sono nato».

«All’epoca mi nutrivo di Svevo», scrive Perecin Sono nato (Je suis né), una sottile autobiografia pubblicata nel 1990, che così si intitola perché la sua trama è infittita dall’anafora «sono nato».

Sono nato il 7.3.36. Quante decine, quante centinaia di volte ho scritto questa frase? Non lo so. So che ho cominciato abbastanza presto, ben prima che il progetto di un’autobiografia si formasse. Ne ho tratto materia per un cattivo romanzo intitolato J’avance masqué e per un racconto altrettanto pessimo […]. È difficile immaginare un testo che cominci così. Sono nato. Ma ci si può invece interrompere, una volta precisata la data. […] Questa quasi-impossibilità di continuare, una volta emesso questo “Sono nato il 7.3.36”, costituì, a ripensarci oggi, la sostanza stessa dei libri summenzionati: in J’avance masqué il narratore raccontava almeno tre volte di seguito la sua vita in tre narrazioni tutte ugualmente false («una confessione in iscritto è sempre menzognera», all’epoca mi nutrivo di Svevo) ma forse significativamente diverse (Perec 1990, 11-12).

«Una confessione in iscritto è sempre menzognera»: ecco il cibo sveviano del quale specialmente si nutre Perec. Svevo è condensato per sineddoche in questa frase famosa, che sembra fatta apposta per essere citata. Perec la infila tra due parentesi e non sente la necessità di indicare il luogo del prelievo: lo dà per scontato o non se ne cura. Ma non si fa nessuna fatica a rintracciarlo: è il capitolo ottavo della Coscienza di Zeno.

- Details

- Hits: 3121

Sfiga e rivoluzione

Crisi dell’euro e crisi di sovrapproduzione: la forma e la sostanza

di Mauro Vanetti (guest blogger)

Sarà mica che porto sfiga?

Sarà mica che porto sfiga?

Nell’estate del 2007 mi trovavo in California; quello fu l’anno della crisi dei mutui subprime. Il nome è improprio, come tutti i nomi che vengono dati ai vari crack del capitalismo; i giornalisti amano etichettare le catastrofi economiche a seconda del casus belli, camuffandone in questo modo le cause profonde. Con questa nomenclatura, la Prima Guerra Mondiale dovrebbe chiamarsi la Guerra dell’Attentato di Sarajevo, mentre la Seconda potrebbe essere registrata nei libri di storia come la Guerra della Radiostazione di Gleiwitz. Ad ogni modo, l’esplosione della bolla immobiliare mise in luce la fragilità della crescita statunitense; si erano accumulate montagne di dollari vendendo case a prezzi sempre crescenti a famiglie senza soldi e ad imprese senza liquidità, e costruendo castelli di carta speculativi su previsioni irrealistiche di crescita eterna di questi prezzi. L’era Bush entrava in declino in un clima crepuscolare ben descritto da quelle scene di Capitalism, a Love Story di Michael Moore in cui si mostra come le banche abbiano imposto allo stesso Congresso il Grande Salvataggio (bail out) nell’autunno 2008, inducendo dozzine di parlamentari smidollati ad approvarlo dopo che il 29 settembre la Borsa era crollata perché i deputati avevano “votato sbagliato” in uno strano sussulto di democrazia. Il Bail Out era di 700 miliardi di dollari tondi; a chi chiese perché la cifra fosse proprio quella, si rispose con compiacimento che non c’erano motivi tecnici, doveva solo sembrare «bella grossa».

Sarà mica che porto sfiga?

Nel 2008 mi ero trasferito a Londra; quello fu l’anno della crisi bancaria britannica. Dopo che per qualche mese si erano combattuti su riviste e giornali gli “ottimisti” e i “pessimisti” rispetto alla possibilità che la crisi “immobiliare” statunitense potesse esondare oltre il settore immobiliare e al di là dell’Atlantico, i fatti hanno dato ragione a chi riteneva che la bolla immobiliare USA aveva coperto per anni, come le ghette da ricco di Zio Paperone, non solo i piedi d’argilla dell’economia degli Stati Uniti, ma quelli dell’intero capitalismo mondiale e in particolare europeo.

- Details

- Hits: 4062

Bomba di Brindisi: la cruda verità è che c'è un gasdotto di troppo

di Gianni Fraschetti

Parecchi mesi fa documenti riservati rivelati da Wikileaks, portarono alla ribalta il puzzle del gas e le guerre sotterranee che si erano scatenate.

Parecchi mesi fa documenti riservati rivelati da Wikileaks, portarono alla ribalta il puzzle del gas e le guerre sotterranee che si erano scatenate.

Riassumiamo brevemente i termini della questione, almeno per quanto ci riguarda da presso. Il gas metano, oltre che ad essere necessario per il riscaldamento e gli altri usi domestici si e' sempre piu' affermato come vettore energetico alternativo al petrolio e cio' per due motivi di importanza capitale. Costi sensibilmente piu' bassi uniti ad emissioni notevolmente inferiori. In previsione di una domanda sempre piu' massiccia di questo prodotto, sono stati ideati tre gasdotti per approvvigionare l' Europa. Il North Stream che dalla Russia rifornisce la Germania ed i paesi scandinavi ed e' l' unico che e' stato realizzato, almeno nella tratta Russia-Germania, il South Stream, in fase di completamento, ed Il Nabucco, ancora in fase progettuale.

Il Nabucco e' il gasdotto "amerikano", salta il territorio russo e passa esclusivamente attraverso paesi in buoni rapporti con gli USA. come la Turchia e la Georgia, per esempio. I bacini di approvvigionamento si trovano in Azerbaijan, Turkmenistan e Kazakistan ma non si esclude di utilizzare anche giacimenti irakeni ed egiziani (la primavera araba?) ed eventualmente anche iraniani (se mai l' iran verra' "normalizzato"). Sul piano geopolitico e' chiaro che i due gasdotti sono profondamente alternativi. Nabucco ipotizza un' alternativa abbastanza fumosa al gas russo ed una maggiore indipendenza politica ed economica dalla Russia delle Repubbliche ex URSS che attraversa.

- Details

- Hits: 2788

Parole parole parole

di Piero Pagliani

[seguito da un commento di Franco Romanò]

“Vi è in Italia un quarto Partito, che può non avere molti elettori, ma che è capace di paralizzare e di rendere vano ogni nostro sforzo, organizzando il sabotaggio del prestito e la fuga dei capitali, l'aumento dei prezzi o le campagne scandalistiche. L'esperienza mi ha convinto che non si governa oggi l'Italia senza attrarre nella nuova formazione di Governo, in una forma o nell'altra, i rappresentanti di questo quarto Partito, del partito di coloro che dispongono del denaro e della forza economica.”

(Alcide De Gasperi, consiglio dei ministri aprile 1947; cit. in E. Sereni, Il Mezzogiorno all'opposizione, Torino 1948)

1. Per giustificare le guerre dopo l’11/9 Condoleezza Rice affermò che si era come all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Dal punto di vista statunitense non aveva tutti i torti dato che, come Harry Truman, Bush Jr si era assunto il compito di condurre un mondo in preda a forze centrifughe in una struttura gerarchica di stati a guida USA.

1. Per giustificare le guerre dopo l’11/9 Condoleezza Rice affermò che si era come all’indomani della Seconda Guerra Mondiale. Dal punto di vista statunitense non aveva tutti i torti dato che, come Harry Truman, Bush Jr si era assunto il compito di condurre un mondo in preda a forze centrifughe in una struttura gerarchica di stati a guida USA.

Con il dovuto assestamento tattico da parte di Obama, gli Stati Uniti stanno continuando coerentemente in quella direzione. Sarà proprio questa strategia che condurrà alla Terza Guerra Mondiale? E’ un evento da scongiurare con ogni mezzo, non ineluttabile ma non impossibile.

Nel frattempo anche gli economisti e i movimenti di sinistra fanno analisi e lanciano proposte come se si fosse nel secondo dopoguerra.

- Details

- Hits: 2796

Ipotesi sul comunismo*

Note per una discussione / 1

Fabio Raimondi

Parlare di comunismo oggi potrebbe sembrare un gesto desueto, per non dire nostalgico, una postura estetizzante e provocatoria o, peggio, la progettazione astratta di un’utopia. Non è così. Nonostante il tema sia del tutto escluso dal dibattito pubblico, esso è presente in alcune delle riflessioni politiche più interessanti del nostro tempo e si presenta come un modo per provare a capire le trasformazioni che stanno segnando il periodo di crisi in cui viviamo. La decisione di proporre una serie di affondi sul comunismo risponde al bisogno di confrontarsi con un discorso esigente e strutturato, anche se rimosso dalla fine del socialismo reale, per capire se può darci strumenti utili a entrare nel futuro comprendendo il passato e aggredendo il presente della crisi della globalizzazione capitalistica, ma anche quello della falsa alternativa dei «beni comuni» e del «soggetto mite».

Cos’è (o cosa potrebbe essere) comunismo nell’era della globalizzazione capitalistica? Partendo da questa domanda cercherò di analizzare un libro recente1 , il cui fulcro è una conversazione tra Étienne Balibar e Antonio Negri (dei quali prenderò in esame anche altri testi), discutendo alcuni degli argomenti che mi sembrano in esso più rilevanti, senza pretese di completezza e senza la velleità di esaurirne la ricchezza e la complessità. Lo scopo è tracciare una mappa, di cui questo è solo un primo e provvisorio tassello: il prossimo riguarderà Alain Badiou e Slavoj Žižek, due filosofi che, soprattutto di recente, hanno ricollocato la questione al centro dei loro discorsi facendosi anche promotori di un dibattito a livello internazionale.

Cos’è (o cosa potrebbe essere) comunismo nell’era della globalizzazione capitalistica? Partendo da questa domanda cercherò di analizzare un libro recente1 , il cui fulcro è una conversazione tra Étienne Balibar e Antonio Negri (dei quali prenderò in esame anche altri testi), discutendo alcuni degli argomenti che mi sembrano in esso più rilevanti, senza pretese di completezza e senza la velleità di esaurirne la ricchezza e la complessità. Lo scopo è tracciare una mappa, di cui questo è solo un primo e provvisorio tassello: il prossimo riguarderà Alain Badiou e Slavoj Žižek, due filosofi che, soprattutto di recente, hanno ricollocato la questione al centro dei loro discorsi facendosi anche promotori di un dibattito a livello internazionale.

La prospettiva del «comune»

In questo paragrafo prendo in esame alcune posizioni dei sostenitori del «comune» che, nel volume citato, corrispondono a quelle di Antonio Negri, Michael Hardt, Gigi Roggero e Anna Curcio, riassumendone gli assunti principali in due blocchi.

1. La «forza-lavoro» sta tendenzialmente diventando «sempre più immateriale e cooperativa»2 , perché le competenze richieste nel lavoro contemporaneo sono sempre più legate a conoscenze astratte (anche di alto livello) e a capacità relazionali ed emotive, soprattutto di tipo comunicativo.

- Details

- Hits: 1757

L’alternativa dei “nove su dieci”*

di Claudio Gnesutta

Crisi finanziaria, crisi del debito pubblico, austerità. Sembra che non ci sia alternativa per un paese in difficoltà come il nostro. Ma chi ha pagato, effettivamente, il conto della crisi? La risposta la dà il titolo del libro di Mario Pianta Nove su dieci. Perché stiamo (quasi) tutti peggio di 10 anni fa (Laterza, 2012, 12€). È sui “nove su dieci” più poveri che ha gravato il peso del declino e del riaggiustamento economico, mentre i più ricchi – “uno su dieci” degli italiani – hanno beneficiato del lungo processo che ha portato a quest’esito disastroso, e si sono ora posti al riparo dai costi della crisi. Le soluzioni, proposte ed attuate, per superare la crisi hanno l’effetto di approfondire le disuguaglianze esistenti, deprimendo le forme di partecipazione politica e indebolendo la democrazia.

Crisi finanziaria, crisi del debito pubblico, austerità. Sembra che non ci sia alternativa per un paese in difficoltà come il nostro. Ma chi ha pagato, effettivamente, il conto della crisi? La risposta la dà il titolo del libro di Mario Pianta Nove su dieci. Perché stiamo (quasi) tutti peggio di 10 anni fa (Laterza, 2012, 12€). È sui “nove su dieci” più poveri che ha gravato il peso del declino e del riaggiustamento economico, mentre i più ricchi – “uno su dieci” degli italiani – hanno beneficiato del lungo processo che ha portato a quest’esito disastroso, e si sono ora posti al riparo dai costi della crisi. Le soluzioni, proposte ed attuate, per superare la crisi hanno l’effetto di approfondire le disuguaglianze esistenti, deprimendo le forme di partecipazione politica e indebolendo la democrazia.

Le radici della debolezza strutturale dell’Italia, che l’ha resa così vulnerabile di fronte al crollo della finanza del 2008, sono molte e complesse. L’incompiutezza dell’Europa, l’inadeguatezza della politica a fronteggiare l’evidente declino del nostro apparato produttivo, l’indifferenza nei confronti della deriva dei conti pubblici, il disinteresse, se non peggio, per l’estendersi delle disuguaglianze sociali, tutto questo è ricostruito nei primi tre capitoli del volume; il capitolo conclusivo presenta una “via di uscita”, con le alternative possibili a “questa” austerità.

Vediamo le linee portanti della sua argomentazione, che sono di grande interesse. Punto fermo è la valutazione che il liberismo “va messo in soffitta” in quanto l’esperimento che “il mercato – lasciato a se stesso – sia capace di far crescere l’economia, trovare le produzioni giuste e creare occupazione” è risultato fallimentare come dimostra la lunga recessione che ci coinvolge e di cui non si intravede la conclusione.

- Details

- Hits: 2256

Sugli Eurobond

Sergio Cesaratto

Questo articolo uscito oggi su il manifesto col titolo "La finta panacea degli Eurobonds per un'europa a corto di idee" si collega agli ottimi interventi di Marco d'Eramo, una delle voci più lucide di questo paese, sopratutto nel denunciare il disperante provincialismo del dibattito italiano. Non concordo completamente con lui, tuttavia, quando individua i problemi europei in un deficit di democrazia e la soluzione in una sinistra europea. Purtroppo questi richiami lasciano il tempo che trovano e rischiano di essere anch'essi un deus ex machina. Purtroppo la materialità, come cerco di spiegare sotto, è che in un'Europa solidale i tedeschi pagano, una volta che la periferia cedendo lo strumento del cambio ha perso la propria capacità di autosostenersi senza aiuti esteri. Questo è il puzzle. Dobbiamo inventarci qualcosa, ma non so cosa. Intanto la Spagna si avvia a diventare il quarto paese europeo fuori mercato. Evidentemente la storia, a passi veloci, sta trovando le soluzioni per noi.

Questo articolo uscito oggi su il manifesto col titolo "La finta panacea degli Eurobonds per un'europa a corto di idee" si collega agli ottimi interventi di Marco d'Eramo, una delle voci più lucide di questo paese, sopratutto nel denunciare il disperante provincialismo del dibattito italiano. Non concordo completamente con lui, tuttavia, quando individua i problemi europei in un deficit di democrazia e la soluzione in una sinistra europea. Purtroppo questi richiami lasciano il tempo che trovano e rischiano di essere anch'essi un deus ex machina. Purtroppo la materialità, come cerco di spiegare sotto, è che in un'Europa solidale i tedeschi pagano, una volta che la periferia cedendo lo strumento del cambio ha perso la propria capacità di autosostenersi senza aiuti esteri. Questo è il puzzle. Dobbiamo inventarci qualcosa, ma non so cosa. Intanto la Spagna si avvia a diventare il quarto paese europeo fuori mercato. Evidentemente la storia, a passi veloci, sta trovando le soluzioni per noi.

La pezza degli Eurobonds

Alla ricerca di un’ancora che la porti fuori dalla crisi, l’Europa progressista si è di nuovo aggrappata all’idea degli eurobond che, eclissatasi per un po’, è stata ora rilanciata da Hollande. L’opposizione tedesca non appare, tuttavia, a mio avviso del tutto ingiustificata - sebbene questo non scagioni la Germania dalla responsabilità di proporre alternative al suicidio dell’Europa.

- Details

- Hits: 3546

L’olismo politico è sempre reazionario

di Carlo Donolo

Un’ondata anonima di romanticismo annacquato e di nostalgia religiosa che l’età delle macchine ha per un certo tempo emanato come manifestazione di protesta spirituale e artistica contro di essa”. Robert Musil

Non intendo con queste righe rispondere alle tesi di Ugo Mattei (Beni comuni. Un manifesto , pp. 116, € 12, Laterza, Roma-Bari 2011), altri stanno già rispondendogli nel merito storico (cfr. Giuseppe Sergi e Massimo Vallerani, Riflessioni aggiornate, ma medioevo di maniera ) preferisco ricordare solo che il processo della modernità è stato sempre accompagnato da critiche e contestazioni. Mattei si pone in un binario già molto battuto e in cui la ripetizione è dominante. La critica più importante è stata il romanticismo (Rüdiger Safranski, Romantik. Eine deutsche Affäre, Hanser, 2007), che ha anche influenzato in parte le reazioni della chiesa nel corso dell’Ottocento, dalla Restaurazione in poi. C’è sempre stata una domanda di olismo, di ricomposizione dei cocci, di superamento dell’alienazione e così via. Ha preso le forme più diverse, ma con una costante, di cui Mattei dovrebbe essere avvertito: mentre sul terreno culturale ha prodotto anche grandi capolavori, sul piano politico e sociale questa domanda è sempre stata necessariamente reazionaria, direi senza eccezioni. Non può che portare a una concezione organicistica della società con i suoi esiti autoritari e totalitari. Detto ciò il discorso pubblico sui beni comuni è troppo importante perché venga buttato nella palude degli olismi, che non c’entrano niente.

Non intendo con queste righe rispondere alle tesi di Ugo Mattei (Beni comuni. Un manifesto , pp. 116, € 12, Laterza, Roma-Bari 2011), altri stanno già rispondendogli nel merito storico (cfr. Giuseppe Sergi e Massimo Vallerani, Riflessioni aggiornate, ma medioevo di maniera ) preferisco ricordare solo che il processo della modernità è stato sempre accompagnato da critiche e contestazioni. Mattei si pone in un binario già molto battuto e in cui la ripetizione è dominante. La critica più importante è stata il romanticismo (Rüdiger Safranski, Romantik. Eine deutsche Affäre, Hanser, 2007), che ha anche influenzato in parte le reazioni della chiesa nel corso dell’Ottocento, dalla Restaurazione in poi. C’è sempre stata una domanda di olismo, di ricomposizione dei cocci, di superamento dell’alienazione e così via. Ha preso le forme più diverse, ma con una costante, di cui Mattei dovrebbe essere avvertito: mentre sul terreno culturale ha prodotto anche grandi capolavori, sul piano politico e sociale questa domanda è sempre stata necessariamente reazionaria, direi senza eccezioni. Non può che portare a una concezione organicistica della società con i suoi esiti autoritari e totalitari. Detto ciò il discorso pubblico sui beni comuni è troppo importante perché venga buttato nella palude degli olismi, che non c’entrano niente.

I beni comuni, come argomenta bene anche Pietro Costa in un suo scritto recente (Fondazione Basso, 2012), sono destinati a crescere anche come mero elenco (aperto) nella globalizzazione. In parte li andiamo riscoprendo poco a poco man mano che entrano in crisi o ne cresce il fabbisogno, in parte li andiamo producendo quanto più ci muoviamo verso la società della conoscenza, e verso la proliferazione di mondi virtuali e artificiali. I beni comuni come tema, risorsa sociale e vocabolario potranno dare una grande mano nella necessaria e urgente ricostruzione del regime democratico dopo la sua impasse attuale.

- Details

- Hits: 2130

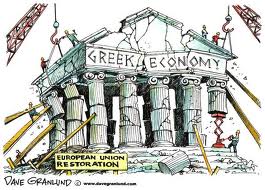

Grecia: cronaca di un default preannunciato

di John Weeks

In un qualche momento di questa prossima estate europea, alla fine, il governo greco si dichiarerà inadempiente per i suoi debiti in euro e cercherà di gestire una fuoriuscita dalla moneta unica. Questo non accadrà perché la gente lo vuole (anche se qualcuno lo vuole), né perché è la politica più saggia (non lo è). Fallimento e uscita accadranno perché non possono essere impediti.

In un qualche momento di questa prossima estate europea, alla fine, il governo greco si dichiarerà inadempiente per i suoi debiti in euro e cercherà di gestire una fuoriuscita dalla moneta unica. Questo non accadrà perché la gente lo vuole (anche se qualcuno lo vuole), né perché è la politica più saggia (non lo è). Fallimento e uscita accadranno perché non possono essere impediti.

C'è voluto più di un decennio per arrivare a questo risultato. Dopo una performance irregolare negli anni ’90, la crescita economica della Germania riunificata ha cominciato a calare durante i primi 5 anni del governo Schroder (Figura 1). In risposta a questo calo, il governo socialdemocratico si è imbarcato in una strategia di crescita basata sulle esportazioni. Questa strategia si appoggiava su un accordo con i sindacati per una restrizione dei salari reali, una riduzione della tutela dei lavoratori in modo da permettere salari più bassi in un mercato del lavoro segmentato, e dei sussidi de facto alle esportazioni attraverso incentivi fiscali.

Il tasso di crescita riprese a salire, con tre quarti della ripresa dovuta alla crescita delle esportazioni (Figura 2). La principale determinante di questa crescita delle esportazioni, anche questa volta influente per un tre quarti della variazione, era il costo di lavoro unitario, che è calato o è cresciuto poco (Figura 4). Una semplice moltiplicazione suggerisce che possiamo attribuire un quarto della performance di crescita della Germania alla politica di taglio dei salari reali (0.75 x 0.75 x 0.5 = 0.28 o 28%).

- Details

- Hits: 2795

Studenti e debito

Appunti per una lotta dentro e contro l'Università

Collettivo Universitario Autonomo

Another day older and deeper in debt

Saint Peter don't you call me 'cause I can't go

I owe my soul to the company store'

(Sixteen Tons, Merle Travis)

Questa vecchia canzone country, ripresa da Johnny Cash in una cover del 1987, ci parla di una vita dominata dal peso di un debito spietato, impossibile da ripagare anche col duro lavoro, tanto spietato da disegnare l'immagine di un purgatorio in terra, davanti al quale addirittura San Pietro è costretto a rimandare la chiamata in paradiso del nostro minatore. Probabilmente, all'epoca in cui fu scritta, il debito (privato, pubblico, familiare, studentesco, etc.) non era presente come lo è oggi nei dibattiti politici, nello spazio mediatico e nelle preoccupazioni quotidiane di molte persone. Questa canzone ci parla, tuttavia, di un particolare aspetto della questione, ovvero della radice comune dei concetti di debito e colpa, un rapporto che si è stratificato storicamente. Il debito rappresenta una colpa che deve essere espiata col sacrificio, la rinuncia ed il lavoro. Viviamo in una società nella quale il ricorso alle varie forme di debito è strutturale, addirittura essenziale, al funzionamento dell'attuale sistema economico. Ciò che qui ci interessa è porre il problema da uno specifico punto di vista: quello studentesco, dentro l'Università, dopo il ciclo di lotte No Gelmini. Questione che riteniamo debba essere affrontata in tutta la sua estensione, anche ripartendo dai limiti dentro i quali il movimento si è incagliato, pensando che il capitale vincerà sempre se non diventeremo più veloci della controparte nel comprendere i passaggi, le contraddizioni, i conflitti, per andare anticipatamente ad organizzarli, per farli esplodere.

Questa vecchia canzone country, ripresa da Johnny Cash in una cover del 1987, ci parla di una vita dominata dal peso di un debito spietato, impossibile da ripagare anche col duro lavoro, tanto spietato da disegnare l'immagine di un purgatorio in terra, davanti al quale addirittura San Pietro è costretto a rimandare la chiamata in paradiso del nostro minatore. Probabilmente, all'epoca in cui fu scritta, il debito (privato, pubblico, familiare, studentesco, etc.) non era presente come lo è oggi nei dibattiti politici, nello spazio mediatico e nelle preoccupazioni quotidiane di molte persone. Questa canzone ci parla, tuttavia, di un particolare aspetto della questione, ovvero della radice comune dei concetti di debito e colpa, un rapporto che si è stratificato storicamente. Il debito rappresenta una colpa che deve essere espiata col sacrificio, la rinuncia ed il lavoro. Viviamo in una società nella quale il ricorso alle varie forme di debito è strutturale, addirittura essenziale, al funzionamento dell'attuale sistema economico. Ciò che qui ci interessa è porre il problema da uno specifico punto di vista: quello studentesco, dentro l'Università, dopo il ciclo di lotte No Gelmini. Questione che riteniamo debba essere affrontata in tutta la sua estensione, anche ripartendo dai limiti dentro i quali il movimento si è incagliato, pensando che il capitale vincerà sempre se non diventeremo più veloci della controparte nel comprendere i passaggi, le contraddizioni, i conflitti, per andare anticipatamente ad organizzarli, per farli esplodere.

Uno degli obiettivi della riforma Gelmini, sostanzialmente condivisa da tutta la partitocrazia nostrana, era il taglio pesante del finanziamento statale all'Università.

- Details

- Hits: 3115

La violenza della libertà

Žižek e l’ideologia liberista

di Fabio Milazzo

La fine della “storia”

La fine della “storia”

Ancora oggi, a quasi vent’anni dalla prima edizione del libro, è prassi socialmente condivisa in molti ambienti “radical chic” quella di farsi beffe di Fukuyama e del suo “la fine della storia e l’ultimo uomo”, il celebre saggio entro il quale il politologo, constatata l’implosione dei regimi comunisti, annunciava il dispiegamento transnazionale del liberalismo con il suo ordine socio-economico ottimale.

La tesi di Fukuyama, ridicolizzata e sbeffeggiata come poche, è invece attualissima e riesce a descrivere la contemporaneità post-secolo breve con una lucidità e una chiaroveggenza inusuali. In effetti la storia, intesa come movimento di rottura teso verso un divenire dell’essere mai pienamente pre-ordinabile, con l’avvenuta dislocazione del paradiso del libero mercato ha smesso di “funzionare”. Il liberalismo ha pienamente congelato le condizioni di possibilità che articolano il “mondo”[1].

“Il capitalismo liberal-democratico è accettato come la formula definitiva della migliore società possibile, e tutto quello che si può fare è provare a renderla giusta, tollerante…”[2]. Il capitalismo ha ormai dislocato la propria ragion d’essere riuscendo ad imporre le proprie “logiche del mondo”. Abitiamo il “migliore dei mondi possibili”: di questo, pur tra tante lamentele, siamo tutti convinti ed è per tale ragione che il cambiamento tanto invocato, le trasformazioni rivoluzionarie tanto pretese e auspicate, in realtà, non sono altro che aggiustamenti volti a rendere “meno dannosa” la società matura e anti-utopica che ci troviamo ad abitare. Proprio quest’ultimo carattere, quella di messa al bando delle utopie[3], sembra caratterizzare una realtà che si è ormai lasciata alle spalle gli infantilismi ideologici e i conseguenti conflitti che ne derivavano.

- Details

- Hits: 3902

Crisi, Marx e Occupy

Connessioni intervista Fred Moseley

1) Quali sono le cause dell’attuale crisi economica negli USA? Questa crisi è legata alla crisi degli anni 70?

1) Quali sono le cause dell’attuale crisi economica negli USA? Questa crisi è legata alla crisi degli anni 70?

Questa è una grande domanda proverò a rispondere anche se brevemente. Si, penso che questa crisi sia sicuramente legata alla crisi degli anni 70. Questa crisi è la continuazione di quella degli anni 70 e il risultato delle azioni intraprese dai capitalisti per risolverla. Quella degli anni 70 è stata chiaramente una crisi di profittabilità, il tasso di profitto si era ridotto di circa il 50% dai livelli del dopo guerra negli USA (e un simile andamento si è avuto in tutti gli stati capitalisti).

Ciò che è importante sottolineare è che i capitalisti risposero a questo imponente declino del saggio di profitto facendo tutto ciò che potevano per ripristinare il saggio di profitto ai livelli precedenti.

Queste azioni comportarono tagli generalizzati dei salari, specialmente ai benefit, intensificazione del lavoro, globalizzazione ed esternalizzazione della produzione verso aree del mondo a basso salario. Tutti questi fenomeni conosciuti nelle decadi recenti sono il risultato del tentativo capitalista di ristabilire il saggio di profitto.

I lavoratori statunitensi lavorano in modo più intensivo oggi rispetto a quaranta anni fa, ma i loro salari non sono cresciuti e i benefit sono stati tagliati. Nonostante questi dolori e sofferenze, per i lavoratori, il saggio di profitto è stato solo parzialmente ristabilito; solo circa la metà della perdita precedente è stata recuperata. Quindi gli investimenti privati sono rimasti ad un basso saggio nelle recenti decadi.

- Details

- Hits: 3478

Il “De Grauwe moment”

Una previsione lungimirante della crisi di bilancia dei pagamenti dell'Eurozona

di Sergio Cesaratto*

In un articolo sul Financial Times scritto un anno prima dell’avvio dell’Unione Monetaria Europea (UME), Paul De Grauwe avanzò un’ipotesi lungimirante su ciò che sarebbe potuto accadere come conseguenza, cosa di cui la maggior parte degli economisti si sono resi conto solo recentemente.[1] Infatti, con il senno di poi, la crisi Europea ci appare ora come l’ennesimo episodio di “stavolta è diverso” (“this time is different”) della sequenza di liberalizzazioni finanziarie con tassi di cambio fissi, flussi di capitali dal centro verso la periferia, bolla immobiliare, disavanzo nel saldo delle partite correnti (CA) e indebitamento, default. Nonostante consideri quello di Reinhart and Rogoff (2009) un resoconto mal organizzato della storia e della natura dei default, il loro titolo trasmette davvero la sensazione che si tratti di un modello ricorrente di una serie di eventi sfortunati. Anche il titolo di un importante paper ‘Good-bye financial repression, hello financial crash?’ (Diaz-Alejandro, C. 1985) riassume bene l’essenza di quegli eventi. Al fine di apprezzare meglio l’intuizione del Professor De Grauwe, presento il suo articolo con alcune note prese da un mio Working Paper appena pubblicato fra i Working Papers del mio dipartimento “Controversial and novel features of the Eurozone crisis as a balance of payment crisis”.

In un articolo sul Financial Times scritto un anno prima dell’avvio dell’Unione Monetaria Europea (UME), Paul De Grauwe avanzò un’ipotesi lungimirante su ciò che sarebbe potuto accadere come conseguenza, cosa di cui la maggior parte degli economisti si sono resi conto solo recentemente.[1] Infatti, con il senno di poi, la crisi Europea ci appare ora come l’ennesimo episodio di “stavolta è diverso” (“this time is different”) della sequenza di liberalizzazioni finanziarie con tassi di cambio fissi, flussi di capitali dal centro verso la periferia, bolla immobiliare, disavanzo nel saldo delle partite correnti (CA) e indebitamento, default. Nonostante consideri quello di Reinhart and Rogoff (2009) un resoconto mal organizzato della storia e della natura dei default, il loro titolo trasmette davvero la sensazione che si tratti di un modello ricorrente di una serie di eventi sfortunati. Anche il titolo di un importante paper ‘Good-bye financial repression, hello financial crash?’ (Diaz-Alejandro, C. 1985) riassume bene l’essenza di quegli eventi. Al fine di apprezzare meglio l’intuizione del Professor De Grauwe, presento il suo articolo con alcune note prese da un mio Working Paper appena pubblicato fra i Working Papers del mio dipartimento “Controversial and novel features of the Eurozone crisis as a balance of payment crisis”.

Diffusa da Martin Wolf, l’interpretazione della crisi Europea come una crisi di bilancia dei pagamenti (BdP) sta diventando dominante. Dunque, la causa della crisi deve essere trovata nel più facile accesso ai mercati finanziari a bassi tassi d’interesse per un certo numero di paesi periferici dell’UEM. La liberalizzazione finanziaria e la rimozione del rischio del tasso di cambio ha incoraggiato notevoli flussi di capitali dai paesi centrali verso i paesi della “periferia” (e.g. Merler and Pisani-Ferry).

- Details

- Hits: 2340

Dopo Hollande: note per riaprire il dibattito

di Marco Assennato

La discussione sulle elezioni francesi sembra – tranne qualche rarissimo tentativo critico: né entusiasta né liquidatorio – bloccata. Per stare ai più autorevoli rappresentanti di questa opzione secca direi: da una parte chi, con Rossana Rossanda, vede nella vittoria di Hollande una svolta (segnata, dice Rossanda da tre punti, ovvero una trattativa per la revisione del Fiscal Compact, il primato all’occupazione giovanile e il voto amministrativo agli immigrati); dall’altra chi, come Joseph Halevi ritiene si debba uscire dall’effetto ipnotico esercitato dalla vittoria delle sinistre in Francia, per sottolinearne i deficit di proposta socialista, con particolare attenzione alle politiche di budget. Sul sito di Uninomade, invece, Toni Negri nelle scorse settimane proponeva, a mio avviso correttamente, un approccio critico e aperto e chiamava alla necessita di riaprire la discussione direi laicamente. Invito che mi pare oltremodo necessario, innazitutto per tiraci fuori da una lettura tutta chiusa sulla sfera della rappresentanza e del governo – perdipiù nazionali seppur d’una nazione importante – e cercare di sviluppare qualche linea di tendenza. Ragionerei dunque così: dando per acquisiti gli elementi di fondo che sono stati proposti – ovvero: l’attenzione alla composizione di classe post-fordista e cognitiva del voto, localizzata nelle metropoli; l’individuazione dei tratti salienti del programma europeo rinnovato in termini socialisti incarnato da Hollande; il ritardo clamoroso di Hollande, come e persino peggio di Melanchon, rispetto alle richieste, ai claims che vengono dai nuovi soggetti sociali; l’attenzione desta sull’exploit del Front National di Marine Le Pen. E a partire da queste prime linee provare a sviluppare collettivamente l’analisi.

La discussione sulle elezioni francesi sembra – tranne qualche rarissimo tentativo critico: né entusiasta né liquidatorio – bloccata. Per stare ai più autorevoli rappresentanti di questa opzione secca direi: da una parte chi, con Rossana Rossanda, vede nella vittoria di Hollande una svolta (segnata, dice Rossanda da tre punti, ovvero una trattativa per la revisione del Fiscal Compact, il primato all’occupazione giovanile e il voto amministrativo agli immigrati); dall’altra chi, come Joseph Halevi ritiene si debba uscire dall’effetto ipnotico esercitato dalla vittoria delle sinistre in Francia, per sottolinearne i deficit di proposta socialista, con particolare attenzione alle politiche di budget. Sul sito di Uninomade, invece, Toni Negri nelle scorse settimane proponeva, a mio avviso correttamente, un approccio critico e aperto e chiamava alla necessita di riaprire la discussione direi laicamente. Invito che mi pare oltremodo necessario, innazitutto per tiraci fuori da una lettura tutta chiusa sulla sfera della rappresentanza e del governo – perdipiù nazionali seppur d’una nazione importante – e cercare di sviluppare qualche linea di tendenza. Ragionerei dunque così: dando per acquisiti gli elementi di fondo che sono stati proposti – ovvero: l’attenzione alla composizione di classe post-fordista e cognitiva del voto, localizzata nelle metropoli; l’individuazione dei tratti salienti del programma europeo rinnovato in termini socialisti incarnato da Hollande; il ritardo clamoroso di Hollande, come e persino peggio di Melanchon, rispetto alle richieste, ai claims che vengono dai nuovi soggetti sociali; l’attenzione desta sull’exploit del Front National di Marine Le Pen. E a partire da queste prime linee provare a sviluppare collettivamente l’analisi.

La divaricazione tra capitalismo e democrazia. La stampa francese riserva molto spazio alla ritrovata sobrietà della più alta carica dello Stato, al capovolgimento del carattere da droite decomplexée della presidenza Sarkozy: temi non necessariamente secondari se è vero che nella produzione del discorso politico si muove sempre un tentativo di costruzione di immaginario che produce effetti concreti, e, nel caso specifico della campagna presidenziale gli accenti del presidente uscente si erano fatti vieppiù preoccupanti, violenti, identitari e aggressivi.

- Details

- Hits: 2629

Europa: crisi di debito o di bilancia dei pagamenti?

di Andrea F. Presbitero

Per uscire dalla crisi bisogna capirne bene la natura. Se si tratta di una crisi dei debiti sovrani, allora si fa bene a combatterla con politiche di rigore. Ma se il problema sono i debiti esteri e gli squilibri commerciali fra i paesi europei, allora concentrarsi sul risanamento delle finanze pubbliche potrebbe essere insufficiente, o addirittura controproducente. Per questo, torniamo sull'argomento con un intervento di Andrea F. Presbitero (Università Politecnica delle Marche)

.jpg) L’attacco speculativo contro i debiti sovrani di alcuni paesi membri dell’Unione Economica e Monetaria (UEM) ha riportato alla ribalta il rischio-paese. L’introduzione della valuta comune e la rapida integrazione finanziaria dei paesi membri dell’unione monetaria avevano consentito ai rendimenti dei titoli pubblici dei paesi membri dell’eurozona di rimanere sostanzialmente allineati anche durante la crisi finanziaria globale 2007-2009. Con il dispiegarsi della crisi greca, tuttavia, si è aperto un divario crescente tra i rendimenti dei titoli emessi dai governi di Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna (GIIPS) e quelli emessi dalla Germania.

L’attacco speculativo contro i debiti sovrani di alcuni paesi membri dell’Unione Economica e Monetaria (UEM) ha riportato alla ribalta il rischio-paese. L’introduzione della valuta comune e la rapida integrazione finanziaria dei paesi membri dell’unione monetaria avevano consentito ai rendimenti dei titoli pubblici dei paesi membri dell’eurozona di rimanere sostanzialmente allineati anche durante la crisi finanziaria globale 2007-2009. Con il dispiegarsi della crisi greca, tuttavia, si è aperto un divario crescente tra i rendimenti dei titoli emessi dai governi di Grecia, Irlanda, Italia, Portogallo e Spagna (GIIPS) e quelli emessi dalla Germania.

La crisi all’interno dell’eurozona ha attirato l’attenzione su due ordini di problemi interdipendenti: 1) l’esistenza di persistenti squilibri esterni negli scambi reali tra i paesi membri dell’UEM e 2) l’aumento dei debiti pubblici. L’impennata degli spread dei titoli greci e, a seguire, degli altri paesi GIIPS ha posto in primo piano il secondo problema a scapito del primo. La giustificazione può apparire ovvia, se ci si limita a considerare che questi titoli sono rappresentativi di elevati e crescenti debiti pubblici, dei quali si teme l’insostenibilità. Appare meno ovvia se, invece, si allarga la visuale fino ad analizzare le cause profonde che alimentano i problemi di sostenibilità delle finanze pubbliche europee. Questi ultimi, infatti, sono radicati negli squilibri macroeconomici dell’eurozona e, in particolare, nella presenza di squilibri esterni persistenti tra paesi in deficit e paesi in surplus.

Se si prende in considerazione anche il primo dei due ordini di problemi si può capire che l’ampliarsi degli spread tra i rendimenti dei titoli di stato europei rappresenta la febbre sintomatica della fragilità strutturale dell’eurozona e che limitarsi a curare le finanze pubbliche può abbassare la febbre, ma non ne cura le cause.

- Details

- Hits: 2067

Ascoltando Macao

Guido Viale

La cultura, oppressa da trent'anni di televisione, di marketing e di carrierismo craxiani e berlusconiani torna a prendersi la scena nel modo più impensato: prima con l'occupazione del teatro Valle di Roma e la presa di parola della generazione TQ (i trenta-quarantenni); ora con la forza aggregante di Macao a Milano e, tra le due, e intorno a loro, un'altra decina di occupazioni di cinema, teatri, locali in varie città d'Italia: per "fare cultura". Cultura e arte sono scienza del possibile: potenze che scardinano l'appiattimento sulle necessità imposte dai "fatti compiuti". Il conformismo dei passati decenni era un coperchio su una pentola in lenta ebollizione: una volta sollevato, le spinte sociali sono destinate a esplodere; analogamente a come quattro decenni fa la delegittimazione dell'ordine costituito prodotto dal movimento degli studenti aveva spalancato le porte all'offensiva operaia e sociale degli anni '70.

La cultura, oppressa da trent'anni di televisione, di marketing e di carrierismo craxiani e berlusconiani torna a prendersi la scena nel modo più impensato: prima con l'occupazione del teatro Valle di Roma e la presa di parola della generazione TQ (i trenta-quarantenni); ora con la forza aggregante di Macao a Milano e, tra le due, e intorno a loro, un'altra decina di occupazioni di cinema, teatri, locali in varie città d'Italia: per "fare cultura". Cultura e arte sono scienza del possibile: potenze che scardinano l'appiattimento sulle necessità imposte dai "fatti compiuti". Il conformismo dei passati decenni era un coperchio su una pentola in lenta ebollizione: una volta sollevato, le spinte sociali sono destinate a esplodere; analogamente a come quattro decenni fa la delegittimazione dell'ordine costituito prodotto dal movimento degli studenti aveva spalancato le porte all'offensiva operaia e sociale degli anni '70.

Nelle assemblee di queste nuove aggregazioni si discute (a volte in modo ingenuo e disordinato: ed è un loro pregio) soprattutto di partecipazione, di democrazia diretta, di regole e garanzie per assicurare a tutti la possibilità e il diritto di esprimersi e di portare il proprio contributo alla crescita di tutti; in modo del tutto simile a quello che ha tenuto occupati per giorni gli acampados spagnoli o i partecipanti di Occupy Wall Street e delle mille repliche che hanno investito gran parte delle città statunitensi; ma anche in tante altre sedi, come le riunioni della per ora ancora piccola Alba. La novità maggiore di questa nuova stagione sta proprio qui: cultura e democrazia, nel senso di partecipazione, coincidono. Non c'è cultura se non ha come suo humus la valorizzazione del contributo di conoscenze, di esperienze, ma anche e soprattutto di vissuto, di sentimenti e passioni, di tutti coloro che vogliono concorrere a un risultato condiviso; e viceversa, la democrazia non è e non può essere un mero insieme di regole - che pure vanno fissate e aggiornate in corso d'opera - ma è un regime di condivisione di saperi, sia specialistici che pratici, "mettendoci la faccia"; e mettendo in gioco i propri corpi, come la modalità delle occupazioni mette in evidenza.

- Details

- Hits: 7929

Come si esce dall'euro?

Tutto quello che c'è da sapere per non farsi trovare impreparati

Claudio Messora intervista Claudio Borghi

Sul Corriere della Sera di oggi si inizia a parlare di "corsa alle banche", cioè della possibilità che si verifichi il ritiro massiccio dei depositi sui conti correnti da parte dei cittadini, spaventati dall'ipotesi di chiusura degli sportelli e dalla svalutazione sui risparmi, che a breve potrebbe far implodere il sistema monetario europeo.

Per cercare di fare chiarezza sullo scenario di una possibile uscita dell'Italia dall'euro ho intervistato Claudio Borghi, economista docente all'Università Cattolica di Milano, editorialista ed ex managing director di Deutsche Bank. Prendetevi un'ora di tempo, perché la rete, a differenza della televisione, non ha fretta.

MESSORA: Claudio Borghi, docente di economia degli intermediari finanziari alla Cattolica di Milano, nonché economista e giornalista.

MESSORA: Claudio Borghi, docente di economia degli intermediari finanziari alla Cattolica di Milano, nonché economista e giornalista.

BORGHI: Buongiorno.

MESSORA: Buongiorno. siamo qua oggi perché vorremmo tentare di capire, nell'approfondimento che solo la rete consente, che cosa succede se usciamo dall'euro. È uno spauracchio, è un totem, è un tabù. Però in effetti nessuno ci spiega nell'ora zero, nel caso in cui dovessimo uscire dall'euro, quali sarebbero i passi e gli avvenimenti che si susseguirebbero.

BORGHI: Innanzitutto nessuno ve lo spiega perché non ci sono grandi precedenti, nel senso che è successo in passato che ci sono stati dei cambi di valuta, siamo passati dalla lira all'euro e il giorno dopo eravamo ancora tutti lì. Quello che spaventa è il fatto di passare da una valuta debole a una forte. Tutti pensano che sia facile, perché normalmente c'è un vecchio detto che dice che la moneta buona scaccia la moneta cattiva.

- Details

- Hits: 2945

Il bilancio in rosso di un continente

Christian Marazzi

Le elezioni francesi e greche hanno aggiunto nuovi fattori di instabilità ad una Unione monetaria europea già economicamente e socialmente insostenibile. D'ora in poi l'alternativa si riduce a questo: o i Paesi forti dell'Europa accettano di finanziare i Paesi deboli o di garantirne i debiti, oppure la spaccatura dell'euro diventa inevitabile. In entrambi i casi è in gioco la definizione del piano della sovranità, della possibilità o meno di governare l'uscita dalla crisi con politiche di crescita declinate su scala nazionale o sovranazionale. In mezzo ci sta l'euro, la sua architettura, la sua «natura». Analizzarla criticamente, come ha fatto Jacques Sapir nel suo Bisogna uscire dall'euro? (ombre corte, pp. 158, euro 16) diventa sempre più urgente, specie a fronte della falsa idea secondo cui la spaccatura dell'euro significherebbe la fine dell'Europa, della sua stessa possibilità.

Le elezioni francesi e greche hanno aggiunto nuovi fattori di instabilità ad una Unione monetaria europea già economicamente e socialmente insostenibile. D'ora in poi l'alternativa si riduce a questo: o i Paesi forti dell'Europa accettano di finanziare i Paesi deboli o di garantirne i debiti, oppure la spaccatura dell'euro diventa inevitabile. In entrambi i casi è in gioco la definizione del piano della sovranità, della possibilità o meno di governare l'uscita dalla crisi con politiche di crescita declinate su scala nazionale o sovranazionale. In mezzo ci sta l'euro, la sua architettura, la sua «natura». Analizzarla criticamente, come ha fatto Jacques Sapir nel suo Bisogna uscire dall'euro? (ombre corte, pp. 158, euro 16) diventa sempre più urgente, specie a fronte della falsa idea secondo cui la spaccatura dell'euro significherebbe la fine dell'Europa, della sua stessa possibilità.

Diciamo subito, prima di entrare nel merito delle tesi di Sapir, che l'idea di un Patto per la crescita lanciata dal presidente della Bce, Mario Draghi, per rabbonire François Hollande, così come l'idea di un Piano Marshall di 200 miliardi di euro consistente in investimenti infrastrutturali finanziati da una «Banca Europea per gli Investimenti» (Bei), per non parlare dell'idea di rinviare di un anno gli obiettivi di risanamento dei conti dei Paesi in difficoltà, non hanno alcuna possibilità di frenare la caduta in recessione sempre più grave di Paesi come l'Italia o la Spagna. Il patto per la crescita proposto da Draghi non è nient'altro che una proposta di riforme tese a liberalizzare ulteriormente il mercato del lavoro per accrescere la competitività delle economie europee, mentre il Piano Marshall europeo consisterebbe nell'apertura di cantieri infrastrutturali per rilanciare «keynesianamente» la crescita. In entrambi i casi si tratta di misure di medio e lungo termine che nulla possono contro il precipitare della situazione, in particolare l'aumento dei debiti pubblici indotto dalla recessione e la conseguente necessità di proseguire con altre misure di austerità.

- Details

- Hits: 2381

La crescita secondo i padroni dell'Europa

di Riccardo Achilli

Introduzione

Introduzione

Sarebbe ingenuo non dire che, dalla vittoria elettorale di Hollande, e dalla dura sconfitta della Merkel in un land strategico per l’economia tedesca come il Nord Reno-Vestfalia, l’asse strategico degli euro-funzionari del Capitale finanziario posti alla guida dei diversi Stati europei non sia cambiato, sia pur di una misura appena percettibile.

Nel suo recente outlook (16 maggio) su una delle più disastrate economie dell’area euro, ovvero l’Italia, il FMI cambia un pochino il registro, rispetto alla consueta litania basata sui principi del Washington Consensus (lotta all’inflazione, rigore di bilancio, privatizzazioni, riforme del mercato del lavoro e dei servizi, taglio della spesa per ridurre la pressione fiscale, ecc.). Intendiamoci: il registro cambia di pochissimo, intanto perché il FMI esalta il macello sociale compiuto dal Governo Monti, sparando una previsione di incremento di 6 punti del PIL legata ai presunti effetti della riforma Fornero e del pacchetto liberalizzazioni. Ovviamente è troppo chiedere la metodologia con cui il FMI ha ideato questa fantastica crescita previsionale, ma basta ricordare agli analisti del FMI che:

a) non esiste alcuna correlazione fra grado di flessibilità del mercato del lavoro e crescita. L’indice di correlazione del Perason fra l’indice di rigidità della protezione dei lavoratori con riferimento al costo ed alla facilità di effettuare licenziamenti collettivi (fonte Ocse) ed il tasso di disoccupazione, per i Paesi Ocse nel periodo 2008/2009, è pari a zero, mostrando come la flessibilità in uscita non generi alcun effetto di miglioramento sul tasso di disoccupazione, essendo le due variabili incorrelate (http://ilmarxismolibertario.wordpress.com/2012/02/25/la-flessibilita-del-lavoro-miti-e-realta-di-riccardo-achilli/).

- Details

- Hits: 2362

Il disincanto di Ippolita

...e lo sboom di Facebook a Wall Street

di Benedetto Vecchi

Alla fine Facebook è sbarcata a Wall Street. La prima giornata di vendita delle azioni hanno fatto affluire nelle casse del social network molti miliardi di dollari. Mark Zuckerberg, uno dei fondatori, è diventato un piccolo Paperon de Paperoni; lo stesso è accaduto ad alcuni investitori istituzionali e manager dell’impresa. La divisione della torta ha inoltre previsto piccole porzione anche per i fortunati dipendenti che erano stati premiati con delle stock option nei mesi scorsi. E ieri la Rete ha diffuso un video dove Mark Zuckerberg era attorniato da decine e decine dipendenti che sorridenti festeggiavano l’avvio delle vendita delle azioni. Un video che i compassati New York Times e The Guardian hanno paragonato alle rituali assemblee delle imprese coreane,giapponesi e cinesi, dove i lavoratori inneggiano al logo e ai padroni che li rendono merce. Immagine plastica di quella comunità dei produttori che uno studioso liberal come Richard Sennett prospetta per uscire dalla crisi. I due quotidiani, situati alle due sponde dell’Atlantico, hanno però sottolineato anche un’altra cosa: la prima giornata di Facebook a Wall Street non ha suscitato l’entusiasmo che accompagnò l’Ipo (Initial pubblic offering) di Google. Il giornale newyorkese ha anzi messo in rilevo che gli scambi a Wall Street non sono stati trascinati dall’effetto Facebook. I motivi di ciò sono tanti, ma ciò che emerge dalla lettura dei commenti in Rete sono i dubbi sulla fragilità di Facebook, una società ritenuta niente affatto dinamica e innovativa come invece le relazioni pubbliche del social network hanno sempre tentato di accreditare.

Alla fine Facebook è sbarcata a Wall Street. La prima giornata di vendita delle azioni hanno fatto affluire nelle casse del social network molti miliardi di dollari. Mark Zuckerberg, uno dei fondatori, è diventato un piccolo Paperon de Paperoni; lo stesso è accaduto ad alcuni investitori istituzionali e manager dell’impresa. La divisione della torta ha inoltre previsto piccole porzione anche per i fortunati dipendenti che erano stati premiati con delle stock option nei mesi scorsi. E ieri la Rete ha diffuso un video dove Mark Zuckerberg era attorniato da decine e decine dipendenti che sorridenti festeggiavano l’avvio delle vendita delle azioni. Un video che i compassati New York Times e The Guardian hanno paragonato alle rituali assemblee delle imprese coreane,giapponesi e cinesi, dove i lavoratori inneggiano al logo e ai padroni che li rendono merce. Immagine plastica di quella comunità dei produttori che uno studioso liberal come Richard Sennett prospetta per uscire dalla crisi. I due quotidiani, situati alle due sponde dell’Atlantico, hanno però sottolineato anche un’altra cosa: la prima giornata di Facebook a Wall Street non ha suscitato l’entusiasmo che accompagnò l’Ipo (Initial pubblic offering) di Google. Il giornale newyorkese ha anzi messo in rilevo che gli scambi a Wall Street non sono stati trascinati dall’effetto Facebook. I motivi di ciò sono tanti, ma ciò che emerge dalla lettura dei commenti in Rete sono i dubbi sulla fragilità di Facebook, una società ritenuta niente affatto dinamica e innovativa come invece le relazioni pubbliche del social network hanno sempre tentato di accreditare.

Ma al di là delle analisi che hanno accompagnato il quasi successo (o il quasi flop) di Facebook, il suo arrivo a Wall Street va valutato attentamente, perché è la prima volta che un’impresa che fa le sue fortune organizzando capitalisticamente la comunicazione informale tra i novecento milioni di utenti si candida a diventare un’impresa globale che fa leva su un circolo virtuoso tra finanza e sussunzione reale della cooperazione sociale.

- Details

- Hits: 1956

L’America Latina sale in cattedra… mentre l’Italia sprofonda nella melma liberista

di Spartaco A. Puttini

“Monti e i suoi amici possono esibire soltanto e unicamente le impietose cifre di un colossale fallimento economico, politico, culturale che sta mettendo i ginocchio il Mediterraneo uccidendone la grande civiltà. […] In Europa si suicidano. Da noi si va a ballare il tango esaltati dal senso ritrovato di un’identità nazionale”. E’ questo il parere del giornale argentino “Pagina 12”.

“Monti e i suoi amici possono esibire soltanto e unicamente le impietose cifre di un colossale fallimento economico, politico, culturale che sta mettendo i ginocchio il Mediterraneo uccidendone la grande civiltà. […] In Europa si suicidano. Da noi si va a ballare il tango esaltati dal senso ritrovato di un’identità nazionale”. E’ questo il parere del giornale argentino “Pagina 12”.

Gli argentini hanno voce in capitolo per giudicare, vista la tremenda esperienza patita un decennio fa, quando il paese scivolò verso il default a causa dell’ostinazione delle sue élites corrotte nel proseguire sulle fallimentari strade delle ricette neoliberiste patrocinate dal FMI. Dopo circa mezzo secolo di neoliberismo (svendita del patrimonio nazionale e privatizzazioni, smantellamento del welfare, etc…) uno dei paesi più ricchi e produttivi dell’America Latina crollava e veniva crudelmente saccheggiato.

Gli argentini ricordano quella tragedia, come ricordano la terribile dittatura (sponsorizzata dagli USA) che andò al potere proprio per propinare alla popolazione il rancio neoliberista cucinato a Chicago. Di queste due tragedie gli argentini portano ancora nelle carni tutti i segni. Nel solo 2003 sono morti di stenti ben 17 bambini al mese nel nord dell’Argentina e 1 su 4 era malato a causa della denutrizione [1]. Prodezze del neoliberismo che qui da noi viene (per ora) tanto magnificato anche dal Pd, quasi fosse compatibile con una politica progressista.

La rinascita kirchnerista

Ma il 2003 è stato anche l’anno di svolta per l’Argentina.

- Details

- Hits: 3117

Il trilemma della politica economica europea

Rosaria Rita Canale

Il modello di politica economica sul quale è stata costruita l’Unione Europea rappresenta l’applicazione più fedele – qualcuno che non sia economista alla luce di ciò che sta accadendo direbbe irragionevole – delle conclusioni teoriche raggiunte dal paradigma economico dominante. Queste conclusioni possono essere sintetizzate nella negazione della relazione diretta fra spesa pubblica e crescita e di un possibile ruolo attivo della politica monetaria nell’influenzare il livello di equilibrio del reddito.

Il modello di politica economica sul quale è stata costruita l’Unione Europea rappresenta l’applicazione più fedele – qualcuno che non sia economista alla luce di ciò che sta accadendo direbbe irragionevole – delle conclusioni teoriche raggiunte dal paradigma economico dominante. Queste conclusioni possono essere sintetizzate nella negazione della relazione diretta fra spesa pubblica e crescita e di un possibile ruolo attivo della politica monetaria nell’influenzare il livello di equilibrio del reddito.

Si è realizzato perciò un assetto istituzionale che ha in modo diverso riguardato gran parte dei paesi con economie avanzate e non, fondato su: 1) separazione fra politica fiscale e monetaria; 2) politiche fiscali da gestire all’interno di un criterio generale di contenimento della spesa; 3) politica monetaria con l’ unico obiettivo di mantenere costante la crescita dei prezzi.

In Europa si sono aggiunti poi due elementi che rendono il vecchio continente un caso assolutamente eccezionale: 1) politica monetaria unica; 2) politica fiscale affidata ai singoli stati fondata su una rigida disciplina di bilancio.

Questo modello, ha mostrato – come ha affermato uno studioso che di certo non può dirsi eterodosso[1] - tutti i suoi limiti nell’affrontare situazioni come quelle scaturite dalla crisi finanziaria del 2007.

Si fonda infatti su due ipotesi controverse che in presenza di crisi, e per di più finanziaria, rappresentano un ossimoro: a) la natura deterministica del sistema economico ovvero la spontanea tendenza del sistema economico verso situazioni di equilibrio di pieno impiego della capacità produttiva e del lavoro (a meno di un tasso di disoccupazione “frizionale”); b) la capacita dei mercati finanziari di anticipare l’andamento futuro dell’economia.

Page 533 of 612