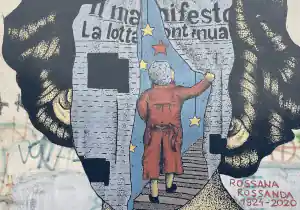

Rossana Rossanda. Politica, memoria e rivoluzione

di Franco Cimei*

A vent’anni da La ragazza del secolo scorso, come recuperare nella sua complessità la storia del comunismo?

Un’epifania: Rossana ha appena scoperto che il suo professore di filosofia è un comunista. Lei ha 19 anni, è il 1943, Milano è occupata dai nazisti. Il professore, Antonio Banfi, non ha risposto alle sue domande ma le ha consegnato un fogliettino stropicciato su cui ha scritto i titoli di una serie di libri per capire, gli autori sono: Marx, Lenin, Harold Laski. Rossana corre in biblioteca, poi per tornare a casa prende il tram per Olmeda, su questo incontra tre operai:

Un’epifania: Rossana ha appena scoperto che il suo professore di filosofia è un comunista. Lei ha 19 anni, è il 1943, Milano è occupata dai nazisti. Il professore, Antonio Banfi, non ha risposto alle sue domande ma le ha consegnato un fogliettino stropicciato su cui ha scritto i titoli di una serie di libri per capire, gli autori sono: Marx, Lenin, Harold Laski. Rossana corre in biblioteca, poi per tornare a casa prende il tram per Olmeda, su questo incontra tre operai:

Sfiniti di fatica e mi parve di vino, malmessi, le mani ruvide, le unghie nere, le teste penzolanti sul petto. Non li avevo mai guardati, il mio mondo era altrove, loro erano altro, che cosa? Erano la fatica senza luce, le cose del mondo che evitavo, sulle quali nulla si poteva. Come nulla potevo sui poveri, un’elemosina e via. Le teste ciondolavano, scosse a ogni svolta del tram, i visi non li vedevo. Era con loro che dovevo andare. A casa lessi tutta la notte, un giorno, due giorni.

In questa scoperta della sua vocazione politica c’è tutta Rossana Rossanda, tutta la sua idea di politica. È un episodio che ci racconta lei stessa nella sua autobiografia, La ragazza del secolo scorso, uscita vent’anni fa per Einaudi, in cui condensa tutto il suo percorso politico e intellettuale fino agli anni Settanta. Ma c’è anche una strana incongruenza. Francesco de Cristofaro, uno dei più attenti studiosi di Rossanda, in Aperte lettere (2022) fa notare quello “scandalo logico fra la penultima e l’ultima frase”. Rossanda empatizza con la condizione umana degli operai, sembra trascinata d’impulso verso la loro strada e quindi torna a casa e legge tutta la notte.

Questo movimento apparentemente incongruo è caratteristico di Rossanda, per cui l’azione politica ha sempre una genesi emotiva, strappata dalla vita, poi fatta propria attraverso la razionalità e lo studio. Un movimento centrifugo che va dalla vita ai libri e solo allora può diventare azione. Un modo di concepire l’azione politica che si avvicina molto a quello di Lenin, suo grande maestro.

Rossanda empatizza con la condizione umana degli operai, sembra trascinata d’impulso verso la loro strada e quindi torna a casa e legge tutta la notte.

A un primo sguardo, quella di Rossanda, potrebbe vincere un premio per la biografia esemplare dell’intellettuale comunista: nata a Pola nel 1924, la sua famiglia è gravemente colpita dalla crisi economica del 1929, entra nella Resistenza a diciannove anni, a ventidue si iscrive al Partito comunista italiano (PCI), a venticinque diventa dirigente, a trentaquattro entra nel Comitato centrale e dal 1963 al 1966 dirige la sezione culturale del partito.

Nonostante un tale curriculum, il suo rapporto con il comunismo e in particolare con il Partito comunista italiano rimarrà sempre segnato da incomprensioni, conflittualità e frustrazione. Rossanda non è mai allineata, cerca una propria strada e generalmente la cerca nei libri. Politicamente è negli scritti dei grandi teorici del comunismo eterodosso che trova i suoi riferimenti: Sartre, Lucaks, Benjamin; insieme alla redazione del Manifesto opporrà sempre un ostinato operaismo rivoluzionario al parlamentarismo del PCI; sarà tra le voci più critiche della sclerotizzazione del partito sovietico e la sua progressiva apertura al mercato, a cui opporrà la visione radicale del maoismo cinese. Rossanda non è mai allineata, anzi cerca di sfuggire costantemente alla rassicurante ortodossia del partito, la sua posizione di rilievo le permette di prendere iniziative autonome di cui spesso pagherà personalmente le conseguenze.

Due esempi. Nel 1956 è direttrice della Casa della cultura di Milano, Chruščëv ha da poco ammesso pubblicamente i crimini di Stalin, il 4 novembre l’URSS invade l’Ungheria per soffocare il principio di una rivolta antisovietica. Mentre il PCI si asserraglia in difesa dell’aggressività militare sovietica, Rossanda apre la sua istituzione milanese a chiunque voglia confrontarsi in un dibattito: “Socialisti e democratici e antifascisti caddero addosso alla Casa della cultura che restò aperta mattina e sera. Dove potevano andare a chiedere ragione e protestare? Da noi”. In quei giorni la Casa della cultura dà vita a un rituale collettivo per affrontare il momento più buio dell’internazionalismo comunista, l’anno del crollo delle speranze riposte nell’URSS come Stato guida di tutto il movimento. Per Rossanda è anche l’inizio di una progressiva e irreversibile rottura con il partito.

Qualcosa di simile accade anche nel 1968: la crisi tra Rossanda e il PCI è ormai conclamata e questo la rende più simpatica al movimento studentesco, costituito da settori molto critici verso il partito italiano. È la sola ex dirigente comunista a essere invitata ai dibattiti dagli studenti di sociologia nell’università di Trento, la prima facoltà occupata in Italia. Mentre il PCI continua a guardare con paternalismo, se non con malcelato disprezzo, ai movimenti studenteschi, Rossanda ne riconosce le potenzialità e tenta di aprire un dialogo. Si scontra però con la difficoltà di armonizzare la propria azione politica con un movimento che rivendica nuove forme di spontaneismo in opposizione alla vecchia strategia di partito: durante i dibattiti di Trento, uno studente la incalza nell’anfiteatro con un “‘Acción antes, conciencia después’ – prima l’azione poi la coscienza. Era una battuta del Che, che giaceva seppellito metri e metri sotto un’autostrada”.

Rossanda non è mai allineata, cerca una propria strada e generalmente la cerca nei libri.

Nonostante il rapporto con il partito strida sempre di più, Rossanda continuerà a credere nella necessità di una grande organizzazione di massa come principale strumento politico per portare la rivoluzione in Occidente. C’è però un cataclisma biografico che sconvolge irreversibilmente il suo percorso: il 24 novembre del 1969 viene convocata in una riunione del Comitato centrale che ha appena deliberato la sua espulsione dal PCI. Insieme a lei vengono raggiunti dal procedimento tutti i redattori della rivista il Manifesto, che Rossanda aveva fondato insieme a importanti voci critiche del partito (Luigi Pintor, Lucio Magri, Luciana Castellina), ponendosi l’obiettivo ambizioso di riformare il comunismo italiano a partire dal suo partito guida. Rossanda, rimossa da ogni incarico, perde quello che fino ad allora era stato il suo principale strumento di lotta politica: il partito.

Da questo momento l’idea di politica di Rossanda è costretta a evolversi trovando nella scrittura un suo nuovo strumento di militanza. Nei suoi articoli appaiono le prime sperimentazioni: l’emersione dell’io nella sua scrittura, la rivendicazione della propria biografia come strumento di lotta politica, la critica dei prodotti culturali come biopsia del corpo sociale. È una riscoperta della propria individualità che Rossanda apprenderà dalla frequentazione dei movimenti studenteschi e dal femminismo; con entrambi, neanche a dirlo, avrà un rapporto mai pacificato. Considerando poi la sua militanza politica in un partito e in un movimento che più di ogni altro rifuggiva da qualsiasi esposizione del sé in funzione di un noi collettivo ‒ spesso ben poco definito ‒ il suo percorso è sorprendente e inatteso. Prendiamo un altro esempio tratto dalla sua biografia.

Nel 1973 esce sul Manifesto un suo corsivo sul film Sussurri e grida intitolato: Bergman, dolore e basta:

Il vantaggio dell’età non più verde è la memoria. Quella vera, fatta di esperienza personale; non quella mutuata dai documenti. Così, vedendo Sussurri e grida di Bergman e sentendo parlarne come di pochi altri film, vengono in mente le vicende della critica comunista o militante […]. Non era Stalin che aveva detto all’Achmatova che le poesie d’amore riguardano solo colui che le scrive e quella o quello che le ha ispirate, per cui non dovrebbero essere stampate più che in due copie? Figurarsi una morte di cancro, o cirrosi epatica che sia, con relative angosce familiari. Bergman sarebbe stato additato come l’obbrobrio del cosmopolitismo decadente.

Oggi sembra scontato che su un giornale comunista una ex dirigente comunista scriva in termini positivi del dramma borghese di un cineasta svedese, ma si scatenò il putiferio. Rossanda dovette scusarsi pubblicamente con i calzaturieri del Brenta che avevano scritto una lettera di protesta “costernati che un giornale di lotta spendesse una colonna sul privato, e per di più fantastico, d’un film svedese”. È utile, per dare valore alla citazione, confrontarla con un articolo di critica cinematografica (lo prendo a caso) uscito in quegli stessi anni su Rinascita, rivista di cultura comunista allineata al partito, si parla di Il clan dei Barker di Roger Corman: “Pruderie, buoni sentimenti, predicozzi non si addicono più alla industria del cinema, che abbisogna di piatti robusti e di spezie afrodisiache per scuotere e catturare un pubblico, distratto da una ridda ingarbugliata di richiami e suggestioni. Per ultima, anche Hollywood ha capito l’antifona e si è tolta di dosso gli abiti fuori moda, uniformandosi alle trasformazioni del costume e della psicologia di massa, che giocano una parte non irrilevante nell’avvicendamento delle formule e degli allettamenti cinematografici”.

Rossanda continuerà a credere nella necessità di una grande organizzazione di massa come principale strumento politico per portare la rivoluzione in Occidente.

Comparando i due testi possiamo capire come Rossanda compia un triplo movimento: supera lo stile paludato della critica militante ufficiale, sostituendolo con una scrittura ritmata, moderna e consapevole; respinge il moralismo ‒ di malcelata matrice cattolica ‒ che la critica di partito manteneva in fondo con un’analisi dell’oggetto culturale che non si ferma al manicheismo politico; abbandona quel plurale maiestatis che era il marchio della comunicazione ufficiale, rivendicando l’emotività e l’esperienza individuale come valore non negoziabile.

È solo l’inizio di un percorso che accompagnerà Rossanda per tutta la seconda metà della sua vita e che, incominciato con la fondazione del Manifesto nel 1969, si concluderà con la sua opera autobiografica più importante, La ragazza del secolo scorso. Lo strumento dell’autobiografia permette a Rossanda di esprimere tutta la complessità e le contraddizioni del suo itinerario politico e biografico, specchiandolo in quello di tutto il comunismo, di cui restituisce la parabola attraverso il Novecento come un patrimonio perduto, schiacciato oggi dalle semplificazioni polarizzanti della storiografia ufficiale.

“Non mi arrendo alla vulgata: senza la spinta dell’impresa al profitto non c’è democrazia. La nostra è sconsolante. Già. Però non ti finisce con due pallottole nel cranio in un sotterraneo. Si è uccisi da meccanismi astratti, non hanno un nome e cognome. Nessuno ha colpa, lo spettacolo catartico della punizione non può avere luogo. E poi di sistema si muore soprattutto altrove, lontano o marginali. Se ne parlo, perfino alle amiche che più mi sono legate, parlo a voce bassa, mi scuso, annoio”.

È la complessità inesauribile di quell’esperienza politica il terreno impervio in cui Rossanda decide di scavare, intrecciandolo inestricabilmente a quello altrettanto instabile della sua memoria. Non si arrende alla narrazione attuale che vuole chiudere con un’esperienza storica di tale portata, considerandola definitivamente fallita, semplificandola in una cronologia puntuale di fatti e date.

L’idea di politica di Rossanda è costretta a evolversi trovando nella scrittura un suo nuovo strumento di militanza.

Qualcosa di simile ha tentato di fare recentemente Enzo Traverso in Rivoluzione (2021) che, con l’ambizione di rivedere e riattualizzare il concetto stesso di rivoluzione, propone di secolarizzare l’esperienza comunista per “superare questa dicotomia tra due narrazioni – una idillica e l’altra orrifica – in fondo del tutto analoghe”. Oggi più che mai, alla luce del disastro politico, economico ed ecologico del capitalismo, è urgente una riappropriazione di quel patrimonio perduto, che per Traverso significa recuperare “un’esperienza segnata da tensioni e contraddizioni interne, ricca di molteplici dimensioni in un vasto spettro di colori che vanno dagli slanci salvifici alla violenza totalitaria, dalla democrazia partecipativa e la deliberazione collettiva alla cieca oppressione e lo sterminio di massa, dall’immaginazione utopica più sfrenata al dominio burocratico più ottuso, passando a volte dall’una all’altro in un breve lasso di tempo”.

Un altro testo, tanto prezioso quanto poco conosciuto, aveva tentato quella stessa strada, concentrandosi però non sul movimento comunista internazionale, ma sul suo maggiore partito occidentale, il PCI; Lucio Magri tenta di scriverne una controstoria in Il sarto di Ulm (2009). Come Rossanda, anche Magri, che proveniva dagli ambienti di sperimentazione tra cattolicesimo e socialismo, aveva militato nel PCI per poi subirne l’espulsione a causa della sua militanza nel Manifesto. Magri però al contrario di Rossanda non abbandonerà mai l’obiettivo di un rientro nella politica attiva e questo sarà uno dei motivi principali dei fallimentari tentativi incorsi negli anni Settanta di trasformare il Manifesto da giornale a partito. Il sarto di Ulm, che prende il titolo da una poesia di Bertolt Brecht, parte dall’assunto che “per una persona ormai anziana l’isolamento è dignitoso, ma per un comunista è il peccato più grave, di cui rendere conto”. Ancora, come in La ragazza del secolo scorso, la memoria diventa strumento politico.

Avanzando nella lettura ci si rende conto che il problema che si trova ad affrontare Magri, a diciotto anni dalla scomparsa del partito italiano, non è dissimile da quello che affronta Traverso nel ricostruire il concetto di rivoluzione. Nel suo percorso non lineare la storia del comunismo italiano ci ha consegnato una serie di interrogativi che oggi “non solo non hanno trovato una risposta, ma non sono neppure stati seriamente discussi. O meglio, delle risposte le hanno trovate in una forma molto superficiale e dettata dalle convenienze: abiura o rimozione”. Anche per Magri analizzare criticamente la storia del comunismo porta inevitabilmente a scontrarsi con forti pregiudizi creati, consapevolmente o meno, da una storiografia ufficiale che tende alla sua liquidazione come esperienza storica conclusa, sbagliata e quindi fondamentalmente sterile. “Un’esperienza storica e un patrimonio teorico che” ribadisce Magri, “hanno segnato un secolo sono stati così affidati, per usare un’espressione di Marx, alla ‘critica roditrice dei topi’, che come si sa sono voraci e, in un ambiente adatto, si moltiplicano velocemente”.

È in questa prospettiva di ricerca storica che La ragazza del secolo scorso, l’ultima e più importante opera di Rossanda, acquisisce un valore inaspettato, percorrendo la stessa strada delle opere di Traverso e Magri ma in una prospettiva inedita: la scrittura di un romanzo di formazione, un’autobiografia; prendendo quindi implicitamente le mosse dalla più importante accusa al comunismo: la rimozione dell’individualità. Già dalla premessa possiamo quindi cogliere un nuovo approccio al problema che consente di affrontarlo in tutta la sua complessità: non tanto ricostruire la controstoria di un’idea o di un partito, ma un vissuto, un sentimento, una forma di vita.

Analizzare criticamente la storia del comunismo porta a scontrarsi con forti pregiudizi creati da una storiografia ufficiale che tende alla sua liquidazione come esperienza storica conclusa, sbagliata e quindi fondamentalmente sterile.

La ragazza del secolo scorso è contemporaneamente una storia d’amore per e una vendetta contro un partito che, intollerante al suo dissenso, decide di espellerla nel 1969; è un testo che espropria lo strumento borghese del romanzo di formazione e scandalosamente lo usa per raccontare la formazione politica marxista di Rossanda; è un romanzo d’amore senza amanti che racconta il suo rapporto sentimentale e tragico con un partito politico, il PCI. Rossanda ci restituisce così un’umanità che troppo spesso è mancata nelle narrazioni sul comunismo, togliendo la maschera al mostro per tracciarne un ritratto impietoso ma spaventosamente familiare. Al centro dell’opera sta quello che più spesso sfugge alla storiografia ufficiale e cioè come le idee politiche siano fondamentalmente costituite da reti di persone che le vivono quotidianamente e di queste si fanno, volenti o nolenti, veicolo nel tempo. La maggiore peculiarità del testo di Rossanda è proprio questo restituirci il comunismo non come idea o come partito politico, ma come persone che vivono, studiano, scrivono e che lottano. È una galleria di volti, espressioni, ricordi divenuti patrimonio pubblico, altri ricordi privati e fragilissimi.

C’è Anna Maria Ortese ‒ una “figuretta riservata, sempre vestita di nero, i capelli stretti da una fascia nera sopra il bel viso, passava silenziosamente i giorni alla Casa della cultura perché non aveva una vera casa” ‒, che dopo un alterco politico con Rossanda si presenta a casa sua “con un assurdo mazzo di fiori e come aprii la porta non riuscí ad articolare parola, ci abbracciammo piangendo”. O Fidel Castro a cui Rossanda, in quanto italiana in visita a Cuba, dovette “fare gli spaghetti al pomodoro, stentando a spiegare che la pasta non va cotta due ore prima e cacciando il líder máximo che pretendeva di insegnarmi a tirare la salsa”; poco prima aveva assistito a un suo comizio oceanico in cui era presente anche un “Giangiacomo Feltrinelli in guayabera e cappellaccio sfondato”. Lo stesso Lucio Magri “timidissimo come molti testardi”, che non riesce a intervistare Adorno e quindi stringe un rocambolesco accordo con Rossanda: “avrei pilotato Adorno a un tavolo accanto alla siepe di oleandri, Lucio si sarebbe nascosto nel fogliame ad ascoltare. Adorno mi seguí mansueto ma quel giorno mi fu impossibile distoglierlo dal parlare di Bartók sul quale stava scrivendo. Non ci fu verso. Magri stormí un paio di volte nervosamente tra le fronde e poi se ne andò”.

C’è Le Corbusier di cui Rossanda vede il Centrosoyuz a Mosca crivellato dai tubi di stufe (il progetto era un tentativo di tenuta termica senza bisogno di riscaldamento); anni più tardi lo incontra a Parigi “nel cubo blu dove lavorava al centro d’una specie di officina garage, mi chiese: ‘L’ha vista, eh? Com’è?’ ‘Bellissima’. Foto e guide di Mosca in giro non ce n’erano, non gli dissi dei tubi, per proteggere non i soviet ma la sua pace”. Togliatti, che avrebbe invitato a cena insieme a Sartre “con sfoggio di reciproca seduzione”, o prima di una riunione di partito nella sede romana in Via delle Botteghe Oscure quando “apriva il cassetto davanti a sé e tirava fuori uno dei cataloghi di antiquariato librario sul quale lo trovavamo immerso entrando, facendomi pensare che avesse una gran biblioteca, cosa che risultò non vera – forse era un sogno mattutino, una ricreazione. Spuntava i titoli con la matita”. Infine Fortini, “l’infiammabile Fortini”, che dopo la soppressione delle rivolte in Ungheria nel 1956 le telegrafò: “Spero che gli operai vi spacchino la faccia”.

Rossanda restituisce il comunismo non come idea o come partito politico, ma come persone che vivono, studiano, scrivono e lottano.

Solo questa minima carrellata di ricordi può darci conto della complessità e delle sfaccettature anche contraddittorie di quel panorama politico. Contemporaneamente ci permette di renderlo reale, dandogli un corpo, una voce, un peso, rifuggendo da qualunque semplificazione o mitizzazione attraverso la restituzione delle vite che ne facevano parte. Quella che consegna Rossanda ne La ragazza del secolo scorso è la realtà di un percorso politico che oggi sempre di più rischia di assumere le sembianze di un sogno. Riattualizzando il comunismo, mostrandoci come “la rivoluzione non è un accessorio della conoscenza del mondo; oggi la rivoluzione è la conoscenza del mondo”.

Comments