Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1137

Un’altra economia

È proprio vero che non esistono alternative al capitalismo?

di Caterina Orsenigo

La scorsa primavera è uscita una serie televisiva di Scott Z. Burns intitolata Extrapolations. Il titolo rimanda al fatto che in ogni puntata si estrapolavano gli effetti del riscaldamento globale nel prossimo futuro: la prima puntata era ambientata nel 2037, la seconda nel 2046, e così via fino all’ultima, l’ottava, nel 2070. Extrapolations racconta vite, vittime e protagonisti dell’inasprirsi della crisi climatica. Tutto quello che si perde, i sempre meno che si salvano, e che si salvano sempre peggio. Ciò che non cambia mai, nemmeno di fronte ai disastri più disarmanti, è l’approccio ottuso dei gruppi dominanti: accumulo, guadagno e sviluppo perdono senso in maniera via via più plateale, eppure sembra che le loro menti non riescano a uscire da questa prigione ideologica, anche quando è quella stessa mentalità a spingere loro stessi e il mondo intero verso l’autodistruzione.

La scorsa primavera è uscita una serie televisiva di Scott Z. Burns intitolata Extrapolations. Il titolo rimanda al fatto che in ogni puntata si estrapolavano gli effetti del riscaldamento globale nel prossimo futuro: la prima puntata era ambientata nel 2037, la seconda nel 2046, e così via fino all’ultima, l’ottava, nel 2070. Extrapolations racconta vite, vittime e protagonisti dell’inasprirsi della crisi climatica. Tutto quello che si perde, i sempre meno che si salvano, e che si salvano sempre peggio. Ciò che non cambia mai, nemmeno di fronte ai disastri più disarmanti, è l’approccio ottuso dei gruppi dominanti: accumulo, guadagno e sviluppo perdono senso in maniera via via più plateale, eppure sembra che le loro menti non riescano a uscire da questa prigione ideologica, anche quando è quella stessa mentalità a spingere loro stessi e il mondo intero verso l’autodistruzione.

Del resto proprio l’economia è fra le poche scienze sociali (forse l’unica?) che non sembra più di tanto mettere in discussione i propri assunti. Lo diceva bene Mark Fisher: la necessità dello sviluppo viene percepita come postulato fondamentale e autoevidente, il sistema capitalistico come insostituibile. Ma ora che la fine del (nostro) mondo sembra un’ipotesi meno strampalata rispetto a qualche anno fa, da più parti comincia ad affiorare la necessità di immaginare la fine di questo apparentemente insostituibile capitalismo.

Cominciamo ricordandoci che il capitalismo non è sempre esistito: ancora oggi permangono anfratti del mondo che la sua luce abbagliante non arriva a illuminare. E ci sono idee, o almeno germi di idee, che ogni giorno cercano di farsi strada tra le sue maglie.

- Details

- Hits: 702

Elezioni europee, cosa cambia?

di Domenico Moro e Fabio Nobile

Per fare una valutazione del risultato della competizione elettorale per il Parlamento europeo, è necessario precisare quali sono le attribuzioni di questo organismo. Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali: a) condivide con il Consiglio dell’Unione la funzione legislativa; b) approva o respinge i candidati a componenti della Commissione europea (il governo della Ue); c) Condivide con il Consiglio dell’Unione il potere di bilancio della Ue e può pertanto modificare le spese dell’Ue.

Per fare una valutazione del risultato della competizione elettorale per il Parlamento europeo, è necessario precisare quali sono le attribuzioni di questo organismo. Il Parlamento europeo ha tre funzioni principali: a) condivide con il Consiglio dell’Unione la funzione legislativa; b) approva o respinge i candidati a componenti della Commissione europea (il governo della Ue); c) Condivide con il Consiglio dell’Unione il potere di bilancio della Ue e può pertanto modificare le spese dell’Ue.

Il problema, quindi, è che il potere è condiviso con altri organismi, che contano di più, come Il Consiglio europeo, il consiglio dell’Unione europea, e soprattutto la Banca centrale europea, che ha una notevole influenza sui governi nazionali, come prova la lettera inviata da Trichet e da Draghi nel 2011 a Berlusconi, che fu costretto a dare le dimissioni da capo dell’esecutivo. Il Consiglio europeo, composto dai capi di governo e di stato della Ue a 27, ha pure molto potere, potendo nominare il Presidente della Commissione, che deve essere approvato dal Parlamento europeo, e definisce gli orientamenti generali dell’Ue. Il Consiglio dell’Unione europea, composto dai ministri dei 27 Paesi Ue competenti per ciascun settore, detiene parecchie competenze, tra cui quelle sulla legislazione, sul bilancio Ue, sulle politiche economiche generali degli Stati membri, sugli accordi internazionali tra la Ue e altri Stati, ecc. Di fatto il potere del Parlamento europeo è inferiore a quello dei normali parlamenti nazionali anche se non può definirsi totalmente ininfluente.

Un altro aspetto da tenere in considerazione è il quadro generale della fase storica che vede la Ue in grave difficoltà economica. La crisi è tutt’altro che passata e da molti anni l’economia continentale perde posizioni a livello internazionale, in termini di quota detenuta sul Pil mondiale, e si trova in difficoltà a competere con le altre due più importanti aree economiche mondiali, la Cina e gli Usa.

- Details

- Hits: 25531

Contro la sinistra neoliberale: il caso Sahra Wagenknecht

Prefazione di Vladimiro Giacché

Sahra Wagenknecht: Contro la sinistra neoliberale, Fazi 2022

“Sinistra” era un tempo sinonimo di ricerca della giustizia e della sicurezza sociale, di resistenza, di rivolta contro la classe medio-alta e di impegno a favore di coloro che non erano nati in una famiglia agiata e dovevano mantenersi con lavori duri e spesso poco stimolanti. Essere di sinistra voleva dire perseguire l’obiettivo di proteggere queste persone dalla povertà, dall’umiliazione e dallo sfruttamento, dischiudere loro possibilità di formazione e di ascesa sociale, rendere loro la vita più facile, più organizzata e pianificabile.

“Sinistra” era un tempo sinonimo di ricerca della giustizia e della sicurezza sociale, di resistenza, di rivolta contro la classe medio-alta e di impegno a favore di coloro che non erano nati in una famiglia agiata e dovevano mantenersi con lavori duri e spesso poco stimolanti. Essere di sinistra voleva dire perseguire l’obiettivo di proteggere queste persone dalla povertà, dall’umiliazione e dallo sfruttamento, dischiudere loro possibilità di formazione e di ascesa sociale, rendere loro la vita più facile, più organizzata e pianificabile.

Chi era di sinistra credeva nella capacita della politica di plasmare la società all’interno di uno Stato nazionale democratico e che questo Stato potesse e dovesse correggere gli esiti del mercato. […] Naturalmente ci sono sempre state grandi differenze anche tra i sostenitori della sinistra. […] Ma nel complesso una cosa era chiara: i partiti di sinistra, che fossero socialdemocratici, socialisti o, in molti paesi dell’Europa occidentale, comunisti, non rappresentavano le élite, ma i più svantaggiati.

Credo che i lettori non faranno fatica a condividere questa descrizione proposta da Sahra Wagenknecht nel primo capitolo del suo libro. Questa descrizione è anche il miglior punto di partenza per introdurre quelle che ritengo siano le tesi principali di questo testo, quelle che lo rendono un libro importante e opportunamente scandaloso.

Un tempo la sinistra era questo, in effetti. E oggi? Oggi le cose sono parecchio cambiate. Se un tempo al centro degli interessi di chi si definiva di sinistra vi erano problemi sociali ed economici, oggi non è più cosi.

- Details

- Hits: 900

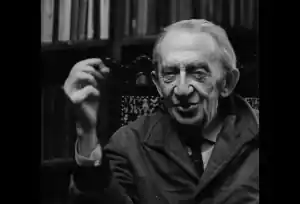

Marx: scomodo e attuale, anche nella vecchiaia

di Sandro Moiso

Marcello Musto, L’ultimo Marx. Biografia intellettuale (1881-1883), Donzelli editore, Roma 2023, pp. 278, 19 euro

«L’umanità ora possiede una mente in meno, quella più importante che poteva vantare oggi. Il movimento proletario prosegue il proprio cammino, ma è venuto a mancare il suo punto centrale, quello verso il quale francesi, russi, americani e tedeschi si volgevano automaticamente nei momenti decisivi, per ricevere quel chiaro e inconfutabile consiglio che solo il genio e la completa cognizione di causa potevano offrire loro. I parrucconi locali, i piccoli luminari e forse anche gli impostori si troveranno ad avere mano libera. La vittoria finale resta assicurata, ma i giri tortuosi, gli smarrimenti temporanei e locali – già prima inevitabili – aumenteranno adesso più che mai. Bene, dovremo cavarcela. Altrimenti che cosa ci stiamo a fare?» (F. Engels, lettera a F. Sorge, 15 marzo 1883 – 24 ore dopo la morte di Karl Marx)

«L’umanità ora possiede una mente in meno, quella più importante che poteva vantare oggi. Il movimento proletario prosegue il proprio cammino, ma è venuto a mancare il suo punto centrale, quello verso il quale francesi, russi, americani e tedeschi si volgevano automaticamente nei momenti decisivi, per ricevere quel chiaro e inconfutabile consiglio che solo il genio e la completa cognizione di causa potevano offrire loro. I parrucconi locali, i piccoli luminari e forse anche gli impostori si troveranno ad avere mano libera. La vittoria finale resta assicurata, ma i giri tortuosi, gli smarrimenti temporanei e locali – già prima inevitabili – aumenteranno adesso più che mai. Bene, dovremo cavarcela. Altrimenti che cosa ci stiamo a fare?» (F. Engels, lettera a F. Sorge, 15 marzo 1883 – 24 ore dopo la morte di Karl Marx)

Marcello Musto, professore di Sociologia presso la York University di Toronto, può essere considerato tra i maggiori, se non il maggiore tra gli stessi, studiosi contemporanei di Karl Marx. Le sue pubblicazioni sono state tradotte in venticinque lingue e annoverano, tra le più recenti, dallo stesso scritte o curate: Karl Marx. Biografia intellettuale e politica (Einaudi 2018), Karl Marx. Scritti sull’alienazione (Donzelli 2018), Marx Revival. Concetti essenziali e nuove letture (Donzelli 2019), Karl Marx. Introduzione alla critica dell’economia politica (Quodlibet 2023) e Ricostruire l’alternativa con Marx. Economia, ecologia, migrazione (Carocci 2023 con M. Iacono).

L’attuale volume costituisce la riedizione ampliata di una ricerca già pubblicata nel 2016 dallo stesso editore che pone al centro dell’attenzione gli ultimi due anni di attività del Moro di Treviri prima della morte, giunta per lui alle 14,45 del 14 marzo 1883. Sono anni di sofferenza fisica e psicologica per Marx, segnati pesantemente, ancor più che dai malanni fisici che lo perseguitano, dalla morte della moglie (Jenny von Westphalen, 12 febbraio 1814 – 2 dicembre 1881) e della figlia maggiore Jenny (1° maggio 1844 – 11 gennaio 1883). Ancora nella stessa lettera citata in esergo, l’amico Engels avrebbe commentato:

- Details

- Hits: 1115

Il gattopardo europeo

Alessandro Bianchi intervista Alberto Bradanini

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Le elezioni europee viste come un terremoto da molti commentatori si possono riassumere in estrema sintesi con altri cinque anni di "maggioranza Ursula" pronta a continuare il suo viaggio verso il baratro dell'Armageddon, fedele ai dettami dei padroni di Washington. "L’esito di tali elezioni - riassumibile nella nozione di funesta stabilità - conferma, in buona sostanza, il cupo declino filosofico-valoriale dei popoli del vecchio (in ogni senso) continente", dichiara ad "Egemonia" l'Ambasciatore Alberto Bradanini, una delle nostre bussole di riferimento costanti nei frastornati e difficili tempi attuali.

“Se vogliamo che tutto rimanga come è, bisogna che tutto cambi”. Le elezioni europee viste come un terremoto da molti commentatori si possono riassumere in estrema sintesi con altri cinque anni di "maggioranza Ursula" pronta a continuare il suo viaggio verso il baratro dell'Armageddon, fedele ai dettami dei padroni di Washington. "L’esito di tali elezioni - riassumibile nella nozione di funesta stabilità - conferma, in buona sostanza, il cupo declino filosofico-valoriale dei popoli del vecchio (in ogni senso) continente", dichiara ad "Egemonia" l'Ambasciatore Alberto Bradanini, una delle nostre bussole di riferimento costanti nei frastornati e difficili tempi attuali.

A lui abbiamo chiesto un commento sulle forze di estrema destra in ascesa, l'astensionismo e i margini di costruzione di una forza di reale cambiamento nel vecchio continente. "Non v’è dubbio che per assicurarsi il controllo sulle scelte dei paesi vassalli l’egemonia plutocratica americana si serve della Nato, una struttura un tempo difensiva, oggi di aggressione, a tutela degli interessi Usa, che condiziona in modo sistemico le scelte dei paesi colonizzati, selezionandone i ceti politici". E questa egemonia non si contrasta certo con il melonismo (italiano, francese o tedesco che sia) o l'astensione, ma con un "faticoso percorso di conoscenza e consapevolezza, avendo fede nel convincimento (da non intendersi in termini presuntuosi) che nella storia ha motivato tanti uomini di buona volontà" per gettare le basi per un reale cambiamento.

* * * *

Ambasciatore, i principali vincitori delle elezioni europee sono sicuramente le destre estreme e l’astensione. Nulla dovrebbe cambiare con la famigerata “maggioranza Ursula” a guidare il timone verso il baratro dell’Armageddon contro la Russia. È lo scenario che si aspettava?

L’esito di tale sceneggiata non è stata certo una sorpresa. Del resto, se le elezioni servissero a qualcosa, affermava A. Bierce, le avrebbero già abolite. Serviranno dunque a ben poco anche quelle europee dell’anno 2024.

- Details

- Hits: 1336

Il limite di Limes, e il nostro

di Mimmo Porcaro

Recentemente Limes, una delle pochissime entità culturali italiane capaci di porsi all’altezza dei problemi attuali, ha formulato una chiara proposta di politica estera per il nostro paese, proposta che merita di essere discussa perché, pur proseguendo un ragionamento avviato da molto tempo, rappresenta un importante salto di qualità[1]. Mossa dall’esplicito, lodevole intento di far sì che l’Italia eviti di trasformarsi in mero oggetto delle dinamiche internazionali e ne divenga invece pienamente soggetto, la rivista da voce a interventi spesso assai condivisibili che ci parlano delle condizioni di questo auspicato protagonismo: ridiscussione dell’euro, reindustrializzazione della penisola, rafforzamento dell’unità contro la frammentazione regionalistica, politiche demografiche centrate sul lavoro femminile e giovanile, mutamenti decisivi nella politica scolastica, nella gestione dell’immigrazione, ecc… Ma il clou della proposta riguarda, come detto, la collocazione del paese nello scontro geopolitico in atto.

Recentemente Limes, una delle pochissime entità culturali italiane capaci di porsi all’altezza dei problemi attuali, ha formulato una chiara proposta di politica estera per il nostro paese, proposta che merita di essere discussa perché, pur proseguendo un ragionamento avviato da molto tempo, rappresenta un importante salto di qualità[1]. Mossa dall’esplicito, lodevole intento di far sì che l’Italia eviti di trasformarsi in mero oggetto delle dinamiche internazionali e ne divenga invece pienamente soggetto, la rivista da voce a interventi spesso assai condivisibili che ci parlano delle condizioni di questo auspicato protagonismo: ridiscussione dell’euro, reindustrializzazione della penisola, rafforzamento dell’unità contro la frammentazione regionalistica, politiche demografiche centrate sul lavoro femminile e giovanile, mutamenti decisivi nella politica scolastica, nella gestione dell’immigrazione, ecc… Ma il clou della proposta riguarda, come detto, la collocazione del paese nello scontro geopolitico in atto.

Relazioni pericolose

E sul punto non si poteva essere più chiari: nell’editoriale del fascicolo dedicato a Una certa idea di Italia, si invoca infatti “un accordo bilaterale speciale con gli Stati Uniti, […r]icostituente della nostra pressoché nulla deterrenza, onde anticipare guerre da cui saremmo sopraffatti”[2]. E nel corpo del fascicolo si precisa che, posto che il problema principale degli Stati Uniti è la Cina e che Washington non può più (se mai ha veramente potuto) controllare tutte le aree critiche del globo, posto inoltre che di difesa comune europea è persino ozioso parlare, per non restare sguarnita l’Italia deve operare una vera rivoluzione copernicana e decidersi una buona volta a sparare, ossia a svolgere in prima persona, in stretta connessione con gli Stati Uniti e anche grazie a una integrazione crescente della nostra industria militare in quella nordamericana, una particolare funzione di controllo e sedazione delle crisi mediterranee.

- Details

- Hits: 735

La resurrezione dell’utopia

di Luca Baiada

Rino Genovese, L’inesistenza di Dio e l’utopia, Quodlibet, Macerata 2023, pp. 128, € 12

Diciamo subito. Chi con questo titolo si aspetta dimostrazioni o confutazioni su Dio, resta deluso, e chi cerca la mappa perduta dell’utopia, prima si metta gli occhiali giusti. Sulla religione:

Diciamo subito. Chi con questo titolo si aspetta dimostrazioni o confutazioni su Dio, resta deluso, e chi cerca la mappa perduta dell’utopia, prima si metta gli occhiali giusti. Sulla religione:

Non è sostituibile – è la tesi di questo piccolo libro – se non con una prospettiva utopico-politica che si ponga in concorrenza, e al tempo stesso al fianco, delle religioni storiche, scontando però, rispetto a queste, una debolezza intrinseca, che consiste nel proporre una rottura con quel retroterra tradizionale propriamente culturale a cui esse, invece, restano saldamente ancorate.

Piccolo libro? Forse nel numero delle pagine. Di certo il peso delle questioni comprime i temi alla densità di un buco nero, che inghiotte la luce e si rende imperscrutabile. Scelta abile, anche se, malgrado l’autore sia filosofo, tutto il discorso cede linearità in favore di un’irresistibile suggestione. Che lo faccia apposta? In fondo, a proposito del lavoro culturale, anni fa ha scritto: «Mai arrendersi completamente. Fuggire sempre – anche dal proprio fallimento»[1].

Qualche punto debole. «La credenza di tipo religioso, la fede, ha in sé l’altra fede come qualcosa da superare nel tempo o da abbattere nello spazio. Di qui un’autoconsistenza che la rende particolarmente adatta a qualsiasi pretesa identitaria, anche in senso aggressivo». Sì, ma siamo sicuri che l’utopia eviti l’aggressività? La conquista del West, per esempio, col mito della frontiera, dava ai pionieri un’aura di progresso intrisa di utopia, oltre che di messianismo protestante. Ma non era identitaria e aggressiva?

Ancora. «Il riconoscimento della pluralità delle religioni, e della loro crescente importanza culturale, ha messo in stato d’impasse la tendenza liberale a far convivere ragione e religione, che meglio poteva esprimersi quando la società mondiale pareva avviata al trionfo dell’Aufklärung e all’affermazione del solo cristianesimo»[2].

- Details

- Hits: 1242

Il trattato futuristico elaborato da Stanislaw Lem

di Roberto Paura

Stanislaw Lem: Summa Technologiae. Scritti sul futuro, Traduzione e cura di Luigi Marinelli, Luiss University Press, Roma, 2023, pp. 425, € 35,00

Un altro libro che parla di intelligenza artificiale, civiltà extraterrestri, metaverso e postumano? Anche basta! Ma… un momento, dev’esserci un errore: l’edizione originale di questo libro è apparsa in polacco nel 1964, sessant’anni fa! Ma com’è possibile, se l’autore parla di simulazioni virtuali, disoccupazione tecnologica, algoritmi intelligenti? È possibile, perché l’autore di questo libro fantastico è Stanislaw Lem, che non ha bisogno di presentazioni, se non al più quella di “uno dei massimi scrittori di fantascienza di tutti i tempi”.

Un altro libro che parla di intelligenza artificiale, civiltà extraterrestri, metaverso e postumano? Anche basta! Ma… un momento, dev’esserci un errore: l’edizione originale di questo libro è apparsa in polacco nel 1964, sessant’anni fa! Ma com’è possibile, se l’autore parla di simulazioni virtuali, disoccupazione tecnologica, algoritmi intelligenti? È possibile, perché l’autore di questo libro fantastico è Stanislaw Lem, che non ha bisogno di presentazioni, se non al più quella di “uno dei massimi scrittori di fantascienza di tutti i tempi”.

La Summa Technologiae è stata per anni un oscuro oggetto del desiderio per gli appassionati di fantascienza, futurologia e filosofia scientifica. Giunta finalmente all’attenzione del mondo con la traduzione in inglese della University of Minnesota Press, nel 2013, da allora si è lavorato per portarla in Italia, superando le resistenze di quanti riducevano Lem al solo autore di Solaris. Nel 2017 su questa rivista veniva pubblicato un primo estratto in italiano, tradotto da Marco Bertoli e curato dal sottoscritto. Un primo contatto con i titolari dei diritti apparve promettente, ma non si trovarono editori interessati a cimentarsi nell’impresa di una traduzione che doveva filologicamente avvenire sull’originale polacco, e non sulla versione inglese. Una copia pirata, malamente tradotta con software automatici, fece capolino a prezzi improbabili sugli store online nel 2022. E poi, infine, eccola: la sontuosa edizione italiana realizzata dalla Luiss University Press, complice l’onda lunga del centenario, che in Italia ha visto un fiorire di nuove edizioni, ristampe, traduzioni, favorito anche dal fatto che i temi di Lem, troppo in anticipo sui tempi negli anni in cui apparvero per la prima volta le sue opere, sono oggi di estrema attualità.

- Details

- Hits: 1109

Astensione di massa e vincolo esterno

di Geminello Preterossi

Il vero dato politico delle elezioni europee, per quello che riguarda l’Italia, è la vastissima astensione: non era mai successo in queste proporzioni. È il segno di una crisi radicale di legittimazione, le cui cause profonde andrebbero indagate, invece di fermarsi alla superficie (come avviene nei talk show televisivi, ma anche in quello che resta dei giornali, tranne rarissime eccezioni). Il minimo che si può dire è che il popolo italiano nella sua maggioranza non ha raccolto l’appello di Mattarella a “consacrare” la “sovranità europea” nel rito elettorale. Un invito retorico, emotivo, perciò forzato e precario in quanto non fondato sul piano concettuale e dottrinale: l’UE non è uno Stato (né nazionale né federale), quindi non può possedere alcuna sovranità. L’UE è una strana costruzione tecnocratica, finanziaria e giurisdizionale, vocata prevalentemente ai dogmi mercatisti neo- e ordoliberali, frutto di accordi internazionali i cui “signori” continuano a essere, logicamente, gli Stati (i quali infatti possono recedere da quegli accordi, come si è visto con la Brexit). Un’istituzione a bassa intensità politica, dominata dai particolarismi, senza una visione unitaria (ma subalterna alla NATO); un costrutto “hayekiano”, funzionale a presidiare il vincolo esterno mercatista (e atlantista), a disciplinare i più deboli ma in generale i riottosi, che si ostinino eventualmente a credere nell’autonomia della politica, nella legittimità del conflitto sociale, nella sua proiezione democratica. L’UE ha nel Consiglio dei Capi di Stato e di governo (statali) la propria camera di compensazione politica degli interessi nazionali, e nella BCE il proprio custode dell’ortodossia monetaria ordoliberale, simboleggiata dall’euro (una moneta senza Stato: cioè un paradosso che non può funzionare, perché alla lunga ha costi sociali e democratici insostenibili).

Il vero dato politico delle elezioni europee, per quello che riguarda l’Italia, è la vastissima astensione: non era mai successo in queste proporzioni. È il segno di una crisi radicale di legittimazione, le cui cause profonde andrebbero indagate, invece di fermarsi alla superficie (come avviene nei talk show televisivi, ma anche in quello che resta dei giornali, tranne rarissime eccezioni). Il minimo che si può dire è che il popolo italiano nella sua maggioranza non ha raccolto l’appello di Mattarella a “consacrare” la “sovranità europea” nel rito elettorale. Un invito retorico, emotivo, perciò forzato e precario in quanto non fondato sul piano concettuale e dottrinale: l’UE non è uno Stato (né nazionale né federale), quindi non può possedere alcuna sovranità. L’UE è una strana costruzione tecnocratica, finanziaria e giurisdizionale, vocata prevalentemente ai dogmi mercatisti neo- e ordoliberali, frutto di accordi internazionali i cui “signori” continuano a essere, logicamente, gli Stati (i quali infatti possono recedere da quegli accordi, come si è visto con la Brexit). Un’istituzione a bassa intensità politica, dominata dai particolarismi, senza una visione unitaria (ma subalterna alla NATO); un costrutto “hayekiano”, funzionale a presidiare il vincolo esterno mercatista (e atlantista), a disciplinare i più deboli ma in generale i riottosi, che si ostinino eventualmente a credere nell’autonomia della politica, nella legittimità del conflitto sociale, nella sua proiezione democratica. L’UE ha nel Consiglio dei Capi di Stato e di governo (statali) la propria camera di compensazione politica degli interessi nazionali, e nella BCE il proprio custode dell’ortodossia monetaria ordoliberale, simboleggiata dall’euro (una moneta senza Stato: cioè un paradosso che non può funzionare, perché alla lunga ha costi sociali e democratici insostenibili).

- Details

- Hits: 1653

Dai bassi tassi di interesse all’alta spesa militare

Crisi di egemonia e pulsioni belliche degli Stati Uniti d’America

di Aldo Barba, Massimo Pivetti

I. Domanda effettiva e crescita dei consumi delle famiglie

I. Domanda effettiva e crescita dei consumi delle famiglie

La spesa per consumi personali è stata la componente più dinamica della domanda aggregata negli Stati Uniti a partire dalla fine degli anni ‘70. Tra il 1951 e il 1980, il suo rapporto con il PIL è stato in media intorno al 58%, per poi crescere costantemente di 10 punti percentuali, stabilizzandosi dal 2003 al livello più elevato di circa il 68%. A partire dall’inizio della seconda metà degli anni ‘70, la crescita sostenuta della spesa per consumi personali ha compensato sia l’andamento sfavorevole della bilancia commerciale, sia il rallentamento dei consumi pubblici e della spesa lorda per investimenti (la crescita degli investimenti privati è rimasta allineata a quella del prodotto, grazie al peso in rapido aumento degli investimenti in prodotti di proprietà intellettuale che ha controbilanciato un marcato rallentamento degli investimenti in strutture e attrezzature non residenziali). Con la crescita della spesa per consumi, il tasso di risparmio personale è sceso dal 15% nel 1975 a meno del 2% nel 2005. Il calo del tasso di risparmio si è verificato nonostante un massiccio spostamento della distribuzione del reddito dai salari ai profitti. A causa dell’influenza del mutamento distributivo sul tasso di risparmio personale, quest’ultimo avrebbe dovuto aumentare, non diminuire. Le ragioni della sua caduta vanno quindi ricercate altrove, ponendole in connessione con la politica di lungo periodo di riduzione dei tassi di interesse.

II. Bassi tassi di interesse e distribuzione del reddito

- Details

- Hits: 1318

Che fare? Quali sono i fattori favorevoli e sfavorevoli allo sviluppo del socialismo

di Domenico Moro

Secondo Marx ed Engels il socialismo – come fase intermedia tra capitalismo e comunismo – può affermarsi soltanto in virtù di un alto sviluppo economico del capitalismo che crei la base materiale per la sua instaurazione. Senza questo sviluppo, non si potrebbe procedere all’abbattimento della proprietà privata dei mezzi di produzione e alla affermazione della proprietà collettiva. Oggi siamo arrivati a una crescita immane della produzione capitalistica, grazie allo sviluppo esponenziale della scienza e della tecnologia. Nonostante ciò il movimento socialista, nei paesi dell’Occidente capitalista e avanzato, non è mai stato così debole e arretrato. Sorge a questo punto una domanda che non può essere elusa: perché, a fronte del prodursi delle condizioni oggettive della rivoluzione, la coscienza e l’organizzazione delle classi lavoratrici che dovrebbe guidarla è così poco diffusa? L’altra domanda che, giocoforza, dovremmo porci è la seguente: oggi nelle condizioni date che cosa possiamo fare?

Secondo Marx ed Engels il socialismo – come fase intermedia tra capitalismo e comunismo – può affermarsi soltanto in virtù di un alto sviluppo economico del capitalismo che crei la base materiale per la sua instaurazione. Senza questo sviluppo, non si potrebbe procedere all’abbattimento della proprietà privata dei mezzi di produzione e alla affermazione della proprietà collettiva. Oggi siamo arrivati a una crescita immane della produzione capitalistica, grazie allo sviluppo esponenziale della scienza e della tecnologia. Nonostante ciò il movimento socialista, nei paesi dell’Occidente capitalista e avanzato, non è mai stato così debole e arretrato. Sorge a questo punto una domanda che non può essere elusa: perché, a fronte del prodursi delle condizioni oggettive della rivoluzione, la coscienza e l’organizzazione delle classi lavoratrici che dovrebbe guidarla è così poco diffusa? L’altra domanda che, giocoforza, dovremmo porci è la seguente: oggi nelle condizioni date che cosa possiamo fare?

Rispondere a queste domande è fondamentale ma è anche molto difficile, e sicuramente qui non possiamo che limitarci, in modo molto parziale, ad avviare il discorso, tracciando delle direttrici di interpretazione della realtà sociale attuale e quindi delle condizioni di realizzazione del socialismo. Per iniziare suddividerei la questione in quattro sezioni, premettendo, però, che l’analisi si incentrerà soprattutto sui Paesi occidentali e in particolare sull’Europa e sull’Italia e tratterà solo di sfuggita le condizioni dell’immensa periferia e semiperiferia del cosiddetto Sud-globale, dove le condizioni sono diverse e meritano una trattazione a parte.

Per comodità di analisi distingueremo tra fattori oggettivi, relativi alle condizioni strutturali, economiche e sociali, e i fattori soggettivi, relativi alle condizioni sovrastrutturali cioè allo sviluppo della coscienza e dell’organizzazione della classe lavoratrice.

- Details

- Hits: 1171

Tra delegittimazione e ristrutturazione: la dialettica circolare dell’astensione

di Eros Barone

“Motus in fine velocior”

“Motus in fine velocior”

“Il moto è più veloce verso la fine”: la frase latina ben si attaglia alla descrizione di questa tappa del processo che scandisce la crisi organica del parlamentarismo borghese. Queste sono infatti le prime elezioni della storia della Repubblica in cui i votanti sono meno del 50%, per l’esattezza il 49,7%, nonostante la partecipazione diretta di molti leader di partito a questo tipo di campagna elettorale. Prendendo in considerazione i soli votanti e guardando non i voti assoluti ma le percentuali (giacché in termini assoluti ha votato meno della metà del corpo elettorale e lo stesso primato di Fdi è stato conseguito perdendo 600.000 voti rispetto alle elezioni politiche del 2022), i tre partiti di governo (Fdi, Forza Italia e Lega) vedono rafforzati i propri numeri, che insieme li portano a sfiorare il 48%. Nell’altra ala del bipolarismo competitivo avanzano il Pd, che rispetto alle politiche cresce sia in termini di voti assoluti che di percentuali (24%), e Alleanza Verdi Sinistra che, sull’onda della “candidatura-civetta” di Ilaria Salis, raggiunge il 6,6%. “Deludente”, come ha ammesso Giuseppe Conte, è il risultato di M5S, che scende sotto la soglia del 10%. Ancor più deludente il risultato conseguito dalla cosiddetta “area riformista”: né Stati Uniti d'Europa (3,76%) né Azione (3,35%) superano la soglia del 4% necessaria per mandare eletti a Strasburgo.

Sennonché la discesa in campo di molti leader (Meloni, Tajani, Schlein) e i toni radicali con cui alcuni partiti hanno cercato di vivacizzare una campagna elettorale caratterizzata dal silenzio, in parte indifferente e in gran parte ostile, della maggioranza del corpo elettorale, non sono bastati a convincere la maggioranza dei cittadini a recarsi alle urne. Tanto più sguaiato appare pertanto lo strepitio levato dai leader dei maggiori partiti nel magnificare le vittorie di Pirro conseguite in una campagna elettorale in cui ha votato meno della metà del corpo elettorale.

- Details

- Hits: 1114

In principio era il cibo… Dialogo con Wolf Bukowski

Afshin Kaveh intervista Wolf Bukowski

Afshin Kaveh: Qual è il fil rouge che collega le tue ricerche critiche sull’industria alimentare? Dal racconto Il grano e la malerba (Ortica Editrice 2012) passando per il saggio La danza delle mozzarelle (Edizioni Alegre 2015) conducendoci, oggi, a La merce che ci mangia. Il cibo, il capitalismo e la doppia natura delle cose (Einaudi 2023) quali sono stati, nello scorrere irreversibile del tempo, i punti di contatto, le continuità e quali invece, sempre che vi siano, le divergenze, le svolte e le discontinuità tra queste opere?

Afshin Kaveh: Qual è il fil rouge che collega le tue ricerche critiche sull’industria alimentare? Dal racconto Il grano e la malerba (Ortica Editrice 2012) passando per il saggio La danza delle mozzarelle (Edizioni Alegre 2015) conducendoci, oggi, a La merce che ci mangia. Il cibo, il capitalismo e la doppia natura delle cose (Einaudi 2023) quali sono stati, nello scorrere irreversibile del tempo, i punti di contatto, le continuità e quali invece, sempre che vi siano, le divergenze, le svolte e le discontinuità tra queste opere?

Wolf Bukowski: La continuità è certamente quella di aver cercato nel cibo la manifestazione di tendenze generali. Nel racconto Il grano e la malerba si trattava della logica emergenziale, che era già allora matura; ne La danza delle mozzarelle al centro c’era la messa a reddito della vita urbana e delle “tipicità” alimentari. Come è stato possibile, per esempio, che gli amministratori di un’importante città, densa di storia e di vita, abbiano pensato di scrivere fogassa e pesto in lettere luminose sui carruggi? E cosa implica, socialmente, questo? La danza delle mozzarelle voleva essere un po’ un tentativo di spiegarmelo, e in ciò mi pare ben riuscito. Quello che il saggio sconta è invece la mia adesione di allora alle istanze di un certo “attivismo” e alla sua lettura monodimensionale della questione di classe. In quella fase storica tali istanze si riconoscevano in una sopravvalutazione delle manifestazioni sindacali dei cosiddetti “riders”, i ciclofattorini. A quella sopravvalutazione ho partecipato anche io, nonostante tra me e me continuassi a ripetermi: “queste persone certamente dovrebbero poter lavorare in sicurezza e guadagnare decentemente, ma quello della consegna a domicilio dei pasti rimane un lavoro assurdo, un lavoro che non dovrebbe esistere, e questa verità spiacevole andrà detta, prima o poi”.

- Details

- Hits: 1885

Ancora circa la questione dell’eurocentrismo

Glosse a un post di Roberto Fineschi

di Alessandro Visalli

L’autorevole interprete di Karl Marx e studioso marxista Roberto Fineschi ha scritto il 24 maggio su Facebook[1] il seguente post, che riporto integralmente:

L’autorevole interprete di Karl Marx e studioso marxista Roberto Fineschi ha scritto il 24 maggio su Facebook[1] il seguente post, che riporto integralmente:

Osservazioni in calce a dibattiti recenti su eurocentrismo, “occidente globale”, “giardini e giungle” (riprendendo alcuni passaggi da un articolo[2] su Orientamenti politici e materialismo storico).

Eurocentrismo? Anticapitalismo?

1. Nel gran parlare che si fa sul cosiddetto eurocentrismo regna a mio parere una discreta confusione nelle definizioni. In particolare quando, poi, si riferisce la questione a Marx.

Se con tale termine si intende considerare la storia del mondo universo in funzione delle prospettive ed esigenze europee, va da sé che si tratta di un pregiudizio da estirpare. Se però si entra più nel dettaglio, la questione diventa molto più scivolosa e in certi casi decisamente reazionaria.

La storia del mondo è diventata eurocentrica con lo sviluppo del modo di produzione capitalistico, nel senso che esso ha imposto dominio, regole, forme di sviluppo a una dinamica che prima aveva più elementi indipendenti non uniti a sistema se non per contatti marginali, mentre il capitalismo è diventata la variabile dominante che ha funzionalizzato a sé l’intero mondo. In questo senso eurocentrismo non è un mero pregiudizio intellettuale, è un processo reale di dominio e sfruttamento legato al modo di produzione capitalistico.

Tuttavia, il modo di produzione capitalistico è stato sin dall’inizio un processo contraddittorio che ha prodotto allo stesso tempo contenuti potenzialmente positivi pervertiti in forma reazionaria per la sua stessa interna dialettica. Quindi, insieme allo sfruttamento, produce anche la libertà potenziale che include produttività del lavoro, sapere razionale e scientifico, dignità universale dell’essere umano, ecc. Essere contro questi aspetti non è semplicemente insensato, è reazionario.

- Details

- Hits: 1014

La "Critica dell’ideologia fascista" di György Lukács

di Antonino Infranca*

In questo volume ripropongo due saggi pubblicati nel 1982 dall’Archivio Lukács di Budapest presso la casa editrice Akadémiai Kiadó e curati dall’allora direttore dell’Archivio László Sziklai. La stessa operazione editoriale fu compiuta, nel 1989, dalla casa editrice dell’allora Repubblica democratica tedesca, Aufbau Verlag.

In questo volume ripropongo due saggi pubblicati nel 1982 dall’Archivio Lukács di Budapest presso la casa editrice Akadémiai Kiadó e curati dall’allora direttore dell’Archivio László Sziklai. La stessa operazione editoriale fu compiuta, nel 1989, dalla casa editrice dell’allora Repubblica democratica tedesca, Aufbau Verlag.

Nel 1933, in seguito alla salita del potere di Hitler, Lukács scrive a Mosca, subito dopo la fuga da Berlino, un lungo saggio Wie ist die faschistische Philosophie in Deutschland entstanden?, che rimarrà inedito fino al 1982. Il libro ricostruisce la nascita dell’ideologia fascista in Germania fin dalla reazione irrazionalistica contro la filosofia hegeliana fino alla vera e propria ideologia nazista. Lukács vi analizza l’influenza di Schopenhauer e Nietzsche sull’intellighenzia tedesca sia accademica e non. Infatti sia Schopenhauer sia Nietzsche non fecero mai parte dell’accademia tedesca, che fu influenzata dalle loro filosofie più tardi rispetto a certi strati della società civile tedesca. Piuttosto sulla società civile influì la politica culturale bismarckiana o del periodo guglielmino con gli storici Treitschke e Meinecke. Lukács mette in rilievo il fatto che prestigiosi filosofi e sociologi, come Max Weber o Simmel, dell’inizio del Novecento aderirono alla cultura imperialistica bismarckiana e guglielmina, approvando – nel caso di Weber – entusiasticamente l’entrata in guerra della Germania nel 1914.

All’adesione dell’accademia tedesca alla concezione del mondo irrazionalistica seguì nel primo dopoguerra anche la debolezza della socialdemocrazia tedesca, che non seppe contrastare l’ingresso in guerra della Germania e poi intervenne per uscire dalla guerra soltanto dopo il disastroso andamento della guerra.

- Details

- Hits: 1028

Sull'idealismo di Marx

di Flores Tovo

Sebbene due grandissimi pensatori, quali Hegel e Marx, siano quasi del tutto scomparsi nelle riflessioni storico-filosofiche del presente, la loro attualità, pur nascosta, è sempre viva, anche se momentaneamente coperta dalla fuliggine del pensiero nullo.

Sebbene due grandissimi pensatori, quali Hegel e Marx, siano quasi del tutto scomparsi nelle riflessioni storico-filosofiche del presente, la loro attualità, pur nascosta, è sempre viva, anche se momentaneamente coperta dalla fuliggine del pensiero nullo.

Uno dei pochi temi ancor discussi nell’ambito di quei pensatori che si rifanno alle loro teorie riguarda il problema se Marx sia da considerare un idealista o un materialista. Un tema assai sviscerato, ma mai completamente risolto. Di solito il motivo di coloro che avversavano la filosofia di Marx era quello dovuto al fatto che ritenevano che questi fosse un materialista. Del resto spesse volte Marx si proclamava tale. Inoltre molti suoi seguaci che si rifacevano alle sue vedute e a quello del suo sodale, Engels, si dichiaravano apertamente materialisti. Tuttavia in epoca recente un filosofo da poco scomparso, che si era sempre palesato come un marxista mai pentito, ossia Costanzo Preve, aveva espresso la convinzione che Carlo Marx fosse da annoverare in linea di massima come un filosofo idealista, in quanto unico e vero erede di Hegel: il che ha scombinato gli abituali e maggioritari giudizi che appunto reputavano Marx un filosofo materialista per antonomasia. Gli argomenti che Preve ha addotto sono vari, sebbene siano incentrati in quattro punti principali che, secondo il suo parere, rivelavano l’idealismo sostanziale di Marx, ossia: 1) il concetto di alienazione; 2) il feticismo delle merci; 3) la definizione di modo di produzione e di struttura economica; 4) l’uso del principio logico di contraddizione dialettica. Si tratta allora di esaminare queste questioni, cominciando per ordine e con lo scopo di accertare se Marx sia davvero un “idealista”.

- Details

- Hits: 1451

Il diritto della UE prevale sulle leggi e sulle Costituzioni degli Stati Europei: un colpo di Stato?

di Enrico Grazzini

La primazia del diritto dell’Unione europea è un principio giuridico che stabilisce la prevalenza automatica del diritto dell’Unione Europea rispetto alle norme nazionali contrastanti degli Stati membri dell’UE. Come vedremo nel corso del tempo gli Stati Europei hanno in linea di principio accettato, non senza resistenze e forti contrasti, la primazia del diritto UE ponendo però in generale anche dei confini a questa prevalenza: per esempio la Corte Costituzionale italiana ha sviluppato la teoria cosiddetta dei “controlimiti”, per la quale il diritto Ue è posto al medesimo rango della Costituzione ma con l’eccezione del controlimite rappresentato dai Principi fondamentali che sono sempre sovraordinati rispetto alle norme Ue.

La primazia del diritto dell’Unione europea è un principio giuridico che stabilisce la prevalenza automatica del diritto dell’Unione Europea rispetto alle norme nazionali contrastanti degli Stati membri dell’UE. Come vedremo nel corso del tempo gli Stati Europei hanno in linea di principio accettato, non senza resistenze e forti contrasti, la primazia del diritto UE ponendo però in generale anche dei confini a questa prevalenza: per esempio la Corte Costituzionale italiana ha sviluppato la teoria cosiddetta dei “controlimiti”, per la quale il diritto Ue è posto al medesimo rango della Costituzione ma con l’eccezione del controlimite rappresentato dai Principi fondamentali che sono sempre sovraordinati rispetto alle norme Ue.

In base al principio di primazia il diritto dell’Unione Europea ha un’applicabilità diretta e immediata in tutti i paesi dell’Unione: più in dettaglio i regolamenti dell’Unione sono atti giuridici vincolanti in tutti i loro elementi e direttamente applicabili negli Stati membri della UE, mentre le direttive dell’Unione Europea stabiliscono degli obiettivi che i paesi della UE devono obbligatoriamente conseguire, ma necessitano comunque di una legge nazionale di attuazione. La supremavia del diritto dell’Unione Europea appare tanto più grave dal momento che la UE è una istituzione di natura non democratica, perché nasce da trattati intergovernativi, è diretta da organismi intergovernativi non eletti dai cittadini europei, come il Consiglio Europeo e la Commissione Europea, e perché il Parlamento – l’unico organismo eletto, seppure su base nazionale – ha poteri limitati, e comunque può solo ratificare o meno le decisioni e le norme espresse dai primi due organi UE. Il Parlamento UE non può nemmeno nominare l’esecutivo della UE, ovvero la Commissione. L’Unione Europea non rispetta dunque neppure i principi liberali della separazione dei poteri.

- Details

- Hits: 1240

L’ideale della libertà e i limiti della democrazia reale: un’analisi tra Kelsen e Bobbio

di Jacopo Moretti

Quest’anno ricorrono quarant’anni dalla pubblicazione di uno degli articoli di maggior successo di Norberto Bobbio: Il futuro della democrazia, un lavoro importante dal momento che «alcune grandi questioni del nostro tempo possono utilmente essere inquadrate e affrontate a partire dal pensiero di Bobbio» nonostante egli abbia «sempre avuto verso il futuro un atteggiamento di preoccupata diffidenza» (Bovero 2011, Introduzione). Il filosofo torinese in questo che è «il suo libro forse più famoso» (Bovero 2011, Introduzione) approfondisce l’analisi degli esiti strutturali della teoria democratica, mettendo alla prova i fatti, cioè valutando se nella pratica la democrazia abbia o meno rispettato i suoi presupposti teorici. Egli individua quindi sei promesse non mantenute, che permettono di riflettere efficacemente «sul divario tra gli ideali democratici e la democrazia reale» (Bobbio 1995, 8) vale a dire quel divario tra la metafisica astratta dove abitano i nostri concetti, e la materia grezza di cui è fatto il mondo.

Quest’anno ricorrono quarant’anni dalla pubblicazione di uno degli articoli di maggior successo di Norberto Bobbio: Il futuro della democrazia, un lavoro importante dal momento che «alcune grandi questioni del nostro tempo possono utilmente essere inquadrate e affrontate a partire dal pensiero di Bobbio» nonostante egli abbia «sempre avuto verso il futuro un atteggiamento di preoccupata diffidenza» (Bovero 2011, Introduzione). Il filosofo torinese in questo che è «il suo libro forse più famoso» (Bovero 2011, Introduzione) approfondisce l’analisi degli esiti strutturali della teoria democratica, mettendo alla prova i fatti, cioè valutando se nella pratica la democrazia abbia o meno rispettato i suoi presupposti teorici. Egli individua quindi sei promesse non mantenute, che permettono di riflettere efficacemente «sul divario tra gli ideali democratici e la democrazia reale» (Bobbio 1995, 8) vale a dire quel divario tra la metafisica astratta dove abitano i nostri concetti, e la materia grezza di cui è fatto il mondo.

Il più rilevante di questi concetti, in relazione ai valori della democrazia, è l’ideale della libertà. Bobbio rintraccia gli esiti empirici dell’assorbimento di questo ideale in quella che lui chiama la rozza materia che alimenta il mondo, e che invischia le nostre idee più importanti: anche la libertà non è sfuggita a questo assorbimento ed è stata perciò in gran parte asservita dalla realtà e dalle sue regole. Comprendere queste limitazioni però sembra essere anche uno strumento positivo di consapevolezza e miglioramento della coscienza democratica, e non semplicemente una pessimistica valutazione dell’attualità politica. Per tale ragione in questo articolo metterò a confronto il lavoro di Bobbio con alcune delle riflessioni sulla democrazia svolte da Hans Kelsen in Vom Wesen und Wert Demokratie.

- Details

- Hits: 1903

L’inquinamento da polveri atmosferiche in pianura padana e, più in generale, in Europa e nel mondo

Con una postfazione del 2024

di Luca Benedini

Uno studio del 2017. Il punto di vista scientifico e le prospettive di soluzione per una vera e propria ecatombe tuttora in corso

La pianura Padana continua stabilmente a essere caratterizzata da un inquinamento atmosferico da polveri sospese superiore più volte al limite che l’Unione Europea una decina d’anni fa ha riconosciuto come “tollerabile” (cioè 40 microgrammi di Pm10 per metro cubo come media annuale e 50 microgrammi per metro cubo, o µg/m3, come media giornaliera superabile non più di 35 volte in un anno). Si tratta di un pesantissimo livello di inquinamento che ha conseguenze molto gravi dal punto di vista sanitario. Anche altre parti d’Italia soffrono per la presenza atmosferica di polveri e per il superamento di tale limite anno dopo anno, ma nella pianura Padana si raggiungono tipicamente livelli particolarmente eclatanti.

La pianura Padana continua stabilmente a essere caratterizzata da un inquinamento atmosferico da polveri sospese superiore più volte al limite che l’Unione Europea una decina d’anni fa ha riconosciuto come “tollerabile” (cioè 40 microgrammi di Pm10 per metro cubo come media annuale e 50 microgrammi per metro cubo, o µg/m3, come media giornaliera superabile non più di 35 volte in un anno). Si tratta di un pesantissimo livello di inquinamento che ha conseguenze molto gravi dal punto di vista sanitario. Anche altre parti d’Italia soffrono per la presenza atmosferica di polveri e per il superamento di tale limite anno dopo anno, ma nella pianura Padana si raggiungono tipicamente livelli particolarmente eclatanti.

Fino a ora in questo campo è stato monitorato principalmente il Pm10, cioè le polveri sospese aventi un diametro inferiore ai 10 micron, ma quella che si è rivelata particolarmente pericolosa per la salute è la frazione del Pm10 costituita dal Pm2,5, cioè le polveri sospese aventi un diametro inferiore ai 2,5 micron (e chiamate scientificamente “polveri fini” o “polveri sottili”, mentre le particelle comprese tra 2,5 e 10 micron vengono chiamate “polveri grossolane”). Sottolineava in particolare la Commissione Europea già il 21 settembre 2005, in una sua comunicazione al Consiglio d’Europa e al Parlamento Europeo e in una parallela proposta di direttiva ambientale: «I dati disponibili dimostrano che le polveri sottili (Pm2,5) sono più pericolose di quelle di dimensioni maggiori, anche se queste ultime particelle (che vanno dai 2,5 ai 10 µm di diametro) non possono essere ignorate. [...] Le particelle sottili (Pm2,5) hanno impatti molto negativi sulla salute umana. Finora, inoltre, non esiste una soglia identificabile al di sotto della quale il Pm2,5 non rappresenta un rischio.

- Details

- Hits: 2927

Origine e sviluppi della globalizzazione neoliberista

di Francesca Simi*

Dalla fine di Bretton Woods all’attuale rivalità Usa-Cina: evoluzione geoeconomica e disuguaglianze globali. Attività effettuata nell’ambito del progetto Contemporanea… mente.

Dalla fine di Bretton Woods all’attuale rivalità Usa-Cina: evoluzione geoeconomica e disuguaglianze globali. Attività effettuata nell’ambito del progetto Contemporanea… mente.

L’origine della globalizzazione

La genesi del processo di globalizzazione viene ricondotta da autorevoli economisti, come il prof. Bruno Amoroso, al 15 agosto 1971 quando il presidente statunitense Nixon, a causa delle corpose spese della guerra in Vietnam, dichiarò la fine della convertibilità del dollaro in oro e dei cambi fissi fra le valute, stabiliti negli accordi di Bretton Woods del 1944. Questi ultimi avevano come terzo pilastro fondante la centralità del dollaro come moneta di riferimento degli scambi internazionali. Questi accordi avevano stabilito le regole della nuova fase economica e finanziaria che si sarebbe aperta dopo la Seconda guerra mondiale.

La possibilità per la Federal Reserve di poter stampare moneta per coprire le spese di bilancio senza vincoli rispetto alle riserve auree possedute, creò le condizioni affinché il sistema finanziario mondiale venisse inondato da una grandissima quantità di dollari, soprattutto dopo la crisi petrolifera del 1973. Infatti, l’impennata di 3 volte e mezzo del costo del greggio, essendo quest’ultimo quotato in dollari, aumentò copiosamente la richiesta e l’emissione di biglietti verdi legati al petrolio che, per questo, vennero definiti petrodollari.

Così, i soggetti istituzionali, come governi, banche e fondi d’investimento, che possedevano o avevano in deposito ingenti quantità di dollari, iniziarono a fare pressione affinché venissero tolte le barriere alla libera circolazione dei capitali, come in effetti avvenuto negli anni successivi. Questo possiamo definirlo come il fenomeno che ha innescato la globalizzazione nel settore finanziario.

- Details

- Hits: 1193

Fermare il genocidio e smascherare le cattive narrazioni che lo giustificano

di Paolo Ferrero

Da oltre 6 mesi lo stato israeliano sta massacrando i palestinesi a Gaza. Un tempo lunghissimo in cui un giorno segue l’altro in una brutalità che ha assunto un tratto burocratico, pianificato, normale… Un tempo infinito che ci dice quattro cose:

Da oltre 6 mesi lo stato israeliano sta massacrando i palestinesi a Gaza. Un tempo lunghissimo in cui un giorno segue l’altro in una brutalità che ha assunto un tratto burocratico, pianificato, normale… Un tempo infinito che ci dice quattro cose:

1. Quella di Israele non è una guerra contro Hamas, ma un genocidio contro il popolo palestinese. In ogni guerra vi sono vittime civili, hanno addirittura inventato la definizione di “danni collaterali” per darne conto. In questo caso non vi è alcun danno collaterale: il centro dell’azione militare dell’esercito israeliano è rivolto contro la popolazione di Gaza con decine di migliaia di morti di cui oltre 13.000 bambini. Le bombe sugli ospedali, sul parlamento, sull’università, sul complesso delle infrastrutture che permettevano la vita a Gaza di due milioni di persone, non sono danni collaterali ma la drammatica normalità di una brutale azione genocida.

2. L’obiettivo del genocidio che lo stato israeliano sta compiendo, non è lo sterminio di tutti i palestinesi ma la pulizia etnica della striscia di Gaza. Israele vuole rendere impossibile la vita a Gaza a due milioni di palestinesi, terrorizzandoli con i bombardamenti, distruggendo le loro case e le infrastrutture, in modo da poterli sgombrare e occupare quel territorio con nuovi insediamenti illegali di coloni israeliani. Siamo dinnanzi a un genocidio finalizzato alla “sostituzione etnica” nel territorio di Gaza.

3. La strumentazione che lo stato di Israele sta utilizzando per realizzare i suoi obiettivi a Gaza non è solo militare. Oltre alle bombe, man mano che passa il tempo, la strategia terroristica dello stato israeliano si esprime sempre più attraverso il blocco dell’ingresso a Gaza dei generi alimentari, dell’acqua, nei medicinali e di quant’altro sia necessario per permettere la nuda vita ai palestinesi intrappolati in quell’immenso campo di concentramento che è Gaza.

- Details

- Hits: 1598

Incubo UE: dal “pilota automatico” europeista a quello atlantista

di Matteo Bortolon

A pochi giorni dalle elezioni europee l’unica vittoria di cui si può essere sicuri è quella della superficialità e approssimazione. Il dibattito procede a suon di luoghi comuni e cliché, con la proposta politica che assume la serica consistenza di un libro dei sogni; si dibatte non in base alla realtà effettiva ma su quello che si vorrebbe essa fosse.

A pochi giorni dalle elezioni europee l’unica vittoria di cui si può essere sicuri è quella della superficialità e approssimazione. Il dibattito procede a suon di luoghi comuni e cliché, con la proposta politica che assume la serica consistenza di un libro dei sogni; si dibatte non in base alla realtà effettiva ma su quello che si vorrebbe essa fosse.

Non si tratta (solo) di carenza di elaborazione nei contenuti, ma di una strategia di cattura del consenso. Molto comodamente, basta enunciare qualcosa di coerente coi valori predominanti nel proprio elettorato (apertura, europeismo, cosmopolitismo, oppure identità, nazione, protezione) per far presa su di esso, a dispetto della effettiva e concreta applicabilitá.

Un reale orizzonte programmatico dovrebbe tener conto della struttura dell’Unione e dei problemi da essa generati. Nessuno di essi è stato risolto in questi anni. Anzi se ne sono aggiunti altri.

A cosa serve il voto europeo?

Prima di tutto andrebbe ricordato che il voto di giugno elegge il Parlamento europeo, che non è il legislatore della Ue. Il processo di approvazione delle misure (regolamenti e direttive) passa per tre soggetti: Commissione, Parlamento, Consiglio. L’iniziativa è esclusiva del primo di essi, una sorta di esecutivo nominato dai governi in carica all’inizio della legislatura: ogni Stato manda un Commissario. L’europarlamento non può proporre nulla, ma solo approvare o modificare quello che la Commissione propone.

- Details

- Hits: 1476

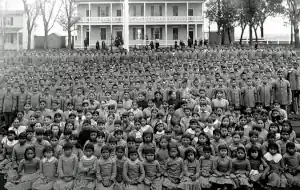

Nativi. Come le riserve indiane ispirarono i campi di concentramento nazisti

di Raffaella Milandri

La capacità dell'America di mantenere un'aria di robusta innocenza sulla scia della morte di massa dei Nativi Americani pare che abbia colpito Hitler come un esempio da emulare. Nel 1928, Hitler osservò, con approvazione, che i coloni bianchi in America avevano “ridotto i milioni di pellerossa a poche centinaia di migliaia”.

La capacità dell'America di mantenere un'aria di robusta innocenza sulla scia della morte di massa dei Nativi Americani pare che abbia colpito Hitler come un esempio da emulare. Nel 1928, Hitler osservò, con approvazione, che i coloni bianchi in America avevano “ridotto i milioni di pellerossa a poche centinaia di migliaia”.

«L'illusione è la gramigna più tenace della coscienza collettiva: la storia insegna, ma non ha scolari», diceva Antonio Gramsci. Aveva ragione, la storia non ha scolari che acquisiscano insegnamenti positivi ma, come vedremo, sono le ispirazioni negative e tragiche, invece, che spesso vengono riprese, replicate e “implementate”. Secondo molti studiosi, è questo il caso del trattamento riservato ai Nativi Americani e, in generale, delle leggi razziali statunitensi, tra cui le Leggi Jim Crow, che avrebbero quindi influenzato il regime nazista nella formulazione delle Leggi di Norimberga del settembre 1935.

Andiamo a vedere come.

Innanzitutto, occorre accennare all’ampio movimento dell’eugenetica, iniziato alla fine del XIX secolo, emerso nel Regno Unito, per poi diffondersi in molti Paesi, tra cui gli Stati Uniti, il Canada, l'Australia (paesi guarda caso in mano ai colonialisti), e la maggior parte dei Paesi europei (come Svezia e Germania). Le politiche eugenetiche, razziste, erano volte a migliorare la qualità del patrimonio genetico delle loro popolazioni e vi aderirono eminenti personaggi come Sir Winston Leonard Spencer Churchill e Dwight D. Eisenhower. La supremazia in tali politiche toccava agli Stati Uniti, come afferma James Q. Whitman, professore alla Yale Law School: “All'inizio del XX secolo, l'America era la principale giurisdizione razzista del mondo”.

- Details

- Hits: 22879

"Unione" europea: su cosa (esattamente) siamo chiamati a votare?

di Alberto Bradanini

1. La narrativa dominante propone il mito iconico di un’Unione Europea (UE) che sfiora il campo della religiosità, un mito destinato a sfarinarsi se solo si trovasse il coraggio di scendere sotto la superficie. Pochi lo fanno, i più preferiscono tenersi a giusta distanza, contenti di digerire le quotidiane menzogne per pigrizia, disinteresse o timore di scoprire che quell’imbroglio premeditato merita il cassonetto dell’indifferenziata!

1. La narrativa dominante propone il mito iconico di un’Unione Europea (UE) che sfiora il campo della religiosità, un mito destinato a sfarinarsi se solo si trovasse il coraggio di scendere sotto la superficie. Pochi lo fanno, i più preferiscono tenersi a giusta distanza, contenti di digerire le quotidiane menzogne per pigrizia, disinteresse o timore di scoprire che quell’imbroglio premeditato merita il cassonetto dell’indifferenziata!

È sufficiente lo sguardo di un adulto normale (nel senso etimologico, vale a dire che rispetta la norma e la logica) affinché la menzogna si sfaldi, facendo emergere la funesta realtà di una gigantesca mistificazione.

La macchina tecnocratica europea, con gli ingombranti deficit di democrazia, viene somministrata a una popolazione priva di consapevolezza (oltre che di strumenti di accesso) da parte di individui deprecabili, i quali - poco importa se consapevoli o meno - si piegano da decenni a un disegno devastatore in cambio di onori, carriere e prebende.

La pervasività di tale intelaiatura devastatrice possiede una portata che in alcuni paesi (l’Italia, ad esempio, mentre Francia e Germania si sono ben guardate di giungere a tanto!) sopravanza persino la dimensione giuridica e valoriale di una Costituzione straordinaria come la nostra, nata, è bene ricordarlo, dalla vittoria su fascismo e nazismo, che mirava alla costruzione di un mondo di pace e avanzamento sociale.

Ma veniamo al punto. Per una decente decifrazione degli accadimenti, vincendo la pratica di luoghi comuni ben più nocivi di un totale analfabetismo, occorre superare la barriera distorsiva che impedisce di incamminarsi sul percorso della comprensione. Un esempio manifesto di raggiro terminologico è costituito dal termine Unione (in corsivo il sostantivo).

- Details

- Hits: 1486

In Ucraina ogni escalation avvicina sempre più Washington alla sconfitta

di Mike Whitney

C’è una grande differenza tra “non vincere” e “perdere” una guerra. Nel caso dell’Ucraina, “non vincere” significherebbe che il Presidente Zelensky e i suoi referenti a Washington scelgono di perseguire una soluzione negoziata che consenta alla Russia di mantenere il territorio catturato durante la guerra, soddisfacendo al contempo le modeste richieste di sicurezza di Mosca. (Nota: l’Ucraina deve a tutti i costi evitare di aderire alla NATO).

C’è una grande differenza tra “non vincere” e “perdere” una guerra. Nel caso dell’Ucraina, “non vincere” significherebbe che il Presidente Zelensky e i suoi referenti a Washington scelgono di perseguire una soluzione negoziata che consenta alla Russia di mantenere il territorio catturato durante la guerra, soddisfacendo al contempo le modeste richieste di sicurezza di Mosca. (Nota: l’Ucraina deve a tutti i costi evitare di aderire alla NATO).

D’altra parte, “perdere” la guerra significa che gli Stati Uniti e la NATO continueranno sulla stessa strada di oggi – riversando in Ucraina armi letali, addestratori e sistemi missilistici a lunga gittata – sperando che l’offensiva russa venga progressivamente indebolita e che l’Ucraina possa prevalere sul campo di battaglia. Questo percorso alternativo – che equivale a un pio desiderio – è il percorso per “perdere” la guerra.

A differenza dello scenario del “non vincere” la guerra, il “perdere” la guerra avrà un effetto catastrofico sugli Stati Uniti e sul loro futuro. Vorrà dire che Washington non è stata in grado di impedire un’incursione militare russa in Europa, che è la principale ragione d’essere della NATO. Metterebbe in discussione l’idea che gli Stati Uniti sono in grado di agire come garanti della sicurezza regionale, ruolo di cui gli USA godono dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. La percezione di una sconfitta degli Stati Uniti per mano della Russia innescherebbe inevitabilmente una rivalutazione delle attuali relazioni di sicurezza che porterebbe alla dissoluzione della NATO stessa e, molto probabilmente, anche dell’UE. In poche parole, perdere la guerra sarebbe un disastro. Ecco come, la settimana scorsa, il colonnello Daniel Davis ha riassunto la situazione:

Page 73 of 610