Breve storia del neoliberismo (con alcuni antidoti)

di Jason Hickel

Una acuta analisi storica del neoliberismo traccia le tappe dell’affermazione di questa teoria economica elitistica, che contro ogni logica sostiene politiche rivelatesi disastrose. Godendo, nonostante questo, di uno status privilegiato nel dibattito scientifico, al punto che i suoi esponenti ormai lo considerano l’unico approccio legittimo. Il neoliberismo non è sempre stato l’unico modo di concepire la realtà: la sua prepotente affermazione è in realtà il frutto di deliberate scelte politiche da parte di specifiche classi sociali. Oggi è sempre più evidente che le ripetute, insensate politiche di austerità, il sottosviluppo perenne dei paesi periferici del mondo, e le crisi che investono l’umanità come disoccupazione, emergenze sanitarie e crisi migratorie, sono direttamente o indirettamente correlate alle politiche neoliberiste. E allora, come si spiega questa prevalenza, e in che modo è possibile cambiare prospettiva?

Una acuta analisi storica del neoliberismo traccia le tappe dell’affermazione di questa teoria economica elitistica, che contro ogni logica sostiene politiche rivelatesi disastrose. Godendo, nonostante questo, di uno status privilegiato nel dibattito scientifico, al punto che i suoi esponenti ormai lo considerano l’unico approccio legittimo. Il neoliberismo non è sempre stato l’unico modo di concepire la realtà: la sua prepotente affermazione è in realtà il frutto di deliberate scelte politiche da parte di specifiche classi sociali. Oggi è sempre più evidente che le ripetute, insensate politiche di austerità, il sottosviluppo perenne dei paesi periferici del mondo, e le crisi che investono l’umanità come disoccupazione, emergenze sanitarie e crisi migratorie, sono direttamente o indirettamente correlate alle politiche neoliberiste. E allora, come si spiega questa prevalenza, e in che modo è possibile cambiare prospettiva?

* * * *

Come docente universitario trovo spesso che i miei studenti danno per scontata l’ideologia economica dominante odierna – il neoliberismo – come naturale e inevitabile. Ciò non sorprende, dato che molti di loro sono nati nei primi anni ’90, quindi il neiliberismo è l’unica cosa che hanno conosciuto. Negli anni ’80, Margaret Thatcher dovette darsi da fare per convincere la gente che “non c’era alcuna alternativa” al neoliberalismo. Ma oggi questa convinzione è già radicata; è nell’aria, parte del corredo pratico della vita quotidiana, e generalmente accettata come dato di fatto sia a destra che a sinistra. Ma non è sempre stato così. Il neoliberismo ha una storia specifica, e conoscerla è un importante antidoto alla sua egemonia, poiché dimostra che l’ordine presente non è naturale né inevitabile, ma che è invece recente, che ha un’origine precisa e che è stato progettato da persone particolari con interessi particolari.

Per la maggior parte del XX secolo, le politiche di base che costituiscono l’ideologia economica oggi ritenuta standard sarebbero state respinte come assurde. Politiche simili erano state sperimentate in passato con effetti disastrosi, e la maggior parte degli economisti era passata ad abbracciare il pensiero keynesiano o qualche forma di socialdemocrazia.

Come scrive Susan George, “L’idea che il mercato debba essere autorizzato a prendere importanti decisioni politiche e sociali; l’idea che lo Stato debba ridurre volontariamente il proprio ruolo nell’economia, o che le imprese debbano avere una totale libertà, che i sindacati debbano essere tenuti a bada e che ai cittadini debba essere concessa una minore, e non maggiore, protezione sociale – queste idee erano del tutto estranee allo spirito del tempo”.

E allora, come sono cambiate le cose? Da dove viene il neoliberismo? I paragrafi seguenti offrono un semplice schema della traiettoria storica che ci ha portato dove siamo oggi. Si dimostra come la politica neoliberista sia direttamente responsabile del declino della crescita economica e dell’aumento rapido dei tassi di disuguaglianza sociale – sia in Occidente che a livello internazionale – e vengono avanzate alcune idee su come affrontare questi problemi.

Il neoliberismo nel contesto occidentale

La storia inizia con la Grande Crisi degli anni ’30, che fu una conseguenza di ciò che gli economisti chiamano una “crisi di sovrapproduzione”. Il capitalismo si era sviluppato aumentando la produttività e diminuendo i salari, ma ciò generò profonde disuguaglianze, erose progressivamente la capacità di consumo delle persone e creò un eccesso di beni che non riuscivano a trovare un mercato. Per risolvere queste crisi e prevenirle in futuro, gli economisti del tempo – guidati da John Maynard Keynes – suggerirono che lo stato avrebbe dovuto impegnarsi nella regolamentazione del capitalismo. La tesi era che abbassando la disoccupazione, aumentando i salari e stimolando la domanda di beni da parte dei consumatori, lo stato poteva garantire una crescita economica continua e un benessere sociale – una sorta di compromesso di classe tra capitale e lavoro, che avrebbe impedito ulteriori volatilità.

Questo modello economico è noto come “embedded liberalism” – una forma di capitalismo incorporato nella società, limitato da opzioni politiche e finalizzato al benessere sociale. Si trattava di garantire un salario familiare dignitoso in cambio di una forza lavoro docile e produttiva, fornendo alla classe media i mezzi per consumare beni essenziali di produzione industriale. Questi principi furono ampiamente applicati dopo la seconda guerra mondiale negli Stati Uniti e in Europa. I politici pensavano che applicando i principi keynesiani si potessero garantire stabilità economica e benessere sociale in tutto il mondo, e quindi prevenire un’altra guerra mondiale. Furono a tale scopo create le istituzioni di Bretton Woods (che in seguito sarebbero diventate la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e l’Organizzazione mondiale del commercio), al fine di risolvere i problemi di bilancia dei pagamenti e promuovere la ricostruzione e lo sviluppo di un’Europa lacerata dalla guerra.

Il liberalismo incorporato portò alti tassi di crescita negli anni ’50 e ’60 – soprattutto nell’Occidente industrializzato, ma anche in molte nazioni postcoloniali. All’inizio degli anni ’70, tuttavia, il liberalismo incorporato si trovò davanti ad una situazione di “stagflazione”, ossia una combinazione di alta inflazione e stagnazione economica. Negli Stati Uniti e in Europa i tassi di inflazione salirono da circa il 3% nel 1965 a circa il 12% dieci anni dopo. Gli economisti hanno dibattuto sulle ragioni della stagflazione durante questo periodo. Studiosi progressisti come Paul Krugman indicano due fattori. In primo luogo, l’alto costo della guerra del Vietnam lasciò gli Stati Uniti con un deficit di bilancia dei pagamenti – il primo del XX secolo – al punto che gli investitori internazionali, preoccupati, iniziarono a liberarsi dei loro dollari, il che aumentò i tassi di inflazione. Nixon aggravò l’inflazione quando, nel disperato tentativo di coprire gli esorbitanti costi della guerra, sganciò il dollaro dal gold standard nel 1971: il prezzo dell’oro salì alle stelle mentre il valore del dollaro crollava. In secondo luogo, la crisi petrolifera del 1973 fece salire i prezzi e rallentare la produzione e la crescita economica, portando a una stagnazione. Ma gli studiosi conservatori rifiutano queste ragioni. Preferiscono invece la spiegazione che vede la stagflazione come una conseguenza delle onerose tasse sui ricchi e dell’eccessiva regolamentazione economica, e sostengono che questa è l’inevitabile fine del liberalismo incorporato, giustificando così la demolizione dell’intero sistema.

All’epoca, quest’ultima argomentazione venne accolta con favore dai ricchi, che – secondo David Harvey [1] – stavano cercando un modo per ripristinare il loro potere di classe dopo il liberalismo incorporato. Negli Stati Uniti, la quota del reddito nazionale percepita dall’1% più ricco era scesa dal 16% all’8% durante i primi decenni del dopoguerra. Fintanto che la crescita economica rimaneva elevata, ciò non li danneggiò molto, perché ottenevano una fetta ancora molto grande di una torta che continuava a crescere rapidamente. Ma quando la crescita si fermò e l’inflazione esplose, negli anni ’70, la loro ricchezza iniziò a diminuire in un modo molto più evidente. Come reazione, cercarono non solo di invertire gli effetti della stagflazione sul loro reddito, ma anche di sfruttare la crisi come scusa per smantellare lo stesso liberalismo incorporato.

La soluzione si è presentata sotto la forma del “Volcker Shock”. Paul Volcker divenne presidente della Federal Reserve degli Stati Uniti nel 1979, nominato dal presidente Carter. Seguendo le raccomandazioni di economisti della Scuola di Chicago, come Milton Friedman, Volcker sosteneva che l’unico modo per fermare la crisi fosse calmare l’inflazione innalzando i tassi di interesse. L’idea era di limitare la disponibilità di denaro, incentivare il risparmio e quindi aumentare il valore della valuta. Quando Reagan subentrò, nel 1981, Volcker venne riconfermato per continuare ad aumentare i tassi di interesse fino al 20%. Ciò provocò una massiccia recessione, tassi di disoccupazione superiori al 10% e di conseguenza decimò il potere dei sindacati, che – nel sistema del liberalismo incorporato – era stato il contrappeso cruciale agli eccessi capitalisti che avevano portato alla Grande Crisi. Il Volcker Shock ebbe effetti devastanti sulla classe lavoratrice; ma fu efficiente per far scendere l’inflazione.

Se la politica monetaria del rigore (cioè, mirata alla bassa inflazione) fu la prima componente del neoliberismo a essere messa in atto nei primi anni ’80, la seconda fu la teoria economica dal lato dell’offerta. Reagan riteneva che dare più soldi a chi era già ricco fosse un modo per stimolare la crescita economica, partendo dall’ipotesi che li avrebbero investiti in maggiore capacità produttiva, creando così profitti che sarebbero gradualmente “gocciolati” verso il resto della società (che non aveva lavoro, come vedremo). A tal fine, diminuì l’aliquota d’imposta marginale superiore dal 70% al 28% e ridusse l’imposta più alta sui capitali al 20%, il livello più basso dalla Grande Depressione. Un effetto meno noto correlato a questi tagli è che Reagan ha anche aumentato le tasse sui salari della classe lavoratrice, spostandosi verso l’obiettivo repubblicano di una “flat tax” generalizzata. Un terzo componente del piano economico di Reagan consisteva nel deregolamentare il settore finanziario. Poiché Volcker rifiutava di sostenere questa politica, Reagan nominò al suo posto Alan Greenspan nel 1987. Greenspan – un monetarista fautore di tagli fiscali e della privatizzazione della sicurezza sociale – è stato riconfermato da una serie di presidenti sia repubblicani sia democratici fino al 2006. La deregolamentazione da lui avviata ha finito per scatenare la crisi finanziaria globale del 2008, durante la quale a milioni di persone sono state pignorate le case.[2]

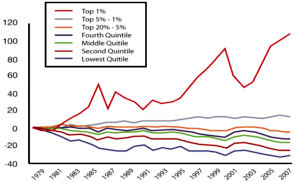

Nel complesso, queste politiche (che durante lo stesso periodo venivano simmetricamente applicate da Margaret Thatcher in Gran Bretagna, insieme alle privatizzazioni selvagge) hanno portato la disuguaglianza sociale negli Stati Uniti a livelli senza precedenti, come dimostrano i seguenti grafici. Il grafico 1 mostra come la produttività abbia continuato ad aumentare costantemente durante questo periodo mentre i salari sono crollati dopo il Volcker Shock del 1973, spostando effettivamente una percentuale crescente di plusvalore dai lavoratori al capitale. Illustrando ulteriormente questa tendenza, gli stipendi dei CEO sono aumentati in media del 400% durante gli anni ’90, mentre i salari dei lavoratori sono aumentati di meno del 5% e il salario minimo federale è diminuito di oltre il 9%[3]. Il grafico 2 mostra come la quota del reddito nazionale accaparrata dagli strati più alti della società sia aumentata a un ritmo allarmante: la quota che va all’1% superiore è più che raddoppiata dal 1980, dall’8% al 18% (lo stesso vale per la Gran Bretagna, con un balzo dal 6,5% al 13% durante questo periodo), ripristinando livelli che non si vedevano dall’epoca vittoriana. Secondo i dati del censimento, il 5% più ricco delle famiglie americane ha visto aumentare i propri redditi del 72,7% dal 1980, mentre contemporaneamente i redditi medi delle famiglie ristagnavano e per il 20% inferiore i redditi diminuivano del 7,4% [4].

Figura 1. L’attacco al lavoro: salari reali e produttività negli Stati Uniti, 1960-2000

Fonte: R. Pollin, Contours of Descent (New York, Verso, 2005).

Figura 2. Quota del reddito nazionale, 1979-2008

Fonte: Mother Jones Magazine, basata sui dati del censimento degli Stati Uniti

Altro che effetto cascata; come ha giustamente affermato l’economista di Cambridge Ha-Joon Chang, “rendere più ricchi i ricchi non rende più ricco il resto di tutti noi”. Né stimola la crescita economica, che è l’unica giustificazione per le politiche economiche dal lato dell’offerta. In realtà, è vero il contrario: dall’inizio del neoliberalismo, il tasso di crescita medio pro capite dei paesi industrializzati è sceso dal 3,2% al 2,1%.[5] Come mostrano questi numeri, il neoliberismo ha completamente fallito come strumento di sviluppo economico, ma ha funzionato brillantemente come espediente per ripristinare il potere della ricca élite.

Se la politica neoliberista è stata così distruttiva per la maggior parte della società, com’è possibile che i politici siano riusciti a farla passare? In parte ciò ha a che fare con la disfatta delle organizzazioni dei lavoratori dopo il Volcker Shock, la demonizzazione dei sindacati come “soffocanti” e “burocratici”, i tentativi della sinistra di prendere le distanze dal socialismo dopo il crollo dell’Unione Sovietica, e l’ascesa del “consumatore” come figura chiave della cittadinanza, particolarmente in America. Potremmo anche indicare la crescente influenza delle lobby corporative nel sistema politico statunitense e i conflitti di interesse recentemente venuti alla luce tra gli economisti accademici finanziati da Wall Street. Ma forse, cosa più importante, a livello ideologico il neoliberismo è stato commercializzato con successo atteaverso il tipico valore americano della “libertà individuale”[6]. Think-tank conservatori come la Mont Pelerin Society, la Heritage Foundation e la Business Roundtable hanno dedicato gli ultimi quarant’anni a spacciare l’idea che la libertà individuale possa essere realmente raggiunta solo attraverso la “libertà” del mercato. Per loro, qualsiasi forma di intervento statale può condurre al totalitarismo. Questa visione ha acquisito credito quando le due icone della teoria neoliberista – Frederich Von Hayek e Milton Friedman – hanno vinto il Premio Sveriges Riksbank negli anni ’70, un premio comunemente indicato come “il Premio Nobel per l’Economia”, nonostante sia in realtà assegnato da banchieri svedesi e non dalla Fondazione Nobel.

Il Neoliberismo sulla scena internazionale

Non solo i paesi occidentali come gli Stati Uniti e la Gran Bretagna hanno sperimentato il neoliberismo nelle proprie economie, ma lo hanno anche aggressivamente – e spesso violentemente – imposto al mondo post-coloniale, addirittura in modo ancora più estremo.

La storia del neoliberismo sulla scena internazionale inizia nel 1973. In risposta all’embargo petrolifero dell’OPEC di quell’anno, gli Stati Uniti minacciarono un’azione militare contro gli Stati arabi a meno che questi non accettassero di investire i loro petrodollari eccedenti attraverso le banche di investimento di Wall Street, cosa poi avvenuta. Le banche dovettero quindi capire cosa fare con tutto questo denaro e, dal momento che l’economia nazionale era stagnante, decisero di spenderlo all’estero sotto forma di prestiti ad alto interesse ai Paesi in via di sviluppo, che avevano bisogno di fondi per superare lo shock dell’aumento dei prezzi del petrolio, soprattutto in considerazione degli alti tassi di inflazione del tempo. Le banche pensarono che si trattasse di un investimento sicuro perché presumevano che i governi non potessero fallire.

Ma si sbagliavano. Poiché i prestiti erano effettuati in dollari statunitensi, erano per questo vincolati alle fluttuazioni dei tassi di interesse statunitensi. Quando nei primi anni ’80 il Volcker Shock esplose e i tassi di interesse salirono alle stelle, i Paesi in via di sviluppo più vulnerabili – a cominciare dal Messico – scivolarono sull’orlo del default, dando il via alla cosiddetta “crisi del debito del Terzo mondo“. Sembrava che la crisi del debito avrebbe distrutto le banche di Wall Street e quindi minato l’intero sistema finanziario internazionale. Per prevenire una simile crisi, gli Stati Uniti sono intervenuti per mettere il Messico e altri Paesi in condizione di rimborsare i loro prestiti. Lo hanno fatto riproponendo il FMI. In passato, il FMI aveva utilizzato i propri fondi per aiutare i paesi a risolvere i problemi della bilancia dei pagamenti, ma ora gli Stati Uniti avrebbero usato il FMI per assicurarsi che i paesi del Terzo mondo rimborsassero i loro prestiti alle banche di investimento private. Secondo David Harvey, durante questo stesso periodo – a partire dal 1982 – le istituzioni di Bretton Woods furono sistematicamente “epurate” dalle influenze keynesiane e divennero portavoce dell’ideologia neoliberista.

Il piano avrebbe dovuto funzionare così: il FMI offriva di differire i debiti dei Paesi in via di sviluppo a condizione che questi accettassero una serie di “programmi di riforme strutturali”. Le riforme strutturali promuovevano una radicale deregolamentazione del mercato, partendo dal presupposto che ciò dovesse automaticamente migliorare l’efficienza economica, aumentare la crescita economica e consentire quindi il rimborso del debito. Per far ciò venivano tagliati i sussidi governativi per aspetti come alimentazione, sanità e trasporti, privatizzato il settore pubblico, ridotte le norme sul lavoro, l’uso delle risorse e l’inquinamento ed abbassate le tariffe commerciali al fine di creare “opportunità di investimento” e aprire nuovi mercati di consumo. Inoltre si mirava a mantenere bassa l’inflazione in modo che il valore del debito del terzo mondo verso il FMI non diminuisse, anche se ciò riduceva la capacità dei governi di stimolare la crescita. Molte di queste politiche erano specificamente progettate per promuovere gli interessi delle multinazionali, alle quali era spesso data la libertà di acquistare beni pubblici, fare offerte per i contratti governativi e rimpatriare i profitti a proprio piacimento.

Questi stessi principi neoliberisti erano imposti ai paesi in via di sviluppo attraverso la Banca Mondiale, che concedeva prestiti per progetti di sviluppo vincolati da “condizionalità” economiche, tra le quali una liberalizzazione forzata del mercato (in particolare durante gli anni ’80). In altre parole, il FMI e la Banca mondiale sfruttarono il debito come strumento per manipolare le economie di Stati sovrani. Anche l’Organizzazione mondiale del commercio – insieme a vari accordi bilaterali di libero scambio, come il NAFTA – promuove il neoliberismo, concedendo ai paesi in via di sviluppo l’accesso ai mercati occidentali solo in cambio di riduzioni tariffarie, che hanno l’effetto di indebolire l’industria locale nei paesi poveri. Nessuna di queste istituzioni è democratica. Il potere di voto nel FMI e nella Banca Mondiale viene ripartito in base alla quota di proprietà finanziaria di ogni nazione, proprio come nelle corporazioni. Le decisioni importanti richiedono l’85% dei voti, e gli Stati Uniti, che detengono circa il 17% delle azioni di entrambe le società, esercitano di fatto il potere di veto. Nell’OMC, le dimensioni del mercato determinano il potere contrattuale, e quindi i Paesi ricchi riescono sempre a imporre la loro opinione. Se i Paesi poveri scelgono di disobbedire alle regole del commercio che danneggiano le loro economie, i Paesi ricchi possono reagire con pesanti sanzioni.

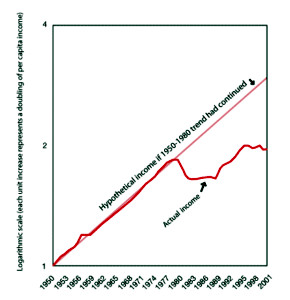

L’effetto finale di questa fase neoliberale della globalizzazione è stato una corsa al ribasso: poiché le multinazionali possono governare il mondo alla ricerca delle “migliori” condizioni di investimento, i Paesi in via di sviluppo devono competere tra loro per offrire il lavoro più economico e risorse, spesso al punto di concedere vacanze fiscali prolungate e ingressi gratuiti agli investitori stranieri. Tutto questo ha portato fantastici profitti alle multinazionali occidentali (e ora cinesi). Ma invece di aiutare i Paesi poveri, come inizialmente si prefiggevano, le politiche neoliberali di aggiustamento strutturale li hanno praticamente distrutti. Prima degli anni ’80, i Paesi in via di sviluppo avevano un tasso di crescita pro capite superiore al 3%. Ma durante l’era neoliberista i tassi di crescita si sono dimezzati, scendendo all’1,7%[7]. L’Africa sub-sahariana illustra bene questa tendenza al ribasso. Durante gli anni ’60 e ’70, il reddito pro capite è cresciuto ad un tasso modesto dell’1,6%. Ma quando la terapia neoliberale fu forzatamente applicata al continente, a partire dal Senegal nel 1979, il reddito pro capite cominciò a scendere ad un tasso dello 0,7% all’anno. Il PNL del paese africano medio si è ridotto di circa il 10% durante il periodo neoliberale dell’adeguamento strutturale [8]. Di conseguenza, il numero di africani che vivono nella povertà è più che raddoppiato dal 1980[9]. Il grafico 3 illustra come la stessa cosa sia accaduta in America Latina. L’ex-economista della Banca mondiale William Easterly ha dimostrato che più prestiti di aggiustamento strutturale vengono ricevuti da un Paese, più è probabile che la sua economia subisca un collasso[10].

Figura 3. Indice del reddito pro-capite in America Latina: effettivo e tendenziale 1950-2003

Fonte: W. Easterly, The White Man’s Burden (Londra, Penguin, 2006).

Quanto è successo non dovrebbe sorprendere. Qui è evidente un innegabile doppio standard: i politici occidentali hanno detto ai Paesi in via di sviluppo che devono liberalizzare le loro economie per crescere, ma questo è esattamente ciò che l’Occidente non ha fatto durante il proprio periodo di consolidamento economico. Come ha dimostrato l’economista di Cambridge Ha-Joon Chang, ognuno dei paesi ricchi di oggi ha sviluppato la propria economia attraverso misure protezionistiche. Di fatto, fino a poco tempo fa, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna erano i due paesi più aggressivamente protezionisti del mondo: costruivano il loro potere economico usando sussidi governativi, tariffe commerciali, brevetti ristretti – tutto ciò che oggi il copione neoliberista condanna. William Easterly nota che i paesi non occidentali che non hanno implementato principi di libero mercato in maniera indiscriminata sono riusciti a svilupparsi ragionevolmente bene, tra cui il Giappone, la Cina, l’India, la Turchia e le “Tigri” dell’Asia orientale.

Il punto chiave che se ne può dedurre è che il neoliberismo è l’utilizzo selettivo dei principi del libero mercato a favore di potenti attori economici. Ad esempio, i politici statunitensi celebrano il libero mercato se questo consente alle imprese di sfruttare manodopera a basso costo all’estero e indebolire i sindacati nazionali. Ma d’altra parte si rifiutano di ascoltare le richieste dell’OMC di abolire i loro massicci sussidi agricoli (che distorcono il vantaggio competitivo dei paesi del Terzo mondo), perché ciò andrebbe contro gli interessi di una potente lobby aziendale. I salvataggi bancari del 2008 forniscono un altro esempio di questo doppio standard. Un vero mercato libero avrebbe lasciato che fossero le banche a pagare per i propri errori. Il neoliberismo, tuttavia, spesso significa intervento statale per i mercati ricchi e libero mercato per i poveri. In effetti, molti dei problemi prodotti dal neoliberismo potrebbero essere mitigati da un’applicazione più equa dei principi di mercato. Nel caso del commercio agricolo, ad esempio, i Paesi poveri trarrebbero enormi benefici da una maggiore liberalizzazione del mercato. Un altro tipico esempio è il sistema tedesco. Basandosi su una teoria nota come ordoliberismo, la Germania usa l’intervento statale per prevenire i monopoli e incoraggiare la concorrenza tra le piccole e medie imprese.

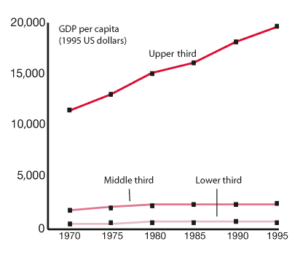

Come conseguenza della globalizzazione neoliberale, il divario di reddito tra il quinto delle persone del mondo che vivono nei Paesi più ricchi e il quinto nei più poveri si è ampliato in modo significativo, passando da 44:1 nel 1980 a 74:1 nel 1997 [11]. Il grafico 4 illustra questa tendenza, che l’analista Lant Pritchett ha giustamente descritto come “divergenza al massimo livello”. Oggi, come conseguenza di queste politiche, le 358 persone più ricche del mondo hanno la stessa ricchezza del 45% più povero della popolazione mondiale, ovvero 2,3 miliardi di persone. In modo ancora più scioccante, i primi 3 miliardari hanno la stessa ricchezza di tutti i Paesi meno sviluppati messi insieme, ovvero 600 milioni di persone[12]. Queste statistiche segnalano un massiccio trasferimento di ricchezza e risorse dai Paesi poveri ai Paesi ricchi e da individui poveri a individui ricchi. Oggi, l’1% più ricco della popolazione mondiale controlla il 40% della ricchezza mondiale, il 10% più ricco controlla l’85% della ricchezza mondiale e il 50% più povero controlla solo l’1% della ricchezza mondiale [13].

Figura 4. Divergenza dei redditi in paesi ricchi e poveri 1970-1995

Fonte: Rapporto sullo sviluppo mondiale della Banca Mondiale 1999/2000.

Se la politica neoliberale ha portato a tassi di crescita economica peggiori (e in molti casi stagnanti o in calo), allora il rapido accumulo di ricchezza da parte di persone ricche e Paesi ricchi non è avvenuto solo appropriandosi della poca crescita, ma più efficacemente rubando ai più poveri. Ad esempio, secondo un recente articolo dell’Economist, quasi tutti i guadagni derivanti dalla ripresa post-crisi negli Stati Uniti sono stati accumulati dall’1%. Mwntre uno studio di Global Financial Integrity dimostra come dal 1970 le multinazionali abbiano letteralmente rubato fino a 1,17 miliardi di dollari solo dall’Africa sui prezzi di trasferimento e altre forme di evasione fiscale.

Un altro mondo è possibile

La lezione principale che si può trarre da questa storia è che il modello neoliberista è stato creato – intenzionalmente – da specifiche persone. E poiché è stato creato dalle persone, può essere annullato dalle persone. Non è una forza della natura, e non è inevitabile; un altro mondo è infatti possibile.

Ma come ci si arriva? Negli Stati Uniti, un primo passo cruciale sarebbe quello di emendare la Costituzione in modo da precludere la possibilità di dare personalità giuridica alle imprese. In seguito alla recente sentenza Citizens United vs. FEC, che consente alle imprese di spendere somme di denaro illimitate per la pubblicità a fini politici come un esercizio della “libertà di parola”, numerose campagne hanno fatto progressi verso questo obiettivo. Un secondo passo sarebbe quello di rafforzare il potere dei lavoratori come contropartita contro l’eccesso di potere del capitale. Ciò potrebbe essere fatto mantenendo il salario minimo federale ancorato all’inflazione, approvando l’Employee Free Choice Act con una disposizione “card check” che consentirebbe ai lavoratori di formare sindacati senza timore di intimidazioni da parte dei datori di lavoro e modificando il Taft-Hartley Act per autorizzare sportelli sindacali e sportelli di agenzie. Un terzo passo sarebbe quello di ri-regolamentare il settore finanziario, ripristinando il Glass-Steagall Act, che – fino alla sua abrogazione nel 1999 – moderava la speculazione finanziaria e separava le banche commerciali da quelle di investimenti.

La resistenza popolare contro il neoliberismo si è sviluppata dopo la crisi finanziaria del 2008. Non solo la crisi ha rivelato i difetti di una deregolamentazione estrema, ma i politici conservatori hanno cercato di sfruttare la recessione per giustificare misure di austerità senza precedenti con la scusa della “riduzione del deficit”, come disastrosi tagli all’assistenza sanitaria, all’istruzione, ai programmi di case a prezzi accessibili, ai buoni alimentari e altri programmi sociali (mentre miliardi di dollari dei contribuenti vengono elargiti alle banche private).

In altre parole, i politici sperano di aggiustare la crisi del capitalismo neoliberista prescrivendo ancora più neoliberalismo. Questo è vero non solo negli Stati Uniti ma anche in Europa. Non sorprende che questa sfacciata presa di potere abbia favorito l’ascesa di nuovi movimenti sociali come Occupy Wall Street, gli “indignati” in Spagna e in Grecia, e in Gran Bretagna la più grande ondata di proteste studentesche e scioperi da oltre cinquant’anni.

Sul piano internazionale, la soluzione più comune alle crisi umanitarie è stata “l’aiuto allo sviluppo”, che – dopo circa quarant’anni – non ha avuto un impatto significativo. Ciò non sorprende, vista la contraddizione che sta alla base del modello di sviluppo, che distribuisce gli aiuti nello stesso momento in cui impone adeguamenti strutturali economici. Come ha sottolineato l’economista Robert Pollin, anche se l’Occidente avesse rispettato le raccomandazioni del Millennium Development Project delle Nazioni Unite e aumentato gli aiuti ai Paesi in via di sviluppo a 105 miliardi di dollari l’anno (un invito quanto meno improbabile), questa somma sarebbe ancora troppo poco rispetto a quanto i Paesi in via di sviluppo hanno perso a seguito dell’adeguamento strutturale a partire dagli anni ’80, che ammonta a circa 480 miliardi di dollari all’anno in termini di PIL potenziale. Di nuovo, l’irrazionalità della cooperazione economica è che di solito viene usato come un modo per contrabbandare le stesse identiche politiche economiche che hanno creato il problema. Tale è l’egemonia dell’ideologia neoliberale nell’economia di oggi.

Le soluzioni che affrontano i problemi reali in gioco potrebbero includere quanto segue: in primo luogo, democratizzare la Banca mondiale, il Fondo monetario internazionale e l’OMC per garantire che i Paesi in via di sviluppo abbiano la capacità di difendere i loro interessi economici. Joseph Stiglitz, che è stato licenziato dal suo incarico di capo economista della Banca Mondiale per la sua critica a queste istituzioni, ha dedicato la sua carriera allo sviluppo di proposte in questo senso. In secondo luogo, azzerare tutti i debiti del Terzo mondo – il grido di protesta del movimento di alter-globalizzazione – in modo da ridurre la leva che i Paesi ricchi hanno sulle economie dei paesi poveri. In terzo luogo, eliminare le condizioni generali di aggiustamento strutturale associate agli aiuti esteri e ai prestiti per lo sviluppo, riconoscendo che ogni Paese ha esigenze uniche. In quarto luogo, istituire un salario minimo internazionale ancorato ai costi locali della vita come modo di mettere un limite alla “caduta verso il basso”. In quinto luogo, consentire ai Paesi poveri di ripristinare i livelli di crescita di cui godevano prima del periodo neoliberista utilizzando misure strategiche quali dazi all’importazione, sussidi, disavanzi fiscali marginali, bassi tassi di interesse, restrizioni sui prezzi di trasferimento e investimenti statali nelle industrie nascenti.

Infine, forse la cosa più importante, dobbiamo rivendicare l’idea di libertà. Dobbiamo respingere la versione neoliberista della libertà come deregolamentazione del mercato, che è in realtà solo una licenza per i ricchi di accumulare e sfruttare, e arbitrio per pochi di guadagnare a spese di molti. Dobbiamo affermare che una regolamentazione ponderata può di fatto promuovere la libertà, se per libertà intendiamo la libertà dalla povertà e dal bisogno, la libertà di avere la dignità umana di base offerta da una buona istruzione, una casa e assistenza sanitaria e la libertà di guadagnarsi un salario dignitoso dopo una dura giornata di lavoro. Invece di accettare che la libertà significhi scardinare l’economia dai vincoli della società democratica, dobbiamo affermare che la vera libertà comporta il controllo dell’economia per aiutarci a realizzare obiettivi sociali specifici, democraticamente raggiunti e ratificati collettivamente.

Comments

L'autore, partendo da un'ottica keynesiana, attribuisce la crisi al neoliberismo e non al capitalismo. Vede keynesianamente la crisi come crisi da domanda, sulla scia della sismondiana crisi da sottoconsumo. Vede le misure strutturali adottate solo come una creazione della rivincita di classe dei ricchi. Elemento che indubbiamente c'è, ma

non coglie la reazione neoliberista come manifestazione oggettiva della crisi da caduta del saggio di profitto, del quale la sovrapproduzione (o, più precisamente, nel caso di Keynes, l'asserito sottoconsumo) è solo il fenomeno esteriore.

Sicuramente le politiche keynesiane sono preferibili e auspicabili, ma esse sono probabilmente le politiche della fase espansiva e della ripresa del saggio di profitto. Nelle crisi capitalistiche la ripresa avviene dopo la distruzione di forze produttive. Nel caso del "trentennio glorioso", dopo la distruzione della seconda guerra mondiale. Più che la causa, sono state l'effetto della ripresa e hanno concorso alla sua espansione.

In sostanza, essendo le politiche keynesiane e le politiche liberiste varianti di fase del capitalismo dipendenti dal suo ciclo, non dipendenti dalle semplici volontà della classe capitalista o dalla forza delle classi lavoratrici (pur essendo presente questo elemento. Ma la stessa "volontà" e coscienza dipendono dalle condizioni oggettive), bisogna verificare se esistono le condizioni per la loro applicazione.

Rivendicare politiche economiche keynesiane, pubbliche e redistributive, è tatticamente giusto, ma lavorare per soluzioni socialiste è vero e necessario.