Chi assiste chi? Il meridione paga le pensioni del nord Italia

di Vincenzo Alfano*, Lorenzo Cicatiello**, Pietro Maffettone***

Pensioni 2020: La "questione meridionale" ed il tema del "dualismo e delle due velocità del nostro Paese"

La cosiddetta questione meridionale, ed il tema del dualismo e delle due velocità del nostro Paese, hanno storia molto antica: basti pensare che a leggere Nitti, politico e studioso del tema di classe 1868, pare di trovarsi di fronte un moderno editoriale su di un giornale italiano.

La cosiddetta questione meridionale, ed il tema del dualismo e delle due velocità del nostro Paese, hanno storia molto antica: basti pensare che a leggere Nitti, politico e studioso del tema di classe 1868, pare di trovarsi di fronte un moderno editoriale su di un giornale italiano.

Si ripete una retorica che vede nei, pur ampi, divari di capacità fiscale nel nostro paese, due diversi ed opposti poli. Questi sarebbero un Meridione stantio, che beneficia di una redistribuzione a cui contribuiscono in maniera netta le viceversa avanzate e prospere regioni del Nord, talvolta raffigurate come stanche di far la carità ad un Mezzogiorno borbonico, cronicamente arretrato, spendaccione ed incapace di auto-sostentarsi. I livelli di spesa primaria per i cittadini italiani sarebbero dunque garantiti come (all’incirca) omogenei solo grazie a questo trasferimento fiscale lungo la direttrice Nord-Sud, una vera e propria autostrada di trasferimenti di risorse pubbliche. L’efficacia di questo tipo di narrativa è sotto gli occhi di tutti. Senza voler addentrarci troppo a fondo in argomentazioni politologiche di carattere tecnico sul populismo e la retorica secessionista, non sembra peregrino pensare che l’ascesa della Lega di Bossi (e poi di Maroni, ed in parte anche l’ultima di Salvini) e del tema del federalismo fiscale (declinato in vari modi nel corso degli ultimi trent’anni), abbiano come comune punto di appoggio intellettuale una tale visione.

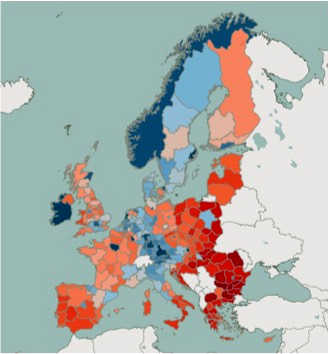

Figura 1-Ricchezza delle regioni Europee – Eurostat

Ora, che l’Italia vanti le regioni tra le venti più ricche dell’Unione Europea, come la Lombardia ed il Veneto, e tra le trenta più povere, come Sicilia e Calabria, è un dato di fatto che i report dell’Eurostat ci ricordano ogni anno. Tuttavia inferire da questo che il Sud sia una zavorra per il Nord, che correrebbe a briglie sciolte se non dovesse farsi carico degli, di volta in volta a seconda della provenienza della narrativa, sfortunati o sfaticati concittadini meridionali, è altra cosa.Tralasciando il fatto che in oltre centocinquant’anni di storia unitaria questa supposta redistribuzione di risorse non è riuscita ad annullare, e nemmeno a ridurre stabilmente, questo gap (che recenti dati confermano essere incrementato a seguito della crisi economica), emergono segnali preoccupanti, che probabilmente sono collegabili alla narrazione di tale storia. Difatti, al di là dei partiti politici che, come abbiamo appena accennato, hanno investito e prosperato su questo cleavage nell’elettorato, è notizia più recente la richiesta di una cosiddetta autonomia rafforzata di alcune delle regioni più ricche, che in buona sostanza chiedono di poter gestire il proprio avanzo fiscale investendolo nei propri confini, piuttosto che redistribuendolo su base nazionale. Si tratta della cosiddetta autonomia differenziata, mirabilmente riassunta nel concetto di secessione dei ricchi (Viesti 2019). Questa narrazione è forse anche alimentata da un mal ideato (e forse peggio attuato) federalismo regionale, che vede nelle regioni attori con capacità decisionale di spesa, ma che beneficiano di trasferimenti dal centro per finanziare questa spesa (Diamanti 2011; Righettini 2011). Non vi è dubbio che una tale discrepanza fra capacità di spendere ed accountability sia foriera di un chiaro problema di moral hazard. E che tale problema, quando evidenziato da casi di mal costume proposti e raccontati dai media a larga diffusione, contribuisca a rafforzare una visione dicotomica a tratti manichea: il Nord come serio, produttivo e fonte delle risorse pubbliche, ed il Sud come luogo dove tali risorse vengono soltanto spese, e spesso in modo errato.

Un tema centrale di questo punto, è sottolineare come tale narrativa poggi su basi empiriche tutt’altro che solide. Ciò nonostante vorremmo cominciare la nostra disamina argomentativa passando per quello che potremmo definire un ragionamento ipotetico: cosa potremmo concludere dal fatto che il Nord sovvenziona il Sud e che quest’ultimo spende male tali risorse? La risposta, a nostro avviso, è che anche se ciò fosse vero non si potrebbe che rispondere alla domanda appena posta nel seguente modo: “non molto”. Per comprendere una tale affermazione bisogna, prima di guardare i numeri, pensare ai concetti. Vi è, a nostro avviso, un problema filosofico di non poco conto che inficia questo tipo di visione (quella dove si vuole ‘punire’ il Meridione ‘sprecone’) a priori. Il nodo centrale di tale problema concettuale riposa sulla dubbia validità dell’idea di responsabilità collettiva (Miller, 2007; May e Hoffman, 1991) e su di una concezione assai improbabile di quella che potremmo definire come ‘distribuzione effettiva delle responsabilità individuali’.

Se, infatti, sono le ‘regioni’ Meridionali che spendono male, sarebbero però i ‘cittadini’ del Sud, intesi come singoli individui distinti, a pagare le conseguenze della riduzione di trasferimenti da parte del governo centrale. Questo punto ci sembra innegabile, ma la sua validità pone un interrogativo ulteriore: è equo che un cittadino paghi per il comportamento della regione in cui risiede? Le regioni sono enti di natura amministrativa, e, al netto delle elezioni di un consiglio regionale a scadenze regolari, l’idea che il cittadino medio sia in controllo delle decisioni di spesa di tali enti ci sembra un volo pindarico assai fantasioso (si veda List e Pettit, 2011).[1] Attribuire una responsabilità collettiva agli abitanti di una regione per come questa si comporta non ci sembra compatibile con il buon senso, soprattutto in un periodo in cui la distanza fra cittadini e istituzioni viene continuamente lamentata e spesso additata come fonte ultima dei crescenti populismi.

Vi è però, come accennavamo sopra, un motivo ulteriore per rigettare l’idea che sia equo (o, tantomeno, giusto) penalizzare il cittadino Meridionale. Anche accettando che abbia senso l’idea stessa di responsabilità collettiva, quest’ultima, per sua stessa natura, non è in grado di distinguere fra i comportamenti adottati dai diversi elementi di un gruppo al quale la si desidera attribuire. Detto in altri termini, vi saranno sicuramente cittadini del Sud che adottano comportamenti riprovevoli rispetto all’uso delle risorse pubbliche, ma una decurtazione dei trasferimenti alle regioni finirebbe per punire tutti nel medesimo modo (si veda Raikka, 1997). Con la beffa aggiuntiva che proprio coloro che nel tempo hanno fatto gli sforzi maggiori per cercare di comportarsi responsabilmente verrebbero ‘puniti’ per aver fatto la cosa giusta. Ovvero essersi ‘privati’ delle opportunità di compiere azioni che, dal punto di vista individuale, gli avrebbero consentito risultati materialmente migliori (come evadere le tasse), e in ragione di comportamenti non da loro adottati, venire ricompensati con una decurtazione di beni e servizi a loro disposizione. Il dialetto Napoletano suggerisce una laconica espressione per descrivere tali cittadini perbene. Noi ovviamente non la citeremo, lasciando al lettore il compito di indovinarla ed esplicitarla, ma ci limitiamo ad osservare che uno stato liberal democratico moderno non dovrebbe prendere la succitata espressione come fonte di ispirazione per i suoi comportamenti nei confronti di ampie fette della popolazione.

Se il ragionamento concettuale appena svolto offre un qualche conforto alla nostra tesi di fondo, essa viene pienamente sostanziata con l’ausilio di un’attenta analisi degli aspetti quantitativi del fenomeno oggetto di indagine. Da anni alcuni studiosi contestano le affermazioni che vedono i trasferimenti fiscali da Nord a Sud come un fiume in piena che zavorra la parte produttiva del paese (tra i tanti, Giannola et al. 2011; Giannola e Petraglia 2016; Viesti 2013 e 2017; SVIMEZ 2018). Essi propongono una ricostruzione assai diversa. Ai trasferimenti netti fiscali infatti, si contrapporrebbero (secondo alcuni sino a spiazzarli) trasferimenti economici, quali innanzitutto una domanda di beni e servizi (tra i 20 ed i 50 miliardi, stando a SVIMEZ 2018), ma anche di capitale umano (Nifo et al. 2018) e delle tecnologie necessarie a crearlo (Viesti 2018).

Senza addentrarsi in un’analisi troppo densa di queste ricostruzioni, ci preme osservare che esse sembrano avere un importante punto in comune. La questione centrale, oltre a quella dei numeri, è il modo in cui si debba stabilire chi davvero trasferisce risorse a chi. Il punto è essai semplice da comprendere se ci si sofferma un attimo a pensare. Qualsiasi persona che abbia mai avuto l’onere di svolgere un esercizio di contabilità complesso sa che spesso cosa collocare, dove e perché non è purtroppo il frutto di una scienza esatta quanto vorremmo, quanto piuttosto il risultato di ragionamenti volti a soddisfare specifiche esigenze, e/o di regole imposte dalla legge (per un classico su tale argomento si veda Thomas, 1969).[2] Lo stesso vale, mutatis mutandis, quando si considerino i trasferimenti fra varie parti di uno stesso paese. Per comprendere il problema nel modo più semplice possibile, pensiamo ad un paese dove tutte le università si trovino nella regione A, mentre tutti i giovani laureati provenienti dalla regione A siano impiegati da un’altra regione, che chiameremo B. In un tale paese, se supponiamo che l’università venga finanziata in parte dalla fiscalità di entrambe le regioni, si potrebbe pensare che B (dove non ci sono università) sovvenzioni pesantemente A (dove sono tutte le università). Ma, come dicevamo, un attimo di riflessione suggerisce che, in questo caso, la questione è più complessa. Se l’economia della regione B, mettiamo caso, è assai florida, ciò non può non essere dovuto anche al trasferimento di capitale umano dalla regione A. Chi sovvenzioni chi, in un tale contesto, non è facile da stabilire a priori.

Collocandosi in una prospettiva analitico-teorica simile, in questo lavoro si sosterrà l’esistenza di un’ulteriore molto importante forma di contribuzione economica lungo la direttiva Sud-Nord: quella pensionistica. E’ difficile definire univocamente lo scopo delle politiche di welfare: per Barr tutto il welfare sottende ad una logica assicurativa e di ottimizzazione del rischio in una logica di mercato (Barr 2012); per altri il welfare chauvinism si basa sulla solidarietà (Cohen and Sabel, 2017; Kymlicka 2015); mentre infine altri autori hanno stressato diverse logiche di percezione delle politiche di welfare (Ferragina et al. 2015). Tuttavia, possiamo essere d’accordo sul fatto che le politiche di welfare debbano sottendere al più ad una logica redistributiva a favore dei ceti meno abbienti, di certo non a logiche regressive in favore dei più ricchi.

Eppure, questo è esattamente ciò che succede in Italia in ambito pensionistico. L’ultima riforma strutturale del sistema pensionistico (la cosiddetta riforma Fornero, di fatto non superata dalla cosiddetta quota 100 che, perlomeno ad oggi, non è una riforma strutturale ma è un intervento previsto per questo solo anno) ha esacerbato una redistribuzione regressiva in ambito pensionistico già esistente almeno dal 2012.

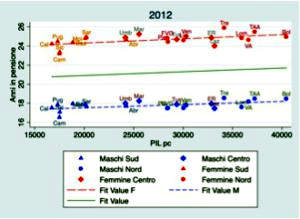

Grafico 1 – Anni in pensione e PIL pro capite – 2012

Infatti, sappiamo che l’età pensionabile è unica per il territorio italiano, mentre l’aspettativa di vita è decisamente variabile. Le ultime stime (ISTAT 2018) suggeriscono che i divari su base regionale in termini di aspettativa di vita possono arrivare ad oltre 8 anni comparando i due generi (la differenza in speranza di vita tra un uomo campano ed una donna trentina) e comunque oltre 3 a parità di genere (uomini campani e trentini). Il grafico 1 illustra la relazione esistente tra PIL pro/capite e aspettativa media di vita dopo il pensionamento nel 2012. Ogni singolo punto rappresenta una regione italiana; queste si dispongono secondo un andamento crescente, come evidenziato dalla pendenza della retta dei minimi quadrati. Come è agevole notare, le regioni del Mezzogiorno hanno un reddito pro/capite ed un’aspettativa di vita inferiori rispetto alle regioni del nord. Questo significa che, a parità di sesso, in media nelle regioni del nord si gode della pensione più a lungo rispetto alle regioni del sud. Difatti, il numero medio di anni passato in pensione (ovvero l’aspettativa di vita meno l’età pensionabile media) è pari a 21.10 per il nord, contro i 20.98 del centro ed i 20.54 del sud.

I dati sono riferiti alle età pensionabili dei lavoratori dipendenti, ma una dinamica identica si osserva per gli autonomi, che non sono inclusi solo per ragioni di spazio e di chiarezza espositiva[3].

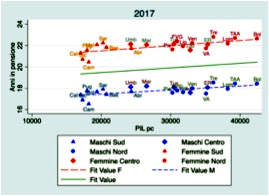

Grafico 2 – Anni in pensione e PIL pro capite- 2017

Questi divari restano tali anche se si esamina la reale età pensionabile. Infatti in Italia, visto il susseguirsi di riforme pensionistiche negli ultimi vent’anni, c’è una gran differenza tra l’età pensionabile fissata per legge e l’età media in cui, effettivamente, le persone vanno in pensione (dato che queste usufruiscono di sistemi pensionistici non più esistenti ma in cui hanno maturato dei benefici). Questi dati sono stati forniti dall’INPS anche divisi per macroarea del Paese nel solo 2011, e sono riportati in tabella 1. Non siamo a conoscenza della disponibilità di ulteriori dati successivi: tuttavia dovendo l’età pensionabile media tendere a quella stabilita per legge, per il naturale esaurimento di pensionati che usufruiscono di regimi diversi da quello odierno, si può affermare che questa dinamica regressiva valga così come evidenziata anche considerando l’età pensionabile media e non quella stabilita dalla legge.In aggiunta, considerato che il calcolo dell’età pensionabile è stato per decreto vincolato all’aspettativa di vita media, pare che questa dinamica per cui i contributi versati durante il periodo lavorativo non sono restituiti in maniera eguale (risultando più elevati nel nord ed inferiori nel sud) non possa ristabilirsi, a patto di inaspettate importanti modifiche nell’aspettativa di vita regionale. In altre parole, ciò significa che la redistribuzione regressiva che si osserva, cioè un trasferimento dalle regioni più povere alle regioni più ricche, continuerà a esistere. La magnitudine di questa redistribuzione regressiva, misurata dalla pendenza della retta che minimizza la somma delle distanze tra i punti, è notevolmente cresciuta nel 2017, come è evidente dal raffronto con il grafico 2. Dunque, sebbene questo effetto distorsivo a favore delle regioni più ricche esista almeno dal 2012, negli ultimi anni le regioni in cui il PIL pro capite è più alto, a destra nel grafico, godendo anche di una aspettativa di vita più alta sono state beneficiarie nette del sistema pensionistico, rispetto ai cittadini delle regioni più povere. Questa tendenza è naturale conseguenza dell’innalzamento dell’età pensionabile, che ha reso il vantaggio della speranza di vita delle regioni più ricche più importante in termini relativi. In altre parole, due anni di speranza di vita in più rappresentano il 10% in più degli anni passati in pensione se questi sono venti, ma diventano il 20% se questi sono dieci. E legare per decreto l’età pensionabile alla speranza di vita stimata da ISTAT su base nazionale, non potrà che peggiorare questa tendenza, se il divario in termini di speranza di vita non cambierà. Ci si lasci sottolineare come questo non sia solo un vantaggio in termini di durata del meritato pensionamento, ma anche banalmente in termini immediatamente economici, visto che vivere di più significa beneficiare di una quota maggiore del proprio montante pensionistico (l’insieme dei contributi versati, rivalutati), e viceversa.

Possiamo dunque in conclusione collegarci con la domanda posta all’inizio di questo lavoro, nel titolo. Il meridione paga le pensioni del produttivo nord? Inevitabilmente sì: difatti è questo ciò che succede in un sistema pensionistico pubblico che non discrimina per aspettativa di vita ma riconosce su di un territorio nazionale affetto da notevole eterogeneità nella speranza di vita le stesse regole a tutti. Con il risultato che gli sfaticati meridionali versano nelle casse dell’INPS più di quanto prendono, a favore dei diligenti cittadini lavoratori del nord che invece ne hanno un beneficio netto.

Comments

sull’idea-forza, oggi più che mai attuale, della pianificazione centrale dell’economia nazionale, che solo un ordinamento socialista può realizzare, e adottare una tattica con la quale far esplodere le contraddizioni e rendere palese la lotta di classe che si svolge nel blocco dominante.

Inoltre vorrei sapere quanto degli investimenti

nel Sud dell'Italia sia in realtà andato a vantaggio

di imprese e capitali provenienti dal Nord dell'Italia.

La riforma del titolo V

ha causato un colpo al debito pubblico enorme e l'irresponsabilità e incompetenza del ceto politico regionale sarebbero sotto gli occhi di tutti se avessimo una stampa libera.

Invece la pessima

cultura antinazionale che vive nel cuore profondo

di molta parte della sinistra italiana impedisce

alla sinistra di inchiodare la Lega alle

sue contraddizioni; di fatto è un grosso aiuto ala retorica salviniana.

Ma ci rendiamo conto che

l'elettorato che crede di più

al federalismo è quello dei piddini dell'Emilia e del

Nord Est? Ingine faccio fatica a non vedere

zampine

straniere dietro questa distruzione

dello Stato degli italiani...