Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1857

La grande bufala del MES sanitario senza condizioni

di Guido Ortona

C’è ancora chi sostiene che i fondi MES per combattere il Covid non sarebbero sottoposti a nessuna condizionalità. Eppure queste ultime sono esplicitamente scritte nei documenti ufficiali (che a quanto pare molti si sono dimenticati di leggere)

1. Premessa

1. Premessa

Ogni tanto si riapre il dibattito sul possibile ricorso al Meccanismo Europeo di Stabilità per finanziare le spese anti-covid. Chi è a favore di ciò avanza due argomenti: il primo è che i fondi sono disponibili subito; il secondo che ricorrere ad essi non comporta condizioni. Il primo argomento ha qualche fondamento, come vedremo, ma non molti; il secondo è completamente sbagliato, e vedremo perché. Per affrontare seriamente l’argomento dovremo fare un viaggio piuttosto noioso attraverso alcuni documenti ufficiali del MES e dell’Unione Europea. Purtroppo ciò è inevitabile: per citare Einstein, bisogna essere più semplici possibile, ma non più di così. È utile ricordare che il MES è un’entità a sé stante nell’ambito europeo, con un suo board di governatori, un suo consiglio d’amministrazione e un suo statuto; quindi “fare ricorso al MES” NON significa “chiedere all’Europa un prestito straordinario che si chiama MES”, bensì “chiedere un prestito al MES che verrà concesso secondo le regole fissate dal suo statuto, salvo eventuali deroghe”. Anticipiamo che l’unica deroga adottata è che si dà per assodato che tutti gli Stati membri hanno i conti abbastanza in ordine per potere rivolgersi al MES, senza l’istruttoria preliminare normalmente richiesta.

2. Il testo ufficiale

Il testo cui faremo riferimento è un documento ufficiale del board del MES dell’8 maggio 2020, il term sheet, cioè la specificazione delle clausole che regolano il prestito per affrontare il Covid. È in inglese, non ho trovato (e forse non esiste) la versione in italiano. La traduzione è mia. Per evitare accuse di cattiva traduzione riporterò fra parentesi il testo inglese.

- Details

- Hits: 1648

Per un ampliamento della concezione materialistica della storia

di Vox Populi

1. Una questione storica

1. Una questione storica

La “tradizione” marxista, per via delle sue origini, si è sempre concentrata sulla questione della produzione e dell’organizzazione: infatti, il suo luogo privilegiato di analisi della realtà (il luogo di produzione), le relazioni a cui presta attenzione (il modo di produzione), i suoi intenti politici e sociali (rivoluzione sociale) oltre che la priorità data a determinati fattori (quelli materiali e strutturali su quelli immateriali e sovrastrutturali) ne hanno influenzato fortemente il corso della teoria e della pratica.

Nel corso di circa un secolo e mezzo di diffusione del marxismo abbiamo avuto modo di assistere a varissime interpretazioni, elaborazioni, che spesso hanno ribadito la determinazione della struttura sulla sovrastruttura, altri invece hanno tentato di uscire da questo “riduzionismo” e “iper-materialismo”, talvolta proponendo delle interpretazioni astratte e volontaristiche. Trovo che il problema fondamentale non sia nella correttezza o scorrettezza delle tesi di Marx ed Engels: io sono della ferma opinione che la loro elaborazione teorica a riguardo sia corretta, date le mille e una volte che ha aiutato a vederci giusto nel corso degli eventi, talvolta per capire le cause reali di movimenti ideali, altre volte per riuscire a fare una piccola previsione per quanto concerne il futuro, per orientare le aspettative del movimento rivoluzionario.

Il problema che dobbiamo affrontare, però, è quello della completezza di tale “frammento” teorico, perché il pensiero che si è poi fondato sul loro non è errato nelle sue tesi di fondo ma tende a far valere tale determinazione in modo immediato sulla realtà ideale e complessiva, mentre nella realtà il rapporto è necessariamente mediato.

- Details

- Hits: 1497

Coronavirus: una mutazione antropologica

di Jean-Claude Paye e Tülay Umay

Conosciamo bene il concetto di stato di emergenza. Fa parte della nostra vita da una ventina d'anni, sia che lo stato d'emergenza sia stato dichiarato, come in Francia, sia che sia semplicemente il risultato di una costante trasformazione del diritto penale che distrugge, in nome della "lotta al terrorismo", l'essenziale delle libertà collettive e individuali. Questo processo, il cui scopo è la soppressione dello Stato di diritto, è stato definito "stato di emergenza permanente".

Conosciamo bene il concetto di stato di emergenza. Fa parte della nostra vita da una ventina d'anni, sia che lo stato d'emergenza sia stato dichiarato, come in Francia, sia che sia semplicemente il risultato di una costante trasformazione del diritto penale che distrugge, in nome della "lotta al terrorismo", l'essenziale delle libertà collettive e individuali. Questo processo, il cui scopo è la soppressione dello Stato di diritto, è stato definito "stato di emergenza permanente".

A questa trasformazione, a livello giuridico, si è ora aggiunta la nozione di "stato di emergenza sanitaria". Qui, in uno stato di emergenza sanitaria, la legge non è sospesa o addirittura abolita, non ha più motivo di esserlo. Il potere non è più diretto ai cittadini, ma solo ai malati o ai potenziali portatori di virus.

Quando il diritto è sospeso in stato di emergenza o soppresso in una dittatura, il suo posto rimane, anche se non è occupato. Nello "stato di emergenza sanitaria", è proprio il suo posto che scompare. Il diritto non è più semplicemente sospeso o soppresso, ma espulso. Chiuso, è semplicemente posto al di fuori del discorso, come se non fosse mai esistito.

Rinunciare alle nostre libertà...

La "lotta al terrorismo" ha permesso di sopprimere la maggior parte delle libertà pubbliche e private, attaccando atti concreti, ma soprattutto intenzioni attribuite alla persona perseguita, se queste sono "destinate a fare pressione su un governo o un'organizzazione internazionale". La lotta al terrorismo segna la fine della politica (1).

Negli Stati Uniti e in Gran Bretagna, la nozione di guerra è stata introdotta nel diritto penale attraverso la lotta al terrorismo e permette al potere esecutivo di designare, come nemici, i propri cittadini e gli avversari politici.

- Details

- Hits: 2106

Sul concetto di “nazionale-popolare” nelle attuali forme della cultura di massa

di Alessandro Barile

«Sommamente ridicola la fiducia riposta in noi [poeti] dal volgo, temeraria e indifendibile l’impresa di educare il popolo e la gioventù per mezzo dell’arte. Come potrebbe infatti fungere da educatore colui che irrimediabilmente e per sua propria natura è spinto verso l’abisso? È vero che vorremmo rinnegarlo, che vorremmo acquistare dignità; ma ovunque dirigiamo i nostri passi, l’abisso ci attrae. Così avviene che noi rinunciamo alla conoscenza che disgrega: poiché, mio Fedro, la conoscenza non possiede dignità né rigore; è consapevole, comprensiva, indulgente, priva di tenuta e di forma; ha simpatia per l’abisso, è l’abisso medesimo»

«Sommamente ridicola la fiducia riposta in noi [poeti] dal volgo, temeraria e indifendibile l’impresa di educare il popolo e la gioventù per mezzo dell’arte. Come potrebbe infatti fungere da educatore colui che irrimediabilmente e per sua propria natura è spinto verso l’abisso? È vero che vorremmo rinnegarlo, che vorremmo acquistare dignità; ma ovunque dirigiamo i nostri passi, l’abisso ci attrae. Così avviene che noi rinunciamo alla conoscenza che disgrega: poiché, mio Fedro, la conoscenza non possiede dignità né rigore; è consapevole, comprensiva, indulgente, priva di tenuta e di forma; ha simpatia per l’abisso, è l’abisso medesimo»

Thomas Mann, La morte a Venezia

Arte e politica non sono mai andate d’accordo, ma i consumi (e i costumi) culturali dei tempi che corrono invitano ad aggiornare una riflessione necessaria anche se non sentita come tale. Ci invita e anzi ci costringe un duplice movimento che stritola – di fatto è così – ogni discorso critico: da un lato, cent’anni dopo la riproducibilità benjaminiana, ci troviamo immersi in un bombardamento culturale continuo e inarrestabile, che ci invita, tramite i suoi supporti, i suoi dispositivi, la sua velocità e disintermediazione, a consumare costantemente e irriflessivamente “cultura”, sia essa visuale (cinema e serie tv, web series e televisione), che musicale (dai talent a Spotify) che “museale” (la mostra d’arte come “evento”, e come evento “furbo”, subito apprezzato dal grande pubblico in quanto scorciatoia educativa); dall’altro, il consumo così recepito viene sempre meno pensato, sottomesso a critica e valutato nelle sue potenzialità (che pure potrebbero esserci) e nei suoi problemi (evidenti e, proprio perché tali, subito accantonati).

- Details

- Hits: 1489

Pillole di saggezza sovversiva. Con qualche inciampo, inevitabile

di Dino Erba

Michele Fabiani: La negazione radicale, Edizioni Monte Bove, Spoleto (PG), 2020

Immaginiamo il dibattito elettorale degli ultimi lustri. La professoressa di sinistra con la «erre moscia» e il bullo televisivo delle nuove destre. Lei dice: «Vede cavo la vealtà è complessa». Al che lui fa: «Ma quale complessità, è tutta colpa degli immigrati!». Secondo voi, chi le vince le prossime elezioni?. MICHELE FABIANI, p. 8.

Immaginiamo il dibattito elettorale degli ultimi lustri. La professoressa di sinistra con la «erre moscia» e il bullo televisivo delle nuove destre. Lei dice: «Vede cavo la vealtà è complessa». Al che lui fa: «Ma quale complessità, è tutta colpa degli immigrati!». Secondo voi, chi le vince le prossime elezioni?. MICHELE FABIANI, p. 8.

La saggezza cui mi riferisco è quella nascosta dall’ideologia dominante che, come la religione e la scienza, ricorre all’Ufficio complicazione affari semplici (UCAS), gestito da filosofi, politologi, sociologi e compagnia cantante, per evitare che la miseria della sua essenza diventi evidente. E, come nella favola, un bimbo esclami: «Il re è nudo»!

Di fronte a tante bugie dalle gambe corte, il disvelamento potrebbe apparire semplice. Ma se così fosse, non saremmo avviluppati in mille lacci e lacciuoli che intralciano una coerente pratica sovversiva. Certo, le difficoltà materiali ci sono: dalla necessità di sostentarsi (vitto/alloggio...) all’oppressivo confronto/scontro con le istituzioni (Stato). Ma queste difficoltà, direbbe Totò, sarebbero quisquilie, pinzillacchere ... se fosse palpabile la prospettiva per superarle. Ma palpabile non è. E neppure percepita.

Con piacere, seguo Michele nel suo viaggio filosofico-politico, col desiderio di suscitarne l’interesse. Ma tante, troppe sono le questioni al fuoco che è inevitabile la banalizzazione. Son costretto a un’estrema sintesi d 222 pagine, in cui Michele sintetizza più di Ventidue secoli di filosofia e, soprattutto, di porcherie politiche.

Alla ricerca del conflitto perduto

Ed è con l’intento di rendere percepibile (se non palpabile) la prospettiva di superamento sovversivo/rivoluzionario (l’Aufhebung, direbbe Hegel) che si cimenta Michele Fabiani.

- Details

- Hits: 1896

Come tradire Rousseau tra riforma costituzionale e democrazia diretta

di Daniele Gullì

Nei giorni 20 e 21 di settembre ci sarà il Referendum che chiamerà gli elettori a pronunciarsi sulla Riforma Costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari. Approvata con il voto favorevole e trasversale di buona parte dell’arco parlamentare, la Riforma prevede una sostanziosa riduzione del numero dei seggi di Camera e Senato. Un cambiamento istituzionale fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, tanto da esser stato il punto principale ed imprescindibile dell’accordo di governo fatto l’estate del 2019 con il Partito Democratico. Se verrà confermato dalla consultazione referendaria, l’organo legislativo della Repubblica italiana, a partire dalla XX Legislatura, sarà composto da 400 deputati e 200 senatori, diventando, di fatto, con un parlamentare ogni 160 mila abitanti, il Parlamento con il rapporto di rappresentanza peggiore dell’intera Unione Europea.

Nei giorni 20 e 21 di settembre ci sarà il Referendum che chiamerà gli elettori a pronunciarsi sulla Riforma Costituzionale che prevede il taglio del numero dei parlamentari. Approvata con il voto favorevole e trasversale di buona parte dell’arco parlamentare, la Riforma prevede una sostanziosa riduzione del numero dei seggi di Camera e Senato. Un cambiamento istituzionale fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle, tanto da esser stato il punto principale ed imprescindibile dell’accordo di governo fatto l’estate del 2019 con il Partito Democratico. Se verrà confermato dalla consultazione referendaria, l’organo legislativo della Repubblica italiana, a partire dalla XX Legislatura, sarà composto da 400 deputati e 200 senatori, diventando, di fatto, con un parlamentare ogni 160 mila abitanti, il Parlamento con il rapporto di rappresentanza peggiore dell’intera Unione Europea.

Il Movimento 5 Stelle, dopo esser stato scaricato, oramai un anno fa, dell’ex alleato leghista, ha scelto la riduzione del numero dei parlamentari come primaria battaglia sulla quale accentrare il proprio armamentario comunicativo e propagandistico.

Mosso dalla necessità di rimettere a lucido la propria immagine del bagno sporco di realismo politico in cui si è calato da quando è al Governo, nel tentativo di tornare a rimarcare una netta differenza con i vecchi partiti, il M5S ha rispolverato il mantra della lotta alla casta. Il taglio alle poltrone, secondo il racconto dei proponenti, oltre che apportare un risparmio di spesa per le casse pubbliche, infliggerebbe un colpo ben assestato ai privilegi del mondo della politica. Una posizione curiosa, non tanto perché avanzata dalla forza di maggioranza del Governo in carica, ma perché proposta da chi, fino a due anni fa urlava, saliva sui tetti e si stracciava le vesti in difesa del ruolo centrale che il Parlamento dovrebbe ricoprire all’interno del sistema istituzionale e politico italiano.

- Details

- Hits: 3569

La crisi tra Recovery Fund e MES

intervista a Joseph Halevi

Premessa: quest’intervista è stata condotta mentre stava scoppiando la pandemia del Coronavirus. Quindi è stato aggiunto un post scriptum redatto dall’intervistato in guisa di aggiornamento.

Premessa: quest’intervista è stata condotta mentre stava scoppiando la pandemia del Coronavirus. Quindi è stato aggiunto un post scriptum redatto dall’intervistato in guisa di aggiornamento.

* * * *

D.: Riguardo alla crisi economica derivante dalla diffusione su scala internazionale della pandemia si stanno facendo molti paragoni storici: con il 1929, con il 2008…e così via. Secondo te hanno senso?

R.: No. Perché questi si possono fare solo ex-post, attraverso le analisi comparate per vedere le differenze. Per esempio, la crisi del decennio1929-1939, che si risolse con la “bella” guerra che portò la piena occupazione negli USA, mentre Hitler col suo banchiere Schacht, inventore dei buoni speciali che funzionavano da moneta parallela permettendo il riarmo senza dare nell’occhio, raggiunse la piena occupazione già nella seconda metà degli anni trenta.

Il paragone si può fare con le crisi precedenti, quelle di fine ‘800, quella tra il 1870 e il 1875, su cui Paolo Sylos Labini scrisse un fantastico saggio, il migliore che abbia mai letto, eppure il mondo universitario del pianeta l’ho girato obtorto collo in lungo ed in largo per 45 anni ormai, senza essermi imbattuto in uno di ugual spessore. Il saggio si intitola “Alcuni aspetti dello sviluppo economico di un paese capitalistico oggi progredito (l’Inghilterra)” e venne pubblicato nella collezione di saggi di Paolo Sylos Labini stesso intitolata Problemi dello sviluppo economico, uscita nel 1970 presso la casa editrice Laterza. Sylos Labini svolse un’analisi comparata ta la crisi del 1870-75 e quella del 1930 sia per la Gran Bretagna che per gli Stati Uniti.

- Details

- Hits: 1127

Nominativi fritti e mappamondi: didattica della ‘ripartenza’ e dichiarazioni d’agosto tra dire e fare

di Orsetta Innocenti

La cosiddetta ‘ripartenza’ della scuola ha scandito i mesi estivi, tra una serie infinita di comunicati, note, smentite, da parte del Ministero dell’Istruzione, mentre, pedalando la loro autonomia, i presidi cercavano di far quadrare i metri, chiedendo più o meno disperatamente ai loro interlocutori provinciali, regionali e nazionali spazi, aule a norma, insegnanti in più (e dunque classi più piccole), che non sono arrivati.

La cosiddetta ‘ripartenza’ della scuola ha scandito i mesi estivi, tra una serie infinita di comunicati, note, smentite, da parte del Ministero dell’Istruzione, mentre, pedalando la loro autonomia, i presidi cercavano di far quadrare i metri, chiedendo più o meno disperatamente ai loro interlocutori provinciali, regionali e nazionali spazi, aule a norma, insegnanti in più (e dunque classi più piccole), che non sono arrivati.

Invece, molto si è parlato di banchi (più o meno rotelle) e di «rime buccali», di «didattica digitale integrata» (il nuovo nome della didattica a distanza) e di test sierologici; di capienza a scadenza (entro i 15 minuti non c’è assembramento) sui mezzi di trasporto. Molto ci sarebbe da eccepire, per ciascuno di questi punti, ognuno dei quali conferma l’impressione di provvisorietà con la quale si è guardato alla scuola nel suo complesso (e non è solo questione di emergenza sanitaria). Perché, è ovvio, gli spazi sono importanti, così come lo dovrebbe essere l’adozione di misure di prevenzione reali, conformi alla presente situazione epidemiologica e coerenti con quelle prese per ogni altro comparto: ma la verità è che, da giugno a fine agosto, per parlare di scuola, si è parlato di tutto, tranne che di scuola reale.

Abbiamo passato quasi quattro mesi in emergenza, facendo didattica di prossimità in una situazione inaudita prima ancora che anomala. Tutto questo ha lasciato – oltre che segni tangibili in ogni membro della comunità scolastica – tantissimi buchi neri, ha acuito distanze sociali e culturali, sottolineato differenze, per una serie di ragioni che iniziano a essere indagate in molti interventi da parte della comunità sociale e culturale[1].

- Details

- Hits: 1972

La paura spagnola e l’Europa di Maastricht come alternativa

di Manolo Monereo

In memoria di Julio Anguita. Elaborò ipotesi, definì progetti e lottò con passione. Era mio amico

Preambolo

Preambolo

Vista da una prospettiva storica, stupisce l’importanza del dibattito su Maastricht in Izquierda Unida, e oltre, in tutta la sinistra spagnola. Si stava vivendo un cambio di epoca e la fine di un ciclo storico. Oggi lo sappiamo con certezza: si trattava dell’esaurimento della spinta del movimento operaio organizzato attorno a un progetto alternativo di società e di Stato, impegnato a realizzare l’emancipazione sociale e il socialismo. Come suole avvenire, c’erano molti dibattiti nel dibattito e problemi congiunturali si intrecciavano con problemi di fondo. Per una parte dei partecipanti si trattava di una fuga: smarcarsi dal comunismo nel momento in cui questo entrava in una crisi finale. La parola d’ordine era semplice: sciogliere il Partito Comunista Spagnolo, convertire in partito Izquierda Unida e chiedere il nostro ingresso come osservatori nella Internazionale Socialista. Il Partito Comunista Italiano era il modello, indicava la strada. In questo contesto si svolse il dibattito su Maastricht.

La posizione maggioritaria, difesa da Julio Anguita, aggregava un gruppo eterogeneo, al cui interno si mescolavano a loro volta molte posizioni. Il fiasco di Maastricht ci pose di fronte a problemi di difficile soluzione, che richiedano tempo, analisi di fondo e decisioni meditate. La politica impone scenari, scadenze: occorreva posizionarsi. Sapevamo che la questione era strategica, che occorreva iniziare da ciò che era più urgente e proseguire approfondendo di fronte a un futuro che imponeva inevitabili rotture storiche. Fin dal primo momento fummo consapevoli della posta in gioco: accettare Maastricht significava mettere in pericolo il nostro debole stato sociale, obbligarci ad accettare le politiche neoliberali e rendere difficile il riformismo in tutte le sue accezioni.

- Details

- Hits: 1809

Come va l’economia? Ne parliamo con Domenico Moro

di Ascanio Bernardeschi

Con questa a Domenico Moro, iniziamo una serie di intervisteLa pandemia sta modificando gli equilibri e le strategia e livello internazionale. In Europa sarà un pretesto per ulteriori tagli ai salari e ai diritti sociali. Il Mes e il Recovery Fund sono inadeguati e l’uscita dall’Unine Europea è una condizione necessaria per la realizzazione del socialismo. rivolte a quadri di lavoratori comunisti ed economisti. Domenico Moro è ricercatore presso l'Istat ed è stato consulente della Commissione Difesa della Camera dei deputati. È autore di diversi volumi di carattere economico, politico e militare. Abbina al lavoro scientifico la militanza politica.

Con questa a Domenico Moro, iniziamo una serie di intervisteLa pandemia sta modificando gli equilibri e le strategia e livello internazionale. In Europa sarà un pretesto per ulteriori tagli ai salari e ai diritti sociali. Il Mes e il Recovery Fund sono inadeguati e l’uscita dall’Unine Europea è una condizione necessaria per la realizzazione del socialismo. rivolte a quadri di lavoratori comunisti ed economisti. Domenico Moro è ricercatore presso l'Istat ed è stato consulente della Commissione Difesa della Camera dei deputati. È autore di diversi volumi di carattere economico, politico e militare. Abbina al lavoro scientifico la militanza politica.

* * * *

Domanda. La pandemia da Covid-19 ha senz’altro fatto da detonatore della crisi economica e l’ha inasprita. Secondo noi, però, la pandemia è intervenuta in un momento già critico per l’economia mondiale per cui non può essere considerata l’unica responsabile dei problemi economici che stiamo vivendo. Per te qual è la natura di questa crisi?

Risposta. Al momento dello scoppio della pandemia, l’economia mondiale e quelle dei principali Paesi, con poche eccezioni, erano già nella fase fase discendente del ciclo economico, essendo la crescita del Pil in rallentamento nel 2018 e ancor di più nel 2019. Secondo i dati dell’Unctad, l’economia mondiale è passata da una crescita del 3,31% nel 2017 a una crescita del 2,52% nel 2019. La crescita della Ue è scesa dal 2,58 all’1,46%, in particolare la Germania è passata dal 2,47% allo 0,56% e l’Italia dall’1,72% allo 0,30%. Persino la Cina era in rallentamento, essendo passata dal 6,76% al 6,10%. Di fatto alcuni Paesi, come la Germania e l’Italia, erano già in recessione.

- Details

- Hits: 1162

La società distanziale: agorafobia e smaterialità

di Il Pedante

Se il clima culturale di un momento, se la visione di una frazione maggioritaria o egemone fossero un terreno fertile, assisteremmo a un prodigio botanico: che tutti i semi che vi si gettano partorirebbero la stessa pianta. Se fossero uno spartito, gli eventi ne eseguirebbero il tema con ogni timbro, ma sempre fedeli alla parte. C'è una simmetria perfetta tra l'illusione che i fatti plasmino le civiltà e la realtà, che siano invece le civiltà a produrre i fatti e che li digeriscano e li raccontino, li invochino e persino li fabbrichino per vestire le proprie visioni. Che, in breve, gli avvenimenti siano «epocali» se esaudiscono le aspettative di un'epoca.

Se il clima culturale di un momento, se la visione di una frazione maggioritaria o egemone fossero un terreno fertile, assisteremmo a un prodigio botanico: che tutti i semi che vi si gettano partorirebbero la stessa pianta. Se fossero uno spartito, gli eventi ne eseguirebbero il tema con ogni timbro, ma sempre fedeli alla parte. C'è una simmetria perfetta tra l'illusione che i fatti plasmino le civiltà e la realtà, che siano invece le civiltà a produrre i fatti e che li digeriscano e li raccontino, li invochino e persino li fabbrichino per vestire le proprie visioni. Che, in breve, gli avvenimenti siano «epocali» se esaudiscono le aspettative di un'epoca.

Ho scritto qui, qui e più in generale anche qui che l'oggetto di questi mesi, una malattia che starebbe cambiando il mondo, è diventata essa stessa il cambiamento, la metafora a cui il mondo si affida per raccontarsi la direzione intrapresa, fingerne la necessità ed evitarsi così lo spavento di smascherarne i pericoli. Con le parole della medicina scrive il proprio mito rifondativo e lo fa in tempo reale, senza cioè darsi il tempo di distinguere l’allegoria dalla cosa.

Il «distanziamento sociale» è insieme uno dei precetti più radicali, apparentemente inediti e rivelatori di questa trasfigurazione sanitaria. L'espressione è in sé già curiosa nel suo proporsi come esempio raro di sineddoche inversa, dove cioè il tutto indica una parte. Se all'atto pratico vi si intende infatti prescrivere una piccola distanza fisica tra le persone per evitare la trasmissione di un un microbo, non è chiaro in che modo debbano perciò risultarne distanziati i rapporti di una società i cui membri già normalmente agiscono tra di loro da luoghi lontani e solo in casi particolari de visu.

- Details

- Hits: 5084

Derivati di Stato: quando Mario Draghi svendette l’Italia alle banche d’affari

di Thomas Fazi

Mario Draghi, nel suo recente e molto discusso intervento al Meeting di Rimini (che abbiamo già trattato qui), ha ribaltato una delle architravi della narrazione euro-austeritaria dell’ultima decennio (avallata dallo stesso Draghi), quella dell’imperativo assoluto della riduzione del debito pubblico, costi quel che costi in termini economici e sociali (per maggiori informazioni citofonare alla Grecia), sostenendo che l’attuale fase storica «sarà inevitabilmente accompagnata da stock di debito destinati a rimanere elevati a lungo». Insomma, contrordine compagni: il debito pubblico non è più il male assoluto, ma anzi l’aumento degli stock di debito è una necessità impellente per evitare «una distruzione permanente della capacità produttiva e quindi fiscale, [che] sarebbe ancora più dannosa per l’economia», come ha dichiarato qualche mese addietro in un’altra occasione.

Mario Draghi, nel suo recente e molto discusso intervento al Meeting di Rimini (che abbiamo già trattato qui), ha ribaltato una delle architravi della narrazione euro-austeritaria dell’ultima decennio (avallata dallo stesso Draghi), quella dell’imperativo assoluto della riduzione del debito pubblico, costi quel che costi in termini economici e sociali (per maggiori informazioni citofonare alla Grecia), sostenendo che l’attuale fase storica «sarà inevitabilmente accompagnata da stock di debito destinati a rimanere elevati a lungo». Insomma, contrordine compagni: il debito pubblico non è più il male assoluto, ma anzi l’aumento degli stock di debito è una necessità impellente per evitare «una distruzione permanente della capacità produttiva e quindi fiscale, [che] sarebbe ancora più dannosa per l’economia», come ha dichiarato qualche mese addietro in un’altra occasione.

Allo stesso tempo, però, Draghi si è affrettato a specificare che bisogna distinguere tra “debito buono” e “debito cattivo”, laddove il primo è quello “produttivo”, quello cioè, se decodifichiamo il gergo draghiano, che piace ai mercati finanziari, ovverosia che genera ritorni economici al capitale privato nel breve periodo, mentre il secondo è quello cosiddetto “improduttivo”, ovverosia quello che, nella migliore delle ipotesi, pur generando rendimenti sociali di lungo periodo potenzialmente molto benefici per la società nel complesso – laddove venisse utilizzato, poniamo, per aumentare le assunzioni e le retribuzioni di medici e insegnanti –, non offre rendimenti economici nel breve termine. Insomma, non siamo di fronte a nessuna conversione sulla via di Damasco, come hanno sostenuto alcuni; più banalmente, cambiano gattopardescamente le parole (“debito” al posto di “austerità”) affinché non cambi nulla: la visione del mondo e della società che sottende le parole di Draghi, e gli interessi che quest’ultimo rappresenta, sono gli stessi di sempre.

- Details

- Hits: 1413

Odio della conoscenza e suggestioni totalitarie nella scuola dell'autonomia

di Paolo Di Remigio

La scuola nuova, e nondimeno da innovare, rifiuta lo studio delle discipline, rifiuta la didattica severa che le trasmette iniziando dalle lezioni frontali; il desiderio di liberarsi da questi residui la possiede con tale forza da soffocarle la coscienza di abbandonare gli alunni all’ignoranza. Senza saperlo, essa si colloca così nella lunga tradizione di atteggiamenti che, con tanta più energia quanto più ne ignorano il senso, svalutano la conoscenza rispetto ad altri interessi – pratici, religiosi, estetici o genericamente vitali. Il disprezzo della ragione teoretica è il segreto della popolarità filosofica. Conoscere comporta infatti il disagio di esporre il proprio io all’oggetto nella sua estraneità. Eppure solo chi si è prima rassegnato all’umile lavoro di familiarizzare con l’estraneo può poi scoprire la concordanza tra sé e l’oggetto, che definisce la verità, e procurarsi il terreno comune a tutti, che definisce la libertà. La conoscenza è dunque la costruzione progressiva dell’accordo del soggetto con l’oggetto e tra i soggetti. Qualora volesse farne a meno e ignorasse il diritto dell’oggetto, l’io rifluirebbe nel gioco con sé stessa dell’individualità privata. – Proprio l’apprendimento come un mero gioco della spontaneità dell’individuo, senza il contatto severo con l’estraneo, è l’eterna illusione della cattiva pedagogia. Essa scorge l’estraneo propriamente nell’astratto, da cui l’esposizione della conoscenza, in quanto è teorica, deve iniziare; indispettita dall’imperativo di separarsi dal mondo colorato delle immagini sensibili, cerca di eluderlo con espedienti a cui dà il nome pretenzioso di metodo; non comprendendo che l’astratto è l’universale da cui segue la stessa possibilità applicativa, lo diffama come arida nozione. Il rifiuto del nozionismo non esprime quasi mai l’esigenza che l’insegnamento superi le informazioni sconnesse e offra conoscenze integrate in un sistema scientifico e in grado di illuminare l’esperienza – per lo più esso è solo rifiuto della severità, quindi rifiuto del conoscere.

La scuola nuova, e nondimeno da innovare, rifiuta lo studio delle discipline, rifiuta la didattica severa che le trasmette iniziando dalle lezioni frontali; il desiderio di liberarsi da questi residui la possiede con tale forza da soffocarle la coscienza di abbandonare gli alunni all’ignoranza. Senza saperlo, essa si colloca così nella lunga tradizione di atteggiamenti che, con tanta più energia quanto più ne ignorano il senso, svalutano la conoscenza rispetto ad altri interessi – pratici, religiosi, estetici o genericamente vitali. Il disprezzo della ragione teoretica è il segreto della popolarità filosofica. Conoscere comporta infatti il disagio di esporre il proprio io all’oggetto nella sua estraneità. Eppure solo chi si è prima rassegnato all’umile lavoro di familiarizzare con l’estraneo può poi scoprire la concordanza tra sé e l’oggetto, che definisce la verità, e procurarsi il terreno comune a tutti, che definisce la libertà. La conoscenza è dunque la costruzione progressiva dell’accordo del soggetto con l’oggetto e tra i soggetti. Qualora volesse farne a meno e ignorasse il diritto dell’oggetto, l’io rifluirebbe nel gioco con sé stessa dell’individualità privata. – Proprio l’apprendimento come un mero gioco della spontaneità dell’individuo, senza il contatto severo con l’estraneo, è l’eterna illusione della cattiva pedagogia. Essa scorge l’estraneo propriamente nell’astratto, da cui l’esposizione della conoscenza, in quanto è teorica, deve iniziare; indispettita dall’imperativo di separarsi dal mondo colorato delle immagini sensibili, cerca di eluderlo con espedienti a cui dà il nome pretenzioso di metodo; non comprendendo che l’astratto è l’universale da cui segue la stessa possibilità applicativa, lo diffama come arida nozione. Il rifiuto del nozionismo non esprime quasi mai l’esigenza che l’insegnamento superi le informazioni sconnesse e offra conoscenze integrate in un sistema scientifico e in grado di illuminare l’esperienza – per lo più esso è solo rifiuto della severità, quindi rifiuto del conoscere.

- Details

- Hits: 3560

L’Italexit: un passo avanti per i lavoratori, o una pericolosa deviazione di percorso?

di Pungolo Rosso

Sebbene la matrice originaria sia di destra, da anni la prospettiva dell’uscita dell’Italia dall’Unione europea e dall’euro ha conquistato molti militanti e diversi gruppi dell’extra-sinistra. L’adesione ad essa è avvenuta, a seconda dei casi, in nome della sovranità nazionale, della sovranità popolare o della sovranità democratica, tre differenti varianti di una stessa tesi: i lavoratori italiani dall’uscita dall’Ue e dall’euro hanno tutto da guadagnare, niente da perdere. In questa area politica dai confini interni fino a ieri piuttosto labili, la nascita di Italexit, il “partito” di Paragone, ex-direttore della Padania (un nome, una garanzia), ex-deputato dei 5S, estimatore della crociata O. Fallaci (hai detto tutto), ha avuto l’effetto di un detonatore. Alcuni avventurieri si sono precipitati a rotta di collo nel nuovo contenitore: lo impone, dicono, il realismo politico (i sondaggi parlano di 6-8% di voti…), e “sporcarsi le mani” è inevitabile se si vuole “fare politica”, inutile specificare di quale politica si tratti. Altri, Nuova direzione ad esempio, si sono tirati fuori dalla partita di Paragone&Co. perché non ci stanno a sostenere l’Italexit se è “solo una soluzione al problema del rango e della posizione del capitale italiano nel contesto della competizione internazionale, e quindi alla difesa del proprio ruolo sub-imperialista”, magari in stretta combutta con gli Stati Uniti; ci starebbero, invece, se servisse a “superare la condizione di subalternità dei lavoratori” e a “subordinare la logica del mercato (…) alle politiche realmente democratiche” (auguri!). Di altri ancora – Rete dei comunisti, Potere al popolo – si sono quasi perse le tracce, appaiono confusi e indecisi a tutto anche se la retorica nazionalista a sfondo sociale continua a farla da padrona nelle loro fila.

Sebbene la matrice originaria sia di destra, da anni la prospettiva dell’uscita dell’Italia dall’Unione europea e dall’euro ha conquistato molti militanti e diversi gruppi dell’extra-sinistra. L’adesione ad essa è avvenuta, a seconda dei casi, in nome della sovranità nazionale, della sovranità popolare o della sovranità democratica, tre differenti varianti di una stessa tesi: i lavoratori italiani dall’uscita dall’Ue e dall’euro hanno tutto da guadagnare, niente da perdere. In questa area politica dai confini interni fino a ieri piuttosto labili, la nascita di Italexit, il “partito” di Paragone, ex-direttore della Padania (un nome, una garanzia), ex-deputato dei 5S, estimatore della crociata O. Fallaci (hai detto tutto), ha avuto l’effetto di un detonatore. Alcuni avventurieri si sono precipitati a rotta di collo nel nuovo contenitore: lo impone, dicono, il realismo politico (i sondaggi parlano di 6-8% di voti…), e “sporcarsi le mani” è inevitabile se si vuole “fare politica”, inutile specificare di quale politica si tratti. Altri, Nuova direzione ad esempio, si sono tirati fuori dalla partita di Paragone&Co. perché non ci stanno a sostenere l’Italexit se è “solo una soluzione al problema del rango e della posizione del capitale italiano nel contesto della competizione internazionale, e quindi alla difesa del proprio ruolo sub-imperialista”, magari in stretta combutta con gli Stati Uniti; ci starebbero, invece, se servisse a “superare la condizione di subalternità dei lavoratori” e a “subordinare la logica del mercato (…) alle politiche realmente democratiche” (auguri!). Di altri ancora – Rete dei comunisti, Potere al popolo – si sono quasi perse le tracce, appaiono confusi e indecisi a tutto anche se la retorica nazionalista a sfondo sociale continua a farla da padrona nelle loro fila.

- Details

- Hits: 1533

Sul concetto di formazione economico-sociale in Marx

Parte III. L'intervento di Luporini e Sereni

di Bollettino Culturale

Qui la Parte I, qui la Parte II

Sulla base di queste due grandi tendenze, altri autori sono entrati nel dibattito sul concetto di formazione economico-sociale negli anni '60 e '70. I contributi di Cesare Luporini ed Emilio Sereni hanno segnato in modo decisivo questo dibattito. Le interpretazioni emerse sono state caratterizzate da un approfondimento della definizione del concetto di formazione economico-sociale attraverso la critica delle interpretazioni correnti e un ritorno ai testi di Marx.

Sulla base di queste due grandi tendenze, altri autori sono entrati nel dibattito sul concetto di formazione economico-sociale negli anni '60 e '70. I contributi di Cesare Luporini ed Emilio Sereni hanno segnato in modo decisivo questo dibattito. Le interpretazioni emerse sono state caratterizzate da un approfondimento della definizione del concetto di formazione economico-sociale attraverso la critica delle interpretazioni correnti e un ritorno ai testi di Marx.

Nonostante le divergenze sulla comprensione del concetto, è possibile unire questa discussione sotto la stessa matrice dal momento in cui i due autori si allontanano, secondo Luporini, dallo stesso campo di indagine, caratterizzato da due punti principali:

1) applicare la nozione di “modello” teorico alla nozione di formazione economico-sociale

2) esistenza di una "legge generale" per tutte le formazioni economico-sociali - anche come criterio per il "modello" teorico - enunciata da Marx nell'Introduzione alla Critica dell'Economia politica del 1857:

“In tutte le forme di società vi è una determinata produzione ed i suoi rapporti, che assegnano rango ed influenza a tutte le altre [produzioni] ed a tutti gli altri rapporti. Si tratta di una generale lucentezza, che investe tutti gli altri colori e da cui essi vengono modificati nella loro particolarità. Si tratta di un etere particolare, che determina il peso specifico di ogni esistenza, che in esso assume rilievo.”

La revisione di questo dibattito si propone di mettere in luce questi due punti comuni agli autori, nonché di evidenziare le loro diverse interpretazioni.

- Details

- Hits: 1560

Le presidenziali dell’incertezza: la sfida Trump-Biden nell’America divisa

Andrea Muratore intervista Stefano Graziosi

Il 3 novembre, nelle elezioni presidenziali statunitensi, sarà Donald Trump contro Joe Biden. Gli States arrivano divisi e polarizzati alla fase finale della corsa alla Casa Bianca, fiaccati dai dissidi politici, dalla pandemia, dalla crisi economica e dalle tensioni sociali. L’appuntamento elettorale di novembre sarà anche una vera e propria resa dei conti tra Democratici e Repubblicani, rare volte divisi in passato come negli ultimi anni. Con una nostra vecchia conoscenza, il giornalista ed esperto degli Usa Stefano Graziosi, parliamo oggi delle principali tendenze che guidano i candidati, i maggiori partiti e il Paese nella marcia di avvicinamento al voto.

Il 3 novembre, nelle elezioni presidenziali statunitensi, sarà Donald Trump contro Joe Biden. Gli States arrivano divisi e polarizzati alla fase finale della corsa alla Casa Bianca, fiaccati dai dissidi politici, dalla pandemia, dalla crisi economica e dalle tensioni sociali. L’appuntamento elettorale di novembre sarà anche una vera e propria resa dei conti tra Democratici e Repubblicani, rare volte divisi in passato come negli ultimi anni. Con una nostra vecchia conoscenza, il giornalista ed esperto degli Usa Stefano Graziosi, parliamo oggi delle principali tendenze che guidano i candidati, i maggiori partiti e il Paese nella marcia di avvicinamento al voto.

* * * *

Les jeux son faits: ora Donald Trump e Joe Biden hanno acquisito ufficialmente la nomination per la corsa alla Casa Bianca. Quali sono i tratti salienti che hai colto dallo svolgimento delle convention dei due maggiori partiti Usa?

Il tratto principale della convention democratica è stato quello di un viscerale anti-trumpismo: l’unico collante che, al momento, sembra di tenere insieme un partito internamente spaccato come quello democratico. Puntare quasi tutto sull’opposizione al presidente in carica ha avuto un senso, per mantenere aleatorio un programma che – qualora fosse stato affrontato nel dettaglio – avrebbe determinato il riesplodere delle tensioni intestine: dalla convention non è del resto emerso concretamente dove il ticket democratico si collocherà su ordine pubblico, fratturazione idraulica, riforma sanitaria e – più in generale – recupero dei colletti blu della Rust Belt. Trump, di contro, ha utilizzato la convention repubblicana per cercare di ribaltare la narrazione cucitagli addosso dai suoi avversari: in questo senso, i vari interventi hanno valorizzato l’immigrazione legale, le minoranze etniche e la sua politica estera.

- Details

- Hits: 1631

Il ruolo del settore pubblico nella lotta della Cina contro il COVID-19

di Thomas Fazi

A prescindere dalle opinioni che uno abbia sulla Cina, l’efficacia mostrata dal gigante asiatico nel risolvere prontamente la crisi sanitaria causata dal COVID-19, e nel minimizzarne l’impatto economico, soprattutto a confronto con le esperienze dei paesi occidentali, è universalmente riconosciuta (o quasi). Ma a cosa è da imputare questo successo? Secondo l’economista Francesco Macheda dell’università Bifrost, in Islanda, autore di un recente paper sull’argomento, le ragioni sono da rintracciarsi soprattutto nelle caratteristiche strutturali del modello di sviluppo cinese, e più specificatamente nell’estensione del settore pubblico dell’economia cinese e nel ruolo fondamentale delle imprese a conduzione statale (state-owned enterprises, SOE), nonché nella forte presenza pubblica all’interno del settore bancario oltre che industriale. La tesi di Macheda è che la massiccia presenza dello Stato nell’economia «abbia dotato il governo del paese delle risorse necessarie a ridurre sensibilmente i tempi di risoluzione della crisi sanitaria, riattivare prontamente la filiera produttiva domestica, e massimizzare l’efficacia degli stimoli fiscali e monetari tendentia stabilizzare l’output».

A prescindere dalle opinioni che uno abbia sulla Cina, l’efficacia mostrata dal gigante asiatico nel risolvere prontamente la crisi sanitaria causata dal COVID-19, e nel minimizzarne l’impatto economico, soprattutto a confronto con le esperienze dei paesi occidentali, è universalmente riconosciuta (o quasi). Ma a cosa è da imputare questo successo? Secondo l’economista Francesco Macheda dell’università Bifrost, in Islanda, autore di un recente paper sull’argomento, le ragioni sono da rintracciarsi soprattutto nelle caratteristiche strutturali del modello di sviluppo cinese, e più specificatamente nell’estensione del settore pubblico dell’economia cinese e nel ruolo fondamentale delle imprese a conduzione statale (state-owned enterprises, SOE), nonché nella forte presenza pubblica all’interno del settore bancario oltre che industriale. La tesi di Macheda è che la massiccia presenza dello Stato nell’economia «abbia dotato il governo del paese delle risorse necessarie a ridurre sensibilmente i tempi di risoluzione della crisi sanitaria, riattivare prontamente la filiera produttiva domestica, e massimizzare l’efficacia degli stimoli fiscali e monetari tendentia stabilizzare l’output».

Nonostante la crescente rilevanza delle imprese private nel paese, infatti, le imprese a conduzione statale continuano a giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo industriale cinese. Macheda ricorda come nel 2017 le imprese pubbliche detenessero il 48.1 percento dello stock di capitale impiegato nell’industria – in particolare in settore strategici “pesanti” quale quello estrattivo ed energetico, siderurgico, metallurgico e meccanico, ma anche in settori ad alto valore aggiunto quali quello automobilistico e informatico –, nonché il 90 per cento degli asset in mano alle 500 maggiori imprese operanti all’interno dei confini nazionali. A titolo di confronto, nei paesi europei più avanzati la quota “pubblica” sul totale dello stock di capitale risulta essere dalle due alle tre volte inferiore rispetto a quella della Cina.

- Details

- Hits: 2109

Anno zero

di Salvatore Bravo

Lo scandalo del denaro

Lo scandalo del denaro

I Manoscritti economico-filosofici del 1844 di Marx e pubblicati nel 1932, sono giudicati un’opera “giovanile”. In realtà i manoscritti sono fondamentali per riscontrare – in un periodo di passaggio tra le opere giovanili e le opere della maturità – il nucleo profondamente umanistico del pensiero marxiano. Per umanistico si intende la centralità dell’essere umano nella storia e nel sistema sociale e politico, che può essere giudicato positivamente, se risponde all’essenza generica e sociale dell’essere umano.

L’umanesimo marxiano pone al centro della storia l’essere umano. Non si tratta di un essere umano astratto ed idealizzato, ma colto nella concretezza della sua realtà materiale. L’umanesimo marxiano riporta il male ed il dolore alle condizioni storiche che ne determinano la genesi, per trascenderlo. Il male non ha realtà ontologica, ma alligna nei rapporti sociali ed economici. Marx è nello stesso solco di autori come Spinoza e Rousseau, i quali hanno smascherato il male metafisico per riportarlo a quella che è realmente la sua dimensione all’interno delle relazioni sociali. Il male è l’epifenomeno dei sistemi che negano la natura sociale dell’essere umano. L’essere umano che soffre è spesso il portatore infetto di relazioni sociali sbagliate, innaturali.

Marx ha la capacità di scandalizzarsi dinanzi al male, non indietreggia, ma lo attraversa. Il negativo, ove necessario, va vissuto e compreso per poter riportare l’ordine razionale dove vige e regna il male. Scandalo[1] in greco significa “inciampo”, per cui bisogna inciampare in esso, per potersi cognitivamente rialzare e ritrovare la dignità dell’essere umano. Essa vive nell’autonomia del giudizio che si coniuga con la prassi storica: teoria e prassi sono tra di loro in una tensione feconda e sono capaci di riorientare l’umanità. Il male non è un destino, ma una condizione socialmente fondata dalla struttura economica e dalla sovrastruttura.

- Details

- Hits: 1707

Homo prometheus e marxismo prometeico

di Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli

Pubblichiamo la prefazione “Homo prometheus e marxismo prometeico” al nuovo libro che uscirà a novembre, intitolato “Il prometeismo sdoppiato: Nietzsche o Marx?”, scritto da Daniele Burgio, Massimo Leoni e Roberto Sidoli, con un’introduzione di Giorgio Galli

Cosa hanno in comune il mito di Faust e i fumetti dell’Uomo Ragno; gli sciamani del paleolitico e Superman; il grande poeta comunista Shelley e il filosofo anticomunista Nietzsche; Marx e Pico della Mirandola; il mito di Icaro e quello di Frankenstein; Esiodo e il geniale Goethe; il Golem medioevale e il temerario capitano Achab creato da Melville; la torre di Babele biblica e il potente stregone Prospero della “Tempesta” di Shakespeare; i due splendidi film su Blade Runner e 2001: Odissea nello spazio; la saga di fantascienza dei Precursori, ideata da Greg Bear, e quella su Harry Potter?

Cosa hanno in comune il mito di Faust e i fumetti dell’Uomo Ragno; gli sciamani del paleolitico e Superman; il grande poeta comunista Shelley e il filosofo anticomunista Nietzsche; Marx e Pico della Mirandola; il mito di Icaro e quello di Frankenstein; Esiodo e il geniale Goethe; il Golem medioevale e il temerario capitano Achab creato da Melville; la torre di Babele biblica e il potente stregone Prospero della “Tempesta” di Shakespeare; i due splendidi film su Blade Runner e 2001: Odissea nello spazio; la saga di fantascienza dei Precursori, ideata da Greg Bear, e quella su Harry Potter?

L’Homo prometheus, la tendenza titanica.

Cosa hanno in comune i romanzi di Chrétien de Troyes, Tolkien, Terry Brook e Dan Brown, se non la ricerca affannosa del proteiforme Graal con le sue sconfinate conoscenze esoteriche? 1

Il prometeismo costituisce una tendenza cultural-politica che ha come suo fondamento la valutazione positiva della carsica ma concreta trasformazione, da parte umana, dell’impossibile di ieri nel possibile del presente, e soprattutto nella realtà del futuro: ossia l’esaltazione delle grandi capacità di sviluppo dei poteri e delle conoscenze umane, soprattutto nella sfida contro i limiti interni/esterni posti al pieno dispiegarsi delle loro potenzialità di crescita.

Si tratta di una complessa e contraddittoria corrente, culturale e politica, che risale all’era paleolitica di trentamila anni fa e che ormai ha accumulato quasi tremila anni di proteiforme storia scritta in Europa, rappresentando un pezzo importante all’interno del mosaico del processo di riproduzione delle ideologie, delle concezioni del mondo e della letteratura all’interno dell’occidente, dall’800 a.C. fino ad arrivare al nostro terzo millennio: un fenomeno significativo sia per gli intellettuali che per le masse popolari, anche se in forme e con livelli di elaborazione assai diverse, che ha segnato concretamente non solo le classi sfruttatrici ma anche quelle sfruttate, partendo dal mito del serpente della Genesi biblica e da Esiodo, con la sua prima cristallizzazione del mito prometeico per arrivare via via anche ai film e ai fumetti dedicati ai supereroi contemporanei.

- Details

- Hits: 1925

Riappropriarsi di Spinoza. Sull’uso corretto di un filosofo alla moda

di Matthieu Renault, Guillaume Sibertin-Blanc

Questo testo di Guillaume Sibertin-Blanc e Matthieu Renault – apparso in francese sulla Revue du Crieur (n. 10, 2018) – ripercorre la genealogia del cosiddetto «spinozismo di sinistra» francese, e in parte italiano (non di secondo piano sono i riferimenti alla fine e acuta spinozista Emilia Giancotti): da Althusser a Lordon, passando per Deleuze, Matheron (e Gueroult), Macherey, Balibar, Negri, Sévérac e tant* altr* filosofe e filosofi. Materia calda, con i suoi impensati (l’immanenza, il pensiero sulla e della vita, la teoria genetica dello Stato, il materialismo radicale, ecc.), la filosofia di Spinoza è un campo di battaglia attraversato da numerose generazioni, ora più apertamente ora più velatamente. I due filosofi, in guisa di conclusione, lanciano una sfida per i/le novell* spinozist*: «Nell’epoca della decomposizione e delle ricomposizioni della sinistra, più che determinare se lo spinozismo sia «di sinistra», la questione è senza dubbio valutare in quale misura la sinistra è «spinozista» e ciò che guadagnerebbe o perderebbe nell’essere tale; e ciò non solo dal punto di vista delle sue idee o della sua ideologia ma, come impone il parallelismo spinoziano, anche dei suoi modi di esistenza e organizzazione come corpo e insieme di corpi, «convenienti» o convergenti sotto alcuni aspetti, «sconvenienti» o divergenti sotto altri: lo spinozismo come scansione delle pratiche militanti, tutto un programma». Riappropriarsi di Spinoza è «pensare con» e non «a partire da» Spinoza. Perché lo spinozismo è, innanzitutto, un metodo di studio e di pensiero e una postura etico-politica. [Marco Spagnuolo]

Questo testo di Guillaume Sibertin-Blanc e Matthieu Renault – apparso in francese sulla Revue du Crieur (n. 10, 2018) – ripercorre la genealogia del cosiddetto «spinozismo di sinistra» francese, e in parte italiano (non di secondo piano sono i riferimenti alla fine e acuta spinozista Emilia Giancotti): da Althusser a Lordon, passando per Deleuze, Matheron (e Gueroult), Macherey, Balibar, Negri, Sévérac e tant* altr* filosofe e filosofi. Materia calda, con i suoi impensati (l’immanenza, il pensiero sulla e della vita, la teoria genetica dello Stato, il materialismo radicale, ecc.), la filosofia di Spinoza è un campo di battaglia attraversato da numerose generazioni, ora più apertamente ora più velatamente. I due filosofi, in guisa di conclusione, lanciano una sfida per i/le novell* spinozist*: «Nell’epoca della decomposizione e delle ricomposizioni della sinistra, più che determinare se lo spinozismo sia «di sinistra», la questione è senza dubbio valutare in quale misura la sinistra è «spinozista» e ciò che guadagnerebbe o perderebbe nell’essere tale; e ciò non solo dal punto di vista delle sue idee o della sua ideologia ma, come impone il parallelismo spinoziano, anche dei suoi modi di esistenza e organizzazione come corpo e insieme di corpi, «convenienti» o convergenti sotto alcuni aspetti, «sconvenienti» o divergenti sotto altri: lo spinozismo come scansione delle pratiche militanti, tutto un programma». Riappropriarsi di Spinoza è «pensare con» e non «a partire da» Spinoza. Perché lo spinozismo è, innanzitutto, un metodo di studio e di pensiero e una postura etico-politica. [Marco Spagnuolo]

* * * *

Al fianco delle letture conservatrici e delle interpretazioni liberali delle opere di Spinoza, è possibile delineare i contorni di uno «spinozismo di sinistra». E non recente: se Marx si è subito allontanato dal filosofo di Amsterdam, i pensatori della II e della III Internazionale ne hanno riconosciuto i tratti tipici di un autentico materialista.

- Details

- Hits: 1827

Un'opera incomparabile nella letteratura critica

di Anselm Jappe

Non è certo una novità affermare che oggi stiamo vivendo in una situazione di crisi permanente, e che la crisi ecologica e quella economica - la devastazione delle basi naturali della vita e la povertà crescente nella società - convivono in quella che è un'atmosfera di catastrofe che si fa sempre più intensa. Mentre le minacce sembrano riproporsi continuamente, mettendoci davanti a dei pericoli della cui esistenza fino a poco tempo fa non eravamo nemmeno a conoscenza - come il cambiamento climatico - o che ritenevamo fossero completamente superati - come i movimenti politici di stampo fascista - allo stesso tempo, il minimo che si possa dire è che negli ultimi decenni, il pensiero che avrebbe dovuto permetterci di fronteggiare tali minacce non si è rinnovato con la stessa rapidità e con lo stesso vigore.

Non è certo una novità affermare che oggi stiamo vivendo in una situazione di crisi permanente, e che la crisi ecologica e quella economica - la devastazione delle basi naturali della vita e la povertà crescente nella società - convivono in quella che è un'atmosfera di catastrofe che si fa sempre più intensa. Mentre le minacce sembrano riproporsi continuamente, mettendoci davanti a dei pericoli della cui esistenza fino a poco tempo fa non eravamo nemmeno a conoscenza - come il cambiamento climatico - o che ritenevamo fossero completamente superati - come i movimenti politici di stampo fascista - allo stesso tempo, il minimo che si possa dire è che negli ultimi decenni, il pensiero che avrebbe dovuto permetterci di fronteggiare tali minacce non si è rinnovato con la stessa rapidità e con lo stesso vigore.

La maggior parte delle volte, si è cercato di comprendere delle situazioni storicamente inedite per mezzo di categorie ereditate dal marxismo tradizionale e dal liberalismo, dalla teoria dello sviluppo o da quella del sottosviluppo, dalla giustizia sociale redistributiva e dalla democrazia rappresentativa. Tra i rari tentativi di ripensare globalmente ciò che ci sta accadendo, troviamo la "Critica del Valore" , la quale consiste in una critica radicale del valore mercantile e del denaro, del lavoro e della merce, dello Stato e del feticismo della merce, tutte cose che costituiscono le categorie centrali del capitalismo fin dai suoi inizi. La critica del valore analizza anche quella che è la crisi irreversibile in cui oggi si trovano tutte queste categorie. Si tratta di un approccio che si ispira a Marx, ma che lo fa in un modo assolutamente non «ortodosso». Nata in Germania negli anni '80 (ed in modo del tutto simile, seppure indipendentemente, negli Stati Uniti, con l'opera di Moishe Postone) intorno alla rivista "Krisis", la critica del valore ha avuto una ripercussione particolarmente importante in Brasile.

- Details

- Hits: 2992

NO al referendum confermativo di settembre. Un voto politico: la Costituzione va attuata, non demolita pezzo dopo pezzo

di Giuseppe D'Elia

La vera posta in gioco di questa ennesima partita referendaria, l’obiettivo reale è l’impianto egalitario, solidaristico e genuinamente democratico della Costituzione repubblicana. L’attacco all’assetto istituzionale è solo il primo passo. Se si afferma definitivamente l’idea che la Carta — la Legge Fondamentale — è un problema da risolvere e non un progetto di società da realizzare, la strada per la definitiva cancellazione di ogni conquista sociale del movimento operaio sarà spianata e il ritorno al lavoro servile per quasi tutti è ciò che ci aspetta alla fine della corsa: lavoro scarso, precario, povero e senza nessuna prospettiva di concreto miglioramento per la maggioranza della popolazione e tutta la ricchezza che si concentra nella mani di pochi privilegiati (ricchi e super-ricchi)

La vera posta in gioco di questa ennesima partita referendaria, l’obiettivo reale è l’impianto egalitario, solidaristico e genuinamente democratico della Costituzione repubblicana. L’attacco all’assetto istituzionale è solo il primo passo. Se si afferma definitivamente l’idea che la Carta — la Legge Fondamentale — è un problema da risolvere e non un progetto di società da realizzare, la strada per la definitiva cancellazione di ogni conquista sociale del movimento operaio sarà spianata e il ritorno al lavoro servile per quasi tutti è ciò che ci aspetta alla fine della corsa: lavoro scarso, precario, povero e senza nessuna prospettiva di concreto miglioramento per la maggioranza della popolazione e tutta la ricchezza che si concentra nella mani di pochi privilegiati (ricchi e super-ricchi)

* * * *

La questione della rappresentanza, come sappiamo, è il tema concreto messo in gioco da questa ennesima riforma costituzionale.

Tuttavia, a mio avviso, è fondamentale capire che le ragioni del NO vanno difese e sostenute, andando al di là della singola e specifica questione.

Il punto nodale, insomma, non è solo ed esclusivamente capire se — al netto dei senatori a vita — sia meglio avere 600 parlamentari o 945.

Dirimente è capire bene quale sia la vera posta in gioco, ovvero lo spazio democratico (= il controllo delle istituzioni democratiche) e le politiche concrete che per mezzo di queste istituzioni si possono realizzare.

Non è un caso che il Coordinamento per la Democrazia Costituzionale metta espressamente in correlazione questo progetto di riforma con i precedenti tentativi, già bocciati dal popolo sovrano, e con la necessità di reintrodurre nel sistema una legge elettorale di tipo proporzionale puro:

- Details

- Hits: 2258

Sulla questione dell'italexit

Comunicato

di Nuova Direzione

1- Alcune note preliminari sulla situazione

1- Alcune note preliminari sulla situazione

Nuova Direzione è nata per fare lotta politica e culturale. La sua dimensione non permette al momento di darsi un’organizzazione politica strutturata in forma partito.

Siamo ormai abituati al nanismo di quelle organizzazioni della sinistra che si autodefiniscono ‘partito’ pur potendo contare su poche migliaia di attivisti, ma scendere al livello delle centinaia rischierebbe il ridicolo.

Un’associazione formata da un paio di centinaia di attivisti può e deve impegnarsi su due fronti: da un lato lo sforzo teorico (produrre analisi politica, economica e sociale e condurre discussione pubblica), dall’altro quello pratico (partecipare alle lotte sociali, con il duplice obiettivo di comprendere cosa si muove nella società e di promuovere il conflitto tramite il confronto e il dialogo nei luoghi di lavoro, l’adesione e il supporto alle istanze dei lavoratori, la spinta a formularne di nuove).

Cioè essere nelle lotte attuali, per le lotte da organizzare, formulando sintesi dalle lotte in corso.

Un approccio che nulla ha a che fare con l’attendismo o il ritiro nella torre eburnea.

L’associazione non ha mai promesso di partecipare a tornate elettorali per far eleggere i propri iscritti nelle amministrazioni pubbliche. Non ne abbiamo la forza e non è il nostro obiettivo primario.

Come si può desumere dalle Tesi Politiche ampie ed ambiziose che abbiamo prodotto, vogliamo promuovere un cambio di paradigma sistemico e lottare per contribuire nella misura del possibile a cambiare i rapporti di forza all’interno della società, perché i cambiamenti a livello istituzionale possano avvenire e non essere facilmente neutralizzati.

- Details

- Hits: 1497

Umanesimo europeo

Discussione

di Stefano Virgilio

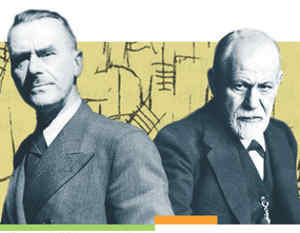

F. S. Trincia, Umanesimo europeo. Sigmund Freud e Thomas Mann, Morcelliana 2019

Umanesimo europeo. Sigmund Freud e Thomas Mann, ultimo lavoro di Francesco Saverio Trincia, uscito nei tipi di Morcelliana/Scholè (2019), è un denso e interessante tentativo di riscoprire alcuni tratti della portata filosofica (termine particolarmente significativo, considerando la diffidenza di Freud nei confronti della filosofia) della psicoanalisi freudiana alla luce del filtro interpretativo di Thomas Mann. Parallelo a tale riscoperta è il proposito di fare chiarezza e di reinterpretare alcuni aspetti del pensiero freudiano in modo tale che, senza facili sensazionalismi o avventurismi ermeneutici, vi si possano accostare categorie apparentemente lontane, attraverso un metodo che procede senza contrapporre elementi opposti (ad esempio “razionalità e irrazionalità”, “progresso e regresso”), bensì mostrando “hegelianamente” una loro reciproca implicazione “ossimorica”.

Umanesimo europeo. Sigmund Freud e Thomas Mann, ultimo lavoro di Francesco Saverio Trincia, uscito nei tipi di Morcelliana/Scholè (2019), è un denso e interessante tentativo di riscoprire alcuni tratti della portata filosofica (termine particolarmente significativo, considerando la diffidenza di Freud nei confronti della filosofia) della psicoanalisi freudiana alla luce del filtro interpretativo di Thomas Mann. Parallelo a tale riscoperta è il proposito di fare chiarezza e di reinterpretare alcuni aspetti del pensiero freudiano in modo tale che, senza facili sensazionalismi o avventurismi ermeneutici, vi si possano accostare categorie apparentemente lontane, attraverso un metodo che procede senza contrapporre elementi opposti (ad esempio “razionalità e irrazionalità”, “progresso e regresso”), bensì mostrando “hegelianamente” una loro reciproca implicazione “ossimorica”.

Sotto questo punto di vista, degno di interesse è già il titolo, che associa il concetto di “umanesimo” al padre della psicoanalisi. Tale nesso, infatti, non appare affatto immediato, e non è un caso che l’autore dedichi al «senso del problema» l’intero primo capitolo, nel quale illustra gli scopi del lavoro e il percorso attraverso il quale si propone di raggiungerli. Trincia cerca di mettere a fuoco il modo in cui si può parlare di “umanesimo” all’interno del pensiero freudiano e, va detto, si tratta di un’impresa non facile, non foss’altro per il fatto che «Freud non definisce se stesso mai “umanista”. Nessuna dottrina e tanto più nessuna retorica o ideologia dell’uomo è presente nel suo universo concettuale e clinico» (p. 12). Siamo quindi di fronte a un primo apparente paradosso: ricercare un umanesimo che “non c’è”. Trincia affronta la sfida col supporto essenziale di due saggi di Thomas Mann (uno dedicato direttamente a Freud e uno su Nietzsche), di cui si serve per individuare la presenza di un progetto umanistico all’interno del pensiero di Freud.

- Details

- Hits: 2204

Note sulla crisi: pandemia e trasformazioni capitalistiche

Intervista a Giovanni Semi

A cura di Città Senza Centro e Commonware

CSC: Nella “città del contagio” secondo te quali sono le tendenze di trasformazione del capitalismo delle piattaforme? Pensiamo da un lato ai processi di gentrification e turistificazione dei centri storici e dall'altro a quelli di produzione, consumo e distribuzione di beni e servizi culturali. Con la pandemia il consumo culturale comporterà una ristrutturazione delle gerarchie? Quali saranno i dispositivi di esclusione da certe esperienze di consumo culturale?

CSC: Nella “città del contagio” secondo te quali sono le tendenze di trasformazione del capitalismo delle piattaforme? Pensiamo da un lato ai processi di gentrification e turistificazione dei centri storici e dall'altro a quelli di produzione, consumo e distribuzione di beni e servizi culturali. Con la pandemia il consumo culturale comporterà una ristrutturazione delle gerarchie? Quali saranno i dispositivi di esclusione da certe esperienze di consumo culturale?

Una cosa che sostengono quelli che si occupano di consumi culturali da quarant’anni a questa parte è che esiste una tendenza massiccia e diffusa verso quello che chiamano “onnivorismo culturale”, ovvero il fatto che una quota sempre maggiore di popolazione consuma sempre più prodotti culturali simili indipendentemente dalle diverse appartenenze di classe. Questa è stata una rivoluzione del Novecento. Fino agli anni Cinquanta e Sessanta le classi sociali avevano consumi completamente diversi tra loro e molto segmentati. Dagli anni Sessanta in poi si è sviluppata la tendenza a mescolare i codici e a consumare merci simili. È ovvio che non sono mai prodotti identici. Prendiamo l'esempio dell'automobile che – anche se non è un consumo culturale – funziona bene in questo senso. Tu puoi accedere a un'automobile che ha buona parte degli optionals che ha anche l'automobile di un consumatore più ricco. Tu accedi a quel bene con la finanziarizzazione, sei obbligato a comprare l'auto attraverso l'indebitamento, che ti consente quindi di accedere non al modello di classe superiore ma ad uno con caratteristiche abbastanza simili, mentre il consumatore con più disponibilità economica la compra con la carta di credito o con un bonifico ed ha il top della gamma.

Page 220 of 612