Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1684

Una filosofia applicata e sensibile

Introduzione a Gorz

di Françoise Gollain

Presentiamo qui la traduzione dell’intro al libro di Françoise Gollain sul pensiero e il percorso anche esistenziale di André Gorz. Il libro, dal titolo “André Gorz – Une philosophie de l’emancipation”, uscito recentemente in Francia per le edizioni Harmattan, investe 50 anni di storia sociale filtrata attraverso la ricca e variegata esperienza di André Gorz, pensatore anomalo della sinistra ma quanto mai stimolante e attuale, specie in un momento come questo dove sembra sia diventato impossibile elaborare una strategia capace di opporsi al dominio della merce e del capitale, e alla loro devastante crisi. Particolarmente importante, dal nostro punto di vista, l’interesse manifestato da Gorz, nella parte finale della sua vita, verso la Wertkritik (Critica del valore), cioè quella corrente di pensiero il cui esponente di punta è stato Robert Kurz e di cui noi, redattori dell’Anatra di Vaucanson, cerchiamo di farci portavoce.

Françoise Gollain è dottoressa in sociologia e specialista del pensiero di Gorz. Ha collaborato con la rivista Entropia. Insegna alla Open University di Cardiff. Vive tra la Francia e il Galles [redazione].

Figura di punta dell’ecologia politica e critico radicale del lavoro, Gérard Horst, alias André Gorz, ha saputo coniugare le qualità del giornalista (sotto lo pseudonimo di Michel Bosquet) con quelle del saggista visionario. Voce singolare durante mezzo secolo di dibattito in seno ad una sinistra affrancata da un marxismo sclerotizzato ma (al tempo stesso) non chiusa al meglio dell’eredità marxiana, raggiunse una sicura autorevolezza anche come teorico.

Figura di punta dell’ecologia politica e critico radicale del lavoro, Gérard Horst, alias André Gorz, ha saputo coniugare le qualità del giornalista (sotto lo pseudonimo di Michel Bosquet) con quelle del saggista visionario. Voce singolare durante mezzo secolo di dibattito in seno ad una sinistra affrancata da un marxismo sclerotizzato ma (al tempo stesso) non chiusa al meglio dell’eredità marxiana, raggiunse una sicura autorevolezza anche come teorico.

Per questo, potrebbe a prima vista sembrare sorprendente tramandarlo alla posterità come filosofo, nella misura in cui il fondamento filosofico della sua riflessione non viene in primo piano nelle opere più conosciute al grande pubblico, fatta eccezione per Il traditore.1

Gorz inoltre rivendicava lui stesso la sua mancanza di professionalità e si riconosceva fra i “cani sciolti” della filosofia, che non trovano né pubblico né editori e che possono praticarla solo applicandola a questioni socio-economiche. Coltivando la “non-appartenenza” in ragione di una storia personale tormentata, si è concesso solo lo statuto di filosofo “naufragato”, mancato (verunglückt).2 Questo epiteto non riesce comunque a rendere conto del fatto che la sua extraterritorialità accademica rappresentava in realtà per lui non solo un punto nevralgico ma ancor più e forse soprattutto una risorsa , come testimonia questa affermazione: “La verità è che io sono un tuttofare, un maverick.3

- Details

- Hits: 3148

La secessione dei ricchi e la questione nazionale

di Raffaele Cimmino

Il 15 febbraio prossimo rappresenta la dead line oltre la quale, se le cose andassero come auspicano i governatori di tre regioni – Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – ci sarà il voto al Senato, a favore o contro ma senza possibilità di emendamenti, sul regionalismo differenziato. Si tratta di un percorso iniziato coi i referendum consultivi sull’autonomia svoltisi in Lombardia e Veneto il 22 ottobre 2017. Le due consultazioni sull’attribuzione di condizioni particolari di autonomia con l’attribuzione delle risorse necessarie hanno avuto esito positivo. L’Assemblea regionale dell’Emilia Romagina, il 3 ottobre 2017, ha invece approvato una risoluzione per l’avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell’intesa con il Governo richiesta dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il 15 febbraio prossimo rappresenta la dead line oltre la quale, se le cose andassero come auspicano i governatori di tre regioni – Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna – ci sarà il voto al Senato, a favore o contro ma senza possibilità di emendamenti, sul regionalismo differenziato. Si tratta di un percorso iniziato coi i referendum consultivi sull’autonomia svoltisi in Lombardia e Veneto il 22 ottobre 2017. Le due consultazioni sull’attribuzione di condizioni particolari di autonomia con l’attribuzione delle risorse necessarie hanno avuto esito positivo. L’Assemblea regionale dell’Emilia Romagina, il 3 ottobre 2017, ha invece approvato una risoluzione per l’avvio del procedimento finalizzato alla sottoscrizione dell’intesa con il Governo richiesta dall’articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

Il regionalismo differenziato è arrivato al traguardo con il governo Conte ma è una pratica istruita dal governo Gentiloni, che, pochi giorni prima delle elezioni del 4 marzo, tramite il sottosegretario Gianclaudio Bressa, ha sottoscritto una preintesa con ognuna delle tre regioni. Largamente simili, questi accordi prevedono all’art. 2 una durata decennale. Saranno immodificabili per dieci anni se non vi sarà il consenso a modificarli della regione interessata.

La devoluzione alle regioni riguarda le 23 materie previste dal terzo comma dell’art. 117, tra cui: politiche del lavoro, istruzione, salute, tutela dell’ambiente, rapporti internazionali e con l’Unione Europea.Le preintese stabiliscono all’articolo 4 che le relative risorse andranno determinate da un’apposita Commissione paritetica Stato-Regione sulla base “di fabbisogni standard superando la spesa storica, in relazione alla popolazione residente e al gettito dei tributi maturato nel territorio regionale in rapporto ai rispettivi valori nazionali, fatti salvi gli attuali livelli di erogazione dei servizi”. Stabiliscono anche, senza meglio specificare, che “Stato e Regione, al fine di consentire una programmazione certa dello sviluppo degli investimenti, potranno determinare congiuntamente modalità per assegnare, anche mediante forme di crediti d’imposta, risorse da attingersi da fondi finalizzati allo sviluppo infrastrutturale del Paese”.

- Details

- Hits: 2367

Quando la dignità è precaria: note sul Jobs Act 2.0

di coniarerivolta

Nel bel mezzo dell’estenuante iter di predisposizione della Legge di bilancio, quasi sotto traccia il 1° novembre scorso sono entrate a tutti gli effetti in vigore le modifiche in tema di contratti di lavoro a termine e di licenziamenti illegittimi previste dal famigerato “Decreto Dignità” (D.L. n 87/2018, convertito in L. n 96/2018), di fatto il primo provvedimento di marca grillino-leghista.

Nel bel mezzo dell’estenuante iter di predisposizione della Legge di bilancio, quasi sotto traccia il 1° novembre scorso sono entrate a tutti gli effetti in vigore le modifiche in tema di contratti di lavoro a termine e di licenziamenti illegittimi previste dal famigerato “Decreto Dignità” (D.L. n 87/2018, convertito in L. n 96/2018), di fatto il primo provvedimento di marca grillino-leghista.

La gestazione del Decreto Dignità è stata accompagnata da un acceso dibattito e da un ampio ventaglio di polemiche. Da un lato, le roboanti dichiarazioni del Ministro Di Maio, secondo cui il Decreto Dignità metterebbe, una volta per tutte, la parola fine alla precarietà del lavoro in Italia e al Jobs Act di renziana memoria. Dall’altro, il codazzo liberista formato da esponenti dell’opposizione (PD in prima linea con la buona compagnia dei compagni di merende di Confindustria), dall’Inps di Tito Boeri, e dalla stampa padronale, secondo cui il decreto è in realtà lesivo per i lavoratori, in quanto generatore di disoccupazione, licenziamenti e di una riduzione dell’attività produttiva, fino ad arrivare a posizione ondivaghe ed ambigue da parte dei sindacati confederali.

Ebbene, per comprendere se ci troviamo di fronte ad una pur blanda riconfigurazione dell’assetto degli attuali rapporti di forza tra imprese e lavoratori, può essere utile evidenziare le implicazioni politiche derivanti dal Decreto Dignità, in particolare i riflessi immediati in termini di conflitto di classe. Ci concentreremo in questo pezzo solo su alcuni aspetti del decreto, in particolare sul ritorno delle causali per i contratti a tempo determinato, sulla riduzione della durata dei contratti a termine e sull’aumento delle indennità per i licenziamenti illegittimi.

Con riferimento ai contratti di lavoro a termine, il Decreto Dignità prevede i seguenti quattro punti.

A) Se il primo contratto a termine stipulato tra la singola impresa e il singolo lavoratore ha una durata superiore ai 12 mesi, o se comunque si tratta di un contratto a termine successivo al primo stipulato tra la stessa impresa e lo stesso lavoratore, l’assunzione a termine deve essere giustificata dal datore di lavoro sulla base di esigenze temporanee dell’impresa, vale a dire indicando le cosiddette causali, che il Jobs Act aveva del tutto eliminato.

- Details

- Hits: 3924

Ripensare la scuola

di Fernanda Mazzoli

Oggi, la questione prioritaria da affrontare, se ci si vuole efficacemente opporre alla deriva economicistica e mantenere aperta, all’interno dell’istituzione scolastica, quella dimensione “utopica” così intimamente legata all’idea stessa di educazione, idea che comporta una tensione intrinseca verso “un altrove” che nulla ha a che vedere con l’adattamento al presente

Da anni l’istruzione è al centro di un’ambiziosa campagna ideologica di segno neoliberista che ha investito significativamente organizzazione, contenuti disciplinari, modalità didattiche e finalità educative del sistema scolastico, fino alla messa in discussione dell’idea stessa di scuola, come è venuta storicamente configurandosi. L’opinione comune secondo la quale la scuola, nel nostro Paese, sarebbe la Cenerentola dell’agenda politica e delle priorità sociali è infondata: perlomeno da un ventennio essa è oggetto di pesanti attenzioni da parte dei diversi governi succedutisi, dei burocrati del MIUR, degli specialisti in Scienze dell’educazione dei Dipartimenti accademici, dei centri studi di fondazioni imprenditoriali e bancarie, delle Commissioni per la cultura europee. Tutti questi attori – politici, economici, culturali – hanno ben chiaro il carattere strategico dell’istituzione e hanno agito di conseguenza, secondo una linea di sostanziale continuità e complementarità. Azienda tra le aziende del territorio nella società di mercato, specializzata nell’erogazione di un bene formativo, alla scuola spetterebbe ormai il compito di promuovere, sin dal primo ciclo, l’educazione all’auto-imprenditorialità di uno studente dotato di quei requisiti di adattabilità, flessibilità, competitività ed efficienza operativa richiesti dalle imprese e di quelle competenze tecnologiche indispensabili alla riproduzione del sistema. La scuola è chiamata a divenire laboratorio pedagogico di un modello distopico di società ruotante intorno alla “cultura d’impresa”, fondata sul primato dell’economia e sulla sua pretesa di colonizzare ogni ambito della vita, rimodellando le condotte individuali e le politiche sociali secondo i principi dell’interesse individuale e della competizione.

Da anni l’istruzione è al centro di un’ambiziosa campagna ideologica di segno neoliberista che ha investito significativamente organizzazione, contenuti disciplinari, modalità didattiche e finalità educative del sistema scolastico, fino alla messa in discussione dell’idea stessa di scuola, come è venuta storicamente configurandosi. L’opinione comune secondo la quale la scuola, nel nostro Paese, sarebbe la Cenerentola dell’agenda politica e delle priorità sociali è infondata: perlomeno da un ventennio essa è oggetto di pesanti attenzioni da parte dei diversi governi succedutisi, dei burocrati del MIUR, degli specialisti in Scienze dell’educazione dei Dipartimenti accademici, dei centri studi di fondazioni imprenditoriali e bancarie, delle Commissioni per la cultura europee. Tutti questi attori – politici, economici, culturali – hanno ben chiaro il carattere strategico dell’istituzione e hanno agito di conseguenza, secondo una linea di sostanziale continuità e complementarità. Azienda tra le aziende del territorio nella società di mercato, specializzata nell’erogazione di un bene formativo, alla scuola spetterebbe ormai il compito di promuovere, sin dal primo ciclo, l’educazione all’auto-imprenditorialità di uno studente dotato di quei requisiti di adattabilità, flessibilità, competitività ed efficienza operativa richiesti dalle imprese e di quelle competenze tecnologiche indispensabili alla riproduzione del sistema. La scuola è chiamata a divenire laboratorio pedagogico di un modello distopico di società ruotante intorno alla “cultura d’impresa”, fondata sul primato dell’economia e sulla sua pretesa di colonizzare ogni ambito della vita, rimodellando le condotte individuali e le politiche sociali secondo i principi dell’interesse individuale e della competizione.

Ben venga, dunque, una ricerca come quella promossa dall’IRRE Lombardia (Istituto Regionale di Ricerca Educativa) che ha visto un gruppo di docenti universitari e della Secondaria interrogarsi sui fondamenti teorici e i fini sociali di una cultura autenticamente riformatrice nella scuola, nella comune convinzione che scuola ed educazione, invece di assecondare l’attuale stato delle cose, abbiano un carattere fortemente utopico.

- Details

- Hits: 2083

Draghi sulle crisi: come affrontarle in un’area valutaria?

di Francesco Farina

Nel discorso tenuto in dicembre in occasione della Laurea Honoris Causa in Economics dell’Università Sant’Anna di Pisa – un denso excursus sulla vicenda europea – il Presidente della BCE Mario Draghi si è espresso con la libertà di giudizio che nella sua posizione ci si conquista soltanto a fine mandato. Draghi ha rilevato come la crisi finanziaria abbia portato alla luce i seri problemi di aggiustamento agli shock che si celano nell’impianto dell’euro. Molti, ed altrettanto enormi, sono tuttavia anche i vantaggi dell’euro: all’incremento dimensionale dei mercati di sbocco dei prodotti, permesso dai vari allargamenti del mercato unico, ha fatto seguito l’abbattimento dell’incertezza sulla redditività attesa degli investimenti; esso ha consentito alle imprese dell’area valutaria di trarre il massimo vantaggio dallo sfruttamento delle economie di scala. Draghi ha sottolineato inoltre, correggendo il giudizio sulla stasi ventennale della produttività in Italia, che incrementi in realtà ce ne sono stati. Se i dati sulla performance del nostro sistema economico non sono in grado di esibirli è perché tali progressi sono occultati nella sequenza di beni intermedi italiani inseriti nelle più importanti “catene di valore” europee. Il vasto settore manifatturiero italiano vanta infatti una significativa partecipazione – che riguarda ben mezzo milione di lavoratori – alla rete dei processi produttivi di imprese europee che esportano in tutto il mondo. Inoltre, nell’accrescere il contenuto di importazioni delle esportazioni (i beni intermedi che entrano nella produzione dei beni finali esportati), le “catene di valore” europee finiscono per annullare gran parte del miglioramento della bilancia commerciale che ci si potrebbe attendere dalla svalutazione del cambio di una nostra ipotetica valuta. “In un mondo sempre più dominato dalle economie di scala – conclude Draghi – l’Italia ha mantenuto le sue fondamentali caratteristiche (…) e si è profondamente integrata nei processo produttivo europeo attraverso il Mercato Unico e la moneta unica”.

Nel discorso tenuto in dicembre in occasione della Laurea Honoris Causa in Economics dell’Università Sant’Anna di Pisa – un denso excursus sulla vicenda europea – il Presidente della BCE Mario Draghi si è espresso con la libertà di giudizio che nella sua posizione ci si conquista soltanto a fine mandato. Draghi ha rilevato come la crisi finanziaria abbia portato alla luce i seri problemi di aggiustamento agli shock che si celano nell’impianto dell’euro. Molti, ed altrettanto enormi, sono tuttavia anche i vantaggi dell’euro: all’incremento dimensionale dei mercati di sbocco dei prodotti, permesso dai vari allargamenti del mercato unico, ha fatto seguito l’abbattimento dell’incertezza sulla redditività attesa degli investimenti; esso ha consentito alle imprese dell’area valutaria di trarre il massimo vantaggio dallo sfruttamento delle economie di scala. Draghi ha sottolineato inoltre, correggendo il giudizio sulla stasi ventennale della produttività in Italia, che incrementi in realtà ce ne sono stati. Se i dati sulla performance del nostro sistema economico non sono in grado di esibirli è perché tali progressi sono occultati nella sequenza di beni intermedi italiani inseriti nelle più importanti “catene di valore” europee. Il vasto settore manifatturiero italiano vanta infatti una significativa partecipazione – che riguarda ben mezzo milione di lavoratori – alla rete dei processi produttivi di imprese europee che esportano in tutto il mondo. Inoltre, nell’accrescere il contenuto di importazioni delle esportazioni (i beni intermedi che entrano nella produzione dei beni finali esportati), le “catene di valore” europee finiscono per annullare gran parte del miglioramento della bilancia commerciale che ci si potrebbe attendere dalla svalutazione del cambio di una nostra ipotetica valuta. “In un mondo sempre più dominato dalle economie di scala – conclude Draghi – l’Italia ha mantenuto le sue fondamentali caratteristiche (…) e si è profondamente integrata nei processo produttivo europeo attraverso il Mercato Unico e la moneta unica”.

- Details

- Hits: 1688

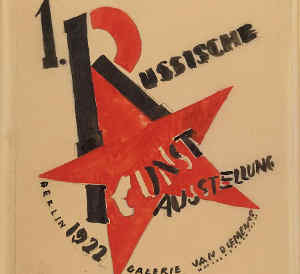

Centenario della rivoluzione bolscevica: riproporne l’attualità

di Carlo Lozito

Nonostante gli innumerevoli tentativi di infiocchettarla da parte di un esercito di apologeti borghesi, la violenza dei rapporti di produzione borghesi è tale che si impone, a coloro che con occhi disincantati guardano lo stato di cose attuale, il compito di cambiare un sistema così ingiusto e antistorico tornando a ripensare la società dei liberi produttori associati indicataci da Marx. Sono in gioco il futuro dell’umanità e la vivibilità del pianeta.

Nonostante gli innumerevoli tentativi di infiocchettarla da parte di un esercito di apologeti borghesi, la violenza dei rapporti di produzione borghesi è tale che si impone, a coloro che con occhi disincantati guardano lo stato di cose attuale, il compito di cambiare un sistema così ingiusto e antistorico tornando a ripensare la società dei liberi produttori associati indicataci da Marx. Sono in gioco il futuro dell’umanità e la vivibilità del pianeta.

“Ogni cosa oggi sembra portare in sé la sua contraddizione. Macchine, dotate del meraviglioso potere di ridurre e potenziare il lavoro umano, fanno morire l’uomo di fame e lo ammazzano di lavoro. Un misterioso e fatale incantesimo trasforma le nuove sorgenti della ricchezza in fonti di miseria. Le conquiste della tecnica sembrano ottenute a prezzo della loro stessa natura. Sembra che l’uomo nella misura in cui assoggetta la natura, si assoggetti ad altri uomini o alla propria abiezione. Perfino la pura luce della scienza sembra poter risplendere solo sullo sfondo tenebroso dell’ignoranza. Tutte le nostre scoperte e i nostri progressi sembrano infondere una vita spirituale alle forze materiali e al tempo stesso istupidire la vita umana, riducendola a una forza materiale. Questo antagonismo fra l’industria moderna e la scienza da un lato e la miseria moderna e lo sfacelo dall’altro; questo antagonismo fra le forze produttive e i rapporti sociali della nostra epoca è un fatto tangibile, macroscopico e incontrovertibile. Qualcuno può deplorarlo; altri possono desiderare di disfarsi delle tecniche moderne per sbarazzarsi dei conflitti moderni o possono pensare che un così grande progresso nell’industria esiga di essere integrato da un regresso altrettanto grande nella politica. Da parte nostra non disconosciamo lo spirito malizioso che si manifesta in tutte queste contraddizioni. Nei segni che confondono la borghesia e i meschini profeti del regresso riconosciamo la mano del nostro valente amico, Robin Goodfellow, la vecchia talpa che scava tanto rapidamente, il grande minatore: la rivoluzione. La storia è il giudice e il proletariato il suo esecutore.”

- Details

- Hits: 1766

Tav-Guaidò: per i Cinque Stelle hic Rhodus, hic salta

di Fulvio Grimaldi

Il latino dice: “Qui è Rodi, qui salta” ed è l’intimazione fatta da Esopo a uno che afferma di sapere fare salti altissimi. Di fronte al bivio TAV-Venezuela, va fatta ai 5 Stelle

Il tradimento dei figli

Il tradimento dei figli

L’Italia di Dante, Leopardi, Fenoglio, Caravaggio, Montessori; la Spagna di Cervantes, Unamuno, Dolores Ibarruri, Picasso; La Germania di Goethe, Schopenhauer, Brecht, Sophie Scholl; l’Inghilterra di Shakespeare, Byron, Dickens, Melville; la Francia di Cartesio, Olympe De Gouges, Diderot, Balzac, Verlaine….. Hanno concesso ai loro (il)legittimi governanti di decretare il Tramonto dell’Occidente. Di quell’Occidente, non colonialista, non ipocrita e sanguinario, non capitalista, in sostanza non cristiano, che era stato tenuto a battesimo da Omero, Prassitele, Euripide, Socrate, Seneca, Ovidio.

Scusate se vi mitraglio con questa grandine di nomi.. E’ che continuano a venirmi in testa, loro e tanti altri, al cospetto dell’enormità di quanto va accadendo sotto i nostri antichissimi e, oggi anche vecchi, occhi, nella sostanziale passività dei figli di quegli uomini e donne. A me, a noi, che credevamo di averla scampata, che le previsioni, ammettiamolo, ottimistiche al cospetto di quanto va precipitando, non si sarebbero avverate del tutto prima della fine del nostro passaggio, visto che ci proteggeva l’ombra di tali giganti…che almeno le parvenze, la forma, sarebbero state mantenute, tanto da non farci buttare l’ultima occhiata su una infinita distesa di ghiaccio.

Non di inverno nucleare si tratta qui, ma di un inverno che seppellisce sotto la sua lastra di ghiaccio intelligenza, coscienza, convivenza civile, progresso umano, quello di cui quegli spiriti avevano plasmato l’anima.. Bene lo stanno rappresentando in simbolo le temperature artiche che paralizzano nel gelo le più gloriose città, la più pregiata natura del Nord America. Sto parlando dell’accondiscendenza concessa, da alcuni con impudico trasporto, da altri intingendo le mani nel catino di Ponzio Pilato e, infine, da coloro di cui noi siamo partorienti cronici: i né-né.

- Details

- Hits: 3484

Ludd, o il Sessantotto trascendente

di Anselm Jappe

Tra il 1968 e il 1978 l’Italia, com’è noto, ha vissuto la più lunga stagione contestataria di tutti i paesi occidentali in quel periodo, mentre altrove “il Sessantotto” era generalmente tanto intenso quanto breve. Era anche l’unico paese dove le proteste videro una sostanziale partecipazione operaia e popolare. Allo stesso tempo, l’Italia ha dato un’elaborazione teorica tutta sua di quegli eventi e della loro novità: l’operaismo, le cui propaggini si estendono fino a oggi. In retrospettiva, l’operaismo e le organizzazioni da esso influenzate (Potere Operaio, Lotta continua, poi Autonomia operaia) sembravano occupare tutto lo spazio a sinistra del PCI, vista anche la scarsa importanza che ebbero maoisti e trotzkisti, diversamente dagli altri paesi europei. In effetti, esiste ormai una ricca letteratura sull’operaismo. Tuttavia, a margine c’erano altre correnti che si volevano più radicali e che si ispiravano soprattutto ai situazionisti francesi e alla tradizione anti-leninista dei Consigli operai. Questa piccola area di “comunisti eretici”, che spiccava più per lucidità che per impatto immediato sulle lotte sociali, va sotto il nome di “Critica radicale”. Il suo raggruppamento più importante fu Ludd. Benché sia esistito per appena un anno, dal 1969 al 1970, coinvolgendo solo alcune decine di persone, soprattutto a Genova e Milano, e ne rimangano essenzialmente tre bollettini e alcuni volantini, Ludd è diventato nel corso del tempo una “leggenda” per quegli ambienti della critica sociale che si richiamano alle idee situazioniste, oggi forse più numerosi che quarant’anni fa.

Tra il 1968 e il 1978 l’Italia, com’è noto, ha vissuto la più lunga stagione contestataria di tutti i paesi occidentali in quel periodo, mentre altrove “il Sessantotto” era generalmente tanto intenso quanto breve. Era anche l’unico paese dove le proteste videro una sostanziale partecipazione operaia e popolare. Allo stesso tempo, l’Italia ha dato un’elaborazione teorica tutta sua di quegli eventi e della loro novità: l’operaismo, le cui propaggini si estendono fino a oggi. In retrospettiva, l’operaismo e le organizzazioni da esso influenzate (Potere Operaio, Lotta continua, poi Autonomia operaia) sembravano occupare tutto lo spazio a sinistra del PCI, vista anche la scarsa importanza che ebbero maoisti e trotzkisti, diversamente dagli altri paesi europei. In effetti, esiste ormai una ricca letteratura sull’operaismo. Tuttavia, a margine c’erano altre correnti che si volevano più radicali e che si ispiravano soprattutto ai situazionisti francesi e alla tradizione anti-leninista dei Consigli operai. Questa piccola area di “comunisti eretici”, che spiccava più per lucidità che per impatto immediato sulle lotte sociali, va sotto il nome di “Critica radicale”. Il suo raggruppamento più importante fu Ludd. Benché sia esistito per appena un anno, dal 1969 al 1970, coinvolgendo solo alcune decine di persone, soprattutto a Genova e Milano, e ne rimangano essenzialmente tre bollettini e alcuni volantini, Ludd è diventato nel corso del tempo una “leggenda” per quegli ambienti della critica sociale che si richiamano alle idee situazioniste, oggi forse più numerosi che quarant’anni fa.

Per la prima volta, una larga documentazione su Ludd e i suoi “precursori” è disponibile su carta stampata (il materiale era già disponibile sul sito nelvento.net). Un’utile introduzione di Leonardo Lippolis spiega il contesto storico. Quasi metà del libro è occupato da un saggio di 200 pagine di Paolo Ranieri, ex membro del gruppo, che mescola ricordi personali con commenti allo stato attuale del mondo, offrendo informazioni preziose, ma anche alcuni deplorevoli scivoloni.

- Details

- Hits: 2941

Lo Stato Italiano molla il Mezzogiorno

di Biagio Borretti e Italo Nobile

Il 15 febbraio – a Roma – in occasione della probabile approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Decreto sull’Autonomia Differenziata, è stato convocato un presidio di lotta a Montecitorio per protestare contro questo dispositivo normativo che accentuerà gli squilibri territoriali del nostro paese, aumenterà il divario Nord/Sud, le disuguaglianze sociali ed il complesso degli strumenti deregolamentazione dell’unità politica e materiale dei settori popolari.

Il 15 febbraio – a Roma – in occasione della probabile approvazione, da parte del Consiglio dei Ministri, del Decreto sull’Autonomia Differenziata, è stato convocato un presidio di lotta a Montecitorio per protestare contro questo dispositivo normativo che accentuerà gli squilibri territoriali del nostro paese, aumenterà il divario Nord/Sud, le disuguaglianze sociali ed il complesso degli strumenti deregolamentazione dell’unità politica e materiale dei settori popolari.

Si pone, quindi, di nuovo, la necessità di una ripresa della discussione su una nuova “Questione/Contraddizione Meridionale/Mediterranea” che sappia descrivere le attuali dinamiche del corso della crisi e delle conseguenti trasformazioni che stanno configurando la nuova mappa del comando economico e sociale del paese dentro le convulsioni che l’Azienda/Italia vive nel gorgo della competizione internazionale.

Ripubblichiamo – per favorire il dibattito dei compagni e degli attivisti – una scheda, redatta da Biagio Borretti ed Italo Nobile, su un libro che ha segnato la qualità del dibattito sul Sud e sulle trasformazioni della forma/stato nel Mezzogiorno d’Italia.

Nei prossimi giorni daremo conto di altri contributi che stanno giungendo al nostro sito[La redazione del sito della Rete dei Comunisti].

* * * *

Il lavoro di Ferrari Bravo, di cui di seguito si offre una scheda sintetica, è per molti versi superato dalle modifiche profonde che si sono susseguite sul piano materiale, della formazione economico-sociale negli ultimi decenni e, di conseguenza, anche nel campo del politico. L’analisi della forma-stato, di una particolare forma-stato, storicamente e socialmente determinata, risulta oggi, a tratti, addirittura “incomprensibile”, tali sono stati i cambiamenti, anche sul piano istituzionale.

- Details

- Hits: 1888

Marx, quale critica dell'utopia?[1]

di Miguel Abensour

La redazione di Thomasproject.net pubblica online il lungo articolo di Miguel Abensour dedicato al rapporto che Karl Marx intrattenne col pensiero utopico. L’articolo è stato inserito nella recente pubblicazione collettanea dal titolo Alle frontiere del capitale, l’ultimo volume della collana Altronovecento. Comunismo eretico e pensiero critico curata da Pier Paolo Poggio della Fondazione Micheletti di Brescia, uscito da poco in libreria

La questione proposta può sembrare accademica, invecchiata, anzi, completamente sorpassata. Se negli anni Settanta ebbe un senso politico e filosofico evidente, ora nella congiuntura presente – sotto il segno del «realismo», del ritorno del diritto e dello Stato di diritto – appare come un oggetto di controversia erudita, un punto di storia della filosofia o delle dottrine, capace al massimo di attrarre l’attenzione di qualche marxologo e «utopiologo», da tempo, se posso dirlo, fuori dal servizio attivo.

La questione proposta può sembrare accademica, invecchiata, anzi, completamente sorpassata. Se negli anni Settanta ebbe un senso politico e filosofico evidente, ora nella congiuntura presente – sotto il segno del «realismo», del ritorno del diritto e dello Stato di diritto – appare come un oggetto di controversia erudita, un punto di storia della filosofia o delle dottrine, capace al massimo di attrarre l’attenzione di qualche marxologo e «utopiologo», da tempo, se posso dirlo, fuori dal servizio attivo.

Di più. Non sarebbe una questione crepuscolare, consistente nel dissertare dottamente su due forme di vita entrambe irrimediabilmente invecchiate? In breve, saremmo nel grigiore più pieno.

Non è così, però, ai miei occhi. Si tratta piuttosto di una questione intempestiva – contro lo spirito del tempo – inattuale, altra dall’attuale. Dal lato di Marx: si può, in effetti, considerare che il crollo dei regimi che si richiamavano al marxismo abbia avuto paradossalmente l’effetto di restituirci Marx. Voglio dire, cioè, che la lettura filosofica, critica, finora tentata solo da alcuni (M. Rubel, M. Henry, P. Ansart, C. Castoriadis), diventa ormai una modalità di lettura accessibile a tutti, purché disposti a rompere con l’ideologizzazione a cui l’opera di Marx è stata sottoposta. Quest’opera ci è di nuovo offerta come un’opera di pensiero, con le sue ambiguità, le sue contraddizioni, la sua incompiutezza, le sue opacità. Essa ci appare ormai come se si elaborasse alla prova della sua propria divisione. E ci attrae più per i cammini di pensiero che ha dischiuso e percorso fino a un certo punto, che non per le «tesi» cui sarebbe pervenuta. Noi riscopriamo un Marx suscettibile di rilanciare la nostra interrogazione, anziché fornirci un focolare di certezze. All’occorrenza questo significa che ci è ormai possibile riesaminare la questione della critica dell’utopia, della sua vera portata, al di fuori delle diverse ortodossie che se ne sono impadronite, facendo riemergere l’operazione complessa di Marx nei confronti delle utopie.

- Details

- Hits: 1506

La rivoluzione nella nostra vita

di Matteo Montaguti

Emiliana Armano e Raffaele Sciortino (a cura di), Revolution in our lifetime. Conversazione con Loren Goldner sul lungo Sessantotto, Colibrì 2018, pp. 112, € 14,00.

«Il problema per me è sempre stato quello di usare la scrittura come arma»

«Il problema per me è sempre stato quello di usare la scrittura come arma»

Loren Goldner

Nel cinquantesimo anniversario del Sessantotto, caduto nell’anno appena passato, sono state numerose le pubblicazioni, accademiche e non, che ne hanno tentato un bilancio, perlopiù di tipo storiografico, memorialistico o sociologico, oppure di basso taglio giornalistico. Ben poche, invece, quelle che hanno provato a farne un bilancio politico nitido, di lungo corso e soprattutto di parte. Tra queste va sicuramente segnalato, anche rispetto alla ricorrenza del mezzo secolo che ci separa dalla rivolta operaia del 1969, Revolution in our lifetime. Conversazione con Loren Goldner sul lungo Sessantotto, curata da Emiliana Armano e Raffaele Sciortino per i tipi di Edizioni Colibrì.

Loren Goldner, settantenne militante marxista e atipico intellettuale statunitense, è una figura poco conosciuta in Italia ma di spessore internazionale: ha al suo attivo un’infaticabile attività teorica e di pubblicista, con numerosi saggi di critica dell’economia politica, filosofici, letterari (alcuni dei quali tradotti anche in italiano, come L’avanguardia della regressione. Pensiero dialettico e parodie post-moderne nell’era del capitale fittizio e, in concomitanza con la crisi dei subprime in America, il volume Capitale fittizio e crisi del capitalismo, entrambi delle edizioni PonSinMor) e conduce da diversi decenni un recupero critico della storia di classe e una rigorosa analisi sulle trasformazioni del capitale, in particolare per quanto riguarda la sua finanziarizzazione, rileggendo la nozione marxiana di “capitale fittizio” alla luce della lunga crisi del dollaro iniziata dopo la rottura degli accordi di Bretton Woods.

Il volume curato da Armano e Sciortino è un denso ma agile strumento utile per la difficile operazione di definire un punto di vista militante e un metodo di pensiero autonomo che sappiano confrontarsi, oggi, con i tempi, le espressioni e le forme globali della lotta di classe – e quindi di un agire politico di parte – senza cedere alla rassegnazione dello sguardo contingente, alla vana nostalgia per il passato («la nostalgia non è un’emozione da marxisti […] cerchiamo di guardare al futuro a partire da una valutazione lucida e realistica del presente», p.72), alle facili narrazioni egemoni e alle difficili impasse della propria fase.

- Details

- Hits: 2299

Quale Marx?

Lo scontro egemonico tra Gramsci e Gentile

di Emiliano Alessandroni

Premessa

Premessa

Nel paragrafo 235 del Quaderno 8, dal titolo Introduzione allo studio della filosofia, Gramsci sostiene l'importanza di «rivedere» e «criticare tutte le teorie storicistiche di carattere speculativo», predisponendo, sull'esempio di Engels, le idee per la composizione di «un nuovo Antidühring, che», afferma, «potrebbe essere un AntiCroce, poiché in esso potrebbe riassumersi non solo la polemica contro la filosofia speculativa, ma anche, implicitamente, quella contro il positivismo e le teorie meccanicistiche, deteriorazione della filosofia della praxis»1. Più avanti, in Q 10b, 11, egli specifica che «un Anti-Croce deve essere anche un Anti-Gentile»2.

La lotta contro le teorie dei due filosofi idealisti costituisce per Gramsci una delle vie maestre per procedere ad una corretta esposizione di quella «filosofia della praxis» che individuava in Marx ed Engels i propri padri fondatori. Il primo oggetto del contendere è dunque il materialismo storico e vedremo come le riflessioni di Gramsci, tanto quelle dei Quaderni quanto quelle degli scritti precedenti, forniscano gli elementi fondamentali oltre che per la stesura di un Anti-Croce anche per quella di un Anti-Gentile3.

Nell'accostarsi a questo tema occorre tenere in considerazione due questioni fondamentali 1) Gentile non è mai stato marxista; 2) elementi del marxismo sono penetrati nella prospettiva di Gentile. Contrariamente a quanto da un primo sguardo possa apparire, di questi due punti è il secondo a costituire il dato meno sorprendente. Gramsci stesso ci induce invero a supporre che dopo Marx non esiste autore della storia della filosofia nel quale non si possano rintracciare testimonianze della sua lezione.

- Details

- Hits: 2349

Il lavoro ci interessa, ma pure il salario

di Teresa Battista*

In un editoriale del "Corriere della sera" Ferruccio De Bortoli sostiene che il lavoro c'è, a mancare sono i giovani talenti interessati a lavorare. Ma la realtà è un'altra e parla di precarietà, basse retribuzioni ed emigrazioni dall'Italia

Pare che i liberali del nostro paese non possano fare a meno di biasimare quotidianamente disoccupati e poveri, quali soggetti privi di ogni etica e intrinsecamente oziosi, scansafatiche. Proprio qualche giorno fa dalle pagine del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli si lancia in un’invettiva contro la classe lavoratrice precaria e disoccupata, usando come alibi il discusso e discutibile “reddito di cittadinanza” da poco approvato dal governo, quale meccanismo che disincentiverebbe i disoccupati a darsi da fare e accettare le centinaia di migliaia di posti di lavoro disponibili. Insomma, parafrasando il titolo dell’articolo citato, secondo lui il lavoro c’è ma non ci interessa. Figuriamoci con un po’ di reddito di sudditanza a disposizione.

Pare che i liberali del nostro paese non possano fare a meno di biasimare quotidianamente disoccupati e poveri, quali soggetti privi di ogni etica e intrinsecamente oziosi, scansafatiche. Proprio qualche giorno fa dalle pagine del Corriere della Sera, Ferruccio De Bortoli si lancia in un’invettiva contro la classe lavoratrice precaria e disoccupata, usando come alibi il discusso e discutibile “reddito di cittadinanza” da poco approvato dal governo, quale meccanismo che disincentiverebbe i disoccupati a darsi da fare e accettare le centinaia di migliaia di posti di lavoro disponibili. Insomma, parafrasando il titolo dell’articolo citato, secondo lui il lavoro c’è ma non ci interessa. Figuriamoci con un po’ di reddito di sudditanza a disposizione.

Le argomentazioni adottate discendono direttamente dalla teoria neoclassica secondo cui un aumento dei sussidi ridurrebbe l’incentivo per i disoccupati a cercare lavoro perché potrebbero godere di un reddito seppur modesto, rifiutando la fatica del lavoro a cui sono costretti dalla propria condizione sociale. Tuttavia, la realtà e la ricerca scientifica smentiscono ormai da decenni questi argomenti. Il tentativo di riportare i fatti dentro il guscio ideologico del liberismo appare sempre più goffo e velleitario. Vale però la pena ricordare che il contrasto a una politica di sussidi in caso di disoccupazione e/o disagio sociale fa parte di quella corrente teorica che vede ogni protezione delle condizioni di vita dei lavoratori, e più in generale delle fasce subalterne della società, come uno spreco che inibisce il buon operare del mercato e la competitività delle imprese. Abbiamo già visto dove la pluridecennale liberalizzazione e flessibilizzazione del lavoro ci ha portati, con il mondo del lavoro come bersaglio privilegiato delle politiche di deflazione e austerità, di cui fanno parte il blocco del turnover nella pubblica amministrazione e l’esternalizzazione di ampi servizi pubblici.

- Details

- Hits: 1759

Le trecce di Derrida

Accedere al laboratorio filosofico di Derrida – come è il caso delle nove lezioni del corso Teoria e prassi tenuto nel 1975-1976 presso l’École Normale Supérieure di Parigi – è sempre un’esperienza che provoca sentimenti ambivalenti. Da un lato, l’innegabile gioia di rintracciare i nuclei incandescenti di formazioni di pensiero in magmatica evoluzione trasformativa e dall’altro – per riprendere le parole a cui, già nelle primissime righe del testo, lo stesso Derrida fa ricorso di fronte all’enormità del tema che si trova a dover fronteggiare – «l’immensa difficoltà» a districarsi tra la proliferante e sorprendente disseminazione di piste che, più o meno tracciate, si aprono, si perdono, si intrecciano, si cancellano, e si sovrappongono a ogni svolta della sua riflessione fino a far emettere, sia al lettore che al filosofo francese, «un sospiro di scoraggiamento».

Accedere al laboratorio filosofico di Derrida – come è il caso delle nove lezioni del corso Teoria e prassi tenuto nel 1975-1976 presso l’École Normale Supérieure di Parigi – è sempre un’esperienza che provoca sentimenti ambivalenti. Da un lato, l’innegabile gioia di rintracciare i nuclei incandescenti di formazioni di pensiero in magmatica evoluzione trasformativa e dall’altro – per riprendere le parole a cui, già nelle primissime righe del testo, lo stesso Derrida fa ricorso di fronte all’enormità del tema che si trova a dover fronteggiare – «l’immensa difficoltà» a districarsi tra la proliferante e sorprendente disseminazione di piste che, più o meno tracciate, si aprono, si perdono, si intrecciano, si cancellano, e si sovrappongono a ogni svolta della sua riflessione fino a far emettere, sia al lettore che al filosofo francese, «un sospiro di scoraggiamento».

Molteplici sono le linee di forza/frattura/fuga che, pagina dopo pagina, tracciano il testo di questo corso, pubblicato da Galilée nel 2017 e prontamente reso disponibile in italiano, nel novembre dello scorso anno, grazie alla cura di Gianfranco Dalmasso e Silvano Facioni e alla pregevole traduzione dello stesso Dalmasso e di Marco Maurizi. Quattro trecce, però, innervano l’incedere del corso in maniera più evidente di altre, costituendone una sorta di impalpabile e sfuggente architettura. Queste trecce – iper-tracce o infra-tracce in cui si annodano, forsennatamente e rizomaticamente, gli innumerevoli fili che le compongono, che le sfilano l’una nell’altra e che le fanno sfilare – sono tra loro difficilmente separabili, rendendo di fatto impossibile il compito di recensirle. Ma, nonostante tutto, «si deve fare», direbbe Derrida.

Ecco, allora, quasi d’incanto, venirci incontro la prima treccia – «faut le faire» –, che vede in Marx e Althusser i suoi aiutanti. «Si deve fare» è l’espressione che (ri)taglia il testo derridiano da cima a fondo. Prima treccia che risuona con tonalità differenti a seconda che l’enfasi, come accade molto spesso nell’idioma derridiano, cada sul fare o sul deve.

- Details

- Hits: 2872

L’unità della sinistra? E’ un falso problema

di Rete dei Comunisti

In questi anni più si è parlato di “unità dei comunisti” e più ci sono state scissioni e nascita di “partiti comunisti”, più si parla di “unità della sinistra” e più si sono prodotte divisioni nella sinistra. L’invocazione all’unità si è dimostrata inversamente proporzionale ai risultati che ha prodotto, sia tra i militanti comunisti che nel mondo della sinistra.

In questi anni più si è parlato di “unità dei comunisti” e più ci sono state scissioni e nascita di “partiti comunisti”, più si parla di “unità della sinistra” e più si sono prodotte divisioni nella sinistra. L’invocazione all’unità si è dimostrata inversamente proporzionale ai risultati che ha prodotto, sia tra i militanti comunisti che nel mondo della sinistra.

E’ evidente che qualcosa non funziona, che non può funzionare, che non funziona più! Appaiono poi ingannevoli e devastanti i tentativi di resuscitare l’unità della sinistra in occasione di appuntamenti elettorali nazionali, locali o europei che siano.

Con l’esaurimento della funzione di fiancheggiamento/subordinazione dei partiti comunisti o della sinistra radicale ai governi del centro-sinistra, alle loro politiche subalterne ai diktat europei e alla centralità degli interessi privati rispetto a quelli collettivi, sia i comunisti che la sinistra hanno via via condiviso con l’Ulivo prima e il Pd poi l’ostilità nel senso comune popolare. E oggi se ne pagano ancora tutti i prezzi. Sia le ipotesi fortemente identitarie e auto-centrate dei comunisti sia le ipotesi di cartelli larghi e inclusivi della sinistra, in tale contesto, non hanno prodotto risultati significativi né dignitosi. Non li hanno prodotti sul piano elettorale (per molti unica ragione di esistenza politica e metro di misura) né sul piano strategico attraverso la rimessa in campo di una ipotesi di trasformazione rivoluzionaria sufficientemente solida per affrontare le tappe di un programma di transizione di classe anche di tipo “riformista”.

Questa mancata rimessa a fuoco di una ipotesi rivoluzionaria in una fase controrivoluzionaria, non poteva che accentuare la crisi dei partiti comunisti residuali o dei residui della sinistra radicale.

- Details

- Hits: 3693

Una storia complessa. La teoria dell’accumulazione in Marx

di Roberto Fineschi*

Abstract: «Accumulation» is a crucial concept in Marx’ theory of capital. Next only to the value form, this is the part that underwent the most significant changes in the different drafts of his work, since it plays a crucial role in its general structure. Its function, more than the transformation of values into prices of production, is the key point to think the continuity/discontinuity between the different abstraction levels of the theory. In this essay, we shall try to show this development and explain its more general meaning

1. Introduzione

1. Introduzione

L’accumulazione nella struttura teorica del capitale costituisce uno snodo fondamentale, senza il quale l’intero sistema non starebbe in piedi. Non a caso è una delle parti che è stata soggetta ai rimaneggiamenti più consistenti man mano che l’intelaiatura andava definendosi, seconda in questo forse solo alla forma di valore. Rispetto a questa, tuttavia, sempre collocata all’inizio dell’opera, l’accumulazione ha via via cambiato posizione, si è articolata in più passaggi e sezioni nei tre libri, fino a diventare la vera cifra dello sviluppo della teoria di Marx e dei suoi cambiamenti tra le varie redazioni.

La ragione per cui questa parte della teoria è così importante è legata alla metodologia marxiana, in questo eminentemente dialettica. In tale prospettiva, nella propria articolazione interna essa deve produrre come propri risultati quelli che inizialmente erano dei presupposti da essa stessa non posti. Realizzare ciò significa produrre dei “presupposti-posti”: solo grazie a questo il capitale può effettivamente essere un processo, ovvero muovere da se stesso per porre se stesso. Questo modo di procedere per cui la teoria, come dire, ritorna su se stessa autofondandosi è, nell’ottica di Marx, connesso a un’altra tematica che potrebbe sembrare muovere in direzione opposta; vale a dire esso solleva il tema dei “limiti della dialettica” e, più in generale, della concezione materialistica della storia. Infatti, Marx intende mostrare come il modo di produzione capitalistico abbia un punto di partenza non posto da esso stesso, per sostenere come non sia possibile un corso storico universale a priori; le leggi della dialettica teorizzano i rapporti di produzione via via correnti in virtù della loro logica intrinseca che è storicamente determinata e non è generalizzabile in astratto: non la si può estendere come tale ad altri modi di produzione, i quali vanno invece ricostruiti sulla base della logica loro propria. Se questo pone in termini radicali la discontinuità, d’altra parte presenta il rischio teorico di avere una teoria sempre deficitaria in quanto dipendente da elementi esogeni per cui in ogni istante la sua coerenza potrebbe venir meno venendo a mancare tale elemento esogeno.

- Details

- Hits: 1648

L’impotenza della ridentificazione

di Salvatore Bravo

La scomparsa dell’identità in olocausto dello sviluppo economico è un dato palese; non si ha sufficiente consapevolezza del prezzo che quotidianamente ogni suddito del sistema capitale paga al capitalismo assoluto. Il nichilismo dell’identità è occultato da una serie di compensativi anestetici del dolore che procura la quotidiana lotta per ritagliare una momentanea forma-identità nel tumulto dello sviluppo economico: la merce che promette l’Eden in terra, il corpo liberato da ogni limite e confine, i viaggi del turismo acquisitivo e narcisistico svolgono la stessa funzione del Paradiso, per i mortali sofferenti nelle religioni monoteiste. Il capitalismo si rivolge alla pancia, per occultare la sofferenza di un’umanità senza volto e senza appartenenza. L’identità è divenuta una forma complementare alla volontà di onnipotenza: l’atomo-individuo in assenza del fondamento veritativo scolpisce la propria identità. L’inganno non è mai svelato, si spingono i sudditi liberati da ogni vincolo ontologico, alla perenne riqualificazione e rigenerazione delle identità, l’uomo modulare si compone e ricompone a seconda dei desideri. In verità è il mercato tecnocratico a soffiare verso alcune scelte piuttosto che altre in relazione alle necessità dello stesso e quindi dei prodotti da immettere. La merce-mercato decide le identità e nello stesso tempo le istituzioni affiancano il mercato elaborando l’illusione della scelta, difendendo, quale valore sacrale irrinunciabile, la scelta dell’identità plurale. La volontà di potenza si rovescia nella pratica dell’impotenza: nessuno è se stesso, ma ciascuno è come gli altri. Bauman nei suoi scritti definisce il tempo del capitalismo assoluto “puntiforme” non vi è continuità, non vi è progetto, i momenti temporali sono paragonati ad un punto, il quale è assenza di spazio e quindi di tempo, al soggetto non è concessa un’identità che consenta di scolpire il senso del proprio tempo, ma il tempo puntiforme è similare all’identità precaria, liquida pronta ad essere consumata, dopo averla utilizzata per vivere l’esperienza del momento.

La scomparsa dell’identità in olocausto dello sviluppo economico è un dato palese; non si ha sufficiente consapevolezza del prezzo che quotidianamente ogni suddito del sistema capitale paga al capitalismo assoluto. Il nichilismo dell’identità è occultato da una serie di compensativi anestetici del dolore che procura la quotidiana lotta per ritagliare una momentanea forma-identità nel tumulto dello sviluppo economico: la merce che promette l’Eden in terra, il corpo liberato da ogni limite e confine, i viaggi del turismo acquisitivo e narcisistico svolgono la stessa funzione del Paradiso, per i mortali sofferenti nelle religioni monoteiste. Il capitalismo si rivolge alla pancia, per occultare la sofferenza di un’umanità senza volto e senza appartenenza. L’identità è divenuta una forma complementare alla volontà di onnipotenza: l’atomo-individuo in assenza del fondamento veritativo scolpisce la propria identità. L’inganno non è mai svelato, si spingono i sudditi liberati da ogni vincolo ontologico, alla perenne riqualificazione e rigenerazione delle identità, l’uomo modulare si compone e ricompone a seconda dei desideri. In verità è il mercato tecnocratico a soffiare verso alcune scelte piuttosto che altre in relazione alle necessità dello stesso e quindi dei prodotti da immettere. La merce-mercato decide le identità e nello stesso tempo le istituzioni affiancano il mercato elaborando l’illusione della scelta, difendendo, quale valore sacrale irrinunciabile, la scelta dell’identità plurale. La volontà di potenza si rovescia nella pratica dell’impotenza: nessuno è se stesso, ma ciascuno è come gli altri. Bauman nei suoi scritti definisce il tempo del capitalismo assoluto “puntiforme” non vi è continuità, non vi è progetto, i momenti temporali sono paragonati ad un punto, il quale è assenza di spazio e quindi di tempo, al soggetto non è concessa un’identità che consenta di scolpire il senso del proprio tempo, ma il tempo puntiforme è similare all’identità precaria, liquida pronta ad essere consumata, dopo averla utilizzata per vivere l’esperienza del momento.

- Details

- Hits: 5395

L'infinita Eurotragedia italiana

di Giuseppe Masala*

E dunque la tanto attesa e temuta recessione tecnica è arrivata tra noi, con tanto di bollinatura ufficiale dell'Istat. Immediatamente si è scatenata - soprattutto nell'agone politico nazionale - un assordante rumore di fondo dove ciascuna parte politica tenta di accusare gli avversari di quella che è la terza recessione in undici anni. Un vero unicum nella storia nazionale dall'avvento dello stato unitario.

E dunque la tanto attesa e temuta recessione tecnica è arrivata tra noi, con tanto di bollinatura ufficiale dell'Istat. Immediatamente si è scatenata - soprattutto nell'agone politico nazionale - un assordante rumore di fondo dove ciascuna parte politica tenta di accusare gli avversari di quella che è la terza recessione in undici anni. Un vero unicum nella storia nazionale dall'avvento dello stato unitario.

Se è certamente vero che la scintilla che ha scatenato l'ennesimo psicodramma italiano è ascrivibile ad un chiaro rallentamento della congiuntura internazionale dovuta probabilmente anche alla guerra commerciale in corso tra USA e Cina e ai timori di una hard Brexit possiamo certamente dire che le cause profonde del male oscuro italiano sono altre. Proverò ad indagare in questo spazio quelle che mi paiono le più importanti.

Recessione tecnica o infinita depressione strategica?

Certamente se guardiamo all'andamento del Pil italiano dall'ottica dell'anno rispetto all'anno precedente o del trimestre rispetto al trimestre precedente ciò che appare è che nell'ultima decade abbiamo vissuto una tripla recessione. Ognuna delle quali variamente spiegabile. La prima causata dal grande crollo di Wall Street del 2008, la seconda causata dall'impellente necessità di riportare in pareggio la nostra bilancia commerciale e il saldo delle partite correnti. Operazione, sia detto per inciso, riuscita mirabimente (anche se a costi sociali altissimi) grazie al governo guidato dal Prof. Monti. E ora la terza, causata come detto sopra, dal rallentamento della domanda mondiale a causa della guerra commerciale in corso tra Cina e USA e dalle aspettative di una Hard Brexit che potrebbe gelare il sistema economico europeo. Tutto sembra chiaro, ma se cambiamo punto di osservazione le cose se possibile appaiono ancora peggiori.

- Details

- Hits: 2596

Cosa vive e cosa muore a Caracas

Il tramonto dell'Occidente

di Fulvio Grimaldi

“Già oggi cominciamo a sentire in noi e intorno a noi i primi sintomi di un fenomeno del tutto simile quanto a decorso e a durata, il quale si manifesterà nei primi secoli del prossimo millennio, il «tramonto dell'Occidente” (Osvald Spengler, “Il Tramonto dell’Occidente”).

“Siamo invisi agli Stati Uniti perché abbiamo qualcosa di molto più importante delle ricchezze materiali che è lo spirito bolivariano che ci muove e che abbiamo risvegliato negli altri paesi. Siamo un esempio per il mondo intero, per tutti quei popoli che vogliono emanciparsi, che vogliono difendere la propria dignità e la pace. Questo è considerato per gli Stati Uniti una minaccia” (Olga Alvarez, costituzionalista venezuelana).

“Spero che quel regime comunista cada il più presto possibile” (Matteo Salvini).

Nancy e Roberto presidenti

Nancy Pelosi, speaker (presidente) della Camera bassa Usa, è apparsa a Baltimora da dove ha lanciato la sfida al presidente eletto, Donald Trump, proclamandosi nuovo presidente – ad interim – degli Stati Uniti in virtù del fatto che quello in carica è un usurpatore essendo stato eletto, sì ai termini della Costituzione e della legge elettorale vigente, ma contro la effettiva volontà del popolo, espressosi a maggioranza per Hillary Clinton. A parte qualche pigolìo contrario di rappresentanti di terzo e quarto livello, la Comunità Internazionale ha condiviso l’azione di Pelosi. Alcuni ne hanno riconosciuto subito la titolarità, altri hanno intimato all’usurpatore di indire nuove elezioni entro otto giorni e di ricordarsi che “tutte le opzioni sono sul tavolo” a sostegno dell’autonominata. Uno spiazzatissimo Trump, che aveva dato spago a un’analoga novità istituzionale in Venezuela, non ha potuto far altro che capovolgersi per l’ennesima volta e chiamare i suoi sostenitori della Rust Belt a unirsi ai bolivariani del presidente di quel paese nella resistenza agli infervorati presidenti golpisti delle Camere di tutto il mondo.

Accomodatasi nella posizione di usciere alla porta orientale del palazzo e guadagnatasi il sussidio di sussistenza per la riconferma del suo servizio – costi quel che costi – a Usa, Nato e UE, l’Italia si è immediatamente allineata all’impresa interamericana.

- Details

- Hits: 1981

Proletari di tutto il mondo, imprenditorializzatevi!

di Stefano Oricchio

Etnografia di una forza-lavoro nomade e intraprendente: “Entreprecariat” di Silvio Lorusso

Si è soliti pensare che la ricerca di un lavoro rappresenti un passaggio pressoché obbligato nella vita di ognuno. Da qualche tempo tuttavia, soprattutto tra le nuove generazioni, si fa largo l’idea che esso vada piuttosto inventato. In questo senso, lo sviluppo delle tecnologie digitali ha spalancato un mondo, creando nuovi mercati, ruoli professionali e opportunità di inserimento. Non si tratta, però, di un processo pacifico e lineare: anzi, le attuali possibilità si sono intrecciate ancora più a fondo con le solite necessità.

Si è soliti pensare che la ricerca di un lavoro rappresenti un passaggio pressoché obbligato nella vita di ognuno. Da qualche tempo tuttavia, soprattutto tra le nuove generazioni, si fa largo l’idea che esso vada piuttosto inventato. In questo senso, lo sviluppo delle tecnologie digitali ha spalancato un mondo, creando nuovi mercati, ruoli professionali e opportunità di inserimento. Non si tratta, però, di un processo pacifico e lineare: anzi, le attuali possibilità si sono intrecciate ancora più a fondo con le solite necessità.

La nuova potenziale forza-lavoro è infatti impegnata in una una competizione fratricida, il cui livello si è innalzato parallelamente a quello di una scolarizzazione sempre crescente per far fronte alle esigenze del capitalismo cognitivo e immateriale. Per emergere, o per uscire quantomeno vivi dalla società dell’incertezza (cfr. Bauman, 1999), occorre allora inventarsi qualcosa, rischiare, sapersi pubblicizzare, essere creativi, multimediali, flessibili e possibilmente poliglotti: occorre, cioè, adottare uno spirito imprenditoriale sulla propria persona che tuttavia non è ascritto alla nascita e bisogna investire risorse che, allo stesso modo, non tutti posseggono. Il risultato è, come si diceva, un intreccio di possibilità e necessità affascinante per alcuni ma terrificante per molti altri.

I dettagli, le modalità, gli effetti e le contraddizioni di questo processo di precaria imprenditorializzazione del mondo sono l’oggetto di Entreprecariat – Siamo tutti imprenditori. Nessuno è al sicuro, un prezioso lavoro firmato da Silvio Lorusso.

Una Divina Commedia attualizzata

Entreprecariat riunisce, completa e sistematizza diversi materiali con cui l’autore è già intervenuto a gamba tesa su alcune delle più recenti trasformazioni del lavoro, ben etichettate da questo fortunato neologismo anglofono in cui si fondono imprenditoria e precarietà.

- Details

- Hits: 5873

Il socialismo è morto. Viva il socialismo

di Carlo Formenti

Pubblichiamo la prefazione del nuovo libro di Carlo Formenti. Come lui stesso afferma, “se “La variante populista” aveva suscitato un vivace dibattito, questo non mancherà di provocarne uno ancora più feroce. Per rendervene conto vi basterà dare un’occhiata alla Prefazione”

Prefazione

Prefazione

Secondo gli storici, la formula rituale “il re è morto, viva il re” sarebbe stata recitata per la prima volta nelle corti francesi del tardo medioevo, per poi diffondersi in altre nazioni europee. Questa ricostruzione storica mi interessa relativamente; più importante – considerato il titolo che ho scelto di dare a questo libro – mi sembra invece ragionare sul senso e sulla funzione dell’atto linguistico in questione. Il significato più banale è rintracciabile nella versione popolare che ne è stata coniata con il detto “morto un papa se ne fa un altro”: questa volgarizzazione ha il merito di mettere l’accento sulla continuità di un’istituzione (la Chiesa) che sopravvive nel tempo, trascendendo i singoli individui (i papi) chiamati di volta in volta a incarnarne l’esistenza e l’unità (senza dimenticare la valenza ironica del proverbio: cambiano gli interpreti, ma non cambia lo spartito di un potere che opprime chi sta sotto). Il tema della continuità è ancora più pregnante nella versione originale: dal momento che la vita stessa dell’istituzione monarchica è indissolubilmente associata al corpo del re, occorre che non si dia cesura temporale fra dipartita del sovrano e ascesa al trono del successore. Di qui, da un lato, l’ossessione per le politiche familiari intese a garantire la nascita di uno o più eredi al trono, dall’altro lato – considerato il rischio di intrighi, conflitti dinastici, ecc. da cui possono derivare vuoti di potere e guerre di successione -, il tono imperativo che affiora dietro le parole: “il re è morto, viva il re” è una frase performativa che intende non solo asserire, ma creare una situazione di fatto: la successione è avvenuta, l’unità dello stato è garantita.

Dal momento che non è mai facile sbarazzarsi del peso della tradizione, voglio sgombrare il campo da possibili equivoci. In primo luogo, scegliendo di titolare questo lavoro “Il socialismo è morto, viva il socialismo” non avevo in testa alcun intento ironico (non riusciremo mai a liberarci di questo mito, o simili); ma soprattutto non avevo alcuna intenzione di rivendicare una continuità: questo perché è mia convinzione che il socialismo sia realmente morto nelle forme storiche che ha conosciuto dalle origini ottocentesche all’esaurirsi delle spinte egualitarie novecentesche, prolungatesi per pochi decenni dopo la fine della Seconda Guerra mondiale.

- Details

- Hits: 3747

Quantitative easing: un bilancio fallimentare

di Enrico Grazzini

Quale è il bilancio finale del Quantitative Easing? Ha funzionato oppure no, nell'eurozona e in Italia? Il QE appena terminato è stato sufficiente per evitare una nuova crisi dell'eurozona? La risposta non può che essere negativa. Il programma di espansione monetaria lanciato dalla Banca Centrale Europea nel marzo 2015 e terminato alla fine di dicembre 2018 ha creato dal nulla moneta per ben 2600 miliardi di euro: una somma enorme, pari a circa il 20% del PIL dell'eurozona! Questa colossale liquidità è stata immessa a favore delle maggiori banche dell'area euro con l'obiettivo ufficiale di contrastare le tendenze deflazionistiche e produrre reflazione. Quale il risultato? Il QE ha temporaneamente salvato l'eurozona ma gli effetti del QE sono complessivamente molto deludenti. L'euro è sempre a rischio e l'eurozona potrebbe presto subire una nuova crisi. Nonostante il QE tutte le previsioni e tutti gli indici sono in netto peggioramento.

Quale è il bilancio finale del Quantitative Easing? Ha funzionato oppure no, nell'eurozona e in Italia? Il QE appena terminato è stato sufficiente per evitare una nuova crisi dell'eurozona? La risposta non può che essere negativa. Il programma di espansione monetaria lanciato dalla Banca Centrale Europea nel marzo 2015 e terminato alla fine di dicembre 2018 ha creato dal nulla moneta per ben 2600 miliardi di euro: una somma enorme, pari a circa il 20% del PIL dell'eurozona! Questa colossale liquidità è stata immessa a favore delle maggiori banche dell'area euro con l'obiettivo ufficiale di contrastare le tendenze deflazionistiche e produrre reflazione. Quale il risultato? Il QE ha temporaneamente salvato l'eurozona ma gli effetti del QE sono complessivamente molto deludenti. L'euro è sempre a rischio e l'eurozona potrebbe presto subire una nuova crisi. Nonostante il QE tutte le previsioni e tutti gli indici sono in netto peggioramento.

In effetti la BCE ha messo una enorme pezza solo per salvare le banche afflitte dal peso dei titoli tossici (comprati soprattutto dagli USA al tempo dei subprime e pari a 6800 miliardi, una somma astronomica concentrata per il 75% soprattutto negli istituti di Germania e Francia) e dei crediti deteriorati (900 miliardi); e per salvare gli stati in forte difficoltà di bilancio – Spagna, Portogallo, Irlanda, Italia – o in via di fallimento, come la Grecia. Tuttavia la banca centrale europea non è riuscita a centrare né l'obiettivo ufficiale del QE – inflazione stabilmente sotto, ma vicino al 2% - né l'obiettivo strategico: l'eurozona infatti è sempre in crisi e gli indicatori dell'economia sono ancora pericolosamente declinanti.

Del resto probabilmente la BCE non poteva fare molto meglio di quanto è riuscita a fare. La BCE è infatti una banca centrale dimezzata: a differenza di tutte le altre banche centrali, in base al suo Statuto deciso a Maastricht non può aiutare gli stati in difficoltà stampando moneta per monetizzare il loro debito pubblico.

- Details

- Hits: 2242

L’anti-colonialismo di Karl Marx

di Thierry Drapeau

Dopo l'incontro con il movimento cartista e il poeta Ernest Jones, il filosofo tedesco maturò la convinzione dell'importanza delle caratteristiche multirazziali della classe e delle lotte contro la schiavitù, per combattere il capitalismo

Nel suo film Il giovane Marx, il regista Raoul Peck include una scena in cui un francese di discendenze africane fa un accorato intervento a uno dei discorsi parigini di Pierre-Joseph Proudhon. In contrasto con la folla di lavoratori radunata lì davanti, un elegante gentleman nero, vestito di tutto punto, interrompe il famoso oratore per incalzarlo a parlare anche della libertà di proletari e sottoproletari – “muratori, meccanici, fonditori!” – oltreché di quella degli artigiani, il cui lavoro era minacciato dalla crescita dell’industria. Marx e la sua partner di vita e militanza, Jenny, siedono proprio accanto al citoyen de couleur, e sembrano entrambi deliziati dalla critica che questi ha mosso al padre dell’anarchismo francese.

Nel suo film Il giovane Marx, il regista Raoul Peck include una scena in cui un francese di discendenze africane fa un accorato intervento a uno dei discorsi parigini di Pierre-Joseph Proudhon. In contrasto con la folla di lavoratori radunata lì davanti, un elegante gentleman nero, vestito di tutto punto, interrompe il famoso oratore per incalzarlo a parlare anche della libertà di proletari e sottoproletari – “muratori, meccanici, fonditori!” – oltreché di quella degli artigiani, il cui lavoro era minacciato dalla crescita dell’industria. Marx e la sua partner di vita e militanza, Jenny, siedono proprio accanto al citoyen de couleur, e sembrano entrambi deliziati dalla critica che questi ha mosso al padre dell’anarchismo francese.

La scena è certamente significativa, poiché non è Marx ma un nero – probabilmente legato, direttamente o indirettamente, a un passato di colonialismo e schiavitù – che esorta Proudhon ad avere una visione della working class inclusiva del proletariato industriale. Nella scena la discussione non tocca mai direttamente la questione dei proletari schiavizzati e razzializzati del mondo coloniale. Implicitamente, tuttavia, lo fa. Attraverso questo personaggio nero Peck ci ricorda che Marx viveva e pensava dal cuore dell’impero coloniale, con possedimenti oltreoceano ancora dominati dalla schiavitù razziale, e che tale contesto più ampio plasmava inesorabilmente anche la composizione della working class metropolitana.

Eppure, nel film come nella storia, il Marx parigino non era ancora interessato, intellettualmente e politicamente, al colonialismo e alla schiavitù. È per questo che Peck non fa parlare il suo Marx con l’interlocutore nero, del quale condivide chiaramente la prospettiva, ma con Proudhon, con cui era fortemente critico. Questo punto cieco di natura colonialista che il regista haitiano sottolinea nel pensiero del giovane Marx non è una semplice idiosincrasia personale. Rispecchia la visione politica della working class che Marx stesso aveva avuto modo di scoprire e con cui era entrato in contatto nei caffè, nei salotti e nei banchetti della Ville Lumière tra il 1843 e il 1845.

- Details

- Hits: 1920

Lavoro e letteratura tra libertà e servitù

Un percorso

di Andrea Cavazzini

Il tema «Lavoro e letteratura» fa parte di una costellazione complessa fin dall’inizio. Nel sistema topico delle pratiche umane sviluppatosi nella modernità – diciamo tra il XVIII secolo e la fine del Novecento – entrambi questi termini sono portatori di una tensione, o forse di una contraddizione, che è quella tra libertà e necessità, tra autenticità e alienazione, tra autonomia e eteronomia. Impossibile qui ricostruire tale costellazione nel dettaglio e nel suo divenire, che comporterebbe lo studio approfondito di figure quali Adorno, Barthes, Bataille, Simone Weil (per restare al Novecento). Ci basterà delinearne le tensioni tematiche e concettuali.

Il tema «Lavoro e letteratura» fa parte di una costellazione complessa fin dall’inizio. Nel sistema topico delle pratiche umane sviluppatosi nella modernità – diciamo tra il XVIII secolo e la fine del Novecento – entrambi questi termini sono portatori di una tensione, o forse di una contraddizione, che è quella tra libertà e necessità, tra autenticità e alienazione, tra autonomia e eteronomia. Impossibile qui ricostruire tale costellazione nel dettaglio e nel suo divenire, che comporterebbe lo studio approfondito di figure quali Adorno, Barthes, Bataille, Simone Weil (per restare al Novecento). Ci basterà delinearne le tensioni tematiche e concettuali.

Ricordiamo in ogni caso che un punto di arrivo, o comunque un vertice di intensità, di questa problematica è il testo di Franco Fortini, Opus servile, dei primi anni Novanta del ventesimo secolo, in cui l’attività letteraria è categorizzata attraverso l’assiomatica del lavoro fornita da Hegel nella “dialettica del servo e del padrone”. È chiaramente a partire da questa categorizzazione, che implica una discussione dei generi letterari e del loro rapporto con il tempo e il linguaggio, che sarebbe possibile ricostruire le figure del tema «Lavoro e letteratura» negli autori citati e in quanti ne sviluppano oggi la problematica (due tra tutti: Jacques Rancière e Giorgio Agamben).

1. Duplicità del lavoro

La parola “lavoro” fa parte del nostro discorso politico quotidiano. Ma parliamo veramente della stessa cosa, e della stessa nozione, nei discorsi dei teorici post-marxisti sul potenziale emancipatore del “lavoro immateriale”, nelle mobilitazioni contro la precarietà e misure quali l’infausto jobs act, nella constatazione che un numero crescente di persone sono escluse dal lavoro nei paesi “sviluppati”, nella rivendicazione da parte dei migranti di accedere a dei lavori regolari?

- Details

- Hits: 4145

Colin Crouch, “Identità perdute. Globalizzazione e nazionalismo”

di Alessandro Visalli

Leggeremo il recentissimo nuovo libro del famosissimo politologo inglese Colin Crouch, reso letteralmente una star dal suo libro del 2000, “Postdemocrazia” quando era direttore dell’Istituto di Governance e Public Management alla Business School dell’Università di Warwick. Il libro del 2000 ha avuto un indubbio merito, e per questo è inevitabilmente presente in ogni opera successiva: quello di aver sollevato la questione dell’erosione della democrazia ad opera dell’estremismo liberale quando ancora poche voci[1] si erano alzate ad avvertire del rischio. Successivamente sarà una valanga[2], e poi dal 2008 una eruzione[3]. Lo stesso Crouch fa peraltro seguire al suo primo libro di grande successo altri due libri significativi[4].

Leggeremo il recentissimo nuovo libro del famosissimo politologo inglese Colin Crouch, reso letteralmente una star dal suo libro del 2000, “Postdemocrazia” quando era direttore dell’Istituto di Governance e Public Management alla Business School dell’Università di Warwick. Il libro del 2000 ha avuto un indubbio merito, e per questo è inevitabilmente presente in ogni opera successiva: quello di aver sollevato la questione dell’erosione della democrazia ad opera dell’estremismo liberale quando ancora poche voci[1] si erano alzate ad avvertire del rischio. Successivamente sarà una valanga[2], e poi dal 2008 una eruzione[3]. Lo stesso Crouch fa peraltro seguire al suo primo libro di grande successo altri due libri significativi[4].

Ma se nel 2000 Crouch, che in fondo insegnava in scuole di economia, parla di cercare di ‘conservare il dinamismo e lo spirito intraprendente del capitalismo’[5] (scendendo a patti con il capitalismo finanziario), ma vede come “chiedere la luna” l’ipotesi di “porre tale richiesta a livello globale” oggi sembra aver cambiato completamente idea; allora le grandi organizzazioni sovranazionali[6] “sta[va]no andando nella direzione opposta”, per cui intravedeva ed indicava “spazio per contrattaccare a livello nazionale sul piano economico” (p.121), riducendo la confusione di funzioni e competenze tra governo ed imprese, adesso più o meno gli stessi fatti conducono a conclusioni opposte. Nella battaglia, cui ha deciso di partecipare da una parte specifica, tra globalismo e resistenze nazionali (preferirei dire, anche nei termini del libro del 2000 del nostro ‘tra globalismo e democrazia’) oggi Crouch ritiene che “possiamo avere un qualche controllo su un mondo caratterizzato da un’interdipendenza sempre maggiore solo attraverso lo sviluppo di identità e istituzioni democratiche e di governo in grado di spingersi oltre la dimensione dello Stato-nazione” (p.5).

Page 286 of 609