Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 2338

Guerre vere e guerre immaginarie. Sull'uso del concetto di geopolitica

di Marco Bertorello

“Siamo entrati nella terza guerra mondiale, solo che si combatte a pezzetti” ha dichiarato recentemente il Papa prospettando il rischio di un nuovo conflitto planetario. Ma, nonostante il forte ritorno ai nazionalismi, l’allarme del pontefice pare infondato perché non sussistono le condizioni politico-economiche per tale evenienza e la globalizzazione – per quanto multilaterale e asimettrica – rimane il fulcro centrale

Il Papa ha sostenuto ripetutamente che la terza guerra mondiale sarebbe iniziata. Su “Repubblica” ha affermato che «Siamo entrati nella terza guerra mondiale, solo che si combatte a pezzetti, a capitoli»[1] e successivamente sul “Corriere della sera” ha ribadito in maniera ancor più perentoria «Io ho parlato di terza guerra mondiale a pezzi. In realtà non è a pezzi: è proprio una guerra»[2]. Le affermazioni del Papa vengono interpretate come una provocazione, una metafora per denunciare un contesto fatto di crescenti conflitti militari, ma al contempo contribuiscono a confondere le idee su ciò che sta accadendo. Dico subito che questo modo di leggere le vicende del mondo contemporaneo non mi convince e proverò a spiegare perché.

Il Papa ha sostenuto ripetutamente che la terza guerra mondiale sarebbe iniziata. Su “Repubblica” ha affermato che «Siamo entrati nella terza guerra mondiale, solo che si combatte a pezzetti, a capitoli»[1] e successivamente sul “Corriere della sera” ha ribadito in maniera ancor più perentoria «Io ho parlato di terza guerra mondiale a pezzi. In realtà non è a pezzi: è proprio una guerra»[2]. Le affermazioni del Papa vengono interpretate come una provocazione, una metafora per denunciare un contesto fatto di crescenti conflitti militari, ma al contempo contribuiscono a confondere le idee su ciò che sta accadendo. Dico subito che questo modo di leggere le vicende del mondo contemporaneo non mi convince e proverò a spiegare perché.

Va registrato che le affermazioni del Papa hanno rafforzato, per certi versi si potrebbe dire sdoganato, un esteso sentire a sinistra che legge i conflitti militari in corso dentro un più generale contesto di guerra finendo, in alcuni casi, per dare la stura a un nuovo «campismo», cioè a una nuova divisione del mondo in blocchi politico-economici già militarmente in conflitto tra loro. Ovviamente questa visione viene sviluppata con modulazioni differenti, ma in tutti i casi è indice di una certa propensione a leggere gli attuali conflitti regionali dentro un processo più ampio e ben più drammatico.

Una versione sofisticata e problematizzata è proposta anche dalla rivista «Limes» che vi ha dedicato un numero intero dall'emblematico titolo «La terza guerra mondiale?»[3] e con il medesimo titolo ha organizzato un Festival, a Palazzo Ducale di Genova, che ha visto la partecipazione di 8.000 persone. Numeri che parlano dell'attenzione al tema.

- Details

- Hits: 3720

Keynes, Draghi, Gollum, e i tassi negativi

di Alberto Bagnai

(...scritto a 30000 piedi, da dove si vede più lontano...)

(...scritto a 30000 piedi, da dove si vede più lontano...)

Come forse starete vedendo, sui media di regime è tutta una scoperta dell’acqua calda. Il Sole 24 Ore, il Corriere, la Stampa, scoprono quello che qui da sempre ci siamo detti: che il surplus tedesco più che dimostrazione di virtù è causa di problemi; che il debito privato, non quello pubblico, è origine della crisi; che curare il debito pubblico con l’austerity trasforma una situazione fisiologica in una patologica. Insomma: tutto quello da cui siamo partiti, parola per parola, viene oggi dato come assodato, come “mainstream”, da persone che spesse volte ci hanno denigrato, singolarmente o collettivamente, per averlo detto quando c’era ancora qualcosa da salvare.

Naturalmente nessuno è disposto a fare per primo l’ultimo passo, vale a dire che siccome solo la crescita potrebbe risolvere i nostri problemi, e siccome l’euro è nemico della crescita, perché la svalutazione interna (taglio dei salari) imposta dalla rigidità del cambio condanna alla deflazione, condizione necessaria per uscire dall’impasse è superare il sogno di una moneta imperiale ed evolvere verso un sistema monetario più flessibile.

Faranno questo ultimo passo quando sarà loro chiesto di farlo.

Noi, intanto, possiamo guardare avanti.

Per rendervi più agevole questo compito, e aiutarvi a perdonare chi con le sue menzogne ha distrutto un paese, vorrei oggi con voi allargare le prospettive, facendovi leggere qui quello che fra un anno leggerete sul Financial Times.

- Details

- Hits: 5943

Neoliberismo medioevale e nuova aristocrazia

di Elisabetta Teghil

Il neoliberismo medioevale

Il neoliberismo medioevale

Abbiamo già parlato qui del neoliberismo fascista, cioè dei caratteri nazisti e fascisti che informano questa società. Ma questa stessa società ha anche caratteristiche medioevali.

L’agire sociale tollerato è quello che si esprime per corporazioni, associazioni categoriali spoliticizzate, a tutela di interessi specifici di gruppo. Ne sono un esempio le associazioni dei consumatori, ma anche quelle che raggruppano le minoranze sessuali, o i comitati, le organizzazioni che dovrebbero “salvaguardare” le donne come genere oppresso.

Tutto viene ricondotto ad una generica matrice culturale che dimentica la struttura della società e la divisione in classi.

Ognuno così finisce per chiedere tutele e visibilità, riconoscibilità e legalizzazione organizzandosi in un gruppo di interesse. I “centurioni” che accompagnano i turisti al Colosseo, i venditori ambulanti, le sex workers, tutti chiedono albi professionali in cui essere inseriti e riconoscibilità in un gruppo. Vengono così criminalizzate e perseguite tutte le economie marginali e tutti e tutte coloro che non possono essere inquadrate in una categoria o che non vogliono legare la propria vita ad un ambito specifico.

- Details

- Hits: 4040

Paolo Virno. L’idea di mondo

Alessandro Foladori

Esiste una certa lettura dell’opera di Gilles Deleuze che consente un aggancio tra la sfera ontologica e quella etica a partire dal non-concetto di immanenza e dal “canone eretico” della storia della filosofia, cui egli si rifà: Spinoza, Bergson, Nietzsche, gli stoici, per citare i più noti. Forse il più grande merito di una simile lettura sta nel fatto che essa rifiuta alla morte il privilegio di donare compiutezza e senso all’esistenza, per soffermarsi invece sull’incompiutezza senza mancanza che fa tutta la potenza di una vita.

Esiste una certa lettura dell’opera di Gilles Deleuze che consente un aggancio tra la sfera ontologica e quella etica a partire dal non-concetto di immanenza e dal “canone eretico” della storia della filosofia, cui egli si rifà: Spinoza, Bergson, Nietzsche, gli stoici, per citare i più noti. Forse il più grande merito di una simile lettura sta nel fatto che essa rifiuta alla morte il privilegio di donare compiutezza e senso all’esistenza, per soffermarsi invece sull’incompiutezza senza mancanza che fa tutta la potenza di una vita.

L’idea di mondo. Intelletto pubblico e uso della vita di Paolo Virno (Quodlibet, Macerata 2015, pp. 187) non condivide con Deleuze alcuna premessa operativa esplicita, eppure sembra ruotare attorno allo stesso intento problematico. Il libro di Virno è composto da tre saggi, due dei quali già pubblicati nel 1994, che afferiscono a “generi” differenti. Il primo è un saggio filosofico stricto sensu; il secondo un trattato politico; e il terzo un programma di lavoro per una filosofia «da fare». Nonostante questo i tre saggi sono inestricabilmente avvinghiati l’uno all’altro, non solo perché ognuno prende l’abbrivio esattamente dal punto in cui quello precedente si interrompe, ma proprio in virtù del fatto che, pur nella loro differenza di genere e d’intenzione, sembrano essere tutti protesi a illuminare con luci diverse la stessa tematica di fondo.

- Details

- Hits: 4021

Per non morire da hypsters manieristi

SUAG - Solo Un Altro Giornalino

C'è un intenso odore di muffa. Le culture giovanili ripiegano sul vecchio, sul passato.

C'è un intenso odore di muffa. Le culture giovanili ripiegano sul vecchio, sul passato.

Tra vestiti dismessi da decadi e eroi pop di generazioni del secolo scorso risulta difficile provare a comprendere cosa sta accadendo. Magalli, Piero Angela, Gianni Morandi, Jerry Calà e la loro riscoperta se da un lato scatenano una facile risata dall'altro ci pongono delle domande sui fenomeni che innervano i tratti soggettivi dei giovani d'oggi e il modo con cui stanno al mondo.

Liquidare questi fenomeni come spazzatura è una facile scorciatoia. Non basta steccare "l'hypsterismo" o prodursi in facili polpettoni di sociologia. Il recupero del vecchio ci parla immediatamente del mondo in cui viviamo, e anche di alcune specifiche del nostro paese.

Bisogna iniziare chiarendo che quello che viene recuperato è un "vecchio" senza Storia.

Degli anni ottanta e novanta, degli anni venti e cinquanta, non si interrogano gli eventi, le culture, le aspirazioni, ma si assume la superficie di un periodo considerato come felice, senza sconvolgimenti sostanziali. Statico, nonostante chi l'abbia vissuto potrebbe darne un quadro diverso. Nonostante allora come adesso qualcosa si muoveva magmatico sotto le placche della vita quotidiana.

- Details

- Hits: 4423

Chi farà la prossima mossa

Demostenes Floros

Tra Mosca, Ankara e Atene, si gioca una partita importante per i futuri flussi di oro blu nel vecchio continente, sempre che si metta mano alle nuove vie di collegamento e si definiscano meglio i termini della discesa in campo di Teheran

I fortissimi contrasti fra la Turchia e la Federazione Russa in merito al conflitto siriano e al futuro del Medio Oriente hanno portato al congelamento della costruzione del Turkish Stream, il gasdotto progettato dalla Gazprom sotto il Mar Nero, con approdo in Turchia, ai confini con la Grecia, per il trasporto del gas naturale all’Europa centro meridionale e nei Balcani.

I fortissimi contrasti fra la Turchia e la Federazione Russa in merito al conflitto siriano e al futuro del Medio Oriente hanno portato al congelamento della costruzione del Turkish Stream, il gasdotto progettato dalla Gazprom sotto il Mar Nero, con approdo in Turchia, ai confini con la Grecia, per il trasporto del gas naturale all’Europa centro meridionale e nei Balcani.

Il 2 dicembre 2015, in conseguenza dell’abbattimento del jet militare russo ad opera della Turchia, la Russia, per bocca del Ministro dell’Energia, Alexander Novak, "ha sospeso le negoziazioni in merito al Turkish Stream", e ha bloccato la costruzione dell’impianto nucleare da 22 miliardi di dollari di Akkuyu in Mersin (Turchia) appaltato alla Rosatom. Dopodiché, ha accelerato le operazioni relative al raddoppio della capacità di trasporto della pipeline Nord Stream I, il progetto Nord Stream II. In precedenza, il 1° dicembre 2014, Vladimir Putin aveva ufficialmente cancellato la costruzione del gasdotto South Stream prendendo atto, in primo luogo, degli effetti delle pressioni americane sulla Bulgaria - con conseguente ritiro del permesso di costruzione - e degli ostacoli posti dalla Commissione Europea - "approccio non costruttivo", le parole utilizzate dal Presidente russo - in merito all’uso della pipeline. In tale contesto politico, come potrebbe evolvere lo scenario della realizzazione delle infrastrutture energetiche (pipeline) per l’approvvigionamento del gas naturale russo verso il Mediterraneo nord-orientale? Quali sono gli effetti che un mutato contesto geopolitico dell’energia potrebbe avere sulla Turchia e sulla Grecia?

- Details

- Hits: 2365

Rêve Générale

Quando la sazietà del ricco non ti lascia dormire

Nicolas Martino

L’appuntamento è per domani, domenica 15 maggio. La «Nuit Debout» si diffonde nelle piazze di Roma, Milano, Napoli, e in tante città francesi e di tutta Europa per immaginare e costruire insieme altre forme di vita. E non è un caso che la dimensione notturna e onirica dell’appuntamento sia legata a una lotta che riguarda il lavoro, ovvero la vita di ognuno di noi. Infatti nelle piazze parigine, impegnate nella lotta contro la «Loi Travail», ha fatto la sua comparsa uno striscione che invitava, dopo lo sciopero generale, al «Rêve Générale», al sogno collettivo da fare in piazza trasformata per la notte in una vera e propria «Dream Machine». Parigi si sa, inaugura spesso i tempi nuovi a venire, chissà allora che da Place de la République non si diffonda in tutta Europa un nuovo ciclo di lotte. Chissà che non riparta quella «Comune» accesa a Parigi dal jolie mai e dal suo slogan più famoso, e forse abusato, l’«immaginazione al potere». Uno slogan che sembra tornare oggi con il «Rêve Générale», anche se con uno passo indietro strategico e significativo, giacché lo scarto quarantennale che ci separa da quel decennio «comunardo» non è stato privo di conseguenze. Per capire perché il sogno sia oggi immediatamente legato al lavoro e al reddito e per cogliere la profondità di questo scarto e quindi la differenza del passo indietro, occorre partire da quel primo slogan e chiedersi che cosa significasse.

L’appuntamento è per domani, domenica 15 maggio. La «Nuit Debout» si diffonde nelle piazze di Roma, Milano, Napoli, e in tante città francesi e di tutta Europa per immaginare e costruire insieme altre forme di vita. E non è un caso che la dimensione notturna e onirica dell’appuntamento sia legata a una lotta che riguarda il lavoro, ovvero la vita di ognuno di noi. Infatti nelle piazze parigine, impegnate nella lotta contro la «Loi Travail», ha fatto la sua comparsa uno striscione che invitava, dopo lo sciopero generale, al «Rêve Générale», al sogno collettivo da fare in piazza trasformata per la notte in una vera e propria «Dream Machine». Parigi si sa, inaugura spesso i tempi nuovi a venire, chissà allora che da Place de la République non si diffonda in tutta Europa un nuovo ciclo di lotte. Chissà che non riparta quella «Comune» accesa a Parigi dal jolie mai e dal suo slogan più famoso, e forse abusato, l’«immaginazione al potere». Uno slogan che sembra tornare oggi con il «Rêve Générale», anche se con uno passo indietro strategico e significativo, giacché lo scarto quarantennale che ci separa da quel decennio «comunardo» non è stato privo di conseguenze. Per capire perché il sogno sia oggi immediatamente legato al lavoro e al reddito e per cogliere la profondità di questo scarto e quindi la differenza del passo indietro, occorre partire da quel primo slogan e chiedersi che cosa significasse.

- Details

- Hits: 3261

Brasile, le responsabilità del PT e il golpe da fermare

di Gennaro Carotenuto

Restaurazione completata in Brasile. Dilma Rousseff, che aveva vinto le elezioni con oltre 54 milioni di voti, viene sostituita da un governo che non si limita a metterla in stato d’accusa per presunte violazioni, ma ribalta completamente il segno politico del paese. Quello presieduto da Michel Temer, un dinosauro della peggior politica, inquisito per corruzione e con un’aspettativa di voto che i più benevoli collocano al 2%, è un governo non eletto da nessuno, sessista e razzista, composto esclusivamente di maschi bianchi, sette ministri del quale già inquisiti per corruzione. Dopo aver coperto di letame, complici i media monopolisti, uno dei più autorevoli dirigenti politici mondiali, Lula da Silva, le destre hanno dunque fatto un passo avanti e preso il potere con un colpo di stato parlamentare destituendo una presidente, Dilma Rousseff, accusata di nulla. Quello di Temer è un governo di agroindustriali, fondamentalisti neoclassici ed evangelici (due facce della stessa medaglia), corrotti, violatori di diritti umani e narcos, che ha come ministro di giustizia un avvocato vicino al principale cartello criminale del paese.

Restaurazione completata in Brasile. Dilma Rousseff, che aveva vinto le elezioni con oltre 54 milioni di voti, viene sostituita da un governo che non si limita a metterla in stato d’accusa per presunte violazioni, ma ribalta completamente il segno politico del paese. Quello presieduto da Michel Temer, un dinosauro della peggior politica, inquisito per corruzione e con un’aspettativa di voto che i più benevoli collocano al 2%, è un governo non eletto da nessuno, sessista e razzista, composto esclusivamente di maschi bianchi, sette ministri del quale già inquisiti per corruzione. Dopo aver coperto di letame, complici i media monopolisti, uno dei più autorevoli dirigenti politici mondiali, Lula da Silva, le destre hanno dunque fatto un passo avanti e preso il potere con un colpo di stato parlamentare destituendo una presidente, Dilma Rousseff, accusata di nulla. Quello di Temer è un governo di agroindustriali, fondamentalisti neoclassici ed evangelici (due facce della stessa medaglia), corrotti, violatori di diritti umani e narcos, che ha come ministro di giustizia un avvocato vicino al principale cartello criminale del paese.

Addirittura duecento degli uomini che hanno votato l’impeachment contro Dilma sono già inquisiti per corruzione, con l’infamia massima di uno di loro che ha votato in onore al boia che torturò la presidente durante la dittatura.

- Details

- Hits: 2272

Capitalismo cognitivo e postcapitalismo

Qualunque cosa ciò possa significare

di Sebastiano Isaia

«Come sulla fronte del popolo eletto stava scritto ch’esso era proprietà di Geova», così

l’espansione totale e capillare del rapporto sociale capitalistico imprime all’individuo

«un marchio che lo bolla a fuoco come proprietà del capitale» (Marx).

Introduzione

La lettura del libro di Paul Mason Postcapitalismo. Una guida per il nostro futuro ha generato in me una serie di riflessioni e di suggestioni che proverò a mettere in ordine per poterle condividere con i lettori, ai quali chiedo preventivamente scusa per le ripetizioni di frasi e concetti che probabilmente troveranno nel testo che avranno la bontà di leggere, e che non sono riuscito a eliminare nella fase di correzione degli appunti.

Lo scritto che segue non vuole essere, e difatti non è, una recensione del libro di Mason ma, appunto, una “libera” – e spero non troppo confusa – riflessione sui temi affrontati o anche solo evocati dal suo autore. I frequentatori più assidui del Blog non avranno difficoltà a capire subito che si tratta di “problematiche” che non smetto di prendere di mira, cercando di approcciarle da prospettive sempre diverse. Non sempre, o meglio: solo raramente la cosa mi riesce, non ho motivo di negarlo, ma l’impegno c’è, e credo che, tutto sommato, esso vada nella giusta (radicale/umana) direzione. Certamente sbaglio, inciampo e cado di continuo, ma sempre su un terreno a me caro: l’anticapitalismo “senza se e senza ma”, in vista di «una più elevata situazione umana» (Goethe).

- Details

- Hits: 3326

Il mercantilismo che sta uccidendo l’Europa

di Thomas Fazi

Uno studio recente dimostra che l’impatto della svalutazione interna sui paesi della periferia è stato – ed è – ben più grave di quanto rivelino i dati ufficiali

La politica economica europea – quel combinato disposto di austerità fiscale, compressione salariale e liberalizzazioni (soprattutto del mercato del lavoro) – ha un nome: mercantilismo. Il mercantilismo, secondo la definizione di Adam Smith, è una dottrina economica che “incoraggia le esportazioni e disincentiva le importazioni” al fine di ottenere un attivo della bilancia commerciale. Al tempo di Smith (XVIII secolo), tale obiettivo veniva perseguito soprattutto limitando le importazioni per mezzo di tariffe, dazi, tasse e sussidi. Oggi l’ideologia del libero mercato – che disdegna qualunque forma di protezionismo “ufficiale” – impone agli Stati di perseguire quell’obiettivo con altri mezzi: la svalutazione interna (austerità fiscale e compressione dei salari), l’esportazione di capitali all’estero (stimolando la domanda di beni/servizi importati in paesi terzi) e – laddove possibile – la manipolazione del tasso di cambio (svalutazione/deprezzamento della valuta). Ça va sans dire che le suddette strategie, per funzionare, presuppongono che uno abbia dei prodotti appetibili da vendere; un dettaglio tutt’altro che irrilevante di cui spesso ci si dimentica quando si parla di “competitività”.

La politica economica europea – quel combinato disposto di austerità fiscale, compressione salariale e liberalizzazioni (soprattutto del mercato del lavoro) – ha un nome: mercantilismo. Il mercantilismo, secondo la definizione di Adam Smith, è una dottrina economica che “incoraggia le esportazioni e disincentiva le importazioni” al fine di ottenere un attivo della bilancia commerciale. Al tempo di Smith (XVIII secolo), tale obiettivo veniva perseguito soprattutto limitando le importazioni per mezzo di tariffe, dazi, tasse e sussidi. Oggi l’ideologia del libero mercato – che disdegna qualunque forma di protezionismo “ufficiale” – impone agli Stati di perseguire quell’obiettivo con altri mezzi: la svalutazione interna (austerità fiscale e compressione dei salari), l’esportazione di capitali all’estero (stimolando la domanda di beni/servizi importati in paesi terzi) e – laddove possibile – la manipolazione del tasso di cambio (svalutazione/deprezzamento della valuta). Ça va sans dire che le suddette strategie, per funzionare, presuppongono che uno abbia dei prodotti appetibili da vendere; un dettaglio tutt’altro che irrilevante di cui spesso ci si dimentica quando si parla di “competitività”.

I paesi dell’eurozona, come è noto, non possono più ricorrere alla variabile del tasso di cambio per recuperare competitività nei confronti dei propri competitor europei – variabile che oggi, in un contesto di domanda globale stagnante, non avrebbe probabilmente un grande effetto sulle bilance commerciali dei paesi che dovessero farne uso, in un ipotetico scenario post-euro, ma che invece, nel bene o nel male, negli anni pre-SME (sistema di cambi fissi che spianò la strada alla moneta unica)

- Details

- Hits: 5574

Il dio che non voleva morire

Tecnica, Capitalismo e limiti del vivente

Paolo Bartolini intervista Lelio Demichelis

Prof. Demichelis, in un suo recente lavoro ha parlato espressamente di religione per definire l'impianto tecno-capitalista che governa le nostre società. Quale valenza strategica e politica riconosce a un'analisi del dominio contemporaneo centrata sulla categoria del "religioso"?

Prof. Demichelis, in un suo recente lavoro ha parlato espressamente di religione per definire l'impianto tecno-capitalista che governa le nostre società. Quale valenza strategica e politica riconosce a un'analisi del dominio contemporaneo centrata sulla categoria del "religioso"?

In tempi di Isis e di integralismo politico-religioso potrebbe sembrare fuori luogo parlare e scrivere di capitalismo, di tecnica e di rete come di fenomeni religiosi. Io sostengo invece che proprio il capitalismo e la tecnica intesa come apparato hanno assunto ormai forme tipicamente religiose. Utilizzando le categorie e le modalità del religioso per evangelizzare il mondo, ma nella forma tecnica e capitalista.

Se andiamo alle analisi di Michel Foucault sulla nascita del potere moderno come evoluzione del potere pastorale delle prime comunità cristiane; se (ancora Foucault) analizziamo i meccanismi psicologici e pedagogici insiti nelle discipline e poi nelle forme biopolitiche di potere e di governo (la governamentalità) degli uomini; se, ancora, guardiamo alle società di massa del '900, alle forme totalitarie di potere, al concetto di ideologia - ebbene, abbiamo la conferma di quanto le forme religiose siano ben presenti anche oggi, in tempi di apparente secolarizzazione ma soprattutto di mercato globale e di rete.

La religione classica era un sistema di rappresentazioni collettive e di pratiche ripetute che uniscono e connettono e integrano ciascuno in una comunità/gregge, legandolo al pastore che guida il gregge e sciogliendolo all'interno del gruppo; è poi un insieme di riti, miti, cerimonie, simboli che rimandano e rinviano a Dio ma soprattutto alla chiesa che lo incarna e lo interpreta.

- Details

- Hits: 3398

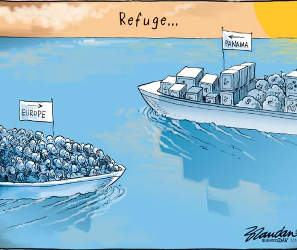

Schengen e la crisi europea delle migrazioni

Domenico Mario Nuti

Domenico Mario Nuti nella prima parte ripercorre l’evoluzione, i vantaggi e i costi dell’eliminazione dei confini interni all’area di Schengen (1985), che considera meritoria ma prematura e incompleta, con svantaggi aggravati dalla divergenza dei paesi membri e dalle politiche di austerità. Documenta poi le crescenti pressioni migratorie che nel 2015 hanno indotto diversi paesi a ristabilire controlli, muri e barriere. Nella seconda parte illustra i vantaggi e i costi dell’eliminazione dei confini interni all’area di Schengen, sostiene che tale eliminazione è stata meritoria ma prematura e incompleta, considera le cause delle accresciute pressioni migratorie e traccia una netta distinzione tra rifugiati e migranti economici, mostrando le sue perplessità su una politica di migrazioni senza frontiere. Nelle conclusioni elenca 7 condizioni che ritiene necessarie per il mantenimento di Schengen

Parte I

Parte I

L’Area di Schengen

Il 14 giugno 1985 Francia, Germania e Benelux firmavano il Trattato di Schengen, abolendo controlli di frontiera e trattando l’intera Area come un singolo paese. Inizialmente il Trattato non era parte delle strutture della Comunità, mancando il consenso degli altri cinque membri, ma veniva incorporato nelle leggi dell’Unione col Trattato di Amsterdam (1997). Gradualmente vi aderivano altri 21 paesi, compresi 4 membri dell’EFTA che non appartengono all’UE: oggi l’Area Schengen ha una popolazione di oltre 400 milioni di persone.

In linea di principio si trattava di un’ottima iniziativa, visto il risparmio di tempo e di costo dei trasporti per passeggeri e merci. Uno studio recente della Bertelsmann Stiftung stima il costo che seguirebbe la disintegrazione dell’Area Schengen da €470md a €1400md nel prossimo decennio (circa il 10% del PIL annuale dei 28 paesi dell’UE) dovuto all’aumento dei prezzi di importazione da 1% a 3%. Queste stime potrebbero essere esagerate ma senza dubbio il collasso di Schengen nelle condizioni attuali di ristagno economico avrebbe un impatto recessivo sullo sviluppo dell’Unione, con ripercussioni globali.

- Details

- Hits: 3360

Si comincia col denaro e si finisce col denaro

di Michael Roberts

Recensione di: Fred Moseley, 'Money and totality', Brill, 2016, pp. 436, £102

Negli ultimi due anni, una delle tendenze principali dell'economia mondiale è stata il crollo del prezzo del petrolio sul mercato globale. Da un picco che superava i $100 al barile, il prezzo è crollato fino al di sotto dei $30 e si trova ancora intorno ai $40. La spiegazione di questa caduta del prezzo, come era stato previsto dall'economia ufficiale, è semplice. C'è stato un mutamento nella domanda e nell'offerta di petrolio. Perciò gli economisti ora discutono su quale sia il fattore principale: l'incremento dell'offerta o la diminuzione della domanda.

Negli ultimi due anni, una delle tendenze principali dell'economia mondiale è stata il crollo del prezzo del petrolio sul mercato globale. Da un picco che superava i $100 al barile, il prezzo è crollato fino al di sotto dei $30 e si trova ancora intorno ai $40. La spiegazione di questa caduta del prezzo, come era stato previsto dall'economia ufficiale, è semplice. C'è stato un mutamento nella domanda e nell'offerta di petrolio. Perciò gli economisti ora discutono su quale sia il fattore principale: l'incremento dell'offerta o la diminuzione della domanda.

Ma quest'analisi del prezzo di una merce e di quanto valga a livello della domanda e dell'offerta - come viene insegnato da tutti i libri di testo di economia all'università - nel migliore dei casi è superficiale. C'è una battuta che gira negli ambienti degli investitori finanziari, quando si discute sul perché il prezzo delle azioni di una qualche società sia improvvisamente crollato: "Be', c'erano più venditori che acquirenti" - talmente vero fino ad essere tautologico.

Cos'è che spiega perché un barile di petrolio costa $40 e non $1? Perché 100 graffette costano $1 ed un'automobile costa $20.000? In altre parole, dobbiamo capire cos'è che fa sì che qualcosa sul mercato venga valutato al di là della semplice domanda ed offerta; ci serve una teoria del valore. A partire da questo, possiamo cominciare a spiegare il funzionamento di un'economia capitalista, dove ogni cosa viene prodotta per essere venduta.

- Details

- Hits: 3569

Il sinistro scricchiolio delle banche: ultimo stadio dell’eurocrisi

di Federico Dezzani

La prima metà del 2016 è un lunga e sanguinosa mattanza borsistica per le banche italiane: Intesa SanPaolo -30%, Unicredit -40%, Banco Popolare -40%, Banca MPS -50%. E poi gli strascichi delle quattro banche “salvate” nel dicembre 2015, il clamoroso fallimento della ricapitalizzazione della Banca popolare di Vicenza, il timore del ripetersi di un flop simile per Veneto Banca e, soprattutto, l’incubo che qualche istituto “sistemico” imbarchi ancora un po’ d’acqua e coli a picco. Tutta colpa del “bail in”? Più che la causa, il “bail in” è la conseguenza della debolezza del sistema creditizio italiano: arrivati a questo punto dell’eurocrisi, l’infezione si è propagata dall’economia reale alle finanze pubbliche, sino ad infettare i bilanci delle banche. Berlino non ha nessuna intenzione di sobbarcarsi il costo di un salvataggio bancario e mette l’Italia di fronte alla scelta: scaricare le perdite su correntisti ed obbligazionisti o uscire dall’euro. Scenario, quest’ultimo, sempre più concreto.

La prima metà del 2016 è un lunga e sanguinosa mattanza borsistica per le banche italiane: Intesa SanPaolo -30%, Unicredit -40%, Banco Popolare -40%, Banca MPS -50%. E poi gli strascichi delle quattro banche “salvate” nel dicembre 2015, il clamoroso fallimento della ricapitalizzazione della Banca popolare di Vicenza, il timore del ripetersi di un flop simile per Veneto Banca e, soprattutto, l’incubo che qualche istituto “sistemico” imbarchi ancora un po’ d’acqua e coli a picco. Tutta colpa del “bail in”? Più che la causa, il “bail in” è la conseguenza della debolezza del sistema creditizio italiano: arrivati a questo punto dell’eurocrisi, l’infezione si è propagata dall’economia reale alle finanze pubbliche, sino ad infettare i bilanci delle banche. Berlino non ha nessuna intenzione di sobbarcarsi il costo di un salvataggio bancario e mette l’Italia di fronte alla scelta: scaricare le perdite su correntisti ed obbligazionisti o uscire dall’euro. Scenario, quest’ultimo, sempre più concreto.

* * *

Banche, la sentina dove confluiscono i liquami dell’eurocrisi

Mercoledì 11 maggior, mentre il Parlamento vota la fiducia al governo sul ddl che riconosce le coppie omosessuali (“una pagina storica” secondo Matteo Renzi), si consuma a Piazza Affari una giornata di passione: alla chiusura della borsa la tavolozza di colori è ricca di sfumature di rosso, dal vermiglio di Intesa San Paolo (-1,6%), al rosso porpora del Banco Popolare (-9%), passando per il rosso pompeiano di Unicredit (-3,7%).

- Details

- Hits: 3756

Tender is the night

Le sofferenze dell'anima al lavoro

Federico Chicchi

Il libro di Franco Berardi (Bifo), L’anima al lavoro. Alienazione, estraneità, autonomia (DeriveApprodi, 2016), ha il ritmo e l’appeal di una danza orientale. Non solo perché seduce e accompagna il lettore passo a passo, in virtù della sua cadenza sinuosa, ma soprattutto perché, in modo cristallino, disvela e mette a nudo, la pervasività della metamacchina capitalistica e la sua azione tossica sull’anima.

Il libro di Franco Berardi (Bifo), L’anima al lavoro. Alienazione, estraneità, autonomia (DeriveApprodi, 2016), ha il ritmo e l’appeal di una danza orientale. Non solo perché seduce e accompagna il lettore passo a passo, in virtù della sua cadenza sinuosa, ma soprattutto perché, in modo cristallino, disvela e mette a nudo, la pervasività della metamacchina capitalistica e la sua azione tossica sull’anima.

Il libro chiarisce fin da subito che per reagire alla catastrofe psichica e sociale del capitalismo contemporaneo è necessario avere ben presenti le ragioni del salto di paradigma che ha caratterizzato e quindi trasfigurato, a partire dalla prima metà dei Settanta, l’economia e la società occidentale.

«Lo sfruttamento industriale concerne i corpi, i muscoli, le braccia. (…) Ma se dalla sfera della produzione industriale ci spostiamo alla sfera della produzione digitale, scopriamo che lo sfruttamento si esercita essenzialmente sul flusso semiotico che il tempo di lavoro umano è in grado di emanare» (p. 8).

Ecco allora il sedimentarsi di un capitalismo del cognitivo e dell’immateriale, ma anche del seduttivo e degli affetti. Un capitalismo in cui produzione e riproduzione sociale si riflettono vicendevolmente e incessantemente allo specchio, creando uno spazio di coincidenza che non presenta soluzioni di continuità. Occorre quindi aver chiaro che il paradigma dialettico (e quindi anche il Marx troppo fedele a quest’ultimo) è oggi divenuto insufficiente a dare conto e quindi a sviluppare una critica efficace del nuovo discorso capitalista:

- Details

- Hits: 2986

Il punto di vista della palla

Un mondo trasformabile guardando con meraviglia la realtà sociale

di Gianfranco Pala

[Bertolt Brecht, Scritti teatrali, Einaudi, Torino (1957)]

L’enorme differenza specifica marxiana rispetto al feticismo economico che l’ha preceduto – anche quello che si è fondato sull’eccedenza della produzione agricola <materiale nella natura> – sta precisamente, come si preciserà meglio fra poco, nel fatto che gli umani mutano insieme alla natura. Epperò – come dice Bertolt Brecht, qui da assumere in via generale [cfr. Scritti teatrali, Einaudi, Torino 1962 (vol. unico), giacché fu da lui formulato nei suoi riferimenti <particolari> al teatro epico di contro al tradizionale teatro drammatico convenzionale borghese] (per ulteriori considerazioni cfr. il §.5. la dialettica dell’intelligenza generale) – il marxismo della maniera materialistica fu da lui appreso direttamente da Marx e Engels, e si attaglia perfettamente a tutto il mondo reale, ossia al vero e proprio, ma malamente detto, <ambiente> in quanto “condizioni circostanti naturali” nel quale vivevano gli umani. “Questo mondo era senza dubbio già apparso in precedenza, ma non come elemento a sé stante, bensì soltanto nella prospettiva del personaggio centrale”. E codesto personaggio, perciò, assume il carattere dell’individuo – di qui ecco l’<individualismo metodologico> – attorno al quale deve ruotare, in sua escludente funzione, tutto il sistema rappresentato — un <ambiente> illusorio non si può modificare, è statico, morto, giacché l’unica azione vivificante è dell’umano, che opera al posto ma entro il mondo reale. Per l’individuo-che-conta (si pensi al capitalista che decide ogni cosa alle spalle dei produttori) non importa affatto l’oggettività reale ma soltanto ciò che lui soggettivamente percepisce [in una accezione di “percezione”, come si dirà, che non è quella etimologica latina derivata da per e capĕre, ossia “prendere conoscenza”, capire (ma anche materialmente prendere un oggetto, denaro in pagamento, salario o pensione, ecc.)].

L’enorme differenza specifica marxiana rispetto al feticismo economico che l’ha preceduto – anche quello che si è fondato sull’eccedenza della produzione agricola <materiale nella natura> – sta precisamente, come si preciserà meglio fra poco, nel fatto che gli umani mutano insieme alla natura. Epperò – come dice Bertolt Brecht, qui da assumere in via generale [cfr. Scritti teatrali, Einaudi, Torino 1962 (vol. unico), giacché fu da lui formulato nei suoi riferimenti <particolari> al teatro epico di contro al tradizionale teatro drammatico convenzionale borghese] (per ulteriori considerazioni cfr. il §.5. la dialettica dell’intelligenza generale) – il marxismo della maniera materialistica fu da lui appreso direttamente da Marx e Engels, e si attaglia perfettamente a tutto il mondo reale, ossia al vero e proprio, ma malamente detto, <ambiente> in quanto “condizioni circostanti naturali” nel quale vivevano gli umani. “Questo mondo era senza dubbio già apparso in precedenza, ma non come elemento a sé stante, bensì soltanto nella prospettiva del personaggio centrale”. E codesto personaggio, perciò, assume il carattere dell’individuo – di qui ecco l’<individualismo metodologico> – attorno al quale deve ruotare, in sua escludente funzione, tutto il sistema rappresentato — un <ambiente> illusorio non si può modificare, è statico, morto, giacché l’unica azione vivificante è dell’umano, che opera al posto ma entro il mondo reale. Per l’individuo-che-conta (si pensi al capitalista che decide ogni cosa alle spalle dei produttori) non importa affatto l’oggettività reale ma soltanto ciò che lui soggettivamente percepisce [in una accezione di “percezione”, come si dirà, che non è quella etimologica latina derivata da per e capĕre, ossia “prendere conoscenza”, capire (ma anche materialmente prendere un oggetto, denaro in pagamento, salario o pensione, ecc.)].

- Details

- Hits: 3996

Dall'Emilia rossa del modello emiliano all'Emilia incolore e lacerata di oggi

di Lanfranco Turci

Intervento per la prima assemblea regionale di Sinistra Italiana Emilia-Romagna

Per quello che è stato chiamato il “modello emiliano” rinvio a questo articolo.

Per quello che è stato chiamato il “modello emiliano” rinvio a questo articolo.

Schematicamente, se dovessi ricordare alcuni momenti simbolici dalla Liberazione e dagli anni duri che l’hanno seguita alla pienezza del modello emiliano, citerei l’eccidio del 9 gennaio ’50 a Modena, la lotta delle Reggiane, i primi villaggi artigiani, le scuole dell’infanzia di Malaguzzi a Reggio, il centro storico di Cervellati a Bologna, la nascita della Regione nel 1970.

Il modello emiliano è sintetizzabile in una società relativamente stabile e coesa (nella narrazione classe operaia + ceti medi + politiche keynesiane e buona amministrazione degli enti locali). Il tutto garantito in via principale da quel fenomeno peculiare che fu il PCI emiliano-romagnolo, nutrito insieme da una organizzazione potente e disciplinata, da un sano pragmatismo, dalla eredità del municipalismo e del riformismo socialista e, non da ultimo, dalla fiducia nell’Unione Sovietica. Senza con ciò sottovalutare l’apporto socialista soprattutto nella fase unitaria socialcomunista e lo stimolo, anche dall’opposizione, del cattolicesimo sociale che ha in Emilia una antica tradizione.

Il modello emiliano si è dissolto progressivamente nel tempo sotto l’effetto di due fattori: da una parte le grandi trasformazioni economiche e sociali dell’epoca postfordista ,della globalizzazione e della piena libertà di movimento dei capitali; dall’altra il cedimento della sinistra, incapace di reggere alla offensiva neoliberista, la cui egemonia si è sviluppata in tutta la sua potenza dopo la fine del socialismo reale.

- Details

- Hits: 5614

Ecco le conseguenze del TTIP

R. Paricio e E. Vazquez intervistano Susan George

Le conseguenze dirette del TTIP, il ruolo di Ada Colau e dei nuovi movimenti. Parla Susan George, filosofa e analista politica, presidente del Comitato di Pianificazione del Transnational Institute di Amsterdam

Durante la sua visita a Barcellona per partecipare al 4° Seminario de Convivencia Planetaria, Construimos Biocivilización, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Susan George, filosofa e analista politica, presidente del Comitato di Pianificazione del Transnational Institute di Amsterdam ed ex vicepresidente di ATTAC Francia (Associazione per la Tassazione delle Transazioni Finanziarie e per l’Azione Cittadina).. In questa breve intervista ci ha parlato del TTIP e delle sue possibili conseguenze se questo venisse firmato, come pure del suo punto di vista sui nuovi partiti politici e sui movimenti sorti in Europa, nonchè dell’importanza della partecipazione cittadina.

Durante la sua visita a Barcellona per partecipare al 4° Seminario de Convivencia Planetaria, Construimos Biocivilización, abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Susan George, filosofa e analista politica, presidente del Comitato di Pianificazione del Transnational Institute di Amsterdam ed ex vicepresidente di ATTAC Francia (Associazione per la Tassazione delle Transazioni Finanziarie e per l’Azione Cittadina).. In questa breve intervista ci ha parlato del TTIP e delle sue possibili conseguenze se questo venisse firmato, come pure del suo punto di vista sui nuovi partiti politici e sui movimenti sorti in Europa, nonchè dell’importanza della partecipazione cittadina.

* * *

Le conseguenze dirette del Trattato

La conseguenza diretta per le persone è che molto probabilmente il cibo che importiamo sarebbe trattato chimicamente, sarebbe geneticamente modificato e non sarebbe etichettato. Non sapresti veramente cosa c’è nel tuo cibo. Potresti comprare pollo che è stato lavato con cloro, manzo cresciuto con ormoni, potresti avere cibo biosintetico prodotto con un gene di una pianta e un altro di un animale, e tutto questo non sarebbe etichettato.

Gli americani senza dubbio vogliono sbarazzarsi delle indicazioni geografiche protette (IGP).

- Details

- Hits: 7300

Complessità, scienza e democrazia

Paolo Bartolini intervista Giuseppe Longo

Prof. Longo, quali limiti intravede nell'utilizzo massivo delle metafore provenienti dall'informatica per spiegare il vivente e la complessità della natura umana?

Prof. Longo, quali limiti intravede nell'utilizzo massivo delle metafore provenienti dall'informatica per spiegare il vivente e la complessità della natura umana?

Ho scritto molto su questo, in particolare in collaborazioni con biologi del cancro cui devo molto nei tentativi di esplorazione del vivente - questa tremenda malattia si può capire forse solo analizzando il rapporto triangolare tessuto-organismo-ecosistema, quindi con una buona teoria dell'organismo, in primis. Vediamo di sintetizzare una critica sviluppata altrove (mi permetterò di inserire riferimenti ad alcuni miei testi, talvolta in italiano, dove si può trovare la bibliografia, inevitabilmente molto ampia).

La nozione di informazione si è specificata in almeno due teorie scientifiche rigorose ed importanti: l'elaborazione dell'informazione, a partire da Turing, diciamo, e la trasmissione dell'informazione (Shannon). Entrambe hanno individuano fondamentali invarianti matematici, ovvero nozioni e strutture che possono esser trasformate da un contesto ad un altro, conservando quel che conta. Le caratteristiche dell'informazione, in entrambi i casi, non dipendono dalla codifica (se non per piccoli costi di trascrizione: 0 ed 1, o 0-9 od altri segni qualsiasi) e, soprattutto, non dipende dal supporto materiale: si possono elaborare segni in valvole, chips, silicio... o trasmettere segnali su cavi, tamburi, fumate... Questa grande ed antica invenzione, formalizzata da Turing nel 1936, ma poi essenziale anche a Shannon, ha permesso di distinguere il software dallo hardware e di proporre quindi una autonoma teoria della programmazione o della trasmissione indipendente dal supporto materiale (grande ricchezza della pratica informatica).

- Details

- Hits: 2525

Cuba dopo la visita di Barack Obama

di Alessandra Ciattini

Quali saranno le conseguenze del nuovo corso delle relazioni tra USA e Cuba sottolineato con grande risonanza mediatica in occasione della recente visita di Obama? Molti problemi e interrogativi restano aperti e su di essi discutono anche le massime autorità cubane

In numerose fonti di informazioni latinoamericane e cubane (anche ufficiali) si discute molto sulle conseguenze della visita a Cuba del presidente Barack Obama, insignito per il solo fatto di essere quasi nero e statunitense del premio Nobel per la pace; conseguenze che ovviamente non si faranno sentire solo nell'isola caraibica, ma che si riverberanno su tutta la società latinoamericana, scossa da una serie di tensioni e conflitti, il cui obiettivo è la destabilizzazione dei governi progressisti ivi operanti. In questo senso Cuba resta un simbolo ancora vitale, la cui stessa esistenza rimanda a possibili alternative per gli Stati Uniti indigeribili. Naturalmente in questo breve intervento rifuggirò da tutte quelle interpretazioni che, solo allo scopo di generare sensazionalismo, fanno di questo evento qualcosa di epocale, da cui dovrebbe scaturire una nuova fase nella storia del mondo (come, d'altra parte, ho fatto in un altro intervento pubblicato sempre su LCF).

In numerose fonti di informazioni latinoamericane e cubane (anche ufficiali) si discute molto sulle conseguenze della visita a Cuba del presidente Barack Obama, insignito per il solo fatto di essere quasi nero e statunitense del premio Nobel per la pace; conseguenze che ovviamente non si faranno sentire solo nell'isola caraibica, ma che si riverberanno su tutta la società latinoamericana, scossa da una serie di tensioni e conflitti, il cui obiettivo è la destabilizzazione dei governi progressisti ivi operanti. In questo senso Cuba resta un simbolo ancora vitale, la cui stessa esistenza rimanda a possibili alternative per gli Stati Uniti indigeribili. Naturalmente in questo breve intervento rifuggirò da tutte quelle interpretazioni che, solo allo scopo di generare sensazionalismo, fanno di questo evento qualcosa di epocale, da cui dovrebbe scaturire una nuova fase nella storia del mondo (come, d'altra parte, ho fatto in un altro intervento pubblicato sempre su LCF).

Comincio con il soffermarmi su quanto si ricava dal canale televisivo interstatale Telesur, cacciato recentemente dall'Argentina, in cui è andato al potere un personaggio legato alla passata dittatura e al capitale transnazionale. Nel noticiero e nei vari programmi di Telesur emergono sostanzialmente due aspetti della questione: da un lato, si sottolineano i possibili vantaggi che deriverebbero alla più grande delle Antille dall'apertura delle relazioni commerciali e finanziarie con gli Stati Uniti, la quale provocherebbe il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione e, di conseguenza, il consolidamento del socialismo cubano, che dovrà essere prospero e sostenibile.

- Details

- Hits: 3197

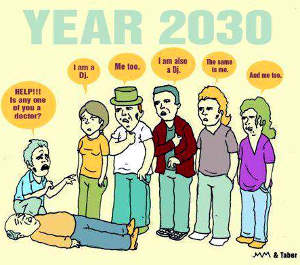

E se il lavoro fosse senza futuro?

Perché la crisi del capitalismo e quella dello stato sociale trascinano con sé il lavoro salariato

Giovanni Mazzetti

Parte prima. Il posto del lavoro salariato

Chi, tra venti o trenta anni, cercherà di descrivere la fase storica che noi, individui del mondo sviluppato, stiamo attraversando oggi si troverà di fronte un fenomeno apparentemente inspiegabile. La grande industria ha da lungo tempo raggiunto e superato il culmine della sua fioritura, e viene sempre più sostituita dai servizi come pilastro dello sviluppo1. Dunque un fenomeno preconizzato da Marx agli albori dell’industrializzazione - quando aveva sostenuto che l’espansione dell’industria sarebbe inevitabilmente sfociata in una situazione nella quale “la creazione della ricchezza reale sarebbe venuta a dipendere sempre meno dal tempo di lavoro e dalla quantità di lavoro impiegato e sempre di più dalla potenza degli agenti messi in moto nel lavoro”, e cioè dalla qualità di quest’ultimo - si è concretamente avverato. Il fattore determinante della produzione, come tutti ormai riconoscono, è infatti diventato “lo sviluppo della scienza ed il progresso della tecnica”. Ma tutto ciò non si è accompagnato ad un mutamento sociale che, sempre ad avviso di Marx, avrebbe dovuto intrecciarsi con quello tecnico, e avrebbe dovuto riguardare il modo in cui viene sperimentato l’arricchimento e viene reso possibile l’ulteriore sviluppo. Se la ricchezza aggiuntiva viene a dipendere sempre meno dalla quantità di lavoro, è infatti evidente che “il tempo di lavoro erogato non può più essere ciò che la misura”.

Leggi tutto in pdf

- Details

- Hits: 2676

Appuntamenti mancati, indirizzi sbagliati

di Sandro Moiso

Corrado Basile, L’«OTTOBRE TEDESCO» DEL 1923 E IL SUO FALLIMENTO. La mancata estensione della rivoluzione in Occidente, Edizioni Colibrì 2016, pp.170, € 15,00

Corrado Basile da anni si dedica a ricostruire criticamente la storia dell’esperienza della Sinistra Comunista italiana ed internazionale nel corso del XX secolo e, in particolare, della sua parabola nei primi decenni dello stesso. La sua ultima fatica editoriale pertanto si colloca in tale continuità di studi, ma, allo stesso tempo, si propone come un’importante riflessione su temi e problemi ancora di cocente attualità. Primo tra tutti quello della centralità , o meno, della classe operaia e del suo ruolo all’interno di un radicale sovvertimento del modo di produzione attuale e della politica di alleanze che, attraverso le sue organizzazioni e partiti, dovrebbe saper mettere in piedi in una tale prospettiva. Ben al di là, naturalmente, della “egemonia”, principalmente culturale, teorizzata da Gramsci.

Corrado Basile da anni si dedica a ricostruire criticamente la storia dell’esperienza della Sinistra Comunista italiana ed internazionale nel corso del XX secolo e, in particolare, della sua parabola nei primi decenni dello stesso. La sua ultima fatica editoriale pertanto si colloca in tale continuità di studi, ma, allo stesso tempo, si propone come un’importante riflessione su temi e problemi ancora di cocente attualità. Primo tra tutti quello della centralità , o meno, della classe operaia e del suo ruolo all’interno di un radicale sovvertimento del modo di produzione attuale e della politica di alleanze che, attraverso le sue organizzazioni e partiti, dovrebbe saper mettere in piedi in una tale prospettiva. Ben al di là, naturalmente, della “egemonia”, principalmente culturale, teorizzata da Gramsci.

Tema delicato in cui una sorta di idealizzazione della stessa, ricollegabile alle trasformazioni avvenute forse più a partire più dall’inizio del ‘900 che ai fondatori del socialismo, ha forse raggiunto nell’operaismo degli anni settanta, e nei suoi attuali epigoni, il suo limite e il suo massimo rilievo teorico.1

Fin dalla premessa l’autore si chiede, a proposito della mancata rivoluzione tedesca del 1923,

- Details

- Hits: 4103

L’etica della sfiga

Alberto De Nicola, Augusto Illuminati

Partiamo da un assunto generale. Essere lavoratori produttivi non è una fortuna, ma una sfiga (kein Gluck, sondern ein Pech) affermava Marx e questo vale sia nel lavoro fordista che in quello postfordista, sia per l’operaio di fabbrica tradizionale che della sharing economy, sia per partite Iva che per altre figure. Si tratta infatti di produttività non in senso materiale, di oggetti fisici, ma di plusvalore comunque estratto.

Partiamo da un assunto generale. Essere lavoratori produttivi non è una fortuna, ma una sfiga (kein Gluck, sondern ein Pech) affermava Marx e questo vale sia nel lavoro fordista che in quello postfordista, sia per l’operaio di fabbrica tradizionale che della sharing economy, sia per partite Iva che per altre figure. Si tratta infatti di produttività non in senso materiale, di oggetti fisici, ma di plusvalore comunque estratto.

Quindi, come ieri eravamo contro l’ideologia e l’etica del lavorismo fordista, oggi dobbiamo stare in guardia contro l’etica dei nuovi lavori postfordisti. Se ieri (ma in certi ambienti ancora oggi) si cercava di nobilitare lo sfruttamento industriale socialista o capitalista con la partecipazione morale degli sfruttati, oggi è in corso un tentativo insidioso di sua legittimazione ideologica in forma di auto-inganno, quel lavoro precario e intermittente che sta diventando la regola in tutti i campi. Ciò avviene proprio in quei settori che funzionano da battistrada e parametri della precarietà generalizzata: in primo luogo l’industria culturale e l’Università, modelli di autoimprenditorialità e autosfruttamento in nome dell’eccellenza, del merito e del riconoscimento. Gli altri settori seguiranno, quale che sia il loro grado di durezza materiale.

- Details

- Hits: 4717

Il piombo degli anni

Ron Augustin intervista Wienke Meinhof

Incontro con Wienke, sorella di Ulrike Meinhof

Ulrike Meinhof moriva in carcere 40 anni fa, a 41 anni. Per le autorità, un suicidio. Per i militanti e i movimenti, un’omicidio di Stato su cui ancora si discute. Ulrike faceva parte della Rote Armee Fraktion. Quando morì, sua sorella Wienke aveva 44 anni. Le due donne avevano ciascuna la propria storia politica, e la condividevano. Dopo l’arresto di Ulrike nel 1972, Wienke portò avanti per decenni l’impegno a favore dei detenuti della Raf, contro l’isolamento carcerario e per la loro liberazione. In questa intervista con Ron Augustin, parla dell’evoluzione politica, della prigionia e della morte di sua sorella.

Ulrike Meinhof moriva in carcere 40 anni fa, a 41 anni. Per le autorità, un suicidio. Per i militanti e i movimenti, un’omicidio di Stato su cui ancora si discute. Ulrike faceva parte della Rote Armee Fraktion. Quando morì, sua sorella Wienke aveva 44 anni. Le due donne avevano ciascuna la propria storia politica, e la condividevano. Dopo l’arresto di Ulrike nel 1972, Wienke portò avanti per decenni l’impegno a favore dei detenuti della Raf, contro l’isolamento carcerario e per la loro liberazione. In questa intervista con Ron Augustin, parla dell’evoluzione politica, della prigionia e della morte di sua sorella.

* * *

Un documentario su Patrice Lumumba, «Death Colonial Style», diretto da Thomas Giefer, mostra che ci vollero quattro decenni per rivelare le circostanze precise della sua morte. Quando hai visto l’opera di Giefer, compagno di studi di Holger Meins, hai detto che avrebbero potuto essere necessari 40 anni anche per sapere che cosa era accaduto a Stammhein. Ci sono fatti nuovi?

No. Le conclusioni della Commissione internazionale d’inchiesta, presentate in una conferenza stampa a Parigi nel 1979, avevano rivelato tali contraddizioni all’interno dei rapporti ufficiali per cui ogni sforzo risultava orientato a occultare la vicenda.

- Details

- Hits: 4345

La nuova 'Storia del marxismo' in Italia

di Paolo Favilli

Nella "Storia del marxismo" (Carocci, Roma 2015, 3 voll.) recentemente uscita a cura di Stefano Petrucciani si ripresenta la possibilità di riesaminare la storia del marxismo alla luce del sistema di relazioni che sorregge le sue diverse forme. Entro questo contesto sono almeno due i problemi che vanno posti: quello del rapporto fra riforme e rivoluzione e quello del nesso fra filosofia e marxismo

1) I tre agili volumetti che compongono questa Storia del marxismo, pur inserendosi in una tradizione consolidata e di lungo periodo concernente i modi di fare storia dell’«oggetto» in questione, presentano interessanti spunti di originalità nel panorama complessivo della produzione storica frutto del clima della Marx Renaissance. Ho usato l’espressione produzione storica, ma, come vedremo proseguendo nel discorso, il termine storia, proprio nell’ambito della tradizione cui ho fatto sopra riferimento, necessita di essere meglio precisato. Qual è, però, il peso della dimensione storica nel contesto di quella riflessione generale su Marx ed il marxismo che è stata chiamata Marx Renaissance?

1) I tre agili volumetti che compongono questa Storia del marxismo, pur inserendosi in una tradizione consolidata e di lungo periodo concernente i modi di fare storia dell’«oggetto» in questione, presentano interessanti spunti di originalità nel panorama complessivo della produzione storica frutto del clima della Marx Renaissance. Ho usato l’espressione produzione storica, ma, come vedremo proseguendo nel discorso, il termine storia, proprio nell’ambito della tradizione cui ho fatto sopra riferimento, necessita di essere meglio precisato. Qual è, però, il peso della dimensione storica nel contesto di quella riflessione generale su Marx ed il marxismo che è stata chiamata Marx Renaissance?

La Marx Renaissance è, indubbiamente, un fenomeno di estrema importanza che oggi ha travalicato anche l’ambito degli studi per diventare, ad esempio, elemento centrale di una delle più importanti manifestazioni artistiche mondiali: la Biennale di Venezia del 2015. Il «cardine» del programma è stato «l'imponente lettura dal vivo dei tre volumi di Das Kapital di Karl Marx. «Porto Marx alla Biennale perché parla di noi oggi», ha detto il curatore della mostra veneziana[1]. La sfera degli studi, la sfera dell’arte, la sfera dell’alta cultura in genere, però, appare separata dai processi di mutamento che interessano lo stato di cose presente.

Il fenomeno della Marx Renaissance comincia a delinearsi pochissimo tempo dopo la proclamata morte del pensatore di Treviri, non casualmente in concomitanza con i primi sinistri scricchiolii delle crisi finanziar-recessive degli anni Novanta.

Page 399 of 611