Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 4834

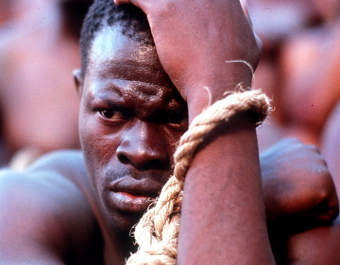

Razzismo e schiavitù

Come e perché il rapporto sociale capitalista procede svilendo l’umanità

Dante Lepore/Ponsinmor

Considerazioni in margine ai saggi di Loren Goldner raccolti in Il concetto di razza e il secolo dei lumi (1997), parte I: Prima dei Lumi: La Spagna, gli Ebrei e gli Indiani; parte II: L’Illuminismo anglo-francese e oltre (1998)

Nella precedente newsletter 48 (1) avevam o concluso, in merito alla «libertà», che il suo vessillo venne impugnato storicamente come bandiera dei ceti radicali borghesi, allora in ascesa e rivoluzionari, contro il principio d’autorità, contro l’assolutismo feudale aristocratico, per evolvere poi nella forma di un radicalismo espressione dei ceti medi e di borghesia grande o piccola di volta in volta proprietaria benestante o in crisi come nell’attuale fase di regressione sociale, oscillante tra una visione della libertà come «trasgressione», violazione della legge, rifiuto delle «costrizioni», e una forma tipica di segno opposto, di garantismo e legalitarismo della pletora dei parassitari delle scartoffie, dei funzionari e burocrati pubblici e privati, politici e sindacali, che ormai infestano il corpo sociale in putrefazione nella fase del capitale stramaturo e marcio, il capitale fittizio, ceti che prosperano sulle miserie, le tragedie e le guerre in cui si dibatte il capitalismo da sempre.

o concluso, in merito alla «libertà», che il suo vessillo venne impugnato storicamente come bandiera dei ceti radicali borghesi, allora in ascesa e rivoluzionari, contro il principio d’autorità, contro l’assolutismo feudale aristocratico, per evolvere poi nella forma di un radicalismo espressione dei ceti medi e di borghesia grande o piccola di volta in volta proprietaria benestante o in crisi come nell’attuale fase di regressione sociale, oscillante tra una visione della libertà come «trasgressione», violazione della legge, rifiuto delle «costrizioni», e una forma tipica di segno opposto, di garantismo e legalitarismo della pletora dei parassitari delle scartoffie, dei funzionari e burocrati pubblici e privati, politici e sindacali, che ormai infestano il corpo sociale in putrefazione nella fase del capitale stramaturo e marcio, il capitale fittizio, ceti che prosperano sulle miserie, le tragedie e le guerre in cui si dibatte il capitalismo da sempre.

Entrambi sono ossessionati dalla «gerarchia», dall’«autorità», dal «dominio» e dal «potere», e si è visto che in definitiva i loro progetti sono conservativi del sistema capitalista della proprietà, della legge del valore. Quanto al progetto di libertà come propugnato dal marxismo, che essi avversano senza sapere neppure di cosa parlano, esso prevede il comunismo molto semplicemente come: l’abolizione del valore, che rende inconcepibile la proprietà privata dei mezzi di lavoro, l’abolizione della produzione di merci, del lavoro salariato e del proletariato in quanto forma mercificata della forza-lavoro nel capitalismo.

- Details

- Hits: 3073

L’ultimo lampo del Novecento

Appunti di lettura intorno a «Dello spirito libero» di Mario Tronti

di Damiano Palano

Il recente volume di Mario Tronti, Dello spirito libero. Frammenti di vita e di pensiero (il Saggiatore, Milano, 2015), può essere considerato l’autobiografia teorica di un «politico pensante». Partendo da quei «frammenti», questo articolo si propone rileggere le tappe che, nell’arco di quasi sessant’anni, hanno scandito l’itinerario teorico di Tronti. Perché forse solo oggi se ne possono cogliere fino in fondo le linee di continuità, i salti, le innovazioni

Nel cuore di tenebra

Nel cuore di tenebra

Già dalla fine degli anni Sessanta, dopo la conclusione delle riprese di C’era una volta il West, Sergio Leone iniziò a progettare un film sull’assedio di Leningrado. La pellicola avrebbe dovuto ispirarsi a The 900 Days. The Siege of Leningrad, un libro in cui il giornalista Harrison E. Salisbury ricostruiva la vittoriosa resistenza dell’Armata Rossa e dell’intera città dinanzi all’offensiva tedesca, durata dal giugno 1941 fino al gennaio 1943. Più volte accantonata, l’idea non fu però mai abbandonata da Leone, che tornò a elaborarla dopo aver girato C’era una volta America. Di quel progetto ambizioso rimangono solo alcune cartelle dattiloscritte, da cui è possibile ricostruire solo molto vagamente la direzione che Leone avrebbe imboccato per trasferire sul grande schermo la cronaca di Salisbury.

Ma grazie a quegli appunti è possibile immaginare il lunghissimo, affascinante piano-sequenza che il regista aveva ideato come inizio. L’apertura doveva essere infatti un primo piano sulle mani di Dmitrij Šostakovič, che scivolavano sui tasti bianchi e neri del pianoforte, alla ricerca delle note della Sinfonia di Leningrado, la sinfonia che il musicista iniziò effettivamente a comporre nel 1941 e che fu eseguita per la prima volta, nella città assediata, un anno dopo. L’inquadratura si sarebbe dovuta poi lentamente allargare, scoprendo la figura del compositore e il suo appartamento.

- Details

- Hits: 2233

Da dove arriva (e quanto potrà durare) la «flessibilità» di Renzi?

Leonardo Mazzei

In vista della «Legge di Stabilità», ma guardando soprattutto al dopo

In vista della «Legge di Stabilità», ma guardando soprattutto al dopo

Eccoci ad ottobre, il mese della Finanziaria, oggi pudicamente chiamata «Legge di Stabilità». Come al suo solito Renzi fa squillare le trombe: a suo dire quella in arrivo sarebbe una «finanziaria espansiva». Falso, come al solito, dato che avremo al massimo una manovra soltanto un po' meno recessiva del previsto. Esattamente come già avvenuto per l'anno in corso.

A questo proposito, non traggano in inganno gli zerovirgola della crescita del Pil. Essi non derivano certo da un (inesistente) abbandono delle politiche austeritarie, bensì da un'irripetibile congiunzione astrale fatta di svalutazione dell'euro, calo dei prezzi dell'energia e (pur con tutti i suoi limiti) quantitative easing della Bce. A questo aggiungiamo il naturale rimbalzo fisiologico dopo ben 3 anni e mezzo di recessione ininterrotta, e non sarà difficile capire come la modestissima crescita di questi mesi non abbia nulla a che vedere con le famose «riforme» di Renzi.

Detto questo, non bisogna far finta che nulla sia cambiato. Vantando i suoi presunti successi politici, il capo del governo ha detto nei giorni scorsi che laddove prima c'era il Fiscal Compact adesso c'è la flessibilità. Una evidente forzatura propagandistica, dato che l'Italia non mette affatto in discussione l'applicazione del Fiscal Compact (né, tantomeno, l'Unione Europea mostra segni di disponibilità in tal senso), ma una baldanza che ha un suo perché.

- Details

- Hits: 4388

Il rasoio di Occam è di sinistra?

di Carlo Augusto Viano

La storia del rasoio di Occam è molto lunga e articolata, ma quel che è certo è che esso potrebbe ancora oggi servire per differenziare in modo adeguato le conoscenze scientifiche da quelle circostanziali e per escludere gli usi ideologici delle conoscenze scientifiche. Ma la sinistra si mostra fortemente allergica a queste operazioni

Quando è comparso il blog filosofico di Micromega intitolato Il rasoio di Occam mi sono stupito e rallegrato. Mi sono rallegrato, perché il richiamo a Guglielmo d’Ockham e al suo rasoio hanno da sempre significato austerità nelle spiegazioni e rifiuto di sprechi ontologici, ma mi sono anche stupito, perché non sembra che nel patrimonio culturale della sinistra ci sia posto per cure di questo genere. Non è il caso di aprire una discussione sul significato dell’espressione “di sinistra”, stucchevolissima faccenda, ma ci si capisce, se si dice che Micromega è di sinistra e che molte persone (tutte?) che collaborano a Micromega credono di esserlo. E se si guarda alle filosofie popolari nelle manifestazioni culturali di sinistra, compreso questo stesso blog, ci si accorge che gran simpatia per l’austerità teorica non ci sia e che la deflazione ontologica sia sospettata di empirico cinismo ideologico.

Quando è comparso il blog filosofico di Micromega intitolato Il rasoio di Occam mi sono stupito e rallegrato. Mi sono rallegrato, perché il richiamo a Guglielmo d’Ockham e al suo rasoio hanno da sempre significato austerità nelle spiegazioni e rifiuto di sprechi ontologici, ma mi sono anche stupito, perché non sembra che nel patrimonio culturale della sinistra ci sia posto per cure di questo genere. Non è il caso di aprire una discussione sul significato dell’espressione “di sinistra”, stucchevolissima faccenda, ma ci si capisce, se si dice che Micromega è di sinistra e che molte persone (tutte?) che collaborano a Micromega credono di esserlo. E se si guarda alle filosofie popolari nelle manifestazioni culturali di sinistra, compreso questo stesso blog, ci si accorge che gran simpatia per l’austerità teorica non ci sia e che la deflazione ontologica sia sospettata di empirico cinismo ideologico.

Molti anni fa Giulio Preti provò a mettere insieme empirismo, marxismo e ideologia comunista. Fece un po’ un pasticcio, ma le ramanzine che si attirò erano costruite in stile hegeliano, familiare alla sinistra italiana, più o meno marxista. Se si voleva qualcosa di originale, e di italiano, c’era Gramsci, che si muoveva tra Croce e Lenin, due personaggi che con il rasoio d’Occam e l’austerità filosofica non c’entravano proprio. Quando il gramscismo ufficiale del comunismo nazionale o il diamat di quello sovietico non accontentavano, c’era sempre la Scuola di Francoforte o addirittura il ricorso diretto al Marx giovanile o ai Grundrisse.

- Details

- Hits: 1942

I crimini globali del capitale e la guerra ai migranti

di Antonio Mazzeo

Le immagini che segnano inequivocabilmente l’estate 2015, i crimini globali dell’Europa del capitale e dei profitti, dei diritti violati e negati, dell’apartheid e delle discriminazioni. I raid aerei in Iraq, Pakistan e Afghanistan. E quelli in Libia e Corno d’Africa. Centinaia di bombe sganciate in Siria, Kurdistan, Yemen. L’esodo forzato dei sopravvissuti, le tragiche marce per i deserti, i naufragi negli abissi del Mare Mostrum. La stazione di Budapest come Auschwitz, i treni dei rifugiati bloccati, sequestrati e piombati dai poliziotti e dall’esercito in tenuta antisommossa. Un nuovo filo spinato di 200 km al confine con la Serbia, protetto da tank, cingolati, carri armati e dalle truppe d’élite addestrate per i conflitti Nato del Terzo millennio. Chi fugge attraverso i Balcani dagli inferni di guerra mediorientali e africani non deve arrivare in Austria o in Germania. Altri treni sono bloccati dalle forze armate della Repubblica Ceca. Gli avambracci dei profughi, bambini compresi, vengono marchiati con numeri indelebili. Le autorità di Praga e Vienna ordinano il trasferimento di decine di migliaia di militari ai valichi di frontiera sud-orientali. In Macedonia è decretato lo stato d’emergenza, ogni sospetto di migrazione può essere arrestato o deportato, il confine con la Grecia è armato e ipermilitarizzato. Pugno di ferro anche a Sofia, tolleranza zero per siriani e afgani, la Gendarmeria e i cingolati dell’esercito schierati ai valichi con Macedonia, Grecia e Turchia, ancora un muro elettronico e altro filo spinato a presidio dell’Europa lager-fortezza.

Le immagini che segnano inequivocabilmente l’estate 2015, i crimini globali dell’Europa del capitale e dei profitti, dei diritti violati e negati, dell’apartheid e delle discriminazioni. I raid aerei in Iraq, Pakistan e Afghanistan. E quelli in Libia e Corno d’Africa. Centinaia di bombe sganciate in Siria, Kurdistan, Yemen. L’esodo forzato dei sopravvissuti, le tragiche marce per i deserti, i naufragi negli abissi del Mare Mostrum. La stazione di Budapest come Auschwitz, i treni dei rifugiati bloccati, sequestrati e piombati dai poliziotti e dall’esercito in tenuta antisommossa. Un nuovo filo spinato di 200 km al confine con la Serbia, protetto da tank, cingolati, carri armati e dalle truppe d’élite addestrate per i conflitti Nato del Terzo millennio. Chi fugge attraverso i Balcani dagli inferni di guerra mediorientali e africani non deve arrivare in Austria o in Germania. Altri treni sono bloccati dalle forze armate della Repubblica Ceca. Gli avambracci dei profughi, bambini compresi, vengono marchiati con numeri indelebili. Le autorità di Praga e Vienna ordinano il trasferimento di decine di migliaia di militari ai valichi di frontiera sud-orientali. In Macedonia è decretato lo stato d’emergenza, ogni sospetto di migrazione può essere arrestato o deportato, il confine con la Grecia è armato e ipermilitarizzato. Pugno di ferro anche a Sofia, tolleranza zero per siriani e afgani, la Gendarmeria e i cingolati dell’esercito schierati ai valichi con Macedonia, Grecia e Turchia, ancora un muro elettronico e altro filo spinato a presidio dell’Europa lager-fortezza.

- Details

- Hits: 2319

Su «Ma quale rivoluzione»

di Ennio Abate

Sul sito di “Le parole e le cose” (qui), in occasione della morte di Pietro Ingrao, è apparso un articolo di Francesco Pecoraro intitolato «Ma quale rivoluzione». Questa è la mia replica. [E. A]

Sul sito di “Le parole e le cose” (qui), in occasione della morte di Pietro Ingrao, è apparso un articolo di Francesco Pecoraro intitolato «Ma quale rivoluzione». Questa è la mia replica. [E. A]

Quando spolveri il sacro ripostiglio

che chiamiamo “memoria”

scegli una scopa molto rispettosa

e fallo in gran silenzio.

Sarà un lavoro pieno di sorprese –

oltre all’identità

potrebbe darsi

che altri interlocutori si presentino –

Di quel regno la polvere è solenne –

sfidarla non conviene –

tu non puoi sopraffarla – invece lei

può ammutolire te –

(Emily Dickinson, Tutte le poesie, 1273, pagg.1277-1279, Mondadori, Milano 1997)

Gentile Francesco Pecoraro,

sono quasi un suo coetaneo (4 anni più di lei, credo) e pure io in quegli anni (non più “formidabili” ma appannatissimi e vituperati) ho parlato assieme a tanti di Rivoluzione (a Milano e dintorni, dal 1968 al 1976, in Avanguardia Operaia). Mi permetterò perciò, sulla falsariga del suo scritto, di dirle con massima sincerità e analiticamente cosa penso del modo in cui ha trattato il tema.

- Details

- Hits: 2648

La libertà degli eguali nel potere

di Nicolò Bellanca

1. «Uno dei segni più nitidi del declino dell’intelligenza critica è l’incapacità di un numero crescente di nostri contemporanei di immaginare una figura dell’avvenire che non sia una semplice amplificazione del presente».[1] In questo breve articolo, rimandando a una trattazione maggiormente sistematica,[2] effettuo un esercizio d’immaginazione critica: come possiamo oggi concepire un futuro che valutiamo “migliore” secondo criteri esplicitamente argomentati e da chiunque contestabili? Quali caratteristiche avrebbe un “buon posto per vivere” che colga e rafforzi alcune tendenze storiche che stanno spingendo le persone a divaricare il mondo della vita dal mondo delle merci?

1. «Uno dei segni più nitidi del declino dell’intelligenza critica è l’incapacità di un numero crescente di nostri contemporanei di immaginare una figura dell’avvenire che non sia una semplice amplificazione del presente».[1] In questo breve articolo, rimandando a una trattazione maggiormente sistematica,[2] effettuo un esercizio d’immaginazione critica: come possiamo oggi concepire un futuro che valutiamo “migliore” secondo criteri esplicitamente argomentati e da chiunque contestabili? Quali caratteristiche avrebbe un “buon posto per vivere” che colga e rafforzi alcune tendenze storiche che stanno spingendo le persone a divaricare il mondo della vita dal mondo delle merci?

2. Il buon posto per vivere che qui evoco s’ispira all’ideale secondo cui la mia libertà si esprime soltanto alla condizione che si manifesti la vostra, e viceversa. «La regola della convivenza non consiste nel fatto che la mia libertà finisce dove comincia la libertà dell’altro; cioè non sta nel fatto che la libertà dell’altro è il limite della libertà mia; sta nel fatto che la libertà dell’altro è la condizione della libertà mia; se l’altro non è libero, non sono libero neanche io».[3] Non posso scindere la mia libertà dalla vostra, o la vostra dalla mia: la libertà è collettivamente indivisibile, o non è. Tuttavia, si vive in un buon posto non perché esso sbandiera un magnifico ideale, bensì perché ne approssima la realizzazione.

- Details

- Hits: 2182

Vae Victis Germania / 2: Car Wars

di Sandro Moiso

Quando l’unica nazione occidentale a non aver ratificato il protocollo di Kyoto sul riscaldamento ambientale denuncia con tanta veemenza i danni per la salute e l’ambiente derivanti dal mancato (e truffaldino) rispetto dei regolamenti USA sull’emissione di gas da parte dei veicoli circolanti c’è da porsi più di una domanda. Si sta parlando, evidentemente, dell’enorme tegola caduta sulla testa di una delle più importanti industrie automobilistiche mondiali, la Volkswagen, dopo la scoperta del raffinatissimo trucco messo in atto da quella azienda per beffare i controlli sugli scarichi delle auto diesel negli Stati Uniti e in Europa.

Quando l’unica nazione occidentale a non aver ratificato il protocollo di Kyoto sul riscaldamento ambientale denuncia con tanta veemenza i danni per la salute e l’ambiente derivanti dal mancato (e truffaldino) rispetto dei regolamenti USA sull’emissione di gas da parte dei veicoli circolanti c’è da porsi più di una domanda. Si sta parlando, evidentemente, dell’enorme tegola caduta sulla testa di una delle più importanti industrie automobilistiche mondiali, la Volkswagen, dopo la scoperta del raffinatissimo trucco messo in atto da quella azienda per beffare i controlli sugli scarichi delle auto diesel negli Stati Uniti e in Europa.

Lo scandalo si è rapidamente propagato nei paesi dell’Unione Europea e tocca, attualmente, la bellezza di 11 milioni di veicoli circolanti. La ditta tedesca ha reagito sostituendo l’AD e scaricando le colpe su un ristretto gruppo (“un piccolo gruppo” come è stato definito) di responsabili tecnici ed amministrativi, mentre Angela Merkel, per allontanare da sé e dal proprio governo qualsiasi ombra di sospetto o connivenza, ha promesso un’inchiesta rigorosa .

Film già visti ed ampiamente prevedibili, soprattutto da parte di chi sa che i motori che ci vengono presentati, quasi quotidianamente, come innovativi, non inquinanti e a basso consumo non sono altro che una continua riproduzione del vecchio motore a scoppio messo a punto, sul finire dell’Ottocento tra il 1876 e il 1892, da tre tecnici tedeschi (guarda caso la continuità): Otto, Benz e Diesel. Motori che sono cambiati da allora ben poco, mantenendo quasi intatte le loro caratteristiche di alto spreco energetico, elevati consumi, scarso rendimento ed elevate capacità di inquinamento.

- Details

- Hits: 1960

Vae Victis Germania / 1: Sulla loro pelle

di Sandro Moiso

Per diversi giorni i mass media, completamente disumanizzati e privi di qualsiasi autonomia di giudizio o di un’identità che non sia quella fornita loro dalle veline dei governi o dagli uffici stampa delle zaibatsu industriali e finanziarie internazionali, hanno cercato di convincerci che le recenti prese di posizione di Angela Merkel in tema di immigrazione fossero principalmente dovute alle foto del bimbo siriano affogato nel braccio di mare tra Turchia e Grecia mentre, con la sua famiglia cercava di raggiungere la salvezza da una guerra spietata e devastante che sta radendo al suolo ogni possibilità di convivenza civile in vaste regioni del Vicino Oriente.

Per diversi giorni i mass media, completamente disumanizzati e privi di qualsiasi autonomia di giudizio o di un’identità che non sia quella fornita loro dalle veline dei governi o dagli uffici stampa delle zaibatsu industriali e finanziarie internazionali, hanno cercato di convincerci che le recenti prese di posizione di Angela Merkel in tema di immigrazione fossero principalmente dovute alle foto del bimbo siriano affogato nel braccio di mare tra Turchia e Grecia mentre, con la sua famiglia cercava di raggiungere la salvezza da una guerra spietata e devastante che sta radendo al suolo ogni possibilità di convivenza civile in vaste regioni del Vicino Oriente.

Naturalmente nulla è più falso di questa “benevola” rappresentazione della cancelliera tedesca e degli altri capi di Stato europei che hanno versato lacrime di coccodrillo su una situazione politica, militare ed umanitaria che hanno ampiamente contribuito a creare, anche solo tacendo per viltà e/o convenienza sulle ragioni reali del conflitto in atto. Infatti quello a cui stiamo assistendo, con buona pace delle anime pie, non è un risveglio della “coscienza” europea ed europeista, ma soltanto un altro passo verso quel III conflitto mondiale di cui da tempo vado scrivendo.

- Details

- Hits: 5750

Pietro Ingrao, l’uomo che non rompeva mai

di Marco Zerbino

Ritratto di Pietro Ingrao, protagonista di svolte mancate dentro e fuori il Pci, riformista di sinistra, simbolo della sinistra italiana

La sinistra italiana (quel che ne rimane) piange in queste ore Pietro Ingrao, storico dirigente “eretico” del Partito Comunista Italiano deceduto nella sua abitazione romana domenica 27 settembre, all’età di cento anni. Per lui si sprecano non solo i necrologi e le inflazionate etichette giornalistiche di “grande vecchio”, “guru”, “padre nobile”, “papa laico della sinistra italiana” e simili, ma anche le menzioni e i ricordi ufficiali da parte delle più alte cariche dello Stato, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha affermato di considerare la figura di Ingrao un “patrimonio del paese”, al presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, che ha pagato pegno alla cospicua componente ex-comunista del partito di cui è leader definendolo “uno dei testimoni più scomodi e lucidi del Novecento e della sinistra”. Perfino Giuliano Ferrara, un tempo comunista e poi passato armi e bagagli prima al Psi di Bettino Craxi e in seguito direttamente alla corte di Silvio Berlusconi, lo ha ricordato con affetto in un’intervista concessa al quotidiano Il Messaggero: “è venuto a mancare un pezzo della mia vita”.

La sinistra italiana (quel che ne rimane) piange in queste ore Pietro Ingrao, storico dirigente “eretico” del Partito Comunista Italiano deceduto nella sua abitazione romana domenica 27 settembre, all’età di cento anni. Per lui si sprecano non solo i necrologi e le inflazionate etichette giornalistiche di “grande vecchio”, “guru”, “padre nobile”, “papa laico della sinistra italiana” e simili, ma anche le menzioni e i ricordi ufficiali da parte delle più alte cariche dello Stato, dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, che ha affermato di considerare la figura di Ingrao un “patrimonio del paese”, al presidente del Consiglio dei ministri Matteo Renzi, che ha pagato pegno alla cospicua componente ex-comunista del partito di cui è leader definendolo “uno dei testimoni più scomodi e lucidi del Novecento e della sinistra”. Perfino Giuliano Ferrara, un tempo comunista e poi passato armi e bagagli prima al Psi di Bettino Craxi e in seguito direttamente alla corte di Silvio Berlusconi, lo ha ricordato con affetto in un’intervista concessa al quotidiano Il Messaggero: “è venuto a mancare un pezzo della mia vita”.

Un simile unanimismo, se è almeno in parte comprensibile data l’elevata statura morale e culturale di un uomo che ha realmente fatto la storia dell’Italia repubblicana e del comunismo italiano, prima come giovane membro della Resistenza, poi come dirigente e intellettuale del Pci, parlamentare di lungo corso, presidente della Camera dei Deputati e infine come punto di riferimento per molti versi indiscusso di un “popolo di sinistra” ormai orfano di grandi organizzazioni politiche, di certo non aiuta a capire la specificità e il significato del personaggio. Se è vero infatti che Ingrao è, come in tanti ripetono, il “simbolo della sinistra italiana”, va detto che probabilmente lo è in tutti i suoi aspetti, incarnandone risorse e vitalità ma anche i tanti limiti storici.

- Details

- Hits: 2915

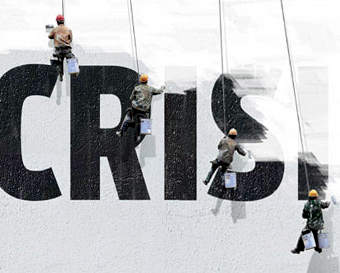

Dentro l’euro ma anche oltre l’euro

Il Piano B dei Certificati di Credito Fiscale

di Biagio Bossone, Marco Cattaneo, Enrico Grazzini e Stefano Sylos Labini

Le trappole dell’euro

Le trappole dell’euro

L’euro è ormai diventato il simbolo di questa Europa “malata del mondo”. Creato sul modello del marco tedesco, ed esteso a un’area continentale, la sua architettura presenta quattro difetti strutturali:

Attualmente c’è chi (come Wolfgang Schaeuble, il ministro tedesco delle Finanze) vorrebbe imporre una riforma autoritaria del sistema per andare verso una maggiore centralizzazione, verso l’integrazione fiscale oltre che monetaria, garantendo la leadership e la primazia delle nazioni “più virtuose”: tuttavia, l’integrazione fiscale presupporrebbe l’integrazione politica, per la quale, però, non c’è alcuna volontà da parte dei principali paesi. È ingenuo credere che i principali paesi dell’Eurozona (in particolare Germania e Francia) rinuncino alla loro piena sovranità in campo politico, fiscale, della sicurezza interna ed esterna, e della politica estera.

- Details

- Hits: 4640

Lenta ginestra

di Marco Moneta

Nel 1987, anno del 150° anniversario della morte del poeta di Recanati e dunque traboccante di contributi celebrativi, appariva, inaspettato e preceduto da un’intervista esplicativa dell’autore, per i tipi di Sugarco, un volume di Toni Negri, intitolato Lenta ginestra. Saggio sull’ontologia di Giacomo Leopardi. Per quanto non sia sempre facile distinguere i contributi d’occasione, e ce ne furono tantissimi in quell’anno, da quelli nati da un autentico bisogno di comprensione, quello di Negri apparteneva senza ombra di dubbio al secondo gruppo. Negri infatti - come ha dichiarato nella Prefazione alla seconda edizione del libro pubblicata da Mimesis nel 2001 - oltre a pubblicare saggi sul marxismo, su Spinoza e Descartes e a insegnare Dottrina dello stato, non solo ha amato e studiato Leopardi “fin dall’infanzia”, ma è stato spinto a scrivere quel libro da una “fondamentale consonanza” tra la propria storia personale e quella del poeta di Recanati. Consonanza che si ritrova, a suo giudizio, nella “formidabile violenza di un … transitare dalla miseria della prigionia e della guerra alla gioia della liberazione, di una nuova speranza di vita”. Niente di illecito, come ha scritto Sergio Quinzio, nell’istituire “una corrispondenza tra la lettura leopardiana di Negri” e “la storia dell’interprete”, anzi, un “tentativo di stabilire un rapporto reale con il poeta e la sua opera”. Il punto, però, è un altro. Occorre chiedersi se e fino a che punto il Leopardi che scaturisce dalle pagine di Lenta ginestra, cioè il suo Leopardi, per quanto sostenuto da un’ampia e non epidermica conoscenza testuale e bibliografica, risulti attendibile o meno. Dopo una accurata lettura delle oltre 400 pagine dell’opera, a noi sembra che esso assuma troppo da vicino le fattezze del professore padovano ritratte sulla copertina del volume e riprodotte, a ogni buon conto, anche nella pagina di chiusura. Ma non voglio anticipare.

Nel 1987, anno del 150° anniversario della morte del poeta di Recanati e dunque traboccante di contributi celebrativi, appariva, inaspettato e preceduto da un’intervista esplicativa dell’autore, per i tipi di Sugarco, un volume di Toni Negri, intitolato Lenta ginestra. Saggio sull’ontologia di Giacomo Leopardi. Per quanto non sia sempre facile distinguere i contributi d’occasione, e ce ne furono tantissimi in quell’anno, da quelli nati da un autentico bisogno di comprensione, quello di Negri apparteneva senza ombra di dubbio al secondo gruppo. Negri infatti - come ha dichiarato nella Prefazione alla seconda edizione del libro pubblicata da Mimesis nel 2001 - oltre a pubblicare saggi sul marxismo, su Spinoza e Descartes e a insegnare Dottrina dello stato, non solo ha amato e studiato Leopardi “fin dall’infanzia”, ma è stato spinto a scrivere quel libro da una “fondamentale consonanza” tra la propria storia personale e quella del poeta di Recanati. Consonanza che si ritrova, a suo giudizio, nella “formidabile violenza di un … transitare dalla miseria della prigionia e della guerra alla gioia della liberazione, di una nuova speranza di vita”. Niente di illecito, come ha scritto Sergio Quinzio, nell’istituire “una corrispondenza tra la lettura leopardiana di Negri” e “la storia dell’interprete”, anzi, un “tentativo di stabilire un rapporto reale con il poeta e la sua opera”. Il punto, però, è un altro. Occorre chiedersi se e fino a che punto il Leopardi che scaturisce dalle pagine di Lenta ginestra, cioè il suo Leopardi, per quanto sostenuto da un’ampia e non epidermica conoscenza testuale e bibliografica, risulti attendibile o meno. Dopo una accurata lettura delle oltre 400 pagine dell’opera, a noi sembra che esso assuma troppo da vicino le fattezze del professore padovano ritratte sulla copertina del volume e riprodotte, a ogni buon conto, anche nella pagina di chiusura. Ma non voglio anticipare.

- Details

- Hits: 2595

C’è vita a sinistra? L'irriformabilità dell'Europa e le sfide della sinistra[1]

di Sergio Cesaratto

C’è vita a sinistra, afferma (non si domanda) perentorio il manifesto aprendo uno stanco dibattito dominato dal pensiero unico di un gruppo di soliti noti - lo dico con il rammarico dell’antico militante di quel gruppo e quotidiano. Fuori dal coro solo l’intervento di Stefano Fassina e quello del prof. Luciano Canfora che si è posto grandi e importanti domande. Gli altri contributi non varrebbe neppure la pena discutere.

C’è vita a sinistra, afferma (non si domanda) perentorio il manifesto aprendo uno stanco dibattito dominato dal pensiero unico di un gruppo di soliti noti - lo dico con il rammarico dell’antico militante di quel gruppo e quotidiano. Fuori dal coro solo l’intervento di Stefano Fassina e quello del prof. Luciano Canfora che si è posto grandi e importanti domande. Gli altri contributi non varrebbe neppure la pena discutere.

L’astuto Hayek e l’europeismo ingenuo

La maggior parte si crogiola tenacemente nell’idea della riformabilità dell’Europa mentre si indigna al solo sentir parlare di riconquista della sovranità democratica nazionale. Riferendosi a un saggio dell’iperliberista (ma astuto) Friedrich Hayek, Oskar Lafontaine ha spiegato poche settimane fa perché un’Europa politica e dunque solidale non può esistere:

<Già nel 1976 [sic, 1939 in realtà] il maestro di questa ideologia, Friedrich August von Hayek, ha dimostrato in un suo articolo che ha avuto una profonda influenza che il trasferimento di autorità sul piano internazionale apre chiaramente la strada per il neoliberismo. Ed è per questo che l’Europa del libero mercato e di scambio non regolamentato dei capitali non è mai stato un progetto di sinistra>.

Ci piace pensare che quanto avevamo scritto poche settimane prima (anche in inglese) abbia avuto un’influenza su questa opinione.

- Details

- Hits: 2114

Egemonia, storia, capitalismo

Recensione a “Il lungo XX secolo” di Giovanni Arrighi

di Paolo Missiroli

La casa editrice Il Saggiatore ha ripubblicato da pochi mesi a questa parte, a vent’anni dalla prima pubblicazione in inglese, Il lungo XX Secolo, un testo di Giovanni Arrighi, storico dell’economia e sociologo italiano. Recentemente scomparso, Arrighi rappresenta una delle punte di diamante di quella scuola di teorici del “sistema-mondo”(al pari di Immanuel Wallerstein con cui ha collaborato in diverse occasioni), che affonda le sue radici nelle riflessioni del grande storico francese Fernand Braudel, appartenente a quella scuola strutturalista che tanta influenza ha avuto in Francia ed in Europa degli anni ’60 e ’70.

La casa editrice Il Saggiatore ha ripubblicato da pochi mesi a questa parte, a vent’anni dalla prima pubblicazione in inglese, Il lungo XX Secolo, un testo di Giovanni Arrighi, storico dell’economia e sociologo italiano. Recentemente scomparso, Arrighi rappresenta una delle punte di diamante di quella scuola di teorici del “sistema-mondo”(al pari di Immanuel Wallerstein con cui ha collaborato in diverse occasioni), che affonda le sue radici nelle riflessioni del grande storico francese Fernand Braudel, appartenente a quella scuola strutturalista che tanta influenza ha avuto in Francia ed in Europa degli anni ’60 e ’70.

Lo scopo del testo di Arrighi è dare ragione della condizione di crisi all’interno della quale si trovava il sistema-mondo all’altezza dei primi anni ’90 e di leggerne le trasformazioni. La domanda di fondo è la seguente: la conversione in termini finanziari dell’economia e l’incrinatura dell’egemonia statunitense, lo scivolare nel caos del mondo, sono fenomeni estemporanei e di assoluta originalità o possono essere ricondotti a processi storici di più lungo periodo? Non si tratta semplicemente, per Arrighi, di tracciare la genesi della nostra condizione presente. Si tratta anche di leggere il nostro momento storico come coerente con una struttura determinata che è quella del sistema-mondo capitalistico e di negarne conseguentemente l’assoluta originalità.

Tentiamo di ricostruire per capi sommari l’argomentazione di Arrighi. Per lo storico milanese la storia del capitalismo è storia di cicli di accumulazione; ogni ciclo è da intendersi come un periodo di tempo, più o meno lungo, nel corso del quale una potenza (coincidente con una formazione economico politica in generale identificabile con uno Stato o con una città-Stato) guida l’accumulazione di ricchezza a livello mondiale, risultando essere il centro economico e finanziario del sistema mondo; struttura il mondo stesso in un centro ed in una periferia.

- Details

- Hits: 2337

Il saggio di Bagnai, l’intervista di Fassina, significati di ri-evoluzione

di Stefano Santachiara

“Pratica il dubbio ogni volta che l’agire collettivo contrasta col tuo sforzo di essere libero”. Le parole di Pietro Ingrao, ad oggi, mi suscitano riflessioni sul valore dell’evoluzione personale. Nell’introdurre l’intervista di Stefano Fassina su Left Avvenimenti del 19 settembre 2015 vorrei premettere che non sono un economista, quindi ho cercato di snodare il percorso cognitivo secondo una logica etimologicamente essenzialista, laicamente scettica. Con colpevole ritardo, sto studiando gli scritti del professor Alberto Bagnai, l’econometrista che da anni sta cercando di spiegare agli italiani la nocività dell’Unione monetaria europea. “L’Italia può farcela”, secondo saggio di successo dopo Il Tramonto dell’euro, è un compendio di dati statistici, rigorose analisi, aneddoti che limitando al necessario il tecnicismo chiariscono i passaggi chiave. In sostanza avvalorano convinzioni maturate anche in coloro i quali per lavoro si occupano d’altro (dalle inchieste giudiziarie alla geopolitica) favorendo la comprensione delle dinamiche della struttura macroeconomica. Ad esempio Bagnai rende intellegibili i meccanismi con cui la gabbia dell’aggancio valutario fornisce al capitalismo finanziario una serie di strumenti per massimizzare i profitti e riprodursi al Potere, accrescendo le disuguaglianze. Nella fattispecie l’Euro favorisce le esportazioni tedesche impedendo la rivalutazione del marco a fronte di un surplus commerciale della Germania e, simmetricamente, penalizza i paesi con deficit di partite correnti che in un sistema di tasso di cambio variabile avrebbero beneficiato della svalutazione competitiva.

“Pratica il dubbio ogni volta che l’agire collettivo contrasta col tuo sforzo di essere libero”. Le parole di Pietro Ingrao, ad oggi, mi suscitano riflessioni sul valore dell’evoluzione personale. Nell’introdurre l’intervista di Stefano Fassina su Left Avvenimenti del 19 settembre 2015 vorrei premettere che non sono un economista, quindi ho cercato di snodare il percorso cognitivo secondo una logica etimologicamente essenzialista, laicamente scettica. Con colpevole ritardo, sto studiando gli scritti del professor Alberto Bagnai, l’econometrista che da anni sta cercando di spiegare agli italiani la nocività dell’Unione monetaria europea. “L’Italia può farcela”, secondo saggio di successo dopo Il Tramonto dell’euro, è un compendio di dati statistici, rigorose analisi, aneddoti che limitando al necessario il tecnicismo chiariscono i passaggi chiave. In sostanza avvalorano convinzioni maturate anche in coloro i quali per lavoro si occupano d’altro (dalle inchieste giudiziarie alla geopolitica) favorendo la comprensione delle dinamiche della struttura macroeconomica. Ad esempio Bagnai rende intellegibili i meccanismi con cui la gabbia dell’aggancio valutario fornisce al capitalismo finanziario una serie di strumenti per massimizzare i profitti e riprodursi al Potere, accrescendo le disuguaglianze. Nella fattispecie l’Euro favorisce le esportazioni tedesche impedendo la rivalutazione del marco a fronte di un surplus commerciale della Germania e, simmetricamente, penalizza i paesi con deficit di partite correnti che in un sistema di tasso di cambio variabile avrebbero beneficiato della svalutazione competitiva.

- Details

- Hits: 2633

Quattro cose per orizzontarsi nel gioco di tutti i giochi

Pierluigi Fagan

C’è un gioco che condiziona tutti gli altri giochi. Condiziona significa che ne determina le condizioni di possibilità e, talvolta, financo gli esiti. Che sia l’euro o l’Europa o la sovranità nazionale o la Siria o i migranti o la disoccupazione o il bilancio dello stato o il ruolo di certe élite, tutti i giochi si giocano in un gioco più ampio di cui, soprattutto in Italia, c’è assai scarsa conoscenza. Paese che ha perso la guerra, capitalistico per certi versi ma ancora “ancien règime” per altri, umanistico e financo religioso quanto mai estensivamente scientifico, più idealista che illuminista, ancora fratturato dalla questione meridionale, ripiegato nel confort del proprio paesaggio, tradizione e gastronomia, sempre più estraneo al mondo. Sarà bene allora far pratica di conoscenza con questo gioco di tutti i giochi perché anche se facciamo finta di non saperlo, noi siamo anche pedine di questo gioco.

C’è un gioco che condiziona tutti gli altri giochi. Condiziona significa che ne determina le condizioni di possibilità e, talvolta, financo gli esiti. Che sia l’euro o l’Europa o la sovranità nazionale o la Siria o i migranti o la disoccupazione o il bilancio dello stato o il ruolo di certe élite, tutti i giochi si giocano in un gioco più ampio di cui, soprattutto in Italia, c’è assai scarsa conoscenza. Paese che ha perso la guerra, capitalistico per certi versi ma ancora “ancien règime” per altri, umanistico e financo religioso quanto mai estensivamente scientifico, più idealista che illuminista, ancora fratturato dalla questione meridionale, ripiegato nel confort del proprio paesaggio, tradizione e gastronomia, sempre più estraneo al mondo. Sarà bene allora far pratica di conoscenza con questo gioco di tutti i giochi perché anche se facciamo finta di non saperlo, noi siamo anche pedine di questo gioco.

- La prima cosa da considerare è che le condizioni interne di un sistema dipendono in gran parte dal suo esterno.

Quando analizziamo lo stato di potere, di forza e di salute di una civilizzazione, di uno stato, di un sistema economico, dobbiamo prioritariamente riferirci a quali sono i suoi rapporti con l’ esterno. Il suo esterno è ciò che lo contiene e i tre stati qualitativi dipendono in gran parte dall’assetto della relazione che il sistema intrattiene con ciò che lo contiene. Lo scenario ultimo, quello che non dipende da altri ma da cui tutti dipendono è quindi, semplicemente, il mondo. Il mondo è il contenitore di tutti i sistemi.

- Details

- Hits: 2307

Vogliamo il socialismo, non la luna

C’è forse un elemento chiave della storia del PCI in cui Ingrao è protagonista, insieme ad un parte rilevante della generazione dei dirigenti comunisti dell’epoca. E’ la sostanziale incapacità dialettica di ricondurre ad una coerente e moderna teoria marxista-leninista – che cioè analizzasse sotto questa lente le novità storiche intercorse – il dibattito e la critica che si sviluppa nel PCI, e in generale in una parte rilevante del movimento comunista internazionale, specialmente europeo in quegli anni. La critica allo scivolamento del PCI su posizioni socialdemocratiche e riformiste non viene compiuta in questo senso, ma nell’opposta critica al centralismo democratico, al ruolo e alla funzione del partito. A una socialdemocrazia della “destra”, concreta e pragmatica, tipicamente riformista, e in ottica storica vincente, finisce per opporsi una socialdemocrazia della “sinistra”, più movimentista, eclettica e idealista, inconcludente e perdente, ma fondamentale per far detonare ogni possibile alternativa in chiave comunista. Quello che mancò, o meglio risultò estremamente minoritario, fu proprio il punto di vista comunista in questo scontro. Per i marxisti non è paradossale che negli opposti possa esistere una sostanziale unità: è quello che avviene tra le visioni della destra e della sinistra del partito, che partendo da posizioni opposte finiscono per diventare complementari nel processo di distruzione del PCI. E una prova può essere forse l’idea che a chiudere la storia del PCI sia stato proprio l’idealista Occhetto che in gioventù era annoverato nelle file degli ingraiani, salvo poi essere spazzato via dalla concretezza dalemiana, a sua volta falcidiato da quella democristiana.

C’è forse un elemento chiave della storia del PCI in cui Ingrao è protagonista, insieme ad un parte rilevante della generazione dei dirigenti comunisti dell’epoca. E’ la sostanziale incapacità dialettica di ricondurre ad una coerente e moderna teoria marxista-leninista – che cioè analizzasse sotto questa lente le novità storiche intercorse – il dibattito e la critica che si sviluppa nel PCI, e in generale in una parte rilevante del movimento comunista internazionale, specialmente europeo in quegli anni. La critica allo scivolamento del PCI su posizioni socialdemocratiche e riformiste non viene compiuta in questo senso, ma nell’opposta critica al centralismo democratico, al ruolo e alla funzione del partito. A una socialdemocrazia della “destra”, concreta e pragmatica, tipicamente riformista, e in ottica storica vincente, finisce per opporsi una socialdemocrazia della “sinistra”, più movimentista, eclettica e idealista, inconcludente e perdente, ma fondamentale per far detonare ogni possibile alternativa in chiave comunista. Quello che mancò, o meglio risultò estremamente minoritario, fu proprio il punto di vista comunista in questo scontro. Per i marxisti non è paradossale che negli opposti possa esistere una sostanziale unità: è quello che avviene tra le visioni della destra e della sinistra del partito, che partendo da posizioni opposte finiscono per diventare complementari nel processo di distruzione del PCI. E una prova può essere forse l’idea che a chiudere la storia del PCI sia stato proprio l’idealista Occhetto che in gioventù era annoverato nelle file degli ingraiani, salvo poi essere spazzato via dalla concretezza dalemiana, a sua volta falcidiato da quella democristiana.

- Details

- Hits: 2295

Nel laboratorio dell’Europa postmoderna

di Luigi Pandolfi

A pensarci bene, questa Europa costituisce il compimento del post-moderno in ambito politico-istituzionale ed economico. Letteralmente, di ciò che “viene dopo”. Ma “dopo” che cosa? Non c’è dubbio: “dopo” la stagione in cui lo Stato ha tentato di “contenere” e governare il capitalismo, di addomesticarne le crisi ed influenzarne le scelte, mediante la “politica economica”, la programmazione, l’intervento pubblico in economia. D’altro canto, per tutto il secolo XIX e parte degli anni venti, per dirla con James K. Galbraith, «il grande problema del capitalismo era stato la crescente gravità dei cicli economici, tra rapide espansioni e dure recessioni»[1], alle quali, salvando il capitalismo stesso, si era reagito, per l’appunto, con l’interventismo pubblico ed il welfare state. In ambito teorico, parliamo, più semplicemente, del salto di qualità dall’analisi di ciò che è (economia politica) all’elaborazione di ciò che deve essere (politica economica)[2].

A pensarci bene, questa Europa costituisce il compimento del post-moderno in ambito politico-istituzionale ed economico. Letteralmente, di ciò che “viene dopo”. Ma “dopo” che cosa? Non c’è dubbio: “dopo” la stagione in cui lo Stato ha tentato di “contenere” e governare il capitalismo, di addomesticarne le crisi ed influenzarne le scelte, mediante la “politica economica”, la programmazione, l’intervento pubblico in economia. D’altro canto, per tutto il secolo XIX e parte degli anni venti, per dirla con James K. Galbraith, «il grande problema del capitalismo era stato la crescente gravità dei cicli economici, tra rapide espansioni e dure recessioni»[1], alle quali, salvando il capitalismo stesso, si era reagito, per l’appunto, con l’interventismo pubblico ed il welfare state. In ambito teorico, parliamo, più semplicemente, del salto di qualità dall’analisi di ciò che è (economia politica) all’elaborazione di ciò che deve essere (politica economica)[2].

La politica economica, com’è noto, si basa sulle relazioni tra variabili, “variabili-strumentali” e “variabili-obiettivo”[3]. Le prime rappresentano i mezzi attraverso i quali gli “agenti della politica economica” mirano al raggiungimento dei propri scopi, che coincidono, evidentemente, con le seconde variabili, quelle “obiettivo”. Agenti-strumenti-obiettivi: questa, quindi, la triangolazione alla base di qualsiasi modello di strategia economica. Ma chi sono gli “agenti di politica economica”? Beh, non potrebbero che essere gli Stati attraverso i loro governi, a loro volta legati al parlamento (o direttamente al corpo elettorale) da un vincolo di tipo fiduciario. Nondimeno, nella storia economica contemporanea, con la crisi del ’29 che ha segnato una nuova svolta in tal senso, l'azione degli Stati in ambito economico non si è mai dispiegata isolatamente, bensì “in concorso” con le banche centrali, autorità monetarie nazionali, “strumentalmente” legate al potere politico.

- Details

- Hits: 2282

Le tante facce e i molti equivoci di un’emergenza

di Gian Paolo Calchi Novati

Se e quando il flusso migratorio verso l’Europa finirà o almeno si normalizzerà, si potrà valutare meglio la maggiore o minore eccezionalità del fenomeno che è dilagato negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane. La storia registra processi migratori che hanno di fatto cambiato il mondo plasmando e riplasmando la geografia e la demografia dei continenti. Le Americhe, l’Australia, il Sud Africa ma anche la Turchia e Israele sono il prodotto di spostamenti massicci di popolazioni. Non sempre i nuovi insediamenti sono avvenuti nel vuoto. Le terre senza popolo per popoli senza terra sono più spesso una pia illusione o una pura e semplice ipocrisia per nascondere travasi o sostituzioni di massa con la forza. L’ultimo spostamento di milioni di persone in Europa è avvenuto a seguito della Seconda guerra mondiale come effetto dello slittamento verso ovest dei confini e della reazione alla “sovietizzazione”. La normativa internazionale sul diritto d’asilo ha avuto come spunto contingente proprio gli eventi in Europa degli anni quaranta.

Se e quando il flusso migratorio verso l’Europa finirà o almeno si normalizzerà, si potrà valutare meglio la maggiore o minore eccezionalità del fenomeno che è dilagato negli ultimi mesi e soprattutto nelle ultime settimane. La storia registra processi migratori che hanno di fatto cambiato il mondo plasmando e riplasmando la geografia e la demografia dei continenti. Le Americhe, l’Australia, il Sud Africa ma anche la Turchia e Israele sono il prodotto di spostamenti massicci di popolazioni. Non sempre i nuovi insediamenti sono avvenuti nel vuoto. Le terre senza popolo per popoli senza terra sono più spesso una pia illusione o una pura e semplice ipocrisia per nascondere travasi o sostituzioni di massa con la forza. L’ultimo spostamento di milioni di persone in Europa è avvenuto a seguito della Seconda guerra mondiale come effetto dello slittamento verso ovest dei confini e della reazione alla “sovietizzazione”. La normativa internazionale sul diritto d’asilo ha avuto come spunto contingente proprio gli eventi in Europa degli anni quaranta.

Se si sta ai numeri, i profughi che approdano in Europa sono una quota minima rispetto ai profughi che si muovono all’interno delle stesse aree che soffrono le conseguenze di guerre, carestie, calamità naturali, persecuzioni e regimi autoritari.

- Details

- Hits: 2738

Prigionieri del presente. Tormenta di idee al Festival di filosofia

Flavio Novara*

Anche quest'anno oltre 200 mila persone hanno partecipato al Festival Filosofia aperto all'insegna del tema ereditare. Oltre 200 appuntamenti fra lezioni magistrali, mostre, concerti, spettacoli e cene filosofiche, si sono sviluppate tra le piazze di Modena, Carpi, Sassuolo, occupate da numerosissimi studenti e adulti di ogni età. Tutti attenti ad ascoltare il verbo in riflessiva meditazione. Tra i suoi protagonisti filosofi non poteva mancare, come ormai da diversi anni, Zygmunt Bauman che ha deciso di presentare una lezione magistrale su Educazione Globale soffermandosi più precisamente sulle origini dei Confini e sulla loro ereditarietà. Ovviamente una scelta voluta con uno specifico obiettivo: collocare l'innaturale migrazione verso l'Europa, causato dalle guerre, alle origini della paura che questo stesso flusso immigratorio incute.

Anche quest'anno oltre 200 mila persone hanno partecipato al Festival Filosofia aperto all'insegna del tema ereditare. Oltre 200 appuntamenti fra lezioni magistrali, mostre, concerti, spettacoli e cene filosofiche, si sono sviluppate tra le piazze di Modena, Carpi, Sassuolo, occupate da numerosissimi studenti e adulti di ogni età. Tutti attenti ad ascoltare il verbo in riflessiva meditazione. Tra i suoi protagonisti filosofi non poteva mancare, come ormai da diversi anni, Zygmunt Bauman che ha deciso di presentare una lezione magistrale su Educazione Globale soffermandosi più precisamente sulle origini dei Confini e sulla loro ereditarietà. Ovviamente una scelta voluta con uno specifico obiettivo: collocare l'innaturale migrazione verso l'Europa, causato dalle guerre, alle origini della paura che questo stesso flusso immigratorio incute.

Bauman percorre un interessate cammino storico intellettuale, cercando di non tralasciare nulla, conducendoci verso ciò che oggi siamo.

La questione dei confini, la loro nascita e il motivo della loro creazione, sono per Bauman il punto da cui cominciare. Un legame con il passato che ci può aiutare a comprendere le radici culturali della necessità di rivendicare un confine, istituito a partire del 1648 a seguito dell'accordo di pace di Vestfalia, che pose fine alla cosiddetta guerra dei trent'anni, iniziata nel 1618, e alla guerra degli ottant'anni, tra la Spagna e le Province Unite.

“In pratica – riassume Bauman brevemente - si è riusciti ad arrivare ad un periodo apparentemente di pace, solo grazie ad una separazione”.

Un fatto non di poco conto.

- Details

- Hits: 3016

L'utopia reazionaria della nuova “classe agiata”

Forma e dominio delle élite globali

Giulia Bausano ed Emilio Quadrelli

Lo “sfruttamento” è proprio non già di una società corrotta o imperfetta e primitiva, ma appartiene all'essenza del vivente come funzione organica fondamentale; è una conseguenza della vera e propria volontà di potenza, che è la volontà stessa della vita. (F. Nietzsche, Al di là del bene e del male)

Il discorso del generale cinese Qiao Liang, pronunciato di recente presso l'Università della Difesa di Pechino e riportato nel n.7 della rivista Limes1, offre l'occasione per dare uno sguardo dentro le “visioni del mondo” delle classi dominanti contemporanee. Capire cosa pensano, cosa anima le loro strategie, in che modo organizzano i conflitti che, ogni giorno che passa, con sempre maggior forza delineano gli scenari della politica internazionale, è qualcosa di più che un semplice vezzo intellettuale. Sappiamo da tempo che ogni Weltanschauung ha ricadute materiali e oggettive non meno reali dei “fatti” anzi, a ben vedere, sono proprio le visioni del mondo e le idee forza che esse veicolano a dare senso e significato ai fatti. Se così non fosse ben difficilmente diventerebbe comprensibile, ad esempio, la partita mortale che intorno alla Storia e alla sua narrazione/interpretazione si gioca. Al contempo altrettanto inspiegabile sarebbero la quantità di risorse ed energie dedicate dalle intelligenze delle classi dominanti a ordinare il mondo e il corso delle cose in un certo modo piuttosto che in un altro.

Il discorso del generale cinese Qiao Liang, pronunciato di recente presso l'Università della Difesa di Pechino e riportato nel n.7 della rivista Limes1, offre l'occasione per dare uno sguardo dentro le “visioni del mondo” delle classi dominanti contemporanee. Capire cosa pensano, cosa anima le loro strategie, in che modo organizzano i conflitti che, ogni giorno che passa, con sempre maggior forza delineano gli scenari della politica internazionale, è qualcosa di più che un semplice vezzo intellettuale. Sappiamo da tempo che ogni Weltanschauung ha ricadute materiali e oggettive non meno reali dei “fatti” anzi, a ben vedere, sono proprio le visioni del mondo e le idee forza che esse veicolano a dare senso e significato ai fatti. Se così non fosse ben difficilmente diventerebbe comprensibile, ad esempio, la partita mortale che intorno alla Storia e alla sua narrazione/interpretazione si gioca. Al contempo altrettanto inspiegabile sarebbero la quantità di risorse ed energie dedicate dalle intelligenze delle classi dominanti a ordinare il mondo e il corso delle cose in un certo modo piuttosto che in un altro.

Per ricordare quanto grande sia il peso delle parole può essere utile riportare alla mente la famosa asserzione di Margaret Thatcher: “La società non esiste”. Lì per lì poteva sembrare come una boutade dal sapore vagamente dadaista ma, ben presto, tutti dovettero riconoscere come, in una semplice battuta, fosse racchiusa tutta la Weltanschauungdi un intera fase storica. Certo tutto ciò che forma la società non cessava ovviamente di esistere solo perché Thatcher ne aveva decretato l'estinzione ma, ed è questo il punto, attraverso quella sorta di aforisma venivaarchiviato un intero modello politico che, a partire dal riconoscimento della “questione sociale”, aveva influenzato complessivamente il modo politico di gestire e amministrare la vita degli individui.

- Details

- Hits: 2112

La vicenda di Syriza, il fallimento del parlamentarismo e la necessaria rivoluzione copernicana

di Michele Nobile

Sarà la coincidenza del mese, ma molti commenti sui risultati dell'ultima elezione in Grecia mi hanno fatto scattare un'associazione con l'originale lezione che Enrico Berlinguer trasse dalla tragedia del golpe cileno. Ragionando a partire dal colpo di Stato in Cile, tra settembre e ottobre del 1973 il segretario del Pci mise a punto la linea del «compromesso storico», in effetti già delineata da un anno a quella parte e che altro non era se non una versione aggiornata della strategia togliattiana dell'«avanzata dell'Italia verso il socialismo nella democrazia e nella pace». Come è noto, la lezione che Berlinguer traeva dalla terribile tragedia cilena consisteva nella asserita necessità, per i comunisti italiani, di giungere a un «nuovo grande "compromesso storico" tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano». Non si trattava, dunque, di alimentare e concentrare le possibilità di radicalizzazione politica ancora esistenti nella società italiana, ma di piegare la forza contrattuale del movimento operaio all'alleanza con la piccola e media borghesia e con il padronato; non si trattava di colpire la Democrazia cristiana, allora nel momento di massima crisi, ma di riabilitarla come «forza popolare» costituzionale e con essa collaborare strettamente.

Sarà la coincidenza del mese, ma molti commenti sui risultati dell'ultima elezione in Grecia mi hanno fatto scattare un'associazione con l'originale lezione che Enrico Berlinguer trasse dalla tragedia del golpe cileno. Ragionando a partire dal colpo di Stato in Cile, tra settembre e ottobre del 1973 il segretario del Pci mise a punto la linea del «compromesso storico», in effetti già delineata da un anno a quella parte e che altro non era se non una versione aggiornata della strategia togliattiana dell'«avanzata dell'Italia verso il socialismo nella democrazia e nella pace». Come è noto, la lezione che Berlinguer traeva dalla terribile tragedia cilena consisteva nella asserita necessità, per i comunisti italiani, di giungere a un «nuovo grande "compromesso storico" tra le forze che raccolgono e rappresentano la grande maggioranza del popolo italiano». Non si trattava, dunque, di alimentare e concentrare le possibilità di radicalizzazione politica ancora esistenti nella società italiana, ma di piegare la forza contrattuale del movimento operaio all'alleanza con la piccola e media borghesia e con il padronato; non si trattava di colpire la Democrazia cristiana, allora nel momento di massima crisi, ma di riabilitarla come «forza popolare» costituzionale e con essa collaborare strettamente.

Implicitamente, Berlinguer affermava che per la «via democratica al socialismo» non era sufficiente, in termini istituzionali, neanche conseguire il 51% dei suffragi.

La tragedia cilena costituiva una conferma, di portata mondiale, dei limiti insuperabili della via elettorale e parlamentare al socialismo; eppure Berlinguer ne trasse la lezione opposta, rovesciando le ragioni che avevano permesso la riuscita del golpe, viste non nel moderatismo di Unidad Popular e nell'illusione di Allende della fedeltà alla Costituzione di Pinochet e dei militari, ma in un eccesso di radicalità, nella frattura con un partito «popolare» come la Democrazia cristiana.

- Details

- Hits: 3809

Cosa devono fare i comunisti?

di Mimmo Porcaro

Ridiventare comunisti, rompere con le formazioni attuali e unirsi in una nuova organizzazione, espandersi oltre la sinistra. Queste sono le tre cose da fare, senza le quali i problemi dell’unità popolare, dell’autonomia nazionale, della riappropriazione pubblica delle grandi imprese (problemi ineludibili per chiunque voglia divenire davvero egemone nel paese), saranno posti e risolti da altri, magari simili al fascismo, magari populisti, o magari nazional-democratici. O forse non saranno affrontati da nessuno: ed il paese scivolerà ancor più velocemente verso il degrado economico e civile con l’attiva complicità dei comunisti, incapaci di situarsi all’altezza del proprio nome e delle proprie migliori intuizioni.

Ridiventare comunisti, rompere con le formazioni attuali e unirsi in una nuova organizzazione, espandersi oltre la sinistra. Queste sono le tre cose da fare, senza le quali i problemi dell’unità popolare, dell’autonomia nazionale, della riappropriazione pubblica delle grandi imprese (problemi ineludibili per chiunque voglia divenire davvero egemone nel paese), saranno posti e risolti da altri, magari simili al fascismo, magari populisti, o magari nazional-democratici. O forse non saranno affrontati da nessuno: ed il paese scivolerà ancor più velocemente verso il degrado economico e civile con l’attiva complicità dei comunisti, incapaci di situarsi all’altezza del proprio nome e delle proprie migliori intuizioni.

Per provare a svegliare i comunisti dalla loro letargia, e convincerli della possibilità concreta (e in particolare in Italia) del socialismo, io ho cercato qui di riproporre la riflessione sulla contraddizione fondamentale, vista da Marx per primo, tra socializzazione della produzione e proprietà privata, consapevole sia del discorso neomarxista sulla varietà delle forme concrete di quella contraddizione e dei soggetti che la interpretano, sia della critica postmarxista alla centralità assoluta del potere politico. Ho provato inoltre a delineare una nuova concezione dello stato “consiliare”, capace di superare la vecchia illusione per cui il comunismo può e deve superare ogni contraddizione tra stato e popolo.

La mia sola aspirazione è che si crei un luogo collettivo in cui le idee qui proposte (e che conto di esprimere presto in maniera più completa) possano essere confutate e superate da una migliore soluzione del problema del socialismo in Italia. E nel mondo.

- Details

- Hits: 3930

Augusto Graziani, l’uomo che ha davvero capito la moneta

di Steve Keen

Cos’è la moneta e come viene creata? Queste dovrebbero essere due delle domande più semplici a cui rispondere in economia; dopo tutto, la moneta è l’unica cosa che tutti noi usiamo in un’economia; ma davvero sappiamo di cosa si tratta, e da dove viene?

Cos’è la moneta e come viene creata? Queste dovrebbero essere due delle domande più semplici a cui rispondere in economia; dopo tutto, la moneta è l’unica cosa che tutti noi usiamo in un’economia; ma davvero sappiamo di cosa si tratta, e da dove viene?

Purtroppo conosciamo la moneta allo stesso modo in cui i leggendari ciechi di Hindustan sanno cos’è un elefante: colui che ha afferrato il tronco sa che è “come un albero”, mentre quello che ha afferrato la zanna sa che è “come una lancia “, e così via. La moneta è un elemento così sfaccettato e onnicomprensivo del nostro sistema – il proverbiale “elefante in salotto” [qualcosa così ovvia da non poter non essere vista, ndt] – che la nostra attitudine a fissarci su un suo singolo aspetto ci impedisce di sviluppare una comprensione corretta di cosa è realmente.

Non sapendo cosa sia, diamo vita a “miti della creazione” riguardo la sua origine, scontrandoci poi su questi come bande di fanatici religiosi rivali. A un estremo troviamo persone come Paul Rosenberg, le quali sostengono che il nostro sistema monetario è basato sulla frode :

“Possiamo voi ed io scrivere assegni “emessi a nostro nome”? Ovviamente no. Dobbiamo sostenerli con un valore. La Fed non lo fa. E così, il potente dollaro USA non è sostenuto né da oro né da argento né da niente altro; è semplicemente un trucco contabile.” (da “That Couldn’t Possibly Be True”: The Startling Truth About the US Dollar).

All’altro estremo ci sono economisti mainstream come Paul Krugman, i quali sostengono che come si crea la moneta non è un grosso problema e che quindi quando si fanno modelli economici la si può ignorare

- Details

- Hits: 2973

Lavoro cognitivo e industrializzazione

di Salvatore Cominu

Allo scopo di situare il tema sono necessarie alcune avvertenze preliminari. La prima è di metodo. Il contributo, focalizzato su ciò che continuiamo a chiamare processo di produzione immediato, è consapevolmente parziale, poiché assume questo punto d’osservazione senza preoccuparsi d’inquadrarlo nella molteplicità delle contraddizioni del capitalismo dei giorni nostri, rischiando dunque di restituirne una visione estremamente semplificata. E’ tuttavia questo livello della realtà che s’intende indagare.

In secondo luogo, allo scopo di fugare eventuali ambiguità sull’uso del termine industriale, si premette che nel testo esso sarà utilizzato con due significati differenti. Nel primo paragrafo per indicare una specifica forma dell’accumulazione, la “classica” produzione di beni o servizi venduti sul mercato per la realizzazione di un profitto. Industriale è da questo punto di vista giustapposto ad altre forme di realizzazione del valore (finanziaria, da rendite speculative, ecc.), ma non indica in alcun modo uno specifico settore merceologico; non è contrapposto, in altre parole, a terziario o a servizi. Nei paragrafi successivi, ed è questa seconda accezione che presiede all’ipotesi esplorativa proposta, industriale sarà inteso in senso ancora più ampio, come modalità trasversale diorganizzare la produzione e l’agire umano, anche nella sfera riproduttiva, dei consumi, dell’amministrazione.

Page 424 of 610