Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1996

Lo spettro dei tre big

Le enormi quantità di denaro nelle loro mani

di Glauco Benigni

Si chiamano Vanguard, BlackRock e State Street Global Advisor, sono i tre maggiori Mutual Funds del mondo. Sono noti anche come "Fondi comuni", ovvero Fondi di investimento, gestiti da esperti professionisti, che raccolgono denaro "fresco" da una sterminata e variegata quantità di investitori e risparmiatori. Con questo "denaro fresco" acquistano titoli nelle diverse borse del pianeta e ridistribuiscono utili (quando va bene) a coloro i quali hanno loro affidato l'eccedenza del proprio capitale e/o i propri risparmi. Gli investitori possono essere di natura commerciale o istituzionale, ma anche semplici privati che accedono ai diversi piani di investimento riconducibili e controllati dai Big 3.

Si chiamano Vanguard, BlackRock e State Street Global Advisor, sono i tre maggiori Mutual Funds del mondo. Sono noti anche come "Fondi comuni", ovvero Fondi di investimento, gestiti da esperti professionisti, che raccolgono denaro "fresco" da una sterminata e variegata quantità di investitori e risparmiatori. Con questo "denaro fresco" acquistano titoli nelle diverse borse del pianeta e ridistribuiscono utili (quando va bene) a coloro i quali hanno loro affidato l'eccedenza del proprio capitale e/o i propri risparmi. Gli investitori possono essere di natura commerciale o istituzionale, ma anche semplici privati che accedono ai diversi piani di investimento riconducibili e controllati dai Big 3.

I tre appaiono strettamente interconnessi l'uno con l'altro, grazie a incroci proprietari e legami molto riservati e personali tra i loro rappresentanti al vertice delle operazioni e dei rispettivi Boards.

In sostanza quando si parla di "capitalismo finanziario", di "imperialismo neoliberista" o quando si evoca "la Finanza" tout court, quale bussola per orientare i destini della contemporaneità e del futuro, si parla di o meglio "si evocano" Loro senza menzionarli. Come ogni vero Potere sono già Tabù.

I tre sono al centro di una vasta galassia di sigle, in cui compaiono altri importanti Mutual Funds e soggetti finanziari (tra cui: Fidelity, T-Rowe, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Morgan Stanley). Le masse finanziarie da loro gestite agiscono come all'interno di un sistema gravitazionale, provocando attrazioni e repulsioni sull'intera costellazione bancaria e assicurativa. Grazie alle posizioni strategiche nei diversi azionariati, costituite dai loro imponenti investimenti, i Big 3 sono in grado di "condizionare" gli indirizzi di ogni area di attività: produzione, distribuzione di merci e servizi, trasporti, sanità, ricerca, etc.

- Details

- Hits: 2054

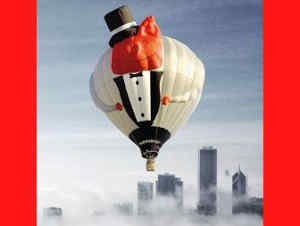

Il maiale e il grattacielo, 25 anni dopo

di Marco d’Eramo

Il capitalismo sconvolge e rivoluziona tutto, tranne le regole del suo funzionamento e i meccanismi che questo induce. Già 25 anni fa la storia di Chicago si presentava come un’archeologia del capitale, “in quanto scavo nei vari strati delle macerie che esso ha lasciato, degli eserciti umani che ha spostato e mandato allo sbaraglio”. Pubblichiamo la postfazione alla nuova edizione del saggio “Il maiale e il grattacielo” di Marco D’Eramo, in questi giorni in libreria per Feltrinelli

Siamo a una sessantina di km a ovest del lago Michigan, dove i suburbi di Chicago si estendono sempre più intervallati e i pendolari si svegliano sempre più presto per andare a lavorare a downtown. Aurora è un comune di 200.000 abitanti, riproduzione frattale, in piccolo, della città di cui è suburbio: fondata nel 1845, pochi anni dopo Chicago, come la sua città madre divenne florida per le ferrovie, visto che qui nel 1856 la Chicago Burlington and Quincy Railroad aprì uno dei suoi stabilimenti più grandi e fu fino agli anni ’60 del secolo scorso il suo più importante datore di lavoro, prima di chiudere definitivamente all’inizio degli anni ‘70. Come Chicago, Aurora ospita opere architettoniche di valore (edifici di Frank Lloyd e di Mies van der Rohe, tra gli altri).

Siamo a una sessantina di km a ovest del lago Michigan, dove i suburbi di Chicago si estendono sempre più intervallati e i pendolari si svegliano sempre più presto per andare a lavorare a downtown. Aurora è un comune di 200.000 abitanti, riproduzione frattale, in piccolo, della città di cui è suburbio: fondata nel 1845, pochi anni dopo Chicago, come la sua città madre divenne florida per le ferrovie, visto che qui nel 1856 la Chicago Burlington and Quincy Railroad aprì uno dei suoi stabilimenti più grandi e fu fino agli anni ’60 del secolo scorso il suo più importante datore di lavoro, prima di chiudere definitivamente all’inizio degli anni ‘70. Come Chicago, Aurora ospita opere architettoniche di valore (edifici di Frank Lloyd e di Mies van der Rohe, tra gli altri).

Aurora è inconfondibilmente midwestern già per il nome: qui nelle grandi piane, i comuni portano nomi che rivelano l'intensità, la speranza, il coinvolgimento che, nel costruirli, ci aveva messo chi li aveva fondati: Aurora appunto, ma anche Confidence, Mystic, Promise City, Bethelem, Chariton, Gravity, Hopeville (Borgosperanza: ancora una volta incrociamo quella potenza del nominare in cui tanto spesso ci siamo imbattuti in questo libro). Ma Aurora oggi non ha niente di biblico (né di nietzscheano, se è per questo), anche se all’inizio del ‘900 si fregiò dell’epiteto di “Città delle Luci” (City of Lights), non si sa quanto ironica parodia della Ville Lumière (Parigi), perché era stata una delle prime cittadine del Midwest a rischiarare le sue notti con l’illuminazione elettrica.

- Details

- Hits: 1359

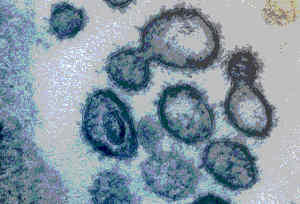

Il crocevia della globalizzazione: quale mondo dopo il coronavirus?

di Andrea Muratore

Torna il nostro dossier “Coronavirus: sfide e scenari”, su cui oggi Andrea Muratore ci parla degli scenari a lungo termine aperti dalla pandemia e delle prospettive riguardanti le evoluzioni economiche, politiche e sociali indotte dalla pandemia in corso in tutto il mondo

L’epidemia di coronavirus e le sue conseguenze per le società del mondo globalizzato stanno, giorno dopo giorno, acquisendo tutte le caratteristiche di una svolta epocale. Di un contesto di catalizzazione di dinamiche, scenari e sviluppi già in atto, accelerati dall’incontro tra la pandemia originatasi in Cina e un mondo globalizzato di cui stavano, gradualmente, venendo in emersione spigolature e contraddizioni. Come ha dichiarato in un’intervista alla rivista francese Le Grand Continent la virologa Ilaria Capua, il virus e i suoi effetti corrono sfruttando la velocità e l’iperconnessione, fisica e non, del nostro sistema: “Attraverso le infrastrutture di comunicazione siamo riusciti ad accelerare (e quindi a trasformare qualitativamente) dei fenomeni che prima mettevano millenni ad accadere. Pensiamo al virus del morbillo: non era altro che una mutazione della peste bovina che si è trasmessa all’essere umano quando abbiamo iniziato ad addomesticare la mucca. Il morbillo ha invaso il mondo camminando, a piedi. Pensiamo all’influenza spagnola, che un secolo fa ci ha messo ben due anni per diffondersi. Questa volta invece sono bastate un paio di settimane”.

L’epidemia di coronavirus e le sue conseguenze per le società del mondo globalizzato stanno, giorno dopo giorno, acquisendo tutte le caratteristiche di una svolta epocale. Di un contesto di catalizzazione di dinamiche, scenari e sviluppi già in atto, accelerati dall’incontro tra la pandemia originatasi in Cina e un mondo globalizzato di cui stavano, gradualmente, venendo in emersione spigolature e contraddizioni. Come ha dichiarato in un’intervista alla rivista francese Le Grand Continent la virologa Ilaria Capua, il virus e i suoi effetti corrono sfruttando la velocità e l’iperconnessione, fisica e non, del nostro sistema: “Attraverso le infrastrutture di comunicazione siamo riusciti ad accelerare (e quindi a trasformare qualitativamente) dei fenomeni che prima mettevano millenni ad accadere. Pensiamo al virus del morbillo: non era altro che una mutazione della peste bovina che si è trasmessa all’essere umano quando abbiamo iniziato ad addomesticare la mucca. Il morbillo ha invaso il mondo camminando, a piedi. Pensiamo all’influenza spagnola, che un secolo fa ci ha messo ben due anni per diffondersi. Questa volta invece sono bastate un paio di settimane”.

Il coronavirus impatta come il temuto “cigno nero”, lo shock esogeno teorizzato nell’omonimo saggio di Nassim Nicholas Taleb e che in Italia è stata resa popolare dall’attuale presidente della Consob Paolo Savona. La tutt’altro che remota ipotesi di una malattia pandemica accelerata dai meccanismi della globalizzazione si trasforma in uno shock sistemico. Paradigmi consolidati sono saltati in poche settimane, dopo che le società occidentali si erano cullate nell’illusione che le strategie draconiane messe in campo dalla Cina di Xi Jinping fossero sufficienti a prevenire un’espansione del coronavirus oltre i confini dell’Impero di Mezzo.

- Details

- Hits: 1432

Globalizzazione/glebalizzazione

di Salvatore Bravo

La globalizzazione pone quesiti imprescindibili sul futuro dell’umanità e di ciascuno. È necessario filtrare i messaggi che disorientano per “riflettere sulla durezza del problema”. I trombettieri della globalizzazione rappresentano l’interconnessione planetaria come una destino a cui non ci si può sottrarre. L’operazione ideologica si ripete secondo parametri operativi sempre uguali: si osannano le potenzialità del mercato globale, le tecnologie, si sciorinano numeri e nel contempo si occultano la verità e le tragedie etiche di cui è portatrice. Non sono “convenzionali tragedie della storia umana”, ma ci si trova dinanzi a processi tendenzialmente irreversibili che, nel loro incedere graduale, rischiano concretamente di minacciare ogni forma di vita e civiltà.

La globalizzazione pone quesiti imprescindibili sul futuro dell’umanità e di ciascuno. È necessario filtrare i messaggi che disorientano per “riflettere sulla durezza del problema”. I trombettieri della globalizzazione rappresentano l’interconnessione planetaria come una destino a cui non ci si può sottrarre. L’operazione ideologica si ripete secondo parametri operativi sempre uguali: si osannano le potenzialità del mercato globale, le tecnologie, si sciorinano numeri e nel contempo si occultano la verità e le tragedie etiche di cui è portatrice. Non sono “convenzionali tragedie della storia umana”, ma ci si trova dinanzi a processi tendenzialmente irreversibili che, nel loro incedere graduale, rischiano concretamente di minacciare ogni forma di vita e civiltà.

Si assiste ad una mutazione antropologica definita “rivoluzione”, ma in realtà si tratta di una regressione. Il termine rivoluzione ha un’accezione positiva. Si scorgono, invece, nel present,e i primi segni della barbarie che verrà. Il lavoro e la sua scomparsa a causa della robotizzazione crescente ed incontenibile è parte della regressione umana che si configura. Il lavoro non è una maledizione biblica, può esserlo in particolari condizioni materiali ed ambientali, ma il lavoro è parte sostanziale dei processi attraverso cui la persona ed intere classi sociali divengono consapevoli della propria condizione, e assumono il compito della lotta e dell’emancipazione per sé e per l’umanità. Senza il lavoro condiviso e simbolizzato non vi è che la tragedia dell’atomismo. Hegel, nella Fenomenologia dello Spirito, descrive la figura “servo-padrone”: il servo, attraverso il lavoro, impara a trasformare la natura, educa il proprio carattere e specialmente impara che non necessita del padrone, che la forza del padrone è la sua paura.

- Details

- Hits: 1914

Il capitale mette in circolo tutto, a cominciare dai virus

di Rob Wallace, A. Liebman, L. Fernando Chaves, Rodrik Wallace

La “globalizzazione” ha partorito il più letale dei meccanismi distruttivi, ma sarebbe ancora affrontabile se ci fosse un governo del mondo unitario e orientato al benessere – o almeno alla sopravvivenza – del genere umano.

Invece viviamo in un ecosistema suicidiario che mette al primo posto in profitto di alcune aziende in competizione con tutte le altre; le quali orientano molto facilmente le scelte di Stati che sono in competizione con tutti gli altri. Basta vedere come la volontà di Confindustria abbia abbattuto qualsiasi possibilità di limitare le conseguenze dell’epidemia nelle regioni più industrializzate di questo Paese. Ma è così dappertutto…

Un sistema che non può perciò affrontare una pandemia minimizzando i costi umani e persino quelli economici. Un sistema che, se pure dovesse “tornare com’era prima”, sarebbe semplicemente in attesa di una nuova pandemia più micidiale dell’attuale, con la stessa impreparazione e “minimizzazione” del suo impatto sulle popolazioni.

La rassegna del mese del Monty Review: da https://monthlyreview.org

- Details

- Hits: 1257

Catene globali del contagio e politica industriale

di Andrea Coveri, Claudio Cozza, Leopoldo Nascia

Lo shock economico della pandemia dipende dall’assetto dell’economia capitalistica mondiale in seguito alla globalizzazione neoliberista. Serve un approccio radicalmente diverso di politica industriale che colmi le asimmetrie strutturali tra le economie, verso uno sviluppo egualitario e cooperativo

Lo shock economico della pandemia dipende dall’assetto dell’economia capitalistica mondiale in seguito alla globalizzazione neoliberista. Serve un approccio radicalmente diverso di politica industriale che colmi le asimmetrie strutturali tra le economie, verso uno sviluppo egualitario e cooperativo

L’epidemia dovuta al diffondersi del Covid-19 rappresenta la più grave pandemia dai tempi dell’influenza spagnola del 1918-1920. Mentre scriviamo, cioè a circa un mese dall’esplosione del virus, si sono registrati più di 400mila contagi e oltre 16mila morti in tutto il mondo, questi ultimi soprattutto in Italia, Cina e Spagna.

La pandemia dovuta al Covid-19 ha mostrato immediatamente il suo impatto dirompente, promettendo di innescare la più grave crisi economica del sistema capitalistico dallo scoppio della Grande Recessione del 2008. Molte analisi economiche si sono concentrate sull’impatto finanziario della pandemia: al riguardo, la figura 1 mostra il crollo della Borsa italiana (indice FTSE MIB) confrontandolo con la discesa che subì nel 2008 dopo il fallimento della Lehman Brothers.

Lo shock economico[1] provocato dal Covid-19 è intervenuto in un momento in cui l’economia globale appariva già sull’orlo di una recessione, come mostra la progressiva riduzione dei tassi di crescita del prodotto interno lordo a prezzi costanti delle quattro principali economie dell’Unione Europea e del Regno Unito (figura 2).

- Details

- Hits: 3887

Intervista al professore ed economista Ernesto Screpanti

di Bollettino Culturale

Ernesto Screpanti, nato a Roma nel 1948, è docente ordinario di Economia Politica all’Università degli Studi di Siena. Si occupa di istituzioni del capitalismo, storia e metodologia del capitalismo, teoria del valore e teoria della libertà. Adeguando il pensiero marxista al capitalismo contemporaneo, libera Marx dalla metafisica hegeliana, l’etica kantiana e il determinismo economico. Per Screpanti l’istituzione fondamentale del modo di produzione capitalista non è il possesso dei mezzi di produzione bensì il contratto di lavoro, con il suo rapporto di autorità con cui il padrone sottomette e sfrutta il lavoratore. Elabora nei suoi lavori la teoria dell’“imperialismo globale”, definendo come contraddizioni imperialistiche fondamentali nel sistema di governo mondiale dell’accumulazione quelle tra metropoli e periferie dell’economia mondiale.

Ernesto Screpanti, nato a Roma nel 1948, è docente ordinario di Economia Politica all’Università degli Studi di Siena. Si occupa di istituzioni del capitalismo, storia e metodologia del capitalismo, teoria del valore e teoria della libertà. Adeguando il pensiero marxista al capitalismo contemporaneo, libera Marx dalla metafisica hegeliana, l’etica kantiana e il determinismo economico. Per Screpanti l’istituzione fondamentale del modo di produzione capitalista non è il possesso dei mezzi di produzione bensì il contratto di lavoro, con il suo rapporto di autorità con cui il padrone sottomette e sfrutta il lavoratore. Elabora nei suoi lavori la teoria dell’“imperialismo globale”, definendo come contraddizioni imperialistiche fondamentali nel sistema di governo mondiale dell’accumulazione quelle tra metropoli e periferie dell’economia mondiale.

Infine rilegge il pensiero di Marx ed Engels come teorici libertari, intendendo la libertà come reale capacità di scelta dei soggetti individuali.

Tra i suoi principali lavori segnaliamo: Global Imperialism and the Great Crisis: The Uncertain Future of Capitalism, Monthly Review Press, 2014; Comunismo libertario: Marx Engels e l’economia politica della liberazione, Roma, Manifestolibri, 2007; Labour and Value: Rethinking Marx’s Theory of Exploitation, Open Book Publishers, 2019.

* * * *

1. Nel suo libro sulla globalizzazione [L’imperialismo globale e la grande crisi: L’incerto futuro del capitalismo, Roma 2014; Global Imperialism and the Great Crisis: The Uncertain Future of Capitalism, Monthly Review Press, New York 2014] lei riprende il concetto leninista di “imperialismo” affermando che la natura del capitalismo contemporaneo si basa sul suo carattere multinazionale e liberoscambista, e che in esso le nazioni ricoprono un ruolo di “gendarmi sociali”.

- Details

- Hits: 2923

Giovanni Arrighi, “Adam Smith a Pechino”. Parte III

di Alessandro Visalli

Nella seconda parte (qui la prima) di questa lettura dell’ultimo libro di Giovanni Arrighi avevamo descritto il modo in cui l’autore dà conto dell’intervallo tra la “crisi spia” degli anni sessanta, connessa con il doppio deficit statunitense, l’esaurimento del predominio industriale e il termine con successo dell’inseguimento dei paesi sconfitti della seconda guerra ed aiutati a rialzarsi in chiave antisovietica nei confronti degli Usa, l’evento scatenante epocale della sconfitta in Vietnam.

Nella seconda parte (qui la prima) di questa lettura dell’ultimo libro di Giovanni Arrighi avevamo descritto il modo in cui l’autore dà conto dell’intervallo tra la “crisi spia” degli anni sessanta, connessa con il doppio deficit statunitense, l’esaurimento del predominio industriale e il termine con successo dell’inseguimento dei paesi sconfitti della seconda guerra ed aiutati a rialzarsi in chiave antisovietica nei confronti degli Usa, l’evento scatenante epocale della sconfitta in Vietnam.

L’approccio del libro è molto largo e profondo, nel tentare di spiegare i lunghi percorsi della transizione in corso, e gli assetti di forza che di volta in volta si susseguono in essa, pone in questione l’idea che il capitalismo sia una sorta di destino del mondo, una tappa di un processo necessario di autosuperamento dell’umanità, che di qui, e necessariamente di qui, potrà infine giungere alla condizione pacificata del socialismo. Chiaramente questa critica viene svolta e diventa pertinente in considerazione della questione che è al centro del libro: può lo sviluppo imponente cinese costituire la base di un nuovo ciclo egemonico che sia significativamente diverso dal capitalismo anglosassone al quale succede (in caso succeda)? Non è, in altre parole, il modello cinese in effetti una pura e semplice mimesi del capitalismo occidentale senza neppure l’apparenza di libertà liberale? Ovvero, non è il peggio dei due sistemi?

Arrighi risponde di no. Ma nel farlo è costretto a chiedersi per quale ragione anche nella cultura marxista, ovvero nelle tante e diverse culture marxiste, in genere il capitalismo sia considerato contemporaneamente inevitabile e progressivo.

- Details

- Hits: 1851

Giovanni Arrighi, “Adam Smith a Pechino”, parte II

di Alessandro Visalli

Nella prima parte di questa lettura dell’ultimo libro di Giovanni Arrighi era stata fondamentalmente inquadrata la prospettiva teorica dalla quale è inquadrato il declino dell’egemone americano e la crescita dello sfidante cinese. In primo luogo appare la pertinenza di una frattura entro la stessa tradizione marxista, cui l’autore per buona parte della sua esistenza si è riferito. Frattura che può essere letta con gli occhiali di Losurdo come conflitto di paradigmi tra il “marxismo occidentale”[1] e “orientale”, rispettivamente risalenti a Marx, Engels e seguaci, ed a Lenin, Castro, Ho Chi Min, Guevara, e via dicendo. La decisione dell’autore in proposito è di accettare la definizione di “marxismo neosmithiano” proposta criticamente da Robert Brenner nel 1977 (contro l’ultima versione del secondo genere di marxismo espressa nella “teoria della dipendenza”), ma di ribadirne invece la validità come chiave di lettura dei fatti.

Nella prima parte di questa lettura dell’ultimo libro di Giovanni Arrighi era stata fondamentalmente inquadrata la prospettiva teorica dalla quale è inquadrato il declino dell’egemone americano e la crescita dello sfidante cinese. In primo luogo appare la pertinenza di una frattura entro la stessa tradizione marxista, cui l’autore per buona parte della sua esistenza si è riferito. Frattura che può essere letta con gli occhiali di Losurdo come conflitto di paradigmi tra il “marxismo occidentale”[1] e “orientale”, rispettivamente risalenti a Marx, Engels e seguaci, ed a Lenin, Castro, Ho Chi Min, Guevara, e via dicendo. La decisione dell’autore in proposito è di accettare la definizione di “marxismo neosmithiano” proposta criticamente da Robert Brenner nel 1977 (contro l’ultima versione del secondo genere di marxismo espressa nella “teoria della dipendenza”), ma di ribadirne invece la validità come chiave di lettura dei fatti.

Richiamandosi ad elementi della lettura del grande filosofo scozzese, si tratta per Arrighi di comprendere quindi che cosa volle proporre effettivamente, al di là della semplicistica vulgata della “mano invisibile”, Adam Smith nel 1776 e misurare la fecondità delle sue intuizioni, mettendole in relazione con le ragioni del successo cinese. Questo sarà il compito della Seconda e Terza Parte del lungo testo. Utilizzandole si può rovesciare la percezione, che coinvolse in fondo anche Marx, di una sorta di naturalità del sentiero di sviluppo occidentale, mettendone in luce anche più di come comunque fece il grande tedesco la violenta natura. Riconoscere quindi la fondazione del capitalismo nell’estrazione di valore dalle periferie coloniali (per ma verità sia esterne sia interne[2]) e la capacità di alimentare e nutrirsi degli squilibri e delle dissimmetrie che esso stesso coltiva[3].

- Details

- Hits: 2525

Giovanni Arrighi, “Adam Smith a Pechino”. Parte I

di Alessandro Visalli

L’ultimo libro di Giovanni Arrighi[1] conclude un lungo percorso nel quale il sociologo ed economista italiano passa dall’adesione al marxismo e vicinanza all’operaismo, alla svolta sistemica degli anni ottanta, quando insieme ad altri si sforza di generalizzare il punto di vista della ‘teoria della dipendenza’[2], che aveva contribuito a fissare nel decennio precedente insieme a Gunder Frank[3] e Samir Amin[4], in una teoria molto più comprensiva dei “sistemi mondo”[5]. In questo sforzo Arrighi, lavorando sulla traccia di Braudel e in associazione a Immanuel Wallerstein[6], tenta di produrre delle generalizzazioni feconde. Ovvero teorie e modelli in grado di gettare una luce nuova sul passato ed il presente, ed immaginare possibili futuri. La sua fama diventa larga dalla pubblicazione de “Il lungo XX Secolo”[7] nel 1994, e poi di “Caos e governo del mondo”[8], con Beverly Silver, nel 1999, ma le sue prime pubblicazioni sono sul sottosviluppo in Africa[9], quindi alcuni studi di diretta ispirazione marxista sull’imperialismo[10], alcuni studi sul mezzogiorno italiano[11], e relativi alla svolta[12].

L’ultimo libro di Giovanni Arrighi[1] conclude un lungo percorso nel quale il sociologo ed economista italiano passa dall’adesione al marxismo e vicinanza all’operaismo, alla svolta sistemica degli anni ottanta, quando insieme ad altri si sforza di generalizzare il punto di vista della ‘teoria della dipendenza’[2], che aveva contribuito a fissare nel decennio precedente insieme a Gunder Frank[3] e Samir Amin[4], in una teoria molto più comprensiva dei “sistemi mondo”[5]. In questo sforzo Arrighi, lavorando sulla traccia di Braudel e in associazione a Immanuel Wallerstein[6], tenta di produrre delle generalizzazioni feconde. Ovvero teorie e modelli in grado di gettare una luce nuova sul passato ed il presente, ed immaginare possibili futuri. La sua fama diventa larga dalla pubblicazione de “Il lungo XX Secolo”[7] nel 1994, e poi di “Caos e governo del mondo”[8], con Beverly Silver, nel 1999, ma le sue prime pubblicazioni sono sul sottosviluppo in Africa[9], quindi alcuni studi di diretta ispirazione marxista sull’imperialismo[10], alcuni studi sul mezzogiorno italiano[11], e relativi alla svolta[12].

Questo testo chiude il percorso e la trilogia di studi sui “sistemi-mondo”, a pochi mesi dalla morte dell’autore, e ne è sia un seguito sia una rielaborazione. Il tema chiave è il tentativo, compiuto dall’amministrazione Bush, di reagire alla minaccia di declino che si era presentata sin dalla crisi sistemica degli anni settanta con una forte proiezione imperiale in grado di aprire un nuovo “secolo americano”, essenzialmente tramite il controllo diretto, manu militari, delle regioni chiave per le economie industrializzate. Come si dice sinteticamente, “guerre per il petrolio”, ma in realtà “guerre per il mondo”. Il primo tema è dunque il lancio, prima, ed il fallimento, poi, di questo progetto di “dominio senza egemonia”.

- Details

- Hits: 2148

Il potere delle piattaforme digitali tra economia e politica

di Guido Stazi

Robert Nozick, il grande filosofo americano teorico dello stato minimo, in “Anarchia Stato e Utopia” (1974) scriveva che “il problema della regolamentazione è che lo Stato proibisce azioni capitalistiche tra adulti consenzienti”.

Robert Nozick, il grande filosofo americano teorico dello stato minimo, in “Anarchia Stato e Utopia” (1974) scriveva che “il problema della regolamentazione è che lo Stato proibisce azioni capitalistiche tra adulti consenzienti”.

Cosa avrebbe detto però delle grandi piattaforme digitali che si comportano da veri e propri stati paralleli, che fatturano e capitalizzano ai livelli dei PIL degli stati nazionali, ma senza debiti, che si preparano a battere moneta digitale e che, per un lungo periodo, sono cresciute senza regole, se non quelle che stabilivano loro? E che adesso stanno investendo enormi risorse nella costruzione di loro, private, reti globali per emanciparsi da internet e privatizzare il transito dei big data.

Alla fine dell’Ottocento negli Stati Uniti fu varata la prima legge antitrust, lo Sherman Act, per impedire che imprese troppo grandi monopolizzassero i mercati e, tramite l’accumulo di enormi ricchezze, accrescessero le diseguaglianze e condizionassero la democrazia americana.

Allora le imprese che monopolizzavano l’economia statunitense erano le grandi compagnie petrolifere e ferroviarie; adesso ai tempi della rivoluzione dei big data, sono le piattaforme digitali, dinamiche e innovative, in grado di operare in modo globale e flessibile su molti mercati, unite dalla capacità di massimizzare e utilizzare al meglio i dati. Negli USA vengono definite in un acronimo: FAANG cioè Facebook, Apple, Amazon, Netflix e Google.

I dati di bilancio di queste cinque imprese, messi insieme danno la dimensione di un agglomerato economico e finanziario impressionante: gli straordinari fondamentali economici di FAANG derivano innanzitutto dalle grandi capacità di visione e innovazione dei fondatori, che hanno inventato nuovi modelli di business o trasformato con l’utilizzo della tecnologia business tradizionali, travolgendoli.

- Details

- Hits: 1411

La “guerra dei dazi” è solo all’inizio

di Claudio Conti

Di seguito l'articolo di Guido Salerno Aletta

L’emersione di una certa classe politica è sempre l’indice di una “necessità storica”, non uno scherzo del destino cinico e baro. Anche e forse soprattutto quando questa classe politica è “impresentabile” secondo i canoni politically correct della fase che si è chiusa.

L’emersione di una certa classe politica è sempre l’indice di una “necessità storica”, non uno scherzo del destino cinico e baro. Anche e forse soprattutto quando questa classe politica è “impresentabile” secondo i canoni politically correct della fase che si è chiusa.

Vale per i Salvini e le Meloni, vale a maggior ragione per Donald Trump o Boris Johnson. Se Stati Uniti (l’imperialismo in crisi) e Gran Bretagna (l’imperialismo dominante fino a metà Novecento) si sono ridotti a far salire sul trono temporaneo personaggi del genere è perché questi pagliacci – in modo sicuramente miope e contorto – rappresentano un’esigenza neanche tanto confusa di “cambiamento” rispetto al tran tran precedente.

Il modello economico fin qui realizzato, in altri termini, è diventato insostenibile e si va a tentoni in cerca di una drastica “rettifica” in piena corsa. Con il rischio – o la certezza – di far deragliare il treno.

Ancora peggio sta chi fa finta che si possa continuare come prima, chiamando ad improbabili “fronti” che dovrebbero impedire l’avanzata dei nuovi barbari senza però modificare di una virgola la governance delle cose, fin qui andata a loro esclusivo vantaggio.

Se avete pensato a Repubblica-Corriere e Pd siete sulla buona strada, ma troppo chiusi nel teatrino italico. Se invece avere pensato all’Unione Europea e all’establishment continentale, a partire da quello tedesco, avete fatto centro pieno.

Uno dei problemi strategici dei rapporti Usa-Europa è costituito dallo squilibrio struttura dei rapporti commerciali, con le importazioni Usa sistematicamente al di sotto delle esportazioni verso la UE. La “colpa” di questo squilibrio è nella scelta Usa, fin dai tempi della rottura della parità oro-dollaro (1971), di concentrarsi su servizi e finanza affidando al dollaro il ruolo di “ripianatore” di tutti gli squilibri.

- Details

- Hits: 1932

Fca-Renault: gli attori palesi e quelli occulti

di Roberto Romano, Vincenzo Comito

La creazione di un gigante dell’auto avrebbe favorito un’Europa che rischia ora un grave ridimensionamento economico e politico. Ma oltre ai ritardi tecnologici, all’inazione italiana ammantata di iperliberismo, al nazionalismo autodistruttivo francese, ci sono due attori occulti nell’affare mancato: Stati Uniti e Germania

La vicenda FCA-Renault presenta molti aspetti, alcuni dei quali, probabilmente non dei meno importanti, si sono forse risolti dietro le scene.

La vicenda FCA-Renault presenta molti aspetti, alcuni dei quali, probabilmente non dei meno importanti, si sono forse risolti dietro le scene.

Qualcuno, come il ministro dell’economia francese, Bruno Le Maire,ora auspica, o fa finta di auspicare, che FCA e Renault si rimettano di nuovo al tavolo delle trattative, cosa che dal punto di vista economico avrebbe una sua logica, ma che ci sembra un’ipotesi inverosimile, almeno nel breve termine, mentre l’auspicio sembra forse solo servire a mascherare i grossolani fallimenti dello stesso ministro.

Comunque, le due impreseprotagoniste della vicenda hanno a suo tempo sottovalutato,come ha affermato ad esempio il professor Giuseppe Berta (Franchi, 2019), gli aspetti geopolitici dell’intesa, che oggi sono nel mondo in generale più importanti di quelli dell’economia e della sua logica. Gli Stati sono tornati, per molti versi, a dettare le loro condizioni.

A tale proposito appare opportuno in effetti ricordare che, accanto alle quattro imprese del settore in qualche modo coinvolte nell’affare, ci sono altri attori presenti sulla scena del dramma, gli Stati. Essi sono ufficialmente tre, ma dietro le quinte si intravedono almeno altri due protagonisti parecchio ingombranti.

Ricordiamo in ogni caso che il tutto si svolge mentre le case dell’auto cercano faticosamente di adattarsi ad un settore che appare sotto assedio (Ewing, 2019), tra guerre commerciali, spostamento dell’asse geografico del settore, preoccupazioni climatiche, innovazione tecnologica, nuovi modi di utilizzo delle vetture.

Gli attori palesi

-L’Italia

Per quanto riguarda il nostro paese è molto semplice riferire quanto è accaduto. Il governo italiano e i suoi rappresentanti, con un comportamento del tutto opposto a quello francese, stando almeno alle dichiarazioni ufficiali non hanno sostanzialmente espresso alcuna volontà, non hanno emesso alcuna dichiarazione ufficiale su di una questione che riguardava quella che è ancora oggi la più grande impresa industriale operante in Italia, che poi, con tutto il settore della componentistica e dei servizi che si trascina dietro, impiega centinaia di migliaia di persone.

- Details

- Hits: 3039

La globalizzazione e l’economia

intervista a Sergio Cesaratto

Sergio Cesaratto, professore ordinario nel Dipartimento di Economia Politica e statistica dell’Università degli Studi di Siena, da sempre economista eterodosso e ormai punto di riferimento della divulgazione dell’economia classica in Italia. Ha recentemente pubblicato due importanti libri che hanno fatto molto successo: Chi non rispetta le regole? del 2018 e Sei lezioni di Economia del 2016, dimostrandosi ancora una volta come importante voce critica della sinistra e dei processi di involuzione che la stanno attraversando.

Sergio Cesaratto, professore ordinario nel Dipartimento di Economia Politica e statistica dell’Università degli Studi di Siena, da sempre economista eterodosso e ormai punto di riferimento della divulgazione dell’economia classica in Italia. Ha recentemente pubblicato due importanti libri che hanno fatto molto successo: Chi non rispetta le regole? del 2018 e Sei lezioni di Economia del 2016, dimostrandosi ancora una volta come importante voce critica della sinistra e dei processi di involuzione che la stanno attraversando.

* * * *

Osservatorio Globalizzazione: Ormai a quasi trent’anni dall’inizio del processo di globalizzazione in senso neoliberale, possiamo provare a tracciarne un bilancio, lei cosa ne pensa?

Sergio Cesaratto: Per molti versi il processo di globalizzazione era ineludibile con l’entrata nel capitalismo e nel mercato mondiale di molti Paesi che erano un tempo chiamati del Terzo Mondo. L’espansione dell’esercito industriale di riserva anche attraverso la delocalizzazione delle produzioni in quei Paesi, ha tuttavia comportato l’indebolimento del movimento operaio e delle conquiste nei Paesi di più antica industrializzazione. Quindi il bilancio per noi è negativo sul piano dei diritti sociali.Simmetricamente all’esplosione della globalizzazione vi è stato il crollo del modello socialista. Questo, forse più della globalizzazione, ha fatto crollare l’idea stessa di una alternativa al capitalismo – in un certo senso la traiettoria cinese del capitalismo guidato dallo Stato, esperienza peraltro non nuova, può essere vista anche in questa luce. La crisi verticale della sinistra è tutta qui. Senza un modello socio-economico alternativo, rimangono solo le utopie, le belle parole, i diritti civili, mentre le masse popolari guardano altrove, purtroppo a destra. E questo è naturalmente paradossale, perché a destra non c’è nessuna vera alternativa, anzi.

- Details

- Hits: 4055

La sinistra, la Cina, la globalizzazione

di Romeo Orlandi*

Riproponiamo dal numero dell’autunno 2018 di Critica marxista il saggio di Romeo Orlandi ‘La sinistra, la Cina, la globalizzazione’, con due note redazionali

Lo scontro USA Cina dentro questa globalizzazione si fa sempre più complesso e rischioso. L’ottimismo ideologico del libero mercato si era spinto irragionevolmente, coinvolgendo anche tutte le sinistre compresa la nostra, a pensare che la globalizzazione sarebbe stata di segno occidentale e che la bandiera della democrazia sarebbe sventolata a Pechino e a Shanghai. E’ successo invece il contrario, la Cina è tutto fuorché democratica ma produce sempre di più e meglio mentre l’Italia punta ancora sul fascino antiquato del made in Italy piuttosto che sull’innovazione.

Lo scontro USA Cina dentro questa globalizzazione si fa sempre più complesso e rischioso. L’ottimismo ideologico del libero mercato si era spinto irragionevolmente, coinvolgendo anche tutte le sinistre compresa la nostra, a pensare che la globalizzazione sarebbe stata di segno occidentale e che la bandiera della democrazia sarebbe sventolata a Pechino e a Shanghai. E’ successo invece il contrario, la Cina è tutto fuorché democratica ma produce sempre di più e meglio mentre l’Italia punta ancora sul fascino antiquato del made in Italy piuttosto che sull’innovazione.

I fatti mostrano la loro proverbiale ostinazione anche quando registrano gli spostamenti dei container. Sette dei primi otto porti al mondo per tonnellaggio movimentato sono in Cina; Singapore (4°) costituisce l’eccezione. Il porto europeo più trafficato è Rotterdam, confuso al nono posto tra altre posizioni asiatiche e qualche intromissione australiana e statunitense. Alcuni decenni fa la lista era molto diversa, con un predominio delle due sponde dell’Atlantico. Spuntava ancora Genova. La classifica attuale è la fotografia più nitida della trasformazione della Cina in Fabbrica del Mondo. Si potrebbe obiettare che le merci movimentate siano destinate anche al mercato locale, così da ridurre l’impatto internazionale, come se i consumi interni assorbissero questa eclatante supremazia. In realtà, la grande maggioranza delle merci cinesi si dirige verso lidi stranieri. La Repubblica popolare è infatti dal 2009 il più grande esportatore al mondo, dopo avere insidiato e poi superato agevolmente il primato della Germania e degli Stati Uniti.

La sequenza logica che se ne ricava rasenta la banalità espositiva: i porti movimentano i container, che trasportano le merci, prodotte dalle fabbriche, generate dagli investimenti, stimolati dalle opportunità. Sembra di assistere alla famosa cantilena Alla fiera dell’Est.

Page 3 of 11