Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 2450

Putin inseguito dal fantasma di Gheddafi

di Comidad

Un Putin politicamente in difficoltà ha scelto di rilanciare la polemica contro gli Stati Uniti a partire da un tema cruciale, cioè le dirette responsabilità americane nell'assassinio di Gheddafi. All'opinione pubblica russa, questa presa di posizione di Putin rischia però di apparire come una tardiva scoperta dell'acqua calda, che non ottiene altro che di mettere ancora più in rilievo la linea di acquiescenza seguita dal Cremlino nei confronti dell'aggressione della NATO alla Libia.[1]

Un Putin politicamente in difficoltà ha scelto di rilanciare la polemica contro gli Stati Uniti a partire da un tema cruciale, cioè le dirette responsabilità americane nell'assassinio di Gheddafi. All'opinione pubblica russa, questa presa di posizione di Putin rischia però di apparire come una tardiva scoperta dell'acqua calda, che non ottiene altro che di mettere ancora più in rilievo la linea di acquiescenza seguita dal Cremlino nei confronti dell'aggressione della NATO alla Libia.[1]

La diplomazia russa, nel marzo scorso, aveva condiviso supinamente la narrazione NATO circa un Gheddafi tiranno isolato, pronto a bombardare il suo popolo: un Gheddafi politicamente morto.[2]

Nei fatti invece il regime di Gheddafi si è confermato come il vero referente dell'equilibrio tribale in Libia; tanto che ci sono voluti più di sette mesi di bombardamenti feroci per sconfiggerlo, nonostante alcune opportunistiche defezioni interne al regime. Persino per la conquista sul terreno non sono bastati i sedicenti "ribelli", ma sono risultate necessarie non solo truppe mercenarie inviate dal Qatar, ma anche truppe scelte britanniche, come le SAS.[3]

Queste cose i cittadini russi le sanno, poiché la loro informazione gliele ha raccontate giorno per giorno; e la frustrazione è stata tanta, non soltanto in riferimento all'aggressione contro un Paese ritenuto amico, ma anche per le gravi conseguenze a scapito della sicurezza russa. Appare perciò strano un Putin che rinfaccia alla NATO il suo comportamento criminale, ma che poi continua ad apparire esitante di fronte alle nuove aggressioni in programma da parte della stessa NATO, come quelle nei confronti della Siria e dell'Iran.

- Details

- Hits: 2480

Al di sopra o al di sotto della legge

I movimenti e lo Stato civile di eccezione

Federico Campagna

«Tout le pouvoir aux communes!»

Comité invisible

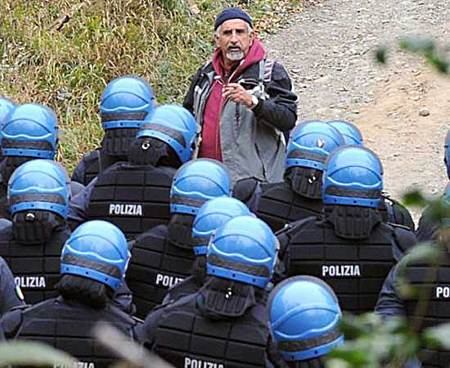

Via via che il Mediterraneo sprofonda nell’ennesima epoca di declino, i governi dell’area fanno sempre più spesso ricorso all’istituto dello stato di eccezione. In seguito ai fatti del 15 ottobre a Roma, il ministro dell’Interno si è affrettato a richiedere «misure straordinarie di emergenza», prontamente seguito a ruota dal partito di Di Pietro. In Grecia, all’alba dello sciopero generale del 15 e del 16 ottobre, il governo socialista di Papandreou non ha esitato a consentire l’intervento della neonata Eurogendfor, la polizia militare europea creata ad hoc nel 2007 per affrontare situazioni di emergenza civile. Sinistramente, l’Eurogendfor non è sottoposta ad alcuna legislazione nazionale e risponde delle proprie azioni solo a un comitato disciplinare interno. Ma un trend simile si è diffuso anche a settentrione del circo delle atrocità mediterranee. Nello scorso agosto, per esempio, il governo britannico ha deliberato il dispiegamento di una forza militare straordinaria per reprimere l’ondata di rivolte e, in seguito, l’attuazione di una vendetta sociale e giudiziaria inaudita nei confronti di chiunque fosse stato coinvolto negli scontri.

Via via che il Mediterraneo sprofonda nell’ennesima epoca di declino, i governi dell’area fanno sempre più spesso ricorso all’istituto dello stato di eccezione. In seguito ai fatti del 15 ottobre a Roma, il ministro dell’Interno si è affrettato a richiedere «misure straordinarie di emergenza», prontamente seguito a ruota dal partito di Di Pietro. In Grecia, all’alba dello sciopero generale del 15 e del 16 ottobre, il governo socialista di Papandreou non ha esitato a consentire l’intervento della neonata Eurogendfor, la polizia militare europea creata ad hoc nel 2007 per affrontare situazioni di emergenza civile. Sinistramente, l’Eurogendfor non è sottoposta ad alcuna legislazione nazionale e risponde delle proprie azioni solo a un comitato disciplinare interno. Ma un trend simile si è diffuso anche a settentrione del circo delle atrocità mediterranee. Nello scorso agosto, per esempio, il governo britannico ha deliberato il dispiegamento di una forza militare straordinaria per reprimere l’ondata di rivolte e, in seguito, l’attuazione di una vendetta sociale e giudiziaria inaudita nei confronti di chiunque fosse stato coinvolto negli scontri.

Niente di nuovo sul fronte occidentale, verrebbe da pensare, considerando come da sempre i governi democratici non disdegnino di ricorrere a misure eccezionali «nell’interesse nazionale». Allo stesso modo, è ben poco sorprendente ritrovare la sinistra politica e movimentista all’angolo di questo scenario, bloccata nella solita posizione di vittimismo e di recriminazione dell’illegittimità di questi provvedimenti. Da quando ha deciso di assumere il ruolo di voce moralizzante nel panorama politico europeo, la sinistra si è sempre più spesso ritrovata incastrata nel ruolo di testimone «indignato» e impotente dell’uso dello stato di eccezione.

- Details

- Hits: 2906

Alla ricerca del principe che non c'è

di Luigi Longo

Non crediate che gli avi nostri abbiano fatta grande questa piccola repubblica con le armi: se fosse così, noi l’avremmo

molto più bella, per gli alleati, i cittadini, le armi, i cavalli, di cui disponiamo in maggior copia che loro. No! Altri furono i

mezzi che li fecero grandi, e sono quelli che noi non abbiamo più: laboriosità in patria, autorità fondata sulla giustizia fuori;

nelle assemblee, uno spirito indipendente, libero da intrighi e da passioni. Noi invece che cosa abbiamo? Amore del lusso, cupidigia

la miseria nelle finanze pubbliche, la ricchezza in quelle private; teniamo in pregio gli averi, ma ci piace stare senza far nulla; non

c’è più distinzioni tra furfanti e galantuomini; gli imbroglioni si accaparrano i premi dovuti ai meritevoli. E non c’è da meravigliarsi:

ciascuno di voi delibera soltanto a vantaggio dei suoi interessi, a casa siete schiavi dei piaceri, qui del denaro e del favoritismo; ecco

perché c’è chi si getta su una repubblica senza difesa!

Sallustio*

Il mio intento è quello di proporre alcune letture che pongono riflessioni utili alla comprensione dell’attuale congiuntura storica con particolare riferimento all’Italia.

Il mio intento è quello di proporre alcune letture che pongono riflessioni utili alla comprensione dell’attuale congiuntura storica con particolare riferimento all’Italia.

La prima lettura riguarda la critica che fa John M. Keynes alla stupidità dei governi nazionali nell’imporre l’assurdità dei sacrifici; tale critica è di grande attualità se si considera << l’ultima >> manovra economica eseguita dal governo italiano per servitù volontaria agli agenti strategici dominanti USA e ai loro vassalli europei (Germania, Inghilterra e Francia). Si tratta di un dialogo radiofonico (Bbc 4 gennaio 1933) tra Sir Josiah Stamp e John M. Keynes sull’<< Assurdità dei sacrifici >>. Il dialogo, insieme al discorso tenuto nel 1932 alla Society for Socialist Inquiry su << Il dilemma del socialismo moderno >>, è stato pubblicato nel 1996 dalla casa editrice Manifestolibri con una introduzione di Giovanni Mazzetti.

La seconda e la terza lettura riguardano il debito pubblico e il capitale finanziario visti come strumenti di lotta politica per il dominio e per lo sviluppo di una nazione da parte degli agenti strategici dominanti.

Metto a confronto due interpretazioni del debito pubblico: la prima, quella di Mario Monti (attraverso la critica di Giovanni Mazzetti), le cui conseguenze disastrose ricadono, oggi per le misure messe in atto dal suo governo, sulla maggioranza della popolazione italiana e sull’impoverimento strutturale dell’Italia, con lo smantellamento delle sue poche industrie strategiche di livello mondiale; la seconda, quella dello storico Carlo M. Cipolla, racconta il debito pubblico come invenzione dei Comuni medievali italiani per il loro sviluppo.

- Details

- Hits: 2405

Il vuoto di sovranità in Europa

di Christian Marazzi

Le reazioni e i commenti al vertice di Bruxelles sono stati tutti prevalentemente negativi. “A disastrous failure at the summit”, ha scritto Martin Wolf sul Financial Times (14 dicembre). Allo stesso modo hanno commentato The Economist, Bloomberg BusinessWeek, e tutti i maggiori quotidiani finanziari.

Le reazioni e i commenti al vertice di Bruxelles sono stati tutti prevalentemente negativi. “A disastrous failure at the summit”, ha scritto Martin Wolf sul Financial Times (14 dicembre). Allo stesso modo hanno commentato The Economist, Bloomberg BusinessWeek, e tutti i maggiori quotidiani finanziari.

Di fatto, il vertice europeo non ha preso alcuna decisione che possa salvare il Sistema monetario europeo, il patto fiscale (fiscal compact) imposto dalla Germania e accettato dagli altri leader europei, ad eccezione di David Cameron, prefigura quelle che dovrebbero essere le regole di Eurolandia, ma ha scarse possibilità di essere ratificato dai Parlamenti nazionali, perché riduce drasticamente la sovranità nazionale di ogni Paese.

“Le vere misure di emergenza sono state demandate alla Banca centrale europea. Quest’ultima alla vigilia del vertice ha deciso di abbassare i tassi europei all’1% e soprattutto ha deciso di concedere alle banche prestiti illimitati della durata di tre anni, accettando in pegno (come collaterale) anche titoli di scarsa qualità. In questo modo l’Europa spera di invogliare le banche con la prospettiva di consistenti guadagni ad indebitarsi all’1% presso gli sportelli di Francoforte e di usare questi capitali per acquistare titoli statali, che come quelli italiani offrono rendimenti che si aggirano attorno al 6%” (Alfondo Tuor, Ticinonews, 14, 12).

Le cose, però, non sono così semplici.

- Details

- Hits: 2382

Monti e la salvezza italiana

Riccardo Realfonzo e Antonella Stirati

.jpg) Medicina amara, ma necessaria? Monti ne è convinto, e presenta in Parlamento il conto di una manovra di “risanamento” aspramente restrittiva. Ma ci sono molte ragioni per dubitarne. Infatti, come sostenuto da numerosi e autorevoli economisti (si rinvia a riguardo alla “Lettera degli economisti” del 2010 e al più recente documento contro le politiche di austerità, pubblicati da questa rivista), l’origine della crisi italiana non sta nell’indebitamento pubblico eccessivo, e la politica di austerità non frena ma al contrario alimenta la speculazione, in quanto determina recessione, disoccupazione e aumento delle insolvenze dei soggetti indebitati, si tratti di famiglie o imprese. D’altra parte, la speculazione e le tensioni sui tassi di interesse non si sono certo affievolite con la presentazione della manovra; al contrario nessuno più mette in dubbio le previsioni sulla recrudescenza della crisi, alimentata proprio dalle politiche di austerità.

Medicina amara, ma necessaria? Monti ne è convinto, e presenta in Parlamento il conto di una manovra di “risanamento” aspramente restrittiva. Ma ci sono molte ragioni per dubitarne. Infatti, come sostenuto da numerosi e autorevoli economisti (si rinvia a riguardo alla “Lettera degli economisti” del 2010 e al più recente documento contro le politiche di austerità, pubblicati da questa rivista), l’origine della crisi italiana non sta nell’indebitamento pubblico eccessivo, e la politica di austerità non frena ma al contrario alimenta la speculazione, in quanto determina recessione, disoccupazione e aumento delle insolvenze dei soggetti indebitati, si tratti di famiglie o imprese. D’altra parte, la speculazione e le tensioni sui tassi di interesse non si sono certo affievolite con la presentazione della manovra; al contrario nessuno più mette in dubbio le previsioni sulla recrudescenza della crisi, alimentata proprio dalle politiche di austerità.

La verità è che le medicine alla Monti, tanto invocate dalle tecnocrazie europee e somministrate a piene dosi in tutte le aree periferiche d’Europa, non servono a sospingere l’economia italiana e in generale a mettere al riparo la zona euro dal rischio di deflagrazione. L’unica strada per fermare il rialzo dei tassi di interesse e gli attacchi speculativi contro i titoli del debito pubblico dei paesi della UME e il sistema bancario europeo è una politica di intervento della BCE sul mercato dei titoli, volta ad abbassare e stabilizzare i tassi di interesse sui debiti sovrani dell’area. Certo, questa politica non risolverebbe né i problemi relativi alla disoccupazione e ai bassi livelli di attività generati dalla crisi del 2008 né i problemi strutturali dell’Unione Monetaria, principalmente connessi agli imponenti processi di divergenza in atto e agli squilibri nei conti con l’estero dei paesi membri, con la Germania che vanta un surplus commerciale più grande di quello cinese. Tuttavia, l’intervento della BCE porrebbe fine alla situazione di emergenza, ridurrebbe gli oneri della spesa per interessi nei bilanci pubblici e creerebbe le condizioni per un reale confronto democratico sulle modalità per rilanciare l’economia e il progetto di unione europea, al riparo da fanatismi liberisti.

- Details

- Hits: 2748

La decrescita secondo i banchieri

di Mario Pezzella

Dovremo subire una nuova rivoluzione passiva, dopo quella che ha colpito il termine federalismo, e sentiremo parlare di decrescita da parte dei nuovi poteri? Una decrescita ridotta alla miseria condivisa da quasi tutti e all’arricchimento folgorante di pochissimi?

Dovremo subire una nuova rivoluzione passiva, dopo quella che ha colpito il termine federalismo, e sentiremo parlare di decrescita da parte dei nuovi poteri? Una decrescita ridotta alla miseria condivisa da quasi tutti e all’arricchimento folgorante di pochissimi?

Nel suo significato originario, decrescita non significava pauperismo, austerità e regressione, ma una diversa qualità della produzione e dei consumi, capace di rispettare le risorse naturali e di impedirne la distruzione. Il termine sta ora subendo una vera e propria “rivoluzione passiva”, ed è diventato un sinonimo della depressione che le manovre finanziarie stanno imponendo ai paesi deboli dell’Europa del Sud. In una possibile spartizione coloniale, la “decrescita” è riservata alla maggioranza dei popoli del Mediterraneo, mentre la “crescita” è l’ossessivo mantra dei padroni dell’Europa del Nord e delle élites loro complici. I due termini, invece di opporsi, come sembrava fino a qualche tempo fa, vengono a coesistere nella composizione di una nuova forma di società autoritaria. La depressione alla base della piramide è necessaria, perché lo sviluppo dei profitti continui al suo vertice.

In questo contesto, della parola decrescita si sta accentuando il senso negativo e privativo, invece che quello positivo e trasformativo: è comunque importante ricordare, al di là del termine, il suo significato: che – almeno per me – si identificava con l’ “arresto” di un modo di produzione distruttivo e la “svolta” verso una qualità intensiva della vita.

- Details

- Hits: 2980

Cosa sta accadendo in Siria?

Angela Zurzolo intervista Domenico Losurdo

Non c'è ombra di dubbio che in Siria ormai è in corso una guerra civile. Persino sulla stampa occidentale si scrive che c'è un esercito siriano cosiddetto ‘libero’ che spara e uccide, e questo esercito siriano libero è appoggiato dalla Turchia, dall'Occidente. Ankara si riserva persino il diritto di istituire una sorta di ‘zona franca’ nell'ambito del territorio siriano, si riserva cioè il diritto di invadere il territorio siriano. A sua volta la Francia pronuncia la minaccia di istituire un cosiddetto ‘corridoio umanitario’, sempre a danno della sovranità siriana. Quindi, qualunque sia la posizione che noi assumiamo, dobbiamo prendere atto del fatto che è in corso una guerra da una parte e dall'altra, e che la parte che si è rivoltata contro Assad è appoggiata anche sul piano militare dalla strapotenza militare dell’Occidente e della stessa Turchia.

Non c'è ombra di dubbio che in Siria ormai è in corso una guerra civile. Persino sulla stampa occidentale si scrive che c'è un esercito siriano cosiddetto ‘libero’ che spara e uccide, e questo esercito siriano libero è appoggiato dalla Turchia, dall'Occidente. Ankara si riserva persino il diritto di istituire una sorta di ‘zona franca’ nell'ambito del territorio siriano, si riserva cioè il diritto di invadere il territorio siriano. A sua volta la Francia pronuncia la minaccia di istituire un cosiddetto ‘corridoio umanitario’, sempre a danno della sovranità siriana. Quindi, qualunque sia la posizione che noi assumiamo, dobbiamo prendere atto del fatto che è in corso una guerra da una parte e dall'altra, e che la parte che si è rivoltata contro Assad è appoggiata anche sul piano militare dalla strapotenza militare dell’Occidente e della stessa Turchia.

E, invece, su «La Stampa», così come sul «Corriere della Sera» e sugli organi di stampa più diffusi, e alla televisione leggiamo e sentiamo continuamente la tesi secondo cui in Siria ci sarebbe semplicemente una repressione sanguinaria, cieca, contro una popolazione civile che manifesta in modo pacifico.

Questa è una manipolazione che risulta dagli stessi organi di stampa occidentali, se noi li leggiamo con attenzione, e questa manipolazione così ossessiva, così ripetuta, così insistita, trova un precedente soltanto nelle manipolazioni di Goebbels.

Come commenta i dati Onu sulle violazioni dei diritti umani in Siria?

Intanto, non è che queste agenzie, come Amnesty International o Human Rights Watch su cui spesso si fonda anche l'Onu, siano al di sopra di ogni sospetto. Non è per niente così.

- Details

- Hits: 6169

Il diritto del lavoro torna al Medioevo

Umberto Romagnoli

L’articolo 8 sui “contratti di prossimità” legalizza un domestico dumping sociale perché moltiplica i particolarismi regolativi indipendentemente dai limiti fissati dalla contrattazione nazionale e dalla stessa legge. Una norma assolutamente da cancellare

Storicamente, le principali fonti regolative in materia sindacale e del lavoro sono il contratto collettivo e la legge. Ma non sono equi-ordinate. Anzi, l’omologazione del contratto collettivo alla legge è un privilegio oneroso, perché la concessione a privati di un potere para-legislativo presuppone che lo Stato ne abbia predeterminato condizioni e forme d’esercizio. Infatti, per quanto la coesistenza di contratti collettivi plurimi, nel senso di: stipulati da sindacati-associazioni in concorrenza tra loro e applicabili ai soli iscritti, sia un corollario del principio di libertà sindacale che intendevano riaffermare in polemica col regime fascista, i padri costituenti pensavano che il sindacato che contratta per i soli iscritti fosse figlio di un dio minore. Per questo non lo posero al centro del dibattito costituente: la loro preferenza andava al sindacato dei lavoratori in quanto tali.

Storicamente, le principali fonti regolative in materia sindacale e del lavoro sono il contratto collettivo e la legge. Ma non sono equi-ordinate. Anzi, l’omologazione del contratto collettivo alla legge è un privilegio oneroso, perché la concessione a privati di un potere para-legislativo presuppone che lo Stato ne abbia predeterminato condizioni e forme d’esercizio. Infatti, per quanto la coesistenza di contratti collettivi plurimi, nel senso di: stipulati da sindacati-associazioni in concorrenza tra loro e applicabili ai soli iscritti, sia un corollario del principio di libertà sindacale che intendevano riaffermare in polemica col regime fascista, i padri costituenti pensavano che il sindacato che contratta per i soli iscritti fosse figlio di un dio minore. Per questo non lo posero al centro del dibattito costituente: la loro preferenza andava al sindacato dei lavoratori in quanto tali.

Il sindacato degli iscritti entra in scena più tardi, una volta consumatasi la rottura della Cgil, ma resterà ai margini di un’esperienza virtuosamente segnata dall’unità d’azione, nonostante saltuari black-out. E questa è la prova migliore che la sindrome universalista del sindacato appartiene più alla storia che all’ideologia. “La bipolarità del sindacato come libero soggetto di autotutela in una sfera di diritto privato e, al tempo stesso, come soggetto di una funzione pubblica è presente nella stessa Costituzione”. Parola di padre costituente: parola di Vittorio Foa.

Viceversa, i sindacati del dopo-costituzione hanno imboccato risolutamente la strada della privatizzazione integrale ed hanno imparato a percorrerla con la perizia di un equilibrista sul filo. Un giorno, però, cedendo ad un rigurgito di pragmatismo permissivo completamente avulso dal disegno costituzionale, il Parlamento ha confezionato una nuova tipologia di contratti collettivi: i contratti “di prossimità”.

- Details

- Hits: 5502

Schiudere spazi di libertà

conversazione con Ida Dominijanni*

Anche a te chiediamo, come ai nostri precedenti interlocutori, se, a tuo avviso, in una situazione di grande emergenza civile come quella italiana, esiste un compito dell’intellettuale.

Anche a te chiediamo, come ai nostri precedenti interlocutori, se, a tuo avviso, in una situazione di grande emergenza civile come quella italiana, esiste un compito dell’intellettuale.

Il compito dell’intellettuale è sempre lo stesso: interpretare il presente, demistificare il potere, aprire spazi di libertà praticando, e non solo predicando, libertà. Michel Foucault ne ha dato una raffigurazione perfetta nei suoi commenti al testo kantiano Checos’èl’Illuminismo? Naturalmente è lo stesso Foucault ad averci messo in guardia una volta per tutte da una certa concezione idealistica dell’intellettuale che lo vorrebbe estraneo al potere, ricordandoci che se il potere è sempre armato di sapere, il sapere a sua volta ha sempre a che fare con il potere: perché lo esercita e perché non c’è intellettuale, fosse pure il più critico, che non sia situato all’interno dello stesso regime di verità e dello stesso ordine del discorso della sua epoca che il potere garantisce e presiede. Mi sembra un punto rilevante per la situazione italiana di oggi.

C’è un punto preliminare, però, da chiarire: quando parliamo dell’intellettuale di oggi e del suo compito, a chi ci riferiamo? Quale figura sociale abbiamo in testa? C’è una vasta letteratura che negli ultimi anni ha denunciato e lamentato la fine dell’intellettuale, facendo riferimento a una specifica figura del rapporto fra cultura e politica che ha percorso e illuminato il Novecento. Quella figura, si dice – penso alla ricostruzione che ne ha fatto Alberto Asor Rosa nel suo libro-intervista con Simonetta Fiori intitolato Ilgrandesilenzio – ha resistito all’attacco mortale del totalitarismo fascista e comunista. Dopodiché si è spenta nel campo della destra, ma ha avuto la sua magnifica stagione a sinistra, nella doppia versione dell’intellettuale “organico” e “critico”. Quest’ultimo, attraverso ripetuti strappi con l’ortodossia (nel ’56, nel ’68, nell’89), ha mantenuto alta la funzione civile e politica di un pensiero autonomo, e tuttavia militante; schierato non tanto con un partito quanto con una parte, la classe operaia e i valori dell’emancipazione sociale e della democrazia.

- Details

- Hits: 2765

Asse Carolingio

di Elisabetta Teghil

L’evoluzione del capitale verso l’accentramento sfocia nel potere, sempre più dominante, delle multinazionali.

L’evoluzione del capitale verso l’accentramento sfocia nel potere, sempre più dominante, delle multinazionali.

Alla radice dei rapporti economici, c’è la tendenza imperiale alla globalizzazione, ma la necessità di realizzare l’unificazione economica e politica che gli è necessaria spiega l’attuale fase di offensiva che svolgono gli Stati Uniti che hanno assunto il ruolo di” Stato del capitale” e che si propongono di assoggettare, con ogni mezzo a disposizione, tutte le potenze lette, a questo punto, come rivali, con l’alleanza dell’Inghilterra.

Infatti ,c’è un “asse carolingio” ispirato, soprattutto, da esigenze di sopravvivenza, da parte della Francia e della Germania, all’offensiva in atto delle multinazionali anglo-americane, di cui i rispettivi governi si fanno braccio esecutivo.

Da qui, l’ondivagare della Francia e della Germania che, alle volte, cercano di salvare gli anelli deboli della catena, Grecia, Irlanda, Spagna e Italia, perché temono che, se cadono i bastioni esterni dell’eurozona, cada anche il centro, altre volte, invece, sembrano attirate dall’idea di non farsi coinvolgere dalle vicende di questi paesi e, magari, di limitarsi a proteggere solo e soltanto la loro ridotta dove si sono asserragliate.

Da qui, il senso dei patti segreti tra Francia e Germania.

- Details

- Hits: 2369

Balle

di Sandro Moiso

Ivan Cicconi, Il libro nero dell'Alta velocità, Koinè Nuove Edizioni 2011, pp.190, euro 14,00

Il titolo è di quelli che non brillano per originalità.

Il titolo è di quelli che non brillano per originalità.

I banchi delle librerie sono inflazionati di “libri neri” e di “libri che...non vi avrebbero fatto leggere” e, probabilmente, l 'autore avrebbe preferito quello che è stato scelto come sottotitolo: “Il futuro di Tangentopoli diventato storia”, sicuramente più consono all'indagine contenuta al suo interno.

Ma tant'è e, sinceramente, senza quel riferimento all'Alta Velocità, forse, non lo avrei preso nemmeno in mano.

Eppure ci troviamo davanti non solo ad un testo tra i più ricchi di informazioni sulla “grande truffa dell'Alta Velocità”, ma che ci permette anche di comprendere più a fondo le strategie del capitalismo odierno e, allo stesso tempo, le radici dell'attuale crisi economica.

Un libro che, per chi non lo avesse ancora capito, dimostra come la lotta e le lotte No Tav non siano solo lotte ambientali o localistiche, ma lotte che si pongono al centro dello scontro tra un sistema di sfruttamento parassitario destinato storicamente a fallire e le esigenze di una società altra in cui sono rappresentati gli interessi del 99% della popolazione (conscia o meno che sia del fatto).

Per citare direttamente il testo:”Questo fenomeno dei cosiddetti No-Tav, in un certo senso, rappresenta un paradigma dell'Italia di questa fase che non si è contrapposto alla modernizzazione, come si è ostinatamente cercato di far apparire, ma ha, anzi, rappresentato e rappresenta un modello da cui non si dovrebbe prescindere. Infatti, esaltando le fondamenta della democrazia, ha fatto emergere – forse non poteva essere disgiunto - competenze e culture tecniche elevate, apparse ancora più grandi di fronte all'insipienza, la superficialità, la grossolanità delle competenze espresse dalle istituzioni” (pp. 9 – 10).

- Details

- Hits: 2762

Le lezioni della crisi*

di Michele Nobile

Lezione 1.

Lezione 1.

Nell’autunno 2008 molti commentatori e politici di sinistra annunziarono la fine del cosiddetto neoliberismo. Si facevano così due errori, tra loro connessi. Il primo errore concerneva proprio la caratterizzazione dell’epoca, la stessa nozione di neoliberismo. Il secondo errore concerneva il rapporto tra crisi economica, sbocchi politici e radicalizzazione sociale.

Ora siamo nella fase in cui governi e padronato intendono effettivamente far pagare alla classe dei salariati i costi della crisi capitalistica e del salvataggio delle banche private. Con l’eccezione parziale della Grecia, questo accade senza che al momento si profili una risposta delle classi dominate europee all’altezza dell’attacco che ad esse viene portato.

La prima lezione è che non esiste alcun nesso meccanico tra crisi, anche crisi grave, e fuoriuscita dalla cosiddetta globalizzazione neoliberista; e non esiste neanche nessun nesso meccanico tra crisi e rilancio della lotta di classe.

Bisogna chiedersi perché.

Lezione 2.

La risposta alla prima questione è che la nozione di globalizzazione neoliberista è analiticamente errata e politicamente fuorviante. Non è vero che i poteri d’intervento economico degli Stati dei paesi a capitalismo avanzato siano in via d’obsolescenza o di drastico ridimensionamento. Gli Stati capitalistici hanno effettivamente dei limiti d’azione: ma non è vero che essi siano impotenti di fronte alla cosiddetta globalizzazione dei mercati finanziari e delle merci, o che ne siano vittime.

- Details

- Hits: 6807

Salvare il genere umano, non solo il pianeta

di Lucien Sève*

È più facile rimettere in discussione i nostri sistemi di consumo piuttosto che quelli di produzione? Se nessuno più ignora l’ampiezza della crisi ambientale che l’umanità sta affrontando, la crisi di civiltà, a cui questa si accompagna, rimane poco conosciuta. Non si può tuttavia uscire dall’impotenza se non la si diagnostica e non se ne misura l’effettiva gravità

Il pianeta Terra, modo di dire per designare il nostro habitat naturale, peggiora a vista d’occhio, ne siamo largamente consapevoli e non c’è formazione politica che non includa, almeno nei suoi discorsi, la causa ecologica. Il pianeta Uomo, modo di dire per designare il genere umano, peggiora in maniera altrettanto allarmante, ma non si è consapevoli del livello di gravità raggiunto e non c’è formazione politica in grado non foss’altro di attribuire alla causa antropologica un’importanza pari a quella ecologica. Di questo contrasto sorprendente vogliamo dare conto in questa sede.

Il pianeta Terra, modo di dire per designare il nostro habitat naturale, peggiora a vista d’occhio, ne siamo largamente consapevoli e non c’è formazione politica che non includa, almeno nei suoi discorsi, la causa ecologica. Il pianeta Uomo, modo di dire per designare il genere umano, peggiora in maniera altrettanto allarmante, ma non si è consapevoli del livello di gravità raggiunto e non c’è formazione politica in grado non foss’altro di attribuire alla causa antropologica un’importanza pari a quella ecologica. Di questo contrasto sorprendente vogliamo dare conto in questa sede.

Se chiedete ai meno politicizzati che cosa sia la causa ecologica vi verrà risposto, a colpo sicuro, che il riscaldamento del clima, causato dai gas a effetto serra, ci porta dritti verso un’era di catastrofi, che l’inquinamento della terra, dell’aria e dell’acqua ha raggiunto, in molti luoghi, delle soglie insostenibili, che l’esaurimento delle fonti di energia non rinnovabili fondamentali condanna il nostro attuale modo di produrre e di consumare, che l’uso dell’energia nucleare comporta dei rischi senza ritorno. Più d’uno menzionerà le minacce alla biodiversità per concludere, con parole sue, con l’indifferibile urgenza di ridurre l’impronta ecologica dei paesi ricchi. Come fanno i meno politicizzati a sapere tutto ciò? Grazie ai media che garantiscono un’informazione ecologica costante. Grazie alle esperienze dirette che lo provano, dal tempo che fa ai prezzi del carburante. Grazie ai discorsi di scienziati e politici che elevano saperi parziali al rango di visioni globali convertendoli poi in programmi politici affissi un po’ ovunque. Nel corso degli ultimi decenni si è così costruita una cultura capace di dare coerenza a molteplici motivazioni e iniziative di cui si compone tale grande questione, la causa ecologica.

Chiedete adesso notizie della causa antropologica.

- Details

- Hits: 7040

Un economista fuori dal coro

Andrea Pinna intervista Bruno Amoroso

Volevamo sentirla nel pieno della crisi, questa voce di economista, uno studioso italiano ma soprattutto europeo, e - da europeo - privo di alcun incanto per alcuna sirena globalista.

Volevamo sentirla nel pieno della crisi, questa voce di economista, uno studioso italiano ma soprattutto europeo, e - da europeo - privo di alcun incanto per alcuna sirena globalista.

Le riflessioni del professor Bruno Amoroso viaggiano fra la Danimarca, l’Italia e l’Europa intera, quell’Europa che si specchia nella crisi finanziaria globale con la sua moneta soggetta a tensioni insopportabili. Ascoltandolo, leggendolo, scopriamo ancora una volta che solo chi, come lui, pensa fuori dal “pensiero unico”, oggi può fare analisi lucide e perfino proporre soluzioni.

Nell’intervista concessa a Rai-News a commento del vertice UE dell’8-9 dicembre lei, prof. Amoroso ha dichiarato che il summit ha visto un ribaltamento dell’agenda concordata. Può entrare nel merito di questa sua affermazione?

I vertici dei leader europei sono stati numerosissimi in questi ultimi sei mesi (dei Ventisette, dell’Eurozona, dei ministri delle finanze, della Banca Centrale, ecc.) e ogni volta presentati come l’incontro decisivo, ma sempre conclusisi con rinvii o flop. L’ultimo vertice al quale lei fa riferimento avrebbe dovuto decidere del “destino dell’Europa” per l’urgenza delle misure da prendere che riguardavano:

- Details

- Hits: 2787

Della colpa e del debito

Paolo B. Vernaglione

Come alcuni economisti critici hanno scritto, il paradigma biopolitico con cui interpretare la crisi del debito sovrano sancisce l'intreccio inestricabile della valorizzazione delle facoltà umane individuali con una certa configurazione morale, che dà luogo alla costruzione di un'etica pubblica.

Come alcuni economisti critici hanno scritto, il paradigma biopolitico con cui interpretare la crisi del debito sovrano sancisce l'intreccio inestricabile della valorizzazione delle facoltà umane individuali con una certa configurazione morale, che dà luogo alla costruzione di un'etica pubblica.

Ciò che si manifesta nella crisi finanziaria prodotta da un capitalismo che da almeno tre decenni non esita a mettere in produzione le facoltà umane di linguaggio e cooperazione, è l'esito combinato di un mutamento decisivo dei rapporti tra saperi, poteri e soggetti, in primo luogo di un sapere sociale ed economico che entra a far parte della natura umana, nell'economia domestica, nel lavoro di cura e nell'estensione della condizione precaria d'esistenza.

Giustamente Christian Marazzi in una recente intervista sul quotidiano Il Manifesto e in un intervento al convegno di Uniniomade2 “Dal welfare al commonfare”, indica nella colpevolizzazione dell'individuo proprietario – che può essere identificato con il piccolo risparmiatore, l'impiegato statale e il lavoratore autonomo di seconda o terza generazione, come dello studente indebitato – l'effetto più opprimente con cui la crisi si abbatte sui singoli.

Ciò evidentemente non significa che il principale effetto dei giochi d'azzardo dei e sui mercati sia solo di ordine simbolico, bensì che l'immediata dimensione “linguistica” dell'economia si trasforma in maniera altrettanto immediata nel drastico immiserimento delle vite di tutti.

- Details

- Hits: 10228

“NeoRealismi” a confronto. Rigurgiti postmoderni e rivalse scientiste?

Francesca Fistetti

L’estate 2011 ha stupito noi lettori distratti da continue iniezioni televisive di iperrealtà con l’ennesima versione, forse anch’essa postmoderna, di una delle più dibattute polemiche filosofiche dell’ultimo decennio, quella tra ‘(neo-)realismo’ e ‘postmoderno’. Procediamo però con cautela, tentando di chiarire al meglio i termini della complessa questione.

L’estate 2011 ha stupito noi lettori distratti da continue iniezioni televisive di iperrealtà con l’ennesima versione, forse anch’essa postmoderna, di una delle più dibattute polemiche filosofiche dell’ultimo decennio, quella tra ‘(neo-)realismo’ e ‘postmoderno’. Procediamo però con cautela, tentando di chiarire al meglio i termini della complessa questione.

Tutto ha inizio dal provocatorio manifesto di un presunto ritorno alla realtà, lanciato dalle colonne de “La Repubblica” da Maurizio Ferraris, noto filosofo formatosi alla scuola del ‘pensiero debole’ di Gianni Vattimo, oggi, vicino al trascendentalismo scientista di derivazione searliana. Il battesimo di questo esorcismo collettivo, che dovrebbe ricondurre finalmente quel che resta di un pensiero razionale e critico a riacciuffare le redini della Storia, riabilitando tre parole-chiave “Ontologia, Critica e Illuminismo”, dopo le superbe rodomontate postmoderne che hanno invece generato solo scioperataggine speculativa, sarà officiato in un importante convegno, a Bonn, nella prossima primavera, a cui parteciperanno nomi illustri del calibro di Umberto Eco e John Searle. Inoltre, il certificato di morte del postmoderno è ormai redatto e validato da una mostra londinese – ci informa Edward Docx, sempre dalle pagine culturali de “La Repubblica”[1] – al Victoria and Albert Museum, dal titolo emblematico, Postmoderno – Stile e sovversione 1970-1990.

Dalla proposta di un NewRealism è così scaturito un confronto tra Ferraris e Gianni Vattimo, il quale ha marcato nettamente le distanze da qualunque forma di sdoganamento sociale dell’ambiguo concetto di verità, che per inverarsi avrebbe bisogno sempre e comunque, nella prospettiva dell’autore de La società trasparente (1989), di un’autorità superiore che la sanzioni dogmaticamente.

- Details

- Hits: 7040

Il Titanic-Europa e la manovra Monti: ingiusta, inutile e insostenibile

di Vladimiro Giacché

Tra le tante verità con cui la crisi attuale ci costringe a confrontarci ve n’è una che riguarda la forza dell’ideologia. La resilienza dell’ideologia dominante, la capacità di tenuta del “pensiero unico” si è dimostrata tale che persino entro la crisi del capitalismo peggiore dagli anni Trenta tutti i luoghi comuni che di quella ideologia avevano costituito l’ossatura nei decenni precedenti hanno continuato a operare, per così dire fuori tempo massimo e in un contesto che ne rende evidente la falsità teorica e la dannosità sociale.

Tra le tante verità con cui la crisi attuale ci costringe a confrontarci ve n’è una che riguarda la forza dell’ideologia. La resilienza dell’ideologia dominante, la capacità di tenuta del “pensiero unico” si è dimostrata tale che persino entro la crisi del capitalismo peggiore dagli anni Trenta tutti i luoghi comuni che di quella ideologia avevano costituito l’ossatura nei decenni precedenti hanno continuato a operare, per così dire fuori tempo massimo e in un contesto che ne rende evidente la falsità teorica e la dannosità sociale.

La razionalità dei mercati, lo Stato che deve dimagrire, la necessità delle privatizzazioni, le liberalizzazioni come toccasana, la deregolamentazione del mercato del lavoro come ingrediente essenziale della crescita: praticamente nessuno di quei luoghi comuni, che proprio la crisi scoppiata nel 2007 si è incaricata di smentire clamorosamente, ci viene risparmiato dagli attori e dalle comparse che occupano la scena politica.

Il problema è che, di mistificazione ideologica in mistificazione ideologica, il distacco dalla realtà aumenta sino a diventare patologico. È quello che accade quando si suggerisce, come terapia per i problemi che stiamo vivendo, di più delle stesse misure che hanno creato quei problemi.

Questo distacco dalla realtà, tipico delle élite politiche che stanno per essere travolte dalla storia, si percepisce distintamente quando si leggono le dichiarazioni di intenti che concludono i vertici europei, i comunicati degli incontri tra capi di governo, le interviste di ministri e presidenti del consiglio, “tecnici” o meno.

- Details

- Hits: 6465

Quali sono le prospettive? Violenza o non-violenza? Indignazione o rivolta?*

H.S.

Per quasi un anno ormai, una serie di eventi in un mondo dominato dal capitale stanno causando timori e speranze.

Per quasi un anno ormai, una serie di eventi in un mondo dominato dal capitale stanno causando timori e speranze.

Le paure si materializzano, ormai tre anni, nell’impossibilità per il capitale di risolvere la sua crisi economica e finanziaria. Questo è l'oggetto di molti commenti e previsioni, compreso il nostro. Questi commenti raramente affrontano il problema centrale: come mantenere il tasso di profitto, elemento centrale del funzionamento del sistema capitalista (1)?

"Paure" non è veramente la parola giusta, perché se nel breve periodo, non c'è alcun dubbio che la massa degli sfruttati e degli esclusi sopporta già e dovrà sopportare ancora di più il peso dei tentativi di salvataggio del sistema, in sintesi accrescere lo sfruttamento del lavoro riducendo i salari, la resistenze, le lotte, e le problematiche intrinseche al sistema possono dare la speranza, a un termine più o meno lungo, che il sistema crollerà. Senza sapere quali scontri e catastrofi accompagneranno questa caduta (2).

Le ragioni per sperare questa fine possono essere viste nell’apparizione, sicuramente timida ma comunque significativa, quasi contemporaneamente per un intero anno, di lotte in vari settori. Alcuni sono una ripetizione di lotte precedenti, altri hanno caratteristiche che abbiamo visto altre volte, molto occasionalmente, già riconosciute, ma con una nuova dimensione nel numero e nel tempo.

- Details

- Hits: 6130

Un orizzonte sovranazionale per rompere la trappola del debito

di Christian Marazzi

Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza di François Chesnais è un saggio sulla «geometrica potenza» dei mercati finanziari, un manuale prezioso, rigoroso e molto documentato, per i movimenti di resistenza contro gli effetti devastanti della finanziarizzazione che da trent’anni domina il pianeta, distruggendo l’esistenza di milioni di persone, l’ambiente e la democrazia. L’analisi storica del capitalismo finanziario, dalla crisi del modello fordista e del sistema monetario di Bretton Woods fino alla crisi dei debiti pubblici e della sovranità politica di oggi, ha al suo centro la divaricazione tra profitti e condizioni di vita, di reddito e di occupazione, che da tempo è all’origine della produzione di rendite finanziarie, del «divenire rendita dei profitti», quel processo che dalla crisi dei subprime del 2007 alla crisi dell’euro di oggi sta svelando la fragilità del sistema bancario mondiale e la ricerca disperata di misure politiche, istituzionali e soprattutto sociali volte a a salvare il potere dei mercati finanziari. Una crisi la cui funzione è esplicitata in un documento del Fmi del 2010: «le pressioni dei mercati potrebbero riuscire lì dove altri approcci hanno falllito», una vera e propria strategia da shock economy, come Naomi Klein ci ha ben spiegato.

Debiti illegittimi e diritto all’insolvenza di François Chesnais è un saggio sulla «geometrica potenza» dei mercati finanziari, un manuale prezioso, rigoroso e molto documentato, per i movimenti di resistenza contro gli effetti devastanti della finanziarizzazione che da trent’anni domina il pianeta, distruggendo l’esistenza di milioni di persone, l’ambiente e la democrazia. L’analisi storica del capitalismo finanziario, dalla crisi del modello fordista e del sistema monetario di Bretton Woods fino alla crisi dei debiti pubblici e della sovranità politica di oggi, ha al suo centro la divaricazione tra profitti e condizioni di vita, di reddito e di occupazione, che da tempo è all’origine della produzione di rendite finanziarie, del «divenire rendita dei profitti», quel processo che dalla crisi dei subprime del 2007 alla crisi dell’euro di oggi sta svelando la fragilità del sistema bancario mondiale e la ricerca disperata di misure politiche, istituzionali e soprattutto sociali volte a a salvare il potere dei mercati finanziari. Una crisi la cui funzione è esplicitata in un documento del Fmi del 2010: «le pressioni dei mercati potrebbero riuscire lì dove altri approcci hanno falllito», una vera e propria strategia da shock economy, come Naomi Klein ci ha ben spiegato.

Ma il libro di Chenais è anche un programma per la costruzione di un movimento sociale europeo, un movimento che deve porsi la questione della lotta contro i «debiti illegittimi», odiosa conseguenza delle politiche di sgravi fiscali degli ultimi vent’anni, dei piani di salvataggio del sistema bancario e della speculazione finanziaria sui debiti pubblici che sta aggravando pesantemente il servizio sui debiti, ossia gli interessi che gli stati devono pagare sui buoni del tesoro.

- Details

- Hits: 3171

Tra Berlino e Washington

di Marco D'Eramo

Commettiamo un errore di prospettiva quando scrutiamo la politica della Germania in un'ottica tutta europea. Nel senso che europeo è il terreno di manovra, ma mondiale è la posta in gioco. Lo si può constatare meglio se l'andamento della crisi lo si osserva non da Roma o Parigi (o persino da Londra), bensì da Washington.

Commettiamo un errore di prospettiva quando scrutiamo la politica della Germania in un'ottica tutta europea. Nel senso che europeo è il terreno di manovra, ma mondiale è la posta in gioco. Lo si può constatare meglio se l'andamento della crisi lo si osserva non da Roma o Parigi (o persino da Londra), bensì da Washington.

Gli Stati uniti non hanno infatti dimenticato la mancata adesione tedesca, questa primavera, alla campagna Nato contro la Libia.

All'epoca nessuno provò a riflettere su cosa implicasse quel gesto che nel passato sarebbe stato inimmaginabile.

È vero che nel 2003 Gerhard Schröder si era dissociato dall'invasione dell'Iraq, ma lo aveva fatto insieme alla Francia, in nome di una posizione comune. Stavolta invece la Germania di Angela Merkel si smarcava proprio dai suoi partner europei.

Quel gesto lasciò trapelare, per la prima volta in modo palese, la nuova assertività della Cancelleria tedesca. Mostrò altresì che le critiche che i responsabili tedeschi da due anni non risparmiavano al capitalismo statunitense, non erano le solite ostentazioni da primo della classe che alza la mano per dire alla maestra che lui lo sapeva già. O almeno non erano solo questo.

Certo, Berlino è stata presa alla sprovvista dalla crisi finanziaria quanto tutte le altre capitali, e lo dimostrano i massicci aiuti di cui necessitarono le banche tedesche a cavallo del 2008-2009.

- Details

- Hits: 8401

Appunti sulla potenza del capitale nel tempo presente

In luogo di una introduzione

Alessandro Simoncini

M. Tronti, Dall’estremo possibile, 2011

Il capitalismo, si sa, non è soltanto un modo di produzione di beni, merci e servizi; non è neppure solo un mero regime di accumulazione e di valorizzazione del capitale. È piuttosto un complesso rapporto sociale sostenuto da una molteplicità di dispositivi biopolitici e disciplinari capaci di governare le popolazioni, i corpi e le menti, adattandoli alla perpetuazione del sistema nel campo di battaglia della riproduzione sociale1. Fin dalla sua nascita, quindi, la produzione della soggettività, individuale e collettiva è una delle poste in gioco fondamentali del capitalismo. Come ben sapeva Michel Foucault, infatti, non si dà accumulazione del capitale senza l’elaborazione di adeguati “metodi per gestire l’accumulazione degli uomini”2. Valorizzazione del capitale e governo dei viventi: i due processi sono inseparabili.

Il capitalismo, si sa, non è soltanto un modo di produzione di beni, merci e servizi; non è neppure solo un mero regime di accumulazione e di valorizzazione del capitale. È piuttosto un complesso rapporto sociale sostenuto da una molteplicità di dispositivi biopolitici e disciplinari capaci di governare le popolazioni, i corpi e le menti, adattandoli alla perpetuazione del sistema nel campo di battaglia della riproduzione sociale1. Fin dalla sua nascita, quindi, la produzione della soggettività, individuale e collettiva è una delle poste in gioco fondamentali del capitalismo. Come ben sapeva Michel Foucault, infatti, non si dà accumulazione del capitale senza l’elaborazione di adeguati “metodi per gestire l’accumulazione degli uomini”2. Valorizzazione del capitale e governo dei viventi: i due processi sono inseparabili.

Attraverso il concetto di “sussunzione reale” del lavoro al capitale, del resto, già Karl Marx aveva mostrato che gran parte della forza materiale del sistema capitalistico consisteva nella sua formidabile capacità di mettere al lavoro (e “a valore”) tutto ciò che in prima battuta sembrava opporglisi antiteticamente, cioè in modo irriducibilmente antagonistico3. Marx pensava al lavoro vivo, ma lo stesso può accadere ad altri potenziali oppositori, come il desiderio e l’immaginazione dei viventi ad esempio. Ed è quanto si è storicamente manifestato in modo nitido con l’affermazione sociale egemonica della forma-merce e delle sue “fantasmagorie” infantilizzanti: creatività e desiderio sono stati catturati nel contesto del dispiegamento progressivo di quella che Guy Debord ha chiamato “società dello spettacolo”4.

- Details

- Hits: 1987

Un vincolo di interesse

Maurizio Donato*

M olti economisti concordano sull’affermazione secondo cui le condizioni affinché la dinamica debito pubblico/Pil non diventi esplosiva sono tre: una riguarda i comportamenti del settore pubblico, l’altra dipende dalla crescita, cioè dai comportamenti del settore privato e dalle scelte del settore pubblico, e la terza ha a che fare col tasso di interesse che si paga sui titoli. Nei cinque anni compresi tra il 1987 e il 1992 il debito pubblico italiano è cresciuto di venti punti percentuali. In quegli stessi anni la crescita del Pil è stata in media positiva attorno al livello del 3%, il rapporto tra deficit e Pil non è aumentato, manifestando invece una tendenza a stabilizzarsi se non a diminuire: sono stati i tassi di interesse elevati che, per rispettare il vincolo di bilancio estero, hanno portato il debito pubblico su un sentiero potenzialmente esplosivo. Se la BCE si impegnasse a rivedere il proprio Statuto istituendo una norma per cui il livello massimo dei rendimenti sui titoli del debito pubblico non può eccedere il tasso di crescita dei paesi indebitati, almeno una delle tre condizioni (la principale?) potrebbe essere rispettata.

olti economisti concordano sull’affermazione secondo cui le condizioni affinché la dinamica debito pubblico/Pil non diventi esplosiva sono tre: una riguarda i comportamenti del settore pubblico, l’altra dipende dalla crescita, cioè dai comportamenti del settore privato e dalle scelte del settore pubblico, e la terza ha a che fare col tasso di interesse che si paga sui titoli. Nei cinque anni compresi tra il 1987 e il 1992 il debito pubblico italiano è cresciuto di venti punti percentuali. In quegli stessi anni la crescita del Pil è stata in media positiva attorno al livello del 3%, il rapporto tra deficit e Pil non è aumentato, manifestando invece una tendenza a stabilizzarsi se non a diminuire: sono stati i tassi di interesse elevati che, per rispettare il vincolo di bilancio estero, hanno portato il debito pubblico su un sentiero potenzialmente esplosivo. Se la BCE si impegnasse a rivedere il proprio Statuto istituendo una norma per cui il livello massimo dei rendimenti sui titoli del debito pubblico non può eccedere il tasso di crescita dei paesi indebitati, almeno una delle tre condizioni (la principale?) potrebbe essere rispettata.

Mentre sono molto popolari le analisi del debito pubblico che mettono al centro dell’attenzione il comportamento del settore pubblico, anzi dei “politici” ai quali viene addebitata ogni responsabilità per quello che viene considerato da molti una ipoteca nei confronti delle generazioni successive, minore attenzione viene solitamente dedicata al contesto monetario in cui l’impennata del debito pubblico italiano si è realizzata. Mi riferisco al ruolo delle banche centrali, e in particolare all’ideologia monetarista che presiede ai loro comportamenti da trent’anni a questa parte.

- Details

- Hits: 2536

Dov'è la sinistra? Nel vortice della crisi

di Serge Halimi

Nel momento in cui il capitalismo attraversa la più grave delle sue crisi dopo quella degli anni '30, i principali partiti di sinistra rimangono muti e imbarazzati. Nel migliore dei casi promettono di rabberciare il sistema, ma più spesso cercano di dar prova di senso di responsabilità raccomandando a loro volta purghe liberiste. Quanto potrà durare questa blindatura del sistema politico, mentre la rabbia sociale continua a salire?

Gli americani che manifestano contro Wall Street protestano anche contro i suoi raccordi in seno al partito democratico e alla Casa bianca. E certo ignorano che i socialisti francesi continuano a invocare l’esempio di Barack Obama, sostenendo che contrariamente a Nicolas Sarkozy, il presidente Usa si sia dimostrato capace di agire contro le banche. Ma è davvero solo un abbaglio? Chi non vuole (o non può) puntare il dito contro i capisaldi dell’ordine liberista (finanziarizzazione, globalizzazione dei flussi di capitali e merci) cade facilmente nella tentazione di personalizzare la catastrofe, imputando la crisi del capitalismo agli errori di concezione o di gestione dell’avversario interno di turno. In Francia la colpa sarà di Sarkozy, in Italia di Berlusconi, in Germania della Merkel. D’accordo. Ma altrove? Nelle altre realtà – e non solo in quella degli Stati uniti –, anche i leader politici presentati a lungo come capofila della sinistra moderata si ritrovano a fronteggiare i cortei degli indignati. In Grecia George Papandreou, presidente dell’internazionale socialista, ha attuato una drastica politica d’austerità, che oltre alle privatizzazioni massicce e alla soppressione di posti nel pubblico impiego comporta la consegna della sovranità economica e sociale del suo paese a una «troika» ultraliberista (1). Come ci ricordano anche i governi di Spagna, Portogallo e Slovenia, il termine di «sinistra» è ormai talmente svalutato da non essere più associato a un contenuto politico particolare. Si dà il caso che uno dei maggiori responsabili del vicolo cieco in cui si trova la socialdemocrazia europea sia il portavoce… del partito socialista (Ps) francese. «In seno all’Unione europea – nota Benoît Hamon nel suo ultimo libro – il Partito socialista europeo (Pse) è storicamente associato, grazie al compromesso che lo lega alla democrazia cristiana, alla strategia di liberalizzazione del mercato interno e alle sue conseguenze sui diritti sociali e sui servizi pubblici.

Gli americani che manifestano contro Wall Street protestano anche contro i suoi raccordi in seno al partito democratico e alla Casa bianca. E certo ignorano che i socialisti francesi continuano a invocare l’esempio di Barack Obama, sostenendo che contrariamente a Nicolas Sarkozy, il presidente Usa si sia dimostrato capace di agire contro le banche. Ma è davvero solo un abbaglio? Chi non vuole (o non può) puntare il dito contro i capisaldi dell’ordine liberista (finanziarizzazione, globalizzazione dei flussi di capitali e merci) cade facilmente nella tentazione di personalizzare la catastrofe, imputando la crisi del capitalismo agli errori di concezione o di gestione dell’avversario interno di turno. In Francia la colpa sarà di Sarkozy, in Italia di Berlusconi, in Germania della Merkel. D’accordo. Ma altrove? Nelle altre realtà – e non solo in quella degli Stati uniti –, anche i leader politici presentati a lungo come capofila della sinistra moderata si ritrovano a fronteggiare i cortei degli indignati. In Grecia George Papandreou, presidente dell’internazionale socialista, ha attuato una drastica politica d’austerità, che oltre alle privatizzazioni massicce e alla soppressione di posti nel pubblico impiego comporta la consegna della sovranità economica e sociale del suo paese a una «troika» ultraliberista (1). Come ci ricordano anche i governi di Spagna, Portogallo e Slovenia, il termine di «sinistra» è ormai talmente svalutato da non essere più associato a un contenuto politico particolare. Si dà il caso che uno dei maggiori responsabili del vicolo cieco in cui si trova la socialdemocrazia europea sia il portavoce… del partito socialista (Ps) francese. «In seno all’Unione europea – nota Benoît Hamon nel suo ultimo libro – il Partito socialista europeo (Pse) è storicamente associato, grazie al compromesso che lo lega alla democrazia cristiana, alla strategia di liberalizzazione del mercato interno e alle sue conseguenze sui diritti sociali e sui servizi pubblici.

- Details

- Hits: 7041

L’Italia è un paese razzista

di Anna Curcio

L’Italia è un paese razzista. È inutile girarci intorno. Non bastano le dichiarazioni di Napolitano sulla necessità di concedere la cittadinanza ai figli e alle figlie dei migranti nati in Italia per metterlo in discussione; né può farlo il ministero per l’integrazione che Monti si è affrettato ad istituire per addolcire, almeno a sinistra e nell’area cattolica, la pillola amara dei sacrifici e dell’austerity. Benvenuti nel deserto del reale, ieri a Firenze è andata in scena l’Italia. E Casseri, tutt’altro che pazzo depresso, è prima di tutto un italiano, nel senso che riflette pienamente l’identità razzista di questo paese. È tutta la storia del paese, la sua identità e la costruzione della sua narrazione ad essere intrisa di violenza razzista. Ed è una storia lunga che affonda le radici nella costruzione unitaria di cui stiamo festeggiando il centociquantesimo anniversario. Una storia fatta di linciaggi ed esecuzioni sommarie: prima i “meridionali” poi l’”altro” coloniale, gli ebrei, oggi i rom e i migranti internazionali. Una storia che ci parla di sopraffazione e sfruttamento, di marginalizzazione e violenza. Una violenza cieca, brutale ma ahimè assolutamente reale, che ho già visto andare in scena ormai troppe volte.

L’Italia è un paese razzista. È inutile girarci intorno. Non bastano le dichiarazioni di Napolitano sulla necessità di concedere la cittadinanza ai figli e alle figlie dei migranti nati in Italia per metterlo in discussione; né può farlo il ministero per l’integrazione che Monti si è affrettato ad istituire per addolcire, almeno a sinistra e nell’area cattolica, la pillola amara dei sacrifici e dell’austerity. Benvenuti nel deserto del reale, ieri a Firenze è andata in scena l’Italia. E Casseri, tutt’altro che pazzo depresso, è prima di tutto un italiano, nel senso che riflette pienamente l’identità razzista di questo paese. È tutta la storia del paese, la sua identità e la costruzione della sua narrazione ad essere intrisa di violenza razzista. Ed è una storia lunga che affonda le radici nella costruzione unitaria di cui stiamo festeggiando il centociquantesimo anniversario. Una storia fatta di linciaggi ed esecuzioni sommarie: prima i “meridionali” poi l’”altro” coloniale, gli ebrei, oggi i rom e i migranti internazionali. Una storia che ci parla di sopraffazione e sfruttamento, di marginalizzazione e violenza. Una violenza cieca, brutale ma ahimè assolutamente reale, che ho già visto andare in scena ormai troppe volte.

Quello che è successo a Firenze, non è un episodio isolato. Fa parte piuttosto di un sistema, una modalità reiterata di relazione con i tanti e le tante migranti che lavorano in questo paese. È la costruzione del mostro, del diverso al cuore della narrazione nazionale che evoca paure irrisolte. “Guarda, un negro; ho paura!” ha riassunto efficacemente Franz Fanon. È dunque con lo sguardo razzista che dobbiamo fare i conti, con quell’idea che la razza – che non è mai un attributo biologico ma è una categoria socialmente costruita per la marginalizzazione e subordinazione di alcuni gruppi sociali – è fatta di gerarchie: i bianchi sopra, i neri sotto, punto.

- Details

- Hits: 5499

Riforme dei Trattati, l’occasione mancata

di Sergio Bruno

La speculazione che investe l’Europa è un “gioco”, politico e ideologico. Servono giocatori all’altezza, per riformare la governance europea, partendo dalla Bce

.jpg) Il vertice europeo dell’8 dicembre si è concluso massimizzando la propria futilità, prigioniero dei fantasmi della Signora Merkel e delle lobbies che la tengono in ostaggio, nonché delle indecisioni compromissorie del Signor Sarkozy, che pure avrebbe consiglieri dalle idee più chiare. È un peccato, perché finalmente si parlava di un mutamento di quadro che lambiva il testo dei Trattati, dove in effetti risiedono i nodi che impediscono stabilità, difesa dalla speculazione e ripresa della crescita.

Il vertice europeo dell’8 dicembre si è concluso massimizzando la propria futilità, prigioniero dei fantasmi della Signora Merkel e delle lobbies che la tengono in ostaggio, nonché delle indecisioni compromissorie del Signor Sarkozy, che pure avrebbe consiglieri dalle idee più chiare. È un peccato, perché finalmente si parlava di un mutamento di quadro che lambiva il testo dei Trattati, dove in effetti risiedono i nodi che impediscono stabilità, difesa dalla speculazione e ripresa della crescita.

Distinguere l’urgenza dalla governance a regime

La confusione deriva dall’incapacità di distinguere tra problemi che occorre risolvere urgentemente e che derivano dalle regole e dai fatti passati, e problemi che riguardano invece i comportamenti futuri. I primi riguardano la difesa dagli attacchi speculativi, i secondi quale configurazione dare alla governance europea del futuro, per fare dell’Eurozona un polo competitivo mondiale, che si sviluppi e non tema nuovi attacchi speculativi. Il nodo che i due ordini di problemi hanno in comune è quello della configurazione da dare ai meccanismi di creazione di moneta e al governo della parte reale dell’economia, nonché alle relazioni tra tali sfere, oggi vincolate dall’Art.101 del Trattato. Che impedisce alla Bce di partecipare, come avviene nel resto del mondo, alle aste per la collocazione di titoli del debito pubblico, oggi degli Stati membri, domani – si spera – di un bilancio federale europeo.

In pratica, per il futuro, si tratta di eliminare le anomalie dell’assetto di governo dell’area.

Page 544 of 610