Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1246

Lo “sganciamento” e la prospettiva decoloniale riguardano anche l’Europa

di Rita Martufi - Luciano Vasapollo

In ricordo di Angelo Baracca e Roberto Sassi

Dopo i continui sospetti di nuove bolle finanziarie, la competizione tra capitali si è intensificata, estendendosi a tutte le attività produttive, con sempre più determinante contraddizione capitale-ambiente come specifica caratterizzazione del centrale e paradigmatico conflitto capitale-lavoro. Nonostante ciò, o forse proprio a causa della concorrenza imperialista, le singole oligarchie nazionali non si sono accordate sulla futura divisione internazionale del lavoro, cioè non hanno deciso dove, cosa, come e per chi ogni paese o agglomerato produrrà multistatalità di dominio. Pertanto il terreno di confronto e conflitto rimane la guerra nelle sue diverse configurazioni.

Dopo i continui sospetti di nuove bolle finanziarie, la competizione tra capitali si è intensificata, estendendosi a tutte le attività produttive, con sempre più determinante contraddizione capitale-ambiente come specifica caratterizzazione del centrale e paradigmatico conflitto capitale-lavoro. Nonostante ciò, o forse proprio a causa della concorrenza imperialista, le singole oligarchie nazionali non si sono accordate sulla futura divisione internazionale del lavoro, cioè non hanno deciso dove, cosa, come e per chi ogni paese o agglomerato produrrà multistatalità di dominio. Pertanto il terreno di confronto e conflitto rimane la guerra nelle sue diverse configurazioni.

In questa competizione interimperialista, il capitale finanziario (dato dall’unione di capitale industriale e bancario), che rappresenta la componente più forte del capitale transnazionale contemporaneo, segue una strategia contraddittoria rispetto agli Stati: in nome della “libertà economica” necessita per toglierli di mezzo ma, dall’altro, ne ha bisogno come interfaccia con società civili sempre più degradate e globalizzate, e per estrarre denaro e “pace sociale” dai lavoratori, occupati e non e per far ciò è indispensabile la guerra sociale, la guerra economico-monetaria e la guerra militare con il rafforzamento degli apparati industriali-militari anche a uso civile.

Il rapporto di reciprocità che esiste tra il modello produttivo dominante e la società dei subalterni pende ancora più chiaramente verso la destrutturazione globale considerando il rapporto tra scienza e militarismo. Il primo elemento di chiarezza al riguardo è il contributo quantitativo che la scienza riserva all’apparato produttivo militare e tecnologico mondiale: secondo i dati forniti negli studi della Campagna internazionale per l’abolizione delle armi nucleari, riportato da Angelo Baracca:

- Details

- Hits: 1168

Il golpe in Niger: la Francafrique definitivamente in crisi?

di Paolo Arigotti

La Repubblica del Niger è uno stato, privo di sbocchi al mare, situato nell’Africa occidentale subsahariana: il suo nome deriva dall’omonimo fiume che attraversa il paese. Si tratta della nazione più estesa della parte occidentale del continente nero, che confina, tra le altre, con l’Algeria e la Libia a nord, la Nigeria a sud, il Burkina Faso e il Mali a ovest, il Ciad a est. Con diversi di questi paesi ha condiviso la colonizzazione francese (a partire dal XIX secolo), sino all’indipendenza arrivata nel 1960. Ancora oggi, come retaggio dell’epoca coloniale e (soprattutto) post-coloniale, adotta come valuta ufficiale, in quanto membro della Unione economica e monetaria ovest-africana (UEMOA), il franco CFA; vi suggeriamo di guardare un video del canale YouTube Nova Lectio[1], non ha caso intitolato: “La moneta coloniale che schiavizza ancora l’africa”.

La Repubblica del Niger è uno stato, privo di sbocchi al mare, situato nell’Africa occidentale subsahariana: il suo nome deriva dall’omonimo fiume che attraversa il paese. Si tratta della nazione più estesa della parte occidentale del continente nero, che confina, tra le altre, con l’Algeria e la Libia a nord, la Nigeria a sud, il Burkina Faso e il Mali a ovest, il Ciad a est. Con diversi di questi paesi ha condiviso la colonizzazione francese (a partire dal XIX secolo), sino all’indipendenza arrivata nel 1960. Ancora oggi, come retaggio dell’epoca coloniale e (soprattutto) post-coloniale, adotta come valuta ufficiale, in quanto membro della Unione economica e monetaria ovest-africana (UEMOA), il franco CFA; vi suggeriamo di guardare un video del canale YouTube Nova Lectio[1], non ha caso intitolato: “La moneta coloniale che schiavizza ancora l’africa”.

Il fatto che la ex madre patria sia sempre meno amata nel Sahel è testimoniato dalla vicenda di Mali e Burkina Faso, oltre che dalla crescente presenza russa e cinese[2]. Fino a pochi giorni fa, tuttavia, la prospettiva che il Niger seguisse l’esempio delle nazioni vicine, sbattendo la porta in faccia a Parigi, sembrava trovare un ostacolo nelle miniere di uranio; come scriveva l’analista geopolitico Marco Di Liddo: “Io non so quanto la Francia sia disposta a rinunciare a questi interessi nel Paese.”[3]. Ma sappiamo come l’evoluzione del quadro geopolitico internazionale ultimamente si stia rivelando dimostrando assai rapida, basti pensare alle pesanti ripercussioni del conflitto in Ucraina, che hanno finito per colpire, specie sul versante degli approvvigionamenti alimentari e della spirale inflattiva, molte delle nazioni più povere, tra le quali il Niger[4]; non sempre per colpa dei “cattivi russi” aggiungeremmo noi[5].

- Details

- Hits: 1527

Merci++

Ovvero i feticci non sono più quelli di una volta

di Stefano Borselli

Quasi un anno fa, Il Covile № 646, pubblicai un testo sulla questione del feticismo delle merci intitolato «Marx e gli stalloni dello storpio» nel quale, tra l’altro, mi confrontavo criticamente con un brillante articolo sul tema di Daniele Vazquez (vedi in rete: L’anatra di Vaucanson, 4 aprile 2016). Successivamente, sulla scorta delle forse ora meglio comprese chiarificazioni, anche terminologiche, di Jacques Camatte, mi sono reso conto di alcune lacune. Con questo provo a colmarle.

Quasi un anno fa, Il Covile № 646, pubblicai un testo sulla questione del feticismo delle merci intitolato «Marx e gli stalloni dello storpio» nel quale, tra l’altro, mi confrontavo criticamente con un brillante articolo sul tema di Daniele Vazquez (vedi in rete: L’anatra di Vaucanson, 4 aprile 2016). Successivamente, sulla scorta delle forse ora meglio comprese chiarificazioni, anche terminologiche, di Jacques Camatte, mi sono reso conto di alcune lacune. Con questo provo a colmarle.

* * * *

Jacques Camatte, nella sua opera Emergenza di Homo gemeinwesen, separa concettualmente quello che chiama il movimento del valore, da quello, successivo, del capitale. Ciò, insieme ad altre importanti implicazioni che non tratteremo qui, gli permette di non fraintendere il celebre incipit del Capitale di Marx:

La ricchezza delle società nelle quali predomina il modo di produzione capitalistico si presenta come una «immane raccolta di merci» e la merce singola si presenta come sua forma elementare. Perciò la nostra indagine comincia con l’analisi della merce.

Il passo ha infatti dato luogo all’idea che la mercificazione sia caratteristica nuova e propria della società capitalistica. Idea peregrina perché scambio, mercato, merci, equivalente generale, denaro, conio ecc. precedono di gran lunga l’affermazione del capitale. In effetti, a pensarci, quello che si presentava nelle agorà greche o nei fòri romani non era già una «immane raccolta di merci», dove venivano «mercificati» alimenti, animali, uomini? Il capitale, imponendosi, ha trasformato in modo a lui confacente non solo il lavoro1 (dalla ricca complessità di quello artigiano sussunto inizialmente nella manifattura, all’astrazione parcellizzata del lavoro meccanizzato della fabbrica moderna) ma pure la natura della merce, come vedremo. Scrive Camatte:

- Details

- Hits: 1433

Non allontanare dalla “classe” il dibattito politico-teorico

Anche a proposito dei compiti del Centro Studi “Domenico Losurdo”

di Raffaele Gorpìa*

La prassi (praxis) per Marx è ogni forma di attività umana, teorica o pratica; è un’attività produttiva concreta che modifica l’oggetto del suo stesso produrre. Nella prassi si decide inoltre la verità: per Marx – come sostiene nella seconda tesi – infatti il dibattito tra realismo e relativismo non è una questione solo teoretica, ma soprattutto pratica. Verità, realtà e potere infatti secondo lui sono decidibili solo nella prassi, poiché ogni teoria deve essere corroborata dalle pratiche.

La prassi (praxis) per Marx è ogni forma di attività umana, teorica o pratica; è un’attività produttiva concreta che modifica l’oggetto del suo stesso produrre. Nella prassi si decide inoltre la verità: per Marx – come sostiene nella seconda tesi – infatti il dibattito tra realismo e relativismo non è una questione solo teoretica, ma soprattutto pratica. Verità, realtà e potere infatti secondo lui sono decidibili solo nella prassi, poiché ogni teoria deve essere corroborata dalle pratiche.

Ho già affrontato, se pur sommariamente, il tema dell’inchiesta come pezzo fondamentale della costruzione di una analisi unitaria che un centro studi voglia proporsi di realizzare, tuttavia non si può prescindere, nella costruzione anche solo di gruppi di studio e di ricerca, da quadri operai e da quadri di vari pezzi del panorama produttivo (logistica ad esempio) derivanti presumibilmente anche dal mondo sindacale, come elemento di metodo per la costruzione di nuclei operativi sia sul terreno della teoria che su quello della prassi, così da scongiurare il rischio dell’appiattimento solo sull’una o solo sull’altra con l’inevitabile scollamento tra i due poli. Ciò perché il rischio di creare un dibattito anche avanzato ma sostanzialmente ancora slegato dalla classe di riferimento è sempre alto, ovvero la circostanza andrebbe a creare nella migliore delle ipotesi una posizione politico-teorica avanzata su alcuni ambiti ma arretrata ad esempio sul terreno dell’analisi di fase del modo di produzione con specifico riferimento all’Italia e con specifico riferimento alla mancata produzione di un sapere scaturente dalla classe subalterna e quindi da un suo livello di coscienza determinato. Tradotto, se resta la nostra una produzione di sapere legata al nostro essere sociale collocato in una determinata posizione sociale senza la partecipazione attiva di almeno qualche pezzo di classe subalterna, allora si ritornerà sempre al punto di partenza.

- Details

- Hits: 1566

La Polonia alla guida dell’Europa centro-orientale

Chi sono i nuovi ussari alati sotto le insegne della Nato?

di Francesco Galofaro*

La Polonia conta circa 40 milioni di abitanti, pari ai due terzi della popolazione italiana. Nonostante la crescita economica impetuosa, si tratta di un Paese ancora in gran parte poco sviluppato e segnato da grandi contrasti sociali. Nel 1991, per l’italiano medio la Polonia era un semisconosciuto Paese dell’est, patria di Giovanni Paolo II e di Lech Wałęsa, il leader delle battaglie sindacali che Solidarność ha portato avanti contro il governo comunista degli anni ’80. Oggi la Polonia è probabilmente più nota per il suo attivismo nella politica internazionale: guida blocchi di Paesi centro-orientali contro l’Europa a trazione franco-tedesca e contro la concezione liberale della democrazia, promuove un modello di Stato etico ispirato al cattolicesimo conservatore, paternalista e familista, nel tentativo di assoggettare al governo il potere giurisdizionale e il sistema dei media. Al confronto con il protagonismo e l’assertività polacca, stupisce che l’Italia, Paese ampiamente sviluppato e fondatore della UE, giochi un ruolo sempre più marginale nelle relazioni internazionali finendo per contare poco o nulla negli equilibri europei e mondiali. In qualche modo quel che ho descritto fin qui è già il passato: la guerra russo-ucraina ha in realtà colpito molto duramente il modello economico-politico polacco. Nonostante ciò, la Polonia non si adopera per il dialogo, o per una soluzione pacifica e celere, ma si pone alla testa di una coalizione di Paesi manifestamente russofobi i quali spingono perché la NATO e la UE alimentino ulteriormente l’escalation, mettendo in grossa difficoltà l’asse franco-tedesco che sin qui deteneva la supremazia sull’Unione. In questa mia riflessione mi chiederò quali siano le caratteristiche culturali che caratterizzano la Polonia e ne determinano stabilmente la politica estera.

La Polonia conta circa 40 milioni di abitanti, pari ai due terzi della popolazione italiana. Nonostante la crescita economica impetuosa, si tratta di un Paese ancora in gran parte poco sviluppato e segnato da grandi contrasti sociali. Nel 1991, per l’italiano medio la Polonia era un semisconosciuto Paese dell’est, patria di Giovanni Paolo II e di Lech Wałęsa, il leader delle battaglie sindacali che Solidarność ha portato avanti contro il governo comunista degli anni ’80. Oggi la Polonia è probabilmente più nota per il suo attivismo nella politica internazionale: guida blocchi di Paesi centro-orientali contro l’Europa a trazione franco-tedesca e contro la concezione liberale della democrazia, promuove un modello di Stato etico ispirato al cattolicesimo conservatore, paternalista e familista, nel tentativo di assoggettare al governo il potere giurisdizionale e il sistema dei media. Al confronto con il protagonismo e l’assertività polacca, stupisce che l’Italia, Paese ampiamente sviluppato e fondatore della UE, giochi un ruolo sempre più marginale nelle relazioni internazionali finendo per contare poco o nulla negli equilibri europei e mondiali. In qualche modo quel che ho descritto fin qui è già il passato: la guerra russo-ucraina ha in realtà colpito molto duramente il modello economico-politico polacco. Nonostante ciò, la Polonia non si adopera per il dialogo, o per una soluzione pacifica e celere, ma si pone alla testa di una coalizione di Paesi manifestamente russofobi i quali spingono perché la NATO e la UE alimentino ulteriormente l’escalation, mettendo in grossa difficoltà l’asse franco-tedesco che sin qui deteneva la supremazia sull’Unione. In questa mia riflessione mi chiederò quali siano le caratteristiche culturali che caratterizzano la Polonia e ne determinano stabilmente la politica estera.

- Details

- Hits: 2286

Come sfuggire al capitalismo totale

di Paolo Cacciari

Come si fa a contrastare la forza, reale e simbolica, del denaro? Oggi quella forza onnipotente trova nella tecnoscienza il suo faro, con le élite più avvedute del capitalismo globale che sempre più spesso mostrano di voler affrontare, a modo loro ovviamente, problemi ambientali e sociali. Del resto il fallimento delle strategie delle forze progressiste che facevano affidamento sull’allargamento delle basi democratiche rappresentative delle istituzioni politiche nazionali liberali è evidente. Secondo Paolo Cacciari potrebbe verificarsi quello che McKenzie Wark ipotizza: «Il capitale è morto. Il peggio deve ancora venire» o, come dice Bifo: «Possiamo sperare che il capitalismo non sopravvivrà, ma saremo capaci di vivere fuori dal suo cadavere?». «Agli individui e ai gruppi sociali che sentono il bisogno di “fare società” non rimane che agire nel modo più coraggioso e radicale possibile nelle condizioni date… – scrive Cacciari – Dovremmo cercare di praticare nel nostro piccolo azioni di resistenza e diserzione… Non c’è alternativa all’iniziativa dal basso…». Per dirla con Esteva si tratta di formare «ambiti di comunità autonome», ma per farlo servono prima di tutto nuovi modi di vedere il mondo. In questo saggio Cacciari propone di guardare alcune storie, note ai lettori di Comune ma che messe insieme offrono un punto di vista ricco di speranza, tra la miriade di esperienze di resistenza e ai tentativi di creare comunità locali capaci di sottrarsi al furore distruttivo dell’ipercapitalismo: dal No Dal Molin di Vicenza ai Beni comuni civici di Napoli, da Mondeggi Fattoria senza padroni alla Val Susa, passando per il pane del Friûl di Mieç.

Come si fa a contrastare la forza, reale e simbolica, del denaro? Oggi quella forza onnipotente trova nella tecnoscienza il suo faro, con le élite più avvedute del capitalismo globale che sempre più spesso mostrano di voler affrontare, a modo loro ovviamente, problemi ambientali e sociali. Del resto il fallimento delle strategie delle forze progressiste che facevano affidamento sull’allargamento delle basi democratiche rappresentative delle istituzioni politiche nazionali liberali è evidente. Secondo Paolo Cacciari potrebbe verificarsi quello che McKenzie Wark ipotizza: «Il capitale è morto. Il peggio deve ancora venire» o, come dice Bifo: «Possiamo sperare che il capitalismo non sopravvivrà, ma saremo capaci di vivere fuori dal suo cadavere?». «Agli individui e ai gruppi sociali che sentono il bisogno di “fare società” non rimane che agire nel modo più coraggioso e radicale possibile nelle condizioni date… – scrive Cacciari – Dovremmo cercare di praticare nel nostro piccolo azioni di resistenza e diserzione… Non c’è alternativa all’iniziativa dal basso…». Per dirla con Esteva si tratta di formare «ambiti di comunità autonome», ma per farlo servono prima di tutto nuovi modi di vedere il mondo. In questo saggio Cacciari propone di guardare alcune storie, note ai lettori di Comune ma che messe insieme offrono un punto di vista ricco di speranza, tra la miriade di esperienze di resistenza e ai tentativi di creare comunità locali capaci di sottrarsi al furore distruttivo dell’ipercapitalismo: dal No Dal Molin di Vicenza ai Beni comuni civici di Napoli, da Mondeggi Fattoria senza padroni alla Val Susa, passando per il pane del Friûl di Mieç.

* * * *

Tra le persone più informate e avvedute non c’è chi non si renda conto delle enormi trasformazioni socioeconomiche, politico-istituzionali, culturali, antropologiche che sarebbero necessarie per poter sperare di evitare le catastrofi ecologiche in atto e riuscire ad assicurare un futuro degno a tutti gli esseri viventi, nella loro totalità e interdipendenza.

- Details

- Hits: 1464

Geopolitica del grano. Putin e il sud globale

di Geraldina Colotti

Un vertice tira l’altro, sempre all’ombra del conflitto in Ucraina e nell’intento di ridefinire i rapporti di forza internazionali, dentro o fuori dall’orbita Usa. Il 26 luglio, si è concluso a Roma, nella sede della FAO, il Secondo Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari Sostenibili. Il 28, ha chiuso i battenti a Pietroburgo il secondo summit Russia-Africa. Entrambi hanno avuto in comune, ma con approcci geopolitici ovviamente diversi, le ripercussioni globali per la mancata proroga, da parte della Russia, dell’accordo che aveva consentito di riprendere le esportazioni di cereali dall’Ucraina.

Un vertice tira l’altro, sempre all’ombra del conflitto in Ucraina e nell’intento di ridefinire i rapporti di forza internazionali, dentro o fuori dall’orbita Usa. Il 26 luglio, si è concluso a Roma, nella sede della FAO, il Secondo Vertice delle Nazioni Unite sui Sistemi Alimentari Sostenibili. Il 28, ha chiuso i battenti a Pietroburgo il secondo summit Russia-Africa. Entrambi hanno avuto in comune, ma con approcci geopolitici ovviamente diversi, le ripercussioni globali per la mancata proroga, da parte della Russia, dell’accordo che aveva consentito di riprendere le esportazioni di cereali dall’Ucraina.

L’accordo sul grano tra Mosca, Kiev, l’Onu e la Turchia aveva contribuito a calmierare i prezzi. Tuttavia, secondo un rapporto di Oxfam, organizzazione internazionale per la lotta alla povertà, che ha ripreso i dati del Joint Coordination Centre delle Nazioni Unite, “fino a oggi l’80% dell’export passato attraverso il Mar Nero se lo sono accaparrato i Paesi più ricchi, mentre agli Stati più poveri e a un passo dalla carestia come Somalia e sud Sudan è andato appena il 3%”.

I paesi occidentali accusano invece la Russia di essere la principale responsabile dell’aumento della fame nel mondo. Al vertice di Roma, la premier italiana, Giorgia Meloni (di estrema destra), ha addirittura parlato di “offesa all’umanità”. Accuse pretestuose, che mirano a compattare un fronte comune contro la Russia: per nascondere le responsabilità di un modello economico iniquo e devastante, mosso da intenti neocoloniali, messo in atto dalle politiche predatorie nordamericane e europee, mediante le organizzazioni finanziarie neoliberiste come l’FMI, e attraverso il cappio del debito.

- Details

- Hits: 2003

Dopo il Novecento. Verso le istituzioni del comune

Peppe Allegri intervista Toni Negri

A chent’annos!

A chent’annos!

È impossibile in poche righe riuscire a sintetizzare l’importanza di un lavoro teorico-politco che ha attraversato tutta la seconda metà del XX secolo e i primi due decenni del nuovo millennio, facendo di Antonio Negri – oltre che un protagonista della storia italiana contemporanea ‒, uno dei pensatori più influenti nel mondo e uno dei nomi della filosofia italiana che rimarranno nel tempo. Negri è un dispositivo, una macchina del pensiero che ha attraversato le rivolte della classe operaia italiana e internazionale, senza mai arrendersi e senza acquietarsi nelle comodità delle cattedre accademiche pur avendole occupate fin dalla più giovane età. Un «cattivo» maestro, senz’altro – come solo possono essere i maestri (Socrate docet) – che ha insistito sempre su una idea del sapere come arma e pratica collettiva di liberazione, lontanissimo da qualsiasi idea di conoscenza come esercizio del potere e forma di oppressione, o come sterile esercizio accademico (c’è grande differenza?), e che proprio per questo ha conosciuto la galera e l’esilio (titolo del secondo volume della trilogia «Storia di un comunista» che racconta la sua biografia intellettuale e politica). Maestro che dalla teoria del diritto e dello Stato alla filosofia politica, dalla storia del pensiero politico all’ontologia, dall’estetica all’arte contemporanea, dalla letteratura al giornalismo culturale (Negri è anche, forse pochi lo sanno, uno straordinario critico letterario, basterebbe qui ricordare i suoi interventi su Bachtin, Dostoevskij, Barthes e Balestrini, per non citarne che alcuni), dalle fabbriche alla società globale, ha sovvertito le logiche del potere insegnando a tutti noi a leggere Machiavelli, Spinoza, Marx (ma anche Cartesio e Leopardi, passando per la nascita e la fine della modernità e le sue alternative) e a pensare e lottare collettivamente per un mondo concretamente più ricco e più libero.

- Details

- Hits: 1704

La fine del neoliberismo?

di Cesare Alemanni

Perché la Bidenomics è in perfetta continuità con gli obiettivi statunitensi di rinsaldare il proprio potere

Il 27 aprile scorso, al Brookings Institute di Washington, è stato pronunciato uno dei discorsi più commentati di questi anni. L’oratore non era nessuno di celebre, né un Presidente, né un leader di partito, né un Papa. Il suo nome era – è – Jake Sullivan e nella vita fa “soltanto” parte dello staff dell’amministrazione Biden. Nello specifico il discorso di Sullivan presentava le linee guida della presente e futura politica economica degli Stati Uniti (da alcuni ribattezzata Bidenomics) e tra le altre spiccavano frasi come:

Il 27 aprile scorso, al Brookings Institute di Washington, è stato pronunciato uno dei discorsi più commentati di questi anni. L’oratore non era nessuno di celebre, né un Presidente, né un leader di partito, né un Papa. Il suo nome era – è – Jake Sullivan e nella vita fa “soltanto” parte dello staff dell’amministrazione Biden. Nello specifico il discorso di Sullivan presentava le linee guida della presente e futura politica economica degli Stati Uniti (da alcuni ribattezzata Bidenomics) e tra le altre spiccavano frasi come:

La visione di investimenti pubblici che aveva dato energia al progetto americano negli anni del dopoguerra – e in effetti per gran parte della nostra Storia – era svanita. Aveva lasciato il posto a una serie di idee che sostenevano il taglio delle tasse e la deregolamentazione, la privatizzazione rispetto all’azione pubblica e la liberalizzazione del commercio fine a sé stessa

E ancora:

Ora nessuno – certamente non io – sta scontando il potere dei mercati. Ma in nome di un’efficienza di mercato eccessivamente semplificata, intere catene di approvvigionamento di beni strategici, insieme alle industrie e ai posti di lavoro che li hanno realizzati, si sono spostate all’estero. E il postulato che una profonda liberalizzazione del commercio avrebbe aiutato l’America a esportare beni, non posti di lavoro e capacità, era una promessa non mantenuta

Queste parole hanno spinto numerosi commentatori, anche molto autorevoli, a definire l’intervento di Sullivan come una “pietra tombale” sul neoliberismo, la “dottrina” economica a cui si imputano i problemi di (in)giustizia sociale e ridistribuzione della crescita emersi nei paesi avanzati negli ultimi decenni.

- Details

- Hits: 1512

Pecorismo cerimoniale

di Salvatore Bravo

Ci sono filosofi intramontabili, perché hanno testimoniato e vissuto la filosofia della prassi. L’appellativo di filosofo in un’epoca di “pecorismo cerimoniale” è inflazionato. Si elargiscono generosamente titoli onorifici, in modo che gli “intellettuali incoronati” possano far cadere le loro parole sulla massa come ambrosia. Si tratta di una tecnica per consentire il silenzio dei sudditi, i quali devono nutrirsi dei dogmi degli intellettuali organici al capitalismo assoluto. Si tratta di figure che reiterano con le loro parole il sistema, lo consolidano fino a rendere il “capitalismo assoluto” una divinità totemica a cui niente e nessuno può sfuggire. Il pecorismo cerimoniale (oratores nel linguaggio di Costanzo Preve) ha il compito di annichilire la prassi e la speranza. Gli oratores sono i testimoni di un’epoca astratta, quasi dei neoplatonici, in quanto rappresentano il tempo contemporaneo come aspaziale e atemporale. Tempo che non passa, pertanto resilienza e libero adattamento coercitivo sono la ricetta per integrarsi e sopportare l’insopportabile. Il fatalismo è il figlio degenere del pecorismo cerimoniale.

Ci sono filosofi intramontabili, perché hanno testimoniato e vissuto la filosofia della prassi. L’appellativo di filosofo in un’epoca di “pecorismo cerimoniale” è inflazionato. Si elargiscono generosamente titoli onorifici, in modo che gli “intellettuali incoronati” possano far cadere le loro parole sulla massa come ambrosia. Si tratta di una tecnica per consentire il silenzio dei sudditi, i quali devono nutrirsi dei dogmi degli intellettuali organici al capitalismo assoluto. Si tratta di figure che reiterano con le loro parole il sistema, lo consolidano fino a rendere il “capitalismo assoluto” una divinità totemica a cui niente e nessuno può sfuggire. Il pecorismo cerimoniale (oratores nel linguaggio di Costanzo Preve) ha il compito di annichilire la prassi e la speranza. Gli oratores sono i testimoni di un’epoca astratta, quasi dei neoplatonici, in quanto rappresentano il tempo contemporaneo come aspaziale e atemporale. Tempo che non passa, pertanto resilienza e libero adattamento coercitivo sono la ricetta per integrarsi e sopportare l’insopportabile. Il fatalismo è il figlio degenere del pecorismo cerimoniale.

Costanzo Preve non fu tutto questo. Il filosofo del capitalismo assoluto e della deduzione sociale delle categorie fu un resistente in perenne esodo dalle asfissianti categorie ideologiche del nostro tempo. Dove vi è filosofia vi è il coraggio del nuovo. Il rischio è grande, i risultati non sono assicurati, ma non vi è filosofo che non abbia il coraggio etico e veritativo di intraprendere un percorso autonomo.

Il dominio marginalizza i pensatori liberi, poiché essi dimostrano che è possibile uscire dai binari del politicamente corretto nel rispetto della natura umana razionale ed etica.

- Details

- Hits: 1661

Tre lezioni sulla storia

recensione di Luca Lenzini

Sergio Fontegher Bologna, Tre lezioni sulla storia (Milano, Casa della cultura, 9, 6, 13 febbraio 2022), presentazione di V. Morfino, Milano-Udine, Mimesis, 2023

“the shop floor”: the area in a factory where the goods are made by the workers

“the shop floor”: the area in a factory where the goods are made by the workers

The Oxford Learner’s Dictionary

Sembrerà bizzarro e forse fuor di luogo parlare di un libro così ricco di spunti e di contenuti come Tre lezioni sulla storia di Sergio Fontegher Bologna partendo dalla sua forma, cioè dal modo dell’esposizione e dell’organizzazione della materia trattata; ma è un aspetto, questo, che balza agli occhi del lettore e non può essere messo tra parentesi o maneggiato come secondario, in primo luogo e precisamente in relazione ai contenuti stessi, si potrebbe dire alla loro natura. L’orizzonte temporale del libro va dai primi anni ’60 all’oggi, quello culturale e interpretativo ha le sue radici nella costellazione additata in esordio in Tre croci. Un ergastolo, un suicidio, una fucilazione (pp. 24-25), cioè nella triade Gramsci (Quaderni dal carcere), Benjamin (Über den Begriff der Geschichte), Marc Bloch (Apologie pour l’histoire ou Métier d’Historien); ed è proprio dalla sua maniera di mobilitare e rinnovare questa nobilissima lignée di “resistenti” che originalità e taglio del testo traggono una singolare legittimazione e, insieme, una forza altrettanto tangibile, una spinta o choc conoscitivo quali derivano da una alterità nativa, irriducibile alle forme “istituzionali”. Tanto avvince la lettura, così, che si è tentati di impiegare, per il libro, un termine come page-turner, di solito applicato alla narrativa: c’è in queste Lezioni non solo un discorso fluido e diretto, ma un solido ancoraggio narrativo, legato al vissuto ovvero al percorso biografico ed intellettuale di chi parla, un percorso in cui le due componenti (biografia e cultura) fanno tutt’uno, inscindibilmente; di qui, anche, la totale assenza di aura accademica e di cerimoniali.

- Details

- Hits: 1340

Il tabù dell'astrazione e la sinistra: il contributo della teoria della dissociazione del valore

di Perro

Con questo testo - che costituisce la trascrizione dell'intervento tenuto a Parigi il 12-14 2023 maggio nell'ambito del convegno Crise & Critique - si cerca qui di presentare la teoria della dissociazione del valore, così come è stata proposta dalla teorica tedesca Roswitha Scholz

«Inoltre, in questo momento sto anche studiando Comte, visto che gli inglesi e i francesi stanno facendo un gran parlare di quest'uomo. Ciò che li attrae è il suo lato enciclopedico, la sua sintesi. Ma è patetico rispetto a Hegel [...]. E questa robaccia positivista è stata pubblicata nel 1832!»

«Inoltre, in questo momento sto anche studiando Comte, visto che gli inglesi e i francesi stanno facendo un gran parlare di quest'uomo. Ciò che li attrae è il suo lato enciclopedico, la sua sintesi. Ma è patetico rispetto a Hegel [...]. E questa robaccia positivista è stata pubblicata nel 1832!»

(Karl Marx, lettera a Friedrich Engels del 7 luglio 1866).

Osservazioni introduttive

A seguito della visita a Parigi di Roswitha Scholz - la principale teorica tedesca della teoria della dissociazione-valore – avvenuta nel fine settimana del 12-14 maggio 2023 [*1], ci proponiamo di dare un resoconto sintetico del suo pensiero, trascrivendolo in maniera succinta, e collocandolo nel panorama intellettuale-militante francese e, più in generale, in quello dell'Europa francofona. Questo approccio inedito, ci sembra particolarmente fertile per quel che riguarda sia la teoria che la pratica della totalità concreta. Superando le aporie, Roswitha Scholz e la corrente di teoria della dissociazione del valore - che lei rappresenta - riporta sulla Terra le "teorie" in voga, relegandole, nel migliore dei casi, a quello che è il loro stadio pietosamente analitico, e per nulla filosofico, di "sociologismi"; e, nel peggiore, denunciandole assolutamente, segnalandone pertanto la loro immediata pericolosità. L'obiettivo di questo breve testo è aprire dei varchi nella doxa teorica - così come essa viene definita o inconsapevolmente messa in pratica - che finisce sempre solo per raschiare la ruggine, senza mai arrivare a indicare quali siano le catene da tagliare; oppure limitandosi a fare risplendere le fondamenta, senza però mai vederle. Saremmo quindi grati ai lettori di questo testo se volessero prendere in considerazione la misura completa della proposta, e non indignarsi e/o invocare pietà per la teoria.

- Details

- Hits: 1843

Due guerre

di Enrico Tomaselli

Guerra guerreggiata e guerra cognitiva sono due aspetti della guerra ibrida in corso, che non sempre sembrano in connessione tra loro. Ma la grande partita a scacchi che si sta giocando ridisegnerà il mondo ed i suoi equilibri di potenza. Ogni mossa falsa può contribuire a far cambiare tempi e modi dello scacco matto.

Guerra guerreggiata e guerra cognitiva sono due aspetti della guerra ibrida in corso, che non sempre sembrano in connessione tra loro. Ma la grande partita a scacchi che si sta giocando ridisegnerà il mondo ed i suoi equilibri di potenza. Ogni mossa falsa può contribuire a far cambiare tempi e modi dello scacco matto.

La percezione occidentale del conflitto

Apparentemente, sono in atto due guerre: una guerreggiata che si combatte sul campo di battaglia, l’altra cognitiva, destinata alle menti di ogni angolo del mondo. In un contesto in cui tutti i soggetti convengono sul fatto che quella in atto è a tutti gli effetti una guerra ibrida e che, quindi, queste due guerre sono in realtà solo due facce della stessa medaglia, potrà forse suonare strano leggere che esistono due guerre distinte.

È interessante notare che l’Occidente parla di guerra dell’informazione e lo fa nella convinzione che la stia vincendo (il direttore della CIA William Burns si è rivolto al Senato degli Stati Uniti dichiarando che “la Russia sta perdendo la guerra dell’informazione sull’Ucraina”). Sul versante opposto, Andrei Ilnitsky, un importante stratega consigliere del Ministero della Difesa russo, parla invece di guerra cognitiva (mental’naya voina). Ad un primo sguardo, può sembrare che dicano la stessa cosa, solo con termini diversi, ma non è esattamente così.

Burns pone infatti il focus sul come tale battaglia viene portata avanti, che è appunto – e ben lo sappiamo – un esercizio totalizzante di propaganda: censura delle fonti nemiche, criminalizzazione del dissenso, costruzione di una narrativa distorta. Dal canto suo, Ilnitsky si focalizza invece sul cosa, sull’obiettivo che si vuole conseguire, ovvero la capacità di distinguere e comprendere.

- Details

- Hits: 1432

L’incubo e il sogno di una notte di mezza estate

di Michele Castaldo

Chissà cosa pensava William Shakespeare mentre scriveva Sogno di una notte di mezza estate, di sicuro, nonostante la fase storica fosse ascendente, sarà stato meno sognatore di certi personaggi dei nostri giorni, mentre l’umanità vede e vive l’approssimarsi della catastrofe e si contorce intuendo che non c’è soluzione ad essa. Ci sbagliamo? Proviamo a ragionare.

Chissà cosa pensava William Shakespeare mentre scriveva Sogno di una notte di mezza estate, di sicuro, nonostante la fase storica fosse ascendente, sarà stato meno sognatore di certi personaggi dei nostri giorni, mentre l’umanità vede e vive l’approssimarsi della catastrofe e si contorce intuendo che non c’è soluzione ad essa. Ci sbagliamo? Proviamo a ragionare.

Sul Corriere della sera, l’11 luglio, Maurizio Ferrara in Green Deal, Il clima e la posta in gioco, annota genuinamente un concetto di una donnetta che va per la maggiore in questo periodo, che da grande “sorella d’Italia” è americana che più di tanto non si può, e che dice, a proposito di allarme climatico e necessità di trasformazioni radicali: «Non possiamo smantellare la nostra economia e le nostre imprese», alla maniera Pirandelliana: «Così è (se vi pare!)».

Dal momento che la donnetta che si atteggia a grande statista, e parla prendendo dalla tasca le parole, c’è chi in modo più “responsabile” cerca di riflettere cosa comporterebbe – ammesso e non concesso che la cosa fosse possibile – una sorta di riconversione industriale generalizzata, definita de-carbonizzazione, quali rischi per i livelli occupazionali, il welfare e via dicendo.

Antonio Polito – sempre sul Corriere della sera - dedica due articoli, il 13 luglio, Per l’Europa il nuovo confine è la “questione verde” e il 19 luglio con “Apocalittici “ e “Indifferenti” L’impossibile dialogo sul clima, arrampicandosi sugli specchi suggerisce una razionalità tra il negazionismo e il catastrofismo. Insomma per la prima volta nella storia del modo di produzione capitalistico, in Occidente, e non solo, si parla di approssimarsi alla catastrofe per l’azione dell’uomo e il suo rapporto con i mezzi di produzione.

- Details

- Hits: 2308

In difesa dell’umano: corpo e intelligenza artificiale

di Luciano De Fiore e Roberto Finelli

L’essere umano accede alla rappresentazione attraverso il sentire corporeo ed emozionale, perciò la nostra è una mente incarnata. Contro i tecno-profeti dell’IA che annunziano un futuro liberato dai limiti della materialità del corpo bisogna riaffermare il fondamento biologico-animale della vita umana e la funzione ineliminabile del linguaggio. Conversazione con Roberto Finelli.

L’essere umano accede alla rappresentazione attraverso il sentire corporeo ed emozionale, perciò la nostra è una mente incarnata. Contro i tecno-profeti dell’IA che annunziano un futuro liberato dai limiti della materialità del corpo bisogna riaffermare il fondamento biologico-animale della vita umana e la funzione ineliminabile del linguaggio. Conversazione con Roberto Finelli.

* * * *

Luciano De Fiore (LDF) – L’intelligenza artificiale generativa sembra basarsi del tutto sul nutrimento che riceve dal web: anche i computer quantici mimano l’intelligenza elaborando quantità insondabili di dati e ricavandone modelli. Così, ChatGPT è in grado di scrivere un saggio di livello passabile su quasi ogni argomento, anche in ambito medico-sanitario, come DALL-E 2 è in grado di produrre immagini alla Picasso avendo analizzato e metabolizzato qualcosa come l’intera storia dell’arte. Più le macchine si allenano, più appaiono intelligenti. Di cosa mancano perché le si possa considerare soggetti a pieno titolo, magari dotati di una psiche e moralmente imputabili?

Roberto Finelli (RF) – La differenza di fondo tra una macchina e un organismo vivente è che la prima è costituita da un assemblaggio di parti, da un insieme di pezzi che vengono collegati tra loro uno dopo l’altro, dopo essere stati concepiti e costruiti come ciascuno a sé stante, mentre un organismo vivente è un corpo profondamente unitario, fin dalla sua nascita. L’organismo umano nasce da una sola cellula, l’ovulo fecondato, che si sviluppa moltiplicandosi e differenziandosi, mantenendo come scopo primario della sua attività la riproduzione e la salvaguardia della sua unità.

- Details

- Hits: 2268

L’Emilia-Romagna: da illusorio «modello» a «hotspot della crisi climatica». Quale futuro immaginare?

di Wu Ming

Pochi giorni fa si è svolto a Cesena il convegno di Energia Popolare, la «non-corrente» (sic) bonacciniana del Partito Democratico. Tra gli ospiti Romano Prodi, che ha parlato della necessità, da parte del PD, di un «radicalismo dolce». Numerosi gli articoli e i servizi tv – per non dire delle photo opportunities su Facebook e Instagram – dedicati a quest’ennesimo pseudoevento politicante, ovviamente svoltosi in una sala con l’aria condizionata.

Pochi giorni fa si è svolto a Cesena il convegno di Energia Popolare, la «non-corrente» (sic) bonacciniana del Partito Democratico. Tra gli ospiti Romano Prodi, che ha parlato della necessità, da parte del PD, di un «radicalismo dolce». Numerosi gli articoli e i servizi tv – per non dire delle photo opportunities su Facebook e Instagram – dedicati a quest’ennesimo pseudoevento politicante, ovviamente svoltosi in una sala con l’aria condizionata.

Mentre i notabili di Bonaccini – tutti con curriculum ominosi: alfieri della cementificazione, difensori di un’economia ecocida, favorevoli ai rigassificatori e quant’altro – se la cantavano e se l’applaudivano, nel mondo si batteva ogni record di temperatura e aumentava la frequenza di fenomeni estremi e disastri. L’Europa cuoceva a fuoco rapido. Le foreste canadesi bruciavano da mesi. Il fumo faceva tossire persone a migliaia di chilometri di distanza.

In capo a poche ore, sulla stessa Romagna che ospitava il convegno si sarebbe abbattuta, di nuovo, la furia degli elementi. Ma l’aria condizionata dà sollievo, aiuta a non pensare, a continuare col tran tran anche se fuori, letteralmente, si crepa di caldo e le città sono sempre più roventi… anche a causa dei condizionatori.

La mente condizionata della classe dominante

Quello che chiamano «mercato» è un circolo vizioso di stupidità e brevimiranza. Il mercato ha una mente bacata: se gli chiedi la soluzione al problema dell’afa, ti venderà macchine che aggravano il fenomeno, pompando aria calda all’esterno e aumentando consumi di elettricità ed emissioni climalteranti.

- Details

- Hits: 1709

La dialettica di globalizzazione e deglobalizzazione nello scontro tra USA e Cina

di Domenico Moro

Recentemente sono avvenuti dei fatti riguardo ai quali i mass media italiani non hanno dato il giusto risalto e che dimostrano, da una parte, l’estendersi del contrasto tra Usa e Cina e, dall’altra parte, l’emergere di contraddizioni interne, che investono l’Occidente, in particolare gli Usa.

Recentemente sono avvenuti dei fatti riguardo ai quali i mass media italiani non hanno dato il giusto risalto e che dimostrano, da una parte, l’estendersi del contrasto tra Usa e Cina e, dall’altra parte, l’emergere di contraddizioni interne, che investono l’Occidente, in particolare gli Usa.

Il confronto competitivo tra Usa e Cina, che è la vera cifra delle relazioni internazionali odierne insieme alla guerra in Ucraina, si estende sempre di più nel campo economico. Si tratta di una vera e propria guerra economica, che vede protagonisti i due colossi mondiali. Poco tempo addietro, gli Usa avevano bloccato le esportazioni di microchip alla Cina, che, per ritorsione, aveva bloccato l’esportazione di materie prime come il gallio e il germanio decisive per la fabbricazione di prodotti ad alta tecnologia, tra cui anche i microchip.

Ora il conflitto si estende alla rete dei cavi sottomarini che rappresentano un aspetto decisivo delle comunicazioni e quindi dell’economia mondiale. Infatti, attraverso, una rete di 1,4 milioni di chilometri di cavi poggiati sul fondo del mare passa il 96% del traffico di dati e voce. Senza questa rete di cavi non ci sarebbe globalizzazione. Pertanto, il controllo su questi cavi è fondamentale per controllare l’economia mondiale. Dal momento che la posa di questi cavi è portata avanti soprattutto da società statunitensi, qualsiasi intromissione di società cinesi viene vista come potenzialmente pericolosa e quindi da contrastare.

Un esempio è rappresentato da SeMeWe6 un cavo da 19.200 km di fibra che entro il 2025 dovrà connettere Singapore a Marsiglia passando per l’Egitto. La commessa era stata vinta dalla ditta cinese HMN Tech, che per i suoi servizi chiedeva 475 milioni di dollari.

- Details

- Hits: 1092

Rifiutare la guerra, scommettere sul transnazionale

Giorgio Grappi intervista Raúl Sánchez Cedillo

Pubblichiamo un’intervista a Raúl Sánchez Cedillo, autore del libro Questa guerra non finisce in Ucraina, che sarà prossimamente disponibile anche in traduzione italiana. Con lui abbiamo discusso dell’impatto della guerra in Ucraina sulla situazione politica complessiva e sulle possibilità dei movimenti. Il confronto prende le mosse dall’analisi proposta da Raúl nel suo libro e dell’esperienza dell’Assemblea Permanente Contro La Guerra (PAAW) organizzata dalla Piattaforma per lo Sciopero Sociale Transnazionale (TSS). Le nostre visioni evidentemente non coincidono su ogni punto. Tuttavia condividiamo l’urgenza di mettere la guerra al centro della discussione, di fronte all’evidente tentativo di gestire la socializzazione dei suoi effetti per renderla un elemento naturale e indiscutibile della nuova fase politica. Rifiutare la guerra e la sua normalizzazione sono allora punti di partenza per poter elaborare ed immaginare possibilità politiche nuove. Questo dialogo è un momento utile in questa direzione e verso il meeting transnazionale Rompere la barriera: Affrontare la Dimensione Transnazionale in programma dal 27 al 29 ottobre a Bologna (clicca qui per maggiori info e il modulo di registrazione). Riteniamo infatti che nell’intervista emerga chiaramente la necessità di riconoscere come decisiva la dimensione transnazionale, tanto come problema per le forme attuali dei movimenti, quanto come possibilità per riconquistare prospettive di lotta che possano incidere sul presente. Uno dei temi della discussione è perciò come abbandonare visioni nostalgiche per pensare un nuovo internazionalismo, una politica transnazionale costruita sulle condizioni del presente. Questo dialogo si è svolto in larga parte prima delle elezioni spagnole del 23 luglio ma affronta ampiamente l’impatto della guerra nella situazione politica in Spagna, paese dove Raúl vive, e contiene nelle conclusioni alcune valutazioni che tengono conto dei risultati del voto.

Pubblichiamo un’intervista a Raúl Sánchez Cedillo, autore del libro Questa guerra non finisce in Ucraina, che sarà prossimamente disponibile anche in traduzione italiana. Con lui abbiamo discusso dell’impatto della guerra in Ucraina sulla situazione politica complessiva e sulle possibilità dei movimenti. Il confronto prende le mosse dall’analisi proposta da Raúl nel suo libro e dell’esperienza dell’Assemblea Permanente Contro La Guerra (PAAW) organizzata dalla Piattaforma per lo Sciopero Sociale Transnazionale (TSS). Le nostre visioni evidentemente non coincidono su ogni punto. Tuttavia condividiamo l’urgenza di mettere la guerra al centro della discussione, di fronte all’evidente tentativo di gestire la socializzazione dei suoi effetti per renderla un elemento naturale e indiscutibile della nuova fase politica. Rifiutare la guerra e la sua normalizzazione sono allora punti di partenza per poter elaborare ed immaginare possibilità politiche nuove. Questo dialogo è un momento utile in questa direzione e verso il meeting transnazionale Rompere la barriera: Affrontare la Dimensione Transnazionale in programma dal 27 al 29 ottobre a Bologna (clicca qui per maggiori info e il modulo di registrazione). Riteniamo infatti che nell’intervista emerga chiaramente la necessità di riconoscere come decisiva la dimensione transnazionale, tanto come problema per le forme attuali dei movimenti, quanto come possibilità per riconquistare prospettive di lotta che possano incidere sul presente. Uno dei temi della discussione è perciò come abbandonare visioni nostalgiche per pensare un nuovo internazionalismo, una politica transnazionale costruita sulle condizioni del presente. Questo dialogo si è svolto in larga parte prima delle elezioni spagnole del 23 luglio ma affronta ampiamente l’impatto della guerra nella situazione politica in Spagna, paese dove Raúl vive, e contiene nelle conclusioni alcune valutazioni che tengono conto dei risultati del voto.

- Details

- Hits: 1235

La pillola rossa dell’alt-right

di Gioacchino Toni

You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes (The Matrix, 1999)

You take the blue pill, the story ends, you wake up in your bed and believe whatever you want to believe. You take the red pill, you stay in wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes (The Matrix, 1999)

L’assenza di un modello verticistico promessa da internet e l’insofferenza nei confronti dell’establishment e delle ipocrisie di certo politically correct non si sono rivelate, di per sé, prerogativa della sinistra libertaria. Tanti cyberutopisti di sinistra hanno dovuto ricredersi: la forma (reticolare-partecipativa) offerta dal web non si è rivelata garanzia di contenuto (libertario). Nemmeno la logica della “pillola rossa” della “rivelazione” (nientemeno) in alternativa all’anestetica e tranquillizzante “pillola blu” dispensata dall’establishment si è rivelata metafora esclusiva di una sinistra che, piuttosto, in astinenza da piazze novecentesche, deve saper evitare di farsi trascinare da tale logica in un vortice di lacrimogeni complottismi maleodoranti a rischio di riflessi rossobrunastri.

Sebbene sia ormai passato molto tempo da quando, sugli sgoccioli del vecchio millennio, ha fatto la sua uscita nelle sale, The Matrix (1999) di Lana e Lilly Wachowski si rivela ancora un prodotto culturale influente soltanto che, come afferma Mattia Salvia, «è come se il senso del film originale fosse stato ribaltato»; quella che alla sua uscita poteva essere colta come «l’epica lotta di un individuo per uscire dalla gabbia omologante della società dei consumi risulta inattuale»1.

- Details

- Hits: 2274

Poco di nuovo sul fronte orientale

di Pierluigi Fagan

Nei primi giorni del conflitto russo-ucraino, poco meno di un anno e mezzo fa, scrivemmo il nostro punto di vista sulla questione delle intenzioni americane. Ritenevamo che il conflitto ruotasse intorno a queste poiché erano gli americani ad aver progressivamente influito sui già precari equilibri interni della disgraziata Ucraina, già a partire da Euromaidan nel 2013.

Nei primi giorni del conflitto russo-ucraino, poco meno di un anno e mezzo fa, scrivemmo il nostro punto di vista sulla questione delle intenzioni americane. Ritenevamo che il conflitto ruotasse intorno a queste poiché erano gli americani ad aver progressivamente influito sui già precari equilibri interni della disgraziata Ucraina, già a partire da Euromaidan nel 2013.

Avevano continuato con una lenta e inesorabile penetrazione costante in termini di consiglieri militari e finanziari, think tank e varie propaggini tentacolari che arrivarono a prendere il coniglio scappato dal cilindro Zelensky, a suo tempo eletto su onda populista stanca di corruzione, malaffare e continua tensione con la Russia sgradita ai più di quel Paese, quantomeno i residenti della parte centro-orientale, trasformandolo in Capitan Ucraina. Ma non c’era solo questo. C’era una più ampia strategia di pressione sul confine orientale e caucasico russo e c’erano stati diversi segnali di ritiro da trattati internazionali sui missili a medio raggio ed altro relativamente il bilanciamento atomico. Già a dicembre e poi a gennaio del ‘22, i russi richiesero perentoriamente un tavolo di confronto a Ginevra per chiarirsi su questo che rappresentava la più minacciosa rottura degli equilibri tra le due potenze atomiche planetarie dalla fine della IIWW (a cui s’era aggiunto un fallito tentativo di rivoluzione colorata in Kazakistan a gennaio), equilibrio che aveva retto anche lungo tutta la Guerra fredda. i russi non ricevettero risposta e ne trassero le conseguenze a fine febbraio.

Tutto ciò è stranoto a qualsiasi analista non sia arruolato negli effettivi della propaganda atlantista, inclusi i pochi “realisti” americani che ogni tanto ed invano vengono da qualcuno postati per mostrare ai propri contatti che c’è ancora qualcuno col barlume della ragione. Il fatto è che la politica internazionale o geopolitica (non sono la stessa cosa per quanto si occupino della stessa cosa) è un campo di studi come un altro, con le sue convenzioni, le sue scuole, i suoi metodi, la sua storia, una vasta e complicata serie di informazioni che i più non conoscono affatto.

- Details

- Hits: 1160

L’industria e oltre

di Alessandro Montebugnoli

Scandagliando tre settori industriali fondamentali, Vincenzo Comito nel suo ultimo libro ci offre un quadro delle linee di sviluppo e di competizione globali, stimolandoci a guardare la materialità del presente per pensare con radicalità al futuro

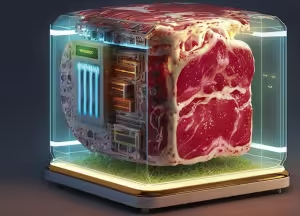

La recente pubblicazione dell’ultimo libro di Vincenzo Comito – Come cambia l’industria. I chip, l’auto, la carne, Futura Editrice, 20031 – offre una nuova, preziosa occasione per provare a riflettere sui dati immediati della realtà economica con la dovuta larghezza di riferimenti. Per un verso, siamo di fronte a una serie di percorsi affatto interni agli ambiti che l’opera prende in considerazione, e senza dubbio, a questo suo carattere, si connette un peculiare e cospicuo motivo di interesse. Si tratta di ricostruzioni puntuali, vivaci, ricche di particolari: a leggerle, si ha la precisa e grata sensazione di imparare una grande quantità di cose. Ma nulla, al tempo stesso, vieta di accedere a un secondo piano di lettura, sul quale gli itinerari interni, proprio perché seguiti fino in fondo, si aprono a considerazioni di diverso genere – mettono capo a esiti alla cui altezza il ‘discorso dell’industria’, per così dire, non basta più a se stesso.

La recente pubblicazione dell’ultimo libro di Vincenzo Comito – Come cambia l’industria. I chip, l’auto, la carne, Futura Editrice, 20031 – offre una nuova, preziosa occasione per provare a riflettere sui dati immediati della realtà economica con la dovuta larghezza di riferimenti. Per un verso, siamo di fronte a una serie di percorsi affatto interni agli ambiti che l’opera prende in considerazione, e senza dubbio, a questo suo carattere, si connette un peculiare e cospicuo motivo di interesse. Si tratta di ricostruzioni puntuali, vivaci, ricche di particolari: a leggerle, si ha la precisa e grata sensazione di imparare una grande quantità di cose. Ma nulla, al tempo stesso, vieta di accedere a un secondo piano di lettura, sul quale gli itinerari interni, proprio perché seguiti fino in fondo, si aprono a considerazioni di diverso genere – mettono capo a esiti alla cui altezza il ‘discorso dell’industria’, per così dire, non basta più a se stesso.

Delle tre, la parte del libro nella quale la possibilità di questa duplice lettura risulta più evidente è quella dedicata al settore automobilistico, soprattutto i paragrafi che descrivono l’avvento dei veicoli elettrici. E in omaggio al principio ‘meglio meno ma meglio’, a essa è riservato il grosso di questa nota di commento. D’altra parte, la conclusione alla quale arriveremo è abbastanza generale da poter essere riferita anche agli due settori citati nel titolo, dei quali, magari, avremo modo di occuparci in prossimi interventi.

Innanzi tutto, nel limite che ho detto, vale senz’altro la pena provare a restituire qualcosa del panorama che, pagina dopo pagina, si viene a formare sotto i nostri occhi.

- Details

- Hits: 1294

Bouvard e Pécuchet

di Andrea Giardina

Calvino diceva che i classici sono quei libri di cui di solito si sente dire "sto rileggendo..." e mai "sto leggendo...". Abbiamo chiesto ai nostri collaboratori quali classici stanno rileggendo ora

“La stupidità consiste nel voler concludere. Siamo un filo e vogliamo conoscere la trama”. Flaubert lo scrive in una lettera, condensando la direzione – già la parola senso equivarrebbe a fraintenderlo – che prende Bouvard e Pécuchet, il più ardito dei suoi progetti, il meno romanzo dei suoi romanzi. Leggerlo o rileggerlo oggi (ma quante riletture sarebbero necessarie per afferrarne intenti, retropensieri, obiettivi polemici?) significa fare i conti con un’intera maniera di stare al mondo. Che se da un lato è ancora la nostra, dall’altro, in termini più stretti, è quella degli uomini di due secoli fa – metà del XIX secolo – nel mondo occidentale. Uomini di città e di provincia, uomini della borghesia e del popolo, accomunati dall’incrollabile convinzione di stare – in qualche modo, anche quando si è ai margini – ben saldi dentro al proprio tempo, padroni di sé, con il proprio gruzzolo più o meno consistente di nozioni, con la propria visione delle cose, con la propria soluzione ai problemi del presente e del futuro, con la propria personalissima ma in realtà condivisissima idea del passato, con la propria formidabile certezza che le cose vanno concluse, che bisogna arrivare al punto, che è indispensabile dare forma definitiva al nostro essere qui, tutti convinti di conoscere la trama, pochi con l’umbratile paura di essere solo un filo. È contro questo immenso cumulo di parole, pensieri, oggetti, è contro questo soffocante kitsch della vita, manifestazione e causa del male supremo e onnivoro, la bêtise, che Flaubert parte all’assalto. Accogliere tutto per fare a pezzi tutto. Percorrere ogni abitudine per evidenziarne il non senso.

“La stupidità consiste nel voler concludere. Siamo un filo e vogliamo conoscere la trama”. Flaubert lo scrive in una lettera, condensando la direzione – già la parola senso equivarrebbe a fraintenderlo – che prende Bouvard e Pécuchet, il più ardito dei suoi progetti, il meno romanzo dei suoi romanzi. Leggerlo o rileggerlo oggi (ma quante riletture sarebbero necessarie per afferrarne intenti, retropensieri, obiettivi polemici?) significa fare i conti con un’intera maniera di stare al mondo. Che se da un lato è ancora la nostra, dall’altro, in termini più stretti, è quella degli uomini di due secoli fa – metà del XIX secolo – nel mondo occidentale. Uomini di città e di provincia, uomini della borghesia e del popolo, accomunati dall’incrollabile convinzione di stare – in qualche modo, anche quando si è ai margini – ben saldi dentro al proprio tempo, padroni di sé, con il proprio gruzzolo più o meno consistente di nozioni, con la propria visione delle cose, con la propria soluzione ai problemi del presente e del futuro, con la propria personalissima ma in realtà condivisissima idea del passato, con la propria formidabile certezza che le cose vanno concluse, che bisogna arrivare al punto, che è indispensabile dare forma definitiva al nostro essere qui, tutti convinti di conoscere la trama, pochi con l’umbratile paura di essere solo un filo. È contro questo immenso cumulo di parole, pensieri, oggetti, è contro questo soffocante kitsch della vita, manifestazione e causa del male supremo e onnivoro, la bêtise, che Flaubert parte all’assalto. Accogliere tutto per fare a pezzi tutto. Percorrere ogni abitudine per evidenziarne il non senso.

- Details

- Hits: 2166

La Great Recession e la teoria delle crisi di Marx

di Andrew Kliman

Da Countdown vol. V/VI Studi sulla crisi, ed. Asterios

1. Introduzione

1. Introduzione

Perché si è verificata la Great Recession? Che cosa potrebbe, al limite, prevenire in futuro lo scoppio delle gravi crisi economiche del capitalismo?

La risposta alla prima domanda è semplice e piuttosto prosaica e sottolinea le diverse carenze di lungo periodo che hanno portato la crisi finanziaria del 2007-2008 ad innescare una profonda recessione nell’economia “reale” e ad un rallentamento prolungato una volta terminata ufficialmente la Great Recession.

Il saggio di profitto delle corporation statunitensi ha registrato una tendenza al ribasso per quasi tutto il periodo successivo alla Seconda Guerra Mondiale. Il declino persistente della profittabilità ha portato ad un calo persistente del tasso di accumulazione del capitale (tasso di crescita degli investimenti nella produzione).

Ciò non deve sorprenderci; la creazione di profitto è ciò che rende possibile l’investimento produttivo di quest’ultimo e l’incentivo ad investire viene ridotto se la profittabilità diminuisce e le imprese non prevedono un futuro più roseo. Il declino del tasso di accumulazione ha portato, a sua volta, ad un calo del tasso di crescita della produzione e del reddito, ed il rallentamento della crescita è stato la causa fondamentale dell’aumento dell’onere del debito pubblico e privato (vale a dire, il debito come percentuale del reddito).

Un’altra causa importante della Great Recession è dovuta al fatto che il governo degli Stati Uniti e la Federal Reserve hanno tentato ripetutamente di gestire o invertire la caduta della profittabilità, degli investimenti e della crescita attraverso politiche fiscali e monetarie di stimolo che hanno avuto successo a breve termine ma che hanno esacerbato il problema del debito facendone aumentare l’accumulo.

- Details

- Hits: 2117

La militarizzazione delle scuole, la cultura della difesa e la forma della guerra

di Serena Tusini*

L'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole sta registrando un crescendo impressionante di segnalazioni da ogni parte d’Italia: le occasioni di contatto tra student* e militari si moltiplicano e si dispiegano in attività diversificate adattandosi ai diversi ordini di scuola (non manca la scuola dell’infanzia, affiancata da primaria e secondaria di primo e secondo grado).

L'Osservatorio contro la militarizzazione delle scuole sta registrando un crescendo impressionante di segnalazioni da ogni parte d’Italia: le occasioni di contatto tra student* e militari si moltiplicano e si dispiegano in attività diversificate adattandosi ai diversi ordini di scuola (non manca la scuola dell’infanzia, affiancata da primaria e secondaria di primo e secondo grado).

Questo tipo di interventi non rappresenta una completa novità, ma è innegabile che negli ultimissimi anni il fenomeno sia in netto aumento; la Difesa da tempo sta investendo molto, anche economicamente, nel rapporto con la società civile tutta e il Ministro Crosetto ha recentemente rilanciato con l’istituzione del “Comitato per lo sviluppo e la valorizzazione della cultura della difesa”. 1

A cosa è dovuto questo imponente investimento da parte dello Stato? In che contesto si colloca e cosa si prefigge?

Sarebbe profondamente sbagliato ascrivere tale implementazione all’avvento del governo Meloni: benché la conquista del governo permetta alla cultura guerrafondaia delle destre di intervenire nel dibattito pubblico con maggiore tracotanza, il fenomeno inizia precedentemente ed è assolutamente bipartisan. La “cultura della difesa” infatti non è un artificio della politica politicante, ma è un’esigenza strutturale che ha le sue radici nell’attuale fase del capitalismo e nello scontro tra imperialismi oggi in atto.

Per rispondere infatti alle domande sopra formulate, occorre focalizzarsi sul cambiamento che ha interessato la forma guerra dalla caduta del muro di Berlino, tenendo presente che essa è sempre espressione dei rapporti sociali e permea di sé la relazione che le classi dominati stabiliscono con i subalterni sia a livello nazionale che sovranazionale.

- Details

- Hits: 2056

Di qua e di là del fronte

di Enrico Tomaselli

Mentre sulla linea di combattimento emergono, in tutta la loro evidenza, i limiti tattici e strategici della NATO, preludio ad una sconfitta che è già nei fatti, ed a cui manca solo la sanzione formale e finale, all’interno della Federazione Russa si gioca un’altra partita, non meno importante, soprattutto per gli europei; ed a cui proprio gli europei dovrebbero prestare attenzione, giacché da lì dipende il futuro del vecchio continente nei decenni a venire.

Mentre sulla linea di combattimento emergono, in tutta la loro evidenza, i limiti tattici e strategici della NATO, preludio ad una sconfitta che è già nei fatti, ed a cui manca solo la sanzione formale e finale, all’interno della Federazione Russa si gioca un’altra partita, non meno importante, soprattutto per gli europei; ed a cui proprio gli europei dovrebbero prestare attenzione, giacché da lì dipende il futuro del vecchio continente nei decenni a venire.

* * * *

Sulla linea di combattimento

Come era facilmente prevedibile – ed infatti previsto – il tentativo di passare ad una postura offensiva da parte delle forze armate ucraine, cercando di replicare i successi della scorsa estate, non solo non ha dato i risultati sperati, ma si è trasformato in un vertiginoso incremento delle perdite.

Se infatti l’offensiva dell’estate 2022 consentì a Kiev di riprendere Kharkiv (approfittando del fatto che i russi avessero lasciato quel settore quasi sguarnito) e la parte di Kherson sulla riva destra del Dniepr (da cui però i russi decisero di ritirarsi senza neanche combattere, per una scelta strategica del Generale Surovikin), stavolta per l’esercito ucraino si è trattato di andare all’attacco di forze considerevoli, ben fortificate e largamente superiori in alcuni ambiti fondamentali: artiglieria, aviazione d’attacco, guerra elettronica.

Il risultato di sei settimane di controffensiva è semplicemente devastante per Kiev, tanto che ormai in occidente si comincia (sia pur malvolentieri) ad archiviare questa storia e tutte le aspettative ad essa connesse. Dopo il sanguinoso tritacarne dell’ostinata resistenza a Bakhmut, contro ogni logica militare, il salasso di sangue pagato in queste ultime settimane rende le cose davvero complicate per il governo di Kiev.

Page 107 of 610

Gli articoli più letti degli ultimi tre mesi

Carlo Di Mascio: Diritto penale, carcere e marxismo. Ventuno tesi provvisorie

Carlo Lucchesi: Avete capito dove ci stanno portando?

Carlo Rovelli: Una rapina chiamata libertà

Agata Iacono: Cosa spaventa veramente del rapporto di Francesca Albanese

Barbara Spinelli: La “diplomafia” di Trump: i dazi

Domenico Moro: La prospettiva di default del debito USA e l'imperialismo valutario

Sergio Fontegher Bologna: L’assedio alle scuole, ai nostri cervelli

Giorgio Lonardi: Il Mainstream e l’omeopatia dell’orrore

Il Pungolo Rosso: Una notevole dichiarazione delle Brigate Al-Qassam

comidad: Sono gli israeliani a spiegarci come manipolano Trump

Alessandro Volpi: Cosa non torna nella narrazione sulla forza dell’economia statunitense

Leo Essen: Provaci ancora, Stalin!

Alessio Mannino: Contro la “comunità gentile” di Serra: not war, but social war

Sonia Savioli: Cos’è rimasto di umano?

L'eterno "Drang nach Osten" europeo

Gianni Giovannelli: La NATO in guerra

BankTrack - PAX - Profundo: Obbligazioni di guerra a sostegno di Israele

Pino Arlacchi: Perché Netanyahu non batterà l’Iran

Alessandro Volpi: Come i dazi di Trump mettono a rischio l’Unione europea

Marco Savelli: Padroni del mondo e servitù volontaria

Emmanuel Todd: «La nuova religione di massa è il culto della guerra»

Fulvio Grimaldi: Siria, gli avvoltoi si scannano sui bocconi

Enrico Tomaselli: Sulla situazione in Medio Oriente

Mario Colonna: Il popolo ucraino batte un colpo. Migliaia in piazza contro Zelensky

Gianandrea Gaiani: Il Piano Marshall si fa a guerra finita

Medea Benjamin: Fermiamo il distopico piano “migliorato” di Israele per i campi di concentramento

Gioacchino Toni: Dell’intelligenza artificiale generativa e del mondo in cui si vuole vivere

Fulvio Grimaldi: Ebrei, sionismo, Israele, antisemitismo… Caro Travaglio

Elena Basile: Maschere e simulacri: la politica al suo grado zero

Gli articoli più letti dell'ultimo anno

Carlo Di Mascio: Hegel con Pashukanis. Una lettura marxista-leninista

Giovanna Melia: Stalin e le quattro leggi generali della dialettica

Emmanuel Todd: «Non sono filorusso, ma se l’Ucraina perde la guerra a vincere è l’Europa»

Andrea Del Monaco: Landini contro le due destre descritte da Revelli

Giorgio Agamben: La fine del Giudaismo

Riccardo Paccosi: La sconfitta dell'Occidente di Emmanuel Todd

Andrea Zhok: La violenza nella società contemporanea

Carlo Di Mascio: Il soggetto moderno tra Kant e Sacher-Masoch

Jeffrey D. Sachs: Come Stati Uniti e Israele hanno distrutto la Siria (e lo hanno chiamato "pace")

Jeffrey D. Sachs: La geopolitica della pace. Discorso al Parlamento europeo il 19 febbraio 2025

Salvatore Bravo: "Sul compagno Stalin"

Andrea Zhok: "Amiamo la Guerra"

Alessio Mannino: Il Manifesto di Ventotene è una ca***a pazzesca

Eric Gobetti: La storia calpestata, dalle Foibe in poi

S.C.: Adulti nella stanza. Il vero volto dell’Europa

Yanis Varofakis: Il piano economico generale di Donald Trump

Andrea Zhok: "Io non so come fate a dormire..."

Fabrizio Marchi: Gaza. L’oscena ipocrisia del PD

Massimiliano Ay: Smascherare i sionisti che iniziano a sventolare le bandiere palestinesi!

Elena Basile: Nuova lettera a Liliana Segre

Guido Salerno Aletta: Italia a marcia indietro

Alessandro Mariani: Quorum referendario: e se….?

Michelangelo Severgnini: Le nozze tra Meloni ed Erdogan che non piacciono a (quasi) nessuno

E.Bertinato - F. Mazzoli: Aquiloni nella tempesta

Autori Vari: Sul compagno Stalin

Qui è possibile scaricare l'intero volume in formato PDF

A cura di Aldo Zanchetta: Speranza

Tutti i colori del rosso

Michele Castaldo: Occhi di ghiaccio

Qui la premessa e l'indice del volume

A cura di Daniela Danna: Il nuovo volto del patriarcato

Qui il volume in formato PDF

Luca Busca: La scienza negata

Alessandro Barile: Una disciplinata guerra di posizione

Salvatore Bravo: La contraddizione come problema e la filosofia in Mao Tse-tung

Daniela Danna: Covidismo

Alessandra Ciattini: Sul filo rosso del tempo

Davide Miccione: Quando abbiamo smesso di pensare

Franco Romanò, Paolo Di Marco: La dissoluzione dell'economia politica

Qui una anteprima del libro

Giorgio Monestarolo:Ucraina, Europa, mond

Moreno Biagioni: Se vuoi la pace prepara la pace

Andrea Cozzo: La logica della guerra nella Grecia antica

Qui una recensione di Giovanni Di Benedetto