Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1222

La pèsca: la famiglia etero pescata nella rete

di Giacomo Rotoli

Premetto che non sono d’accordo che i bambini vengano usati nelle pubblicità, si tratta di sfruttamento capitalistico gratuito dato che non sono in grado di capire cosa muove e quali sono gli interessi che sono dietro il sistema neoliberista. La pubblicità è uno dei molti generatori di plusvalore del sistema, essa non solo induce all’acquisto dei beni ma produce redditi in una enorme catena di filiere, detta anche gli schemi comportamentali che vengono veicolati attraverso i media, soprattutto definisce quasi esattamente cosa sia il mainstream e dove il sistema cerca di trovare il punto di equilibrio tra concezioni del mondo differenti per riproporsi come l’unica cosa naturale e giusta.

Premetto che non sono d’accordo che i bambini vengano usati nelle pubblicità, si tratta di sfruttamento capitalistico gratuito dato che non sono in grado di capire cosa muove e quali sono gli interessi che sono dietro il sistema neoliberista. La pubblicità è uno dei molti generatori di plusvalore del sistema, essa non solo induce all’acquisto dei beni ma produce redditi in una enorme catena di filiere, detta anche gli schemi comportamentali che vengono veicolati attraverso i media, soprattutto definisce quasi esattamente cosa sia il mainstream e dove il sistema cerca di trovare il punto di equilibrio tra concezioni del mondo differenti per riproporsi come l’unica cosa naturale e giusta.

Vengo ora al motivo di questo articolo: lo spot è quello della pèsca di Esselunga [1], ma il mio vuole essere un commento non tanto allo spot in se, che può piacere o non piacere da un mero punto di vista estetico o etico, ma al bailamme che è nato sulla rete persino provocando una serie di prese di posizione addirittura ai vertici della politica. I commenti sono interessanti in se per il motivo che essi delineano molto bene alcune delle tendenze in atto nella concezione attuale della famiglia mononucleare di natura borghese, che è a tutt’oggi il modello dominante, ma come ho già scritto, è in crisi da almeno un cinquantennio. Questo articolo vuole quindi essere una naturale continuazione di “Gens Murgia” che scrissi riguardo alla presunta queerness della così detta famiglia non di sangue auspicata dalla nota scrittrice femminista.

Lo spot Esselunga penso che l’abbiano visto moltissimi, da questo punto di vista è un successo per i suoi creatori e per la nota catena di supermercati. Ma cosa ha di tanto speciale? Nulla di particolare, viene messa in scena una famiglia di separati, padre, madre e figlia, piuttosto che la solita unione stile “Mulino Bianco” alla quale nessuno fa più caso.

- Details

- Hits: 1115

Il Kosovo e la Serbia scivolano verso la guerra?

di Enrico Vigna

Cinque morti, quattro serbi e un albanese, numerosi feriti, nuovi arresti e retate nella aree serbe, non accadeva dal 2004

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembre, membri della polizia del Kosovo, hanno tentato di rimuovere le barricate erette da un gruppo di serbi armati, all'ingresso del villaggio di Banjska. Sono seguiti violenti scontri a fuoco per tutta la giornata con 500 uomini delle KPS, Forze Speciali Kosovo. Poi sul terreno sono rimasti uccisi quattro serbi (tre assassinati da cecchini) e un poliziotto albanese. Ecco dove hanno portato nella regione, le politiche terroristiche e vessatorie contro la popolazione serba kosovara del fanatico sciovinista Albin Kurti, reggente le autorità illegittime di Pristina e le strategie de stabilizzatrici della NATO e degli USA. La guerra è sempre più all’ordine del giorno e potrebbe essere devastante per tutti i Balcani e non solo.

Nella notte tra sabato 23 e domenica 24 settembre, membri della polizia del Kosovo, hanno tentato di rimuovere le barricate erette da un gruppo di serbi armati, all'ingresso del villaggio di Banjska. Sono seguiti violenti scontri a fuoco per tutta la giornata con 500 uomini delle KPS, Forze Speciali Kosovo. Poi sul terreno sono rimasti uccisi quattro serbi (tre assassinati da cecchini) e un poliziotto albanese. Ecco dove hanno portato nella regione, le politiche terroristiche e vessatorie contro la popolazione serba kosovara del fanatico sciovinista Albin Kurti, reggente le autorità illegittime di Pristina e le strategie de stabilizzatrici della NATO e degli USA. La guerra è sempre più all’ordine del giorno e potrebbe essere devastante per tutti i Balcani e non solo.

Il quarto serbo assassinato è stato ritrovato a 1,5 km dal luogo degli scontri.

Premettendo che la dinamica complessiva della vicenda, degli obiettivi e delle finalità ha molte lacune e punti incerti e che forse, solo nei prossimi giorni o mesi si avranno risposte più certe, qui cerco solo di informare e documentare i fatti conclamati e provati, con grande cautela e attenzione, senza entrare negli aspetti tuttora dubbi o interpretabili sotto diverse o contrastanti letture. Questo, per non incorrere in letture o interpretazioni personali o virtuali, che, come nel caso della crisi ucraina, poi si rivelano nei fatti scombinate. Saranno i prossimi eventi e passaggi fattuali ad avvicinarci agli aspetti più profondi e congrui, per ora non accertabili.

Pertanto qui espongo alcuni punti fermi e fatti che sono a oggi fissati e riscontrati, utilizzando i contatti e le relazioni sul campo, queste sono sintesi e letture, di analisti, politici e militari serbi, tutte aperte a varie ipotesi in divenire, soprattutto politiche, come loro stessi confidano.

- Details

- Hits: 1054

Comunismo di guerra: ne vuoi un altro po'?

di Sandrine Aumercier

Negli ultimi anni - per aggirare i crescenti rischi planetari, primo fra tutti la catastrofe ecologica - una parte della sinistra si è convertita alla difesa di uno stato di eccezione permanente. Nel corso delle loro cene, in nome dell'emergenza climatica, i grandi "democratici" non hanno più alcuno scrupolo nel sostenere la dittatura ecologica, e sono arrivati persino a prendere la Cina come esempio. Infatti, la Cina è il primo produttore mondiale di energie rinnovabili (e per inciso, anche il più grande produttore mondiale di carbone, ma in questo caso ciò non conta). Ora, questa tendenza sembra essere del tutto compatibile con quello che è il posizionamento dei nuovi rivoluzionari climatici. Nel 2017, Andreas Malm, riprendendo la formula da Alysa Battistioni, ha detto: «D'ora in poi, ogni problema è un problema climatico» [*1]. In effetti, questa sintesi lapidaria dei problemi del presente, sembra che stia imponendo una ben precisa direzione alla lotta. e vediamo quale. Dire che «ogni problema è un problema climatico», consente di individuare un nemico chiaramente identificabile nella sfera delle infrastrutture "fossili" e nella persona di coloro che queste industrie le posseggono. Per Malm - così come egli lo sviluppa nel suo libro "Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming" (Verso Books) - il capitale è intrinsecamente fossile. Pertanto, Malm definisce il capitale a partire da quello che è il tipo di energia che è stata privilegiata ai fini della sua espansione storica, e non a partire da quelle che, per il capitale, sono le sue categorie operative. Non è forse semplice, quasi fosse una passeggiata? Prendendo di mira le infrastrutture fossili e i loro detentori, stiamo perciò prendendo di mira il capitale stesso.

Negli ultimi anni - per aggirare i crescenti rischi planetari, primo fra tutti la catastrofe ecologica - una parte della sinistra si è convertita alla difesa di uno stato di eccezione permanente. Nel corso delle loro cene, in nome dell'emergenza climatica, i grandi "democratici" non hanno più alcuno scrupolo nel sostenere la dittatura ecologica, e sono arrivati persino a prendere la Cina come esempio. Infatti, la Cina è il primo produttore mondiale di energie rinnovabili (e per inciso, anche il più grande produttore mondiale di carbone, ma in questo caso ciò non conta). Ora, questa tendenza sembra essere del tutto compatibile con quello che è il posizionamento dei nuovi rivoluzionari climatici. Nel 2017, Andreas Malm, riprendendo la formula da Alysa Battistioni, ha detto: «D'ora in poi, ogni problema è un problema climatico» [*1]. In effetti, questa sintesi lapidaria dei problemi del presente, sembra che stia imponendo una ben precisa direzione alla lotta. e vediamo quale. Dire che «ogni problema è un problema climatico», consente di individuare un nemico chiaramente identificabile nella sfera delle infrastrutture "fossili" e nella persona di coloro che queste industrie le posseggono. Per Malm - così come egli lo sviluppa nel suo libro "Fossil Capital: The Rise of Steam Power and the Roots of Global Warming" (Verso Books) - il capitale è intrinsecamente fossile. Pertanto, Malm definisce il capitale a partire da quello che è il tipo di energia che è stata privilegiata ai fini della sua espansione storica, e non a partire da quelle che, per il capitale, sono le sue categorie operative. Non è forse semplice, quasi fosse una passeggiata? Prendendo di mira le infrastrutture fossili e i loro detentori, stiamo perciò prendendo di mira il capitale stesso.

- Details

- Hits: 1578

"Il golpe silenzioso": come il capitalismo ha sconfitto la decolonizzazione

di Chris Hedges* - Scheerpost e Matt Kennard

Il XX secolo ha visto una grande rivolta globale contro l’imperialismo europeo quando gli ex paesi coloniali si sono liberati delle loro catene e si sono sollevati per l’indipendenza. Più di mezzo secolo dopo, la disuguaglianza globale è più acuta che mai. Per comprendere l’attuale situazione difficile della stragrande maggioranza della popolazione mondiale, dobbiamo comprendere i decenni successivi. Il libro di Matt Kennard e Claire Provost , Silent Coup: How Corporations Overthrew Democracy, esamina l’architettura internazionale della governance aziendale globale che esiste per deridere e schiacciare qualsiasi tentativo da parte dell’ex mondo coloniale di attuare lo sviluppo alle proprie condizioni. Matt Kennard si unisce a The Chris Hedges Report per dare uno sguardo a questa storia intrigante ed essenziale.

Il XX secolo ha visto una grande rivolta globale contro l’imperialismo europeo quando gli ex paesi coloniali si sono liberati delle loro catene e si sono sollevati per l’indipendenza. Più di mezzo secolo dopo, la disuguaglianza globale è più acuta che mai. Per comprendere l’attuale situazione difficile della stragrande maggioranza della popolazione mondiale, dobbiamo comprendere i decenni successivi. Il libro di Matt Kennard e Claire Provost , Silent Coup: How Corporations Overthrew Democracy, esamina l’architettura internazionale della governance aziendale globale che esiste per deridere e schiacciare qualsiasi tentativo da parte dell’ex mondo coloniale di attuare lo sviluppo alle proprie condizioni. Matt Kennard si unisce a The Chris Hedges Report per dare uno sguardo a questa storia intrigante ed essenziale.

* * * *

TRASCRIZIONE:

Chris Hedges: Gli Stati Uniti, come molti paesi industrializzati, hanno subito un colpo di stato aziendale al rallentatore, cementando un sistema di controllo che il filosofo politico Sheldon Wolin chiama “totalitarismo invertito”. Il totalitarismo invertito conserva l’istituzione, i simboli, l’iconografia e il linguaggio della vecchia democrazia capitalista, ma internamente le multinazionali hanno preso tutte le leve del potere per accumulare profitti e controllo politico sempre maggiori. Claire Provost e Matt Kennard, nel loro libro Silent Coup: How Corporations Overthrew Democracy, traccia il modo in cui è stato orchestrato il colpo di stato aziendale. Esamina l’uso di un sistema legale internazionale per controllare e saccheggiare le risorse nei paesi in via di sviluppo, compreso il rovesciamento dei governi che sfidano il dominio aziendale.

- Details

- Hits: 1045

Diario della crisi | Classe senza organizzazione di classe

di Gianni Giovannelli

Il lavoro e le manovre fiscali in Italia dentro la crisi

Una nuova puntata del Diario della crisi, condivisa con Machina e con El Salto. Nel testo, Gianni Giovannelli si sofferma a riflettere su come la classe precaria, “turba divisa, disunita, frammentata, insoddisfatta”, priva di forme di organizzazione di classe, oggi utilizzi forme di resistenza passiva. Nel frattempo viene tagliato il reddito di cittadinanza e il governo della destra spinge sulla coazione al lavoro. Da un lato, dunque, si allarga la platea dei bisognosi, dall’altro si sottraggono alternative a chi già vive nell’incertezza: “Un esempio, fra i molti possibili, […] è il caso Alitalia: quasi duemila lavoratori sono stati estromessi dall’organico, licenziati, individuando nella scelta l’area di quelli che per età o condizioni di salute avevano maggior costo e minor rendimento”. Infine, “per colpire chi già mal se la passa un ruolo centrale lo ha l’inflazione; gas, luce, cellulare, alimenti erodono le scarse risorse disponibili”. Questi i problemi di fronte ai quali si trova “la classe senza organizzazione di classe”…

Una nuova puntata del Diario della crisi, condivisa con Machina e con El Salto. Nel testo, Gianni Giovannelli si sofferma a riflettere su come la classe precaria, “turba divisa, disunita, frammentata, insoddisfatta”, priva di forme di organizzazione di classe, oggi utilizzi forme di resistenza passiva. Nel frattempo viene tagliato il reddito di cittadinanza e il governo della destra spinge sulla coazione al lavoro. Da un lato, dunque, si allarga la platea dei bisognosi, dall’altro si sottraggono alternative a chi già vive nell’incertezza: “Un esempio, fra i molti possibili, […] è il caso Alitalia: quasi duemila lavoratori sono stati estromessi dall’organico, licenziati, individuando nella scelta l’area di quelli che per età o condizioni di salute avevano maggior costo e minor rendimento”. Infine, “per colpire chi già mal se la passa un ruolo centrale lo ha l’inflazione; gas, luce, cellulare, alimenti erodono le scarse risorse disponibili”. Questi i problemi di fronte ai quali si trova “la classe senza organizzazione di classe”…

* * * *

E la crisi in Ucraina è quindi arrivata

in un momento in cui qualcuno

ne aveva bisogno

(Qiao Liang, La bacchetta magica della finanza, 2015)

In data 3 luglio 2023 è stato convertito in legge, con modifiche, il decreto-legge n. 48 del maggio precedente, il primo in tema di lavoro varato per iniziativa del governo di destra guidato da Giorgia Meloni. Come di consueto il pacchetto normativo ha seguito un copione ormai collaudato, eredità degli esecutivi precedenti, nel segno di una continuità quanto meno procedurale.

- Details

- Hits: 1356

Samir Amin: eurocentrismo, malattia congenita del capitalismo

di Monica Quirico*

Nel 1988 usciva Eurocentrismo, di Samir Amin. La casa editrice La città del sole ha reso disponibile in italiano la seconda edizione dell’opera – Eurocentrismo. Modernità, religione e democrazia. Critica dell’eurocentrismo, critica dei culturalismi, a cura di Giorgio Riolo, traduzione di Nunzia Augeri, Napoli/Potenza, 2022) – uscita in francese nel 2008 con una Prefazione e un capitolo conclusivo che aggiornano la versione originale.

Trentacinque anni fa (1988) usciva Eurocentrismo di Samir Amin (1931-2018) che, sfidando la rappresentazione dominante della storia e della cultura occidentali (introiettata anche da una parte del marxismo), contribuiva a innovare radicalmente le categorie interpretative del capitalismo. In un’epoca contrassegnata da movimenti e partiti identitari (in Occidente come altrove), bene ha fatto la casa editrice La città del sole a rendere disponibile in italiano la seconda edizione dell’opera (Eurocentrismo. Modernità, religione e democrazia. Critica dell’eurocentrismo, critica dei culturalismi, a cura di Giorgio Riolo, traduzione di Nunzia Augeri, Napoli/Potenza, 2022), uscita in francese nel 2008 con una Prefazione e un Capitolo conclusivo che aggiornano la versione originale. Tra la prima e la seconda edizione la storia è sembrata prima “finire”, con il crollo del socialismo reale, e poi regredire verso la barbarie generalizzata, con l’attentato alle torri gemelle preso a pretesto dagli USA per imporre il loro controllo militare sull’intero pianeta; un’involuzione che per Amin non è affatto una sorpresa: “l’ideologia borghese, che in origine avanzava ambizioni universalistiche, vi ha rinunciato per sostituirvi il discorso postmodernista delle ‘specificità culturali’ irriducibili (e, in forma volgare, lo scontro inevitabile delle culture)” (p. 32).

Trentacinque anni fa (1988) usciva Eurocentrismo di Samir Amin (1931-2018) che, sfidando la rappresentazione dominante della storia e della cultura occidentali (introiettata anche da una parte del marxismo), contribuiva a innovare radicalmente le categorie interpretative del capitalismo. In un’epoca contrassegnata da movimenti e partiti identitari (in Occidente come altrove), bene ha fatto la casa editrice La città del sole a rendere disponibile in italiano la seconda edizione dell’opera (Eurocentrismo. Modernità, religione e democrazia. Critica dell’eurocentrismo, critica dei culturalismi, a cura di Giorgio Riolo, traduzione di Nunzia Augeri, Napoli/Potenza, 2022), uscita in francese nel 2008 con una Prefazione e un Capitolo conclusivo che aggiornano la versione originale. Tra la prima e la seconda edizione la storia è sembrata prima “finire”, con il crollo del socialismo reale, e poi regredire verso la barbarie generalizzata, con l’attentato alle torri gemelle preso a pretesto dagli USA per imporre il loro controllo militare sull’intero pianeta; un’involuzione che per Amin non è affatto una sorpresa: “l’ideologia borghese, che in origine avanzava ambizioni universalistiche, vi ha rinunciato per sostituirvi il discorso postmodernista delle ‘specificità culturali’ irriducibili (e, in forma volgare, lo scontro inevitabile delle culture)” (p. 32).

Nella sua Introduzione, Riolo ripercorre la vita di Amin dalla nascita in Egitto agli studi in Francia, suo paese di adozione. Il giovane ricercatore, che a Parigi si iscrive al PCF, si trova a lavorare alla sua tesi di dottorato in una fase in cui la Conferenza di Bandung (1955) e successivamente la Conferenza di Belgrado (1961) pongono all’ordine del giorno il processo di decolonizzazione e insieme l’emergere del movimento dei paesi non allineati.

- Details

- Hits: 1561

Giù la testa

di Pierluigi Fagan

Più l’Occidente perde potere demografico, economico, geopolitico in favore del resto del mondo, più questo “resto” reclama e reclamerà una gestione più democratica delle istituzioni del mondo comune.

Più l’Occidente perde potere demografico, economico, geopolitico in favore del resto del mondo, più questo “resto” reclama e reclamerà una gestione più democratica delle istituzioni del mondo comune.

Più il resto del mondo reclama e reclamerà una condivisione maggiore dei poteri che decidono le cose del mondo, più l’oligarchia del sistema occidentale dissolverà ogni residuo di democrazia interna al proprio sistema.

Più il mondo si avvia a nuovi ordini multipolari, meno democrazia ci sarà in Occidente. Questo perché la “ricchezza delle nazioni” che ordina le nostre società, dipende spesso direttamente, altre volte indirettamente, da quanta porzione di mondo controlliamo come “sistema occidentale”. Meno controllo, meno ricchezza distribuibile, più problemi sociali, più problemi di governabilità -quindi- meno democrazia.

L’adattamento a questo potente movimento storico richiederebbe qui da noi una revisione molto profonda dei nostri modi di essere, dagli individuali ai sociali, dalle istituzioni sociali e giuridiche alle forme politiche, ma soprattutto, le forme mentali, le immagini di mondo. Stiamo passando a una nuova epoca storica, ma senza una democrazia ogni cambiamento strutturale sarà impossibile.

La democrazia non è un sistema a interruttore che c’è o non c’è. Nelle società complesse dovrebbe essere un “tendere a…” con vari gradi di intensità, il continuo rischio di regressione, una lunga scala ascensionale di espansione e intensione da sperimentare, correggere e riproporre con passi indietro e qualcuno avanti, lungo decenni e decenni.

- Details

- Hits: 1720

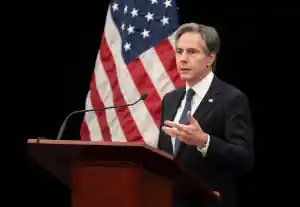

Blinken: eccezionalismo USA, scontro fra grandi potenze, e guerra a oltranza in Ucraina

di Roberto Iannuzzi

Col tramonto dell’egemonia unipolare americana, il manicheismo di Washington richiede un mondo diviso, e un conflitto armato di lunga durata che perpetui questa divisione

“Ciò che stiamo vivendo oggi è ben più di una messa alla prova dell’ordine mondiale post-Guerra Fredda, è la sua fine”.

“Ciò che stiamo vivendo oggi è ben più di una messa alla prova dell’ordine mondiale post-Guerra Fredda, è la sua fine”.

A pronunciare queste parole è stato il segretario di Stato USA Antony Blinken, in un discorso tenuto il 13 settembre alla Johns Hopkins School of Advanced International Studies (SAIS), uno dei “templi” del pensiero strategico americano.

La SAIS fu fondata nel 1943 da Paul Nitze, considerato uno degli architetti della politica di difesa americana durante la Guerra Fredda. Nitze fu il principale autore dell’NSC 68, un documento del Consiglio per la Sicurezza Nazionale che pose le basi per la militarizzazione della Guerra Fredda dal 1950 in poi, con l’espansione del bilancio del Pentagono, lo sviluppo della bomba all’idrogeno e l’incremento degli aiuti militari agli alleati di Washington.

Settantatré anni dopo, Blinken ci pone di fronte alla prospettiva di una nuova, e forse più pericolosa, guerra fredda contro non una, ma due potenze nucleari: Russia e Cina.

Quella di Blinken non è una visione personale, ma riflette quanto già affermato nella Strategia di Sicurezza Nazionale formulata dall’amministrazione Biden nell’ottobre del 2022.

Una crisi senza cause apparenti

Di fronte alla platea della SAIS, Blinken ha decretato la fine dell’era unipolare americana, e l’inizio di una cupa fase di conflitto.

Secondo il segretario di Stato, la fine della Guerra Fredda aveva “portato con sé la promessa di una marcia inesorabile verso una maggiore pace e stabilità, cooperazione internazionale, interdipendenza economica, liberalizzazione politica, e diritti umani”.

- Details

- Hits: 1514

Come il Neoliberalismo ha cambiato le città

Abitare in Italia e in Europa: un confronto

di Alessandro Coppola

La casa e quartieri, esiti e squilibri di un grande esperimento di neoliberalizzazione. Milano e l’Italia in un confronto europeo

Ricorre spesso in Italia una discussione sulla maggiore o minore pertinenza dell’uso della categoria del “neoliberalismo” nell’analisi della traiettoria delle politiche pubbliche degli ultimi trent’anni. Per alcuni c’è stato eccome, per altri si tratta invece di un inganno ideologico. Per i primi, le privatizzazioni, l’austerità, le esternalizzazioni di politiche e servizi pubblici sarebbero la riprova della pertinenza dell’uso di quel concetto. Per i secondi, il persistere di un livello elevato di spesa pubblica viceversa ne smentirebbe la pertinenza. Complessivamente, chi scrive concorda con chi – e sono molti, e autorevoli – pensa che il neoliberalismo non sia stato un progetto di mera de-statizzazione della società, bensì di profonda riarticolazione del ruolo dello stato, delle sue finalità come della sua strumentazione. E che quindi il permanere di una spesa pubblica elevata, o di un ruolo rilevante da parte dello stato, non siano di per sé dimostrazione della non pertinenza di quella categoria nell’analisi del caso italiano. Al di là di come ci si collochi in questa tenzone, è tuttavia possibile osservare come se c’è in Italia un ambito di politica pubblica dove si è potuta misurare una chiara ed inequivoca torsione neoliberale questo è la politica delle città, latamente intesa.

Ricorre spesso in Italia una discussione sulla maggiore o minore pertinenza dell’uso della categoria del “neoliberalismo” nell’analisi della traiettoria delle politiche pubbliche degli ultimi trent’anni. Per alcuni c’è stato eccome, per altri si tratta invece di un inganno ideologico. Per i primi, le privatizzazioni, l’austerità, le esternalizzazioni di politiche e servizi pubblici sarebbero la riprova della pertinenza dell’uso di quel concetto. Per i secondi, il persistere di un livello elevato di spesa pubblica viceversa ne smentirebbe la pertinenza. Complessivamente, chi scrive concorda con chi – e sono molti, e autorevoli – pensa che il neoliberalismo non sia stato un progetto di mera de-statizzazione della società, bensì di profonda riarticolazione del ruolo dello stato, delle sue finalità come della sua strumentazione. E che quindi il permanere di una spesa pubblica elevata, o di un ruolo rilevante da parte dello stato, non siano di per sé dimostrazione della non pertinenza di quella categoria nell’analisi del caso italiano. Al di là di come ci si collochi in questa tenzone, è tuttavia possibile osservare come se c’è in Italia un ambito di politica pubblica dove si è potuta misurare una chiara ed inequivoca torsione neoliberale questo è la politica delle città, latamente intesa.

Tale torsione ha qui assunto una forma tradizionale di drastica riduzione del ruolo sia regolativo sia di intervento diretto dello stato e di contestuale apertura al mercato. A partire dagli anni 90, il trattamento pubblico di diversi oggetti che hanno a che fare con la vita delle città è stato ri-organizzato attorno al principio della preminenza dello scambio di mercato in una misura che, come vedremo, non ha sostanzialmente paragoni fra i paesi europei a noi più vicini.

- Details

- Hits: 1329

La governanza dell’Unione Europea

di Giuliana Commisso

L’incapacità rivelata

Nel discorso sullo Stato dell’Unione Ursula von der Leyen ha platealmente rivelato l’impotenza e l’incapacità politica sua e della Commissione europea di andare oltre i tentativi di gestione delle contingenze, chiedendo a Mario Draghi di disegnare un futuro “competitivo” per l’UE prescindendo dagli esiti della consultazione elettorale del 2024.

Nel discorso sullo Stato dell’Unione Ursula von der Leyen ha platealmente rivelato l’impotenza e l’incapacità politica sua e della Commissione europea di andare oltre i tentativi di gestione delle contingenze, chiedendo a Mario Draghi di disegnare un futuro “competitivo” per l’UE prescindendo dagli esiti della consultazione elettorale del 2024.

Qualche giorno prima dell’investitura a riformatore della governance sulle pagine dell’Economist Draghi rimarcava che “sarebbe deleterio tornare ai vecchi ‘paletti’ fiscali pre-pandemia”. Invocava la necessità di “nuove regole nell’Eurozona e di più sovranità condivisa” nonché “ingenti investimenti in tempi brevi, tra cui la difesa, la transizione verde e la digitalizzazione”[1]. Per farlo – rimarcava – occorre “superare quelle regole di bilancio e quelle norme sugli aiuti di Stato che limitano la capacità dei singoli Paesi di agire in maniera indipendente”. Durante la presidenza della BCE Draghi aveva coniato il termine “pilota automatico” per definire quell'insieme di strumenti di disciplina fiscale che avrebbero garantito la rigida applicazione dell’austerità e delle politiche neoliberiste in ciascun Paese membro dell’Unione Europea a prescindere dall'indirizzo politico del governo di turno. Ci sono buone ragioni per dubitare che possa rinunciare all'eredità ordoliberale nel disegnare ex novo una costituzione europea.

La vecchia dialettica tra Stato e mercato, fra statalismo socialista e mercato capitalista, e un loro compromesso social-democratico, non ha più ragione di essere da quando l’accumulazione capitalistica di valore si è definitivamente scollata dalle economie nazionali.

- Details

- Hits: 2176

A proposito del cosiddetto capitalismo woke

di Carlo Formenti

Carl Rhodes: Capitalismo woke. Come la moralità aziendale minaccia la democrazia, Fazi Editore, 2023

Leggendo il libro dell’australiano Carl Rhodes, esperto di teorie dell’organizzazione e docente dell’Università di Sidney (Capitalismo woke. Come la moralità aziendale minaccia la democrazia, Fazi editore) è difficile non rendersi conto di un paradosso: scritto con l’intenzione di denunciare i veri obiettivi politici che si nascondono dietro la svolta “progressista” di alcune grandi imprese multinazionali, finisce invece per svelare (sia pure involontariamente) le ragioni per cui la sinistra “politicamente corretta”, con la quale Rhodes si identifica, ha poche chance di contrastare gli obiettivi in questione.

Leggendo il libro dell’australiano Carl Rhodes, esperto di teorie dell’organizzazione e docente dell’Università di Sidney (Capitalismo woke. Come la moralità aziendale minaccia la democrazia, Fazi editore) è difficile non rendersi conto di un paradosso: scritto con l’intenzione di denunciare i veri obiettivi politici che si nascondono dietro la svolta “progressista” di alcune grandi imprese multinazionali, finisce invece per svelare (sia pure involontariamente) le ragioni per cui la sinistra “politicamente corretta”, con la quale Rhodes si identifica, ha poche chance di contrastare gli obiettivi in questione.

Partiamo dal senso del termine woke, ormai di uso comune nel mondo anglofono ma che non tarderà a diffondersi in un’Europa sempre più “americanizzata”. Coniato dagli afroamericani nel contesto dei movimenti per i diritti civili degli anni Sessanta, e rilanciato nel corso delle mobilitazioni del movimento Black Lives Matter, nato per protestare contro gli assassinii a sangue freddo di cittadini neri ad opera di poliziotti bianchi (sistematicamente impuniti), è stato adottato anche dalle altre componenti della nuova sinistra Usa con il significato di essere attento, sensibile e ben informato rispetto a ogni genere di discriminazione e ingiustizia razziale o sociale (in particolare Rhodes elenca temi come sessismo, razzismo, ambientalismo, diritti LGBTQI+ e disuguaglianza economica, quest’ultima lasciata non a caso per ultima, ma su ciò tornerò più avanti).

- Details

- Hits: 1509

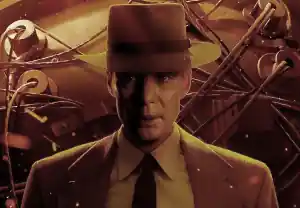

Oppenheimer: dal dilemma morale alla scienza di classe. Una recensione marxista del film di Nolan

di Domenico Cortese

«Ricorda quando temevamo che la costruzione della bomba avrebbe potuto mettere in moto una reazione a catena che avrebbe distrutto il mondo? Penso che lo abbiamo fatto». È la frase con cui Cillian Murphy, che interpreta Robert Oppenheimer, chiude la scena finale del biopic di Christopher Nolan, diventato in pochissimi giorni il film del noto regista più visto in Italia e che si considera già uno dei favoriti alla vittoria degli Oscar del prossimo anno. Oppenheimer ha la caratteristica di introdurre diversi quesiti, nel dibattito pubblico, circa la natura e la legittimità di determinate scelte nella ricerca scientifica una volta preso atto che essa è legata drasticamente a una certa linea politico-ideologica. Le risposte che il film trasmette allo spettatore, tuttavia, com’è evidente dalla citazione messa in apertura, hanno a che fare molto astrattamente con il dilemma morale soggettivo dello scienziato per aver inventato una tecnica di distruzione di massa e ignorano quasi del tutto l’evidenza dei conflitti sociali insanabili – sul piano nazionale e globale – che porteranno al primo utilizzo della bomba nucleare e al clima della guerra fredda, conflitti che pure hanno un ruolo importante nello sviluppo della narrazione sulla vita del protagonista.

«Ricorda quando temevamo che la costruzione della bomba avrebbe potuto mettere in moto una reazione a catena che avrebbe distrutto il mondo? Penso che lo abbiamo fatto». È la frase con cui Cillian Murphy, che interpreta Robert Oppenheimer, chiude la scena finale del biopic di Christopher Nolan, diventato in pochissimi giorni il film del noto regista più visto in Italia e che si considera già uno dei favoriti alla vittoria degli Oscar del prossimo anno. Oppenheimer ha la caratteristica di introdurre diversi quesiti, nel dibattito pubblico, circa la natura e la legittimità di determinate scelte nella ricerca scientifica una volta preso atto che essa è legata drasticamente a una certa linea politico-ideologica. Le risposte che il film trasmette allo spettatore, tuttavia, com’è evidente dalla citazione messa in apertura, hanno a che fare molto astrattamente con il dilemma morale soggettivo dello scienziato per aver inventato una tecnica di distruzione di massa e ignorano quasi del tutto l’evidenza dei conflitti sociali insanabili – sul piano nazionale e globale – che porteranno al primo utilizzo della bomba nucleare e al clima della guerra fredda, conflitti che pure hanno un ruolo importante nello sviluppo della narrazione sulla vita del protagonista.

Su questa contraddizione del film ci vogliamo oggi concentrare, focalizzandoci soprattutto su tre aspetti: l’approccio socialmente impegnato degli scienziati del circolo di Oppenheimer e l’idea di scienza che questo richiama, i limiti della resa cinematografica degli interessi personalistici che conducono all’accanimento su Oppenheimer e, di conseguenza, il non-detto del film sulle radici di classe del processo allo scienziato e della strategia atomica degli USA.

- Details

- Hits: 1978

Un anno di bugie sul Nord Stream

di Seymour Hersh

L'amministrazione Biden non ha riconosciuto la propria responsabilità nell'attentato al gasdotto né lo scopo del sabotaggio

Non so molto delle operazioni segrete della CIA - nessun estraneo può farlo - ma so che la componente essenziale di tutte le missioni di successo è la totale negabilità. Gli uomini e le donne americani che si sono mossi, sotto copertura, dentro e fuori la Norvegia nei mesi necessari per pianificare e portare a termine la distruzione di tre dei quattro gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico un anno fa, non hanno lasciato alcuna traccia - nemmeno un accenno all'esistenza della squadra - se non il successo della loro missione.

Non so molto delle operazioni segrete della CIA - nessun estraneo può farlo - ma so che la componente essenziale di tutte le missioni di successo è la totale negabilità. Gli uomini e le donne americani che si sono mossi, sotto copertura, dentro e fuori la Norvegia nei mesi necessari per pianificare e portare a termine la distruzione di tre dei quattro gasdotti Nord Stream nel Mar Baltico un anno fa, non hanno lasciato alcuna traccia - nemmeno un accenno all'esistenza della squadra - se non il successo della loro missione.

La negabilità, come opzione per il presidente Joe Biden e i suoi consiglieri di politica estera, era fondamentale. Nessuna informazione significativa sulla missione è stata inserita in un computer, bensì digitata su una Royal o forse su una macchina da scrivere Smith Corona con una o due copie carbone, come se Internet e il resto del mondo online non fossero ancora stati inventati. La Casa Bianca era isolata dagli avvenimenti nei pressi di Oslo; i vari rapporti e aggiornamenti dal campo venivano forniti direttamente al direttore della CIA Bill Burns, che era l'unico collegamento tra i pianificatori e il presidente, il quale autorizzò la missione il 26 settembre 2022. Una volta completata la missione, i fogli dattiloscritti e i carboni sono stati distrutti, senza lasciare alcuna traccia fisica, nessuna prova che possa essere dissotterrata in seguito da un procuratore speciale o da uno storico presidenziale. Si potrebbe definire il crimine perfetto.

C'era una falla, un divario di comprensione tra coloro che hanno portato a termine la missione e il Presidente Biden, sul perché avesse ordinato la distruzione degli oleodotti quando l'ha fatto. Il mio rapporto iniziale di 5.200 parole, pubblicato all'inizio di febbraio, si concludeva in modo criptico citando un funzionario a conoscenza della missione che mi diceva: "Era una bella storia di copertura". Il funzionario ha aggiunto: "L'unico difetto era la decisione di farlo".

- Details

- Hits: 1040

Contro l’Imperialismo, anche se tricolore!

di Konrad Nobile

Due rivendicazioni di molti attuali movimenti italiani di “dissenso” sono l’uscita dell’Italia dalla NATO e la chiusura delle basi americane presenti da decenni sul suolo nazionale, tributo da pagare per la sconfitta nella seconda guerra mondiale (il tentativo della borghesia italiana voltagabbana di salire sul carro dei vincitori con l’armistizio dell’8 settembre 1943, pietra tombale della sovranità italiana, non ci esentò dal pagamento di tale tributo). Tali rivendicazioni sono sacrosante, essendo intollerabile ed umiliante pensare al fatto che la terra in cui viviamo sia sotto occupazione da parte di truppe forestiere in armi, che nei nostri cieli decollino velivoli stranieri portatori di morte, da noi [1] e soprattutto altrove [2], e che la penisola italica venga pericolosamente usata come grande deposito per le armi (anche nucleari [3]) della più grande potenza globale.

Due rivendicazioni di molti attuali movimenti italiani di “dissenso” sono l’uscita dell’Italia dalla NATO e la chiusura delle basi americane presenti da decenni sul suolo nazionale, tributo da pagare per la sconfitta nella seconda guerra mondiale (il tentativo della borghesia italiana voltagabbana di salire sul carro dei vincitori con l’armistizio dell’8 settembre 1943, pietra tombale della sovranità italiana, non ci esentò dal pagamento di tale tributo). Tali rivendicazioni sono sacrosante, essendo intollerabile ed umiliante pensare al fatto che la terra in cui viviamo sia sotto occupazione da parte di truppe forestiere in armi, che nei nostri cieli decollino velivoli stranieri portatori di morte, da noi [1] e soprattutto altrove [2], e che la penisola italica venga pericolosamente usata come grande deposito per le armi (anche nucleari [3]) della più grande potenza globale.

Se tuttavia abbondano astio e critiche alla presenza americana in Italia non altrettanto si può dire su un altro tema collegato e sul quale diffusamente si tace: l’imperialismo italiano.

Lo Stato Italiano, stando ai dati ufficiali, dispiega attualmente circa 7.300 suoi militari in 24 paesi [4], dando un enorme contributo attivo a quelle missioni internazionali che non sono altro che operazioni di occupazione e brigantaggio imperialista, retoricamente edulcorate con definizioni come “peacekeeping” o “missioni umanitarie”.

- Details

- Hits: 939

Educazione e violenza: parliamone. Alcuni elefanti nella stanza

di Andrea Muni

La morale insegnata senza precauzioni diventa una cattedrale deserta che [gli educati] temono, e di cui spaccano le vetrate, in spregio a questa vita collettiva che li esclude

(F. Deligny)

Che sorpresa! La gente – repressa, isolata, stordita da droghe legali, inselvatichita dallo sfruttamento e da tre anni di reclusioni – è “tendenzialmente” più infelice e più violenta

Sembra difficile negare che dal presunto ritorno alla normalità post-covid gli episodi di violenza siano in drammatico ed esponenziale aumento. Dai dati Eurispes del 2022 sui crimini violenti a quelli di Federfarma sull’abuso diffuso di psicofarmaci (per tacere di alcol e droghe), arrivando fino alle aberranti notizie della recentissima attualità, sono fin troppi gli indicatori di una vera e propria escalation. Non si tratta di allarmismo, ma dell’urgenza di inquadrare un fenomeno che, purtroppo, non si esaurirà nel giro di qualche mese. La violenza di genere, purtroppo sempre in auge, è senza dubbio l’ambito in cui ne vediamo emergere il lato più spaventoso, frequente e giustamente mediatizzato. Un secondo importante ambito di esacerbazione della violenza riguarda invece la zona grigia delle lesioni personali – dai furti violenti alle estorsioni, dalla gelosia (non solo sentimentale, ma anche in famiglia, tra compagni di lavoro o tra amici) alle aggressioni per futili motivi, dalle risse al bar o in discoteca ai litigi tra vicini e automobilisti per precedenze o parcheggi “rubati”. In terzo luogo troviamo il dato sugli omicidi volontari e preterintenzionali rilasciati dal Viminale il 23 luglio di quest’anno, che segnala un incremento del 4%.

- Details

- Hits: 964

Dialettica dell’irrazionalismo

di Enzo Traverso

Da Dialettica dell’irrazionalismo. Lukács tra nazismo e stalinismo, Ombre Corte, Verona 2022

Paradossalmente, ciò che manca ne La distruzione della ragione è l’irrazionalismo nazista. Dopo aver dedicato centinaia di pagine a spiegare come la maggior parte delle correnti della filosofia tedesca si fossero così profondamente allontanate dall’eredità dell’Aufklälrung, il libro non cerca di studiare la loro incorporazione in una nuova forma razzista e imperialista di irrazionalismo. Non dedica alcun capitolo alla Weltanschauung nazista, che viene quasi ignorata ad eccezione, come abbiamo visto, di alcune citazioni tratte da Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts di Alfred Rosenberg. Lukács insiste fin dall’inizio sul fatto che, invece di seguire una dinamica interna e “immanente”, la storia dell’irrazionalismo dovrebbe essere messa in relazione con alcune tendenze strutturali del capitalismo tedesco, ma non sembra molto interessato ad analizzare il modo in cui nichilismo, anti-umanesimo, razzismo, nazionalismo e imperialismo siano infine confluiti in una nuova ideologia sincretica. Egli segue il percorso del razzismo europeo da Gobineau a Rosenberg, passando per Gumplowicz, Woltmann e Chamberlain, cioè da un razzismo contemplativo a un razzismo “rigenerativo” che accoglieva le istanze del darwinismo sociale, ma non esamina la nascita di una nuova teoria razziale fondata sul “nordicismo”, l’eugenetica e una nuova concezione geopolitica – biologista e vitalista – dello “spazio vitale” (Lebensraum). Così, i nomi di Hans Günther, il pensatore ufficiale del razzismo nazista (Rassenkunde), Karl Haushofer, il geografo che teorizzò l’espansionismo tedesco in Europa orientale, e Friedrich Ratzel, il geografo del XIX secolo che forgiò il concetto di “spazio vitale”, non appaiono nel libro di Lukács.

Paradossalmente, ciò che manca ne La distruzione della ragione è l’irrazionalismo nazista. Dopo aver dedicato centinaia di pagine a spiegare come la maggior parte delle correnti della filosofia tedesca si fossero così profondamente allontanate dall’eredità dell’Aufklälrung, il libro non cerca di studiare la loro incorporazione in una nuova forma razzista e imperialista di irrazionalismo. Non dedica alcun capitolo alla Weltanschauung nazista, che viene quasi ignorata ad eccezione, come abbiamo visto, di alcune citazioni tratte da Der Mythus des zwanzigsten Jahrhunderts di Alfred Rosenberg. Lukács insiste fin dall’inizio sul fatto che, invece di seguire una dinamica interna e “immanente”, la storia dell’irrazionalismo dovrebbe essere messa in relazione con alcune tendenze strutturali del capitalismo tedesco, ma non sembra molto interessato ad analizzare il modo in cui nichilismo, anti-umanesimo, razzismo, nazionalismo e imperialismo siano infine confluiti in una nuova ideologia sincretica. Egli segue il percorso del razzismo europeo da Gobineau a Rosenberg, passando per Gumplowicz, Woltmann e Chamberlain, cioè da un razzismo contemplativo a un razzismo “rigenerativo” che accoglieva le istanze del darwinismo sociale, ma non esamina la nascita di una nuova teoria razziale fondata sul “nordicismo”, l’eugenetica e una nuova concezione geopolitica – biologista e vitalista – dello “spazio vitale” (Lebensraum). Così, i nomi di Hans Günther, il pensatore ufficiale del razzismo nazista (Rassenkunde), Karl Haushofer, il geografo che teorizzò l’espansionismo tedesco in Europa orientale, e Friedrich Ratzel, il geografo del XIX secolo che forgiò il concetto di “spazio vitale”, non appaiono nel libro di Lukács.

- Details

- Hits: 1922

Lezioni ucraine – 2

di Enrico Tomaselli

Ad oltre un anno e mezzo dall’inizio dell’Operazione Speciale Militare, una panoramica a volo d’uccello sul conflitto consente se non di fare un bilancio, certamente di metterne in luce taluni aspetti significativi. Come spesso capita, il senso di determinati avvenimenti, pur del tutto noti, si coglie infatti solo a distanza. Il tentativo, quindi, è di abbozzare delle lezioni che si possono trarre dalla guerra in corso, esaminandone l’excursus dapprima dal punto di vista ucraino, poi da quello russo. In questa seconda parte si esaminerà la guerra dalla prospettiva russa.

Ad oltre un anno e mezzo dall’inizio dell’Operazione Speciale Militare, una panoramica a volo d’uccello sul conflitto consente se non di fare un bilancio, certamente di metterne in luce taluni aspetti significativi. Come spesso capita, il senso di determinati avvenimenti, pur del tutto noti, si coglie infatti solo a distanza. Il tentativo, quindi, è di abbozzare delle lezioni che si possono trarre dalla guerra in corso, esaminandone l’excursus dapprima dal punto di vista ucraino, poi da quello russo. In questa seconda parte si esaminerà la guerra dalla prospettiva russa.

* * * *

In questa seconda parte delle Lezioni Ucraine [1], si proverà ad analizzare i cambiamenti strategici e tattici intervenuti nel conflitto, da parte russa, a partire dall’avvio della OSM sino ad ora. La prima, e più interessante osservazione da fare è che il punto di vista russo, in questa guerra – e proprio a partire dalla scelta di definirla inizialmente come una Operazione Speciale – è mutato considerevolmente; forse non sempre tempestivamente, ma certo con grande flessibilità. Del resto, basta osservare il quadro generale internazionale, e più specificatamente quello del conflitto nei suoi aspetti bellici sul campo, per comprendere con grande evidenza come la Federazione Russa abbia gestito le mutevoli dinamiche della guerra molto meglio di quanto non abbia fatto la NATO; e ciò nonostante a Washington questo conflitto lo si è preparato da quasi vent’anni.

Come già detto precedentemente, si vuole qui analizzare la condotta strategica e tattica delle forze avverse, senza entrare più del necessario nelle motivazioni politiche che le hanno determinate. Ma, indiscutibilmente, tutta la prima fase della OSM è stata eminentemente politica.

- Details

- Hits: 2127

L’ipocrisia delle grandi potenze nel discorso all’ONU di Vucic

di Chiara Nalli

“I principi non si applicano solo ai forti, si applicano a tutti. Se non è così, allora non sono più principi”.

Il primo estratto del discorso del presidente serbo Vucic davanti all'Assemblea generale dell'ONU è apparso sulla stampa serba intorno alle 17.00 di giovedì 21 settembre. Il principale quotidiano del Paese ha titolato “Dov'era il diritto internazionale quando avete attaccato la Serbia?”. E se il resoconto dei giornali nazionali è stato capace di suscitare un immediato entusiasmo, l’intero discorso, disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=PXt1bBtHxVI - in inglese - può essere considerato, a pieno titolo, un intervento di portata storica. Tanto che la frase citata nel titolo è stata interrotta dagli applausi della sala.

Il primo estratto del discorso del presidente serbo Vucic davanti all'Assemblea generale dell'ONU è apparso sulla stampa serba intorno alle 17.00 di giovedì 21 settembre. Il principale quotidiano del Paese ha titolato “Dov'era il diritto internazionale quando avete attaccato la Serbia?”. E se il resoconto dei giornali nazionali è stato capace di suscitare un immediato entusiasmo, l’intero discorso, disponibile qui: https://www.youtube.com/watch?v=PXt1bBtHxVI - in inglese - può essere considerato, a pieno titolo, un intervento di portata storica. Tanto che la frase citata nel titolo è stata interrotta dagli applausi della sala.

In un consesso dominato dalle tematiche legate alla guerra in Ucraina, sgranellate dalla stampa con la consueta superficialità, il presidente serbo è intervenuto riportando al centro la vicenda del proprio Paese, sotto una duplice prospettiva: ricordando, da un lato, come le attuali situazioni di conflitto (con particolare riguardo all’Ucraina) siano in massima parte la conseguenza della violazione del diritto internazionale da parte delle grandi potenze, nell’ambito di un processo di espansione strategica avviato proprio con l’attacco NATO alla Serbia; dall’altro - denunciando l’attuale stato delle relazioni con il Kosovo, in cui le stesse superpotenze - USA e UE - coinvolte come meditatori, applicano sistematicamente “doppi standard” - capaci di portare alla cronicizzazione - o peggio l’inasprimento - del conflitto.

Vucic ha scelto di parlare del proprio Paese, con la consapevolezza della dimensione universale, profondamente politica e attuale, insita nella sua storia e nella sua posizione strategica:

- Details

- Hits: 1494

Il Nietzsche metafisico di Heidegger

di Gianni Vattimo*

Martin Heidegger, Nietzsche, Adelphi, Milano 1994, ed. orig. 1961, trad. dal tedesco di Franco Volpi.

Nei corsi universitari degli anni ‘36-40 e negli altri testi (degli stessi anni) che sono raccolti nel volume su Nietzsche Heidegger legge il pensiero di Nietzsche in maniera del tutto originale rispetto alle interpretazioni che ne erano state date nei decenni precedenti, e che, sebbene avessero colto in generale il significato globale e radicale della critica nietzscheana, non aveva mai preso così intensamente sul serio la “pretesa” del filosofo di rappresentare una svolta epocale nella storia dello spirito europeo. Espressioni come quella che fa da titolo a un capitolo di Ecce homo, “Perché io sono un destino”, il più delle volte erano arse da mettere sul conto dell’incipiente pazzia di Nietzsche. Heidegger le prende invece sul serio, a modo suo; e proprio per questo la sua lettura di Nietzsche innova profondamente rispetto a quelle precedenti, anche quando abbiano la densità speculativa dello studio di Jaspers (uscito nel 1936) o di quello di Alfred Baeumler (forse troppo ingiustamente messo da parte, oggi, come nazista, uscito nel 1931). Il punto è che Nietzsche era stato generalmente inteso, prima di Heidegger, come un critico della Zivilisation o, secondo l’espressione di Dilthey, come un Lebensphilosoph — che non significa anzitutto un “filosofo vitali, ma un pensatore “esistenziale”, che non crede più alla filosofia come metafisica, come teoria generale dell’essere, ma che la esercita come una riflessione personale, spesso di carattere saggistico, secondo un modello che risale a Montaigne o anche al pensiero della tarda antichità.

Nei corsi universitari degli anni ‘36-40 e negli altri testi (degli stessi anni) che sono raccolti nel volume su Nietzsche Heidegger legge il pensiero di Nietzsche in maniera del tutto originale rispetto alle interpretazioni che ne erano state date nei decenni precedenti, e che, sebbene avessero colto in generale il significato globale e radicale della critica nietzscheana, non aveva mai preso così intensamente sul serio la “pretesa” del filosofo di rappresentare una svolta epocale nella storia dello spirito europeo. Espressioni come quella che fa da titolo a un capitolo di Ecce homo, “Perché io sono un destino”, il più delle volte erano arse da mettere sul conto dell’incipiente pazzia di Nietzsche. Heidegger le prende invece sul serio, a modo suo; e proprio per questo la sua lettura di Nietzsche innova profondamente rispetto a quelle precedenti, anche quando abbiano la densità speculativa dello studio di Jaspers (uscito nel 1936) o di quello di Alfred Baeumler (forse troppo ingiustamente messo da parte, oggi, come nazista, uscito nel 1931). Il punto è che Nietzsche era stato generalmente inteso, prima di Heidegger, come un critico della Zivilisation o, secondo l’espressione di Dilthey, come un Lebensphilosoph — che non significa anzitutto un “filosofo vitali, ma un pensatore “esistenziale”, che non crede più alla filosofia come metafisica, come teoria generale dell’essere, ma che la esercita come una riflessione personale, spesso di carattere saggistico, secondo un modello che risale a Montaigne o anche al pensiero della tarda antichità.

- Details

- Hits: 1423

L’economia di guerra oggi

di Andrea Vento – Gruppo Insegnanti di Geografia Autorganizzati

L’inizio dell’Operazione militare russa in Ucraina il 24 febbraio dello scorso anno, grave escalation del conflitto iniziato nel 2014, ha inevitabilmente innescato un’ampia gamma di effetti principalmente riconducibili a tre distinte sfere, seppur tra loro interconnesse e interdipendenti. Gli analisti hanno, infatti, registrato significativi mutamenti:

L’inizio dell’Operazione militare russa in Ucraina il 24 febbraio dello scorso anno, grave escalation del conflitto iniziato nel 2014, ha inevitabilmente innescato un’ampia gamma di effetti principalmente riconducibili a tre distinte sfere, seppur tra loro interconnesse e interdipendenti. Gli analisti hanno, infatti, registrato significativi mutamenti:

1. nelle relazioni geopolitiche e geoeconomiche,

2. nella dinamica dell’economia mondiale oltre che nella sua struttura produttiva

3. nel ciclo economico e nei bilanci statali in primis dei Paesi coinvolti direttamente nel conflitto, e, seppur in misura minore, anche nei cosiddetti cobelligeranti e, perfino in quelli, maggioritari per numero, che hanno mantenuto una posizione neutralista.

La frattura geopolitica e geoeconomica

Nel contesto delle relazioni geopolitiche si è determinata una profonda frattura interna all’Europa delimitata dai confini occidentali di Russia e Bielorussia provocata non tanto dalla votazione dell’Assemblea Generale dell’Onu del 3 marzo 2022 di condanna dell’invasione russa dell’Ucraina, approvata da 141 Paesi su 193, quanto dall’introduzione delle misure restrittive promosse dagli Stati Uniti ai danni di Mosca e adottate da parte di 37 Paesi (pari a solo il 19% del totale) appartenenti al cosiddetto Occidente globale, vale a dire i Paesi Nato e i loro più fidati “alleati” nei vari scacchieri regionali (carta 1).

- Details

- Hits: 1661

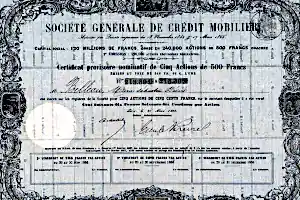

Saint-Simon, precursore di Keynes

di Leo Essen

Andate a rileggere «Moneta e crisi» di Sergio Bologna, prendete questo testo del 1974 – dice Negri nel 78 – e ci troverete tutto ciò che è Autonomia Operaia.

Andate a rileggere «Moneta e crisi» di Sergio Bologna, prendete questo testo del 1974 – dice Negri nel 78 – e ci troverete tutto ciò che è Autonomia Operaia.

Cosa fa Bologna in questo testo? Inizia la decostruzione – sacrosanta – della differenza tra capitale industriale e capitale finanziario.

In Lotte di classe in Francia, Marx definisce l’aristocrazia finanziaria come la riproduzione del sottoproletariato alla sommità della società borghese, e, dunque, gli attribuisce tutte le caratteristiche del Lumpen (arretratezza, parassitismo, furto, infamia, eccetera).

In questo giudizio storico, dice Bologna, si trova tutto il Manchesterismo di Marx. Si trova quella partizione tra lavoro produttivo (industriali e proletari) e lavoro improduttivo e parassitario (finanza e sottoproletariato – e attaché di Stato).

Nel 50 Marx dice che l’aristocrazia finanziaria non esprime il momento core del capitale, ma solo un aspetto, per così dire, accessorio. Eppure, dice Bologna, nel 56 il punto di vista cambia e la banca diventa il punto di partenza per l’analisi dell’intera borghesia. Cos’è successo?

È successo che in Francia Emile e Isaac Péreire fondano il Crédit Mobilier e lanciano il socialismo bonapartista. Marx intuisce di trovarsi di fronte a un mutamento nei meccanismi di estrazione di plusvalore.

Bonaparte, dice Bologna, non poteva più contare su un controllo diretto dalla forza lavoro di fabbrica. Una classe operaia che aveva fatto il 48, dice, non si lasciava più sfruttare oltre certi limiti, pagare sotto certi limiti.

- Details

- Hits: 982

Il rompicapo della ricomposizione dentro le rivolte della banlieue

Intervista ad Atanasio Bugliari Goggia

Frutto di una lunga ricerca sul campo, Atanasio Bugliari Goggia ha scritto, per i tipi di Ombrecorte, due importanti volumi sulle lotte e le organizzazioni politiche di banlieue. Dopo le rivolte di giugno è stato intervistato da diverse riviste e siti italiani, tuttavia abbiamo sentito ugualmente la necessità di interrogarlo per approfondire alcuni temi che ci sono sembrati trascurati e che invece riteniamo di primaria importanza: dal rapporto tra la composizione di classe delle rivolte e le organizzazioni politiche al problema della ricomposizione tra pezzi di proletariato metropolitano, separati da una linea del colore che alimenta le più feroci forme di razzismo. Nessuno possiede ed è in grado di praticare le soluzioni ai problemi discussi nell’intervista, tuttavia il nostro ospite ci offre un’importante indicazione: solo la forza delle lotte riesce a rendere appetibile la pratica della ricomposizione e a spezzare la linea del colore. Al contrario tutte le altre forme liberali di antirazzismo non fanno che confermare, anche se con un segno diverso, quella separazione che rappresenta il nostro principale problema politico. Con questa intervista inauguriamo, insieme alla sezione «vortex», un piccolo dossier sulla Francia in vista del dibattito con Louisa Yousfi, Houria Bouteldja e lo stesso Atanasio Bugliari Goggia, che si terrà a Bologna il 22 Settembre all’interno del «Festival Kritik 00» organizzato da Punto Input, Machina e DeriveApprodi.

Frutto di una lunga ricerca sul campo, Atanasio Bugliari Goggia ha scritto, per i tipi di Ombrecorte, due importanti volumi sulle lotte e le organizzazioni politiche di banlieue. Dopo le rivolte di giugno è stato intervistato da diverse riviste e siti italiani, tuttavia abbiamo sentito ugualmente la necessità di interrogarlo per approfondire alcuni temi che ci sono sembrati trascurati e che invece riteniamo di primaria importanza: dal rapporto tra la composizione di classe delle rivolte e le organizzazioni politiche al problema della ricomposizione tra pezzi di proletariato metropolitano, separati da una linea del colore che alimenta le più feroci forme di razzismo. Nessuno possiede ed è in grado di praticare le soluzioni ai problemi discussi nell’intervista, tuttavia il nostro ospite ci offre un’importante indicazione: solo la forza delle lotte riesce a rendere appetibile la pratica della ricomposizione e a spezzare la linea del colore. Al contrario tutte le altre forme liberali di antirazzismo non fanno che confermare, anche se con un segno diverso, quella separazione che rappresenta il nostro principale problema politico. Con questa intervista inauguriamo, insieme alla sezione «vortex», un piccolo dossier sulla Francia in vista del dibattito con Louisa Yousfi, Houria Bouteldja e lo stesso Atanasio Bugliari Goggia, che si terrà a Bologna il 22 Settembre all’interno del «Festival Kritik 00» organizzato da Punto Input, Machina e DeriveApprodi.

* * * *

In altre interviste hai offerto una spiegazione delle rivolte inserendole nel quadro di crisi economica e sociale che ormai attanaglia da diversi lustri tutta l’Europa. È possibile individuare altri elementi che ci aiutino a comprendere il fenomeno? Ad esempio il tema dell’integrazione mi sembra un aspetto centrale, soprattutto in un paese come la Francia dove, tra le altre cose, esiste il diritto di suolo. Cosa ne pensi?

- Details

- Hits: 2360

Lezioni ucraine – 1

di Enrico Tomaselli

A oltre un anno e mezzo dall’inizio dell’Operazione Speciale Militare, una panoramica a volo d’uccello sul conflitto consente se non di fare un bilancio, certamente di metterne in luce taluni aspetti significativi. Come spesso capita, il senso di determinati avvenimenti, pur del tutto noti, si coglie infatti solo a distanza. Il tentativo, quindi, è di abbozzare delle lezioni che si possono trarre dalla guerra in corso, esaminandone l’excursus dapprima dal punto di vista ucraino, poi da quello russo. In questa prima parte si esaminerà pertanto dalla prospettiva di Kiev.

A oltre un anno e mezzo dall’inizio dell’Operazione Speciale Militare, una panoramica a volo d’uccello sul conflitto consente se non di fare un bilancio, certamente di metterne in luce taluni aspetti significativi. Come spesso capita, il senso di determinati avvenimenti, pur del tutto noti, si coglie infatti solo a distanza. Il tentativo, quindi, è di abbozzare delle lezioni che si possono trarre dalla guerra in corso, esaminandone l’excursus dapprima dal punto di vista ucraino, poi da quello russo. In questa prima parte si esaminerà pertanto dalla prospettiva di Kiev.

* * * *

Le lezioni che la guerra ucraina sta fornendo sono svariate, ed alcune anche molto interessanti. Il fatto che il conflitto si collochi in un passaggio cruciale della Storia, anzi che ne sia un importante fattore di accelerazione, rischia naturalmente di offuscarle, di renderle meno evidenti. Anche solo da un punto di vista strettamente militare, però, ci sarebbe molto da imparare – e per quanto è possibile vedere/sapere, dall’altra parte dell’Atlantico non sembra che stiano imparando molto. Eppure, nessuno più del Pentagono avrebbe interesse a trarre insegnamenti da questo conflitto.

In ogni caso, un tentativo di analisi merita di essere fatto, se non altro come contributo ad una possibile (ed auspicabile) riflessione generale sul tema.

Fermo restando che non c’è ovviamente paragone possibile, in termini di potenza strategica, tra Russia ed Ucraina, è però indubitabile che il 24 febbraio 2022 quello che si apre è sostanzialmente un conflitto simmetrico: le forze in campo sono complessivamente equiparabili, quanto meno nel senso che le varie disparità che le caratterizzano sono in qualche modo compensative.

- Details

- Hits: 1780

Monolite Barbie. Giudicare i film dai loro paratesti

di Antonio Casto

1. Introduzione: «L’hai visto? Dicono che…»

1. Introduzione: «L’hai visto? Dicono che…»

Vorrei dimostrare che già da alcuni anni è possibile spesso giudicare un film senza averlo visto, affidandosi tranquillamente ai suoi trailer, alla frequenza con cui spunta tra le sponsorizzazioni televisive o web, alla quantità di meme e mashup che lo riguardano che si riversano nei social, alla portata ed estensione del suo merchandising, alla diffusione nelle liste di «film dell’anno», alla proliferazione di tweet e articoli che ne parlano, alla visibilità che gli viene assegnata in critiche e recensioni, soprattutto all’intensità dei “l’hai visto?”, dei “che ne pensi?”, dei “devo ancora vederlo”, dei “dicono che” o “pare che” dei conoscenti: tutti segnali inequivocabili che il film (o se è per questo qualsiasi altro oggetto o fatto) è momentaneamente à la page, che «si porta», che è felicemente riuscito a trasformarsi in carrozzone virale su cui sarà obbligatorio arrampicarsi tutti come scalmanati per dire ognuno la propria, dal critico squisito alla casalinga di Voghera, prima che sia troppo tardi e il veicolo scompaia (per sempre) all’orizzonte (nel migliore dei casi entro qualche settimana).

Tutti questi elementi “intorno” al film non sono quasi mai fenomeni accessori e ausiliari, che emergono dal valore stesso dell’opera e si consolidano gradualmente nel tempo, ma piuttosto segnali appariscenti del fatto che la produzione ha efficacemente investito sul marketing più che sul prodotto. E perciò stesso abbiamo il diritto, mi sembra, di dare più valore ai contenuti del primo che a quelli del secondo.

- Details

- Hits: 1327

È l’imperialismo umanitario che ha creato l’incubo libico

di Chris Hedges* – Scheerpost

“Siamo venuti, abbiamo visto, è morto” ironizzò Hillary Clinton quando Muammar Gheddafi, dopo sette mesi di bombardamenti degli Stati Uniti e della NATO, fu rovesciato nel 2011 e ucciso da una folla che lo sodomizzava con una baionetta. Ma Gheddafi non sarebbe stato l’unico a morire. La Libia, un tempo il paese più prospero e uno dei più stabili dell’Africa, un paese con assistenza sanitaria e istruzione gratuite, il diritto per tutti i cittadini a una casa, elettricità, acqua e benzina sovvenzionate, insieme al tasso di mortalità infantile più basso e alla alta aspettativa di vita nel continente, insieme a uno dei più alti tassi di alfabetizzazione, si è rapidamente frammentata in fazioni in guerra. Attualmente ci sono due regimi rivali in lotta per il controllo della Libia, insieme a una serie di milizie canaglia.

“Siamo venuti, abbiamo visto, è morto” ironizzò Hillary Clinton quando Muammar Gheddafi, dopo sette mesi di bombardamenti degli Stati Uniti e della NATO, fu rovesciato nel 2011 e ucciso da una folla che lo sodomizzava con una baionetta. Ma Gheddafi non sarebbe stato l’unico a morire. La Libia, un tempo il paese più prospero e uno dei più stabili dell’Africa, un paese con assistenza sanitaria e istruzione gratuite, il diritto per tutti i cittadini a una casa, elettricità, acqua e benzina sovvenzionate, insieme al tasso di mortalità infantile più basso e alla alta aspettativa di vita nel continente, insieme a uno dei più alti tassi di alfabetizzazione, si è rapidamente frammentata in fazioni in guerra. Attualmente ci sono due regimi rivali in lotta per il controllo della Libia, insieme a una serie di milizie canaglia.

Il caos che seguì l’intervento occidentale vide le armi degli arsenali del paese inondare il mercato nero, molte delle quali sequestrate da gruppi come lo Stato Islamico. La società civile cessò di funzionare. I giornalisti ripresero immagini di migranti provenienti dalla Nigeria, dal Senegal e dall'Eritrea picchiati e venduti come schiavi per lavorare nei campi o nei cantieri edili. Le infrastrutture della Libia, comprese le reti elettriche, le falde acquifere, i giacimenti petroliferi e le dighe, caddero in rovina. E quando ci sono piogge torrenziali come Storm Daniel – la crisi climatica è un altro regalo all’Africa da parte del mondo industrializzato – che ha travolto due dighe decrepite, muri d’acqua alti 20 piedi si sono precipitati giù per inondare il porto di Derna e Bengasi, provocando fino a 20.000 morti secondo Abdulmenam Al-Gaiti, sindaco di Derna e circa 10.000 dispersi.

Page 103 of 611