Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 3355

L’organetto di Draghi

Prima lezione: moneta endogena e politica monetaria

di Sergio Cesaratto

Pubblichiamo alcune lezioni preparate da Sergio Cesaratto per economiaepolitica.it, dedicate alla BCE e alla politica monetaria. La serie, intitolata l'”Organetto di Draghi”, prevede quattro lezioni: 1) Moneta endogena e politica monetaria; 2) La BCE di fronte alla crisi; 3) LTRO, Target 2, Omt; 4) Forward guidance e Quantitative easing.

Si è fatto un gran parlare nelle scorse settimane – e invero se ne discuteva da un po’ di tempo – di una misura che la BCE ha adottato il 22 gennaio 2015 nota come Quantitative Easing (QE). Di cosa si tratta? Cosa intende Draghi quando parla di riportare il bilancio della BCE a 3 trilioni (3000 miliardi) di euro? Come si colloca il QE rispetto a ciò che la BCE ha fatto dal 2008 per fronteggiare la crisi? Poteva e può fare di più? In questa mini serie di articoli proveremo a darci qualche risposta inoltrandoci nel terreno un po’ esoterico della politica monetaria.

Si è fatto un gran parlare nelle scorse settimane – e invero se ne discuteva da un po’ di tempo – di una misura che la BCE ha adottato il 22 gennaio 2015 nota come Quantitative Easing (QE). Di cosa si tratta? Cosa intende Draghi quando parla di riportare il bilancio della BCE a 3 trilioni (3000 miliardi) di euro? Come si colloca il QE rispetto a ciò che la BCE ha fatto dal 2008 per fronteggiare la crisi? Poteva e può fare di più? In questa mini serie di articoli proveremo a darci qualche risposta inoltrandoci nel terreno un po’ esoterico della politica monetaria.

Nella prima delle nostre quattro lezioni vedremo da cosa dipendono domanda e offerta di liquidità emessa dalla banca centrale in relazione al suo obiettivo di un certo tasso di interesse a breve termine. Entreremo insomma subito al cuore della politica monetaria, politica che potete identificare con la determinazione del tasso dell’interesse, una variabile che ha grande influenza sull’attività economica.

- Details

- Hits: 2232

Scuola, feticci e bugie

di Renata Morresi

Il riordino della scuola in atto non crea lavoro ma lo precarizza, non affronta i problemi degli alunni ma li rimanda, non riguadagna autorevolezza al sapere e alla professione docente ma accentra l’autorità. Eppure abbiamo assistito a scene di commozione alla Camera, abbracci, giubilo. Perché? Chi governa e legifera è davvero così avanti, così illuminato circa le sorti della scuola italiana? Prosegue imperturbabile a costruire un futuro migliore per tutti? O non è – come sostiene chi a scuola ci vive ogni giorno – che semplicemente ignorante? O non è che invaghito della nuova, dilagante, sindrome efficientista? O non fa che rispondere al risentimento di una società in crisi, che ancora crede di vedere negli insegnanti dei privilegiati? Sì, io credo che vi sia una arroganza illusa, l’allucinazione presuntuosa di essere i punitori dell’improduttività, i guaritori del disagio sociale e della depressione (in termini quasi psichiatrici), nonché gli autori delle arcinote, ormai quasi mitiche, RIFORME. Quelle moderne, quelle che yes, we can, quelle che nessuno finora ha avuto il coraggio di bla-bla. Quelle che nemmeno la Gelmini… la quale si era “limitata” a tagliare risorse, far classi pollaio e sbandierare l’importanza del grembiulino. Invece qua, caspita: la smania utilitarista si è splendidamente fusa al controllo biopolitico. Il feticcio del “merito” viene ribadito ad ogni piè sospinto; giusto ieri Renzi a Mentana: “lei non ha incontrato un insegnante più bravo di un altro? Siamo d’accordo che ci vuole un po’ di merito?”

Il riordino della scuola in atto non crea lavoro ma lo precarizza, non affronta i problemi degli alunni ma li rimanda, non riguadagna autorevolezza al sapere e alla professione docente ma accentra l’autorità. Eppure abbiamo assistito a scene di commozione alla Camera, abbracci, giubilo. Perché? Chi governa e legifera è davvero così avanti, così illuminato circa le sorti della scuola italiana? Prosegue imperturbabile a costruire un futuro migliore per tutti? O non è – come sostiene chi a scuola ci vive ogni giorno – che semplicemente ignorante? O non è che invaghito della nuova, dilagante, sindrome efficientista? O non fa che rispondere al risentimento di una società in crisi, che ancora crede di vedere negli insegnanti dei privilegiati? Sì, io credo che vi sia una arroganza illusa, l’allucinazione presuntuosa di essere i punitori dell’improduttività, i guaritori del disagio sociale e della depressione (in termini quasi psichiatrici), nonché gli autori delle arcinote, ormai quasi mitiche, RIFORME. Quelle moderne, quelle che yes, we can, quelle che nessuno finora ha avuto il coraggio di bla-bla. Quelle che nemmeno la Gelmini… la quale si era “limitata” a tagliare risorse, far classi pollaio e sbandierare l’importanza del grembiulino. Invece qua, caspita: la smania utilitarista si è splendidamente fusa al controllo biopolitico. Il feticcio del “merito” viene ribadito ad ogni piè sospinto; giusto ieri Renzi a Mentana: “lei non ha incontrato un insegnante più bravo di un altro? Siamo d’accordo che ci vuole un po’ di merito?”

- Details

- Hits: 2554

“Dobbiamo riappropriarci della sovranità monetaria perduta”

C. Rossitto intervista Tonino Perna

Un’intervista a Tonino Perna di Concetto Rossitto su La Civetta press in occasione del terzo convegno di Siracusa Resiliente. L’economista: “Ci sono state ben sette crisi finanziarie dal 1987 ad oggi. La prossima, che potrebbe scoppiare quest’anno, sarà più catastrofica del 2007”

Prof. Perna, si sta cercando di ovviare all’attuale crisi attraverso l’immissione di cospicue dosi di moneta nei sistemi economici. Lo sta facendo da tempo l’America di Obama e ora lo fa anche la BCE di Draghi. Lo sta facendo Abe in Giappone (che però punta anche su un aumento della spesa pubblica, al contrario di quanto impone la troika). Lei crede che siano interventi risolutivi? Semplici palliativi? O scelte pericolose?

Prof. Perna, si sta cercando di ovviare all’attuale crisi attraverso l’immissione di cospicue dosi di moneta nei sistemi economici. Lo sta facendo da tempo l’America di Obama e ora lo fa anche la BCE di Draghi. Lo sta facendo Abe in Giappone (che però punta anche su un aumento della spesa pubblica, al contrario di quanto impone la troika). Lei crede che siano interventi risolutivi? Semplici palliativi? O scelte pericolose?

Sono interventi di pura somministrazione di oppiacei che prolungano l’agonia di un modello socio-economico fallimentare. Sono flussi di denaro che finiscono solo in minima parte nell’economia reale, mentre servono a capitalizzare le banche e far crescere i titoli di Borsa fino a che non scoppia la prossima bolla finanziaria. Ricordo che ci sono state ben sette crisi finanziarie dal 1987 ad oggi. La prossima, che potrebbe scoppiare entro il prossimo autunno, sarà ancora più catastrofica del 2007.

Una maggiore quantità di denaro fresco può rappresentare una boccata di ossigeno per le banche, che forse hanno in pancia prodotti tossici e rischiano parecchio. Ma quella nuova massa monetaria si trasferirà all’economia reale o rischia di finire (del tutto o in massima parte) nel buco nero della finanza speculativa? Non sarebbe preferibile scoraggiare la turbofinanza per far rifluire risorse monetarie già esistenti verso l’economia reale?

- Details

- Hits: 2976

Io sono il mio denaro

Karl Marx

Il denaro, poiché possiede la proprietà di comprar tutto, la proprietà di appropriarsi tutti gli oggetti, è così l'oggetto in senso eminente. L'universalità della sua proprietà è l'onnipotenza del suo essere, esso vale quindi come ente onnipotente... Il denaro è il lenone fra il bisogno e l'oggetto, fra la vita e il mezzo di vita dell'uomo. Ma ciò che mi media la mia vita mi media anche l'esistenza degli altri uomini. Questo è l’altro uomo per me. –

Il denaro, poiché possiede la proprietà di comprar tutto, la proprietà di appropriarsi tutti gli oggetti, è così l'oggetto in senso eminente. L'universalità della sua proprietà è l'onnipotenza del suo essere, esso vale quindi come ente onnipotente... Il denaro è il lenone fra il bisogno e l'oggetto, fra la vita e il mezzo di vita dell'uomo. Ma ciò che mi media la mia vita mi media anche l'esistenza degli altri uomini. Questo è l’altro uomo per me. –

Goethe, Faust (Mefistofele):

Che diamine! Certamente mani e piedi e testa e di dietro, questi, sono tuoi! E pure tutto quel di cui frescamente godo è perciò meno mio? Se io posso comprarmi sei stalloni, le loro forze non sono mie? Io ci corro sopra e sono un uomo più in gamba, come se avessi ventiquattro piedi.

Shakespeare, in Timone d’Atene:

Oro? Prezioso, scintillante, rosso oro? No, dei, non è frivola la mia supplica. Tanto di questo fa il nero bianco, il brutto bello, il cattivo buono, il vecchio giovane, il vile valoroso, l’ignobile nobile.

- Details

- Hits: 3878

La demagogia, le sue forme

S. Cingari intervista Luciano Canfora

Proponiamo qui un’intervista raccolta nel 1994 da Salvatore Cingari presso la Scuola Superiore di Studi storici dell’Università di San Marino dove il Prof. Canfora ha tenuto un ciclo di lezioni su La democrazia in Occidente: il concetto e la cosa. Ci pare oggi rilevante rimarcare, a diciassette anni di distanza, l’assoluta, precisa scansione di alcuni passaggi, confermati d’altronde dalle cose, appunto, e dagli eventi.

Nel suo saggio su La democrazia come violenza (commento dello pseudo-senofonteo Atenaion politeia, Palermo, Sellerio, 1988), lei ricorda come Aristotele, nella Politica, abbia sottolineato che la definizione di democrazia non è inclusa nell’idea del “maggior numero”, perché se “i più” fossero i “ricchi”, nessuno definirebbe democratico quel regime, così come nessuno definirebbe oligarchico quell’altro regime in cui la minoranza dei “poveri” detenesse il potere all’interno di una società composta in prevalenza da benestanti. Ciò sembra confortare la sua critica nei confronti delle democrazie contemporanee in cui i tre quarti dei cittadini vivono nel benessere e costituiscono una maggioranza governante a scapito di una minoranza di persone socialmente disagiate (cfr. anche i suoi ultimi interventi sul Corriere della sera del 17 Maggio e del 1 Giugno: E per un piccolo scarto di voti Socrate bevve la cicuta e Ma in democrazia lo spartiacque è tra povertà e ricchezza). Riflettendo su queste sue posizioni mi era in un primo momento sembrato che per lei “democrazia” significasse governo “dei”ceti svantaggiati o “per” tali ceti, anche se essi ceti fossero la minoranza del paese (con eventuale evocazione della dittatura giacobina o bolscevica); in un secondo tempo ho pensato invece che forse la sua idea di democrazia è questa: un regime che non esercita il potere grazie alla ricchezza. Insomma, professore, cos’è, per lei, “democrazia”?

Nel suo saggio su La democrazia come violenza (commento dello pseudo-senofonteo Atenaion politeia, Palermo, Sellerio, 1988), lei ricorda come Aristotele, nella Politica, abbia sottolineato che la definizione di democrazia non è inclusa nell’idea del “maggior numero”, perché se “i più” fossero i “ricchi”, nessuno definirebbe democratico quel regime, così come nessuno definirebbe oligarchico quell’altro regime in cui la minoranza dei “poveri” detenesse il potere all’interno di una società composta in prevalenza da benestanti. Ciò sembra confortare la sua critica nei confronti delle democrazie contemporanee in cui i tre quarti dei cittadini vivono nel benessere e costituiscono una maggioranza governante a scapito di una minoranza di persone socialmente disagiate (cfr. anche i suoi ultimi interventi sul Corriere della sera del 17 Maggio e del 1 Giugno: E per un piccolo scarto di voti Socrate bevve la cicuta e Ma in democrazia lo spartiacque è tra povertà e ricchezza). Riflettendo su queste sue posizioni mi era in un primo momento sembrato che per lei “democrazia” significasse governo “dei”ceti svantaggiati o “per” tali ceti, anche se essi ceti fossero la minoranza del paese (con eventuale evocazione della dittatura giacobina o bolscevica); in un secondo tempo ho pensato invece che forse la sua idea di democrazia è questa: un regime che non esercita il potere grazie alla ricchezza. Insomma, professore, cos’è, per lei, “democrazia”?

Una volta mi è accaduto di formulare una definizione della democrazia in un seminario dell’ Istituto Gramsci, non moltissimi anni fa. Sono tuttora legato a quella definizione: la democrazia come uno stato provvisorio instabile, che si dà, cioé, in alcuni momenti, ma, nelle medesime forme esteriori giuridiche, non si dà più in altri momenti.

- Details

- Hits: 2600

L'OCSE e l'illusione finanziaria al servizio dell'imminente neo-welfare bancario

(l'ingiustizia sociale, no?)

di Quarantotto

1. Vi propongo un fresco indizio a pistola fumante:

1. Vi propongo un fresco indizio a pistola fumante:

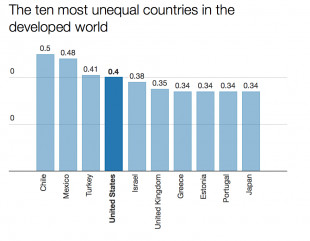

Da http://www.independent.co.uk

"I paesi sviluppati con maggiori disparità?? di reddito

Uno studio dell’Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico dimostra come la disparità di reddito ostacoli la crescita economica e rovini il tessuto sociale.

- Details

- Hits: 4617

Franco Lolli, Günther Anders

di Alessio Cernicchiaro

La casa editrice Orthotes, da anni attiva nel campo della saggistica filosofica, ha lanciato nel 2014 la collana Sillabario, il cui scopo dichiarato – come spiega in apertura il direttore della collana Federico Leoni – è quello di presentare un autore classico (della filosofia, della letteratura o della storia dell’arte) in modo tutt’altro che classico tentando, come diceva Nietzsche, «un esperimento con la Verità» (p. 2).

La casa editrice Orthotes, da anni attiva nel campo della saggistica filosofica, ha lanciato nel 2014 la collana Sillabario, il cui scopo dichiarato – come spiega in apertura il direttore della collana Federico Leoni – è quello di presentare un autore classico (della filosofia, della letteratura o della storia dell’arte) in modo tutt’altro che classico tentando, come diceva Nietzsche, «un esperimento con la Verità» (p. 2).

In questo primo (e per ora unico) volume della nuova collana lo psicoanalista lacaniano Franco Lolli, autore già di numerose pubblicazioni,1 ci racconta la sua passione segreta per il filosofo Günther Anders, maturata dopo «l’incontro folgorante con i suoi testi più conosciuti» (p. 5), vale a dire i due volumi de L’uomo è antiquato.

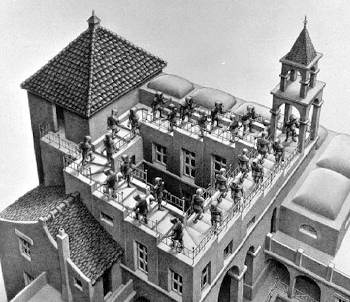

In questa sua opera capitale, Anders sostiene che la tecnica moderna sia ormai diventata l’unico soggetto incontrastato della storia, detronizzando da tale ruolo l’umanità, e che sia inoltre responsabile di una vera e propria mutazione antropologica: l’uomo contemporaneo, difatti, è diventato antiquato di fronte ai propri prodotti, i quali hanno effetti ormai così smisurati ed imprevedibili da non riuscire più ad essere compresi e neppure immaginati dal loro utilizzatore; il risultato finale di quest’incapacità di previsione degli effetti del proprio fare è che l’essere umano oggigiorno non è più nelle condizioni di potersi assumere la responsabilità delle azioni che compie direttamente o indirettamente.

- Details

- Hits: 1969

L’eurozona e l’attacco alla democrazia

Antonio Lettieri

Siamo di fronte a un paradossale rovesciamento del senso stesso della democrazia. Per l'oligarchia europea ciò che conta non è la rappresentatività democratica dei governi nazionali, ma la loro sottomissione o complicità nell’attuazione delle politiche fissate dalla tecnocrazia che guida l’eurozona

La democrazia è un tema affascinante della storia e della filosofia politica sin dai tempi dell’antica Grecia. Con la modernità è diventata un patrimonio ordinario della coscienza politica. Si critica il suo funzionamento ma non la sua essenza. Nessuno vorrebbe rinunciare al diritto di esprimere il proprio giudizio sul comportamento dei governi attraverso l’espressione del voto con la possibilità di cambiarli, se questa diventa la scelta maggioritaria. Il voto non è l’unica caratteristica di un regime democratico, ma ne è la nota essenziale.

La democrazia è un tema affascinante della storia e della filosofia politica sin dai tempi dell’antica Grecia. Con la modernità è diventata un patrimonio ordinario della coscienza politica. Si critica il suo funzionamento ma non la sua essenza. Nessuno vorrebbe rinunciare al diritto di esprimere il proprio giudizio sul comportamento dei governi attraverso l’espressione del voto con la possibilità di cambiarli, se questa diventa la scelta maggioritaria. Il voto non è l’unica caratteristica di un regime democratico, ma ne è la nota essenziale.

Nel merito del giudizio possono entrare altri elementi. La democrazia americana, orgogliosamente stabile da oltre due secoli, può essere criticabile per molti aspetti, fra i quali l’elevato tasso di diseguaglianza o la tendenza ad aprire fronti di guerra disastrosi e senza soluzione, com’è successo con la presidenza del giovane Bush. Ma rimane il fatto incontestabile per ogni comune mortale che gli Stati Uniti sono una democrazia, mentre la Cina, sotto la guida di un partito unico, non lo è non ostante i suoi innegabili successi economici.

I due più importanti risultati elettorali di questo inizio d’anno ci confermano con i loro esiti contrapposti il senso e il valore di un regime democratico. In Gran Bretagna è stato confermato il governo conservatore di David Cameron. L’esatto contrario si è verificato in Grecia.

- Details

- Hits: 1726

Non votare Pd!

L'unico antidoto al potere assoluto renziano

di Giorgio Cremaschi

Nel 1953 quella che fu allora chiamata legge elettorale truffa non scattò perché la Democrazia Cristiana ed i suoi alleati non raggiunsero il quorum richiesto del 50%+1 dei voti validi. Quella che doveva essere un'alleanza al centro in grado di acchiappare consenso in tutte le direzioni perse invece voti ad ampio raggio, alla sua sinistra prima di tutto, ma anche alla sua destra. Il progetto autoritario allora aveva respinto, invece che attrarre.

Nel 1953 quella che fu allora chiamata legge elettorale truffa non scattò perché la Democrazia Cristiana ed i suoi alleati non raggiunsero il quorum richiesto del 50%+1 dei voti validi. Quella che doveva essere un'alleanza al centro in grado di acchiappare consenso in tutte le direzioni perse invece voti ad ampio raggio, alla sua sinistra prima di tutto, ma anche alla sua destra. Il progetto autoritario allora aveva respinto, invece che attrarre.

Oggi l'Italicum è molto più pericoloso della legge truffa del '53, che comunque assegnava un premio parlamentare consistente a chi già avesse conseguito la maggioranza assoluta dei voti. Oggi grazie al trucco del ballottaggio, che aggira la sentenza della Corte Costituzionale, un partito come il PD che, aldilà dell'exploit delle europee si attesta normalmente attorno al 30% dei voti validi, potrà conseguire una maggioranza assoluta priva di contrappesi e controlli. Ho detto il PD ma in realtà avrei più correttamente dovuto dire il suo segretario presidente Renzi, che si è costruito un sistema di governo che gli darà un potere praticamente assoluto.

Come ha notato eufemisticamente Eugenio Scalfari siamo a una democrazia che affida il potere all'esecutivo. Che è ciò che normalmente avviene in ogni dittatura.

- Details

- Hits: 3228

Come ripensare oggi crisi e patologie sociali?

di Rahel Jaeggi

Dal 28 maggio si troverà nelle librerie italiane il testo ("Alienazione", a cura di Giorgio Fazio) che ha dato notorietà a una figura della filosofia tedesca contemporanea, Rahel Jaeggi, di cui si è già avuto occasione di parlare sul Rasoio di Occam. Qui, per gentile concessione della casa editrice (Editori Riuniti Int), pubblichiamo come anteprima un estratto del libro

«Ancora un altro lavoro sull’alienazione?».[1] In questo modo, o in modo simile, cominciavano ancora all’inizio degli anni Ottanta molti libri, a cospetto della sovrabbondante letteratura secondaria sul tema. Oggi la situazione è mutata. Il concetto di alienazione sembra essere divenuto problematico e sotto certi aspetti anche inattuale. Se esso è stato per lungo tempo il concetto centrale della critica sociale di sinistra (ma anche di quella conservatrice) – un motivo cruciale della filosofia sociale marxista e quindi di importanza fondamentale per il «marxismo occidentale» e per la «teoria critica» – e se allo stesso tempo esso ha influenzato in vari modi la critica della cultura ispirata dall’esistenzialismo, oggi non solo esso è pressoché sparito dalla letteratura filosofica, ma non gioca più alcun ruolo neanche come vocabolo usato per una diagnosi del nostro tempo. Il concetto di alienazione ha avuto un uso troppo inflazionato negli anni del suo boom; i suoi fondamenti filosofici sembrano fuori moda nell’età postmoderna; le sue implicazioni politiche appaiono troppo problematiche nell’età del «liberalismo politico» – e forse anche le aspirazioni della critica dell’alienazione appaiono senza speranza nel tempo del capitalismo trionfante.

«Ancora un altro lavoro sull’alienazione?».[1] In questo modo, o in modo simile, cominciavano ancora all’inizio degli anni Ottanta molti libri, a cospetto della sovrabbondante letteratura secondaria sul tema. Oggi la situazione è mutata. Il concetto di alienazione sembra essere divenuto problematico e sotto certi aspetti anche inattuale. Se esso è stato per lungo tempo il concetto centrale della critica sociale di sinistra (ma anche di quella conservatrice) – un motivo cruciale della filosofia sociale marxista e quindi di importanza fondamentale per il «marxismo occidentale» e per la «teoria critica» – e se allo stesso tempo esso ha influenzato in vari modi la critica della cultura ispirata dall’esistenzialismo, oggi non solo esso è pressoché sparito dalla letteratura filosofica, ma non gioca più alcun ruolo neanche come vocabolo usato per una diagnosi del nostro tempo. Il concetto di alienazione ha avuto un uso troppo inflazionato negli anni del suo boom; i suoi fondamenti filosofici sembrano fuori moda nell’età postmoderna; le sue implicazioni politiche appaiono troppo problematiche nell’età del «liberalismo politico» – e forse anche le aspirazioni della critica dell’alienazione appaiono senza speranza nel tempo del capitalismo trionfante.

- Details

- Hits: 2615

Annotazioni sullo sciopero astratto*

di Toni Negri

Che cos’era lo sciopero? Era un’astensione dal lavoro da parte operaia, una rottura partigiana e selvaggia (di classe operaia) del rapporto di sfruttamento, che si qualificava come un attacco diretto alla valorizzazione capitalista. Ma, dal punto di vista operaio, lo sciopero non era solo questo; era anche qualcosa di molto materiale, un’azione che doveva “far male al padrone” e che, allo stesso tempo, metteva in gioco la vita del lavoratore. C’era qualcosa di carnale, di immediatamente biopolitico nello sciopero, una violenza che trasformava l’azione economica in rappresentazione politica, l’atto di astensione in una pratica di diserzione dal capitale. Ora si sa che il rapporto di capitale è sempre diverso, sia perché il soggetto lavoratore in ciascuna fase dello sviluppo capitalistico è diversamente qualificato, sia perché il comando sul lavoro è contestualmente diverso. Lo sciopero dunque è sempre diverso anch’esso: lo sciopero dell’operaio industriale e quello del bracciante agricolo erano esperienze, avventure diverse, anche se ognuna metteva in gioco la stessa materialità – la continuità del sabotaggio e dell’astensione prolungata dal lavoro presso gli operai industriali; la violenza carnale, puntuale e durissima della lotta contadina. Per i braccianti agricoli, la lotta non poteva durare più di tanto: raccontano che le vacche muggivano disperate che nessuno ne traesse il latte e che i raccolti, non realizzati, marcissero – bisognava dunque intensificare lo scontro nel tempo breve. Per gli operai industriali, tempi e figure della lotta erano ben altri, e non esigevano di essere contratti, se non “in ultima istanza” per il limite imposto all’astensione dal lavoro dalla misura del salario necessario, di sopravvivenza.

Che cos’era lo sciopero? Era un’astensione dal lavoro da parte operaia, una rottura partigiana e selvaggia (di classe operaia) del rapporto di sfruttamento, che si qualificava come un attacco diretto alla valorizzazione capitalista. Ma, dal punto di vista operaio, lo sciopero non era solo questo; era anche qualcosa di molto materiale, un’azione che doveva “far male al padrone” e che, allo stesso tempo, metteva in gioco la vita del lavoratore. C’era qualcosa di carnale, di immediatamente biopolitico nello sciopero, una violenza che trasformava l’azione economica in rappresentazione politica, l’atto di astensione in una pratica di diserzione dal capitale. Ora si sa che il rapporto di capitale è sempre diverso, sia perché il soggetto lavoratore in ciascuna fase dello sviluppo capitalistico è diversamente qualificato, sia perché il comando sul lavoro è contestualmente diverso. Lo sciopero dunque è sempre diverso anch’esso: lo sciopero dell’operaio industriale e quello del bracciante agricolo erano esperienze, avventure diverse, anche se ognuna metteva in gioco la stessa materialità – la continuità del sabotaggio e dell’astensione prolungata dal lavoro presso gli operai industriali; la violenza carnale, puntuale e durissima della lotta contadina. Per i braccianti agricoli, la lotta non poteva durare più di tanto: raccontano che le vacche muggivano disperate che nessuno ne traesse il latte e che i raccolti, non realizzati, marcissero – bisognava dunque intensificare lo scontro nel tempo breve. Per gli operai industriali, tempi e figure della lotta erano ben altri, e non esigevano di essere contratti, se non “in ultima istanza” per il limite imposto all’astensione dal lavoro dalla misura del salario necessario, di sopravvivenza.

- Details

- Hits: 2860

L’inchiesta prima di tutto: Vittorio Rieser

di Damiano Palano

In una famosa fotografia scattata all’inizio degli anni Sessanta, probabilmente nel settembre 1962, si trova fissato un frammento della vita dei «Quaderni rossi», una delle riviste che più ha inciso nella storia intellettuale italiana del secondo dopoguerra (e forse dell’intero Novecento). L’uno accanto all’altro, con le spalle rivolte al muro e gli occhi diretti verso un oggetto che rimane fuori dal campo, nella foto sono ritratti Gaspare De Caro, Raniero Panzieri, Toni Negri e Mario Tronti.

In una famosa fotografia scattata all’inizio degli anni Sessanta, probabilmente nel settembre 1962, si trova fissato un frammento della vita dei «Quaderni rossi», una delle riviste che più ha inciso nella storia intellettuale italiana del secondo dopoguerra (e forse dell’intero Novecento). L’uno accanto all’altro, con le spalle rivolte al muro e gli occhi diretti verso un oggetto che rimane fuori dal campo, nella foto sono ritratti Gaspare De Caro, Raniero Panzieri, Toni Negri e Mario Tronti.

Con l’eccezione di De Caro, che dopo aver fornito alcuni contributi importanti negli anni Sessanta preferì assumere una posizione più defilata, gli altri tre protagonisti dell’immagine sarebbero stati ricordati – e sono ancora oggi in gran parte considerati – come i principali esponenti del cosiddetto «operaismo» italiano.

E una simile ricostruzione ha senza dubbio più di qualche fondamento, perché il contributo dei tre intellettuali – ognuno dei quali ha proceduto peraltro in direzioni politiche molto differenti – ha davvero impresso un’impronta indelebile a quella rilettura del marxismo in cui si può intravedere il tratto forse più originale della «Italian Theory» (sempre che una simile formula abbia davvero qualche utilità).

- Details

- Hits: 6661

La breve estate del keynesismo

Dalla coscienza infelice alla perdita della memoria collettiva della teoria economica

di Robert Kurz

John Maynard Keynes (1883-1946) è stato forse uno degli uomini più interessanti del XX secolo. Come specialista della teoria del denaro e della moneta, godeva già di un'eminente reputazione fin dalla prima guerra mondiale. Ma i suoi interessi erano molto più vasti. Matematico nato, in principio guadagnò fama mondiale con il suo "Trattato sulla probabilità" (1921). Il suo vero amore, però, era la filosofia. Ma non gli venne data la possibilità di esercitare funzioni accademiche in quest'aera a Cambridge, come sperava. Si immerse nella politica, fu funzionario del Dipartimento per l'India e ebbe successo anche come economista nel settore assicurativo e in Borsa. Il suo patrimonio gli conferiva indipendenza finanziaria; mecenate artistico, è stato anche un grande collezionista. Si aggiudicò i manoscritti di Isaac Newton, li rese accessibili alla ricerca e fece anche una pubblicazione sull'argomento.

John Maynard Keynes (1883-1946) è stato forse uno degli uomini più interessanti del XX secolo. Come specialista della teoria del denaro e della moneta, godeva già di un'eminente reputazione fin dalla prima guerra mondiale. Ma i suoi interessi erano molto più vasti. Matematico nato, in principio guadagnò fama mondiale con il suo "Trattato sulla probabilità" (1921). Il suo vero amore, però, era la filosofia. Ma non gli venne data la possibilità di esercitare funzioni accademiche in quest'aera a Cambridge, come sperava. Si immerse nella politica, fu funzionario del Dipartimento per l'India e ebbe successo anche come economista nel settore assicurativo e in Borsa. Il suo patrimonio gli conferiva indipendenza finanziaria; mecenate artistico, è stato anche un grande collezionista. Si aggiudicò i manoscritti di Isaac Newton, li rese accessibili alla ricerca e fece anche una pubblicazione sull'argomento.

Quest'ampiezza di orizzonte intellettuale non si lasciava rinchiudere negli stretti confini di una disciplina accademica. A somiglianza di Marx, si possono trovare ad ogni passo, negli scritti di Keynes, riflessioni interdisciplinari nelle quali riaffiora l'unità fra filosofia, politica ed economia.

- Details

- Hits: 2357

Perché è urgente lottare contro la NATO e riscoprire il senso dell’agire politico

di Domenico Losurdo

A quanti anche a sinistra esprimono riserve ed esitazioni sull’appello e sulla campagna «No Guerra No Nato. Per un paese sovrano e neutrale» vorrei suggerire di riservare particolare attenzione a quello che scrivono da qualche tempo la stampa e i media statunitensi. Al centro del discorso è ormai la guerra; ed essa, ben lungi dal configurarsi come una prospettiva del tutto ipotetica e comunque assai remota, viene sin d’ora discussa e analizzata nelle sue implicazioni politiche e militari. Su «The National Interest» del 7 maggio scorso si può leggere un articolo particolarmente interessante. L’autore, Tom Nichols, non è un Pinco Pallino qualsiasi, è «Professor of National Security Affairs at the Naval War College». Il titolo è di per sé eloquente e quanto mai allarmante: In che modo America e Russia potrebbero provocare una guerra nucleare (How America and Russia Could Start a Nuclear War). È un concetto più volte ribadito nell’articolo (oltre che nelle lezioni) dell’illustre docente: la guerra nucleare «non è impossibile»; piuttosto che rimuoverla, gli USA farebbero bene a prepararsi a essa sul piano militare e politico.

A quanti anche a sinistra esprimono riserve ed esitazioni sull’appello e sulla campagna «No Guerra No Nato. Per un paese sovrano e neutrale» vorrei suggerire di riservare particolare attenzione a quello che scrivono da qualche tempo la stampa e i media statunitensi. Al centro del discorso è ormai la guerra; ed essa, ben lungi dal configurarsi come una prospettiva del tutto ipotetica e comunque assai remota, viene sin d’ora discussa e analizzata nelle sue implicazioni politiche e militari. Su «The National Interest» del 7 maggio scorso si può leggere un articolo particolarmente interessante. L’autore, Tom Nichols, non è un Pinco Pallino qualsiasi, è «Professor of National Security Affairs at the Naval War College». Il titolo è di per sé eloquente e quanto mai allarmante: In che modo America e Russia potrebbero provocare una guerra nucleare (How America and Russia Could Start a Nuclear War). È un concetto più volte ribadito nell’articolo (oltre che nelle lezioni) dell’illustre docente: la guerra nucleare «non è impossibile»; piuttosto che rimuoverla, gli USA farebbero bene a prepararsi a essa sul piano militare e politico.

Ma come? Ecco lo scenario immaginato dall’autore statunitense: la Russia, che già con Eltsin nel 1999 in occasione della campagna di bombardamenti della Nato contro la Jugoslavia ha profferito terribili minacce e che con Putin meno che mai si rassegna alla disfatta subita nella guerra fredda, finisce con il provocare una guerra che da convenzionale diventa nucleare e che conosce una progressiva scalata anche a questo livello.

- Details

- Hits: 3573

Foreign Affairs

Storici al capezzale della ricchezza delle nazioni

di Pierluigi Fagan

E’ proprio dei momenti di profonda crisi, interrogarsi sulla struttura di ciò che è in crisi per capire il perché e soprattutto come evolverà, la cosa in crisi.

E’ proprio dei momenti di profonda crisi, interrogarsi sulla struttura di ciò che è in crisi per capire il perché e soprattutto come evolverà, la cosa in crisi.

Questo articolo di Foreign Affairs a firma di Jeremy Adelman, segnala il manifestarsi di questa interrogazione, attraverso l’analisi di tre testi di indagine storica usciti su questo argomento. I tre testi sono i due volumi del The Cambridge History of Capitalism di Larry Neal e Jeffrey G. Williamson, il The Enlightened Economy di Joel Mokyr e l’Empire of Cotton di Sven Beckert ma l’articolista ricorda, come sfondo di uno spirito del tempo, anche i due recenti volumi di F.Fukuyama (che profeta il fatto che il futuro potrebbe non provenire dai luoghi che svilupparono il liberismo e la democrazia, cioè l’Occidente moderno), il Perché le nazioni falliscono di D. Acemoglu e J. Robinson e il T. Piketty del Capitale del XX° secolo cui si aggiunge uno studio McKinsey Global Institute (2012) sullo spostamento del centro di gravità del movimento economico planetario che sta virando repentinamente dall’asse Atlantico verso l’Asia. Se l’analisi sull’origine del nostro modo di stare al mondo tende al positivo, ottimistica sarà la previsione del decorso, se l’analisi è più problematica ne conseguirà pessimismo sulle sorti del capitalismo occidentale.

- Details

- Hits: 2006

Democrazia e Jobs Act

di Carla Filosa

Parlare oggi della deriva della democrazia significa anche continuare con altre forze l’enorme lavoro analitico effettuato da Salvatore D’Albergo, di cui siamo stati compagni e amici, e di cui ora sentiamo di essere responsabilmente tra gli eredi. La nostra rivista [la Contraddizione] ha ospitato negli anni vari suoi interventi di cui, nel penultimo numero 149 [in “”Tombeau”di d’Albergo”] uscito nel dicembre 2014, abbiamo ripubblicato, come ci ripromettemmo, scrivendolo sul no 148 [“No al buffone: Renzichi?”], di ripubblicare un’ampia sintesi di “Democrazia alla sbarra” scritto nel no.113 marzo 2006, e “Ipocrisia istituzionale” scritto nel no.115 del luglio dello stesso anno, prima e dopo il referendum costituzionale del 2006. Le argomentazioni e le “previsioni” interne a quell’analisi di 9 anni fa, sono oggi più reali che mai, e i pericoli involutivi denunciati allora si sono concretizzati nell’impianto generalmente “riformatore” oltre che in particolari forme di legge.

Parlare oggi della deriva della democrazia significa anche continuare con altre forze l’enorme lavoro analitico effettuato da Salvatore D’Albergo, di cui siamo stati compagni e amici, e di cui ora sentiamo di essere responsabilmente tra gli eredi. La nostra rivista [la Contraddizione] ha ospitato negli anni vari suoi interventi di cui, nel penultimo numero 149 [in “”Tombeau”di d’Albergo”] uscito nel dicembre 2014, abbiamo ripubblicato, come ci ripromettemmo, scrivendolo sul no 148 [“No al buffone: Renzichi?”], di ripubblicare un’ampia sintesi di “Democrazia alla sbarra” scritto nel no.113 marzo 2006, e “Ipocrisia istituzionale” scritto nel no.115 del luglio dello stesso anno, prima e dopo il referendum costituzionale del 2006. Le argomentazioni e le “previsioni” interne a quell’analisi di 9 anni fa, sono oggi più reali che mai, e i pericoli involutivi denunciati allora si sono concretizzati nell’impianto generalmente “riformatore” oltre che in particolari forme di legge.

La centralità del lavoro, che il sistema di capitale cerca sempre di esorcizzare in vario modo, è stata per l’appunto immobilizzata nella prima legge messa a punto dal governo Renzi, con il doppio intendimento di rendere a) il lavoro continuamente ricattabile nella realtà, e b) questa priorità fondamento della governance sul piano ideologico e propagandistico.

- Details

- Hits: 2107

Critica del lavoratore culturale

di Andrea Inglese

[Di tutta la faccenda scandalosa e sintomatica riguardante i mancati pagamenti della casa editrice Isbn nei confronti di autori, traduttori & collaboratori a vario titolo, la cosa che io trovo più scandalosa e sintomatica è il fatto che la denuncia esplicita e mirata sia venuta da un signore straniero, quando è evidente che, in termini numerici, le vittime di queste condotte ciniche siano state innanzitutto persone italiane. Non si tratta di rigirare il coltello nella piaga, ma di cominciare a fare i conti anche con l’omertà delle vittime che rafforza giornalmente quella dei carnefici. Certo, è tempo di dare forma politica, e ancor prima sindacale, alla rabbia e alla frustrazione che lo scandalo suscita. Ma varrebbe anche la pena di riflettere in una prospettiva più ampia sulla figura del lavoratore culturale, sulla cultura del precariato in cui s’inserisce, sulle ambiguità del suo posizionamento etico e politico. Quello che segue è un mio contributo a questo tipo di riflessione. Esso è raccolto nel volume Le culture del precariato, a cura di Silvia Contarini, Monica Jansen e Stefania Ricciardi, Ombre corte, 2015. Un altro intervento qui. a. i.]

Aspirazioni politiche del precariato intellettuale

La prima considerazione che vorrei fare riguarda l’attualità “politica” del lavoratore culturale. Si tratta di un elemento rilevante, se si pensa che sembrerebbe oggi inverarsi più che mai uno degli auspici della sinistra radicale o, più precisamente, di un certo operaismo italiano: la lotta alla precarietà è divenuta tema del giorno, e questo grazie all’attività critica e alla capacità di mobilitarsi dei lavoratori della conoscenza o dei lavoratori culturali. Terrò per il momento come equivalenti questi due categorie: lavoratori della conoscenza e lavoratori culturali. Quest’ultima ha un sapore forse più inattuale, forse meno politico, ma è riemersa in tempi recenti come sinonimo di lavoratori intellettuali, lavoratori immateriali, o per usare una brutta parola, cognitariato.

Se guardiamo alla situazione italiana, possiamo constatare che dall’Occupazione del Teatro Valle nel giugno del 2011, e dalla pubblicazione nel mese successivo del primo manifesto del collettivo TQ, quella che nel decennio precedente era stata una condizione in grado di inspirare soprattutto romanzieri e registi sembra finalmente provocare pratiche di carattere politico sempre più diffuse.

- Details

- Hits: 3171

Il neoliberalismo fuori dalla storia*

di Paola Rudan

Per dare alla luce il suo ultimo lavoro, Undoing the Demos. Neoliberalism’s Stealth Revolution (Disfare il Demos. La rivoluzione invisibile del neoliberalismo, New York, Zone Books, 2015, pp. 292), Wendy Brown confessa di aver lasciato incompiuto un libro su Marx. Questa variazione può offrire una chiave di lettura per comprendere il senso del volume: nel momento in cui il neoliberalismo si afferma su scala globale facendo il mondo e i suoi abitanti a propria immagine e somiglianza, non vi sono più contraddizioni immanenti al rapporto sociale capitalistico che sia possibile far valere politicamente contro il suo dominio.Non c’è più alcun rapporto sociale: l’affermazione incontrastata dell’homo oeconomicus trasforma tutti i soggetti in «capitale umano», così che il lavoro scompare dall’orizzonte del discorso e della realtà. Marx diviene inutile.

Per dare alla luce il suo ultimo lavoro, Undoing the Demos. Neoliberalism’s Stealth Revolution (Disfare il Demos. La rivoluzione invisibile del neoliberalismo, New York, Zone Books, 2015, pp. 292), Wendy Brown confessa di aver lasciato incompiuto un libro su Marx. Questa variazione può offrire una chiave di lettura per comprendere il senso del volume: nel momento in cui il neoliberalismo si afferma su scala globale facendo il mondo e i suoi abitanti a propria immagine e somiglianza, non vi sono più contraddizioni immanenti al rapporto sociale capitalistico che sia possibile far valere politicamente contro il suo dominio.Non c’è più alcun rapporto sociale: l’affermazione incontrastata dell’homo oeconomicus trasforma tutti i soggetti in «capitale umano», così che il lavoro scompare dall’orizzonte del discorso e della realtà. Marx diviene inutile.

Brown ha sempre guardato con sospetto al determinismo e alle facili teleologie di certo marxismo. Per lei l’imperativo di pensare «fuori dalla storia» è sorto dalla necessità di liberarsi dalle grandi narrazioni e dalle storie progressive che hanno prodotto e legittimato un mondo saturo di potere, dall’urgenza di scrollarsi di dosso l’attaccamento appassionato alle promesse mancate del liberalismo e affrancarsi da una politica dei valori e delle convinzioni degradata a moralismo.

- Details

- Hits: 2227

Il dominio che rende felici

Cristina Morini

Il libro del filosofo ed economista francese Frédéric Lordon «Capitalismo, desiderio e servitù» è una trascinante incursione nelle nuove forme di gestione del rapporto di lavoro, dove ad essere mobilitati sono gli affetti e le passioni dei singoli

Un panorama nuovo ha cominciato a stagliarsi davanti ai nostri occhi nel momento in cui il salariato, per alcuni secoli obbligato al lavoro industriale e per altrettanti secoli tenacemente impegnato a lottare contro di esso per emanciparsene, si è progressivamente trasformato in un soggetto che «desidera» il proprio impiego. La apparente miseria cognitiva della vita fordista, dentro la ripetitività di un automatismo di fabbrica che pretendeva di sopprimere ogni livello riflessivo, è stata soppiantata da un nuovo terreno economico-produttivo che colonizza l’esistenza delle persone. Allo stesso tempo, con l’affermazione del capitalismo finanziario il desiderio invade il territorio del mercato e il mercato quello del desiderio. All’interno di questo processo, lavoro e autorealizzazione finiscono per mescolarsi, con l’effetto di una assenza di distinzione tra tempo di vita e tempo di lavoro, veicolando simboli e valori capaci di imporsi sulla sfera più intima dei singoli, così da condizionarne azioni ed esperienze.

Un panorama nuovo ha cominciato a stagliarsi davanti ai nostri occhi nel momento in cui il salariato, per alcuni secoli obbligato al lavoro industriale e per altrettanti secoli tenacemente impegnato a lottare contro di esso per emanciparsene, si è progressivamente trasformato in un soggetto che «desidera» il proprio impiego. La apparente miseria cognitiva della vita fordista, dentro la ripetitività di un automatismo di fabbrica che pretendeva di sopprimere ogni livello riflessivo, è stata soppiantata da un nuovo terreno economico-produttivo che colonizza l’esistenza delle persone. Allo stesso tempo, con l’affermazione del capitalismo finanziario il desiderio invade il territorio del mercato e il mercato quello del desiderio. All’interno di questo processo, lavoro e autorealizzazione finiscono per mescolarsi, con l’effetto di una assenza di distinzione tra tempo di vita e tempo di lavoro, veicolando simboli e valori capaci di imporsi sulla sfera più intima dei singoli, così da condizionarne azioni ed esperienze.

Per decodificare l’ingresso in quella che diffusamente viene definita «economia del desiderio», nella tossica assenza di separazione inconscia tra lavoro salariato e desiderio che viceversa aveva retto nel corso dei secoli passati, negli ultimi tempi si è fatto ampio ricorso alle teorie psicanalitiche. Il giovane economista e filosofo francese Frédéric Lordon nel suo libro Capitalismo, desiderio e servitù. Antropologia delle passioni nel lavoro contemporaneo (DeriveApprodi, pp. 216, euro 16).

- Details

- Hits: 2325

Marx: Glosse marginali al Manuale di economia politica di Adolph Wagner

di Enrico Galavotti

Dai brevi appunti1 di Marx, che evidentemente quando si accingeva a leggere un testo di economia politica la prima cosa che andava a vedere erano le considerazioni sulla legge del valore, si evince immediatamente come A. Wagner, nel suo Manuale di economia politica, non avesse capito il nocciolo fondamentale del I libro del Capitale, ch'era lo sfruttamento del lavoro altrui intrinseco a tutte le leggi del capitalismo. Stesso giudizio negativo Marx lo esprime anche nei confronti di J. K. Rodbertus e di A. E. F. Schäffle, tedeschi come Wagner.

Dai brevi appunti1 di Marx, che evidentemente quando si accingeva a leggere un testo di economia politica la prima cosa che andava a vedere erano le considerazioni sulla legge del valore, si evince immediatamente come A. Wagner, nel suo Manuale di economia politica, non avesse capito il nocciolo fondamentale del I libro del Capitale, ch'era lo sfruttamento del lavoro altrui intrinseco a tutte le leggi del capitalismo. Stesso giudizio negativo Marx lo esprime anche nei confronti di J. K. Rodbertus e di A. E. F. Schäffle, tedeschi come Wagner.

Ciò che differenziava gli economisti inglesi da Marx era la loro superficialità, ma ciò che differenziava gli economisti tedeschi da lui era la loro astrattezza. E infatti Marx più volte lo dice nelle Glosse: il valore, il valore di scambio, il valore d'uso non sono "soggetti"; l'unico vero soggetto è la "merce". Marx non voleva fare il "filosofo dell'economia in generale" ma il "fenomenologo critico dell'economia politica borghese e del capitalismo in particolare". Ecco perché, scrivendo il Capitale, era partito con la descrizione della merce.

Se si parta dalla merce si arriva a capire che, nel capitalismo, tutto è anzitutto "merce", non anzitutto "denaro", anche se ovviamente non può esserci merce senza denaro (senza denaro c'è solo "valore d'uso", "autoconsumo").

- Details

- Hits: 2149

Abbandonate ogni speranza (l’estate sta arrivando)

di Mark Fisher

Pubblichiamo una densa ma intrigante analisi di Mark Fisher, giornalista freelance, ospite spesso sulle colonne del Guardian e autore del libro “Capitalist Realism and Ghosts Of My Life” (Zero Books, 2014), sull’esito delle recenti elezioni inglesi, che hanno visto il trionfo del Partito Conservatore. Originalmente pubblicato qui

Quindi, dopotutto, doveva essere una riedizione del 1992. Sembra che anche le elezioni siano soggette alla retromania, adesso. Eccetto che questa volta è il 1992 senza Jungle. E’ Ed Sheeran and Rudimental piuttosto che Rufige Kru. Ignora sempre i sondaggi elettorali, ha scritto Jeremy Gilbert a tarda notte la sera delle elezioni. “E’ più facile capire quali saranno i risultati delle elezioni annusando il vento, rimanendo sensibili agli spostamenti affettivi, alle correnti molecolari, alle alterazioni nella struttura del sentire. Ascolta della musica, guarda la tv, entra in un pub o prendi la metro. Gli studi culturali battono la psefologia ogni volta.”

Quindi, dopotutto, doveva essere una riedizione del 1992. Sembra che anche le elezioni siano soggette alla retromania, adesso. Eccetto che questa volta è il 1992 senza Jungle. E’ Ed Sheeran and Rudimental piuttosto che Rufige Kru. Ignora sempre i sondaggi elettorali, ha scritto Jeremy Gilbert a tarda notte la sera delle elezioni. “E’ più facile capire quali saranno i risultati delle elezioni annusando il vento, rimanendo sensibili agli spostamenti affettivi, alle correnti molecolari, alle alterazioni nella struttura del sentire. Ascolta della musica, guarda la tv, entra in un pub o prendi la metro. Gli studi culturali battono la psefologia ogni volta.”

La cultura popolare inglese contemporanea, con il suo antiquato cameratismo post-moderno, la sua mascolinità furbesca (qualcuno vuole una birra con Nigel? [Farage, ndt]), la sua pornografia della povertà, il suo vile culto degli affari, sono diventati come gigantesche simulazioni del Poundbury Village, in cui nulla di nuovo accade mai, per sempre… mentre ubiqui i cartelli Keep Calm, in modo ostentatamente eccentrico o ironico, funzionano di fatto come i comandi di They Live, contengono il panico e la disperazione.

- Details

- Hits: 2424

Tra impossibile riformismo e necessaria mediazione

Militant

Il vero dato duraturo che ci lascia la crisi economica in cui siamo immersi – nonostante gli zerovirgola strombazzati da un’informazione embedded – è la natura irriformabile dell’attuale modello produttivo, e più in generale del capitalismo. Tale irriformabilità ha mandato in tilt il rapporto tra sinistra politica e questione sociale, che si basava proprio sulla possibilità redistributiva. In sintesi, il capitalismo “riformabile” garantiva una contrattazione economica costante delle proprie condizioni di lavoro e di vita. La garanzia, in questo caso, non si deve intendere come volontaria concessione di miglioramenti dati da una crescita economica diffusa, ma la possibilità di arrivare a quei miglioramenti attraverso lotte di classe. Oggi qualsiasi lotta di classe, stante l’attuale modello produttivo, la concorrenza internazionale, la cornice sovranazionale, l’assenza di politica, può al massimo resistere all’attacco padronale (resistere in questa o quella vertenza, mai generalmente, oltretutto), ma non attivare un’inversione di tendenza. Non è possibile giungere ad alcun miglioramento economico insomma, e questo fatto ha interrotto il rapporto naturale tra questione sociale e sinistra, fondata sulla convergenza di interessi per cui le lotte sociali rinforzavano quelle politiche e viceversa. Se la sinistra non garantisce più la possibilità di un miglioramento economico, la base sociale di riferimento (il mondo del lavoro dipendente salariato) cessa di essere allora naturalmente legata ad essa, scegliendosi di volta in volta la sponda politica che faciliti forme di resistenza all’impoverimento costante.

Il vero dato duraturo che ci lascia la crisi economica in cui siamo immersi – nonostante gli zerovirgola strombazzati da un’informazione embedded – è la natura irriformabile dell’attuale modello produttivo, e più in generale del capitalismo. Tale irriformabilità ha mandato in tilt il rapporto tra sinistra politica e questione sociale, che si basava proprio sulla possibilità redistributiva. In sintesi, il capitalismo “riformabile” garantiva una contrattazione economica costante delle proprie condizioni di lavoro e di vita. La garanzia, in questo caso, non si deve intendere come volontaria concessione di miglioramenti dati da una crescita economica diffusa, ma la possibilità di arrivare a quei miglioramenti attraverso lotte di classe. Oggi qualsiasi lotta di classe, stante l’attuale modello produttivo, la concorrenza internazionale, la cornice sovranazionale, l’assenza di politica, può al massimo resistere all’attacco padronale (resistere in questa o quella vertenza, mai generalmente, oltretutto), ma non attivare un’inversione di tendenza. Non è possibile giungere ad alcun miglioramento economico insomma, e questo fatto ha interrotto il rapporto naturale tra questione sociale e sinistra, fondata sulla convergenza di interessi per cui le lotte sociali rinforzavano quelle politiche e viceversa. Se la sinistra non garantisce più la possibilità di un miglioramento economico, la base sociale di riferimento (il mondo del lavoro dipendente salariato) cessa di essere allora naturalmente legata ad essa, scegliendosi di volta in volta la sponda politica che faciliti forme di resistenza all’impoverimento costante.

- Details

- Hits: 3474

La filosofia del fantasma in Marx

di Luca Cangianti

L’opera più famosa, diffusa e tradotta di Marx, il Manifesto del partito comunista, si apre con l’apparizione di uno spettro, quello del comunismo “che si aggira per l’Europa”. Tuttavia anche i suoi scritti più teorici sono pieni di vampiri, lupi mannari, creature frankensteiniane e altre suggestioni gotiche. Ciò non deve stupire, visto che il filosofo adorava Shakespeare ed era un lettore accanito di letteratura fantahorror. Meno risaputo è che queste figure, lungi dall’essere un mero dispositivo retorico, svolgono una specifica funzione epistemologica (cfr. Carmilla del 28.6.2014 e del 29.7.2014).

L’opera più famosa, diffusa e tradotta di Marx, il Manifesto del partito comunista, si apre con l’apparizione di uno spettro, quello del comunismo “che si aggira per l’Europa”. Tuttavia anche i suoi scritti più teorici sono pieni di vampiri, lupi mannari, creature frankensteiniane e altre suggestioni gotiche. Ciò non deve stupire, visto che il filosofo adorava Shakespeare ed era un lettore accanito di letteratura fantahorror. Meno risaputo è che queste figure, lungi dall’essere un mero dispositivo retorico, svolgono una specifica funzione epistemologica (cfr. Carmilla del 28.6.2014 e del 29.7.2014).

Nel Manifesto Marx illustra il processo di rimozione psicosociale del comunismo e della crisi economica del capitalismo attraverso la metafora del fantasma. In questo caso egli s’inspira a Shakespeare che spesso fa comparire lo spettro quale indizio di un crimine occultato – ad esempio con l’apparizione del fantasma di Banquo nel Macbeth o di quello del re ucciso nell’Amleto. Il riemergere del crimine rimosso è accompagnato inoltre dall’annuncio di una crisi imminente: “penso che tutto questo presagisca una qualche inusitata catastrofe nel nostro stato”, dice Orazio a Marcello nell’Amleto.

Gli ectoplasmi agitano le loro catene anche nel Capitale. Marx afferma che i feticismi e le apparenze fallaci descritte nella VII sezione del III libro sono una mistificazione del modo di produzione capitalistico, un “mondo stregato, deformato e capovolto in cui si aggirano i fantasmi di Monsieur le Capital e Madame la Terre, come caratteri sociali e insieme direttamente come pure e semplici cose” (Editori Riuniti, 1981, 943).

- Details

- Hits: 2450

L’occupante ferino

Intervista a Karl Heinz Roth

Karl H. Roth, riguardo a Alexis Tsipras la cancelliera Merkel ha di recente spiegato di voler mantenere la Grecia nell’Euro. Il Premier di SYRIZA ha risposto: «Noi abbiamo fatto la nostra parte. Faccia lei la sua». Cosa dovrebbe fare Berlino?

Karl H. Roth, riguardo a Alexis Tsipras la cancelliera Merkel ha di recente spiegato di voler mantenere la Grecia nell’Euro. Il Premier di SYRIZA ha risposto: «Noi abbiamo fatto la nostra parte. Faccia lei la sua». Cosa dovrebbe fare Berlino?

Il Governo Federale Tedesco dovrebbe approvare una moratoria e un taglio dei debiti. Questo è il punto di partenza decisivo, per giungere a una soluzione della crisi greca.

Attualmente non si discute né dell’uno né dell’altro. Bensì di una lista di riforme. Ciò è adeguato alla sfida?

No, poiché i problemi sono giganteschi. La Grecia è in rovina. Circa il 15% del capitale (Kapitalsubstanz) è andato distrutto. I diktat della Troika e i tagli sociali intrapresi finora hanno ridotto il rendimento economico di quasi il 30%. Sia riguardo la domanda interna, gli investimenti e il settore sanitario: vediamo dati totalmente catastrofici. Se non vengono mossi dei passi radicali, non solo la Grecia, bensì – ne sono convinto – anche l’Europa si troverà in una situazione molto pericolosa.

- Details

- Hits: 2279

La politica è uno specialismo. Però…

Aldo Giannuli

So di toccare un tema delicato che fa scattare molte suscettibilità, ma, tanto vale, dirla subito con franchezza: chi sogna una politica senza intermediazioni, praticabile immediatamente da tutti, è completamente fuori strada, perché la politica è inevitabilmente uno specialismo, come l’economia, la medicina, l’architettura o la matematica. Mi dispiace ma è così.

So di toccare un tema delicato che fa scattare molte suscettibilità, ma, tanto vale, dirla subito con franchezza: chi sogna una politica senza intermediazioni, praticabile immediatamente da tutti, è completamente fuori strada, perché la politica è inevitabilmente uno specialismo, come l’economia, la medicina, l’architettura o la matematica. Mi dispiace ma è così.

Questo non significa che ci si debba mettere, ad occhi chiusi, nelle mani dei politici di professione o degli “esperti”, perché politici e tecnici sono tutt’altro che gente disinteressata di cui ci si possa fidare. E, peraltro, ognuno ha diritto di intervenire su decisioni che incidono sulla sua vita e sulla vita dei suoi figli. Il problema è come fare. Procediamo con ordine.

In primo luogo: perché la politica è uno specialismo ed in che senso lo è?

La politica non è fatta di pochi atti, come ad esempio fare sette leggi all’anno o decidere una volta per tutto come si spende il denaro dello Stato e come si alimentano le casse dello Stato. E’ fatta di decine di decisioni ogni giorno. Per limitarci alla sfera nazionale (senza tener conto degli enti locali) in un anno, il Parlamento approva mediamente 200 leggi, ma accanto ad esse ci sono le disposizioni ministeriali che ne guidano l’applicazione (regolamenti, circolari ecc.), inoltre ci sono gli atti di politica estera, le commissioni di inchiesta e di indagine, gli atti di controllo ecc.

Page 436 of 610