Škola kommunizma: i sindacati nel Paese dei Soviet

di Paolo Selmi

Quinta parte. Il controllo operaio della produzione

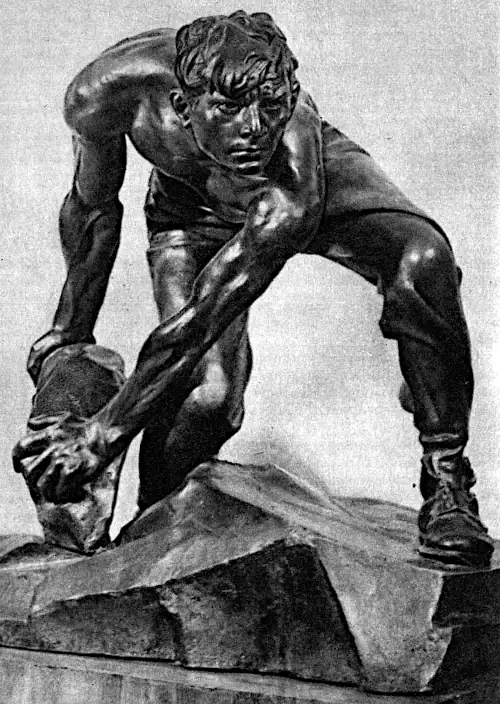

L’illustrazione qui sotto ritrae il capolavoro di Ivan Dmitrievič Šadr (1887-1941): “La pietra è l’arma del proletariato” (Булыжник - оружие пролетариата, 1927): inizialmente gesso, trasformato poi in bronzo, nello stile a noi familiare, “classico”, appreso dall’Autore a Parigi e a Roma, un po’ Discobolo e un po’ David, questo operaio compie un gesto magnifico, nel vero senso etimologico del termine.

L’illustrazione qui sotto ritrae il capolavoro di Ivan Dmitrievič Šadr (1887-1941): “La pietra è l’arma del proletariato” (Булыжник - оружие пролетариата, 1927): inizialmente gesso, trasformato poi in bronzo, nello stile a noi familiare, “classico”, appreso dall’Autore a Parigi e a Roma, un po’ Discobolo e un po’ David, questo operaio compie un gesto magnifico, nel vero senso etimologico del termine.

A gran parte degli osservatori sfuggono le dimensioni di questa roccia, piegata, staccata dalla nuda terra e pronta per essere scagliata contro gli oppressori. Vale, quindi, la pena guardare la scultura anche da un’altra angolatura, decisamente più rivelatrice: da un lato, il macigno strappato dalla nuda terra costringe il corpo a torcersi all’indietro, le braccia a tendersi oltremisura nell’immane raccolta, tutti i muscoli a contrarsi nello sforzo; dall’altro lo sguardo, non più armonicamente piegato nel senso del movimento di torsione, come nel Discobolo, si alza, meglio, “si solleva” come la classe operaia oppressa, punta dritto davanti a sè, sicuro, senza paura, determinato a scagliare quel macigno addosso al nemico di classe. Siamo già oltre il Discobolo: il macigno si sta staccando, il vincolo che teneva la molla in tensione è stato tolto e la scarpaccia ferma, puntata in avanti, non solo fa da puntello all’operaio nel suo immane compito, ma già proietta, come una molla, per l’appunto, l’intera figura oltre la barricata nemica. Non importa che quel macigno l’abbia a malapena staccato da terra; io, con la testa, son già là dove deve andare! Da qui l’idea, la filosofia di fondo alla base di questa scelta autoriale: non più la potenza fine a sé stessa, raccolta, massimizzata nella torsione, ma che PRELUDE all’atto, come nel Discobolo classico, ma la potenza che DIVENTA GIÀ atto, insurrezione, Rivoluzione.

Col senno di poi, esiste anche un’altra lettura, ex post per l’appunto. La sproporzione fra l’operaio minuto, “tutto nervetti e muscoletti”, come un mio amico amava definire il fisico à la Bruce Lee, e quel mastodontico sampietrino che pare già un’impresa staccare da terra, oggi ci suggerisce anche la sproporzione fra compito da svolgere dalla classe operaia russa e risorse a essa a disposizione, ovvero l’immane problema che quegli operai erano chiamati a risolvere.

La stessa sproporzione, per ordine di grandezza, che avvertì il cosmonauta Aleksej Archipovič Leonov, recentemente scomparso (1934-2019) quel 18 marzo 1965, facendo capolino dal portellone di una minuscola capsula spaziale durante la prima “passeggiata” di un uomo nello spazio: per la precisione, il momento immediatamente precedente di quella spinta con le braccia che lo avrebbe portato fuori da quel guscio, completamente immerso dalla visione di quella immensità e dell’intero pianeta che gli si presentava sotto, in tutta la sua interezza e senza filtri, nemmeno quelli della maschera protettiva dai raggi del sole, alzata per l’occasione; un essere umano che, subito dopo quella spinta di braccia, legato in cordata a quella scatola metallica tramite un precario cordone ombelicale, per lui al contempo indispensabili vincolo e nutrimento, sarebbe stato traslato “in solido” alla stessa, “galleggiando” alla velocità pazzesca di decine di migliaia di km orari lungo la traiettoria orbitale intorno alla Terra.

A ben vedere, quegli operai e contadini, meglio, quegli operai ex-contadini (ed ex da molto poco!) all’alba della Rivoluzione, non eran poi messi così diversamente dal buon Leonov: quella che, fino a qualche istante prima, era stata la semplice “plebe all’opra china”, di lì a poco si sarebbe trovata a gestire una situazione inedita, gigantesca nelle proporzioni e in condizioni di estrema emergenza. Già solo per questo, noi che guardiamo le cose a un secolo di distanza, dovremmo – condizionale d’obbligo… dovremmo! – essere in grado di valutare la distanza percorsa da questi veri e propri eroi in condizioni proibitive, i loro traguardi raggiunti e gli ostacoli da loro superati: molti dei quali peraltro, fino ai giorni nostri, da loro soltanto.

Un’impresa titanica, la loro, e per diversi motivi. Anzi tutto, l’autogestione delle fabbriche da parte dei fabzavkom nasceva dall’esigenza di fronteggiare al meglio la situazione di crisi creatasi all’alba della disfatta bellica ed economica del Paese. Spesso, infatti, senza neppure tenere un fucile in pugno, ma semplicemente di fronte al fuggi fuggi padronale, o alla loro semplice incapacità gestionale, i fabzavkom prendevano in mano la situazione e si assumevano responsabilità dirette e sempre maggiori, all’interno dell’organigramma aziendale entro il quale operavano: dalla organizzazione e controllo degli approvvigionamenti, a quella dei rapporti di lavoro, ivi compresa l’autodisciplina, la produttività, eccetera, dalle dinamiche salariali a quelle di bilancio, da febbraio ad agosto di quell’anno in molti fabzavkom si assistette a momenti sempre più importanti di autogestione operaia (рабочее самоуправление) dell’azienda. Come nota l’Autore di un’importante monografia sull’argomento,

- nel muoversi in questa direzione i fabzavkom fanno tesoro dell’esperienza di autogestione contadina maturata dagli artel’ e dalle comunità agricole.

- nulla di tutto questo accadeva in maniera così diffusa nelle realtà sindacali occidentali1.

In altre parole, in questo caso Marx ed Engels influiscono poco in quanto tali. Trovano semmai conferma le loro scoperte fondamentali: un ex-contadino già abituato a lavorare in un artel’ insieme ad altri compagni, avendo co-gestito per anni la conduzione economica, sociale e, mutatis mutandis, “politica” dello stesso; un ex-contadino semplicemente impegnato nel ricavare il massimo dall’appezzamento concesso, abituato a calcolare, applicando rigorosamente una legge marxiana del valore che non conosce in quanto tale, quante uova siano da dare, non una di più, per ottenere un litro di latte; un ex-contadino non ancora del tutto alienato, o sottomesso al nuovo modo di produzione, o segregato dagli ingranaggi del Capitale nella propria monade sempre più espropriata della vita reale, ridotto a pezzo di macchina o numero; un ex-contadino di questi o, meglio, milioni di loro, pur con indosso da anni le tute di Marcovaldo, diventati ormai casciavìtt a tutti gli effetti, non potevano tuttavia reagire alla nuova situazione e condizione di vita senza tener conto del substrato entro cui si erano formati.

Questo ebbe indubbiamente i suoi vantaggi, non solo i suoi svantaggi, come invece qui, per l’eurocentrismo di cui sopra, si tende invece sempre a sottolineare, guardando dall’alto al basso tutto ciò che non è farina del nostro “giardino”: primo tra tutti questi vantaggi, poter arrivare dove lo stesso Trentin neppure si sarebbe sognato.

Occorre a questo punto un opportuno distinguo, o paletto che dir si voglia, estremamente importante ai fini del nostro discorso: un conto è gestire, o autogestire nella sua punta più alta, una realtà produttiva, la sua economia, dagli approvvigionamenti e le buste paga alla realizzazione del prodotto finito nel mercato capitalistico, in tutte le sue fasi quindi; un altro conto è realizzare un coordinamento locale, regionale, nazionale talmente efficace da indirizzare le stesse interamente realtà socializzate secondo un piano predefinito, né più né meno di come tante piccole scaglie di ferro su un foglio di carta si orientano e si ordinano ponendovi sotto un magnete.

Questa seconda fase, nel modo socialistico di produzione, è importante tanto quanto la prima, e non può esservi socialismo senza di essa.

Tuttavia, la seconda è vero anche che è totalmente irrealizzabile senza la prima, ovvero senza una progressiva e totale socializzazione dei mezzi di produzione.

Lo abbiamo già fatto e lo continueremo a ribadire in questo lavoro, parlando della differenza fra “programmazione” (l’unica cosa possibile, e da un punto di vista unicamente formale, nel modo capitalistico di produzione, ivi compreso quello “con caratteristiche cinesi”) e “pianificazione”: non è il caso quindi di ritornarci.

D’altro canto, è importante

- riconoscere e apprezzare – cosa fatta assai poco, in particolare da questa parte della cortina di ferro – come il modello dei fabzavkom sia stato propedeutico a quella transizione al socialismo che sarebbe avvenuta di lì a poco, pur non essendo esso stesso il socialismo ma, utilizzando una felicissima espressione coeva, “embrioni di socialismo” (embriony socializma)2.

- e, repetita juvant, ribadire il fatto che noi questi passaggi non siamo mai riusciti a completarli pienamente, neppure negli anni d’oro del movimento operaio occidentale, neppure soltanto in riferimento a quella formidabile estate 1917.

Esaminiamo ora da vicino peculiarità e fasi di questa autogestione operaia, di questi “embrioni di socialismo”.

1. Il controllo sulla produzione fu, inizialmente, PASSIVO, divisibile ulteriormente in DUE FASI:

a) inizialmente PRESIDIO, limitato al controllo fisico del posto di lavoro, con organismi di picchettaggio e di sorveglianza diretta,

b) ben presto divenne PIANTONARE PRIMI LIVELLI E QUADRI “PER VEDERE COME FACEVANO”: i nostri, e veramente nostri, eroi “volevano di più”.

2. Pertanto, ben presto tale controllo assunse una forma ATTIVA, a partire

a) dalla GESTIONE delle SCORTE e degli APPROVVIGIONAMENTI, se non altro per il semplice fatto che la quantità di materie prime e di materiali d’uso che ci si riusciva a procurare determinava, necessariamente, la quantità di merce che si riusciva a produrre, fino

b) alla GESTIONE della PRODUZIONE stessa. L’INTERA ATTIVITÀ DI LINEA ERA STATA ESPUGNATA, LIBERATA DAL VINCOLO DEL SAPERE PADRONALE E BORGHESE: ma per fare il socialismo non basta e per questo i nostri, e veramente nostri, eroi “volevano di più”. Occorreva uscire dalla linea di produzione e “salire negli uffici”, terra incognita. Anche qui per gradi, che né Roma, né Mosca (“Moskva ne srazu strojlas’”) son state costruite in un giorno.

3. Il passo successivo fu quindi

a) interessarsi direttamente della GESTIONE AMMINISTRATIVA DELL’INTERA AZIENDA in cui lavoravano, fino a

b) entrare a pieno titolo nella stessa, non solo la “presenza” nel consiglio d’amministrazione, ma con la costituzione COMMISSIONI FINANZIARIE PIENAMENTE OPERATIVE.

In tal modo, gli operai, IN QUELLA FORMIDABILE ESTATE DEL ’17, quella formidabile estate cominciarono a occuparsi direttamente di QUESTIONI che, fino ad allora, erano state non solo di esclusiva competenza del padronato e dei loro quadri, MA DA CUI ERANO STATE ANCHE TENUTE VOLUTAMENTE LONTANE, ANNI LUCE.

QUESTO “NUOVO MONDO” , NON ERA ASSOLUTAMENTE UN “LORO MONDO”. PARADOSSALMENTE, MENO “LORO” DI QUELLO CHE PER SECOLI LI AVEVA VISTI SERVI DELLA GLEBA!

E questo lo possiamo constatare partendo da dove si vuole, letteralmente, DA DOVE SI VUOLE.

1. Vogliam partire dalla divisione del lavoro? Divisione del lavoro alienante. Ancora oggi.

- “Ma io pensavo…”

- “NON SEI PAGATO PER PENSARE”,

ma per eseguire. Cosa succede prima, cosa succede dopo… si, un’infarinatura generale, e solo per capire chi ti sta sopra e chi ti sta sotto (“organigramma aziendale”). Punto.

- E i servi della gleba appena toltisi da tale, schiavistica condizione? FINO A MEZZO SECOLO PRIMA NON ERANO NEPPURE PAGATI, ANZI, ERANO PROPRIETÀ FEUDALE, MA PENSAVANO, ECCOME! Il lavoro era TUTTO lì. ED ERA AFFIDATO A LORO! Il signore godeva dei frutti del loro lavoro, controllava che non “facessero i furbi”, introduceva “illuminate” innovazioni tecnologiche in alcuni casi, partecipava direttamente in opposizione ai “colleghi” divenuti “cittadini” e ormai “madrelingua francesi” (Tol’stoj docet), fine.

Mio nonno mezzadro, senza andare tanto lontano, dopo vent’anni che si spaccava la schiena come bracciante sapeva benissimo OGNI giorno cosa la campagna gli richiedeva, cosa richiedeva a LUI individualmente e A LUI E AI SUOI COMPAGNI come lavoro di squadra. LAVORI DI SQUADRA che richiedevano il coordinamento di diversi soggetti: gli stessi braccianti, impegnati collettivamente in lavori non meccanizzati quali l’aratura, la mietitura, la trebbiatura, la vendemmia, eccetera; ma anche i “saltari”, ovvero gli addetti ai canali di irrigazione, e relative “chiaviche, bocchette, acquedotti e duzze”3, tutti gli artigiani che si occupavano, in varia misura, di manutenzione e interventi tecnici su strumenti agricoli, piuttosto che su botti, giare, strutture abitative e stalle, eccetera eccetera.

2. La divisione del lavoro portava a una CINICA DIVISIONE, pardon, “ottimizzazione”, ovvero ulteriore ALIENAZIONE, degli spazi vitali all’interno di un più ampio spazio URBANO:

- baracche prima e quartieri dormitorio poi collegati all’area industriale da corriere o treni pendolari, tutti LUOGHI TANTO FUNZIONALI QUANTO DI NON FRUIZIONE da parte del contadino proletarizzato, ovvero inurbato;

- OVVERO LUOGHI TANTO ESTRANEI nella loro novità QUANTO ESTRANIANTI, laddove tutto appariva così “grande” e “incredibile” nella sua “immensa forza distruttrice” e comunque creatrice di valore al contempo, laddove anche solo il RUMORE ASSORDANTE di una linea di produzione a pieno regime, o anche di una sirena in piazzale, bastava a schiacciare il contadino proletarizzato di cui sopra.

Al contrario, nell’ambiente di provenienza dei contadini inurbati, all’interno di spazi e suoni noti, OGNI CENTIMETRO QUADRATO DELLE BIOLCHE CHE LAVORAVANO PER ALTRI, NON PER LORO, ERA DA LORO CONOSCIUTO, CURATO, TRASFORMATO ALL’OCCORRENZA, OGGETTO DELLE PIÙ SVARIATE ATTENZIONI NEL TEMPO. Torniamo per un attimo ancora nel modenese:

«Tutta la nostra storia agraria si svolge, invero, nei termini di questa dialettica, di un’attività produttiva che si esercita su di una realtà già elaborata e conformata dall’opera delle precedenti generazioni; le cui forme condizionano e limitano, ad un tempo, l’opera delle generazioni nuove, finché più decisivi rivolgimenti non ne spezzano il quadro, liberando il campo all’affermarsi di forme più adeguate al nuovo grado di sviluppo delle forze produttive ed al nuovo tipo dei rapporti di produzione e sociali»4

Ovvero, “il paesaggio agrario conserva integra l’impronta delle generazioni passate, restituendone con chiarezza di significati la storia materiale, le tecniche agronomiche impiegate nella produzione agricola, le forme dell’insediamento e della proprietà terriera, la configurazione dei campi, delle strade e dei canali”5.

Dall’Emilia alla Russia, poco cambia. Il contadino, bracciante, servo della gleba, fosse esso sottopagato o non pagato del tutto, comunque “pensava”, eccome! Al punto da PARTECIPARE ATTIVAMENTE persino alla modifica dell’ambiente circostante in base “al nuovo grado di sviluppo delle forze produttive ed al nuovo tipo dei rapporti di produzione e sociali”. Era INVECE, PARADOSSALMENTE, nel nuovo ambiente MODERNO che non era “(sotto)pagato per pensare”.

3. Arriviamo del lavoro “in sé e per sé”? Da un lato, un lavoro ALIENATO E ALIENANTE, in genere frenetico, à la “un pezzo, un culo” (“La classe operaia va in paradiso”). E qui una rispolverata a Marx non farebbe male a nessuno.

Dall’altro, un lavoro decisamente più duro, ma che cambiava, una fatica quotidiana che cambiava giorno dopo giorno, stagione dopo stagione. Un lavoro artigianale, dove l’elemento di fatica fisica, quello spaccarsi la schiena nei campi fino a punte di sedici ore al giorno, si univa a una componente progressiva di “homo faber” e “homo intelligens” e, quindi, “homo cogitans” che arrivava col tempo, cogli anni, coi decenni. “Sui castagni passano / nembi, cirri, cumuli, / nubi bianche, nubi nere. / Qualche vecchio sa vedere / quale porta rondini, / quale porta grandine, / quale porta tuoni e lampi, quale acqua per i campi”6.

QUESTO SI RIPERCUOTEVA ANCHE, IN TUTTA QUELLA MISERIA E POVERTÀ “PATRIARCALE”, NELLA VALORIZZAZIONE ANCHE DI CHI INVECE, NELLA SOCIETÀ ATTUALE, “INCLUSIVA”, È CONSIDERATO DI FATTO INABILE, INADEGUATO, INUTILE. L’anziano come depositario di saperi, ma non solo; l’anziano in grado di svolgere ancora lavoretti col legno, o di riparazione, o di impagliatore (intrecciando foglie di mais per impagliare sedie, per esempio), piuttosto che concimare e tenere con cura un’aiuola adibita a orticello e individuata in un punto trascurato da tutti, subito sotto il muretto, riconoscendo in quello, e non altri, il “punto giusto” per dare primizie (indimenticabile scena da “L’albero degli zoccoli” di Olmi), eccetera. Oggi, gli anziani sono solo un “problema”, e non solo per l’INPS.

4. Problemi di “tempi”. A proposito, quanto appena visto non poteva (e non può) non ripercuotersi anche sul TEMPO STESSO AL DI FUORI DELL’ORARIO DI LAVORO. Come Gramsci notava, “l'operaio che va al lavoro dopo una notte di stravizio non è un buon lavoratore, l’esaltazione passionale non va d’accordo col movimento cronometrato delle macchine e dei gesti umani produttivi”7.

Oggi, per inciso, L’ALIENAZIONE, la FRENESIA, SONO TOTALI, ANCHE rispetto a questo PERIODO “INDUSTRIALE” PRESO IN CONSIDERAZIONE. Oggi, l’automazione del lavoro rende prioritaria più che la disciplina sul lavoro (e relativo puritanesimo fuori dallo stesso) il CONSENSO di occupati ed esercito di manodopera di riserva.

Ecco quindi l’alienazione lavorativa riflettersi al di fuori, PRIMA nel fantozziano “telecomando” (e relativo “ nuovo record condominiale: trecentottanta cambi di canale in ventisei secondi netti!”) e POI a un altro pezzo di plastica, stavolta luminoso, con le cui immagini e suoni “interagire”, perlopiù passandolo ritualmente con le falangi a ritmo ossessivo compulsivo dal basso verso l’alto e lasciando, ogni tanto, istintivamente come sogliono fare esseri di altre specie, “pollici alzati”, “pollici verso” e faccine di ogni genere come segni del proprio passaggio.

E l’elenco degli ingredienti potrebbe andare avanti per ore, a partire dalla tendenza alla DISGREGAZIONE SOCIALE e alla INDIVIDUALIZZAZIONE E PARCELLIZZAZIONE come classico ingrediente di “divide et impera”, oltre che di “moltiplicazione di nuovi bisogni” atti a riprendersi con la mano destra ciò che tramite i salari si era concesso con la sinistra, eccetera. Da qui l’essere o avere di frommiana memoria, l’IDENTIFICAZIONE PIENA DELLA MENTALITÀ DEGLI SFRUTTATI COI MITI DI CONSUMO E SUCCESSO IMPOSTI DALLA CLASSE DOMINANTE (“E quando sarò ricca a quel paese / Tutti ’sti vestiti un po’ alla buona / Andrò a Parigi a fare le mie spese / Ed ogni giorno vita da padrona”)8, eccetera eccetera.

AI FINI DEL NOSTRO DISCORSO PARLIAMO, PER TUTTI QUESTI ELEMENTI, DI INGREDIENTI CHE CONFINANO, DI FATTO, NELL’ANGOLO PIÙ REMOTO DELLA DI UNA SEMPRE PIÙ IPOTETICA – IRREALE DATE LE CONDIZIONI CREATE AD HOC – “MATERIA GRIGIA COLLETTIVA”, ANCHE SOLO L’IDEA DI GESTIONE OPERAIA, DI DIREZIONE OPERAIA, DI SOCIALIZZAZIONE DEI MEZZI DI PRODUZIONE.

MA NON ERA COSÌ PER GLI OPERAI EX-CONTADINI ZARISTI! QUESTE E ALTRE “QUISTIONI” ERANO LONTANE ANNI LUCE DAL “LORO MONDO”! PER FORTUNA LORO.

Anzi, la nuova realtà industriale coincise per loro con una nuova sfida. Una nuova “bestia da domare”, come il tempo e le stagioni. DA DOMARE INSIEME, SECONDO QUEL COLLETTIVISMO TIPICO CONTADINO CHE NON AVEVANO MAI ABBANDONATO. Il marxismo-leninismo, ovvero lo sviluppo della teoria marxista fornita in tempo reale dal loro concittadino e compagno di lotta Vladimir Il’ič Lenin, fornì loro armi interpretative e strumenti di lotta formidabili.

Tutto questo infine, insieme all’entusiasmo tipicamente rivoluzionario tipico di quel fantastico periodo, laddove le catene zariste erano appena state spezzate, diede loro la possibilità di

- crescere professionalmente colmare lacune operative di gestione dei processi industriali MOLTO VELOCEMENTE, ma, SOPRATTUTTO,

- sviluppare una mentalità del tutto inedita NELLA STORIA DELLA PLEBE DA SEMPRE ALL’OPRA CHINA, OVVERO di pieno controllo operaio della produzione.

Ecco, allora, che lo slogan “Tutto il potere ai Soviet!” (Вся власть Советам!), già gridato a gran voce in quei giorni, era già qualcosa di molto più concreto di un semplice auspicio prima di un Grande Ottobre che, di lì a poco, avrebbe cambiato il mondo: ERA UN OBBIETTIVO CHE LORO CONSIDERAVANO PIENAMENTE ALLA LORO PORTATA E PER CUI SI STAVANO GIÀ, CONCRETAMENTE, ATTREZZANDO. NEI FABZAVKOM, PER L’APPUNTO.

NON DA ULTIMO, quanto accadde e quanto seguì, va ricordato, accaddero nel pieno sabotaggio economico da parte della borghesia e del padronato:

- rifiuto di approvvigionare le fabbriche, anche a costo di perderci, da parte dei produttori di materie prime, insieme a

- ogni tipo di sabotaggio e

- serrate,

nella speranza che, unite a una repressione poliziesca mai attenuata, la miseria crescente, oltre che a un rifornimento costante di carne da cannone al fronte, avrebbero indebolito, diviso, disgregato le loro schiere.

ACCADDE ESATTAMENTE L’OPPOSTO, MA NON SOLO: il movimento rivoluzionario non solo tenne, ma incrementò in misura sempre maggiore la propria base di massa e, in virtù di tale inasprimento del conflitto, si orientò sempre più convintamente e radicalmente verso il bolscevismo, che aveva sostenuto sin da subito la causa dei fabzavkom.

Il movimento sindacale non fece eccezione e vide saldare sempre più l’asse fra profsojuz, fabzavkom e partito bolscevico, legando alle sorti di quest’ultimo il proprio destino.

Grande Ottobre, grande sindacato

I SINDACATI, sia come profsojuz che come fabzavkom, giocarono sin da subito un RUOLO DETERMINANTE per il successo del Grande Ottobre:

- capisaldi nella formazione e organizzazione materiale delle Guardie Rosse,

- supporto logistico,

- forza mobilitante in grado di armare e far uscire dalle fabbriche le masse operaie, dirigendole nella lotta strada per strada, barricata dopo barricata, sino alla vittoria completa, in quei “dieci giorni che sconvolsero il mondo”.

A ben vedere, UN RUOLO ANCOR PIÙ IMPORTANTE fu da loro giocato DOPO LA VITTORIA, quando si trattò di CONSOLIDARE e DIFENDERE quell’ancora fragile successo.

Anche in questo caso, i successi del primo alimentarono e funsero da stimolo ulteriore per i successi del secondo: LA RIVOLUZIONE FECE DA VOLANO E ATTIVÒ PROCESSI ALTRIMENTI IMPENSABILI, così come lo erano stati fino a poche settimane prima soltanto. Impensabili non perché ex-contadini, fino a poco tempo prima ancora servi della gleba, “non fossero all’altezza”, come qualche benpensante ancora sosteneva guardando con sufficienza a quanto accadeva a queste latitudini. Impensabili perché non sarebbe mai, MAI, esistita una “via parlamentare”, “riformistica”, “progressiva” a quanto accadde in quei dieci giorni e, soprattutto, negli anni successivi.

Oltre alle occupazioni spontanee la fuga di molti capitalisti, e il loro conseguente abbandono delle fabbriche, diede ulteriore impulso a NUMEROSE ESPERIENZE DI AUTOGESTIONE OPERAIA, a questo punto consacrata a gestione tout court, CONTROLLO COMPLETO E TOTALE DI CIASCUN ASPETTO RIGUARDANTE IL PROPRIO POSTO DI LAVORO.

A cavallo fra fine 1917 e inizio 1918 nacque il Consiglio Panrusso del Controllo Operaio (VSRK, Vserossijskij Sovet Rabočego Kontrolja), che faceva capo alle numerose organizzazioni di categoria di controllo operaio, le quali a loro volta avevano ramificazioni locali fino alle cellule in ciascuna fabbrica.

Se queste furono le avanguardie a livello generale, CHE INDICARONO LA VIA, tuttavia nella maggior parte dei casi quello del passaggio di consegne da padroni a operai fu un processo graduale e condotto inizialmente da una posizione di minoranza, ma non per questo meno importante.

Laddove, infatti, i rapporti di produzione restarono TEMPORANEAMENTE immutati, ovvero con le fabbriche in mano ai padroni come prima della Rivoluzione, il movimento sindacale CREBBE ALL’INTERNO DELLE FABBRICHE STESSE E PROMOSSE INIZIATIVE DEL TUTTO INEDITE, come LA BATTAGLIA PER I CCNL.

Nei mesi a cavallo fra 1917 e 1918 furono conclusi i primi contratti collettivi (коллективные договоры) della storia russa, rispettivamente dei metallurgici e dell’industria estrattiva9. AUMENTI SALARIALI e OTTO ORE PER TUTTI completarono il fronte delle rivendicazioni sindacali dell’epoca.

Dopo l’Ottobre cambiò, pertanto, anche la tattica sindacale. Prima l’orizzonte sindacale era ristretto a una contraddizione Capitale-Lavoro “con caratteristiche zariste”: ovvero, un capitalismo rafforzato da costanti elementi di violenza feudale, di una violenza feroce, tesa ad annichilire i sindacati, che li poneva pertanto in un’ottica di disperata sopravvivenza.

In altre parole, nella Russia zarista il sindacato semplicemente non doveva esistere.

Questo “dettaglio” da poco, insignificante, condizionò l’intero processo di formazione di un sindacato nato clandestino, cresciuto clandestino e sempre più radicalizzato.

A UN CERTO PUNTO, LA RIVOLUZIONE. E IL SINDACATO SI TROVA A CONFRONTARSI

- NON PIÙ SOLO CON L’IDEALE DEL MONDO CHE VERRÀ, PRIMA O POI, PIÙ POI CHE PRIMA,

MA CON LA REALTÀ CATASTROFICA DI UN PRESENTE TANTO FORMIDABILE QUANTO PRECARIO, INSTABILE, PERICOLANTE.

IN TALE CONTESTO, L’AUTOGESTIONE OPERAIA NON ERA “UNA” OPZIONE, MA “L’UNICA” OPZIONE POSSIBILE: l’autogestione operaia era, anzitutto, un’assunzione di responsabilità, progressivamente formatasi sulla base di una sempre maggiore, catastrofica, penuria economica tutt’intorno, vera e propria terra bruciata, e, in ultima analisi, una vera e propria mancanza di alternative. PENA LA MORTE DELLA RIVOLUZIONE.

In altre parole, prendere in mano la fabbrica era l’unico modo di salvare sé stessi, il proprio posto di lavoro, e l’intero Paese: o ci si salvava tutti, o nessuno si salvava.

Quando si è in questa situazione, raramente può accadere quanto icasticamente gridato dal disincantato Juan di Giù la testa: “i più furbi di quelli che leggono i libri si siedono intorno a un tavolo, e parlano, parlano e mangiano”!

Non accade perché il potere è in mano sia a “quelli che leggono i libri”, che a quelli che non li hanno letti fino ad allora, ma stanno recuperando le tappe in fretta e che, in ogni caso, non per questo hanno scritto “fesso” in fronte ed esercitano un controllo serrato su quanto accade al di fuori della loro gestione diretta.

Per questo motivo, per quel carico di responsabilità maggiore che gravò sulle loro spalle sin da subito, e che portò altrettanto sin da subito a un grado di consapevolezza e maturità maggiori, una volta preso DIRETTAMENTE il potere (e non un semplice “governo amico”), una volta entrati LORO STESSI nella stanza dei bottoni, I SINDACATI SI ACCORSERO CHE PER OTTENERE GLI STESSI OBBIETTIVI SI POTEVA (E SI DOVEVA) AGIRE DIVERSAMENTE DA PRIMA:

- meno scioperi, che avrebbero a questo punto soltanto creato caos e danni economici a loro stessi, oltre che fatto il gioco dei controrivoluzionari,

- più uso dei nuovi strumenti di cui erano finalmente entrati in pieno possesso, ovvero più LEGGI A FAVORE DEGLI OPERAI, delle loro condizioni di vita e di lavoro, e di cui i SINDACATI si sarebbero fatti PROMOTORI, da un lato, e autentici e puntuali CONTROLLORI della loro PIENA E CONCRETA APPLICAZIONE dall’altro.

Un segno di maturità, oltre che di responsabilità, un ulteriore salto qualitativo nella gestione diretta, economica e sociale del neonato Stato che si voleva socialista.

Il controllo operaio sulla produzione si concentrò quindi, in questa fase,

- sulla verifica puntuale dell’attuazione dei decreti del Governo dei Soviet e

- sulla pronta denuncia e conseguente mobilitazione di eventuali inadempienze padronali, fino al raggiungimento della completa attuazione di tali decreti;

- dal punto di vista amministrativo, sul controllo rigoroso dei bilanci e delle politiche di approvvigionamento e vendita del prodotto finito, onde evitare colpi bassi e azioni di sabotaggio.

Inutile dire che questo salto di qualità costituì un’ulteriore, formidabile, palestra per quadri e dirigenti sindacali, oltre che semplici militanti, che di lì a poco si sarebbero trovati a gestire situazioni ancor più complesse, complici

- la guerra civile e

- il comunismo di guerra instaurato conseguentemente a essa.

Tale incremento qualitativo di attività comportò inevitabilmente maggior coordinamento e unità di azione fra i diversi sindacati fino alla costituzione di unioni sindacali nazionali per ciascuna categoria. Già a inizio 1918 se ne contavano 19. In particolare, i fabzavkom si unirono ai profsojuz incrementando notevolmente la forza di questo nuovo movimento sindacale, che aveva ora un importante e capillare radicamento sul territorio, grazie ai primi, oltre a una dimensione di massa che raggiunse in quel periodo i due milioni e mezzo di iscritti, nonché un respiro nazionale unitario sia a livello categoriale che confederale, grazie ai secondi.

A fine 1918, l’unità sindacale di un movimento operaio rivoluzionario, bolscevico e di massa era realtà.

Comments

Scrivi giustamente: "Le parole si fanno strada da sè, quando e se dietro vi è della sostanza da comunicare" ma io ho una paura boia di danneggiare la sostanza da comunicare con altre parole che magari non c'entrano niente. O che sono ridondanti. O che comunque distolgono dalla sostanza stessa.

Da qui la mia preoccupazione, quasi scolastica. Andiamo lì e se poi ho sbagliato un congiuntivo, o ho fatto una frase di dieci righe dove a metà mi son perso per strada e neanche rileggendomi son riuscito a trovare l'errore... intendevo quella cosa lì e non un'altra.

Poi questa rilettura di un lavoro del 2020-21 cade in un periodo particolare della mia vita. Sto insegnando a mia figlia a fare gli "schemini" dei capitoli di storia, di scienze, di geografia... partendo dal testo e schematizzando. Più o meno inconsciamente, sto schematizzando me stesso. Che non è una cosa bella, sicuramente. Ma che è accentuata proprio da queste due cose:

- la prima è la mia autovalutazione estremamente bassa circa la leggibilità di quello che scrivo. Mi rincuora assai quello che mi scrivi, ma non mi convince del tutto. E sinceramente quello che mi preoccupa è che passi il messaggio, il contenuto. Poi se qualcuno volesse rielabolarlo meglio... meglio ancora! Non sono neppure nella condizione di rileggermi, sul punto quotidiano del conflitto in Ucraina: canno praticamente tutto quello che c'è da cannare: sintassi, consecutio temporum, ortografia. Vado di strafalcioni come se non ci fosse un domani, e quando mi capita di rileggermi, non smetto mai di ringraziare mentalmente i compagni che mi graziano anziché massacrarmi, come forse sarebbe giusto che sia.

Questo ormai si sta riflettendo su tutto il resto. schematizzare, evidenziare le parti importanti, finiti i grassetti passare al sottolineato, quindi al maiuscolo, che deve PASSARE anzi sfondare la porta.

Brutto. da vedere, probabilmente anche da trovarsi davanti durante la lettura. E senza probabilmente. Mai scritto così male.

Altra mia paura... troppo lungo, va a finire che ci si perde. "Lo stiamo perdendo", classica frasaccia da seriale a stelle e strisce... Eppure anche lì c'è un vissuto... insegnavo cinese alla sesta ora come materia extracurricolare giocandomi io la pausa pranzo (poi tornavo a far quello che faccio ora, ovvero correr dietro ai container) e quei poveri ragazzi gli ultimi residui di attenzione. Ed era tutta un'impresa a non perderli durante quei 55 minuti. Se riuscivo a chiudere alle due meno dieci con loro che non guardavano fuori dalla finestra la sera stappavo la bottiglia. In altre parole, anche se anche quando insegnavo cinese alle ex-150 ore avevo studenti pluriripetenti affezionatissimi, si trattava di due platee differenti: lì adulti che sceglievano deliberatamente di imparare il cinese, qui ragazzi che dovevano recuperare "crediti formativi", e quindi era un modo come un altro per scaldare la sedia...

Son passati più di dieci anni da allora, ma ogni volta che scrivo qualcosa, mi chiedo sempre... chi la leggerà? E cerco di fargliela arrivare nel modo più accessibile possibile...

Non credo assolutamente, questo lo dico facendo l'avvocato difensore di me stesso, il che non è bello per niente, ma mettiamo anche questo "a verbale", non credo assolutamente dicevo a tutte quelle menate sull'attenzione che ormai più di cinque minuti, più di sette, più di dieci non tiene.

Fesserie. L'attenzione si coltiva come si coltivano le altre cose. Se uno dovesse crederci per davvero, Guerra e pace lo leggerebbe in tre vite. Forse.

Non è nemmeno un problema di durata di lettura. Quanto, forse, di quello che c'è dentro. Di diversi contenuti. Che generano complessità, e portano magari chi legge a perdersi. Dove eravamo rimasti? Ah si... ai fabzavkom rimasti in braghe di tela a dover "guardare le carte" dei bilanci, a passare le fatture passive, a fatturare e a fare le buste paga... a loro stessi! Bene, ripartiamo da qui. Cosa c'è dopo? Ah si... Lenin che parla di "azionamenti" e non "cinghie di trasmissione"... e così via. Visivamente diventa più semplice non perdersi in questo dedalo di argomenti e di spunti. Poi finisco i segni tipografici e... incrocio le dita. Sperando che questo basti a far passare "la sostanza".

Un abbraccio, scusa ancora a tutti per come maltratto l'italiano e la prosa nella nostra lingua, e... grazie di tutto!

Paolo Selmi

Io ci provo con mia figlia, che invece di consumare su un registratore play, stop e indietro oltre che la musicassetta stessa ha a disposizione dei mezzi formidabili, praticamente per familiarizzare con ogni lingua del mondo... ma non è la cosa più allettante che trova in quel pezzo di plastica luminoso che ruba dalle mie tasche o da quelle di sua mamma...

Forse le manca un po' di quello spaccarsi la schiena che io almeno ho fatto in tempo ad assaporare quando andavo ad aiutare mio nonno in campagna. E mi bastavano due giorni così, con lui che con cinquant'anni di differenza mi dava ancora la paga, a capire tante cose: a capire che "segar l'erba" non era un fatto (solo) muscolare ma di tecnica, per esempio. E lui ne aveva da vendere e andava avanti ore lasciandosi dietro un prato a dir poco all'inglese, omogeneo, mentre io dopo la prima, oltre a fare delle schifezze con erba tagliata malissimo, lasciando pezzi alti da una parte o tirando su le zolle e rischiando di spaccare la falce dall'altra, ero già morto. E capirlo a vent'anni quando ti sembra tutto a portata di mano, da spaccare il mondo con un pugno ben assestato, non è poco. Da lì poi capire che anche da altre parti è un fatto di tecnica, di sapere, di conoscenza, e capire la sua di fame, e vergognarmi del fatto che io avevo un quarto della metà di quella fame (oltre che capire che da tutto quello dipendeva il fare nella vita quella cosa lì, PER TUTTA LA VITA, o poter scegliere di fare altro), il passo è stato MOLTO breve. E il mio studio ne ha giovato parecchio.

Al momento difetto di biolche da tagliare, altrimenti potrei organizzare un po' di brigate di lavoro agricolo... qui al mio paese. O forse non sarei capito...e finirei in galera per lavoro minorile!!! Meglio non rischiare!!!! Troverò altri metodi!!!

Ma non smetterò mai di ringraziare mio padre e mio nonno...

Un abbraccio

Paolo