André Gorz, “Addio al lavoro”

di Alessandro Visalli

Nel 2000 il filosofo francese André Gorz risponde all’intervista di Margund Zetzamann, spiegando[1] le ragioni per le quali nel suo “Miseria del presente, ricchezza del possibile”[2] invitava a liberarsi dell’obbligo del lavoro. Gorz, che si toglierà la vita di lì a sette anni, sul lavoro aveva a lungo riflettuto cercando costantemente la via per l’autorealizzazione del singolo dentro gli angusti spazi della gabbia d’acciaio della moderna società industriale e capitalista (ma anche socialista reale). Già nel 1967, scriveva che in entrambe le società “l’individuo, in quanto produttore e in quanto cittadino, è spodestato di ogni potere reale (che non può essere altro che potere collettivo) sulle decisioni e sulle condizioni produttive che modellano la sua vita di lavoro e la sua vita fuori del lavoro. Subendo la società più che crearla consapevolmente, essendo incapace di identificarsi con la sua realtà sociale, l’individuo tende a ripiegare nella sfera privata come la sola sfera in cui egli è sovrano” [3]. Ma questo “spodestamento”, continuava, avviene in quanto lavoratore. Egli, “privato di iniziativa, di responsabilità e di valorizzazione sociale nel suo lavoro, tende a cercare una compensazione nel non-lavoro”. Tema, questo, sul quale è larghissima la riflessione e lo resterà a lungo.

Nel 2000 il filosofo francese André Gorz risponde all’intervista di Margund Zetzamann, spiegando[1] le ragioni per le quali nel suo “Miseria del presente, ricchezza del possibile”[2] invitava a liberarsi dell’obbligo del lavoro. Gorz, che si toglierà la vita di lì a sette anni, sul lavoro aveva a lungo riflettuto cercando costantemente la via per l’autorealizzazione del singolo dentro gli angusti spazi della gabbia d’acciaio della moderna società industriale e capitalista (ma anche socialista reale). Già nel 1967, scriveva che in entrambe le società “l’individuo, in quanto produttore e in quanto cittadino, è spodestato di ogni potere reale (che non può essere altro che potere collettivo) sulle decisioni e sulle condizioni produttive che modellano la sua vita di lavoro e la sua vita fuori del lavoro. Subendo la società più che crearla consapevolmente, essendo incapace di identificarsi con la sua realtà sociale, l’individuo tende a ripiegare nella sfera privata come la sola sfera in cui egli è sovrano” [3]. Ma questo “spodestamento”, continuava, avviene in quanto lavoratore. Egli, “privato di iniziativa, di responsabilità e di valorizzazione sociale nel suo lavoro, tende a cercare una compensazione nel non-lavoro”. Tema, questo, sul quale è larghissima la riflessione e lo resterà a lungo.

Da queste formulazioni durante gli anni ottanta passerà alla proposta di riconoscere i limiti propri alla razionalizzazione e fermare la mercatizzazione sulla soglia di quel che è socialmente sostenibile. In altre parole, di fermare l’integrazione funzionale sulla soglia dell’integrazione sociale e puntare sulla “riduzione metodica, programmata, massiccia della durata del lavoro (senza ridurre il reddito)”[4]. A questo stadio la proposta pratica, su cui a lungo insisterà, è di stabilire l’erogazione di un reddito di secondo livello che integri un tempo di lavoro effettivo calante e socialmente prestato.

Non sarebbe un “reddito garantito”, proposta che allora giudicava “di destra”, perché “ogni cittadino deve avere diritto a un livello di vita normale, ma ognuno deve anche avere la possibilità (il diritto ed il dovere) di fornire alla società l’equivalente in lavoro di ciò che consuma”[5].

Nel 2000 Gorz, ormai postmarxista, abbandona questa prospettiva ed ormai vede cadere a pezzi la società del lavoro salariato, a causa dell’estinzione del “contratto sociale di tipo socialdemocratico” che contava di poter “addomesticare il capitalismo e poter conciliare lavoro e capitale”. Scrivendo sulla soglia del decennio di finale accelerazione della globalizzazione neoliberale (ed al termine di un decennio di forte consolidamento della svolta seguita alla crisi finale degli anni settanta[6]) vede correttamente e ovunque lo smantellamento dello stato sociale, quindi del diritto al lavoro, dei relativi contratti e delle condizioni regolamentate e garantite. Quindi il dilagare dei “rapporti di lavoro precari, flessibilità, mobilità, individualismo”. Assiste, insomma, ad un procedere verso la società “di mercato”. In conseguenza di questo stato di cose il lavoro, a suo parere, “cessa di essere il terreno su cui costruire la propria vita e i progetti futuri”.

Questa presunta descrizione di fatto è presa però immediatamente come orizzonte normativo in linea con una significativa letteratura[7]. Nella traccia, propria della sinistra di tutte le declinazioni e del senso comune neoliberale che ha profondamente assorbito, “non ci sono alternative”, perché questo è di fatto il corso del mondo. Ed al corso del mondo non ci si può opporre, pena essere re-azionari.

Senza avvedersi del radicale eurocentrismo della sua descrizione (nel mondo non si può in nessuna fase o termine dire che il lavoro sta cessando, anzi, si assiste in quegli anni ad una formidabile crescita dei lavoratori salariati) Gorz, immediatamente, ammette che se “un ritorno al modello fordista è impensabile” (e certamente un ritorno è sempre impensabile, dato che macchine del tempo sulle quali far salire un intero pianeta non esistono), allora invece del “ritorno” dobbiamo “andare”. E andare verso un processo che ci porta fuori del lavoro salariato. Insomma, accelerare nella stessa direzione in cui va la Storia. Ormai identità, senso della vita ed appartenenza (i temi che frequenta da trenta anni) si “devono costruire in altri ambiti di attività”. Riconoscendo a livello sociale che questo è il necessario destino, si deve recuperare in altra direzione la spinta utopica, nel trasformare il lavoro discontinuo che il capitalismo impone “in una maggiore sovranità sul tempo a disposizione e in una vita dalle molteplici attività, piena di cambiamenti”.

È un curioso modo di porre la cosa, dato che Gorz riconosce molto bene e facilmente che la precarizzazione non è altro che una forma della debolezza dei lavoratori, un modo per abbassare i salari e trattenere il plusvalore ricavato, un effetto della mondializzazione stessa. E che questo “presupponeva che gli Stati nazione venissero privati della libertà di manovra da parte di una potenza superiore, transnazionale e inattaccabile, e messi al servizio del capitale”[8]. Ma (ancora lo spirito del tempo parla in lui), se il capitale dispone di uno “Stato mondiale” nella forma delle istituzioni sovranazionali come il Wto ed il Fmi, “senza territorio, popolazione e legittimazione politica”[9], allora, senza filtri né passaggi, ne deriva che “volersi contrapporre a livello nazionale alla globalizzazione non ha senso”. Il potere del capitale globalizzato si può solo contrastare a livello sovranazionale, cosa che “corrisponderebbe agli obiettivi fondanti della Unione Europea”.

Straordinaria forma di cecità rispetto alla reale natura della Ue stessa e straordinaria forma della sconfitta.

Rovesciando completamente l’ordine del discorso Gorz fa discendere dal fatto che le rendite finanziarie prevalgono su quelle da lavoro, ovvero che la quota di reddito sociale complessivo che si presenta come capitale variabile, o come “quota salariale”, è sistematicamente calante, la subitanea conclusione che “tutte le chiacchiere sulla società fondata sul lavoro, che dovrebbe garantire la coesione sociale, non sono altro che sciocchezze”. Ma se quelle sono sciocchezze, e la ragione è la ferrea presa del capitale finanziario (che si sposta senza sforzo e tiene sotto ricatto i deboli Stati nazionali, peraltro tenuti sotto il tallone dalle istituzioni sovranazionali), cosa resta? Cosa, per Gorz scappa al “non ci sono alternative” nel quale è prigioniero il suo pensiero?

Per rispondere ripesca un cavallo di battaglia evergreen di quegli anni, la fine del lavoro diretto (in quanto “ormai svolge solo un ruolo subordinato in termini di utili”[10]) perché anche se è ancora “ampiamente necessario” esso non vale più come fonte di ricchezza. Dove il termine “ricchezza” è, a tutta evidenza riferito al valore di scambio, alla traduzione in denaro, al prezzo. In questi termini, di utili, di valore di scambio e quindi di “ricchezza”, continua e conclude, “la produttività decisiva è rappresentata dal ‘sapere’”. Precisamente, dal “sapere generale di una società”, ovvero dal livello della tecnica e della conoscenza presente e disponibile nella società data. Il continuo ritorno ai “Grundisse”, al “frammento delle macchine” è qui rivendicato espressamente. Ma questo segno dei tempi rivendicato (“torno da quaranta anni sui Grundisse”) lo porta ad annunciare la fine della legge del valore, ovvero che “il valore di scambio cesserà di essere la misura del valore d’uso” (Marx, cit.). Frase che a ben dire però invaliderebbe, in effetti la sua linea di ragionamento interamente imperniata sulla constatazione fattuale di un differenziale di valore d’uso. Né aiuta la triviale considerazione successiva che data l’ingente formazione ex ante necessaria per erogare le prestazioni lavorative in presenza nel capitalismo avanzato la remunerazione di queste ultime resta indeterminata. O che, in altre parole, bisognerebbe remunerare la formazione nell’intero arco della vita come lavoro.

È palese che la formazione, in ogni caso, dall’operaio filatore del settecento al programmatore contemporaneo (per fare due esempi di lavori attaccati ad una macchina individuale) è sempre stata remunerata sotto la specie del lavoro fornito, dato che questa deve consentire la riproduzione. Qui più che i “Grundisse” gioverebbe leggere, anche non per quaranta anni, “Il Capitale”.

Ma è evidente che alcuni argomenti funzionano semplicemente perché aderenti ad uno spirito del tempo, non per la loro forza intrinseca. E spesso questa considerazione vale per intero per alcuni pensieri ed autori (se pur interessanti e sensibili).

Noi viviamo in un mondo nel quale ci sono ormai qualcosa come due miliardi e mezzo di lavoratori salariati, che producono le merci che Gorz consumava. Ma in parte non sono più in Europa. Precisamente non lo sono più o meno per l’80%. Questa ed altre obiezioni sarà proposta tempestivamente, nel 2002 da Antunes in un suo controtesto dal titolo “Addio al lavoro?”[11]. Nel testo è presentata la tesi che sia l’indubitabile tendenza crescente verso la precarizzazione strutturale del lavoro su scala mondiale, come l’ipotesi che la società del capitale e la sua legge del valore necessitino in misura sempre minore del lavoro stabile e formalizzato e in misura sempre maggiore del lavoro precario e deregolamentato, sono fondate. Ma la nuova morfologia del lavoro, lungi dallo scomparire, può essere compresa solo alla luce delle catene produttive globali e si leggono come ampliamento ed aumento di complessità della “legge del valore” e non sua eliminazione come vorrebbero Gorz o altri. I cosiddetti “lavori immateriali”, e la stessa scienza (uno dei “monopoli” ai quali si riferiva spesso Samir Amin), sono integrati ed inseriti, non autonomamente, in una logica di valorizzazione del capitale e di crescita del valore (ovvero di accumulazione) che è comprensibile alla scala di sistema-mondo. A questa scala, osservando i saggi e rimi di sfruttamento nei paesi del sud, e osservando l’enorme massa dei lavoratori trapiantati, stimata da Basso nel testo citato nel 15% del totale in Europa, si può al contrario leggere la fase come di “precarizzazione strutturale del lavoro”, ma non, assolutamente, di sua sostituzione o fine. Tanto meno di fine dello sfruttamento o della legge di estrazione del plusvalore. Insomma, come propone Antunes:

“la riduzione del proletariato taylorizzato, specialmente nei nuclei più avanzati dell’industria, e il parallelo ampliamento del lavoro intellettuale, procedono in chiara interrelazione con l’aumento dei nuovi proletari. E questo processo riguarda tanto l’industria quanto l’agricoltura e i servizi (e le loro aree di intersezione, come l’agroindustria, l’industria dei servizi e i servizi industriali).

Dal lavoro intensificato del Giappone al lavoro super-precario degli Stati Uniti, dagli immigrati che arrivano nell’Occidente avanzato al sottomondo del lavoro nel polo asiatico; dalle maquiladoras nel Messico ai precarizzati/e dell’Europa occidentale; dai lavoratori e lavoratrici della Nike, di Wal-Mart e di McDonalds a quelli/e dei call center e del telemarketing, questo ampio e crescente contingente di lavoratori e lavoratrici sembra esprimere le distinte modalità di lavoro vivo che oggi sono sempre più necessarie per la creazione del valore e per valorizzare il sistema del capitale” [12].

Alla fine tutto si regge su alcune piccole frasette che nel contesto del 2000 suonano del tutto non problematiche, ovvie addirittura, come “cambiamenti strutturali dell’economia”[13], e che conducono a previsioni poi falsificate dallo sviluppo successivo. Come quella che “è difficile, se non impossibile, tradurre il sapere in proprietà privata e accumularlo come esclusivo possesso individuale”. Per informazioni citofonare a Google o Facebook. Ovvero, e quindi, “non è più adatto come mezzo per sottomettere e sfruttare le masse da parte di pochi individui. Qui risiede la grande differenza tra fordismo e postfordismo”.

Letture queste alle quali Antunes, nel suo testo-confutazione oppone la descrizione di una “Nuova morfologia” nella quale:

“Al vertice della piramide sociale del mondo del lavoro si trovano, quindi, i lavori ultraqualificati che si realizzano nell’ambito dell’informazione e della conoscenza. Alla base, invece, aumentano informalità, precarizzazione e disoccupazione, tutte strutturali. Nel mezzo si trova un ibrido, il lavoro qualificato che può sparire o erodersi, a seconda delle alterazioni temporanee e spaziali che raggiungono gli impianti produttivi o i servizi nelle diverse parti del mondo”.

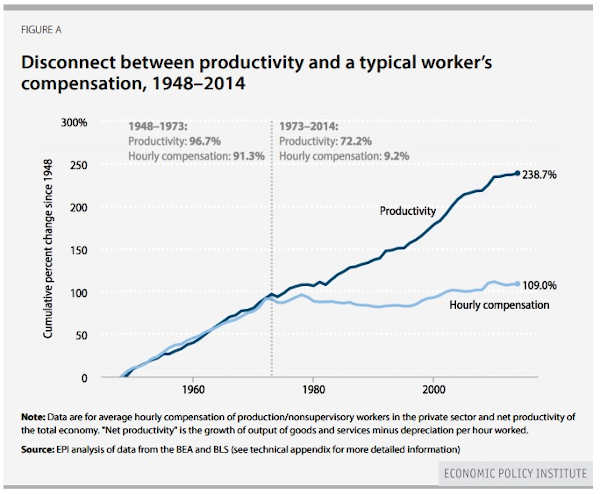

Ovviamente quello di Gorz è un miraggio vero e proprio. Nella visione interamente debitrice della retorica neoliberale e della narrativa del tempo il postfordismo è caratterizzato da una “gigantesca crescita di produttività” rispetto al fordismo. In realtà quel che cresce con il postfordismo non è la produttività intesa come produzione per input di lavoro, ma la produttività per costo del lavoro. La produttività nel primo senso cresce del 96% nell’epoca fordista (1948-73) e del 72% nell’epoca neoliberale (1973-2014), mentre la quota salari del 91 e del 9% rispettivamente.

La quale crescita (che non c’è stata) dipenderebbe inoltre dalla presenza di “grandi macchine” (in termini marxisti da una maggiore composizione organica del capitale) che, però, sono essenzialmente “sapere”. Di seguito, nell’esplicare questo punto si incontra, ben allineata come una fila di soldatini di stagno, tutta la vulgata neoliberale, incluso, gli “imprenditori di se stessi”, e le piccole imprese autovalorizzanti come molla dello sviluppo. A parere di Gorz, che prende decisamente gusto a demolire uno ad uno tutti i capisaldi del pensiero marxista, da queste piccole imprese e dagli imprenditori di se stessi “il contrasto tra lavoro e capitale è stato ampiamente superato”, perché “trattano la loro abilità lavorativa come capitale e non lasciano spazio ad appropriazioni estranee”. Non sarebbe dunque “lavoro”.

Non mancano neppure le “grandi comunità anarco-comuniste che mettono gratuitamente a disposizione su internet servizi e conoscenze”. Lo shareware, reti che si basano sulla socializzazione e gratuità. Insomma, Gorz miscela e rivende l’intera narrazione del capitalismo “californiano”.

Quello che nel nostro secolo ci ha regalato Facebook, Amazon, Google, Twitter, Deliveroo, Uber, e via dicendo… effettivamente una comunità anarco-capitalista. Alle domande che pone nel 2000, se le potenze finanziarie sapranno monetizzare il sapere e misurare in denaro il suo moltiplicarsi il tempo ha, insomma, fornito risposta: si.

Ma, ovviamente, non era necessario aspettare venti anni, il capitalismo incorpora sempre quel che emerge dal suo seno. E tutte queste tecnologie non cadono dal cielo, non salgono dalla terra, non sono pensate nei garage (quello è il mito), sono pesantemente finanziate da un intero enorme ecosistema per svolgere funzioni di riproduzione del capitale. Sono strettamente connesse, intimamente, con la fase finanziaria che pure Gorz conosce e vede.

Al contrario di essere, i lavoratori dei servizi ad alta tecnologia e contenuto di informazione, imprenditori di se stessi e pieni possessori dei propri “mezzi di produzione” (la propria mente), essi sono più adeguatamente descrivibili come nuovo “infoproletariato” (Antunes) o “cybertariato” (Huws). Il controllo del proprio lavoro non è maggiore e la capacità di appropriarsi del valore prodotto non diversa da qualsiasi lavoratore materiale.

Sulla base di questi sogni ed equivoci, profondamente debitori della retorica neoliberale del tempo, Gorz alla fine esce con la proposta del tutto utopica di garantire a ciascuno il reddito in cambio di nulla. La cosiddetta “società della conoscenza” non ne avrebbe infatti più bisogno. Il reddito di base dovrebbe essere in conseguenza illimitato e incondizionato. Un reddito non trasferibile e limitato nel tempo (in sostanza una sorta di tessera annonaria con la quale ritirare merci) che quindi non è scambiabile e non è accumulabile. Una politica del genere, inoltre, “non dovrebbe essere dall’alto”, ovvero “deve essere una politica che si collega a diverse politiche da condurre su altri piani”. Una frase realmente incomprensibile.

In sostanza l’idea è che si dovrebbe autoorganizzare una rete di scambio, micro circuiti cooperativi, che creano mutuo soccorso, e che determinano economie “informali” e gratuite. Reti che fanno riferimento ai movimenti di Seattle e Davos, che sviluppano “una società di cittadini del mondo” che sono capaci di mobilitare “migliaia o anche decine di migliaia di persone a compiere insieme azioni su vasta scala”[14].

Ci sarebbero “possibilità latenti di costruire un’altra civiltà a livello mondiale”.

Si è visto cosa poi è accaduto.

Add comment