Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 2458

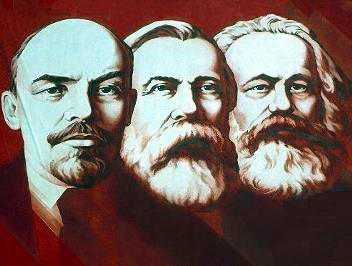

Processate Gramsci!

di Gianni Fresu*

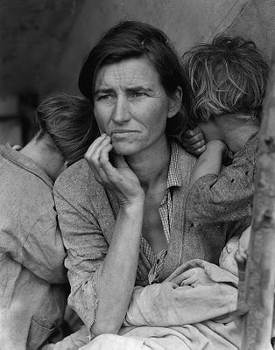

.jpg) Ci risiamo, sulle ceneri di Gramsci si consuma l’ennesimo processo alla storia del partito comunista italiano. La bibliografia tesa a presentare un Gramsci tormentato e proteso verso un approdo liberale, al limite socialdemocratico, è ampia e, sebbene di scadentissimo valore scientifico, molto apprezzata. A questa si aggiungono altre tesi strampalate, sempre di taglio scandalistico e mai fondate sullo straccio di una fonte attendibile, particolarmente ambite dalle “grandi” testate giornalistiche italiane e dai programmi televisivi di divulgazione storica. Per sommi capi le richiamo:

Ci risiamo, sulle ceneri di Gramsci si consuma l’ennesimo processo alla storia del partito comunista italiano. La bibliografia tesa a presentare un Gramsci tormentato e proteso verso un approdo liberale, al limite socialdemocratico, è ampia e, sebbene di scadentissimo valore scientifico, molto apprezzata. A questa si aggiungono altre tesi strampalate, sempre di taglio scandalistico e mai fondate sullo straccio di una fonte attendibile, particolarmente ambite dalle “grandi” testate giornalistiche italiane e dai programmi televisivi di divulgazione storica. Per sommi capi le richiamo:

1) Togliatti spietato carceriere di Gramsci; 2) le sorelle Schucht e Piero Sraffa (cioè moglie cognata e amico strettissimo di Gramsci) agenti del KGB assoldati da Stalin per sorvegliarlo; 3) Mussolini e le carceri fasciste che difendono, anzi salvano, Gramsci dal suo stesso partito; 4) la conversione cattolica in punto di morte dell’intellettuale sardo (attendiamo con trepida attesa le prossime rivelazioni sul Gramsci devoto di padre Pio).

Se fosse attendibile il quadro di queste interpretazioni, ne verrebbe fuori un Gramsci non solo smarrito e perennemente tormentato, ma un uomo tendenzialmente ingenuo, vittima inconsapevole della perfida cattiveria doppiogiochista di tutte le persone che gli stavano più vicine. Tutte queste tesi ruotano sulla rilettura forzata (ovviamente mai provata) di carteggi necessariamente cifrati; su mere supposizioni soggettive non suffragate da alcun dato documentale; su letture banali e parziali degli scritti di Gramsci; sulla manifesta falsificazione di documenti d’archivio.

Tutti ricordiamo la famosa lettera di Togliatti sugli alpini prigionieri in Russia pubblicata su «Panorama» nel febbraio del 1992, dopo essere stata falsificata in modo maldestro da uno storico imbroglione (nel senso che è entrato nella storia degli imbroglioni) come Franco Andreucci. Vi ricordate «il divino Hegel» e Achille Occhetto dichiaratosi da subito «agghiacciato» per le sconcertanti rivelazioni, senza neanche attendere la verifica della loro veridicità? Su questa colossale patacca, degna della banda dei “soliti ignoti”, furono riempite le pagine dei giornali (si propose persino di modificare tutta la toponomastica nazionale per cancellare il nome di Togliatti da vie e piazze), i dibattiti politici, i palinsesti televisivi.

- Details

- Hits: 3173

Punizione, pagamento, prevenzione. La Grecia di oggi come la Germania di ieri

Ugo Marani*

La storia di frequente propone ricorsi paradossalmente speculari alle modalità con le quali gli avvenimenti si sono inizialmente presentati. E’ il caso della Germania che si presenta oggi in Europa, nella gestione della crisi del debito sovrano greco e nei preliminari dei nuovi accordi comunitari sulle politiche fiscali, in un ruolo del tutto antitetico a quanto era successo, in ben altro momento, all’indomani della Prima Guerra Mondiale. Il paragone storico sembrerà irriverente; le implicazioni economiche probabilmente no.

La storia di frequente propone ricorsi paradossalmente speculari alle modalità con le quali gli avvenimenti si sono inizialmente presentati. E’ il caso della Germania che si presenta oggi in Europa, nella gestione della crisi del debito sovrano greco e nei preliminari dei nuovi accordi comunitari sulle politiche fiscali, in un ruolo del tutto antitetico a quanto era successo, in ben altro momento, all’indomani della Prima Guerra Mondiale. Il paragone storico sembrerà irriverente; le implicazioni economiche probabilmente no.

Il ventotto giugno del 1919 la delegazione tedesca alla Conferenza di Parigi, guidata dal ministro degli Esteri Brockdorff-Rantzau è chiamata, nel Salone degli Specchi della reggia di Versailles, a firmare il Trattato di Pace con Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti. E’ l’atto finale, tragico, che sancisce un trattamento della nazione sconfitta assai più severo di quanto la delegazione tedesca, confinata all’Hotel des Rèservoirs di Versailles, possa immaginare: il bacino della Saar, la Polonia, la Slesia, ovvero il tredici per cento del territorio, il dieci per cento della popolazione e oltre centoventi miliardi di dollari di riparazioni (MacMillan, 2003).

E’ la logica conclusione di un approccio, quello del primo ministro francese Clemenceau di fatto subito da Lloyd George e da Woodrow Wilson, che poggia su due assunti basilari: la Germania va considerata la responsabile unica del conflitto bellico; il Trattato di Pace deve, di conseguenza, caratterizzarsi per i principi di “Punizione-Pagamento-Prevenzione”(d’ora in avanti PPP; Trachtenberg, 1982).

Il principio della responsabilità unica della Germania, da cui discende il rigore delle sanzioni è l’aspetto più criticato dalla società tedesca, anche da quella meno benevola nei confronti del militarismo prussiano.

- Details

- Hits: 2877

Perché non possiamo non dirci comunisti

di Luigi Cavallaro

Un ideale al quale la società avrebbe dovuto conformarsi o il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente? Una risposta a Rossanda, Ruffolo, Ciocca, Tronti

.jpg) Non possiamo più dirci comunisti, perché è cambiato il mondo e non abbiamo sufficientemente aggiornato né gli strumenti d'analisi né le proposte: ha scritto così Rossana Rossanda, invocando «un esame di noi stessi» (il manifesto, 18 febbraio).

Non possiamo più dirci comunisti, perché è cambiato il mondo e non abbiamo sufficientemente aggiornato né gli strumenti d'analisi né le proposte: ha scritto così Rossana Rossanda, invocando «un esame di noi stessi» (il manifesto, 18 febbraio).Giorgio Ruffolo è stato anche più drastico: tranne che in alcune società arcaiche, il «comunismo» non è mai esistito e non è proponibile in alcuna società moderna e complessa «se non come pura aspirazione ideale alla comunione dei santi» (21 febbraio).

Di certo, non era «comunista» quel sistema sociale venuto fuori attraverso mille tragedie dalla Rivoluzione d'Ottobre: anzi, secondo Pierluigi Ciocca (22 febbraio), il «merito storico» del manifesto è proprio quello di averlo capito e denunciato per tempo e con chiarezza. E men che meno aveva a che fare con il comunismo il «keynesismo postbellico» del trentennio 1945-1975, sebbene - rileva ancora Rossanda - la critica che se ne è fatta abbia lasciato spazio solo a «spinte liberiste». E dunque, cosa siamo? E soprattutto, cosa vogliamo?

Se davvero il manifesto vuol essere un giornale capace di tener insieme riformismo propositivo e utopia concreta, sono domande che non possono essere eluse. Ha ragione Mario Tronti (26 febbraio) a suggerire che, se non ci si può più dire comunisti nei tempi brevi, non lo si può più fare nemmeno nel tempo lungo. Anche perché, se le cose stessero così come sostengono Rossanda, Ruffolo e Ciocca (e innumerevoli altri con loro), si dovrebbe far fuori non solo la testatina di questo giornale, ma la stessa testata: troppo legata a Marx, e troppo legato Marx all'idea che il comunismo non fosse «un ideale» al quale la società avrebbe dovuto conformarsi, ma «il movimento reale che abolisce lo stato di cose presente».

Vale allora la pena di ricordare che la costituzione materiale dello stato borghese, ovunque vigente all'epoca in cui Marx visse e teorizzò, interdiceva ai pubblici poteri qualsiasi intromissione nell'ambito del processo produttivo: la stessa distinzione fra «politica» ed «economia» non ne era che il precipitato ideologico.

- Details

- Hits: 2632

La gestione politica postdemocratica della crisi economica

Riflessioni su postdemocrazia e statalizzazione dei partiti della sinistra, 1

di Michele Nobile

1. Un esempio del processo decisionale postdemocratico: la garanzia del governo irlandese sulle banche

1. Un esempio del processo decisionale postdemocratico: la garanzia del governo irlandese sulle banche

Tra la sera del 29 e il primo mattino del 30 settembre 2008, giusto a due settimane dalla bancarotta della Lehman Brothers e dall’inizio del terremoto finanziario, il governo irlandese prese la decisione di offrire una garanzia pubblica su tutte le passività di tutte le banche del paese. L’urgenza era determinata dall’imminente tracollo della Anglo Irish Bank, che fu poi nazionalizzata a metà dicembre 2009.

Secondo il giornalista Simon Carswell che ne ha ricostruito la vicenda, quella fu «la più importante decisione politica presa da un governo irlandese» (1), tale da impegnarlo per l’equivalente di circa tre volte il prodotto interno e dieci volte il debito pubblico del momento. Iniziava così il processo di socializzazione dei costi del salvataggio del sistema finanziario privato dell’Irlanda, nonché dei creditori esteri, che ha ipotecato il futuro dell’intero paese, come sancito dall’accordo internazionale stipulato nel 2010. Più precisamente, ad essere ipotecati sono l’occupazione, i salari, le pensioni e i servizi pubblici dei comuni cittadini irlandesi, per molti anni a venire(2).

Nonostante la sua straordinaria importanza la decisione di garantire tutte le passività venne presa da un gruppo ristretto, in tutto una dozzina di persone: il primo ministro, il ministro delle finanze, l’attorney general, il governatore della banca centrale, alcuni alti funzionari; nelle stesse ore questo gruppo ebbe consultazioni con l’agenzia di rating Merrill Lynch e i massimi dirigenti (presidenti e Ceo) della Anglo Irish Bank e della Bank of Ireland. L’approvazione degli altri membri del governo venne ottenuta telefonicamente. Prima delle sei del mattino venivano informati il primo ministro del Lussemburgo, allora presidente del Eurogruppo, e il ministro delle finanze francese Christine Lagarde, a capo dell’Ecofin dell’Unione europea, ora direttore generale del Fmi. La decisione venne resa pubblica alle 6,45 e poi ratificata dal parlamento, con 124 voti a favore e 18 contrari: a favore votarono anche il principale partito d’opposizione, il Fine Gael, e il Sinn Féin, paladino dell’indipendenza irlandese.

- Details

- Hits: 1625

Valsusa

Dove e perché rompere la costruzione della mitologia negativa dei “duri” e delle “frange estreme”

Nique la Police

“La resistenza è sempre possibile. Ma dobbiamo impegnarci nella resistenza sviluppando prima di tutto l’idea di una cultura tecnologica. Nonostante tutto, ai nostri giorni, quest’idea è enormemente sottosviluppata. Per esempio abbiamo sviluppato una cultura artistica e letteraria. Ma gli ideali di una cultura tecnologica rimangono sottosviluppati e, per questo motivo, al di fuori della cultura popolare e degli ideali pratici di democrazia. Ecco perché la società come insieme non ha controllo sugli sviluppi tecnologici. E questo rappresenta una delle più gravi minacce alla democrazia nel prossimo futuro”. Paul Virilio (Intervistato da John Armitage in “The Kosovo War Took Place in Orbital Space” in C Theory, 18, 2000).

“La resistenza è sempre possibile. Ma dobbiamo impegnarci nella resistenza sviluppando prima di tutto l’idea di una cultura tecnologica. Nonostante tutto, ai nostri giorni, quest’idea è enormemente sottosviluppata. Per esempio abbiamo sviluppato una cultura artistica e letteraria. Ma gli ideali di una cultura tecnologica rimangono sottosviluppati e, per questo motivo, al di fuori della cultura popolare e degli ideali pratici di democrazia. Ecco perché la società come insieme non ha controllo sugli sviluppi tecnologici. E questo rappresenta una delle più gravi minacce alla democrazia nel prossimo futuro”. Paul Virilio (Intervistato da John Armitage in “The Kosovo War Took Place in Orbital Space” in C Theory, 18, 2000).

1.

Parlare delle Valsusa citando un passaggio di questa intervista a Virilio di John Armitage, che ha fa parte di una lunga serie di colloqui tra i due autori praticamente sconosciuta in Italia, può sembrare un giochetto estetico quanto il curioso titolo preso da questo colloquio del 2000. Che rifletteva l’idea che uno dei più sanguinosi conflitti etnici in Europa dalla fine della guerra fredda, quello del Kosovo, trovasse un piano strategico di espressione nello spazio orbitale della comunicazione via satellite delle televisioni generaliste e non solo. Alla fine, nonostante il ‘900 avesse già dato ampiamente notizia del fenomeno, in anni più recenti, dall’inizio del secolo, ci si è giocoforza attestati sulla convinzione che i conflitti si vincono, e si perdono, su due piani solidamente intrecciati: il terreno fisico di conflitto e lo spazio digitale comunicativo. Non solo, quest’ultimo spazio è decisivo, dal punto di vista politico, per ampliare o ridurre la portata delle vittorie come delle sconfitte. Afghanistan, Iraq, Libia, Siria, Grecia, le stesse rivolte inglesi sono lezioni che ruotano attorno a questo insegnamento. Se infatti vogliamo applicare queste lezioni non alla guerra ma ai conflitti sociali la vicenda della disconnessione del risultato dei referendum del 2011 dallo spazio mediale ufficiale è paradigmatica. L’esito di una battaglia, per quanto sia senza morti e feriti, se disconnesso velocemente dallo spazio mediale ufficiale può prendere direzioni di significato persino opposte rispetto al suo risultato originario. L’effetto giuridico e politico, che questo risultato originario aveva prodotto sul campo, finirà quindi prima per ridursi poi per dissolversi.

- Details

- Hits: 2160

La Montinomics

di Riccardo Achilli

Monti getta la maschera in modo definitivo. Dopo aver farneticato per mesi sulla "fase 2", ovvero sui provvedimenti per rilanciare la crescita, senza la quale - sono parole sue - non vi può essere risanamento strutturale delle finanze pubbliche, rinuncia all'unico strumento che, secondo l'ideologia liberista cui appartiene, va utilizzato per promuovere la crescita, ovvero l'abbattimento delle tasse. In un consiglio dei ministri di ieri sera che le cronache ci dicono essere convulso, e che mostra quindi le prime crepe nella coesione interna fra i “tecnici”, evidentemente indotta dal timore che l'appoggio popolare a questo Governo sia molto minore di quanto i sondaggi ci fanno credere, il premier rinuncia all'idea di creare un fondo, nel quale far confluire le risorse del contrasto all'evasione fiscale, destinato alla riduzione della pressione fiscale.

Monti getta la maschera in modo definitivo. Dopo aver farneticato per mesi sulla "fase 2", ovvero sui provvedimenti per rilanciare la crescita, senza la quale - sono parole sue - non vi può essere risanamento strutturale delle finanze pubbliche, rinuncia all'unico strumento che, secondo l'ideologia liberista cui appartiene, va utilizzato per promuovere la crescita, ovvero l'abbattimento delle tasse. In un consiglio dei ministri di ieri sera che le cronache ci dicono essere convulso, e che mostra quindi le prime crepe nella coesione interna fra i “tecnici”, evidentemente indotta dal timore che l'appoggio popolare a questo Governo sia molto minore di quanto i sondaggi ci fanno credere, il premier rinuncia all'idea di creare un fondo, nel quale far confluire le risorse del contrasto all'evasione fiscale, destinato alla riduzione della pressione fiscale.

Come è noto, per i liberisti esiste un equilibrio di piena occupazione strutturale, verso cui il sistema tende spontaneamente a convergere, sia pur con fluttuazioni cicliche di ripresa e recessione, per cui le politiche pubbliche di tipo interventista non fanno altro che ostacolare tale tendenza “naturale” all'equilibrio, distorcendo le aspettative degli operatori (che di per sé si dovrebbero formare con meccanismi di razionalità, ma che possono essere rese “irrazionali” dall'intervento di politica pubblica. Tale assunto potrebbe essere semplicemente smentito guardando all'elevatissima irrazionalità ed emotività con cui si formano le aspettative degli operatori nel mercato più deregolamentato del mondo, ovvero quello finanziario) creando inflazione che si riflette su una errata ed eccessiva domanda di moneta e in tassi di interesse crescenti, ed ostacolando l'allocazione “ottimale” dei fattori produttivi che si realizza nel modello teorico di concorrenza perfetta, in cui, sempre in teoria, porta ad una massimizzazione dell'offerta ed a una minimizzazione del prezzo di mercato dei prodotti.

- Details

- Hits: 2641

Sovvertire la chiusura del presente*

Livio Boni e Andrea Cavazzini intervistano Alain Badiou

Livio Boni e Andrea Cavazzini: Sebbene quest’intervista si prefigga innanzitutto di dare un’idea ai lettori italiani dell’insieme del suo “itinerario”, ci permetta – Alain Badiou – di cominciare in qualche modo a ritroso, non da una ricostruzione genealogica, ma dall’analisi della situazione politica francese da lei stesso consegnata nel suo Sarkozy: di che cosa è il nome?, un saggio-pamphlet che ha avuto un’eco importante in Francia, e che non ha mancato di suscitare un vivo interesse anche in Italia1. Solo in un secondo momento verremo alle Logiques des mondes e all’evoluzione più propriamente infra-filosofica del suo pensiero, nella seconda parte della nostra conversazione.

Livio Boni e Andrea Cavazzini: Sebbene quest’intervista si prefigga innanzitutto di dare un’idea ai lettori italiani dell’insieme del suo “itinerario”, ci permetta – Alain Badiou – di cominciare in qualche modo a ritroso, non da una ricostruzione genealogica, ma dall’analisi della situazione politica francese da lei stesso consegnata nel suo Sarkozy: di che cosa è il nome?, un saggio-pamphlet che ha avuto un’eco importante in Francia, e che non ha mancato di suscitare un vivo interesse anche in Italia1. Solo in un secondo momento verremo alle Logiques des mondes e all’evoluzione più propriamente infra-filosofica del suo pensiero, nella seconda parte della nostra conversazione.

Lei sostiene che «è effettivamente avvenuto qualcosa» in occasione delle ultime elezioni presidenziali, e che questo qualcosa segna tra l’altro la fine delle categorie stesse che hanno organizzato la vita politica francese dal dopoguerra, ed in particolare la morte dell’“intellettuale di sinistra”2. Possiamo partire da quest’ultimo punto?

Alain Badiou: Alla fine della seconda guerra mondiale, due sono state le forze emergenti, poiché entrambe all’origine della resistenza all’occupazione nazista: i gollisti e i comunisti. Tali forze si intendevano tacitamente su due regole fondamentali: innanzitutto, lo Stato aveva delle responsabilità economiche e sociali, da cui la serie importante di nazionalizzazioni (banche, industria automobilistica, energia…), la pianificazione centralizzata, la previdenza sociale, ecc. In secondo luogo, la Francia non doveva allinearsi integralmente agli Stati Uniti, da cui il patto francosovietico siglato da De Gaulle. Questi due punti di accordo facevano da sfondo alla contrapposizione tra la destra gollista e la sinistra socialista.

- Details

- Hits: 3533

Appunti sulla lotta scientifica e ideologica

di Gianfranco La Grassa

Voi credete che le odi e i sermoni,

Voi credete che le odi e i sermoni,

e lo squillo delle campane

e il sangue dei vecchi e dei giovani

martirizzati per la verità che vedevano

con occhi resi lucenti dalla fede in Dio,

abbiano compiuto le grandi riforme del mondo?

Credete che l’inno di Guerra della Repubblica

si sarebbe udito se lo schiavo

avesse servito al dominio del dollaro,

a dispetto della mondatrice Whiney, [macchina per mondare il cotone; ndr]

e il vapore e i laminatoi e il ferro

e i telegrafi e il libero lavoro bianco?

Credete che Daisy Fraser sarebbe stata scacciata e sfrattata

se la fabbrica di scatolame non avesse avuto bisogno

della sua casetta e del suo podere?

O credete che la stanza da gioco

di Johnnie Taylor e il bar di Burchard

sarebbero stati chiusi se il denaro perduto

e speso per la birra non fosse andato a finire,

chiudendoli, a Thomas Rhodes,

a un maggiore smercio di scarpe e coperte,

e mantelli per bimbi e culle di quercia?

Ecco, una verità morale è un dente vuoto

che va otturato con l’oro.

(Spoon River, Sersmith il dentista)

“A un dato punto del loro sviluppo, le forze produttive materiali della società entrano in contraddizione con i rapporti di produzione esistenti, cioè con i rapporti di proprietà (che ne sono soltanto l’espressione giuridica) dentro i quali tali forze per l’innanzi s’erano mosse. Questi rapporti, da forme di sviluppo delle forze produttive, si convertono in loro catene. E allora subentra un’epoca di rivoluzione sociale. Con il cambiamento della base economica si sconvolge più o meno rapidamente tutta la gigantesca sovrastruttura. Quando si studiano simili sconvolgimenti, è indispensabile distinguere sempre fra lo sconvolgimento materiale delle condizioni economiche della produzione, che può essere constatato con la precisione delle scienze naturali, e le forme giuridiche, politiche, religiose, artitistiche o filosofiche, ossia le forme ideologiche che permettono agli uomini di concepire questo conflitto e di combatterlo. Come non si può giudicare un uomo dall’idea che egli ha di se stesso, così non si può giudicare una simile epoca di sconvolgimento dalla coscienza che essa ha di se stessa; occorre invece spiegare questa coscienza con le contraddizioni della vita materiale”. Prefazione a Per la critica dell’economia politica di Marx (1859; corsivi e grassetto sono miei).

1. Questi due testi, in modi assai differenti, esprimono fondamentalmente idee piuttosto simili; che, nel passo di Marx, si trovano concentrate nei passi da me messi in grassetto. I radicali cambiamenti (ma anche i più modesti), le grandi e piccole imprese, molto spesso gli eroismi – o quanto meno quelli che come tali, spesso con enorme sfoggio di retorica, sono celebrati – hanno alle loro spalle precisi e rilevanti interessi tutt’altro che ideali.

- Details

- Hits: 2059

Tav Val di Susa. Una battaglia rivoluzionaria per la democrazia

Paolo Baldeschi

Una battaglia rivoluzionaria, non perché usi la violenza, ma perché, le ragioni dei No-Tav, se fossero accolte, implicherebbero una ‘rivoluzione’ nel sistema partitico-imprenditoriale-tangentizio italiano. Tutto ciò è esaurientemente spiegato in Il libro nero dell'alta velocità di Ivan Cicconi. Il libro, documentato oltre possibile dubbio, spiega non solo le vicende, ma le ragioni strutturali di un affare, l'Alta Velocità, che è, dopo tangentopoli, il nuovo banco di finanziamento dei partiti, della casta e, Fiat in testa, dei capitalisti nostrani. E' un sistema che sfugge a ogni controllo tecnico, contabile e di legittimità e si autoalimenta sestuplicando (come di fatto è accaduto) il costo delle opere.

Una battaglia rivoluzionaria, non perché usi la violenza, ma perché, le ragioni dei No-Tav, se fossero accolte, implicherebbero una ‘rivoluzione’ nel sistema partitico-imprenditoriale-tangentizio italiano. Tutto ciò è esaurientemente spiegato in Il libro nero dell'alta velocità di Ivan Cicconi. Il libro, documentato oltre possibile dubbio, spiega non solo le vicende, ma le ragioni strutturali di un affare, l'Alta Velocità, che è, dopo tangentopoli, il nuovo banco di finanziamento dei partiti, della casta e, Fiat in testa, dei capitalisti nostrani. E' un sistema che sfugge a ogni controllo tecnico, contabile e di legittimità e si autoalimenta sestuplicando (come di fatto è accaduto) il costo delle opere.

La chiave dell'architettura è il Project financing combinato alla Legge Obiettivo. Lo stato avrebbe dovuto finanziare attraverso Tav (dal 2010 sciolta in Rete ferroviaria italiana) un quaranta per cento del costo dell'opera, il sessanta i privati; i quali, però, di tasca propria hanno messo gli spiccioli, il resto se lo sono fatto prestare dalle banche, meglio se da loro partecipate. Ma non basta, perché per legge (obiettivo) il General Contractor dell'opera, soggetto privato scelto da Tav, affida direttamente progettazione e realizzazione delle opere a imprese collegate e rappresentative di tutto il capitalismo immobiliare e cementizio italiano: da Caltagirone a Lodigiani, da Todini a Ligresti passando per la Lega delle cooperative, oltre, capofila, Impregilo della Fiat; il tutto senza gare d'appalto e via 'per li rami', cioè per sub-appalti e sub-sub-appalti, fino ad arrivare alle imprese della mafia e della camorra.

Con una fondamentale clausola: che i privati sono concessionari dell'opera per la 'realizzazione', ma non per la 'gestione'.

- Details

- Hits: 2507

Una recensione a "Colonialismo cognitivo"*

di Alessandro Pallassini

Introduzione

Introduzione

In che rapporto stanno scienza, religione e capitalismo? E’ questa una delle tante domande a cui il nuovo libro di Franco Soldani cerca di dare risposta.

Il testo si inserisce nel solco delle analisi che l’autore porta avanti da ormai quasi due decenni e ne rappresenta, allo stesso tempo, sia una sintesi, che un approfondimento. In particolar modo, il lavoro si pone come conclusione provvisoria delle tematiche affrontate negli ultimi lavori dell’autore, riprendendo le analisi de Le Relazioni Virtuose (Ed. UNI Service, Trento, 2007) e de Il Pensiero Ermafrodita della Scienza (Ed. Faremondo, Bologna, 2009) per quanto riguarda la teoresi del rapporto tra scienza e capitale e, dall’altro lato, de Il Principio Determinante (Ed. Faremondo, Bologna, 2006) e de Il Porto delle Nebbie (Ed. Faremondo, Bologna, 2008) per quanto riguarda gli inganni del capitale e le cortine fumogene che esso ci pone costantemente davanti agli occhi. Ma i temi affrontati aprono anche nuovi orizzonti di indagine e tracciano nuove prospettive per chi voglia liberarsi dai condizionamenti a cui la società in cui viviamo ci sottopone.

Nello specifico, Colonialismo Cognitivo incentra le proprie analisi sul rapporto tra religione, capitalismo e scienza e ha come obiettivo quello di fornire una chiave di lettura alternativa della realtà in cui siamo immersi e crediamo di operare liberamente. Soldani non solo prende le distanze dal pensiero “alternativo” dell’occidente, in particolar modo da quello marxista nelle sue variegate declinazioni, ma cerca anche di mostrare come l’intero pensiero occidentale, a partire dalla sua genesi nella Grecia classica, determini una progressione e uno sviluppo funzionale all’affermazione del capitalismo così come oggi ci si mostra.

- Details

- Hits: 3601

Il corpo biopolitico nel Capitale di K. Marx

Jacques Bidet

Et exultabunt ossa humiliata

Si potrebbe essere tentati di cominciare da alcuni frammenti veementi del Capitale1 , che denunciano l’incorporazione del lavoratore alla macchina e il commercio di «carne umana»2 . Se vogliamo comprendere fino in fondo l’invenzione biopolitica di Marx e la rivoluzione teorica che essa comporta, però, dobbiamo abbordare la questione da lontano, e considerarla nel suo intero dispiegamento concettuale, economico-politico.

Si potrebbe essere tentati di cominciare da alcuni frammenti veementi del Capitale1 , che denunciano l’incorporazione del lavoratore alla macchina e il commercio di «carne umana»2 . Se vogliamo comprendere fino in fondo l’invenzione biopolitica di Marx e la rivoluzione teorica che essa comporta, però, dobbiamo abbordare la questione da lontano, e considerarla nel suo intero dispiegamento concettuale, economico-politico.

Marx si proponeva di produrre una teoria della società «moderna» (o anche, secondo i suoi termini, «borghese», o «capitalista»), o quantomeno di fornire un contributo a una tale ricerca. Considerava la sua opera maggiore, Il Capitale, come uno degli elementi di una costruzione più larga, che avrebbe dovuto articolarsi in tutto un insieme di «libri». Questa teoria appartiene al progetto designato con il nome di «materialismo storico», ovvero, per riprendere il termine delle Annales,a un progetto di «storia totale», capace di prendere unitariamente in considerazione la dimensione economica, politica, culturale ed ecologica. I concetti che essa elabora articolano queste diverse facce della realtà sociale. Per quanto insufficiente possa esserne la realizzazione (e non c’è da meravigliarsene, visto ciò che se ne “sapeva” all’epoca), si tratta al contempo di una «storia globale», nel senso che si è stato recentemente attribuito a questo termine. Marx aveva di mira diverse prospettive di «lunga durata», diverse storicità. E, più specificamente, diverse storicità del corpo, relative ai diversi modi della sua attualità.

Il progetto di una storia sociale del corpo, congiuntamente economica e biopolitica, si annuncia già nel primo dei concetti della sua teoria, quello di «valore», tradizionalmente designato come «valore-lavoro». Questo non significa che il lavoro abbia un «valore», ma che il valore deve essere considerato a partire dal lavoro. Più precisamente, a partire dal corpo-al-lavoro.

- Details

- Hits: 7063

Una spiegazione dell'inflazione e della disoccupazione: una sfida alla teoria economica liberale

di Anwar Shaikh

Introduzione

Introduzione

Per la maggior parte del dopoguerra, i problemi connessi con l'inflazione e la disoccupazione sono stati all'ordine del giorno sia nel campo economico che politico. La politica economica neoliberale sorge come una risposta della classe capitalista alla crisi economica mondiale degli ultimi venticinque anni, ed è per questo motivo che risultano abbastanza facili da spiegare gli attacchi che tale politica ha portato avanti nei confronti dei lavoratori e delle loro istituzioni, provocando l’aumento di fallimenti e bancarotte, la spaventosa tendenza alla concentrazione ed alle centralizzazioni, la ricerca ostinata di nuove aree di mercato e di nuove risorse destinate al potere selvaggio dei capitali che dominano la sfera mondiale (Shaikh 1987).

Ma la teoria economica neoliberale è venuta alla ribalta poichè quella keynesiana si è rivelata incapace di dare una spiegazione adeguata alla "stagflazione" prodotta dalle crisi economiche e ciò appare particolarmente ironico dato che la stessa teoria economica keynesiana divenne predominante per l'incapacità da parte della teoria economica tradizionale, che sta alla base dell'economia neoliberale, di dare una spiegazione della gigantesca e persistente disoccupazione caratteristica della Grande Depressione.

La moderna macroeconomia eterodossa è stata coinvolta in tale conflitto poiché a partire dagli anni 70 buona parte di essa è stata inglobata all'interno del keynesismo, tanto che nell’economia radicale e postkeynesiana prendono il via alcune varianti della teoria keynesiana-kalechiana della domanda effettiva; un quadro di equilibrio generalmente statico in cui la fissazione dei prezzi attraverso il "mark-up"* li rende indipendenti dalla domanda, spostando così ogni aggiustamento sul versante della produzione e dell'occupazione - per lo meno fino ai limiti del "pieno impiego".

- Details

- Hits: 2169

Una voce libera, che fortuna

di Mario Tronti

Rossana Rossanda, da lontano, ripetutamente, ci suggerisce, ci sprona, qualche volta ci sferza. È una fortuna, per tutti noi, avere una tale voce libera, oltretutto cara, di stimolo e di confronto. A volte, come nell'ultimo, «il manifesto» del 18 febbraio, «Un esame di noi stessi», viene avanti un discorso puro e semplice di verità. L'esame di se stessi, il tentativo di raggiungere un'autoconsapevolezza delle proprie ragioni di vita, è una dimensione alta dell'essere umano, purtroppo ancora privilegiata, a disposizione dei pochi che possono permettersela. Dimensione eterna. La modernità l'ha poi declinata e assai complicata nella forma dell'agostiniano inquietum cor nostrum, o nello scetticismo libertino alla Montaigne. E tra Otto e Novecento è andato a cercarla negli abissi insondabili dell'inconscio. Comunque, è indubbio che il fermarsi un momento per chiedersi: a questo punto, chi sono, o che cosa sono diventato, è un buon esercizio di intelligenza di sé e del mondo. Ancora più necessario, e forse più difficile, quando si tratta di dire: chi siamo e che cosa siamo diventati.

Rossana Rossanda, da lontano, ripetutamente, ci suggerisce, ci sprona, qualche volta ci sferza. È una fortuna, per tutti noi, avere una tale voce libera, oltretutto cara, di stimolo e di confronto. A volte, come nell'ultimo, «il manifesto» del 18 febbraio, «Un esame di noi stessi», viene avanti un discorso puro e semplice di verità. L'esame di se stessi, il tentativo di raggiungere un'autoconsapevolezza delle proprie ragioni di vita, è una dimensione alta dell'essere umano, purtroppo ancora privilegiata, a disposizione dei pochi che possono permettersela. Dimensione eterna. La modernità l'ha poi declinata e assai complicata nella forma dell'agostiniano inquietum cor nostrum, o nello scetticismo libertino alla Montaigne. E tra Otto e Novecento è andato a cercarla negli abissi insondabili dell'inconscio. Comunque, è indubbio che il fermarsi un momento per chiedersi: a questo punto, chi sono, o che cosa sono diventato, è un buon esercizio di intelligenza di sé e del mondo. Ancora più necessario, e forse più difficile, quando si tratta di dire: chi siamo e che cosa siamo diventati.

Ma la smetto subito con queste supponenti considerazioni e passo a vie di fatto. Mi pare che Rossana Rossanda abbia fatto un discorso di questo tipo: ha preso le difficoltà recenti e crescenti del giornale per leggerle come metafora delle difficoltà recenti e crescenti, non di quella sinistra come parola ormai «assai vaga», ma di quella precisa sinistra che ha insistito fin qui a chiamarsi comunista. Ho colto nella voce di Valentino Parlato, quando mi invitava ad intervenire sulla questione, una preoccupazione, che è, penso, di molti compagni e compagne. Che comunisti non ci si possa dire più nei tempi brevi, porta come conseguenza, come ne ha rapidamente dedotto Giorgio Ruffolo, che non ci si possa più dire tali anche nel tempo lungo, quando, come si sa, saremo tutti morti? È un bel problema. Non si risolve qui. Non si risolverà negli anni immediatamente a venire. Lasciamo alle generazioni del XXI secolo la questione aperta.

- Details

- Hits: 24311

2012: attacco al Welfare

di Vladimiro Giacchè

È almeno dal maggio del 2010 – allorché la crisi greca, pessimamente gestita dall’establishment europeo, esplose con virulenza – che lo Stato, e in particolare i suoi servizi sociali e le sue prestazioni assistenziali e previdenziali, hanno preso il posto di banche e speculatori sul banco degli accusati per l’attuale crisi. Grazie ad un vero e proprio coro dei principali mezzi d’informazione.

È almeno dal maggio del 2010 – allorché la crisi greca, pessimamente gestita dall’establishment europeo, esplose con virulenza – che lo Stato, e in particolare i suoi servizi sociali e le sue prestazioni assistenziali e previdenziali, hanno preso il posto di banche e speculatori sul banco degli accusati per l’attuale crisi. Grazie ad un vero e proprio coro dei principali mezzi d’informazione.

Il Washington Post espresse già allora con ammirevole chiarezza il concetto fondamentale: “Quanto stiamo vedendo in Grecia è la spirale della morte del welfare state. … Ogni nazione avanzata, inclusi gli Stati Uniti, deve affrontare la stessa prospettiva… I problemi sorgono da tutte le prestazioni assistenziali (indennità di disoccupazione, assistenza agli anziani, assicurazioni sanitarie) oggi garantite dagli Stati”. Ma il necrologio dello stato sociale letterariamente più ispirato uscì il 15 maggio sul Sole 24 Ore, a firma di Alberto Orioli. La sua premessa: “il welfare state del Vecchio continente si scopre vecchio come la sua patria. E insostenibile”. La sua conclusione: va messo in gioco “il costoso sistema di protezione sociale pubblica (che ormai aveva incluso anche la gestione dei posti di lavoro statali) che ha incarnato per quasi due secoli l’anima stessa del modello economico continentale. Pubblici dipendenti, pensionati e pensionandi da antichi referenti di un’Europa politica costruita tra un perenne compromesso tra stato e mercato e tra individuo e società si sfarinano di fronte ai colpi della crisi finanziaria che rischia di diventare crisi di moneta e poi crisi di nazioni”. Ovviamente i “pubblici dipendenti, pensionati e pensionandi” che “si sfarinano” sono una licenza poetica e grammaticale, ma l’espressione rende comunque abbastanza bene l’idea di quanto sta accadendo un po’ ovunque a causa dei “pacchetti anti-crisi” varati da praticamente da tutti i governi europei.

- Details

- Hits: 1912

L'Italia scopre, con notevole ritardo, il mercato mondiale

di Pasquale Cicalese

“Produzione di massa e vendite di massa erano, su base capitalistica, desiderabili da tempo immemorabile. Solo nella fase avanzata dell’accumulazione, però, quando la valorizzazione dell’enorme capitale all’interno diventa sempre più difficile, solo in questa fase l’estensione e la sicurezza di un mercato di sbocco più grande possibile diviene una questione di vita per il capitalismo. (…) Da tutto questo deriva che anche nell’area nazionale si fa avanti l’idea sempre più vincente della “grande azienda” nei confronti della “piccola e media azienda”. Henryk Grossmann, “La legge dell’accumulazione e del crollo del sistema capitalista”, Mimesis 2011, pag. 399.

“Produzione di massa e vendite di massa erano, su base capitalistica, desiderabili da tempo immemorabile. Solo nella fase avanzata dell’accumulazione, però, quando la valorizzazione dell’enorme capitale all’interno diventa sempre più difficile, solo in questa fase l’estensione e la sicurezza di un mercato di sbocco più grande possibile diviene una questione di vita per il capitalismo. (…) Da tutto questo deriva che anche nell’area nazionale si fa avanti l’idea sempre più vincente della “grande azienda” nei confronti della “piccola e media azienda”. Henryk Grossmann, “La legge dell’accumulazione e del crollo del sistema capitalista”, Mimesis 2011, pag. 399.

Partiamo da un dato: a prezzi correnti, il pil mondiale è cresciuto dal 2000 al 2011 da 37 mila miliardi di dollari a 73 mila miliardi, mentre il commercio estero, complessivamente, è cresciuto nello stesso periodo di circa il 170%.

Nello stesso arco di tempo il pil italiano è cresciuto, cumulativamente, di appena il 4%, mentre a livello di commercio estero le quote nel mercato mondiale sono passate dal 4,1 al 2,9%, venendo a mancare un fattore di controtendenza alla crisi di primaria importanza.

Tali dati certificano in pieno la débacle della borghesia italiana, che negli anni Novanta strillava contro gli oligopoli pubblici presentandosi come il ceto che avrebbe portato l’Italia nel novero dei paesi industrializzati del mondo, a patto che si riformassero mercato del lavoro e delle pensioni.

Il ceto politico di quelli anni offriva loro il pacchetto Treu e la “nuova programmazione” nel Mezzogiorno del duo Ciampi-Barca, il cui pilastro era un’ondata di incentivi a fondo perduto per le “imprese” di questa zona del paese.

- Details

- Hits: 3114

Decrescita e marxismo

di Riccardo Achilli

La critica marxista alle teorie della decrescita e dello sviluppo sostenibile

La critica marxista alle teorie della decrescita e dello sviluppo sostenibile

E' ampiamente nota la critica marxista alle teorie della decrescita. L'elemento fondamentale di tali critiche è rappresentata dall'assenza di un'analisi di classe dei processi economici, per cui di fatto i “decrescisti” focalizzano l'attenzione sul volume di produzione in sé (sulla crescita economica in sé) piuttosto che sulla destinazione di tale produzione in plusvalore, rendite e salari. Ciò fa sì che o la decrescita possa amplificare le disparità distributive già esistenti (applicandosi cioè soltanto sui capitalismi a minor tasso di sviluppo, cioè sui poveri), oppure che sia semplicemente impossibile, perché i meccanismi di riproduzione allargata, alla base della formazione del profitto, rendono impossibile una decrescita di tipo solidale ed equo all'interno del capitalismo.

Ciò priva di qualsiasi valore rivoluzionario le teorie dello sviluppo sostenibile, riducendone anche la rilevanza pratica, in termini di preservazione dell'ambiente. Sotto questo profilo, infatti, da un lato, le innovazioni tecnologiche ecocompatibili sono, come tutte le innovazioni, soggette al paradosso di Jevons, per cui di fatto l'introduzione dell'innovazione comporta un aumento del consumo della risorsa ambientale, come si può riscontrare, a puro titolo di esempio, con il consumo di terreno agricolo e forestale indotto dallo sviluppo dei sistemi fotovoltaici ed eolici di produzione dell'energia. Similmente, il passaggio all'economia ad idrogeno, preconizzato da un sacerdote ben comodamente seduto sulla poltrona del capitalismo, come Rifkin, comporterà, se si verificheranno le sue previsioni di abbattimento del costo di produzione e distribuzione di una simile risorsa energetica rispetto a quelle fossili (fatto molto discutibile, ma che non abbiamo qui lo spazio per approfondire) un aumento considerevole dell'intensità energetica delle attività economiche ed antropiche (perché il capitalismo tende ad aumentare l'utilizzo delle risorse a basso costo) ed un boom produttivo, facilitato dall'abbassamento del costo unitario dell'energia, che indurrà quindi una crescita della pressione e degli impatti sulle risorse ambientali in generale.

- Details

- Hits: 4220

Chi si è arricchito con la Grecia e come

di Alberto Bagnai

(un post telegrafico della serie “pe’ malati c’è la china...”, o, forse, speriamo, della serie “forse non tutti sanno che”. Rimango debitore di risposte a marco e marco, la darò, ma qui si segue il principio “facit indignatio”, e quello che sto per dire serve anche a voi)

Sul blog Voci dall'estero dell’ottima Carmen trovo, a commento di un intervento di Ambrose Evans Pritchard sul ritorno alla dracma (tema sul quale vi segnalo le parole di buon senso dell'Economist) questa sparata di un lettore:

Sul blog Voci dall'estero dell’ottima Carmen trovo, a commento di un intervento di Ambrose Evans Pritchard sul ritorno alla dracma (tema sul quale vi segnalo le parole di buon senso dell'Economist) questa sparata di un lettore:

Non saranno certo i dipendenti pubblici ad aver rovinato la Grecia (i numeri presentati da Bagnai parlano chiaro). Sono dati altrettanto incontrovertibili, comunque, il Debito Pubblico che è esploso e la bilancia corrente che è crollata dal 2000 in poi: molti greci hanno vissuto al di sopra delle loro possibilità!

Io vengo da una famiglia che mi ha insegnato 2 cose:

1° i debiti si fanno se si ha la (quasi) certezza di ripagarli con il risparmio futuro.

2° per rispamiare devi avere un reddito adeguato che ti assicura solo se sei in gardo di assicurarti un lavoro (superandi, ma questa è una mia aggiunta data dall'esperienza, la voglia di spendere il tempo in modo differente). Forse molti in Grecia, negli anni scorsi, hanno pensato che qualcuno avrebbe pagato per loro?

“Pater, dimitte illis, non enim sciunt quid faciunt” (Luca, 23-34).

Perché questa sequenza di ovvietà moralistiche, che ci sentiamo ripetere da giornali, “economisti” e, naturalmente, dai nostri lettori, si basa sull’ignoranza più bieca della realtà dei fatti. Ignoranza che, ovviamente, nel caso degli “economisti” è colposa o dolosa.

- Details

- Hits: 2506

Keynes non basta più

di Guido Viale

Non è possibile prospettare una via d'uscita in un quadro nazionale o continentale privo dei riferimenti ai vincoli e alle opportunità offerte dalla crisi ambientale

L'orizzonte esistenziale delle nostre vite è dominato dalla crisi ambientale: non solo dai mutamenti climatici, che rappresentano ovviamente la minaccia maggiore; ma anche dalla scarsità di acqua e suolo fertile (non a causa della loro limitatezza naturale, ma dell'inquinamento e della devastazione a cui sono sottoposti); dalla distruzione irreversibile della biodiversità; dall'esaurimento del petrolio e degli altri idrocarburi (che sono anch'essi "risorse naturali", anche se utilizzate per devastare la natura); dall'esaurimento di molte altre risorse, sia geologiche che alimentari (il nostro "pane quotidiano"); dall'inquinamento degli habitat umani che riduce progressivamente la qualità della vita e delle relazioni interpersonali. A molte di queste minacce c'è chi pensa di poter fare argine con l'innovazione: nuovi materiali; nuovi processi; nuove tecnologie. È in gran parte un'illusione, ma anche se fosse possibile farlo su una o alcune delle grandi questioni ambientali, è la loro interconnessione in un sistema unico e complesso a imporre un approccio globale. Parlare di crescita economica, qualsiasi cosa si intenda con questa espressione, senza fare riferimento a questo quadro, è un discorso vuoto.

L'orizzonte esistenziale delle nostre vite è dominato dalla crisi ambientale: non solo dai mutamenti climatici, che rappresentano ovviamente la minaccia maggiore; ma anche dalla scarsità di acqua e suolo fertile (non a causa della loro limitatezza naturale, ma dell'inquinamento e della devastazione a cui sono sottoposti); dalla distruzione irreversibile della biodiversità; dall'esaurimento del petrolio e degli altri idrocarburi (che sono anch'essi "risorse naturali", anche se utilizzate per devastare la natura); dall'esaurimento di molte altre risorse, sia geologiche che alimentari (il nostro "pane quotidiano"); dall'inquinamento degli habitat umani che riduce progressivamente la qualità della vita e delle relazioni interpersonali. A molte di queste minacce c'è chi pensa di poter fare argine con l'innovazione: nuovi materiali; nuovi processi; nuove tecnologie. È in gran parte un'illusione, ma anche se fosse possibile farlo su una o alcune delle grandi questioni ambientali, è la loro interconnessione in un sistema unico e complesso a imporre un approccio globale. Parlare di crescita economica, qualsiasi cosa si intenda con questa espressione, senza fare riferimento a questo quadro, è un discorso vuoto.La crisi ambientale offre all'economia delle opportunità e impone dei vincoli: le opportunità sono note (a chi ha interesse per la questione): sono le potenzialità di una conversione ecologica di produzioni e consumi verso beni e servizi meno dipendenti dai combustibili fossili, meno devastanti per la biodiversità, e verso la qualità e la disponibilità di risorse primarie; le potenzialità di una occupazione maggiore e diversa, caratterizzata a una più estesa valorizzazione delle facoltà personali e della cooperazione; le potenzialità legate alle caratteristiche fisiche, storiche e sociali di ogni territorio; i territori sono diversi uno dall'altro e la loro ricchezza dipende dalla conservazione di questa diversità.

- Details

- Hits: 1916

Lager Fiat

di Dante Barontini

Ci sono periodi in cui la Storia cambia di segno. Qualcosa ce lo fa intuire, molto ci impedisce di cogliere il cambiamento. Facciamo le stesse cose, manteniamo identiche abitudini, il supermercato è ancora lì, il bar sotto casa è ancora aperto.

Ci sono periodi in cui la Storia cambia di segno. Qualcosa ce lo fa intuire, molto ci impedisce di cogliere il cambiamento. Facciamo le stesse cose, manteniamo identiche abitudini, il supermercato è ancora lì, il bar sotto casa è ancora aperto.

Ma nulla è già più come prima. Anche per molti compagni è dura capire che qualcosa si è irreparabilmente rotto e siamo entrati già in un'altra epoca. “Altra”, non “nuova”.

I segni caratteristici di questo “tornante della Storia” vanno – marxianamente – rintracciati sempre nei luoghi della produzione, nel vivo dei rapporti sociali, tra classi che non stanno nel cielo delle idee ma lì dove si lavora. E solo lì. Fuori siamo di nuovo tutti e soltanto “consumatori”.

Mettiamo dunque in evidenza il racconto fatto dagli ex delegati di Pomigliano durante la recente Assemblea nazionale Fiom a Roma. Una testimonianaza ripresa da Loris Campetti su il manifesto con queste parole:

Qui, su duemila «nuovi» assunti non ce n'è uno iscritto alla Fiom. Forse uno o due ce l'aveva quella tessera extraparlamentare, ma per essere assunto l'ha dovuta strappare. Allora, a Pomigliano senza Fiom succede che se un operaio selezionato (politicamente e sindacalmente) non ce la fa a reggere i ritmi infernali del nuovo modello produttivo Fiat, se ritarda di qualche secondo o se monta male un pezzo, non solo viene sanzionato ma a fine turno e senza poter andare in mensa a mangiare è costretto a presentarsi nell'«acquario», un open space dove al disgraziato viene consegnato un microfono e davanti a una folla di capi, capetti e sottocapi deve dire «song n'omm e mmerda». Meglio ancora se accusa il suo vicino alla catena di montaggio per quel ritardo o quell'errore.

- Details

- Hits: 7235

Chicken game: ancora sull’eurocrisi1

Raffaele Sciortino

A partire dalla scorsa estate la crisi globale ha investito pesantemente i debiti sovrani europei e l’Italia. Tra gli avvertimenti “performativi” dei soliti noti sul rischio (reale) di disfacimento della moneta unica e il delinearsi di una strategia di risposta di Berlino, si è iniziato a intravedere lo scontro in atto tra i centri finanziari anglosassoni e l’Europa. Ma il dito è rimasto puntato contro una generica “speculazione” e al tempo stesso, con il procedere incalzante delle politiche di austerity “consigliate” da Ue e Bce e portate avanti da “sobri” governi di tecnici, l’attitudine anti-tedesca è andata facendosi quasi senso comune.2

A partire dalla scorsa estate la crisi globale ha investito pesantemente i debiti sovrani europei e l’Italia. Tra gli avvertimenti “performativi” dei soliti noti sul rischio (reale) di disfacimento della moneta unica e il delinearsi di una strategia di risposta di Berlino, si è iniziato a intravedere lo scontro in atto tra i centri finanziari anglosassoni e l’Europa. Ma il dito è rimasto puntato contro una generica “speculazione” e al tempo stesso, con il procedere incalzante delle politiche di austerity “consigliate” da Ue e Bce e portate avanti da “sobri” governi di tecnici, l’attitudine anti-tedesca è andata facendosi quasi senso comune.2

Si tratta di posizioni confuse e ancora fluide nello spettro politico, trasversali alle embrionali dinamiche sociali. E’ su questo sfondo, destinato a rapidi slittamenti, che si tratta di fare il punto sull’eurocrisi provando a individuare una logica specifica dietro gli eventi e quelle linee di tendenza che condizionano aspettative e umori delle classi sociali.3

Boccata d’ossigeno nell’empasse globale?

Dopo alcuni mesi di fuoco, con i cambi politici in Grecia Spagna e Italia e il declassamento finale dei debiti sovrani di mezza Europa, a inizio 2012 le prospettive per l’euro e l’Unione Europea sembrano a molti meno buie. Che i mercati permettano di tirare un po’ il fiato è dovuto in prima battuta all’operazione Draghi di fine dicembre grazie alla quale la Bce ha elargito alle traballanti banche europee quasi 500 miliardi di euro di finanziamenti a tre anni a tasso simbolico in cambio di collaterali svalutati o emessi ad hoc purchè, attenzione, garantiti dagli stati4 .

- Details

- Hits: 2894

Contro il pessimismo (degli “intellettuali”)

Fabio Frosini

I marxisti hanno interpretato la propria tradizione, finora, con il linguaggio della vulgata o con le raffinatezze del più dotto accademismo. Ai «nuovi marxisti» si richiede invece di far progredire la ricerca (come ricerca sulle cose) impiegando – se possibile – una lingua scarna e largamente accessibile: recuperando – per così dire – alcuni pregi di chiarezza didascalica che furono del vituperato diamat sovietico, senza ripeterne gli schematismi ideologici; o, se si preferisce, assimilando la virtù stilistica della cultura anglosassone, senza ricadere nelle angustie della visione empiristica1 .

1. Contro il pessimismo

1. Contro il pessimismo

Così titolava Antonio Gramsci l’editoriale pubblicato in grande evidenza nel secondo numero del rinato “L’Ordine Nuovo”. Era il 15 marzo 1924. Il primo del mese, il primo numero della nuova serie si apriva con un altro editoriale, Capo, tutto dedicato a un confronto tra Lenin e Mussolini, tra la dittatura del proletariato e la dittatura fascista. Lenin era morto da pochi giorni, il 21 gennaio, e tutto il presente poteva apparire, a un militante comunista in esilio, sotto una cattiva stella. Eppure, con quella combinazione tra l’analisi comparativa di fascismo e comunismo, e la netta critica del pessimismo, Gramsci si ripresenta sulla scena italiana – rientrerà solo in maggio, grazie all’immunità garantitagli dall’elezione alla Camera dei deputati – tentando di rianimare le truppe disperse e disanimate del piccolo partito nato tre anni avanti a Livorno.

Così inizia Contro il pessimismo: occorre

fare un esame di coscienza, un esame del pochissimo che abbiamo fatto e dell’immenso lavoro che ancora dobbiamo svolgere, contribuendo così a chiarire la nostra situazione, contribuendo specialmente a dissipare questa oscura e grave nuvolaglia di pessimismo che opprime i militanti più qualificati e responsabili e che rappresenta un grande pericolo, il più grande forse del momento attuale, per le sue conseguenze di passività politica, di torpore intellettuale, di scetticismo verso l’avvenire. Questo pessimismo è strettamente legato alla situazione generale del nostro paese; la situazione lo spiega, ma non lo giustifica, naturalmente. Che differenza esisterebbe tra noi e il Partito socialista, tra la nostra volontà e la tradizione del partito se anche noi sapessimo lavorare e fossimo attivamente ottimisti solo nei periodi di vacche grasse, quando la situazione è propizia, quando le masse lavoratrici si muovono spontaneamente, per impulso irresistibile, e i partiti proletari possono accomodarsi nella brillante posizione della mosca cocchiera?2

- Details

- Hits: 2823

Sulla crisi

di Paul Mattick Jr.

Come descrivere gli eventi che hanno sconvolto l'economia globale negli ultimi tre anni?

Come descrivere gli eventi che hanno sconvolto l'economia globale negli ultimi tre anni?

La maggior parte dei commentatori economici concordano sul fatto sia stata una crisi finanziaria, a dare origine a una recessione, ma che una azione rapida del governo per salvare le società finanziarie e "stimolare" l'economia abbia scongiurato la minaccia di una vera e propria depressione. Alcuni economisti non si aspettano una ripresa economica prima di un anno o due, mentre quasi tutti sono d'accordo che anche se vi fosse un miglioramento dell'economia sarà una ripresa senza posti di lavoro, secondo l'opinione comune, almeno per il momento, è che il peggio è alle nostre spalle. Ma, con tutte le varianti, l'idea di base è che la causa principale dei problemi del mondo sia stato il crollo del settore finanziario americano, causato da una assunzione di rischi finanziari senza precedenti, stimolati dai fantastici profitti raggiunti da questo settore negli anni 90 e aiutati da una regolamentazione governativa lassista.

Mentre gli economisti “ufficiali”, dopo che per decenni avevano esultato per il sistema di autoregolazione del mercato, hanno avuto ben poco da dire sugli eventi attuali, con l’ eccezione importante di Paul Krugman nel denunciare la sua professione come un fallimento di analisi, previsione, e spiegazione, i pensatori eterodossi hanno avuto tempi migliori. Ma anche la maggior parte di loro si è concentrata sulla crisi finanziaria come cuore della questione. Così diversi opinionisti come George Cooper, autore in campo finanziario, e l’economista marxista Fred Moseley – che da allora ha cambiato opinione - si sono avvicinati al Nation, di Robert Pollin che ha analizzato, aggiornandola, la caduta di Nixon attraverso Keynes, "Noi siamo tutti Minskyani adesso".

- Details

- Hits: 3746

Il Leviatano della ricchezza

di Luigi Cavallaro

Dopo la riscoperta di Marx è la volta di Lenin, interpretato come un agit prop del capitalismo di stato. La crisi sbriciola la messianica fiducia nel mercato e rende così attuali cassette degli attrezzi teorici troppo rapidamente considerate obsolete. Un recente numero dell'«Economist» affronta il rinnovato protagonismo dello stato nella vita economica

Nell'ottobre 1921, Lenin tenne alcuni discorsi in cui spiegò il significato della svolta nella gestione dell'economia sovietica inaugurata nella primavera precedente, dopo gli anni del «comunismo di guerra». Lenin la chiamò «Nuova politica economica», donde l'acronimo «Nep» con cui è passata alla storia e poi nel dimenticatoio.

Nell'ottobre 1921, Lenin tenne alcuni discorsi in cui spiegò il significato della svolta nella gestione dell'economia sovietica inaugurata nella primavera precedente, dopo gli anni del «comunismo di guerra». Lenin la chiamò «Nuova politica economica», donde l'acronimo «Nep» con cui è passata alla storia e poi nel dimenticatoio.

La sua idea di fondo era che, accentrando la produzione e la distribuzione nelle mani dello stato, i bolscevichi avevano commesso l'errore di voler passare direttamente alla produzione e distribuzione su basi comuniste, dimenticando che a ciò si arriva attraverso un lungo e complicato periodo di transizione. La «Nuova politica economica» muoveva dal fatto che avevano subito una grave sconfitta e iniziato una ritirata strategica.

Era senz'altro comprensibile che molti si sentissero sgomenti, perché la svolta della Nep, implicando la possibilità per i produttori di scambiare liberamente sul mercato tutto ciò che dei loro prodotti non era assorbito dalle imposte, significava in buona misura restaurazione del capitalismo. La questione fondamentale, dal punto di vista strategico, era anzi proprio quella di capire chi avrebbe saputo approfittare della nuova situazione: avrebbero vinto i capitalisti, ai quali i bolscevichi stavano aprendo le porte prima serrate della produzione pubblica, e avrebbero cacciato i comunisti, oppure il potere statuale, continuando a regolare la moneta e la produzione, sarebbe riuscito a tener ferme le redini al collo dei capitalisti, creando un capitalismo subordinato allo stato e posto al suo servizio?

- Details

- Hits: 1626

Le magnifiche sorti progressive dei Supermario*

di Alfonso Gianni

Mi riferisco ovviamente in primo luogo alla radicale modifica della legislazione pensionistica, di cui si parlava da diversi lustri ma che solo il “rospo”, come era dipinto Dini nella fortunata iconografia di Il Manifesto, riuscì a condurre in porto. E forse non è affatto una casuale coincidenza che il nuovo governo Monti sia partito nella sua attività legislativa proprio dal completamento di quella riforma delle pensioni avviata sedici anni prima.

Come vedremo più oltre non si tratta dell’unica analogia che lega il governo Dini a quello attualmente in carica. In entrambi i casi tuttavia la autorevolezza e la credibilità politica del governo - particolarmente evidente sullo scenario internazionale, almeno nel caso di Monti - devono le loro ragioni a quel velo, quell’infingimento di tecnicità di cui si ammanta la sua sostanza politicamente tutt’altro che neutra.

- Details

- Hits: 3227

Marx, la crisi e l’Europa: due libri per capire

di Vladimiro Giacché

La crisi capitalistica, l’Europa, l’euro, la Sinistra. Due saggi di Riccardo Bellofiore pubblicati da Asterios ci aiutano a far luce, da un punto di vista marxista, su alcuni dei nodi principali del dibattito politico attuale. Un utile antidoto al mix micidiale di austerità e liberismo oggi di moda nel vecchio continente.

La crisi capitalistica, l’Europa, l’euro, la Sinistra. Due saggi di Riccardo Bellofiore pubblicati da Asterios ci aiutano a far luce, da un punto di vista marxista, su alcuni dei nodi principali del dibattito politico attuale. Un utile antidoto al mix micidiale di austerità e liberismo oggi di moda nel vecchio continente.

Tutto quello che avreste voluto sapere sulla concezione marxista della crisi applicata alla crisi odierna e non siete mai riusciti a trovare in un solo libro. Ho immaginato questo sottotitolo per il libretto di Riccardo Bellofiore "La crisi capitalistica, la barbarie che avanza" (Trieste, Asterios, pp. 82, euro 7). Si tratta, molto semplicemente, di un testo indispensabile per chiunque voglia orientarsi tra i modi diversi di impiegare la teoria di Marx per capire la crisi (sto parlando degli utilizzi seri, non delle sciocchezze alla Tremonti).

È lo stesso autore, nelle prime pagine del libro, a offrirci la traccia del suo percorso: 1) una ricognizione delle diverse teorie della crisi riconducibili a Marx, 2) tentativo di integrare i diversi spunti marxiani sulla crisi all’interno di una lettura non meccanicistica della caduta del saggio di profitto, 3) quadro storico delle crisi capitalistiche dalla Grande Depressione di fine Ottocento sino agli anni Sessanta-Settanta, 4) ultimi decenni del Novecento e primo decennio del nuovo secolo.

Si tratta di un itinerario caratterizzato da un estremo rigore terminologico, ma anche da grande chiarezza. Certo, si tratta di pagine che vanno lette (direi assaporate) con attenzione e con calma, ma si è ampiamente ripagati di questo sforzo. Anche perché gli strumenti concettuali che vengono esposti nella prima parte di questo volumetto si aprono poi ad una spiegazione, incalzante e convincente, della parabola economica di questi ultimi decenni: fino alla crisi esplosa nel 2007 e ben lontana dal chiudersi.

Page 540 of 612