Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 2606

Abbiamo perso?

di Franco «Bifo» Berardi

Anche se gruppi di umani sopravviveranno, l’umanità non può sopravvivere. Una riflessione sulla sconfitta in compagnia di Amitav Ghosh, Swimmers e il documentario Rai su Lotta Continua

Nei giorni di Lutzerath, mentre qualche migliaia di ragazzine e ragazzini col cappuccio di lana calato sulle orecchie giocava a nascondino con la polizia dello Stato tedesco per impedire l’apertura di una miniera di carbone, ho visto Lotta Continua il documentario Rai di Tony Saccucci.

Nei giorni di Lutzerath, mentre qualche migliaia di ragazzine e ragazzini col cappuccio di lana calato sulle orecchie giocava a nascondino con la polizia dello Stato tedesco per impedire l’apertura di una miniera di carbone, ho visto Lotta Continua il documentario Rai di Tony Saccucci.

È pieno di immagini straordinarie sulle lotte Fiat, e offre prospettive diverse, anche contraddittorie, sulla storia di quella organizzazione e sul panorama sociale degli anni successivi al ’68.

Voglio precisare che non ho partecipato all’esperienza di Lotta Continua, perché dal 1967 mi riconoscevo nelle posizione di Potere Operaio, ma voglio anche precisare che fin da quegli anni mi sentivo spesso più vicino allo spontaneismo di Lotta Continua che al severo tardo-leninismo che dopo l’autunno del ‘69 prese il sopravvento in Potere Operaio.

Tra le tante cose interessanti mi ha colpito una frase di Vicky Franzinetti: “Noi abbiamo perso, e chi perde ha un debito immenso verso le generazioni successive.”

Mi ha fatto pensare, mi sta facendo pensare.

“Abbiamo perso.” Frase problematica. Avremmo potuto vincere? E come avremmo potuto vincere? Trasformandoci in forza politica parlamentare (tentativo peraltro compiuto e fallito) o prendendo le armi in centomila fino al bagno di sangue? O forse avviando un processo di secessione pacifica di un’intera generazione? Più o meno le abbiamo tentate tutte, queste strade, e nessuna era all’altezza del problema.

- Details

- Hits: 2109

L’economia politica fra scienza e ideologia. Terza parte

di Ascanio Bernardeschi

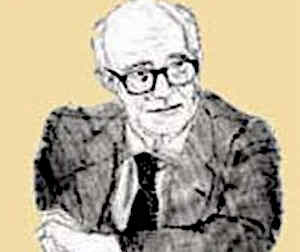

1. La critica radicale di Sraffa al marginalismo

1. La critica radicale di Sraffa al marginalismo

La funzione di produzione Q=f(L,K>) implica la conoscenza delle quantità di L, K e Q (lavoro, “capitale” e prodotto). Se si può supporre che tutti i lavori siano riducibili a lavoro generico e misurabili in tempo di lavoro e che sia possibile una misurazione in termini fisici del prodotto (ove si escluda la produzione congiunta) sorge il problema di misurare il capitale, che è composto da merci eterogenee. Ciò nonostante questa funzione fa ancora da padrona nell’accademia, ove si sorvola anche sulla circostanza che il problema di una misurazione rigorosa del capitale era già stato affrontato da Ricardo, sia pure in modo insoddisfacente, attraverso la finzione della produzione di grano a mezzo di grano. Lo stesso problema, come abbiamo fuggevolmente riferito nel nostro precedente articolo1, era stato segnalato da Keynes, per quanto quest'ultimo non ne abbia tratto la conclusione di una rottura con il paradigma marginalista. L'argomento diventerà invece cruciale nel contributo di Piero Sraffa.

Italiano e antifascista, dopo avere svolto l'incarico di direttore dell'Ufficio del lavoro di Milano, vinse nel 1926 il concorso come professore ordinario presso l’Università di Cagliari. Tuttavia, l’anno seguente, dopo la carcerazione di Gramsci e dopo le minacce di cui fu oggetto egli stesso, dovette recarsi in Inghilterra, a Cambridge, chiamato proprio da Keynes, che lo aveva conosciuto in un precedente soggiorno dell'economista italiano in Inghilterra e che gli trovò l'occupazione come bibliotecario della Marshall library. Lì rimase fino al 1983, anno della sua morte. A Cambridge accettò, su invito di Keynes, di tenere dei corsi all’Università sulla teoria del valore e sui sistemi finanziari italiano e tedesco.

- Details

- Hits: 1921

Emmanuel Todd, John Mearsheimer e i profili strategici della guerra in Ucraina

di Alberto Bradanini

In un acuto articolo reperibile sulla rete[1], l’antropologo francese Emmanuel Todd ha sviluppato alcune riflessioni sugli accadimenti ucraini che andrebbero valutate da chi dispone del potere di evitare che questa guerra ci conduca nel baratro.

In un acuto articolo reperibile sulla rete[1], l’antropologo francese Emmanuel Todd ha sviluppato alcune riflessioni sugli accadimenti ucraini che andrebbero valutate da chi dispone del potere di evitare che questa guerra ci conduca nel baratro.

Di seguito i punti cruciali delle riflessioni di Todd, con commenti a margine di chi scrive, quando non diversamente indicato, tenendo a mente che le rappresentazioni della narrazione dominante non sorgono da quel ramo del Lago di Como come i monti manzoniani, essendo fabbricate a tavolino da coloro che muovono i fili della manipolazione, per interesse o sudditanza[2].

L’antropologo citato rileva che all’avvio del conflitto due erano i postulati che gli eventi successivi hanno poi smentito: a) l’Ucraina non resisterà alla pressione militare russa; b) la Russia verrà schiacciata dalle sanzioni occidentali e il suo sistema produttivo, commerciale e finanziario sarà messo in ginocchio.

Inizialmente il conflitto aveva una dimensione territoriale, con un rischio espansivo limitato, sebbene i propositi di Nato-Usa erano stati prefabbricati e avessero obiettivi più estesi. Col passare dei mesi, l’obiettivo dell’Occidente è emerso nella sua evidenza, il dissanguamento della Russia e a caduta l’indebolimento della Cina. In parallelo, da una dimensione circoscritta la guerra è diventata mondiale, seppure con proprie caratteristiche e una bassa intensità militare rispetto a quelle precedenti.

- Details

- Hits: 1930

Note critiche sulla guerra, la competizione, la centralizzazione, e il nuovo conflitto imperialista

di Alberto Gabriele

1. Il libro di Brancaccio, Giammetti e Lucarelli La guerra capitalista. Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista (Brancaccio et al. 2022 e’ probabilmente il lavoro di ispirazione marxista più diffuso e apprezzato oggi in Italia ( vedi Cremaschi 2022, Schettino 2023, Zolea 2023, Ciccarelli 2023; per una valutazione più critica, vedi Bargigli 2023). Il fatto stesso che uno studio come questo abbia raggiunto un certo grado di popolarità e di diffusione e’ certamente un fatto positivo. Queste brevi note, dando quasi per scontata la correttezza della principale tesi di fondo che gli autori corroborano con nuovi risultati statistici ed econometrici di grande valore, si focalizzano su quella che io ritengo essere una debolezza di fondo della loro analisi, che può purtroppo indurre i lettori a una grande confusione su un punto cruciale: which side are you on1? (da che parte stai?).

1. Il libro di Brancaccio, Giammetti e Lucarelli La guerra capitalista. Competizione, centralizzazione, nuovo conflitto imperialista (Brancaccio et al. 2022 e’ probabilmente il lavoro di ispirazione marxista più diffuso e apprezzato oggi in Italia ( vedi Cremaschi 2022, Schettino 2023, Zolea 2023, Ciccarelli 2023; per una valutazione più critica, vedi Bargigli 2023). Il fatto stesso che uno studio come questo abbia raggiunto un certo grado di popolarità e di diffusione e’ certamente un fatto positivo. Queste brevi note, dando quasi per scontata la correttezza della principale tesi di fondo che gli autori corroborano con nuovi risultati statistici ed econometrici di grande valore, si focalizzano su quella che io ritengo essere una debolezza di fondo della loro analisi, che può purtroppo indurre i lettori a una grande confusione su un punto cruciale: which side are you on1? (da che parte stai?).

2. Brancaccio et al. criticano giustamente la timidezza degli scienziati sociali “gli studiosi contemporanei appaiono in larghissima parte timorati dinanzi a qualsiasi tentativo di generalizzazione del corso degli eventi storici. 2 Al punto che la negazione di ogni “legge” generale di tendenza potrebbe esser considerata la base metodologica comune dell’economia, della sociologia, della storiografia, e di tutto il complesso delle scienze sociali del nostro tempo. ”3 (p.8). Al contrario, gli autori rivendicano la legittimità e la necessità di identificare, analizzare e dimostrare empiricamente le leggi di movimento del capitalismo. Una tra le più importanti e’ la legge della centralizzazione (LC), che afferma che in regime capitalista la proprietà e il controllo del capitale- già di per sé diseguale, per definizione, in questo modo di produzione – tendono a concentrarsi sempre di più in poche mani.4

- Details

- Hits: 1430

Nel meraviglioso mondo di Giorgia Meloni “lo Stato non genera lavoro”

di Eugenio Pavarani

L’abilità dei politici sta spesso nella capacità di non dire, dando tuttavia l’impressione di aver detto. L’importante è ammiccare al proprio elettorato senza tuttavia cadere, nel contempo, nell’errore di provocare inutili reazioni in campi avversi e, soprattutto, senza scoprire il fianco con affermazioni troppo marcate o addirittura infondate che possano fornire all’opposizione argomenti utili a costruire analisi critiche, polemiche, attacchi politici. Il “dire non dicendo” è un esercizio molto difficile che richiede anni di gavetta e di formazione nella scuola della politica, come avveniva in passato con modalità ben organizzate all’interno del Partito Comunista e all’interno della Democrazia Cristiana. I parvenus della politica cadono molto facilmente nell’errore e le loro dichiarazioni, non adeguatamente auto-controllate, li trasformano spesso in facili bersagli per l’opposizione.

L’abilità dei politici sta spesso nella capacità di non dire, dando tuttavia l’impressione di aver detto. L’importante è ammiccare al proprio elettorato senza tuttavia cadere, nel contempo, nell’errore di provocare inutili reazioni in campi avversi e, soprattutto, senza scoprire il fianco con affermazioni troppo marcate o addirittura infondate che possano fornire all’opposizione argomenti utili a costruire analisi critiche, polemiche, attacchi politici. Il “dire non dicendo” è un esercizio molto difficile che richiede anni di gavetta e di formazione nella scuola della politica, come avveniva in passato con modalità ben organizzate all’interno del Partito Comunista e all’interno della Democrazia Cristiana. I parvenus della politica cadono molto facilmente nell’errore e le loro dichiarazioni, non adeguatamente auto-controllate, li trasformano spesso in facili bersagli per l’opposizione.

“Dire e non dire” rende più difficile per l’ascoltatore l’interpretazione del reale pensiero, dell’ideologia che sta a monte degli orientamenti che danno impronta alle scelte politiche e rende più difficile il lavoro dell’opposizione. Ha scritto Keynes nella Teoria Generale che “le idee degli economisti e dei filosofi politici, così quelle giuste come quelle sbagliate, sono più potenti di quanto comunemente si ritenga. In realtà il mondo è governato da poche cose all’infuori di quelle. Gli uomini pratici, che si ritengono completamente liberi da ogni influenza intellettuale, sono generalmente schiavi di qualche economista defunto”.

Spesso tale influenza viene oscurata per ragioni contingenti di convenienza politica ed è compito del lavoro critico, intellettuale, togliere il velo, metterla in luce, fare i conti con essa, responsabilizzare nei suoi confronti.

- Details

- Hits: 2080

Geymonat, il dito e la luna

di Nico Maccentelli

«…non vogliamo dire che tutto quello che fa un governo sia sbagliato perché capitalista. Ma una sana diffidenza di classe è d’obbligo, perché la scienza non è neutra ma può essere usata per uno scopo o per un altro, così come la tecnologia. Occorre valutare caso per caso le misure prese da un dato governo, ponendosi sempre le domande: a chi giova? Perché?»

«…non vogliamo dire che tutto quello che fa un governo sia sbagliato perché capitalista. Ma una sana diffidenza di classe è d’obbligo, perché la scienza non è neutra ma può essere usata per uno scopo o per un altro, così come la tecnologia. Occorre valutare caso per caso le misure prese da un dato governo, ponendosi sempre le domande: a chi giova? Perché?»

(Valerio Evangelisti, Roberto Sassi e Nico Maccentelli, 10 agosto 2021)

«Se la scienza ci portasse a una conoscenza assoluta della realtà, noi potremmo sostenere che essa è in un certo senso neutrale, perché le verità che ci procura – in quanto assolute – non dipenderebbero in alcun modo dal soggetto che conosce, né dalle condizioni sociali in cui egli opera, né dalle categorie logiche o dagli strumenti osservativi usati per conoscere. Se, viceversa, nelle scienze (e conseguente- mente nella concezione generale del mondo che su di esse si regola e si misura) non fosse presente un secondo fattore, e cioè la realtà che esse ci fanno via via conoscere sia pure in modo relativo e non assoluto, le scienze e la filosofia risulterebbero delle costruzioni puramente soggettive: costruzioni senza dubbio non neutrali, perché dipendenti per intero dall’uomo che compie le ricerche scientifiche e dalle condizioni sociali in cui egli opera, ma in ultima istanza non neutrali solo in quanto arbitrarie. Solo la conoscenza dei due anzidetti fattori – l’uno soggettivo, l’altro oggettivo – ci fa comprendere che la scienza non è né neutrale né arbitraria. E solo l’esistenza di un incontestabile rapporto dialettico tra tali due fattori ci fa comprendere che la scienza non è suddivisibile in due momenti separati (l’uno non arbitrario e l’altro non neutrale) ma è, nella sua stessa globalità, non arbitraria e non neutrale, cioè possiede questi due caratteri intrinseci e ineliminabili»1

Questa riflessione del grande filosofo marxista nostrano Ludovico Geymonat ci porta a riflettere a nostra volta su quanto avvenuto negli ultimi tre anni, in cui il mondo si è trovato davanti a un’emergenza (creata? costruita? Anche questo fa parte della riflessione e dal reperimento di dati) come quella del Covid.

- Details

- Hits: 1465

Il senso dei futuri possibili

di Fredric Jameson

In questo saggio scritto per Jacobin, il grande critico marxista Fredric Jameson indaga il concetto di utopia come rottura dello status quo e accenno concreto al cambiamento

I.

I.

Innanzitutto permettetemi di spiegare il dibattito intorno all’utopia o, forse dovrei dire, intorno agli usi politici dell’utopia. Immagino che la maggior parte delle persone concordi sul fatto che gli utopisti della fine del diciottesimo e dell’inizio del diciannovesimo secolo fossero tutti essenzialmente progressisti, nel senso che le loro visioni o fantasie puntavano a migliorare la condizione della razza umana. Il momento che mi interessa è quello dell’analisi amplificata in cui queste utopie e i loro entusiasti sostenitori vengono imputati in quanto destinati per forza di cose ad avere esiti nefasti. In seguito, ciò arriverà a far sostenere che l’utopismo rivoluzionario porta alla violenza e alla dittatura e che tutte le utopie, in un modo o nell’altro, portano a Josif Stalin: meglio ancora, che Stalin era lui stesso un utopista, su larga scala.

Ora, a dire il vero, ciò è già implicito nella denuncia della Rivoluzione francese da parte di Edmund Burke, e nella sua idea – uno dei più geniali argomenti controrivoluzionari – che sia la hybris degli esseri umani che induca a sostituire la lenta crescita naturale della tradizione con i piani artificiali della ragione, e che questa rivoluzione rappresenti di per sé sempre un disastro. Tutto ciò rivive durante la Guerra fredda: il comunismo si identifica con l’utopia, entrambi con la rivoluzione, e tutti con il totalitarismo (A volte si insinua anche il nazismo: non è tanto la sua identificazione con l’utopia quanto l’equivalenza di Adolf Hitler e Stalin, e i dibattiti che ne derivano sul vincitore nella competizione relativa al numero di morti).

- Details

- Hits: 1326

26 gennaio, Nikolaevka: il sacrificio di tanti giovani per le mire colonialiste fasciste

di Fabrizio Poggi

Dunque, a cominciare dal prossimo 26 gennaio, si dovrà assistere annualmente a una nuova, ennesima, parata di nazionalismo e di esaltazione delle italiche “gesta” che portarono la “civiltà” mussoliniana al di là dei confini patrii: dall'Africa ai Balcani, dalla Spagna all'Europa meridionale e orientale.

Dunque, a cominciare dal prossimo 26 gennaio, si dovrà assistere annualmente a una nuova, ennesima, parata di nazionalismo e di esaltazione delle italiche “gesta” che portarono la “civiltà” mussoliniana al di là dei confini patrii: dall'Africa ai Balcani, dalla Spagna all'Europa meridionale e orientale.

Il 26 gennaio è la data decisa dal Parlamento italiano per l'istituzione della "Giornata nazionale della memoria e del sacrificio degli Alpini". Ancora una Giornata della memoria, oltretutto a ridosso di quella del 27 gennaio per la liberazione di Auschwitz a opera dell'Esercito Rosso. Perché il 26 gennaio? Perché in quella data, nel 1943, gli alpini combatterono a Nikolaevka (il testo della legge scrive “Nikolajewka”, alla maniera tedesca: d'altra parte, il regime fascista aveva spedito gli alpini in quelle terre per rispondere proprio alla chiamata dell'alleato nazista) e così, ricordare oggi quella battaglia, serve sia a «conservare la memoria dell’eroismo dimostrato dal Corpo d’armata alpino», sia a «promuovere i valori della difesa della sovranita' e dell’interesse nazionale». Proprio così; nero su bianco: sovranità e interesse nazionale si promuovono rievocando l'invasione dell'Unione Sovietica, al servizio delle armate hitleriane, insieme a fascisti ungheresi, rumeni, finlandesi, ecc.

L'art. 2 della legge istitutiva della “solennità” dice che le autorità locali sono invitate a patrocinare eventi con «testimonianze sull’importanza della difesa della sovranità nazionale, delle identità culturali e storiche, della tradizione e dei valori etici di solidarieta' e di partecipazione civile». Ecco: le identità culturali e storiche che, per esempio, prima ancora degli alpini, hanno visto i bersaglieri, «espressione purissima delle virtù guerriere dell’Italica stirpe», prima dar man forte ai franco-turchi sul fiume ?ërnaja, inquadrati nell'armi piemontesi, e poi spingersi in Africa, «sotto il soffocante ed accecante alito del ghibli», quasi un secolo più tardi, a conquistare il “bel suol d'amore” libico.

- Details

- Hits: 1848

Scomode verità sulla guerra in Bosnia

di Kit Klaremberg e Tom Secker*

Su Strategic Culture un ampio resoconto di numerosi documenti declassificati delle forze di pace canadesi di stanza in Bosnia dimostra come le guerre per procura statunitensi siano caratterizzate da un modello ricorrente di operazioni sotto falsa bandiera e messe in scena a scopo propagandistico, con l'obiettivo di sabotare ogni possibile negoziato di pace e spianare la strada ai falchi della guerra della NATO

Una serie di file di intelligence inviati dalle forze di pace canadesi espongono operazioni segrete della CIA, spedizioni illegali di armi, importazione di combattenti jihadisti, potenziali 'false flag' e messe in scena su atrocità di guerra.

Una serie di file di intelligence inviati dalle forze di pace canadesi espongono operazioni segrete della CIA, spedizioni illegali di armi, importazione di combattenti jihadisti, potenziali 'false flag' e messe in scena su atrocità di guerra.

Il mito consolidato della guerra in Bosnia è che i separatisti serbi, incoraggiati e diretti da Slobodan Milošević e dai suoi accoliti a Belgrado, cercarono di impadronirsi con la forza del territorio croato e bosniaco al fine della creazione di una "Grande Serbia" irredentista. Ad ogni passo, hanno epurato i musulmani di quelle terre in un genocidio deliberato e concertato, rifiutandosi a qualsiasi colloquio di pace costruttivo.

Questa narrazione è stata diffusa in modo aggressivo dai media mainstream dell'epoca e ulteriormente legittimata dal Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia (ICTY) creato dalle Nazioni Unite una volta terminato il conflitto. Da allora nella coscienza occidentale questa storia è diventata assiomatica e indiscutibile, rafforzando la sensazione che il negoziato equivalga invariabilmente ad arrendevolezza, una mentalità che ha consentito ai falchi della guerra della NATO di giustificare molteplici interventi militari negli anni successivi.

Tuttavia, una vasta raccolta di cablogrammi di intelligence inviati dalle truppe di peacekeeping canadesi in Bosnia al quartier generale della difesa nazionale di Ottawa, pubblicato per la prima volta da Canada Declassified all'inizio del 2022, smaschera questa narrazione come una cinica farsa.

- Details

- Hits: 1167

Democrazia o guerra

di Michele Cangiani

1. La guerra dei nostri giorni

1. La guerra dei nostri giorni

La frequenza delle guerre nell’ultimo ventennio, dopo il crollo del blocco sovietico, costringe a riflettere sul “nuovo ordine mondiale” e in particolare sui fini perseguiti su scala mondiale dalla “grande potenza” rimasta. Quanto ai mezzi, la guerra resta evidentemente in primo piano, anzi tende a diventare permanente e senza regole.

Ben prima del 1989, negli anni Settanta, era iniziata la svolta restauratrice, con le ricette della Commissione Trilaterale per la democrazia (v. Crozier, Huntington e Watanuki 1977) e con quelle monetariste per l’economia, con il neo-liberismo più o meno illiberale e antidemocratico, con Reagan, Thatcher e, prima ancora, Pinochet. Il mito di un mondo unificato dallo “sviluppo” è stato sostituito dalla preoccupazione per la “sicurezza” rispetto alle resistenze della periferia globale, le cui riserve di risorse naturali e di lavoro a buon mercato devono garantire, al centro, i profitti dell’ipertrofica finanza.

Come sempre, le guerre si spiegano in riferimento al quadro storico, all’evolversi delle istituzioni economiche e politiche, nazionali e internazionali. D’altra parte, le nuove caratteristiche della guerra sono di per sé rilevanti, e illuminanti riguardo alla situazione complessiva.

Vi sono guerre locali e periferiche, che occorre comunque comprendere in rapporto con le dinamiche globali del mercato e del potere. Vi è poi quella che potremmo definire guerra civile globale, permanente e asimmetrica. I termini pubblicitari via via inventati per designare gli episodi di questa guerra ne rivelano la novità, mentre ne dissimulano il significato: “operazione di polizia internazionale” (Iraq 1991), “Restore Hope” (Somalia 1992-93), “guerra umanitaria” (Yugoslavia, 1999), “Enduring Freedom” (Afghanistan, 2001), fino alla “guerra preventiva” contro l’Iraq.

- Details

- Hits: 1128

Ridisegnare l'equilibrio

di Andrea Sartori

Il problema dei giochi non cooperativi studiato da John Nash (1928-2015) a partire dall’inizio degli anni ’50 era all’epoca tanto più scottante, quanto più fredda era la guerra che coinvolgeva i due blocchi del mondo. USA e URSS, infatti, non erano inclini a cooperare, sebbene vi fosse per entrambi la necessità di non distruggersi a vicenda assieme a tutto il resto, ovvero alla Terra. L’idea di Nash, espressa in termini matematici, circa un punto d’equilibrio concernente le strategie d’un gruppo di giocatori – razionali – non disposti a cooperare gli uni con gli altri, nacque in quel contesto storico-politico (non a caso, in termini invece giornalistici, quello di allora era un “equilibrio del terrore”).

Il problema dei giochi non cooperativi studiato da John Nash (1928-2015) a partire dall’inizio degli anni ’50 era all’epoca tanto più scottante, quanto più fredda era la guerra che coinvolgeva i due blocchi del mondo. USA e URSS, infatti, non erano inclini a cooperare, sebbene vi fosse per entrambi la necessità di non distruggersi a vicenda assieme a tutto il resto, ovvero alla Terra. L’idea di Nash, espressa in termini matematici, circa un punto d’equilibrio concernente le strategie d’un gruppo di giocatori – razionali – non disposti a cooperare gli uni con gli altri, nacque in quel contesto storico-politico (non a caso, in termini invece giornalistici, quello di allora era un “equilibrio del terrore”).

Oggi gli equilibri internazionali sono in fase di ridefinizione, e contemporaneamente ci si sta rendendo conto che la crisi climatica e ambientale – la crisi della Terra – non è compatibile con un modello di sviluppo implacabilmente lineare, che sfrutti ad libitum le risorse del pianeta, nella convinzione che benessere e ricchezza (per i più fortunati) siano incrementabili in maniera esponenziale, al pari dei profitti d’una impresa in perenne fioritura. In questi anni di crisi neo-modernista della modernità (più che di gioiosa liberazione post-moderna dai difetti della modernità medesima), si fa strada pertanto anche il sospetto che il modello della razionalità moderna, individuato a suo tempo da Max Weber nella correlazione profitable, testabile rispetto agli scopi, dei mezzi e dei fini, sia obsoleto.

- Details

- Hits: 2619

La sottile linea rossa

di Enrico Tomaselli

Siamo abituati a pensare alle leadership delle grandi potenze come a un’élite di persone consapevoli e lungimiranti, magari ‘buone’ o ‘cattive’ ma comunque capaci – appunto – di una visione di ampio respiro. Persino l’atteggiamento ‘complottista’ finisce col rafforzare questa convinzione. Ma è davvero così? La storia ci dice piuttosto che, quando una potenza è in declino, anche la sua leadership è sempre meno all’altezza del compito; e ciò è, al tempo stesso, concausa ed effetto del declino stesso. Ne abbiamo drammaticamente conferma sui campi di battaglia dell’Ucraina.

Siamo abituati a pensare alle leadership delle grandi potenze come a un’élite di persone consapevoli e lungimiranti, magari ‘buone’ o ‘cattive’ ma comunque capaci – appunto – di una visione di ampio respiro. Persino l’atteggiamento ‘complottista’ finisce col rafforzare questa convinzione. Ma è davvero così? La storia ci dice piuttosto che, quando una potenza è in declino, anche la sua leadership è sempre meno all’altezza del compito; e ciò è, al tempo stesso, concausa ed effetto del declino stesso. Ne abbiamo drammaticamente conferma sui campi di battaglia dell’Ucraina.

* * * *

Il suicidio dell’impero americano

È in effetti paradigmatico che il leader degli USA sia un vecchio con evidenti problemi cognitivi. E per quanto, com’è ovvio, sia circondato da consiglieri (più o meno ufficiali, più o meno occulti), ciò non toglie che sia altamente simbolico – e non meno concreto… – dello stato di decadenza in cui versa l’ex impero statunitense. Ed in questo caso la preposizione ex non è né casuale né involontaria; al contrario, indica convintamente uno stato di cose, che sarebbe bene cominciare ad accettare e considerare. Perché quell’impero ha fondato la sua tumultuosa ascesa (e la breve stagione del suo dominio incontrastato) sulle armi e sul dollaro, ma oggi le sue forze armate non sono più l’invincibile strumento di guerra che hanno creduto di essere, ed il dollaro non è molto lontano dal divenire l’ombra di se stesso.

In verità, il dominio americano è andato avanti, negli ultimi decenni, più per forza d’inerzia che non per una guida realmente imperiale. L’ascesa al potere dei neocon – passati disinvoltamente dai repubblicani ai democratici – non è stata soltanto la ragione di una svolta aggressiva e delirante, ma un fattore accelerante nel processo di decadimento della leadership statunitense.

- Details

- Hits: 1398

Le ragioni di fondo. Riflettere sui nessi tra imperialismo, crisi e guerra

di Collettivo Comunista City Strike-Genova

Un testo di analisi a partire da “La guerra capitalista” di Emiliano Brancaccio, Raffaele Giammetti, Stefano Lucarelli e “Stati Uniti e Cina allo scontro globale” di Raffaele Sciortino

Siamo alla vigilia di un triste anniversario. Da circa un anno, la Russia ha invaso parte del territorio dell’Ucraina. Da allora i combattimenti, tra alti e bassi, non si sono mai fermati. Si contano oramai migliaia di morti, l’Ucraina è diventato uno stato totalmente militarizzato, mentre continua l’escalation di provocazioni sapientemente foraggiate dalle forniture militari elargite da USA e UE. Gli Stati Uniti sembrano essere, sempre di più, i burattinai di uno scontro in cui l’Unione Europea, con tutti i distinguo del caso (più volte espressi ma mai agiti in concreto), si è accodata. Sulle ragioni immediatamente politiche di quello che dovremmo chiamare il secondo tempo del conflitto russo-ucraino (la guerra è iniziata nel 2014 con il colpo di stato in Ucraina e con le manovre NATO di accerchiamento nei confronti della Russia, senza considerare gli effetti di tutte le sanzioni economiche di una guerra che da ibrida si è trasformata in “materiale” con decine di migliaia di vittime concentrate soprattutto nella regione del Donbass) ci siamo già espressi tempo fa e vi rimandiamo al nostro testo(1).

Siamo alla vigilia di un triste anniversario. Da circa un anno, la Russia ha invaso parte del territorio dell’Ucraina. Da allora i combattimenti, tra alti e bassi, non si sono mai fermati. Si contano oramai migliaia di morti, l’Ucraina è diventato uno stato totalmente militarizzato, mentre continua l’escalation di provocazioni sapientemente foraggiate dalle forniture militari elargite da USA e UE. Gli Stati Uniti sembrano essere, sempre di più, i burattinai di uno scontro in cui l’Unione Europea, con tutti i distinguo del caso (più volte espressi ma mai agiti in concreto), si è accodata. Sulle ragioni immediatamente politiche di quello che dovremmo chiamare il secondo tempo del conflitto russo-ucraino (la guerra è iniziata nel 2014 con il colpo di stato in Ucraina e con le manovre NATO di accerchiamento nei confronti della Russia, senza considerare gli effetti di tutte le sanzioni economiche di una guerra che da ibrida si è trasformata in “materiale” con decine di migliaia di vittime concentrate soprattutto nella regione del Donbass) ci siamo già espressi tempo fa e vi rimandiamo al nostro testo(1).

La questione però, oggi, assume dei connotati, che si rivelano sempre più inquietanti. Le analisi politiche, che secondo noi vanno ribadite, non risultano più del tutto esaurienti. Appare infatti evidente che, dietro al velo delle intenzioni più o meno espresse, si celano delle cause di fondo. Quelle cause che ci raccontano di un conflitto che non è limitato a un quadrante pur importante, ma che fa balenare l’idea di una generalizzazione, fino all’estremo rappresentato dal rischio di una guerra nucleare.

- Details

- Hits: 1257

Sulla comunità nell’epoca liberal-democratica

di Gaspare Nevola

I. Ripensare la comunità oggi

1. Preambolo

1. Preambolo

«Stiamo attraversando anni di oltraggio alla democrazia liberale, e questo enorme disprezzo non s’è certo esaurito. Ci è stato detto che tutto ciò che c’è di orrendo nel nostro tempo è colpa del liberalismo, o peggio, del neoliberalismo… È stato incolpato di tutta l’infelicità del mondo. I predicatori di una nuova felicità si chiamano, vantandosi, post-liberali. Talvolta uno si deve stropicciare gli occhi di fronte all’intensità dell’odio per la democrazia liberale: questi stolti capiscono ciò che stanno dicendo? (…) Questo è populismo». Dato che l’autore[1] di queste parole è un intellettuale, considerato tra i più influenti nell’area progressista statunitense, mi chiedo da quali libri e studi abbia tratto le sue conclusioni e i suoi giudizi che liquidano come stoltezza populista le critiche che da tempo investono la cultura liberal-democratica e neo-liberale: dalle colonne di battaglia giornalistiche? da comizi elettorali? Sia ben chiaro, anche le chiacchere da bar-sport politico sono legittime, così come lo sono le crociate contrapposte che imperversano sui social e che rudimentalizzano il confronto pubblico. Dato, però, che l’autore qui richiamato è un intellettuale, sarebbe sano, bello e doveroso aspettarsi meno sdegno offensivo verso chi vede le cose diversamente e più pazienza e raziocinio nel trattare il tema sul quale si intrattiene. Poco giova alla comprensione dei punti di vista altrui porsi come capo di una tifoseria che sbraita e inveisce contro la parte avversa. Di tanto in tanto, un bagno nel tacitiano sine ira ac studio è utile anche all’intellettuale militante.

- Details

- Hits: 7551

Giovanni Arrighi, dalla critica dell’imperialismo alla teoria dell’egemonia1

di Giulio Azzolini*

Da Materialismo Storico, Rivista Di Filosofia, Storia E Scienze Umane, V. 13 N. 2 (2022)

1. La critica all'imperialismo (1963-1969)

1. La critica all'imperialismo (1963-1969)

Tra il 1963 e il 1969 Arrighi è in Africa, dove insegna prima all’Università di Harare, allora Rhodesia oggi Zimbabwe, e poi all’Università di Dar es Salaam, in Tanzania. L’Africa subsahariana è in bilico tra decolonizzazione e neocolonialismo. E lui lavora su due piani, scientifico e politico, come attesta il suo primo libro, Sviluppo economico e sovrastrutture in Africa, che, pubblicato nel 1969 per la serie viola di Einaudi, raccoglie tutti i suoi primi saggi di africanista.

Arrighi, nato a Milano nel 1937, aveva studiato economia alla Bocconi, formandosi in un ambiente improntato alle dottrine neoclassiche, sordo al keynesismo e tanto più al marxismo. Ma Veconomics gli parve da subito inadeguata ad affrontare il problema economico-politico che l’Africa gli spalancò sotto gli occhi: le disuguaglianze indotte dall’estensione del capitalismo o, per usare la formula coniata all’epoca da Andre Gunder Frank, la «sviluppo del sottosviluppo»2. In altre parole, il giovane Arrighi è impegnato nella critica al neoimperialismo, inteso, secondo l’indicazione di Paul Sweezy, non tanto come ampliamento del mercato aperto alle merci prodotte dagli Stati dominanti, bensì come rafforzamento degli investimenti diretti all’estero da parte delle corporations legate alla potenza statunitense.

Ma il periodo africano è determinante anche per la formazione politica e personale di Arrighi. Nato in una famiglia borghese antifascista, egli partecipa alle lotte di liberazione nazionale, lotte che nel 1966 gli costano il carcere e l’espulsione dalla Rhodesia. A quella fase risale inoltre l’amicizia con esponenti di rilievo della New Left, come Samir Amin, Immanuel Wallerstein, Walter Rodney e John Saul.

- Details

- Hits: 1438

Augusto Graziani sul Mezzogiorno a nove anni dalla morte

di Guglielmo Forges Davanzati

1 – Sono passati nove anni dalla morte di Augusto Graziani[1]. Siamo in piena discussione pubblica e politica sull’autonomia differenziata e può essere interessante, per ricordarlo, utilizzare le sue categorie di analisi per comprendere gli effetti di questo progetto e il Mezzogiorno nel 2023. In questa nota, mi prefiggo di (i) avanzare una mia interpretazione del pensiero di Graziani sullo sviluppo dell’economia del Mezzogiorno, a partire da alcune sue considerazioni in materia; (ii) proporre una razionalizzazione – nella parte conclusiva – delle teorie di Graziani sull’argomento.

1 – Sono passati nove anni dalla morte di Augusto Graziani[1]. Siamo in piena discussione pubblica e politica sull’autonomia differenziata e può essere interessante, per ricordarlo, utilizzare le sue categorie di analisi per comprendere gli effetti di questo progetto e il Mezzogiorno nel 2023. In questa nota, mi prefiggo di (i) avanzare una mia interpretazione del pensiero di Graziani sullo sviluppo dell’economia del Mezzogiorno, a partire da alcune sue considerazioni in materia; (ii) proporre una razionalizzazione – nella parte conclusiva – delle teorie di Graziani sull’argomento.

Si parta innanzitutto da una duplice constatazione.

- Il sottosviluppo meridionale è stato accentuato dalla riduzione dei trasferimenti pubblici nelle aree meno sviluppate dei Paese. L’Agenzia di coesione territoriale calcola che sulla spesa pubblica complessiva italiana – pari a 1.202,4 miliardi nel 2020 – al Centro-Nord sono stati destinati 20.088 per ogni residente, mentre al Sud sono stati assegnati 15.703. Banca d’Italia calcola un risultato peggiore per il Sud (12.979 contro 11.836). Gli investimenti fissi lordi nel Mezzogiorno sono passati dal 17,5% del 1998 al 15,4% del 2013, in corrispondenza con lo scoppio della crisi dei debiti sovrani, l’avvio delle politiche di austerità e il blocco del turnover nel pubblico impiego.

- Come ha messo in evidenza SVIMEZ, esiste una evidente contraddizione fra il progetto dell’autonomia differenziata e il PNRR. Il PNRR si propone, infatti, come obiettivo fondamentale, la riduzione degli squilibri regionali in Italia, da realizzarsi attraverso interventi per la crescita delle regioni meridionali. Non vi è dubbio sul fatto che il regionalismo della Destra sottrae risorse al Sud: lo fa mediante l’attribuzione alle Regioni di più poteri, senza LEP, senza LEA e senza ulteriori oneri per la finanza pubblica, ovvero con la spesa storica.

- Details

- Hits: 1475

Da Reagan a Clinton: i percorsi del neoliberismo

di Bruno Cartosio

Nella nostra «cartografia dei decenni smarriti», è di fondamentale importanza mettere a fuoco l’affermazione di quella fase definita «neoliberista» a partire dal luogo centrale in cui essa si è affermata, ossia gli Stati Uniti. «Avevamo in mente di cambiare un paese, abbiamo invece cambiato il mondo» diceva Reagan all’inizio del 1989. Per ripercorrere il «presente come storia», pubblichiamo l’estratto di un libro importante di Bruno Cartosio, L’autunno degli Stati Uniti. Neoliberismo e declino sociale da Reagan a Clinton (Shake, 1998). Il titolo fa riferimento all’ipotesi di Giovanni Arrighi e più in generale degli studiosi della World-systems theory, secondo cui gli Stati Uniti – a dispetto di quello che poteva sembrare – avevano imboccato la strada di un lungo e tutt’altro che lineare declino. Ad alcuni decenni di distanza, dentro una crisi globale che pare infinita, quella ipotesi e gli interrogativi che essa contiene, qui impostati e sviluppati da Cartosio, mostrano la loro lungimirante pregnanza.

Nella nostra «cartografia dei decenni smarriti», è di fondamentale importanza mettere a fuoco l’affermazione di quella fase definita «neoliberista» a partire dal luogo centrale in cui essa si è affermata, ossia gli Stati Uniti. «Avevamo in mente di cambiare un paese, abbiamo invece cambiato il mondo» diceva Reagan all’inizio del 1989. Per ripercorrere il «presente come storia», pubblichiamo l’estratto di un libro importante di Bruno Cartosio, L’autunno degli Stati Uniti. Neoliberismo e declino sociale da Reagan a Clinton (Shake, 1998). Il titolo fa riferimento all’ipotesi di Giovanni Arrighi e più in generale degli studiosi della World-systems theory, secondo cui gli Stati Uniti – a dispetto di quello che poteva sembrare – avevano imboccato la strada di un lungo e tutt’altro che lineare declino. Ad alcuni decenni di distanza, dentro una crisi globale che pare infinita, quella ipotesi e gli interrogativi che essa contiene, qui impostati e sviluppati da Cartosio, mostrano la loro lungimirante pregnanza.

* * * *

L’abbiamo visto crescere nelle cose, quel fenomeno che sarebbe stato chiamato neoliberismo reaganiano, prima ancora che l’uomo di Hollywood venisse chiamato a interpretare il ruolo di presidente degli Stati Uniti. Le teorie liberiste, da Friedrich August von Hayek a Milton Friedman, erano tutte disponibili da tempo. In periferia, il generale Pinochet a partire dal 1973 e Margaret Thatcher nel 1979 avevano già aperto la strada mettendole brutalmente in pratica. Al centro dell’impero, invece, il neoliberismo è cresciuto e si è diffuso prima nelle cose, reaganiano ante litteram nella seconda metà degli anni Settanta con il democratico Jimmy Carter alla presidenza degli Stati Uniti, per poi arrivare a imporsi come dottrina e visione generale del mondo a partire dalle presidenze Reagan negli anni Ottanta.

- Details

- Hits: 2024

Un commento su “La Guerra Capitalista”

di Leonardo Bargigli*

Il volume di Brancaccio, Giammetti e Lucarelli La Guerra Capitalista1 ha il notevole merito di affrontare un argomento molto complesso e poco trattato dalla letteratura economica, quale la centralizzazione del capitale.

Il volume di Brancaccio, Giammetti e Lucarelli La Guerra Capitalista1 ha il notevole merito di affrontare un argomento molto complesso e poco trattato dalla letteratura economica, quale la centralizzazione del capitale.

Nella prima parte, e nell’appendice 1, gli autori introducono efficacemente il proprio oggetto di studio, fornendo al lettore una utile guida alla letteratura. In particolare, sottolineano opportunamente la differenza tra concentrazione della ricchezza e centralizzazione del capitale.

Con il primo termine, si indica l’accumulazione della ricchezza nelle mani di un numero sempre più ristretto di proprietari. Con il secondo termine, si indica invece la concentrazione, in poche mani, del controllo sull’impiego della ricchezza accumulato da tutte le classi sociali. Mentre l’evidenza empirica sul primo fenomeno è abbondante, lo stesso non può dirsi per il secondo2.

Nella seconda parte del volume gli autori presentano i propri originali risultati, che si riferiscono ad una particolare definizione di centralizzazione in termini di net control. Quest’ultima grandezza è definita come “il valore intrinseco del capitale controllato seguendo tutti i percorsi diretti e indiretti delle partecipazioni azionarie” (p. 107).

Mettendo tra parentesi i problemi metodologici3, concentriamoci sul messaggio principale. I risultati presentati dagli autori evidenziano che la proprietà delle imprese quotate a livello internazionale è concentrata nelle mani di un nucleo ristrettissimo di azionisti. In particolare, nel 2016 l’80% del valore del mercato azionario globale era controllato dall’1% degli azionisti (p. 115), e questa quota si era in precedenza ridotta del 25% a partire dal 2001, con un’accelerazione a partire dal 2006 (p. 116).

- Details

- Hits: 1658

Viaggio nell’inferno invisibile della rete

di Giancarlo Cinini*

Data center, cavi, impatto ecologico e guerre geopolitiche: come e perché scoperchiare la realtà materiale di internet secondo Guillaume Pitron

L’ elefante nella stanza è un enorme palazzo senza finestre. Un centro di elaborazione dati come quello dell’azienda Equinix ad Amsterdam, un parallelepipedo striato, o quello di Facebook a Luleå, nel nord della Svezia, allungato tra gli alberi al limite del circolo polare artico. Sono immensi data center che trasmettono e archiviano i dati che ci scambiano online. Moltiplichiamo le stanze, i server, i cavi, le ventole di raffreddamento, per immaginare un unico data center che contenga tutti i bit che l’umanità produce. Una nuova versione della biblioteca di Babele immaginata da Borges: 5 exabyte per giorno, 47 zettabyte nell’anno 2020 (per intenderci, uno zettabyte sono mille exabyte, un exabyte è un miliardo di gigabyte). Una breve e-mail pesa solo un kilobyte e se un’email fosse mezzo bicchiere d’acqua allora quei 47 zettabyte di flusso annuo di dati sarebbero come il mar Mediterrano e il mar Nero assieme: una marea. Ma la produzione dei dati aumenta e si stima che nel 2030 arriveremo a 612 zettabyte all’anno.

L’ elefante nella stanza è un enorme palazzo senza finestre. Un centro di elaborazione dati come quello dell’azienda Equinix ad Amsterdam, un parallelepipedo striato, o quello di Facebook a Luleå, nel nord della Svezia, allungato tra gli alberi al limite del circolo polare artico. Sono immensi data center che trasmettono e archiviano i dati che ci scambiano online. Moltiplichiamo le stanze, i server, i cavi, le ventole di raffreddamento, per immaginare un unico data center che contenga tutti i bit che l’umanità produce. Una nuova versione della biblioteca di Babele immaginata da Borges: 5 exabyte per giorno, 47 zettabyte nell’anno 2020 (per intenderci, uno zettabyte sono mille exabyte, un exabyte è un miliardo di gigabyte). Una breve e-mail pesa solo un kilobyte e se un’email fosse mezzo bicchiere d’acqua allora quei 47 zettabyte di flusso annuo di dati sarebbero come il mar Mediterrano e il mar Nero assieme: una marea. Ma la produzione dei dati aumenta e si stima che nel 2030 arriveremo a 612 zettabyte all’anno.

Attraverso questa marea si fa strada un solitario like, che qualcuno mette a un post di qualcun altro, e che da un telefono raggiunge l’antenna dell’operatore, quindi percorre i cavi che portano ai locali tecnici dell’operatore, da lì sempre via cavo attraversa suolo e mare per arrivare a quei grandi data center, allora rifà la strada all’inverso, verso il telefono di chi sta cercando di vedere quanti nuovi like ci siano sul suo post. Questi dati ridiscutono il nostro rapporto con lo spazio, scrivono geografie: si muovono lungo precise rotte, attraversano effettivamente cavi e abitano fisicamente server.

- Details

- Hits: 1214

Percorso: Internet, Marx e la teoria del valore

di Collettivo Genova City Strike

Questo testo e questa presentazione sono basati, in gran parte, sul testo di Guglielmo Carchedi “Lavoro Mentale e classe operaia”. Le restanti parti sono a cura del Collettivo Genova City Strike

La rete internet, sviluppata per motivi inizialmente militari durante la guerra fredda, ha assunto un’importanza centrale nella vita quotidiana degli uomini, in ogni parte del mondo. Con internet si lavora, si compra e si vende, si comunica, si gioca, si consuma tempo libero. Tutto questo rientra nella teoria del valore di Marx e in quali modi? E’ quello a cui cercheremo di rispondere. Per farlo occorre dapprima riprendere le categorie (aggiornandole) di lavoro produttivo e improduttivo e di comprendere il nesso tra fase della produzione di merci e fase di consumo delle stesse.

La rete internet, sviluppata per motivi inizialmente militari durante la guerra fredda, ha assunto un’importanza centrale nella vita quotidiana degli uomini, in ogni parte del mondo. Con internet si lavora, si compra e si vende, si comunica, si gioca, si consuma tempo libero. Tutto questo rientra nella teoria del valore di Marx e in quali modi? E’ quello a cui cercheremo di rispondere. Per farlo occorre dapprima riprendere le categorie (aggiornandole) di lavoro produttivo e improduttivo e di comprendere il nesso tra fase della produzione di merci e fase di consumo delle stesse.

Sezione 1) Produzione e consumo

a) Il lavoro produttivo

In generale possiamo definire produttivo qualsiasi lavoro che sia inserito all’interno dei cicli di riproduzione del valore. Cioè un lavoro che determina variazioni nel valore d’uso di una merce e che abbia un valore di scambio. A questo punto si aprono una serie di subordinate legate a lavori che determinano variazioni nei valori d’uso ma non immediate nei valori di scambio (ad esempio i lavoratori nel campo dell’istruzione o della sanità). Oppure a lavori che determinano variazione nei valori di scambio ma in cui la merce non ha nessun cambio di valore d’uso (ad esempio il commercio o la logistica). La categoria del lavoro produttivo rimane quindi valida ma va comunque specificata in un contesto che varia nel tempo.

- Details

- Hits: 3715

Guerra e rivoluzione

Prefazione

di Carlo Formenti

Il testo che anticipo in questo post è la Prefazione del libro "Guerra e rivoluzione" il cui primo volume, "Le macerie dell'impero" sarà in libreria fra pochi giorni per i tipi di Meltemi, mentre il secondo, "Elogio dei socialismi imperfetti" seguirà fra un paio di mesi.

L'autore del lavoro che vi apprestate a leggere verrà verosimilmente accusato di eccessiva ambizione: sia per le dimensioni dell'opera (due volumi per un totale di diverse centinaia di pagine), sia per la vastità dei temi trattati (presa di distanza da certi dogmi cari alla tradizione marxista; impatto della controrivoluzione neoliberale sulla mutazione dei sistemi politici e della composizione di classe, nonché sulla morte delle sinistre in Occidente; rinascita del progetto socialista in Oriente e nel Sud del mondo; abbozzo di linee strategiche per la ricostruzione di un movimento comunista occidentale). Forse l'accusa non è priva di fondamento, tuttavia ritengo che la mia vera colpa consista nel non essere stato abbastanza ambizioso, considerato che la situazione del movimento anticapitalista in Occidente è oggi talmente tragica da poter essere affrontata solo coltivando un'ambizione smisurata. A discolpa del fatto di essere rimasto al di sotto di quanto richiederebbe la situazione, posso addurre due giustificazioni: in primo luogo, i miei limiti soggettivi mi hanno impedito di approfondire ulteriormente l'analisi; inoltre, quand'anche le mie capacità fossero state maggiori, le sfide con cui ardisco qui misurarmi richiederebbero l'apporto di una mente collettiva che oggi, dopo decenni di sistematico smantellamento di partiti, istituzioni, centri di ricerca (nonché di frammentazione organizzativa di quanto ne restava), non esiste più.

L'autore del lavoro che vi apprestate a leggere verrà verosimilmente accusato di eccessiva ambizione: sia per le dimensioni dell'opera (due volumi per un totale di diverse centinaia di pagine), sia per la vastità dei temi trattati (presa di distanza da certi dogmi cari alla tradizione marxista; impatto della controrivoluzione neoliberale sulla mutazione dei sistemi politici e della composizione di classe, nonché sulla morte delle sinistre in Occidente; rinascita del progetto socialista in Oriente e nel Sud del mondo; abbozzo di linee strategiche per la ricostruzione di un movimento comunista occidentale). Forse l'accusa non è priva di fondamento, tuttavia ritengo che la mia vera colpa consista nel non essere stato abbastanza ambizioso, considerato che la situazione del movimento anticapitalista in Occidente è oggi talmente tragica da poter essere affrontata solo coltivando un'ambizione smisurata. A discolpa del fatto di essere rimasto al di sotto di quanto richiederebbe la situazione, posso addurre due giustificazioni: in primo luogo, i miei limiti soggettivi mi hanno impedito di approfondire ulteriormente l'analisi; inoltre, quand'anche le mie capacità fossero state maggiori, le sfide con cui ardisco qui misurarmi richiederebbero l'apporto di una mente collettiva che oggi, dopo decenni di sistematico smantellamento di partiti, istituzioni, centri di ricerca (nonché di frammentazione organizzativa di quanto ne restava), non esiste più.

Perché mi sono imbarcato in cotanta impresa? Perché sono convinto che sia urgente trovare il coraggio (non dubito che molti lo definiranno piuttosto arroganza) di porvi mano.

- Details

- Hits: 1377

Per un pacifismo disincantato

di Valerio Romitelli

«Perché ci indigniamo tanto contro la guerra, Lei e io e tanti altri, perché non la prendiamo come una delle molte e penose calamità della vita? La guerra sembra conforme alla natura, pienamente giustificata biologicamente, in pratica assai poco evitabile […] finché esistono stati e nazioni pronti ad annientare senza pietà altri stati e altre nazioni, questi sono necessitati a prepararsi alla guerra...».

«Perché ci indigniamo tanto contro la guerra, Lei e io e tanti altri, perché non la prendiamo come una delle molte e penose calamità della vita? La guerra sembra conforme alla natura, pienamente giustificata biologicamente, in pratica assai poco evitabile […] finché esistono stati e nazioni pronti ad annientare senza pietà altri stati e altre nazioni, questi sono necessitati a prepararsi alla guerra...».

Questi alcuni dei passi più interessanti della risposta data da Freud ad una lettera inviatagli da Einstein nel 1932, quando i postumi della Prima guerra mondiale non erano affatto estinti e i primi vaghi presagi di quella che sarà la Seconda guerra mondiale stavano già baluginando.

Per iniziativa del circolo Maggio Filosofico da più di vent'anni attivo nei dintorni di Bologna, questo giustamente famosissimo scambio epistolare è stato assunto come punto di avvio per una o più conferenze sul fenomeno bellico dal punto di vista di filosofia, psicologie e scienze umane, alla luce di quanto sta accadendo con la guerra in Ucraina. Dandone notizia mi spendo anche nel perorare la causa di simili discussioni di livello problematico più intenso rispetto a quello della cronaca e dei suoi commenti più o meno informati, convinto che solo così si possa sollecitare l'intelligenza dell'enorme e irreversibile portata epocale di quanto sta avvenendo in questa guerra e col diretto coinvolgimento in essa di Italia ed Europa.

Segue dunque qualche congettura a questo proposito.

* * * *

I

Tornando ai passi appena riportati della risposta di Freud, dove sta dunque il loro particolare interesse? Sta nel rimettere in discussione l'intuitivo approccio pacifista che Einstein supponeva e che lo stesso Freud finisce per far proprio, ma previa una elaborazione non scontata dei suoi presupposti.

- Details

- Hits: 1378

Ordoliberalismo. Costituzione e critica dei concetti

Recensione di Stefano Lucarelli*

Zanini A. (2022), Ordoliberalismo. Costituzione e critica dei concetti (1933-1973), Bologna: Il Mulino, pp. 567, ISBN: 9788815294746.

Nonostante l’ordoliberalismo sia un sistema di pensiero che ha origine in una precisa area culturale - la scuola di Friburgo -, soprattutto nel nostro paese la conoscenza dei concetti che hanno caratterizzato la storia di questa dottrina non appare scevra da imprecisioni e incomprensioni. Non lo era certamente durante la costituzione della Unione Europea quando il modello tedesco di economia sociale di mercato veniva presentato all’opinione pubblica come una alternativa all’economia di mercato rilanciata negli Stati Uniti e in Gran Bretagna dalla rivoluzione conservatrice di Ronald Reagan e di Margareth Tatcher.1 In altri termini, la Soziale Marktwirtschaft, per usare l’espressione originaria coniata da Alfred Muller-Armack, veniva presentata come qualcosa di distante dal neoliberismo. Questa parola-guida della scuola di Friburgo si ritrova nell’articolo 3 del Trattato di Maastricht (1992), che, al comma 3, stabilisce che l’Unione Europea “si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, e [proprio] su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva”, modello in cui l’aggettivo “sociale”, secondo von Hayek, è un pleonasmo grazie al quale “alcuni miei amici tedeschi (e ultimamente anche inglesi) sembrano essere riusciti a rendere appetibile a circoli più ampi il tipo di ordine sociale che io difendo” (cfr. von Hayek, cit. in Cavallaro, 2020, pp. 33-34). Un ordine sociale, quello hayekiano, che indica un sistema ordinato di regole incorporato nel processo di evoluzione del sistema di mercato, cioè nella forma di norme di comportamento interiorizzate, e non nella forma della programmazione statuale.2

Nonostante l’ordoliberalismo sia un sistema di pensiero che ha origine in una precisa area culturale - la scuola di Friburgo -, soprattutto nel nostro paese la conoscenza dei concetti che hanno caratterizzato la storia di questa dottrina non appare scevra da imprecisioni e incomprensioni. Non lo era certamente durante la costituzione della Unione Europea quando il modello tedesco di economia sociale di mercato veniva presentato all’opinione pubblica come una alternativa all’economia di mercato rilanciata negli Stati Uniti e in Gran Bretagna dalla rivoluzione conservatrice di Ronald Reagan e di Margareth Tatcher.1 In altri termini, la Soziale Marktwirtschaft, per usare l’espressione originaria coniata da Alfred Muller-Armack, veniva presentata come qualcosa di distante dal neoliberismo. Questa parola-guida della scuola di Friburgo si ritrova nell’articolo 3 del Trattato di Maastricht (1992), che, al comma 3, stabilisce che l’Unione Europea “si adopera per lo sviluppo sostenibile dell’Europa basato su una crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, e [proprio] su un’economia sociale di mercato fortemente competitiva”, modello in cui l’aggettivo “sociale”, secondo von Hayek, è un pleonasmo grazie al quale “alcuni miei amici tedeschi (e ultimamente anche inglesi) sembrano essere riusciti a rendere appetibile a circoli più ampi il tipo di ordine sociale che io difendo” (cfr. von Hayek, cit. in Cavallaro, 2020, pp. 33-34). Un ordine sociale, quello hayekiano, che indica un sistema ordinato di regole incorporato nel processo di evoluzione del sistema di mercato, cioè nella forma di norme di comportamento interiorizzate, e non nella forma della programmazione statuale.2

- Details

- Hits: 2406

La critica di Marx all'umanesimo illuminista: una prospettiva ecologica rivoluzionaria

di John Bellamy Foster

È difficile negare che Karl Marx sia stato il principale critico rivoluzionario dell'umanesimo illuminista del XIX secolo. Nessun altro pensatore ha sviluppato una critica dell'Uomo astratto ed egoista dell'Illuminismo in così tanti ambiti – religione, filosofia, Stato, diritto, economia politica, storia, antropologia, natura/ecologia – né ha rivelato così a fondo la sua brutale ipocrisia.

È difficile negare che Karl Marx sia stato il principale critico rivoluzionario dell'umanesimo illuminista del XIX secolo. Nessun altro pensatore ha sviluppato una critica dell'Uomo astratto ed egoista dell'Illuminismo in così tanti ambiti – religione, filosofia, Stato, diritto, economia politica, storia, antropologia, natura/ecologia – né ha rivelato così a fondo la sua brutale ipocrisia.

Ma l'opposizione di Marx all'umanesimo illuminista può anche essere vista come un superamento di ogni altra analisi critica fino ai giorni nostri nel suo carattere distintivo di critica dialettica e storica. La sua risposta all'umanesimo borghese non consisteva in una semplice negazione unilaterale, come nella nozione althusseriana di una rottura epistemologica tra il primo Marx e il Marx maturo. Il suo approccio è stato invece più radicale e ha trasformato la sostanza del suo originario approccio umanista e naturalista in un materialismo evoluto.[1] Il risultato fu un simultaneo approfondimento della sua ontologia materialista, che ora assumeva un'enfasi definita e corporea, incentrata sulle condizioni della sussistenza dell’uomo, e la sua estensione all'ambito storico sotto forma di materialismo pratico.

L'analisi di Marx è stata quindi unica nell'offrire una sintesi superiore che prevedesse la riconciliazione tra umanesimo e naturalismo, umanità e natura. Piuttosto che fermarsi a una mera antitesi (come nella maggior parte delle concezioni “post” contemporanee), l'oggetto era il superamento delle condizioni materiali del modo di produzione capitalistico che avevano fatto dell'umanesimo illuminista la forma paradigmatica del pensiero borghese.

- Details

- Hits: 1012

Due libri di Silvio Maresca

di Roberto Finelli

Silvio Maresca, Socialtotalitarismo (Armando, Roma 2021) e La doppiezza dell’Occidente (Armando, Roma 2022)

Socialtotalitarismo e La doppiezza dell’Occidente sono due testi di Silvio Maresca che formano un’endiadi, un percorso cioè che va letto unitariamente, per comprenderne la significativa attualità: non solo quanto a discorso sul presente ma anche, più in generale, sulla natura e sulla destinazione ontologico-storica di ciò che è “modernità”.

Socialtotalitarismo e La doppiezza dell’Occidente sono due testi di Silvio Maresca che formano un’endiadi, un percorso cioè che va letto unitariamente, per comprenderne la significativa attualità: non solo quanto a discorso sul presente ma anche, più in generale, sulla natura e sulla destinazione ontologico-storica di ciò che è “modernità”.

In Socialtotalitarismo la riflessione è svolta sulla rivoluzione digitale, sul suo carattere epocale, sui modi profondissimi, che ne vengono conseguendo, di trasformazione dell’esperire individuale e collettivo, di nuovi generi di socialità e di identità personale, di nuove configurazioni nelle istituzioni della democrazia politica.

Riguardo alla scoperta e alla diffusione del digitale Silvio Maresca non è certamente affetto da tecnofobia e da rifiuto verso i nuovi dispositivi inventati dall’informatica e dalla scienza dell’informazione. Egli infatti mostra di essere ben consapevole che il presente vada analizzato senza atteggiamenti tradizionalisti e conservatori e che le nuove tecnologie rappresentano una risorsa, fatta di una strumentazione sorprendente e innovativa, che potrebbe sollecitare ed aiutare l’umanità intera a entrare in una più estesa unificazione ed autocoscienza di sé. Proprio secondo quell’istanza definita da J. Habermas “costellazione postnazionale” che vede kantianamente un processo di nuova teoria e pratica della democrazia attraverso il progressivo allargamento, quanto più esteso possibile, di una “sfera pubblica illuminata”, capace cioè di reciprocità di discorso e di confronto tra le ragioni.

Page 126 of 612

Gli articoli più letti degli ultimi tre mesi

Carlo Di Mascio: Diritto penale, carcere e marxismo. Ventuno tesi provvisorie

Carlo Lucchesi: Avete capito dove ci stanno portando?

Carlo Rovelli: Una rapina chiamata libertà

Agata Iacono: Cosa spaventa veramente del rapporto di Francesca Albanese

Barbara Spinelli: La “diplomafia” di Trump: i dazi

Domenico Moro: La prospettiva di default del debito USA e l'imperialismo valutario

Sergio Fontegher Bologna: L’assedio alle scuole, ai nostri cervelli

Giorgio Lonardi: Il Mainstream e l’omeopatia dell’orrore

Il Pungolo Rosso: Una notevole dichiarazione delle Brigate Al-Qassam

comidad: Sono gli israeliani a spiegarci come manipolano Trump

Alessandro Volpi: Cosa non torna nella narrazione sulla forza dell’economia statunitense

Leo Essen: Provaci ancora, Stalin!

Alessio Mannino: Contro la “comunità gentile” di Serra: not war, but social war

Sonia Savioli: Cos’è rimasto di umano?

L'eterno "Drang nach Osten" europeo

Gianni Giovannelli: La NATO in guerra

BankTrack - PAX - Profundo: Obbligazioni di guerra a sostegno di Israele

Alessandro Volpi: Come i dazi di Trump mettono a rischio l’Unione europea

Marco Savelli: Padroni del mondo e servitù volontaria

Fulvio Grimaldi: Siria, gli avvoltoi si scannano sui bocconi

Mario Colonna: Il popolo ucraino batte un colpo. Migliaia in piazza contro Zelensky

Enrico Tomaselli: Sulla situazione in Medio Oriente

Gianandrea Gaiani: Il Piano Marshall si fa a guerra finita

Medea Benjamin: Fermiamo il distopico piano “migliorato” di Israele per i campi di concentramento

Gioacchino Toni: Dell’intelligenza artificiale generativa e del mondo in cui si vuole vivere

Fulvio Grimaldi: Ebrei, sionismo, Israele, antisemitismo… Caro Travaglio

Elena Basile: Maschere e simulacri: la politica al suo grado zero

Emiliano Brancaccio: Il neo imperialismo dell’Unione creditrice

Gli articoli più letti dell'ultimo anno

Carlo Di Mascio: Hegel con Pashukanis. Una lettura marxista-leninista

Giovanna Melia: Stalin e le quattro leggi generali della dialettica

Emmanuel Todd: «Non sono filorusso, ma se l’Ucraina perde la guerra a vincere è l’Europa»

Andrea Del Monaco: Landini contro le due destre descritte da Revelli

Riccardo Paccosi: La sconfitta dell'Occidente di Emmanuel Todd

Andrea Zhok: La violenza nella società contemporanea

Carlo Di Mascio: Il soggetto moderno tra Kant e Sacher-Masoch

Jeffrey D. Sachs: Come Stati Uniti e Israele hanno distrutto la Siria (e lo hanno chiamato "pace")

Jeffrey D. Sachs: La geopolitica della pace. Discorso al Parlamento europeo il 19 febbraio 2025

Salvatore Bravo: "Sul compagno Stalin"

Andrea Zhok: "Amiamo la Guerra"

Alessio Mannino: Il Manifesto di Ventotene è una ca***a pazzesca

Eric Gobetti: La storia calpestata, dalle Foibe in poi

S.C.: Adulti nella stanza. Il vero volto dell’Europa

Yanis Varofakis: Il piano economico generale di Donald Trump

Andrea Zhok: "Io non so come fate a dormire..."

Fabrizio Marchi: Gaza. L’oscena ipocrisia del PD

Massimiliano Ay: Smascherare i sionisti che iniziano a sventolare le bandiere palestinesi!

Guido Salerno Aletta: Italia a marcia indietro

Elena Basile: Nuova lettera a Liliana Segre

Alessandro Mariani: Quorum referendario: e se….?

Michelangelo Severgnini: Le nozze tra Meloni ed Erdogan che non piacciono a (quasi) nessuno

Michelangelo Severgnini: La Libia e le narrazioni fiabesche della stampa italiana

E.Bertinato - F. Mazzoli: Aquiloni nella tempesta

Autori Vari: Sul compagno Stalin

Qui è possibile scaricare l'intero volume in formato PDF

A cura di Aldo Zanchetta: Speranza

Tutti i colori del rosso

Michele Castaldo: Occhi di ghiaccio

Qui la premessa e l'indice del volume

A cura di Daniela Danna: Il nuovo volto del patriarcato

Qui il volume in formato PDF

Luca Busca: La scienza negata

Alessandro Barile: Una disciplinata guerra di posizione

Salvatore Bravo: La contraddizione come problema e la filosofia in Mao Tse-tung

Daniela Danna: Covidismo

Alessandra Ciattini: Sul filo rosso del tempo

Davide Miccione: Quando abbiamo smesso di pensare

Franco Romanò, Paolo Di Marco: La dissoluzione dell'economia politica

Qui una anteprima del libro

Giorgio Monestarolo:Ucraina, Europa, mond

Moreno Biagioni: Se vuoi la pace prepara la pace

Andrea Cozzo: La logica della guerra nella Grecia antica

Qui una recensione di Giovanni Di Benedetto