Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 4544

Le radici filosofiche dell’arte astratta

di Giacomo Fronzi

I momenti di svolta che hanno segnato lo sviluppo delle arti figurative e della letteratura non possono essere spiegati solo sulla base della loro dinamica storica, come tappe di un’evoluzione più o meno lineare degli eventi. Con il suo ultimo libro, L’anima e il cristallo. Alle origini dell’arte astratta (il Mulino), Stefano Poggi ricostruisce in modo inedito quelle tendenze culturali e filosofiche, in particolare nei contesti di lingua tedesca, che tra Otto e Novecento hanno segnato in modo decisivo la rivoluzione culturale europea dell’inizio del xx secolo, collocando al centro del discorso il rapporto tra creazione artistica ed esperienza mistica, nella varietà delle sue manifestazioni

Nell’ambito degli studi sull’arte d’inizio Novecento, tanto sul versante strettamente storico quanto su quello estetologico o filosofico, la produzione è notoriamente vasta. Ciononostante, il libro di Stefano Poggi, che sempre ha percorso itinerari di ricerca inediti e accattivanti, stupisce per l’originalità e la profondità con cui affronta il tema delle radici mistiche e filosofiche dell’arte astratta. Nei sei capitoli in cui è organizzato il saggio, viene proposta una lettura che apre scenari interpretativi innovativi, orizzonti ermeneutici realmente inattesi, destinati senza dubbio a gettare sulla genesi dell’arte astratta (o, quanto meno, di alcune delle sue tendenze principali) una luce nuova e inaspettata.

Nell’ambito degli studi sull’arte d’inizio Novecento, tanto sul versante strettamente storico quanto su quello estetologico o filosofico, la produzione è notoriamente vasta. Ciononostante, il libro di Stefano Poggi, che sempre ha percorso itinerari di ricerca inediti e accattivanti, stupisce per l’originalità e la profondità con cui affronta il tema delle radici mistiche e filosofiche dell’arte astratta. Nei sei capitoli in cui è organizzato il saggio, viene proposta una lettura che apre scenari interpretativi innovativi, orizzonti ermeneutici realmente inattesi, destinati senza dubbio a gettare sulla genesi dell’arte astratta (o, quanto meno, di alcune delle sue tendenze principali) una luce nuova e inaspettata.

Muovendo da una consuetudine di molti anni di studi sulla cultura tedesca otto-novecentesca, Poggi ha affrontato in modo inconsueto alcune questioni centrali nel dibattito culturale e artistico della Germania del primo ventennio del XX secolo, a partire dalla sottolineatura di come vi fosse in quel periodo una «fervida elaborazione filosofica» che, dopo aver concentrato l’attenzione sul significato e la direzione della storia, è andata caratterizzandosi per un atteggiamento sempre più «critico nei confronti dell’impianto teorico e conoscitivo dell’indagine scientifica» (pp. 7-8).

- Details

- Hits: 1875

Lo spacciatore di Francoforte

di Leonardo Mazzei

La droga finanziaria del Quantitative easing (Qe) non funziona, ma dà dipendenza. E siccome uscirne è maledettamente difficile, aumentarne la dose è la tipica risposta di chi non sa più a quale santo votarsi. Questa, in breve, la dinamica che ha portato alle decisioni della Bce, annunciate ieri da Draghi. Per gli apologeti di casa nostra costui è di nuovo "SuperMario", una specie di super-eroe dotato di poteri speciali, se non addirittura risolutivi. Ora, che i poteri della Banca Centrale Europea siano davvero rilevanti è ovviamente fuori dubbio; che possano essere risolutivi dell'infinita crisi economica che tormenta l'Eurozona dal 2008 ci pare quantomeno dubbio. Di certo le scelte fin qui adottate, ed in particolare il Qe, hanno finora mancato clamorosamente gli obiettivi prefissati: riportare l'inflazione attorno al 2%, innescare una crescita economica degna di questo nome.

La droga finanziaria del Quantitative easing (Qe) non funziona, ma dà dipendenza. E siccome uscirne è maledettamente difficile, aumentarne la dose è la tipica risposta di chi non sa più a quale santo votarsi. Questa, in breve, la dinamica che ha portato alle decisioni della Bce, annunciate ieri da Draghi. Per gli apologeti di casa nostra costui è di nuovo "SuperMario", una specie di super-eroe dotato di poteri speciali, se non addirittura risolutivi. Ora, che i poteri della Banca Centrale Europea siano davvero rilevanti è ovviamente fuori dubbio; che possano essere risolutivi dell'infinita crisi economica che tormenta l'Eurozona dal 2008 ci pare quantomeno dubbio. Di certo le scelte fin qui adottate, ed in particolare il Qe, hanno finora mancato clamorosamente gli obiettivi prefissati: riportare l'inflazione attorno al 2%, innescare una crescita economica degna di questo nome.

La cosa è così palese, che è proprio il fallimento su entrambi questi due versanti - evidentemente in stretta correlazione tra di loro - ad aver motivato il rafforzamento del Quantitative easing. Un rafforzamento superiore alle previsioni proprio in conseguenza della presa d'atto di una situazione economica estremamente grave.

Che quella di Francoforte sia stata, nella sostanza, una scelta obbligata, ce lo ha detto, papale papale, proprio un'affermazione di Draghi:

- Details

- Hits: 2622

Globalizzazione e crisi. Il lavoratore multinazionale

Girolamo De Michele

Il 4-5 febbraio si è svolto a Padova il convegno “Globalizzazione e crisi. Lavoro, migrazioni, valore” [qui la sua presentazione di Sandro Chignola e Devi Sacchetto]. Quello che segue è un report degli interventi, redatto sulla base dei materiali distribuiti e degli appunti presi. Ho scelto di far parlare una sola voce collettiva, per focalizzare l’attenzione sul quadro d’insieme piuttosto che sui singoli interventi, rimandando al programma, nella sua interezza, per il dettaglio degli argomenti [G.D.M.]

Il 4-5 febbraio si è svolto a Padova il convegno “Globalizzazione e crisi. Lavoro, migrazioni, valore” [qui la sua presentazione di Sandro Chignola e Devi Sacchetto]. Quello che segue è un report degli interventi, redatto sulla base dei materiali distribuiti e degli appunti presi. Ho scelto di far parlare una sola voce collettiva, per focalizzare l’attenzione sul quadro d’insieme piuttosto che sui singoli interventi, rimandando al programma, nella sua interezza, per il dettaglio degli argomenti [G.D.M.]

È probabile che la migliore sintesi di questo convegno sia stata l’affermazione di uno storico: «ho imparato più qui ascoltandovi per due giorni, che in tre mesi di studio e letture». Affermazione in apparenza paradossale: quale presa di parola può avere lo sguardo dello storico su un tentativo sincronico e orizzontale – o comunque definito da un arco temporale ben più ristretto di quello dello sguardo storico – di descrizione dell’intreccio fra migrazioni, lavoro e produzione di valore? Ad esempio, la messa in discussione dello “statocentrismo” implicito in alcuni studi migratori, nei quali il globale sembra essere considerato come qualcosa di esterno allo Stato; e la contestazione di quel “colpo di Stato linguistico” che derubrica e occulta i movimenti migratori locali rispetto a quelli a largo raggio: laddove questi ultimi emergono invece da un pulviscolo di movimenti locali.

- Details

- Hits: 1826

8 Marzo: qualche considerazione di classe

Militant

Tra le date che scandiscono la vita e la militanza politica dei compagni, alcune assumono un valore imprescindibile (il 25 Aprile e il Primo Maggio, per citarne un paio…), mentre altre, anno dopo anno, sembrano perdere il loro significato collettivo, sfumarsi in quello che le forze politiche più disparate (e per loro volontà i media mainstream) hanno deciso di dare loro.

Tra le date che scandiscono la vita e la militanza politica dei compagni, alcune assumono un valore imprescindibile (il 25 Aprile e il Primo Maggio, per citarne un paio…), mentre altre, anno dopo anno, sembrano perdere il loro significato collettivo, sfumarsi in quello che le forze politiche più disparate (e per loro volontà i media mainstream) hanno deciso di dare loro.

È il caso dell’8 Marzo. Davvero la celebrazione di questa data può essere ridotta a una cena tra donne con le amiche? Abbiamo davvero bisogno che sia la Vodafone a ricordarci le disparità di genere, attraverso il suo ultimo spot?

E soprattutto, vogliamo davvero che questa disparità venga trattata solo per quelli che sono gli aspetti culturali e sociali (l’invecchiamento – e, quindi, la bellezza; il matrimonio; i figli) che, per quanto urticanti e onnipresenti, sono evidentemente solo la punta dell’iceberg di una questione che riguarda le disparità economiche, lo sfruttamento e le differenze di classe? Eppure, negli ultimi mesi, se non anni, la questione dei diritti delle donne è stata quotidianamente dibattuta a mezzo stampa nazionale e internazionale, in tv, sulla rete, ma sempre (o quasi sempre) dalla prospettiva sbagliata. Si è osannata la bellezza (e soltanto quella) delle combattenti curde, ci si è indignati di fronte alla notizia delle violenze di Colonia avvenute durante la notte di Capodanno e, negli ultimi giorni, ci si è affannati a dibattere se una donna possa o non possa decidere di avere un bambino per donarlo ad altri: il tutto in una cornice buonista incentrata sul senso di protezione del “sesso debole” che acuisce la sensazione di un vero e proprio balzo indietro, sia nel dibattito sia nella pratica, del ruolo della donna nella società.

Origine e contemporaneamente conseguenza di questo fenomeno è stato l’allargarsi, anno dopo anno, dell’utilizzo strumentale delle vicende che vedono coinvolte le donne da parte delle forze politiche più reazionarie.

- Details

- Hits: 4096

L'anima umana sotto il capitalismo

di Jean-Claude Michéa

Postfazione a Cornelius Castoriadis e Christopher Lasch, La cultura dell'egoismo, Elèuthera, 2014

Non c'è da sorprendersi per questo incontro, avvenuto nel 1986 durante una trasmissione televisiva di Channel 4 (canale britannico del servizio pubblico), tra Christopher Lasch e Cornelius Castoriadis, incontro animato da Michael Ignatieff1. Lasch e Castoriadis, critici irriducibili della civiltà capitalista, avevano abbastanza punti in comune - e sufficiente stima reciproca - per rendere amichevole e particolarmente fruttuoso il loro dibattito.

Non c'è da sorprendersi per questo incontro, avvenuto nel 1986 durante una trasmissione televisiva di Channel 4 (canale britannico del servizio pubblico), tra Christopher Lasch e Cornelius Castoriadis, incontro animato da Michael Ignatieff1. Lasch e Castoriadis, critici irriducibili della civiltà capitalista, avevano abbastanza punti in comune - e sufficiente stima reciproca - per rendere amichevole e particolarmente fruttuoso il loro dibattito.

D'altra parte, pur attraverso percorsi filosofici differenti, erano entrambi giunti ad avere lo stesso sguardo disincantato sulla triste evoluzione delle moderne sinistre occidentali e su quello che fin dal 1967 Guy Debord definiva «Le false lotte spettacolari delle forme rivali del potere separato» {La società dello spettacolo, tesi 56)2. Ci si sorprende quindi ancor meno del fatto che un tale incontro non abbia praticamente lasciato traccia nei media o nelle università (almeno per quanto riguarda la Francia), al punto che la stessa emittente Channel 4 non ricordava di averlo trasmesso3. Va ricordato che in quegli scoppiettanti «anni Tapie»4 - quando la trasmissione Vive la crise, condotta da Yves Montand e Laurent Joffrin, si prodigava a fornire al grande pubblico gli «elementi linguistici» fondamentali - l'idea che ogni critica radicale della logica capitalista conducesse ineluttabilmente alla miseria generalizzata e alla negazione dei «diritti dell'uomo» era già diventata, per i chierici mediatici e intellettuali, una opinione largamente condivisa (anche se non si lasciava ancora intendere, come ha poi fatto un Luc Boltanski, che questo tipo di critica potrebbe trovare il proprio fondamento nelle idee di Charles Maurras e dell'estrema destra degli anni Trenta).

- Details

- Hits: 5648

Cosa vuol dire sinistra oggi?

Emancipazione sociale in tempi di crisi

di Norbert Trenkle

I. Quando più di 25 anni fa il cosiddetto socialismo reale colò a picco, il pubblico liberal-democratico si convinse che il «sistema sociale» basato sull’economia di mercato e sulla democrazia si fosse aggiudicato una storica vittoria nel «conflitto tra i sistemi». Francis Fukuyama decretò la sua celebre sentenza circa la «fine della storia», che fece rapidamente il giro del mondo, mentre alla sinistra tradizionale venne a mancare il terreno sotto i piedi.

I. Quando più di 25 anni fa il cosiddetto socialismo reale colò a picco, il pubblico liberal-democratico si convinse che il «sistema sociale» basato sull’economia di mercato e sulla democrazia si fosse aggiudicato una storica vittoria nel «conflitto tra i sistemi». Francis Fukuyama decretò la sua celebre sentenza circa la «fine della storia», che fece rapidamente il giro del mondo, mentre alla sinistra tradizionale venne a mancare il terreno sotto i piedi.

In questo clima euforico furono ben poche le voci dissenzienti. Qualcuno suggerì spiritosamente che in realtà l’Occidente non aveva vinto, che sarebbe stato solo l’ultimo degli sconfitti. Lungi dal promuovere il benessere generale il capitalismo scatenato, senza più neppure l’opposizione di un sistema antagonista, dispiegò la sua forza distruttiva con una dinamica ancor più incontenibile. Dalla prospettiva della critica del valore, come era stata formulata nell’ambito del gruppo Krisis, la questione si poneva in termini assai differenti. Secondo la nostra analisi il crollo del socialismo di Stato non segnava affatto la fine di un sistema sociale antagonista, ma solo quella di un regime statalista dispotico della modernizzazione di recupero, ormai giunto ai suoi limiti storici, che a causa della sua struttura sclerotizzata e inerte non era più in grado di saltare sul treno della terza rivoluzione industriale, con i suoi nuovi standard produttivi. Allo stesso tempo interpretammo il collasso di quel regime come l’inizio di una crisi fondamentale del modo di produzione capitalistico complessivo, che avrebbe soffocato, in ultima analisi, l’iperproduttività da esso stesso scatenata (vedi Stahlmann 1990; Kurz 1991).

- Details

- Hits: 2361

Rimettere il dentifricio nel tubetto

La vendetta dell'autunno caldo

di Pasquale Cicalese

“Considerando che la produttività dipende dalle performance delle singole imprese, dobbiamo lavorare duramente per aiutare queste imprese a essere più grandi e più forti. Se sei troppo piccolo, non puoi sopravvivere”. Pier Carlo Padoan Guindhall, City, Londra 4 marzo 2016

“Considerando che la produttività dipende dalle performance delle singole imprese, dobbiamo lavorare duramente per aiutare queste imprese a essere più grandi e più forti. Se sei troppo piccolo, non puoi sopravvivere”. Pier Carlo Padoan Guindhall, City, Londra 4 marzo 2016

“Se a ristrutturare le aziende sono gli stessi manager-imprenditori che le hanno portate alla crisi è difficile cambiare le cose. E poi ci vuole una nuova finanza adeguata a risollevare davvero le sorti delle aziende e finanziarne il rilancio. Finanza che le banche non possono assicurare, ma che invece possono portare veicoli di investimento specializzati come il nostro”. R. Saviane, Idea Capital Partners, in Milano Finanza, Crediti dubbi? Tutte Pmi, 5 marzo 2016

“Il mercato italiano è destinato ad essere l’epicentro del trading delle sofferenze bancarie”. Justin Sulger, Fondo Anacap Padoan, gli Npl frenano la crescita ma per le banche nessun rischio di tracollo, Il sole 24 ore 5 marzo

* * *

Il compianto Marcello de Cecco, assieme all’ex ministro delle finanze Vincenzo Visco, a metà degli anni duemila coniò il detto “rimettere il dentifricio nel tubetto”.

- Details

- Hits: 2375

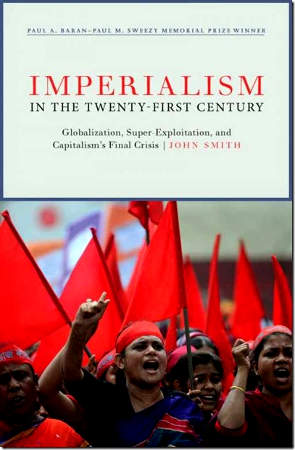

Imperialismo e super-sfruttamento

di Michael Roberts

Una recensione di "Imperialismo nel 21° secolo" di John Smith

Il libro di John Smith è un potente e bruciante atto d'accusa dello sfruttamenti di miliardi di persone in quello che veniva chiamato Terzo Mondo e che ora da parte dell'economia principale vengono denominate come economie "emergenti" o "in via di sviluppo" (e che da Smith viene chiamato "il Sud"). Ma il libro è molto, molto più di questo. Dopo anni di ricerche che includono anche una tesi di dottorato, John ha dato un importante ed originale contributo alla nostra comprensione del moderno imperialismo, sia a livello teorico che empirico. In tal senso il suo libro "Imperialismo" è un complemento a "The city" di Tony Norfield, già recensito qui - o potrei anche dire che è il libro di Tony ad essere un complemento di quello di John Smith. Mentre il libro di Tony Norfield mostra lo sviluppo del capitale finanziario nei moderni paesi imperialisti ed il dominio di potere finanziario del "Nord" (Stati Uniti e Gran Bretagna, ecc.), John Smith mostra come sia il "super-sfruttamento" dei lavoratori salariati nel "Sud" ad essere la base del moderno imperialismo nel 21° secolo.

Il libro di John Smith è un potente e bruciante atto d'accusa dello sfruttamenti di miliardi di persone in quello che veniva chiamato Terzo Mondo e che ora da parte dell'economia principale vengono denominate come economie "emergenti" o "in via di sviluppo" (e che da Smith viene chiamato "il Sud"). Ma il libro è molto, molto più di questo. Dopo anni di ricerche che includono anche una tesi di dottorato, John ha dato un importante ed originale contributo alla nostra comprensione del moderno imperialismo, sia a livello teorico che empirico. In tal senso il suo libro "Imperialismo" è un complemento a "The city" di Tony Norfield, già recensito qui - o potrei anche dire che è il libro di Tony ad essere un complemento di quello di John Smith. Mentre il libro di Tony Norfield mostra lo sviluppo del capitale finanziario nei moderni paesi imperialisti ed il dominio di potere finanziario del "Nord" (Stati Uniti e Gran Bretagna, ecc.), John Smith mostra come sia il "super-sfruttamento" dei lavoratori salariati nel "Sud" ad essere la base del moderno imperialismo nel 21° secolo.

Il libro comincia con alcuni esempi di come i lavoratori salariati nel Sud siano "super-sfruttati" per mezzo di salari al di sotto del valore della forza lavoro (i lavoratori tessili del Bangladesh): "I salari di fame, le fabbriche come trappole mortali, ed i fetidi slum del Bangladesh sono rappresentativi delle condizioni patite da centinaia di milioni di persone che lavorano in tutto il Sud globale, sono la fonte del plusvalore che sostiene i profitti ed alimenta un sovra-consumo insostenibile nei paesi capitalisti" (p.10)... e come il plusvalore creato da questi lavoratori super-sfruttati viene acquisito dalle corporazioni trans-nazionali e trasferito attraverso la "catena del valore" ai profitti dei paesi imperialisti del Nord (Apple, I-phone e Foxconn). "L'unica parte dei profitti della Apple che appare avere origine in Cina, è quella risultante dalla vendita dei suoi prodotti in quel paese. Come nel caso delle T-shirt made in Bangladesh, anche con gli ultimi gadget elettronici, il flusso di ricchezza proveniente dai salariati cinesi e da altri lavoratori a basso salario che sostiene i profitti e la prosperità delle aziende e delle nazioni del Nord, diventa invisibile sia nei dati economici che nei cervelli degli economisti" (p. 22).

- Details

- Hits: 4538

Quello che gli economisti non dicono

F. di Lenola e A. Scorrano intervistano Daniele Tori

[La prima versione di questa intervista, curata da Fabio di Lenola e Aldo Scorrano, è uscita sul sito del Csepi]

Daniele Tori si è laureato all’Università di Pavia in Scienze politiche e in Economia. È membro del Greenwich Political Economy Research Centre e membro del Post Keynesian Economics Study Group. Dal prossimo settembre assumerà la posizione di Lecturer in Finance alla Open University (UK). Attualmente si occupa di investimenti da un punto di vista microeconomico, le evoluzioni del sistema finanziario, e i processi di finanziarizzazione in generale.

Daniele Tori si è laureato all’Università di Pavia in Scienze politiche e in Economia. È membro del Greenwich Political Economy Research Centre e membro del Post Keynesian Economics Study Group. Dal prossimo settembre assumerà la posizione di Lecturer in Finance alla Open University (UK). Attualmente si occupa di investimenti da un punto di vista microeconomico, le evoluzioni del sistema finanziario, e i processi di finanziarizzazione in generale.

* * *

Sono ormai trascorsi quasi dieci anni dallo scoppio della crisi che ha investito il mondo occidentale. In questo periodo l’Italia ha visto l’alternarsi dei vari governi Monti, Letta e Renzi che si sono mossi, sostanzialmente, in continuità con una linea o agenda europea di politica economica che potremmo definire conservatrice. Alla luce di quanto è emerso dall’operato di questi governi, possiamo dire che tale “linea”, sia stata e continui ad essere fallimentare?

Questi governi hanno essenzialmente provveduto, con modalità simili, a meri aggiustamenti in senso restrittivo delle politiche di bilancio in accordo con i dettami europei. Era già evidente in partenza che queste politiche, frutto di una comprensione meramente tecnica della crisi (regolamentazione del sistema bancario-finanziario, contenimento di deficit e debito), sarebbero state fallimentari.

- Details

- Hits: 2706

Elogio della militanza

di Alessandro Barile

Gigi Roggero, Elogio della militanza. Note su soggettività e composizione di classe, Derive Approdi, 2016, pp. 213, € 13,00

Elogio della militanza è prima di tutto un titolo appropriato. Non elogio dell’attivista o del volontario, o altre definizioni post-moderne della partecipazione politica. Il militante, secondo le parole dell’autore, è “colui o colei che mette interamente in gioco la propria vita”, è “un soggetto divisivo, produce continuamente il “noi” e il “loro”, prende posizione e costringe a schierarsi. Separa per ricomporre la propria parte”. Non una figura qualunque, pacificata, della partecipazione politica liberale, ma una figura specifica e storicamente determinata della lotta politica. Il titolo è già di per sé una forma di rottura rivendicata, una rottura necessaria, che avviene non contro la normalizzazione liberal-democratica (troppo facile), ma dentro il campo della sinistra antagonista, che da tempo ha accettato supinamente la traslitterazione semantica (di provenienza anglosassone) dell’attivista.

Elogio della militanza è prima di tutto un titolo appropriato. Non elogio dell’attivista o del volontario, o altre definizioni post-moderne della partecipazione politica. Il militante, secondo le parole dell’autore, è “colui o colei che mette interamente in gioco la propria vita”, è “un soggetto divisivo, produce continuamente il “noi” e il “loro”, prende posizione e costringe a schierarsi. Separa per ricomporre la propria parte”. Non una figura qualunque, pacificata, della partecipazione politica liberale, ma una figura specifica e storicamente determinata della lotta politica. Il titolo è già di per sé una forma di rottura rivendicata, una rottura necessaria, che avviene non contro la normalizzazione liberal-democratica (troppo facile), ma dentro il campo della sinistra antagonista, che da tempo ha accettato supinamente la traslitterazione semantica (di provenienza anglosassone) dell’attivista.

“Quando al giro di boa del millennio si è iniziato a chiamarlo attivista, non si è trattato di una semplice concessione linguistica, ma di un cedimento strutturale. Si è così persa la sua incommensurabilità rispetto ad altre figure, come quella del volontario. Figura dell’interesse generale, dunque della riproduzione dell’esistente”.

Attivismo e militanza non sono concetti sinonimi o ambivalenti: presuppongono opposte visioni della politica e sedimentano antitetiche coscienze dell’esistente e degli strumenti per combatterlo.

- Details

- Hits: 2348

L'Atto del Lavoro

Il magro bilancio di un anno di interventi renziani e i loro veri obiettivi

Scritto da Clash City Workers

Premessa: quello che state per leggere è il nostro quarto o quinto contributo sul Jobs Act. Se la nostra è un'ossessione, lo è in misura speculare a quella del governo e dei suoi megafoni ambulanti che, nel corso dell'ultimo anno, ci hanno quasi quotidianamente edotto sui prodigiosi effetti delle politiche governative sul lavoro.

Premessa: quello che state per leggere è il nostro quarto o quinto contributo sul Jobs Act. Se la nostra è un'ossessione, lo è in misura speculare a quella del governo e dei suoi megafoni ambulanti che, nel corso dell'ultimo anno, ci hanno quasi quotidianamente edotto sui prodigiosi effetti delle politiche governative sul lavoro.

Arriviamo buoni ultimi a rivelarvi che, in realtà, di prodigi se ne sono visti pochi: ma l'ansia da prestazione dell'apparato di governo su questi temi è di per sé rivelatrice del fatto che l'attacco al mondo del lavoro non può essere oggetto di alcuna critica. Il complesso di interventi volti a rendere più incerta la continuità lavorativa, minore e più precario il salario non consentivano critiche di alcun tipo: la realtà, però, è più forte di ogni rappresentazione, anche di quella di chi controlla le leve del potere politico e influenza paurosamente il potere mediatico.

Nota di metodo: ascriveremo alla categoria Jobs Act molte cose diverse: gli esoneri contributivi stabiliti dalla legge di stabilità 2015; i decreti che costituiscono il Jobs Act vero e proprio (decreti Poletti del 2014, contratto a tutele crescenti, demansionamento e controllo a distanza); l'estensione della possibilità di utilizzo dei voucher.

- Details

- Hits: 2002

Un nuovo elettorato: su Clinton, Trump, e Sanders

Intervista a Mike Davis

In un'intervista con Maria-Christina Vogkli e George Souvlis, apparsa sull "LSE researching sociology blog", Mike Davis riflette sulla sua educazione e discute delle primarie presidenziali degli Stati Uniti del 2016. Traduzione a cura della redazione di InfoAut

1) Potresti raccontarci un po' del tuo background familiare?

1) Potresti raccontarci un po' del tuo background familiare?

Il mio background familiare si distingue solo per il suo essere incredibilmente nella media. Mio padre viene dall’ambiente protestante rurale dell’Ohio ed è stato un fervente "Democratico del New Deal". Mia madre era una Cattolica Irlandese di città e una repubblicana registrata nelle liste, ma due volte votò per il candidato socialista Norman Thomas. Lei adorava ugualmente il Presidente Eisenhower e Liberace. Entrambi erano diplomati. A parte la Bibbia non abbiamo avuto libri nella nostra casa, ma mio padre era un lettore avido di giornali (sport e politica) e mia mamma divorava i Reader’s Digest dalla prima all'ultima pagina. Mio padre ha lavorato nel settore della vendita di carni all'ingrosso in uno strano ibrido lavorativo tra colletto bianco e colletto blu. La sua giornata di lavoro è stata equamente divisa tra le chiamate di vendita, la fabbricazione degli ordini e la consegna della carne. Il nostro reddito familiare, il mutuo di casa, il valore dell’auto, ore trascorse a guardare la TV, e così via erano sempre questioni tipiche della vita media nazionale nel corso del 1950. Sono nato nel 1947 in una villetta a schiera al confine esatto tra l'ultima suddivisione e i rimanenti frutteti di arance e avocado della zona orientale di San Diego County.

- Details

- Hits: 10302

Capitalismo 2015: La Grande Depressione ed il dramma greco

di Antonio Carlo

1) L’economia mondiale nel 2015: PIL, disoccupazione, debito, fallimento delle politiche economiche.

1) L’economia mondiale nel 2015: PIL, disoccupazione, debito, fallimento delle politiche economiche.

A) Crescita asfittica del PIL.

Da anni seguo la dinamica dell’economia mondiale 1 ed ho la sensazione di essere spesso ripetitivo, ma questo avviene perché le situazioni si riproducono continuamente senza alcuna sostanziale soluzione: ogni anno il debito pubblico cresce, la disoccupazione rimane elevata (anche se le statistiche tendono a nasconderla), l’evasione fiscale si impenna, si fanno riunioni dei vari G (7, 8, 20) che non producono alcun risultato, i consumi delle famiglie cinesi non riescono a decollare, il Giappone oscilla tra recessione e ristagno, etc, etc. etc.

Questo ripetersi avviene anche per i giudizi sull’andamento del PIL almeno dopo il 2010, allora ci fu un rimbalzo abbastanza forte (dopo il calo del 2009) che fece dire a molti (non a me) che la ripresa aveva gambe, ma dal 2011 il quadro cambia pressocchè ininterrottamente: la ripresa c’è ma è modesta, fragile, moderata, inadeguata etc. ed il 2015 non fa eccezione. Così Jack Lew, Ministro del Tesoro USA, osserva che essa è deludente in termini di PIL ed occupazione 2 , Larry Summers, un tempo consigliere economico numero uno di Obama, parla addirittura di ristagno secolare alle porte 3 , Draghi sottolinea che i rischi di ribasso nella crescita non sono transitori etc. 4 . Di particolare rilievo è, a questo proposito, un’intervista della elegantissima signora Lagarde (numero uno della FMI) al noto economista venezuelano Moisés Naìm in cui, pur non accettando la tesi della stagnazione secolare, si osserva che la crescita soffre di una “nuova mediocrità”, che i posti di lavoro creati non sono sufficienti, che enormi quote di ricchezza si concentrano nelle mani della finanza e c’è il rischio che i costi della crisi ricadano sui poveri e le classi medie impoverite 5 .

- Details

- Hits: 4737

Gli elicotteri di Pinochet e i keynesiani di buona volontà

di Alberto Bagnai

La stanchezza e il fastidio che alcuni di voi hanno esternato nei commenti al post precedente sono anche i miei. Devo sinceramente dirvi che non ne posso più. Non ne posso più di vedere colleghi che passano dall'aperto tradimento dei più elementari principi della nostra disciplina, a sensazionali scoperte dell'acqua calda, presentate sempre, si badi bene, come "lezioni apprese dalla crisi", quando invece, voi lo sapete bene, questa crisi non ci ha insegnato nulla che non sapessimo già (e ne abbiamo parlato tante volte). Tanto opportunismo, o, nella migliore (?) delle ipotesi, tanto conformismo, a fronte di tanto strazio e di tanta distruzione, mi lasciano senza parole, e mi inducono a desistere da quella che, per quanto impossibile, era la missione fondamentale di questo blog: portare un minimo di ragionevolezza nel dibattito, per scongiurarne nella misura del possibile esiti politicamente e socialmente violenti. Non ho più la salda certezza, dalla quale mi ero mosso, che questo obiettivo, pur nella sua impossibilità, sia meritevole di essere perseguito.

La stanchezza e il fastidio che alcuni di voi hanno esternato nei commenti al post precedente sono anche i miei. Devo sinceramente dirvi che non ne posso più. Non ne posso più di vedere colleghi che passano dall'aperto tradimento dei più elementari principi della nostra disciplina, a sensazionali scoperte dell'acqua calda, presentate sempre, si badi bene, come "lezioni apprese dalla crisi", quando invece, voi lo sapete bene, questa crisi non ci ha insegnato nulla che non sapessimo già (e ne abbiamo parlato tante volte). Tanto opportunismo, o, nella migliore (?) delle ipotesi, tanto conformismo, a fronte di tanto strazio e di tanta distruzione, mi lasciano senza parole, e mi inducono a desistere da quella che, per quanto impossibile, era la missione fondamentale di questo blog: portare un minimo di ragionevolezza nel dibattito, per scongiurarne nella misura del possibile esiti politicamente e socialmente violenti. Non ho più la salda certezza, dalla quale mi ero mosso, che questo obiettivo, pur nella sua impossibilità, sia meritevole di essere perseguito.

Il nodo centrale, quello che dovrà venire al pettine, è estremamente semplice, e l'ho espresso svariate volte in questi anni (e naturalmente in entrambi i libri): dalla crisi non potremo uscire se non rilanceremo la domanda con un massiccio intervento di investimenti pubblici (preferibilmente in piccole opere) finanziato con moneta.

Che occorra rilanciare la domanda (cioè la capacità di spesa dei cittadini) mi sembra un punto non contestato da alcuno. Che non lo si possa fare aumentando il debito pubblico, che l'austerità ha aggravato (come previsto), mi sembra altrettanto ovvio: il debito pubblico, che non è stato la causa della crisi, ne è però diventato una conseguenza potenzialmente pericolosa.

- Details

- Hits: 2711

Considerazioni inattuali sulla crisi*

Il "Gruppo Krisis" e la fine di un sistema

di Massimo Maggini

Introduzione a Norbert Trenkle, “Terremoto nel mercato mondiale”, Mimesis 2014

I due testi qui presentati sono solo una piccola parte della notevole produzione del gruppo Krisis, un gruppo tedesco che si occupa oramai da quasi trent’anni delle tematiche della crisi capitalistica e del possibile superamento del sistema che la genera. Molti scritti, per lo più in tedesco, si possono trovare nel loro sito web http://www.krisis.org. La crisi economica deflagrata nel 2008, che in qualche modo ha inverato le loro posizioni – sostenute in tempi non sospetti e ben prima che questa stessa crisi scoppiasse – ha convogliato l’attenzione di molti su questo pensiero, che è stato tradotto con una certa insistenza un po’ ovunque nel mondo. La ricezione italiana non ha, invece, fatto grandi passi in avanti, e ciò può forse spiegarsi con il fatto che le tesi sostenute da questo gruppo appaiono decisamente indigeste e inusuali per il panorama della sinistra italiana, tutto rivolto ad interpretare il crack capitalistico come una sorta di passaggio attraverso il quale il capitale affina/aggiorna le sue pratiche di sfruttamento e pone le basi per un ulteriore e ancora più efficace fase di accumulazione.

I due testi qui presentati sono solo una piccola parte della notevole produzione del gruppo Krisis, un gruppo tedesco che si occupa oramai da quasi trent’anni delle tematiche della crisi capitalistica e del possibile superamento del sistema che la genera. Molti scritti, per lo più in tedesco, si possono trovare nel loro sito web http://www.krisis.org. La crisi economica deflagrata nel 2008, che in qualche modo ha inverato le loro posizioni – sostenute in tempi non sospetti e ben prima che questa stessa crisi scoppiasse – ha convogliato l’attenzione di molti su questo pensiero, che è stato tradotto con una certa insistenza un po’ ovunque nel mondo. La ricezione italiana non ha, invece, fatto grandi passi in avanti, e ciò può forse spiegarsi con il fatto che le tesi sostenute da questo gruppo appaiono decisamente indigeste e inusuali per il panorama della sinistra italiana, tutto rivolto ad interpretare il crack capitalistico come una sorta di passaggio attraverso il quale il capitale affina/aggiorna le sue pratiche di sfruttamento e pone le basi per un ulteriore e ancora più efficace fase di accumulazione.

Il gruppo nasce per iniziativa di Robert Kurz, purtroppo recentemente scomparso, Ernst Lohoff, Peter Klein, Udo Winkel, Norbert Trenkle ed altri, dapprima nel 1986 come rivista dal nome Marxistische Kritik poi dal 1990 come gruppo Krisis, nome che assume anche la rivista stessa. Nel 2004, infine, Robert Kurz si è separato dal gruppo Krisis fondando una sua rivista, Exit, molti articoli della quale sono consultabili sul sito http://www.exit-online.org.

- Details

- Hits: 2836

L’ordine del discorso filosofico: Bourdieu, Derrida, Foucault

di Pierpaolo Cesaroni

[Questo saggio fa parte del volume collettivo Politiche della filosofia. Istituzioni, soggetti, discorsi, pratiche, curato da Pierpaolo Cesaroni e Sandro Chignola, e appena uscito per DeriveApprodi]

Cosa significa considerare la filosofia nella sua dimensione di discorso, nel senso determinato che Michel Foucault attribuisce al termine? Affrontare questo tema non consente solamente di chiarire il senso del lavoro filosofico svolto da Foucault, ma anche di affrontare più generalmente cosa possa significare oggi fare filosofia e come continuare a farla. Il testo più utile a questo fine è la risposta che Foucault indirizzò al saggio di Jacques Derrida Cogito e storia della follia contenuto in La scrittura e la differenza (1967). La risposta di Foucault ha due versioni, entrambe scritte nel 1972: quella più nota fu pubblicata in appendice della seconda edizione di Storia della follia, con il titolo Il mio corpo, questo foglio, questo fuoco; una seconda versione, che verosimilmente è stata scritta per prima, fu invece pubblicata, nello stesso anno, nella rivista giapponese Paideia con il titolo Risposta a Derrida[1]; la rilevanza di questo testo consiste nel fatto che si apre con alcune pagine estremamente interessanti eliminate nella redazione successiva.

Cosa significa considerare la filosofia nella sua dimensione di discorso, nel senso determinato che Michel Foucault attribuisce al termine? Affrontare questo tema non consente solamente di chiarire il senso del lavoro filosofico svolto da Foucault, ma anche di affrontare più generalmente cosa possa significare oggi fare filosofia e come continuare a farla. Il testo più utile a questo fine è la risposta che Foucault indirizzò al saggio di Jacques Derrida Cogito e storia della follia contenuto in La scrittura e la differenza (1967). La risposta di Foucault ha due versioni, entrambe scritte nel 1972: quella più nota fu pubblicata in appendice della seconda edizione di Storia della follia, con il titolo Il mio corpo, questo foglio, questo fuoco; una seconda versione, che verosimilmente è stata scritta per prima, fu invece pubblicata, nello stesso anno, nella rivista giapponese Paideia con il titolo Risposta a Derrida[1]; la rilevanza di questo testo consiste nel fatto che si apre con alcune pagine estremamente interessanti eliminate nella redazione successiva.

Per capire cosa significhi concepire la filosofia come discorso e perché ciò consenta di porre in modo nuovo la domanda sul suo statuto, è necessario chiarire preliminarmente rispetto a cosa si misuri questa novità. Per fare questo mi riferirò, in modo alquanto schematico, a due altri pensatori: da un lato Jacques Derrida, obbiettivo polemico principale di Foucault; dall’altro lato Pierre Bourdieu, il quale condivide con Foucault sia un atteggiamento critico nei confronti della filosofia sia l’individuazione di Derrida quale esponente paradigmatico di quest’ultima; i due tuttavia seguono delle strade diverse.

- Details

- Hits: 3921

Le vere ragioni della lunga recessione italiana

di Guglielmo Forges Davanzati

La lunga recessione italiana non dipende né dall’elevato debito pubblico né dall’adozione della moneta unica, come le narrazioni dominanti – ovviamente su sponde politiche diverse – provano a spiegarla. Si tratta di motivazioni che, nella loro semplicità, sono facilmente divulgabili e, per un’opinione pubblica disattenta o poco informata, facilmente assimilabili. Non vi è però dubbio in merito al fatto che l’adesione alla moneta unica ha contribuito ad accentuare i problemi, sia perché l’impalcatura istituzionale dell’UME è di fatto costruita in modo da produrre deflazione e recessione[1], sia perché, attraverso l’attuazione di misure di austerità, contribuisce alla crescita del debito, in particolare nei Paesi periferici.

La lunga recessione italiana non dipende né dall’elevato debito pubblico né dall’adozione della moneta unica, come le narrazioni dominanti – ovviamente su sponde politiche diverse – provano a spiegarla. Si tratta di motivazioni che, nella loro semplicità, sono facilmente divulgabili e, per un’opinione pubblica disattenta o poco informata, facilmente assimilabili. Non vi è però dubbio in merito al fatto che l’adesione alla moneta unica ha contribuito ad accentuare i problemi, sia perché l’impalcatura istituzionale dell’UME è di fatto costruita in modo da produrre deflazione e recessione[1], sia perché, attraverso l’attuazione di misure di austerità, contribuisce alla crescita del debito, in particolare nei Paesi periferici.

La recessione italiana andrebbe piuttosto inquadrata in una prospettiva di carattere più generale che attiene a ciò che viene definito il declino economico italiano: quella italiana è una crisi nella crisi, che non trova eguali nel resto d’Europa[2]. Per darne conto, può essere sufficiente il solo dato per il quale nel 2014 l’Italia è stato l’unico grande Paese europeo a sperimentare un tasso di crescita ancora di segno negativo, con un Mezzogiorno che continua a diventare sempre più povero (SVIMEZ, 2015).

La categoria del declino economico attiene a una prospettiva di lungo periodo ed è difficile individuare una data esatta dal quale farlo partire.

- Details

- Hits: 2676

Vendola, Tobia e "il valore di scambio elevato al cubo»

di Sebastiano Isaia

Il direttore di Avvenire Marco Tarquinio ha avuto la bella idea, e lo dico senza alcuna ironia, di far scendere in campo il noto comunista di Treviri contro Nichi Narrazione Vendola a proposito della sempre più scottante questione dell’utero oggetto di transazione mercantile. «Stavo per ricorrere a un’immagine di papa Francesco o di Benedetto XVI, ma poi ho pensato che a Nichi Vendola era meglio dedicare una citazione di Karl Marx, quella che pubblichiamo qui sotto. Il triste mercato dell’umano cresce, e ha ingressi di destra e di sinistra. Si smetta di chiamarli “diritti”» (1). Qui mi limito a osservare che i “comunisti” alla Vendola o alla Bertinotti meritano invece proprio le perle luogocomuniste di un Papa Francesco, considerato che tali personaggi non hanno mai avuto nulla, e sottolineo nulla, a che fare con il comunismo marxiano. Questa considerazione naturalmente va estesa a quanti a vario titolo si richiamano alla tradizione del cosiddetto “comunismo italiano”, declinazione italica dello stalinismo internazionale. Ma non è di questo che intendo scrivere brevemente adesso.Veniamo al regalo che Tarquinio ha voluto consegnare al neo padre, nonché ideologo della “famiglia arcobaleno”, oggi al centro dell’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, sempre pronti a trovare occasioni utili a creare opposte tifoserie. Si tratta di uno splendido passo marxiano inteso a colpire la concezione robinsoniana (astorica, adialettica, idealistica, piccolo-borghese) di Proudhon circa la genesi dello scambio, il quale trovò infine la sua forma più sviluppata nella moderna società borghese, non a caso stilizzata da Marx come «una immane raccolta di merci» – e questo oltre un secolo e mezzo fa! Leggiamo:

Il direttore di Avvenire Marco Tarquinio ha avuto la bella idea, e lo dico senza alcuna ironia, di far scendere in campo il noto comunista di Treviri contro Nichi Narrazione Vendola a proposito della sempre più scottante questione dell’utero oggetto di transazione mercantile. «Stavo per ricorrere a un’immagine di papa Francesco o di Benedetto XVI, ma poi ho pensato che a Nichi Vendola era meglio dedicare una citazione di Karl Marx, quella che pubblichiamo qui sotto. Il triste mercato dell’umano cresce, e ha ingressi di destra e di sinistra. Si smetta di chiamarli “diritti”» (1). Qui mi limito a osservare che i “comunisti” alla Vendola o alla Bertinotti meritano invece proprio le perle luogocomuniste di un Papa Francesco, considerato che tali personaggi non hanno mai avuto nulla, e sottolineo nulla, a che fare con il comunismo marxiano. Questa considerazione naturalmente va estesa a quanti a vario titolo si richiamano alla tradizione del cosiddetto “comunismo italiano”, declinazione italica dello stalinismo internazionale. Ma non è di questo che intendo scrivere brevemente adesso.Veniamo al regalo che Tarquinio ha voluto consegnare al neo padre, nonché ideologo della “famiglia arcobaleno”, oggi al centro dell’attenzione dei media e dell’opinione pubblica, sempre pronti a trovare occasioni utili a creare opposte tifoserie. Si tratta di uno splendido passo marxiano inteso a colpire la concezione robinsoniana (astorica, adialettica, idealistica, piccolo-borghese) di Proudhon circa la genesi dello scambio, il quale trovò infine la sua forma più sviluppata nella moderna società borghese, non a caso stilizzata da Marx come «una immane raccolta di merci» – e questo oltre un secolo e mezzo fa! Leggiamo:

- Details

- Hits: 4299

La responsabilità sociale del filosofo*

di György Lukács

Devo scusarmi subito in apertura se arriverò a rispondere alla questione solo dopo lunghi giri. Primo, [perché] mi sembra che la questione in sé non sia stata finora sufficientemente chiarita. Secondo, e più importante, perché scorgo nella situazione attuale problemi del tutto particolari, che rinviano oltre una specificazione normale della questione generale e la cui analisi soltanto consente teoricamente una risposta concreta.

Devo scusarmi subito in apertura se arriverò a rispondere alla questione solo dopo lunghi giri. Primo, [perché] mi sembra che la questione in sé non sia stata finora sufficientemente chiarita. Secondo, e più importante, perché scorgo nella situazione attuale problemi del tutto particolari, che rinviano oltre una specificazione normale della questione generale e la cui analisi soltanto consente teoricamente una risposta concreta.

I nostri ragionamenti devono dunque culminare nelle due questioni seguenti, fra di loro strettamente connesse: esiste una responsabilità specifica del filosofo, che va oltre la responsabilità normale di ogni uomo per la propria vita, per quella dei suoi simili, per la società in cui vive e il suo futuro? E inoltre: tale responsabilità nella nostra epoca ha acquistato una forma particolare? Per la teoria dell’etica, entrambe le questioni implicano il problema se la responsabilità contenga un momento storico-sociale costitutivo. È un interrogativo che va posto subito all’inizio, giacché proprio l’etica moderna, specialmente quella che si è sviluppata sotto l’influenza di Schopenhauer prima e di Kierkegaard poi, pone l’accento sul fatto che il comportamento etico dell’individuo «gettato» nella vita mira proprio a tenersi lontano da tutto ciò che è storico-sociale per pervenire all’essere ontologico, in contrapposizione netta a tutto l’essente. È ovviamente impossibile trattare qui, sia pure per grandi linee, tutto questo complesso di problemi. Possiamo occuparci solo di quegli aspetti che riguardano oggettivamente il nostro problema.

1. Nell’etica, così come si è configurata sinora, possiamo osservare – grosso modo** – due correnti decisive. La prima considera rilevante esclusivamente l’atto in sé della decisione etica, del comportamento.

- Details

- Hits: 4285

Il capitale fisso e l’intelligenza generale della società*

Su “general intellect” e dintorni

di Gianfranco Pala

“Le manifatture prosperano di più dove meno si consulta la mente, di modo che l’officina può esser considerata come una macchina le cui parti sono uomini”, scriveva il maestro di Smith, Adam Ferguson, Saggio sulla storia della società civile, già nel 1767. E quelle parti “umane” della macchina non contengono più neppure un briciolo di “intelligenza generale” del processo. Tutt’al più conservano, per poco tempo ancora, alcuni segreti e astuzie. La separazione del lavoro dal sapere, anziché essere superata col cosiddetto postfordismo (come alcuni vorrebbero far credere), e tuttavia neppure creata da esso, rimanda alla divisione del lavoro storicamente rilevante nelle società classiste, ai fini dell’affermazione del dominio di una classe (casta, ordine, ecc.), che è quella tra lavoro mentale e lavoro fisico. Con lo sviluppo della grande industria, il lavoro mentale e quello intellettuale (o meramente fisico cerebrale) vengono sottomessi realmente al capitale per la sua autovalorizzazione, nella produzione di plusvalore e poi nella sua circolazione. Non solo, ma i loro stessi risultati, derivanti dalla combinazione del lavoro sociale, sono continuamente incorporati come scienza e tecnica nel corpo materiale delle macchine del capitale.

“Le manifatture prosperano di più dove meno si consulta la mente, di modo che l’officina può esser considerata come una macchina le cui parti sono uomini”, scriveva il maestro di Smith, Adam Ferguson, Saggio sulla storia della società civile, già nel 1767. E quelle parti “umane” della macchina non contengono più neppure un briciolo di “intelligenza generale” del processo. Tutt’al più conservano, per poco tempo ancora, alcuni segreti e astuzie. La separazione del lavoro dal sapere, anziché essere superata col cosiddetto postfordismo (come alcuni vorrebbero far credere), e tuttavia neppure creata da esso, rimanda alla divisione del lavoro storicamente rilevante nelle società classiste, ai fini dell’affermazione del dominio di una classe (casta, ordine, ecc.), che è quella tra lavoro mentale e lavoro fisico. Con lo sviluppo della grande industria, il lavoro mentale e quello intellettuale (o meramente fisico cerebrale) vengono sottomessi realmente al capitale per la sua autovalorizzazione, nella produzione di plusvalore e poi nella sua circolazione. Non solo, ma i loro stessi risultati, derivanti dalla combinazione del lavoro sociale, sono continuamente incorporati come scienza e tecnica nel corpo materiale delle macchine del capitale.

L’ossificazione della moderna divisione classista del lavoro si ha perciò col passaggio dalla manifattura alla grande industria.

- Details

- Hits: 1767

L’uomo senza quantità

Decostruzione del privilegio e anarchismo socio-rivoluzionario

di Tyler Miranda

Il borghese è soprattutto munito di un’arma

Il borghese è soprattutto munito di un’armamanifestolibri, 2013, p. 46.

Milano, Mondadori, 2014, p. 14.

(1971/99), § 12, Milano, Feltrinelli, 2008, p. 87.

Come ho già avuto più volte occasione di sostenere in precedenti interventi, il cosiddetto “discorso preliminare sul privilegio” – decostruzione antropologica di ogni principio di destinalità sociale delle traiettorie esistenziali dei gruppi come degli individui che li compongono – trova, fuor di ogni ragionevole dubbio, una sua non trascurabile anticipazione storica in alcune precise prese di posizione politiche (e topiche) che appartennero all’anarchismo rivoluzionario ottocentesco di Michail A. Bakunin.

- Details

- Hits: 3424

La mutazione antropologica che viviamo

Piergiorgio Giacchè

Dove siamo?

“Ovunque la gente – in condizioni molto diverse – si chiede: dove siamo? La domanda è storica, non geografica. Cosa stiamo vivendo? Dove ci stanno portando? Cosa abbiamo perso? Come andare avanti senza una visione plausibile del futuro? Perché non riusciamo più a vedere cosa c’è oltre la nostra esistenza personale? Gli esperti ben pagati rispondono: Globalizzazione, Postmodernismo, Rivoluzione delle comunicazioni, Liberismo. I termini sono tautologici ed evasivi. All’angosciosa domanda ‘dove siamo?’, gli esperti rispondono: ‘Da nessuna parte!’”

“Ovunque la gente – in condizioni molto diverse – si chiede: dove siamo? La domanda è storica, non geografica. Cosa stiamo vivendo? Dove ci stanno portando? Cosa abbiamo perso? Come andare avanti senza una visione plausibile del futuro? Perché non riusciamo più a vedere cosa c’è oltre la nostra esistenza personale? Gli esperti ben pagati rispondono: Globalizzazione, Postmodernismo, Rivoluzione delle comunicazioni, Liberismo. I termini sono tautologici ed evasivi. All’angosciosa domanda ‘dove siamo?’, gli esperti rispondono: ‘Da nessuna parte!’”

Si può cominciare da questa frase di John Berger1 oppure da altre più elaborate considerazioni sulla “fine della storia”, ma il risultato non cambia: una sensazione di smarrimento fa il paio, ma fa anche contrasto, con un senso di delusione. Insomma, non sappiamo dove siamo, oppure lo sappiamo fin troppo bene?

Il fatto è che “da nessuna parte” è un luogo e un modo che esiste: ce lo si può figurare come la stazione del treno dove eravamo saliti con orgogliosa sicurezza. Un luogo vasto e un mondo fermo, dove si doveva finalmente arrivare e come volevasi dimostrare… Un tempo – ma si può dire fino a ieri – si festeggiava l’accelerazione di quel treno, ci si compiaceva di essere “in transizione” dal vecchio piccolo mondo tradizionale al nuovo grande spazio senza frontiere, con la sensazione di essere al centro della Storia e nel cuore dell’eterna battaglia tra permanenze e innovazioni.

- Details

- Hits: 2969

Quando gli interessi finanziari si sposano con le istituzioni

Le crisi economiche, l’impoverimento culturale, le deformazioni del linguaggio

Sergio Bruno

1. Un tentativo di controinformazione colta

1. Un tentativo di controinformazione colta

Quando interessi forti, quelli della gente molto ricca e potente, si sposano con le istituzioni per ottenere la possibilità di ottenere legalmente il loro tornaconto e per guidare le azioni pubbliche a proprio vantaggio, le nozze avvengono tramite il coinvolgimento di persone che occupano o occuperanno posizioni influenti nelle istituzioni e, da trent’anni in qua sempre più, nelle tecnocrazie, nazionali e internazionali. Per rendere fattibile questo deleterio matrimonio occorrono varie condizioni:

-

un impoverimento culturale e una mancanza di curiosità storica talmente diffusi da impedire di attingere saggezza e capacità diagnostica dagli eventi passati,

-

la creazione di un prestigio artificiale intorno alle tecnocrazie e ai think Tank da esse più o meno direttamente partoriti,

-

la frammentazione delle competenze dei funzionari di livello medio delle tecnocrazie, che rende loro difficile avere una visione di insieme, coniugata nel corso del tempo ad un fluido funzionamento di meccanismi di cooptazione legati a comprensibili motivazioni di carriera, indipendenti dai requisiti di onestà personale (che possono essere ottimi) e alla carenza di capacità critiche robuste, combinate con il coraggio, da parte dei cooptandi1,

- Details

- Hits: 3272

Quando il paziente è l’Italia

Elvio Fachinelli al cuore delle cose

di Marco Dotti

Elvio Fachinelli, Al cuore delle cose. Scritti politici (1967-1989), a cura di Dario Borso, DeriveApprodi, Roma 2016

Il 21 dicembre 1989, un giovedì, a Milano, moriva Elvio Fachinelli. In quelle ore, in un altrove che credevamo non ci riguardasse troppo ma coglieva forse meglio e certo più di tanti scenari il cuore infinitamente nero del nostro tempo che proprio Fachinelli aveva saputo indagare con il rigore eccentrico del flâneur, Nicolae Ceausescu, uno di quei piccoli uomini senza rigore e senza smalto che talvolta fanno la storia, si affacciava dal suo palazzo presidenziale e ripeteva una menzogna di lungo corso.

Il 21 dicembre 1989, un giovedì, a Milano, moriva Elvio Fachinelli. In quelle ore, in un altrove che credevamo non ci riguardasse troppo ma coglieva forse meglio e certo più di tanti scenari il cuore infinitamente nero del nostro tempo che proprio Fachinelli aveva saputo indagare con il rigore eccentrico del flâneur, Nicolae Ceausescu, uno di quei piccoli uomini senza rigore e senza smalto che talvolta fanno la storia, si affacciava dal suo palazzo presidenziale e ripeteva una menzogna di lungo corso.

Nelle parole pronunciate in quello che fu il suo ultimo discorso pubblico, il conducător mostrava un misto di incredulità e disprezzo. Incredulità rispetto ai fatti di Timişoara, alle rivolte, ai minatori, allo sgomento per la “necessaria” repressione. Disprezzo per una una realtà che non solo gli era sfuggita di mano, ma proprio non vedeva più, continuando imperterrito a parlare di “società plurilateralmente sviluppata” e di “splendore del socialismo rumeno”. Il giorno dopo, di quello splendore e di quello “sviluppo onnilaterale” sarebbe rimasta solo la polvere. Il ritorno all’ordine non aveva avuto luogo. E noi, scomparso Fachinelli, avevamo uno sguardo in meno per cogliere ciò che davvero stava mutando fuori, dentro e persino oltre di noi.

Elvio Fachinelli era nato a Luserna, in Trentino, nel dicembre di sessantun anni prima.

- Details

- Hits: 2673

Cambio di marcia. Intro-versioni dell’urbano

di Ubaldo Fadini

Con questo testo di Ubaldo Fadini proseguiamo la costruzione del dossier dedicato alle questioni dell’ecologia politica nelle sue declinazioni connesse all’attualità politica. Fadini interroga con grande originalità l’opera di André Gorz, di cui ci siamo occupati sia direttamente (Penser l’exode de la société du travail et de la marchandise) che indirettamente (introduzione Ecologia e libertà). Il saggio è un estratto dal suo recente libro Divenire corpo. Soggetti, ecologie, micropolitiche, ombre corte (2015)

Nel suo testo sulla Conversione ecologica, G. Viale ci indica l’opportunità (forse la necessità…) di un cambiamento “spirituale” che concerna il nostro modo di vivere complessivo, lo stile di esistenza, comprensivo appunto del produrre e del consumare, del relazionarsi agli altri e all’ambiente. Questo cambiamento (una vera e propria “conversione”) non può che qualificarsi come “ecologico”, in quanto si misura concretamente con i limiti degli spazi antropologici all’interno dei quali ci troviamo ad operare. La sensibilità intellettuale qui in gioco ha un sapore tipicamente “esistenzialista”. Viale parla di un essere “gettati” nell’ambiente e i limiti di quest’ultimo sono così caratterizzati: “(…) limiti che sono essenzialmente temporali; sia perché fanno i conti con il fatto che siamo esseri mortali in un mondo destinato a durare anche dopo di noi, e per questo toccano il nucleo più profondo della nostra esistenza; sia perché ci ricordano che non si può consumare in un tempo dato più di quello che la natura è in grado di produrre; né inquinare in un tempo dato – inquinare inquiniamo e inquineremo sempre tutti, chi più e chi meno – più di quanto l’ambiente riesce a rigenerare. Questo vale tanto per il singolo che per una comunità, per una nazione, per l’umanità intera” (1). In una prospettiva che non è certo lontana da quella delineata in alcune pagine di A. Gorz (con il suo particolare “marxismo esistenzialista”), Viale sottolinea come la conversione ecologica si disponga sotto una veste progettuale che deve tener conto oggettivamente della crisi economica, con la sua dimensione finanziaria: non è infatti pensabile un cambiamento radicale della realtà che insista soltanto sui comportamenti individuali; è indispensabile gettare lo sguardo (e fare eventualmente leva…) sui comportamenti collettivi, quelli che sembrano articolarsi in modo tale da tenere unite le qualificazioni ambientali e sociali degli eventi.

Nel suo testo sulla Conversione ecologica, G. Viale ci indica l’opportunità (forse la necessità…) di un cambiamento “spirituale” che concerna il nostro modo di vivere complessivo, lo stile di esistenza, comprensivo appunto del produrre e del consumare, del relazionarsi agli altri e all’ambiente. Questo cambiamento (una vera e propria “conversione”) non può che qualificarsi come “ecologico”, in quanto si misura concretamente con i limiti degli spazi antropologici all’interno dei quali ci troviamo ad operare. La sensibilità intellettuale qui in gioco ha un sapore tipicamente “esistenzialista”. Viale parla di un essere “gettati” nell’ambiente e i limiti di quest’ultimo sono così caratterizzati: “(…) limiti che sono essenzialmente temporali; sia perché fanno i conti con il fatto che siamo esseri mortali in un mondo destinato a durare anche dopo di noi, e per questo toccano il nucleo più profondo della nostra esistenza; sia perché ci ricordano che non si può consumare in un tempo dato più di quello che la natura è in grado di produrre; né inquinare in un tempo dato – inquinare inquiniamo e inquineremo sempre tutti, chi più e chi meno – più di quanto l’ambiente riesce a rigenerare. Questo vale tanto per il singolo che per una comunità, per una nazione, per l’umanità intera” (1). In una prospettiva che non è certo lontana da quella delineata in alcune pagine di A. Gorz (con il suo particolare “marxismo esistenzialista”), Viale sottolinea come la conversione ecologica si disponga sotto una veste progettuale che deve tener conto oggettivamente della crisi economica, con la sua dimensione finanziaria: non è infatti pensabile un cambiamento radicale della realtà che insista soltanto sui comportamenti individuali; è indispensabile gettare lo sguardo (e fare eventualmente leva…) sui comportamenti collettivi, quelli che sembrano articolarsi in modo tale da tenere unite le qualificazioni ambientali e sociali degli eventi.

Page 407 of 612