Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 6286

La Teologia del denaro di Walter Benjamin: il debito

di Mario Pezzella

1. In un frammento del 1921, Il capitalismo come religione[1], Walter Benjamin ha messo in rilievo in che misura il debito sia diventato l’oggetto di culto di una vera e propria teologia del danaro, che ha sostituito in larga misura la “teologia politica”. Benjamin radicalizza le idee di Weber sul rapporto tra modo di produzione capitalista e cristianesimo. Se per Weber il capitale nella sua forma moderna è stimolato dalla concezione calvinista della grazia e del peccato e poi procede alla sua secolarizzazione profana, per Benjamin è esso stesso religione: priva di dogmi, ma con un suo culto ineluttabile e continuo e un “dio minore” che ne perpetua il destino. “Il capitalismo -scrive Benjamin- è la celebrazione di un culto sans trêve et sans merci. Non esistono “giorni feriali” non c’è alcun giorno che non sia festivo, nel senso terribile del dispiegamento di tutta la pompa sacrale, dell’estrema tensione che abita l’adoratore”[2]. Oggetto di questo rito è la merce, emanazione visibile della astrazione sovrasensibile e spirituale del danaro.

1. In un frammento del 1921, Il capitalismo come religione[1], Walter Benjamin ha messo in rilievo in che misura il debito sia diventato l’oggetto di culto di una vera e propria teologia del danaro, che ha sostituito in larga misura la “teologia politica”. Benjamin radicalizza le idee di Weber sul rapporto tra modo di produzione capitalista e cristianesimo. Se per Weber il capitale nella sua forma moderna è stimolato dalla concezione calvinista della grazia e del peccato e poi procede alla sua secolarizzazione profana, per Benjamin è esso stesso religione: priva di dogmi, ma con un suo culto ineluttabile e continuo e un “dio minore” che ne perpetua il destino. “Il capitalismo -scrive Benjamin- è la celebrazione di un culto sans trêve et sans merci. Non esistono “giorni feriali” non c’è alcun giorno che non sia festivo, nel senso terribile del dispiegamento di tutta la pompa sacrale, dell’estrema tensione che abita l’adoratore”[2]. Oggetto di questo rito è la merce, emanazione visibile della astrazione sovrasensibile e spirituale del danaro.

“Questo culto è colpevolizzante-indebitante”. Se il debito è il rapporto sociale che domina e sostituisce ogni altra forma di riconoscimento intersoggettivo tra gli uomini, esso stabilisce immediatamente anche un nesso di colpevolezza.

- Details

- Hits: 4104

E adesso, povero euro?

Mimmo Porcaro

Lasciamolo dire al Sole 24 ore, un giornale che per la sua funzione non può permettersi di raccontare troppe frottole: “Chi si illudeva che il ritorno dei socialdemocratici al governo avrebbe ammorbidito le politiche di rigore di Angela Merkel si ritrova smentito su tutta la linea: niente allentamenti, né mutualizzazione dei debiti, né solidarietà finanziaria Ue nell’unione bancaria se non come ultimissima spiaggia. Silenzio sulla crescita europea (che non c’è). Invece contratti Ue vincolanti sulle riforme degli altri”. Così Adriana Cerretelli, addì 28 novembre.

Lasciamolo dire al Sole 24 ore, un giornale che per la sua funzione non può permettersi di raccontare troppe frottole: “Chi si illudeva che il ritorno dei socialdemocratici al governo avrebbe ammorbidito le politiche di rigore di Angela Merkel si ritrova smentito su tutta la linea: niente allentamenti, né mutualizzazione dei debiti, né solidarietà finanziaria Ue nell’unione bancaria se non come ultimissima spiaggia. Silenzio sulla crescita europea (che non c’è). Invece contratti Ue vincolanti sulle riforme degli altri”. Così Adriana Cerretelli, addì 28 novembre.

Capito? Il PD ha sempre saputo che le cose sarebbero andate così, e farà finta che sia ancora possibile ottenere, assieme al rigore, la sospirata crescita. Non si tratta di illusioni, si tratta di fare il proprio mestiere, che è, per il PD, quello di tenere i lavoratori italiani dentro la gabbia del capitalismo euroatlantico. Ma che dire della sinistra sedicente radicale, che ancora continua a coltivare speranze analoghe? “Beh – mi si risponderà – ma noi non speriamo certo nel rinsavimento della Merkel, contiamo piuttosto sulla lotta dei lavoratori europei…” . Appunto: se la Grosse Koalition tra socialdemocratici e conservatori è tirchia sull’Europa, è invece più generosa sul fronte interno.

- Details

- Hits: 6385

La Great Recession e il Saggio del Profitto

Paolo Giussani*

1. La teoria detta monocausale

1. La teoria detta monocausaleNella presentazione di Guglielmo Carchedi e Michael Roberts alla decima conferenza della rivista Historical Materialism (Londra, 7-10 Novembre 2013), intitolata The Long Roots of the Present Crisis1, viene esposta quella che Roberts chiama la spiegazione monocausale della Great Recession in quanto generata dalla diminuzione del saggio e della massa dei profitti, in opposizione alle teorie postkeynesiane centrate sul sottoconsumo, la financialisation o su una combinazione di entrambe.

Il sostegno fondamentale alla tesi di Carchedi e Roberts si trova nel seguente grafico, qui riprodotto dalla pagina 7 della loro presentazione:

Grafico 1. [Vedi p. 7 di The Long Roots of the Present Crisis]

US Corporate Profits, Real Investment and GDP.

Q1-2011 to Q2-2012, $Bn.

- Details

- Hits: 2450

Moltitudine, classi e azione sociale

Risposta a Stefano Breda

di Ernesto Screpanti

Breda crede di poter rigettare l’individualismo istituzionale sulla base di una ricostruzione hegeliana della teoria marxiana del capitalismo, ma produce un cortocircuito tra la descrizione della struttura di un modello astratto e la spiegazione nomologico-causale dei processi reali. Una volta tradotta quella descrizione in un linguaggio comprensibile a tutti si scopre che, proprio perché la struttura è posta assiomaticamente come “causa sui”, non può sostituirsi a spiegazioni basate sul metodo dell’individualismo istituzionale

Voglio subito dire che l’articolo di Stefano Breda mi è piaciuto, nonostante abbia di primo acchito trovato sconcertanti alcune sue proposizioni. Alla fine ho capito che dice sostanzialmente le stesse cose che dico io, seppur in un linguaggio diverso.

Voglio subito dire che l’articolo di Stefano Breda mi è piaciuto, nonostante abbia di primo acchito trovato sconcertanti alcune sue proposizioni. Alla fine ho capito che dice sostanzialmente le stesse cose che dico io, seppur in un linguaggio diverso.

“Dominio impersonale” è un bell’ossimoro che esprime poeticamente il senso di oppressione che tutti noi proviamo di fronte a mostri totalizzanti come il “capitale multinazionale”, la “speculazione internazionale”, il “mercato sovrano”, o anche soltanto “l’Europa che ce lo chiede”, e giù giù fino alla classe politica costituitasi in “casta”. Ma dal punto di vista scientifico è un non senso. “Dominio”, “Potere”, “Dipendenza”, sono concetti che definiscono una relazione tra agenti sociali. Ci deve essere qualcuno (individuo o gruppo) che domina e qualcuno che è dominato. Non possono essere usati quali definizioni di agenti sociali, come talvolta Breda sembra fare. Può una relazione essere un soggetto?

Se interpretate in quest’ultimo senso alcune affermazioni di Breda paiono sbalorditive.

- Details

- Hits: 3195

Il futuro pre-industriale dell’economia italiana

di Guglielmo Forges Davanzati

Nell’ultimo Rapporto della commissione europea (ottobre 2013), si legge che, in tutti i Paesi dell’eurozona, è in atto un significativo processo di deindustrializzazione (link), e si auspica che – a seguito dell’attuazione di “riforme strutturali” – si generi un’inversione di rotta tale da portare il tasso di industrializzazione dall’attuale 13% in rapporto al PIL al 20% entro il 20201. L’Italia è, fra i Paesi dell’eurozona, quello maggiormente coinvolto in questo processo.

Nell’ultimo Rapporto della commissione europea (ottobre 2013), si legge che, in tutti i Paesi dell’eurozona, è in atto un significativo processo di deindustrializzazione (link), e si auspica che – a seguito dell’attuazione di “riforme strutturali” – si generi un’inversione di rotta tale da portare il tasso di industrializzazione dall’attuale 13% in rapporto al PIL al 20% entro il 20201. L’Italia è, fra i Paesi dell’eurozona, quello maggiormente coinvolto in questo processo.

E’ certamente vero che la deindustrializzazione costituisce l’altra faccia della c.d. finanziarizzazione (ovvero della crescente propensione delle imprese a utilizzare risorse per fini speculativi nei mercati finanziari)2, così come è attestato che il grado di finanziarizzazione delle imprese italiane è notevolmente più basso di quello della gran parte dei Paesi OCSE (v. Salento e Masino, 2013). Ci si trova di fronte a un puzzle che rinvia alla domanda: per quale ragione la deindustrializzazione è più accentuata in Italia a fronte del fatto che le nostre imprese mostrano minore propensione a destinare risorse, per finalità speculative, nei mercati finanziari? In altri termini, se la deindustrializzazione viene fatta dipendere dalla finanziarizzazione, ci si dovrebbe aspettare che laddove il grado di finanziarizzazione è basso, è maggiore l’accumulazione di capitale.

- Details

- Hits: 2698

Smith, Schumpeter e Marx a Pechino

Sul Plenum del Partito Comunista Cinese

di Pasquale Cicalese

(Guido Rossi, La cura cinese per l’economia globalizzata, Il Sole 24 Ore, 17 novembre 2013)

Giorno 18 ottobre, borsa Shanghai + 3,3, Hong Kong + 2,7, titoli finanziari alla riscossa. Cosa è successo durante il Plenum del Partito Comunista Cinese? E’ passata la linea nera, come strillava sabato 16 novembre il Manifesto, che dalle nostre parti appoggia niente meno che il PD?

Giorno 18 ottobre, borsa Shanghai + 3,3, Hong Kong + 2,7, titoli finanziari alla riscossa. Cosa è successo durante il Plenum del Partito Comunista Cinese? E’ passata la linea nera, come strillava sabato 16 novembre il Manifesto, che dalle nostre parti appoggia niente meno che il PD?

Gli occidentali paiono avere una scarsa conoscenza della realtà cinese dell’ economia socialista di mercato. Giovanni Arrighi in Adam Smith a Pechino era stato chiaro: quel che succede da quelle parti modificherà i rapporti di forza mondiale. Altre volte avevamo suggerito che la dirigenza cinese applica un mix tra Smith, Schumpeter e Marx, un originale connubio finalizzato in ultima analisi ad una crescita poderosa della produttività totale dei fattori produttivi, un cammino incessante per raggiungere i livelli, ora calanti, occidentali. Lo hanno applicato alla forza lavoro, agli immensi conglomerati industriali pubblici, alle cooperative, alla pubblica amministrazione. Ora è il tempo di altri due settori, agricoltura e finanza. Si parla ora di titoli di proprietà. In ambito agricolo si punta a creare in pochi decenni quel che vi era durante la rivoluzione inglese, vale a dire la gentry, agricoltori che applicarono tecniche agricole innovative che fecero esplodere la produttività.

- Details

- Hits: 4410

Il garante dello stato delle cose: Matteo Renzi

di Tomaso Montanari

Tra meno di due settimane il Partito Democratico affiderà se stesso, quel che resta della Sinistra e soprattutto del Paese a Matteo Renzi.

Tra meno di due settimane il Partito Democratico affiderà se stesso, quel che resta della Sinistra e soprattutto del Paese a Matteo Renzi.

Lo farà senza convinzione: per mancanza di meglio. Ed è forse per questo motivo che nessuno si chiede veramente chi sia e che cosa rappresenti Matteo Renzi. Come uno struzzo, l’Italia mette la testa sotto la sabbia: preferisce non sapere.

Si parla del clan di Renzi, dei poteri fortissimi che lo sostengono e ne tirano i fili, perfino dei suoi abiti firmati: ma non delle sue idee, del suo programma, dell’Italia che vuole.

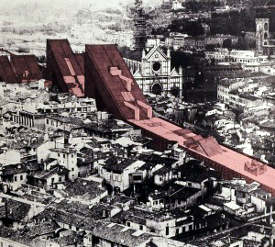

Ma noi fiorentini sappiamo chi è Matteo Renzi. E non possiamo, non dobbiamo tacere.

Con il suo quinquennale non-governo Firenze si è trovata in una posizione del tutto singolare: da una parte è stata abbandonata a se stessa da un’amministrazione rinunciataria, latitante e ben decisa a non sostituire, ma semmai ad affiancare, i preesistenti centri di potere; dall’altra si è vista trasformare in un laboratorio politico in cui è stato possibile conoscere in anteprima i connotati dell’Italia del prossimo futuro.

- Details

- Hits: 6469

Tutto quello che non vi hanno mai raccontato sul debito pubblico italiano

di Thomas Fazi

Qualche giorno fa, Carlo Cottarelli, ex direttore del dipartimento delle politiche fiscali del Fondo monetario internazionale (FMI) – e l’uomo scelto dal governo italiano per redigere l’ennesima spending review della spesa pubblica italiana – ha annunciato un ambizioso piano di tagli per il periodo 2014-6: la cifra ancora non è chiara, ma si va dai 10 ai 32 miliardi (pari all’incirca al 2% del PIL) in tre anni, il che triplicherebbe gli obiettivi di risparmio delineati nella Legge di Stabilità. Il ministro dell’economia Fabrizio Saccomanni ha parlato di «una piena condivisione del piano di lavoro» preparato dal commissario, anche in considerazione del fatto che è «cruciale» tagliare la spesa pubblica, tanto che la revisione della spesa è «un elemento cardine della politica economica del governo».

Qualche giorno fa, Carlo Cottarelli, ex direttore del dipartimento delle politiche fiscali del Fondo monetario internazionale (FMI) – e l’uomo scelto dal governo italiano per redigere l’ennesima spending review della spesa pubblica italiana – ha annunciato un ambizioso piano di tagli per il periodo 2014-6: la cifra ancora non è chiara, ma si va dai 10 ai 32 miliardi (pari all’incirca al 2% del PIL) in tre anni, il che triplicherebbe gli obiettivi di risparmio delineati nella Legge di Stabilità. Il ministro dell’economia Fabrizio Saccomanni ha parlato di «una piena condivisione del piano di lavoro» preparato dal commissario, anche in considerazione del fatto che è «cruciale» tagliare la spesa pubblica, tanto che la revisione della spesa è «un elemento cardine della politica economica del governo».

Non è ancora chiaro dove e come saranno effettuati i tagli. Come sempre in questi casi, Cottarelli si è affrettato a dire che intende colpire principalmente gli «sprechi» e le «inefficienze» dell’amministrazione pubblica (un argomento molto caro agli italiani, che pare non si stanchino mai di sentirlo) e che non ci saranno tagli lineari alla spesa. Ma il sospetto che non sia esattamente così, alla luce della storia recente (vedi la spending review dell’anno scorso), è lecito. E difatti, lo stesso giorno, il governo ha ammesso che intanto intende recuperare 2-3 miliardi di euro «immediatamente», a partire dalla sanità: la previsione è arrivare a 1-1,5 miliardi di tagli nel 2014, tanto per cominciare. Entro fine anno, poi, dovrebbe arrivare anche il piano sulle dismissioni-privatizzazioni del patrimonio pubblico, che a quanto pare interesserà non solo gli immobili ma anche le partecipazioni azionarie. L’obiettivo della manovra, dice Cottarelli, è duplice: ridurre le imposte sul lavoro e ridurre il debito pubblico.

- Details

- Hits: 3443

L'Italia e la trappola della produttività

di Paolo Pini

La stagnazione della produttività è all'origine della crisi italiana. Ma l'intervento della legge di stabilità sul cuneo fiscale non servirà a rilanciarla

Son passate quasi due settimane da quando la Commissione Europea ha sostanzialmente, anche se non formalmente, bocciato la Legge di Stabilità (LS) proposta dal governo Letta. Semaforo arancione dalla Commissione.

Son passate quasi due settimane da quando la Commissione Europea ha sostanzialmente, anche se non formalmente, bocciato la Legge di Stabilità (LS) proposta dal governo Letta. Semaforo arancione dalla Commissione.

Per rispondere alle obiezioni della Commissione, il governo italiano ha argomentato che altri interventi sono in programma per ridurre il debito, e che si impegna a tradurre i programmi in azioni concrete entro le scadenze previste, senza comunque modificare i saldi della LS inviata al Parlamento italiano ed alla Commissione Europea.

Il governo Letta cerca di inviare un segnale nelle intenzioni forte alla Commissione europea per garantire che l’Italia rispetterà i vincoli posti dai Trattati e loro modifiche recenti 2011-2012, quegli stessi vincoli che hanno bloccato l’Europa dopo la flebile ripresa del 2010 e che l’hanno gettata nella depressione di una durata, sinora, di 6 anni, dal 2008 al 2013. Non vi sono azioni particolari che il governo avanza per modificare nella direzione di crescita ed occupazione la LS proposta, la quale nei saldi rimane immutata, mentre nella composizione è oggetto di negoziazioni parlamentari il cui esito sarà tutto da verificare alla scadenza della approvazione finale dei due rami del Parlamento.

È evidente che questi interventi hanno un unico scopo, quello di cercare di soddisfare i tecnocrati europei che richiedono il rispetto dei vincoli che sono stati imposti con i Trattati e le loro recenti revisioni, Six Pack e Two Pack.

- Details

- Hits: 3252

Da Céline al videoclip

Anselm Jappe

All'inizio dell'anno ho pubblicato in Francia una raccolta di saggi dal titolo Crédit à mort (1), incentrati specialmente sulla crisi finanziaria e sulle sue ripercussioni sociali. Il titolo è un ovvio utilizzo del metodo dello straniamento (detournement) del titolo del secondo romanzo di Louis-Ferdinand Céline. Non c'era, comunque, un riferimento diretto al testo di Céline; il titolo del mio libro era soltanto un gioco di parole tra “morte” e “credito”. Ciò nonostante, in seguito ho realizzato quanto fosse realmente appropriato il riferimento a Céline e che avevo fatto una buona scelta senza esserne inizialmente consapevole. Il mio libro è per sommi capi una denuncia delle false forme di critica sociale che sono emerse a causa della crisi della società capitalista. Nel libro ho denunciato soprattutto la polemica unilaterale contro la finanza, le banche e la speculazione, non considerate come l'aspetto visibile di una crisi più profonda — la crisi dell'accumulazione del capitale — ma come la causa stessa della devastante crisi dello stile di vita capitalista. Questa polemica contro la speculazione, che si trova sia nella sinistra che nella destra, attribuisce tutti i mali del mondo non ad una struttura sociale, ma ad un gruppo ristretto di persone motivate dall'avidità e dal desiderio di potere. Gli operai e gli onesti investitori devono essere difesi dai parassiti della finanza: questo appello sembra aver generato un consenso che arriva fino a Barack Obama, George Soros e Mario Draghi.

All'inizio dell'anno ho pubblicato in Francia una raccolta di saggi dal titolo Crédit à mort (1), incentrati specialmente sulla crisi finanziaria e sulle sue ripercussioni sociali. Il titolo è un ovvio utilizzo del metodo dello straniamento (detournement) del titolo del secondo romanzo di Louis-Ferdinand Céline. Non c'era, comunque, un riferimento diretto al testo di Céline; il titolo del mio libro era soltanto un gioco di parole tra “morte” e “credito”. Ciò nonostante, in seguito ho realizzato quanto fosse realmente appropriato il riferimento a Céline e che avevo fatto una buona scelta senza esserne inizialmente consapevole. Il mio libro è per sommi capi una denuncia delle false forme di critica sociale che sono emerse a causa della crisi della società capitalista. Nel libro ho denunciato soprattutto la polemica unilaterale contro la finanza, le banche e la speculazione, non considerate come l'aspetto visibile di una crisi più profonda — la crisi dell'accumulazione del capitale — ma come la causa stessa della devastante crisi dello stile di vita capitalista. Questa polemica contro la speculazione, che si trova sia nella sinistra che nella destra, attribuisce tutti i mali del mondo non ad una struttura sociale, ma ad un gruppo ristretto di persone motivate dall'avidità e dal desiderio di potere. Gli operai e gli onesti investitori devono essere difesi dai parassiti della finanza: questo appello sembra aver generato un consenso che arriva fino a Barack Obama, George Soros e Mario Draghi.

Tale posizione è di gran lunga lontana dalla comprensione della connessione tra lavoro astratto e valore, tra merce e denaro, tra capitale e salario, che rappresenta la peculiarità del capitalismo ed è la causa degli sconvolgimenti attuali.

- Details

- Hits: 5259

L’area della rivoluzione nell’Italia degli anni Settanta

di Diego Giachetti

Il biennio ‘68-69 liberò una nuova e potenziale domanda di partecipazione politica connotata però da una critica radicale degli istituti della politica tradizionale, in primo luogo partiti e sindacati. Si creò una situazione caratterizzata da diversi elementi contraddittori e conflittuali. Da un lato mai come allora si manifestò una discrepanza fra l’offerta politica e la domanda di centinaia, forse migliaia di quadri prodotti dal movimento, domanda alla quale corrispondeva: «una dissennata politica di chiusura “a riccio” da parte delle organizzazioni politiche istituzionali della sinistra […] Così mille e mille “piccoli Lenin” si trovarono chiuso ogni sbocco, sia politico che professionale. La FGCI, tradizionale serbatoio e luogo di promozione dei nuovi quadri del PCI, si trovò ridotta (letteralmente) ai figli dei dirigenti del PCI proprio negli anni della massima produzione di quadri giovanili da parte del movimento»1. Non solo la sinistra istituzionale si chiuse a riccio nei confronti del movimento e delle sue istanze politiche, ma procedette all’emarginazione di quei quadri giovani simpatizzanti del movimento, all’espulsione di una serie di quadri giovanili comunisti in odore di trotskismo alla vigilia del ’68 e, infine, alla radiazione del gruppo che faceva capo alla rivista Il Manifesto. D’altro canto però quella domanda politica, proprio alla luce della critica profonda alla quale il movimento aveva sottoposto la politica stessa, difficilmente avrebbe potuto incanalarsi negli istituti partitici e sindacali tradizionali.

Il biennio ‘68-69 liberò una nuova e potenziale domanda di partecipazione politica connotata però da una critica radicale degli istituti della politica tradizionale, in primo luogo partiti e sindacati. Si creò una situazione caratterizzata da diversi elementi contraddittori e conflittuali. Da un lato mai come allora si manifestò una discrepanza fra l’offerta politica e la domanda di centinaia, forse migliaia di quadri prodotti dal movimento, domanda alla quale corrispondeva: «una dissennata politica di chiusura “a riccio” da parte delle organizzazioni politiche istituzionali della sinistra […] Così mille e mille “piccoli Lenin” si trovarono chiuso ogni sbocco, sia politico che professionale. La FGCI, tradizionale serbatoio e luogo di promozione dei nuovi quadri del PCI, si trovò ridotta (letteralmente) ai figli dei dirigenti del PCI proprio negli anni della massima produzione di quadri giovanili da parte del movimento»1. Non solo la sinistra istituzionale si chiuse a riccio nei confronti del movimento e delle sue istanze politiche, ma procedette all’emarginazione di quei quadri giovani simpatizzanti del movimento, all’espulsione di una serie di quadri giovanili comunisti in odore di trotskismo alla vigilia del ’68 e, infine, alla radiazione del gruppo che faceva capo alla rivista Il Manifesto. D’altro canto però quella domanda politica, proprio alla luce della critica profonda alla quale il movimento aveva sottoposto la politica stessa, difficilmente avrebbe potuto incanalarsi negli istituti partitici e sindacali tradizionali.

- Details

- Hits: 4453

L’Altro Lacan. Dalla struttura alla scrittura

di Pietro Bianchi

[È uscita da poco la traduzione italiana degli Altri scritti di Jacques Lacan (testi riuniti da Jacques-Alain Miller, edizione italiana a cura di Antonio Di Ciaccia, Einaudi, Torino 2013, pp. 624, € 34,00)]

Freud l’aveva definita una talking cure, e forse è per questo che la psicoanalisi ha sempre avuto una relazione così difficile con la parola scritta. Questo fatto è ancora più evidente quando si parla di Lacan che infatti scrisse relativamente poco durante la sua vita. Non è un caso che solitamente si identifichi lo psicoanalista francese con un seminario più che con un corpus di opere vere e proprie; o che i suoi articoli siano per lo più sbobinature di conferenze, testi pensati per presentazioni orali, o appunti di interventi; e che persino i suoi allievi ancora oggi si riferiscano alla sua esperienza intellettuale chiamandola insegnamento, sottolineandone l’aspetto orale e di formazione degli allievi. E infatti l’unica vera pubblicazione della sua vita, quella che diede una svolta alla sua fama intellettuale – il volume appunto degli Scritti, pubblicato da Seuil nel 1966 – fu reso possibile dalla volontà e dalla perseveranza di un esterno: François Wahl, che riuscì a convincere Lacan con mille sforzi della bontà del progetto. In particolare Wahl riuscì a persuaderlo del fatto che avrebbe avuto bisogno di un proprio “libro” per potersi elevare alla dignità di intellettuale pubblico. Per essere finalmente legittimato come un grande pensatore del proprio tempo.

Freud l’aveva definita una talking cure, e forse è per questo che la psicoanalisi ha sempre avuto una relazione così difficile con la parola scritta. Questo fatto è ancora più evidente quando si parla di Lacan che infatti scrisse relativamente poco durante la sua vita. Non è un caso che solitamente si identifichi lo psicoanalista francese con un seminario più che con un corpus di opere vere e proprie; o che i suoi articoli siano per lo più sbobinature di conferenze, testi pensati per presentazioni orali, o appunti di interventi; e che persino i suoi allievi ancora oggi si riferiscano alla sua esperienza intellettuale chiamandola insegnamento, sottolineandone l’aspetto orale e di formazione degli allievi. E infatti l’unica vera pubblicazione della sua vita, quella che diede una svolta alla sua fama intellettuale – il volume appunto degli Scritti, pubblicato da Seuil nel 1966 – fu reso possibile dalla volontà e dalla perseveranza di un esterno: François Wahl, che riuscì a convincere Lacan con mille sforzi della bontà del progetto. In particolare Wahl riuscì a persuaderlo del fatto che avrebbe avuto bisogno di un proprio “libro” per potersi elevare alla dignità di intellettuale pubblico. Per essere finalmente legittimato come un grande pensatore del proprio tempo.

La storia diede ragione a Wahl, e infatti gli Scritti del 1966 segnarono il definitivo successo pubblico di Jacques Lacan.

- Details

- Hits: 5355

Teoria critica della società?

Critica dell’economia politica. Adorno, Backhaus, Marx

Tommaso Redolfi Riva

Abstract: The aim of this paper is to show that Marx’s analysis of the form of value can give foundation to the main concepts of Adorno critical theory of society. The concept of society as objective totality, developed by Adorno in his sociological writings, finds its own core in the concept of exchange understood as real abstraction. In the reflection of Adorno, the notion of real abstraction, taken from Alfred Sohn-Rethel, remains undetermined, and the task of showing the genesis of the social objectivity remains at the stage of a project.Marx’s critique of political economy, understood at the light of the analysis of the form of value developed by Backhaus and the Neue Marx-Lektüre, is able to achieve the task Adorno assigns to critical theory, that is, to show the “anamnesis of the genesis” of the autonomization of the society.

0. L’intento delle pagine seguenti è quello di mostrare come il Marx teorico della forma di valore sia in grado di approfondire e portare a fondamento i concetti centrali della teoria critica di Adorno. Nei primi paragrafi (§§ 1-3) farò vedere che i temi essenziali della sociologia critica di Adorno, in particolare il tema dell’oggettività sociale e dell’autonomizzazione della società, trovano il proprio centro esplicativo nel concetto di scambio quale astrazione reale. Mostrerò poi che tale concetto rimane sostanzialmente indeterminato e privo di una precisa fondazione teorica nell’opera di Adorno. Nei paragrafi successivi (§§ 4-6) cercherò di mostrare che una fondazione dello scambio quale astrazione reale può essere guadagnata con l’analisi della forma di valore sviluppata dalla Neue Marx-Lektüre e in particolare da Hans-Georg Backhaus attraverso un’attenta lettura della critica dell’economia politica di Marx [1].

0. L’intento delle pagine seguenti è quello di mostrare come il Marx teorico della forma di valore sia in grado di approfondire e portare a fondamento i concetti centrali della teoria critica di Adorno. Nei primi paragrafi (§§ 1-3) farò vedere che i temi essenziali della sociologia critica di Adorno, in particolare il tema dell’oggettività sociale e dell’autonomizzazione della società, trovano il proprio centro esplicativo nel concetto di scambio quale astrazione reale. Mostrerò poi che tale concetto rimane sostanzialmente indeterminato e privo di una precisa fondazione teorica nell’opera di Adorno. Nei paragrafi successivi (§§ 4-6) cercherò di mostrare che una fondazione dello scambio quale astrazione reale può essere guadagnata con l’analisi della forma di valore sviluppata dalla Neue Marx-Lektüre e in particolare da Hans-Georg Backhaus attraverso un’attenta lettura della critica dell’economia politica di Marx [1].

1. Nella Dialettica negativa, l’excursus su Hegel ha per titolo Spirito del mondo e storia naturale. Quello che appare come un dualismo tra la progressiva umanizzazione del mondo – quindi realizzazione della libertà, storia – e la cieca necessità della natura, ben presto si dà a vedere come una prosecuzione della natura all’interno della storia, come una continuazione dell’eteronomia nella sfera della vita storica: “la storia umana, il progressivo dominio sulla natura, prosegue quella inconsapevole della natura”[2].

- Details

- Hits: 2889

Le quattro vecchie fallacie della nuova Grande Depressione

di Robert Skidelsky

Il periodo iniziato nel 2008 ha prodotto un’abbondante raccolta di fallacie economiche riciclate, soprattutto sulle labbra dei leader politici. Ecco le mie quattro preferite.

Il periodo iniziato nel 2008 ha prodotto un’abbondante raccolta di fallacie economiche riciclate, soprattutto sulle labbra dei leader politici. Ecco le mie quattro preferite.

1) La casalinga sveva. “Si dovrebbe semplicemente chiedere alla casalinga sveva”, ha detto la cancelliera tedesca Angela Merkel dopo il crollo di Lehman Brothers nel 2008. “Lei ci avrebbe detto che non si può vivere oltre i propri mezzi”

Questa logica apparentemente sensata è la base dell’austerità. Il problema è che ignora l’effetto della parsimonia della casalinga sulla domanda totale. Se tutte le famiglie frenano le loro spese, il consumo totale cade e lo stesso accade per la domanda di lavoro [da parte delle imprese, ndr]. Se il marito della casalinga perde il lavoro, la famiglia starà peggio di prima.

Il caso generale di questa fallacia è la “fallacia di composizione”: ciò che ha senso per ogni famiglia o impresa individuale non necessariamente è bene in aggregato.

- Details

- Hits: 3872

Lenin, Gerico e i Pink Floyd

di Roberto Sidoli

Fin dal luglio del 1917, durante il sesto congresso di quell’eccezionale partito bolscevico guidato da Lenin – un congresso decisivo, che preparò l’imminente ed epocale Rivoluzione Socialista d’Ottobre – venne sottolineata pubblicamente la distinzione profonda esistente tra il marxismo creativo e il marxismo dogmatico: il secondo anche teorizzato e difeso ad oltranza dalla successiva teoria dell’invarianza, secondo la quale il marxismo doveva assolutamente rimanere nel corso del tempo una sorta di dogma immutabile, al pari dei Veda indiani o del Talmud.

Fin dal luglio del 1917, durante il sesto congresso di quell’eccezionale partito bolscevico guidato da Lenin – un congresso decisivo, che preparò l’imminente ed epocale Rivoluzione Socialista d’Ottobre – venne sottolineata pubblicamente la distinzione profonda esistente tra il marxismo creativo e il marxismo dogmatico: il secondo anche teorizzato e difeso ad oltranza dalla successiva teoria dell’invarianza, secondo la quale il marxismo doveva assolutamente rimanere nel corso del tempo una sorta di dogma immutabile, al pari dei Veda indiani o del Talmud.

I relatori e l’organizzatore di quest’incontro, il Centro culturale Concetto Marchesi (che ringrazio anche a nome di Daniele Burgio e Massimo Leoni, coautori di questa relazione) hanno scelto la via difficile ma proficua del marxismo creativo, capace di avviare un processo di sviluppo e di arricchimento del suo già gigantesco bagaglio di conoscenze proprio confrontandosi con le novità esplosive offerte, dopo il 1883 e la morte del geniale Karl Marx, dalla dinamica storica su scala planetaria nei suoi diversi aspetti, a partire da quello tecnologico-scientifico, di importanza sempre crescente.

- Details

- Hits: 5800

In memoria di Preve

di Diego Fusaro

È scomparso il 23 novembre il filosofo Costanzo Preve. La sua notorietà era inversamente proporzionale alla sua statura intellettuale. Pochi (o comunque non abbastanza), anche tra gli addetti ai lavori, conoscevano il suo nome, il suo pensiero, le sue numerosissime opere. Dopo aver studiato in Francia sotto la guida di Hyppolite, Preve ha vissuto a Torino: città alle cui logiche si è sempre sentito estraneo, vivendo, di fatto, come uno straniero in patria.

È scomparso il 23 novembre il filosofo Costanzo Preve. La sua notorietà era inversamente proporzionale alla sua statura intellettuale. Pochi (o comunque non abbastanza), anche tra gli addetti ai lavori, conoscevano il suo nome, il suo pensiero, le sue numerosissime opere. Dopo aver studiato in Francia sotto la guida di Hyppolite, Preve ha vissuto a Torino: città alle cui logiche si è sempre sentito estraneo, vivendo, di fatto, come uno straniero in patria.

La città, probabilmente, non tributerà il degno ricordo al filosofo. Ed è anche per questo che ho deciso di ricordarlo io in questa sede. È per me un dovere, anche se mi costa molta sofferenza. È un dovere perché Costanzo è stato il mio maestro a Torino e perché vi era una profonda amicizia che mi legava a lui fin dal 2007. Non è facile parlarne, come sempre accade quando scompare una persona a noi vicina, a cui volevamo autenticamente bene. Con Costanzo, se ne va anche un pezzo – e non secondario – della mia vita e del mio legame con la città di Torino.

Ricordo quando lo conobbi: in una gelida serata del gennaio del 2007, al bar Trianon, in piazza Vittorio. Si trattava di una serata filosofica dedicata alla presentazione del libro di Giuseppe Bailone, Viaggio nella filosofia europea. Conoscevo già Preve, sia pure indirettamente: avevo letto alcuni suoi lavori su Marx, l’autore a cui Preve ha dedicato la sua vita e di cui si può con diritto riconoscere tra i massimi esperti a livello internazionale.

- Details

- Hits: 2674

Spettri di Marx all’Hotel Bauen

Una lettera da lontano

Pubblichiamo qui una missiva inviataci da un nostro “corrispondente” all’estero.

Carissimi,

Carissimi,

forse avrete letto il breve servizio apparso qualche giorno fa sul sito del Corriere della Sera, a proposito dell’Hotel Bauen1, l’albergo a 4 stelle situato nel centro di Buenos Aires, che dal 2001 viene autogestito dagli ex-dipendenti. A questo proposito, vorrei condividere con voi qualche riflessione fatta a braccio, ed un po' di fantapolitica rivoluzionaria.

Innanzitutto, mi pare sintomatico che il Corriere e altri mezzi d’informazione (perfino Mediaset!), dopo aver taciuto per lungo tempo sull’argomento, tornino a parlarne proprio adesso. Con il catastrofico aggravarsi della crisi – che prevedibilmente subirà un'ulteriore accelerazione nel 2014-2015 (gli stessi analisti della Federal Reserve vedono già all'orizzonte una colossale bolla creditizia/immobiliare in arrivo dalla Cina) – forse l'inconscia speranza, da parte padronale, è che i proletari salvino il capitale rimettendolo in funzione per proprio conto, naturalmente senza rompere con lo scambio, il denaro, la merce, lo Stato etc. D’altra parte, stiamo parlando di un fenomeno che esiste realmente, e la cui dimensione non è trascurabile. Giusto per fornirvi alcuni dati che ho raccolto qua e là, in Argentina sarebbero oggi circa 10.000 coloro che lavorano nelle imprese “recuperate”; di queste se ne contano ufficialmente circa 320, ma sembra che in realtà siano molte di più.

- Details

- Hits: 4447

Perché l’individualismo istituzionale non funziona

Ancora sul libro di E. Screpanti, “Marx dalla totalità alla moltitudine (1841-1843)”

di Stefano Breda

Ernesto Screpanti sostiene che una teoria marxista della società, per dirsi scientifica, debba assumere l’individualismo istituzionale quale criterio metodologico. In questo modo si corre tuttavia il rischio di non riuscire a spiegare fenomeni complessi in società, come quelle capitalistiche, in cui la riproduzione della struttura sociale avviene attraverso meccanismi di dominio impersonale

Il 14 Ottobre è stata pubblicata su “Il rasoio di Occam” la recensione, scritta da Luca Basso, del libro di Ernesto Screpanti Marx dalla totalità alla moltitudine (1841-1843). Per un sunto delle tesi contenute nel libro rimando senz’altro all’ottima ed esauriente recensione. In questa sede vorrei proporre alcune riflessioni critiche a partire dall’analisi di Screpanti.

Il 14 Ottobre è stata pubblicata su “Il rasoio di Occam” la recensione, scritta da Luca Basso, del libro di Ernesto Screpanti Marx dalla totalità alla moltitudine (1841-1843). Per un sunto delle tesi contenute nel libro rimando senz’altro all’ottima ed esauriente recensione. In questa sede vorrei proporre alcune riflessioni critiche a partire dall’analisi di Screpanti.

Il testo ruota intorno a categorie filosofiche e politiche di estrema attualità. Basti pensare ad alcune misure proposte dal giovane Marx per una riforma della democrazia rappresentativa: introduzione del vincolo di mandato; introduzione del diritto di revoca del mandato; abolizione del ceto politico quale classe professionale (cfr. pp. 73-117)[1]. Tali misure sono oggi al centro di un vivo dibattito in Italia, il quale si sviluppa per lo più sulla base di un diffuso discorso di stampo olistico, che, cancellando ogni contrapposizione di classe e ogni conflitto interno alla società, fa della “società civile” un corpo omogeneo, spesso caratterizzato come un soggetto agente. Il conflitto viene traslato verso un altro corpo sociale omogeneo, esterno alla società civile, la “casta”, ovvero il ceto politico, il quale persegue il proprio vantaggio a discapito dell’interesse generale. Le proposte del giovane Marx vengono in questo modo sussunte entro un ambito che politologicamente si definisce “populista”, “di destra”.

- Details

- Hits: 4656

La cultura delle destre

Un contributo alla storia degli intellettuali

di Pietro Piro

«I politici devono farsi dire dove conduce la strada di cui non

conoscono il tracciato e la meta – e devono farselo dire da quelli

che a loro volta non lo sanno, e i cui interessi si orientano a ben

altre cose, che diventeranno in tal modo anch’esse realizzabili». Ulrich Beck, La società del rischio.

«Odio gli indifferenti anche per questo: perché mi dà fastidio il loro

piagnisteo da eterni innocenti». Antonio Gramsci, Gli indifferenti.

1. Il mondo neutro degli indifferenti

1. Il mondo neutro degli indifferenti

Il libro dello storico Gabriele Turi, La Cultura delle destre [1] è un libro di parte. Indiscutibilmente. La sua colpa più grande è di proporre un’interpretazione che non sia asservita all’ordine del discorso imposto da una cultura che, oltre ad essere chiaramente dominante, non accetta e non tollera nessuna messa in discussione del proprio potere realizzato. Nulla di nuovo sotto il sole. Dove il potere si consolida, nessuna critica – per quanto profonda e argomentata – può essere accettata, discussa, dialettizzata.Quando ci si renderà conto che il padrone non ama essere criticato dal suo servo, forse s’imparerà a comprendere il senso profondo e demoniaco del potere. Turi, con questo libro partigiano, esce dalla folta e compatta schiera degli indifferenti, quella massa amorfa che costantemente abdica alla propria volontà e che «lascia aggruppare i nodi che poi solo la spada potrà tagliare, lascia promulgare le leggi che poi solo la rivolta farà abrogare, lascia salire al potere uomini che poi solo un ammutinamento potrà rovesciare» [2]. Che la ricerca storica sia uno dei luoghi in cui si combattono le battaglie più cruente [3], sembra essere un fatto del tutto estraneo ai critici di Turi che gli rimproverano una mancanza di «oggettività» [4] di cui – ovviamente – essi sarebbero i portatori. Polemica asfittica e insensata. Né Turi né i suoi critici possiedono «la ben rotonda verità» della Storia.

- Details

- Hits: 3413

Il surplus tedesco e gli squilibri europei

di Domenico Mario Nuti

I paesi debitori sono stati forzati ad adottare misure di austerità, mentre i surplus tedeschi hanno contribuito a tenere depressa l’economia mondiale

Il 30 ottobre l’Office of International Affairs del Tesoro statunitense ha pubblicato il suo solito semestrale Report to Congress on “International Economic and Exchange Rate Policies”, in consultazione con il Board of Governors della Fed e la direzione e funzionari dell’Imf. Di solito il Report è un’occasione per attaccare la Cina sulla sottovalutazione del renmimbi, e questa volta non fa eccezione: “Il RMB è andato apprezzandosi su una base ponderata con le quote commerciali [del 6,6% su base effettiva reale], ma non così rapidamente e così tanto come occorrerebbe [un 5-10% addizionale]”. Ma il Report contiene inoltre una critica vigorosa della Germania per il suo surplus commerciale a livelli record, che viene considerato un freno per la ripresa dei paesi dell’Eurozona che fronteggiano un corrispondente deficit commerciale, e per lo sviluppo mondiale.

Il 30 ottobre l’Office of International Affairs del Tesoro statunitense ha pubblicato il suo solito semestrale Report to Congress on “International Economic and Exchange Rate Policies”, in consultazione con il Board of Governors della Fed e la direzione e funzionari dell’Imf. Di solito il Report è un’occasione per attaccare la Cina sulla sottovalutazione del renmimbi, e questa volta non fa eccezione: “Il RMB è andato apprezzandosi su una base ponderata con le quote commerciali [del 6,6% su base effettiva reale], ma non così rapidamente e così tanto come occorrerebbe [un 5-10% addizionale]”. Ma il Report contiene inoltre una critica vigorosa della Germania per il suo surplus commerciale a livelli record, che viene considerato un freno per la ripresa dei paesi dell’Eurozona che fronteggiano un corrispondente deficit commerciale, e per lo sviluppo mondiale.

Fra i Key Findings del Rapporto (p.3):

“Nell’ambito dell’Eurozona, paesi con surplus commerciali ampi e persistenti devono agire per stimolare lo sviluppo della domanda interna e ridurre i loro surplus. La Germania ha mantenuto un ampio surplus di conto corrente durante tutta la crisi finanziaria dell’area dell’euro, e nel 2012 il surplus nominale di conto corrente della Germania era maggiore di quello della Cina.

- Details

- Hits: 3098

L'alluvione sarda e i fantocci impiccati

di Pino Cabras

Gli hanno dato molti nomi: ciclone, Cleopatra, uragano, bomba d'acqua. La mia terra gli ha dato un tributo di vite umane. Il presidente della regione Ugo Cappellacci, pronto ad aggiornare l'elenco di piaghe descritte nel Libro dell'Esodo, gli ha dato la definizione di "piena millenaria". La tempesta che ha rovesciato sui suoli sardi sei mesi d'acqua in appena mezza giornata ha saputo guadagnarsi così il primo posto nella borsa mediatica delle catastrofi, in Italia e nel mondo, prima di essere inevitabilmente sostituita da altre notizie.

Gli hanno dato molti nomi: ciclone, Cleopatra, uragano, bomba d'acqua. La mia terra gli ha dato un tributo di vite umane. Il presidente della regione Ugo Cappellacci, pronto ad aggiornare l'elenco di piaghe descritte nel Libro dell'Esodo, gli ha dato la definizione di "piena millenaria". La tempesta che ha rovesciato sui suoli sardi sei mesi d'acqua in appena mezza giornata ha saputo guadagnarsi così il primo posto nella borsa mediatica delle catastrofi, in Italia e nel mondo, prima di essere inevitabilmente sostituita da altre notizie.

I lutti e i danni, tuttavia, non sono tutti dovuti al meteo cinico e baro. Questa devastazione deriva da un equivoco di fondo che la Sardegna di oggi e l'Italia sin dai tempi del Vajont si portano dietro: avere un suolo prevalentemente montagnoso e collinare, ma percepirsi come un paese di pianura, dove la pianura ha dimenticato per sempre tutta quella inutile materia fangosa e "prevalente" che sta a monte.

È uno spazio addomesticato, quella pianura ideale, segnato da linee d'asfalto, case, scantinati, capannoni, e mille altri segni di "sviluppo" che la separano dal passato rurale e la proiettano in un mondo magico e progressivo che fa a meno della geologia.

Olbia alla fine della seconda guerra mondiale era un borgo di diecimila abitanti, oggi ne ha sei volte di più. E dove ha fatto il nido tutta questa gente nuova?

- Details

- Hits: 3305

Fra utopie letali e crisi reali

di Guglielmo Forges Davanzati

Utopie letali [qui la prefazione del libro] è il bel titolo dell’ultimo libro di Carlo Formenti[1]. E’ un titolo basato su un ossimoro, dal momento che al termine utopia si è soliti attribuire valenza positiva. Ma le utopie possono diventare letali quando “disperdono su obiettivi illusori e immaginari” le energie antagonistiche (p.8), ovvero – come nel caso delle ideologie postoperaiste, anarchiche, “benecomuniste” – quando utopie apparentemente antagonistiche si rivelano tutt’altro che antagonistiche, sia al sistema capitalistico, sia all’ideologia liberista che ne costituisce la legittimazione “scientifica”.

Utopie letali [qui la prefazione del libro] è il bel titolo dell’ultimo libro di Carlo Formenti[1]. E’ un titolo basato su un ossimoro, dal momento che al termine utopia si è soliti attribuire valenza positiva. Ma le utopie possono diventare letali quando “disperdono su obiettivi illusori e immaginari” le energie antagonistiche (p.8), ovvero – come nel caso delle ideologie postoperaiste, anarchiche, “benecomuniste” – quando utopie apparentemente antagonistiche si rivelano tutt’altro che antagonistiche, sia al sistema capitalistico, sia all’ideologia liberista che ne costituisce la legittimazione “scientifica”.

Utopie letali è un libro denso, estremamente documentato, nel quale si spazia dall’analisi delle politiche di austerità, ai processi di finanziarizzazione e globalizzazione, a temi più propriamente sociologico-politici. In relazione ai quali, Formenti assume una posizione netta, così riassumibile.

Tutte le ideologie antagonistiche fondate sulla convinzione che il capitalismo finanziarizzato e globalizzato possa essere superato “dal basso”, ovvero attraverso lo spontaneismo antigerarchico e antiautoritario dei “movimenti”, sono non solo destinate al fallimento

- Details

- Hits: 2525

Solo austerity?

l’Europa senza principi e la politicizzazione della povertà

∫connessioni precarie

Ormai da diversi anni la parola povertà è rientrata nel gergo politico europeo. La porta d’ingresso principale sono state le rilevazioni statistiche. Queste ultime, tuttavia, non fanno altro che ridurre a questione tecnica la quota di popolazione che si colloca sotto a una certa soglia di reddito. La costruzione di nuovi indicatori e di nuovi modi di indagare e classificare i soggetti impoveriti ha mutato l’approccio scientifico ai problemi del «sociale». Dal punto di vista delle politiche dei governi europei parlare di povertà ha voluto dire registrare il mutamento delle funzioni governative al tempo della crisi. In questo senso, la parola d’ordine della lotta contro la povertà istituzionalizza l’impossibilità di considerare la questione sociale come questione politica e la sua traduzione all’interno di un governo tecnico delle scienze. La fine del lavoro come canale di accesso ai diritti e lo spostamento del baricentro delle politiche pubbliche sull’occupabilità sono altre due manifestazioni della stessa dinamica strutturale, che risponde con criteri tecnico-umanitari al problema chiamato povertà e di quella che in questi anni abbiamo chiamato precarizzazione del lavoro. Questo processo è stato seguito dalla politicizzazione crescente della povertà nei discorsi di movimento. Anche le analisi seguite alla manifestazione del 19 ottobre, un corteo che per la sua dimensione e la sua composizione ha in parte sorpreso anche chi più vi aveva creduto, manifestano questa tendenza a mettere al centro i bisogni primari dei soggetti impoveriti, come la casa e il reddito.

Ormai da diversi anni la parola povertà è rientrata nel gergo politico europeo. La porta d’ingresso principale sono state le rilevazioni statistiche. Queste ultime, tuttavia, non fanno altro che ridurre a questione tecnica la quota di popolazione che si colloca sotto a una certa soglia di reddito. La costruzione di nuovi indicatori e di nuovi modi di indagare e classificare i soggetti impoveriti ha mutato l’approccio scientifico ai problemi del «sociale». Dal punto di vista delle politiche dei governi europei parlare di povertà ha voluto dire registrare il mutamento delle funzioni governative al tempo della crisi. In questo senso, la parola d’ordine della lotta contro la povertà istituzionalizza l’impossibilità di considerare la questione sociale come questione politica e la sua traduzione all’interno di un governo tecnico delle scienze. La fine del lavoro come canale di accesso ai diritti e lo spostamento del baricentro delle politiche pubbliche sull’occupabilità sono altre due manifestazioni della stessa dinamica strutturale, che risponde con criteri tecnico-umanitari al problema chiamato povertà e di quella che in questi anni abbiamo chiamato precarizzazione del lavoro. Questo processo è stato seguito dalla politicizzazione crescente della povertà nei discorsi di movimento. Anche le analisi seguite alla manifestazione del 19 ottobre, un corteo che per la sua dimensione e la sua composizione ha in parte sorpreso anche chi più vi aveva creduto, manifestano questa tendenza a mettere al centro i bisogni primari dei soggetti impoveriti, come la casa e il reddito.

- Details

- Hits: 3461

Il sostegno agli investimenti in un’economia tecnologicamente in ritardo

Stefano Lucarelli, Daniela Palma, Roberto Romano

La crisi economica in corso è stata acuita dalle fragilità che caratterizzano il sistema istituzionale dell’Unione Monetaria Europea. Le cattive teorie economiche su cui le politiche monetarie e fiscali europee sono disegnate hanno svolto un ruolo rilevante. Tuttavia, nel caso italiano, le criticità risultano accresciute da un sistema produttivo già caratterizzato da profonde difficoltà[1]. Queste sono legate principalmente alla crescente incapacità di sviluppare all’interno del sistema produttivo nazionale le innovazioni tecnologiche necessarie a mantenere una posizione di rilievo sui mercati internazionali. A partire dalla fine degli anni ’80 in poi l’incremento degli investimenti privati si è tradotto, nella maggior parte dei casi, in un incremento delle importazioni dall’estero che non si è accompagnata ad una ripresa delle esportazioni sufficiente ad evitare un incremento del disavanzo commerciale; in queste condizioni di ritardo tecnologico, laddove si potessero realizzare politiche espansive sul lato della domanda, queste non si tradurrebbero automaticamente in opportunità di crescita. In altri termini, l’aumento dei beni strumentali impiegati dalle imprese può costituire un vincolo estero e può innescare un processo di riduzione del reddito nazionale[2]. La quota degli investimenti in macchinari[3] sul PIL è una variabile che continua ad assumere un ruolo importante nella spiegazione dei tassi di crescita. Ma attenzione a proporre un generico aumento degli investimenti! Infatti l’evoluzione qualitativa dei beni di investimento – che si traduce in processi produttivi che necessitano di un minore impiego dei beni strumentali tradizionali – è diventata sempre più importante, è cioè cresciuta la rilevanza del progresso tecnico disembodied[4].

La crisi economica in corso è stata acuita dalle fragilità che caratterizzano il sistema istituzionale dell’Unione Monetaria Europea. Le cattive teorie economiche su cui le politiche monetarie e fiscali europee sono disegnate hanno svolto un ruolo rilevante. Tuttavia, nel caso italiano, le criticità risultano accresciute da un sistema produttivo già caratterizzato da profonde difficoltà[1]. Queste sono legate principalmente alla crescente incapacità di sviluppare all’interno del sistema produttivo nazionale le innovazioni tecnologiche necessarie a mantenere una posizione di rilievo sui mercati internazionali. A partire dalla fine degli anni ’80 in poi l’incremento degli investimenti privati si è tradotto, nella maggior parte dei casi, in un incremento delle importazioni dall’estero che non si è accompagnata ad una ripresa delle esportazioni sufficiente ad evitare un incremento del disavanzo commerciale; in queste condizioni di ritardo tecnologico, laddove si potessero realizzare politiche espansive sul lato della domanda, queste non si tradurrebbero automaticamente in opportunità di crescita. In altri termini, l’aumento dei beni strumentali impiegati dalle imprese può costituire un vincolo estero e può innescare un processo di riduzione del reddito nazionale[2]. La quota degli investimenti in macchinari[3] sul PIL è una variabile che continua ad assumere un ruolo importante nella spiegazione dei tassi di crescita. Ma attenzione a proporre un generico aumento degli investimenti! Infatti l’evoluzione qualitativa dei beni di investimento – che si traduce in processi produttivi che necessitano di un minore impiego dei beni strumentali tradizionali – è diventata sempre più importante, è cioè cresciuta la rilevanza del progresso tecnico disembodied[4].

- Details

- Hits: 2720

La parabola di Vendola e la giusta misura dello sfruttamento

di Giso Amendola, Girolamo De Michele, Francesco Festa

No, non avevamo bisogno di origliare le intercettazioni diffuse dal “Fatto Quotidiano”. Il gioco del cosa c’è dietro, della spiata indiscreta, del “guarda cosa si dicono in privato” non è per niente attraente, e non solo per una nostra convinta e radicata repulsione per i metodi inquisitori e per le posture da pubblici ministeri. Né per una questione di stile (per quanto le questioni di stile non siano questioni da poco). Ma perché l’attenzione al nascosto, all’intimo, al chiacchiericcio è essa stessa un dispositivo, piuttosto potente, per neutralizzare i conflitti, per produrre opinione pubblica tanto risentita quanto impotente, piuttosto che movimenti capaci realmente di far male. Non ci sembra casuale che, potendo pescare nella scatola delle notizie precotte e surgelate, nessuno abbia speso due parole di approfondimento sulla figura dello scattante felino, ancorché factotum di padron Riva: che, oltre a consegnare buste contenenti, secondo gli inquirenti, mazzette, commissionava paginate di pubblicità ILVA “legali” su tutte le testate locali (ad eccezione di due, una cartacea e una on line) per condizionarne la linea editoriale; che qualche volta è intervenuto col nickname di Angelo Battista, senza che alcuno ne avesse sentore. Giusto per chiarire come funzionava il sistema-ILVA, fino a che punto arrivasse a condizionare lo spazio pubblico della discussione, e di cosa si facesse finta di nulla a qualsivoglia livello politico e sindacale.

No, non avevamo bisogno di origliare le intercettazioni diffuse dal “Fatto Quotidiano”. Il gioco del cosa c’è dietro, della spiata indiscreta, del “guarda cosa si dicono in privato” non è per niente attraente, e non solo per una nostra convinta e radicata repulsione per i metodi inquisitori e per le posture da pubblici ministeri. Né per una questione di stile (per quanto le questioni di stile non siano questioni da poco). Ma perché l’attenzione al nascosto, all’intimo, al chiacchiericcio è essa stessa un dispositivo, piuttosto potente, per neutralizzare i conflitti, per produrre opinione pubblica tanto risentita quanto impotente, piuttosto che movimenti capaci realmente di far male. Non ci sembra casuale che, potendo pescare nella scatola delle notizie precotte e surgelate, nessuno abbia speso due parole di approfondimento sulla figura dello scattante felino, ancorché factotum di padron Riva: che, oltre a consegnare buste contenenti, secondo gli inquirenti, mazzette, commissionava paginate di pubblicità ILVA “legali” su tutte le testate locali (ad eccezione di due, una cartacea e una on line) per condizionarne la linea editoriale; che qualche volta è intervenuto col nickname di Angelo Battista, senza che alcuno ne avesse sentore. Giusto per chiarire come funzionava il sistema-ILVA, fino a che punto arrivasse a condizionare lo spazio pubblico della discussione, e di cosa si facesse finta di nulla a qualsivoglia livello politico e sindacale.

Page 494 of 616