Škola kommunizma: i sindacati nel Paese dei Soviet

di Paolo Selmi

Settima parte. Idee di transizione (e di profsojuz) a confronto: il dibattito sui sindacati

Quella propugnata da Lenin non era l’unica concezione di sindacato, all’interno del variegato e vivace mondo bolscevico di allora. Vale la pena rammentarlo, se non altro perché già all’epoca notiamo non tanto una diversità di progetto rivoluzionario, su cui peraltro si spesero in passato fiumi di inchiostro (e di rispettivi, a ben vedere poco “rivoluzionari”, mali di fegato e polemiche assortite), quanto di MUTAZIONE DEL RUOLO STESSO DEL SINDACATO IN FUNZIONE DEL PROGETTO RIVOLUZIONARIO CONSIDERATO.

Quella propugnata da Lenin non era l’unica concezione di sindacato, all’interno del variegato e vivace mondo bolscevico di allora. Vale la pena rammentarlo, se non altro perché già all’epoca notiamo non tanto una diversità di progetto rivoluzionario, su cui peraltro si spesero in passato fiumi di inchiostro (e di rispettivi, a ben vedere poco “rivoluzionari”, mali di fegato e polemiche assortite), quanto di MUTAZIONE DEL RUOLO STESSO DEL SINDACATO IN FUNZIONE DEL PROGETTO RIVOLUZIONARIO CONSIDERATO.

PRESTIAMO ATTENZIONE A QUESTO PASSAGGIO, PERCHÉ È MOLTO, MA MOLTO ATTUALE. Alla luce del fatto che oggi, 2025, non esiste alcun “progetto rivoluzionario”, all’interno di una ancorché minima “teoria della transizione” al socialismo.

“Le nozze non si fanno coi fichi secchi”, recita un antico adagio popolare, preso a scusa da chi avrebbe continuato (e qualcuno di questi “difensori” continua tutt’ora!) a guardare alle “condizioni oggettive” che rendevano “storicamente necessari” venti, trenta, quarant’anni di NEP (ma volendo anche un secolo intero!) durante il quale un MODO CAPITALISTICO di produzione impiegato in maniera STATALISTICA E DIRIGISTICA avrebbe portato un Paese a essere la prima potenza industriale al mondo… “MA NON ANCORA PRONTO PER LA TRANSIZIONE AL SOCIALISMO” (Marx scriveva Gotha un secolo e mezzo fa… ma pazienza… era un “profeta”).

Questa è stata l’excusatio non petita che, storicamente, e a partire dai partiti comunisti ancora al potere, si sollevò all’epoca. Nessuno, dopo Tian’an men, disse più nulla. Ed è da oltre trent’anni che “non importa che il gatto sia nero o bianco, se acchiappa i topi è un bravo gatto” (不管黑猫白猫,捉到老鼠就是好猫)1. N’est-ce pas?

Oltremuraglia, peggio che andar di notte. Caduto infatti il Muro, caduta l’URSS… “ANDAVA BENE COSÌ”, GATTI BIANCHI, GATTI NERI, TOPI, ANDAVA BENE TUTTO, CARA GRAZIA CHE C’ERA ANCORA QUALCOSA CHE SI MUOVEVA, che non tutto era perduto…

E così, pian piano, prese piede anche da noi, E LA SI GIUSTIFICÒ, TACCIANDO GLI SCETTICI DI SETTARISMO, EUROCENTRISMO, OTTUSITÀ, e chi più ne aveva, più ne metteva, anche questa traballante idea di “NEP” nata per giustificare un esistente che IN REALTÀ procedeva in DIREZIONE OPPOSTA a quella che tale PARALLELO STORICO RICHIAMAVA e che alla fine non superò ma, AL CONTRARIO, restaurò il modo capitalistico di produzione, sia pur “con caratteristiche cinesi”, partendo dal comunismo da caserma lasciato in eredità dal Grande Timoniere: sempre restando nell’ambito della zoologia metaforica d’oltremuraglia, vale la pena ancora ricordare l’immagine del villaggio dove le zebre erano state sostituite dai cavalli, come animali da fatica, prima pitturandoli di bianco e di nero, poi dopo anni neanche più pitturandoli2.

NESSUN DIBATTITO, NESSUN TRAUMA, CHE DI TIAN AN MEN NE ERA BASTATA UNA: OGNI VOLTA CHE SI DAVA UN PO’ PIÙ DI GAS, CHE SI SPINGEVA SUL PEDALE DELL’ACCELERATORE, CI SI SBARAZZAVA DEI FERRIVECCHI NON NEGANDOLI, MA “INCLUDENDOLI” (A BEN VEDERE, I PRIMI “INCLUSIVI” nel senso anglofono, ovvero borghese, di questo termine, FURONO I CINESI…) IN UN SISTEMA COLLAUDATO (DA MAO STESSO) A MATRIOŠKA, DOVE LA NUOVA LINEA POLITICO-IDEOLOGICA INGLOBAVA LA PRECEDENTE SENZA NEMMENO SUPERARLA DIALETTICAMENTE (TROPPO MARXISTA!)… ALLA FINE, BASTAVA “RINCHIUDERLA” COL CHIAVISTELLO DELLA LINEA DEL TEMPO (e buttando via la chiave) IN UN LUOGO INACCESSIBILE AI POSTERI.

UN CONTINUO SISTEMA A MATRIOSKA: DA LÌ A QUI UNA BAMBOLA, DA QUI IN AVANTI QUELLA PIÙ GRANDE. DUE PIENI CONTORNATI DA VUOTI IDEOLOGICI, MEGLIO, DA TERRA BRUCIATA E FILI DELL’ALTA TENSIONE PER CHI OSASSE (E OSI) DISCUTERE TALE DISCONTINUITÀ.

E DA ALLORA, MATRIOŠKA DOPO MATRIOŠKA, ogni cambio di Segreteria nel Paese di Mezzo vide una mano pesante di vernice in più aggiungersi alla parete, all’apparato teorico di tale Partito: colpi di pennello che creavano, a ogni mano, una coltre TANTO GENERICA QUANTO DOGMATICA: un pacchetto chiuso, già pronto a mo’ di slogan e parole d’ordine per essere impresso a caratteri cubitali lungo le strade e propinato alla popolazione local come “nuovo corso” da percorrere.

UNA “TRANSIZIONE” FONDATA SULLA SOVRAPPOSIZIONE DI “TEORIE, “PENSIERI”, “IMPORTANTI CONTRIBUTI TEORICI”, CHE ALLA FINE, A MODO CAPITALISTICO DI PRODUZIONE RESTAURATO E AVVIATO… CULMINÒ NELLA COINCIDENZA DI QUEST’ULTIMO COL “SOCIALISMO CON CARATTERISTICHE CINESI”. E CHI LO NEGA… È FUORI. FUORI DAL “SOGNO CINESE”. NEMICO DEL “SOGNO CINESE”.

Fatti loro, sinceramente. Abbiamo citato questo dato storico unicamente perché QUI, NEL PAESE DEI SOVIET, IN QUEGLI ANNI, LE COSE FURONO TOTALMENTE DIVERSE! E alla luce di quanto appena scritto, quanto segue acquista necessariamente un sapore diverso, come un buon grappino dopo essersi sparati un blocco di cioccolato fondente.

Un’esplosione di sapori e di note altrimenti difficilmente percepibili e che ci portano alla conclusione che UN “DIBATTITO SUI SINDACATI” COME QUELLO CHE SI SVOLSE UN SECOLO FA NEL PAESE DEI SOVIET, NEL PAESE DI MEZZO, OGGI, SAREBBE PRATICAMENTE, CONCRETAMENTE, REALISTICAMENTE IMPOSSIBILE. NON È UN DATO DA POCO.

Possiamo quindi tornare al Paese dei Soviet. L’eco dei cannoni della Guerra Civile si stava a malapena affievolendo, che altri incendi cominciarono a divampare con forza. La linea del Partito, meglio, della sua maggioranza, non fu mai così contestata: a infiammare gli animi dei giovani rivoluzionari di ogni schieramento politico erano diverse concezioni di TRANSIZIONE AL SOCIALISMO, che implicavano diverse concezioni di FASI DELLA TRANSIZIONE STESSA e, in essa, diverse concezioni di STATO e, non da ultimo, di SINDACATO. Esaminiamo quindi, per sommi capi, le posizioni di chi, nel Partito bolscevico, non si riconosceva nella linea leninista.

1. La prima posizione denotava una concezione di RIVOLUZIONE che partiva dall’esperienza della guerra civile appena conclusa, e che prevedeva uno STATO MILITARIZZATO, presupponeva un SINDACATO ALTRETTANTO RIGIDAMENTE DISCIPLINATO E INQUADRATO, sulla base del già militarizzato Comitato centrale dei sindacati dei trasporti (abbreviato cektran цектран), di cui lo stesso TROCKIJ (all’epoca comandante dell’Armata Rossa) era a capo.

Alla base di tutto un PRESUPPOSTO che, nelle intenzioni dei suoi estensori, si voleva estremamente solido, fondato, e destinato a perdurare nel tempo in qualità di assunzione ideologica cardine della nuova fase da essi individuata, di un nuovo grado di sviluppo delle forze produttive e sociali: il profsojuz doveva muoversi DI CONCERTO (rimembri ancor quel tempo di “concertazione”...)

- non solo per lo stato emergenziale e di necessità, o – peggio ancora –

- perché lo dicevano i capi (anche perché sarebbe durato poco, oltre che poco distinguersi da antecedenti e vituperate forme di militarismo),

- non solo per calcolo di vantaggi nel breve periodo (come ci siam detti qualche pagina fa, dal momento che avrebbe danneggiato in ultima analisi il tentativo rivoluzionario messo in atto dai lavoratori stessi, dalla stessa propria classe) ma soprattutto

- perché LO STATO ERA ORMAI “OPERAIO” E, IN UNO STATO COMPLETAMENTE “OPERAIO”, IL SINDACATO NON POTEVA E NON DOVEVA RAPPRESENTARE PIÙ UNA “CONTROPARTE”.

In altre parole, la partita è finita e abbiamo vinto noi, meglio ci siamo solo noi, siam rimasti solo noi. Questa condizione si sarebbe verificata quindici anni più tardi, e a prezzo sappiamo anche di cosa: MA non era la fotografia del Paese dei Soviet nel 1921. Era – stringatamente – la tesi di Lev Davidovič Trockij.

2. Dall’altro lato, SI OPPONEVA A QUESTA IDEA DI RIVOLUZIONE UN’ALTRA IDEA, contenente una concezione piuttosto vaga di Stato nell’allora fase di “TRANSIZIONE” VERSO IL SOCIALISMO, nel senso che UN POSSIBILISMO ACRITICO RISPETTO A QUALSIASI OPZIONE FUTURA IMPEDIVA

- qualsiasi VALUTAZIONE NEL CONCRETO delle stesse,

- la RICADUTA che avrebbero avuto sullo stesso “PROCESSO DI TRANSIZIONE” e

- LASCIAVA IRRISOLTE sul tavolo tutte le questioni a esse connesse.

Una seconda posizione, diametralmente opposta alla quella di Trockij, che presentava tuttavia problematiche non meno gravi.

Si trattava di una concezione che, data la sua natura “possibilistica”, portava inevitabilmente a considerazioni che si volevano ECUMENICHE, o “CUSCINETTO” (bufer, буфер), ma che in realtà rappresentavano un altrettanto inconcludente, sul piano pratico (oltre che pericoloso) ECLETTISMO.

ECLETTISMO TEORICO CHE SI RIFLETTEVA SUL PIANO DELLA LOTTA POLITICA, FINO AD APPOGGIARE LA LINEA TROTZKISTA POSTA ALL’ESTREMO OPPOSTO DEL DIBATTITO POLITICO: oltre infatti a SDOGANARLA (“alla fine diciamo tutti le stesse cose!”), PARADOSSALMENTE LA SOSTENEVA ANCHE IN SEDE DI VOTO.

Non deve meravigliare affatto che, qualche anno più tardi, molti suoi esponenti sarebbero confluiti nella frazione trotzkista. Era la linea di Nikolaj Ivanovič BUCHARIN.

3. Infine, vi era un’idea di rivoluzione con una concezione ancor più vaga di STATO, concepito come VARIABILE DIPENDENTE di una SOGGETTIVITÀ E AUTONOMIA OPERAIA che, portate all’estremo, invertivano totalmente i termini del ragionamento trotzkista.

MOMENTO CENTRALE DI QUESTA LINEA era il TRASFERIMENTO DEI POTERI DALLO STATO AI SINDACATI, intesi come unico luogo di autogestione operaia, riconosciuta a sua volta come unico momento del processo rivoluzionario.

Processo che, nelle intenzioni degli estensori, avrebbe visto COINCIDERE la “TRANSIZIONE” AL SOCIALISMO con l’“ESTINZIONE” DELLO STATO stesso, sconfinando così inevitabilmente nell’ANARCOSINDACALISMO: era questa la linea della cosiddetta “OPPOSIZIONE OPERAIA” (рабочая оппозиция) con a capo Aleksandr Gavrilovič Šljapnikov (1885-1937), primo Commissario del lavoro della storia sovietica e, successivamente, fucilato da Stalin e riabilitato nel 1963, e Aleksandra Michajlovna Kollontaj (1872-1952), prima Commissaria della pubblica assistenza della storia sovietica3.

4. Esisteva poi un’altra frazione, fuoriuscita di un’ulteriore frazione, attiva qualche anno prima, detta dei “comunisti di sinistra” (левые коммунисты), ovvero la frazione denominata “centralismo democratico” (демократический централизм), su cui non ci soffermiamo, dal momento che la sua incidenza sul dibattito sindacale era pressoché nulla.

Aggiungiamo un ulteriore dato: si trattava di una lotta di “tutti contro tutti”, ovvero ciascuna frazione non risparmiava critiche o accuse alle altre: per esempio, l’Opposizione operaia, che propugnava la rotazione dei quadri sulle linee di produzione ogni tot mesi, accusava tutti, ivi compresi i trotzkisti, di burocratismo e di favorire l’intellighenzia come classe; critica a cui Trockij replicava loro ferocemente accusandoli di aver fatto della democrazia un feticcio.

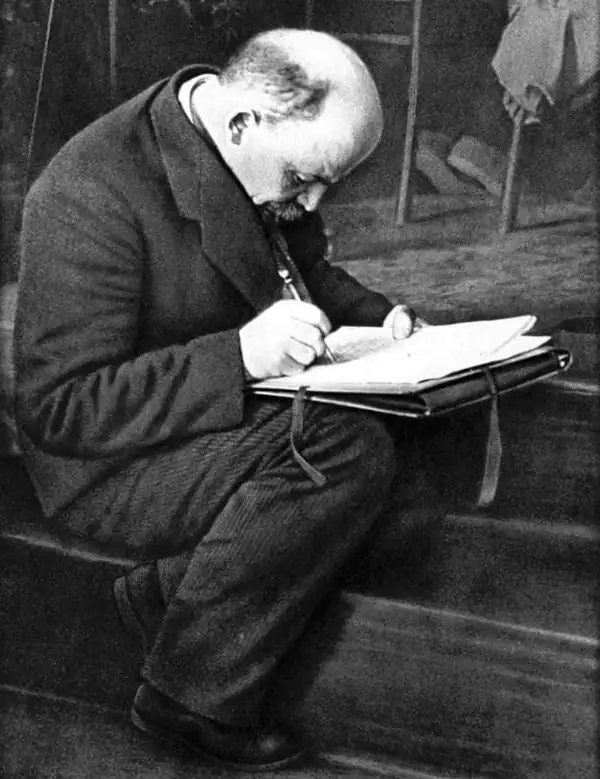

In tale fermento il Partito, com’è facile intuire, era tutt’altro che un blocco monolitico: al punto che, nei dibattiti di allora, lo stesso Lenin finì più volte in minoranza. Ma mai si diede per vinto. La grandezza di questo gigante della Storia mondiale è racchiusa forse in questa rara foto, che lo ritrae rannicchiato, seduto su degli scalini come l’ultimo dei delegati, a prendere appunti nel corso di una di queste infiammatissime riunioni:

Le difficoltà di Lenin in tali frangenti non si tradussero soltanto in sforzi già titanici di ricomposizione e di sintesi, laddove ovviamente possibile, fra le diverse frazioni, non solo di CON-VINCERE ancor prima di VINCERE, ma anche – a un livello DECISAMENTE PIÙ A MONTE del processo dialettico! - di districarsi fra idee e concezioni di sindacato COSÌ DISTANTI FRA LORO, quando non diametralmente opposte. Tutto questo si percepisce ancora oggi, a oltre un secolo di distanza, in quello scatto.

Un compito immane, quello del compagno Lenin, che richiese il massimo della sua capacità dialettica e di inquadramento analitico dei problemi, in un periodo drammatico della storia sovietica dove la guerra civile era tutt’altro che vinta, dove un membro del CC poteva permettersi il lusso di fare da ago della bilancia screditando gli altri diciotto, arrogandosi il diritto di parlare a nome del partito intero, creando divisione e minacciando scissioni e dove, come abbiam visto, il confine fra dibattito e litigiosità, fra rancori personali, questioni di potere e strumentalizzazione in tali chiavi delle divergenze politico-ideologiche, erano purtroppo realtà.

In ciascuna delle quaranta pagine del suo lavoro Ancora una volta sui sindacati, sul momento attuale e sugli errori dei compagni Trockij e Bucharin (25-26/01/1921)4, Lenin non manca di sottolinearlo. Soffermiamoci però su un ferro del mestiere dell’analisi leninista che, proprio in tale sede, è presentato a un uditorio ampio con l’incoraggiamento di farne buon uso. Stiamo parlando della famosa (un tempo, oggi sepolta nell’oblio insieme a tutto il resto) “DIALETTICA DEL BICCHIERE” (диалектика стакана), qui ritradotta e riproposta integralmente nel brano che l’ha resa celebre:

Il compagno Bucharin parla di basi «logiche». Tutto il suo ragionamento ci mostra come egli – forse, inconsapevolmente – qui si ponga da un punto di vista di logica formale, o scolastica, e non di logica dialettica, o marxista. Per chiarire questo concetto, partirò dall’esempio più semplice, che è stato lo stesso compagno Bucharin a fornirmi. Nella discussione del 30 dicembre ha detto:

«Compagni, in molte delle controversie che ci attraversano, si ha una sensazione di questo tipo: ci sono due persone che guardano un bicchiere sul tavolo devono dire che cos’è. Il primo dice: “Questo è un cilindro di vetro, e sia dannato chi dice che non è così”. Il secondo dice: “Questo è un mezzo per bere, e sia dannato chi dice che non è così”» (p. 46)

Con questo esempio Bucharin voleva spiegarmi in parole povere, come può vedere il lettore, quanto l’unilateralità possa esser dannosa. Lo ringrazio per la sua spiegazione e, per esprimergli la mia gratitudine, gli rispondo spiegandogli – sempre in parole povere – la differenza fra eclettismo e dialettica. Il bicchiere è, senza dubbio, sia un cilindro di vetro, che un mezzo per bere. Ma un bicchiere non è solo questo, non ha solo queste due proprietà, o caratteristiche, o aspetti: esiste infatti una quantità infinita di altre proprietà, caratteristiche, aspetti, interrelazioni o, hegelianamente, «mediazioni» fra il bicchiere e l’universo circostante.

Un bicchiere può essere un corpo contundente da tirare addosso a qualcuno, oppure posso usarlo come fermacarte o come gabbia per una farfalla catturata. Un bicchiere può semplicemente essere un oggetto costoso perché cesellato finemente o recante disegni artistici, e a questo punto non importerà a nessuno se si possa usare per bere oppure no, se sia fatto di vetro oppure no, se sia cilindrico oppure no, eccetera.

Allo stesso modo, SE A ME SERVE ORA UN BICCHIERE PER BERE, a me non importerà sapere se sia cilindrico o se sia di vetro; mi basterà sapere che il fondo non sia crepato, o che i bordi non siano scheggiati così da tagliarmi le labbra mentre bevo, ecc. SE a me, al contrario, serve il bicchiere in quanto HO BISOGNO DI UN CILINDRO DI VETRO, allora andrà bene anche il fondo crepato, anzi, andrà bene anche senza fondo, ecc.

LA LOGICA FORMALE a cui ci si ferma, senza andare oltre, nelle scuole (e va anche bene, ma solo per le prime classi e con alcune correzioni) INDIVIDUA DEFINIZIONI ALTRETTANTO FORMALI, attenendosi a CRITERI BASATI SU LUOGHI COMUNI O SU CIÒ CHE PIÙ SPESSO APPARE AI PROPRI OCCHI, e SI FERMA a questi. Prendiamo due o più fra queste diverse definizioni e mettiamole insieme in modo del tutto casuale (per esempio, il bicchiere di vetro e il mezzo per bere): otterremo un’ulteriore definizione, una DEFINIZIONE ECLETTICA (эклектическое определение), che denota alcuni aspetti di un oggetto, e alcuni soltanto5.

LA LOGICA DIALETTICA CI IMPONE UN PASSO ULTERIORE. Per conoscere davvero un oggetto, OCCORRE “COM-PRENDERLO”, ABBRACCIARLO IN TUTTA LA SUA INTEREZZA (охватить), studiarne tutti i suoi aspetti, i suoi rapporti col mondo esterno e, hegelianamente, le sue «mediazioni».

NON RIUSCIREMO MAI A FARLO DEL TUTTO, ma GIÀ ESIGERLO DA NOI STESSI CI SARÀ D’AIUTO a EVITARE ERRORI DI VALUTAZIONE E A NECROTIZZARCI (омертвения) SULLE STESSE POSIZIONI. Questo in primo luogo.

In secondo luogo, la logica dialettica ci impone di COGLIERE L’OGGETTO NEL SUO SVILUPPO (в его развитии) o, come lo chiama talvolta Hegel, «automovimento», NELLE SUE MUTAZIONI (изменении). Tornando al bicchiere, non ci appare subito chiaramente, ma persino un bicchiere non è sempre lo stesso, immutabile (неизменным), giacché a cambiare sono, nello specifico, la sua destinazione d’uso, il suo utilizzo effettivo, i suoi rapporti col mondo esterno.

In terzo luogo, una completa «determinazione» dell’oggetto deve includere IN TOTO LA PRATICA UMANA, sia come CRITERIO DI VERITÀ (критерий истины), che per DETERMINARE NEL CONCRETO COSA C’ENTRI L’OGGETTO IN QUESTIONE CON CIÒ DI CUI L’UOMO HA BISOGNO.

In quarto luogo, la logica dialettica insegna che «NON ESISTONO VERITÀ ASTRATTE, la verità è sempre concreta (истина in entrambi i casi N.d.T.)», come amava dire, insieme a Hegel, il compianto Plechanov6. […] Con questo, si intende, non si esauriscono le nozioni di logica dialettica. Ma per il momento così può bastare. Possiamo ora tornare dal bicchiere ai sindacati e alla piattaforma di Trockij7.

È ora più chiara, anche a livello ideologico, la concezione leniniana di un SINDACATO non semplice cinghia di trasmissione, non semplice pezzo di apparato, non semplice organo di autogestione in uno Stato in via d’estinzione, ma elemento indispensabile e multifunzionale all’interno di un sistema complesso e oggetto esso stesso di una continua trasformazione, lungo la transizione rivoluzionaria al modo socialistico di produzione.

Il cosiddetto “dibattito sui sindacati” (дискуссия о профсоюзах), che occorse fra la fine del 1920 e la primavera del 1921, vide vincere la linea di Lenin, ovvero di un sindacato come “scuola di comunismo” così come è stata tratteggiata nel paragrafo precedente: una nuova visione di profsojuz usciva così dalla Guerra civile, pronta così per affrontare gli anni della NEP.

Add comment