Innovazioni senza innovazione. Il paradosso del Nobel per le scienze economiche 2025

di Marco Veronese Passarella

È ufficiale. Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt sono i vincitori del Premio per le Scienze Economiche istituito dalla Banca Nazionale di Svezia in onore di Alfred Nobel, edizione 2025. Lunedì scorso, i tre studiosi sono stati premiati per aver spiegato – si legge nelle motivazioni – la crescita economica trainata dalle innovazioni tecniche.

È ufficiale. Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt sono i vincitori del Premio per le Scienze Economiche istituito dalla Banca Nazionale di Svezia in onore di Alfred Nobel, edizione 2025. Lunedì scorso, i tre studiosi sono stati premiati per aver spiegato – si legge nelle motivazioni – la crescita economica trainata dalle innovazioni tecniche.

In particolare, metà del premio è andata a Joel Mokyr (storico economico americano-israeliano affiliato alla Northwestern University) per aver identificato i prerequisiti per una crescita economica duratura al traino del progresso tecnologico.

L’altra metà del premio sarà, invece, equamente divisa dagli economisti Philippe Aghion (francese, affiliato al Collège de France, all’INSEAD e alla London School of Economics and Political Science) e da Peter Howitt (canadese, professore emerito alla Brown University) per la loro teoria della crescita di lungo periodo generata dal processo di “distruzione creatrice” esercitato dalle forze di mercato.

A ben vedere, la suddivisione del premio riflette sia il diverso contributo che il diverso approccio metodologico utilizzato dai tre autori. Le opere di Mokyr si caratterizzano, infatti, per l’ampio utilizzo di fonti storiche (accanto a più “tradizionali” strumenti quantitativi) e inoltre di categorie analitiche mutuate dalle teorie evoluzioniste e istituzionaliste.

Per contro, Howitt e Aghion vengono premiati essenzialmente per un articolo pubblicato nel 1992 (intitolato A model of growth through creative destruction), in cui si propongono di studiare gli effetti del processo di innovazione tecnologica all’interno di un modello matematico (e puramente teorico) di crescita endogena. Per questa ragione, si rende conveniente una presentazione separata dei loro contributi.

Conoscenza, innovazione ed istituzioni

Il punto di partenza della riflessione di Mokyr è la constatazione che, sebbene la storia dell’umanità sia costellata di grandi innovazioni tecnologiche, queste si sono tradotte in crescita duratura (non meramente transitoria) della produzione e del reddito pro-capite soltanto a partire dalla rivoluzione industriale britannica.

La ragione, per Mokyr, è che una crescita economica sostenuta ha bisogno di un flusso continuo di conoscenza utile e utilizzabile.

Questa, a sua volta, può essere suddivisa in due componenti: la conoscenza proposizionale (o teorica), ossia la conoscenza scientifica delle leggi che regolano il mondo, la quale consente di capire perché qualcosa funziona; e la conoscenza prescrittiva (o pratica), ossia le istruzioni che sono necessarie a far funzionare qualcosa (ma senza necessariamente sapere perché funziona).

Secondo Mokyr, prima della rivoluzione industriale britannica, le innovazioni erano principalmente il frutto del secondo tipo di conoscenza, quelle prescrittiva. Il primo tipo di conoscenza, quella proposizionale, non era assente, ma rimaneva confinata nel mondo delle idee, rendendo molto difficile innovare sulla base delle conoscenze pratiche esistenti.

Macro-invenzioni (ossia rotture tecnologiche radicali associate a un salto nelle conoscenze) erano, dunque, possibili, ma queste sono per loro natura discontinue. Soprattutto, la separazione delle conoscenze faceva sì che le macro-invenzioni non generassero quel flusso costante di micro-invenzioni necessario a sostenere una crescita economica duratura. Questa richiede, infatti, migliorie cumulative, le quali, a loro volta, implicano un certo grado di conoscenza proposizionale dei processi sottostanti.

La ragione per cui il Regno Unito fu la prima nazione a conoscere una crescita continua nel tempo è esattamente che lì, per la prima volta nella storia, la formazione di una massa di tecnici e lavoratori specializzati relativamente a buon mercato consentì di istituire un ponte tra i due tipi di conoscenza, permettendo a scienza e tecnologia di muoversi congiuntamente, alimentandosi vicendevolmente in un circolo virtuoso.

Per Mokyr, questo cambiamento fu anche favorito da un ambiente culturale, sociale e politico comparativamente più favorevole all’accettazione del cambiamento.

Ogni innovazione porta, infatti, sempre con sé vincitori (gli innovatori) e vinti (chi rimane ancorato a vecchie idee, pratiche e tecnologie). Chi teme di essere danneggiato, opporrà resistenza – e tra questi vi sono sovente i gruppi sociali dominanti.

La presenza di istituzioni che, come il parlamento britannico del tempo, consentano di mediare gli interessi dei gruppi emergenti con quelli del vecchio establishment (anche attraverso meccanismi di compensazione) è, dunque, vitale affinché vengano rimosse le barriere all’innovazione e alla crescita.

Distruzione creatrice e crescita

Come detto, l’approccio di Howitt e Aghion (1992) è diverso e più “ortodosso” rispetto a quello seguito da Mokyr. Sul piano metodologico, i due economisti utilizzano un modello di crescita endogena, ossia un approccio astrattamente matematico allo studio dello sviluppo economico che combina calcolo differenziale, teoria del controllo ottimale e analisi dei processi stocastici a partire da assunti di derivazione neoclassica.

L’elemento di originalità del contributo di Howitt e Aghion rispetto ai modelli precedenti sta nel fatto che i due autori utilizzano questo approccio per spiegare come gli sconquassi prodotti da un flusso continuo di innovazioni tecnologiche a livello della singola impresa (piano microeconomico) possano tradursi in un sentiero di crescita stabile e bilanciata a livello aggregato (piano macroeconomico).

L’idea della competizione tra imprese come forma di “distruzione creatrice”, in cui le imprese più innovative sostituiscono quelle meno dinamiche, si deve a Schumpeter che, sulla scia di Marx, la pose al centro della sua teoria dello sviluppo capitalistico e della tendenza di questo alla concentrazione monopolistica.

L’operazione di Howitt e Aghion è quella di incorporare e reinterpretare tale principio all’interno di un modello di equilibrio economico generale dinamico. In questo senso, si tratta di un’operazione analoga a quella che consentì ai teorici della sintesi-neoclassico keynesiana di assimilare, depurandola dai suoi aspetti più radicali, la teoria di Keynes come teoria della trappola della liquidità all’intero di un modello di equilibrio macroeconomico (un approccio ibrido conosciuto dagli studenti di economia con il nome di modello IS-LM).

In particolare, l’idea chiave su cui Howitt e Aghion costruiscono il loro modello è che le imprese investano in ricerca e sviluppo per ottenere un potere di monopolio temporaneo nel mercato dei beni intermedi (data l’ipotesi di concorrenza perfetta su tutti gli altri mercati).

Le innovazioni si presentano in modo stocastico, date le relative spese in ricerca e sviluppo, e sostituiscono completamente le tecnologie precedenti, garantendo profitti per le imprese innovatrici. Tali profitti o rendite di monopolio hanno, però, natura temporanea, dato che perdurano soltanto fino a che una nuova innovazione scalzerà i vincitori di ieri dalla propria posizione dominante.

D’altra parte, i monopolisti in carica hanno meno incentivo a innovare degli aspiranti entranti, perché le nuove spese di ricerca “cannibalizzerebbero” in tutto o in parte i loro profitti. È a questo processo di distruzione creatrice di valore microeconomico che si deve la crescita di lungo periodo dell’economia a livello aggregato, trainata dal progresso tecnico.

Il tasso di crescita che così si determina può, però, rivelarsi troppo alto o troppo basso rispetto a quello che sarebbe scelto da un pianificatore centrale (o, che è lo stesso in questo modello, da un consumatore rappresentativo razionale, onnisciente e lungimirante). E ciò riflette la maggiore o minore spesa per investimenti in ricerca e sviluppo rispetto al suo livello ottimale. Ciò accade, ad esempio, perché per la società, a differenza che per ciascuna impresa innovatrice presa singolarmente, gli effetti di ogni innovazione sono permanenti e non meramente temporanei.

Inoltre, per la società, a differenza che per la singola impresa, il rendimento di ciascuna innovazione va calcolato al netto della distruzione della rendita legata alla tecnologia che viene rimpiazzata perché divenuta obsoleta.

Su questa base, si può dimostrare che quando le imprese hanno grande potere di monopolio e le innovazioni non sono troppo “grandi”, la crescita sarà troppo elevata, mentre sarà troppo bassa in caso contrario. Infine, in generale, le forze di mercato spingeranno ad innovazioni più “piccole” di quanto sarebbe socialmente ottimale.

Una valutazione critica

I lavori di Mokyr e, in misura minore, di Philippe Aghion e Peter Howitt, hanno l’indubbio pregio di provare ad introdurre nell’ambito del pensiero economico dominante categorie (innovazioni tecnologiche, distruzione creatrice) e approcci teorici (evoluzionismo, istituzionalismo) che sono rimaste a lungo ai margini della ricerca accademica negli ultimi sessant’anni.

La possibilità di equilibri economici subottimali e il legame complesso tra conoscenze, innovazione tecnologica, istituzioni e crescita, possono, inoltre, essere letti come una smentita di un certo liberismo ingenuo quanto pernicioso propugnato, ancora negli anni Ottanta, dai nipoti di Friedman e Hayek (ossia dai fautori della nuova macroeconomia classica e dei modelli del ciclo economico reale). Tuttavia, leggendo la documentazione allegata all’attribuzione del premio assegnato dalla Banca Nazionale di Svezia, non si possono non notare alcune criticità.

Anzitutto, entrambi gli approcci premiati soffrono degli stessi problemi metodologici di cui soffre tutta la letteratura economica di derivazione neoclassica – per una breve discussione dei quali, si rinvia all’Appendice 1 a questo scritto. In secondo luogo, il modello sviluppato da Aghion e Howitt presenta alcune criticità sul piano teorico e formale – per una breve descrizione delle quali, si rinvia all’Appendice 2.

In terzo luogo, e anche questa purtroppo non è novità, sia le opere più note degli autori premiati che la documentazione resa pubblica a motivazione del premio, sembrano ignorare un vasto ammontare di letteratura prodotta sul tema nell’ultimo mezzo secolo.

Se Schumpeter viene appena menzionato, i filoni di ricerca più innovativi ispirati alle sue opere – dai lavori sul progresso tecnico di Sylos-Labini ai contributi evoluzionisti di Nelson e Winter, fino ai più recenti modelli ad agenti eterogenei interagenti (che combinano elementi di teoria keynesiana, schumpeteriana ed istituzionalista con strumenti derivati dalla fisica dei sistemi complessi) – non sono nemmeno citati.

Più in generale, si ha la netta sensazione di essere catapultati in un mondo che non esiste più. Quel mondo nato dall’implosione del blocco sovietico in cui venivano teorizzate “terze vie” tra il mercato incontrollato e il vecchio statalismo socialdemocratico, ritenuto ormai inservibile e superato.

Non a caso, il documento di premiazione di Joel Mokyr, Philippe Aghion e Peter Howitt sembra un manifesto del “social-liberismo”, secondo l’efficace definizione che ne diedero Bellofiore e Halevi, ossia di un progetto di società in cui “liberalizzazioni accoppiate a riregolamentazioni terrebbero sotto controllo le imperfezioni della concorrenza, mentre la compressione dei disavanzi pubblici libererebbe risorse per una crescita temperata dalla redistribuzione” (Bellofiore e Halevi, 2010, p. 10).

Non soltanto quel documento celebra espressamente la flexicurity (perché il processo di innovazione incessante richiede che si proteggano i lavoratori, non i posti di lavoro), ma si spinge a giustificare un certo grado di disuguaglianza nella distribuzione dei redditi perché premiare i più meritevoli – viene argomentato – favorisce l’innovazione.

Gli estensori del documento sembrano non essere nemmeno sfiorati dalla constatazione che le innovazioni siano oggi quasi sempre il prodotto degli enormi centri di ricerca di società transnazionali (si pensi ad Amazon, Alphabet, Meta, Apple e Microsoft che, da sole, coprono quasi un quinto del totale delle spese mondiali in R&S) con fatturati superiori al PIL di un paese di medie dimensioni e non, invece, il frutto dell’intraprendenza individuale dell’imprenditore romantico ottocentesco – una figura che già Schumpeter considerava superata dallo sviluppo capitalistico del proprio tempo.

Ancora più sorprendente e antistorica appare l’esaltazione che nel documento di premiazione viene fatta esplicitamente della “cultura della crescita” veicolata dai contributi selezionati, in un momento storico in cui l’umanità si trova a fronteggiare un’emergenza ambientale senza precedenti. Né il breve richiamo alle possibili conseguenze negative della crescita economica (p. 7 del documento divulgativo) vale a dissipare il senso di estraneamento – e, nel caso del contributo di Aghion e Howitt, di autismo matematico – che la lettura dei lavori prodotti dagli autori premiati solleva.

D’altra parte, l’idea di Mokyr che senza istituzioni aperte alle nuove idee, l’innovazione e con essa la crescita economica illanguidiscono e infine si spengono, può ben essere interpretata come una celebrazione acritica delle istituzioni liberali occidentali e una condanna senza appello dei regimi assolutisti orientali. O almeno questa sarebbe stata l’interpretazione prevalente alcuni decenni or sono.

Tuttavia, un’altra interpretazione è quella oggi più interessante. Un’interpretazione che vede nella deriva autocratica delle democrazie liberali (a cui assistiamo almeno da un quindicennio) e nella contemporanea emersione di altre aree del mondo, portatrici di diversi modelli di organizzazione sociale (la Cina su tutte), come il nuovo motore dell’innovazione tecnologica, una prova del fatto che anche il tempo del monopolio occidentale e delle sue rendite sono forse giunti al termine.

Che è poi esattamente quanto previsto dalla teoria di Mokyr e dal modello di Aghion e Howitt, ma con gli Stati al posto delle imprese e le istituzioni occidentali nell’inedito ruolo di ex-innovatori divenuti tenaci difensori dello status quo.

D’altra parte, se l’apertura alle nuove idee e all’innovazione teorica fossero misurate dal grado di eterogeneità (per scuola di appartenenza, istituzione accademica, genere e luogo di nascita dei premiati) del Nobel per le scienze economiche, si sarebbe tentati di concludere che i primi a ignorare la lezione di fondo di Mokyr, Aghion e Howitt siano stati proprio i membri del comitato che li ha premiati.

* * * *

Appendice 1 – Problemi metodologici

Come tutti i modelli e le teorie di derivazione neoclassica, anche gli approcci seguiti da Mokyr e, ancor più, da Philippe Aghion e Peter Howitt, soffrono di riduzionismo antropologico, ossia muovono dalla presunzione che esista una qualche essenza umana pre-sociale e che lo spirito di competizione (in opposizione, ad esempio, a quello di cooperazione) sia intrinsecamente connaturato a tale essenza umana.

Tali approcci soffrono, inoltre, di riduzionismo individualista e (anti) storico, dato che si basano sull’idea che la società sia una semplice sommatoria di individui-atomo che sono presupposti ed auto-evidenti. Sarebbe, dunque, possibile costruire il modello di una società naturale, in cui prevale la competizione tra individui e imprese, da opporre ad una non-naturale in cui tali condizioni non sono rispettate.

Soffrono, infine, di riduzionismo empirista, dato che si basano sul presupposto che la realtà sia trasparente e auto-evidente. Se è così, le astrazioni sono semplici stilizzazioni di una realtà che non va ulteriormente indagata. Come spiegato nell’appendice 2, è sulla base di questa impostazione che può essere spiegato il vero e proprio profluvio di ipotesi eroiche su cui il modello di Aghion e Howitt viene costruito.

Appendice 2 – Aspetti critici del modello di Aghion e Howitt (1992)

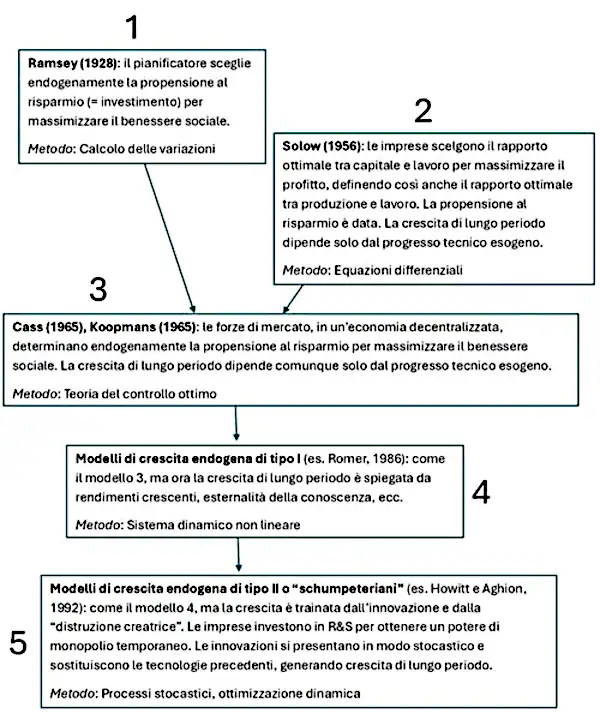

A dispetto della sua eleganza formale e degli indubbi elementi di novità che incorpora, il modello di Aghion e Howitt soffre di alcuni problemi. Alcuni di questi sono comuni alla classe di modelli a cui appartiene – si veda la Figura 1 per una ricostruzione dei legami del modello di Aghion e Howitt con gli altri modelli di crescita di derivazione neoclassica ed anche con il pionieristico contributo di Ramsey. Altri problemi sono specifici di questo modello.

Tra le novità introdotte da Aghion e Howitt c’è, infatti, l’idea che, a differenza degli altri mercati, quello dei beni intermedi sia caratterizzato da condizioni di monopolio (o, nella sua versione generalizzata, da oligopolio). Questa ipotesi assicura che emerga un incentivo per le imprese ad innovare, garantendo al contempo che negli altri mercati i prezzi riflettano i costi marginali e le curve di domanda siano decrescenti.

Il problema è che si tratta anche di un’ipotesi che non trova alcuna giustificazione basata sull’evidenza empirica, ma che risponde unicamente ad esigenze di trattabilità matematica del modello. È vero che la pubblicazione del modello originale è stata seguita da alcuni tentativi di generalizzazione. Tuttavia, il problema di fondo (ossia l’eccesso di ipotesi ad hoc, dovuta alla rigidità di teorie e strumenti utilizzati) rimane.

In secondo luogo, il modello non include banche né mercati finanziari. La giustificazione fornita dagli autori è che la considerazione esplicita del mercato dei capitali non altererebbe le conclusioni a cui perviene il modello (sempre che l’utilità perseguita dalla famiglia rappresentativa venga definita come una funzione lineare dei consumi).

Il guaio è che questa spiegazione è anche peggiore della mancata inclusione, dato che rivela che, nel modello in questione, il ruolo delle banche è unicamente quello di convogliare i risparmi previamente accantonati dalle famiglie e non di finanziare, creando liquidità ex nihilo, la produzione e gli investimenti innovativi delle imprese.

Sennonché, la funzione del banchiere come “eforo” del sistema economico è proprio quella che Schumpeter pose al centro della sua teoria dell’innovazione! Né, d’altra parte, v’è alcuna traccia della “distruzione distruttrice” delle innovazioni finanziarie. Siamo, insomma, ancora tutti all’interno dell’ortodossia neoclassica pre-keynesiana, in cui il tasso di interesse è la variabile reale che mette in equilibrio il mercato dei risparmi in un mondo ridotto a gigantesca fiera del villaggio.

In terzo luogo, la micro-fondazione dei comportamenti aggregati e la soluzione al problema di ottimizzazione dinamica implicano che la struttura concettuale appaia semplicistica, specie se confrontata con la sofisticazione matematica richiesta per la soluzione del modello. In generale, questo fa sì che il modello risulti incompleto sul piano macro-contabile, il che fa ulteriormente dubitare della robustezza e generalizzabilità delle conclusioni a cui pervengono Aghion e Howitt.

In quarto luogo, il modello ipotizza l’esistenza di una funzione di produzione aggregata e di meccanismi di formazione dei prezzi di tipo marginalista. Vale appena la pena ricordare che la possibilità di utilizzare tali strumenti è stata duramente contestata sia sul piano teorico (es. Robinson, 1953; Sraffa, 1960; Garegnani, 1970, 1984) che empirico (es. Shaikh, 1974; Felipe e McCombie, 2015). Si tratta di critiche che, se accettate, inficiano l’intero impianto teorico su cui Aghion e Howitt hanno costruito il proprio modello, e che, a tutt’oggi, non hanno ricevuto alcuna replica argomentata.

A ben vedere, anche il legame tra qualità dei prodotti e innovazione tecnologica ipotizzata dagli autori appare tutt’altro che ovvia in un mondo in cui la maggior parte del valore microeconomico viene creato attraverso sofisticate campagne di marketing, anziché attraverso innovazioni tecniche cumulative.

Infine, il modello è costruito sull’ipotesi di offerta di lavoro inelastica, che si traduce in pieno impiego, sicché le implicazioni che gli autori (e gli estensori del documento di premiazione) ne traggono in termini di volatilità occupazionale possono essere unicamente declinate in termini di tasso di riallocazione – peraltro istantanea! – delle unità di lavoro da un’impresa all’altra e da un settore all’altro.

Di nuovo, una conclusione che riecheggia l’ortodossia neoclassica di primo Novecento, più che la rottura con quella tradizione operata dalla teoria dell’innovazione di Schumpeter.

Genesi dei modelli di crescita endogena “schumpeteriana”:

1. Ramsey (1928): il pianificatore sceglie endogenamente la propensione al risparmio (= investimento) per massimizzare il benessere sociale.

Metodo: Calcolo delle variazioni

2. Solow (1956): le imprese scelgono il rapporto ottimale tra capitale e lavoro per massimizzare il profitto, definendo così anche il rapporto ottimale tra produzione e lavoro. La propensione al risparmio è data. La crescita di lungo periodo dipende solo dal progresso tecnico esogeno.

Metodo: Equazioni differenziali

3. Cass (1965), Koopmans (1965): le forze di mercato, in un’economia decentralizzata, determinano endogenamente la propensione al risparmio per massimizzare il benessere sociale. La crescita di lungo periodo dipende comunque solo dal progresso tecnico esogeno.

Metodo: Teoria del controllo ottimo

4. Modelli di crescita endogena di tipo I (es. Romer, 1986): come il modello 3, ma ora la crescita di lungo periodo è spiegata da rendimenti crescenti, esternalità della conoscenza, ecc.

Metodo: Sistema dinamico non lineare

5. Modelli di crescita endogena di tipo II o “schumpeteriani” (es. Howitt e Aghion, 1992): come il modello 4, ma la crescita è trainata dall’innovazione e dalla “distruzione creatrice”. Le imprese investono in R&S per ottenere un potere di monopolio temporaneo. Le innovazioni si presentano in modo stocastico e sostituiscono le tecnologie precedenti, generando crescita di lungo periodo.

Metodo: Processi stocastici, ottimizzazione dinamica

Add comment