Fai una donazione

Questo sito è autofinanziato. L'aumento dei costi ci costringe a chiedere un piccolo aiuto ai lettori. CHI NON HA O NON VUOLE USARE UNA CARTA DI CREDITO può comunque cliccare su "donate" e nella pagina successiva è presente (in alto) l'IBAN per un bonifico diretto________________________________

- Details

- Hits: 1413

Università libera, università del futuro

Dieci tesi per un manifesto

[‘Dieci tesi per un Manifesto’ è un testo redatto da un gruppo di docenti di diverse aree scientifiche dell’Università di Padova. Il gruppo è nato dal bisogno di condividere esperienze e riflessioni rispetto alla straordinaria trasformazione che sta coinvolgendo in questo periodo l’Università. La pandemia da SARS-CoV-2 ha infatti prodotto una strepitosa accelerazione di alcuni processi che erano stati elaborati e avviati al di fuori di essa e che, secondo gli estensori del Manifesto, rischiano ora sotto la spinta di una logica emergenziale di diventare prassi ordinaria senza nemmeno la possibilità di essere discussi. I materiali elaborati dal gruppo sono reperibili qui]

1. L’università libera è l’università del futuro

1. L’università libera è l’università del futuro

Solo la tutela e la garanzia della libera manifestazione del pensiero nelle attività di ricerca e nella didattica, la promozione e la salvaguardia delle differenze culturali e scientifiche nel pluriversum dei saperi è in grado di generare avanzamento virtuoso nelle conoscenze, nelle arti, nelle tecniche, e di creare uno scarto temporale rispetto alle urgenze del contingente in grado di immaginare, pensare, prefigurare, anticipare gli scenari futuri. Ogni forma esplicita o surrettizia di standardizzazione e di uniformazione procedurale, di valutazione algoritmica dei risultati della ricerca e degli apprendimenti, di controllo tecnologico delle attività dei docenti- ricercatori, oltre ad essere negatrice della libertà accademica, mutila qualsiasi intenzione conoscitiva, ne costringe il raggio d’azione entro orizzonti ristretti, consegnando l’operosità accademica alla sola risoluzione di problemi di corto respiro dettati da Agenzie per lo più interessate all’utile immediato.

- Details

- Hits: 1349

Debito pubblico e sovranità monetaria: perché l’Italia rischia il default

di Enrico Grazzini

Che il presidente Draghi dichiari che è il momento di non preoccuparsi del debito pubblico è in parte una buona notizia. Ma finché non recupereremo sovranità monetaria prima o dopo i mercati chiederanno il conto

Che il presidente Draghi dichiari che è il momento di non preoccuparsi del debito pubblico è in parte una buona notizia. Ma finché non recupereremo sovranità monetaria prima o dopo i mercati chiederanno il conto

Il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha affermato nella conferenza stampa del 25 marzo che “questo non è il momento di preoccuparsi per il debito pubblico”. Per alcuni aspetti questa affermazione è più che giusta: l’aumento della spesa pubblica è infatti indispensabile per contrastare l’emergenza sanitaria; e senza fare nuovo debito la povertà, i fallimenti e la disoccupazione dilagherebbero senza limiti e la pesantissima recessione italiana sarebbe ancora più grave. Ma per molti altri aspetti l’affermazione di Draghi è invece pericolosa e sbagliata: ormai il debito pubblico italiano in euro è arrivato al 160% del prodotto interno lordo ed è molto probabile che senza una svolta decisa di 180 gradi diventi ingestibile. In Italia si sta diffondendo (anche presso gli economisti e i politici più progressisti e illuminati) l’idea illusoria e dannosa che il debito pubblico conti poco perché “tanto la BCE e l’Europa ci proteggeranno” e perché grazie al Next Generation EU da 750 miliardi di euro l’economia europea e italiana riprenderà a correre. È un grave errore. Prima o poi i mercati faranno pagare all’Italia il conto del debito.

Solo qualche tempo fa il presidente del parlamento europeo David Sassoli ha proposto la cancellazione dei debiti in pancia alla BCE, una proposta avanzata anche da diversi economisti, tra cui Thomas Piketty, Gaël Giraud, Leonardo Becchetti e Riccardo Realfonzo, che hanno sottoscritto l’appello “Cancelliamo il debito detenuto dalla Bce e torniamo padroni del nostro destino”.

- Details

- Hits: 3159

Mario Draghi, uno dei Cavalieri dell’Apocalisse

di Fulvio Bellini

Premessa: la storia non è finita nonostante Mario Draghi

Premessa: la storia non è finita nonostante Mario Draghi

Tra le varie forme di morfina che vengono date alla nostra società in stadio terminale, come appunto si fa con i malati di cancro per i quali le diffuse metastasi non danno più speranza di guarigione ma si applicano le cure palliative, vi è anche quella di convincere l’opinione pubblica che la storia sia giunta al suo epilogo, avendo “messo in tasca” la moneta d’oro perfetta: la democrazia parlamentare sul dritto ed il sistema liberista sul dorso del conio. Nel 1992 uno dei tanti maggiordomi del capitalismo trionfante, Francis Fukuyama, pubblicò il famoso saggio “La fine della storia e l’ultimo uomo”. Sosteneva questo erudito lacchè che la caduta del muro di Berlino rappresentava la volontà dell’umanità di tendere inesorabilmente ai sistemi politici ed ai principi della democrazia liberale, meta conclusiva della vicenda storica di ogni popolo della Terra. Chi ha scritto la sceneggiatura della commedia o del dramma, dipende da quale prospettiva la si vede, relativa all’ascesa alla Presidenza del Consiglio di Mario Draghi (e vedremo che non si tratta di sceneggiatori di Bruxelles ma di Washington) a mio avviso si sono ispirati almeno al titolo dello smentitissimo saggio di Fukuyama, creando un personaggio che rappresentasse contemporaneamente la fine per una certa vicenda politica italiana e l’ultimo uomo possibile al governo del Bel Paese. Per gli ideologhi stile Fukuyama, il concetto di fine della storia sottende anche l’esenzione dalla necessità di studiarla, essendo ormai inutile ragionare del nostro passato e dei suoi protagonisti.

- Details

- Hits: 44959

Sono così necessari i vaccini?

Intervista esclusiva alla Dottoressa Loretta Bolgan

Laureata in chimica e tecnologia farmaceutiche, con un dottorato di ricerca in scienze farmaceutiche e una collaborazione come consulente scientifico con Rinascimento Italia sulle problematiche del Covid-19, ci ha colpito per la sua onestà intellettuale e la sua competenza tecnica

Parliamo di vaccini. Lei ha già detto che ne esistono moltissimi e di tutti i tipi. Quelli che interessano il nostro Paese sono, mi corregga se sbaglio, AstraZeneca, Pfizer e Moderna.

Parliamo di vaccini. Lei ha già detto che ne esistono moltissimi e di tutti i tipi. Quelli che interessano il nostro Paese sono, mi corregga se sbaglio, AstraZeneca, Pfizer e Moderna.

Che differenze ci sono tra questi vaccini? Potrebbero essere pericolosi? Come mai vengono spacciati per essere sicuri quando basterebbe andare sul sito di AstraZeneca e di Pfizer per capire che la “fase 3” della sperimentazione siamo noi?

Considerando che ci sono delle domande multiple, cominciamo dalla tipologia di vaccini che abbiamo in corso di sperimentazione e da quelli che sono già approvati.

Noi, adesso, abbiamo in commercio questi tre: due vaccini a mRNA (che sono quelli della Pfizer e della Moderna) e poi quello dell’AstraZeneca.

Teniamo conto che sono in corso di autorizzazione anche il Johnson&Johnson e lo Sputnik V, che sono due vaccini a vettore adenovirale.

Inoltre, a tutt’oggi abbiamo circa duecentosessanta vaccini in corso di sperimentazione clinica e ottanta sono in corso di registrazione.

La maggioranza di questi vaccini sono a proteine con adiuvanti. Più o meno quelli che utilizziamo anche per i bambini.

Una piccola parte sono vaccini di nuova generazione, che contengono come antigene vaccinale il gene della proteina che, in questo caso, è la spike — ovvero la proteina di superficie del virus che gli permette di legarsi al recettore ACE2 presente sulla membrana delle cellule per entrare e infettarle.

- Details

- Hits: 3483

L'asimmetria europea

Intervista a Wolfgang Streeck

In questa intervista, apparsa originariamente in ungherese poi in inglese e qui presentata in italiano, Wolfgang Streeck, autore di “Tempo guadagnato”, analizza alla luce della costruzione asimmetrica dell’Ue a trazione tedesca, la risposta europea alla crisi pandemica. Nomina e pone quindi un problema spesso eluso dagli esponenti, anche critici, dell’ europeismo, che non esita a chiamare imperialismo tedesco. Pur non condividendo le conclusioni, che esprimono una posizione che nel dibattito italiano viene rubricata sotto l’etichetta di “sovranismo di sinistra”, bisogna apprezzare la pertinenza dell’analisi che descrive efficacemente lo spazio politico con cui le lotte devono fare i conti. Infine, altrettanto apprezzabile è il suo ritratto di Angela Merkel, prossima a lasciare, dopo 16 anni, il governo della Germania e la guida della Cdu.

In questa intervista, apparsa originariamente in ungherese poi in inglese e qui presentata in italiano, Wolfgang Streeck, autore di “Tempo guadagnato”, analizza alla luce della costruzione asimmetrica dell’Ue a trazione tedesca, la risposta europea alla crisi pandemica. Nomina e pone quindi un problema spesso eluso dagli esponenti, anche critici, dell’ europeismo, che non esita a chiamare imperialismo tedesco. Pur non condividendo le conclusioni, che esprimono una posizione che nel dibattito italiano viene rubricata sotto l’etichetta di “sovranismo di sinistra”, bisogna apprezzare la pertinenza dell’analisi che descrive efficacemente lo spazio politico con cui le lotte devono fare i conti. Infine, altrettanto apprezzabile è il suo ritratto di Angela Merkel, prossima a lasciare, dopo 16 anni, il governo della Germania e la guida della Cdu.

* * * *

Per molti ungheresi la Germania è un modello socioeconomico e politico a cui aspirare. Nell'attuale struttura dell'Unione europea, tuttavia, il modello tedesco potrebbe essere tradotto nel contesto della periferia europea?

In generale, si dovrebbe guardare con molto sospetto all'idea che alcuni modelli nazionali possano essere trapiantati in altri paesi. Ogni paese deve trovare la propria strada per la pace e la prosperità. Ciò vale in special modo per questo caso particolare. La Germania, altamente industrializzata e dipendente dalle esportazioni, può essere ed è il polo di crescita e prosperità dell'UE perché la sua moneta, l'euro, è fortemente sottovalutata, poiché non è solo la valuta della Germania ma anche dell'intera zona euro.

- Details

- Hits: 1577

A lezione dai nazisti

di Tobia Savoca

Nazismo e olocausto non sono deviazioni dal cammino della civilizzazione ma fenomeni della modernità. E alcune idee tecnocratiche e manageriali di allora sono ancora utilizzate nelle società a capitalismo avanzato

Lo spaesamento provocato dalla visione della serie tv ucronica L’uomo nell’alto castello suggerisce punti di contatto tra realtà storiche apparentemente lontanissime. Le forzature suggerite da quest’opera di fanta-storia lasciano spazio all’inquietudine di fronte alle recenti frontiere della ricerca storica e sociologica. Dopo la lettura di Modernità e Olocausto del sociologo Zygmunt Bauman e Liberi di Obbedire: Management e Nazismo dello storico Johann Chapoutot, è più difficile guardarsi allo specchio. Lo studio del Nazismo e dell’Olocausto ha permesso di cogliere dei messaggi sulla natura umana e sul mondo di oggi che restano ancora inascoltati. Questi autori si sono spinti oltre la considerazione che si sia trattato di un incidente di percorso, di una barbara ma temporanea deviazione dal cammino della civilizzazione, concludendo invece che si tratti di fenomeni insiti e possibili nella società moderna. Occorre considerarlo, dice Bauman, come un «laboratorio sociologico», «un test delle possibilità occulte insite nella società moderna […] della quale ammiriamo altre e più familiari sembianze».

Lo spaesamento provocato dalla visione della serie tv ucronica L’uomo nell’alto castello suggerisce punti di contatto tra realtà storiche apparentemente lontanissime. Le forzature suggerite da quest’opera di fanta-storia lasciano spazio all’inquietudine di fronte alle recenti frontiere della ricerca storica e sociologica. Dopo la lettura di Modernità e Olocausto del sociologo Zygmunt Bauman e Liberi di Obbedire: Management e Nazismo dello storico Johann Chapoutot, è più difficile guardarsi allo specchio. Lo studio del Nazismo e dell’Olocausto ha permesso di cogliere dei messaggi sulla natura umana e sul mondo di oggi che restano ancora inascoltati. Questi autori si sono spinti oltre la considerazione che si sia trattato di un incidente di percorso, di una barbara ma temporanea deviazione dal cammino della civilizzazione, concludendo invece che si tratti di fenomeni insiti e possibili nella società moderna. Occorre considerarlo, dice Bauman, come un «laboratorio sociologico», «un test delle possibilità occulte insite nella società moderna […] della quale ammiriamo altre e più familiari sembianze».

Attribuire al Nazismo scelleratezza e irrazionalità serve a negare un’opposta spaventosa evidenza: l’essere umano moderno è capace di qualsiasi atrocità proprio perché è razionale. Troppo razionale. La modernità, intesa come emancipazione della ragione dall’emozione e dell’efficienza dall’etica, ha evocato dei mostri dagli inferi che «l’uomo-mago», diceva Marx, non riesce più a controllare. Per Bauman la civiltà si dimostrò incapace di garantire un uso morale del terrificante potere da essa creato.

- Details

- Hits: 1524

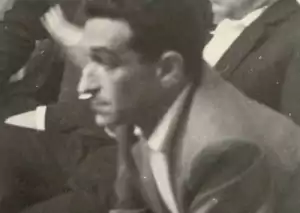

Raniero Panzieri, i “Quaderni Rossi” e la nascita del neomarxismo italiano

di Lorenzo Villani

La figura di Raniero Panzieri ci conduce a mettere in luce le radici del neomarxismo italiano. Personaggio controverso, è stato uno dei principali esponenti di una delle maggiori esperienze teoriche del nostro Paese. Fondatore dei Quaderni Rossi e principale esponente dell’operaismo italiano, nasce nel 1921 a Roma e muore nel 1964 a Torino.

La figura di Raniero Panzieri ci conduce a mettere in luce le radici del neomarxismo italiano. Personaggio controverso, è stato uno dei principali esponenti di una delle maggiori esperienze teoriche del nostro Paese. Fondatore dei Quaderni Rossi e principale esponente dell’operaismo italiano, nasce nel 1921 a Roma e muore nel 1964 a Torino.

Occorre soffermarsi brevemente sulla sua vita. Laureatosi, ottiene una cattedra presso l’Università di Messina, ove intraprende un’impegnata attività militante fra le fila del Partito Socialista Italiano, divenendone dirigente locale. Sono infatti molteplici i settori di lotta che lo vedono protagonista: dalle occupazioni delle terre agli scioperi presso le miniere di zolfo. Attività militante che, però, lo porterà ben presto a terminare la sua carriera accademica[i]. L’università infatti lo escluderà dall’insegnamento alla luce del suo impegno politico. Conclusa tale fase, Panzieri si trasferirà a Roma. Nella capitale continuerà il suo lavoro da dirigente del partito, divenendo poi co-direttore della rivista Mondoperaio, organo ufficiale del Psi il cui direttore era Nenni. Tutto cambierà in occasione del congresso del ’57. È in tale momento che Panzieri evidenzierà le contraddizioni e le criticità di quest’ultimo.

Si giunge così alla fondazione dei Quaderni Rossi, i quali daranno vita ad una fase inedita nella quale occorre evidenziare l’ampia portata rivoluzionaria sia in termini teorici che pratici.

- Details

- Hits: 1792

Glosse sulla "Ontologia dell'essere sociale" di Lukàcs (III)

di Carlo Formenti

4. L’ideologia come forza materiale

4. L’ideologia come forza materiale

Questa sezione propone un estratto delle riflessioni lukacsiane sull’ideologia come forza trasformativa della realtà sociale, tema cui l’ Ontologia dedica ampio spazio. Per comodità espositiva, ho raggruppato il materiale in quattro sotto-sezioni dedicate, rispettivamente, al doppio significato del termine ideologia, all’ideologia come strumento rivoluzionario, al diritto e alla religione.

a) Il doppio significato del termine ideologia

Lukacs inizia il terzo capitolo del quarto volume citando Il materialismo storico e la filosofia di Benedetto Croce di Antonio Gramsci (1), a proposito del quale scrive: Gramsci parla di un doppio significato del termine ideologia. Nel suo interessante discorso non possiamo però non rilevare una carenza, e cioè che egli contrappone la sovrastruttura necessaria soltanto alle idee arbitrarie di singole persone. Ciò nondimeno ha il merito di aver messo in evidenza il doppio significato che sta sempre nello sfondo di questo importantissimo termine. Ma purtroppo cade subito vittima di una astrazione convenzionale. Da un lato è certamente vero che i marxisti intendono con ideologia la sovrastruttura ideale che necessariamente sorge da una base economica, ma dall’altro è fuorviante interpretare il concetto peggiorativo di ideologia, che rappresenta una realtà sociale indubbiamente esistente, come un’arbitraria elucubrazione di singole persone (vol. IV, p. 445).

- Details

- Hits: 1458

Alternative all’abisso

di Michael Löwy

Con la crisi climatica e la pandemia appare più evidente come l’idea di progresso della civiltà capitalista sia una strada verso l’abisso. Tra i pochi pensatori marxisti, Walter Benjamin ha avuto una premonizione dei mostruosi disastri che la civiltà industriale in crisi avrebbe potuto generare. Ovviamente non si tratta per Benjamin di tornare al passato preistorico, ricorda il sociologo e filosofo francese Michael Löwy, ma di offrire prospettive nuove di armonia tra società e ambiente naturale. Di certo, tra inevitabili difficoltà e contraddizioni, e lontano dalle attenzioni di media e istituzioni, diversi movimenti di resistenza alla distruzione capitalista della natura, stanno sviluppando in tanti angoli del mondo prospettive anticapitaliste, che intrecciano solidarietà, rispetto dell’ambiente e autogestione democratica.

Con la crisi climatica e la pandemia appare più evidente come l’idea di progresso della civiltà capitalista sia una strada verso l’abisso. Tra i pochi pensatori marxisti, Walter Benjamin ha avuto una premonizione dei mostruosi disastri che la civiltà industriale in crisi avrebbe potuto generare. Ovviamente non si tratta per Benjamin di tornare al passato preistorico, ricorda il sociologo e filosofo francese Michael Löwy, ma di offrire prospettive nuove di armonia tra società e ambiente naturale. Di certo, tra inevitabili difficoltà e contraddizioni, e lontano dalle attenzioni di media e istituzioni, diversi movimenti di resistenza alla distruzione capitalista della natura, stanno sviluppando in tanti angoli del mondo prospettive anticapitaliste, che intrecciano solidarietà, rispetto dell’ambiente e autogestione democratica.

* * * *

C’è un quadro di Klee che s’intitola Angelus Novus. Vi si trova un angelo che sembra in atto di allontanarsi da qualcosa su cui fissa lo sguardo. Ha gli occhi spalancati, la bocca aperta, le ali distese. L’angelo della storia deve avere questo aspetto. Ha il viso rivolto al passato. Dove ci appare una catena di eventi, egli vede una sola catastrofe, che accumula senza tregua rovine su rovine e le rovescia ai suoi piedi. Egli vorrebbe ben trattenersi, destare i morti e ricomporre l’infranto. Ma una tempesta che spira dal paradiso si è impigliata nelle sue ali, ed è così forte che egli non può chiuderle. Questa tempesta lo spinge irresistibilmente nel futuro, a cui volge le spalle, mentre il cumulo delle rovine sale davanti a lui al cielo. Ciò che chiamiamo il progresso, è questa tempesta. (W. Benjamin, Angelus Novus)

Così Walter Benjamin interpreta la celebra tela del pittore Paul Klee. L’attesa perpetuamente insoddisfatta della salvezza… un’attesa in cui l’essere umano è trascinato dal tempo e dal progresso, lasciando alle spalle le tragedie e gli orrori di cui i dominanti sono stati capaci, seminando morte e distruzione ovunque.

- Details

- Hits: 2177

Una democrazia a pezzi

di Alessandro Coppola

La democrazia italiana versa in condizioni catastrofiche, probabilmente le peggiori fra i paesi di quella che un tempo era definita l’Europa occidentale. Le ultime settimane hanno illustrato questa condizione in modo particolarmente persuasivo attraverso le sue varie dimensioni.

La democrazia italiana versa in condizioni catastrofiche, probabilmente le peggiori fra i paesi di quella che un tempo era definita l’Europa occidentale. Le ultime settimane hanno illustrato questa condizione in modo particolarmente persuasivo attraverso le sue varie dimensioni.

Le modalità con le quali si è prodotta la crisi del governo Conte, prima di tutto. Sappiamo che nella crisi non sono mai state pubblicamente formulate da parte di chi l’aveva determinata richieste precise che, soddisfatte le quali, l’avrebbero sventata. Le vere ragioni si sono rivelate in seguito, quando la nascita del governo Draghi è stata rivendicata come l’obiettivo di un’azione che, per l’appunto, non aveva mai posto esplicitamente quell’obiettivo. Questa opacità è resa possibile dalla attesa generalizzata di un intervento presidenziale che, ormai, non è più irrituale ed è diventata un tratto strutturale del nostro sistema. Tanto da permettere ad alcuni attori politici di parassitare le azioni del Presidente. Se Matteo Renzi non avesse avuto la certezza che le camere non sarebbero state sciolte in virtù, per l’appunto, di un intervento presidenziale per un “governo del presidente” non avrebbe potuto aprire una crisi senza mai dichiarare i suoi veri obiettivi, correndo i relativi rischi e trovandosi di fronte ai relativi ostacoli. Renzi è abile e scaltro, ma questa sua abilità è in gran parte prodotta dal contesto di generalizzata deresponsabilizzazione della classe politica e sovra-responsabilizzazione del Quirinale che, per quelli come lui, è diventato ideale.

- Details

- Hits: 1136

Populismo, Dietrologia e Dominio*

Contro l’ideologia della mancanza di alternative

di Marcello Concialdi

In un breve saggio sul populismo di destra e di sinistra, contenuto nel recente Dal punto di vista comunista, Slavoj Žižek afferma che occorrerebbe appoggiare il populismo di sinistra, ben sapendo che fallirà, con l’augurio che dal fallimento possa emergere qualcosa di nuovo. Il filosofo sloveno è convinto che i populismi siano fenomeni permessi dal sistema capitalistico proprio perché questi riuscirà, tramite il loro fallimento, a ottenere la conferma di sé e lo sparigliamento dell’avversario al momento apparentemente più pericoloso. Per Žižek ogni istanza che proviene dal basso, che sia la lotta contro la migrazione o l’uscita dall’Ue, e per quanto sia giustificata, si rovescia in un fallimento finalizzato a dimostrare, sempre e ancora di più, quanto non esistano alternative al modello omnipervasivo imperante. Questa dinamica spinge Žižek all’affermazione estrema: occorre accelerare la disfatta populista per ottenere un nuovo modello di politica che possa finalmente proporsi come paradigma efficace contro il dominio contemporaneo.

In un breve saggio sul populismo di destra e di sinistra, contenuto nel recente Dal punto di vista comunista, Slavoj Žižek afferma che occorrerebbe appoggiare il populismo di sinistra, ben sapendo che fallirà, con l’augurio che dal fallimento possa emergere qualcosa di nuovo. Il filosofo sloveno è convinto che i populismi siano fenomeni permessi dal sistema capitalistico proprio perché questi riuscirà, tramite il loro fallimento, a ottenere la conferma di sé e lo sparigliamento dell’avversario al momento apparentemente più pericoloso. Per Žižek ogni istanza che proviene dal basso, che sia la lotta contro la migrazione o l’uscita dall’Ue, e per quanto sia giustificata, si rovescia in un fallimento finalizzato a dimostrare, sempre e ancora di più, quanto non esistano alternative al modello omnipervasivo imperante. Questa dinamica spinge Žižek all’affermazione estrema: occorre accelerare la disfatta populista per ottenere un nuovo modello di politica che possa finalmente proporsi come paradigma efficace contro il dominio contemporaneo.

Ciò che rende questo dominio profondo e difficile da scalzare non è solo l’effettivo rapporto di potere che c’è tra l’élite e il popolo – di natura economica come bene insegna Marx -, ma anche un’egemonia – una forma ideologica, un sistema di sapere – che relega qualsiasi discorso contrario a questa all’ambito della non-verità o, nel caso più estremo, a quello del tabù. A contribuire al trionfo della narrazione egemonica c’è il fatto che i pozzi del populismo sono fortemente inquinati dalla tendenza digitale “democratica” a mescolare il vero e il falso, in un innegabile circolo consequenziale costituito da populismo e contro-narrazione. Una circolarità che conduce il populismo ad abbeverarsi a piene mani dalla fonte digitale, percepita come spazio di verità e critica.

- Details

- Hits: 1333

Marxismo e scienza borghese

di nucleo comunista internazionalista

La nostra netta posizione politica contro la vaccinazione obbligatoria e contro ogni discriminazione verso chi la rifiuta è per il fatto che giudichiamo questa “cura della malattia” Covid 19 una autentica sperimentazione di massa di cui siamo cavie.

La nostra netta posizione politica contro la vaccinazione obbligatoria e contro ogni discriminazione verso chi la rifiuta è per il fatto che giudichiamo questa “cura della malattia” Covid 19 una autentica sperimentazione di massa di cui siamo cavie.

Respingiamo nella maniera più assoluta l’idea largamente prevalente nell’attuale movimento di classe che “siccome non siamo scienziati, lasciamo discutere questa cosa agli scienziati…” (sentito dire da autentici militanti di classe, da reali avanguardie di lotta! Il che dà la misura dell’annientamento politico subito dalla nostra classe, dello stato in cui versiamo e da cui dobbiamo riprenderci). Sembrerebbe che la lotta di classe condotta da postazione comunista rivoluzionaria debba essere sospesa, rimandata a dopo la fine della “guerra al Covid” eludendo il nodo centrale della questione cioè che il metodo e i mezzi adottati per sconfiggere la malattia non sono materia neutra al di sopra delle classi da lasciare in mano “alla scienza” e alla surroga di reale comunità umana quale è lo Stato.

Il nostro schieramento dentro “la guerra al Covid” che è parte di una più generale guerra “per la vita o per la morte” che è in atto innescata dalla catastrofe capitalistica, è conseguente ai principi splendidamente esposti nello studio di cui ripubblichiamo i capitoli centrali.

* * * *

Da il programma comunista nn. 21-22/1968

Marxismo e Scienza borghese

B. La medicina

Se prendiamo il casi della medicina, vediamo che anche il suo oggetto non è un dato naturale. In realtà, sia l’uomo che le sue malattie sono in larga misura determinati da tutto il complesso delle sue condizioni di vita.

- Details

- Hits: 1394

Panzieri a Francoforte. E poi subito a Torino

di Marco Cerotto

Riprendendo alcuni spunti e suggestioni di un articolo di Patrick Cuninghame pubblicato in questa sezione lo scorso dicembre (Negri a Francoforte. La polemica tra la Teoria critica e il marxismo autonomo), Marco Cerotto approfondisce una parte della diversificata genealogia che porta allo sviluppo del cosiddetto «neomarxismo» italiano. Lo fa in particolare attraverso la figura di Panzieri – a cui lo stesso autore ha dedicato un prezioso volume uscito di recente nella collana Input di DeriveApprodi (Raniero Panzieri e i «Quaderni rossi») – in relazione con le analisi della teoria critica francofortese, a cominciare da quelle di Friedrich Pollock. Per questa strada l’autore individua la specificità dell’operaismo italiano, nelle sue differenti espressioni, rispetto agli intellettuali francofortesi e alle loro tesi sull’alienazione consumistica e sull’integrazione della classe operaia. Il contributo si conclude aprendo un’altra riflessione importante, sulla rilettura marxiana condotta dalla «Neue Marx-Lektüre» e da Hans-Jürgen Krahl. Per approfondire i temi dell’articolo, oltre al testo e al volume già indicati, consigliamo la lettura del contributo di Diego Giachetti Panzieri e le minoranze comuniste del suo tempo e lo «Scavi» dedicato a Panzieri, a cura di Sergio Bianchi e Alessandro Marucci.

Riprendendo alcuni spunti e suggestioni di un articolo di Patrick Cuninghame pubblicato in questa sezione lo scorso dicembre (Negri a Francoforte. La polemica tra la Teoria critica e il marxismo autonomo), Marco Cerotto approfondisce una parte della diversificata genealogia che porta allo sviluppo del cosiddetto «neomarxismo» italiano. Lo fa in particolare attraverso la figura di Panzieri – a cui lo stesso autore ha dedicato un prezioso volume uscito di recente nella collana Input di DeriveApprodi (Raniero Panzieri e i «Quaderni rossi») – in relazione con le analisi della teoria critica francofortese, a cominciare da quelle di Friedrich Pollock. Per questa strada l’autore individua la specificità dell’operaismo italiano, nelle sue differenti espressioni, rispetto agli intellettuali francofortesi e alle loro tesi sull’alienazione consumistica e sull’integrazione della classe operaia. Il contributo si conclude aprendo un’altra riflessione importante, sulla rilettura marxiana condotta dalla «Neue Marx-Lektüre» e da Hans-Jürgen Krahl. Per approfondire i temi dell’articolo, oltre al testo e al volume già indicati, consigliamo la lettura del contributo di Diego Giachetti Panzieri e le minoranze comuniste del suo tempo e lo «Scavi» dedicato a Panzieri, a cura di Sergio Bianchi e Alessandro Marucci.

* * *

Influenze culturali del marxismo occidentale

Recentemente è stato pubblicato un articolo piuttosto interessante e che ha proposto un’indagine molto accurata sulle influenze degli intellettuali francofortesi sull’operaismo italiano, in particolare su Negri.

- Details

- Hits: 1527

The Magnificent Thirty

di Joe Galaxy

Nel dicembre 2020 è uscito un testo decisamente interessante per le sorti del mondo sottoposto alla pressione “Covid”. Si tratta di Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid [it: Rilanciare e ristrutturare il settore aziendale post-covid], una pubblicazione proveniente dal cosiddetto “gruppo dei 30”, che ha come significativo sottotitolo Designing Public Intervention [it: Progettare interventi di politica pubblica].

Nel dicembre 2020 è uscito un testo decisamente interessante per le sorti del mondo sottoposto alla pressione “Covid”. Si tratta di Reviving and Restructuring the Corporate Sector Post-Covid [it: Rilanciare e ristrutturare il settore aziendale post-covid], una pubblicazione proveniente dal cosiddetto “gruppo dei 30”, che ha come significativo sottotitolo Designing Public Intervention [it: Progettare interventi di politica pubblica].

Per capire di cosa parla questo agile (ma forse non troppo) libercolo, può essere utile leggere il comunicato stampa e il relativo abstract, che funge anche da presentazione, che qui traduciamo e che sono comunque reperibili on line rispettivamente, nell’originaria lingua inglese, qui e qui.

Ma, prima ancora, è forse il caso di dire due parole su questo famoso “gruppo dei 30”. Questo gruppo raccoglie trenta fra i più eminenti economisti e politici (molti uomini e, come sempre, poche donne) del globo. Il loro scopo, considerando l’esperienza e la profonda conoscenza del mondo politico ed economico ad essi riconosciuta, consiste prevalentemente nell’analizzare a fondo lo status quo e redigere documenti attraverso i quali consigliare per il meglio i potenti di turno sul da farsi affinché il sistema possa godere di buona salute, o almeno della migliore possibile. Niente di misterioso od esoterico, dunque. Si possono raccogliere moltissime informazioni su di loro con un semplice tour sul web, e i loro documenti sono facilmente reperibili e scaricabili on line qui (tutti rigorosamente in english, naturalmente).

- Details

- Hits: 1538

Nello specchio del capitalismo della formazione

di Luca Perrone

Recensione di Luca Perrone al libro del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi, "Nello specchio della scuola" (il Mulino 2020).

Nello specchio della scuola è un testo di carattere divulgativo edito da il Mulino nell'ottobre 2020 nella collana "Voci", e che potrebbe essere considerato come uno dei tanti contributi sulla crisi della scuola italiana, se non fosse per il suo autore, Patrizio Bianchi, neo Ministro dell'Istruzione del governo Draghi. Bianchi, come noto, è un economista, è stato Rettore dell’Università di Ferrara fino al 2010 e Assessore alle politiche europee per lo sviluppo, scuola, formazione, ricerca, università e lavoro della Regione Emilia-Romagna, e in questo ruolo nel 2010-12 ha progettato e realizzato la riforma della formazione professionale regionale, suo cavallo di battaglia. Dal gennaio 2020 è stato direttore scientifico della Fondazione Internazionale Big Data e Intelligenza Artificiale per lo Sviluppo Umano. Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la gestione della ripartenza scolastica nell'ambito della pandemia Covid voluto dal precedente ministro Azzolina. Nel 2018 ha inoltre pubblicato il libro 4.0. La nuova rivoluzione industriale. Un curriculum di tutto rispetto che forse non ne fa il rappresentante apicale del capitalista collettivo, ma che va ben al di là della ingenerosa maschera di Crozza.

Nello specchio della scuola è un testo di carattere divulgativo edito da il Mulino nell'ottobre 2020 nella collana "Voci", e che potrebbe essere considerato come uno dei tanti contributi sulla crisi della scuola italiana, se non fosse per il suo autore, Patrizio Bianchi, neo Ministro dell'Istruzione del governo Draghi. Bianchi, come noto, è un economista, è stato Rettore dell’Università di Ferrara fino al 2010 e Assessore alle politiche europee per lo sviluppo, scuola, formazione, ricerca, università e lavoro della Regione Emilia-Romagna, e in questo ruolo nel 2010-12 ha progettato e realizzato la riforma della formazione professionale regionale, suo cavallo di battaglia. Dal gennaio 2020 è stato direttore scientifico della Fondazione Internazionale Big Data e Intelligenza Artificiale per lo Sviluppo Umano. Ha fatto parte del gruppo di lavoro per la gestione della ripartenza scolastica nell'ambito della pandemia Covid voluto dal precedente ministro Azzolina. Nel 2018 ha inoltre pubblicato il libro 4.0. La nuova rivoluzione industriale. Un curriculum di tutto rispetto che forse non ne fa il rappresentante apicale del capitalista collettivo, ma che va ben al di là della ingenerosa maschera di Crozza.

Nello specchio della scuola vale la pena di essere letto e discusso, e ha un interesse specifico per noi. Bianchi parte dall'assioma dello stretto legame fra l'educazione e lo sviluppo: «uno sviluppo socialmente ed economicamente sostenibile nel tempo si fonda sulla capacità di organizzare le competenze, le abilità manuali e il giudizio critico delle persone, e di trasformare queste in quel valore aggiunto che è la vera ricchezza di una comunità». Valore, ricchezza, persone, organizzazione, sviluppo: parole pesanti, mai neutre.

- Details

- Hits: 1175

L’Università indigesta. Note da un’inchiesta

di Francesco Pezzulli

Con questo contributo di Francesco Pezzulli riprendiamo il percorso, nell’ambito della rubrica Transuenze, dedicato alle «industrie riproduttive» a cui già erano dedicati due articoli sulle trasformazioni della scuola all’epoca della didattica distanziata (cfr. Didattica a distanza: insegnare con le macchine e Didattica a distanza e logica dell'emergenza). L’autore propone alcune riflessioni, basate su un lavoro di inchiesta, sulla condizione studentesca nell’Università trasformata dalle riforme che, da quella «Ruberti» al termine degli anni Ottanta del secolo scorso a quella «Gelmini» circa dieci anni fa, ne hanno cambiato radicalmente funzioni, tempi, spazi. Il contributo, in particolare, si sofferma sul lato oscuro dell’esperienza formativa ridotta a prestazione; una riflessione utile, a maggior ragione se giustapposta alle retoriche della competenza che fanno da quinta, fin troppo rumorosa, della ristrutturazione post Covid del modello sociale italiano.

Con questo contributo di Francesco Pezzulli riprendiamo il percorso, nell’ambito della rubrica Transuenze, dedicato alle «industrie riproduttive» a cui già erano dedicati due articoli sulle trasformazioni della scuola all’epoca della didattica distanziata (cfr. Didattica a distanza: insegnare con le macchine e Didattica a distanza e logica dell'emergenza). L’autore propone alcune riflessioni, basate su un lavoro di inchiesta, sulla condizione studentesca nell’Università trasformata dalle riforme che, da quella «Ruberti» al termine degli anni Ottanta del secolo scorso a quella «Gelmini» circa dieci anni fa, ne hanno cambiato radicalmente funzioni, tempi, spazi. Il contributo, in particolare, si sofferma sul lato oscuro dell’esperienza formativa ridotta a prestazione; una riflessione utile, a maggior ragione se giustapposta alle retoriche della competenza che fanno da quinta, fin troppo rumorosa, della ristrutturazione post Covid del modello sociale italiano.

* * * *

G. Leopardi, Zibaldone, 1828

Passaggi universitari

Togliere il diletto agli studi è un danno per il genere umano scriveva Leopardi. Ed oggi che l’università vive in funzione del grado di occupabilità dei suoi studenti il disastro è compiuto e il diletto scomparso.

- Details

- Hits: 1209

Glosse a “Il concetto di nazione. Ovvero una patata bollente per il marxismo”, di Carlo Formenti

di Alessandro Visalli

Sul suo blog Carlo Formenti ha pubblicato[1] una recensione del testo spagnolo “La base material de la nación en Marx y Engels” di Carlos Barros. In questo testo proverò a ricostruire il suo argomento ed aggiungere qualche altro spunto. In particolare, dalla rilettura di un saggio di Lelio Basso su “La natura dialettica dello Stato secondo Marx”, contenuto in un libro autori vari del 1977, “Stato e teorie marxiste”[2]. Non si tratta, dunque, di trattare l’enorme tema del concetto di Stato (o, e non è ovviamente la stessa cosa, di nazione) nel marxismo, e neppure in Marx o Engels, ma di aggiungere una semplice glossa ad un passaggio.

Sul suo blog Carlo Formenti ha pubblicato[1] una recensione del testo spagnolo “La base material de la nación en Marx y Engels” di Carlos Barros. In questo testo proverò a ricostruire il suo argomento ed aggiungere qualche altro spunto. In particolare, dalla rilettura di un saggio di Lelio Basso su “La natura dialettica dello Stato secondo Marx”, contenuto in un libro autori vari del 1977, “Stato e teorie marxiste”[2]. Non si tratta, dunque, di trattare l’enorme tema del concetto di Stato (o, e non è ovviamente la stessa cosa, di nazione) nel marxismo, e neppure in Marx o Engels, ma di aggiungere una semplice glossa ad un passaggio.

Infatti, Carlo conclude il suo pezzo scrivendo:

“Se già ai tempi di Marx era impossibile fissare criteri universalmente validi per rispondere alla domanda su quali lotte nazionali sostenere, oggi l’impresa è ben più ardua: è giusto sostenere l’irredentismo catalano anche se assume i connotati di un “separatismo dei ricchi” (6); è giusto appoggiare le rivendicazioni di tibetani, uiguri e abitanti di Hong Kong contro il governo centrale della Cina Popolare, anche se è alimentato e sostenuto dall’imperialismo occidentale e ha caratteri esplicitamente antisocialisti? E ancora: ha senso attribuire un significato progressivo all’integrazione europea in nome dell’accelerazione dello sviluppo economico, anche se il costo di tale sviluppo è la subordinazione e l’impoverimento delle nazioni (e delle classi subalterne!) mediterranee da parte della Germania? È giusto considerare ideologicamente regressivo il carattere patriottico delle rivoluzioni bolivariane dell’America Latina? Rispondere a ognuna di queste domande richiede di svolgere un’analisi concreta di tutti i fattori economici, socioculturali, storici e geopolitici implicati in ogni singola situazione, dopodiché l’unico fattore di cui tenere conto - in ultima istanza - per dare loro risposta resta a mio avviso quello della valutazione degli interessi di classe in campo; certamente non quello dello sviluppo delle forze produttive” (corsivo mio).

- Details

- Hits: 2263

Vulnerabilità

di Avis de tempêtes

A livello microscopico, la distruzione di autonomia e la riduzione degli spazi che determinano la propria vita, mediante l'introduzione di protesi sempre più tecnologiche, con le logiche conseguenti, non può che dar luogo — in proporzione al grado di lobotomizzazione e di appiattimento che ognuno subisce — ad una disperazione feroce. La ruota del progresso gira sempre più rapidamente. Se un tempo erano necessarie diverse generazioni per le vaste trasformazioni della società, oggi, nello spazio di una sola generazione, sembra quasi di non far parte dello stesso mondo. Una tale impennata di velocità richiede una inaudita capacità di adattamento dell'essere umano e non manca di produrre a sua volta un’intera gamma di «difetti» funzionali al mondo nel suo complesso, ad esempio sotto forma di nevrosi o malanni fisici. E dato che l'essere umano non vive isolato sopra una cometa, abitando sul pianeta Terra, qualsiasi assetto del suo «habitat» ne influenza le possibilità e la capacità di riflettere, ma anche di sentire ed agire. Questa non è ovviamente una peculiarità della società ipertecnologica che conosciamo: si potrebbe affermare infatti che ogni civiltà operi in questo modo. La domanda da porsi allora va un po' più a fondo: una drastica pianificazione dell'habitat non provoca una perdita di autonomia e una soppressione di libertà, ed ogni adeguamento non è in sé antinomico alla libertà? Ma simili domande superano di gran lunga le modeste riflessioni di questo articolo.

A livello microscopico, la distruzione di autonomia e la riduzione degli spazi che determinano la propria vita, mediante l'introduzione di protesi sempre più tecnologiche, con le logiche conseguenti, non può che dar luogo — in proporzione al grado di lobotomizzazione e di appiattimento che ognuno subisce — ad una disperazione feroce. La ruota del progresso gira sempre più rapidamente. Se un tempo erano necessarie diverse generazioni per le vaste trasformazioni della società, oggi, nello spazio di una sola generazione, sembra quasi di non far parte dello stesso mondo. Una tale impennata di velocità richiede una inaudita capacità di adattamento dell'essere umano e non manca di produrre a sua volta un’intera gamma di «difetti» funzionali al mondo nel suo complesso, ad esempio sotto forma di nevrosi o malanni fisici. E dato che l'essere umano non vive isolato sopra una cometa, abitando sul pianeta Terra, qualsiasi assetto del suo «habitat» ne influenza le possibilità e la capacità di riflettere, ma anche di sentire ed agire. Questa non è ovviamente una peculiarità della società ipertecnologica che conosciamo: si potrebbe affermare infatti che ogni civiltà operi in questo modo. La domanda da porsi allora va un po' più a fondo: una drastica pianificazione dell'habitat non provoca una perdita di autonomia e una soppressione di libertà, ed ogni adeguamento non è in sé antinomico alla libertà? Ma simili domande superano di gran lunga le modeste riflessioni di questo articolo.

- Details

- Hits: 1665

Una disputa italo-tedesca su Dante

di Eros Barone

In questo anno giubilare le acque stagnanti della cultura italiana sono state smosse da un lungo e interessante articolo del quotidiano tedesco «Frankfurter Rundschau» dedicato a Dante Alighieri e alla lingua italiana. Dare conto della disputa che ne è nata può essere opportuno per più motivi: verificare come viene considerato il “sommo poeta” in base all’ottica critica di un qualificato giornalista di un importante paese europeo; osservare come reagiscono gli esponenti ufficiali della cultura italiana a questo tipo di ottica; trarne elementi utili per un approfondimento multilaterale della poesia e della personalità di Dante, quale specchio in cui si riflette una vicenda plurisecolare che mette in gioco l’identità storica di un paese, l’Italia, che è caratterizzato dal complesso e conflittuale binomio: “nazione antica, Stato giovane”.

In questo anno giubilare le acque stagnanti della cultura italiana sono state smosse da un lungo e interessante articolo del quotidiano tedesco «Frankfurter Rundschau» dedicato a Dante Alighieri e alla lingua italiana. Dare conto della disputa che ne è nata può essere opportuno per più motivi: verificare come viene considerato il “sommo poeta” in base all’ottica critica di un qualificato giornalista di un importante paese europeo; osservare come reagiscono gli esponenti ufficiali della cultura italiana a questo tipo di ottica; trarne elementi utili per un approfondimento multilaterale della poesia e della personalità di Dante, quale specchio in cui si riflette una vicenda plurisecolare che mette in gioco l’identità storica di un paese, l’Italia, che è caratterizzato dal complesso e conflittuale binomio: “nazione antica, Stato giovane”.

Ma leggiamo alcuni stralci dell’articolo che ha innescato la disputa: “Il 14 settembre 1321 il fiorentino Dante Alighieri morì in esilio a Ravenna, quindi perché un articolo su Dante oggi? L’anno scorso, il 25 marzo è stato introdotto come Dante Day1 in Italia. Il più grande poeta italiano deve essere commemorato in questa data ogni anno. Perché il 25 marzo? In questo giorno, un Venerdì Santo dell'anno 1300, si dice che abbia iniziato il suo viaggio attraverso l'inferno, il purgatorio e il paradiso. Dante ama giocare con i numeri. La sua grande poesia, la Divina Commedia, inizia con le parole: ‘Nel mezzo del cammin di nostra vita mi ritrovai in una selva oscura che la diritta via era smarrita’. Poiché una data di nascita non è stata registrata, si è concluso presto da queste informazioni che Dante era nato nel 1265.

- Details

- Hits: 1304

La qualità della ricerca scientifica (VQR) e la “Nota” di dissenso di Pasinetti

di La redazione

Nei giorni scorsi ha destato una certa attenzione l’ultima boutade di Tito Boeri e Roberto Perotti, due noti economisti dell’Università Commerciale L. Bocconi, i quali hanno dichiarato che “l’unico modo per migliorare le università italiane è premiare chi fa la ricerca migliore”, e che tuttavia “le tre Vqr non hanno contribuito a rendere più selettiva l’allocazione dei fondi pubblici alle università”[1].

Nei giorni scorsi ha destato una certa attenzione l’ultima boutade di Tito Boeri e Roberto Perotti, due noti economisti dell’Università Commerciale L. Bocconi, i quali hanno dichiarato che “l’unico modo per migliorare le università italiane è premiare chi fa la ricerca migliore”, e che tuttavia “le tre Vqr non hanno contribuito a rendere più selettiva l’allocazione dei fondi pubblici alle università”[1].

A nostro avviso, ciò che emerge da questa proposta è un tentativo di utilizzare le politiche nazionali di valutazione della ricerca e distribuzione dei finanziamenti pubblici per accentuare le divergenze nelle dotazioni finanziarie degli Atenei (a vantaggio della stessa Università Bocconi). Ciò avviene nel momento in cui nel dibattito accademico iniziano a cadere molte certezze riguardo l’uso scriteriato della meritocrazia e la necessità di spingere i giovani studiosi che vogliono concorrere nelle posizioni accademiche a conformarsi sempre più a un profilo di ricerca standardizzato. Ad oggi, gli economisti che lavorano su campi di ricerca meno popolari e/o con metodi innovativi, comunque non riconducibili al mainstream neoclassico-liberista, hanno meno probabilità di essere abilitati per posizioni accademiche di alto livello, anche indipendentemente dai famigerati indicatori bibliometrici[2]. Si tratta di un esito che sembra confermare i timori espressi da Luigi Lodovico Pasinetti (classe 1930, uno degli economisti italiani più celebri nel panorama internazionale, per i suoi contributi riconducibili al paradigma sraffiano e post-keynesiano[3]) in dissenso con Guido Tabellini (Università L. Bocconi) a proposito della Relazione finale del Panel sull’Area 13 (Economics[4]).

- Details

- Hits: 1582

Scienza, metafisica e potere

di Rino Frescatta

La crisi della scienza e la sua degenerazione hanno delle cause interne ed esterne, che molti, occupandosi delle distorsioni della scienza moderna, individuano nella natura del rapporto instaurato con l’economia e con il potere.

La crisi della scienza e la sua degenerazione hanno delle cause interne ed esterne, che molti, occupandosi delle distorsioni della scienza moderna, individuano nella natura del rapporto instaurato con l’economia e con il potere.

Il cappio dell’economia

La ricerca ovviamente ha bisogno di ingenti fondi, è quindi fondamentale chiedersi chi la finanzi e quali siano i suoi interessi.

Lo scienziato, come tutti i lavoratori, è soggetto al volere del padrone capitalista: chi fornisce il capitale decide, indirizza la ricerca e, se vuole, distorce i contenuti e manipola i risultati in modo da poter avvalorare una posizione precostituita, per ricavarne un utile a beneficio di un ristretto gruppo o di qualche attore economico.

Lo stato di penuria conseguente ai tagli al sistema di finanziamento e alle riforme del sistema di reclutamento espone anche gli enti di ricerca pubblici (istituti e università) alla necessità di ricorrere a finanziamenti esterni, erodendo l’integrità e l’indipendenza che solo il finanziamento pubblico potrebbe e dovrebbe garantire.

La ricerca pubblica rimane ostaggio di logiche privatistiche che impongono criteri di valutazione e assegnazione delle risorse che, per un distorto concetto di qualità e merito, favoriscono il conformismo scientifico e orientano la ricerca verso filoni o settori specifici, a danno di altri.

- Details

- Hits: 2941

Dallo “stato di paura” all’identità del clic”

di Antonio Martone

1. La paura di Hobbes

1. La paura di Hobbes

La paura è uno dei temi politici fondamentali di ogni tempo. Più in generale, anzi, un’analisi delle emozioni primarie dovrebbe essere propedeutica al pensiero politico. Lo sapeva bene Machiavelli che è il primo grande pensatore che fa della paura il fondamento del potere. Già in età rinascimentale, con il Segretario fiorentino, la paura s’impone sulla scena storica nella sua purezza, indipendentemente da qualsiasi forma di etica o di morale trascendente.

Il filosofo che fonda le categorie guida del Moderno attraverso la deduzione scientifica della produttività della paura è, però, certamente Thomas Hobbes. L’autore del Leviatano, diversamente da Machiavelli, la cui politica poteva ancora essere ascritta all’ambito dell’“arte di governo del Principe”, elabora una vera e propria scienza, una biotecnologia, assente in natura, finalizzata all’edificazione dello Stato, che sola consente di salvare dal male naturale. Il grande impianto di Hobbes si mostra integralmente strutturato sul rapporto protezione/obbedienza, e cioè lo Stato offre sicurezza nel mentre richiede obbedienza. Lo Stato contiene la paura, concentrandola, per così dire, su un punto soltanto, ossia su se stesso. Il vantaggio è che, in questo modo, la paura diviene circoscrivibile e visibile: basta attenersi alla volontà del Leviatano per scongiurare i rischi di morte violenta. In questo senso, lo Stato è, come affermava Max Weber, il “monopolista incontrastato della forza fisica ‘legittima’.

- Details

- Hits: 1820

Brunetta, i sindacati e il nuovo accordo per la Pubblica Amministrazione tra aziendalizzazione del servizio pubblico e colpevolizzazione del singolo

di Domenico Cortese e Luca Giovinazzo

Un governo nato sotto la tediosa e sgradevole retorica della “competenza” non poteva non porre tra i primi punti all’ordine del giorno l’ennesimo appello per una Pubblica Amministrazione “riformata”, “rinnovata” e “produttiva”. «Ho invitato a cena i leader sindacali, è stata la base di un accordo di collaborazione», ha dichiarato il Ministro Renato Brunetta,1 facendo subito un quadro chiaro della prassi utilizzata per tali intese a porte chiuse e in ambienti in cui tutto entra meno che la pressione delle istanze dei lavoratori e delle loro piazze. La Pubblica Amministrazione (PA), ricordiamo, è l’insieme degli enti pubblici che concorrono all’esercizio e alle funzioni dell’amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza. La maggior parte di queste materie interessa servizi di interesse generale, la cui utilità e qualità si può misurare soltanto in relazione alle necessità e al funzionamento del resto del sistema-paese e non a seconda delle “merci prodotte nell’unità di tempo” (si pensi all’ufficio anagrafe di un comune, alla formazione degli studenti in un liceo o al servizio 118 del sistema sanitario). Spesso, oltretutto, la PA è tenuta ad offrire, per assicurare il funzionamento omogeneo dei servizi pubblici ed (in teoria) il solidarismo sociale, dei servizi in territori le cui comunità non sarebbero economicamente capaci di “retribuire” il sistema amministrativo per i servizi che offre. E, tuttavia, la tendenza politica, negli ultimi anni, è stata quella di far somigliare sempre più la PA, nelle politiche finanziarie relative ad essa e nei suoi parametri di valutazione, ad una azienda privata. A cominciare proprio dalle riforme Brunetta implementate durante i primi anni del Berlusconi IV.

Un governo nato sotto la tediosa e sgradevole retorica della “competenza” non poteva non porre tra i primi punti all’ordine del giorno l’ennesimo appello per una Pubblica Amministrazione “riformata”, “rinnovata” e “produttiva”. «Ho invitato a cena i leader sindacali, è stata la base di un accordo di collaborazione», ha dichiarato il Ministro Renato Brunetta,1 facendo subito un quadro chiaro della prassi utilizzata per tali intese a porte chiuse e in ambienti in cui tutto entra meno che la pressione delle istanze dei lavoratori e delle loro piazze. La Pubblica Amministrazione (PA), ricordiamo, è l’insieme degli enti pubblici che concorrono all’esercizio e alle funzioni dell’amministrazione di uno Stato nelle materie di sua competenza. La maggior parte di queste materie interessa servizi di interesse generale, la cui utilità e qualità si può misurare soltanto in relazione alle necessità e al funzionamento del resto del sistema-paese e non a seconda delle “merci prodotte nell’unità di tempo” (si pensi all’ufficio anagrafe di un comune, alla formazione degli studenti in un liceo o al servizio 118 del sistema sanitario). Spesso, oltretutto, la PA è tenuta ad offrire, per assicurare il funzionamento omogeneo dei servizi pubblici ed (in teoria) il solidarismo sociale, dei servizi in territori le cui comunità non sarebbero economicamente capaci di “retribuire” il sistema amministrativo per i servizi che offre. E, tuttavia, la tendenza politica, negli ultimi anni, è stata quella di far somigliare sempre più la PA, nelle politiche finanziarie relative ad essa e nei suoi parametri di valutazione, ad una azienda privata. A cominciare proprio dalle riforme Brunetta implementate durante i primi anni del Berlusconi IV.

- Details

- Hits: 1255

Sui vaccini biotecnologici e sull’opposizione mediaticamente modificata

di Il Rovescio

«L’attività dei biologi che, fino all’invenzione del DNA, trascurava la dialettica della natura a vantaggio della conoscenza frammentaria di quest’ultima, lasciava il mondo più o meno com’era. Per contro, dal momento in cui intraprende la modificazione di un solo organismo nei suoi laboratori, la biotecnologia comincia in realtà un esperimento su scala planetaria, cioè una cosa ben diversa da un esperimento».

«L’attività dei biologi che, fino all’invenzione del DNA, trascurava la dialettica della natura a vantaggio della conoscenza frammentaria di quest’ultima, lasciava il mondo più o meno com’era. Per contro, dal momento in cui intraprende la modificazione di un solo organismo nei suoi laboratori, la biotecnologia comincia in realtà un esperimento su scala planetaria, cioè una cosa ben diversa da un esperimento».

«Il fondo della questione è che questi tecnici salariati che posano da scienziati per denunciare l’oscurantismo dei loro oppositori non sono più niente di simile, neanche nel senso restrittivo e specialistico del termine: in quanto discendenti degenerati degli scienziati dell’epoca borghese, sono essi stessi esempi della degradazione delle specie di cui sono gli artefici. Il precetto cristallizzato nella loro tecnica non è scientifico ma – logicamente, perché è una guerra quella che conducono – militare: si va avanti e poi si vedrà».

«La continuità che esiste tra l’agricoltura industriale e il suo perfezionamento biotecnologico è anche quella che porta naturalmente dalla medicina meccanicistica all’ingegneria genetica applicata all’essere umano. È dunque stupido voler distinguere, come fanno molti oppositori della disseminazione di organismi geneticamente modificati, eventuali applicazioni terapeutiche delle biotecnologie, che ci si guarderebbe dal disapprovare per non urtare l’opinione generale o perché si è convinti che esse rappresentino un progresso auspicabile».

Così scriveva, nel lontano 1999, l’Encyclopédie des Nuisances nelle sue Osservazioni sull’agricoltura geneticamente modificata e sulla degradazione delle specie.

- Details

- Hits: 802

Un dibattito produttivo?

di Ascanio Bernardeschi

Se si condivide l’idea che la categoria di lavoro produttivo, come definito da Marx, ha finalità diverse da quella di delimitare la classe sfruttata che si contrappone al capitale, qual’è il vantaggio di allontanarci da quella categorizzazione?

Se si condivide l’idea che la categoria di lavoro produttivo, come definito da Marx, ha finalità diverse da quella di delimitare la classe sfruttata che si contrappone al capitale, qual’è il vantaggio di allontanarci da quella categorizzazione?

Su invito del collettivo politico de “La Città Futura”, scrissi per il numero del 22 gennaio scorso di questo giornale un articolo sul concetto di lavoro produttivo al fine di aprire un dibattito su questa categoria economica. L’articolo, nell’aderire alla definizione marxiana, precisava che la stessa, per quanto utile sia ai fini della conoscenza del punto di vista del capitale sia per mantenere fermo il principio che l’unica la fonte del plusvalore sia il lavoro non pagato, non fosse idonea a definire la classe che si contrappone al capitale, la quale deve includere anche lavoratori non addetti alla produzione diretta del plusvalore. A tale articolo si rinvia anche per il tentativo di collocare le varie tipologie di lavoratori (e non lavoratori) rispetto al conflitto di classe.

La discussione che ne è seguita, insieme a adesioni a questa impostazione, ha registrato anche due posizioni che se ne differenziano: una più restrittiva e una più inclusiva.

La restrittiva eccepisce sull’inclusione nella categoria del lavoro produttivo del lavoro intellettuale, e in generale quello dedito alle produzioni immateriali. Di tale posizione non è stato redatto un vero e proprio articolo ma solo degli apprezzabili materiali di discussione.

Page 196 of 612